八年级物理上册全册全套试卷培优测试卷

一、初二物理机械运动实验易错压轴题(难)

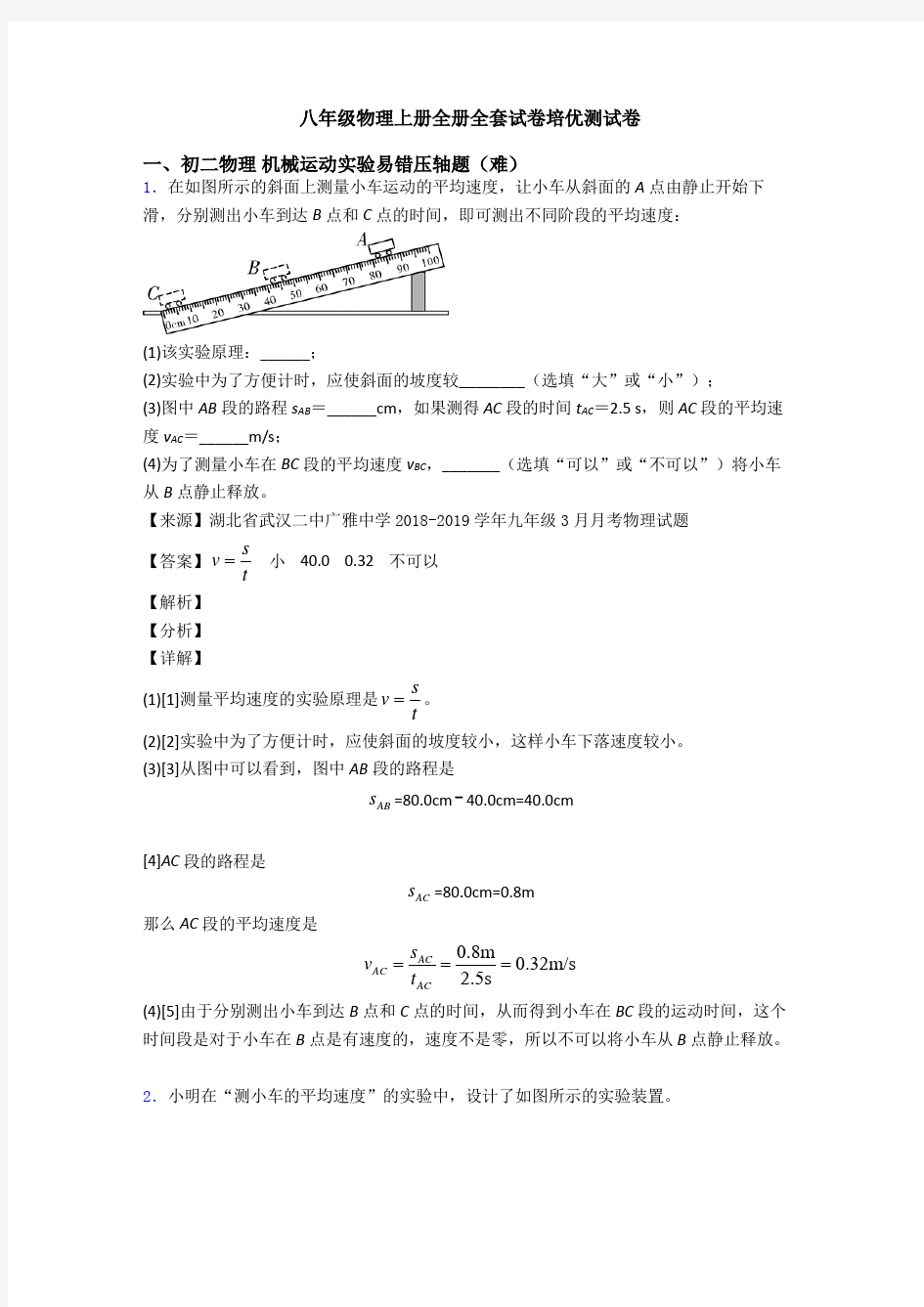

1.在如图所示的斜面上测量小车运动的平均速度,让小车从斜面的A点由静止开始下滑,分别测出小车到达B点和C点的时间,即可测出不同阶段的平均速度:

(1)该实验原理:______;

(2)实验中为了方便计时,应使斜面的坡度较________(选填“大”或“小”);

(3)图中AB段的路程s AB=______cm,如果测得AC段的时间t AC=2.5 s,则AC段的平均速度v AC=______m/s;

(4)为了测量小车在BC段的平均速度v BC,_______(选填“可以”或“不可以”)将小车从B点静止释放。

【来源】湖北省武汉二中广雅中学2018-2019学年九年级3月月考物理试题

【答案】

s

v

t

=小 40.0 0.32 不可以

【解析】

【分析】

【详解】

(1)[1]测量平均速度的实验原理是

s

v

t

=。

(2)[2]实验中为了方便计时,应使斜面的坡度较小,这样小车下落速度较小。

(3)[3]从图中可以看到,图中AB段的路程是

AB

s=80.0cm-40.0cm=40.0cm

[4]AC段的路程是

AC

s=80.0cm=0.8m

那么AC段的平均速度是

0.8m

0.32m/s

2.5s

AC

AC

AC

s

v

t

===

(4)[5]由于分别测出小车到达B点和C点的时间,从而得到小车在BC段的运动时间,这个时间段是对于小车在B点是有速度的,速度不是零,所以不可以将小车从B点静止释放。2.小明在“测小车的平均速度”的实验中,设计了如图所示的实验装置。

(1)这个实验的原理是_____;

(2)实验中使斜面坡度_____(选填“较小”或“较大”),目的是_____(选填“延长”或“缩短”)运动时间,减小测量误差;

(3)若停表每格为1s,该次实验中,小车通过全程的平均速度v=_____cm/s,实验中小车通过上半程的平均速度_____(选填“大于”“小于”或“等于”)小车通过下半程的平均速度;

(4)如图所示的四个速度随时间的关系图象,能反映出小车下滑运动的是_____。(选填图中的选项字母)

【来源】内蒙古呼和浩特市第六中学2019-2020学年八年级(上)期中考试物理试题

【答案】v=s

t

较小延长 12 小于 C

【解析】【详解】

(1)[1]测量平均速度的原理是:v=s

t

;

(2)[2][3]实验中,斜面的坡度越小,小车运动速度越慢,小车运动时间越长,越方便时间的测量,这样可以减小误差;

(3)[4]小车通过全程的路程

s1=60cm,

所用时间

t=5s,

小车通过全程的平均速度:

v=160cm 5s

s

t

=12cm/s;

[5]上半程的时间

t AB=3s,

下半程的时间

t BC=2s,上半程和下半程的路程相等,

t AB>t BC,

由v=s

t

可知小车通过上半程的平均速度小于小车通过下半程的平均速度;

(4)[6]上半程的速度小于下半程的速度,即小车做加速运动,故图象C符合题意,故选C。

3.如图所示是某同学设计的测量小车在固定斜面上运动的平均速度实验装置图.小车从带有适当刻度的斜面顶端由静止自由下滑,图中的圆圈是小车到达A、B两处时,电子时钟所显示的两个不同的时刻,则:

(1)由图可知,斜面上的刻度尺的最小分度值为________mm.

(2)该实验原理是________.

(3)在实验中,为了方便计时,应使斜面的倾角适当________(填“大”或“小”)一些.

(4)由图可知:小车在A、B两点间运动的平均速度为________m/s.

(5)如果小车过了B点才停止计时,则测得的平均速度v AB会偏________.

(6)实验中应多次测量,每次测量时必须让小车从____________由静止开始下滑.

(7)小车在下滑过程中做________(填“匀速”或“变速”)直线运动.

【来源】河北省邯郸市永年区2019-2020学年八年级(上)期中考试物理试题

【答案】2

s

v

t

=小 0.03 小同一位置变速

【解析】

【分析】

(1)由图可知刻度尺的分度值;

(2)测量平均速度的原理是速度的公式;

(3)若要计时方便,应使所用的时间长些;

(4)从图中得到AB的距离和时间,根据速度的公式得到平均速度;

(5)让小车过了B点才停止计时,会导致时间的测量结果偏大,分析平均速度的变化;(6)每次测量时必须让小车从同一位置由静止开始下滑,保证小车每次通过的距离相等;(7)小车从斜面顶端运动到底端过程中的运动状态,越来越快.

【详解】

(1)由图得到刻度尺上一个大格是1cm,里面有5个小格,分度值是2mm;

(2)该实验的原理是s

v

t

=;

(3)若要计时方便,应使斜面的坡度小一些,使小车在斜面上通过的时间更长;

(4)AB段的距离是s AB=9.00cm,AB所用时间为t AB=3s,小车在AB段的平均速度为

9.00

3.00/0.03/

3

AB

AB

AB

s cm

v cm s m s

t s

====;

(5)如果让小车过了B点才停止计时,会导致时间的测量结果偏大,由公式s

v

t

=得到平均速度会偏小;

(6)实验中应多次测量,应保证小车每次通过的距离相等,故每次测量时必须让小车从同一位置由静止开始下滑;

(7)小车从斜面顶端运动到底端过程中速度越来越快,属于变速直线运动.

4.以下是某同学做测量小车的平均速度”时的实验报告(摘要),请你将其报告中的问题补充完整.

(实验目的)测量小车的平均速度.

(实验原理)_____.

(实验器材)小车、_____,_____、斜面、金属挡板、小木块.

(实验装置)如图所示

(实验数据)如表所示

测的物理量AB段BC段AC段

路程s/cm4555

时间t/s 2.5 2.0

平均速度v/(cm?s﹣1)

(实验分析)

(1)小车在AB段的平均速度是_____cm/s,在AC段的平均速度是_____cm/s,小车全程是做_____运动.(选填“匀速”或“变速”)

(2)实验时,为了使小车在斜面上运动的时间长些,应_____(选填“增大”或“减小”)斜面的坡度.

【来源】江西省赣州市兴国县2019-2020学年八年级(上)期末考试物理试题

【答案】

s

v

t

=刻度尺秒表 18 22.2 变速减小

【解析】

【分析】

【详解】

[1]测量小车的平均速度的实验原理是:

s v

t =

[2][3]根据实验原理知道,需要测量路程和时间,所以,还需要的实验器材是:刻度尺和秒表;

(1)[4]由表格数据知道,小车在AB段的路程是:

s AB =45cm,t AB =2.5s,

所以,小车在AB段的平均速度是:

AB AB

AB 45cm

=18cm/s 2.5s

s

v

t

==

[5]小车在AC段的路程是:

s AC =45cm+55cm=100cm,t AC =2.5s+2.0s=4.5s,所以,小车在AC段的平均速度是:

AC AC

AC 100cm

22.2cm/s 4.5s

s

v

t

==≈;

[6]由于AB段的速度小于AC段的速度,说明小车做变速直线运动;

(2)[7]斜面的倾角越小(坡度越小),小车运动时间越长,便于测量小车的运动时间;所以,实验时,为了使小车在斜面上运动的时间长些,应减小斜面的坡度。

5.如图所示,在测量小车运动的平均速度实验中,让小车从斜面的A点由静止开始下滑并开始计时,分别测出小车到达B点和C点的时间,即可算出小车在各段的平均速度.

(1)根据实验的原理_____,需要测量的物理量是小车运动的路程和所用的时间.对小车运动的各段长度进行测量并分段做了标记,因_____的测量误差较大,需多次测量.(2)图中AB段的距离s AB=_____cm,测得时间t AB=1.6s,则AB段的平均速度v AB=

_____cm/s

(3)如果小车过了B点才停止计时,则测得的平均速度v AB会偏_____.

(4)实验中应多次测量,每次测量时必须让小车从_____由静止开始下滑.

(5)v BC_____v AC(填“>”、“<”或“=”)

(6)物体的运动常常可以用图象来描述,图﹣2中能反映图﹣1小车运动情况的是_____(选填“A”或“B”)

【来源】陕西省宝鸡市凤翔县2017-2018学年八年级(上)期末考试物理试题

【答案】v=s/t 时间 40.025.0小同一位置(同一高度)>B

【解析】

【分析】

(1

)实验依据的原理是:s v t

=; (2)根据图象读出AB 段的距离,已知t AB ,利用速度公式求出AB 段的平均速度;

(3)让小车过了B 点才停止计时,会导致时间的测量结果偏大,平均速度会偏小.

(4)每次测量时必须让小车从同一位置由静止开始下滑,保证小车每次通过的距离相等;

(5)从静止开始的速度肯定越来越快,据此解答;

(6)小车做加速直线运动,据此判断图象.

【详解】

(1)本实验依据的原理是:s v t

=;分段测量时间误差太大,所以要多次测量. (2)由图示可知:s AB =80.0cm-40.0cm=40.0cm ;

小车通过AB 段所用时间,t AB =1.6s ,AB 段的平均速度:

40.0cm 25.0cm/s 1.6s

AB AB AB s v t ===; (3)如果让小车过了B 点才停止计时,会导致时间的测量结果偏大,由公式s v t

=

知,平均速度会偏小; (4)实验中应多次测量,应保证小车每次通过的距离相等,故每次测量时必须让小车从同一位置A 由静止开始下滑.

(5)小车从静止开始的释放,速度会越来越快,做加速运动,所以v BC >v AC ,

(6)A 图s-t 图象为一过原点的直线,说明做匀速直线运动,通过的距离与时间成正比,故A 不符合题意;

而B 图为v-t 图象,表示速度逐渐变大,故图B 中能反映小车运动情况.

二、初二物理 光现象实验易错压轴题(难)

6.小科同学在学习了平面镜的知识后,回家做了一个实验。他将一支铅笔和平面镜平行并竖直放置在水平桌面上,平面镜PN 高30厘米,铅笔长20厘米,它们之间相距20厘米。

(1)倘若要使铅笔与其像垂直,则小科可将铅笔转过_____度。

(2)如果铅笔不动,小科把平面镜绕N 点沿顺时针方向转过90°,他发现B 点在平面镜中的像B 〞与之前的像B '相距_____厘米。

【答案】45 40

【解析】

【分析】

【详解】

(1)[1]根据平面镜成像特点可知,像与物是对称的,所以当铅笔的物和像垂直时,铅笔与镜成45度夹角。

(2)[2]原来铅笔的像点到平面镜的距离和B点到平面镜的距离相等,即都是20cm;若铅笔不动,平面镜绕N点沿顺时针方向转过90°,则相当于平面镜中的像转过180度,此时铅笔尖底部B与镜面在同一平面上,所以B的像关于镜面对称,即都在镜面上,即B〞与B 点重合,所以B〞与之前的像B′的距离是20cm+20cm=40cm。

7.如图所示是“探究平面镜成像特点”的实验装置,把一支点燃的蜡烛A放在玻璃板的前面,再拿另一支外形相同的蜡烛B竖立着在玻璃板后面移动,直到看上去跟蜡烛A的像完全重合,这个位置就是像的位置,在白纸上记下A和B的位置。移动点燃的蜡烛,重复做多次实验。

(1)如果有5mm厚和2mm厚的两块玻璃板,应选择_________ mm厚的玻璃板做实验较合适。实验中用两段相同的蜡烛是为了比较像和物体的__________的关系。

(2)通过对实验现象和数据的分析得出结论:平面镜所成的像与物体关于镜面_______。(3)移去蜡烛B,在其位置上竖立光屏,在光屏上________(填“能”或“不能”)承接到蜡烛A 的像。

(4)实验过程中同学们体会到:用玻璃板代替平面镜成像虽没有平面镜清晰,但能透过玻璃板观察到蜡烛___________(填“A”或“B”),便于确定像的位置,这是本实验成功的关键。(5)在探究实验的过程中,若把蜡烛A放在距玻璃板30 cm处,蜡烛A在玻璃板中所成的像到玻璃板的距离是______cm;当蜡烛A远离玻璃板时,它的像的大小将______(填“变大”“变小”或“不变”)。

【答案】2 大小对称不能 B 30 不变

【解析】

【详解】

(1)[1]玻璃板的选择主要是薄,因为厚的玻璃板两个表面都成像,会产生重影。应选择

2mm厚的玻璃板做实验;

[2] 相同的两个蜡烛是为了比较像和物体的大小关系;

(2)[3]平面镜成像的特点是:像与物关于镜面对称;

(3)[4]平面镜所成像为虚像,不能用光屏承接;

(4)[5]本实验时,是从点燃蜡烛一侧,观察未点燃蜡烛与点燃蜡烛的像重合,便于确定像的位置,所以透过玻璃板观察到蜡烛B;

(5)[6]平面镜所成的像,像距等于物距。蜡烛A放在距玻璃板30 cm处,像到玻璃板的距离也是30cm;

[7]平面镜成像特点之一是像与物等大,无论蜡烛远离还是靠近镜面,像与物大小都相等,也就是像的大小不变。

8.在进行“光的反射定律”的探究实验中,小梦设计了如下图所示的实验,平面镜 M 平放

在桌面上,E、F是粘在一起的两块长方形硬白纸板,F可绕接缝 ON 转动。

(1)组装器材时,应将纸板与平面镜之间保持______。

(2)为了显示光路,应使光束_____ 射向平面镜。

(3)请你为小梦设计一个在纸板上记录光的传播径迹的方法:______。

(4)取下纸板,用量角器测量反射角和入射角,测得一组数据后,为得到普遍规律,接下来应____,可以得到两角之间的关系是_______。

(5)在图乙中,把纸板F向前或向后折叠,则在纸板F上___________(选填“能”或“不能”)看到反射光线,这说明反射光线、入射光线和法线在______。

【答案】垂直贴着E板先使光束贴着E板入射,在E纸板上做出入射光线,保持E板不动,反复折转右半部分F板,直到F板上也出现一条反射光线为止,再做出反射光线

多次改变入射角进行实验反射角等于入射角不能同一平面内

【解析】

【详解】

(1)[1]组装器材时,为了使法线与平面镜垂直,应将纸板与平面镜保持垂直;

(2)[2]为了显示光路,应使光束贴着纸板射向平面镜;

(3)[3]先使光束贴着E板入射,在纸板上作出入射光线,保持E板不动,反复折转右半部分F板,直到F板上也出现一条反射光线为止,再作出反射光线;

(4)[4][5]测出两角后,为得到普遍规律,接下来应多次实验测量,可得出两角关系,即反射角等于入射角;

(5)[6][7]把纸板F向前或向后折叠后,在纸板F上不能看到反射光线,这说明反射光线、入射光线和法线在同一平面内。

9.钞票的某些位置用荧光物质印上了标记,在紫外线下识别这些标记,是一种有效的防伪措施.某同学在较暗的环境中做了下列三次实验:

(1)如图甲所示,他用紫外线灯照射面值为100元的钞票,看到“100”字样发光.这表明紫外线能使________发光.

(2)如图乙所示,他用紫外线灯照射一块透明玻璃,调整透明玻璃的位置和角度,看到钞票上的“100”字样再次发光.这表明紫外线能被透明玻璃________.

(3)如图丙所示,他把这块透明玻璃放在紫外线灯和钞票之间,让紫外线灯正对玻璃照射,在另一侧无论怎样移动钞票,“100”字样都不发光.他做这次实验是为了探究

________.

【答案】荧光物质反射紫外线能否透过玻璃 (或玻璃对紫外线的吸收能力;或玻璃对紫外线的反射能力等)

【解析】

【分析】

【详解】

(1)[1]由于紫外线能够使荧光物质发光,因此用紫外线灯照射面值为100元的钞票,看到“100”字样发光;

(2)[2]只要钞票上的“100”发光,说明已经被紫外线照射到了,而紫外线灯并没有照射钞票,说明钞票上接收到的紫外线是透明玻璃反射的;

(3)[3]把这块透明玻璃放在紫外线灯和钞票之间,让紫外线灯正对玻璃照射,在另一侧无论怎样移动钞票,“100”字样都不发光,说明紫外线不能穿透玻璃而照射到钞票上,所以他做这次实验是为了探究紫外线穿透玻璃的能力(玻璃对紫外线的吸收能力;玻璃对紫外线的反射能力等).

10.在“探究光的反射规律”的验中,平面镜M水平放置,自色纸板竖直立在平面镜上,纸板由E、F两部分组成,可绕竖直接缝ON转折。

(1)如图,将一束光贴着纸板E沿AO射到镜面上O点,纸板F上会显示出反射光束OB,接着将纸板F绕ON向后翻折,则纸板F上_____(选填“能”或“不能”)显示出反射光束,由此说明反射光线、入射光线与ON在_____内。

(2)如果在实验中无论怎样折转纸板F,都看不到反射光束,其原因可能是_____。(3)小明在测入射角和反射角大小时只记录了一组数据(如下表),根据这组数据,他_____(选填“能”或“不能”)得出关于光反射时反射角与入射角关系的结论,理由:_____。

实验序号入射角α反射角β

①50°50°

【答案】不能同一平面纸板与平面镜不垂直不能一次实验具有很大的偶然性

【解析】

【详解】

(1)根据光的反射定律可知,反射光线、入射光线和法线都在同一平面内,如图所示,若将纸板F绕ON向后翻折,纸板E和纸板F不在同一平面上了,所以在纸板F上就不能呈现出反射光线了,由此说明反射光线、入射光线与ON在同一平面内。

(2)如果在实验中无论怎样折转纸板F,都看不到反射光束,其原因可能是纸板与平面镜不垂直。

(3)一次实验具有很大的偶然性,为了得到反射角与入射角大小关系的普遍规律,应当改变入射角进行多次实验。

故答案为:不能;同一平面;纸板与平面镜不垂直;不能;一次实验具有很大的偶然性。

三、初二物理物态变化实验易错压轴题(难)

11.在“探究晶体熔化和凝固规律”的实验中,绘制出了如图所示的图像.

(1)图中,海波的熔化过程是________段(用图中字母表示),此过程中海波________热(选填“吸”或“放”).

(2)图中,海波在D点是________态,在G点是________态(均选填“固”或“液”). (3)为了探究不同晶体熔化时吸收的热量是否相同,在相同的烧杯中分别装上80 g的冰和萘,用________的酒精灯加热(选填“相同”或“不同”),测出它们熔化过程所用的时间如表.由此可知,质量相同的不同晶体熔化时吸收的热量是________的(选填“相同”或“不同”).

【答案】BC 吸液固相同不同

【解析】

(1)图中BC段表示温度不变,即表示海波的熔化过程,此过程中海波处于固液共存态. (2)由图象可知,AB段表示海波还没有熔化处于固态,BC段是海波的熔化过程,CD段表示海波已经熔化完毕,故D点处于液态,EF段表示凝固过程,在F点已经凝固完毕,故G点处于固态. (3)在相同的烧杯中分别装上了80g的冰和萘,用同样的酒精灯加热,保证吸收相同的热量,根据图表示物质熔化的时间可以看出:质量相同的不同晶体熔化成液体时吸收的热量是不同的.

点睛:根据控制变量的思想,相同质量的冰和萘完全熔化所需的时间不同,而加热装置相同,这就说明了两者完全熔化时,吸收的热量是不同的,可据此进行分析.

12.在探究“水的沸腾”的实验中,当水温升到90℃时,每隔1min记录一次温度计的示数,直到水沸腾5min后停止读数,部分数据记录如表:

时间/min012345678

水的温度/℃909294_______9898989898

(1)某次数据没有记录,当时温度计示数如下如图1所示,请将漏填的数据填在表格内;

(2)根据表中实验数据,可知水的沸点是________℃;由水的沸点,可判断出当时的大气压________(高于/等于/低于)1个标准大气压;

(3)加热时,应用酒精灯的________加热;

(4)在第4min到第9min的这段时间内这位同学观察到的现象是________;

(5)请你归纳出水沸腾的特点:________;

(6)如上如图2所示,图________是沸腾前的现象,图________是沸腾时的现象;

(7)在探究结束后,四位同学分别交流展示了自己所绘制的水的温度和时间关系的曲线,如图3所示.其中能正确反映研究水沸腾过程中温度随时间变化关系的是________.

【答案】(1) 96 (2) 98 低于(3)外焰

(4)水沸腾,仍不断吸热,有大量气泡上升,但温度保持不变

(5)不断吸热,但温度保持不变

(6)a b (7)B

【解析】

【分析】

(1)读数时,注意温度计的分度值;

(2)根据水沸腾时温度不变的特点判断出水的沸点;根据液体沸点与气压的关系来判断当时气压与标准气压的关系;

(3)酒精灯的外焰温度最高,应用温度计的外焰加热;

(4)掌握水沸腾时的特点及现象.知道水在沸腾过程中有大量气泡产生,并且气泡在上升过程中体积逐渐增大,到达液面破裂.

(5)掌握水沸腾时的特点:不断吸热,但温度保持不变.

(6)沸腾前,气泡在上升过程中体积逐渐减小;沸腾时,气泡在上升过程中体积逐渐变大;

(7)水沸腾前吸热温度升高,沸腾时吸热温度保持不变.

【详解】

(1)由图1知,温度计的分度值为1℃,示数为96℃;

(2)从表格中数据可以看出,水在第5到9分钟,温度保持98℃不变,所以此时为沸腾过程,沸点为98℃;标准大气压下水的沸点应为100℃,可知当时气压低于标准大气压;(3)酒精灯的外焰温度最高,所以要用酒精灯的外焰加热.

(4)4到9分钟,水处于沸腾状态,所以会有大量气泡上升,同时要不断吸热,但温度保持不变.

(5)由表格中数据可知,水在沸腾过程中不断吸热,温度保持不变;

(6)图a中,气泡在上升过程中体积逐渐减小,所以是沸腾前的现象;图b中气泡在上升过程中体积逐渐增大,所以是沸腾时的现象.

(7)水沸腾前吸热温度升高,沸腾时吸热温度保持不变,所以图B符合题意.

故答案为(1)96;(2)98;低于;(3)外焰;(4)水沸腾,仍不断吸热,有大量气泡上升,但温度保持不变;(5)不断吸热,但温度保持不变;(6)a;b;(7)B.

【点睛】

此题主要是探究水的沸腾实验,在实验中需要用酒精灯加热,所以要掌握酒精灯的使用,同时考查了水沸腾时的特点及沸腾时与沸腾前的现象区别,关键是搞清气泡在上升过程中的变化.

13.阅读短文,回答问题.

汽车防冻液

汽车在行驶时,发动机的温度会升得很高.为了确保安全,可用水循环进行冷却.实际上,水中往往还要加入不易挥发的防冻液(原液),加入防冻液后的混合液冬天不容易凝固,长时间开车也不容易沸腾.有关资料表明,防冻液与水按不同的比例混合,混合液的凝固点、沸点不同,具体数值参见下表(表中防冻液含量是指防冻液在混合液中所占体积的百分比).

在给汽车水箱中加防冻液时,宜使混合液的凝固点比本地常年最低气温低10~15℃.考虑到混合液中防冻液的含量过高会影响散热效果,因此,混合液中防冻液的含量不宜过高.(1)在混合液中,如果防冻液含量由30%逐渐增大到90%,则混合液凝固点的变化情况是(_________)

A.逐渐升高 B.逐渐降低 C.先升高后降低 D.先降低后升高

(2)若某地常年最低气温为-15℃,对该地区汽车来说,在下列不同防冻液含量的混合液中,宜选(_________)

A.30% B.40% C.60% D.90%

(3)请在图中作出混合液沸点与防冻液含量的关系图像____________;

(4)由图像可以推知,防冻液的含量达到75%时,混合液的沸点大约是__________℃.(5)长时间使用后,汽车水箱中的混合液会减少.与原来相比,混合液的沸点________(选填“升高”、“降低”或“不变”),其原因是________________________________

【答案】D B 图略 120 升高水由于汽化而减少,防冻液的含量增大

【解析】

(1)观察表中数据得出,当防冻液含量由逐渐增大到时,混合液凝固点先降低后升高,所以D选项是正确的;

(2)某地常年最低气温为-15℃,因为混合液的凝固点比本地常年最低气温低10--15℃,则混合液的凝固点约为-25--30℃,由表中数据可以知道选择和的防冻液,而混合液中防冻液的含量不宜过高,所以选择的防冻液较为合适,所以B选项是正确的;

(3)根据表格,描出点,并用平滑的曲线连接这些点,图略,

(4)由图像可以推知,防冻液的含量达到75%时,混合液的沸点大约是120℃;

(5)与原来相比,水箱内的水因为汽化而减少,防冻液的含量增大,使混合液的沸点升高.因此,本题正确答案是:(1). D (2). B (3). 图略 (4). 120 (5). 升高 (6). 水由于汽化而减少,防冻液的含量增大

14.在“探究甲乙两种物质熔化规律”的实验中,某小组同学记录的实验数据如表所示,请根据表中的实验数据解答下列问题:

时间02468101214161820 min

甲的温度℃7072747678677878818487乙的温度℃7071737476777982848689

(1)该组同学在记录物质甲的数据时,记录中有一明显错误的数据是______ ;

(2)在甲、乙两种物质中,属于晶体的是______(填“甲”或“乙”);

(3)该晶体的熔点是______ ℃;

(4)该晶体在76℃时,处于______(填“固体”、“液体”或“固液共存”)状态;(5)从实验的数据可分析得出,固态物质在熔化时需要______(填“吸收”或“放出”)热量。

【答案】67;甲;78;固体;吸收。

【解析】

【详解】

(1)[1]由表格中数据知,甲从第8min温度保持不变,但第10min温度为67℃,明显降低,所以是错误数据;

(2)[2]由数据知,甲熔化过程中吸热温度保持不变,甲是晶体;乙熔化过程中吸热温度不断升高,为非晶体;

(3)[3]晶体在熔化过程中温度保持78℃不变,所以熔点为78℃;

(4)[4]晶体在76℃时,未达到熔点,还没开始熔化,为固态;

(5)[5]固体在熔化过程中需要吸收热量。

15.如图所示是某校同学做“探究水沸腾时温度变化特点”的实验装置:

(1)组装实验装置时,放置石棉网的铁圈位置和悬挂温度计的铁夹位置非常重要,其操作顺序是._____(选填序号)

①先调整固定铁圈的位置,再确定铁夹的位置;

②先调整固定铁夹的位置,再确定铁圈的位置.

(2)实验时,向烧杯中倒入热水而不用冷水,这种做法的优点是_____.

(3)在水温升高到88℃时开始计时,每隔1min记录1次温度,直到水沸腾后几分钟为止,记录的数据如表:

分析表记录的实验数据,可知水沸腾时的温度为_____℃,说明此时当地气压_____(填大于、小于或等于)一个标准大气压.

(4)从计时开始到水温刚好达到沸点的过程中,水要持续_____,温度_____(选填“升

高”、“降低”或“不变”).

(5)如图中,表明水正处于沸腾的是如图中的_____图(填“a”、“b”).

(6)小明撤掉酒精灯后,发现水未立即停止沸腾,试分析其原因:_____.

(7)实验中,另一组同学用一根正常温度计测量水温,发现温度计的液柱异常快速上升,可能的原因是_____.

【答案】①缩短实验时间 98 小于吸热升高 a 石棉网的温度较高,可以给烧杯中的水继续加热温度计玻璃泡碰触到烧杯底部

【解析】

【分析】

【详解】

(1)在实验中需要用酒精灯的外焰加热,所以应先确定铁圈的高度,故选①;

(2)在实验中,向烧杯内倒入热水,这样可以缩短将水加热至沸腾所需的时间;

(3)由表格中数据可以看出,在加热到第5min、6min、7min、8min时,水的温度为98℃保持不变,所以水的沸点应为98℃;说明此时当地气压小于一个标准大气压;

(4)观察表格中的数据可知,从计时开始到水温刚好达到沸点的过程中,水要持续吸热,温度不断升高;

(5)a图中气泡在上升过程中体积不断增大,所以是沸腾时的现象.随着气泡的上升,受到水的压力逐渐减小,所以气泡逐渐变大;b图气泡在上升过程中体积减小,所以是沸腾前的现象;

(6)小明撤掉酒精灯后,但石棉网的温度较高,可以给烧杯中的水继续加热,所以烧杯中的水不会立即停止沸腾.

(7)烧杯的底部与石棉网接触,受酒精灯直接加热,温度升高的快,所以另一组同学用一根正常温度计测量水温,发现温度计的液柱异常快速上升,可能的原因是温度计玻璃泡碰触到烧杯底部.

四、初二物理光的折射透镜实验易错压轴题(难)

16.小明在做“探究凸透镜成像规律”的实验

(1)实验前,组装并调整实验器材,使烛焰中心和光屏中心位于凸透镜的______上。

(2)在图示位置时,烛焰恰好在光屏上成清晰的像,这个像的成像原理与___________(选填“放大镜”、“投影仪”或“照相机”)相同。此时不小心在凸透镜上溅了一个小泥点,则光屏上________(选填“有”或“没有”)小泥点的像或影子。当蜡烛燃烧一段时间后会变短,烛焰的像会往_______偏离光屏中心。

(3)若将蜡烛向左移动少许,光屏上的像变模糊。若要再次在光屏上得到清晰的像,可采用下列方法:

①若移动光屏,则应将光屏向___________移动,此时像的大小比原来的像要________些。

②若不移动光屏,则可在蜡烛和凸透镜之间再放上一个焦距合适的_______________(选填“近视眼镜”或“远视眼镜”)。

(4)若小明保持蜡烛和光屏的位置不动,移动凸透镜到________cm刻度线处,光屏上能再次成清晰的像,像的大小较之原来_________(选填“变大”、“变小”或“不变”)。【答案】主光轴投影仪没有上左小近视眼镜65变小

【解析】

【分析】

(1)探究凸透镜成像的实验时,在桌面上依次放蜡烛、凸透镜、光屏,使烛焰和光屏的中心位于凸透镜的主光轴上,像才能呈在光屏的中心。

(2)凸透镜成实像时,物距大于像距,成倒立缩小的实像;物距等于像距时,成倒立等大的实像;物距小于像距时,成倒立放大的实像,应用于投影仪或幻灯机;凸透镜成像属于光的折射现象,物体发出的光线经凸透镜折射后,会聚在凸透镜另一侧的光屏上,形成物体的实像;如果凸透镜的口径大,透过的光多,像就亮;口径小,透过的光少,像就暗;实验一段时间后,蜡烛变短了,根据过光心不改变方向,判断透镜的移动方向。

(3)①根据凸透镜成实像时,物远(物距变大)像近(像距变小)像变小。

②凸透镜对光线有会聚作用,凹透镜对光线有发散的作用。

(4)光的折射中光路是可逆的,据此进行分析。

【详解】

(1)[1]探究凸透镜成像规律时,调整蜡烛烛焰和光屏的中心位于凸透镜的主光轴上,这样烛焰、光屏和光屏的中心在同一高度,像才能呈在光屏的中心。

(2)[2]由图可知,物距小于像距,成倒立、放大的实像,日常生活中投影仪就是利用这一原理制成的。

[3]凸透镜成实像时,所有透过透镜的光会聚到光屏上成像,凸透镜上溅了一个小泥点,整个物体发出的光虽有一小部分被挡住,但总会有一部分光通过凸透镜而会聚成像,因此,像与原来相同,大小不变;由于透镜的一小部分被遮住,因此折射出的光线与原来相比减少了,像将完好,但亮度会变暗,所以不会出现泥点的影子。

[4]蜡烛变短了,根据过光心不改变方向可知,光屏上的像会向上移动。

(3)[5][6]①根据凸透镜成实像时,物远(物距变大)像近(像距变小)像变小,若采用移动光屏的方法,则应将光屏靠近凸透镜即左移,此时像的大小比原来的像要小些。

[7]②若不移动光屏,根据凹透镜对光线有发散作用,则可在蜡烛和凸透镜之间再放上一个焦距合适的凹透镜(近视眼镜),延迟了对光线会聚,也可再次在光屏上得到清晰的像。

(4)[8]根据折射中光路可逆可知,保持蜡烛和光屏位置不变,当物距为35cm时,即凸透镜移动至65cm刻度线处,在屏上能再次呈现清晰的像。

[9]移动凸透镜后,物距大于像距,成倒立、缩小的实像,故像的大小较之原来变小。17.在探究“凸透镜成像规律”的实验中,小明和小红同学进行了如下实验:

(1)按如图甲所示操作,测出本实验所用凸透镜的焦距为______cm。

(2)调节蜡烛、凸透镜和光屏的位置如图乙所示,发现光屏上得到一个倒立、______(选填“放大”“缩小”或“等大”)的清晰实像,生活中的______(选填“照相机”“投影仪”或“放大镜”)就是利用了这样的成像原理。

(3)保持图乙中凸透镜的位置不变,当蜡烛向左移动到10cm时,应该向左移动光屏

______cm(等于10,小于10 ,大于10),才能再次得到清晰的像。

(4)步骤3中如果不移动光屏也可以在蜡烛和透镜之间加上一个适当______(凸透镜,凹透镜),也能再次得到清晰的像。

【答案】10.0放大投影仪大于10凹透镜

【解析】

【分析】

【详解】

(1)[1]焦距为焦点到光心的距离,由图甲得,实验所用凸透镜的焦距为10.0cm(刻度尺的读数要注意估读到分度值下一位)。

(2)[2][3]由乙图得此时物距在意倍焦距到两倍焦距之间,成倒立、放大的实像。投影仪利用这样的原理成像。

(3)[4]保持图乙中凸透镜的位置不变,当蜡烛向左移动到10cm时,成缩小的实像,像位于60cm~70cm间,所以应该向左移动光屏大于10cm,才能再次得到清晰的像。

(4)[5]步骤3中如果不移动光屏也可以在蜡烛和透镜之间加上一个适当的凹透镜也能再次得到清晰的像。因为凹透镜具有发散作用,能使像重新呈现在光屏上。

18.小明用同一光源做了下几个学实验,请回答下列问题:

(1)实验1,在探究凸镜成像规律的实验中,发现像成在光屏的上方,如图所示,要使像成在光屏中,应向______(选填“上”或“下”)调节凸透镜:调好后,发现光屏上的像与光源等大,则凸透镜的焦距为______cm;

(2)实验2:如果利用实验1的装置,光源位置不变,取下凸透镜,在原透镜位置正确放置带小孔的光板,若还想承接与光源等大的像,光屏应该______(选填“左移”?“右移”或“不动”),此时成的像与实验1成的像相比______(选填“较亮”?“较暗”或“一样亮”);

(3)实验3:如果利用实验1的装置,光源及光屏位置不变,取下凸透镜,在原透镜位置正

确放置一块薄玻璃板(不考虑玻璃板厚度),在光源一侧透过玻璃板观察,能否在光屏位置看到像:______(选填“能”或“否”);此时成的像与实验1成的像在哪个方面有区别:______(选填“正倒”?“大小”或“完整度”)。

【答案】下 10.0(或10)不动变暗能正倒

【解析】

【分析】

【详解】

(1)[1]在探究凸镜成像规律的实验中,发现像成在光屏的上方,此时应该将光屏下移,使三者中心大致在同一高度,能够使像呈现在光屏中央。

[2]如图所示,物距像距都为20cm,发现光屏上的像与光源等大,即此时物距等于像距等于两倍焦距,即

u=v=2f=20cm

解得f为10cm,即凸透镜的焦距为10.0cm(或10cm)。

(3)[3]小孔成像时,要想光屏上承接与光源等大的像,则物距应该等于像距;光源位置不变,取下凸透镜,在原透镜位置正确放置带小孔的光板,即光屏应该保持不动。

[4]实验1是凸透镜成像,其原理是光的折射,将光线会聚;实验2是小孔成像,其原理是光在同种均匀介质中沿直线传播,成像光线没有实验1的多,所以成的像与实验1成的像相比较暗一些。

(5)[5]光源及光屏位置不变,取下凸透镜,在原透镜位置正确放置一块薄玻璃板,探究的是平面镜成像特点的实验,平面镜成的像是虚像,只能在光源一侧透过玻璃板观察才能看得到。

[6]实验1中成的是倒立、等大的实像,平面镜成的是正立、等大的虚像,所以它们在正倒、虚实方面有区别。

19.在探究“凸透镜成像规律”的实验中:

(1)小红用平行光作光源,移动光屏,在光屏上得到一个最小最亮的光斑,如图甲所示,则该凸透镜的焦距为______cm;

(2)如图乙中画出A点的像点A',我们能从平面镜前不同位置看到光屏上的像是因为光射在光屏上发生了______反射;

(3)如图丙所示,保持蜡烛的位置不变,移动透镜至图丙所示刻度线处,则人眼应该在图中______选填“A”、“B”或“C”)处且朝着相应方向,才能观察到烛焰正立、放大的像;

(4)图丁中,点燃蜡烛,经过凸透镜在光屏上成清晰的、倒立缩小的实像。然后,在烛焰和凸透镜之间放一副近视眼镜,发现光屏上的像变模糊了。近视眼镜的镜片为_____(选填“凹”或“凸”)透镜。不改变眼镜和透镜的位置,要使光屏上再次呈现清晰的像,可以进行的操作是:______(填“光屏远离透镜”或“蜡烛靠近透镜”);

(5)小红利用该凸透镜自制了一个模型照相机,如图戊所示。在纸筒M的一端嵌上这个凸透镜,纸筒N的一端蒙上一层半透明薄膜,把纸筒N套入M中,并能前后滑动。在较暗的室内,把凸透镜对着明亮的室外,调节凸透镜和薄膜之间的距离,在薄膜上可以看到室外景物清晰的像。再把凸透镜正对着室内近处点燃的蜡烛,为了薄膜上出现烛焰清晰的像,应该______(填“拉长”或“缩短”)凸透镜和薄膜之间的距离。

【答案】10.0

漫 B 光

屏远离透镜拉长

【解析】

【分析】

【详解】

(1)[1]平行光作照射到凸透镜上,移动光屏,在光屏上得到一个最小最亮的光斑,即凸透镜的焦点,焦点到凸透镜的距离为凸透镜的焦距,图甲中凸透镜的位置在10.0cm刻度处,光屏的位置在20.0cm刻度处,则焦距

f=-=

20.0cm10.0cm10.0cm

(2)[2]平行于主光轴的光线经凸透镜折射过焦点,过凸透镜光心的光线传播方向不变,延长两条折射光线相交与一点,此点即为A点的像点A',如图所示

我们能从平面镜前不同位置看到光屏上的像是因为光屏是凹凸不平的,光射在光屏上,反射光线不再平行,属于漫反射。

(3)[3]如图丙所示,保持蜡烛的位置不变,移动透镜至图丙所示刻度线处,物距小于一倍焦距,成的是正立、放大的虚像,在光屏上看不到像,需要透过凸透镜向蜡烛的一侧观察才能看到像,所以人眼应该在图中的B处。

(4)[4]近视眼成的像会聚在视网膜的前面,需要用凹透镜将光发散一下再会聚在视网膜上,所以近视眼镜的镜片为凹透镜。

[5]近视眼镜的凹透镜镜片将光发散了在经凸透镜折射,折射光线会聚在光屏的后面,即像距变大了,所以光屏上的像变模糊了;要使光屏上再次呈现清晰的像,需要将光屏远离凸透镜。

(5)[6]把凸透镜对着明亮的室外,调节凸透镜和薄膜之间的距离,在薄膜上可以看到室外景物清晰的像,再把凸透镜正对着室内近处点燃的蜡烛,此时物距减小,像距应该变大,故应该拉长暗箱,即拉长凸透镜与薄膜之间的距离。

20.光明中学物理兴趣小组利用透明橡皮膜、注射器、乳胶管、止水夹等器材制成凹、凸形状可改变的液体透镜,并利用液体透镜探究“光的折射”和“透镜成像”,如图所示.

(1)在探究“凸透镜对光线的作用”时,首先在两个透明玻璃长方体容器中充入蚊香烟雾,然后将水注入橡皮膜,制成液体透镜,再将液体透镜放置在两个玻璃容器之间,如图甲所示,让光线沿图示方向射入玻璃容器,经透镜折射后折射光线将_________(选填“偏离”或“偏向”)主光轴.如果此时再用注射器向橡皮膜注水,改变液体透镜的凸起程度,则折射光线偏折的程度_________(选填“会改变”或“不改变”),在玻璃容器中充入蚊香烟雾的目的是__________________

(2)在用液体透镜探究“凸透镜成像规律”时,蜡烛、光屏和液体透镜的位置如图乙所示,光屏上出现清晰的烛焰像,若透镜位置不动,将蜡烛移到光具座10cm刻度时,则烛焰