赫哲族:

民族概况:

中国北方唯一以捕鱼为生的民族。使用赫哲语,属阿尔泰语系满一通古斯语族满语支。无文字。早年削木、裂革、结革记事。清代有人叫他们其中一部落为费雅喀,赫哲人在俄罗斯境外有几支,纳乃,乌尔奇族,奥罗克,乌德盖,也是赫哲人,有人提议成立纳乃语支。鱼皮制衣酒敬神狗拉雪橇赫哲人据2001年全国第五次人口普查统计数字显示,全国共有赫哲族人4600多人,是全国人口最少的民族,赫哲族大部分居住在中国东北部的黑龙江省同江、抚远、饶河等市、县,其余分布在佳木斯、富锦、集贤、桦川、依兰等县。同江市街津口赫哲族乡是全国四处赫哲族聚居地之一。一唱起赫哲族民歌《乌苏里船歌》那优美舒展的“赫尼哪”调,总会让人想起生活在我国东北三江(黑龙江、松花江、乌苏里江)流域以渔猎为生的赫哲族人民。

“赫哲”一词有“下游”或“东方”之意。赫哲人自称‘用日贝”、“那尼卧”、“那乃”,即本地人的意思,又称“赫真”(意为:“东方的人”)、“奇楞”(意为“住在江边的人”)。中华人民共和国成立后,统一族名为“赫哲”。人口约4200多人,主要居住在同江市、饶河县、依兰县、佳木斯市郊区敖其村等。

赫哲族生活的地方,是我国黑龙江省松花江下游与黑龙江、乌苏里江构成的“三江平原”和完达山一带。三江沃野,山水纵横,这里有驰名中外的特

产——蝗鱼、蛙鱼、三花五罗、貂皮、麝鼠……自古以来,就是富饶的天然渔场和逐猎之地。人们常用“棒打狍

子瓢舀鱼,野鸡飞进饭锅里”来描述这里的富庶。

捕鱼和狩猎是赫哲人衣食的主要来源。赫哲族人喜爱吃鱼,尤其喜爱吃生鱼。这一习俗沿袭至今,显示了这个民

族与其他民族不同的特点。赫哲族人一向以杀生鱼为敬。

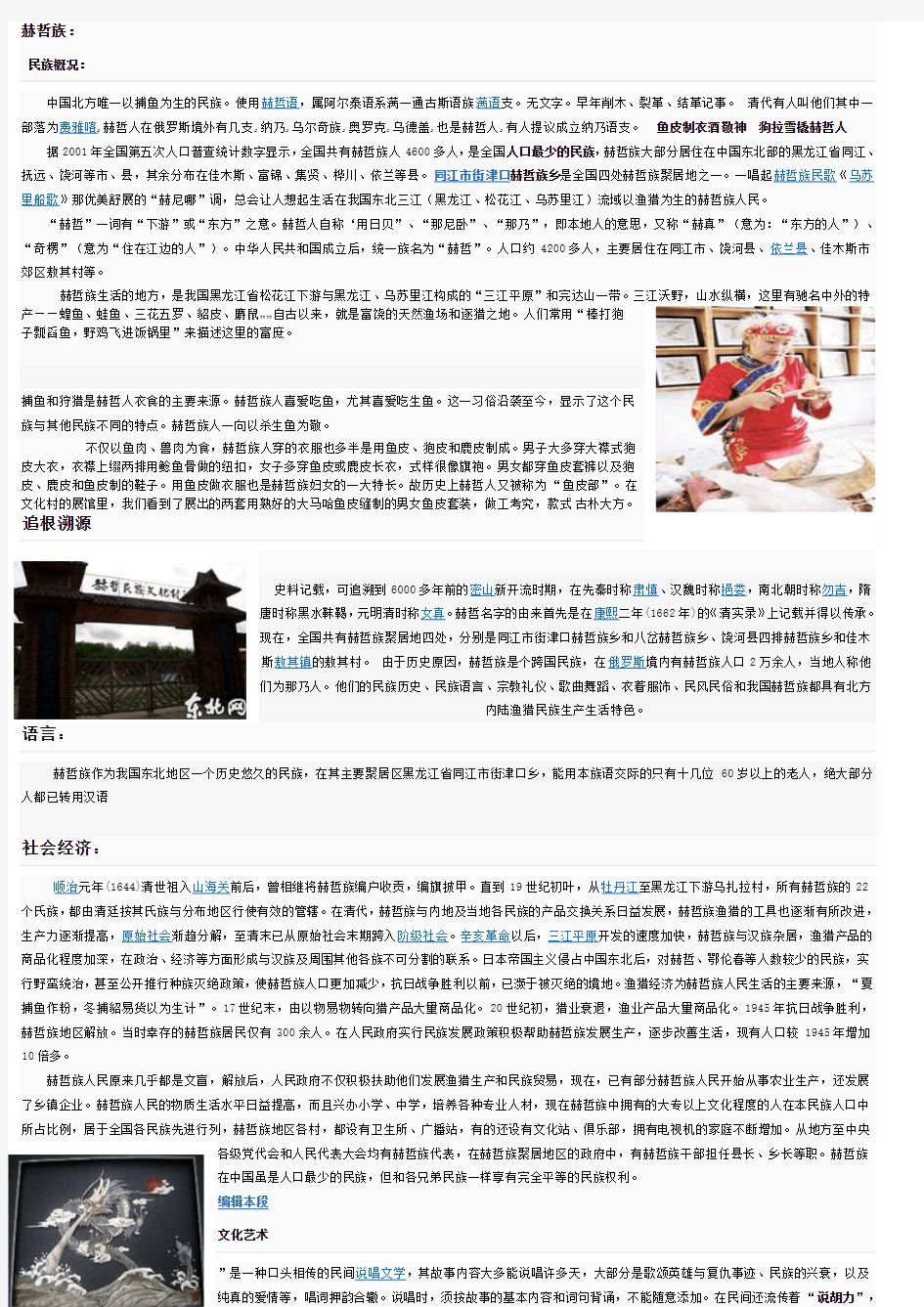

不仅以鱼肉、兽肉为食,赫哲族人穿的衣服也多半是用鱼皮、狍皮和鹿皮制成。男子大多穿大襟式狍

皮大衣,衣襟上缀两排用鲶鱼骨做的纽扣,女子多穿鱼皮或鹿皮长衣,式样很像旗袍。男女都穿鱼皮套裤以及狍

皮、鹿皮和鱼皮制的鞋子。用鱼皮做衣服也是赫哲族妇女的一大特长。故历史上赫哲人又被称为“鱼皮部”。在

文化村的展馆里,我们看到了展出的两套用熟好的大马哈鱼皮缝制的男女鱼皮套装,做工考究,款式古朴大方。

追根溯源

赫哲族作为我国东北地区一个历史悠久的民族,在其主要聚居区黑龙江省同江市街津口乡,能用本族语交际的只有十几位60岁以上的老人,绝大部分人都已转用汉语

社会经济:

顺治元年(1644)清世祖入山海关前后,曾相继将赫哲族编户收贡,编旗披甲。直到19世纪初叶,从牡丹江至黑龙江下游乌扎拉村,所有赫哲族的22个氏族,都由清廷按其氏族与分布地区行使有效的管辖。在清代,赫哲族与内地及当地各民族的产品交换关系日益发展,赫哲族渔猎的工具也逐渐有所改进,生产力逐渐提高,原始社会渐趋分解,至清末已从原始社会末期跨入阶级社会。辛亥革命以后,三江平原开发的速度加快,赫哲族与汉族杂居,渔猎产品的商品化程度加深,在政治、经济等方面形成与汉族及周围其他各族不可分割的联系。日本帝国主义侵占中国东北后,对赫哲、鄂伦春等人数较少的民族,实行野蛮统治,甚至公开推行种族灭绝政策,使赫哲族人口更加减少,抗日战争胜利以前,已濒于被灭绝的境地。渔猎经济为赫哲族人民生活的主要来源,“夏捕鱼作粉,冬捕貂易货以为生计”。17世纪末,由以物易物转向猎产品大量商品化。20世纪初,猎业衰退,渔业产品大量商品化。1945年抗日战争胜利,赫哲族地区解放。当时幸存的赫哲族居民仅有300余人。在人民政府实行民族发展政策积极帮助赫哲族发展生产,逐步改善生活,现有人口较1945年增加10倍多。

赫哲族人民原来几乎都是文盲,解放后,人民政府不仅积极扶助他们发展渔猎生产和民族贸易,现在,已有部分赫哲族人民开始从事农业生产,还发展了乡镇企业。赫哲族人民的物质生活水平日益提高,而且兴办小学、中学,培养各种专业人材,现在赫哲族中拥有的大专以上文化程度的人在本民族人口中所占比例,居于全国各民族先进行列,赫哲族地区各村,都设有卫生所、广播站,有的还设有文化站、俱乐部,拥有电视机的家庭不断增加。从地方至中央各级党代会和人民代表大会均有赫哲族代表,在赫哲族聚居地区的政府中,有赫哲族干部担任县长、乡长等职。赫哲族

在中国虽是人口最少的民族,但和各兄弟民族一样享有完全平等的民族权利。

编辑本段

文化艺术

”是一种口头相传的民间说唱文学,其故事内容大多能说唱许多天,大部分是歌颂英雄与复仇事迹、民族的兴衰,以及

纯真的爱情等,唱词押韵合辙。说唱时,须按故事的基本内容和词句背诵,不能随意添加。在民间还流传着“说胡力”,

赫哲族传统跳神

赫哲人在饮第一口酒前,要用筷头蘸少许酒甩向空中和洒向大地,以示敬祖先和诸神。但不喜欢喝茶,有时也把小米炒焦后

沏水喝,或把野玫瑰花和嫩叶以及小柞树的花苞采来晒干沏水当茶喝,但大多数一年四季均喜欢喝生凉水。

赫哲族妇女生小孩时要吃小米粥和大米粥、鲫鱼汤、嗄牙鱼汤、兔子肉汤以及“莫温古饭”、面片、面汤、鸡蛋等食品。产后三天内不能吃青菜,以免产妇和婴儿泻肚。在坐月子期间均吃滚烫的热饭,以免受凉,影响身体健康和奶汁。

赫哲族人死后,必须用面粉制成油炸薄面块和各种形状的薄面点心,供在桌上,参加悼念活动的人们也食用。

舞蹈音乐:

《天鹅舞曲》在赫哲族民间广为流传,结构较严谨,旋律起伏有致,表现了天鹅飞翔时悠然自得上下翻跃的美丽形象。

赫哲族的摇儿歌,词曲均为即兴编唱,曲调平稳悠长,歌词常反映出对远出亲人的思念。赫哲族民间乐器有口弦、鼓和一种古老的乐器“库姆罕给”。

中华人民共和国成立以来,专业音乐工作者多次深入到赫哲族聚居区搜集民间音乐,改编、创作了不少反映新生活的歌曲。如《乌苏里船歌》流行全国,成为音乐会上的保留曲目。

宗教音乐:

鼓是萨满活动的主要“神器”之一。用不同的鼓点伴和萨满活动的全过程。曲调采用五声音阶羽调式,常有八度大跳,节拍不固定,与伊玛堪曲调相近类似。

赫哲族音乐分类:

赫哲族音乐有“伊玛堪”(说唱形式)、“嫁令阔”(民间小调)、宗教音乐和舞蹈音乐。是深受赫哲族喜爱的演唱形式,内容多以英雄传说故事为主,也有旌善惩恶的社会性题材。演唱形式是1人说唱,没有伴奏乐器,曲调多属自由体,没有固定节拍,故事中各种人物都有各自的唱腔,从不混用。演唱时多以衬词“啊郎”开头,含有“且说”之意。开始多在高音区进行,旋律性较强,随后转为吟咏式的演唱;结尾时歌唱性又加强。

嫁令阔

是赫哲族民间歌曲的总称,其中有情歌、叙事歌、生活歌曲等,以情歌居多。赫哲族民歌的一个显著特点是男女分腔,互不混唱。演唱形式多为独唱,偶尔也有对唱,曲式多为单乐段结构,节拍节奏规整,常用五声音阶,徵、宫、羽调式,很少用变化音,曲调婉转流畅。

宗教音乐

鼓是萨满活动的主要“神器”之一。用不同的鼓点伴和萨满活动的全过程。曲调采用五声音阶羽调式,常有八度大跳,节拍不固定,与伊玛堪曲调相近类似。

舞蹈音乐

《天鹅舞曲》在赫哲族民间广为流传,结构较严谨,旋律起伏有致,表现了天鹅飞翔时悠然自得上下翻跃的美丽形象。

赫哲族的摇儿歌,词曲均为即兴编唱,曲调平稳悠长,歌词常反映出对远出亲人的思念。赫哲族民间乐器有口弦、鼓和一种古老的乐器“库姆罕给”。

中华人民共和国成立以来,专业音乐工作者多次深入到赫哲族聚居区搜集民间音乐,改编、创作了不少反映新生活的歌曲。如《乌苏里船歌》流行全国,成为音乐会上的保留曲目。

赫哲族服饰文化研究 (旅游管理学院12级旅游管理) 摘要:在我国黑龙江省佳木斯市、同江市、饶河县、抚远县,生活着一个有着悠久传统历史文化的古老民族——赫哲族。他们来自东海女真赫哲部落。赫哲族被称为鱼皮部落,他们用鱼皮制作的衣服经历了悠久的历史,鱼皮衣服制作精美,内容丰富,种类繁多。其制作的鱼皮衣服已经被列入第一批中国国家级非物质文化遗产名录。在当今社会,要把赫哲族的服饰文化与现行社会相结合,保护并发展这一传统文化的技艺传播。 关键词:赫哲族鱼皮衣服制作过程服饰文化 前言 对赫哲族服饰文化的研究,是一个长时间求证并认真钻研的问题,要结合实际情况和实地考察得出结论,要注重保护传统文化。 一、赫哲族的由来及发展历史 赫哲族是中国东北地区一个历史悠久的少数民族,来源于东海女真赫哲部,主要分布在黑龙江省饶河县、同江市、抚远县;少数人散居在富锦、依兰、桦川三县的一些村镇和佳木斯市;居住在富锦县大屯沿松花江上游的称“那贝”,居住在嗄尔当屯至津口村的称“那乃”,居住在勒得利村沿黑龙江下游至乌苏里江的称“那尼奥”。赫哲族生活的地方,是中国黑龙江省松花江下游与黑龙江、乌苏里江构成的“三江平原”。 [1]在这里,肥沃的土地极为宽广,河产资源丰富,河中多产大马哈鱼、黄鱼。这也造就了赫哲族鱼皮服饰的创作来源和物质保障。 二、赫哲族的鱼皮衣服及制作过程 赫哲族的服饰与赫哲族人们生活环境息息相关,具有鲜明的民族特色。赫哲族鱼皮衣服是赫哲族的重要标志。赫哲族的人们早年大多穿着经过细致加工的鱼皮或兽皮。传统的鱼皮制作工艺包括剥鱼皮、干燥、熟软、拼剪缝合、艺术修饰等一整套加工过程。鱼皮制作工艺是个即将失传的传统古老手工艺,制作过程复杂、繁琐、笨重,艺人非常辛苦。现代多数鱼皮是用黑龙江特有的大马哈鱼皮来进行加工的,熟制皮子是其中一项重要工艺,有十多道工序。获取鱼皮的工具不是刀而是竹器,这样不会刮破损伤皮子。皮子取下后经过风干变硬,用刮刀整理,使之成为熟皮子。缝制的针也用鱼骨做成,线可以用动物的筋,或者用鱼皮切成细丝搓成线。由于鱼皮的大小有限,在剪裁上要充分考虑鱼皮自然色彩的搭配以及鱼皮接口的对称性,每一件作品都需要反复多次的拼料。鱼皮缝制的过程,更不是一件容易的事,整个过程必须全部手工制作。鱼皮材料不同于棉布、丝绸,它的质地较厚,也很硬,每一针扎下去都要用力才能扎透。无论古老的民族服装还是近代服饰,鱼皮衣上一般都装饰着美丽复杂的云纹图案。 [2] 做一身鱼皮衣裤需要几十条鱼的鱼皮。鱼皮裤、鱼皮(鞋)样式没有男女之分,衣服则有男女之分;赫哲族的妇女穿着的鱼皮上衣,款式类似满族人的旗袍,襟长过膝,腰身稍窄,下身肥大,下摆底边较上宽大,过膝长袍的底摆呈扇状,袖肥而短,只有领窝没有衣领;领边、衣襟袖口、衣边下摆出镶边并补绣染上各种颜色的皮条云纹和动物花样,有的还在下摆缝上海贝壳、铜铃或璎珞珠之类的装饰品,以示别致美观;赫哲族中老年子的鱼皮衣款式多为立领、斜襟、长袖,扣饰多为鲶鱼骨磨制,领口、衣襟、袖口均用黑色云纹宽边镶滚,穿起来显得十分美观大方;在图案运上,赫哲族在服饰上应用最广泛的纹样造型云纹,因

赫哲族研究综述 ○郝庆云 赫哲族是中华民族的一员,历史悠久,文化丰富。其先民是先秦时的“肃慎”,汉魏时的“挹娄”,南北朝时的“勿吉’,隋唐时的“靺鞨”,辽金元明时的“女真”。17世纪初,居住在黑龙江中下游、松花江、乌苏里江流域的族群经过迁徙、凝聚,形成新的民族共同体,并以“赫哲”、“黑斤”等名称见于《清实录》等清代文献中,由此至今赫哲族已有300余年的历史。赫哲族的历史发展进程与整个中华民族的命运休戚与共,历经沧桑。19世纪中期,由于沙俄的侵略和中俄《瑷珲条约》、中俄《北京条约》的签订,赫哲族先是被分割为中国的赫哲族和俄国的那乃人,而后,俄国境内的赫哲族又被分割为那乃人与乌尔奇人两部①。因此,今天的赫哲族已成跨居中俄两国东段边界的跨界民族,我国境内赫哲人主要居住在黑龙江省同江市街津口乡、抚远县八岔乡、饶河县四排乡、佳木斯市敖其乡等地,据2000年全国第五次人口普查统计为4 640人,是我国人口较少的民族之一。俄罗斯境内的赫哲人(那乃人)主要居住在哈巴罗夫斯克边疆区的那乃区、阿穆尔区、共青团区、乌尔奇区、共青团市,另外小部分居住在滨海边疆区和萨哈林岛,是俄罗斯远东地区人口最多的土著民族,据1989年苏联政府统计为15 256人。在中俄两国不同文化的影响和作用下,在漫长的历史进程中,赫哲族、那乃人彼此相互渐渐异化,分别被汉族或俄罗斯族日益同化,并在汉族或俄罗斯族的影响与帮助下,走上了现代化之途。 清初,赫哲族有“通古斯雄族”②的赞誉,在满族统一祖国,巩固东北边陲,抗击沙俄入侵等方面均发挥了巨大作用,加之以大河捕鱼为特色的渔猎文化和举族信仰萨满教等文化现象的弱化、异化、同化等社会文化的变迁,早已引起了世人的关注和研究,尤其是中俄日三国民族学、历史学、人类学学者的研究成果数量大,系统,全面,研究队伍稳定且有一定的规模。 一、中国学者对赫哲族的研究状况 我国学者对赫哲族的研究大致划分为三个阶段,第一阶段:20世纪30年代以前,即清代及其以前处于历史记录描述阶段,尚未对其社会历史文化的特点、规律进行探讨。《竹书纪年》、《史记》、《汉书》、《三国志》、《隋书》、《旧唐书》、《新唐书》、《辽史》、《金史》等文献,记载了赫哲先民“肃慎”、“挹娄”、“勿吉”、“靺鞨”、“女真”的居住地域、社会组织、民族生活等情况。这些古代文献中有关赫哲先民的记载,是今天国内外研究赫哲族的基本史料。 清代的官修著述,如《清实录》、《皇清职贡图》、《三姓副都统衙门档案》;个人著述,如张缙彦的《宁古塔山水记》与《域外集》,吴桭臣的《宁古塔纪略》,杨宾的《柳边纪略》,曹廷杰的《东北边防辑要》、《西伯利东偏纪要》、《东三省舆地图说》以及清代文书档案,均对清代的赫哲族有较多的记述。尽管上述著述都不是关于赫哲人的专著,但其中关于赫哲人的记述弥足珍贵,是目前研究

《中国服装史》是1999年04月天津人民美术出版社出版的图书,作者是华梅。本书按时代顺序,系统介绍了中国自原始社会至现代的服饰艺术发展演变史,包括服饰制度、服装形式、服装面料、服饰纹样、首饰配饰等。 华梅同志编著的《中国服装史》,运用了大量古代服装资料,系统地揭示出我国历代服饰的艺术风貌和时代特色,取得了可喜的学术成果。“从艺术出发,从美学出发,分析了服饰的造型美、色彩美、装饰美,把握服饰的发展规律,使我们从服饰艺术中看到了一个美的世界”。 本书特别注重考古科学的成果,与历史文献图籍相印证。附有插图1036幅,内容丰富,史料确凿。看看古代服装的大胆前卫,再看看今天人们着装色调与款式上的保守单调,阅读者必然会感慨万千。 目录: 第一章先秦服装 第1节概述 第2节中国早期服饰 第3节周代趋于完备的冠服制度 第4节春秋战国的深衣与胡服 第5节小结 第二章秦汉服装 第1节概述 第2节男子袍服与冠履

第3节女子深衣、襦裙与佩饰第4节军事服装第5节小结 第三章魏晋南北朝服装 第1节概述 第2节汉族男子的衫、巾与漆纱笼冠 第3节汉族女子的衫、襦与华饰 第4节北方民族的裤褶与柄裆 第5节小结 第四章隋唐五代服装 第一节概述 第2节男子圆领袍衫与幞头 第3节女子冠服与妆饰 第4节军事服装 第5节小结 第五章宋辽金元暇装 第1节概述 第2节汉族官服与民服 第3节契丹、女真、蒙古族服装 第4节小结 第六章明代服装 第1节概述 第2节男子官服与民服

第3节女子冠服与便服 第4节小结 第七章清代服装 第1节概述 第2节男子官服与民服 第3节趋于融合的满汉女子服装 第4节太平天国服装 第5节小结 第八章20世纪前半叶汉族服装 第1节概述 第2节男子长袍与西服 第3节女子袄裙与旗袍 第4节小结 第九章20世纪前半叶少数民族服装第一节概述 第二节各具特色的民族服装 一、黑龙江、吉林、辽宁三省民族服装 (1)朝鲜族服装 (2)满族服装 (3)鄂伦春族服装 (4)迭斡尔族服装 (5)鄂温克族服装

赫哲族的音乐民族音乐:赫哲族能歌善舞,在民间流行着许多歌曲,有“嫁令阔”、“呵呢呐”,还有船歌、情歌、猎歌等。赫哲族音乐有“伊玛堪”(说唱形式)、“嫁令阔”(民间小调)、宗教音乐和舞蹈音乐。解放以来,音乐工作者多次深入到赫哲族聚居区搜集民间音乐,改编、创作了不少反映新生活的歌曲。如《乌苏里船歌》流行全国,成为音乐会上的保留曲目。伊玛堪:深受赫哲族喜爱的演唱形式,内容多以英雄传说故事为主,也有扬善惩恶的社会性题材。演唱形式是1人说唱,没有伴奏乐器,曲调多属自由体,没有固定节拍,故事中各种人物都有各自的唱腔,从不混用。演唱时多以衬词“啊郎”开头,含有“且说”之意。开始多在高音区进行,旋律性较强,随后转为吟咏式的演唱;结尾时歌唱性又加强。嫁令阔:赫哲族民间歌曲的总称,曲调固定,明朗轻快,十分悦耳,轻柔抒情,非常动人;多用以歌颂美丽的大自然,抒发对山河风光、家乡田园的热爱。其中有情歌、叙事歌、生活歌曲等,以情歌居多。赫哲族民歌的一个显著特点是男女分腔,互不混唱。演唱形式多为独唱,偶尔也有对唱,曲式多为单乐段结构,节拍节奏规整,常用五声音阶,徵、宫、羽调式,很少用变化音,曲调婉转流畅。宗教音乐:鼓是萨满活动的主要“神器”之一。用不同的鼓点伴奏和萨满活动的全过程。曲调采用五声音阶羽调式,常有八度大跳,节拍不固定,与伊玛堪曲调相近类似。舞蹈音乐:《天鹅舞曲》在赫哲族民间广为流传,结构较严谨,旋律起伏有致,表现了天鹅飞翔时悠然自得上下翻跃的美丽形象。摇儿歌:词曲均为即兴编唱,曲调平稳悠长,歌词常反映出对远出亲人的思念。民间乐器:赫哲族古代流传下来的乐器有“突木含给”和“口衔琴”。“空木含给”现已失传;“口衔琴”有铁丝折成外壳,中间有细长的钢片,含在口里吹奏。口弦琴:赫哲人将口弦琴称作“空康吉”。口弦琴琴盒形似小鱼,有中指那麽长,现在都是用钢片弯曲而成,放在唇齿间吹奏,同时用手指拨弦。用它既能吹出欢快的曲调,又能吹出悲哀的调子。姑娘小伙子常常用口弦琴来传递心声。

浅谈赫哲族渔猎文化的继承与创新 董晓佳 赫哲族有着自己悠久的历史文化和地域文化,虽然没有文字,却通过口手相传,留下了丰富多彩的民族民俗民间的文化宝藏。这些以渔猎文化为主体的民族民间文化宝藏,既蕴含着丰厚的历史文化底蕴,又涵盖着这个民族所特有的精神风貌。因此,挖掘、探寻和整理这些宝贵的文化宝藏和精神财富,以一种全新的文化艺术理念传承和创新赫哲族渔猎文化的精髓,全方位多侧面地展示赫哲族的风俗和文明,使这个神秘的少数民族为世界所了解和认知,打出我市最具特色的经济、文化和旅游品牌,已经成为我们佳木斯的文化艺术工作者义不容辞的光荣职责。 赫哲族渔猎文化的起源和形成 一切地域文化的发端和形成,都是来源于这个地域的民族日常的劳动生活。当然这个劳动生活包括赖以生存和民族生息繁衍的日夜不息的劳作,以及对大自然的斗争与索取。也就是说,有什么样的劳动生活方式,决定了这个民族就会产生什么样的文化、意识形态和文明。赫哲族自古以来就是生活在黑龙江、松花江、乌苏里江三大流域,因此,狩猎和捕鱼历来就是这个民族主要的劳动生活方式,也是他们经济生活的主要来源。 从前赫哲人的衣食完全由渔猎得来,无论是鱼还是兽,都是“食其肉而衣其皮”。也就是说,以鱼和兽的肉为主食,以鱼和兽的皮做衣服穿。 赫哲人每年普通打鱼三次:第一次在开江的时候,大约在谷雨季节。那时冰虽解冻而尚未化尽,冰块在江中向下游流去,打渔人选择在江滩背水溜处下网。第二次在夏季,立夏以后,海鱼逆流而上,赫哲人于是改变了的捕鱼方法,除了用网捕鱼外,尤其善于叉鱼。第三次是在封江的时候,赫哲人捕鱼的方法又与第一二次不同,有冰底网鱼,冰上叉鱼,冰上钓鱼等等。 赫哲人的狩猎也有两种方式:一种是单人出外打围,谓之流猎;另一种是多人合伙外出打猎,谓之围猎。和打鱼不同,他们入山狩猎,一年约分四次,即春夏秋冬不同的季节,所猎获的野兽也各不相同,如春季可猎获火狐、獾子、黄鼠狼、狍子等兽,而冬季则可猎获熊、虎、豹等猛兽。 由于打鱼和狩猎是赫哲族主要的生产生活方式和主要经济来源,于是,在常年的生产劳动和对大自然的斗争中,这一切就自然地无不具备渔猎的色彩,于是就产生了赫哲这个民族所独具的渔猎文化。 谈到渔猎文化,我们必须对“文化”这一概念有一个大致的理解。所谓文化,是指人类社会历史实践中所创造的物质财富和精神财富的总和,是社会的意识形态以及与之相适应的经济基础和生产生活方式的具体的再现。它具有阶级性、民族性、发展的继承性和历史的连续性。 赫哲族在长期的繁衍生息中,一切生活和劳动的方式无不和渔猎有关,也就是说,一切无不带有渔猎的色彩。比如在物质生活方面,赫哲族的饮食以鱼肉为

赫哲族: 民族概况: 中国北方唯一以捕鱼为生的民族。使用赫哲语,属阿尔泰语系满一通古斯语族满语支。无文字。早年削木、裂革、结革记事。清代有人叫他们其中一部落为费雅喀,赫哲人在俄罗斯境外有几支,纳乃,乌尔奇族,奥罗克,乌德盖,也是赫哲人,有人提议成立纳乃语支。鱼皮制衣酒敬神狗拉雪橇赫哲人据2001年全国第五次人口普查统计数字显示,全国共有赫哲族人4600多人,是全国人口最少的民族,赫哲族大部分居住在中国东北部的黑龙江省同江、抚远、饶河等市、县,其余分布在佳木斯、富锦、集贤、桦川、依兰等县。同江市街津口赫哲族乡是全国四处赫哲族聚居地之一。一唱起赫哲族民歌《乌苏里船歌》那优美舒展的“赫尼哪”调,总会让人想起生活在我国东北三江(黑龙江、松花江、乌苏里江)流域以渔猎为生的赫哲族人民。 “赫哲”一词有“下游”或“东方”之意。赫哲人自称‘用日贝”、“那尼卧”、“那乃”,即本地人的意思,又称“赫真”(意为:“东方的人”)、“奇楞”(意为“住在江边的人”)。中华人民共和国成立后,统一族名为“赫哲”。人口约4200多人,主要居住在同江市、饶河县、依兰县、佳木斯市郊区敖其村等。 赫哲族生活的地方,是我国黑龙江省松花江下游与黑龙江、乌苏里江构成的“三江平原”和完达山一带。三江沃野,山水纵横,这里有驰名中外的特 产——蝗鱼、蛙鱼、三花五罗、貂皮、麝鼠……自古以来,就是富饶的天然渔场和逐猎之地。人们常用“棒打狍 子瓢舀鱼,野鸡飞进饭锅里”来描述这里的富庶。 捕鱼和狩猎是赫哲人衣食的主要来源。赫哲族人喜爱吃鱼,尤其喜爱吃生鱼。这一习俗沿袭至今,显示了这个民 族与其他民族不同的特点。赫哲族人一向以杀生鱼为敬。 不仅以鱼肉、兽肉为食,赫哲族人穿的衣服也多半是用鱼皮、狍皮和鹿皮制成。男子大多穿大襟式狍 皮大衣,衣襟上缀两排用鲶鱼骨做的纽扣,女子多穿鱼皮或鹿皮长衣,式样很像旗袍。男女都穿鱼皮套裤以及狍 皮、鹿皮和鱼皮制的鞋子。用鱼皮做衣服也是赫哲族妇女的一大特长。故历史上赫哲人又被称为“鱼皮部”。在 文化村的展馆里,我们看到了展出的两套用熟好的大马哈鱼皮缝制的男女鱼皮套装,做工考究,款式古朴大方。 追根溯源 赫哲族作为我国东北地区一个历史悠久的民族,在其主要聚居区黑龙江省同江市街津口乡,能用本族语交际的只有十几位60岁以上的老人,绝大部分人都已转用汉语 社会经济: 顺治元年(1644)清世祖入山海关前后,曾相继将赫哲族编户收贡,编旗披甲。直到19世纪初叶,从牡丹江至黑龙江下游乌扎拉村,所有赫哲族的22个氏族,都由清廷按其氏族与分布地区行使有效的管辖。在清代,赫哲族与内地及当地各民族的产品交换关系日益发展,赫哲族渔猎的工具也逐渐有所改进,生产力逐渐提高,原始社会渐趋分解,至清末已从原始社会末期跨入阶级社会。辛亥革命以后,三江平原开发的速度加快,赫哲族与汉族杂居,渔猎产品的商品化程度加深,在政治、经济等方面形成与汉族及周围其他各族不可分割的联系。日本帝国主义侵占中国东北后,对赫哲、鄂伦春等人数较少的民族,实行野蛮统治,甚至公开推行种族灭绝政策,使赫哲族人口更加减少,抗日战争胜利以前,已濒于被灭绝的境地。渔猎经济为赫哲族人民生活的主要来源,“夏捕鱼作粉,冬捕貂易货以为生计”。17世纪末,由以物易物转向猎产品大量商品化。20世纪初,猎业衰退,渔业产品大量商品化。1945年抗日战争胜利,赫哲族地区解放。当时幸存的赫哲族居民仅有300余人。在人民政府实行民族发展政策积极帮助赫哲族发展生产,逐步改善生活,现有人口较1945年增加10倍多。 赫哲族人民原来几乎都是文盲,解放后,人民政府不仅积极扶助他们发展渔猎生产和民族贸易,现在,已有部分赫哲族人民开始从事农业生产,还发展了乡镇企业。赫哲族人民的物质生活水平日益提高,而且兴办小学、中学,培养各种专业人材,现在赫哲族中拥有的大专以上文化程度的人在本民族人口中所占比例,居于全国各民族先进行列,赫哲族地区各村,都设有卫生所、广播站,有的还设有文化站、俱乐部,拥有电视机的家庭不断增加。从地方至中央各级党代会和人民代表大会均有赫哲族代表,在赫哲族聚居地区的政府中,有赫哲族干部担任县长、乡长等职。赫哲族 在中国虽是人口最少的民族,但和各兄弟民族一样享有完全平等的民族权利。 编辑本段 文化艺术 ”是一种口头相传的民间说唱文学,其故事内容大多能说唱许多天,大部分是歌颂英雄与复仇事迹、民族的兴衰,以及 纯真的爱情等,唱词押韵合辙。说唱时,须按故事的基本内容和词句背诵,不能随意添加。在民间还流传着“说胡力”,

(第一张PPT)各位老师、同学,大家好!我是今天的宣讲人XXX,来自三年级X班。很荣幸能代表我们小组(或班级)参加这次以“民族风”为主题的“我型我秀”活动。 (第二张)我们小组主要想通过这次活动向大家介绍一下赫哲族。这幅图片向我们展示了赫哲族人和他们的传统服饰(可以说话的同时对图片进行指示,也可以做出适当的肢体动作)。 (第三张)我们今天主要从这六个方面进行介绍(指示)。 (第四张)首先,我们看一下赫哲族在我国的大致分布。赫哲族主要分布于黑龙江、松花江、乌苏里江交汇形成的三江平原地带和完达山余脉。我们在这幅图片上将大致的分布位置用红点表示了出来(指示)。不难看出,赫哲族主要分布于我国的东北地区。2010年的第六次全国人口普查数据显示,赫哲族人口数仅为5354人。 (第五、六张)由于赫哲族生活在江边、河边,他们的穿着和饮食都与鱼有较大关系。赫哲族的传统服饰一般用鱼皮和兽皮制作。所以,赫哲人又被称为“鱼皮部”。这张图片向我们展示了赫哲族的鱼皮服饰(指示),这是用鱼皮制作的鞋子(指示)。 (第七张)除了传统服饰,赫哲族的饮食也与鱼密不可分。赫哲人以鱼、兽肉和野菜为主食。喜欢吃“拉拉饭”和“莫温古饭”。“拉拉饭”是用小米或玉米小渣子做成很稠的软饭,拌上鱼松或各种动物油即可食用。“莫温古饭”是鱼或兽肉同小米一起煮熟加盐而成的稀饭。这样做出来的饭菜,香甜可口!(可配合表情) (第八张)在居住方面,赫哲人的的住所包括木克楞(指示)、尖顶窝棚(指示)、地窖(指示),特别是木克楞,冬暖夏凉。 (第九张)接下来,我们向大家介绍赫哲族的一些习俗。赫哲人有他们典型的图腾,在他们的图腾上面刻画了熊、虎、鹿、鹰等动物(指示)。由于他们生活的地方比较寒冷,在冬天,地面常常有大雪覆盖,所以它们的出行方式主要通过狗拉雪橇(指示)。经过训练的狗,每只可以拉70公斤左右的重量,每天可以跑100至150公里左右的路程。狗是赫哲人的好朋友,在运输、看家、保护主人等方面有许多作用。所以赫哲人又被称为“使犬部”。赫哲人也有他们自己独特的舞蹈,如萨满舞(指示)。

赫哲族图案艺术研究 【内容摘要】赫哲族的图案艺术在赫哲族艺术文化发展中极具代表性,承载着一段文明和历史,为丰富中华民族的艺术宝库做出贡献。赫哲族图案艺术蕴含于民族文化之中,文章从图案艺术的分类和特点入手,分析图案艺术背后所蕴含的文化内涵,为开发和应用赫哲族图案艺术找到一条有效的途径。 【关键词】赫哲族图案研究历史价值民族特色 在黑龙江、松花江、乌苏里江三江汇合的地方,有着丰富的水产资源,这里有一支只有4000多人的且世世代代专以捕鱼为生的少数民族――赫哲族。赫哲族是中国北方唯一的以捕鱼为生的民族,也是我国的六小民族之一,黑龙江省佳木斯地区的赫哲族至今仍保留着自己的民族特色,其鲜明的民族文化特征吸引着众多游客。 赫哲族其图案造型极为精美别致,日益引起人们的重视与喜爱。但随着近年来生态环境恶化,赫哲人生产生活方式的改变,赫哲族文化艺术面临消失的严峻局面。赫哲族精美的图案艺术表明,赫哲族对美有着执著的追求,赫哲人民具有较高的艺术才能和丰富的艺术创造力。这种艺术天性表现在赫哲人生活的方方面面,比如生活用品,赫哲人充分利

用镶嵌工艺,赋予它美感。赫哲人不仅在鱼皮和鹿皮衣服上装饰精美图案,而且在桦皮做成的各种用具上也刻着优美图案。赫哲族的装饰图案所运用的材料也很丰富,如用鱼皮剪成各种图案,再用针线缝在物品上;有的用染色的兽皮或色布拼成各种几何图案;有的先在布上描绘,然后再用彩线绣成各种图案;有的用刀子把图案直接雕刻在桦皮或木制物品上;有的是用纸剪成各种动物及花卉等等。 赫哲族的修饰袍式,首先从图案质地上看是由鱼皮、布剪成各种花纹图样,然后将其用丝线绣到衣服上面。这种绣品的特点是立体感强,像浮雕一样厚重,纹路自然鲜明,花纹精巧细致。而且每组图案都有对称效果,这说明在剪鱼皮纹样时,是先将鱼皮对折剪好,然后再展开贴式缝到衣服、帽品及染好的布料上刺绣完成。其次,从造型上看,赫族人喜欢在衣裤的边缘缝用鱼皮剪成的云朵卷纹作为民族图案花边,其图案形象古朴典雅,极具民族特色。他们将云纹图形与鱼皮材料自然相接,突出展现了鱼皮的自然花纹和柔软细腻的特点,又经过了染色加工处理后,粘贴缝制成各种纹样作品。赫哲人常在衣裤边沿(衣襟、袖口、下摆处、裤脚)用花布镶边,有时补绣云纹或各种动植物图案,其图案大多为云卷、波浪、鹿、鱼等;妇女戴的绣花鱼皮帽,帽顶饰有兽尾;鱼皮五指染色手套也镶色边、绣花纹。赫哲族萨满神衣的基本图案多为龟、蛇、蛙、四足蛇等爬虫动物。再次,

浅谈黑龙江省赫哲族民俗文化旅游资源的开发策略 摘要:开发黑龙江省赫哲族民俗文化旅游资源是对赫哲族民俗文化的一种很好的宣传和保护工作,让越来越多人了解赫哲族,为当地的发展做一点贡献。本文首先通过对赫哲族的衣食住行等方面做了一些简单介绍,然后对开发赫哲族民俗文化提出一些意见和建议,最后又对开发赫哲族民俗文化旅游资源的必要性和可行性做了较详尽的说明和介绍。 关键词:黑龙江;赫哲族;民俗文化旅游资源;开发策略 一、序言 在黑龙江、松花江、乌苏里江三江汇合的地方,有着丰富的水产资源,这里有一支只有4000多人的、而且世世代代专以捕鱼为生少数民族——赫哲族。黑龙江省佳木斯地区的赫哲族至今仍保留着自己的民族特色,赫哲族是中国北方唯一的以捕鱼为生的民族,也是我国的六小民族之一,其鲜明的民族文化特征吸引着众多游客。这支黑龙江省所独有的少数民族其民俗文化旅游资源保存完好,历史上被称为“鱼皮部落”,捕鱼文化独具当地特色。① 赫哲族的民俗风情成为近年来三江地区旅游业开发的新亮点,其开发策略更符合当今旅游发展的新潮流——追求原生态,对于大多数游客来说,现今人们出游的目的不再是仅仅满足于游山玩水式的拍照留念,而是更加追求在旅行过程中知识的获取量、参与体验程度。希望能在游玩时给精神汲取营养,让旅行生活过的更有意义。赫哲族正符合游客的这一心理需求。特别是现在城市生活的进一步现代化和自动化,城里人在享受着高速现代化的同时也失去了一些自然的乐趣。所以人们越来越希望通过旅游以走进大自然、融入大自然、修身养性,希望能更真实地体验到不同于现代都市生活的另一种生活方式。而三江平原地区的赫哲族多生活在偏远小镇,具有田园风光,空气清新,人们的旅游视野逐渐走向了广大的原生态的民俗风情文化旅游。 佳木斯地区的民俗文化旅游资源中的人文旅游也很丰富,这里的民族风情包括民族神话传说、服饰饮食习惯、建筑风格以及民间艺术等,都是旅游资源独具特色的亮点,真实的去感受它,远比去博物馆或纪念馆要有意义的多。而且,三江平原地区的旅游生态环境容量也极为可观,周围的湿地以及江河平原使得该地区环境优美,交通条件便利,火车、汽车、飞机以及水运都很便捷。地理位置更有可进性。 促进赫哲族民俗旅游资源的保护与继承,他们的民风民俗无疑成了现今旅游的热点,所以开发前景极为可观。 二、赫哲族民俗旅游资源概况 “赫哲”意为“下游”、“东方”,辽时的女真就是赫哲族的先民,该民族有自己的语言,无本族文字,由于与汉族长期杂居,大多数赫哲族人都会说汉语,世代以捕鱼为生,所以赫哲族的鱼文化是很有研究价值的。②早年的赫哲先民以吃生鱼肉,穿鱼皮衣,盖鱼皮被,点鱼油灯为主要习俗,交通工具只要是狗拉雪橇。 (一)赫哲族饮食文化 ①满大庆:《趣闻黑龙江》,旅游教育出版社2001年版,第259、266页。 ②余志超:《细说中国民俗》,光明日报出版社2007年版,第20、21页。

赫哲族 赫哲族是中国东北地区一个历史悠久的民族。主要分布在黑龙江省同江县、饶河县、抚远县。少数人散居在桦川、依兰、富饶三县的一些村镇和佳木斯市。因分布地区不同,从而有不同的自称。居富锦县大屯沿松花江上游的称“那贝”,居嗄尔当屯至津口村的称“那乃”,居勒得利村沿黑龙江下游至乌苏里江的称“那尼傲”。根据2000年第五次全国人口普查统计,赫哲族人口数为4640。使用赫哲语,属阿尔泰语系满一通古斯语族满语支。无文字。早年削木、裂革、结革记事。因长期与汉族交错杂居,通用汉语文。 1民族概况 中国北方唯一以捕鱼为生的民族。使用赫哲语,属阿尔泰语系满一通古斯语族满语支。 赫哲族无文字。早年削木、裂革、结革记事。清代有人叫他们其中一部落为费雅喀,赫哲人在俄罗斯境外有几支,纳乃,乌尔奇族,奥罗克,乌德盖,也是 赫哲人,有人提议成立纳乃语支 鱼皮制衣酒敬神狗拉雪橇赫哲人 据2001年全国第五次人口普查统计数字显示,全国共有赫哲族人4600多人,是全国人口最少的民族之一,仅次于珞巴族。赫哲族大部分居住在中国东北部的黑龙江省同江、抚远、饶河等市、县,其余分布在佳木斯、富锦、集贤、桦川、依兰等县。同江市街津口赫哲族乡是全国四处赫哲族聚居地之一。 赫哲民族文化村大门——典型的赫哲族建筑木克楞 一唱起赫哲族民歌《乌苏里船歌》那优美舒展的“赫尼哪”调,总会让人想起生活在我国东北三江(黑龙江、松花江、乌苏里江)流域以渔猎为生的赫哲族人民。“赫哲”一词有“下游”或“东方”之意。赫哲人自称…用日贝”、“那尼卧”、“那乃”,即本地人的意思,又称“赫真”(意为:“东方的人”)、“奇楞”(意为“住在江边的人”)。中华人民共和国成立后,统一族名为“赫哲”。人口约4200多人,主要居住在同江市、饶河县、依兰县、佳木斯市郊区敖其村等。 赫哲族生活的地方,是我国黑龙江省松花江下游与黑龙江、乌苏里江构成的“三江平原”和完达山一带。三江沃野,山水纵横,这里有驰名中外的特产——蝗鱼、蛙鱼、三花五罗、

赫哲族文化赫哲族古老的绘画艺术介绍 >赫哲族传统的绘画主要有服饰图案、桦皮器皿图案、风俗绘画等。服饰图案主要有兽形图案、旋涡纹、菱形纹、螺旋纹等,其中螺旋纹图案最多,一般用于装饰胸巾以及袍子的后身和前襟。在桦树皮制品上,也绘有类似装饰图案或花纹。这些图案造型别具一格,构图大方、色彩鲜艳,具有别致的民族特点。风俗绘画生动地展现了赫哲族人早年渔猎生活风貌,他们的衣食住行、宗教仪式、婚葬仪式、节庆状况、信仰习惯等在风俗绘画中得以完整再现,是我们研究赫哲族文化艺术的珍贵资料。街津口民族乡77岁的渔民画家尤永贵绘画的一百多幅大多数是风俗画。岩画是古老的画在岩石上的画。如黑龙江畔萨卡奇——阿梁村地方的岩石上保存着反映赫哲族早期的岩石画。其中一幅上面画有火光、蛇形、日头等,这是原始宗教艺术的杰作,是古代赫哲族祖先精神生活的真实记录。还有画狩猎场面的岩画,其中的人、奔马、动物被画得栩栩如生,十分动人。赫哲族造型艺术比较发达,主要是图案、剪纸、雕刻,具有悠久和历史,有本民族的特色,它们源于生活、实用性强,为广大民众所喜爱。图案艺术是赫哲族造型艺术中最为发达的,人们早年穿的衣服鞋帽,用的被褥,都绘有各种各样的图案,尤其中妇女、儿童衣服上的图案更为丰富多采。有的是用各种颜色的布块、钎皮或染色兽皮剪成各种等块,然后拼凑成对称的几何花纹、云彩纹、鱼鳞纹和波浪纹等;有的是用彩线在岂有此理上乡成各种云纹、花草、蝴蝶、小动物等。赫哲族喜欢用这些艺术作品做成被褥、坐垫、妇女和儿童服装,既结实又美观。赫哲族擅长剪纸

艺术。由于他们长期过着渔猎生活,熟悉各种鸟类、野生动物、花草树木,所以常常用自己灵巧的双手,把纸剪成如同展翅翱翔的飞鸟,狂奔驰骋的动物,栩栩如生的花草树木。

摘要:赫哲族传统乐器最具代表性的莫过于口弦和萨满仪式中所用的击节乐器萨满鼓。在当代社会,虽然这两样乐器都失去了传统社会的实际功能,可出于文化符号的考虑和艺术表演的需要,它们都在悄然发生着形制和功能上的变化,这无疑是一种良性改革,本文针对笔者所见,略作综述。 关键词:赫哲族传统乐器;口弦;萨满鼓 1 口弦乐器概述 口弦这件小型乐器,在我国古代文献中被称作“口琴”。我国各少数民族中口弦并不鲜见,也都有自己的称呼,如彝族叫“洪洪”,傈僳族叫“玛哥”,白族叫“毕协”,傣族叫“拜”,景颇族叫“掌共”,佤族叫“合朗”,拉祜族叫“阿沓”,羌族叫“阿珠”,锡伯族叫“玛肯”,独龙族叫“芒锅”,高山族称“嘴琴”。 口弦的品种较多,根据制作材料的不同,有竹制和金属制两种;根据簧片数目的不同,有单片弦和多片弦;因演奏方法的不同,又有用手指弹拨和用丝线抻动的口弦。口弦的演奏方法有用手指拨动和抻动两种,分别流行于不同的地区。演奏口弦时,左手拇指和食指夹住弦柄,多片弦则使其呈扇形,将簧舌部分置于两唇间,用右手拇指和食指来回拨动口弦尖端,引起簧舌振动,便发出明亮的叮咚之音。另外的一种抻动口弦,在每个簧片的尖端系有一条丝线,演奏时将线头套在右手指上,以指牵线使簧片振动发音。演奏者利用双唇向前突出呈筒状增加共鸣、扩大音量,并借以口型交换和控制呼气等方法,变化出不同的音色。 2 赫哲族口弦 赫哲人将口弦琴称作“空康吉”,由金属材质折成外壳,中间有细长的钢片,含在口里演奏。口弦琴琴盒形似小鱼,形如“丁”字,两端饰彩线,平时放置鱼形木雕琴盒中。琴身有中指那么长,现在都是用钢片弯曲成外壳,中间嵌上细长的钢簧制成,放在唇齿间吹奏,同时用手指拨弦。用它既能吹出欢快的曲调,又能吹出悲哀的调子,姑娘、小伙儿常常用口弦琴来传递心声。赫哲族口弦属于弹奏乐器,它的发声原理是:用口腔做共鸣,依靠口腔与舌的变化改变音色,同时用手指拨动琴弦。它的演奏方法是:用左手的大指、食指、中指握住口弦圆柄部位,用牙齿顶住琴身,用嘴唇包住琴身尾部,右手食指向后方拨动簧片。 第八届赫哲族乌日贡大会上,国家级非物质文化传承人吴明新老人将赫哲族口弦加以改良,经过30多次的试验、改装、制造,他自认为能够演奏旋律,这一效果的实现实际上是依靠口腔的空间变化得以实现的,但无论如何这都是一次勇敢的尝试和突破。改良后的琴体为铜质结构,甚至构成了系列成品样式,增加了双簧口弦琴、三簧口弦琴。 3 萨满鼓概述 温特,汉译“神鼓”。历史上,温特在赫哲人的生活中不仅作为祭器使用于萨满祭祀仪式中,也作为乐器在民间流传。温特,是赫哲族萨满祭祀仪式中的标志性乐器。 3.1 温特的传说 在赫哲人那里,鼓声的象征意义最为古老的解释是“雷”。萨满借助于雷的力量,驱魔逐妖、惩恶扬善。温特还是萨满的运输工具,它象征着船或马。凌纯声在松花江下游考察赫哲族时搜集的《一新萨满》故事中,就记载了一新萨满过河无桥遇阻,将手中神鼓抛入河中变为一艘小船而得以过河的故事。 3.2 温特形制 赫哲族温特为木框,以狍皮或鱼皮蒙制并用鼓槌击打的单面鼓。温特,是赫哲族萨满的象征。从田野考察的情况来看,赫哲族萨满的温特形制最为独特,无论是从造型上还是材料上,都很古朴、奇特,较多保留了渔猎经济时代的原始风格。 (1)圆弧――长方形萨满鼓。鼓身很大,口上下呈圆弧状,鼓身左右为直线形,鼓面中间有明显的接缝痕迹;其尺寸接近于近代民族学者较早的记述,纵径为52~77cm,横径为40~

东北赫哲族生计与文化的变迁研究[ 来源:渔业经济研究 庄杉,靳乐山 摘要:中国作为一个多民族、多文化的社会,存在着不同经济文化类型的民族。传统的赫哲族是一个以渔猎生计为主的民族,如今赫哲族的渔猎经济已经发生很大变化,传统的赫哲文化随着其生计的转型而逐渐消失。文章通过对四排村赫哲族的渔猎生计历史和现状的研究来分析其传统的渔猎文化与生计转型的关系。 关键词:渔猎文化;生计转型;萨满教;赫哲族 一、引言 赫哲族是我国人口最少的民族之一,现在约有5 000 多人,与鄂伦春族、鄂温克族和达斡尔族并称“四小民族”,主要居住在黑龙江省三江流域的同江、抚远和饶河县境内[1]。打渔和狩猎是赫哲族传统的生计方式,渔猎经济的基础在现代化的浪潮下发生了很大的变化,渔猎文化在赫哲族中也逐渐消失,二者之间的共变关系对了解赫哲这一古老渔猎民族的生计变迁历程有重要的意义。但学术界对于赫哲族生计与文化关系的研究并不多。本文着眼于四排村赫哲族的生计变迁进程,研究其生计与文化的共变关系。 二、社区背景 四排村位于黑龙江省饶河县东北17.5 公里的乌苏里江西岸,与俄罗斯隔江相望,是赫哲族长久以来的居住地。四排村位于四排赫哲族乡政府所在地,只有一个自然村,距县城约20 公里。该村地处寒温带,气候寒冷,冬季漫长而寒冷,积雪长达6 个月之久,无霜期110~140 天,年均降雨量600 毫米。全村幅员面积3 204 公顷,总耕地面积1 036 公顷,有数10 公里的乌苏里江水面作为天然渔场。2006 年全村有184 户,共562 人,其中赫哲户66 户,占35.9%;赫哲户人口总数为176 人,约占31.3%。饶河县整个地势西南高,东北低,平均海拔300 米。地处寒温带,属大陆性季风气候,年平均气温1.6 ℃。 早年,捕鱼和狩猎是赫哲族的主要生计方式。赫哲人在长期的生产实践中,积累了丰富的捕鱼和狩猎知识。其族人的饮食起居都与这种渔猎经济息息相关。

佳木斯历史 佳木斯地区虽历史悠久,但开发较晚。自建镇迄今刚满百年,从设市迄今仅52年。一百年间,佳木斯经历了封建王朝和军阀的黑暗统治,饱尝了沙俄的侵略和日本军国主义的奴役和压迫,在苦难和屈辱中生存和成长。1945年东北解放后,在中国共产党的领导下,建立了人民民主政权,结束了被压迫被奴役的历史,开始走上自由幸福的康庄大道。中华人民共和国成立40多年来,开始了有计划的大规模的经济建设,城市面貌日新月异。今日的佳木斯已由一个荒凉的渔村,变成祖国东北部边陲的新兴城市,成为黑龙江省三江平原的政治、经济、文化中心和交通枢纽。 知青广场 知青广场以雕塑、浮雕、喷泉、植被沿松花江畔呈“画”状铺开,东西长约260米,中心有一主题雕塑,两侧各有两座浮雕墙和一个知青足迹长廊。其主体雕塑是一页已经掀过的历史篇章,上面刻有1968的数字,是掀起全国上山下乡高潮的年号。下面刻有毛主席的著名题词:“广阔天地,大有作为”。历史篇章下方是一知青驾驭耕牛拓荒的雕塑,表现出广大知识青年战天斗地的壮志豪情。主题雕塑象征着知青们屯垦戍边,历经人生坎坷、重重磨难,形成刚毅顽强、百折不挠的高贵品质。喷泉以螺旋线构图,形似音符,象征知青们奏响的人生乐章,相互连结的螺旋线浓缩了知青与黑土地难以割舍的情怀。四座浮雕则分为“艰苦奋斗”、“勇于开拓”、“顾全大局”、“无私奉献”四大主题。而九个拱门则代表54万城市知青开垦建设北大荒的9个年头(1968-1976)。2008年落成。 佳木斯知青广场于2008年落成剪彩,知青广场东西长260米,面积为12,953平方米,知青广场以知青文化为主题,内设标志性雕塑,浮雕,廊架,广场景观,人行道路,景观灯,花草植物等。在江水的的辉映下,装饰一新的广场妩媚动人,美不胜收。蓝天下,巨型雕塑让人心生凝重,浮雕旁,一幅幅画面生动的再现40年前的情景,从1968--1976九个年代的游廊地上,是知青们的足迹,是我们走过的一段峥嵘岁月。 1995 1955年5月,毛泽东主席做出“农村是个广阔天地,在那里是可以大有作为的”指示。共青团中央为此在同年7月向全国广大青年发出“到农村去,到边疆去,到祖国最需要的地方去”的号召。 乌苏里江,满语为“乌苏里乌拉”,意为“水里的江”、“东方日出之江”。发源于中国的松阿察河和发源于俄罗斯的伊曼河在虎头镇汇合而成,虎头是乌苏里江的起点。 松花江,松树只结松塔,只长松籽,不开花。那么,松花江的名字又是怎么来的?听放山伐木的老年人说,早些时候,松树也开花,其一为源于白头山天池的松花江正源,另一为源于小兴安岭的嫩江 黑龙江,满语称“萨哈连乌拉”(意即黑水)。黑龙白龙传说的故事,北源石勒喀河源于蒙古肯特山东麓;南源额尔古纳河源于中国大兴安岭西坡。 佳木斯标志性建筑-建国十周年纪念塔 建国十周年纪念塔。建国十周年纪念塔是在1959年全国人民迎接建国十周年之际,佳木斯市为纪念在建国十年来取得的辉煌成就而建设。它是以现代化的建筑结构与古典艺术相结合的方式建造的,造型宏伟壮观,既有浓厚的政治意义,又有较高的艺术性,是沿江公园的主

中华各民族的习俗及服饰: 中华民族是多民族的统一体,五十六个民族都创造了辉煌的民族服饰文化。由于每个民族的生活环境、风俗习惯、宗教信仰、民族性格和审美情趣的差异,形成了各具特色的民族服饰文化。按民族名称拼音顺序排列:妇女穿窄长袖对襟衫,下着裙。未婚女子梳辨盘于头顶,已婚妇女束髻,缠高耸的包头。妇女喜戴各种银饰。 白族:白族主要聚居在云南大理,那里苍山洱海风景秀丽,民族文化较为发达。白族男女均上着衣、外套领褂,下着裤。服装颜色的搭配简单鲜明,对比协调。白族人民崇尚白色。男子的包头、女子的帽箍,男女上衣,甚至裤子都喜用白色或接近白色的浅绿、浅蓝等色。 保安族:保安族居住在甘肃省内大河家地区。保安族男子,穿白布衫,外套青布坎肩,下穿深色长裤,头戴白或黑色圆顶帽,在节日里穿长袍。女子穿色彩艳丽的衣裤,上衣为刚过双膝的有花边的大襟袄,外套坎肩,戴头盖,也戴礼帽。 布朗族:布朗族分布在云南西部和西南部。布朗族男子上穿青布圆领长袖对襟或大襟衣,下着宽脚裤。妇女上着紧身短衫,下着筒裙,也有着长裤的。名地妇女均喜欢戴银饰。 布依族:布依族居住在我国西南地区的盘江、红水河流域。布依族男子常穿短衣长裤,盛装时着长衫,戴瓜皮帽。妇女则上着短衣,下着百褶裙或长裤,戴银饰。 朝鲜族中国的朝鲜族是明末清初从朝鲜半岛移居东北形成的。其文化与朝鲜半岛有着深厚的渊源关系。朝鲜族男子的上衣为斜襟、宽袖,前襟有飘带,他们还喜欢穿“背褂”(坎肩)和灯笼裤,这种裤子很肥大,便于在炕上盘腿而坐。妇女多穿短衣长裙,上衣与男子相似,只是更加短小。朝鲜族儿童多穿七彩衣,色彩斑斓,好象彩虹在身。青年男子多戴鸭舌帽,中捞年人则戴毡帽,妇女普遍戴花色头巾朝鲜族男子常穿宽大的长方形胶鞋,妇女多穿鞋头尖而跷起的船形胶鞋达干尔族达干尔族主要聚居在嫩江两岸,在东北诸民族中,是社会发展水平较高、与外界经济文化接触和交流较多的民族之一。 达干尔族的服装式样以袍式为主,为便于骑马,袍前后两面开衩。男装以皮质为主,女装以棉布居多。达干尔族妇女的发式和装饰品各地不一,有的用白布或白毛布包头,有的戴头饰 傣族傣族多居住在我为云南的亚热带地区,擅长农耕和水稻种植。傣族人在生活习俗、宗教信仰等方面融合了中原和印度及中南半岛诸国文化。傣族男子多穿圆领大襟或对襟小衫,下着长裤,白布或蓝布包头。妇女穿长筒裙和短衫,梳各种发式。傣族人民崇拜孔雀和大象,常将孔雀和大象的图案编织在衣物上。 德昂族德昂族散居于云南省西南部,其服饰具有浓厚的民族特色。德昂族男子多穿蓝、黑色上衣和宽而短的裤子,裹黑、白头巾,巾的两端饰以彩色绒球;青年男子戴银项圈等饰物。妇女上着蓝、黑色上衣,下着筒裙,在腰部佩戴数个腰箍。 东乡族:东乡族居住于甘肃省临夏东北部。东乡族服饰与当地的汉族和回族相近,妇女一般穿藏青色和黑蓝色布衣,外加一件齐膝的布坎肩;男子穿短衣、肥裤和坎肩,也有穿长袍的。

领悟民俗(服饰、饮食、居住、建筑等风俗) 一、单选题 1.体形型服装是符合人体形状、结构的服装,这类服装的一般穿着形式分为上装与下装两部分,起源于( A ) A.寒带地区B.热带地区C.亚热带地区D.温带地区 2.样式型服装是以宽松、舒展的形式将衣料覆盖在人体上,起源于(B ) A.寒带地区B.热带地区C.亚热带地区D.温带地区 3.男子主要服饰有长袍、马褂和马甲的朝代是(D ) A.汉朝B.元朝C.明朝D.清朝 4.生活在乌苏里江流域,历史上曾穿鱼皮衣裤,以打鱼为生的是(C) A.朝鲜族B.蒙古族C.赫哲族D.满族 5.服饰文化较为发达的温带地区,一般年平均气温在(C) A.25度左右B.28度左右C.20度左右D.30度左右 6.所谓“人靠衣裳马靠鞍。”体现的是服装的(A ) A.审美功能B.标志功能C.实用功能D.象征功能 7.中国冠服制度(中国最早的服饰制度)初步建立于夏商时期,到周代已完整完善,被纳入礼治的时期是(B) A.秦汉B.春秋战国C.两汉D.隋唐 8.织绣工艺巨大进步,服饰材料日益精细,品种名目日见繁多,河南襄邑的花锦,山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣等风行全国的时期是(B) A.夏商B.春秋战国C.秦朝D.西汉 9.公元前307年,颁胡服令,推行“胡服骑射”的是(A ) A.赵武灵王B.楚庄王C.齐王D.秦王 10.汉代派使者出使西域,开辟了中国与西方各国的陆路交通,这条横贯欧亚被称为“丝绸之路”的陆路通道将中国制造的蚕丝、锦绣等多种中国文化传到世界,同时也把西方文明带到东方,促进了中国文化的发展。这位功名显赫的使者是( D ) A.班超B.霍去病C.卫青D.张骞 11.唐承隋制,天子用黄袍及衫,黄袍是帝王的御用服饰。这种规定一直延续到(D) A.宋朝B.元朝C.明朝D.清朝 12.贵妇人的礼服多以袒胸、低领、大袖为主,同时又有襦裙、半臂(短袖)肩披帛巾的朝代是( B ) A.汉朝B.唐朝C.隋朝D.明朝 13.受封建礼教影响,我国历史上有女子缠足陋习,也称“裹小脚”。这种封建社会畸形审美观始于( A ) A.宋朝B.元朝C.明朝D.清朝 14. “补服”是指在袍衫前有一块方形刺绣图案的官服,文官图为飞禽,武官图为猛兽,清朝“补服”沿用的是(D) A.宋朝B.隋朝C.唐朝D.明朝 15.四、五品以上官员项挂朝珠,用各种贵重珠宝、香木制成,这种装扮属于(C ) A.宋朝B.唐朝C.清朝D.明朝 16.根据出土的人形文物,服饰装饰虽繁简不同,但上衣下裳已分明,奠定了中国服装的基本形制的朝代是( B ) A.商朝B.周朝C.秦朝D.汉朝 17.旗袍款式宽大,腰身为筒式,后来才逐渐变得窄小合身。它原本是(C ) A.蒙古族服饰B.朝鲜族服饰C.满族服饰D.鄂伦春族服饰 18.出现中山装的时间是上世纪(A )

1、服装造型结构分类:织造型缝合型剪裁型 满族,旗袍:满族男女均身着长袍,亦称“旗袍”,满语称为“衣介”,是旗人特有的袍子,其式样为圆领、大襟(左衽)、窄袖,束腰,有的带箭袖、有扣襻,下摆四面开叉,便于鞍马骑射。 满族妇女旗袍:旗袍在衣襟、袖口处镶花条或彩牙,以多镶为美,清朝“十八镶”,即镶上18道花边。除长旗袍外还有短旗袍,下面套绣花长裙,裙有六幅罗裙、八幅罗裙、十二幅罗裙之分,上衣较长,裙子露出较短。 旗鞋:按其跟底形状分为“马蹄底鞋”、“花盆底鞋”。老年妇女多穿平地旗鞋,其样式为:以木或硬布为底,绸缎或布为鞋帮,样式特别,鞋底短、鞋面长,鞋面前端伸出底外,忌穿无花纹的鞋。 朝鲜族:朝鲜族有“白衣民族”之称,淡雅素静的白色和浅色显示了清洁、朴素的民族情操。 短上衣:称之为“则羔利”的斜襟灯笼袖短衣,衣长仅到胸部,无扣,以长绸带打结,既起到了纽扣的作用,又是美观漂亮的装饰品。上衣色彩多为白色或浅谈的颜色,领部镶白色领条,飘带色彩多鲜艳,领口与紧袖口有加色边的。 下裙:少女穿短裙,婚后穿长裙,少妇爱穿长裙、缠裙、筒裙,裙子色彩一般比上衣深或与飘带一色。 蒙古袍:蒙古族男女老少一年四季均穿大襟长袍,俗称蒙古袍。春秋穿夹袍,夏季穿单袍,冬季穿皮袍或棉袍。 男子:1、喀喇沁、巴林、科尔沁等东部区,袍长肥大且开叉。2、陈巴尔虎、布里亚特蒙古族男子多戴披肩帽,服饰特点鲜明。3、鄂尔多斯、阿拉善成年男子袍外套坎肩。4、男子袍服色彩多为蓝色、棕色,夏天淡蓝色、乳白色。蒙古人偏爱白色,认为白色是圣洁、吉祥、幸福的象征,在盛典节庆时多穿白色长袍。蒙古族袍服艳丽华贵,面料多为织金锦(元代称“纳矢石”)制成 女子:穿长袍,袍服下摆宽大,便于骑乘,高立领、大襟右衽,也有对襟式; 2、科尔沁、巴林等东部地区女袍较紧身,显示身材苗条健美。 3、布里亚特蒙古女袍束腰,起肩有褶皱,高于肩部。布利亚特妇女长袍在腰、肩、肋等部位有分割工艺。布里亚特外套半臂式长袍。 4、鄂尔多斯、准格尔、察哈尔在长袍外套绣花长坎肩。 腰带:一般用棉布或绸缎制成,长3~4米,选与袍服协调色彩。功能:既能防风抗寒,又便于骑射劳作,是服饰的重要点缀。腰带右边挂蒙古刀、骨筷、象牙筷;左边挂烟具、如烟荷包、火镰。 靴子:分布质和革制、毡制,靴帮、靴靿均绣有图案且做工精美。草原牧民穿脚尖尖、靴靿很瘦的“马靴”。高靴便于骑马和趟草、护脚踝,防寒防蛇。靴尖上翘,便于勾踏马镫,行走于沙地,减少阻力。 蒙古族女靴非常讲究,尤其是绣花高筒靴,黑色的靴面绣红绿对比的花草纹,靴靿又分成绿、浅蓝、海蓝三段,每段花纹不同,既有绣花,又有补花,层次分明。 头饰:华丽奇特的“姑姑帽”,其形状“呈长筒形,高约33厘米,用桦树皮围成,外面包着花绸子,缀着各种珠子”鄂尔多斯妇女头饰雍容华贵。头饰由“连垂”和“发套”两部分组成。布里亚特头饰由银头圈和银辫钳组成,牛角状大弧形的辫钳用璀璨的珠宝银器装饰,有强烈的形式感,华丽高贵。察哈尔和锡林郭勒盟妇女头饰典雅精致,由玛瑙绿松石编成的发箍缀有珍珠流苏,头两侧垂挂玛瑙、银饰组成的长穗。 赫哲族: 渔猎生活给赫哲族服装的主要原料:是鱼、兽皮。赫哲族的鱼皮服饰文化是世所罕见的,熟制鱼皮,制作鱼皮线的技术已经发展得非常成熟,特性:防水、抗湿、轻便、耐磨 3、西北地区少数民族服装 回族: 小白帽:戴小白帽,称为“经帽”、“号帽”、“回帽”、“顶帽”,其帽无檐,多为白、黑、棕色。戴号帽的原因:(1)伊斯兰教规规定,礼拜磕头时前额和鼻尖必须着地,戴无檐帽较方便;(2)《古兰经》教义规定“不露顶”。3、宗职人员和老人头缠黄色或白色的“达斯达尔”(头巾) 盖头:回族称盖头为“古古”,采用丝绸、纱、绒等面料做成。帽型呈桶状,用时,从头上套下,能遮盖脖颈、头发和首饰;颌下扣扣;前面稍短,遮住前额,后面略长,垂于后被。盖头因年龄不同颜色不同,分为绿色(未婚)、黑色(已生育)、白色(老年)。戴包头巾:受阿拉伯民族服饰影响和伊斯兰教规规定,视妇女头发为“羞体”之一。土族: 女子服饰:花袖衫”,土族语称“秀苏”,小领斜襟,双袖由红、橙、黄、蓝、白、绿、黑七色或红黄、绿、紫、蓝五色彩布或彩缎镶接而成的,鲜艳夺目,美观大方,称之为“七彩袖”或“五彩袖”,每种色彩都有象征意义。