国内外轨道列车碰撞的研究方法与进展

摘要:随着现代化科学技术的飞速发展和旅客交通运输方面市场竞争的日趋激烈, 铁路列车高速化已成为必然趋势,同时人们对列车安全性的要求越来越高。但高速列车在运行过程中,一旦发生撞车事故,如何保证旅客的人身安全及财产免遭重大损失,成为设计者必须解决的重要课题。因此,世界各国均对列车碰撞安全性作出了强制性要求,促使人们采用各种手段提高列车的碰撞安全性。同时,只有了解了国内外列车碰撞研究的现状、研究方法和进展,才能做出更好的改进。

关键词:轨道交通高速碰撞安全性研究方法

Domestic and International Research Methods and Progress of

Rail Train Collision

Abstract:With the rapid development of modern technology and more intense competition of the passenger transportation market, high-speed train has become an inevitable trend, while the demand for security of people is increasing. However, during the running, how to ensure the safety of passengers and property from major damage once in a crash has become an important issue. Therefore, countries around the world have all made a mandatory requirement for crash safety of the train, prompting people to use various means to improve the safety of the train collision. Meanwhile, only by studying the research methods and progress of train collision at home and abroad can we make better improvements.

Key words:Track traffic High speed Collision Security Research method

O 引言

铁路运输承担着主要的客、货运输任务,运行安全性是其最重要的要求,而碰撞事故会引起车辆结构的严重破坏和大量的人员伤亡。因此,在国外,对列车碰撞问题正越来越受到人们的关注,各国学者从多方面对车辆碰撞问题进行研究,而我国对铁路车辆碰撞问题的研究刚刚开始。

铁路运输与高速公路、航空相比有它独特的碰撞问题。由于重量大导致产生很大的碰撞能量需要被吸收,如果在碰撞中发生窜车,被吸收掉的能量就大大减少,导致车辆结构的更大破坏和人员的更大伤亡。此外,在碰撞过程中持久的横向稳定性也对车辆纵向压缩性和可控的运动稳定性有很大的关系。计算机辅助工程工具能够对铁路车辆碰撞性进行精确的模拟,可以使相对昂贵的碰撞试验成本降至最小,而且这种计算机数值模拟还可以增加碰撞试验的有效性,所以,在列车初始设计时,就利用有限元仿真来估计零件的碰撞行为,这已成为一个行之有效的方法并得到不断完善。其中比较常用的一种是利用金属材料受力时产生的塑性变形能(塑性功)来吸收列车的冲击动能。

车辆在受到撞击时,主要是端部底架结构的大变形来缓和冲击和吸收冲击动能,因此端部底架结构上的薄壁梁结构的吸能特性和变形模式,将决定着车体在撞击时的响应。对于吸能部件的研究,在国内外同类研究

报道中很多,他们通过各种典型结构件的计算和试验研究,积累了大量的碰撞计算模式和相应的计算参数。通过对照计算结果和实验数据,总结出性能良好的碰撞能量吸收装置, 应具备以下基本要求:(1)能使动能的耗散以一有序、有控制的方式进行;(2)能量吸收装置应有足够大的变形行程;(3)能量吸收装置性能可靠。

1 列车碰撞的种类

列车碰撞事故包括列车与列车的碰撞,列车与轨道上障碍物的碰撞。列车与列车的碰撞包括同一轨道上同类型或不同类型的列车之间的头部正面、追尾碰撞,不同轨道上(通常指道岔处)同类型或不同类型的列车之间的侧面碰撞;列车与轨道上障碍物的碰撞包括列车与轨道上的石块、汽车、养路设备等的碰撞。

在所有碰撞事故中最严重的是列车与列车碰撞。由于包含了大的车组质量,在碰撞瞬间列车所携带的巨大动能将在极短的时间内(约几百毫秒)以其它形式的能量耗散,这种碰撞会产生很大的冲击力和减速度,即使在中等的冲击速度下,也常常会造成列车巨大的结构破坏,并导致司乘人员的伤亡。

2 国外列车碰撞研究的现状

自80年代中期至今,国外发达国家对列车耐碰撞技术已进行了大量的研究,内容包括铁路碰撞事故的调查分析,列车撞击行为的理论分析,列车耐碰撞结构的设计和能量吸收评价准则,计算机仿真以及整车碰撞试验等。

就计算机仿真这一方面来讲,各国广泛使用动态显示非线性有限元模拟技术。与传统方法实车碰撞相比,其优点在于在设计阶段通过模拟计算可尽早发现问题,缩短开发周期。其次,由于列车碰撞实验重复性不好, 很难得到列车内部某些关键部位的变形情况。采用模拟计算的方法,不仅重复性好、存储量大, 而且还可以将列车沿任意截面剖开观察其内部部件的变形过程。此外,提出改进方案后, 能快捷的修改模型,再经过计算对比模型中有关部件修改前后的变形情况,直至取得满意的结果。

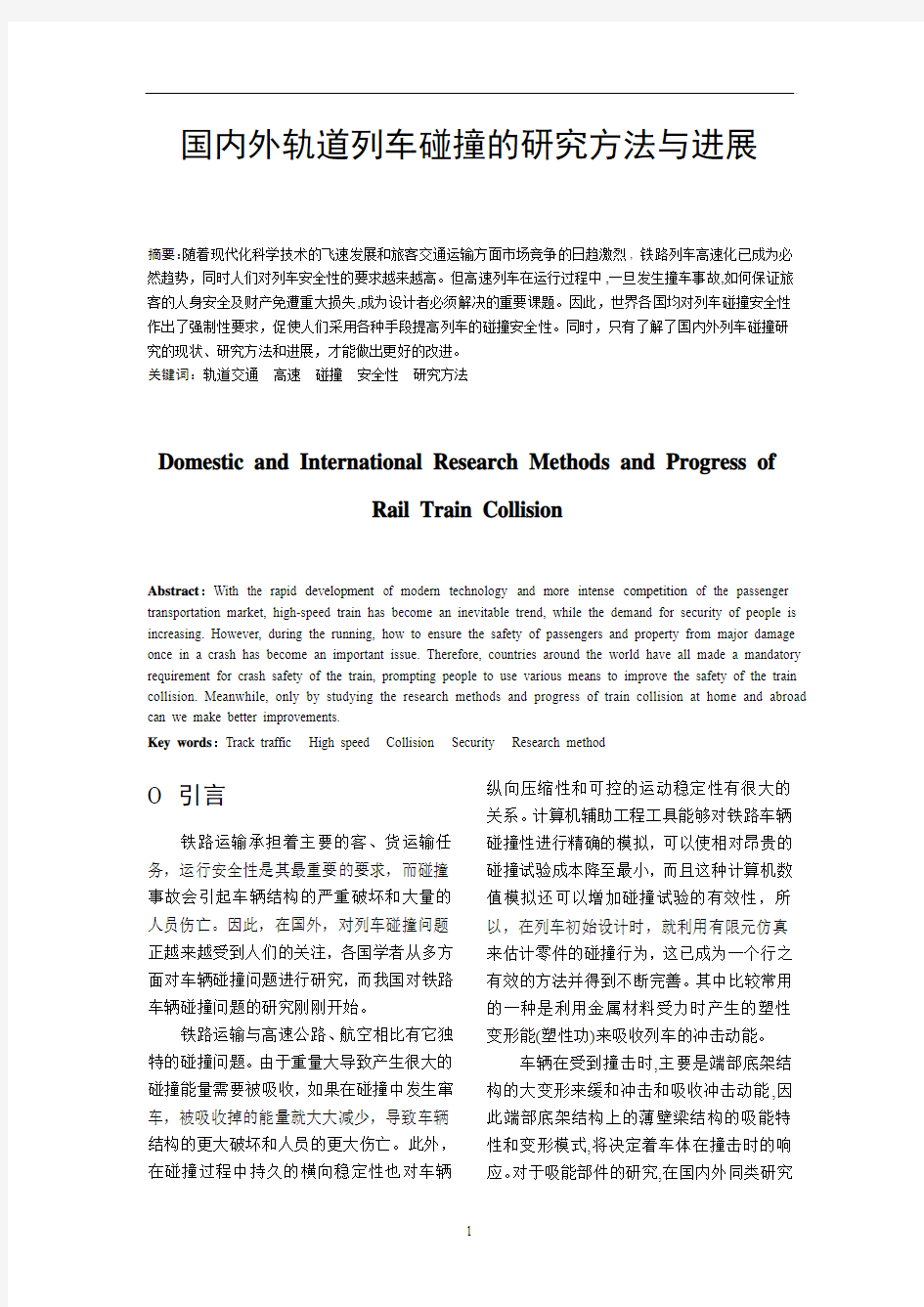

英国是较早进行耐冲击车体研究的国家,20世纪90年代,在英国铁路管理委员会内成立了专门从事列车碰撞问题的研究机构。对铁道车辆结构耐碰撞性和吸能元件,如GRP圆管进行较深入的理论分析、计算机仿真和试验研究。设计出如图1所示带司机室的防碰撞车辆的前端结构。当发生碰撞时,在乘客区域发生变形前,通过压缩车钩缓冲器以及GRP能量吸收管和前端底架的有序塑性变形吸收掉1MJ能量。

图1 英国铁路防撞车司机室结构简图

1.侧门上框;

2.上缓冲梁;

3.角柱;

4.侧墙板承梁;

5.端墙板承梁;

6.端门柱;

7.防爬缓冲器;

8.缓冲梁;

9.车钩;10.能量吸收牵引装置;11.斜撑;12.GRP能量吸收元件;13.下侧梁;14.铝质蜂窝板;15.下侧梁剪切连接铰;16.下侧梁导板;17.横梁;18.牵引缓冲盒;19.后门柱;20.前门柱;21.车顶弯梁。

法国国营铁路从1998年开始进行列车耐碰撞性能研究。利用大型有限元软件对两起发生在平交道口的列车碰撞事故进行了仿真再现分析,一起事故是内燃动车与1辆油罐车相撞,另一起是1列新型的耐撞击的电动车与1辆载重30t的大卡车相撞。仿真结

果表明,欧洲标准EN12663中的第二部分关于铁道车辆被动安全性评价中的15t重的方型障碍物不能很好地代表与铁道车辆相碰撞的路面车辆。为此,法国在设计TGV双层高速列车的动力车和尾部拖车时,对其结构的耐撞击性能进行了大量的理论研究和试验验证。

除英国和法国外,德国、葡萄牙、美国、日本川崎重工以及我国的工厂和院校也相继开展了大量的列车耐撞击性研究。欧洲铁路在耐碰撞车辆的前端结构中,不但将车钩缓冲器、防爬器和能量吸收管集成一体,还使车前端底架参与吸收碰撞能量,并在侧墙和端墙中设置铝制蜂窝板,使之也能吸收碰撞能量。另外,通过在斜撑和下侧梁开切口来控制底架塑性变形的初始屈服应力和折曲方向。庞巴迪运输部德国车辆制造有限公司(DWA)设计制造的防碰撞轻轨车辆中,一方面采用了类似汽车的空气囊系统,另一方面在司机控制台上规定了软垫范围。这种车对于碰撞一个80t的EBO(铁路技术管理规则规定)车辆来说,速度低于20km/h时,以及对于碰撞一个同类车辆来说,速度低于29km/h时,可以可靠地保护好客室内的乘客。为了满足北美对乘客和司机碰撞被动安全保护的要求,在美国轻轨车辆市场占有较大份额的德国西门子公司为提高城市轻轨车辆的结构耐撞性,对车体与刚性墙的撞击进行了数值模拟。日本川崎重工交付纽约地铁使用的R142A型客车,为满足美国提出的车体结构能吸收撞击能量的要求,专门在美国科罗拉多州的普韦布洛市进行了单台整车的冲撞试验。

3 国内列车碰撞研究的现状

国内机车车辆防碰撞技术研究起步较晚,上世纪90年代中后期才开始对列车碰撞进行了些理论方面的研究。近年来,一些高校才开始做了一些关于计算机模拟方面的工作。大连铁道学院结合非线性有限元软件的算法提出了高速车辆大变形碰撞仿真基本原理;同济大学机车车辆系结合国外防撞车的设计提出了轨道车辆碰撞能量吸收装置原理;中南大学高速列车研究中心先后对薄壁结构的车辆吸能部件进行了碰撞模拟,按照车体结构均按前、中、后3种纵向刚度设置,前后两部分为可以产生塑性形的弱刚度吸能结构,中间部分为仅产生弹性变形的强刚度弹变结构,计出具有合适吸能结的耐冲击车体(出口伊朗客车),并利用LS—DYNA进行了模拟仿真;同济大学机械工程学院利用ADAMS对国外某一列车防碰撞装置进行了动力学计算,探讨了防碰撞列车的设计原理和能量吸收装置的特性;铁道科学研究院铁道科学技术研究发展中心利用ABAQUS对薄壁圆管的轴向撞击、高速列车铝合金材料的耐撞性进行了模拟;西南交通大学机车辆研究所通过在机车端部安装吸能装置,并利用LS—DYNA进行碰撞仿真,对高速动力车的防碰撞性能进行了改进,证明了吸能装置减小了车体主体结构的破坏和车辆的减速度。

就整体而言,国内的碰撞研究还刚剐开始,已有的工作多数是结合出口车或非实际运用高速车进行的,针对国内正在运行使用的列车特点,进行列车碰撞性能的研究,还有待进一步加强。

4 国内外列车碰撞研究的方法与进展

5.1撞击理论的模型

含动能约束的多体系统的动态分析是已经完善的力学分支。为了建立数学模型,物体都被假设成为刚性,且铰接处认为不含间隙。

撞击问题吸引着从天体物理学到机器人学等不同学科领域学者的注意力。他们的

共同目标是发展能够预测撞击物行为的理论。本文主要集中于与刚体有关的撞击模型。

撞击理论的演化主要含有四个方面:经典力学、弹性应力波传播、接触力学和塑性变形。不同的撞击理论适用于不同撞击特性(速度和材料性质)、假设和相关结论。(1)经典力学

包含应用基本力学定理来预测撞击后的速度。脉冲-动量定理构成这种方法的核心。Goldsmith在著作中用了一章的篇幅介绍了这种方法在几个问题中的应用。Brach 在模拟几个具有实用价值的问题时一律采用了此法。这种方法具有简便和易于实现的特点。实际问题中的能量损失是通过恢复系数实现的。然而,此法不能预报物体之间的接触力和物体的应力。

(2)弹性应力波传播

撞击通过以撞击点为起点,应力波在撞击物之间的传播描述。总能量中的一部分转化为振动,这样,经典理论就无法验证这种理论。Goldsmith把这种方法应用于如下问题中:两杆的纵向碰撞、质点和杆碰撞、粘弹性对碰撞的影响等。Zukas等也广泛地应用了这一方法。波传播法用来研究细长杆的纵向碰撞问题。近年文献使用符合运算软件给出两类典型问题:质点杆撞击和杆撞击地面问题的符合表达式解。研究了平面波在含空洞材料中的传播与考虑径向剪力和惯性力时波在圆柱形杆中传播具有模拟关系。(3)接触力学

两个物体撞击产生的接触应力是碰撞研究中的另一个研究热点。常规接触力学主要与静态接触有关,尽管此法在涉及撞击时已经延伸至近似解。对于球形接触面,Hertz 理论常被用于撞击关系的获得,从而计算撞击时间和最大变形。此方法还被用于含塑性变形的情况。通常假设材料有一个屈服点。当Hertz理论不适用时,也可使用屈服区模型。撞击力变形关系常通过增加一个阻尼项来反映接触区域的能量耗散,从而允许把接触区作为一个弹簧-阻尼系统的模型。(4)塑性变形

当塑性应变超过容许变形时,弹性波模型不再适用于分析撞击问题。这类问题属于高速撞击问题,如发生爆炸和侵彻时。Goldsmith提供了2种方法:水动力学理论和塑性波传播理论。水动力学理论中,假设物体密度发生变化,材料的状态方程于密度、温度的变化相关,同时利用了能量、动量和质量守恒定理。而塑性波传播理论中,塑性区的材料认为是不可压缩的。同样,与应变、应力、应变率有关的状态方程假设与温度无关。Maugin和Lubliner假设了脆性材料,荷载的加载是一个长时间的过程。Zukas提供了分别使用应变相关和应变独立理论的塑性波传播理论。

5.2国内外列车碰撞研究进展

研究车辆大变形碰撞的方法有理论研究、实物实验和数值仿真3种。虽然理论研究和实物实验不可缺少,但是车辆大变形碰撞研究的本身性质,决定了数值仿真应成为其主要的研究方法。随着计算机的发展和显式仿真软件(如PAM2CRASH)的成熟,成功的工业案例表明,仿真方法完全能胜任车辆大变形碰撞的大部分研究。国内外近些年对列车碰撞研究的进展与成果如下:

(1)对复合材料结构耐撞性能的数值模拟研究

复合材料结构的耐撞性是国防科技中的关键力学问题,直接关系到军用直升机的生存力和作战能力。由于复合材料一般是脆性材料,如碳纤维增强复合材料的失效应变仅是铝合金的5%左右,而能量吸收能力仅是铝合金的2%左右,所以复合材料结构主要是通过结构件的损伤破坏来耗散能量的,与金属材料结构主要通过元件的屈曲失稳和材料的塑性变形来吸收能量是完全不同

的。

欧美等国对复合材料结构耐撞性能的研究已经有近30年的历史,并已开发出几种商用和专用软件(如MSC/DYTRAN、KRASH等)对结构的耐撞性进行数值模拟和分析。德国宇航院采用了KRASH软件对轻型飞机复合材料结构的缓冲吸能特性进行了分析。美国NASA和波音公司采用了KRASH、MSC/DYTRAN等软件来模拟直升机复合材料结构的缓冲吸能特性。复合材料结构的压溃过程实际上是由一系列的材料损伤破坏过程组成的,边界及边界条件也一直在变化,问题十分复杂,故目前还没有一个公认的理论模型和分析方法能有效地描述复合材料结构失效破坏的全过程。从已有的文献资料来看,现有的商用软件还不能有效地对复合材料结构的耐撞性进行模拟。即使对简单的复合材料结构元件,有时数值分析结果与试验结果相比相差也能达30%以上。对较复杂的复合材料结构件的数值分析结果与试验结果相比相差更大,有时能达100%以上。

(2)对帽型、点焊薄壁柱壳轴向挤压性能的分析研究

自从1964年英国的Macaulay与Redwood等人研究了列车车厢模型的碰撞之后,各国科研人员竞相展开能量吸收装置的研究,出现了许多吸能结构,如W(或V)形元件、圆管、方管、蜂窝结构、变径管、翻转管等。随着耐冲击性结构研究的深入,研究人员一致认为薄壁结构具有良好的耐冲击性能。1974年,Ohkubo,Wierzbicki,Hayduk等人提出薄壁结构轴向挤压的简化模型,并比较了方管平均挤压载荷的理论计算值与实验结果;Ohkubo等人又使用动态分析方法考察了单帽型结构的静态挤压强度。1988年,Mamalis等人研究了单帽型和双帽型薄壁塑性结构的静态碰撞。1999年,英国的M.D.White和N.Jones等人将目光转向帽型点焊薄壁结构,他们对帽型、点焊薄壁柱壳的轴向挤压进行了静、动态试验和理论研究,认为该结构因其结构的非连续性而具有良好的吸能效果。随后汽车和铁道车辆生产部门开始使用这种结构作为吸能结构。同时英国利物浦大学工程系撞击试验中心的M.D.White和N.Jones两人在重锤冲击实验设备上进行了一系列的帽型、点焊薄壁柱壳的撞击试验。

(3)对高速客车轻量化车体耐碰撞结构的研究

随着列车速度的提高,列车的运行事故越来越受到人们的关注。因为它在严重危及旅客生命安全的同时,还会给铁路运输带来巨大的经济损失和声誉影响。研究铁路事故的历史可以发现,即使采用了先进的信号、调度等主动防护技术,列车的碰撞事故还是不可避免。因此,越来越多的高速客车采用了被动安全防护技术来保护旅客的生命安全,降低事故的损失。国内外许多学者已经对轻量化车体车辆耐碰撞设计和能量吸收装置进行了仿真计算和试验研究,与此同时也出现了一些研究高速碰撞问题的仿真计算商业软件。对碰撞能量吸收元件和结构的优化设计,是目前研究被动防护技术的一个热点。Yamazaki K和Han J研究了圆管和方管的能量吸收性能与管子的厚度、长度、排列等参数之间的关系;Markiewice E还对一些简化的碰撞模型进行了研究。同时还有对轻量化的铝合金车体耐撞性分析的研究,如文献[13]等都在这方面展开了详细的研究工作。

(4)对耐冲击吸能车体的研究

高速运行的列车一旦发生碰撞事故,将造成生命、财产的重大损失。尽管世界各国轨道运输行业都在努力杜绝列车碰撞事故的发生,但列车碰撞事故仍不断出现。采用被动安全保护可以有效减少乘客的生命财产损失。被动保护的主要方法是采用耐冲击吸能车体,即当发生撞击事故时仅在车体的

次要部位发生塑性大变形,吸收冲击动能;在车辆的主要部位仅发生弹性小变形,以保护旅客的安全。英国在Derby研究中心(现属AEA公司)对单节车辆进行了大量的撞击模拟试验研究,制定出新规范:新造客车必须设计成耐冲击吸能车体,且抽样进行实车试验考核;法国根据曾经发生的一起事故,通过对单节车辆进行在线实车撞击试验及列车撞击理论分析,在高速列车设计时,按整列车结构变形吸20MJ的能量考虑,其中动车吸收8MJ能量,紧靠动车的第一节拖车吸收5MJ能量,其余拖车吸收7MJ能量;国内的中南大学高速列车研究中心也已根据国内需求设计出耐冲击吸能车体,并投入实际运用。

5 结论

总之,为了满足列车安全性法规要求,人们采用各种手段提高列车的碰撞安全性,他们通过各种典型结构件的计算和试验研究,积累了大量的碰撞计算模式和相应的计算参数,为研究列车碰撞提供了大量的理论依据和实验方法,使计算机仿真模拟所得结果与实际结果尽可能接近,使设计出的吸能构件尽可能满足设计要求,从而即使列车发生碰撞后也能最大程度地减少旅客的人身伤亡和财产损失。

参考文献:

[1]. Johnson W. Impact strength of materials. London : Edward Arnold Limited ,1972 :146-147

[2]. XIE Yue-qing, LEI https://www.doczj.com/doc/3a11789222.html,ing Dynam ic Explicit-FEM Method to Study the Crashworthiness of Automobile Girder. Mechanical Science and Technology,2003,(4)

[3]. 张振淼,逄增祯. 轨道车辆碰撞能量吸收装置原理及结构设计.国外铁道车辆,2001,38(4)

[4]. Frank Muller. 轻轨车辆的制造.国外铁道车辆,2000,37(5)

[5]. 田口真. 铁道车辆抗冲撞结构的开发. 国外铁道车辆,2003,40

[6]. Francois Lacote ,Louis Cleon. Double-deckers launch third generation of TGV. Railway Gazette International September. 1991 ;147(9) :593-598

[7]. Jeong-seo Koo , Tae-Soo Kwon , Hyun-Jik Cho. 韩国高速铁路防撞设计与评估[J] . 中国铁道科学, 2004 , 25 (1) : 1-7

[8]. Th Kermanidis , G Labeas ,C Apostolopous ,Louis Michielsen. Numerical simulation of composite structures under impact [Z] . Structures Under Shock and Impact ,1998. 591-600.

[9]. M D White , N Jones. Experimental Study into the Energy Absorbing Characteristics of Top-hat and Double-hat Sections Subjected to Dynamic Axial Crushing [J] . Pro Instn Mech Engrs , 1999 , 213 , Part

D : 259-278.

[10]. Lu G. Collision behavior of crashworthy vehicles in rakes[J] . Journal of Rail and Rapid Transit ,

1999 ,213 :143-160.

[11]. Sholes A ,Lewis J H. Development of crashworthiness for railway vehicle structures[J] . Journal of Rail and Rapid Transit ,1993 ,207 :1-16.

[12]. Han J , Yamazaki K. Maximization of the impact energy absorption of cylindrical and square tubes[A] . Proceeding of the First China-Japan-Korea Joint Symposium on Optimization of Structure and MechanicalSystems[C] . Xian : [s.n.] ,1999. 374-381.

[13]. Markiewice E ,Marchand M,Ducrocp P. Evaluation of different simplified crash model :Application to the under frame of a railway driver’s cab[J] . Int J of Vehicle Design ,2001 ,26 (26) :187-202.

上海轨道交通 【1号线】市域快速地铁 差不多情形 长度:37公里 识不标志色:大红色 站数:28 上海轨道交通1号线AC-06型电动客车 ? 制造商:阿尔斯通联合体 ? 时速:80km/h ? 编组:8节编组A型列车(ABCBCBCA) ? 车厢:铝合金贯穿式厢体,宽3米,高3.8米,整列车长186米。整列车最大载客量3280人。 ? 制造年代:2006年-2007年 ? 传动方式:VVVF交流电机传动 ? 总数:16列(编号140-155) ? 国产化率:大于70% ? 备注:阿尔斯通联合体由上海阿尔斯通轨道交通设备公司和中国南车集团南京浦镇车辆厂组成,其中上海阿尔斯通轨道交通设备公司为法国阿尔斯通公司和上海电气集团共同组建的合资公司。1号线上运营的16列AC-06型地铁列车由南京浦镇车辆厂和上海电气各生产其中的8列。 历史回放 1990年1月19日,经国务院同意正式开工建设。 1993年1月10日,南段锦江乐园站至徐家汇站上行线建成。 1993年5月28日,南段线路(徐家汇站-锦江乐园站)开始观光试运行。 1994年12月12日,上海地铁一号线全线(上海火车站-锦江乐园站,漕宝路站以南为地面线路,其余为地下线路)试营运。 1995年4月10日,一号线全线(上海火车站-锦江乐园站)试运营,总长16.1公里。 1995年7月,全线正式运营。 1996年12月28日,一号线南延伸段(虹梅路至莘庄)试通车。 1997年7月1日,一号线南延伸段(锦江乐园站-莘庄站,为地面路线)贯穿运营,总长21.35 公里; 2004年12月28日,北延伸段(为高架路线,长12.43公里)试运营。 2007年12月29日,北北延伸(共3站)到富锦路站,长4.3公里。至今1号线总长度达到36.89公里。

名词解释 1.什么事轨道交通? 采用轨道进行承重和导向的车辆运输系统,设置全封闭或部分封闭的专用轨道线路,具有车辆、线路、信号、车站、供电、控制中心和服务等设施,车辆以列车或单车形式,运送相当规模客流量的城市公共交通方式。 2.客流:在单位时间内,轨道交通线路上乘客流动人数和流动方向的总和。 3.断面客流:通过轨道交通线路各区间的客流。 4.车站客流:在轨道交通车站上下车和换乘的客流。 5.基本客流:既有客流加上按正常增长率增加的客流。 6.转移客流:原来经由常规公交和自行车出行转移到经由轨道交通出行的这部分客流。 7.诱增客流:促进沿线土地开发、住宅区形成规模、商业活动繁荣所诱发的新增客流。 8.断面客流量:在单位时间(通常是一小时或全日)内,通过轨道交通线路某一地点的客 流量称为断面客流量。分上行断面客流量和下行断面客流量。 9.客流计划是指计划期间城市轨道交通系统线路客流的规划,它也是其他计划的基础和编 制依据。 10.全日行车计划指城市轨道交通系统全日分阶段开行的列车对数计划。 11.列车运行图是列车运行的时间与空间关系的图解,它规定了各次列车占用区间的次序, 列车在区间的运行时分,在车站的到达、出发或通过时刻,在车站的停站时间和在折返站的折返时间,以及列车交路和列车出入车辆段时刻等。它能直观的显示出列车在各区间运行及在各车站停车或通过的状态。列车运行图是列车运行组织的基础。 12.城市轨道交通车站是供使用轨道交通的乘客上下、候车和换乘的场所,同时也是办理运 营业务和设置设施设备的地方。 13.客流组织是通过合理布置客流相关设备、设施以及对客流采取有效地分流或引导措施来 组织客流运送的过程。 14.轨道交通线路的通过能力是指在采用一定的车辆类型和一定的行车组织方法条件下,轨 道交通线路的各项固定设备在单位时间内(通常是高峰小时)所能通过的最大列车数。 15.车辆定员数,指城市轨道交通列车的额定载客量,由车辆的座位人数和站位人数组成, 为车厢座位数和空余面积上站立的乘客数之和。 16.站位面积,指车厢空余面积,为车厢面积减去座位面积。 17.列车运行控制系统是根据列车在铁路线路上运行的客观条件和实际情况,对列车运行速 度及制动方式等状态进行监督、控制和调整的技术装备。 18.运输总成本是指运输企业为提供某种运输劳务所耗费的成本总额。 19.运营成本(元)指城市轨道交通系统在日常运营生产过程中实际发生的与运营生产直接 有关的所有费用支出。 简答题 1.城市轨道交通与城市道路交通区别 容量大;准时、快速;安全、正点;利于环境保护;节省土地资源 但是城市轨道交通也存在一定的局限性,如建设费用高,建设周期长,技术含量高,建设难度大;一旦遇有自然灾害尤其是火灾,乘客疏散困难,容易造成人员伤亡。 城市轨道交通系统建成后就难以迁移和变动,不像地面公共交通可以机动地调整路线和设置站点,以满足乘客流量和流向变化的需要,其运输组织工作远比地面公共交通复杂。 2. 城市轨道交通与铁路区别 运营范围(城市轨道交通运行范围是城市市区及郊区,往往只有几十千米,不像铁路那样纵横数千千米,而且连接城乡。)

目录 摘要 (5) 第1章绪论 (6) 1.1选题的背景和意义 (6) 1.2本文的主要内容 (6) 第2章DCS数据传输系统 (7) 2.1数据传输系统的组成 (7) 2.1.1有线网络 (7) 2.1.2无线网络 (7) 2.1.3网管系统 (7) 第3章数据传输系统的功能 (9) 3.1DCS有线网络功能 (9) 3.2DCS无线网络功能 (9) 3.3安全性 (10) 第4章数据传输系统原理 (12) 4.1 DCS有线系统原理 (12) 4.2DCS无线网络系统原理 (13) 4.3DCS无线系统冗余结构 (15) 第5章列车无线系统的应用 (20) 5.1列车自动控制系统(ATC) (20) 5.1.1列车自动驾驶系统(ATO) (20) 5.1.2列车自动防护系统(ATP) (20) 5.1.3列车自动监督系统(ATS) (21) 结论 (22) 致谢 (23) 参考文献 (24) 摘要 随着科学技术的发展和社会文明的进步,城市轨道交通已经逐渐在各个城市中兴起,并逐渐普及。从刚开始的采用国外的信号系统设备系统CTC(西门子),到如今的采用国产化设备信号系统CBTC(卡斯柯),代表着我国的城市轨道交通技术迎来了飞速发展、CBTC系统是列车基于无线通信下的列车自动控制系统,该系统不同与之前的轨道电路列车控制系统,CBTC系统的无线通信利用车地之间的通信,来确定列车的位置,并提供给列车推荐速度、进路信息、发车时间等。其安全、高效、便捷的优点已经远远超过轨道电路。CBTC系统对改善行车安全,提高运营效率、减少故障发生等发面有了重大的提升。

关键词:无线通信自动控制行车安全 第1章绪论 1.1选题的背景和意义 伴随着科学技术的发展,列车运行自动化程度不断提高,列车自动控制已经成为未来轨道交通进步的趋势,其中列车自动控制又离不开列车无线通信系统,列车与轨旁设备的通信、列车与ATS的通信、轨旁与ATS的通信等,通过各个设备间不间断的保持通信来保证列车的安全运行。本文对城市轨道交通无线通信系统展开学习讨论,对无线通信系统设备的组成和无线系统在城市轨道交通中的应用展开介绍。 1.2本文的主要内容 CBTC系统(基于无线的列车自动控制系统)包含ATS系统、MSS系统、连锁系统、ATP/ATO系统、计轴系统、电源系统、DCS系统。本文主要针对DCS系统对无线系统进行介绍。 图1-1 CBTC系统

汽车防碰撞系统研究文献综述 1.引言 汽车碰撞有汽车碰撞到固定的物体或与行驶中的汽车相撞两种类型。为了防止汽车在行驶中,特别在高速行驶时发生碰撞,一些现代汽车已装备了自动控制防碰撞系统,这是一种主动安全系统。 汽车行驶时,防碰撞系统处于监测状态,当汽车接近前车车尾或超越前车时,该系统将发出警告信号。在发出警告后,如果驾驶员没有采取减速制动措施,该系统便启动紧急制动装置,以避免发生碰撞事故。 2.概述 防碰撞控制系统装有测距传感器,它们利用激光、超声波或红外线,测得汽车与障碍物间的距离,这个距离信号,加上车速传感器和车轮转角传感器的信号送入电子控制器,通过计算求出行驶汽车与前方物体的实际距离以及相互接近的相对速度,并向驾驶员发出预告信号或显示前方物体的距离。当将要碰撞时,控制器向制动装置和节气门控制电路发出控制指令,使汽车发动机降速并及时制动,从而有效地避免碰撞。 3.测距传感器 (1)防碰撞传感器 ① CCD照相机 CCD(电荷耦合器件)摄像元件可以读取受光元件接收的光通量放出的电流值,并作为图像信号输出。在夜间,由于照相机处于低照度的环境,只有在汽车前、后照灯打开时才能确认障碍物。

汽车装设的CCD照相机如上图所示,当点火开关接通时,变速器换档杆换到前进档或倒档,多功能显示板上就能显示出车辆前方或后方的图像。 ②激光雷达 激光雷达是从激光发送至被测物体,然后反射回来被接收,其间的时间差即用来计算至障碍物的距离。早期的车用激光雷达都是发送多股激光光束,并依靠前车反射镜的反射时间来测定距离。现代汽车除了测定前方车的距离外还要对前方多辆车的位置进行辨识,因而开始采用扫描式激光雷达。 根据物体的反射特性,激光的反射光亮变化很大,因此可能检测出的距离也是变化的。由于车辆后部的反射镜等容易反射,故可以检测出稳定的较长距离。有少许凹凸的铁板等因不能得到充足的反射光量,故测出的距离较短。另外,在检测侧面方向及后方的障碍物时,与检测前方障碍物的情况不同,如果障碍物上没有反射镜,那么由于各种障碍物的反射特性变化很大,故可能稳定测出的距离变短。

上海轨道交通一号线 (BOMBARDIER) 车辆为铝合金A型车,全部由庞巴迪(BOMBARDIER)公司按照欧洲及相关国际标准设计,设计时速为90公里。每列车6辆编组,4动2拖,每3辆车组成一个控制单元;通信和控制采用了最先进的网络控制技术,用数字信号代替模拟信号,提高了控制的准确性和安全性。车辆具有技术先进、性能可靠、低寿命周期成本等特点,使用寿命可达30年。该车外观时尚、美观,车内格调清新淡雅。车辆为流线型车头,“鼓型”车体,连续窗带结构;车体以白色为主色调,两侧各饰以一条红色的腰带。列车额定定员为1860人,最大定员为2592人。据介绍,该车的国产化率达到了国家有关政策要求。 性能参数: 编组 4M+2T 网压 1000-1500V DC 轴式 Bo-Bo 牵引电机额定功率 220 kW 最大速度 80 km/h 重量 M38.3 t,T35.5 t 定员 310 车体长度 M23690, T22100 mm 上海轨道交通二号线 (SIEMENS) 上海地铁二号线电客车辆是引进德国先进技术,由Adtranz公司总体设计和总负责、Adtranz公司和Siemens公司制造,并由Adtranz负责组装和调试。引进车辆分为AC01和AC02型二种,其中AC01型电动列车运营服务于一号线,AC02型电动列车运营服务于二号线。 车辆总体设计目标按车辆技术规格书要求,要达到性能先进、经济有效、可靠安全、低维修、造型美观、乘座舒适,设计寿命为30年。 车辆类型与DC01型电动列车相同,仍分A、B、C三类型车,其中A型车为带司机室的拖车、B车为带受电弓的动车、C车为带空压机的动车,基本列车编组六节形式为:—A ═B * C═B * C═A— 注:—:自动车钩═:半自动车钩 *:半永久车钩 车辆的车体结构采用大型铝合金挤压型材及板材焊接结构,整体承载、轻量设计、耐腐蚀。车辆之间设有1.5m宽,1.9m高的贯通道。车辆每侧有5扇开度为1.4m、高为1.86m 的内藏式对开风动移门。座椅纵向布置,每辆车客室中心线上设置13根立柱,两边设垂直扶手和水平扶手,与一号线DC01型车辆相比较,AC01/02型车辆在车厢连接棚、灯槽、音箱罩、拉杆等方面都作了更新的设计处理,车厢更宽敞明亮了,体现了“以人为本”的理念,

早在1958年上海就开始地铁建设前期准备,当时苏联专家断言上海是软土地层含水量多,不宜建设隧道工程。但中方专家并未放弃,1963年在浦东塘桥采用结构法钢筋混凝土管片衬内试挖了直径4.2米的隧道,用于验证粉沙性土质和淤混质粘土质中建设隧道的可行性。1964年在衡山公园附近又开挖了代号为“60工程”的地铁试验工程。正当专家们欲进一步试验时,文革开始了,上海地铁建设前期准备工作被迫停止。 1979年上海地铁建设再次启动,在漕溪公园的地底下,又尝试了第二条试验隧道的掘进,投资达四千多万人民币,上下行总长1290米。细心的乘客可以发觉这段线路采用结构法修筑地下连续水泥墙(方形隧道),与此后采用的盾构掘进(圆形隧道)有明显不同。这段线路现在作为轨道交通1号线的正式路线使用。 1989年5月,中德双方正式签署了4.6亿马克的地铁专款贷款协议书,1990年3月7日国务院正式同意,上海地铁工程新龙华站(今上海南站)至新客站(今上海火车站)开工兴建。上海地铁1号线于1993年1月9日进行试通车,计划第一列车从新龙华开往徐家汇,列车由内燃机车调车至新龙华车站。由於是历史上的首次,缺乏经验导致上行线供电触网无法送电,最后只能将列车调车回梅龙车辆段。第二天即1993年1月10日,上海地铁历史上第一列列车在新龙华至徐家汇区间进行车辆试运行。(地铁建成后一般需要经过三个阶段:试通车,不载客运行;试运营,载客运行;正式运营,通过国家正式验收)。经过地铁工程建设者不懈的努力,上海地铁1号线终于在1995年4月10日,全线上海火车站-锦江乐园站建成通车。锦江乐园车站是在试通车后加出来的,原来这一段线路是试车线。由于居住在附近康健新村、梅龙地区的市民在出入市区时感觉非常方便(到徐家汇只有10分钟),并且当时乘车方便、车票便宜(只有1元钱),故一下就吸引了大量的市民移居到梅龙地区,最后才决定正式建造锦江乐园车站并建设成大楼跨越式车站,大楼上部用于商业用房。 【建设发展大事纪】 1990年1月19日,经国务院同意正式开工建设。 1993年4月,1号线南段线路(徐家汇—锦江乐园)开始观光试运行。 1995年4月,1号线主线(上海火车站—锦江乐园)试运营。 1995年12月,1号线南延伸段(锦江乐园—莘庄)试运营。 1999年9月,2号线(中山公园—张江)试通车。 2000年6月,2号线(中山公园—张江)试运营。 2000年12月,3号线(上海南站—江湾镇)试运营。 2003年11月,5号线(莘庄—闵行开发区)试运营。

XX轨道交通1号线(R1线) 【1号线】市域快速地铁 基本情况 长度:37公里 识别标志色:大红色 站数:28 XX轨道交通1号线AC-06型电动客车 ? 制造商:阿尔斯通联合体 ? 时速:80km/h ? 编组:8节编组A型列车(ABCBCBCA) ? 车厢:铝合金贯通式厢体,宽3米,高3.8米,整列车长186米。整列车最大载客量3280人。 ? 制造年代:2006年-2007年 ? 传动方式:VVVF交流电机传动 ? 总数:16列(编号140-155) ? 国产化率:大于70% ? 备注:阿尔斯通联合体由XX阿尔斯通轨道交通设备公司和中国南车集团XX 浦镇车辆厂组成,其中XX阿尔斯通轨道交通设备公司为法国阿尔斯通公司和XX电气集团共同组建的合资公司。1号线上运营的16列AC-06型地铁列车由XX浦镇车辆厂和XX电气各生产其中的8列。 历史回放 1990年1月19日,经国务院同意正式开工建设。 1993年1月10日,南段锦江乐园站至徐家汇站上行线建成。 1993年5月28日,南段线路(徐家汇站-锦江乐园站)开始观光试运行。 1994年12月12日,XX地铁一号线全线(XX火车站-锦江乐园站,漕宝路站以南为地面线路,其余为地下线路)试营运。 1995年4月10日,一号线全线(XX火车站-锦江乐园站)试运营,总长16.1公里。 1995年7月,全线正式运营。 1996年12月28日,一号线南延伸段(虹梅路至莘庄)试通车。 1997年7月1日,一号线南延伸段(锦江乐园站-莘庄站,为地面路线)贯通运营,总长21.35 公里; 2004年12月28日,北延伸段(为高架路线,长12.43公里)试运营。 2007年12月29日,北北延伸(共3站)到富锦路站,长4.3公里。至今1号线总长度达到36.89公里。 1号线现在分大小交路,大交路为莘庄站至富锦路站,小交路为莘庄站至XX火车站。今后可能小交路延伸至通河新村。

城市轨道交通列车驾驶基本操作 列车司机在出乘前应按照相关管理办法、操作指南、司机手册等要求做好运行前的准备工作,在作业中应注意如下事项: 1、找到对应列车后,先做到“库内动车四确认”。 2、按《列车检查作业标准》做好列车静态检查和动态测试,并控制作业时间。 3、检车时遇到列车因故障而无法进行出库作业时,及时跟车场调度员联系。 4、在车站出乘与交班司机交接时,要清楚列车的技术状态及线路限速与施工情况。 一、投入蓄电池 按下司机操纵台上的蓄电池合按钮,蓄电池即投入使用,通过司机室右侧屏上的蓄电池表可观察到蓄电池电压应该为DC 110 V。 如果蓄电池亏电,即蓄电池电压低于DC 80 V,将司机室继电器柜中的蓄电池欠压强投开关转换到“强制”位,蓄电池即可强制投入使用,当蓄电池电压高于DC 89 V时欠压继电器恢复,蓄电池可以正常投入使用。 二、激活头车 根据实际运行方向,将运行方向前端司控器钥匙开关转换到“开”位,尾端保持在“关”位,通过司机操纵台上TMS显示屏观察到列车有司机室占用显示,表示4016车司机室被占用。 三、控制受电弓 观察司机操纵台上的风压表,如果总风压力高于450 kPa,按下司机室右侧屏上的升弓按钮并持续2 s后松开,车顶上受电弓在8 s内升弓到位,通过司机操纵台上TMS显示屏观察到Mp车受电弓升弓显示,并且电压显示为1 500 V,同时右侧屏的网压表显示为1.5 kV。 如果总风压力低于450 kPa,可以通过控制动车客室下部的受电弓电动气泵来打风。具体操作为:按下司机室右侧屏上的升弓泵按钮,两个动车的电动气泵开始工作;当风压力高于750 kPa时电动气泵停止工作,这时辅助风缸的压力值

上海城市轨道交通规划 自1863年在英国伦敦出现第一条地下铁道以来,城市轨道成为世界各国解决城市交通问题的首选方案,并在世界40多个国家的130多个城市快速发展。城市交通成为一个国家现代化进程的标尺。 回索历史的胶片,中国的地铁始建于1965年,比世界发达国家晚了整整一个世纪!到二十世纪末,在北京、天津、上海和广州四个已运营的地铁系统中,总长仅80公里,而法国巴黎的地铁即超过300公里。 1958年8月,北京中南海。周恩来总理在一次会上提出:“西方卡不住我们的油脖子,中国也要修地下铁道”。9月,中铁四局集团的前身铁道部北京地下铁道工程局在北京市正式成立,很快就开始了北京地铁一号线的筹建,在西方实施经济技术封锁的情况下,克服重重困难,进行了线路比选、地质钻探、勘测设计、方案研究、施工组织等大量工作,后因三年自然灾害而暂缓施工。1965年3月,中铁四局集团抽调所属第一工程处、地下铁道工程技术研究组、钢筋混凝土预制构件工厂、机械厂筹建组、机械经租站、修配厂及机关部分人员重新组建铁道部北京地下铁道工程局,开始了新中国第一条地铁——北京地铁一号线的艰难困苦的掘进。 步入新世纪,城市轨道交通作为疏通堵塞的唯一选择,成为中国经济增长的新亮点。据悉,中国“十五”期间城市交通投资达8000亿元,其中2000亿元用于地铁建设。城市规划建设地铁和轻轨线路30多条,总长650公里。北京、上海、天津、广州在加速地铁里程的拓展,深圳、南京、青岛、重庆、沈阳、长春、成都和哈尔滨在动工兴建地铁,杭州、大连、兰州、昆明、西安、鞍山、合肥、佛山和乌鲁木齐在积极筹建地铁。首都北京现有地

铁一号线、环线和复八线,总长54公里,已全部贯通运营。全长27.7公里的地铁五号线已动工。北京规划地铁网络12条新线,总长达408公里。 上海地铁发展简史 早在1956年,上海市就开始地铁建设的前期准备,1956年8月,上海市政建设交通办公室向市人委提交《上海市地下铁道初步规划(草案)》,上海地下铁道建设开始提到市领导的议事日程。 1958年8月,上海市地下铁道筹建处成立,以“平战结合”的功能要求,对上海地下铁道开始规划设计、方案论证和试验研究。当时苏联专家断言上海是软土地层,含水量多,因此不宜建设隧道工程。1959年8月,上海警备区领导机关提出:上海地下铁道应以“平战结合、以战为主”的指导思想规划建设,地铁尽可能深埋入基岩层。市地铁筹建处组织科研、大专院校和设计单位,对上海地下铁道的埋设深度作浅、中、深3种方案的研究。对深埋方案探索后认为:如将地铁置于地下300~350米的基岩层,对功能要求、工程技术和建设经济均不合理。 1960年2月,上海市隧道工程局在浦东塘桥开始作盾构掘进试验。 1963年3月,上海市城市建设局隧道处继续在浦东塘桥用直径4.2米盾构,分别在覆土4米和12米处,建成25.2米和37.8米的装配式钢筋混凝土管片衬砌试验隧道,用于验证粉沙性土质和淤混质粘土质中建设隧道的可行性。 1964年11月,上海市委决定结合战备在地铁规划线上的衡山路段实施地铁扩大试验工程。至1967年7月,完成一井一站和600米区间的两条隧道后,因“文化大革命”中止。11年后,地铁试验工程才得以继续,1978年,漕溪路段试验工程批准开工,在漕溪公园的地底下,又尝试了第二条试验隧道的掘进,投资达四千多万人民币,上下行总长1290米。至1983年底,完成一井一站和圆形隧道913米、矩形隧道274米。试验成果:盾构掘进的轴线误差和地表沉陷都可控制在允许的范围之内;隧道用单层装配式钢筋混凝土管片衬砌可满足地铁隧道结构要求,防水达到同期国际标准;初步掌握槽壁地下连续墙的设计与施工技术。细心的乘客可以发觉这段线路采用结构法修筑地下连续水泥墙(方形隧道),与此后采用的盾构掘进(圆形隧道)有明显不同。这段线路现在作为上海轨道交通一号线的正式路线使用。 十一届三中全会后,随着改革开放形势的发展,市区“乘车难”的矛盾日渐突出。1983年初,市基本建设委员会、市科学技术委员会组织有关专家探讨上海的多平面、大容量快速有轨交通工程。4月,市计委向市政府上报《关于建设本市南北快速有轨交通项目建议书》,建议建设南起金山卫、北抵宝山、纵贯南北的快速有轨交通干线,穿越市区的中段为地下铁道。8月,市政府批准项目建议书,并成立上海市南北快速有轨交通线项目筹备组,组织有关单位和国内外专家开展项目的可行性研究。 1985年3月,上海市地铁公司成立,接替上海市南北快速有轨交通线项目筹备组的地铁工程项目可行性研究。1986年7月,市政府向国务院上报建设新龙华至新客站地下铁道的请示报告。8月,国务院批准立项。1988年2月,国务院批准工程可行性研究报告,同时成立上海市地铁工程建设指挥部,组织实施工程建设,由上海市市政工程管理局副局长石礼安兼任指挥。

城市轨道交通Y型线路列车交路方案研究由于城市范围的增加,城市轨道交通的服务范围逐渐变大,乘客的出行需求变得更加分散,Y型线路随之产生。如何优化Y型线路的交路方案,以更好地满足主、支线乘客的出行需求,降低主、支线乘客的出行时间,优化区间断面满载率,节约企业运营成本,是本文的研究重点。 本文主要做了以下工作:(1)分析了 Y型轨道交通的线路的发展和特点,介绍了 Y型线路交路的几种基本模式,并分析了影响Y型线路交路的因素。得到结论:客流分布特征和线路行车条件对Y型线路的列车运行交路的影响相对较大,应在研究中进行重点探讨。 (2)以乘客出行时间和企业运营成本最小为优化目标,以最大满载率、最小追踪间隔、折返间隔、最小发车频率和运用车数量为约束条件,构建了列车开行交路的优化模型,并通过运营指标来评估模型的优化效果。(3)以S市的Y型线路A 的早高峰小时客流为例,运用建立的列车交路方案优化模型,求解得到不同乘客出行时间权重下的三种最优方案。 得到结论:对于线路A的早高峰客流而言,当权重由0到1时,选取的最优方案列车走行公里数逐渐增大,主线乘客候车时间先增大后减小,其他如乘客出行时间、乘客候车时间、乘客换乘时间、全线平均满载率等评价指标的取值均在逐渐减小,验证了模型的有效性。(4)将解得的最优列车运行交路方案与支线独立运营方案比较,得到结论:最优列车开行交路方案的列车走行公里、支线乘客候车时间、乘客换乘时间、平均满载率等指标都得到了明显的优化,优化效果较好。 (5)将求解所得最优列车运行交路方案与支线全直通运营方案对比,得到结论:本文求解得到的最优列车开行交路方案的列车走行公里和支线乘客候车时间

上海市地铁发展现状 王艳明 13 一、基本概况 上海地铁,其第一条线路于1995年4月10日正式运营,是继北京地铁、天津地铁建成通车后中国大陆投入运营的第三个城市轨道交通系统,也是目前中国地铁线路最长的城市轨道交通系统。截止2010年4月20日,上海轨道交通线网已开通运营11条线、287座车站,运营里程达410公里(不含磁浮示范线),近期及远期规划则分别达到510公里和970公里。截至2012年年底,上海轨道交通通车的总长超过400公里,位居中国第一。 二、运营情况 轨道交通1号线:运营区间:莘庄—人民广场—富锦路。长约37公里,共设28座车站,是一条纵贯上海南北走向的交通大动脉。线路识别色:大红色。 轨道交通2号线:运营区间:徐泾东—江苏路—人民广场—浦东国际机场。长约68公里,共设30座车站,是一条横贯上海市区连接浦江两岸的东西向线路。线路识别色:淡绿色。 轨道交通3号线:运营区间:上海南站—江湾镇—江杨北路。长约公里,共设29座车站,是一条环绕中心城区以高架为主的地铁线路(地下站:铁力路;地面站:上海南站、江杨北路)。线路识别色:黄色。 轨道交通4号线:运营方式为环线:宜山路—西藏南路—南浦大桥—中潭路—虹桥路。长约公里,共设26座车站,环线(除宜山路外与轨道交通3号线接轨为高架,其余为地下车站)。线路识别色:紫色。 轨道交通5号线:运营区间:莘庄—剑川路—闵行开发区。长约17公里,共设11座车站(除莘庄为地面车站,其余10座为高架车站)。线路识别色:紫红色。 轨道交通6号线:运营区间:港城路—源深体育中心—东方体育中心。长约36公里,共设28座车站(其中高架车站8座,地下车站20座)。线路识别色:品红色。 轨道交通7号线:运营区间:花木路—东安路—美兰湖。长约37公里,共设32座车站。是上海轨道交通网络中一条南北向的骨干线。线路识别色:橘红色。 轨道交通8号线:运营区间:航天博物馆—老西门—市光路。长约41 公里,共设30座车站。在人民广场与1、2号线形成大型轨交换乘枢纽,并且往航天博物馆方向的列车两边车门同时开启。线路识别色:深蓝色。 轨道交通9号线:运营区间:杨高中路—陆家浜—七宝—松江新城。长约46公里,共设23座车站,是上海轨道交通网络中重要的市域级骨干线路。线路识别色:淡蓝色。

上海轨道交通早高峰通勤数据分析报告 每天清晨,数以百万计的上海人搭乘地铁,短短数小时内完成了从居住到工作的大规模迁徙。每张票的刷卡进出都是一个数据点,汇聚成为亿万数据的背后,是城市人口的流动和城市运转的机理。复旦大学数据研究中心选取了上海轨交早高峰7-9点的数据进行分析,用大数据清晰呈现上海 轨交通勤的全貌。 一、上海轨交早高峰通勤概况 可以看出,在工作日早高峰(7-9点),两个小时内上海轨交进站达110万人次,出站达95 万人次,进站人次比出站人次多出15万,表明早高峰期间的进站压力略大于出站。在早高峰同一时间段内(7-9点),工作日进站人次110万,周末进站人次40万,工作日进站人次是周末的2.7 倍。对比整个上午(6-12点)的数据,工作日早高峰进站人次占整个上午的60%而周末早高峰进 站人次仅占整个上午的40%这表明在工作日,早高峰的客流量无论是绝对数量还是集中程度均远远高于周末。 二、各时段进出站人次变化趋势 可以看出,工作日的进站人次从上午6:00起逐渐攀升,至7:30-7:59、8:00-8:29达到顶峰, 半小时内分别进站32万人次及35万人次,8:30之后进站人数逐渐回落。而出站人数在上午8:30 之前始终低于进站人数,7:30-7:59进站出站净流入达到最大为14万人次,8:00-8:29进站出站差距缩小。8:30-9:00出站人次达到顶峰,半小内出站高达39万人次,出站人次首度超过进站,净 流出达到14万人次。9:00之后出站人数急剧下降,表明大多数人通勤到达时间在9点以前。出站 顶峰8:30-9:00比进站顶峰7:30-7:59和8:00-8:29延后0.5-1小时,表明大多数人日常地铁通勤时间在单程0.5-1小时之间。 上图为周末上午(6-12点)各时段进出站人次对比。与工作日相比,周末进出站的变化趋势呈现出截然不同的形态。进出站人次从上午6:00起缓步攀升,进站人次至8:00-8:29达到顶峰为11.8 万人次,出站人次至8:30至8:59达到顶峰为12万人次,仅相当于工作日同时间段的1/3不到。9:00之后,进出站人次变化趋势趋缓,维持在每半小时11万人次的水平上。 上图为上海-昆山跨省轨交位于昆山段的三个轨交站点的数据分析。11号线昆山段于2013年通车,作为首条跨省运营的轨交、拓展了城市发展的空间,也为“昆山买房、上海上班”带来更多的可行性。从进出站人次变化趋势看,昆山三站的进站人数从6:00起攀升,至7:00-7:29达到顶峰 为985人次,这表明已经出现了依赖轨交从昆山向上海市区通勤上班的人群,但规模非常小。同时,到达进站顶峰的时间段为7:00-7:29,相比上海日均进站的顶峰时间段8:00-8:29,整整提前了一个小时,这表明居住在昆山要比上海市区多承受一个小时左右的通勤时间。另外,从出站人次变化来看,昆山三站并没有向上海日均出站那样在8:30-8:59形成一个顶峰,而是变化十分平缓,到 10:00之后出站人数才有较多增幅。 三、各区县轨交通勤人次分析 可以看出,上海各区县早高峰进站人次前三名依次为浦东新区、徐汇区、闵行区,出站人次前三名依次为浦东新区、徐汇区、黄浦区。其中,浦东新区早高峰进站、出站人次均排名第一,进站人次25.5万,占上海总进站人次22.7%,出站人次22万,占上海总出站人次22.9%,这一比例与浦东新区人口占上海总人口的比例21.9%十分接近,表明该区的轨交设施使用在全市居于均衡地位。进出站排名第二的徐汇区,进站人次12.9万,占上海总进站人次 11.5%,出站人次16.5万,占上海总出站人次17.2%,这一比例远高于徐汇区人口占上海总人口的比例 4.7%,表明该区的轨交设施使用在全市居于优势地位。 可以看到,在上海各区县中,早高峰进出站为净流入的仅有四个区,分别是黄浦区、徐汇区、静安区和长宁区。其中,黄浦区早高峰进站人次4.6万,出站人次13.8万,出站人次高达出站人次3倍之多,净流入为9.1万人次,位列全市首位,表明该区在上海城市功能中牢牢占据了核心地位。此外,早高峰进出站净流出位居全市首位的是宝山区。宝山区早高峰进站人次11.8万,出站人次 仅2.7万,进站人次高达出站人次4.3倍,净流出为9万人次,表明该区主要承载了城市大型居住区的功能,商务配套相对匮乏。

上海市城市轨道交通现状及发展 上海市城市轨道交通现状及发展 一、线网建设现状及发展分析 2019年底上海市完成地铁2号西延伸线(长6.2km )、3号线北延伸线(长 15.6km )。至此,上海城轨交通运营总里程达145km 。根据上海轨道交通规划到2019年,上海将有12条轨道交通线建成通车,组成长达311公里的轨道交通线路。根据远景规划,上海整个轨道交通网络中共有17条线路(2019年建成12条),共设车站430座。 项目名称 1号线 2号线 3号线 4号线 轨道线路长类型度(公里)地铁地铁地铁地铁 21.26 18.4 24.97 27 17.04 31 33.1 35 23.3 31 - 120 - - - - - - - 上海市城市轨道交通线网现状及规划 起点 已建项目火车站中山公园清河泾浦西大木桥莘庄龙阳路 莘庄高科路江湾镇浦东蓝村路车站 闵行开发区浦东机场 16 14 19 26 11 2 27 28 22 12 33 38 27 23 - - - - - 65.53 120 84.6 38.1 100 - - - - - - - - - - - - - 1990-1996 1997-2000 1997-2000 -2019 -2019 2001-2019 -2019 2019-2019 -2019 -2019 - - - - - - - - - 终点 车总投站数资(亿元) 工期 5号线轻轨 磁悬浮磁悬机场快线浮列车 6号线 7号线 8号线 9号线 10号线 11号线 12号线 13号线 14号线 15号线 16 号线 17号线 18号线

轻轨地铁地铁地铁地铁地铁地铁地铁地铁轻轨轻轨轻轨轻轨 在建项目 济阳路站港城路站外环路站 龙阳路站 市光路站成山路站松江新城站宜山路站 拟建项目 外高桥保税 高速铁路客 区站临港新城2 城北路 站 虹梅路金海路丰庄路华夏西路环西二大道金桥上海西站环南二大道祁连山路虹口公园上海西站军工路长江西路华夏中路 二、设备现状及发展 上海轨道交通运用了大量先进的新技术,所拥有的硬件设施在国际上处于领 先水平。 车辆分别选用德国和法国技术制造的宽体长身贯通式的电动列车,每节额定载客为310人,最大载客为410人,最高时速80公里,运营平均时速35公里,高峰时段最短行车间隔2.75分钟。 信号采用ATC (列车自动控制)系统,由ATP (列车自动保护)、A TO (列车自动运行)、ATS (列车自动监控)三个子系统组成,实现全自动驾驶,并可监测列车位置,调整续行列车的车速,按照预定要求完成列车调度。 轨道交通各线均使用自动售检票系统,设有多功能的自动售票机,使用的票卡主要有公共交通“一卡通”和单程票,实现了“一票换乘”。 近年来,随着上海城市轨道交通建设力度的增加,上海轨道交通设施也大幅增加。 199 6 96

城市轨道交通列车驾驶模式 一、全自动驾驶模式——ATO模式 1、司机将模式开关1转换至“ATO”位置,在此模式下,列车的起动、加速、巡航、惰行、制动、精确停车、开门及折返等由车载信号设备自动控制,不需要司机操作。 2、列车在站台停稳,车载信号设备给出门允许信号后,车门及安全门自动打开。 3、停站时间结束后,需要人工关闭车门,门关好后,按下ATO发车按钮,列车启动。 4、车载信号设备连续监控列车的速度,并在超过规定速度时自动实施常用制动,在超过最大允许速度时自动实施紧急制动。 5、所有必要的驾驶信息将在司机室TOD屏上显示。 二、速度监控下的人工驾驶模式——ATP模式 1、司机将模式开关1转换至“ATP”位置,在此模式下,列车的速度、监控、运行及制动在车载信号设备限制下由司机操作。 2、开关车门由司机人工控制,但开车门仅在车载信号设备给出门允许信号时才允许操作。 3、车载信号设备连续监控列车速度,并在超过规定速度时实施常用制动。在超过最大允许速度时实施紧急制动。 4、所有必要的驾驶信息将在司机室TOD屏上显示。 三、限速人工驾驶模式——RM模式 1、司机将模式开关1转换至“RM”位置,在此模式下,列车的速度、监控、运行及制动由司机人工控制。 2、车载信号设备不提供门允许信号,开关车门时需转至NRM模式。 3、车载信号设备仅对列车特定速度(25 km/h)进行超速防护,列车超速(大于25 km/h)时自动施加紧急制动。 4、所有必要的驾驶信息将在司机室TOD屏上显示。

四、点式ATP模式——IATP模式 点式ATP模式作为最常用的后备模式在CBTC系统无法启用的条件下使用,此时车载通信系统不能实现连续数据传输,依靠固定点式设备进行车地间的点式通信。 1、司机将模式开关1转换至“IATP”位置,司机得到行车调度员可以动车的指令后,按下驾驶台上的IATP释放按钮。在此模式下,列车的速度、监控、运行及制动由司机人工控制。 2、开关车门由司机人工控制,但开车门仅在车载信号设备给出门允许信号时才允许操作。 3、司机应根据操作规程注意控制进站对位时间及出站速度,防止出现紧急制动。 4、所有必要的驾驶信息将在司机室TOD屏上显示。 五、非限制人工驾驶模式——NRM模式 1、司机将电气柜内模式开关转换到“NRM”位置,司机操纵台模式开关处于“OFF”模式位置。此模式下信号被切除,列车的速度、监控、运行及制动由司机人工控制,列车没有信号防护。 2、此模式在车载信号设备故障或有特殊运行需要时使用。列车安全完全由司机人工控制。 六、无人自动折返模式——ATB模式 1、司机将模式开关1转换至“ATB”位置,车载信号系统设备处于上电等待状态,不再接收司机室内的驾驶操作命令。 2、当列车两端模式开关处于该模式时,两端车载信号设备处于工作状态;当一端车载信号设备完成自动折返时,它发送一个安全信息给另一端的车载信号设备以实现换端功能;另一端车载信号设备被激活后与轨旁通信,之前的车载信号设备断开。一旦所有条件都满足CBTC系统运行条件,CBTC驾驶模式将被授权允许新的车载信号设备控车。 3、列车无人自动折返时,司机须按压自动折返按钮,将驾驶模式转换为ATB,拔出钥匙锁好车门下车。

我国轨道交通发展现状 摘要:随着城市化进程不断加快,交通拥挤成为制约我国城市发展的重要问题之一,具有节能、快捷和大运量特征的城市轨道交通建设越来越受到众多城市的关注。从多方面出发,介绍了世界轨道交通的发展现状,分析了我国城市轨道交通发展过程中所面临的问题,以及提出对轨道交通的未来的展望和发展对策。关键词:轨道交通,发展动因,问题,发展对策 Abstract:With acceleration of the process of urbanization and mobility, traffic congestion is rapidly becoming one of the important constraints for urban development. Urban rail traffic which is energy conservation, fast-arrived and having an excellent transportation ability has arising more and more concern. Considering many factors, it introduces the development situation of the world’s rail traffic, analyses problems which can be faced during the development of the urban rail traffic and provide the blueprint and the development countermeasures. Key words:Rail Transportation,Development motivation,existed problems,Development countermeasures 一、引言 随着我国经济的发展和人口的增长, 大城市交通状况日趋恶化,简单的扩路增车方法已解决不了城市的这一重大问题。因此研究一种基于我国国情的、既经济又实用的城市轨道交通系统的确迫在眉睫。 城市公共交通系统具有载客量高、占地面积少、环境外部成本低、能耗小等特点。相对于其他公共交通方式,城市轨道交通具有用地省、运能大、节约能源、对环境的污染小、人均噪声小、乘座安全、舒适、方便、快捷等特点。因此,发展轨道交通、建设集约型的交通运输网络是我国大中型城市未来交通发展的出路。 二、城市轨道交通系统 2.1城市轨道交通体系

铁道运营管理专业 培养目标:随着城乡居民不断增加,百姓出行需求更加强烈,预计2018年铁路旅客发送量达40亿人,旅客周转量将达到16000亿人,货物发送量将达42900亿吨,现在人首选 铁道轨道供电专业培养目标:预计2020年全国铁路营业里程达到12万公里以上,其中客运专线1.6万公里以上,电化率为60%,规划建设新线4.1万公里。铁路的大发展需要更多的青年学子投入

铁道通信信号专业 培养目标:铁道信号的首要作用是保证列车运行正安全:铁路信号装备是组织指挥列车运行,保证行车安全,提高运输效率,传递行车信息,改善行车人员劳动条件的关键设备, 铁道线路工程专业

培养目标:我国铁路系统经过今年来的技术引进和自主研发,铁路技术的开发应用呈现吃加速的趋势,当前的工作重点是提升高速铁路系统技术开发及建设;铁路行车安全技 中国城市轨道交通发展及现状调查报告 2013年11月15日 一、调查背景

当前,我国大中城市普遍存在着道路拥挤、车辆堵塞、交通秩序混乱的现象,已成为城市发展的“瓶颈”问题。随着我国城市规模和经济建设飞速的发展,城市化进程在逐步加快,城市人口在急剧增加,大量流动人口涌进城市,人员出行和物资交流频繁,交通需求急剧增长,城市交通供需矛盾日趋紧张。发展以轨道交通为骨干,以常规公交为主体的公共交通体系,为城市居民提供安全、快速、舒适的交通环境,引导城市居民使用公共交通系统是国外大城市解决城市交通问题的成功经验,也是我国大城市解决交通问题的惟一途径。 城市轨道交通定义:城市中使用车辆在固定导轨上运行并主要用于城市客运的交通系统称为城市轨道交通。在中国国家标准《城市公共交通常用名词术语》中,将城市轨道交通定义为“通常以电能为动力,采取轮轨运输方式的快速大运量公共交通的总称”。一般而言,广义的城市轨道交通是指以轨道运输方式为主要技术特征,是城市公共客运交通系统中具有中等以上运量的轨道交通系统(有别于道路交通),主要为城市内(有别于城际铁路,但可涵盖郊区及城市圈范围)公共客运服务,是一种在城市公共客运交通中起骨干作用的现代化立体交通系统。 二、调查的基本情况 (一)调查目的 1、了解我国城市轨道的历史发展概况 2、了解我国城市轨道的现状及存在问题 3、了解我国城市轨道发展对城市经济发展的,包括对装备制造业、就业、城市空间布局、城市环境等的影响。 (二)调查方法 本报告针对中国城市轨道交通的发展、现状及对社会的影响展开调查。调查采取从网上搜寻大量资料并进行筛选总结的方法进行。 (三)项目执行 调查时间:自2013年11月12日至11月15日。 三、调查结果 (一)中国各大中城市的轨道交通发展历史(即已建成通车的城轨交通)1908年,我国第一条有轨电车在上海建成通车,揭开了中国城市轨道交通建设的序幕。随后,大连、天津、沈阳、北京、哈尔滨等城市相继修建了有轨电车线路,也在当时的城市公共交通中发挥了骨干作用。旧式有轨电车行驶在道路中间,与其他车辆混行,运行速度不高,正点率低,。随着汽车工业的发展,城市道路面积明显地不够用。到了20世纪50年代,中国各大城市开始相继拆除旧式有轨电车,到50年代末,只有大连、长春、鞍山等个别城市保留至今。 由于人口及汽车的猛增,有限的城市道路面积和无限增长的汽车数量产生了尖锐矛盾。城市轨道交通再次进入规划者的视野。 中国的地铁始建于1965年。 1965年北京地铁中国最早的地铁线路 1965年7月1日,北京的第一条地铁开工,1969年10月1日第一条地铁线路建成通车,使北京成为中国第一个拥有地铁的城市。目前北京在建地铁有4、5、10、奥运支线、机场特铁,2008年长度达200公里。2007年12月24日是北京地铁1号线和13号线缩短高峰运行间隔的第一天,地铁全网客运量突破300万,达到3018347人次,全线开行列车2306列,其中加开临客82列。至此,北京地铁成为中国大陆第一个日客流超过300万人次的地铁系统。 1970年天津地铁 1984年12月28日建成通车,天津规划地铁系统总长度227公里,预计到2010年将累计实现轨道交通通车总里程130公里。 1990年上海地铁 上海轨道交通建设始于1990年初。截至2008年底,运营线路总长236公里,车站总计162座。覆盖13个行政区域,线网规模位列全国之首;2008年上海轨道交通共运送乘客