国民总收入与居民储蓄存款实证分析

——基于1983—2008年的数据

[摘要]改革开放以来,随着经济的发展中国城乡居民的收入快速增长,同时城乡居民的储蓄存款也迅速增长。经济学界的一种观点认为,20世纪90年代以后由于经济体制、住房、医疗、养老等社会保障体制的变化,使居民的储蓄行为发生了明显改变。

[关键词]国民总收入居民储蓄存款

[英文摘要Abstract]Since reform and opening, with the economic development of China's rapid income growth in urban and rural residents, while savings deposits of urban and rural residents has also increased rapidly. One view is that the economics profession, 90 years after the 20th century, the economic system, housing, medical care, pension and other changes in the social security system, so that the residents had significant changes in savings behavior.

[Key word] Gross national income Household savings deposits

1、方法与模型

为了考察改革开放以来中国居民的储蓄存款与收入的关系是否已发生变化,以城乡居民人民币储蓄存款年底余额代表居民储蓄(Y),以国民总收入GNI代表城乡居民收入,分析居民收入对储蓄存款影响的数量关系。

利用虚拟变量提高模型的描述精度,利用分段线性回归研究不同时段我国居民的消费行为。

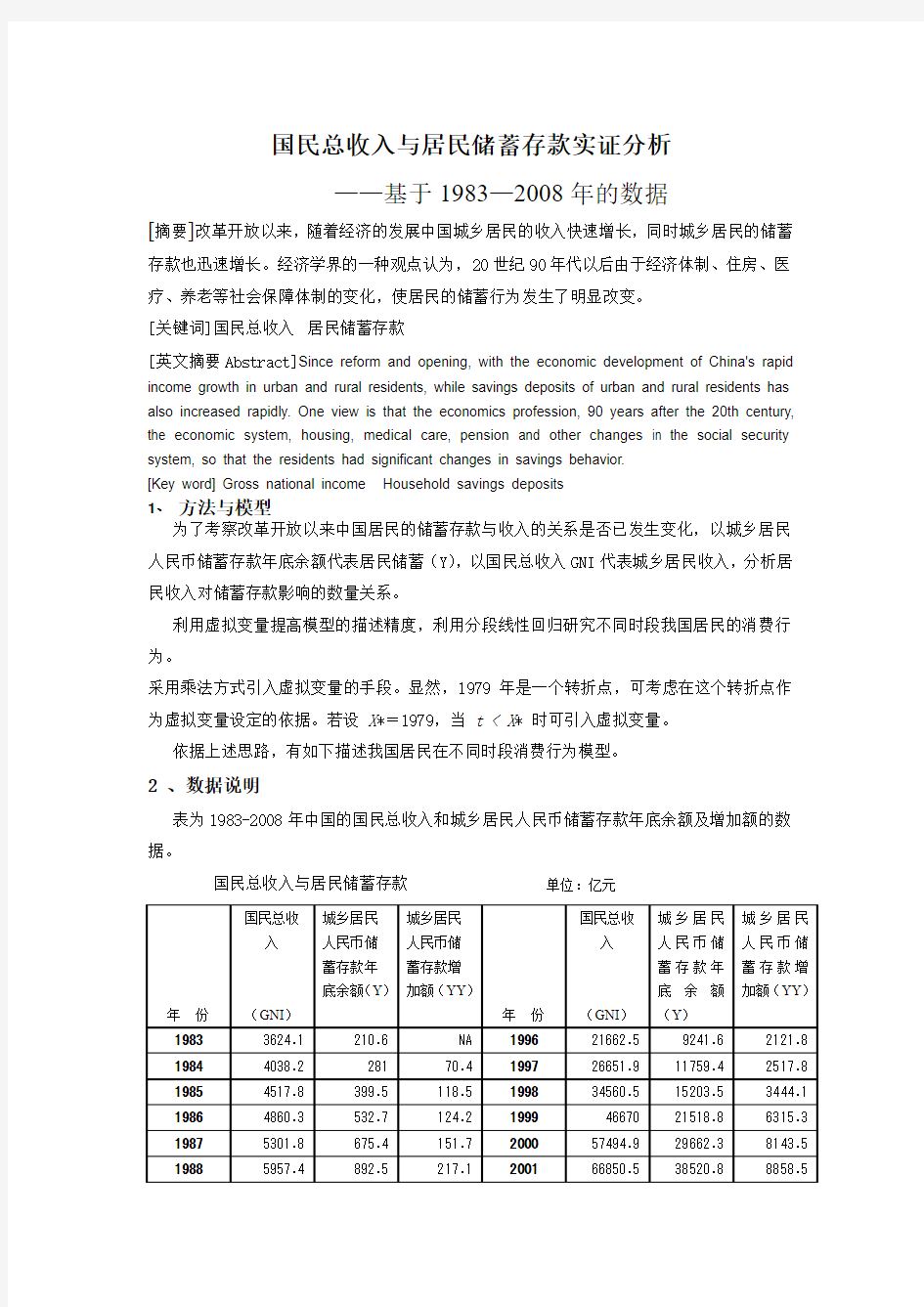

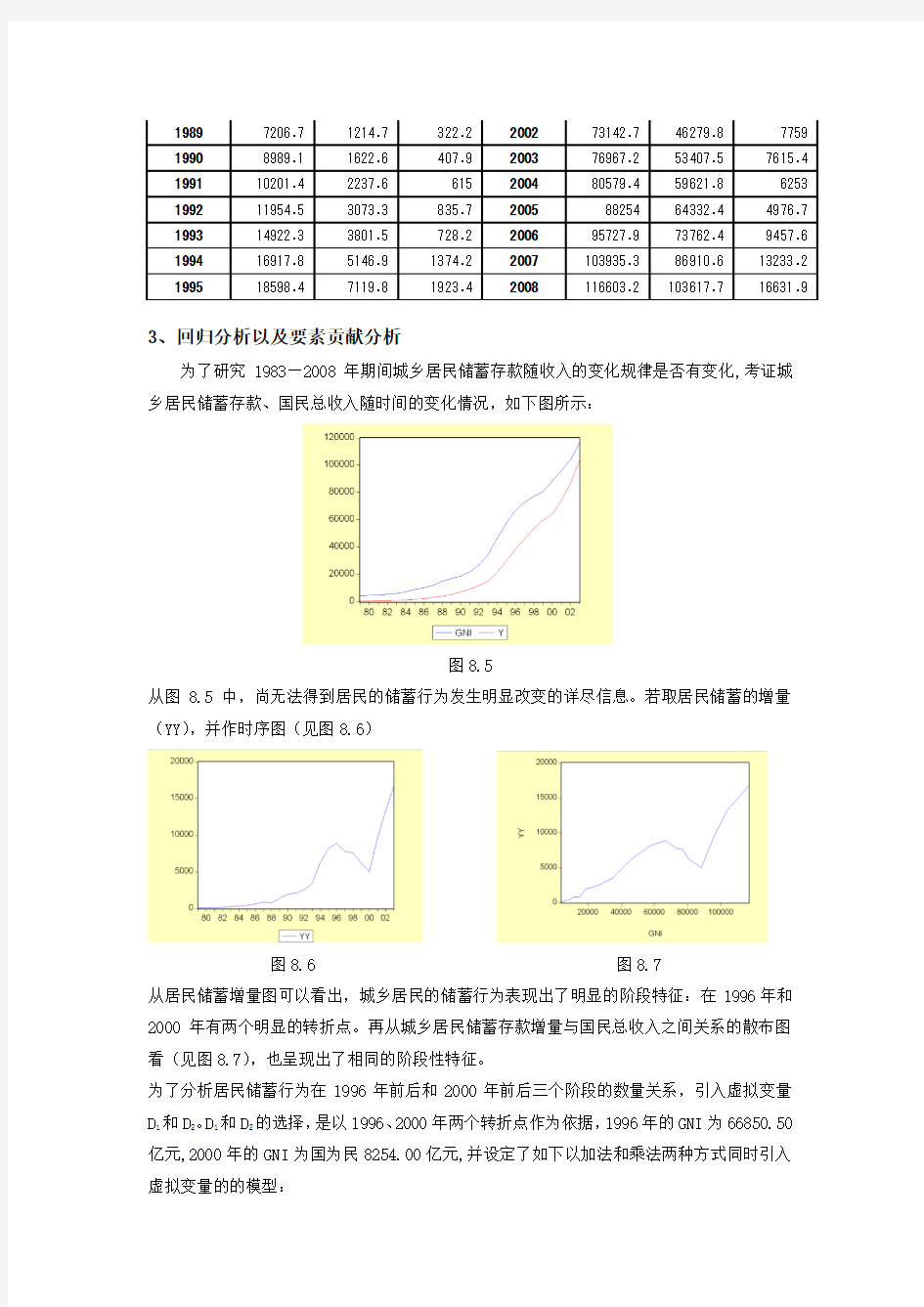

采用乘法方式引入虚拟变量的手段。显然,1979年是一个转折点,可考虑在这个转折点作为虚拟变量设定的依据。若设X*=1979,当t 依据上述思路,有如下描述我国居民在不同时段消费行为模型。 2 、数据说明 表为1983-2008年中国的国民总收入和城乡居民人民币储蓄存款年底余额及增加额的数据。 国民总收入与居民储蓄存款单位:亿元 3、回归分析以及要素贡献分析 为了研究1983—2008年期间城乡居民储蓄存款随收入的变化规律是否有变化,考证城乡居民储蓄存款、国民总收入随时间的变化情况,如下图所示: 图8.5 从图8.5中,尚无法得到居民的储蓄行为发生明显改变的详尽信息。若取居民储蓄的增量(YY),并作时序图(见图8.6) 图8.6 图8.7 从居民储蓄增量图可以看出,城乡居民的储蓄行为表现出了明显的阶段特征:在1996年和2000年有两个明显的转折点。再从城乡居民储蓄存款增量与国民总收入之间关系的散布图看(见图8.7),也呈现出了相同的阶段性特征。 为了分析居民储蓄行为在1996年前后和2000年前后三个阶段的数量关系,引入虚拟变量D1和D2。D1和D2的选择,是以1996、2000年两个转折点作为依据,1996年的GNI为66850.50亿元,2000年的GNI为国为民8254.00亿元,并设定了如下以加法和乘法两种方式同时引入虚拟变量的的模型: ()()12314266850.5088254.00t t t t t t t YY = +GNI GNI D + GNI D u ββββ+--+ 其中: 11199601996t t D t =?=?=?年以后 年及以前 21200002000t t D t =?=? =?年以后 年及以前 对上式进行回归后,有: Dependent Variable: YY Method: Least Squares Date: 06/16/05 Time: 23:27 Sample (adjusted): 1979 2003 Included observations: 25 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -830.4045 172.1626 -4.823374 0.0001 GNI 0.144486 0.005740 25.17001 0.0000 (GNI-66850.50)*DUM1 -0.291371 0.027182 -10.71920 0.0000 (GNI-88254.00)*DUM2 0.560219 0.040136 13.95810 0.0000 R-squared 0.989498 Mean dependent var 4168.652 Adjusted R-squared 0.987998 S.D. dependent var 4581.447 S.E. of regression 501.9182 Akaike info criterion 15.42040 Sum squared resid 5290359. Schwarz criterion 15.61542 Log likelihood -188.7550 F-statistic 659.5450 Durbin-Watson stat 1.677712 Prob(F-statistic) 0.000000 即有: ()()12t = -830.4045 + 0.1445 - 0.2914-66850.50 + 0.5602-88254.00t t t t t YY GNI GNI D GNI D se =(172.1626)(0.0057) (0.0272) (0.0401) t = (-4.8234) (25.1700) (-10.7192) (13.9581) 20.9895R = 20.9880R = 659.545 F = 1.6777DW = 由于各个系数的t 检验均大于2,表明各解释变量的系数显著地不等于0,居民人民币储蓄存款年增加额的回归模型分别为: 1t 2t 3t = -830.4045 + 0.1445+1996 = 18649.8312- 0.1469+1996<2000 =- 30790.0596 + 0.4133+2000t t t t t t t YY GNI t YY YY GNI t YY GNI t εεε ≤?? =≤??>? 4、结论 这表明三个时期居民储蓄增加额的回归方程在统计意义上确实是不相同的。1996年以前收入每增加1亿元,居民储蓄存款的增加额为0.1445亿元;在2000年以后,则为0.4133亿元,已发生了很大变化。上述模型与城乡居民储蓄存款与国民总收入之间的散布图是吻合的,与当时中国的实际经济运行状况也是相符的。 需要指出的是,在上述建模过程中,主要是从教学的目的出发运用虚拟变量法则,没有考虑 通货膨胀因素。而在实证分析中,储蓄函数还应当考虑通货膨胀因素。 参考文献: 1、赵卫亚 《计量经济学教程》 上海财经大学出版社 2、《中国统计年鉴2004》,中国统计出版社。 1.利用居民储蓄调查数据进行SPSS频数分析,分析被调查者的常住地、职业和年龄分布特征,并绘制条形图。 2.利用居民储蓄调查数据从数据的集中趋势、离散程度和分布形状等角度,分析被调查者本次存款金额的基本分布特征,对不同常驻地储户存款金额的基本特征进行对比。 3.利用居民储蓄调查数据,假设存款金额服从正态分布,能否利用本章所讲解的功能,找到存款金额“与众不同”的样本,并说明理由。 4.利用居民储蓄调查数据,结合被调查者的年龄状况,分析储户的收入分布特征。 5.三代同堂的家庭中,婆婆与儿媳妇关系紧张的现象并不少见,为了了解住房条件对婆媳关系的影响,先对600户家庭进行调查并进行列联分析,如下表所示 婆媳关系 * 住房条件 Crosstabulation 住房条件 Total 差一般好 婆媳关系紧张Count 57 78 60 195 Expected Count % within 婆媳关系 % within 住房条件 一般Count 45 87 63 195 Expected Count % within 婆媳关系 % within 住房条件 和睦Count 48 45 117 210 Expected Count % within 婆媳关系 % within 住房条件 Total Count 150 210 240 600 Expected Count % within 婆媳关系 % within 住房条件 Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 39.668 4 0.000 Likelihood Ratio 40.070 4 0.000 Linear-by-Linear Association 15.980 1 0.000 N of Valid Cases 600 a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 48.75. 1)补充第一张表中第一行和第四行单元格中空缺项的计算结果 2)写出卡方检验的统计量并说明其构造的基本原理 3)判断婆媳关系与住房条件有无联系 6.利用减肥产品效果数据,分析两种减肥产品所产生的效果分布是否一致 7. 说明居民调查储蓄中多选项问题是按照哪种方式拆分的。利用多选项分析被调查者本次存款的主要目的,并对不同年龄段储户的储蓄目的进行分析。 数据分析调查报告模版 下面是我对数据分析的一些格式及规范要求 数据分析应当包括以下几个主要部件: 1。样本情况分析及调查工具说明 2.调查结果分析 以图表加文字的方式呈现数据分析的结果,并对结果简单的解释与说明。(1)表格设计的要求 表格应为三线表(自动套用格式中的“简明Ⅰ型”),表格应当包括表序号、表题目,及数据内容。其中表格中的数据及文字小正文一号,表格序号在报告中进行统一设计与安排,且表格题目应当在表格的正中上方。 图表的设计要求,图表设计大小应当与正文的文字大小匹配,图表应当包括图序号,图题及图形。其中图序号在报告中也应当进行统一设计与安排,但不得与表格序号混用.图题目应当在图表的正中下方,图中的数据与文字也应当比正文文字小一号。 一些简单与明白的数据结果,仅以表格陈述就可以.但如果数据结果比较复杂,数据结果比较繁多,那么可以将表与图结合起来进行数据结果描述。这样既给读者具体的数据结果信息,亦能使数据信息以很具像的方式进行呈现。 (2)结果的分析应体现层次性.一般按大家的操作化结构,分专题进行结果分析。每个专题结束之后,应当进行简要的总结与归纳,突出其中一些主要或令人意外的结果。最后,在所有的专题分析完之后,应当有一个综合的分析,并在其中陈列本次调查结果中最具有价值的一些结果与结论。 (3)结果分析中,禁止用大量的文字对结果进行说明性的描述,请大家尽量使用简洁与简单的方式陈述结果,但也不能只为追求很少的文字,对一些内容结果进行有选择性的删除,务必做到二者的平衡。 (4)调查报告中,如果有引入统计符号,所有的统计符号均为斜体表示。 请大家先自学教材后面附录二中的社会调查报告实例,然后再参考下面的一份调查报告样例: 一、 1)对数据集居民储蓄调查数据(存款).sav按照户口类型和年龄对存款金额进 行分类汇总,计算其均值和标准差。(方法一:打开数据-分类汇总-“年龄和户口”移入分组变量、将“存款金额”两次移动到变量摘要里-分别点击下方函数——得到变量摘要里“a5 mean 和a5sd”---再点击下方“创建只包含汇总变量。。。。”)(方法二:利用拆分-比较组点进“年龄和户口”-分析-描述统计-描述-点进“存款金额”)得到如下: 2)分组、频数分析(对数据集居民储蓄调查数据(存款).sav进行分析)(原理与上题方法二一样利用拆分--只是最后将“描述统计”中的“描述”换成“频率”)得到:(也可以加上直方图) 3)分析储户的户口和职业的基本情况(听老师说可以直接做饼状图:去掉拆分 ——图形-——旧对话框——饼图——个案组摘要、定义——职业移入“定义区分”,户口移入“行”)得出: 4)分析储户一次存款金额的分布,并对城镇储户和农村储户进行比较。存款金 额分为500元以下(包括500元)、500~2000元,2000~3500元、3500-5000元,5000以上。(将存款金额重新编码为不同变量,定义新值,做拆分—描述——频率:转换——重新编码不同变量——。。。。。这个应该都熟悉具体不赘述,重新定义完后要返回到变量视图给“金额等级”赋值1代表500一下,2代 表500-2000.。。。然后做拆分(选入户口)——分析——频率——选入“金额等级”)得到: 然后可以利用“复式条形图”做出下面:(去掉拆分——图形——旧对话框——条形图——复式条形图、定义——“金额等级”到类别轴,户口到定义类聚。两个颠倒无所谓) 对居民储蓄率估算方法的比较及再估计 刘书祥马双 (西南财经大学经济学院,成都610074;西南财经大学经济与管理研究院,成都610074) 摘要:本文就目前学术界对我国居民储蓄率不同估算方法的统计口径、调整过程进行全面对比,得出采用财富增加值估算居民储蓄的方法比较符合我国的国情,更好地解决了我国收入不透明所带的统计缺陷。本文用该方法估算出1978~2006年间的居民储蓄率,最终的估算结果与Modigliani和Cao (2004)等的估算值在1978~2000比较接近,变动趋势完全相同。但与Modigliani和Cao不同的是,本文将他们的估计中所遗漏的股票、企业债券等金融资产一并加以考虑,得出结论:2000~2006年居民储蓄率呈现持续上升的趋势,要很好地解释居民储蓄率的长期趋势,必须考虑股票、债券市场的发展对居民储蓄率的影响。 关键词:居民储蓄率;估算方法;财富;隐形收入 引言 储蓄对研究经济增长问题、消费者行为问题具有至关重要的作用。在经济增长方面,索洛(1956)指出,不同的储蓄率对应不同的消费水平,在转移动态中,不同的储蓄水平对消费者的短期福利具有很重要的影响;在消费者行为方面,储蓄是消费者将资源用于未来消费的部分,以用来应对未来收入的不确定性;在经济周期方面,储蓄是当前消费的对偶,储蓄量的大小对应着消费量的多少,而消费的短期波动是总需求波动的重要组成部分,因此储蓄对研究经济波动也具有十分重要的意义。然而根据所研究问题的需要以及对储蓄口径的理解不同,人们对储蓄率的认识存在很大的差异。因此讨论各估算方法的优劣、统一其估算的口径是本文产生的主要背景。 一、中国居民储蓄率估算方法综述 根据任若恩(2006)对储蓄率计算口径的总结,总储蓄被拆分为国民储蓄和国外储蓄。国民储蓄包括私人储蓄、政府部门储蓄,其中私人储蓄由居民储蓄、为居民服务的非盈利团体储蓄、企业储蓄组成,政府储蓄为公共部门的储蓄。总储蓄扣减固定资产消耗或资本折旧,即为净储蓄。在计算储蓄率时,可以是储蓄与对应的GDP或GNP之比,也可以是储蓄与对应的可支配收入之比,因此可以分别得到国民储蓄率、政府储蓄率、居民储蓄率、企业储蓄率等。在这些储蓄率指标中,居民储蓄率最为重要,因为它反映了经济中最基本的经济主体,即居民个人或家庭的储蓄行为,因而一直为学术界长期关注。目前,对居民储蓄率进行估算的方法主要有以下几种: (一)Modigliani和Cao (2004)将储蓄界定为一段时间内财富的增加值,具体计算公式为①:S W =?(1) ?=?+?+?+?(2) W CUR DEPO SEQ PI 我区居民储蓄存款攀升 现象分析 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN] 我区居民储蓄存款攀升现象分析 近年来,随着我区经济实力的不断增强,人民生活水平的逐渐提高,我区的居民储蓄存款余额也产生了一系列新的变化,其中最为引人注目的是居民储蓄存款余额的高增长。到XX 年末首次突破了200亿元,此后在保持原有增势的基础上表现得更为“突飞猛进”,至XX 年6月,更是达到了亿元,在两年半的时间里增加了97亿元之多。那是什么原因使我区的居民储蓄存款不断攀升呢本文将对这一情况作简要分析。 一、五年来居民储蓄存款现状 (一)总体规模日益壮大 按照户籍人口计算,XX年,全区金融机构居民储蓄存款余额为亿元,人均储蓄余额为万元;此后一路飚升:XX年为万元/人、XX年为万元/人,XX年为万元/人,到今年上半年人均储蓄余额上升至万元/人。 (二)储蓄结构变化明显 居民储蓄存款高成长的另一个突出表现是定期储蓄存款的居高不下。虽然近年来储蓄利率较低,国家又征收利息税,但是仍未能让居民的“储蓄热情”减退,定期储蓄仍然占据主导地位。从XX年至今年上半年,比重始终保持在70%以上,其中XX年达到最高值%,XX年跌至%,到今年上半年又回升至%。 (三)发展速度十分迅猛 从XX年到今年上半年,我区的居民储蓄存款余额年平均增幅为%,其中XX年与XX年增幅更是达到了30%以上。储蓄存款的高速增长不仅高于同期的经济增长速度,而且也高于同期职工年平均工资、农村居民家庭年人均纯收入的增长水平。从XX年到今年上半年,我区的增加值年均增长为%,同期职工年均工资增长为%,同期农村居民家庭人均纯收入年均增长为%,均明显低于储蓄平均增速。 二、导致居民储蓄高增长的因素 国民收入的初次分配和再分配 一、国民收入初次分配 (一)国民收入初次分配的内涵 初次分配是国民收入在物质生产领域内进行的分配。经过初次分配所形成的收入叫“原始收入”,经过再分配所形成的收入,叫“派生收入”或“最终收入”。 (二)国民收入初次分配过程 国民收入的初次分配,是在国有经济、集体经济及非公有制经济的各企业中分别进行的。 ⒈国有经济初次分配: 国有企业创造的国民收入,在初次分配中分解为三部分:(1)以税金形式上缴国家,成为国家集中的纯收入,由国家统筹安排,在全社会范围内使用;(2)以企业基金形式留归企业支配,用于企业发展生产、集体福利、职工奖励等方面;(3)以工资形式根据按劳分配原则分配给企业职工,由职工个人支配和使用。 ⒉集体经济初次分配: ⑴城镇集体经济初次分配:城镇集体企业创造的国民收入,在初次分配中分解为四部分:①以税金形式上缴国家财政,形成国家集中的纯收入;②以合作基金形式上缴集资单位,形成统一支配的集体收入;③以企业基金形式留给企业;④以工资形式分配给职工,形成职工个人收入。 ⑵农村集体经济的初次分配:农村集体经济由于普遍实行家庭联产承包责任制,所以,要以承包农户为单位进行国民收入的初次分配。承包农户创造的国民收入在初次分配中发解为四部分:①以农业税形式上缴国家,形成国家集中的纯收入;②以公积金、公益金形式留给集体,用于扩大再生产和集体福利; ③管理费形式提留给乡村政权组织;④以个人收入形式留归农户。 ⑶个体经济的初次分配:个体经济单位创造的国民收入,在初次分配中分解为两部分:①以税金形式上缴国家;②税后利润全部形成个体劳动者的个人收入。 ⑷私营经济的初次分配:私营企业创造的国民收入,在初次分配中分解为三部分:①以税金形式上缴国家;②以工资形式分配给企业职工;③以企业主收入形式归企业主支配。 ⑸“三资企业”的初次分配:“三资企业”创造的国民收入,在初次 辅修金融学论文 我国居民储蓄高速增长对经济的影响 学生姓名:杨宇豪 学号: 32011060119 学院(系):文化与传播学院 专业(方向):广告学 指导教师:王苹老师 2013年5月 中文摘要 近10年间,中国人民银行已连续数次调整储蓄利率。尽管利息一降再降,但我国的居民储蓄率却节节攀升,每年以0.5个百分点的速度一路高涨。本文将会简要分析我国高存储率对于长期经济发展的影响以及对于如何提高消费能力以及降低储蓄率进行简单探究以及建议。 关键词:储蓄率利息消费能力 : 正文 自改革开放以来,我国国民总储蓄率一直居高不下,而且还在持续上升:上世纪80 点初期,我国的储蓄率基本上维持在35 %左右;90 年代末,上升到40 %以上;2006 年开始,我国国民总储蓄率超过50 % ,而且之后还在持续上升;到2008 年年底,我国总消费占GDP的比重为48. 6 % ,其中居民消费占GDP 的比重35. 3 % ,政府消费占比为13. 3 % ,国民总储蓄率达到51. 4 %。 如同人的优点和缺点并存一样,高储蓄也有其利弊之处。 对我国经济的积极影响: 首先,改革开放以来,高储蓄率为我国经济增长提供了充足资金来源,是支持经济快速增长的重要因素。 源源不断的资金流保证了金融机构的流动性,增强了银行的稳定性。从银行角度而言,我国四大国有商业银行在背负大量不良资产的同时还能正常运转,其原因也在于储蓄率居高不下,银行有源源不断的社会资金流入。当前银行已有和已剥离尚未处理的不良资产、证券和非证券资产损失、保险的投资损失和利差损失等积累的数额巨大,很难消化,如果不是高储蓄率的支撑,金融的运行和平衡就将被打破。 高储蓄率伴随着高投资率,对我国经济发展的贡献显着。最近10年间,中国以远高于世界主要发达国家和发展中国家的投资率,实现经济高速增长,最根本原因在于高投资是以充分的国内储蓄为保障。储蓄是投资的来源,有了充足的资金供给,加上各方面加快发展的积极性很高,存在着巨大的投资需求,在外部条件上形成了投资率上涨的压力。而投资正是我国经济近几年实现高速增长的最主要动力。 居民储蓄对银行来讲是负债, 是吸收居民暂时不用的资金, 即使是定期存款, 居民在急需时, 也可提前支取, 所以资金来源是短期的。但通过银行发挥中介作用, 此存彼取, 环环相扣, 在银行帐面上总有一些余额, 这些余额就成为银行发放长期贷款的资金来源, 满足企业长期贷款的需要 化消费为积累。居民储蓄来自于日益增长的货币收入, 随着货币收入的增长,人们用于储蓄的比例会越来越大, 这就使得银行能把居民购买力推迟的部分, 用于企业发展生产的需要, 最终使消费资金转化为积累资金。正如上面我们谈到的,累积资金将会成为企业投资以及公共投资支出的主要资金来源,可以大大缓解投资企业的资金赤字问题,这些都需要高储蓄率的支撑以及持续不断的支援。但是事物总是存在两面性,高储蓄率尽管存在许多对于经济发展的优势,但是对于经济发展的负面影响同样是相当显著的。 首先,储蓄与消费反差过大, 会破坏生产与消费的关系。储蓄与消费密切联系。在收入一定的情况下,储蓄与消费呈此消彼长的关系。因此, 居民储蓄余额的急剧扩张, 意味着消费的相应减少, 消费品市场供过于求,加剧了生产与消费之间的矛盾, 由于银行信贷总量中储蓄的份额越来越大, 在银行存款中, 储蓄存款所占比重已超过财政性存款和企业存款, 列居首位, 使得社会购买力转化为储蓄再形成信贷资金的比例和数量增大,社会生产的商品消费相对缩减。由于大量储蓄存款转化而成的信贷资金被积压产品、滞销商品、库存商品所占用, 引起消费对生产的促进作用弱化, 生产与消费不协调差距加大, 这样不仅抑制了合理的消费, 而且限制了居民的投资倾向。同时也会使居民的投资倾向以及投资心理热情趋于冷淡。将会使得居民消费热情大大受到制约,社会购买力将会随之受到影响 工管机考复习: 1、基础题:收集到以下关于两种减肥产品试用情况的调查数据,请问在SPSS中应如何组 织该份材料? 2、现有两个SPSS数据文件,分别名为“学生成绩单一.sav”和“学生成绩单二.sav”,存放 了关于学生学号、性别和若干门课程成绩的数据。 2-1请将这两份数据文件以学号为关键变量进行横向合并,形成一个完整的数据文件“学生成绩单”。以下操作均以此数据库为准。 2-2对每个学生计算得优课程和得良课程数,并按得估课程数的降序排序。 2-3请计算每个学生课程的平均分和标准差,同时计算男生和女生各科成绩的平均分。 2-4如果将本数据库中的数据看做为来自总体的样本数据,试分析男生和女生的课程平均分是否存在显著差异。 2-5如果将本数据库中的数据看做为来自总体的样本数据,试分析哪些课程的平均分差异不显著。 2-6请任意选择两门课程成绩作为解释变量和被解释变量,利用SPSS的绘制散点图功能进行一元线性回归分析。 (1)请绘制全部样本以及不同性别下两门课程成绩的散点图,并在图上绘制三条回归直线,其中,第一条针对全体样本,第二条和第三条分别针对男生和女生样 本。 (2)对各回归线的拟合效果进行评价。 3、有一份关于居民储蓄调查的模拟数据存储在Excel中,文件名为“居民储蓄调查数据.EXL”。 该数据的第一行是变量名,格式如下表所示,请将该份数据转换成SPSS数据文件,并在SPSS中指定其变量名标签和变量值标签。(该份数据的具体含义见Excel文件的后半部分)。以下操作均使用此数据库。 3-1利用居民储蓄调查数据,采用SPSS数据筛选功能将数据分成两份文件。其中,第一份数据为存储常住地在“沿海或中心繁华城市”且本次存储金额在1000~5000元之间的调查数据;第二份数据文件是按照简单随机抽样选取的70%的样本数据。 3-2利用居民储蓄调查数据,将其按常住地(升序),收入水平(升序),存款金额(降序)进行多重排序。 3-3大致浏览存款金额的数据分布状况,并选择恰当的组限和组距进行分组。 3-4如果认为调查中“今年的收入比去年增加”且“预计未来一两年收入仍会增加”的 一、国民收入初次分配 (一)国民收入初次分配的内涵 初次分配是国民收入在物质生产领域内进行的分配。经过初次分配所形成的收入叫“原始收入”,经过再分配所形成的收入,叫“派生收入”或“最终收入”。 (二)国民收入初次分配过程 国民收入的初次分配,是在国有经济、集体经济及非公有制经济的各企业中分别进行的。 ⒈国有经济初次分配: 国有企业创造的国民收入,在初次分配中分解为三部分:(1)以税金形式上缴国家,成为国家集中的纯收入,由国家统筹安排,在全社会范围内使用;(2)以企业基金形式留归企业支配,用于企业发展生产、集体福利、职工奖励等方面;(3)以工资形式根据按劳分配原则分配给企业职工,由职工个人支配和使用。 ⒉集体经济初次分配: ⑴ 城镇集体经济初次分配:城镇集体企业创造的国民收入,在初次分配中分解为四部分:①以税金形式上缴国家财政,形成国家集中的纯收入;②以合作基金形式上缴集资单位,形成统一支配的集体收入;③以企业基金形式留给企业;④以工资形式分配给职工,形成职工个人收入。 ⑵农村集体经济的初次分配:农村集体经济由于普遍实行家庭联产承包责任制,所以,要以承包农户为单位进行国民收入的初次分配。承包农户创造的国民收入在初次分配中发解为四部分:①以农业税形式上缴国家,形成国家集中的纯收入;②以公积金、公益金形式留给集体,用于扩大再生产和集体福利;③管理费形式提留给乡村政权组织;④以个人收入形式留归农户。 ⑶个体经济的初次分配:个体经济单位创造的国民收入,在初次分配中分解为两部分:①以税金形式上缴国家;②税后利润全部形成个体劳动者的个人收入。 ⑷ 私营经济的初次分配:私营企业创造的国民收入,在初次分配中分解为三部分:①以税金形式上缴国家;②以工资形式分配给企业职工;③以企业主收入形式归企业主支配。 ⑸“三资企业”的初次分配:“三资企业”创造的国民收入,在初次分配中分解为四部分:除按注册投资比例分一部分给外方投资者外,其余部分的分配与一般企业相似,分别以税金、企业基金、工资形式,形成国家收入、企业收入和劳动者个人收入。二、国民收入再分配 (一)国民收入再分配的含义 以初次分配形成的三种基本原始收入作为前提条件和出发点,国民收入还要在全社会范围内进行再分配。国民收入再分配是国民收入继初次分配之后在整个社会范围内进行的分配。 (二)国民收入进行再分配的原因 在社会主义制度下,国民收入之所以必须进行再分配,有下列原因: ⒈满足非物质生产部门发展的需要。在国民收入初次分配过程中,只有物质生产部门的劳动者获得了原始收入,而非物质生产部门要获得收入,必须通过对国民收入的再分配解决。通过对国民收入的再分配,把物质生产部门创造的一部分原始收入,转给不创造国民收入的非物质生产部门,形成“派生收入”,以满足文化教育、医疗卫生、国家行政和国防安全等部门发展的需要和支付这些部门劳动者的劳动报酬。 在谈这个问题之前先说说写一份好的数据分析报告/邮件的重要性,很简单,因为分析报告的输出是是你整个分析过程的成果,是评定一个产品一个运营事件的定性结论,很可能是产品决策的参考依据,既然这么重要那当然要写好它了。 我认为一份好的分析报告,首先要有一个好的框架,跟盖房子一样,好的分析肯定是有基础有层次,有基础坚实,并且层次明了才能让阅读者一目了然,架构清晰、主次分明才能让别人容易读懂,这样才让人有读下去的欲望; 第二,每个分析都有结论,而且结论一定要明确,如果没有明确的结论那分析就不叫分析了,也失去了他本身的意义,因为你本来就是要去寻找或者印证一个结论才会去做分析的,所以千万不要忘本舍果; 第三,分析结论不要太多要精,如果可以的话一个分析一个最重要的结论就好了,很多时候分析就是发现问题,如果一个一个分析能发现一个重大问题,就达到目的了,不要事事求多,宁要仙桃一口,不要烂杏一筐,精简的结论也容易让阅者接受,减少重要阅者(通常是事务繁多的领导,没有太多时间看那么多)的阅读心理门槛,如果别人看到问题太多,结论太繁,不读下去,一百个结论也等于0; 第四、分析结论一定要基于紧密严禁的数据分析推导过程,不要有猜测性的结论,太主观的东西会没有说服力,如果一个结论连你自己都没有肯定的把握就不要拿出来误导别人了; 第五,好的分析要有很强的可读性,这里是指易读度,每个人都有自己的阅读习惯和思维方式,写东西你总会按照自己的思维逻辑来写,你自己觉得很明白,那是因为整个分析过程是你做的,别人不一定如此了解,要知道阅者往往只会花10分钟以内的时间来阅读,所以要考虑你的分析阅读者是谁?他们最关心什么?你必须站在读者的角度去写分析邮件; 09级金融二班胡冬莹 21090719 我国城镇居民储蓄率变化实证分析 1.引言:目前中国经济告诉发展,带动经济的三驾马车各自发挥着作用,然而,比较之下,消费对经济的带动作用是不显著的,原因在于我国低消费高储蓄的现状,那么是什么因素影响了储蓄,影响的方向和强度如何,下面我们就我国城镇居民储蓄率变化的实证分析这一论题进行探讨。 2.理论分析 一个社会的储蓄总量受很多因数的影响,根据经典西方宏观经济学理论,储蓄水平主要受收入因数、利息率、物价水平、收入分配等因数的影响。收入是决定储蓄的重要因数,收入的变化会直接决定着储蓄的变化。在其他条件不变的情况下,储蓄与可支配收入之间存在着正方向的变化关系,即居民的可支配收入增加,储蓄量增加;个人可支配收入减少,储蓄量减少。可支配收入是指居民户在支付个人所得税之后,余下的全部实际现金收入。在本文中,我们选当年的收入增长率来考察收入因数对储蓄率的影响。传统经济学认为,在收入即定的条件下,较高的利息率会使储蓄增加。在本文中,我们选用的利息率是根据当年变动月份加权平均后的一年期储蓄存款加权利率。物价水平会导致居民户的消费倾向的改变,从而也就会改变居民户的储蓄倾向。本文用通货膨胀率来考察物价水平对储蓄率的影响。凯恩斯认为,收入分配的均等化程度越高,社会的平均消费倾向就会越高,社会的储蓄倾向就会越低。在国际上,衡量收入分配平均状况最常用的指数是基尼系数,本文选用的是中国1979 年到2002 年的各年的城镇居民收入的基尼系数。在本文中,我们用城镇居民的储蓄率作 为被解释变量。计算方法是:储蓄率= 当年城镇居民储蓄增量/ 当年城镇居民总可支配收入。 4.模型设计 我们的模型是: y = c + b1 * rgpi + b2 * i + b3 * rcpi+ b4 * gini + u 其中,c 度量了截距项,它表示在没有收入的时候人们也要花钱消费,储蓄率 为负。 b1 度量了当城镇个人可支配收入率变动1 %时,储蓄增长率的变动。 b2 度量了当利率变动一个单位,其实也就是1 %时,储蓄的增量的变动。 b3 度量了当通货膨胀率变动一个单位,储蓄增量的变动。 b4 度量了基尼系数对储蓄率的影响。这也是本文的重点变量。 u 是随机误差项。 我们的模型数据样本为从1979 —2002 年份城镇居民储蓄率、城镇收入增长率、一年期储蓄利率、通货膨胀率、城镇居民基尼系数。(数据见附表) 3. 实证分析 利用eviews 回归结果如下: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 09/19/11 Time: 21:45 Sample: 1979 2002 Included observations: 24 Variable Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob. C -0.326523 0.048195 -6.775090 0.0000 RGPI 0.252695 0.160060 1.578750 0.1309 I 0.032011 0.004733 6.762979 0.0000 RCPI -0.471921 0.237123 -1.990191 0.0612 高一政治必修一知识点:国民收入的分配与财政 一、社会总产品、社会总产值和国民收入 1、社会总产品 社会总产品是指生产成果的物质形态,即使用价值形态 2、社会总产值 社会总产值是指在市场经济条件下,社会总产品的价值形态,即货币形态 ▲社会总产品和社会总产值是从不同的角度对社会产品进行度衡 3、国民收入 (1)国民收入的含义 在社会总产品中扣除已消耗的生产资料余下的那部分净产品,用货币表示就是净产值,称作国民收入.在市场经济条件下,国民收入有两种存在形式,即实物形式和价值形式. (2)增加国民收入的实际意义 国民收入是劳动者新创造的社会财富,是一个国家扩大再生产和提高人民生活水平的能力标志.也是一个国家经济实力的重要标志.只有国民收入部分,才能用于扩大再生产和人民生活消费.人均国民收入的增加,可以衡量一个国家生产力的发展程度.从某种意义上说,只有增加国民收入,才能实现“国强民富”. (3)增加国民收入的根本途径 在社会生产过程中,采用新技术,提高劳动生产率是增加国民收入的根本途径。 二、积累和消费 国民收入从创造出来到最终用于扩大再生产和各种消费,需要经过复杂的分配过程。在此以后,按最终用途,国民收入分为两部分:一部分用于积累;—部分用于消费。 1、积累和消费的关系 (1)积累和消费的关系是客观的不依人的意志为转移 (2)积累和消费之间具有一致性 在社会经济生活中,积累和消费之间具有相互促进的一面.积累主要用于扩大再生产,而生产的发展是提高消费水平的基础.任何一个国家,如果没有积累和生产的发展,消费水平的提高必然落空. 同时消费是生产的出发点和归宿.消费水平的提高不仅有利于提高劳动者的素质和技能,激发劳动者的劳动热情,而且可以对生产提出更高的要求,促进生产的发展,促进国民收入的增加和积累的扩大. 在社会主义社会,公有制经济是国民经济的主体,从根本上说,国民收入不论用于积累还是用于消费,都是为全体人民谋利益的。 例如,国家和集体投资,兴修水利,建设粮食、蔬菜生产基地,可以增加粮食、副食品的供应,提高人民的消费水平。又如,国家或企业提高劳动者的工资,可以调动劳动者的劳动积极性,从而推动社会经济的发展,有利于国家增加积累。 (3)积累和消费之间也存在不一致性 积累代表社会的共同利益、长远利益,消费代表经济活动参加者的个人利益和社会的目前利益。在一定时期内国民收入的总量是既定的。用于积累的部分过多消费部分必然会相应减少,这样就会挫伤人们的劳动积极性,降低生产发展的速度,增加积累也会落空.同时,消费萎缩,或者消费的增长赶不上生产的增长,生产的扩大和积累的实现也会受到阻碍.。反之,消费部分过大,对生产成果搞“分光吃净”,生产发展没有后劲,最终也会阻碍消费水平的提高。在社会主义条件下,积累和消费之间的不一致性依然存在 因此,必须正确处理好二者的关系。 2、正确处理好积累和消费的关系的意义 为什么要进行国民收 入再分配 政治经济学研究课题 陈力颖——41104685 郭嫣然——41011016 王楚茜——41104612 杨兰——41104613 2012/5/19 目录 一、什么是国民收入?................................. - 2 - 二、什么是国民收入分配?............................. - 2 - 三、什么是国民收入初次分配?......................... - 2 - 四、什么是国民收入再分配?........................... - 3 - 五、进行国民收入再分配的主要途径:................... - 3 - ①国家预算:...................................... - 3 - ②银行信贷:...................................... - 3 - ③劳务费用:...................................... - 4 - ④价格变动:...................................... - 4 - 六、为什么进行国民收入再分配?....................... - 5 - 七、国民收入再分配的改进............................. - 6 - 1、我国收入分配的主要原则......................... - 6 - 2、国民收入再分配机制的调整....................... - 8 - 3、目前我国在国民财富分配中出现的主要问题: ....... - 8 - ①居民收入差距出现两极分化..................... - 8 - ②权力化市场把控中国财富流动................... - 9 - ③政府依靠财政增收持续扩权.................... - 11 - - 1 - 数据分析 我们设样本一为抽样总体,样本二为男生的抽样总体,样本三为女生的抽样总体。 一、生活费水平的分析 1. 对样本一的分析 由整理后输入计算机的数据,我们绘制出样本一生活费水平的频数分布表和直方图,结果如下: 样本一生活费水平的频数分布表 频率百分比有效百分比累积百分 500以下26 500-70024 700-9009 900以上6 总数65 由上图可以看出:样本一(即本科生抽样全体)月生活费500元以下所占频数最高。 样本一(总体)平均月生活费置信区间的构造表 One-Sample Statistics N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 频数65 从上述分析可知:我们有95%的把握认为重庆工商大学本科生的月生活费平均水平在元~元之间。 样本一男生月生活费水平的频数分布表 Statistics 频数 N Valid38 Missing0 Mean Std. Error of Mean Std. Deviation 频数 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid500以下14 500-70015 700-9004 900以上5 Total38 由上图可以看出:样本二月生活费500-700所占频数最高,是月生活费的众数。分析众数后,我们进一步分析月生活费的平均水平,得出结果如下: T-Test One-Sample Statistics N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 频数38 从上述分析可知:我们有95%的把握认为重庆工商大学科生男生的月生活费平均水平在 元~元之间。 3.对样本三的分析 由整理后输入计算机的数据,绘制出样本三女生月生活费水平的频数分布表和直方图,结果如下: 样本三女生月生活费水平的频数分布表 Statistics 频数 N Valid27 Missing0 Mean Std. Error of Mean Std. Deviation 中国居民储蓄率的影响因素分析 摘要:很多年以来我国一直是高储蓄率国家,由于高储蓄抑制消费,在我国提升内需的现实要求和新经济战略形势下对经济进一步发展不利。本文在生命周期—持久收入假说和预防性储蓄理论的基础上,结合中国转型经济的现实背景对中国居民储蓄率的影响因素进行了理论分析,并提出了相应的相关措施。 关键词:高储蓄率;生命周期-持久假说理论;预防性储蓄理论 引言 改革开放以来,中国经济取得了令人瞩目的高增长,但也存在着明显的结构性矛盾,其中的一个突出表现就是最终消费率占国内生产总值的比例在近年来呈现出明显的下降趋势。与此相对应的则是中国居民的高储蓄行为,几乎所有的研究均显示,中国的居民储蓄率高于世界上绝大多数国家和地区。高储蓄、低消费的特点导致中国的经济增长长期依靠投资和出口的拉动,这不仅增加了经济运行的内在不稳定性,而且还可能带来一系列深层次问题,甚至影响着未来经济发展方式的转变。“十八大”报告中也明确提出要使经济发展更多依靠内需特别是消费需求拉动,因此强调储蓄并不符合我国现阶段的经济形势,过高的储蓄势必会挤占消费需求,对新的经济战略造成负影响,据此,对中国居民储蓄率的影响因素进行全面而系统的研究已经成为学术界和政策制定者共同关心的问题。 本文用生命周期—持久收入假说和预防性储蓄理论分析了中国居民高储蓄率的影响因素,分析结果显示,收入水平的上升和收入差距是高储蓄率的主要原因。从20世纪90年代中后期以来,由于劳动就业、教育、医疗卫生、住房等领域内的市场化改革,导致中国居民面临的不确定性明显增加,由此预防性储蓄理论认为不确定性也是中国居民倾向于储蓄的重要原因。此外,住房状况和利率水平也在一定程度上推动了居民储蓄率的持续升高。 本文第一部分是理论基础分析,第二部分是文献综述分析,第三部分是居民储蓄率的影响因素分析,第四部分是相关的政策建议。 一.理论基础 莫迪利亚尼和布隆伯格(Modigliani and Brumberg ,1954)与弗里德曼(Freidman)分别在新古典经济学消费者效用最大化的理论基础之上,以跨期最优化作为基本的分析框架,提出了生命周期假说(Life Cycle Hypothesis ,LCH)和持久收入假说(Permanent Income Hypothesis,PIH)。 尽管两者并不完全相同,但基本思想均认为:理性的当事人在一生中将平滑自己的消费水平,从而实现生命周期中的各期消费产生相等的边际效用。也就是说,消费者将在整个生命周期跨度内依据其一生拥有的资源总量(持久收入)来安排他们的消费和储蓄,通过在整个生命周期内跨期消费的平滑来实现一生消费效用最大化。消费平滑意味着消费者将在工作期储蓄、青少年期和退休期负储蓄,从而消费水平在整个生命周期内保持稳定,但储蓄和财富呈驼峰型(hump-shaped)或倒V型。消费更多受总财富规模的影响,而不是受当期收入水平的影响,收入的短期改变并不会显著影响当期消费。 大作业之一: 完成居民储蓄问卷调查的相关分析,将结果粘贴到word文档并进行相关分析、解释。 居民储蓄问卷调查 1、您认为现在买东西合算还是存钱合算? (1)买东西合算(2)存钱合算 2、您今年的收入比去年增加了还是减少了? (1)增加(2)基本不变(3)减少 3、预计未来一两年中您的收入? (1)增加(2)基本不变(3)减少 4、您的月收入水平属于? (1)2000元以下(2)2000-5000元(3)5000-8000元(4)8000元以上 5、您本次存款的金额是多少?() 6、您本次存款的种类? (1)三年以上定期(2)三年以下定期(3)活期(4)定活两便(5)有奖储蓄 (6)个人通支存款(7)活期工资帐户(8)各类信用卡 7、存款的目的?(选三项) (1)买高档消费品(2)结婚用(3)正常生活零用(4)做生意(5)购买农业生产资料(6)买证券及单位集资(7)买房或建房(8)支付孩子教育费 (9)养老金(10)防止意外事故(11)得利息 8、您认为现在的物价水平? (1)过高,难以接受(2)偏高,可以接受(3)正常 9、您对近期市场物价趋势的看法 (1)会迅速上升(2)基本稳定(3)会略有下降 10、若物价上升幅度较大,您准备: (1)提款购物(2)购买其他证券(3)继续存款 11、如果目前利率维持不变,您准备: (1)继续存款(2)提款购物(3)购买其他证券 12、您手持一部分现金不存入银行的原因: (1)日常生活用钱(2)生意周转金(3)便于随时购买中意商品 (4)购买基金、债券、股票等有价证券 13、您的常住地位于: (1)沿海或中心繁华城市(2)边远地区 14、你的工作单位或职业是: 腹有诗书气自华 数据分析报告范文各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 一、2014年手游市场基本概况 1、2014年中国游戏市场份额分布:客户端游戏仍是游戏市场主导,移动游戏暂时 无法取代。 2、2014年移动游戏用户规模:2014年年底,手机游戏用户规模超过5亿,近半数中国人在玩手游 3、2014年移动游戏市场实际销售收入:2014年移动游戏销售收入超过200亿,销售收入是2013年的2倍以上 4、2014年手机游戏各类型占比分布:休闲游戏数量超过6成 5、各游戏类型留存率水平:动作类游戏留存率最高 二、用户行为透析 1、端游与手游之间用户重合度分析:端游与手游用户重合度达到%,端 游用户转化为手游用户的空间较大 2、2014年智能移动游戏操作系统分析:安卓成手机游戏主要操作系统,苹果手机用户更愿意花钱玩游戏 3、玩家付费行为分析:休闲射击类游戏付费人数多,重度手游单次付费金额较高 4、玩家付费时间分析:玩家的付费高峰习惯趋于稳定,付费高峰发生在午饭后和晚上睡觉前 5、支付方式对比:61%玩家首选支付宝 三、地域分布 1、60%手游用户聚集在三线城市,三线城市成手游蓝海市场 2、各游戏类型下载量占比最高的城市分布 四、手游发展趋势预测 1、手机游戏重度化、端游化 2、端游IP手游化 3、支付方式、支付渠道的变革 数据分析报告格式 分析报告的输出是是你整个分析过程的成果,是评定一个产品、一个运营事件的定性结论,很可能是产品决策的参考依据,既然这么重要那当然要写好它了。 我认为一份好的分析报告,有以下一些要点: 首先,要有一个好的框架,跟盖房子一样,好的分析肯定是有基础有层次,有基础坚实,并且层次明了才能让阅读者一目了然,架构清晰、主次分明才能让别人容易读懂,这样才让人有读下去的欲望; 第二,每个分析都有结论,而且结论一定要明确,如果没有明确的结论那分析就不叫分析了,也失去了他本身的意义,因为你本来就是要去寻找或者印证一个结论才会去做分析的,所以千万不要忘本舍果; 第三,分析结论不要太多要精,如果可以的话一个分析一个最重要的结论就好了,很多时候分析就是发现问题, 国民收入初次分配公平是社会和谐基础- 目前,收入分配制度改革引起了社会各界的极大关注。从媒体报道的一些部委拟出台的政策或措施以及一些学者发表的文章来看,对于日益扩大的收入差距问题,一个似乎明晰的解决思路是,依靠政府的再分配政策,并辅之以社会的慈善捐款。也就是说,把希望寄托于二次分配甚至三次分配。 不能说政府通过税收、社会保障以及转移支付的方式,或者企业家通过捐款给穷人,来调节收入分配差距一点作用也没有,但我认为,指望它来解决收入分配不公的问题,是不太现实的。因为,现阶段更多和更大的分配不公,其实不在二次分配或者三次分配中,而是在初次分配。初次分配要解决的主要是货币资本的所有者与人力资本的所有者的利益分配问题,不仅数额大而且涉及面广。而二次分配的功能主要是面向全社会的宏观性调节,它要解决的问题是社会意义上的不公平。所以,把初次分配不公平的问题推到二次甚至三次分配去解决,不仅在理论上说不通,在实践中也是行不通的。 一般来说,衡量一国国民收入初次分配是否公平有三个指标:一是分配率,指的是劳动报酬总额占国内生产总值的比重;二是每小时劳工成本中的福利开支;三是社会保障税与个人所得税占政府税收收入的比重。如果劳动者的报酬总额占GDP的比重越高,说明国民收入的初次分配越公平。同样,每小时劳工成 本中的福利开支越高,或社会保障税与个人所得税占政府税收收入的比重越高,则国民收入的初次分配越公平。 在市场经济成熟的国家,上述三项指标各自所占比重都很高。以美国为例,国民总产值的70%是“按劳分配”的,其他国家的分配率也普遍都在54%-65%之间。另外,个人所得税和社会保障占税收总收入的比重也至少在40%以上,有些国家更达60%以上。初次分配的这些特征至少反映了一个事实,即国民收入分配的基本格局,是以初次分配中的公平因素为主,以政府再分配中的公平调节为辅。 中国的情况恰恰相反。我们的问题是,目前初次分配存在着资本所有者所得畸高、财政收入大幅增长、劳动所得持续下降的局面。以后者为例,根据《中国统计摘要(2006)》有关数据测算,2005年,我国GDP实现18万亿元,全国城市居民可支配收入为4.8万亿元,但职工工资总额只有1.9万亿元,只占GDP 的11%,占城市居民可支配收入的40%,另有2.9万亿元(约占城市居民可支配收入的60%)通过非工资渠道分掉了。除此外,职工工资总额占国内生产总值的比重在逐年下降,1991年为15.3%,1996年为13%,2000年下降到12%,2005年下降到11%,同时行业之间、地区之间的收入差距也持续扩大。 所以,类似“初次分配重效率,再分配重公平”这样的观念 2019-2020年高一政治下册国民收入的分配与财政2 ★新课标要求 (一)知识目标 1、理解财政支出的巨大作用。 2、运用财政知识,联系当前国家财政政策,说明财政的巨大作用。 (二)能力目标 培养学生辨证的、全面的认识问题的能力,针对事实说明问题的能力,正确分析、观察社会经济现象的能力和调查研究能力。 (三)情感、态度与价值观目标 通过本框学习,增强学生社会主义优越感,培养学生为社会主义经济建设服务的观念和积极进取的意识和精神。 ★教学重点、难点 财政可以集中力量办大事 调节资源配置,促进经济发展 ★教学方法 学生收集、整理有关资料,教师启发、引导,课上讨论等学生主体参与的教学形式。 ★教学过程 (一)导入新课 上节课我们学习了财政收入与支出,请同学们回顾:什么是财政收入和支出?国家财政收入有那些渠道?(学生回答) [师]:国家通过各种渠道收集起来的资金如何运用,发挥什么样的作用?这就是我们这堂课所要学习的内容。 (二)进行新课 前不久,青藏铁路全线铺轨完成,满载着援藏物资的列车从世界屋脊上穿行而过开到了拉萨。从此,西藏结束了不通火车的历史。青藏铁路是世界上海拔最高的铁路,北起青海的格尔木,翻越唐古 拉山,进入西藏自治区到达拉萨,全长1118千米,总投资262亿元,工期6年建设资金全部由中央财政承担。这是国家西部大开放的重要举措,也是对少数民族地区的关怀。 (放映影片“首趟进藏旅客列车7月1日上午启程发车”,后再播放“青藏铁路建设始末,半个世纪的三次上马”让学生了解一些重大基础设施工程建设的不易,由此得出,这类基础设施工程往往由国家投资兴建。) 探究1:国家修建青藏铁路的资金属于国家财政的哪项支出? 你还知道哪些在建的重大基础设施和工程? 属于经济建设支出,在建的重大基础施和工程如:西气东输工程,南水北调工程,西电东送工程,南昆铁路,三峡工程等等。 [师]:由此可以体现出财政的什么作用? 1、集中力量办大事 (1)促进基础设施建设,优化资源配置。 国家财政是基础设施工程建设的主要支持力量。国家财政一般多利用国债资金支持基础设施建设。 [师]:想一想,搞以上这些基础设施工程有什么特点? [生]:投入资金大、建设周期长、技术要求高、难获较高利润、存在较大风险。 (学生回答后放映“行业特点”) 因而,完全由市场来调节资源配置,会出现个体不愿投资,基础设施投入严重不足的状况,所以需要国家财政支持改善资源配置。国家财政支持基础设施和工程建设,充分体现了集中办大事的优势。(这里可视情况简要补充资源配置及资源配置的手段问题。对资源的使用做出一定的安排,这个过程就叫做资源配置。资源配置的手段有两种,一是市场,一是计划(主要是国家宏观调控――经济手段、法律手段、行政手段,其中经济手段包括信贷手段、税收手段、财政手段等) 1997年,我国出现市场有效需求不足、物价持续走低、企业利润下降等现象。 从xx年开始,国家通过增发国债,增加政府投资,保持经济持续增长,连续5年累计发行长期习题 第三章

数据分析调查报告模版

SPSS思路和答案

对居民储蓄率估算方法的比较及再估计

我区居民储蓄存款攀升现象分析完整版

高三政治国民收入的初次分配和再分配

我国居民高储蓄率对于经济的影响

SPSS 上机考试复习题

国民收入初次分配

如何写一份好的数据分析报告

我国城镇居民储蓄率变化实证分析

高一政治必修一知识点:国民收入的分配与财政

为什么要进行国民收入再分配

调查结果与分析报告附数据整理分析报告总结报告

居民储蓄率

居民储蓄问卷调查

数据分析报告范文

国民收入初次分配公平是社会和谐基础.doc

2020-2021年高一政治下册国民收入的分配与财政