五线谱的标记规则

内容:

在我们用五线谱记录音乐的时候,并不是把所有的音符、标记堆积在谱面上就可以了,而是要遵循一些标记规则的。正确地掌握这些规则,可以使谱面清晰明了,从而能够准确地反映乐思,并且有助于相互的交流。

前面我们讲过音符最多可以由三个部分组成——符头、符干、符尾,其中,音符的符头可以记在五线谱的任意线或间上。符头在五线谱上的位置越高,则它所代表的音就越高。反之则越低。

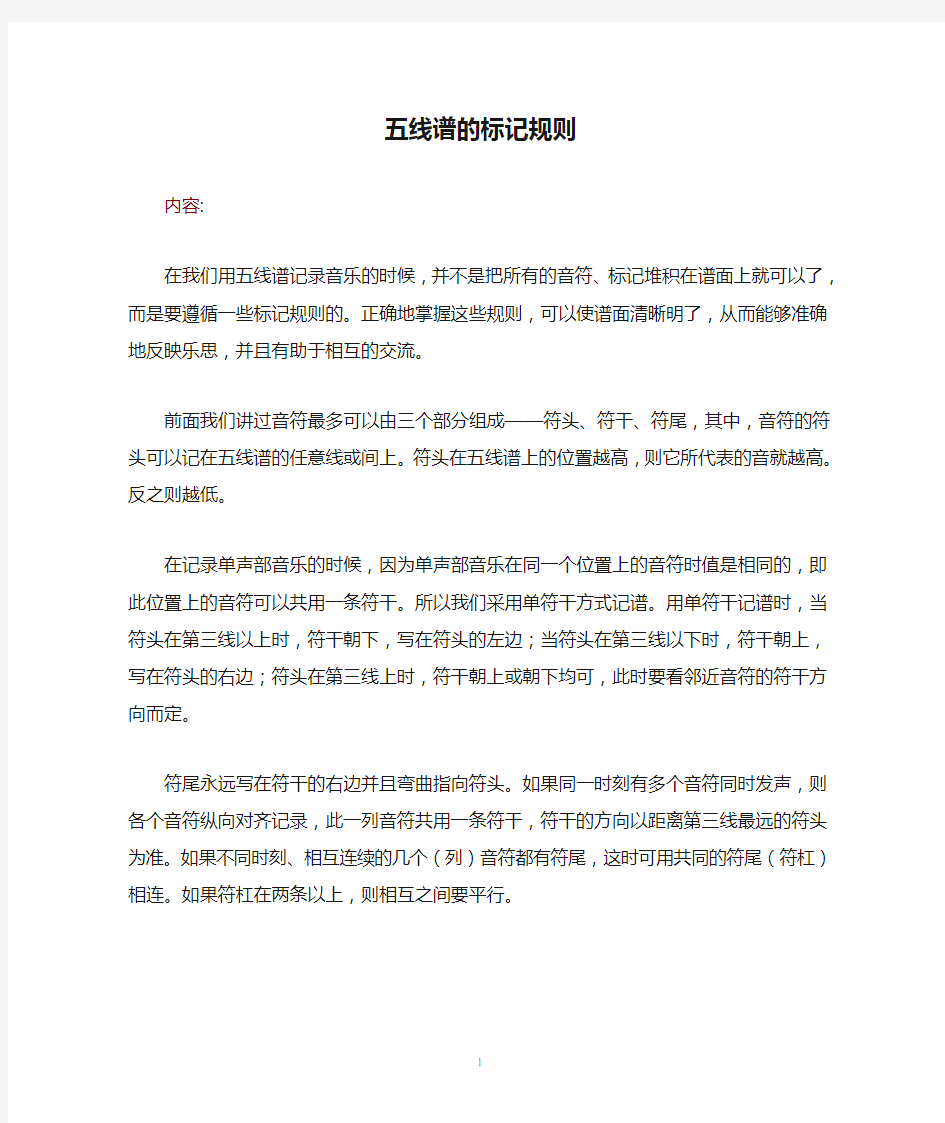

在记录单声部音乐的时候,因为单声部音乐在同一个位置上的音符时值是相同的,即此位置上的音符可以共用一条符干。所以我们采用单符干方式记谱。用单符干记谱时,当符头在第三线以上时,符干朝下,写在符头的左边;当符头在第三线以下时,符干朝上,写在符头的右边;符头在第三线上时,符干朝上或朝下均可,此时要看邻近音符的符干方向而定。

符尾永远写在符干的右边并且弯曲指向符头。如果同一时刻有多个音符同时发声,则各个音符纵向对齐记录,此一列音符共用一条符干,符干的方向以距离第三线最远的符头为准。如果不同时刻、相互连续的几个(列)音符都有符尾,这时可用共同的符尾(符杠)相连。如果符杠在两条以上,则相互之间要平行。

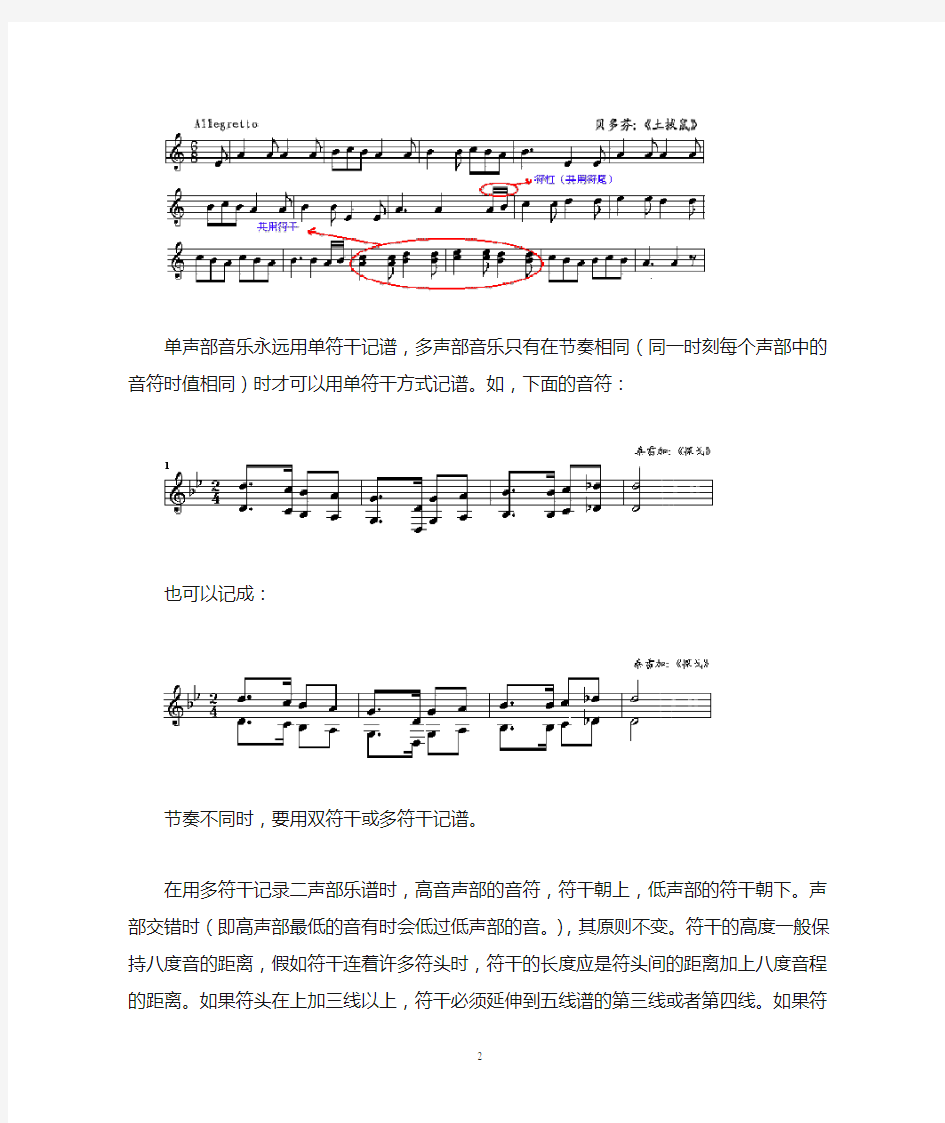

单声部音乐永远用单符干记谱,多声部音乐只有在节奏相同(同一时刻每个声部中的音符时值相同)时才可以用单符干方式记谱。如,下面的音符:

也可以记成:

节奏不同时,要用双符干或多符干记谱。

在用多符干记录二声部乐谱时,高音声部的音符,符干朝上,低声部的符干朝下。声部交错时(即高声部最低的音有时会低过低声部的音。),其原则不变。符干的高度一般保持八度音的距离,假如符干连着许多符头时,符干的长度应是符头间的距离加上八度音程的距离。如果符头在上加三线以上,符干必须延伸到五线谱的第三线或者第四线。如果符头在下加三线以下,符干必须延伸到五线谱的第三线或者第二线。音符如果带有符尾,则符尾形状不变。当许多音符以共用符尾连结在一起时,会出现符干长度长短不一的情况。这时要使符杠(共用符尾)与最近的符头之间的距离保持在八度左右。符杠的角度要和音符在谱面上的走向基本平行。

符点要写在音符符头或休止符右面的间内,而不是线上。

休止符在单符干记谱时要写在第三线或尽量靠近第三线的位置。二分休止符写在第三线的上面,全休止符写在第四线的下面。双符干记谱时,如果是各声部共同休止的时候,休止符的写法和单符干记谱相同。个别声部休止时,休止符要写在五线谱的边缘,或线谱的外面。这时全休止符和二分休止符就需要加线,全休止符写在加线的下面,二分休止符写在加线的上面。

延音线

延音线:延音线是一条向上或向下弯曲的弧线,其作用是:将两个或两个以上具有相同音高的音符相连,在演唱或演奏时作为一个音符,它的长度等于所有这些

音符的总和。在单声部音乐中,连线永远写在和符干相反的方向。

如果是双声部音乐,则高声部的连线朝上弯,低声部的连线朝下弯。如果多于两个声部,连线则分别记在两边。

变音记号

内容:

变音记号是用来表示升高或降低基本音级的记号,一共有五种:

1.升记号(#):表示将基本音级的音高升高半音;

2.降记号(b):表示将基本音级的音高降低半音;

3.重升记号(※):表示将基本音级的音高升高两个半音(一个全音);

4.重降记号(bb):表示将基本音级的音高降低两个半音(一个全音);

5.还原记号(n):表示把已经升高或降低的音还原。

从纵向位置来讲,变音记号可以记在五线谱的线上或间上,以对应要改变的音符;从横向位置来讲,变音记号可以记在音符的前面或谱号的后面。

直接记在音符前面的变音记号叫做临时变音记号,它只对所在小节中的所有具相同音高的音符有效——比如,在一个小节中,临时升记号记在了下加一线的C

音上,那么就表示本小节下加一线上的C音在演奏时要升高半音。但是,如果在

此小节中还有一个第三间的C音(同名不同高),并且希望这个音在演奏时也升高半音,那就需要在此音符的前面也加上一个临时升记号#。

注意:临时变音记号只对其所在小节内的音符生效。进入到后面小节中所有改变的音符自动还原。

当变音记号写在谱号(乐曲第一小节最前面的花体符号)后面时,则称为“调号”,它是用来标记乐曲的调式的。除非在乐曲的进行当中改变调号,否则它对五线谱内所有具有相同音名的音符都生效。——比如G大调的调号是一个升号,记在第五线上。它表示谱面内所有的音名为F的音符(包括同名不同高的音符)都要升高半音,而不仅仅是升高第五线上的F音。

如果在乐曲进行当中需要改变调号,则需要遵循如下规则:

1.增加原有升号或降号的数目。这时只需要在要改变调号的那一小节的开始处直接写出新的调号;

2.减少原有升号或降号的数目。这时要先在前一小节的最后还原多余的变音符号,然后在要改变调号的那一小节的开始处直接写出新的调号;

3.升号调号变降号调号或降号调号变升号调号。这时要先在前一小节的最后还原原有的变音符号,然后在要改变调号的那一小节的开始处写出新的调号;

注:如果对本次所讲内容中涉及到的“半音”、“全音”、“调式”、“调号”等概念不大明白,没有关系,我们会在以后的内容中专门讲解。

纯律

纯律

纯律是用纯五度(弦长之比为2:3)和大三度(弦长之比为4:5)确定音阶中各音高度的一种律制。

纯律,是用纯五度(弦长之比为2:3)和大三度(弦长之比为4:5)确定音阶中各音高度的一种律制。例如:大七度为纯五度加大三度,小三度为纯五度减去大三度,由于纯律音阶中各音对主音的音程关系与纯音程完全相符且其音响亦特别协和,故称“纯律”。

虽然在中国古代没有出现过关于纯律的理论,但是在七弦琴第3、6、8、11等四个徽,依次当弦度1/5、2/5、3/5、4/5处,其比值的分母均为5,为纯律所独有,因此,杨荫浏先生指出:“一首琴曲,若用到3、6、8、11徽上的泛音,则这首琴曲所用的律,便只能是纯律。?

从琴谱《碣石调.幽兰》中用到本一6、8、11徽上的泛音看,可以证明中国在公元六世纪就已应用了纯律。从湖北随县曾侯钟铭所反映出来的“三度生律法”,又进一步将纯律在中国运用的时间往前上溯到2400多年前的战国时期。

等音

音高相同而意义和记法不同的音,叫做等音。

等音是根据十二平均律而来的,因为只有在半音相等的情况下才有可能产生等音。

除去#G和bA两个音级外,其他每个基本音级和变化音级都可能有两个以上等音,连它本来的共有三个。而bA和#G只有一个等音,连它本身共有两个。

独奏、重奏与合奏

独奏、重奏

独奏就是一个人演奏某一种乐器,可以有伴奏。重奏是指由两个或两个以上声部结合在一起的乐曲,它的每一个声部均由一人演奏。

顾名思义,独奏就是一个人演奏某一种乐器,可以有伴奏。我国的独奏音乐可说是历史悠久,早在春秋战国时就涌现著名残曲《高山》和《流水》等。隋唐时期琵琶名手叠出,新调繁兴。过去传承的民族器乐曲,独奏和合奏往往没有严格的区分,同一首乐曲可以灵活采用独奏或重奏等不同演奏形式,如唢呐曲《小开门》、《百鸟朝凤》等既可独奏,又可采用合奏形式。解放后,独奏音乐得到了蓬勃发展;涌现了大量的各种民族乐器的独奏曲,其中有不少是经过整理改编的传统曲目,而更多的是反映现实生活的新作品。。

由两个或两个以上声部结合在一起的乐曲,它的每一个声部均由一人演奏,这种形式为重奏。传统的笙、笛重奏,笛子重奏,唢呐重奏等乐曲,其织体写法一般都比较简单,多采用支声性复调织体写法。解放后创作的重奏曲,织体写法丰富了,重奏的特点更强了,如:筝、高胡、扬琴王重奏《春天来了》;管子、笛、筝、打击乐四重奏《空谷流水》;丝弦五重奏《欢乐的夜晚》等。

合奏

合奏指由众多的人演奏多个乐器声部,或众多乐器齐奏同一声部。形式多种,常见的有管乐合奏、丝竹乐合奏、吹打乐合奏、打击乐合奏、民管弦乐合奏。

由众多的人演奏多个乐器声部称合奏。在我国众多乐器齐奏同一声部(同度或八度音程关系)也习称合奏。合奏的乐队采用“吹、打、弹、拉”各类乐器,

色彩丰富,音响丰满。合奏的形式多样,常见的体裁有管乐合奏、弦乐合奏、打击乐合奏、丝竹乐合奏、吹打乐合奏、民族管弦乐合奏等。

音符和休止符

用以记录不同长短的音的进行的符号叫做音符。

用以记录不同长短的音的间断的符号叫做休止符。

音值的基本相互关系是:每个较大的音值和它最近的较小的音值的比例是2与1之比。例如:全音符等于两个二分音符,一个二分音符等于两个四分音符;全休止符等于两个二分休止符等。

附点音符

符点:符点是记在音符符头右边的小圆点儿,用以增长音符的时值。如果一个音符的右边带有一个符点,那么就表示此音符的时值在原来的基础上还要再增加

1/2;如果是带有两个符点的音符,则表示此音符的时值在原来的基础上还要再增加3/4。例如:

同样,符点一样适用于休止符,它所表示的意义和用在音符后面时是一样的。

音域及音区

音域有总的音域和个别的人声或乐器的音域两种。

总的音域是指音列的总范围,即从它的最低音到最高音(C2-c5)间的距离而言。

个别的人声或乐器的音域是指在整个音域中所能达到的那一部分,如钢琴的音域是A2-c5。

音区是音域中的一部分,有高音区、中音区、低音区三种。

在整个音域中,小字组、小字一组和小字二组属于中音区。小字三组、小字四组和五组属高音区,大字组、大字一组和大字二组属低音区。

各种人声和各种乐器的音区划分,往往是不相符合的。如男低音的高音区是女低音的低音区等。

各音区的特性音色在音乐表现中,有着重大的作用。高音区一般具有清脆、嘹亮、尖锐的特性;而低音区则往往给人以浑厚、笨重之感。

乐音体系、音级、音列和音的分组

一个不是很重要的概念(简单了解即可)——在音乐体系中,所有具有固定音高的乐音的总和,叫做乐音体系。乐音体系中的音,按照上行(xing)即从低到高或下行(由高到低)的次序排列起来的音叫做音列。我们在钢琴上可以明显地看出乐音体系中所使用的音和音列。标准的钢琴有88个键,也就是说钢琴由88个音高各不相同的音。除此之外的音很少用在音乐中。

下面要讲一个比较重要的概念——音级。

乐音体系中的每一个音叫做音级。音级有基本音级和变化音级两种。

一.基本音级:在乐音体系中,具有独立名称的7个音级叫做基本音级。这

7个音级表现在钢琴上就是白色琴键所发出的声音。基本音级的名称有音名和唱明两种标记方法,每个音级的音名是用字母来标记的。唱名则利用读音来表示。(关于音名和唱名的关系,我们将在后面的调式与调性的部分具体讲解。)以C 大调为例:C大调基本音级的音名从低到高分别标记为:C、D、E、F、G、A、B 与其对应的唱名则是do、re、mi、fa、sol、la、si 七个读音。在乐音体系中7个基本音级的标记(音名和唱名)是循环使用的。即C、D、E、F、G、A、B之后又回到c、d、e、f、g、a、b或do、re、mi、fa、sol、la、si之后还是do、re、mi、fa、sol、la、si……如此循环往复。但是,每一个循环中的音级是音高不同的,也就是说,虽然音名(或唱名)相同但音高是不一样的。在标记音名时时采用大写、小写,或者是在大写字母后加入下标、小写字母后加入上标的方法加以区别。如:C、a、a1(后面的数字“1”应为上标形式)、B3(数字“3”应为下标形式)。其中两个相邻的、具有同样名称的音的关系叫做“八度”。

二.变化音级:在七个基本音级中,除了E和F(C调唱名为mi和fa)、B 和C(C调唱名为si和do)之外,其他的两个相邻的音级之间还可以得到一个音,也是人耳可以明显分辨出来的。我们举一个例子——在C音和D音之间还可以得到一个音高既不同于C又不同于D的音,也就是说这个音要比C音高但是又比D音低。我们可以认为这个音是升高C音或者说是降低D音得来的。这种升高或降低基本音而得来的音,叫做变化音级。变化音级表现在钢琴上就是黑色琴键所发出的声音。

变化音级的标记方法是在基本音级的前面加入#(升号)或b(降号)。如C音和D 音之间的音,我们可以说它是升高C音而得来的,这样就把它标记为#C(读做“升C”),同时,我们也可以认为它是降低了D音而得来的,因此也可以把它标记为bD(读作“降D”)。由此可见,#C和 bD实际上是一个相同的音,只不过标记方法不同罢了。这种标记方法不同、实际音高相同的音叫“等音”。

三.音的分组前面我们讲过,在乐音体系中七个基本音的名称是循环重复使用的。因此就会产生许多音名相同而音高不同的音,为了加以区别,我们将音列分为许多个“组”。

最中央的一组叫做“小字1组”,用小写字母并在右上方加数字1来表示,如c1、d1、e1、f1……

比小字1组高的音组依次命名为“小字2组”、“小字3组”、“小字4组”、“小字5组”,其中,小字2组的标记方法是——用小写字母并在右上方加数字2。其他各组的标记方法依此类推。

比小字1组低的音组依次命名为“小字组”、“大字组”、“大字1组”、“大字2组” 小字组的音用不加数字上标的小写字母来标记,如c、d、e、f、g、a、b;

大字组的音用不加数字下标的大写字母来标记,如C、D、E、F、G、A、B;“大字1组”和“大字2组”的音用大写字母并在右下方加数字下标来表示:如

F1、G1、B2、A2……

同名变化音级的标记方法只要在基本音级的前边加上#(升号)或b(降号)即可,如#A1、#e、#f2、bA、bg3…… 下面以钢琴为例,介绍一下儿音的分组(只列出基本音级的分组)——

工尺谱

工尺谱是以音高符号为"工、尺"等字而得名的一种记谱形式。

工尺谱:工尺谱是以音高符号为"工、尺"等字而得名的一种记谱形式。

工尺谱最晚于晚唐五代已产生。其音高符号,属于首调唱名法(当然也有用固定唱名法),如"上('1')、尺('2')、工('3')、凡('4')、六('5')、五('6')、乙('7')等等。它的调号以上字调(降B)、尺字调(C)、小工调(D)、凡字调(降E)、六字调(F)、五字调(正宫调G)、乙字调(A)等为标记,其中以小工调、正宫调、尺字调、乙字调最常用。

工尺谱的节奏符号,称为板眼。一般板代表强拍,眼代表弱拍,共有散板、流水板、一板一眼、一板三眼、加赠板的一板三眼等形式。散板就是自由节奏;流水板是每拍都用板来记写,一般是1/4的节奏,有实板与腰板两种形式:实板是指与乐音同时打下的板,胺板则是在乐音发出前或后打下的板;一板一眼就是一个板与一个眼合成2/4的节拍;一板三眼就是一个板和三个眼合成的4/4节拍;加赠板的一板三眼,只有在昆曲的南曲中才有,大致相当于4/2节拍。

这种记谱法到清乾、嘉年间,出现一种用工尺谱记写的管弦乐合奏总谱--《弦索备考》即《弦索十三套》。

延长记号

延长号:延长号的形状是在一个半圆形的中间加上一个圆点,在单声部音乐中,它写在音符或休止符的上面,表示按作品的风格、演奏者的意图可以自由的增长音符或休止符的时值。在多声部音乐中,延长号也可以记在音符或休止符的下面。此外,延长号还可以记在小节线上,表示小节间片刻的休止。当延长号记在双纵线小节线上时,代表音乐的结束或告一段落。

自然半音及自然全音

由两个相邻的音级构成的半音叫做自然半音。自然半音可以由基本音级形成,也可以由变化音级形成,或由基本音级与变化音级形成。

由相邻的两个音级形成的全音叫做自然全音。自然全音和自然半音一样,可以由基本音级形成,也可以由变化音级形成,或由基本音级别变化音级形成。

由同一音级的两种不同形式所构成的半音,叫做变化半音。变化半音可以由基本音级和变化音级形成,也可以由变化音级形成。

由同一音级的两种不同形式或隔开一个音级所构成的全音,叫做变化全音。变化全音可以由基本音级和变化音级形成,也可以由变化音级与变化音级形成。

自然半音和变化半音、自然全音和变化全音,是两种性质完全不同的半音和全音,不应有所混同。

由两个相邻的音级构成的半音叫做自然半音。自然半音可以由基本音级形成,也可以由变化音级形成,或由基本音级与变化音级形成。

由相邻的两个音级形成的全音叫做自然全音。自然全音和自然半音一样,可以由基本音级形成,也可以由变化音级形成,或由基本音级别变化音级形成。

由同一音级的两种不同形式所构成的半音,叫做变化半音。变化半音可以由基本音级和变化音级形成,也可以由变化音级形成。

由同一音级的两种不同形式或隔开一个音级所构成的全音,叫做变化全音。变化全音可以由基本音级和变化音级形成,也可以由变化音级与变化音级形成。

自然半音和变化半音、自然全音和变化全音,是两种性质完全不同的半音和全音,不应有所混同。

记谱法

一.五线谱五线谱利用许多条相互平行的横线,和音符、休止符来纪录音乐。不同形状的音符和休止符标明了每个音的时值(声音持续时间的长短),这些音符在五线谱上的位置决定了声音的高低。 1.谱面构成五线谱有五条平行的横线,相邻的两条线之间的空余部分称作“间”,五线谱就是用这些线和间来纪录音乐的。在五线谱上,这五条线和四个间是由下至上计算的,即最下面的线称作第一线,它上面的一条叫做第二线……其余依此类推,一直到第五线;由第一线和第二线画出的间叫做第一间,再上面的称第二间、第三间、第四

间。

很明显,如果仅仅利用基本谱面上的五条线和四个间,我们最多只能纪录9个基本音级,加上变化音级也不过14个音,这在很多音乐作品中是远远不够的。因此,为了纪录音高高于第一线或者低于低五线的音级,还要在第五线上面或第一线下面加上许多短线,叫做“加线”。位于基本谱面上面的加线叫做上加线、下面的叫做下加线,并且由此产生了上加间和下加间。加线和加间的计算方法是:上加线和上加间与基本谱面的计算方法相同,也是由下至上计算。即:第五线上面的加线依次为上加一线、上加二线、上加三线……。第五线和上加一线形成的间叫做上加一间,在向上依此类推;下间线和下加间则由上向下计算。即:第一线下面的加线依次为,下加一线、下加二线、下加三线……。第一线和下加一线形成的间叫做下加一间,依次向下为,下加二间、下加三间、下加四间……。 2.音符、休止符:音符就是在五线谱上记录声音持续时间长短(时值)的符号。休止符就是记录声音间断时间长短的符号。休止符同样记录的是声音,只不过它记录的声音不发声而已。可以说休止符是“不发声的音符”,它同样对音乐的表现具有重要的意义。音符由“符头”(空心或实心的椭圆形标记)、“符干”(垂直向上或向下的短线)和“符尾”(连在符干末端的细细的旗状标记。)三部分组成。根据时值的不同分为: |w| 二全音符(很少使用):空心符头,并且左右加垂直的短线。没有符干、符尾; w 全音符:空心符头,没有符干、符尾; h 二分音符:空心符头加符干,没有符尾; q 四分音符:实心符头加符干,没有符尾; e 八分音符:实心符头加符干和一条符尾; x 十六分音符:实心符头加

符干和两条符尾;三十二分音符:实心符头加符干和三条符尾;六十四

分音符:实心符头加符干和四条符尾;一百二十八分音符(很少用):实心符头加符干和五条符尾;它们之间的时值关系是:一个二全音符=2×全音符;一个全音符=2×二分音符;一个二分音符=2×四分音符;一个四分音符=2×八分音符;一个八分音符=2×十六分音符;一个十六分音符=2×三十二分音符;一个三十二分音符=2×六十四分音符;一个六十四分音符=2×一百二十八分音符;

休止符分为:二全休止符(很少使用);全休止符(也表示全小节休止);二分休止符;四分休止符;八分休止符;

十六分休止符;三十二分休止符;六十四分休止符;

一百二十八分休止符(很少用);

织体

织体指的是乐曲声部的组合方式,可分为单声部和多声部两类。多声部又可分成四类:接应型、支声型、主调型、复调式。

织体指的是乐曲声部的组合方式,可分为单声部和多声部两类。顾名思义,单声部织体仅有一个单一曲调声部,而多声部则有两个以上的声部互相结合。

多声部音乐的织体构成形式有四类:接应型、支声型、主调型、复调式。

接应型一般用在领奏与合奏对答的乐曲中,各声部以首尾重叠的方式相衔接,它包括乐句重叠和乐逗重叠两种。乐句重叠是指在一组乐器演奏的乐句结束之前,另一组乐器开始演奏,即“前句未完后句开始”,类似民歌中一领众和的多声效果。如冀中管乐《小放驴》的开头就运用了乐句重叠。

支声型是我国传统器乐曲中多声部的主要类型,在民间演奏中,演奏者往往即兴发挥,充分发挥个人演奏特长和乐器性能,个性鲜明,彼此之间又配合默契,对主要曲调进行发展变化,以起到润饰、补充、烘托主要曲调的作用,从而构成了多样与统一的合奏整体。

支声型一般具有两个、三个或更多的声部,每个声部都由同一个主要曲调变化而来,支声部和主调的节奏及骨干音基本相同,各支个声部也有相似之处,形成近似齐奏的效果,支声部还可对主要曲调运用加花手法,演绎华彩段落,使乐曲更为丰富而饱满。如江南丝竹《行街》就是支声型织体的杰出代表曲目。

主调型是以一个或多个声部为伴奏,突出、衬托主要曲调。相对于复调式而言,主调式的主要曲调可以在任何声部,但以高声部居多。如琴曲《流水》。

复调型是指作品中的几支曲调具有相对独立的织体,各个曲调并无主次之分,彼此互相补充或形成对比。如《弦索十三套》中的《十六板》。

十二平均律

十二平均律是目前世界上通用的把一组音(八度)分成十二个半音音程的律制,各相邻两律之间的振动数之比完全相等,亦称“十二等程律”。

十二平均律:目前世界上通用的把一组音(八度)分成十二个半音音程的律制,各相邻两律之间的振动数之比完全相等,亦称“十二等程律”。据杨荫浏先生考证,从历史记载看我国在音乐实践中开始应用平均律,约在公元前二世纪,但平均律理论的出现,则是1584年明代朱载堉《律学新说》问世之时。实践与理论之先后出现,其间相去1685年。

明朝中叶,皇族世子朱载堉发明以珠算开方的办法,求得律制上的等比数列,具体说来就是:用发音体的长度计算音高,假定黄钟正律为1尺,求出低八度的音高弦长为2尺,然后将2开12次方得频率公比数1.059463094,该公比自乘12次即得十二律中各律音高,且黄钟正好还原。用这种方法第一次解决了十二律自由旋宫转调的千古难题,他的“新法密律”(即十二平均律)已成为人类科学史上最重要的发现之一。

这种律制包括了乐音的标准音高、乐音的有关法则和规律。钢琴键盘上共有黑、白键88个,就是根据十二平均律的原理制作的。朱载堉的“十二平均律”理论对世界音乐理论有重大贡献。直到一百多年之后,德国音乐家威尔克迈斯特才提出了同样的理论。19世纪末,比利时音响学家马容曾按朱载育发明的这种方法时行实验,得出的结论与朱完全相同

三分损益律、纯律、十二平均律,在中国同时存在。因此,也就出现异律并用的情况。在历史上,南朝宋、齐时清商乐的平、清、瑟三调和隋、唐九、十部乐的清乐中,都是琴、笙与琵琶并用;宋人临五代周文矩《宫中图》卷中的琴阮合奏,其时,琴上所用应是纯律,签上所用当为三分损益律,琵琶与阮是平均律。可见,南北朝、隋唐、五代,都存在三律并用的情况。在现存的许多民间乐种中,也有琴、笙、琵琶、阮等乐器的合奏。因此,这种三律并用就成了中国传统音乐中存在的一。

音及音高

音及音高

音是由于物体的振动而产生的。在自然界中能为我们人的听觉所感受的音是非常多的,但并不是所有的音都可以作为音乐的材料。在音乐中所使用的音,是人们在长期的生产斗争和阶级斗争中为了表现自己的生活和思想感情而特意挑选出来的。这些音被组成为一个固定的体系,用来表现音乐思想和塑造音乐形象。

音有高低、强弱、长短、音色等四种性质。

音的高低是由于物体在一定时间内折振动次数(频率)而决定的。振动次数多,音则高;振动次数少,音则低。

音的长短是由于音的延续时间的不同而决定的。音的延续时间长,音则长;音的延续时间短,音则短。

音的强弱是由于振幅(音的振动范围的幅度)的大小而决定的。振幅大,音则强;振幅小,音则弱。

音色则由于发音体的性质、形状及其泛音的多少等不同。

音的以上四种性质,在音乐表现中都是非常重要的,但音的高低和长短则具有更为重大的意义。试以《社会主义好》这首歌为例,不管你用人声来演唱或用乐器来演奏,用小声唱或是大声唱,虽然音的强弱及音色都有了变化,仍然很容易辨认出这支旋律。但是,假如将这首歌的音高或音值加以改变的话,则音乐形象就会立即受到严重的破坏。因此,不管创作也好,演奏演唱也好,对音高和音值应加以特别的注意。

由于音的振动状态的规则与不规则,音被分为乐音与噪音两类。音乐中所使用的主要是乐音,但噪音也是音乐表现中不可缺少的组成部分。

在我国民族音乐里,噪音的使用具有相当丰富的表现能力。如在戏曲音乐中,打击乐器在其他艺术表现手段的配合下,在塑造人物形象,表现各种思想情感方面,其作用是异常明显的,这是世界音乐文化中非常具有特色的一部分,是值得我们很好地研究和学习的。

曲式

曲式

曲式指的是乐曲的结构,中国传统器乐曲的常见曲式有:一、单牌体二、联曲体三、变奏体四、循环体五、套曲体

单牌体是由一个曲牌构成的乐曲形式。曲牌又称“牌子”,原为说唱、戏曲及器乐音乐中独立使用的曲式单位,每一曲牌均有一个特定的名称,俗称“牌名”,就说唱及戏曲音乐而言,牌名一般出自于歌词,可以从牌名看出原曲的内容(如《赛龙夺锦》)、来历(如《梁州序》)或音乐特点(如《急板令》),但大多数的曲牌名和音乐的内容无必然联系,只是一个标志(如《夜深沉》、《下西风》),故同名的曲牌,其曲调乃至词格往往大不相同,在器乐曲中,变化则更大。

曲牌是音乐陈述的基本段落,一般由一个乐段组构成,也有的可分成两个或三个相似或互相呼应的乐段。

联曲体又称曲牌联缀体,是以曲牌为基本单位,将若干支不同的曲牌联缀成套,构成一首完整乐曲。

在板腔体音乐出现以前,联曲体是戏曲、说唱音乐及器乐曲的主要形式,它对中国音乐的发展有过巨大的影响。

曲牌联缀的结构原则有二点:1、套曲中的每个曲牌的宫调必须相通,调性统一和谐。2、套曲中的曲牌排列有一定层次,一般是先为慢曲,次为中曲,急曲在后,引子和尾声为多为散板,依次递变,因而形成:散-慢-中-快-散的规律。在说唱、戏曲音乐中,往往以第一支曲牌及所属宫调命名

变奏体是以一个曲牌为基础,以变奏手法加以发展而成构成完整的曲式,又分为原板变奏和板式变奏两种。

原板变奏不改变曲牌原来的板式,只用原板加花的方法进行变奏。

板式变奏是以一个曲牌为基础,运用“添眼加花”、“反调”、“叫散”等等曲调发展手法加以变奏,并形在一系列的板别,再把不同板别按一定规律联缀起来,就构成了大型套曲,它是中国传统音乐中最常见的一种曲式形式。

戏曲中的板式变奏体和联曲体一样,都采用“散-慢-中-快-散”的原则。器乐曲中则遵循“慢-中-快”的原则,如江南丝竹中的《五代同样》是以《老六板》(有板无眼)为原板,添眼加花变成《快花六》、《花六板》、《中花六板》、《慢六板》,演奏次序为《慢六板》-《中花六板》-《花六板》-《快花六)-《老六板》,因为原板《老六板》放在最后演三,故器乐曲中的板式变奏亦被称为“倒装变奏”。

循环体是以相同的过渡曲或牌子连接不同的曲牌,或以同一曲牌演变成不同变体的曲式结构。过渡曲调或牌子被称为“过曲”,由它串接的曲牌则被称为“主曲”。循环体与西洋音乐的回旋曲不同,回旋曲中重复的是乐曲的主要部分,而循环体重复的是乐曲的次要部分,如浙东吹打《划船锣鼓》以锣鼓牌子《三五七》为“过曲”,主曲则有《茉莉花》、《八板》和《柳青娘》。

套曲体是由若干曲牌按一定音乐逻辑关系联缀成套而成的一种曲式结构,它是中国传统音乐中最为庞大复杂的曲式,典型的例子如陕西鼓乐中的“坐乐”和苏南吹打中的丝竹锣鼓曲。

什么是声音

稍有物理知识的人都会知道,声音是因为物体的振动而产生的。音乐是听觉艺术,其最基本的构成就是声音。但是并不是我们在自然界中听到的一切声音都可以作为音乐的构成材料。在音乐体系中用到的声音,是无数人经过长期实践精选出来

的、最能够体现人类感情的声音。这些声音组成了一个固定的乐音体系,又经由几十代音乐大师之手,创作出了无数优美、动人、振奋人心的传世佳作。为我们留下了一笔丰厚的文化遗产。

从听觉角度来讲,声音主要由四种属性——高低、长短、强弱、色彩(即常说的音色)。其中:

音的高低是由发音源在一定时间内的振动次数(频率)来决定的。振动次数越多,频率越高,音也就越高。反之则低;

音的长短是由发音源振动时所持续的时间来决定的。持续的时间越长,音越长,反之则短;

音的强弱取决于由发音源的振动幅度(振幅),幅度越大,音越强,幅度小音就弱;

而发音源的材质、形状及泛音数的多少则决定了音色。

声音的以上这四种属性,在音乐的表现中都是非常重要的,其中又以“ 高低”和“长短”最为重要。比如一首歌曲,本来是由人声演唱的,但是如果我们把它改编为器乐曲、并且减小音量,虽然改变了音的长短和音色,但是仍然可以很容易地分辨出它的旋律。但是,如果我们把这首乐曲中每个声音的长短、高低随意的改变,其原来的旋律马上会受到严重的破坏——面目全非呀!由此可见,无论是创作、演奏、歌唱的时候都应该对声音的高低(音高)和长短(即后面要谈到的“时值”、“节奏”)加以特别的注意。

由于物体在振动的时候并不是总是规则的,所以声音又有“乐音”和“噪音”之分。规则振动发出的是乐音,反之则称为噪音。在音乐中,用的最多的是乐音,但是这并不代表噪音就不属于音乐的组成部分,乐队中的大部分节奏打击乐器所发出的声音就属于噪音,但它同样具有非常丰富的音乐表现力,甚至成为了现代通俗音乐中不可缺少的部分。

最后,还需要再提到的一点是——我们平时听到的某一个音都不只是一个单独的纯正的音在响,而是许多个声音的结合,我们称之为“复合音”。这是因为物体在振动的时候不仅整体在振动,而且各个部分也在振动。以吉他为例,在我们拨响一根琴弦地的同时,这根琴弦的1/2、1/3、1/4……各个部分也都在分别振动。这种由琴弦(发音源)整体振动产生的声音称为“基音”,是最容易被人耳听到的音。其它部分振动产生的音,称为“泛音”在与基音同时发声的时候是不容易被听到的,除非我们刻意地抑制基音,突出泛音。比如吉他中的自然泛音和人工泛音奏法。为了说明这个理论,更直观的理解,有吉他的朋友可以在每条弦的第12品附近做一个试验。——先用左手的小指轻轻地虚按在任意一根弦的第12品位置(琴弦不要碰到音品),然后用右手拨动这根弦,同时马上抬起左手的小指。这时你会听到一个不同于弹奏这根弦的空弦或第12品时的、非常特别的声音,这就是泛音。现在,观察一下儿吉他第12品对于琴弦来讲的大概位

置。怎么样?对了是1/2处!同样1/3处(第7品)、1/4处(第4品)都有这种声音。

调式

稳定音不稳定音

在音乐中,要表现音乐思想、塑造音乐形象仅仅依靠一个孤立的音、和弦或多个彼此毫无关系的音,是难以实现的。

1.调式的定义

在音乐中,按照一定的关系连结在一起的许多音(一般不超过七个),组成一个体系,并以一个音为中心(主音),这个体系就叫做调式。

2:调式中音的分类

在调式体系中,起着支柱作用并给人以稳定感的音,叫做稳定音。给人以不稳定感的音叫做不稳定音。不稳定音有进行到稳定音的特性,这种特性就叫做倾向。不稳定根据其倾向进行到稳定音,这叫做解决。音的稳定与不稳定是相对的。我们常见的某一个音(或和弦)在某一调式体系中是稳定的,但在另一调式体系中可能变得不稳定,即便在同一调式体系中,因为和声处理的不同,某些稳定音也可能暂时处于不稳定的状态中。

3:调式的分类

调式分为大调式和小调式。由七个音组成的调式叫大调式,其中稳定音合起来成为一个大三和弦。小调式也是由七个音组成的,其中稳定音合起来成为一个小三和弦。大调式的主音和其上方第三音为大三度,因为这个音程最能说明大调式的色彩。小调式的主音和其上方第三音为小三度,因为这个音程最能说明小调式的色彩。在大小调体系中,起稳定作用的是第Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ级。这三个稳定音级的稳定程度是不同的,第Ⅰ级最稳定,而第Ⅲ级和第Ⅴ级的稳定性较差。三个稳定音和它们的稳定性只有和主音三和弦共响时才能表现出来,假使用其他非主音三和弦时,则不具有稳定性。第Ⅱ级、第Ⅳ级、第Ⅵ级、第Ⅶ级是不稳定音级,在适当的条件下,它们显露出二度关系进行稳定音的倾向。

大调

依照十二平均律的系统,我们可以从任何一个半音(DO、#DO、RE、#RE、MI、FA、#FA、SOL、#SOL、LA、#LA、SI)开始,依照大调的音程排列次序来做出一个全新的大调,以C大调为例:

I II III IV V VI VII I

全音全音半音全音全音全音半音

A:主音、导音:

每个大调都有七个音,您看到的罗马数字就是我们为这七个音排列的级数,第一个音为I

级音做为整个大调最主要的音常常被称为"主音",而第七个音为VII级音作为引导整个音阶再度回到主音的VII级音常常被称为"导音"。

B:大调的组成规则:

每个音之间的音程大小,依序为『全-全-半-全-全-全-半』,这就是大调的组成规则,我们将整个音阶分成两部分:『DO、RE、MI、FA』 + 『SOL、LA、SI、DO』,称之为"音型",每个音型含四个音,其间的音程距离都是『全、全、半』,所以一个大调就是由两个『全、全、半』音型,中间以一个全音连接而成。整个大调音阶组成的口决是:"全全半、全、全全半"

C:升级大调

例1:

以C大调为基础,一个大调应有两个音型,把C大调的两个音型去掉前面那一个,只剩下后面的SOL、LA、SI、DO部分,在后面再接一个"全全半"的音型,在两个音型之间加上一个全音连接,成为"RE、MI、#FA、SOL",其中的FA需要升半音来做成"全全半"音型,因此这个大调就是:此大调的主音是SOL,所以调名就是G大调,调号是#FA

例2:

以C大调为基础,一个大调应有两个音型,把C大调的两个音型去掉前面那一个,保留后面的RE、MI、#FA、SOL,会再得到一个新的音型LA、SI、#DO、RE:

这个大调的主音是RE,所以调名就是D大调,然后调号是#FA与#DO

例3:

以C大调为基础,一个大调应有两个音型,把C大调的两个音型去掉前面那一个,保留后面的LA、SI、#DO、RE得到一个新的音型MI、#FA、#SOL、LA:

这个大调的主音是LA,所以调名就是A大调,调号是#FA、#DO与#SOL 由此三例继续做下去,我们会得到7个大调:G大调、D大调、A大调、E大调、B大调、#F大调、#C大调,而这七个调的调号有一个共同点,就是延续前一个调的调号再增加一个新的调号,顺序是:#FA、#DO、#SOL、#RE、#LA、#MI与#SI,列表如下:

C G

D A

E B #

F #C

D降级大调

例1:

降级大调与升级大调相反,以C大调为基础,一个大调应有两个音型,在一开始去掉C大调上面的音

型留下下面的DO、RE、MI、FA,然后下面再接一个音型,用一个全音连接起来得到FA、SOL、LA、降SI的音型:这个大调的主音是FA,所以调名就是F大调,调号是降SI

例2:

一样的方法,以C大调为基础,在一开始去掉C大调上面的音型,保留下面的音型,在向下接一个音型,得到一个新音型:降SI、DO、RE、降MI 这个大调的主音是降SI,所以调名就是降B大调,调号是降SI、降

MI

依此类推,得到7个降级大调:F大调、降B大调、降E大调、降A大调、降D大调、降G大调、降C大调这7个大调,这七个调的调号有一个共同点:就是延续前一个调的调号,增加一个新的调号,顺序是:降SI、降MI、降LA、降RE、降SOL、降DO、降FA,列表如下:

C F 降B 降E 降A 降

D 降G 降C 注意:十二平均律中只有12个音,只能做出12个大调,可是您算一下,C大调 + 7个升级大调+ 7个降级大调总共有15个,怎么会多3个?原因很简单,其中一定有三个调是重复的,需要扣掉,但怎么有重复的?原因很简单,就是"同音异名"造成的。现将升级大调与降级大调的调名列出来哪3个调是重复的,一目了然。

1 2 3 4 5 6 7

G D A E B #F #C (升级大调)

F 降B 降E 降A 降D 降

G 降C (降级大调)

其中蓝色的调名表明这6个调互相是同音异名的调:

B大调(5个升记号)同降C大调(7个降记号)

#F大调(6个升记号)同降G大调(6个降记号)

#C大调(7个升记号)同降D大调(5个降记号)

其中(B/降C)、(#F/降G)、(#C/降D)根本就是同一个音,既然主音相同,那音阶自然就完全一样了,只是写法不同而已。

小调