马子洋,男,1995年生,

北京市人,汉族,首都医科大学13级七年制口腔医学专业在读。

通讯作者:郭晓霞,博士,副教授,首都医科大学基础医学实验教学中心,北京市 100069

中图分类号:R318 文献标识码:A 文章编号:2095-4344 (2016)19-02872-07 稿件接受:2016-03-20

牙髓干细胞在再生医学中的应用研究与进展

马子洋1,郭晓霞2(1首都医科大学附属北京口腔医院,北京市 100050;2首都医科大学基础医学实验教学中心,北京市 100069)

引用本文:马子洋,郭晓霞. 牙髓干细胞在再生医学中的应用研究与进展[J].中国组织工程研究,2016,20(19):2872-2878. DOI: 10.3969/j.issn.2095-4344.2016.19.020 ORCID: 0000-0001-6676-4095(郭晓霞)

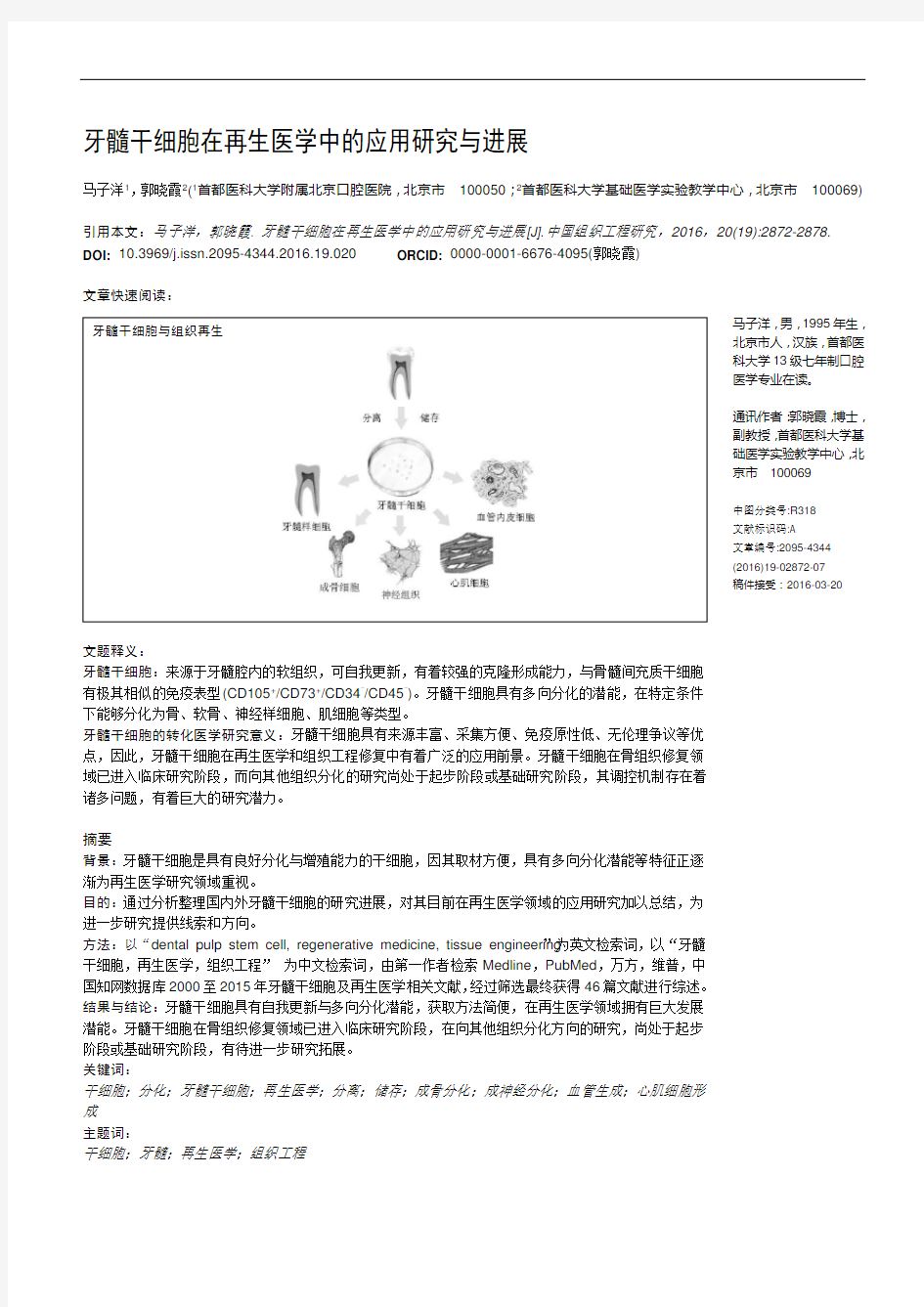

文章快速阅读:

文题释义:

牙髓干细胞:来源于牙髓腔内的软组织,可自我更新,有着较强的克隆形成能力,与骨髓间充质干细胞

有极其相似的免疫表型(CD105+/CD73+/CD34-/CD45-)。牙髓干细胞具有多向分化的潜能,在特定条件下能够分化为骨、软骨、神经样细胞、肌细胞等类型。

牙髓干细胞的转化医学研究意义:牙髓干细胞具有来源丰富、采集方便、免疫原性低、无伦理争议等优点,因此,牙髓干细胞在再生医学和组织工程修复中有着广泛的应用前景。牙髓干细胞在骨组织修复领域已进入临床研究阶段,而向其他组织分化的研究尚处于起步阶段或基础研究阶段,其调控机制存在着诸多问题,有着巨大的研究潜力。

摘要

背景:牙髓干细胞是具有良好分化与增殖能力的干细胞,因其取材方便,具有多向分化潜能等特征正逐渐为再生医学研究领域重视。

目的:通过分析整理国内外牙髓干细胞的研究进展,对其目前在再生医学领域的应用研究加以总结,为进一步研究提供线索和方向。

方法:以“dental pulp stem cell, regenerative medicine, tissue engineering ”为英文检索词,以“牙髓干细胞,再生医学,组织工程” 为中文检索词,由第一作者检索Medline ,PubMed ,万方,维普,中国知网数据库2000至2015年牙髓干细胞及再生医学相关文献,经过筛选最终获得46篇文献进行综述。 结果与结论:牙髓干细胞具有自我更新与多向分化潜能,获取方法简便,在再生医学领域拥有巨大发展潜能。牙髓干细胞在骨组织修复领域已进入临床研究阶段,在向其他组织分化方向的研究,尚处于起步阶段或基础研究阶段,有待进一步研究拓展。 关键词:

干细胞;分化;牙髓干细胞;再生医学;分离;储存;成骨分化;成神经分化;血管生成;心肌细胞形成

主题词:

干细胞;牙髓;再生医学;组织工程

牙髓干细胞与组织再生

Ma Zi-yang, Studying for master’s degree, Beijing Stomatological Hospital, Capital Medical University, Beijing 100050, China

Corresponding author: Guo Xiao-xia, M.D., Associate professor, Experimental Center for Basic Medical Teaching, Capital Medical University, Beijing 100069, China Dental pulp stem cells in regenerative medicine: application and development

Ma Zi-yang1, Guo Xiao-xia2 (1 Beijing Stomatological Hospital, Capital Medical University, Beijing 100050, China; 2 Experimental Center for Basic Medical Teaching, Capital Medical University, Beijing 100069, China)

Abstract

BACKGROUND: Dental pulp stem cells are characterized by multi-lineage differentiation and proliferation abilities and are easy to obtain, so they are becoming an issue of concern in regenerative medicine. OBJECTIVE: To provide clues and direction for further study by analyzing progress of domestic and overseas research on dental pulp stem cells, and summarizing their application in regenerative medicine. METHODS: The “dental pulp stem cell, regenerative medicine, tissue engineering” in Chinese and English served as the search terms to search articles related to dental pulp stem cells and regenerative medicine, published from 2000 to 2015 in Medline, PubMed, CNKI, Wanfang and Cqvip databases. Totally 46 articles were selected for overview.

RESULTS AND CONCLUSION: Dental pulp stem cells, which hold the capacity of self-renewal and

multi-lineage differentiation, are relatively easy to obtain, and exhibit a great potential in regenerative medicine. The research of dental pulp stem cells in repairing bone defects has entered the clinical trial phase, but the research of cell differentiation into other tissues is still in basic trial phase and needs further development.

Subject headings: Stem Cells; Dental Pulp; Regenerative Medicine; Tissue Engineering

Cite this article: Ma ZY, Guo XX.Dental pulp stem cells in regenerative medicine: application and development. Zhongguo Zuzhi Gongcheng Yanjiu. 2016;20(19):2872-2878.

0 引言Introduction

干细胞是未充分分化的细胞,具有自我更新与分化为特定组织器官的能力。1909年,Maksimov首次在研究中发现造血干细胞,并提出“干细胞”的概念[1]。近年来,干细胞在再生医学领域的应用研究越来越受到研究者的重视。再生医学是指应用生物学及组织工程学的理论方法,通过干细胞的增殖分化替代损坏的细胞、组织和器官,使其具备正常组织、器官的结构和功能。再生医学的应用研究能在一定程度上解决捐献器官缺乏的问题。牙髓干细胞(dental pulp stem cell,DPSC)是指牙髓内可以快速增殖并且具有一定克隆形成能力的牙髓细胞,由Gronthos等[2]于2000年首次提出,它具有与骨髓间充质干细胞相似的免疫表型。牙髓干细胞可以在不同培养环境下表达4种多能标记物:Oct-4、Lin-28、Sox-2、NANOG[3]。牙髓干细胞主要从脱落的乳牙、智齿、正畸牙等中获得,其来源丰富,不涉及到伦理问题,故在再生医学领域的应用前景广阔。文章就牙髓干细胞在再生医学中的研究进展做一综述。

1资料和方法Data and methods

1.1 文献检索和筛选要求

1.1.1 检索数据库中国期刊全文数据库(万方、CNKI、维普)、美国《医学索引》(Medline)、PubMed。1.1.2 检索数据库的选择理由中国期刊全文数据库(万方、CNKI、维普)是国内的大型中文学术期刊全文数据库,收录范围广泛,特别是医学类期刊文献,读者很容易对研究内容进行检索并获得全文,便于浏览学习。PubMed免费提供生物医学方面的医学文献搜索以及摘要,并提供全文来源数据库的连接,方便查找全文。美国《医学索引》(Medline)是国际性综合生物医学信息书目数据库,是当前国际上最权威的生物医学文献数据库,学校购买了西文生物医学期刊文献数据库供教师和学生查找全文。

1.1.3 检索途径、检索词及各检索词的逻辑关系为全面、准确地检索出撰写该综述的相关文献,文章写作过程中综合考虑了检索途径的选择、检索词的选择和各检索词间逻辑关系的配置,制定了科学的检索策略。

检索途径:主题词检索、关键词检索、全文检索。

检索词:以“牙髓干细胞,再生医学,组织工程”;“dental pulp stem cell, regenerative medicine, tissue engineering”为检索词。

检索词的逻辑组配:(dental pulp stem cell AND regenerative medicine) OR (dental pulp stem cell AND tissue engineering)。

检索途径、检索词、检索词的逻辑组配的确定理由:方便寻找主要论述牙髓干细胞和再生医学的文献,或

牙髓干细胞用于组织工程领域的文献。

检索的时间范围:2000年1月至2015年10月。

1.2 文献筛选流程和筛选标准

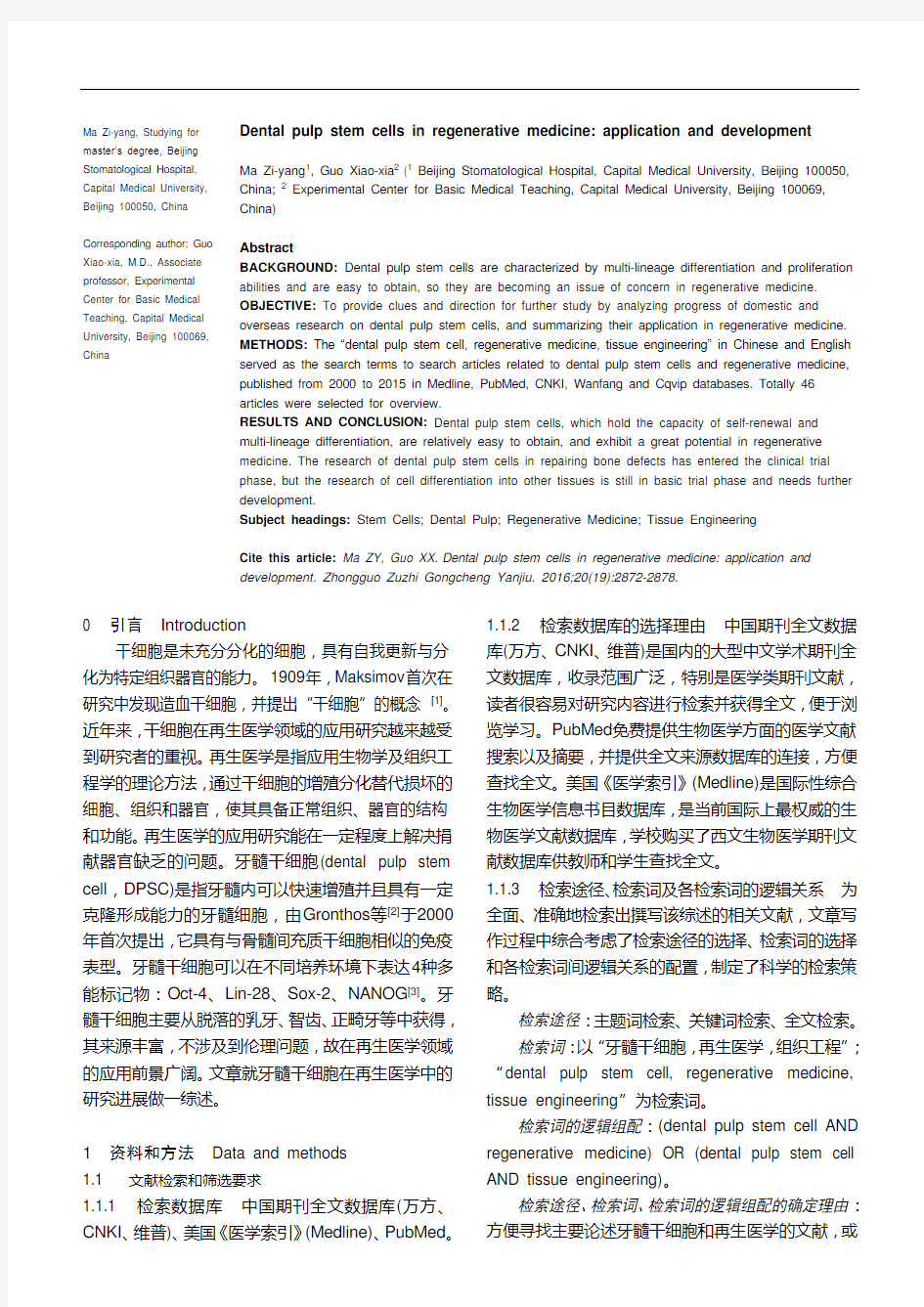

文献筛选流程:按照图1的步骤进行。

文献的筛选标准:文献内容与牙髓干细胞和再生

医学密切相关,且在权威期刊上已经发表的文献。

文献的筛选标准的制定理由:为保障综述内容观

点相关性强、新颖、明确,论据、结果、结论可靠。

排除的文献:初检获得文献197篇,由全体作者

共同对检索文献进行评估,排除文献151篇,最终纳入46篇文献进行综述。

排除理由:重复研究,内容陈旧,内容相关性差。

筛选偏离的描述、原因及对结果的影响:发表性偏离,未与作者联系,定向分化成功结果可能被高估。

文献筛选结果的输出形式:文献检索和筛选结果

的输出采用文献的引用形式,且保持了格式的一致性,文献的引用形式包括作者、题名、期刊名称、发表年代、卷数(期数)、页码等。经筛选纳入评价的文献提供了全文。

检索偏离的描述、原因及对结果的影响:检索词的

逻辑组配不同,影响检索结果。

2 结果 Results

2.1 牙髓干细胞的生物学性状 牙髓干细胞来源于神经嵴,位于牙髓,属于成体干细胞,具有一定的自我更新和定向分化能力[2]。间充质干细胞的一些特异性表面标记物可以在研究中被用于识别牙源性干细胞,

如常被用于识别硬组织的间充质干细胞基质细胞抗原1(stromal cell antigen 1, STRO-1)已被广泛应用于牙髓干细胞的识别,显示为阳性;间充质干细胞主要表面标记物CD29、CD44、CD73、CD90、CD105、CD117、CD146、CD166和CD271在牙髓干细胞中呈阳性表达,其中CD105和CD117在牙髓干细胞上阳性表达,提示它有良好的增殖分化能力[4]。造血干细胞主要表面标记物CD45等呈阴性表达,CD34在不同的研究中阳、阴性表达有争议[4-5]。国际细胞治疗协

会把CD105+/CD73+/CD34-/CD45-

作为间充质干细

胞的特征[6]。Yasui 等[7]根据细胞表达2种表面标记物LNGFR(CD271)和THY-1(CD90)确定牙髓组织特异

的细胞群,纯化人牙髓干细胞,这些细胞同时表达已知的间充质细胞标记物。分离的牙髓来源的 LNGFR Low+ THY-1High+细胞代表高纯度的克隆形成细胞群,这些细胞表现出长期增殖、多向分化潜能,能促进新骨形成。因此建议,LNGFR Low+ THY-1High+牙髓来源的细胞可为骨再生提供一种很好的细胞来源。牙髓干细胞具有多向分化潜能,可以在特定条件下分化为骨、软骨、神经细胞、肌细胞、脂肪细胞和角膜上皮等多种组织细胞,可用于牙本质再生、骨组织再生、神经修复等研究领域[8-9]。在临床治疗中已有成功被用于骨组织再生的报道[10]。

2.2 牙髓干细胞的分离与储存 相比其他成体干细胞,牙髓干细胞可以较容易的从正畸拔除的牙齿、脱落的乳牙、拔除的阻生齿的牙髓中获取。但是,到目前为止,大多数分离、扩增方法还不能完全令人满意,因为这些方法有可能改变细胞的生物学特性和分化细胞的质量[11]。Hilkens 等[12]研究发现,目前广泛应用的牙髓组织酶消化法(the enzymatic digestion of the pulp tissue ,DPSC-EZ)和外植体法(the explant method ,DPSC-OG)分离的牙髓干细胞,均可较好的应用于骨组织再生。Eubanks 等[13]研究发现,用以上两种分离方法从1个第三磨牙分离的细胞,经过2周培养均能回收大约106个细胞。不断有研究认为,酶消化法有可能影响细胞的表型和性能,故不适于治疗用细胞分离[14-16]。相比而言,外植体法更容易、快捷、安全、经济,更符合GMP 指南获得临床级数量的间充质干细胞,而且获得的牙髓干细胞显示相似或更高的分化能力[17]。Murakami 等[18]用粒细胞集落刺激因子(granulocyte-colony stimulating factor ,GCSF)分离牙髓干细胞,并诱导其定向分化,然后移

图1 文献筛选流程

检索牙髓 干细胞相关文献

阅读文题和摘要

排除文献

纳入分析

泛读和精读文献

可能合格的文献

内容是否与牙髓干细胞和

再和生医学相关

内容是否与相关,新颖, 可靠,符合筛选标准

否

是

否 是

植入免疫缺陷大鼠,结果显示其高效安全。目前用于分离牙髓干细胞的粒细胞集落刺激因子已有商品化试剂NEUTROGIN?。

牙髓可以储存在4 ℃冷藏环境中过夜,在-85 ℃到-196 ℃冷冻环境中可以储存1周,从冷藏或冷冻的牙髓中分离牙髓干细胞除成功分离数量有所下降外,其表面抗原仍有活性,免疫功能和分化能力上并无损失[19]。Munévar等将分离出的牙髓干细胞(CD105+)分别用Kamath法[20]:10%二甲基亚砜+体积分数为70%胎牛血清+20% NH(non-hematopoietic)干细胞培养液;Papaccio法[21]:10%二甲基亚砜+体积分数为90%胎牛血清冻存。通过比较两种方法冻存30 d的细胞,发现Papaccio法(59.5%)比Kamath法(56.2%)有更高的细胞生存率,而对于冻存1 d(65.5%)和7 d (56%)的细胞Kamath法更优。冻存后的人牙髓干细胞表达间充质干细胞标记物,但冻存时间可能通过改变细胞膜蛋白空间构型或者在某个分化水平抑制细胞,从而影响表面标记物的表达[22]。因此,Ducret等[23]推荐在分离和培养细胞时用人胎盘Ⅰ型和Ⅲ型胶原等量混合预涂培养皿,因为这两种胶原是牙髓细胞外基质中含量最丰富的胶原。用无异种分离试剂和确定的培养基(如SPE-IV?,含临床级人白蛋白,α-MEM,rhIGF-1,rhFGF-2)取代通用产品培养和传代细胞。经过上述方法分离培养的牙髓细胞在无血清培养基中冻存后,不会影响细胞的倍增时间和收集细胞数量,细胞活力与新鲜细胞相比有所下降,但与文献报道相似[24]。一些发达国家如日本、美国和挪威先后建立牙齿银行,为牙髓干细胞的基础和临床应用研究提供便利,但牙齿银行用于临床储存维持费用较高,较难为发展中国家接受,而最新的全牙储存方法可以在保证牙髓干细胞免疫功能及分化能力不受影响的同时降低储存成本[25]。

2.3 牙髓干细胞在再生医学中的应用牙髓干细胞具有多向分化、获取简便的特性,被广泛应用于各种退行性疾病的再生医学治疗研究[4]。目前,牙髓干细胞用于骨组织修复已经进入临床应用研究阶段,在神经、心肌、肝细胞、血管修复等方面尚处于动物实验研究阶段。牙髓干细胞在再生医学方面已经显示出巨大潜能,有可能用于治疗各种人类疾病。

2.3.1 应用牙髓干细胞修复牙髓和牙本质成人牙髓干细胞亚组分CD31-/CD146-SP细胞和CD105+细胞,具有较高的血管和神经分化潜力,可以作为潜在的临床牙髓修复材料[26]。EI-Backly等[27]将新西兰白兔牙髓干细胞接种在聚乳酸乙醇酸支架上,然后移植入兔皮下12 d,观察到类似于牙本质小管的结构。Suzuki等[28]将人类牙髓干细胞接种在胶原支架上,然后在体外加入骨形态发生蛋白7,观察到牙髓干细胞的钙化。在牙髓干细胞胶原支架复合体中添加碱性成纤维细胞生长因子,移植入大鼠背部,观察到牙髓样细胞及血管的再生。研究发现在龋齿根管治疗后,将牙髓干细胞用于牙髓再生的效果更好。但目前尚无法将牙髓干细胞培养为完整的牙髓-牙本质复合体。2.3.2 应用牙髓干细胞修复骨组织cDNA微阵列分析表明,牙髓干细胞参与颅面结构,包括颅面部骨骼与软骨的形成[29]。牙髓干细胞向骨组织分化的能力在较多实验中得到验证。在体外,牙髓干细胞表达成骨标记物包括骨涎蛋白(bone sialoprotein,BSP)、碱性磷酸酶(alkaline phosphatase,ALP)、牙本质涎蛋白(entin sialoprotein,DSP),可以分化为成骨细胞[9]。Graziano等[30]应用磁激活细胞分选法分选人牙髓干细胞,被选出的CD34+干细胞能分化为前成骨细胞,不需通过扩增,将其黏附于聚乳酸支架,移植入免疫缺陷大鼠,结果发现回收的骨结节类似于原始支架尺寸,在免疫荧光和X射线下呈现骨组织的特征,且新生成的血管具有人类血管特征。de Mendoca Costa 等[31]将人牙髓干细胞与胶原膜黏合,移植入全层颅骨缺损的非免疫缺陷大鼠,观察到颅骨缺损的修复。聚合酶链反应扩增发现新生成的骨细胞含有人类DNA,提示颅骨的修复源于牙髓干细胞。Tabatabaei等[32]通过正畸治疗中的机械力刺激人牙髓干细胞,与对照组相比,成骨标记物碱性磷酸酶和骨桥蛋白含量显著提高,结果提示不使用试剂,仅通过机械力可以诱导牙髓干细胞向成骨方向分化。d’A quino等[10]分离提取人第三磨牙内牙髓干细胞,扩增后黏附于胶原蛋白海绵支架,填充于由于骨吸收造成的自体下颌骨的骨缺损处,3个月后临床、X射线及组织学检测表明骨组织完全再生,1年后再生骨组织功能达到最佳,提示人牙髓干细胞可以完全恢复人类下颌骨缺损。

2.3.3 应用牙髓干细胞修复神经组织Sakai等[8]发现,牙髓干细胞能诱发脊髓损伤后的神经再生。将牙髓干细胞移植到大鼠的脊髓横断处,可分化为成熟的少突胶质细胞,通过促进轴突再生,抑制轴突生长抑制因子,从而抑制神经元、星形胶质细胞、少突胶质细胞的凋亡达到再生神经的目的。de Almeida等[33]

采用小鼠挤压神经损伤模型也支持上述结论。Apel 等[34]在阿尔茨海默病和帕金森病体外模型中将大鼠牙髓干细胞加入至原代神经元培养,2 d后加入神经毒素,发现牙髓干细胞可以减弱毒素的毒性,保护原代神经元并释放骨形态发生蛋白2和神经营养因子(包括神经生长因子、胶质细胞源性神经营养因子、脑源性神经营养因子)。Chang等[35]发现,在电刺激下,含有牙髓干细胞的培养基中含有更多的βⅢ微管蛋白、胶质纤维酸性蛋白和少突胶质细胞,提示牙髓干细胞可以向成熟的多巴胺能神经元分化。Matsubara等[36]将人牙髓干细胞鞘内注射入脊髓急性损伤大鼠,牙髓干细胞通过释放单核细胞趋化蛋白1和唾液酸结合性免疫球蛋白样凝集素9,加速损伤修复,使大鼠恢复行走能力。

2.3.4 应用牙髓干细胞改善循环系统功能Gandia 等[37]采用心肌内注射法将牙髓干细胞注入心肌梗死裸大鼠模型内,牙髓干细胞通过分泌多种促血管生成与抗凋亡因子,包括血管内皮生长因子、胰岛素样生长因子1和2、干细胞因子和粒细胞集落刺激因子,促进生成新的血管和心肌细胞。实验组大鼠心前壁增厚,梗死面积减小,心脏功能改善并有新血管生成。Iohara等[38]将牙髓干细胞移植入后肢缺血小鼠模型,通过表达促血管生成因子如血管内皮生长因子,促进毛细血管的生成。

2.3.5 牙髓干细胞在其他组织修复中的应用研究发现牙髓干细胞还具有分化为肌肉、角膜、肝细胞、胰岛素生成细胞、皮肤等多种细胞与组织的能力。Yang等[39]将人牙髓干细胞注射入骨骼肌缺损小鼠模型中,发现有肌肉再生的现象。牙髓干细胞通过产生抗肌萎缩蛋白(dystrophin),改善肌营养不良症状。Gomes等[40]使用兔眼角膜烧伤模型,将组织工程牙髓干细胞片移植入切除烧伤部位的角膜床中,3个月后角膜透明度有所改善,有少量新血管生成。Ishkitieve等[41]在体外培养人牙髓干细胞,使用肝生长因子刺激,培养出高纯度的肝细胞样细胞。此后,Ishkitieve等[42]使用人牙髓干细胞治疗胆汁淤积型肝硬化,使肝功能完全恢复,且与骨髓干细胞相比出现恶性肿瘤的风险有大幅度降低。石建峰等[43]通过构建重组转录因子hFOXA2和hPDX1慢病毒载体,转染人牙髓干细胞成功诱导其形成胰岛素生成样细胞,提示牙髓干细胞可用于1型糖尿病的治疗。Nishino等[44]使用裸鼠全层皮肤缺损模型,将人牙髓干细胞移植入伤口组织,结果皮肤组织加速愈合,缺损区域有人类Ⅰ型胶原的形成。

3结论Conclusion

综上所述,牙髓干细胞来源于牙髓,获取方法简便,有相对成熟的分离和储存方法。牙髓干细胞具有自我更新与多向分化能力,在适当的条件下能分化为骨组织、神经组织、肌组织、角膜、肝细胞、胰岛素生成细胞等多种组织与细胞。牙髓干细胞在骨组织修复领域已进入临床研究阶段,而向其他组织分化的研究尚处于起步阶段或基础研究阶段,其调控机制存在着诸多问题,有待进一步研究。由于牙髓干细胞获得数量有限,在临床应用中受到限制,而且干细胞应用于再生医学刚刚起步,远期疗效有待观察,各国对此谨慎,在一定程度上阻滞了牙髓干细胞临床应用研究的发展。未来研究有必要进一步确定更特异的间充质干细胞标记物,并且随着研究的深入,获得临床治疗级别的更高效、可再生、安全并且标准化的牙髓干细胞分离扩增方法[45-46],将使牙髓干细胞在再生医学领域的潜能被进一步发掘。

作者贡献:第一作者完成设计、收集资料、成文,通讯作者审校,第一作者和通讯作者对文章负责。

利益冲突:所有作者共同认可文章无相关利益冲突。

伦理问题:没有与相关伦理道德冲突的内容。

文章查重:文章出版前已经过CNKI反剽窃文献检测系统进行3次查重。

文章外审:文章经国内小同行外审专家双盲外审,符合本刊发稿宗旨。

作者声明:第一作者对研究和撰写的论文中出现的不端行为承担责任。论文中涉及的原始图片、数据(包括计算机数据库)记录及样本已按照有关规定保存、分享和销毁,可接受核查。

文章版权:文章出版前杂志已与全体作者授权人签署了版权相关协议。

4 参考文献References

[1] Ramalho-Santos M, Willenbring H. On the origin of the

term "stem cell". Cell Stem Cell. 2007;1(1):35-38. [2] Gronthos S, Mankani M, Brahim J, et al. Postnatal

human dental pulp stem cells (DPSCs) in vitro and in

vivo. Proc Natl Acad Sci U S A. 2000;97(25):

13625-13630.

[3] Atari M, Barajas M, Hernández-Alfaro F, et al. Isolation

of pluripotent stem cells from human third molar dental pulp. Histol Histopathol. 2011;26(8):1057-1070.

[4] Kawashima N. Characterisation of dental pulp stem

cells: a new horizon for tissue regeneration. Arch Oral

Biol. 2012;57(11):1439-1458.

[5] Chen YJ, Zhao YH, Zhao YJ, et al. Potential dental

pulp revascularization and odonto-/osteogenic

capacity of a novel transplant combined with dental

pulp stem cells and platelet-rich fibrin. Cell Tissue Res.

2015;361(2):439-455.

[6] Dominici M, Le Blanc K, Mueller I, et al. Minimal criteria

for defining multipotent mesenchymal stromal cells.

The International Society for Cellular Therapy position

statement. Cytotherapy. 2006;8(4):315-317.

[7] Yasui T, Mabuchi Y, Toriumi H, et al. Purified Human

Dental Pulp Stem Cells Promote Osteogenic

Regeneration. J Dent Res. 2016;95(2):206-214.

[8] Sakai K, Yamamoto A, Matsubara K, et al. Human

dental pulp-derived stem cells promote locomotor

recovery after complete transection of the rat spinal

cord by multiple neuro-regenerative mechanisms. J

Clin Invest. 2012;122(1):80-90.

[9] Huang GT, Yamaza T, Shea LD, et al.

Stem/progenitor cell-mediated de novo regeneration

of dental pulp with newly deposited continuous layer

of dentin in an in vivo model. Tissue Eng Part A.

2010;16(2):605-615.

[10] d'Aquino R, De Rosa A, Lanza V, et al. Human

mandible bone defect repair by the grafting of dental

pulp stem/progenitor cells and collagen sponge

biocomplexes. Eur Cell Mater. 2009;18:75-83.

[11] Ménard C, Tarte K. Immunoregulatory properties of

clinical grade mesenchymal stromal cells: evidence,

uncertainties, and clinical application. Stem Cell Res

Ther. 2013;4(3):64.

[12] Hilkens P, Gervois P, Fanton Y, et al. Effect of isolation

methodology on stem cell properties and multilineage

differentiation potential of human dental pulp stem cells.

Cell Tissue Res. 2013;353(1):65-78.

[13] Eubanks EJ, Tarle SA, Kaigler D. Tooth storage, dental

pulp stem cell isolation, and clinical scale expansion

without animal serum. J Endod. 2014;40(5):652-657. [14] Shah FS, Wu X, Dietrich M, et al. A non-enzymatic

method for isolating human adipose tissue-derived

stromal stem cells. Cytotherapy. 2013;15(8):979-985.

[15] Busser H, De Bruyn C, Urbain F, et al. Isolation of

adipose-derived stromal cells without enzymatic

treatment: expansion, phenotypical, and functional

characterization. Stem Cells Dev. 2014;23(19):

2390-2400. [16] Ohnuma K, Fujiki A, Yanagihara K, et al. Enzyme-free

passage of human pluripotent stem cells by controlling

divalent cations. Sci Rep. 2014;4:4646.

[17] Hilkens P, Gervois P, Fanton Y, et al. Effect of isolation

methodology on stem cell properties and multilineage

differentiation potential of human dental pulp stem cells.

Cell Tissue Res. 2013;353(1):65-78.

[18] Murakami M, Horibe H, Iohara K, et al. The use of

granulocyte-colony stimulating factor induced

mobilization for isolation of dental pulp stem cells with

high regenerative potential. Biomaterials. 2013;34(36):

9036-9047.

[19] Lindemann D, Werle SB, Steffens D, et al. Effects of

cryopreservation on the characteristics of dental pulp

stem cells of intact deciduous teeth. Arch Oral Biol.

2014;59(9):970-976.

[20] Kamath A. Human Mesenchymal Stem Cell Protocol:

cryopreservation. SC Protocol Sheet: 00007. Cellular

Engineering Technologies, Inc. Thermo Fisher

Scientific Inc. 2007.

[21] Papaccio G, Graziano A, d'Aquino R, et al. Long-term

cryopreservation of dental pulp stem cells

(SBP-DPSCs) and their differentiated osteoblasts: a

cell source for tissue repair. J Cell Physiol. 2006;

208(2):319-325.

[22] Munévar JC, Gutiérrez N, Jiménez NT, et al.

Evaluation of two human dental pulp stem cell

cryopreservation methods. Acta Odontol Latinoam.

2015;28(2):114-121.

[23] Ducret M, Fabre H, Degoul O, et al. Manufacturing of

dental pulp cell-based products from human third

molars: current strategies and future investigations.

Front Physiol. 2015;6:213.

[24] Lee SY, Huang GW, Shiung JN, et al. Magnetic

cryopreservation for dental pulp stem cells. Cells

Tissues Organs. 2012;196(1):23-33.

[25] Gioventù S, Andriolo G, Bonino F, et al. A novel method

for banking dental pulp stem cells. Transfus Apher Sci.

2012;47(2):199-206.

[26] Nakashima M, Iohara K, Sugiyama M. Human dental

pulp stem cells with highly angiogenic and neurogenic

potential for possible use in pulp regeneration.

Cytokine Growth Factor Rev. 2009;20(5-6):435-440. [27] El-Backly RM, Massoud AG, El-Badry AM, et al.

Regeneration of dentine/pulp-like tissue using a dental

pulp stem cell/poly(lactic-co-glycolic) acid scaffold

construct in New Zealand white rabbits. Aust Endod J.

2008;34(2):52-67.

[28] Suzuki T, Lee CH, Chen M, et al. Induced migration of

dental pulp stem cells for in vivo pulp regeneration. J

Dent Res. 2011;90(8):1013-1018.

[29] Shi S, Robey PG, Gronthos S. Comparison of human

dental pulp and bone marrow stromal stem cells by

cDNA microarray analysis. Bone. 2001;29(6):532-539.

[30] Graziano A, d'Aquino R, Laino G, et al. Human CD34+

stem cells produce bone nodules in vivo. Cell Prolif.

2008;41(1):1-11.

[31] de Mendon?a Costa A, Bueno DF, Martins MT, et al.

Reconstruction of large cranial defects in

nonimmunosuppressed experimental design with

human dental pulp stem cells. J Craniofac Surg. 2008;

19(1):204-210.

[32] Tabatabaei FS, Jazayeri M, Ghahari P, et al. Effects of

equiaxial strain on the differentiation of dental pulp

stem cells without using biochemical reagents. Mol

Cell Biomech. 2014;11(3):209-220.

[33] de Almeida FM, Marques SA, Ramalho Bdos S, et al.

Human dental pulp cells: a new source of cell therapy

in a mouse model of compressive spinal cord injury. J

Neurotrauma. 2011;28(9):1939-1949.

[34] Apel C, Forlenza OV, de Paula VJ, et al. The

neuroprotective effect of dental pulp cells in models of Alzheimer's and Parkinson's disease. J Neural Transm (Vienna). 2009;116(1):71-78.

[35] Chang CC, Chang KC, Tsai SJ, et al. Neurogenic

differentiation of dental pulp stem cells to neuron-like

cells in dopaminergic and motor neuronal inductive

media. J Formos Med Assoc. 2014;113(12):956-965.

[36] Matsubara K, Matsushita Y, Sakai K, et al. Secreted

ectodomain of sialic acid-binding Ig-like lectin-9 and

monocyte chemoattractant protein-1 promote recovery after rat spinal cord injury by altering macrophage

polarity. J Neurosci. 2015;35(6):2452-2464.

[37] Gandia C, Armi?an A, García-Verdugo JM, et al.

Human dental pulp stem cells improve left ventricular

function, induce angiogenesis, and reduce infarct size in rats with acute myocardial infarction. Stem Cells.

2008;26(3):638-645. [38] Iohara K, Zheng L, Wake H, et al. A novel stem cell

source for vasculogenesis in ischemia: subfraction of

side population cells from dental pulp. Stem Cells.

2008;26(9):2408-2418.

[39] Yang R, Chen M, Lee CH, et al. Clones of ectopic stem

cells in the regeneration of muscle defects in vivo.

PLoS One. 2010;5(10):e13547.

[40] Gomes JA, Geraldes Monteiro B, Melo GB, et al.

Corneal reconstruction with tissue-engineered cell

sheets composed of human immature dental pulp stem cells. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010;51(3):1408-

1414.

[41] Ishkitiev N, Yaegaki K, Imai T, et al. High-purity hepatic

lineage differentiated from dental pulp stem cells in

serum-free medium. J Endod. 2012;38(4):475-480. [42] Ishkitiev N, Yaegaki K, Imai T, et al. Novel

management of acute or secondary biliary liver

conditions using hepatically differentiated human

dental pulp cells.Tissue Eng Part A. 2015;21(3-4):

586-593.

[43] 石建峰,朱春晖,刘瑾,等.重组hFOXA2和hPDX1慢病毒载

体诱导乳牙牙髓干细胞重编程为胰岛素生成样细胞[J].

上海口腔医学, 2013, 22(6): 634-642.

[44] Nishino Y, Ebisawa K, Yamada Y, et al. Human

deciduous teeth dental pulp cells with basic fibroblast

growth factor enhance wound healing of skin defect. J Craniofac Surg. 2011;22(2):438-442.

[45] Tirino V, Papaccio G. A New, Most Likely Unusual

Approach is Crucial and Upcoming for the Use of Stem Cells in Regenerative Medicine. Front Physiol. 2012;

2:119.

[46] Albuquerque MT, Valera MC, Nakashima M, et al.

Tissue-engineering-based strategies for regenerative

endodontics. J Dent Res. 2014;93(12):1222-1231.

干细胞研究的意义 干细胞工程是在细胞培养技术的基础上发展起来的一项新的细胞工程。它是利用干细 胞的增殖特性,多分化潜能及其增殖分化的高度有序性,通过体外培养干细胞、诱导干细胞定向分化或利用转基因技术处理干细胞以改变其特性的方法,以达到利用干细胞为人类服务的目的。 其主要研究内容一方面是胚胎干细胞的研究,如建立ES细胞系并利用ES细胞的发育多能性即环境因素对细胞分化发育的影响,定向诱导细胞分化为特定的细胞如肌细胞、神经细胞等作为细胞移植的新来源。另一方面成体干细胞的研究主要包括成体组织干细胞的分离培养体内和植入体内,更新机体病变的组织器官恢复正常功能;并用干细胞作为基因治疗的靶细胞;研究体内有效活化组织干细胞的方法,增强其功能。 生物学上,通俗的讲:利用干细胞可以用来制造人身体上的一些器官,比如在一个人因为一种什么原因而失去心脏功能,那么就可以用他自己的干细胞来制造一个新的心脏,最重要的是这个新的心脏不会受到自身免疫系统的攻击。 目前,生命科学领域内对胚胎干细胞的研究和应用仅仅是一种尝试,应用干细胞技术治疗疾病至少还要经历三个阶段: 第一个阶段,把一种组织的成体干细胞直接移植给相应组织坏损的病人以治疗疾病。 第二阶段,如果掌握了干细胞向某种组织细胞分化的条件,就可以在体外对干细胞进行诱导使之“定向”分化成所需的细胞。对于某些遗传性疾病,还可对干细胞进行基因修饰。对经过“定向分化”或“基因修饰”后的干细胞进行筛选后,把“合格”的细胞移植给病人。 第三阶段,在体外进行“器官克隆”以供病人移植。不久前有人把从脊髓中提取的干细胞注射到一批瘫痪大鼠身上,经过六个月的治疗后,75%的瘫痪大鼠恢复了身上的肌肉,它们的肢体重新获得力量,可以四处跑动了。这是个好消息,说明尽管在体外培养一个具有正常生理功能和结构的人体器官,还只是一个“美好的愿望”,但已经不是遥不可及。

牙髓干细胞 1牙髓干细胞概念 牙髓组织位于牙齿内部的牙髓腔内,是牙体组织中唯一的软组织。2000年Gronthos[1]等通过对人牙髓细胞的研究,发现了一种与骨髓间充质干细胞有着极其相似的免疫表型及形成矿化结节能力的细胞,细胞中形态呈梭形,可自我更新和多向分化,有着较强的克隆能力。这些由牙髓组织中分离出的成纤维状细胞就称为牙髓干细胞(Dental Pulp Stem Cells,DPSCs)。现在普遍认为牙髓组织中具有形成细胞克隆能力和较强增殖能力的未分化间充质细胞即DPSCs[2]。 2牙源性干细胞 至今,已从人类牙齿相关组织中分离和鉴定出7种干细胞: (1)牙髓干细胞(dental pulp stem cell,DPSC)[1],来自恒牙牙髓;张巍巍等[3]以人牙髓干细胞为种子细胞与PLGA支架材料在体外进行复合培养,表明PLGA 有利于于牙髓干细胞的粘附与增值。Lindroos等[4]得到DPSC与其他间充质源性干细胞具有相似的表面标志物和骨相关性的标志物的结论,支持DPSC在硬组织再生方面的可能性。从成人第三磨牙牙髓中分离的DPSC在适宜的条件下可诱导分化为有功能活性的神经细胞,并在基因和蛋白水平表达神经组织专有的标志物[5],为治疗神经系统方面的疾病提供了新的途径。DPSCs不表达成牙本质细胞特征性蛋白DSP、DMP,则表明DP-SCs尚处于未分化状态[6]。我国学者通过对根髓和冠髓进行比较时发现:DPSCs 存在于全部牙髓之中,在根髓中的密度更高[7]。 (2)人类脱落乳牙牙髓干细胞(stem cell from the pulp of human exfoliated deciduous teeth, SHED),来自儿童脱落乳牙的牙髓;Miura等[8]研究发现,正常脱落的乳牙牙髓中的细胞经培养会表现出成纤维细胞样生长,其增殖率和群体倍增数均比骨髓基质干细胞(BMMSC)、DPSCs高,于是首次提出了SHED的概念。Shen YY等[9]发现SHED在体外培养过程中可以表达成骨细胞的标志,如RUNX-2、OCN、BSP,表明SHED在体外可以分化为成骨细胞;将SHED与人类牙齿切片复合后,在体外培养或是植入免疫缺陷小鼠皮下,均表达成牙本质细胞分化的标志( DSPP,DMP-1,MEPE)[10]。一系列实验表明SHED在体内只能诱导宿主细胞分化为成骨细胞[11],而其自身无法分化为成骨细胞,但在体外培养过程中却可以分化为成骨细胞。SHED 可能还具有参与机体的免疫调节等功能[12]。李丽文[13]等用不同密度接种培养DPSCs,计算细胞产量、倍增次数, 观察细胞形态、检查克隆形成率和钙结节形成能力的方法得到,1.5~3cells/cm2低密度接种培养DPSCs 有利于细胞快速扩增,扩增后的细胞保持较高的增殖和分化潜能。SHED 的增殖能力、克隆形成效率和钙结节形成能力均优于DPSCs。 (3)根尖乳头干细胞(stem cell from the apical papilla,SCAP)[14,15],来自牙根发育未完成的根尖乳头;Abe等[16]从人年轻第三磨牙根末端分离根尖周牙乳头,并采用酶消化法从中分离出细胞进行研究,结果发现这种细胞在低密度下培养时,

国内外干细胞的研究进展 摘要:干细胞研究是近年来生物医学领域的热门方向之一,干细胞产业具有巨大的社会效益和市场前景,受到世界各国的高度重视。美国、欧盟、日本、韩国和中国在干细胞领域投入重金支持基础和临床研究,大力推动干细胞产业化发展。本文通过对比世界干细胞研究的热点领域,分析了中国在该学科取得的成绩和存在的差距,进一步提出了针对中国干细胞研究发展的政策建议。 关键词:干细胞,研究现状,前景与展望 Abstract: Stem cell research is one of the hot research fields in biomedicine nowada ys. Many countries attach importance to the stem cell industry because of the great s ocial benefits and market potential. USA,EU,Japan,Korea and China have increased the input of capital dramatically to promote the basic and clinical research of stem cel l as well as stem cell industry. By comparing the situation of stem cell research at ho me and abroad,we found that,in recent years,an obvious progress has been made in stem cell research, however, the gap between China andthe developed countries still exists. And further puts forward the policy suggestions in the development of stem c ell research in China. Key words:stem cells,research status,prospect 1、前言 20世纪90年代以来,随着细胞生物学技术的发展及体外分离、培养人胚胎干细胞的成功,干细胞经适当诱导分化可发育为不同类型的细胞、组织和器官,成为移植供体的新来源,作为“种子细胞”的干细胞可以通过细胞工程的方法在体外发育为各种特异性的细胞供移植和细胞替代所需,并可作为基因疗法的靶细胞用于治疗和研究。由于干细胞有广泛的应用前景,它已成为近年来医学和生物学领域研究的热点。 干细胞(stem cells)是人体及其各种组织细胞的最初来源,是一类具有自我更新、

干细胞研究进展(综述) Advances in the research of stem cells(LR) 【摘要】:干细胞是人体及其各种组织细胞的最初来源,具有高度自我复制、高度增殖和多向分化的潜能。干细胞技术是生物技术领域最具有发展前景和后劲的前沿技术,其已成为世界高新技术的新亮点,势将导致一场医学和生物学革命。干细胞研究正在向现代生命科学和医学的各个领域交叉渗透,干细胞技术也从一种实验室概念逐渐转变成能够看得见的现实。干细胞研究作为一门新兴学科已成为生命科学中的热点。本文对近几年来国内外对干细胞的研究现况作一综述。 【关键词】:干细胞因子帕金森病神经干细胞糖尿病 ABSTRACT:Stem cells are the body and cells of various tissues of origin, has high self replication, high proliferation and multilineage differentiation potential. Stem cell technology is the field of biotechnology has the most development prospect and potential of cutting-edge technology, it has become a new bright spot in the world of high-tech, will lead to a revolution in medicine and biology. The research of stem cell is to modern life science and medical fields intersection, stem cell technology from a laboratory concept gradually transformed to be able to see the reality. Stem cell research as a new discipline has become the hotspot of life science. Based on the domestic and abroad in recent years on stem cell research summarizes. Keywords:Stem cell factor Parkinson disease Neural stem cells Diabetes mellitus 干细胞技术最显著的特征就是能再造一种全新的、正常的甚至更年轻的细胞、组织或器官。由此人们可以用自身或他人的干细胞和干细胞衍生组织、器官替代病变或衰老的组织、器官,并可以广泛涉及用于治疗传统医学方法难以医治的多种顽症。 干细胞研究是一门新兴的学科,干细胞生物学研究与应用几乎涉及所有的生命科学和生物 医学领域。 一、目前干细胞的主要研究热点

1950:将骨髓细胞移植到遭受致死剂量辐射的动物,发现能够挽救生命,重建骨髓造血免疫系统 1960:真正认识和了解人和哺乳动物干细胞始于20世纪60年代 1961:Till 和Mc Culloch 提出多能干细胞概念 1967:多纳尔–托马斯完成第一例骨髓移植,后于1990年获得诺贝尔医学和生理学奖 1980:造血干细胞移植成为治疗多种疾病的重要手段 1981:Evans等首次成功建立小鼠胚胎干细胞系 1981:胚胎干细胞(embryonic stem cell,ES细胞)的分离和培养首先在小鼠中获得成功 1988:美国科学家James Thomson分离出人类胚胎干细胞 1998:美国两个科研小组分别报告从胚胎和生殖脊成功建立人类胚胎干细胞系,使人类胚胎干细胞能在体外生长和增殖 同年,美国科学家在《美国科学院院刊》上报告:小鼠肌肉组织的成体干细胞可以“横向分化为血液细胞”。此后,世界各国科学家相继证实,包括人类的成体干细胞具有可塑性,从而掀起了全球成体干细胞研究高潮。干细胞研究进展被《科学》杂志评选为该年度世界十大科学成就之首。人类ES (hES)细胞建系获得成功,由此推动了干细胞研究的兴起。 2000: 日本把以干细胞工程为核心技术的再生医疗列为“千年世纪工程”之一,当年投资108亿日元;同年,全世界有10622例造血干细胞移植。 成体干细胞移植使糖尿病大鼠恢复正常 神经干细胞能够进入脑组织并修复脑损伤 角膜干细胞有助于恢复视力 发现成人骨髓干细胞形成肝细胞 成人骨髓干细胞可以在合适的条件下转化为神经细胞 成人骨髓干细胞可以在体外大规模培养 证实成人骨髓干细胞可以形成多种类型组织

造血干细胞移植 造血干细胞移植 造血干细胞移植(hematopoieticstemcelltransplantation,HSCT)是指对患者进行全身照射、化疗和免疫抑制预处理后,将正常供体或自体的造血细胞(hematopoieticcell,HC)经血管输注给患者,使之重建正常的造血和免疫功能。HC包括造血干细胞(hematopoieticstemcell,HSC)和祖细胞(progenitor)。HSC 具有增殖、分化为各系成熟血细胞的功能和自我更新能力,维持终身持续造血。HC表达CD34抗原。 经过40余年的不断发展,HSCT已成为临床重要的有效治疗方法,每年全世界移植病例数都在增加,移植患者无病生存最长的已超过30年。1990年,美国E.D.Thomas医生因在骨髓移植方面的卓越贡献而获诺贝尔医学奖。 【造血干细胞移植的分类】 按HC取自健康供体还是患者本身,HSCT被分为异体HSCT和自体HSCT。异体HSCT又分为异基因移植和同基因移植。后者指遗传基因完全相同的同卵孪生间的移植,供受者间不存在移植物被排斥和移植物抗宿主病(graft-versus-hostdisease,GVHD)等免疫学问题,此种移植几率仅约占1%。按HSC取自骨髓、外周血或脐带血,又分别分为骨髓移植(bonemarrowtransplantation,BMT)、外周血干细胞移植(peripheralbloodstemcelltransplantation,PBSCT)和脐血移植(cordbloodtransplantation,CBT)。按供受者有无血缘关系而分为血缘移植(relatedtransplantation)和无血缘移植(unrelateddonortransplantation,UDT)。按人白细胞抗原(humanleukocyteantigen,HLA)配型相合的程度,分为HLA相合、部分相合和单倍型相合(haploidentical)移植。 【人白细胞抗原(HLA)配型】 HI。A基因位于人6号染色体短臂(6p21)上,HLA-Ⅰ类和HLA-Ⅱ类抗原与BMT密切相关。HLA-A、B和C属Ⅰ类抗原,DR、DQ、DO、DN和DP属Ⅱ类抗原。临床上常指的三个抗原为A、B和DR。过去HLA分型用血清学方法,现多采用DNA 基因分型。同胞间HLA相合几率为25%。无血缘关系间的配型,必须用高分辨分子生物学方法。HLA基因以4位数字来表达,如A*0101与A*0102。前两位表示血清学方法检出的A1抗原(HLA的免疫特异性),称低分辨。后两位表示等位基因,DNA序列不一样,称高分辨。无血缘供者先做低分辨存档;需要时再做高分辨;受者应同时做低分辨和高分辨。 HLA相合的重要性已获公认。如HLA不合,GVHD和宿主抗移植物反应(hostversusgraftreaction,HVGR)均增加。 【供体选择】 Auto-供体是患者自己,应能承受大剂量化放疗,能动员采集到未被肿瘤细胞污染的足量的造血干细胞。脐血移植除了配型,还应确定新生儿无遗传性疾病。 AllcrHSCT的供体首选HLA相合同胞(identicalsiblings),次选HLA相合无血缘供体(matchedunrelateddonor,MUD)。若有多个HLA相合者,则选择年轻、健康、男性、巨细胞病毒(cytomegalovirus,CMV)阴性和红细胞血型相合者。高危白血病如无HLA相配的供者,必要时家庭成员可作为HLA部分相合或单倍型相合移植的同胞供者。

国外干细胞研发企业及其相关产品(一) 中国科学院上海科技查新咨询中心毛开云 关键字:干细胞 Osiris Therapeutics Inc StemCells Inc产品 1.Osiris Therapeutics公司 Osiris Therapeutics公司于1992年在美国马里兰州成立,其技术基础是凯斯西储大学Arnold Caplan教授领导的研究小组开发的干细胞技术。Osiris公司主要从事从成人骨髓中获取间充质干细胞的研究。近年来,公司已经成长为一个国际领先的干细胞公司,专注于开发和销售用于炎症、整形外科和心血管领域应用的干细胞产品。目前,该公司的产品已经证实具有修复不同种类组织的能力,并为多种疾病,如炎症性疾病、心脏病、糖尿病和关节炎等的创新疗法的开发提供了机遇。 目前,Osiris公司已经开发出两种相对成熟的干细胞产品——Prochymal和Chondrogen,并进行了大量的临床试验,并获得了良好的临床效果。 Prochymal?是一种提取自骨髓的成体间充质干细胞(MSC),具有控制炎症,促进组织再生并阻止疤痕形成的作用。目前Prochymal?在三种疾病治疗中,进入或已经完成了III期临床试验,包括类固醇难治性急性移植物抗宿主病(GvCD)新诊断的急性GvCD和克罗恩病(Crohn’s Disease)。同时,该药也能够用于心脏病发作后的心肌组织修复,保护患1型糖尿病患者体内的胰岛细胞,以及为患有肺部疾病的病人进行肺部组织修复。这三个领域也都已经进入临床II期试验阶段。值得一提的是,Prochymal?在1型糖尿病治疗中的效果和安全性已经得到美国FDA的认可,2010年5月4日,FDA授权Prochymal?作为孤儿药,进入1型糖尿病的临床治疗中,Osiris公司享有7年独家销售权。此外,Osiris公司还与Genzyme公司开展合作研究,使Prochymal能够用来应对核恐怖主义和其他与放射性物质相关的紧急事件,用于治疗这些事件引起的急性症状(图1)。 Chondrogen?主要用于治疗关节炎类疾病,目前,利用这种药物进行膝关节炎治疗的I期临床试验已经完成,临床II期试验病人的招募工作也已经结束。 Osiris公司生产的另外一种新产品Osteocel-XC,主要用于治疗病灶区骨再生,2010年初已经完成临床前试验。

马子洋,男,1995年生, 北京市人,汉族,首都医科大学13级七年制口腔医学专业在读。 通讯作者:郭晓霞,博士,副教授,首都医科大学基础医学实验教学中心,北京市 100069 中图分类号:R318 文献标识码:A 文章编号:2095-4344 (2016)19-02872-07 稿件接受:2016-03-20 牙髓干细胞在再生医学中的应用研究与进展 马子洋1,郭晓霞2(1首都医科大学附属北京口腔医院,北京市 100050;2首都医科大学基础医学实验教学中心,北京市 100069) 引用本文:马子洋,郭晓霞. 牙髓干细胞在再生医学中的应用研究与进展[J].中国组织工程研究,2016,20(19):2872-2878. DOI: 10.3969/j.issn.2095-4344.2016.19.020 ORCID: 0000-0001-6676-4095(郭晓霞) 文章快速阅读: 文题释义: 牙髓干细胞:来源于牙髓腔内的软组织,可自我更新,有着较强的克隆形成能力,与骨髓间充质干细胞 有极其相似的免疫表型(CD105+/CD73+/CD34-/CD45-)。牙髓干细胞具有多向分化的潜能,在特定条件下能够分化为骨、软骨、神经样细胞、肌细胞等类型。 牙髓干细胞的转化医学研究意义:牙髓干细胞具有来源丰富、采集方便、免疫原性低、无伦理争议等优点,因此,牙髓干细胞在再生医学和组织工程修复中有着广泛的应用前景。牙髓干细胞在骨组织修复领域已进入临床研究阶段,而向其他组织分化的研究尚处于起步阶段或基础研究阶段,其调控机制存在着诸多问题,有着巨大的研究潜力。 摘要 背景:牙髓干细胞是具有良好分化与增殖能力的干细胞,因其取材方便,具有多向分化潜能等特征正逐渐为再生医学研究领域重视。 目的:通过分析整理国内外牙髓干细胞的研究进展,对其目前在再生医学领域的应用研究加以总结,为进一步研究提供线索和方向。 方法:以“dental pulp stem cell, regenerative medicine, tissue engineering ”为英文检索词,以“牙髓干细胞,再生医学,组织工程” 为中文检索词,由第一作者检索Medline ,PubMed ,万方,维普,中国知网数据库2000至2015年牙髓干细胞及再生医学相关文献,经过筛选最终获得46篇文献进行综述。 结果与结论:牙髓干细胞具有自我更新与多向分化潜能,获取方法简便,在再生医学领域拥有巨大发展潜能。牙髓干细胞在骨组织修复领域已进入临床研究阶段,在向其他组织分化方向的研究,尚处于起步阶段或基础研究阶段,有待进一步研究拓展。 关键词: 干细胞;分化;牙髓干细胞;再生医学;分离;储存;成骨分化;成神经分化;血管生成;心肌细胞形成 主题词: 干细胞;牙髓;再生医学;组织工程 牙髓干细胞与组织再生

第二节胚胎干细胞的研究及其应用 学习目标 1.理解干细胞的概念与分类。 2.掌握胚胎干细胞来源、特点及分离途径与方法。 3.举例说明胚胎干细胞的应用。 4.了解胚胎干细胞的研究进展及其所面临的各种挑战。 学习重、难点 学习重点 1.理解干细胞的概念。 2.简述胚胎干细胞的特点及其研究进展。 学习难点 简述胚胎干细胞的特点及其研究进展。 知识要点梳理 一、胚胎干细胞及其研究进展 1.干细胞的概念:是动物(包括人)胚胎及某些器官中具有自我复制和多向分化潜能的原始细胞。 2.干细胞作用:具有重建、修复病损或衰老组织、器官功能。 3.干细胞分类 (1)专能干细胞:只能分化成一种类型或功能密切相关的两种类型的细胞,如上皮组织基底层的干细胞、肌肉中的成肌细胞。(2)多能干细胞:具有分化成多种细胞或组织的潜能,但却失去了发育成完整个体的能力,如造血干细胞等。(3)全能干细胞:可以分化为全身的多种细胞,并进一步形成机体的所有组织、器官。 二、胚胎干细胞的应用 1.如果科学家最终能够成功诱导和调控胚胎干细胞的分化与增殖,将会给胚胎干细胞的基础研究和临床应用带来积极的影响。 2.在研究新药对各种细胞的药理和毒理试验中,提供了材料,大大减少了新药研究所需动物的数量,从而降低了成本。 3.胚胎干细胞研究为细胞或组织移植提供无免疫原性的材料,用于疾病治疗等,给人类带来全新的医疗手段。

4.通过胚胎干细胞,结合基因工程等还可以在试管中改良并创造动物新品种,培育出生长快、抗病力强、高产的家畜品种等。 三、胚胎干细胞研究面临的挑战 1.胚胎干细胞的应用给法律、伦理、国家和社会安全带来的冲击是空前的。 2.胚胎干细胞在体内或者是体外都具有自我分化的潜能,极易分化成其他细胞,对培养条件的优化仍需要进一步研究。 3.对胚胎干细胞向不同组织细胞定向分化的条件还不清楚。 4.创造一种“万能供者”细胞,需要破坏或改变细胞中的许多基因,其可行性仍不清楚。

(二零一二年十二月) 2019-2025年中国干细胞美容及抗衰老行业快速做大市场策略研究报告 可落地执行的实战解决方案 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 ……

报告目录 第一章企业快速做大市场策略概述 (5) 第一节研究报告简介 (5) 第二节干细胞美容及抗衰老行业快速做大市场策略研究原则与方法 (5) 一、研究原则 (5) 二、研究方法 (6) 第三节研究企业快速做大市场策略的重要性及意义 (8) 第二章市场调研:2018-2019年中国干细胞美容及抗衰老行业市场深度调研 (9) 第一节干细胞美容及抗衰老概述 (9) 第二节我国干细胞美容及抗衰老行业发展概况 (11) 一、干细胞行业管理体制 (11) 二、相关政策、法规环境 (12) 三、干细胞产业壁垒 (13) 四、我国干细胞美容及抗衰老行业发展概况 (14) 第三节2018-2019年中国干细胞美容及抗衰老行业发展情况分析 (16) 一、技术突破+政策推进+需求增长,干细胞产业步入“开花结果”阶段 (16) 二、干细胞制备下游应用拓展,再生医疗抗衰老产品值得期待 (20) 三、珠联璧合:切入医学美容和精准医疗,与干细胞制备协同效应明显 (21) 四、2018年美国干细胞抗衰老研究取得重大突破 (23) 五、2019年我国干细胞抗衰老研究获重大突破 (24) 第四节干细胞抗衰老行业市场分析 (25) 一、干细胞抗衰老技术的特点——安全性、可行性及有效性 (25) 二、政治环境分析 (26) 三、经济环境分析 (26) 四、技术环境分析 (27) 五、干细胞行业现状 (27) 六、干细胞抗衰老行业现状 (27) 七、中国干细胞抗衰老行业前景展望 (30) 第五节2019-2025年我国干细胞美容及抗衰老行业发展前景及趋势预测 (30) 一、国家政策支持干细胞产业发展 (30) 二、国家大力推进产业集群化发展 (31) 三、干细胞美容及抗衰老孕育广大市场 (31) 第三章企业快速做大市场的前提与关键因素 (35) 第一节小企业快速做大的五大前提 (35) 一、项目的可复制性 (35) 二、单店的可复制性 (36) 三、区域的可复制性 (36) 四、销售的可复制性 (37) 五、管理的可复制性 (37) 第二节案例:京东——企业快速做大的关键 (38) 一、要在一个细分市场做品类的第一 (38)

干细胞研究进展消息 干细胞是人体及其各种组织细胞的最初来源, 具有高度自我复制、高度增殖和多向分化的潜能。干细胞研究正在向现代生命科学和医学的各个领域交叉渗透, 干细胞技术也从一种实验室概念逐渐转变成能够看得见的现实。干细胞研究已成为生命科学中的热点。介于此, 本刊将就干细胞的最新研究进展情况设立专栏, 为广大读者提供了解干细胞研究的平台。 干细胞专题近期国外干细胞研究进展 Geron抗癌药GRN163L选择性瞄准癌症干细胞据美国BussinessWire 1月10日报道称, 杰隆(Ge-ron)发表临床前研究数据显示, 其端粒酶抑制剂药物imetelstat (GRN163L)在小儿科神经肿瘤当中可选择性瞄准癌症干细胞, 这一发现为儿童肿瘤的临床试验提供了支持。该研究发表于2011年1月1日的Clinical Cancer Research杂志上。近年来有关端粒酶抑制的研究日益增多, 成为癌症治疗的一个热点方向, GRN163L是此类药物开发中最前沿的一个候选药物。2002年3月, Geron从Lynx Therapcutics获得了用GRN163和GRN163L两种化合物的核心专利。早期研究显示, GRN163对十四种不同癌症细胞均表现出有意义的端粒酶活性抑制作用, 它可以抑制黑色素瘤等细胞的生长。因脂质修饰物GRN163L更易进入细胞发挥端粒酶抑制作用, 后续临床前及临床试验均为GRN163L。2005年, FDA同意GRN163L在患慢性淋巴细胞白血病患者的临床实验。2007年, Geron公司开始GRN163L单独治疗多发性骨髓瘤的I期临床试验。2008年开始了GRN163L治疗乳腺癌的I期临床试验。同年12月, Geron发布了有关GRN163L治疗再发的和难治的多发性骨髓瘤的暂时性临床试验数据。2009年, Geron发布了Geron163L对抗癌症干细胞的实验活动, 包括非小型细胞肺癌、乳癌、胰脏炎、前列腺癌、小儿科神经肿瘤。公司发表Geron163L治疗乳癌的假定癌症干细胞与胰脏炎症系数据。数据显示, 在以Geron163L治疗后, 人类乳癌细胞MCF7的假定干细 胞数量与自我再生的能力大幅减弱。目前Geron163L正处于临床II期试验中。(来源: 生物谷2011-01-11)Cell Stem Cell: iPS细胞具更高基因畸变频率加州大学圣地亚哥分校医学院及斯克里普斯研究所的干细胞科学家领导的跨国研究团队, 记录了在人类胚胎干细胞(hESC)和诱导功能干细胞(iPSC)系中特殊的基因畸变, 研究结果在1月7日的Cell Stem Cell上发表。该公布的发现强调了需要对多能干细胞进行频繁的基因检测以保证其稳定性和临床安全性。该研究的第一作者, 加州大学圣地亚哥分校再生医学系的路易斯·劳伦特博士认为, 人类多能干细胞(hESC和iPSC)比其他类型细胞有更高的基因畸变频率。最令人吃惊的是, 与其他非多能干细胞样本相比较, 观察到hESC的基因扩增和iPSC的缺失方面出现的频率更高。人类多能干细胞在人体内具有发展成其他类型细胞的能力, 可成为细胞替换治疗的潜在来源。斯克里普斯研究员再生医学中心主任珍妮·罗伦教授谈到, 由于基因畸变常常与癌症相关联, 免受癌症相关的基因突变对于临床使用的细胞系来说至关重要。研究团队确认了在多能干细胞系中可能发生突变的基因区域。对于hESC而言, 可观察到的畸变大多是靠近多潜能相关基因区域的基因扩增; 对于iPSC而言, 扩增主要涉及细胞增殖基因及与肿瘤 抑制基因相关的缺失。传统的显微技术, 如染色体组型分析可能无法检测到这些变化。研究组使用一种高分辨率的分子技术, 称为“单核苷酸多态性(SNP)”, 能观察到人类基因组里一百多万个位点里的基因变化。 劳伦特说, 我们惊喜地发现在较短时间培养中的基因变化, 例如在体细胞重编程为多能干细胞的343过程以及在培养中细胞的分化过程。我们不知道这会有怎样的影响, 如果有的话, 这些基因畸变都会对基础研究或者临床应用的结果产生影响, 对此应当深究。劳伦特总结到, 该研究结果解释了有必要对多能干细胞培养进行经常性的基因监控, SNP分析仍不失为人类胚胎干细胞和多能干细胞日常监控的一部分, 但是这一结果提醒我们应当予以重视。(来源: 中国干细胞网2011-01-12)美用胚胎干细胞制造出血小板美国先进细胞技术公司的实验证明, 使用人类胚胎干细胞研制出的血小板可修复实验鼠的受损组织, 人类未来有望源源不断地

简述干细胞的形态特征及其研究进展 干细胞是一类具有自我复制能力的原始的未分化细胞,是形成哺乳类各组织器官的原始的多潜能的细胞。在一定条件下,它可以分化成多种功能细胞。干细胞在形态上具有共性,通常呈圆形或椭圆形,细胞体积小,核相对较大,细胞核多为常染色质,并具有较高的端粒酶活性。根据它所处的发育阶段可以分为胚胎干细胞和成体干细胞。 胚胎干细胞的发育等级较高,是全能干细胞,而成体干细胞的发育等级较低,是多能干细胞或单能干细胞。干细胞的发育受多种内在机制和微环境因素的影响。目前人类胚胎干细胞已可成功地在体外培养。 干细胞的形态特征: 干细胞具有自我更新复制的能力,能够产生高度分化的功能细胞。 1 胚胎干细胞:胚胎干细胞当受精卵分裂发育成囊胚时,内层细胞团的 细胞即为胚胎干细胞。具有全能性,可以自我更新并具有分化为体内所有组织的能力。进一步说,胚胎干细胞是一种高度未分化细胞。它具有发育的全能性,能分化出成体动物的所有组织和器官,包括生殖细胞。 2 成体干细胞:成年动物的许多组织和器官,比如表皮和造血系统,具 有修复和再生的能力。成体干细胞在其中起着关键的作用。在特定条件下,成体干细胞或者产生新的干细胞,或者按一定的程序分化,形成新的功能细胞,从而使组织和器官保持生长和衰退的动态平衡。 3 造血干细胞:造血干细胞是体内各种血细胞的唯一来源,它主要存在 于骨髓、外周血、脐带血中。造血干细胞的移植是治疗血液系统疾病、先天性遗传疾病以及多发性和转移性恶性肿瘤疾病的最有效方法。 4 神经干细胞:理论上讲,任何一种中枢神经系统疾病都可归结为神经 干细胞功能的紊乱。脑和脊髓由于血脑屏障的存在使之在干细胞移植到中枢神经系统后不会产生免疫排斥反应。除此之外,神经干细胞的功能还可延伸到药物检测方面,对判断药物有效性、毒性有一定的作用。 5 肌肉干细胞:可发育分化为成肌细胞,可互相融合成为多核的肌纤维,形成骨骼肌最基本的结构。

8大成果揭露干细胞最新研究状况 导读:干细胞研究是一个永恒的话题,2015年国内外诸多新研究,为干细胞应用开辟了更为广阔的空间。2015上半年国内外干细胞研究成果 干细胞研究是一个永恒的话题,2015年国内外诸多新研究,为干细胞应用开辟了更为广阔的空间。2015上半年国内外干细胞研究成果盘点: 成果一:重编程干细胞或能预防辐射后癌变 简要:据美国科罗拉多大学(UC)癌症中心一项最新研究发现,一种叫做程序性平常化的保护程序就是其中一种,让被辐射破坏的干细胞分化为其他细胞,不再永生。相关论文发表在最近的《干细胞》杂志上。该研究显示,通过重编程这种保护程序,除去被辐射伤害的干细胞,就可能预防癌症的发生。 成果二:干细胞培养新方法筹建安全防护墙 简要:斯克里普斯研究所(TSRI)和加州大学(UC)圣迭戈医学院的

研究人员带领的一项新研究表明,某些特定干细胞培养方法与DNA 突变增加有关。这项研究为研究人员指出了更安全和更可靠的干细胞培养方法,来治疗疾病和损伤。 成果三:碳纳米物质狙击肿瘤干细胞 简要:中科院高能物理研究所国家纳米科学中心纳米生物效应与安全性重点实验室和中国科学技术大学生命学院合作,研究发现金属富勒醇Gd@C82(OH)22碳纳米材料可高效抑制三阴性乳腺癌干细胞的自我更新能力,Gd@C82(OH)22通过调控肿瘤微环境阻断细胞从上皮样(EMT)到间质样(MET)的转换,实现高效清除肿瘤干细胞,终止肿瘤发生和转移。 成果四:干细胞首次被诱导成三维迷你肺 简要:美国科学家首次成功诱导干细胞发育成人体肺部类器官一个三维迷你肺,它能模拟人体肺部的复杂结构,有助于科学家们研究肺部疾病并找到新疗法。这一组织在实验室内发育成三维球形结构,最后,通过让其与肺部发育有关的蛋白质接触,这些结构最终发育成肺部组织。而且,得到的肺部类器官在实验室存活了100多天。 成果五:区域选择性多能干细胞被发现

造血干细胞移植(陆道培血·肿瘤中心) 造血干细胞移植(HSCT)是通过大剂量放化疗预处理,清除受者体内的肿瘤或异常细胞,再将自体或异体造血干细胞移植给受者,使受者重建正常造血及免疫系统。目前广泛应用于恶性血液病、非恶性难治性血液病、遗传性疾病和某些实体瘤治疗,并获得了较好的疗效。 发展历史 造血干细胞移植主要包括骨髓移植、外周血干细胞移植、脐血干细胞移植。由于骨髓为造血器官,早期进行的均为骨髓移植。1958年法国肿瘤学家Mathe首先对放射性意外伤者进行了骨髓移植。1968年Gatti应用骨髓移植成功治疗了一例重症联合免疫缺陷患者。上世纪70年代后,随着人类白细胞抗原(HLA)的发现、血液制品及抗生素等支持治疗的进展,全环境保护性治疗措施以及造血生长因子的广泛应用,造血干细胞移植技术得到了快速发展。1977年托马斯报道100例晚期白血病病人经HLA相合同胞的骨髓移植后,13例奇迹般长期生存。从此全世界应用骨髓移植治疗白血病、再生障碍性贫血及其他严重血液病、急性放射病及部分恶性肿瘤等方面取得巨大成功,开创临床治疗白血病及恶性肿瘤的新纪元。骨髓移植技术使众多白血病患者得到救治,长期生存率提高50%—70%。为发展此项技术做出了重要贡献的美国医学家托马斯因而获得了1990年度的诺贝尔医学奖。在中国,骨髓移植奠基人陆道培教授于1964年在亚洲首先成功开展了同基因骨髓移植,又于1981年首先在国内成功实施了异基因骨髓移植。目前异基因造血干细胞移植长期存活率已达75%,居国际先进水平。上世纪70年代年发现脐带血富含造血干细胞,1988年法国血液学专家Gluckman首先采用HLA相合的脐血移植治疗了一例范可尼贫血患者,开创了人类脐血移植的先河。1989年发现G-CSF动员造血干细胞的作用,动员的外周血成为干细胞新供源,1994年国际上报告第一例异基因外周血造血干细胞移植。近20年来,不仅在造血干细胞移植的基础理论包括造血的发生与调控、造血干细胞的特性及移植免疫学等方面有了长足的发展,而且在临床应用的各个方面包括移植适应症的扩大、各种并发症的预防等也有了很大发展,使移植的疗效不断得以提高,并且相继建立了一些国际性协作研究机构,如国际骨髓移植登记处(IBMTR、欧洲血液及骨髓移植协作组、国际脐血移植登记处等,还建立了地区或国际性骨髓库,如美国国家骨髓供者库和中国造血干细胞捐献者资料库等,对推动造血干细胞移植的深入研究和广泛应用起到了积极作用。迄今全世界进行骨髓移植和外周血造血干细胞移植的患者已超过10万例,其中非血缘关系骨髓移植和造血干细胞移植已达数万例,移植患者无病生存最长的已超过30年。在国内,上世纪90年代初开始建立了中国造血干细胞资料库,目前已登记志愿捐献者140万人,已为2000余患者捐献了造血干细胞进行无关供者造血干细胞移植,随后又在北京、上海、济南、天津、广州和四川等地成立了脐带血库,库存脐血数量超过50000份,估计全国进行脐血移植近1000例 造血干细胞适应症 造血干细胞移植迄今仍然是一种高风险治疗方法,目前主要用于恶性血液疾病的治疗,也试用于非恶性疾病和非血液系统疾病,如重症难治自身免疫性疾病和实体瘤等。 (1) 血液系统恶性肿瘤:慢性粒细胞白血病、急性髓细胞白血病、急性淋巴细胞白血病、非霍奇金淋巴瘤、霍奇金淋巴瘤、多发性骨髓瘤、骨髓增生异常综合征等。 (2) 血液系统非恶性肿瘤:再生障碍性贫血、范可尼贫血、地中海贫血、镰状细胞贫血、骨髓纤维化、阵发性睡眠性血红蛋白尿症等。 (3) 其它实体瘤:乳腺癌、卵巢癌、睾丸癌、神经母细胞瘤、小细胞肺癌等。 (4)免疫系统疾病:重症联合免疫缺陷症、严重自身免疫性疾病。 由于移植存在致命性合并症,因而非血液系统疾病的造血干细胞移植治疗还未被广泛接受。 疾病分类 (1)按照采集造血干细胞的来源不同分为:骨髓移植、脐血移植、外周血造血干细胞移植等。 (2)按照供体与受体的关系分为:自体骨髓移植/脐血移植/外周血造血干细胞移植、异体骨髓移植/脐血移植/外周血造血干细胞移植。异体移植又称异基因移植,当供者是同卵双生供者时,又称同基因移植。 (3)根据供者与受者HLA配型相合程度,异体骨髓移植/脐血移植/外周血造血干细胞移植分为:HLA

干细胞研究进展及应用前景展望 摘要: 干细胞是一类具有自我更新能力的多向分化潜能细胞,在一定条件下可以分化为多种功能的组织和器官,具有重要的理论研究意义和临床应用价值。近年来的研究成果不仅揭示了许多有关细胞生长发育的基础理论难题,也在创伤修复、神经再生、抵抗衰老、糖尿病、帕金森氏症、老年痴呆、白血病、肿瘤等疾病的治疗方面显示了巨大的应用潜力,是应用生物学进入一个崭新的领域。 关键词: 干细胞;分化;诱导性多能干细胞;糖尿病;肿瘤;伦理争议; 正文: 1.干细胞 在人类生命形成的开始,单个受精卵可以分裂发育形成不同的组织和器官,并通过进一步分裂分化,形成生命个体。在成体细胞中,大部分高度分化的细胞则失去了再分化的能力,而特定组织正常的生理代谢或病理损伤也会引起组织或器官的修复再生,这种具有在分化能力的细胞,即为干细胞。 干细胞(Stem Cells,SC)是一类具有自我更新能力的多向分化潜能细胞,在一定的条件下,它可以分化成多种功能的器官组织。这些细胞呈圆形或椭圆形,体积较小,核质比大,具有较强的端粒酶活性,因此具有较强的增殖能力。 干细胞是一种未充分分化、尚不成熟的细胞,其再生各种组织器官和人体的潜在功能,吸引着越来越多人的眼球。 2.干细胞的研究历史 干细胞的研究被认为起始于二十世纪六十年代,加拿大科学家James E. Till和Ernest A.McCulloch发现并命名造血干细胞之后。 60年代,几个近亲种系的小鼠睾丸畸胎瘤的研究表明,其来源于胚胎干细胞,确立了胚胎癌细胞是一种干细胞; 1968年,Edwards 和Bavister 在体外获得了第一个人卵子; 1978年,第一个试管婴儿Louise Brown 在英国诞生。 1981年,Evan, Kaufman 和Martin从小鼠胚泡内细胞群分离出小鼠ES细胞,建立了小鼠干细胞体外培养条件,将干细胞注入上鼠,能诱导形成畸胎瘤。 1984-1988年,Anderews 等人从人睾丸畸胎瘤细胞系Tera-2中产生出多能的、克隆化的胚胎癌细胞,克隆的干细胞在视黄酸的作用下分化形成神经元细胞和其他类型的细胞。 1992年,Reynolds和Richards先后在成年鼠的纹状体和海马中分离出神经干细胞。

非血缘造血干细胞采集技术管理规范 为规范非血缘造血干细胞采集技术的临床应用,保证医疗质量和医疗安全,制定本规范。本规范适用于非血缘外周血造血干细胞(以下简称造血干细胞)的采集。 一、医疗机构基本要求 采集造血干细胞的医疗机构应当保证造血干细胞来源合法。 (一)有卫生行政部门核准登记的血液内科专业诊疗科目。 (二)三级甲等医院或者血液专科医院。 (三)采集条件 1、采集室:有20m2以上的造血干细胞采集工作区;有相应的造血干细胞采集设备,采集床/椅等。 2、有动员剂注射室。 3、能为捐献者提供常规体检服务。 4、应急处理区:有相应的抢救设备,能够进行急症处理。 5、有资料保存与传输设备。 6、临床实验室有流式细胞仪检测CD34+;能够进行有核细胞计数。有质量控制和质量评价措施,相关检验项目参加卫生部指定的室间质量评价机构的室间质量评价并合格。

(四)有2名以上符合造血干细胞采集技术人员要求的执业医师,并有满足工作需要的其他相关专业技术人员。 二、人员基本要求 (一)医师 1、取得《医师执业证书》,执业范围为内科。 2、有主治医师以上专业技术职务任职资格。 3、有3年以上血液内科工作经验和造血干细胞采集经验。 负责造血干细胞采集工作的医师有副主任医师以上专业技术职务任职资格,有5年以上血液内科工作经验和造血干细胞采集经验。 (二)其他相关专业技术人员 能够胜任造血干细胞采集相关工作,能熟练掌握血细胞分离机的操作、相关仪器设备使用和电脑操作。 三、技术基本要求 (一)严格遵守相关技术操作规范和诊疗指南。 (二)采集部位:浅静脉,必要时深静脉。 (三)外周血动员剂用量:粒细胞集落刺激因子(G-CSF)5μg/kg/日,4—6天。 (四)采集方式:细胞分离机采集。 (五)采集量:造血干细胞悬液50—200ml/人/次,采集次数不超过2次,每次循环处理血量不多于15000ml。当

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 牙髓干细胞在再生医学中的应用研究与进展 马子洋,男,1995 年生,北京市人,汉族,首都医科大学 13 级 七年制口腔医学专业在读。 通讯作者: 郭晓霞,博士,副教授,首都医科大学基础医学实验教学中心, 北京市100069 中图分类号:R318 文献标识码:A 文章编号:2095-4344 (2019)19-02872-07 稿件接受: 2019-03-20 ing an issue of concern in regenerative medicine. OBJECTIVE: To provide clues and direction for further study by analyzing progress of domestic and overseas research on dental pulp stem cells, and summarizing their application in regenerative medicine. METHODS: The dental pulp stem cell, regenerative medicine, tissue engineering in Chinese and English served as the search terms to search articles related to dental pulp stem cells and regenerative medicine, published from 2019 to 2019 in Medline, PubMed, CNKI, Wanfang and Cqvip databases. Totally 46 articles were selected for overview. RESULTS AND CONCLUSION: Dental pulp stem cells, which hold the capacity of self-renewal and multi-lineage differentiation, are relatively easy to obtain, and exhibit a great potential in regenerative medicine. The research of dental pulp stem 1/ 9