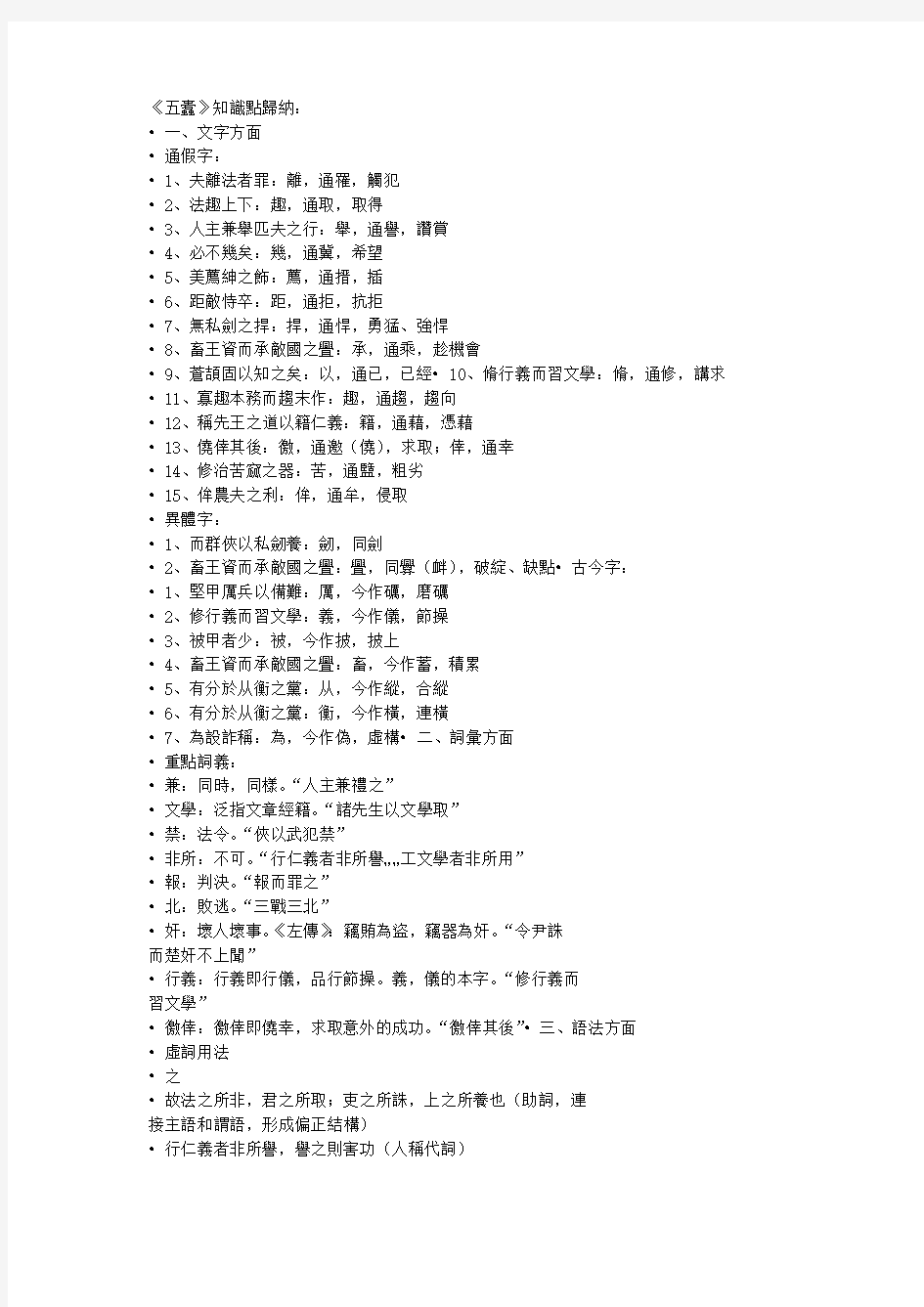

《五蠹》知識點歸納:

?一、文字方面

?通假字:

? 1、夫離法者罪:離,通罹,觸犯

? 2、法趣上下:趣,通取,取得

? 3、人主兼舉匹夫之行:舉,通譽,讚賞

? 4、必不幾矣:幾,通冀,希望

? 5、美薦紳之飾:薦,通搢,插

? 6、距敵恃卒:距,通拒,抗拒

? 7、無私劍之捍:捍,通悍,勇猛、強悍

? 8、畜王資而承敵國之舋:承,通乘,趁機會

? 9、蒼頡固以知之矣:以,通已,已經? 10、脩行義而習文學:脩,通修,講求? 11、寡趣本務而趨末作:趣,通趨,趨向

? 12、稱先王之道以籍仁義:籍,通藉,憑藉

? 13、僥倖其後:徼,通邀(僥),求取;倖,通幸

? 14、修治苦窳之器:苦,通盬,粗劣

? 15、侔農夫之利:侔,通牟,侵取

?異體字:

? 1、而群俠以私劒養:劒,同劍

? 2、畜王資而承敵國之舋:舋,同釁(衅),破綻、缺點?古今字:

? 1、堅甲厲兵以備難:厲,今作礪,磨礪

? 2、修行義而習文學:義,今作儀,節操

? 3、被甲者少:被,今作披,披上

? 4、畜王資而承敵國之舋:畜,今作蓄,積累

? 5、有分於从衡之黨:从,今作縱,合縱

? 6、有分於从衡之黨:衡,今作橫,連橫

? 7、為設詐稱:為,今作偽,虛構?二、詞彙方面

?重點詞義:

?兼:同時,同樣。“人主兼禮之”

?文學:泛指文章經籍。“諸先生以文學取”

?禁:法令。“俠以武犯禁”

?非所:不可。“行仁義者非所譽……工文學者非所用”

?報:判決。“報而罪之”

?北:敗逃。“三戰三北”

?奸:壞人壞事。《左傳》:竊賄為盜,竊器為奸。“令尹誅

而楚奸不上聞”

?行義:行義即行儀,品行節操。義,儀的本字。“修行義而

習文學”

?徼倖:徼倖即僥幸,求取意外的成功。“徼倖其後”?三、語法方面

?虛詞用法

?之

?故法之所非,君之所取;吏之所誅,上之所養也(助詞,連

接主語和謂語,形成偏正結構)

?行仁義者非所譽,譽之則害功(人稱代詞)

?身死莫之能養也(人稱代詞,前置賓語)

?夫耕之用力也勞,而民為之者,曰:可得以富也(之1,連接

主語和謂語,形成偏正結構,充當“勞”的主語;之2,指示

代詞,指代耕田勞作)

?動作者歸之於功,為勇者盡之於軍(人稱代詞,代自己)

?以疑當世之法,而貳人主之心(助詞,連接定語和中心語,

無義)?句法方面

?判斷句

? 1、夫君之直臣,父子暴子也

? 2、夫父之孝子,君之背臣也

? 3、此匹夫之美也

? 4、是世之所以亂也

? 5、此世之所以亂也

? 6、超五帝侔三王者,必此法也

? 7、此五者,邦之蠹也

?省略句

? 1、行仁義者非所譽,譽之則害(于)功

? 2、夫耕之用力也勞,而民為之者,曰:可得以(之)富也?被動句? 1、故令尹誅而楚姦不上聞:無形式標誌的被動句

? 2、行義修則見信,見信則受事:以“見”為標誌的被動句

? 3、夫王者,能攻人者也;而安,則不可攻也。強,則能攻人

者也;治,則不可攻也:無形式標誌的被動句

? 4、海內雖有破亡之國、削滅之朝:無形式標誌的被動句

?賓語前置

? 1、身死莫之能養也(身死莫之能養也)?詞類活用

? 1、報而罪之

罪:名詞活用作動詞,治罪

? 2、舉而上之

上:名詞活用為使動,使居上位

? 3、斬敵者受賞,而高慈惠之行

高:形容詞的意動用法,以……為高,推崇

? 4、堅甲厲兵以備難,而美薦紳之飾

堅:形容詞的使動用法,使……堅固;

美,形容詞的意動用法,以……為美

? 5、所利非所用

利:形容詞活用作動詞,給予利益? 6、其言談者必軌於法

軌:名詞活用作動詞,遵循

? 7、動作者歸之於功,為勇者盡之於軍

歸、盡:不及物動詞的使動用法,使……歸、盡

? 8、亡地敗軍

亡、敗:不及物動詞的使動,使……亡、敗

? 9、以疑當世之法,而貳人主之心

貳:形容詞的使動用法,使不專一

? 10、積於私門,盡貨賂,而用重人之謁,退汗馬之勞

盡、退:不及物動詞的使動用法,使……竭盡、退卻

? 11、海內雖有破亡之國、削滅之朝,亦勿怪矣

怪:形容詞的意動用法,以……為怪

《齐桓晋文之事》知識點歸納:

?一、文字方面

?通假字:

? 1、無以,則王乎:以,通已,停止

? 2、為長者折枝:枝,通肢,肢體。折枝,按摩

? 3、蓋亦反其本矣:蓋,通盍,何不

? 4、無不為已:已,通矣,語氣詞,表示感歎

? 5、然則王之所大欲,可知已:已,通矣,語氣詞,相當于了? 6、然則廢釁鐘與:與,通歟,語氣詞,表疑問

? 7、是罔民也:罔通網,張開羅網捕捉、陷害

? 8、頒白者不負戴于道路矣:頒通斑,頭髮花白,常比喻老人? 9、行旅皆欲出於王之塗:塗通途,道路?古今字:

? 1、王說:說,今作悅,高興

? 2、刑于寡妻:刑,今作型,榜樣、示範

? 3、放辟邪侈:辟,今作僻,指行為不正。

? 4、蓋亦反其本矣:反,今作返,回、歸

? 5、抑為采色不足視於目與:采,今作彩,色彩、顏色

? 6、辟土地:辟,今作闢,開闢

?異體字:

? 1、輕煖不足于體與:煖,同暖

? 2、其君者皆欲赴愬于王:愬,同訴,控訴、控告?二、詞彙方面?古今異義

? 1、吾何愛一牛愛:吝嗇

? 2、老吾老,以及人之老以及:用來推及到

? 3、至於兄弟至於:推廣到

? 4、不推恩無以保妻子妻子:妻子和兒女

? 5、蒞中國而撫四夷也中國:指中原一帶

? 6、然後從而刑之從而:接著就

?疑難詞義(略)?三、語法方面

?虛詞用法

?之

?齊桓晉文之事可得聞乎(的)

?保民而王,莫之能禦也(代詞,他)

?牛何之(往)

?臣聞之胡齕曰(助詞,無意義)?特殊句式

?判斷句

? 1、是乃仁術也

? 2、夫子之謂也

? 3、是誠不能也

? 4、是折枝之類也

? 5、是罔民也

?

?被動句

? 1、百姓之不見保見:表示被動?省略句

? 1、有牽牛而過(於)堂下者

? 2、將以(之)釁鐘

? 3、將以(之)求吾所大欲也

? 4、明以(之)教我

? 5、及(之)陷於罪

? 6、必使(之)仰足以事父母?賓語前置

? 1、臣未之聞也(臣未聞之也)之

? 2、莫之能禦也(莫能禦之也)之

? 3、何由知吾可也(由何知吾可也)何

? 4、牛何之(牛之何)何

? 5、然則一羽之不舉(然則不舉一羽)之

? 6、輿薪之不見(不見輿薪)之

? 7、何以異(以何異)何

? 8、未之有也(未有之也)之?狀語後置

? 1、王坐于堂上(王於堂上坐)

? 2、構怨于諸侯(于諸侯構怨)

? 3、使天下仕者皆欲立于王之朝(欲于王之朝立)

? 4、我非愛其財而易之以羊也(以羊易之)

? 5、獨何與(獨與何)

? 6、樹之以桑(以桑樹之)

?謂語前置

? 1、宜乎百姓之謂我愛也(百姓之謂我愛也,宜乎)

? 2、若是其甚與(其甚,若是與)?詞類活用

? 1、無以,則王乎王:名詞作動詞,行王道,成王業

? 2、保民而王保:愛護,安撫

? 3、王無異于百姓之以王為愛也異:意動,對……感到奇怪

? 4、是以君子遠庖廚也遠:形容詞作動詞,遠離

? 5、明足以察秋毫之末明:形容詞作名詞,視力

? 6、老吾老,以及人之老老1:形容詞作動詞,尊敬,愛護;

老2:形容詞作名詞,老人

? 7、幼吾幼,以及人之幼幼1:形容詞作動詞,愛護;幼2:

形容詞作名詞,幼兒,孩童

? 8、刑于寡妻刑:今作“型”,名詞作動詞,作榜樣

? 9、為肥甘不足於口與肥甘:形容詞作名詞,肥美的食物

? 10、輕煖不足於體與輕煖:形容詞作名詞,輕暖的衣服

? 11、危士臣危:使動,使……受到危害? 12、將以求吾所大欲也欲:形容詞作名詞,想要的東西

? 13、朝秦楚朝:使動,使……來朝見

? 14、然則小固不可以敵大小:形容詞作名詞,小的國家;大

:形容詞作名詞,大的國家

? 15、寡固不可以敵眾寡:形容詞作名詞,人口稀少的國家;眾:形容詞作名詞,人口眾多的國家

? 16、弱固不可以敵強弱:形容詞作名詞,弱小的國家;強:形容詞作名詞,強大的國家

? 17、以一服八服:使動,使……降服

? 18、然後從而刑之刑:名詞作動詞,處罰

? 19、是罔民也罔:通“網”,名詞作動詞,張網捕捉、陷害? 20、五十者可以衣帛矣衣:名詞作動詞,穿

? 21、樹之以桑樹:名詞作動詞,種

? 22、齊桓、晉文之事可得聞乎聞:使動,使……聽到

《天论》知識點歸納:

?一、文字方面

?古今字:

? 1、祅怪:祅,今作妖,反常的

? 2、畜積收臧:畜,今作蓄,集聚

? 3、畜積收臧:臧,今作藏,貯藏

? 4、星隊木鳴:隊,今作墜,墜落

?異體字:

? 1、光暉不赫:暉,同輝,光彩?通假字:

? 1、脩道而不貳:脩,通修,遵循

? 2、怪星之黨見:黨,通儻,偶然

? 3、錯人而思天:錯,通措,措置、捨棄

? 4、有物之所以成:有,通佑,佑助

二、語法方面

?詞類活用

? 1、強本而節用,則天不能貧:強,形容詞活用為使動,使……強;貧,形容詞使動,使……貧困

? 2、養備而動時,則天不能病:時,名詞活用為狀語,狀語後置句;病,名詞活用為使動,使……得重病

? 3、修道而不貳,則天不能禍:禍,名詞活用為使動,使……遭受災禍

? 4、大天而思之:大,形容詞活用為意動,以……為大,尊崇? 5、因物而多之:多,形容詞使動,使……增多

? 6、因物而物之:物2,名詞活用為使動,使之成為物

《古代汉语(2)》试题 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确的答案,并将其号码填在题干的括号内;每小题1分,共10分) 1、下列工具书中,可查检《论语》、《孟子》等儒家经典著作的语句出处的是( C) A、《词诠》 B、《辞通》 C、《十三经索引》 D、《四库全书总目提要》 2、汉字起源有种种传说,不属于起源传说的是( D ) A八卦说 B结绳说 C仓颉造字说D图画说 3、按照传统的“六书”体例,“益”字应属( C ) A象形 B指事 C会意 D形声 4、按照传统的“六书”体例,“眉”字应属( A ) A象形 B指事 C会意 D形声 5、下列四组字中,全是象形字的一组是( A ) A丘皿行回 B人血象舟 C 山雨目本 D果州考豆 6、下列四组形声字中,属内形外声的一组是() A超街碧冈 B风瓣闻闽 C阁围屈觉 D辩凤国裹 7、我国目前收集汉字最多的字典是() A《康熙字典》 B《汉语大字典》 C《中华字海》 D《词源》 8、下列各组字中属于古今字关系的是() A见-现征-徵解-懈 B奉-俸景-影文-纹 C益-溢然-燃干-乾 D立-位县-悬雕-凋 9、下列各句中的加点词其古今词义的发展变化属于词义扩大的是() A惠此中国,以绥四方。 B祈父,予王之爪牙。 C清宫除道,张乐设饮。 D交通王侯。

10、下列例句“问”字用其本义的是() A既而羁寓京师,久无家问。 B伯牛有疾,子问之。 C昭王之不复,君其问诸水滨。 D昭王南征而不复,寡人是问。 二、多项选择题 (在每小题的五个备选答案中,选出二个至五个正确的答案,并将其号码分别填在题干后的括号内,多选、少选、错选均无分。每小题1分,共15分) 1、下列各字属于形声字的有 ( )( )( )( )( ) A、春 B、朝 C、孟 D、鼎 E、伐 2、下列词语中,属于叠韵连绵词的是 ( )( )( )( )( ) A、炫黄 B、匍伏 C、披靡 D、辟易 E、愤懑 3、下列各句中,“就”用作本义的是 ( )( )( )( )( ) A、草创未就。 B、三窟已就。 C、是以百姓就本者寡。 D、就其深矣,方之舟之。 E、就善水草屯,舍止人人自便。 4、下列各句中,“是”充当前置宾语的是 ( )( )( )( )( ) A、惟兄嫂是依。 B、无乃尔是过与? C、昭王南征而不复,寡人是问。 D、是以欲上民,必以言下之。 E、《诗》曰,“孝子不匮,永锡尔类。”其是之谓乎? 5、《诗词曲语辞汇释》这本工具书的性质是 ( )( )( )( ) ( ) A、考释《诗经》、《楚辞》中的特殊语辞 B、考释唐诗宋词中的特殊语辞 C、考释乐府民歌中的特殊语辞 D、考释曲中的特殊语辞 E、考释经书中韵文的特殊语辞 6、下列各组字属于古今字的是() A反——返 B芸——耘 C归——馈 D涂——途 E知——智 7、下列各组字属于异体字的是() A点——點 B泪——淚 C烟——煙 D敛——殓 E弃——棄 8、下列句子具有动词用作使动用法的是() A老者安之,朋友信之,少者怀之。 B远人不服而不能来也。 C止子路宿,杀鸡为黍而食之,见其二子焉。 D庄公寤生,惊姜氏,故名曰寤生,遂恶之。

1.《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,收录周代诗歌305篇,分为风、雅、颂三类。风:15个部分,合称15国风;雅:大雅,小雅,共105篇;颂:周颂,鲁颂,商颂,共40篇。 2.韵母:指一个音节中除声母以外其他音素的总和,包括韵头。 韵:指主要元音和韵尾。 3.韵例:关于用韵的格律:什么地方用韵,什么地方不用韵和怎样用韵。 4.阴声韵:从母音收尾或者没有韵尾的韵母。 阳声韵:从鼻音收尾的韵母。 入声韵:以辅音[-p],[-t],[-k]等为韵尾的韵母。 叶韵:有些韵字如读本音,便与同诗其他韵脚不和,须攻读其他音以协调声韵,故称叶韵。 5.三十六字母:中国传统音韵学概念,表示中古声母系统的36个代表字,唐末守温和尚原定30字母,宋人又增6个而成36字母。36字母反映的是唐宋时代共同标准的音声母系统。※三十六个字母是:见溪群疑,端透定泥,知彻澄娘,帮滂并明,非敷奉微,精清从心邪,照穿床审禅,影晓匣喻,来日。至于上古声母系统,据初步研究共有32个,拿36个字母来比较,有的要合并一些,有的要分出一些。 6.古无舌上音:指在上古声母系统中设有“知、彻、澄、娘”这组舌上音声母,它们是从舌头音“端[t],透[t],定[d]”这组声母中分化出平韵。 7.古无轻舌音:指上古时期只有重唇音“帮”母,“谤”母,“并”母和“明”母,不存在轻唇音声母“非,敷,奉,微”。 8.双声叠韵:指两个字的韵相同,现代的韵母包括韵头、韵腹、韵尾、声调,而这里的“韵”与之有别:韵中要求韵腹、韵尾相同,而不区别韵头。 双声叠韵词大都用未描绘声色形状,古书注解常常用貌字来解释。 9.古今通假:古代汉语书面语言里同音或音近的字的通用和假借。 ※中古的韵:206韵,韵腹韵尾相同,区别声调,而不区别韵头。 10.注:东汉以后对经典的注解。《文选注》→狭义;各种类型注解→广义。 11.疏:在注的基础上进一步作注,既解释正义也解释前人注解。 12.正义:解释经传而得其正义。 13.章句:离章析句,变曲支派。 14.集解:①选取各家注解中可取的地方,有时也会把自己的解释加进去;②为原书补充材料,或阐发原书思想。 15.古书注解术语:①曰,为,谓之:使用这几个术语时,被释的词总放在“曰”“为”“谓之”的后面。这几个术语的作用相同,它们不仅用来释义,并且用来分别同义词或近义词的细微差别。 ②谓:“谓”和“谓之”不同,使用“谓”时,被释的词都放在“谓”的前面。“谓”这个属于,往往在以具体抽象、或以一般释特殊的情况下,才用上它。 ③貌:“貌”字一般用在动词或形容词的后面。使用“貌”字时,被释的词往往是表示某种性质或某种状态的形容词。 ④犹:使用这个术语时,释者与被释者往往就是同义或近义的关系。 ⑤之言,之为言:使用这俩个术语时,必然是“声讯”;除了释义之外,释者与被释者之间有时也是同音的关系,有时是双声叠韵的关系。 ⑥读为,读曰:这俩个术语是用本字来说明假借字。 ⑦读若,读如:这俩个术语一般是用来注音,有时也用于说明假借字。 16.衍文:“衍文”简称“衍”,也叫“衍字”。这个术语用来指明古籍中多出了文字的现象。 17.脱文:“脱文”简称“脱”(有时作“夺”),也叫“脱字”。这个术语专指古籍中脱落了文

怎样学习古代汉语词汇 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

怎样学习古代汉语词汇古汉语词汇是古汉语词的总和。词是造句时能够自由运用的最小单位。人们在交往中,遣词造句,既反映着外部世界,也表现着主观世界。外部世界的变化,引起主观世界的变化,这些变化必然在语言中表现出来。“语言的词汇对于各种变化是最敏感的,它几乎处在经常变化中”,所以古今汉语在词汇上的差别极大,是学习的难点,历来为人们所重视。 古汉语词汇的学习应从两方面入手。即整体驾驭与具体掌握。 一、整体驾驭 整体驾驭古汉语词汇,就是首先要抓住古汉语词汇的特点,这对具体掌握词义有指导作用,可以使词汇的学习扎实、深入,避免初学古汉语时经常出现的以今套古的毛病。 古汉语词汇特点可以从形、音、义三方面认识。特别值得注意的是单音节词占优势和一形多词、一词多形的情况。前者是古今汉语词汇的主要差异之一,后者表现了古汉语词汇形义关系的复杂性。 (一)单音节词占优势是古汉语词汇的主要特点之一,也是古今汉语词汇在词形上的主要差异。许多词,在现代汉语中是一个词,在古代汉语中却是两个词。例如: ①民可以乐成,不可与虑始。(《西门豹治邺》) ②滕君,则诚贤君也。虽然,未闻道也。(《许行》)

③东方未明,颠倒衣裳。(《诗经东方未明》) ④地方百里而可以王。(《孟子梁惠王上》) ⑤(吴普)年九十余,耳目聪明,齿牙完坚。(《华佗传》) ⑥先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中。(诸葛亮《出师表》) ⑦两家子弟材智下,不能通知二父志。(《张中丞传后叙》) ⑧(张)巡就戮时,颜色不乱,阳阳如平常。(同⑦) 上述例句中例①的“可以”是能愿动词“可”与表对象的介词“以”(和第二分句的“与”相同),整句的意思是“老百姓可以与他们一起为成功而快乐,不能和他们一起考虑事业的创始。”例②的“虽”相当于现代的“虽然”,“然”是指示代词“这样”,整句的意思是“滕君倒确实是贤明的君主,即使如此,也没有听说过道。”例③的“衣”指“上衣”,“裳”指“下衣”,即裙子。诗句的意思是“东方的天光还没有发亮,就急急忙忙起身,在黑暗中把上衣下衣穿颠倒了”。例④的“地”是“地域”,“方”是“方圆”,整句的意思是“有纵横各一百里〔的小国,行仁政〕就可以统治天下。”例⑤的“聪”指“耳聪”,即“听力好”,“明”指“眼力好”,整句的意思是“吴普九十多岁了,耳不聋,眼不花,牙齿齐整牢固。”例⑥的“卑”指“地位低下”,“鄙”指“见识浅陋”,整句的意思是“先帝(指刘备)不因为我地位低下,见识浅陋,三次屈尊到草庐来看我”。例⑦的“通”意思是“透彻”,“知”是“了解”,整句的意思是“(许远、张巡)两家的孩子才能智力低下,不能透彻地了解他们

通假字 ?犯霜露,冒尘垢,百舍重趼,不敢休息以见君。趼通茧 ?庄公寤生,惊姜氏,故名曰寤生。寤通牾逆的意思 ?虢叔死焉,佗邑唯命。佗通他 ?姜氏欲之,焉辟害?辟通避 ?命子封帅车二百乘以伐京。帅通率 ?遂寘姜氏于城颖。寘通置 ?君何患焉?若阙地及泉,隧而相见,其谁曰不然?阙通掘 ?孝子不匮,永锡尔类。锡通赐 ?责收毕,以何市而返?责通债 ?券徧合,起,矫命以责赐诸民。徧通遍 ?今君有区区之薛,不拊爱子其民拊通抚 ?文倦于事,愦于忧,而性懧愚,沉于国家之事。懧通懦 ?孟尝君为相数十年,无纤介之祸者,冯谖之计也。介通芥 ?颁百者不负戴于道路矣。颁通斑 ?狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发。涂通途 ?井蛙不可以语于海者,拘于虚也。虚通墟 ?人卒九州,谷食之所生,舟生之所通,人处一焉。卒通萃 ?距关,毋内诸侯,秦地可尽王也。距通拒内通纳 ?愿伯具言臣之不敢倍德也。倍通背 ?张良出,要项伯。要通邀 ?吾入关,秋豪不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军。豪通毫?旦日不可不蚤自来谢项王。蚤通早

?若入前为寿,寿毕,请以剑舞,因击沛公於坐,杀之。坐通座?交戟之卫士欲止不内,樊哙侧其盾以撞。内通纳 ?外无期功强近之臣,内无应门五尺之僮。僮通童 ?抑不知生之志,蕲胜于人而取于人耶?蕲通祈 ?吾又惧其杂,迎而距之,平心而察,其皆醇也,然后肆焉 距通拒 ?杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。亡通无 ?星队,木鸣,国人皆恐。队通坠 ?山川相繆,郁乎苍苍。繆通樛 ?对曰:“小惠未徧,民弗从也。”徧通遍 ?女为人臣子,不顾恩义,畔主背亲。畔通叛 ?宛王杀汉使者,头县北阙。县通悬 ?武卧啮雪,与旃毛并咽之,数日不死,匈奴以为神。旃通毡?倍道而妄行,则天不能使之吉。倍通背 ?繁启、蕃长于春夏,畜积、收藏于秋冬。畜通蓄 ?庶人传语,近臣尽规。尽通进 ?……此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。简通柬?事无大小,悉以咨之,然后施行,必得裨补阙漏。阙通缺?越明年,政通人和,百废具兴。具通俱 ?刻唐贤、今人诗赋于其上,属予作文以记之。属同嘱 ?沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青。青青通菁菁 ?涛澜汹涌,风云开阖。阖通合 ?曹孟德、孙仲谋之所睥睨,周瑜、陆逊之所骋鹜。睥睨通俾倪

古代汉语(1)练习题答案 练习题一 一、论述题 1、什么叫宾语前置? 论述古汉语中宾语前置的几种类型,并举例分析说明。 宾语在谓语后面,这是古今汉语的一般句式。但古代汉语中在一定的条件下,宾语可以放在动词谓语或介词的前面(2分) . 主要有四种情况: (1)、疑问代词作宾语时。疑问代词可以动词或介词的宾语时前置. 如《孟子·滕文公上》:“‘许子冠乎?’曰:‘冠。’曰:‘奚冠?’曰:‘冠素。’”(奚冠,即“冠奚”,戴什么帽子的意思)。 (2)、否定句里代词作宾语,放在动词前,宾语前置。 如《左传·宣公元年》:“我无尔虞,尔无我诈。”(无尔虞,即“无虞尔”,不欺骗你;无我诈,即“无诈我”,别欺诈我;现在的“尔虞我诈”就是这种用法。) (3)、用助词“是”、“之”“焉”把宾语提前。即将宾语放在动词或介词前,在宾语和动词或介词之间插进助词“是”、“之”、“焉”等。 如《墨子·公输》:“宋何罪之有?” (4)、介词“以”的宾语提前。 如《左传·僖公四年》:“君若以力,楚国方城以为城,汉水以为池。” (此道题20分,概念2分,下面四点中每点的理论部分3分,每个例子1.5分,若只举例不分析给1分) 2、什么是隶变? 论述隶变对汉字结构的影响,并举例分析说明。 隶变是指隶书对汉字形体的改变.汉字的隶变使汉字由象形的音节表意文字阶段,过渡到符号的音节表意文字阶段,彻底地改变了古汉字的象形面貌,进一步声化和符号化(2分)。最重要的标志是: 1、改曲为直(2分):把曲折婉转的线条变成了点、横、直、撇、捺、挑、钩的笔画,极摆脱了线条的束缚,整个字体方正平直,棱角鲜明,成了不象形的象形字(2分)。例子(2分) 如: “大”小篆中“横”还是一条象人双臂连在一起的弯曲的弧线,到隶书中变成平直的横.(2分) (只列出例子不分析扣1分,下同)

渤海大学2017级专升本(汉语言文学专业) 第三学期《古代汉语上》试卷 题号一二三四五六七 总 分统分 人 复核 人 得分 一、单项选择题(20分,每小题1分,将答案填在下面的表 格内) 1、下列各组汉字全是会意字的一组是(): A 耷尖闷 B 本朱字 C 取棘逐 D 信武果 2、下列各句中,“题”字用本义的是() A 赤眉圆题。 B 堂高数刃,题数尺 C 臣尝私习此赋,请试他题 D 欲垦荒田,先立表题 3、从古到今,“涕”的意义范围() A 扩大了 B 缩小了 C 转移了 D 没有变 4、下列各组形声字,声符相同的一组是() A B 辉晃 C 途赶 D 颇项 5、表示“才干”义的“干”繁体写作() A 干 B 乾 C 幹 D 榦 6、下列句子中划线的属于偏义复词的是() A 不忘恭敬,民之主也 B 爱而不见,搔首踟蹰 C 参差荇菜,左右流之 D 怀怒为发,休祲降于天 7、下列全为古今字的一组是() A 阙掘赴讣 B 熟孰县悬 C 早蚤知智 D 后後说悦 8、在古代汉语中有许多谦词,如:辱、敝、孤等,除此之外,下列是谦词的有:() A 足下 B 先生 C 陛下 D 寡人 9、许慎为“形声”所下的定义是() A 建类一首,同意相受 B 以事为名,取臂相成 C 比类和谊,以见指撝 D 视而可识,察而见意 10、下列句子的划线词中不属于联绵词的是:()A 桑之未落,其叶沃若 B 昼夜勤作息, C 窈窕淑女,君子好逑 D 蒹葭苍苍,白露为霜 11、下列句子中不属于判断句式的句子是:() A 汤之问棘也是己 B 是社稷之臣也 C 彼吾君者,天子也 D 都城过百,国之害也 12、下列汉字中,形符相同的一组形声字是:() A 理玛坷皇 B 仇休体仗 C 郊郡陵 D 蒸焰烫煎 13、我国现存最早的一部字典是() A 《说文解字》 B 《康熙字典》 C《说文解字注》 D 《尔雅》 14、“是鲁孔丘之徒与”中的“与”是() A 连词“和” B 介词“和” C 动词“参与” D 表示疑问的语气词,相当于 15、下列几组字中属于异体字的有:() A 阙掘咏詠 B 沽酤预豫C賸剩笋筍D陈阵泪淚 16、下列句子中属于意动用法的有:() A 西取由余于戎。 B 强公室,杜私门,蚕食诸侯。 C 茅屋采,是以贵俭。 D 固主上所戏弄,倡优畜之,流俗之所清也。 17、下列句子不属于宾语前置句的是:() A 父母为其疾之忧。 B 亦太甚矣,先生之言也。 C 宋何罪之有? D 三岁贯女,莫我垦顾。 18、下列句中的“以”是连词的是() A 不以物喜,不以己悲。 B 君子不以言举人,不以言废人。 C 余船以次俱进。 D 故为之说,是夫观人风者得焉。 19、下列句子中的“是”为判断动词的是() A 今急而求子,是寡人之过也。 B 问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。 C 君子之求,贤于小人之是也。 D 是非君子之言也。 20、下列句子不属于被动句的是() A 兔不可复得,而身为宋国笑。 B 寡人不详,被于宗庙之崇。 C 臣诚恐见欺于王而负赵。 D 郤克伤于矢 二、用六书分析下列汉字的结构(10分,每个2分) 1、自: 2、休: 3、郡: 4、本: 5、鸿: 三、解释下列句子中划线的词的词义,并指出其属本义,还是引申义(10分, 得分阅卷人 得分阅卷人 得分阅卷人 第 1 页共2 页

练习二 一下列各组句子中加△的词哪一个是本义,哪一个不是?请说明理由(教材引文下加△处,本书改为下加点)。 1.肉食者鄙,未能远谋。(《左传·曹刿论战》) 既而大叔命西鄙北鄙贰于己。(《左传·郑伯克段于鄢》)“鄙”在第二句中义为“边邑”,是本义。从字形看,其意符为“邑”,旧注训为“边”,字义与字形相合。在第一句中义为“浅陋”、“见识短”,为引申义。 2.尔贡包茅不入,王祭不共。(《左传·齐桓公伐楚》) 备欲呼鲁肃等共会语。(《资治通鉴·汉纪五十七》) “共”是“供”的古字,在第一句中义为“供给”,是本义。在第二句中用的是副词“共同”义,是引申义。 3.故不能推车而及。(《左传·鞌之战》) 郤克伤于矢,流血及屦。(《左传·鞌之战》) 从字形看,“及”的甲骨文和金文字形都像一只手抓住了一个人。《说文解字》:“及,逮也。”“及”在第一句中义为“赶上”,字形与字义相合,与《说文》释义相合,是本义;在第二句中义为“到”、“至”,是引申义。 4.君不若引兵疾走大梁。(《史记·孙膑》) 其疗疾,合汤不过数种。(《三国志·华佗传》) 《说文解字》:“疾,病也。”“疾”字在第二句中义为“病”,与字形以及《说文解字》释义相合,是本义;而在第一句中义为“快”、“急速”,是引申义。 5.其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”(《左传·庄公十年》) 骞因与其属亡乡月氏。(《汉书·张骞传》) “乡”字甲骨文像两人对食之状,上古时代同一氏族部落的人在一起共食,故其本义是在一起生活的人或地方,即今所谓“家乡、乡里”。“乡”在第一句中义为“乡里”、“同乡”,是本义;在第二句中义为“朝向”,是“向”的通假字,不是本义。

古代汉语练习(1) 一、单项选择(每题1分,共10分) 1、下列关于《康熙字典》的说确的是--------------------() A全书按部首排列,共分540部。 B全书按照地支分成十集。 C采用了直音、反切和叶音三种注音方法。 D王引之《字典考证》纠正了五千多条错误。 2、注重分析虚词特殊用法的著作是------------------() A《经传释词》 B《词诠》 C《助字辨略》 D《古汉语虚词通释》 3、许慎的“本无其字,依声托事”是指--() A会意 B形声 C假借 D转注 4、下列各组中完全属会意字的是----------------() A莫、休、甘、武 B炎、寒、贼、朱 C从、信、秉、亦 D友、及、伐、取 5、下列各组字中是古今字关系的是()A错措 B睹覩 C置寘 D沽酤 6、下列句中加点词使用了本义的是-------------------------() A孟尝君顾.谓谖。 B天帝使我长.百兽。 C途有饿莩而不知发.。D学而时习.之,不亦悦乎。 7、下列句中“孰与”与其他三句不同的是------------------() A吾孰与城北徐公美。 B从天而颂之,孰与制天命而用之 C公之视廉将军孰与王。 D百姓足,君孰与不足。 8、“氏何厌之有?不如早为之所,无使滋蔓,蔓,难图也。” 下列有关说法错误的是--------------------------------() A“为之所”是双宾语句。 B“无”与“勿”是古今字。 C“何厌之有”是宾语前置句。 D两个“之”用法不同。 9、“说文四大家”中注重分析字义来源和发展的是---- -() A段玉裁 B桂馥 C王筠 D朱骏声 10、下列句中加点词与例句“童子隅坐而执烛”用法不同的是--() A其后稍蚕.食。 B舜勤于民事而野.死。 C良庖岁.更刀,割也。 D子路拱.而立。 二、填空(每题1分,共10分) 1、《说文》作者是东汉的___。这是中国_____的奠基之作。收字 _个,另有重文1163个。 2《诗词曲语辞汇释》由近人________所著,这是一部研究诗词曲中________的一部专著。 3、形声字“裁”的意符为______,声符为________。 4、文字学家辨别本义主要是凭_________,如“叔”的本义是__________。 5、“以劝事君者”中,“劝”的意义为___________。 三、名词解释(每题2分,共6分) 1、转注 2、偏义复词 3、形容词的意动用法 四、解释下列句中加点词词性、意义或用法(共20分) 1、草木畅茂,禽兽繁殖,五谷不登.,禽兽逼人。 2、亟.请於武公,公弗许。 3、君若以德绥.诸侯,谁敢不服? 4、晋不可启,寇不可翫.。 5、若舍以为东道主,行.之往来,共其乏困,君亦无所害。 6、穆公访.诸蹇叔。蹇叔曰:“劳师以袭远,非所闻也。” 7、勤.而无所,必有悖心。 8、于是乘其车,揭其剑,过.其友曰:“孟尝君客我。”

古代汉语第二册 古代汉语第二册 墨子导读 墨子门徒多来自社会下层。严密的政治团体,纪律严明。吃苦耐劳,勤于实验,作战勇敢, 平时生产。 墨家代表小私有者利益。主张兼相爱、交相利,反对亲疏贵贱之别。有“摩顶放踵,利天下 为之” (孟子·尽心上 )献身精神。非攻、非乐、节用、节葬,反对享乐。赖其力者生,不赖 其力者不生。政治上“使饥者得食,寒者得衣,劳者得息,乱则得治” ,尚贤、尚同;官无常 贵,民无终贱。均不合时宜。 墨家思想在中国民间的社会底层流传。 《墨子》原本 71 篇,传至今的 53 篇。一部内容丰富、结构严谨的科学著作。不仅涉及认识 论、逻辑学、经济学等社会科学内容,还包含有时间、空间、物质结构、力学、光学和几何学 等自然科学知识。 老子导读 《道德经》宣扬自然无为的天道观无神论。核心是“道”,“道常无为,而无不为”,构成万物的基础,世界万物自身的规律,并非人的意志的反映。反映道家思想的最著名对联: 道生一, 一生二,二生三,三生万物;人法地,地法天,天法道,道法自然。 庄子导读 《庄子》共33 篇,包括内篇7 篇、外篇15 篇、杂篇11 篇。 庄子文章想象力丰富,文笔变化多端,富有幽默讽刺意味,对后世文学语言影响很大。李白 诗涉及《庄子》的有24 篇。 《庄子》第一篇。逍遥游,即超然物外、无拘无束、绝对自由地生活在社会上。庄子不满于 现实羁绊而提出的生活方式与社会理想。 《不龟手之药》解题:智慧境界的差异。同《齐物论》观点,万物无大小好坏之别,人的智 慧大,见地高,小事物也能“齐家治国平天下”,反之,再高明东西也发挥不了作用。运用之 妙,存乎一心 逍遥游,庄子主旨;秋水,庄子文才;胠箧,愤青意识 韩非子导读 与李斯同师荀子。口吃,不善言谈。韩国日衰,多次进谏,不受重用,遂发愤著述以求闻达, 《韩非子》 10 多万字,战国法家思想“刑名之学”集大成者。 西汉刘向校书时增《初见秦》《有度》等篇目,定为 55 篇。思想成就超过所有法家人物,总结 商鞅、申不害等人思想,提出法、术、势相结合的法治理论。鼓励君主重视权力、威势和驾驭臣 下的权谋之术,保证法令畅通,巩固集权地位。 《楚辞》导读 ——楚辞是战国后期一种新诗体。源于楚地歌谣,有重大变化。文辞繁丽,容纳复杂内涵, 表现丰富的思想情感。西汉刘向整理成集,名之楚辞,代表性作家屈原、宋玉等。 ——屈原,中国最早的爱国诗人。楚辞中屈原作品 20 余篇占绝大部分,包括离骚、九歌( 11 篇)、天问、九章( 9 篇)、远游、卜居、渔父、招魂等。宋玉《九辩》,景差《大招》,汉代贾 谊《惜誓》、王褒《九怀》、刘向《九叹》等。

第二章詞彙 第一節古今漢語詞彙的異同 一、古漢語的字和詞 對於古漢語詞彙的學習,一個首要的問題是分清楚字和詞。字是用來記錄詞的。漢字雖然有音有義,但音義是有聲的語言賦予它的,它本身只是記錄語言的符號而已。脫離了漢語,漢字便失去了文字的性質。例如“日”,對於不懂漢語的人來說,絕對不會把它讀作rì,也不會跟空中的太陽聯繫起來。 但是由於上古代漢語以單音詞爲主,單音詞書寫時,一個詞就寫成一個漢字。再加上字形所反映的本義往往與詞義有關係,所以,古人一般把一個字當成一個詞,用“字”稱呼詞,用“字義”指詞義。這樣一來,造成了這樣一種錯覺,仿佛漢字是直接記錄概念的,不自覺地將字和詞混同了起來。例如《顔氏家訓·書證》: 《禮》云:“定猶豫,決嫌疑。”《離騷》曰:“心猶豫而狐疑。”先儒未有釋者。案:《尸子》曰:“五尺犬爲猶。” 《說文》:“隴西謂犬子爲猶。”吾以爲人將犬行,犬好豫在人前,待人不得,又來迎候,如此往還,至於終日,斯乃豫之所以未定也,故稱猶豫。 “猶豫”本來是一個聯綿詞,“猶”、“豫”只是記錄兩個音節。但《顔氏家訓》中過分注重字形,混同字詞,把聯綿詞“猶

豫”中的“猶”和“豫”看作兩個詞來解釋,這是不正確的。對此,清代學者黃生批評說: 猶豫猶容與也。容與者,閒適之貌;猶豫者,遲疑之情。 字本無義,以聲取之爾。俗人妄生解說,謂獸性多疑,此何異以蹲鴟爲怪鳥哉。考諸傳記,惟《文帝紀》作“猶豫未定”,《楊敞傳》(“猶與無決”)、《陳湯傳》(“將卒猶與”)、《後漢來歙伏隆傳》皆作“尤與未決”。蓋以聲狀意,初無一定之字,妄解獸名者,眼縫自未開爾。(《義府》卷下) 在古代文獻中,大多數情況下一個字記錄的就是一個詞,字和詞具有一定的對應關係。但並非所有字和詞都是一對一地對應。在不少情況下,古代漢語的字,不等同於詞。具體表現爲:同一個字形記錄不同的詞;同一個詞用不同字形記錄。這就是“同字異詞”和“同詞異字”。 (一)同字異詞 造成同一個字形記錄不同的詞的原因大致有下面幾種: 1.假借 (1)本無其字的假借。例如: 夫——夫1(成年男子)、夫2(指示代詞)、夫3(語氣詞)“夫”字本爲表示“成年男子”的這個詞造的字。例如《詩經·秦風·黃鳥》:“維此奄息,百夫之特。”(特:傑岀者)即其例。漢語中表示“指示代詞”和“語氣詞”的詞,本無其字,但人們並沒給它們造字,而借用表“成年男子”的“夫1”記錄。例如《戰國策·齊策四》:“乃歌夫長鋏歸來者也。”此爲夫2(指示代詞)。《論語·子罕》:“逝者如斯夫!不舍晝夜。”此爲夫3

名词解释 1、近体诗 近体诗又称今体诗或格律诗,是一种讲究平仄、对仗和押韵的汉族诗歌体裁。为有别于古体诗而有近体之名。指唐代形成的格律诗体。在近体诗篇中句数、字数、平仄、押韵都有严格的限制。最本质的特点是讲究平仄。 2、注疏:注:东汉以后对经典的注解。《文选注》→狭义;各种类型注解→广义。疏:在注的基础上进一步作注,既解释正义也解释前人注解。 3、传:解说经文字词、阐明其大义的注解。 4、笺:对传文进行补充订正的一种注释。笺的本义是小竹片,古人用笺随时记下心得体会,以备参考。 5、正义:解释经传而得其正义。 6、章句:章句就是“离章辨句”的意思。其特点是,除了对古书作逐词解释外,还要说明句意和全章大意,分析句法,辨明篇章结构等。 7、集解:①选取各家注解中可取的地方,有时也会把自己的解释加进去;②为原书补充材料,或阐发原书思想。 8、《论语》:《论语》由孔子弟子及再传弟子编写而成。记录孔子及其弟子言论的语录体散文集。较为集中地反映了孔子的思想,是儒家学派的经典著作之一。 9、《广韵》:全称《大宋重修广韵》,是北宋时代官修的一部韵书,由陈彭年、丘雍编修。《广韵》是中国现存的一部重要韵书。

9、《尔雅》: 《尔雅》是辞书之祖。收集了比较丰富的古代汉语词汇。 《尔雅》是第一部词典,指“雅言”,即在语音、词汇和语法等方面都合乎规范的标准语。《尔雅》的意思是接近、符合雅言,即以雅正之言解释古语词、方言词,使之近于规范。 10、诗经:是我国第一部诗歌总集,在春秋时称诗或诗三百,到汉武帝时罢黜百家,独尊儒术,才有了诗经之称。《诗经》按音乐的不同,分编为“风”“雅”“颂”三类。“风”是带有地方色彩的音乐,也称“国风”,是诗经的精华。“雅”是周王朝直接统治的音乐,即王畿之乐。颂是宗庙祭祀的乐歌。 《诗经》的艺术特点:1.反映现实生活,干预现实政治的创作倾向。2.运用赋比兴的表现手法——赋直接描绘抒情和铺叙。比比方比喻,使形象更鲜明。兴借助其它的事物作为诗歌的发端。3.借景言情的抒情方式。 《诗经》的影响:1.开创了中国诗歌的现实主义传统,历代民歌体现了关心国家命运和人民疾苦。2.赋比兴成为后世诗文最基本的表现手法,赋的铺排,直叙和白描得到了继承和发展。 3.推动了后代诗人向民歌学习,从民间汲取营养 11、互文:上下两句或一句话中的两个部分,看似各说两件事,实则是互相呼应,互相阐发,互相补充,说的是一件事。由上下文意互相交错,互相渗透,互相补充来表达一个完整句子意思的修辞方法。 12、并提:并提是为了使句子紧凑,文辞简练,古人又常用并提法以行文。所谓“并提”一般是把两件相关的事并列在一个句子中来表达。 13、双声叠韵:指两个字的韵相同,现代的韵母包括韵头、韵腹、韵尾、声调,而这里的“韵”与之有别:韵中要求韵腹、韵尾相同,而不区别韵头。双声叠韵词大都用未描绘声色形状,古书注解常常用貌字来解释。 14、班固的《咏史》诗是中国五言诗的最早作品。 15、曹丕的《燕歌行》是第一首七言诗。

简答题 1. 简述汉语工具书的常见编排和检索方法。 答:(1)音序法。是根据汉语语音系统编排和检索工具书的方法,它包括韵部排检法、注音字母排检法、汉语拼音方案排检法三种。如:《广韵》按206韵排列,《佩文韵府》《经籍籑(zhuan,第四声)诂》等按平水韵106韵排列。杨树达的《词诠》按照注音字母排检。《新华字典》《现代汉语词典》等按照汉语拼音方案排检。 (2)形序法。是按汉字的结构以及形体特征编排和检索工具书的方法。具体可以分为:部首法、笔画笔顺法、四角号码法等。如许慎的《说文解字》最早按部首排列,全书分为540部。《中国人名大辞典》《中国古今地名大辞典》都是采用笔画排检。《四库全书总目提要》按照四角号码排检。 (3)分类法。是根据工具书所收内容的意义范畴、性质特征等分类加以编排和检索的方法。书目索引、类书政书、年鉴手册等多按此编排。如我国最早的词典《尔雅》就是分类加以编排的,全书分19类。 2. 简述隶书的特点。(存疑) 答:隶书分秦隶和汉隶两种。秦隶是秦代运用的隶书,也称“古隶”;汉隶又称“今隶”,是在秦隶的基础上演变而来的,是汉代通行的字体。隶书于篆书相比,发生了极大变化。一是汉字的形体结构发生了显著变化,出现了偏旁简化,形体合并;二是将小篆圆转弧形的笔画变成了方折平直的笔画,基本上摆脱了象形的特点。可以说,隶书的产生是古今文字的分水山岭,即从具备象形特点的古文字演变为不象形的今文字的转折点。 3. 通假和假借二者有何异同?试举例说明。 答:所谓通假字,就是音同音近的替代,即用音同音近的字代替本字的用字现象。所谓假借字,是指用同音字来代替没有造出来的字。 通假字和假借字之间,既有联系又有区别。 通假字和假借字两者最大的共同点就是字音必须相同或相近,都是用同一个音同或音近的字去代替另一个字。如“甚矣,汝之不惠”,其中“惠”通“慧”;又如“来”,本义是小,借作来往的“来”。 它们二者的区别是:一、通假字是本有其字,假借本无其字。通假字有一个对立面,就是被通假字。换句话说,通假字是有本字的同音替代(或音近替代),并且本字和借字同时存在。如“孝子不匮,永锡尔类”(《郑伯克段于鄢》),“锡”通“赐”。而假借字是没有本字的同音假借。如“东”,本指囊橐(tuo 第二声),借作方位名词“东”的书写形式,借完后,字形上仍然只有一个“东”,属于一个字范围内的使用问题;二,假借本身虽不直接产生新字,但却可以产生新义。

古代汉语试题及答案 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号。 1.专门解释唐宋元明清之间诗、词、曲中习用的特殊语词的词典《诗词曲语辞汇释》的作者是() A.树达 B.相 C.朱起 凤 D.符定一 2.下面几个字中的省形字是() A.项 B.狄 C. 娶 D.考 3.下面几个部首,可以表示房屋意义的是() A.宀 B.厂 C. 示 D.邑 4.下面几组汉字,全为合体字的一组是() A.奚何来 B.戒尖舟 C.出走 见 D.即休飞 5.古书中的专名“单于”、“可汗”读音全都正确的一组是() A.Dān yú;Kě hàn B.Chán yú;K ě hàn C.Chán yú;Kè hán D.Dān yú;Kè h án 6.下面几组汉字,全为会意字的一组是() A.森相肉 B.屋前臣 C.向陟 门 D.美家库 7.下面几组字,不属于古今字关系的一组是() A.垂陲 B.难谁 C.齐 剂 D.赴讣

8.下面各句,有形容词用如意动的句子是() A.今先生俨然不远千里而庭教之。 B.楚左项伯者,素善留侯良。 C.强本而节用,则天不能贫。 D.其达士,洁其居,美其服,饱其食。 9.下面各句,有名词用如使动的句子是() A.孔子之作《春秋》也,诸侯用夷礼,则夷之。 B.增数目项王。 C.今欲并天下……制海,子元元,臣诸侯,非兵不可。 D.黎丘之鬼效其子之状,扶而道苦之。 10.下面各句,用有表示工具的名词状语的句子是() A.天下支集而响应,赢粮而景从。 B.军降诸侯,诸侯吏卒乘胜,多奴虏使之。 C.惠王车裂商君以徇。 D.横历天下,廷说诸侯之王。 11.下面各句,“莫”为否定副词的一句是() A.君有急病见于面,莫多饮酒。 B.吾有老父,身死莫之养也。 C.保民而王,莫之能御也。 D.中人莫敢言,道路以目。 12.下列句中的“是”字,作判断句主语的是() A.其是之谓乎? B.是皆之罪也。 C.是?元和四年也。 D.是以後世? 13.下面各句,“之”是连词且用于主谓之间的是() A.百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。 B.今陛下能得项籍之头乎? C.民之有口也,犹土之有山川也。 D.操蛇之神闻之,告之于帝。 14.下面各句,属于判断句的是()

墨子【非攻】 原文:今有一人,入人园圃,窃其桃李,众闻则非之,上为政者得则罚之。此何也?以亏人自利也。至攘人犬豕鸡豚者,其不义又甚入人园圃窃桃李。是何故也?以亏人愈多。苟亏人愈多,其不仁兹甚,罪益厚。至入人栏厩,取人马牛者,其不仁义又甚攘人犬豕鸡豚。此何故也?以其亏人愈多。苟亏人愈多,其不仁兹甚,罪益厚。至杀不辜人也,拖其衣裘、取戈剑者,其不义又甚入人栏厩取人马牛。此何故也?以其亏人愈多。苟亏人愈多,其不仁兹甚矣,罪益厚。当此,天下之君子皆知而非之,谓之不义。今至大为攻国,则弗知非,从而誉之,谓之义。此可谓知义与不义之别乎? 杀一人,谓之不义,必有一死罪矣。若以此说往,杀十人,十重不义,必有十死罪矣;杀百人,百重不义,必有百死罪矣。当此,天下之君子皆知而非之,谓之不义。今至大为不义攻国,则弗知非,从而誉之,谓之义。情不知其不义也,故书其言以遗后世;若知其不义也,夫奚说书其不义以遗后世哉? 今有人于此,少见黑曰黑,多见黑曰白,则必以此人为不知白黑之辩矣;少尝苦曰苦,多尝苦曰甘,则必以此人为不知甘苦之辩矣。今小为非,则知而非之;大为非攻国,则不知非,从而誉之,谓之义;此可谓知义与不义之辩乎?是以知天下之君子也,辩义与不义之乱也。 译文:现在有一个人,进入了别人家的果园,偷走了人家的桃子和李子。大家听说了就会责骂他,居上位执政的人捕获他之后会惩罚他。这是为什么呢?因为他损害了别人的利益而使自己得到好处。至于偷别人的狗、猪、鸡等家畜家禽的人,他不道德的程度又超过了进入别人果园偷桃李的人。这是什么原因呢?因为对别人的损害更加大了,他的不道德就更加厉害了,罪责也更加深厚。至于潜入别人家牛栏、马厩,牵走人家牛和马的人,他不道德的程度又超过了偷别人的狗、猪、鸡的人。这是什么原因呢?因为对别人的损害更加大了。如果对别人的损害更加大了,他的不道德就更加厉害了,罪责也更加深厚。至于杀死无罪之人,拖走他的衣服,拿走戈和剑的人,他不道德的程度又超过了潜入别人家牛栏、马厩并牵走人家牛和马的人。这是什么原因呢?因为对别人的损害更加大了。如果对别人的损害更加大了,他的不道德就更加厉害了,罪责也更加深厚。对此,世上有道德之人都明白其中的道理并会认为它们不对,说这些是不道德的。现在到了放肆的攻打他国这件事上,却不知道不对了,反而就(这件事情)来称赞它,说是道德的。这能说是知道道德和不道德的分别吗? 杀死一个人是不道德的,必会有一条死罪。如果按照这种说法类推,杀死十个人就是十倍的不道德,必会有十条死罪;杀死一百人就是一百倍的不道德,必会有一百条死罪。对此,世上有道德之人都明白其中的道理并会认为它们不对,说这些是不道德的。现在到了放肆的进行不道德的事攻打他国这件事上,却不知道不对了,反而随着称赞它,说是道德的。实在不知道这是不道德的,所以才会记载下来留给后世。如果知道是不道德的,又怎么解释把那些不道德的事记载下来并留给后世这件事呢? 现在有些人,看到的黑色较少时说是黑色,看到的黑色多了时就说是白色,那么大家一定会认为这人不知道黑色和白色的区别;尝到的苦较少时说是苦的,尝到的苦多了时就说是甜的,那么大家一定会认为这人不知道甜和苦的区别。现在做了小的错事,就明白是不对的。大的错事如攻打他国,却不知道不对了,反而随着称赞它,说是道德的。这能说是知道道德和不道德的区别吗?!“由此可知道普天下的君子们,在区分道德与不道德上是多么混乱啊。” 【老子】 (一)原文:天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。是以圣人处无为之事,行不言之教,万物作焉而不辞,生而不有,为而不恃,功成而弗居。夫唯不居,是以不去。 译文:天下的人都知道什么是美好的,这就有了丑陋了;都知道什么是善良的,这就有了恶了。所以有和无互相依存,难和易互相造成,长和短相互体现,长和短由互相对立而体现,音和声相互和谐,前和后相互跟从。所以有德的圣人看待万物都是顺其自然,实行不用言辞的教育,万物兴起而顺应不加干涉,生发而不去占有,有所施为,但是不依赖,大功告成却不居功。正因为不居功,所以永远不会离开功。 (二)原文:三十辐共一毂,当其无有,车之用也。埏埴以为器,当其无有,器之用也。 凿户牖以为室,当其无有,室之用也。故有之以为利,无之以为用。 译文:三十根木辐共一个轮毂,当木辐和轮毂的个性用处没有了,就立刻有了木辐和轮毂的整体利益——车。人做泥胚烧制瓷器,当人做、烧的动态行动没有了,就立刻有了静态行动——瓷器。 封闭的室屋配上门窗,当门窗原有的砖木没有了,就立刻有了室屋内空间与室屋外空间直通的用处。 所以有车、有器、有室是为了整体的利益,消除众多个体的个性是为了让众多个体全部有用。 (三)原文:天之道其犹张弓欤?高者抑之,下者举之;有馀者损之,不足者补之。天之道,损有馀而补不足。人之道则不然,损不足以奉有馀。孰能有馀以奉天下,唯有道者。是以圣人为而不恃,功成而不处,其不欲见贤邪!

关于古代汉语判断句的几个问题 【摘要】迄今为止,人们对古代汉语判断句的认识和掌握还存在一些问题,这些问题影响了古代汉语判断句这方面的教学。本文通过对古代汉语判断句本质特点的阐释与分析,以求达到准确把握古代汉语判断句的目的。 【关键词】判断句本质特点系词名词谓语句判断句的活用 判断句是古代汉语中特殊的句类之一,也是古代汉语中比较重要的句类之一。到目前为止,人们对古代汉语判断句的分析与研究还存在着一些问题:判断句的确认标准是什么;“……者……也”句式是否是判定判断句的唯一或主要的特征;是否所有名词谓语句都是判断句;“是”字、“为”字在什么情况下可以当作判断句的系词;“判断句的活用”说是否是正确的。关于以上几个问题学术界还存在着歧见,并没有定论,有进一步探讨的必要。本文通过追根溯源,比较分析学术界观点,力求排除不准确的观点,准确把握古代汉语判断句本质特点,进而准确掌握古代汉语判断句。 一、古代汉语判断句的本质特点 关于古代汉语判断句的确认问题,学者王力认为“判断句是以名词或名词性的词组为谓语,表示判断的”。【1】学者郭锡良补充,“判断句表示某种事物是什么东西或不是什么

东西,某种事物属于某一类或不属于某一类”。【2】学者刘忠华则坚持以形式和意义相结合的原则来判定判断句。他认为判定某个句子是判断句需要遵循两个原则,“一是名词性质的词语作谓语,一是主语所指与谓语所指是同一事物或同一类别”。【3】我们赞同学者刘忠华的观点,他指出了判断句与非判断句的本质性的区别,即一个句子如果被判定为判断句,那么这个句子必然满足两个条件:一是在形式特点这个方面,古代汉语判断句的谓语必须是名词或名词性词组,那么形容词或形容词性词组以及动词或动词性词组作谓语的句子就一定不是判断句;一是在语义关系方面,谓语必须对主语作出判断,即判定主语所指是或不是某一事物,属于某一类别或不属于某一类别。如果只着重考虑一个方面而忽略另一个方面,就很可能把非判断句也误认为是判断句,影响我们正确地判定判断句,从而影响古代汉语教育教学实践。所以,只有满足这两个条件的句子才可判定为判断句,二者不可偏废,缺一不可。 二、关于古代汉语判断句基本形式的几个问题 关于古代汉语判断句的结构形式问题,有些学者把古代汉语判断句的基本形式归为以下四种:【4】 1.主语+者,谓语+也 2.主语,谓语+也 3.主语+者,谓语

左传: 《郑伯克段于鄢》重点句 ?制,岩邑也。虢叔死焉,佗邑唯命:制,是险要的封邑。虢叔死在那里,其他的封邑我唯命是听。 ?不如早为之所:不如早点给他准备个地方。 ?无生民心:不要让老百姓滋生坏主意。 ?既而大叔命西鄙北鄙贰属于己:不久,太叔命令西部和北部的边邑既属于庄公,也属于自己。 ?大叔又收贰以为己邑:太叔又把两个边邑收为己有 ?姜氏何厌之有:姜氏有什么满足的时候? ?公语之故,且告之悔:庄公告诉他事情的缘故,也告诉他自己的后悔。 ?尔有母遗,繄我独无:你有母亲可以送食,可就我独自一人没有。 ?若阙地及泉,隧而相见,其谁曰不然:如果掘地到有泉水之处,然后挖隧道,在隧道里相见,谁说不是那样。 ?“孝子不匮,永锡尔类。”其是之谓乎:“孝子的孝顺没有穷尽,永久把它给予你的同类。”说的大概就是这种情况吧? 《郑伯克段于鄢》句法——宾语前置 ?宾语+之/是+动词”格式 何厌之有。 ?“是+动词”格式 昭王南征而不复,寡人是问。 ?“疑问代词+动词”格式 吾谁欺?欺天乎! ?“否定词+代词+动词”格式 谏而不入,则莫之继也。 《齐桓公伐楚》 唯是風馬牛不相及也:這種情況就好比公馬和母牛了發情也不會相誘一樣,是互不相干的。 不虞君之涉吾地也:沒想到您的軍隊進入我國地界。 五侯九伯,女實征之:所有的諸侯,你都有權征討。 爾貢包茅不入,王祭不共,無以縮酒 你們本該進貢包茅,但是沒有進貢,周王的祭祀用品供應不足,沒有東西可以滲酒。昭王之不復,君其問之于水濱 周昭王南巡而不歸,您還是去到水濱去問問河神吧! 豈不穀是爲?先君之好是繼 難道是爲了我,只是爲了繼承兩國先君的友好關係罷了。 君惠徼福於敝邑之社稷 承蒙您向我國社稷之神求福。 君若以德綏諸侯 您如果以恩德安撫諸侯。 總結出《齊桓公伐楚》一文中的敬詞和謙詞。 惠敢辱敝寡