第35卷第2期福州大学学报(自然科学版)v01.35No.2兰Q盟生垒旦』!竺翌!!堕也!皇!坚型堕堡望业!塑!皇坚型曼!绝呈!12垒乜!:2螋!

文章编号:1000一2243(2007)02—0302一06多菌种微生物混合培养的条件及生长关系研究

谢航,邱宏端,李中伟,林娟,陈朝洋

(福州大学生物科学与工程学院,福建福州350002)

摘要:对3种具有水质净化功能的地衣芽孢杆菌、假丝酵母菌和荚膜红假单胞菌进行混合培养,探讨3种菌混

合培养的培养基、培养条件及其生长关系.实验结果表明,3种菌均可良好生长的培养基为每升水含葡萄糖10

g,酵母膏10g,蛋白胨6g,NaCl220g,M舀0。0.2g,KH2P0。0.5g,KHP040.3g,pH6.5;3种菌混合培养的

接种顺序与培养条件为在培养液中先分别接种3%荚膜红假单胞菌与假丝酵母菌,于35℃、200r/min摇床下

培养48h,后接种4%地衣芽孢杆菌继续混合培养至60h;3种菌混合培养时的生长关系为假丝酵母菌与荚膜

红假单胞菌存在互惠互利关系,而地衣芽孢杆菌与其它两株功能菌为无关共栖关系.

关键词:多菌种;混合培养;微生物;正交实验;生长关系

中图分类号:Q939.9文献标识码:A

StudyOntheconditiO璐andgrowmrelatio璐lIipsofmi】|【edcultureofmulti—strains

xIEHaIlg,QIUHong—duan,LIzhong—wei,UNJuan,CHENChao—yang

(CouegeofBiolo百calScienceand,Ikhnology,FIlzhouUIlive玛时,Fuzhou,FujiaII350002,China)Abs咖ct:StudiedtIleIIlixedculturemedium,conditionsand鼯DwmrelationshipsofB口cZic^e,l洳rm厶,

如凡垅如印and脚c叩su如f口whichcouldimpmvewaterquali哆respectively.neresultsshowedt王lat

t11eoptimumIIlixedculturemedium0ftllreestrainswas:perliterwatercontainsducose10g,yeastex一

咖ct10

g,peptone6g,NaCl20g,MgS040.2g,KH2P040.5g,KHP04O.3gwitllpHvalue6.5;tllesecmenceofinoculati仰andcultur_econditionsofmi)(edcultur_eofthreestrainswere:Con垅d8spand

R印c口珊nZ口玩埘t}l3%iIloculationvolumerespectivelywereinoculatedintllemedium.andmixedcul—

turedf缸48hundertlleconditionsof35℃。200r/IIlin,thenB口cZic危eni加rm如访山4%inoculationvol—

umewasinoculatedand111ixedcultllredun6l60h.Theg刚危hrelationshipsofmixedcultureoftllree

neu砌smandstrainswere:t}lerelationshipbetweentheB口cZic^en帕丌7l括andt}leothert’vostI_ainswas

therelationshipbetweenthe』bpcopsMZ口£口andtlleC口,以id口w8s∞mergism.

K叼words:multi—strains;mixedculture;microbe;ortllogonaltest;铲o、nhrelationship

应用微生态制剂治理养殖生态环境,投入少且无抗药性和药物残留,被认为是21世纪养殖业的发展方向.目前,我国水产养殖中常用的菌剂有光合细菌、芽孢杆菌、肠球菌等单一菌剂,以及EM、美菌方、益菌王、利生素等复合菌剂¨“J.但从现有水产养殖的菌剂看,仍存在多菌种菌剂品种较少、菌剂耐盐性能较差等不足.由于单一菌剂对养殖水体的生物修复作用存在自身的局限性,因而开发具有一定耐盐性能的多菌种制剂在实践应用中具有重要意义.笔者在前期研究中已选育出降解养殖水体残余饵料、氨氮及亚硝基氮具有优势互补作用的地衣芽孢杆菌、假丝酵母菌和荚膜红假单胞菌,本文研究其混合培养的条件与它们之间的生长关系.

1材料与方法

1.1材料

1)菌种.荚膜红假单胞菌(尺印c叩sM胁口)、地衣芽孢杆菌(B口czic^en咖rm如)、假丝酵母菌(C口ndid口印)为实验室选育保藏菌种.

收稿日期:2006一05—09

作者简介:谢航(1980一),女,硕士,助理实验师.

基金项目:福建省科技计划资助项目(2005N038);福建省海洋与渔业局资助项目(闽海渔科04ll号)

第2期谢航,等:多菌种微生物混合培养的条件及生长关系研究‘303?2)培养基.光合细菌基础培养基一1:CH3COONa3.Og,NaCll.0g,(NH。)2SO。O.3g,MgsO。0.2g,

KH2P04o.5g,K2HP04o.3g,CaCl250mg,酵母膏o.19,Mns042.5mg,FeS045mg,蛋白胨10mg,谷氨酸0.2mg,蒸馏水1L,pH值7.4,121℃蒸汽灭菌20min.

3)主要器材.超净工作台(SP—DJ型,上海浦东物理光学仪器厂);高压蒸汽灭菌锅(YxosG41280型,上海医用核子仪器厂);隔水式恒温培养箱(GNP一9080型,上海精密实验设备有限公司);生化培养箱(LRH—190型,广东省医疗器械厂);气浴恒温振荡器(THz一82型,江苏金坛市新航仪器厂).

1.2方法

1)3种功能菌的接种顺序.将地衣芽孢杆菌、假丝酵母菌与荚膜红假单胞菌按不同接种顺序组合接

种于光合细菌基础培养基中,置于30℃、100r/min摇床下培养,后通过比较其细胞生长量筛选出3种功能菌混合培养的较佳接种顺序.

2)3种功能菌混合培养的培养基优化.以光合细菌基础培养基为基础,先利用因素轮换法,探讨不同

碳源、氮源和无机盐对3种功能菌混合培养的影响.后利用正交实验筛选3种功能菌混合培养的最佳培养基配方.

3)3种功能菌混合培养的条件优化.以最佳培养基配方为基础,采用正交实验方法探讨不同温度、pH、溶氧等环境条件对3种功能菌混合培养的影响,优化混合培养的较佳条件.

4)3种功能菌混合培养的生长关系.测定3种功能菌在混合培养与纯培养过程中的细胞生长量,通过比较2种培养条件下细胞对数生长期时的繁殖代数(n)、生长速率常数(R)与世代时间(G)的差异,初步确定3种功能菌混合培养的生长关系.

5)生长量测定与计算公式.生长量测定:采用平板菌落计数法.其中荚膜红假单胞菌采用光合细菌培养基,地衣芽孢杆菌采用营养琼脂培养基¨J,假丝酵母菌采用酵母菌培养基归J.

计算公式[10|:繁殖代数(n)=3.322(1黟:一l黟。);生长速率常数(尺)=n/(£:一£。);世代时间(G)=

l/R.式中,f,、£:为菌种进入对数生长期初期与末期的培养时间;髫,、茹:为菌种进入对数生长期初期与末期的细胞数量.

2结果与分析

2.1接种顺序对3种功能菌混合培养的影响

采用光合细菌基础培养基设定3个实验组进行实验.实验1组:荚膜红假单胞菌、假丝酵母菌与地衣芽孢杆菌同时接种培养72h(接种量依次为4%、3%、3%,下同);实验2组:荚膜红假单胞菌与假丝酵母菌同时接种培养48h,后接种地衣芽孢杆菌继续培养24h;实验3组:荚膜红假单胞菌先接种培养24h,后接种假丝酵母菌继续培养至48h,最后接种地衣芽孢杆菌继续培养24h.实验结果显示,实验1组接种顺序,地衣芽孢杆菌培养后期大量死亡;实验2组的接种顺序,3种功能菌培养至60h,细胞均达到了较高的生长量;实验3组接种顺序,假丝酵母菌生长不好.这表明实验2组的接种顺序具有可行性.

2.23种功能菌混合培养的培养基优化

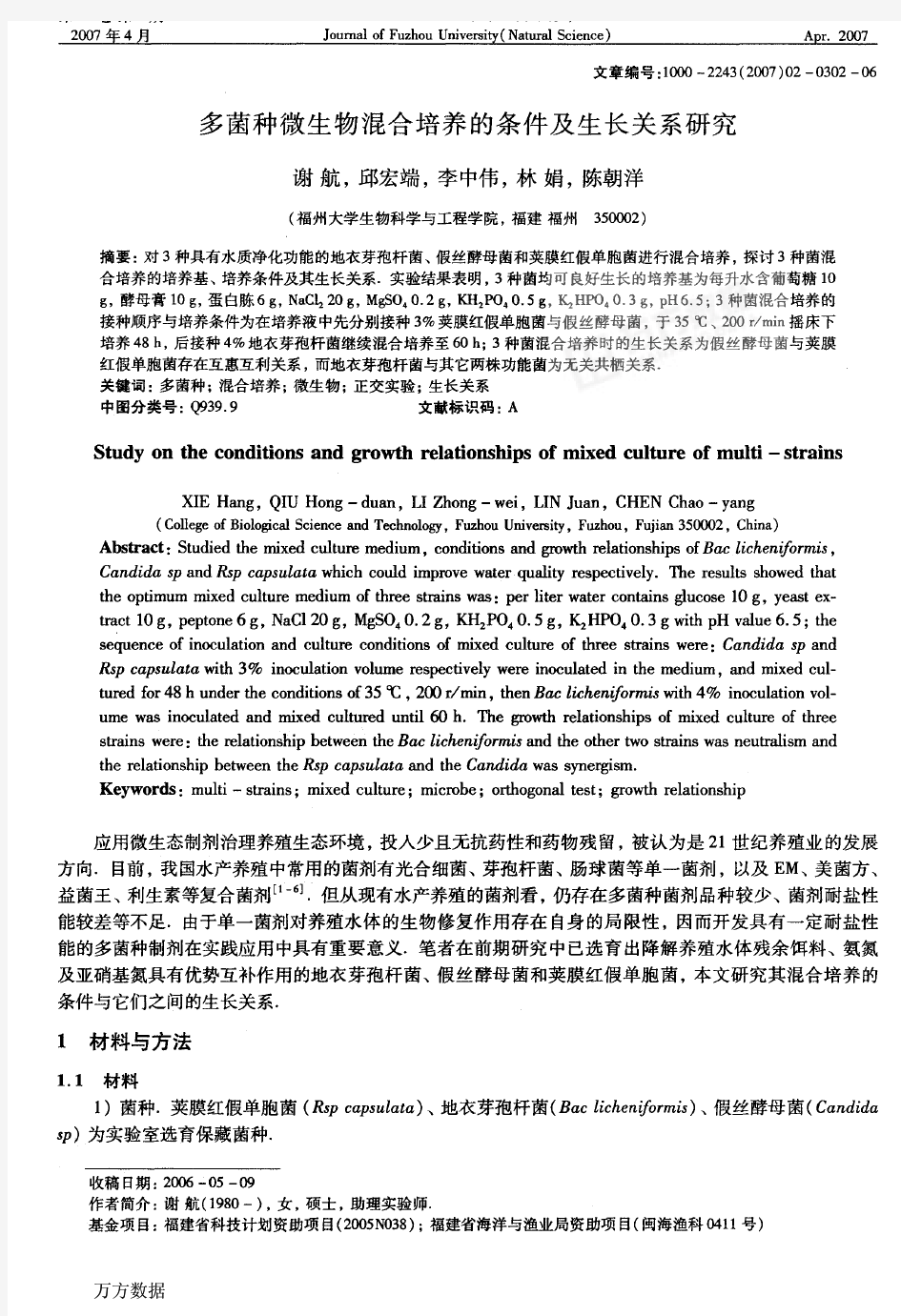

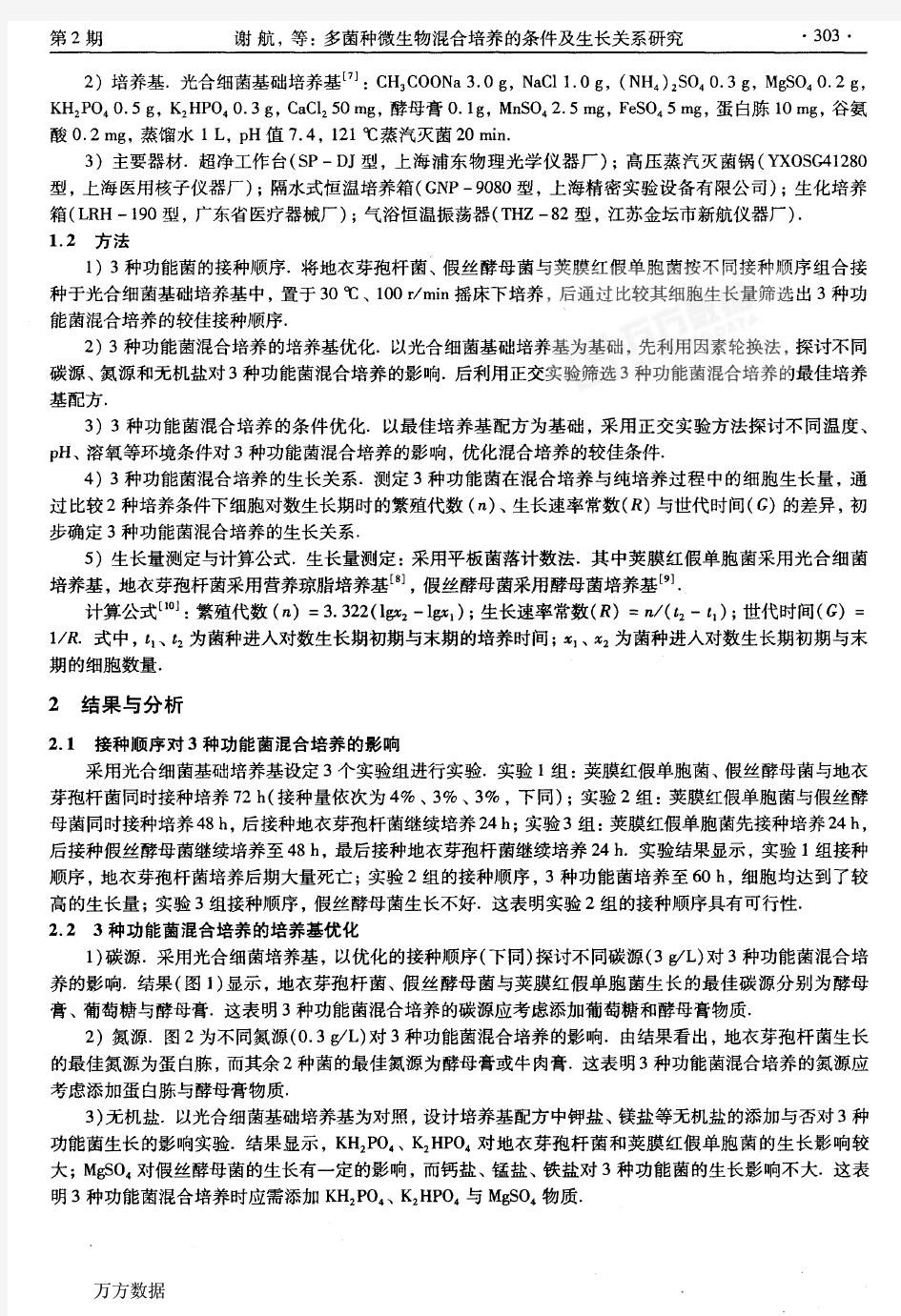

1)碳源.采用光合细菌培养基,以优化的接种顺序(下同)探讨不同碳源(3g/L)对3种功能菌混合培养的影响.结果(图1)显示,地衣芽孢杆菌、假丝酵母菌与荚膜红假单胞菌生长的最佳碳源分别为酵母膏、葡萄糖与酵母膏.这表明3种功能菌混合培养的碳源应考虑添加葡萄糖和酵母膏物质.2)氮源.图2为不同氮源(0.3g/L)对3种功能菌混合培养的影响.由结果看出,地衣芽孢杆菌生长的最佳氮源为蛋白胨,而其余2种菌的最佳氮源为酵母膏或牛肉膏.这表明3种功能菌混合培养的氮源应考虑添加蛋白胨与酵母膏物质.

3)无机盐.以光合细菌基础培养基为对照,设计培养基配方中钾盐、镁盐等无机盐的添加与否对3种功能菌生长的影响实验.结果显示,KH:PO.、K:HPO。对地衣芽孢杆菌和荚膜红假单胞菌的生长影响较大;MgS0。对假丝酵母菌的生长有一定的影响,而钙盐、锰盐、铁盐对3种功能菌的生长影响不大.这表明3种功能菌混合培养时应需添加KH:PO。、K:HPO。与MgSO。物质.

?304?福州大学学报(自然科学版)

第35卷

口地衣芽孢十r茵趟似缒酵母菌口蓑膜红程单胞菌匡匪匡匡:.匿匡1.I薹。Iil.睡;。I

乙酸钠葡萄糖酵母膏牛肉膏蛋白胨

碳源种类图1

不同碳源对3种菌混合培养的影响Fig.1Thei胡uencesofd拯rentcarbonsotlrcesonthelIlixedcuhureofthreestrairIs

4)培养基成分含量优化.在初步

确定葡萄糖、酵母膏、蛋白胨、

KH2PO。、K2HP04、MgS04为3种菌混

合培养所需营养成分的基础上,实验

采用IJ9(34)正交方案¨u进一步对菌

种的耐盐性及碳、氮源的含量进行优

化.结果如表1、图3所示.由正交实

验直观分析图(图3)可以看出:地衣

芽孢杆菌、假丝酵母菌与荚膜红假单

胞菌的最佳培养基组合分别为:

A383C1D1、A381C2D2与A382ClDl.9.59.08.5电8.07.57.O6.5口地农芽孢fr茴口假缒酵母菌口英膜红假单胞茴噫匿匿.匿匡I蓁硫酸铵酵母膏牛肉膏蛋白胨

碳源种类图2不同氮源对3种菌混合培养的影响Fig.2TheiIlnuences0fdi艉rentnitrogensources

onthemixedcultureoftllrees乜证nsAlA2A3BlB2B3ClC2C3DlD2D3因素水平图3正交实验直观分析图

Fig.37It屺intllidoIlisticanalysisofortll090naltest

表1正交优化方案与结果

Tab.1.11硷sdhemeand硎ts0fortllOgonaltest

综合考虑培养基各因素对3种功能菌生长的影响程度,确定其优化培养基为A,B。C:D:,即每升水中含葡萄糖10g,酵母膏10g,蛋白胨6g,氯化钠20g.其中,葡萄糖lOg/L为3种功能菌均可良好生长的水平;酵母膏lOg/L,蛋白胨6g/L,是由于该成分对地衣芽孢杆菌与假丝酵母菌生长的影响程度较大;氯化钠20g/L是由于该盐度下3种功能菌均可良好生长.为此,3种功能菌混合培养基配方为:葡萄糖10g,酵母膏10g,蛋白胨6g,氯化钠20g,硫酸镁o.2g,磷酸二氢钾0.5g,磷酸氢二钾O.3g,蒸馏水1L.

OO0OOO987654O

O

0

O

0

O987654

第2期谢航,等:多菌种微生物混合培养的条件及生长关系研究’305?

2.33种功能菌混合培养的条件优化

以优化的培养基配方,采用L,:(31×24)正交实验分别探讨pH、温度、溶氧、接种比对3种功能菌混合培养的影响.结果如表2、表3所示.由方差分析表(表3)可以看出:影响地衣芽孢杆菌的因素显著水平由高到低为:A>c、D>B;影响假丝酵母菌的因素显著水平由高到低为:A>C>B、D,且2种功能菌的最佳培养条件均为pH=6.5、目=35℃、凡溶氧=200r/min,接种比4:3:3.而对于荚膜红假单胞菌,各因素的显著水平由高到低为B>C、D>A,其最佳培养条件为pH=7.5、口=35℃、凡溶氧=200r/min,接种

表2正交优化方案与结果

Tab.2The∞l嘲眦landr鹤Intsofortllogomlt陷t

注:%.∞(2,1)=200,%.10(1,1)=39.1,?表示显著,?’表示有一定的影响

综合考虑各培养条件因素对3种功能菌生长的影响程度,确定混合培养条件为pH=6.5、p=35℃、凡溶氧=200r/min,接种比4:3:3(地衣芽孢杆菌:假丝酵母菌:荚膜红假单胞菌).其中,口=35℃、n溶氧

?306?福州大学学报(自然科学版)第35卷=200r/min为3种功能菌均可良好生长的培养条件,pH=6.5,是由于pH对地衣芽孢杆菌、假丝酵母菌生长影响均比较显著.

2.43种功能菌混合培养的生长关系

以优化的培养基与培养条件进行3种功能菌的混合培养,并以各菌种(10%接种量)纯种培养为对照,开展多菌种生长关系的实验.

由生长曲线结果(图4、图5)看出,地衣芽孢杆菌在2种培养状态下,3h后进入对数生长期,12h左右达到最大生长量;假丝酵母菌12h后进入对数生长期,24h后进入稳定期,但2种菌混合培养时其细胞生长量均比纯培养低.而荚膜红假单胞菌混合培养比纯培养更快进入对数生长期,同时在2种培养状态下细胞最高生长量相近.

8.27.8

7.47.06.6

O3691215182124f/h图4地衣芽孢杆菌纯培养与混合培养的生长曲线比较Fig.4ThecompartionofgroWthcurves0f曰口cZic^肌扣rm诂undertheconditionsofmixedcultureandsole.cllltureO122436.486072

f/h

图5假丝酵母菌与荚膜红假单胞菌纯培养与

混合培养的生长曲线比较

Fig.5Thecompanionofgr0帆hcurvesofc口以i如spandR印

c哪”ⅡZ口把undertIleconditionsofmixedcuhureandsole—

culture

由生长特征结果(表4)看出,地衣芽孢杆菌不管是纯培养还是混合培养,其生长速率与世代时间等均未改变,这与我们前期对地衣芽孢杆菌分别和荚膜红假单胞菌、假丝酵母菌混合培养时所测定的生长特征的结果一致,因此,实验结果表明地衣芽孢杆菌与其它两株功能菌株为无关共栖关系;而假丝酵母菌、荚膜红假单胞菌混合培养时,其生长速率均表现出较纯种培养快,世代时间较纯种培养短的特征(如假丝酵母菌混合培养时世代时间3.1h,较纯培养4h缩短近lh;荚膜红假单胞菌混合培养时世代时间较纯种培养缩短了近o.5h),因此,实验表明假丝酵母菌与荚膜红假单胞菌两者之间存在互为有利的互生关系.

表4各功能菌在不同培养条件下的生长特征比较

Tab.4’11lecompartionofgro叭hcharacte体oftIlr∞s仃ai璐underdifferentconditio璐

2

7

7

2

7

2

7

2

7

098877665

第2期谢航,等:多菌种微生物混合培养的条件及生长关系研究。307?3讨论

3.1多菌种功能微生物混合培养的条件优化

选育有益微生物进行菌种搭配,并研究其混合培养的条件是复合微生物制剂开发的重要基础问题.本文对降解养殖水体具有优势互补作用的地衣芽孢杆菌、假丝酵母菌和荚膜红假单胞菌进行混合培养的培养基配方与培养条件的研究.实验获得混合培养的优化培养基配方为葡萄糖10g、酵母膏10g、蛋白胨6g、氯化钠20g、硫酸镁0.2g、磷酸二氢钾O.5g、磷酸氢二钾O.3g、蒸馏水lL、pH6.5;其混合培养的优化工艺条件为在培养液中先接种3%荚膜红假单胞菌和3%假丝酵母菌,置于35℃、200r/min摇床培养48h,后接种4%地衣芽孢杆菌继续混合培养至60h.采用该优化的混合培养基与培养条件,3种功能菌的细胞生长量均可达到10一~109CFu/mL,与各菌种单一培养时的生长量接近.本文研究的多菌种混合培养方法较单一菌种分别培养来制备多菌种制剂具有周期短、操作方便、成本低和生产工艺简单的优点.3.23种功能菌混合培养的微生态关系

由前期研究,已探明了地衣芽孢杆菌、假丝酵母菌与荚膜红假单胞菌相互之间无拮抗作用.对于3种功能菌混合培养时的生长关系,通过分析3种菌混合培养与各自纯种培养时的生长特征(地衣芽孢杆菌在两种培养条件下生长速率与世代时间均未改变,假丝酵母菌与荚膜红假单胞菌在混合培养时生长速率均加快,世代时间缩短)结果,表明地衣芽孢杆菌与其它两株功能菌为无关共栖关系,假丝酵母菌与荚膜红假单胞菌存在互为有利的互生关系.对于它们之间相互促进生长的作用,可能由于混合培养中假丝酵母菌代谢的小分子产物为荚膜红假单胞菌提供了营养,荚膜红假单胞菌代谢的某些产物也为假丝酵母菌生长起到了促进作用.另从细胞生长量看,3种菌混合培养时接种量各为3%一4%,较各纯种培养时接种量lo%低6%~7%,但比较3种菌的生长量,结果只有荚膜红假单胞菌生长量与其纯培养的相近,而其他两株生长量均有下降.这说明不同菌种之间可能对某些底物的利用存在竞争关系,或由于培养基pH等改变的原因.因而,后续研究有待进一步探讨混合培养过程中代谢产物的变化以及多菌种间的相互作用机制.

参考文献:

[1]魏祥东,陈东江,叶长明,等.有益微生物群在水产养殖中的应用及发展前景[J].中山大学学报:自然科学版,2002,4l(S):128—131.

[2]杨咏梅,陈桂芳,朱小惠,等.光合细菌的特性及其在水产养殖上的应用[J].中国水产,2003(1):86—87.

[3]黄永春,王盛伦,黄志明,等.有效微生物制剂(EM)对建鲤生长和水质变化的影响[J].集美大学学报:自然科学版,1999,14(1):41—46.

[4]GibsonL,wbodworthJ,Geo疆eA.ProbioticactivityofaeroI肿n踮I眦diaonthepac正coyster,cr鹊sostr;ea舀gas,whenchal?lenged谢th““ot曲i鹊崩[J].Aqllaculture,1998(69):111—120.

[5]GatesoupeFJ.siderophorepDoductionandprobi撕ce雎ctofvibriosp鹊sociatedwim乜l吐帕tlanrae,scophthalmusmaximus[J].Aquat““ngResour,1997(10):239—246.

[6]siriratR,w蛐ipaP,soml【iatP,以口正E氍ctofaprobioticbacteri咖onblacktigersKmppenaeusmonodonsurrivalaIldgr0叭h[J].AqIlacIlltllre,1998(167):301—303.

[7]邱宏端,腾蓉,陈雷鸣,等.荚膜红假单胞菌应用型扩大培养液的优化实验[J].大连水产学报,2001,16(1):29—33.

[8]俞毓馨,吴国庆,孟宪庭,等.环境工程微生物检验手册[M].北京:中国环境科学出版社,1990:353.

[9]张纪忠.微生物分类学[M].上海:复旦大学出版社,1990:425—427;384—389.

[10]周德庆.微生物学教程[M].北京:高等教育出版社,1993:188.

[11]郑明东,刘炼杰,余亮,等.化工数据建模与试验优化设计[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2001:98一117.

(责任编辑:王阿军)

多菌种微生物混合培养的条件及生长关系研究

作者:谢航, 邱宏端, 李中伟, 林娟, 陈朝洋, XIE Hang, QIU Hong-duan, LI Zhong-wei , LIN Juan, CHEN Chao-yang

作者单位:福州大学生物科学与工程学院,福建,福州,350002

刊名:

福州大学学报(自然科学版)

英文刊名:JOURNAL OF FUZHOU UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)

年,卷(期):2007,35(2)

引用次数:0次

参考文献(11条)

1.魏祥东.陈东江.叶长明.蓝崇钰有益微生物群在水产养殖中的应用及发展前景[期刊论文]-中山大学学报(自然科学版) 2002(z1)

2.杨咏梅.陈桂芳.朱小惠.徐光辉光合细菌的特性及其在水产养殖上的应用[期刊论文]-中国水产 2003(1)

3.黄永春.王盛伦.黄志明有效微生物制剂(EM)对建鲤生长和水质变化的影响 1999(1)

4.Gibson L.Woodworth J.George A Probiotic activity of aeromonas media on the pacific

oyster,crassostrea gigas,when challenged with vibrio tubiashii 1998(69)

5.Gatesoupe F J Siderophore production and probiotic effect of vibrio sp associated with turbot larvae,scophthalmus maximus 1997(10)

6.Sirirat R.Wannipa P.Somkiat P Effect of a probiotic bacterium on black tiger shrimp penaeus monodon surrival and growth 1998(167)

7.邱宏端.腾蓉.陈雪鸣.蔡文博荚膜红假单胞菌应用型扩大培养液的优化试验[期刊论文]-大连水产学院学报

2001(1)

8.俞毓馨.吴国庆.孟宪庭环境工程微生物检验手册 1990

9.张纪忠微生物分类学 1990

10.周德庆微生物学教程 1993

11.郑明东.刘炼杰.余亮化工数据建模与试验优化设计 2001

相似文献(8条)

1.学位论文谢航水产养殖功能微生物的筛选与多菌种混合培养条件的研究2005

为获得用于水产养殖的多菌种功能微生态制剂,本课题以实验室保存的耐盐荚膜红假单胞菌为基础,分离选育降解水产养殖残余饲料蛋白、淀粉以及净化氨氮作用的功能菌,研究功能菌的生长、降解特性,多菌种混合培养的条件优化以及多菌种功能微生物混合培养的生长关系,结果如下:

从家禽养殖场附近的土壤和饲料添加剂中,分离获得一株能高效降解水产养殖残余饲料蛋白、淀粉的功能菌株,经鉴定为地衣芽孢杆菌。该菌较适宜在pH6~8、盐浓度0~2%、温度37℃以及溶氧4mg/L的条件下生长。同时,在饲料浓度≤5g/L,pH6~7,温度25~30℃,盐浓度0~1%,溶氧浓度近

4mg/L的水体生态条件下,接种1%地衣芽孢杆菌,饲料中的蛋白质与淀粉降解率可达近60%。 从海水养殖水样中分离到了一株能高效降解养殖水体氨氮的功能菌株,经鉴定为假丝酵母属。该菌较适宜在pH4~7、盐浓度0~5%、温度25~30℃以及溶氧浓度近3mg/L的条件下生长。同时,在养殖水体氨氮浓度≤20mg/L,pH6~7,温度25~30℃,盐浓度0~2%,溶氧浓度>2mg/L的水体生态条件下,接种5%假丝酵母菌,氨氮降解率达60%以上。

通过研究3种功能菌混合培养的接种顺序、培养基配方以及环境条件优化,最终确定3种功能菌混合培养的工艺条件为:在葡萄糖10g/L,酵母膏

10g/L,蛋白胨6g/L,氯化钠20g/L,硫酸镁0.2g/L、磷酸二氢钾0.5g/L、磷酸氢二钾0.3g/L,pH6.5的培养基中,先同时接种3%荚膜红假单胞菌和3%假丝酵母菌,置于35℃、200r/min摇床培养至48h后,再接种4%的地衣芽孢杆菌,并继续混合培养12h。此时,3种功能菌均可分别达到较高的细胞生长量。 通过研究3种功能菌在各自混合培养与纯培养时的繁殖代数、生长速率常数以及世代时间,初步判定3种功能菌的微生态关系为:地衣芽孢杆菌在混合培养过程中,与其它两株功能菌株是无关共栖关系,而假丝酵母菌与荚膜红假单胞菌在混合培养过程中存在互惠互利的关系。 本文筛选的地衣芽孢杆菌、假丝酵母菌及实验室保藏的荚膜红假单胞菌在生长与净化水质功能上存在优势互补的作用。本课题研究的多菌种混合培养条件以及多菌种混合培养之间的微生态关系,对复合型微生态水质净化剂的开发应用有着重要的实际指导意义。

2.学位论文尹苗益生性微生物饲料添加剂的研究2000

益生性物饲料添加剂是一种新型的饲料添加剂,它可以调节动物体内的微生态平衡以及提供高蛋白和丰富的营养达到防病治病和促进生长的目的.该文对从农产品下脚料及动物肠道中分离的五个具有益生作用的菌种进行了初步鉴定,确定了其分属情况.并对这五个益生菌菌株析最适生长温度、最达生长pH值及其生长曲线进行了测定.

3.期刊论文刘政.杨绍斌.陶敏慧.白郁山.LIU Zheng.YANG Shaobin.TAO Minhui.BAI Yushan多菌种混养预氧化难

浸金矿效果的研究-贵金属2008,29(3)

试验采用了氧化亚铁硫杆菌(简称T.f菌)、氧化硫硫杆菌(简称T.t菌)、氧化亚铁钩端螺旋菌(简称L.f菌)3种菌种,进行两菌种(即:T.t菌与L.f菌)和

,氰化浸金之后,用原子吸收分光光度法测得金浸出率,结果表明:未经过生物预氧化的矿粉直接进行氰化提金,金的浸出率仅为50%,经过生物氧化预处理之后,金浸出率得到明显提高,均达到80%以上;并发现T.f、T.t、L. f三菌种混合菌浸矿效果比单菌种浸矿和两菌种浸矿效果都好,金的浸出率提高了2%-10%.

4.学位论文黄宇投菌法改善天津外环河水质——关于多菌种投加的静态研究2007

随着经济的发展,我国城市河流污染日益严重,生态环境不断恶化,加重了水资源的短缺。因此,需要寻求一种有效的方法,可以尽快恢复水体的生态平衡。投菌法以其高效、简便、投资费用低、不形成二次污染等优点而成为防治天然水体污染的重要方法。 针对投菌法改善天津市外环河水质的实际应用,本实验主要通过静态实验研究多菌种混合投加的最佳投加量,菌种混合培养的最佳条件,混合菌液的最佳投加量,并对两种投加方案进行对比。 采用的菌种分别是放线菌、酵母菌、枯草芽孢杆菌、乳酸菌和絮凝菌,选择对COD去除率最高的酵母菌作为COD主降解菌,对氨氮去除率最高的放线菌和乳酸菌作为氨氮主降解菌,枯草芽孢杆菌和絮凝菌作为辅助降解菌。 首先采用响应曲面法研究三种主降解菌混合投加的最佳投加量,以酵母菌、放线菌和乳酸菌的投加量作为三个因素,利用minitab软件进行优化分析,使COD去除率和氨氮去除率同时达到最大值。在主降解菌最佳投加量的基础上,通过添加不同量辅助降解菌进一步确定辅助降解菌的最佳投加量,最终得到五种菌的最佳投加量为:酵母菌0.725mL、放线菌

1.355mL、乳酸菌

2.250mL、枯草芽孢杆菌0.215mL、絮凝菌0.215mL(菌液OD660值为0.5时,对100mL原水的投加量),此时的COD去除率为50.5%,氨氮去除率为62.3%。 其次对菌种的混合培养进行研究,得到混合培养基的配方为:红糖5g/L,氯化铵0.5g/L,磷酸二氢钾1.3g/L,磷酸氢二钠

3.2g/L,七水硫酸镁0.2g/L;培养时间为49h;最佳温度为30℃;最佳pH为7。 最后研究了混合培养后得到的混合菌液对COD和氨氮的去除效果,并确定了混合菌液的最佳投加量为3.5mL(含有菌体干重量约17.5mg),此时的COD去除率为49.6%,氨氮去除率为61.3%。以混合菌液来投加,虽然COD和氨氮的去除率略有降低,但是减少了投菌量,降低了成本,制取也更加方便,节约了人力物力。

5.期刊论文王丽.颜贤仔.周美凤.陈卫平.袁建赣.WANG Li.YAN Xian-zai.ZHOU Mei-feng.CHEN Wei-ping.YUAN

Jian-gan多菌种复合酶降解稻草纤维素的研究-江西农业大学学报2005,27(4)

利用木霉1号,黑曲霉2301,根霉v-8 ,饲料酵母共生培养,对稻草进行降解.确定了在固体培养基上最佳产纤维素酶的条件是:温度30℃,水分与固体物料比为1:2,稻草与麸皮比为2.5:1.多菌株混合培养比单一利用产纤维素酶菌株产酶更具多样性,能够较彻底地对稻草作用,提高营养价值.经试验,稻草中酸性洗涤纤维降低了38.5%,蛋白质提高了39.4%.

6.学位论文杨艳红一种复合微生物系统的构建及其在降解稻壳纤维素中的应用研究2003

自从日本琉球大学比嘉照夫教授于20世纪80年代初期研制出一种新型复合微生物菌剂—有效微生物群EM(EffectiveMicroorganisms)以来,复合微生物的应用现已普及到全世界包括中国在内的60多个国家,并取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。多菌种混合发酵相对单菌种发酵有很多优势:提高生产效率和微生物生长速度,可利用营养成分比较单一的廉价的农副产品,并且还可以防至发酵污染。纤维素酶是一种复合酶,由内切葡聚糖酶、外切葡聚糖纤维二糖水解酶和纤维二糖酶的协同作用下才能水解成葡萄糖。目前,影响纤维素材料综合利用的关键问题纤维素酶的酶解效率不高,在纤维素利用过程中产生明显的产物(纤维二糖和葡萄糖)阻遏纤维素酶系的表达,直接影响纤维素酶系对纤维素材料的协同作用效率。为提高纤维素酶系的酶解效率,本文采用构建多菌种混合发酵体系发酵软化具有特殊结晶结构纤维素的稻壳,一方面通过体系中各菌种产酶情况调节纤维素酶系中各组分之间的协同作用,另一方面通过体系中的一些菌种及时利用纤维素酶解产物以解除底物和降解物对酶的影响。 本文的主要研究内容和结果

1、根据纤维素酶系的组成特点及作用机制和微生物的生理特性筛选生长条件相似的多菌种组成发酵稻壳的复合微生物体系:根据绿色木霉纤维素酶系组分较全,但β-葡萄糖苷酶活力比较低,而黑曲霉的β-葡萄糖苷酶活力比较高的特点,选定绿色木霉AS3.3711和黑曲霉3.316作为产纤维素酶的菌种来源,再根据啤酒酵母AS2.399、产朊假丝酵母1817和德氏乳杆菌都可利用还原单糖的特性,在以后的实验中将从这三种菌中筛选出最佳的第三种菌与前两种菌一起复合发酵以解除产物反馈抑制作用。

2、把绿色木霉、黑曲霉分别进行单菌种发酵,初步掌握各单菌发酵稻壳的最佳发酵条件,定出以下条件作为复合微生物发酵的参考:稻壳预处理的NaOH浓度2.0%、处理温度50℃(24h)、发酵pH5.0-5.5、发酵培养基含水量100%。

3、通过做对比实验从啤酒酵母AS2.399、产朊假丝酵母1817和德氏乳杆菌中筛选出最佳的第三种菌与绿色木霉和黑曲霉一起复合发酵以解除产物反馈抑制作用。结果发现,无论是FPA(filterpaperenzymeactivity)还是纤维降解率,啤酒酵母的效果最好,产朊假丝酵母次之,而德氏乳杆菌最差;且最高酶活基本上在发酵的第七天出现,而纤维降解率都是在第九天之后几乎没有什么变化。所以,本实验的复合微生物体系最终选定由啤酒酵母AS2.399、绿色木霉AS3.3711和黑曲霉3.316构成。

4、一方面参考绿色木霉和黑曲霉的单菌种发酵条件,一方面根据发酵需要重新设计十因素三水平的正交实验,结果得到复合微生物发酵稻壳的十个最佳条件如下:稻壳预处理温度30℃,NaOH浓度3%,发酵温度30℃,黑曲霉接种时间Od(与绿色木霉同在第一天接种即与绿色木霉接种时间差为Od),发酵pH4.5,啤酒酵母接种时间6d(比绿色木霉接种时间晚6d),培养基含水量80%,绿色木霉接种量为每20g干培养基中接入浓度为1×108cell/ml的孢子液2ml,黑曲霉接种量也为每20g干培养基中接入浓度为1×108cell/ml的孢子液2ml,啤酒酵母接种量为每20g干培养基中接入浓度为1×1010cell/ml菌液1ml。

5、在已确定的最优发酵条件下,设计实验优化发酵培养基的组成。由于涉及的因素比较多,仅采用正交设计各因素水平数就不能过多,而多水平实验对于优选培养基组成是必需的。所以采用正交设计和均匀设计相结合的方法对固态发酵培养基的无机盐及金属盐成分进行优化筛选,最后用微机对实验数据进行处理,得到两个回归方程,并由两方程分别得出预测极值点和最高FPA及纤维降解率的预测值,再综合考虑两方程的预测极值点和生产成本选出最优培养基配方为0.20%的土温80、0.10%(NH4)2SO4、0.20%(NH2)2CO和0.08%的KH2PO4,预测FPA为5.77U/g,纤维降解率32.38%。然后,进一步作实验对其进行验证,实验结果为FPA为5.64U/g,纤维降解率为28.05%,这与预测值基本相符,证明此优化培养基配方是有效的。

6、在最佳发酵条件下对最优配方的稻壳培养基进行发酵,把复合微生物发酵和单菌种发酵作对比实验。发现绿色木霉的最高酶活力发生在第5天,纤维降解率在第12天后几乎没什么变化,而黑曲霉最高酶活力却发生在第2天,纤维降解率在6天后没有变化,并且绿色木霉的酶活力比黑曲霉低。把黑曲霉和绿色木霉两种菌混合,最高FPA发生在第6天,纤维降解率在9天之后无变化,最高酶活比绿色木霉高,但比黑曲霉低,而纤维降解率比任一单菌高。当把绿色木霉和黑曲霉及酵母三种菌混合培养时,发现最高酶活力发生的时间延长到了第7天,但其酶活力仍比黑曲霉单菌种发酵以及黑曲霉与绿色木霉混合发酵的低,比绿色木霉单菌种发酵高,而纤维降解率则在10天后没有什么变化,且比两种单菌及其混合发酵都高。这主要是酵母菌的加入解除了产物的反馈抑制,从而大大提高了纤维降解率。通过此实验验证了本课题构建的由啤酒酵母AS2.399、绿色木霉AS3.3711和黑曲霉3.316组成的复合微生物体系在实际中的应用符合了我们最初的理论设计,三菌种在同一发酵体系中相互作用,对于固态发酵软化稻壳是非常有效的,纤维素降解率达到了28.05%。

7.期刊论文鲍连生.张振.杨劳荣.郑义.黄汉菊乳酸杆菌属细菌对白色念珠菌生长抑制作用的实验探讨-华中医学

杂志2003,27(2)

目的研究乳酸杆菌属细菌对白色念珠菌的生长、菌落形成的影响.方法使用多菌种混合培养技术,菌落形成单位培养技术.结果在MRS培养基上混合培养显示:乳酸杆菌属中的嗜酸乳杆菌对白色念珠菌的生长抑制作用最强,从形态观察,被抑制生长后的白色念珠菌单细胞孢子的细胞壁和细胞质都有较大的改变,加入嗜酸乳杆菌后可将白色念珠菌的菌数由原来的(11.62±2.68)×103 CFU/ml(每毫升菌落数)降低到(4.23±0.62)×103 CFU/ml.两组比较有极显著性差异(P<0.01).结论嗜酸乳杆菌能抑制白色念珠菌的生长,破坏白色念珠菌细胞内正常结构.

8.学位论文孙媛液态复合微生态制剂的研制及在仔猪生产上的应用2006

本课题采用多菌混合液体发酵的工艺来生产液态复合微生态制剂,此种混合发酵具有多菌共生、酶系互补、作用全面、省工节能、简化工艺的特点。经大量的前期准备工作,对筛选出的能用于混合培养的两株酵母菌、一株球菌和两株芽胞杆菌的耐受性和拮抗病原菌特性进行了测定。并在对菌种发酵条件进行研究的基础上,应用微生态学原理,初步确定了多菌种混合液体发酵的工艺,以适合大规模工业化生产微生物饲料添加剂的技术路线和培养方法。 结果表明:除球菌外其它菌株对pH值均有良好的耐受性,在酸化培养基中分别培养3h后计数,pH值3.0时仍能保证40﹪以上存活;而混合培养的菌液对大肠杆菌和金黄葡萄球菌仍发挥较强的抑菌作用;在贮存试验中,将发酵好的混合菌液置于冰箱内(4℃)保存,通过对菌剂的定期检测,其保存期可达到120d。在对5株菌种分别进行的摇瓶和5L发酵罐的混合发酵试验中,充分利用各菌种之间的协作共生关系,初步确定了多菌种混合液态发酵生产微生态制剂的生产工艺,即混合发酵的温度为35℃,搅拌转速为200r/min,接种量为5﹪(V/V),接种顺序为先接种酵母菌和球菌,之后再接种芽孢杆菌。 在上述试验的基础上,对液态复合微生态制剂又进行了养殖应用试验。同时与自行研制的其它两种固态复合微生态制剂作以比较。试验选取大连础明集团七顶山基地的长×约二元杂交的断奶仔猪40头,饲喂含0.3﹪固态复合微生态制剂A和B,0.3﹪和0.5﹪液态复合微生态制剂的试验日粮和对

生长性能、养分代谢率、小肠微绒毛及肠道内pH值和微生物变化等的影响,探讨了不同微生态制剂与仔猪生长发育的关系和对养分代谢的影响,为研究有关多菌种混合液体发酵生产微生态制剂工艺的可行性提供了一定的理论与实践依据。 试验结果表明:微生态制剂对断奶仔猪增重和饲料利用率的提高有良好的促进作用。平均日增重较对照组提高41.12﹪-51.78﹪(P<0.01),试验组之间,微生态制剂A的结果较突出,其次为液态制剂,不同添加水平的液态制剂组之间,0.5﹪添加量要优于0.3﹪添加量(P>0.05)。饲料利用率较对照组提高28.15﹪-45.08﹪(P<0.01),其中微生态制剂A和0.5﹪液态制剂极显著高于微生态制剂B(P<0.01),微生态制剂A与0.3﹪液态制剂之间差异也极显著(P<0.01)。 微生态制剂组成菌种的种类和菌量对仔猪机体健康有影响:腹泻率分别下降了36.10﹪-57.07﹪;经过统计,微生态制剂A和液态制剂的仔猪存活率为100﹪,而微生态制剂B和对照组为85﹪和

75﹪。透射电镜扫描结果证明微生态制剂对小肠微绒毛发育有明显影响(P<0.01),各试验组均极显著的高于对照组。因此,本研究从微水平上,为微生态制剂促进仔猪生长发育提供了证据。另外,各试验组之间微生态制剂A极显著高于其它试验组(P<0.01),0.3﹪液态制剂显著高于微生态制剂

B(P<0.01)。 微生态制剂能影响仔猪肠道内容物的pH值和微生物菌量:显著降低肠道pH值(P<0.01);降低肠道中大肠杆菌的浓度,并可极显著(P<0.01)降低盲肠中大肠杆菌的浓度,且以微生态制剂A效果最突出;研究还发现,肠道中乳酸杆菌和双歧杆菌的浓度得到显著提高

(P<0.01,P<0.05)。试验表明微生态制剂促进了肠道内双歧杆菌和乳酸杆菌的增殖,抑制大肠杆菌的繁殖,对于仔猪肠道正常菌群的形成非常有意义。 添加微生态制剂可提高断奶仔猪对日粮养分的利用率,另外不同类型的微生态制剂对日粮养分的消化率也有不同的影响:各试验组饲粮干物质、粗蛋白和粗灰分的消化率均极显著的高于对照组(P<0.01);试验组之间,干物质消化率微生态制剂A极显著高于0.5﹪液态制剂,粗灰分消化率微生态制剂A显著高于液态制剂(P<0.05),微生态制剂B显著高于0.5﹪液态制剂(P<0.05),粗蛋白的消化率各试验组之间没有明显区别。粗脂肪消化率微生态制剂A与0.3﹪液态制剂极显著高于其它试验组(P<0.01),微生态制剂A显著高于对照组,对照组显著高于微生态制剂B(P<0.01)。对日粮中养分消化率的提高微生态制剂A发挥了最好的作用效果。同时还发现,在不同添加水平的液态制剂组之间,随着添加量的增加,各养分的消化率反而降低。 发酵试验和养殖应用试验均表明,本文研制的液态复合微生态制剂在菌种选用和生产工艺上都有独到之处,虽然作用效果并不是最好的,还需对产品菌种的保护和生产工艺技术优化方面做进一步的深入研究和探索,但仍具有广泛的应用前景。

本文链接:https://www.doczj.com/doc/3f11692135.html,/Periodical_fzdxxb200702031.aspx

下载时间:2010年4月22日

第六章微生物的生长与环境条件试题一、选择题 60975.60975.高温对微生物的致死是因为: A 高温使菌体蛋白变性。 B 高温使核酸变性。 C 高温破坏细胞膜的透性。 D A - C。 答:( ) 60976.60976.光波杀菌最强的波长范围是: A 0.06-13.6nm。 B 250-280nm。 C 300-400nm。 答:( ) 60977.60977.消毒效果最好的乙醇浓度为: A 50%。 B 70%。 C 90%。 答:( ) 60978.60978.巴氏灭菌的工艺条件是: A 62-63℃30min。 B 71-72℃30min。 C 60-70℃30min。 答:( ) 60979.60979.杀死所有微生物的方法称为: A 消毒。 B 灭菌。 C 防腐。 答:( ) 60980.60980.测微生物活菌数通常采用: A 稀释平板法。 B 滤膜培养法。 C 稀释培养法。 答:( ) 60981.60981.测空气中微生物数量的方法通常采用: A 稀释平板法。 B 滤膜培养法。 C 稀释培养法。 答:( ) 60982.60982.测土壤微生物的总数常采用: A. 血球板计数法。 B. 涂片计数法。 C. 比浊计数法。 答:( ) 60983.60983.各种中温型微生物生长的最适温度为: A 20-40℃。 B 25-37℃。 C 35-40℃。 答:( ) 60984.60984.好氧微生物生长的最适氧化还原电位通常为: A 0.3-0.4V。 B +0.1V 以上。 C -0.1V 以上。 答:( )

60985.60985.黑曲霉在pH2-3 的环境下发酵蔗糖: A 主要积累草酸。 B 主要积累柠檬酸。 C 主要积累乙酸。 答:( ) 60986.60986.升汞用于实验室非金属器皿表面消毒的浓度通常为: A 0.001%。 B 0.1%。 C 1%。 答:( ) 60987.60987.防腐的盐浓度通常为: A 5-10%。 B 10-15%。 C 15-20%。 答:( ) 60988.60988.链霉素抑菌机制是: A 破坏膜的结构。 B 阻碍细胞壁的合成。 C 阻碍70S 核糖体对蛋白质的合成。 答:( ) 60989.60989.丝裂霉素的作用机制是: A 阻碍蛋白质的合成。 B 阻碍核酸解链。 C 切断DNA 链。 答:( ) 二、判断题 60990.60990.在10 分钟内杀死某微生物的最低温度称为该微生物的致死温度。 答:( ) 60991.60991.食用菌子实体的形成温度比菌丝生长温度要高,故冬天栽培食用菌要用薄膜复盖。 答:( ) 60992.60992.连续培养的目的是使微生物始终保持在最高稳定生长阶段。 答:( ) 60993.60993.酒精的浓度越高,杀菌能力越强。 答:( ) 60994.60994.微生物生长的最适pH 与合成某种代谢产物的pH 是一致的。 答:( ) 60995.60995.0.1% 升汞可用于各种金属器皿的消毒。 答:( ) 60996.60996.黑曲霉菌丝生长温度比产酶温度要高。 答:( ) 60997.60997.丙酸、盐酸都可用作防腐剂。 答:( ) 60998.60998.由于分子量越大的物质产生的渗透压越高,所以罐藏食品通常用50-70% 的糖溶液。 答:( ) 60999.60999.青霉素因为能阻止G+细菌肽聚糖的形成,所以也能抑制产甲烷菌的生长。 答:( ) 61000.61000.同种微生物菌体生长的最适温度与积累代谢产物的最

第六章微生物的生长及其控制 一、名词解释 生长繁殖连续发酵恒浊器恒化器同步培养(Synchronous culture)同步生长连续培养(continuous culture)二次生长现象防腐(Antisepsis)石炭酸系数抗代谢物(Antimetabolite) 消毒抗生素十倍致死时间和热致死时间 致死温度和致死时间灭菌 二、填空题 1.微生物的生长包括__、__、__和衰亡期等四个时期。 2.微生物生长的__期是产物的最佳收获期。 3.微生物死亡的原因可能是蛋白水解酶的活力增强而发生__。 4.影响微生物生长的主要因素有温度、__、__三项。 5.实验室用__法在光学显微镜下直接观察细胞并计数。 6.把稀释后的一定量的菌样通过__或__的方法,让其内的微生物单细胞一一分散在琼脂平板上,待培养后每一活细胞就形成一个单菌落,此即菌落形成单位。 7.影响延滞期长短的主要因素有__、__和培养基成分。 8.设法使培养液的流速保持不变,并使微生物始终在低于最高生长速率的条件下进行生长繁殖的连续培养装置是__。 9.采用强烈的理化因素使人和物体内外部一切微生物永远丧失繁殖能力的措施是__。 10.各种抗生素有其不同的制菌范围,此即__;青霉素和红霉素主要抗__细菌;__和__主要抗G细菌。

- 11.生长温度三基点是__、__、__。 12.一般可把微生物的典型生长曲线可粗分为__、__、__、__。13.抗生素的活力称为__。 14.多数细菌生长最适pH是__,放线菌生长最适pH一般是__,真菌生长的最适pH一般是__。 15.消毒和灭菌的区别是__。 16.计算世代时间应在细菌生长的__期进行,生产中为了长期维持对数生长期可采取__,如培养细菌的目的在于获得大量菌体,应在培养的__期进行收获。 17.巴斯德消毒法的工艺条件是__。 18.室温型微生物的最低生长温度为__,最适生长温度为__,最高生长温度为__。 19.造成厌氧环境培养厌氧菌的方法有__和__。 20.低、中、高温型微生物的最适生长温度分别为__、__、__。 21.根据微生物与氧气的关系,可将微生物分成__、__、__、__和__五个类型。 22.酸菜,饲料青贮是利用__发酵产生的__抑制__,使之得以长久贮存。 23.常用的防腐方法有__、__、__、__等。 24.调味品饮料中常加入__作为防腐剂。 25.测定微生物的生长量常用的方法有__、__、__和__。而测定微生物数量变化常用的方法有__、__、__和__;以生理指标法来测定微生物的方法又有__、__、__和__等。

微生物的生长 第一节微生物的分离和纯培养 在微生物学中,在人为规定的条件下培养、繁殖得到的微生物群体称为培养物(culture),而只有一种微生物的培养物称为纯培养物(pure culture)。由于在通常情况下纯培养物能较好地被研究、利用和重复结果,因此把特定的微生物从自然界混杂存在的状态中分离、纯化出来的纯培养技术是进行微生物学研究的基础。 一、无菌技术 微生物通常是肉眼看不到的微小生物,而且无处不在。因此,在微生物的研究及应用中,不仅需要通过分离纯化技术从混杂的天然微生物群中分离出特定的微生物,而且还必须随时注意保持微生物纯培养物的“纯洁”,防止其他微生物的混入。在分离、转接及培养纯培养物时防止其被其他微生物污染的技术被称为无菌技术(aseptic technique),它是保证微生物学研究正常进行的关键。 1、微生物培养的常用器具及其灭菌 试管、玻璃烧瓶、平皿(culture dish,petri dish)等是最为常用的培养微生物的器具,在使用前必须先行灭菌,使容器中不合任何生物。培养微生物的营养物质[称为培养基(culture medium)]可以加到器皿中后一起灭菌,也可在单独灭菌后加到无菌的器具中。最常用的灭菌方法是高压蒸汽灭菌,它可以杀灭所有的生物,包括最耐热的某些微生物的休眠体,同时可以基本保持培养基的营养成分不被破坏。有些玻璃器皿也可采用高温干热灭菌。为了防止杂菌,特别是空气中的杂菌污染,试管及玻璃烧瓶都需采用适宜的塞子塞口,通常采用棉花塞,也可采用各种金属、塑料及硅胶帽,它们只可让空气通过,而空气中的其他微生物不能通过。而平皿是由正反两平面板互扣而成,这种器具是专为防止空气中微生物的污染而设计的。 2、接种操作 用接种环或接种针分离微生物,或在无菌条件下把微生物由一个培养器皿转接到另一个培养容器进行培养,是微生物学研究中最常用的基本操作。由于打开器皿就可能引起器皿内部被环境中的其他微生物污染,因此微生物实验的所有操作均应在无菌条件下进行,其要点是在火焰附近进行熟练的无菌操作,或在无菌箱或操作室内无菌的环境下进行操作。操作箱或操作室内的空气可在使用前一段时间内用紫外灯或化学药剂灭菌。有的无菌室通无菌空气维持无菌状态。 用以挑取和转接微生物材料的接种环及接种针,一般采用易于迅速加热和冷却的镍铬合金等金属制备,使用时用火焰灼烧灭菌。而转移液体培养物可采用无菌吸管或移液枪。 二、用固体培养基分离纯培养 不同微生物在特定培养基上生长形成的菌落或菌苔一般都具有稳定的特征,可以成为对该微生物进行分类、鉴定的重要依据。大多数细菌、酵母菌,以及许多真菌和单细胞藻类能在固体培养基上形成孤立的菌落,采用适宜的平板分离法很容易得到纯培养。所谓平板,即培养平板(culture plate)的简称,它是指熔化的固体培养基倒入无菌平皿,冷却凝固后,盛有固体培养基的平皿。这方法包括将单个微生物分离和固定在固体培养基表面或里面。固体培养基是用琼脂或其他凝胶物质固化的培养基,每个孤立的话微生物体生长、繁殖形成菌落,形成的菌落便于移植。最常用的分离、培养微生物的固体培养基是琼脂固体培养基平板。这种由Koch建立的采用平板分离微生物纯培养的技术简便易行,100多年来一直是各种菌种分离的最常用手段。

1 如何获得微生物纯培养?为什么说获得微生物的纯培养仍然是一个挑战? 首先要把微生物分散开,方法有:1破碎、碾磨、超声2 离心法分离3 稀释法分离4 单细胞分离5 选择性分离 然后进行培养,获得微生物菌株,方法分为:1.固体培养法:单个微生物在适宜的固体培养基表面或内部生长、繁殖到一定程度可以形成肉眼可见的、有一定形态结构的细胞生长群体。再通过平板划线法进行分离培养2厌氧稀释摇管法:针对厌氧菌进行厌氧稀释摇管 3.液体培养法:静置培养法;震荡培养法 最后对获得纯培养的微生物进行保藏 微生物发展到今天,只有大约5%的数量得到了纯培养,人们对一些微生物的生命活动,理化指标还不够了解,而且研究微生物的纯培养需要大量反复的实验,微生物的种类又有如此庞大的数量,如果不能在纯培养方面有质的飞跃,很难实现对一些不常用微生物的纯培养,因此说获得微生物的纯培养仍然是一个挑战。 2微生物的营养物质类型与营养类型有哪些? 营养物质类型有:碳源、氮源、无机盐、生长因子、水及能源 营养类型分为: 按照碳源划分自养型以CO2 为唯一或主要碳源 异养型以有机物为碳源 按照能源划分光能营养型以光为能源 化能营养型以有机物氧化释放的化学能为能源按照电子供体划分无机营养型以还原性无机物为电子供体 有机营养型以有机物为电子供体 3如何设计一种培养稀有放线菌的培养基? 1首先要了解培养目的:培养什么菌?获何产物?实验室研究还是生产?一般研究还是生理、生化、遗传等紧密研究?做种子还是做发酵? 2了解这种放线菌的生活习性:通过查阅文献以及参照前人的实验经验,对所要培养的放线菌有一个初步的了解。 3然后要选择培养基的营养成分:可以通过对放线菌生长环境的分析;放线菌的物质组成;以及培养其他放线菌的经验来选择适宜的营养成分 4然后选择适宜的理化环境:1. pH 值2.渗透压和水活度3.氧化还原电势4.氧气浓度 4原核细胞与真核细胞有哪些相同与不同? 细菌细胞的特殊结构有哪些?它们有什么功能?细菌和真菌的细胞壁组分

微生物的生长条件 细菌生长、微生物繁殖需要营养、水、温度、合适的PH及气体。营养成分,温度,水活度值,PH值,化学抑制剂和气体都能用来控制细菌生长。现分述如下: (1)营养成分: 细菌象任何一种活的生物一样,在其生命过程中需要食物和水。营养成分必须溶于水成为溶液后才能转移到细胞内,所以水是必须的。一般而言,细菌也需要碳,氮,硫和磷源。有些微生物具有必要的酶系统将这些少数简单物质转化成生命过程中需要的复杂化合物,而其它微生物则需要某些已合成的化合物。营养需要的特点和营养转移的机理十分重要,而且也是十分有趣的研究课题。但是除非是微生物学家或生物化学家,否则这些内容则显得较为复杂或枯燥的。从实际角度出发,既然微生物需要营养来生长繁殖,那么适宜卫生以除去残留食物,特别是接触的表面则更为关键。另外,由于微生物需要的营养必须通过溶液转移到细胞内,那么食品加工厂的环境在建筑时应考虑避免积水是十分重要的。 细菌具有特有的生长规律: 通过二分体裂解而繁殖,在条件适宜时,每20到30分钟繁殖一代。现在详细叙述细菌生长的4个周期。 Log期:这是细菌生长的第一期,细菌细胞可能在形态上增大但实际细胞数并未增加。细菌在这一期主要是调整代谢适应环境。一般发生于温度出现显著变化或将细菌从一种培养基接种到另一种培养基中。 对数生长期:即对数期。细胞通过二分体裂解,一个细胞变成两个。在这期中,只要有必要的水份,且温度和营养适宜时,细菌会快速呈指数生长。一个细胞生长后变成两个细胞所需的时间为代时间或倍增时间。 静止期:细菌数保持稳定。由于出现营养短缺和废物增长使细菌生长和死亡的数量保持平衡。 死亡期:由于持续营养物的缺乏和有毒代谢产物的增加,细菌数开始减少。 Log期非常重要,如果食品处理适当,细菌就会处于该期中,不会繁殖。适宜卫生非常重要,其能限制可利用的营养成分,从而抑制细菌生长。 (2)温度 另一个影响细菌生长的核心因素是温度。微生物能在很宽的温度范围内生长,从华氏14度到华氏194度。根据其温度生长范围,微生物分为三类。 嗜冷性细菌在冷藏或接近冷藏条件或华氏32-86度下生长。嗜温性细菌在室温下或接近室温下即华氏50-110度下生长。嗜热性细菌在高华氏110度温度下生长。 除以上三个名词外,另外提出一词"Psychrotroph"。这类细菌的最适温度同嗜温性细菌,但能在冷藏条件下生长。和食品公共卫生有关的微生物大都属于嗜温性,他们的最佳生长温度接近人的体温。比较典型的是,温度愈高(在正常生长范围内),生长速度愈快。出现这种现象可解释为由于酶的催化反应所致,因为温度每升高华氏18度,酶的催化速度增加一倍。 不仅温度是一个问题,而且食品接触这种温度下的总时间也需要控制。目的是减少食品在嗜温性细菌生长温度范围内的接触时间。建议食品保存在华氏40度以下或华氏140度以上。在许多情况下,要完全避免产品接触嗜温性细菌生长温度范围是不可能的。

实验六环境因素对微生物生长的影响 一、实验目的: (1)掌握物理因素、化学因素、生物因素对微生物生长的影响的原理。 (2)掌握微生物的接种方法。 二、实验原理: 微生物的生命活动是由其细胞内外一系列物化环境系统统一体所构成的,除营养条件外,影响微生物生长的环境因素,包括物理因素、化学因素和生物因素对微生物的生长繁殖、生理生化过程均能产生很大影响,总之一切不良的环境条件均能使微生物的生长受抑制,甚至导致菌体死亡。物理因素如温度,渗透压,紫外线等,对微生物的生长繁殖新陈代谢过程产生重大影响,甚至导致菌体的死亡。不同的微生物生长繁殖所需要的最适温度不同,根据微生物生长的最适温度的范围,分为高温菌,中温菌和低温菌。 自然界中绝大多数微生物中属于中温菌。不同的微生物对高温的抵抗力不同,芽孢杆菌的芽孢对高温有较强的抵抗能力。渗透压对微生物的生长有重大的影响。等渗溶液适合微生物的生长,高渗溶液可使微生物细胞脱水发生质壁分离,而低渗溶液则会使细胞吸水膨胀,甚至可能使细胞破裂。紫外线主要作用于细胞内的DNA,使同一条链的DNA 相邻嘧啶间形成的腺嘧啶二聚体。引起双链结构的扭曲变形,阻碍剪辑的正常配对,从而抑制DNA的复制,轻则使微生物发生突变,重则造成微生物的死亡。紫外线照射的量与所用紫外灯光的功率、照射距离和照射时间有关。紫外线光灯照射距离固定、照射的时间越长,则照射剂量越高。紫外线透过物质的能力弱,一层纸足以挡住紫外线的透过。 环境因素中的化学因素和生物因素,如化学药品、PH、氧、微生物间的拮抗作用和噬菌体,对微生物的生长有不同的影响化学药品中的抑菌剂或杀菌剂,有抑菌作用或杀菌作用。本实验选数种常用的药物,以实验其抑菌效能和同一药物对不同的抑制效力。 微生物作为一个群体,其生长的PH范围很广,但绝大多数种类都在PH5~9之间,而每种微生物都有生长的最高、最低和最适PH。根据微生物对氧的需求,可把微生物分为需氧微生物和厌氧微生物量大类。在半固体深层培养基管中,穿刺接种上述对氧需求不同的细菌,适温培养后,各类细菌在半固体深层培养基中的生长情况各有不同。需氧微生物生长在表面厌氧微生物生长在培养基广的底部,兼性微生物按照其好氧的程度生长在培养基的不同深度。 物理因素——PH通过影响细胞质膜的通透性,膜结构的稳定性和物质的溶解性或电离性来影响营养物质的吸收,从而影响微生物的生长速率。 化学因素——结晶紫(染料) 通过诱导细胞裂解的方式杀死细胞。 生物因素——土霉素(抗生素)能抑制微生物生长或杀死微生物的化合物,它们主要通过抑制细菌细胞壁合成,破坏细胞质膜,作用于呼吸链以干扰氧化磷酸化,抑制蛋白质和核酸合成等方式来抑制微生物的生长或杀死微生物。 三、实验材料: (1)菌种:大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌 (2)培养基:肉高蛋白胨东培养基 (3)仪器和其他物品:培养皿、移液管、紫外线灯、水浴恒温培养箱、试管、接种环、无菌水、无菌滤纸、无菌滴管。土霉素、新洁尔灭、复方新诺明、汞溴红 红药水、碘酒、结晶紫。 四、实验内容 1紫外线对微生物的影响 (1)取无菌肉高蛋白胨培养基平板3个、分别在培养皿底部表明 (2)分别取培养24小时的大肠杆菌,枯草芽孢杆菌和金黄色葡萄球菌菌液,加 在相应的平板上,再用无菌涂棒涂布均匀,然后用无菌黑纸遮盖部分平板。

第六章微生物的生长及其控制 微生物的生长:在适宜环境条件下,微生物吸收营养物质,进行新陈代谢,有机体的各细胞组分协调而平衡地增长,为生长。 微生物的繁殖:单细胞微生物当细胞增长到一定程度时,就以二分裂等方式形成子细胞,引起个体数目的增加,为繁殖。多细胞微生物唯有通过形成无性孢子和有性孢子等使个体数目增加的过程才能称为繁殖(细胞数目的增加若不伴随着个体数目的增加,只能叫生长,不能称繁殖)。 微生物的发育:从生长到繁殖是一个从量变到质变的过程,这个过程就是发育。 个体生长个体繁殖群体生长 群体生长=个体生长+个体繁殖 第一节测定生长繁殖的方法

一、测生长量 测定生长量(原生质含量的增加)的方法很多,适用于一切微生物。 (一)直接法 1、粗放的测体积法 2、精确的称干重法 (二)间接法 1、比浊法 用分光光度计对无色的微生物悬液进行测定,不同浓度的菌悬液光密度吸收值呈线性关系。常选450~650nm波段。光束通过菌悬液时引起光的散射或吸收,从而降低透光度。 菌悬液中细胞浓度与混浊度成正比,与透光度成反比。测定菌悬液的光密度或透光度即可反映细胞的浓度。将未知细胞数的悬液与已知细胞数的悬液相比,可知前者所含细胞数。

2、生理指标法 与微生物生长量相平行的生理指标很多: 含氮量(细菌含氮量为干重的12.5%、酵母见7.5%、霉菌为6.5%,含氮量×6.25为粗蛋白含量); 含碳、磷、DNA、RNA、ATP、DAP、几丁质、N-NAM 及产酸、产气、耗氧、粘度、产热等。

二、计繁殖数 单细胞状态的细菌和酵母菌要一一计算各个体的数目,放线菌和霉菌等丝状生长的微生物只能计算其孢子数。 (一)直接法 用血球计数板在光学显微镜下直接观察细胞并进行计数的方法。得到的数目是死、活细胞的总菌数。特殊染料可将死、活细胞区分开,可用于活菌和总菌记数。 (二)间接法 活菌计数法。活菌在液体培养基中会使其变混或在固体培养基上(内)形成菌落。常用菌落计数法。 1、平板菌落计数法 可用浇注平板或涂布平版等方法进行,适用于各种好氧菌或厌氧菌。

第十六授课单元 一、教学目的 此章为本课程的重点内容之一,使学生掌握微生物生长发育的规律及生长条件的控制,掌握生长的测定方法,学会同步培养和连续培养的方法,了解物理因素、化学因素对微生物生长发育的影响及实际应用,掌握消毒和灭菌的原理和方法等 本教学单元注重使学生了解微生物生长的测定:重点介绍单细胞微生物的典型生长曲线,并了解丝状真菌的生长曲线;介绍同步培养的方法(机械筛选法和环境条件控制法);恒浊连续培养和恒化连续培养的原理、控制方法和应用。 二、教学内容 第七章微生物的生长及其控制 第一节个体细胞生长概述 第二节微生物的群体生长 一、单细胞微生物的生长曲线 二、丝状真菌的生长曲线 三、同步培养 四、连续培养 第三节微生物生长的测定 一、计数法 二、质量法 三、生理指标法 三、教学重点、难点及处理方法 重点: 1. 单细胞微生物的典型生长曲线, 在介绍单细胞微生物的生长曲线之前让学生了解微生物生长测定的方法. 根据对于微生物生长的测定, 重点介绍单细胞微生物的典型生长曲线, 说明各个时期微生物生长的特点, 并结合实践说明微生物生长曲线对于生产有何指导意义. 2. 同步培养的方法(机械筛选法和环境条件控制法);恒浊连续培养和恒化连续培养的原理、控制方法和应用. 连续培养的原理来自于典型生长曲线, 使微生物保持一定比生长速率进行生长. 在一个恒定体积的培养物中, 通过不断地移出营养物质和以同样速率移走培养物的方法来得以实现. 难点: 1. 单细胞微生物的典型生长曲线对于单细胞微生物生长曲线中的指数期的三个重要参数例如: 繁殖代数, 代时和生长速率常数的意义及其相互关系及计算方法应说明清楚. 并将生长曲线各个时期对于实践的指导意义举例加以说明. 以加深对于生长曲线的理解. 分析微生物的生长曲线, 有重要的实际意义. 首先在扩大培养各级种子时就必须选择适宜的菌龄和接种量.其次为了获得大量菌体或代谢产物, 需经常设法延长细胞的对数生长阶段. 这就是连续培养的根据. 2. 恒浊连续培养和恒化连续培养的原理、控制方法和应用. 恒浊连续培养和恒化连续培养的原理比较复杂, 应用画图的方法加以说明, 主要通过多媒体, 为学生展示恒浊连续培养主要是通过不断调节流速使培养液浊度保持不变, 从而使微生物保持一定比生长速率进行生长. 而此生长速率一般是微生物生长曲线中的最高生长速率. 但是恒化连续培养中, 细菌的生长速率取决于限制性因子的浓度, 并低于最高生长速率. 营养物质浓度对微生物有影响, 一般认为营养物质适当时, 并不影响微生物的生长速率, 而低浓度时, 则会影响. 而且在一定范围内生长速率与营养浓度成正比关系. 恒化培养所用的培养基成分中, 要将一种必须营养物质控制在较低浓度, 以作为限制生长因子, 其它营养均可过量, 这样细胞的生长速率将

第六章微生物的生长与环境条件答案 一、选择题 60975.D 60976.B 60977.B 60978.A 60979.B 60980.A 60981.B 60982.B 60983.A 60984.A 60985.B 60986.B 60987.B 60988.C 60989.B 二、判断题 60990.对 60991.错 60992.错 60993.错 60994.错 60995.错 60996.对 60997.错 60998.错 60999.错 61000.错 61001.对 61002.对 61003.对 61004.对 61005.对 三、填空题 61006.专性嗜冷, 兼性嗜冷。 61007.室温, 体温。 61008.6.5-7.5。 61009.7.5-8。 61010.5-6。 61011.98kpa, 121。C, 30min。 61012.真菌和放线菌。 61013.代时。 61014.中。 61015.前者杀死微生物的营养体,后者杀死所有微生物的细胞,包括细菌的芽胞。 61016.高温杀菌,化学杀菌,幅射杀菌。 61017.低温型,中温型,高温型。 61018.慢,冰冻。 61019.孢子,菌种干燥保藏。 61020.烘干,晒干,熏干。 61021.不同。 61022.70%,2-6ml/M3。 61023.发生质壁分离,吸水膨胀甚至破裂。 61024.分裂迟缓,代谢活跃,菌数增长近于零。

61025.细菌数以几何级数增加。 61026.新增殖的细胞数与老细胞的死亡数几乎相等,此时活菌数最多。 61027.菌体的死亡数超过新生数。 61028.滞留适应期,对数生长期,最高稳定生长期,衰亡期。 61029.对数生长。 61030.连续培养法。 61031.最高稳定。 61032.好氧,厌氧。 61033.20-25。 61034.加大接种量和采用处于对数生长期的菌种接种。 61035.62-63。C,30min或71。C,15min。 61036.常压80-100℃处理15-60 分钟,37℃保温培养过夜,再同上蒸煮,如此连续三天。 61037.5℃,25-37℃,45-50℃。 61038.30 ℃,45-55 ℃,60-75 ℃,温泉和堆肥中。 61039.-5-0℃,10-20℃,25-30℃,冷藏食品上。 61040.-12℃,5-15℃,15-20℃,海洋深处、雪山等地。 61041.中温型的。 61042.中温型的。 61043.计数板计数法,涂片计数法,比浊法。 61044.稀释平板计数法,滤膜培养法,稀释培养法(MPN 法)。 61045.化学吸氧法,密闭容器内反复抽真空后充N2。 61046.10-15℃,25-37℃,45-50℃。 61047.恒浊法,恒化法。 61048.好氧,兼性厌氧,厌氧,微好氧。 61049.乳酸菌,乳酸,腐生细菌。 61050.杀菌,防腐。 61051.低温防腐,加无毒的化学防腐剂,干燥防腐,利用微生物产酸防腐。 61052.是细胞的组分,是生化反应的介质,是吸收营养物质和分泌代谢物的良好溶剂,能有效地控制细胞温度。 61053.引起细胞膜电荷的变化,从而影响微生物对营养物质的吸收,影响代谢过程中酶的活性,改变环境中营养物质的可给性及 有害物质的毒性。 61054.25-30% 61055.丙酸钙 61056.苯甲酸钠 四.名词解释 61057.生长是指微生物的细胞组分与结构在量方面的增加过程。61058.从生长到繁殖是一个量变到质变的过程,这个过程就是发育。61059.由细胞分裂而引起的个体数目的增加,称为繁殖。 61060.在有氧无氧条件下均能生长的细菌。 61061.指在空气或氧气存在下生长的微生物。 61062.在没有空气或氧气条件下生活的微生物。 61063.经过反复分离纯化后,在平板上挑取的由单个菌落繁衍的微生物后代。 61064.单个细胞完成一次分裂所需的时间。 61065.当细菌在适宜的环境条件下培养时,如果以培养的时间为横座标,以细菌数量变化为纵坐标,根据细菌数量变化与相应 时间变化之间的关系,可以作出一条反应细菌在培养期间 菌数变化规律的曲线,这种曲线称为生长曲线。 61066.在一定条件下( 如10 分钟),杀死某种微生物的最低温度。

微生物生长条件 水力停留时间HRT, 水力停留时间是指待处理污水在反应器内的平均停留时间,也就是污水与生物反应器内微生物作用的平均反应时间。因此,如果反应器的有效容积为V(立方米),则:HRT = V / Q (h) 如果反应器高度为H(米),则: 因为Q = uA,V = HA 所以HRT也可表示为:HRT = H / u (h) 即水力停留时间等于反应器高度与上流速度之比。 活性污泥 有机废水经过一段时间的曝气后,水中会产生一种絮凝体(活性污泥)。是由好氧微生物经过大量繁殖后的群体,以及一些无机物、未被分解的有机物和微生物自身代谢的残留物组成的。活性污泥堆有机物有着强烈的吸附和氧化分解能力,而且易于沉淀分离。 能够影响微生物生理活动的因素比较多,其中主要有:营养物质、温度、溶解氧以及有毒物质等。 1.营养物质平衡 参与活性污泥处理的微生物,在其生命活动过程中,需要不断从周围环境的 污水中吸取其所必须的营养物质,包括:碳源、氮源、无机盐类以及某些生长素等。待处理的污水中必须充分含有这些物质。碳是构成微生物细胞的重要物质,参与活性污泥处理的微生物对碳源需求量较大,一般以BOD5计,不应低于100mg/L。生活污水碳源比较充足,对于一些碳源不足的工业废水则应补充碳源,如生活污水或是淀粉等。 氮是组成微生物细胞内蛋白质和核酸的重要元素,氮源可来自N2、NH3、NO3等无机氮化合物,也可以来自蛋白质、胨(音dong)以及氨基酸等有机含氮化合物。生活污水中氮源充足,不需要另行投加;工业废水则应考虑含氮是否充足,必要时可投加尿素、硫酸铵等。 磷是合成核蛋白、卵磷脂以及其他磷化合物的重要元素,在微生物的代谢和物质转化中起重要作用。辅酶I、辅酶II、磷酸腺苷等都含有磷。微生物主要从无机磷化合物中获取磷。磷源不足将影响酶的活性,从而使微生物的生理功能受到影响。 一般三大营养物质(碳源、氮源、磷源)比例关系为BOD:N:P=100:5:1 硫是合成细胞蛋白质不可缺少的元素,辅酶A也含有硫。 钠在微生物细胞中调节细胞和污水之间渗透压所必需的。 钾是多种酶的激化剂,具有促进蛋白质和糖的合成作用,还能控制细胞质的胶态和细胞质膜的渗透性。 钙具有降低细胞质的透性,调节酸碱度以及中和其他阳离子所造成的危害。 镁在细胞质合成及糖的分解中起着活化作用,参与菌绿素的合成。 铁是细胞色素氧化酶和过氧化氢结构的一部分,在氧的活化过程中,起着重要的催化作用。 2.溶解氧 参与污水活性污泥处理的是以好氧菌为主体的微生物种群。根据运行经验数据,曝气池中溶解氧浓度以不低于2mg/L为宜(以出口处为准)。局部区域有机污染物浓度高、耗氧速率高,溶解氧浓度不易保持2mg/L,可以有所降低,但不宜低于1mg/L。 3.PH值 微生物的生理活动与环境的酸碱度密切相关,只有在适宜的酸碱度条件下,微生物才能进行正常的生理活动。参与污水生物处理的微生物,一般最佳的pH值范围,介于6.5~8.5

第二章 微生物的纯培养和显微技术 [教学目标教学目标]] 通过本章的教学,使学生掌握什么是纯培养?微生物分离纯化的基本技术。 [教学的重点和难点教学的重点和难点]] 纯培养的概念和微生物的无菌操作技术。 [教学方法和手段教学方法和手段]] 应用多媒体授课,主要以讲授为辅,实验教学为主。 [教学内容教学内容]] 第一节第一节 微生物纯培养微生物纯培养 纯培养((pure culture pure culture):): ):单个细胞或一种细胞群繁殖得到的后代。 克隆:对于微生物,由于其主要进行无性繁殖,故纯培养即为克隆。 建立纯培养,证实其纯度无可置疑,并保持不受污染是微生物学家最重要的任务之一。(即控制无杂菌) 一、获得纯培养的方法: (一).平板分离法: 1、划线分离法:快速、方便。 分段划线((适用于浓度较大的样品适用于浓度较大的样品)) 连续划线((适用于浓度较小的样品适用于浓度较小的样品)) 扇形划线 方格划线

分段划线法 2、稀释倾注分离法: 可定性、定量。 方法:先取稀释液注入平皿,再注入45℃左右的培养基,将稀释液冲开培养基表面、中间均会出现菌落。 3、涂布平板法(培养基表面出现菌落) 简单易行,但易造成机械损伤 (二).液体分离法

适用于细胞较大的微生物。用液体培养基对菌液做10倍系列稀释,使试管中只存在一个细胞,由此繁殖得到的后代必是纯培养。 (三)单细胞(单孢子)分离法 较大的微生物可用毛细管挑取单个个体;个体较小的微生物,需用显微操作仪,在显微镜下进行。 (四).选择培养分离(通常做成固体的培养基) :通过选择培养进行微生物纯培养分离的技术称为选择培养分离。 1、利用选择平板进行直接分离 2、富集培养

第六章微生物的生长与环境条件试题 一、选择题 60975.高温对微生物的致死是因为: A 高温使菌体蛋白变性。 B 高温使核酸变性。 C 高温破坏细胞膜的透性。 D A - C。 答:( ) 60976.光波杀菌最强的波长范围是: A 0.06-13.6nm。 B 250-280nm。 C 300-400nm。 答:( ) 60977.消毒效果最好的乙醇浓度为: A 50%。 B 70%。 C 90%。 答:( ) 60978.巴氏灭菌的工艺条件是: A 62-63℃30min。 B 71-72℃30min。 C 60-70℃30min。 答:( ) 60979.杀死所有微生物的方法称为: A 消毒。 B 灭菌。 C 防腐。 答:( ) 60980.测微生物活菌数通常采用: A 稀释平板法。 B 滤膜培养法。 C 稀释培养法。 答:( ) 60981.测空气中微生物数量的方法通常采用: A 稀释平板法。 B 滤膜培养法。 C 稀释培养法。 答:( )

60982.测土壤微生物的总数常采用: A. 血球板计数法。 B. 涂片计数法。 C. 比浊计数法。 答:( ) 60983.各种中温型微生物生长的最适温度为: A 20-40℃。 B 25-37℃。 C 35-40℃。 答:( ) 60984.好氧微生物生长的最适氧化还原电位通常为: A 0.3-0.4V。 B +0.1V 以上。 C -0.1V 以上。 答:( ) 60985.黑曲霉在pH2-3 的环境下发酵蔗糖: A 主要积累草酸。 B 主要积累柠檬酸。 C 主要积累乙酸。 答:( ) 60986.升汞用于实验室非金属器皿表面消毒的浓度通常为: A 0.001%。 B 0.1%。 C 1%。 答:( ) 60987.防腐的盐浓度通常为: A 5-10%。 B 10-15%。 C 15-20%。 答:( ) 60988.链霉素抑菌机制是: A 破坏膜的结构。 B 阻碍细胞壁的合成。 C 阻碍70S 核糖体对蛋白质的合成。 答:( ) 60989.丝裂霉素的作用机制是:

第六章微生物的生长繁殖及其控制 计划学时:5 重点:细菌生长曲线的定义、各时期的特点、应用及生产指导意义。控制微生物生长繁殖及控制微生物生长的条件及原理。 第一节细菌纯培养的群体生长规律 一、细菌纯培养的群体生长规律 以培养时间为横坐标,以细菌数目的对数或生长速度为纵坐标作图,可以得到如图6-6的曲线,称为繁殖曲线根据细菌生长繁殖速率的不同,可将生长曲线大致分为延迟期、对数期、调整期或滞留适应期。 (一)延迟期 处于延迟期细菌细胞的特点可概括为8个字:分裂迟缓、代谢活跃。 延迟期出现的原因,可能是为了调整代谢。 延迟期的长短与菌种的遗传性、菌龄以及移种前后所处的环境条件等因素有关。在生产实践中,通常采取的措施有增加接种量,在种子培养中加入发酵培养基的某些营养成分,采用最适种龄(即处于对数期的菌种)的健壮菌种接种以及选用繁殖快的菌种等措施,以缩短延迟期,加速发酵周期,提高设备利用率。 (二) 对数期(log phase) 对数期又称指数期(exponential phase)。 在此期中,细胞代谢活性最强,组成新细胞物质最快,所有分裂形成的新细胞都生活旺盛。这一阶段的突出特点是细菌数以几何级数增加,代时稳定,细菌数目的增加与原生质总量的增加,与菌液混浊度的增加均呈正相关性。 处于对数期的微生物,其个体形态、化学组成和生理特性等均较一致,代谢旺盛,生长迅速,代时稳定,所以是研究基本代谢的良好材料,也是发酵生产的良好种子,如果用作菌种,往往延迟期很短以至检查不出,这样可在短时间内得到大量微生物,以缩短发酵周期。 (三) 稳定期(stationary phase) 又称恒定期或最高生长期。处于稳定期的微生物,新增殖的细胞数与老细胞的死亡数几乎相等,整个培养物中二者处于动态平衡,此时生长速度,又逐渐趋向零。 稳定期的细胞内开始积累贮藏物,如肝糖、异染颗粒、脂肪粒等,大多数芽孢细菌也在此阶段形成芽孢。 生产上常常通过补料、调节pH、调整温度等措施,延长稳定期,以积累更多的代谢产物。 (四) 衰亡期(decline hpase)

一、固体培养基分离 1、稀释倒平板 特点:菌落分离较为均匀,进行微生物计数结果相对准确。但操作相对麻烦,热敏感菌有时易被烫死,而严格好氧菌也可能因被固定在培养基中生长受到影响。 2、涂布平板法 特点:操作相对简单,是较常使用的常规方法。但有时会因涂布不均匀使某些部位的菌落不能分开,进行微生物计数时需对稀释和涂布过程的操作特别注意,否则不易得到准确的结果。 3、平板划线法 特点:操作简单,多用于对已有纯培养的确认和再次分离。 应用:这三种方法可用于所有能在固体培养基表面形成菌落的微生物的纯培养分离。并且,通过选用适当的选择平板及培养条件,可直接分离各种具有特定生理特征的微生物。和厌氧罐或厌氧手套箱技术结合,这3种方法也可用于获得各种厌氧菌的纯培养。 4、稀释摇管法 特点:稀释倒平板法的一种变通形式,但由于菌落形成在琼脂柱的中间,观察和挑取都相对困难。 应用:在缺乏专业的厌氧操作设备的情况下对严格厌氧菌进行分离和观察。 二、液体培养基分离 1、稀释法 特点:工作量大,是否获得纯培养需依靠统计学的推测。 应用:不能或不易在固体培养基上生长的微生物进行纯培养分离或数量统计。 2、富集培养 特点:一般不能直接获得微生物的纯培养,在通过富集培养使原本在自然环境中占少数的微生物的数量大大提高后,需再通过平板法进行相应微生物纯培养的分离和检测。 应用: (1)根据某种微生物的特殊生长要求,按照意愿从自然界中对这种微生物进行有针对性的有效分离; (2)分离培养出由科学家设计的特定环境中能生长的微生物,尽管我们并不知道什么微生物能在这种特定的环境中生长。 三、显微操作 单细胞(孢子)挑取 特点:分离过程直观,可靠,但对仪器和操作技术要求较高,多限于高度专业化的科学研究。而挑取的微生物单细胞或孢子需经固体或液体培养基培养后才能获得其纯培养物。 应用:从样品中直接分离所需的微生物细胞或孢子,获得其纯培养。

第七章微生物的生长及其控制 习题 一、填空题 1、一条典型的生长曲线至少可分为、、和4个生长时期。 2、测定微生物的生长量常用的方法有、、和。而测定微生物数量变化常用的方法有、、和;以生物量为指标来测定微生物生长的方法有、和。 3、获得细菌同步生长的方法主要有(1)和(2),其中(1)中常用的有、和。 4、控制连续培养的方法有和。 5、影响微生物生长的主要因素有、、、和等。 6、对玻璃器皿、金属用具等物品可用或进行灭菌;而对牛奶或其他液态食品一般采用灭菌,其温度为,时间为。 7、通常,细菌最适pH的范围为,酵母菌的最适pH范围为,霉菌的最适pH范围是。 8、杀灭或抑制微生物的物理因素有、、、、和 等。 9、抗生素的作用机制有、、和。 10、抗代谢药物中的磺胺类是由于与相似,从而竞争性地与二氢叶酸合成酶结合,使其不能合成。 二、选择题 1、以下哪个特征表示二分裂?() (1)产生子细胞大小不规则(2)隔膜形成后染后体才复制(3)子细胞含有基本等量的细胞成分(4)新细胞的细胞壁都是新合成的。

2、代时为0.5h的细菌由103个增加到109个时需要多长时间?() (1)40h (2)20h (3)10h (4)3h 3、如果将处于对数期的细菌移至相同组分的新鲜培养基中,该批培养物将处于哪个生长期?() (1)死亡期(2)稳定期(3)延迟期(4)对数期 4、细菌细胞进入稳定期是由于:①细胞已为快速生长作好了准备;②代谢产生的毒性物质发生了积累;③能源已耗尽;④细胞已衰老且衰老细胞停止分裂;⑤在重新开始生长前需要合成新的蛋白质()。 (1)1,4 (2)2,3 (3)2,4 (4)1,5 5、对生活的微生物进行计数的最准确的方法是()。 (1)比浊法(2)显微镜直接计数 (3)干细胞重量测定(4)平板菌落记数 6、下列哪咱保存方法全降低食物的水活度?() (1)腌肉(2)巴斯德消毒法(3)冷藏(4)酸泡菜 7、连续培养时培养物的生物量是由()来决定的。 (1)培养基中限制性底物的浓度(2)培养罐中限制性底物的体积(3)温度(4)稀释率 8、常用的高压灭菌的温度是()。 (1)121℃(2)200℃(3)63℃(4)100℃ 9、巴斯德消毒法可用于()的消毒。 (1)啤酒(2)葡萄酒(3)牛奶(4)以上所有 10、()能通过抑制叶酸合成而抑制细菌生长。 (1)青霉素(2)磺胺类药物(3)四环素(4)以上所有 三、是非题 1、在群体生长的细菌数量增加一部所需时间为代时。 2、最初细菌数为4个,增殖为128个需经过5代。 3、一般显微镜直接计数法比稀释平板涂布法测定的菌数多。 4、一切好氧微生物都含有超氧化物歧化酶。 5、分批培养时,细菌首先经历一个适应期,所以细胞数目并不增加,或增加很少。

第六章 微生物的生长与环境条件试题一、选择题 60001 高温对微生物的致死是因为: A 高温使菌体蛋白变性。 B 高温使核酸变性。 C 高温破坏细胞膜的透性。 D A - C。 答:( ) 60002 光波杀菌最强的波长范围是: A 0.06-13.6nm。 B 250-280nm。 C 300-400nm。 答:( ) 60003 消毒效果最好的乙醇浓度为 : A 50%。 B 70%。 C 90%。 答:( ) 60004 巴氏灭菌的工艺条件是 : A 62-63℃30min。 B 71-72℃30min。 C 60-70℃30min。 答:( ) 60005 杀死所有微生物的方法称为: A 消毒。 B 灭菌。 C 防腐。 答:( ) 60006 测微生物活菌数通常采用: A 稀释平板法。 B 滤膜培养法。 C 稀释培养法。 答:( ) 60001 测空气中微生物数量的方法通常采用: A 稀释平板法。 B 滤膜培养法。 C 稀释培养法。

答:( ) 60007 测土壤微生物的总数常采用: A. 血球板计数法。 B. 涂片计数法。 C. 比浊计数法。 答:( ) 60008 各种中温型微生物生长的最适温度为: A 20-40℃。 B 25-37℃。 C 35-40℃。 答:( ) 60009 好氧微生物生长的最适氧化还原电位通常为: A 0.3-0.4V。 B +0.1V 以上。 C -0.1V 以上。 答 :( ) 60010 黑曲霉在 pH2-3 的环境下发酵蔗糖 : A 主要积累草酸。 B 主要积累柠檬酸。 C 主要积累乙酸。 答 :( ) 60011 升汞用于实验室非金属器皿表面消毒的浓度通常为 : A 0.001%。 B 0.1%。 C 1%。 答 :( ) 60012 防腐的盐浓度通常为 : A 5-10%。 B 10-15%。 C 15-20%。 答 :( ) 60013 链霉素抑菌机制是 : A 破坏膜的结构。 B 阻碍细胞壁的合成。 C 阻碍 70S 核糖体对蛋白质的合成。 答 :( ) 60014 丝裂霉素的作用机制是 :

一、微生物的分离和纯培养 ?混合培养物:含有两种以上微生物的培养物。 ?纯培养技术:把特定微生物从自然界混杂存在的状态中分离、纯化出来的技术。 ?纯培养(pure culture):微生物学中把从一个细胞或一群相同的细胞经过培养繁殖而得到的后代,称纯培养。 1.平板划线分离法(Streak Plate) 将纯菌或含菌材料用微生物接种针在固体培养基表面进行划线,使微生物的单个细胞能分散在平板上。 2.倾注平板分离法(pour plate) 将待分离的材料用无菌生理盐水进行一系列稀释,然后取不同稀释液少许(一般是1ml)分别置于无菌平皿中,而后倾入熔化并冷却到50℃左右的琼脂培养基,均匀混匀,冷凝后进行培养. 3.涂布平板分离法(spread plate) 先用固体培养基制成无菌平板,然后将一定稀释度的少量样品(一般是0.2-0.5ml)加到平板上,并用无菌玻璃涂棒将菌液均匀涂布到整个平板表面,经过培养后挑取单个菌落。 4.液体稀释法 待分离材料→接种于培养液中→培养→测定或估计单位容积中的含菌数目→稀至两、三滴液体中只含有一个微生物个体→每次取一滴至另一盛有新鲜培养基的试管中→摇匀,培养→观察→大多数试管无微生物生长,少数管底有一菌落,可能由一个细胞繁殖而来。 5.选择性培养分离法 为了从混杂的微生物群体中分离出某种微生物,可以根据该微生物的特点,包括营养、生理、生长条件等,采用选择培养的方法进行分离。 5.单细胞(单孢子)分离法 采用显微分离法从混杂群体中直接分离单个细胞 或单个个体进行培养以获得纯培养的方法。该方法 要在显微镜下进行。 毛细管法:用毛细管提取微生物个体,适合于较大微生 物。 显微操作仪:用显微针、钩、环等挑取单个细胞或孢子以 获得纯培养。 小液滴法:将经过适当稀释后的样品制成小液滴,在显微 镜下选取只含一个细胞的液滴来进行纯培养物的分离。