这个没什么好方法,考的时候有20分的题目,你只有全部背过,越熟越好!可能这三份对一个名词解释的不大一样,最后还是以课本为主,我建议你把所有的名词解释写在一个本子上,每天早晨背几个,慢慢的就都背过了!

术语解释

第一章 绪论

1、药物(drug ):药物是人类用来预防、治疗、诊断疾病、或为了调节人体功能,提高生活质量,保持身体健康的特殊化学品。

2、药物化学(medicinal chemistry ):药物化学是一门发现与发明新药、研究化学药物的合成、阐明药物的化学性质、研究药物分子与机体细胞(生物大分子)之间相互作用规律的综合性学科,是药学领域中重要的带头学科以及极具朝气的朝阳学科。

3、国际非专有药名(international non-proprietary names for pharmaceutical substance ,INN ):是新药开发者在新药研究时向世界卫生组织(WHO )申请,由世界卫生组织批准的药物的正式名称并推荐使用。该名称不能取得任何知识产权的保护,任何该产品的生产者都可使用,也是文献、教材及资料中以及在药品说明书中标明的有效成分的名称。在复方制剂中只能用它作为复方组分的名称。目前,INN 名称已被世界各国采用。

4、中国药品通用名称(Chinese Approved Drug Names ,CADN ):依据INN 的原则,中华人民共和国的药政部门组织编写了《中国药品通用名称》(CADN ),制定了药品的通用名。通用名是中国药品命名的依据,是中文的INN 。CADN 主要有以下的一些规则:中文名使用的词干与英文INN 对应,音译为主,长音节可简缩,且顺口;简单有机化合物可用其化学名称。

第二章 中枢神经系统药物

1、巴比妥类药物(barbiturates agents ):具有5,5二取代基的环丙酰脲结构的一类镇静催眠药。20世纪初问市的一类药物,主要由于5,5取代基的不同,有数十个各具药效学和药动学特色的药物供使用。因毒副反应较大,其应用已逐渐减少。

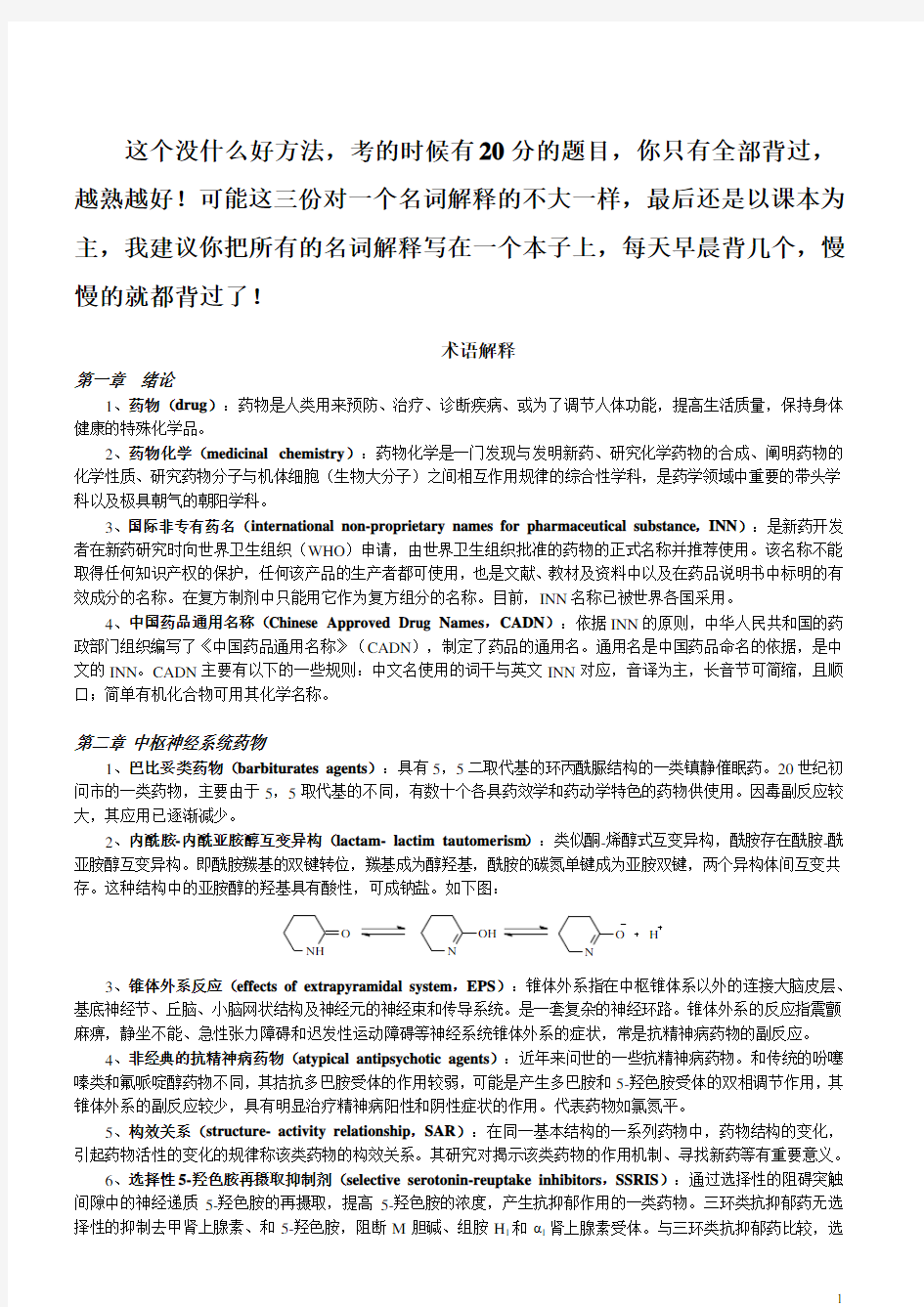

2、内酰胺-内酰亚胺醇互变异构(lactam- lactim tautomerism ):类似酮-烯醇式互变异构,酰胺存在酰胺-酰亚胺醇互变异构。即酰胺羰基的双键转位,羰基成为醇羟基,酰胺的碳氮单键成为亚胺双键,两个异构体间互变共存。这种结构中的亚胺醇的羟基具有酸性,可成钠盐。如下图:

NH O N OH N O H

3、锥体外系反应(effects of extrapyramidal system ,EPS ):锥体外系指在中枢锥体系以外的连接大脑皮层、基底神经节、丘脑、小脑网状结构及神经元的神经束和传导系统。是一套复杂的神经环路。锥体外系的反应指震颤麻痹,静坐不能、急性张力障碍和迟发性运动障碍等神经系统锥体外系的症状,常是抗精神病药物的副反应。

4、非经典的抗精神病药物(atypical antipsychotic agents ):近年来问世的一些抗精神病药物。和传统的吩噻嗪类和氟哌啶醇药物不同,其拮抗多巴胺受体的作用较弱,可能是产生多巴胺和5-羟色胺受体的双相调节作用,其锥体外系的副反应较少,具有明显治疗精神病阳性和阴性症状的作用。代表药物如氯氮平。

5、构效关系(structure- activity relationship ,SAR ):在同一基本结构的一系列药物中,药物结构的变化,引起药物活性的变化的规律称该类药物的构效关系。其研究对揭示该类药物的作用机制、寻找新药等有重要意义。

6、选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(selective serotonin-reuptake inhibitors ,SSRIS ):通过选择性的阻碍突触间隙中的神经递质5-羟色胺的再摄取,提高5-羟色胺的浓度,产生抗抑郁作用的一类药物。三环类抗抑郁药无选择性的抑制去甲肾上腺素、和5-羟色胺,阻断M 胆碱、组胺H 1和α1肾上腺素受体。与三环类抗抑郁药比较,选

择性5-羟色胺再摄取抑制剂较少抗胆碱作用和心脏毒性。代表药物如氟西汀。

7、内啡呔(endorphin):在脑内发现的内源性镇痛物质。包括β-内啡肽(β-促脂解激素的c端30个氨基酸残基)及α-和γ-内啡肽(分别为β-内啡肽N端的16和17个氨基酸残基),三者均能与脑中的阿片受体结合,具有很强的止痛效能。

8、血脑屏障(blood-brain barrier;BBB):为保护中枢神经系统,使其具有更加稳定的化学环境,脑组织具有特殊的构造,具有选择性的摄取外来物质的能力,被称作血脑屏障。通常脂溶性高的药物易通过血脑屏障,而离子化的药物不能通过。

第三章外周神经系统药物

1、拟胆碱药(cholinergic drugs):是一类具有与乙酰胆碱相似作用的药物。按作用环节和机制的不同,主要可分为胆碱受体激动剂和乙酰胆碱酯酶抑制剂两种类型。

2、乙酰胆碱酯酶抑制剂(AChE inhibitors):又称为抗胆碱酯酶药(anticholinesterase drug),通过对乙酰胆碱酯酶的可逆性抑制,增强乙酰胆碱的作用。不与胆碱受体直接作用,属于间接拟胆碱药。在临床上主要用于治疗重症肌无力和青光眼,及抗早老性痴呆。

3、抗胆碱药(anticholinergic drugs):即胆碱受体拮抗剂(cholinoceptor antagonists),主要是阻断乙酰胆碱与胆碱受体的相互作用的药物。

4、非去极化型神经肌肉阻断剂(nondepolarizing neuromuscular blocking agents):又称非去极化型肌松药,属于N2胆碱受体拮抗剂。此类药物和ACh竞争,与运动终板膜上的N2胆碱受体结合,因无内在活性,不能激活受体,但是又阻断了ACh与N2受体结合及去极化作用,使骨骼肌松弛,因此又称为竞争性肌松药。

5、去极化型神经肌肉阻断剂(depolarizing neuromuscular blocking agents):又称去极化型肌松药,属于N2胆碱受体拮抗剂。此类药物与骨骼肌运动终板膜上的N2受体结合并激动受体,使终板膜及邻近细胞长时间去极化,阻断神经冲动传递,导致骨骼肌松弛。由于多数去极化型肌松药不易被乙酰胆碱酯酶分解破坏,其作用类似过量的乙酰胆碱长时间作用于受体,因此本类药物过量时不能用抗胆碱酯酶药解救,使用不安全,应用较少。

6、拟肾上腺素药(adrenergic drugs):是一类通过兴奋交感神经而发挥作用的药物,亦称为拟交感神经药(sympathomimetics)于化学结构属于胺类,且部分药物又具有儿茶酚(邻苯二酚)结构部分,故又有拟交感胺(sympathomimetic amines)和儿茶酚胺(catacholamines)之称。

7、肾上腺素受体激动剂(adrenergic agonists):直接与肾上腺素受体结合,激动受体而产生α型作用和/或β型作用的药物。是拟肾上腺素药的一部分。

8、局部麻醉药(local anesthetics):在用药局部可逆性地阻断感觉神经冲动的发生和传导,在意识清醒的条件下引起感觉消失或麻醉的药物。

第四章循环系统药物

1. 离子通道(ion ion channel):离子通道是一类跨膜糖蛋白,在受到一定刺激时,能有选择性地让某种离子(如Na+、Ca2+、K+、Cl-等)通过膜,而顺其电化学梯度进行被动转运,从而产生和传导电信号,参与调节人体多种生理功能。

2. 钙通道阻滞剂(calcium channel blocker):钙通道阻滞剂是一类能在通道水平上选择性地阻滞Ca2+经细胞膜上钙离子通道进入细胞内,减少细胞内Ca2+浓度,使心肌收缩力减弱、心率减慢、血管平滑肌松弛的药物。钙通道阻滞剂有选择性和非选择性两大类。

3. 血管紧张素转化酶抑制剂(angiotensin angiotensin converting enzyme inhibitor):血浆中无活性的十肽血管紧张素Ⅰ(AngⅠ),经血管紧张素转化酶(ACE)酶降解,得八肽的血管紧张素II(AngII),AngII除具有强烈的收缩外周小动脉作用外,还有促进肾上腺皮质激素合成和分泌醛固酮的作用,引发进一步重吸收钠离子和水,增加了血容量,结果可从两个方面导致血压的上升。血管紧张素转化酶抑制剂能抑制ACE活性,使AngⅠ不能转化为AngII,血管紧张素转化酶抑制剂是一类有效的抗高血压药物。

4. NO供体药物(NO dornordonor drug):NO供体药物是指能在体内释放外源性NO分子的药物。NO又

称血管内皮舒张因子(EDRF),它是一种活性很强的气体小分子,能有效地扩张血管、降低血压。NO供体药物是临床上治疗心绞痛的主要药物。

5. 强心甙(cardiaccardiac glycoside):这是一类由糖基(如葡萄糖、洋地黄毒糖等)和甾核(称为甙元或配基)的经3-OH连接而成的具有强心(正性肌力)作用的甙类化合物。

6. 羟甲戊二酰辅酶A(HMG–CoA)还原酶抑制剂(3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase inhibitor):羟甲戊二酰辅酶A还原酶是内源性胆固醇合成中的限速酶,能催化羟甲戊二酰辅酶A还原为甲羟戊酸,。若该酶被抑制,则内源性胆固醇的合成减少。羟甲戊二酰辅酶A还原酶抑制剂是一类有效的调血脂药。

第五章消化系统药物

1、质子泵抑制剂(proton pump inhibitors):质子泵即H/K-ATP酶,该酶存在于胃壁细胞表面,含有一个大的α亚基和一个较小的β亚基。该酶可通过K与H的交换,生成胃酸。质子泵抑制剂是一个酶抑制剂,可以抑制胃酸的分泌,用于溃疡病的治疗。

2、5-HT3受体拮抗剂(5-HT3 receptor antagonists):5-羟色胺(5-HT)是神经递质,也是自身活性物质,具有多种生理功能。近年来,根据选择性激动剂和拮抗剂的不同以及受体-配基亲和力、受体的化学结构(受体蛋白的氨基酸序列)和细胞内转导机制的不同,将5-HT受体分成3个亚型。5-HT3受体分布在中枢神经及迷走神经神经的传入纤维末稍,特别是在延髓催吐区。故提出呕吐系由5-HT3受体激动引起的理论。由此开发出以昂丹司琼为代表的5-HT3受体拮抗剂的镇吐药。

3、促动力药(prokinetics):促使胃肠道内容物向前移动的药物,临床上用于治疗胃肠道动力障碍的疾病,如反流症状,反流性食管炎,消化不良,肠梗阻等。现常用的有多巴胺D2受体拮抗剂metoclopramine,外周性多巴胺D2受体拮抗剂多潘立酮(domperidone),通过乙酰胆碱起作用的cisapride,以及抗生素类的红霉素等。

4、基本药效结构(pharmacophore):基本药效结构是药物具有的与生物靶点产生分子间的作用,加强或抑制其生物反应,所必需的立体和电性性质的化学结构。药物的基本药效结构不代表真实的分子或基团的组合,是具有共同作用于某一个生物靶点的一般分子的纯理论的概念。

第六章解热镇痛药和非甾体抗炎药

1、前列腺素(prostaglandin,PG):一类具有五元脂环带二个侧链(上链7个碳原子,下链为8个碳原子)的20碳的酸,是内源性的活性物质,具有多种生理功能。

2、解热镇痛药(antipyretic analgesics):临床上主要用于降低发热和镇痛的一些药物,其中除苯胺类外,大都也具有抗炎作用。其作用机制被认为是抑制前列腺素的生物合成,故也属于非甾类抗炎药。

3、非甾类抗炎药(nonsteroidal anti-inflammatory drug,NSAID):抑制环氧合酶的活性,减少体内从花生四烯酸合成前列腺素和血栓素前体的一大类具有不同化学结构的药物。这些药物都具有解热、镇痛和抗炎的作用。其抗炎作用的机制与甾类抗炎药如可的松不同。广义的非甾类抗炎药也包括解热镇痛药、抗痛风药。

4、COX-2抑制剂(COX-2 inhibitors):环氧酶存在两种异构体,基础性的COX-1和诱导性的COX-2。COX-1和COX-2是一种结合在细胞膜上的血红糖蛋白。它们都能将花生四烯酸氧化成PGG2,并转化为PGH2,但在其它方面二者有较多区别。COX-1和COX-2属于不同的基因表达。COX-1在正常静态条件下就存在与胃肠道、肾脏和血栓烷A2合成的促进,有保护胃肠道粘膜、调节肾脏血流和促进血小板聚集等内环境稳定作用。COX-2在正常组织细胞内的活性极低,只有受到外来刺激时,才在某些细胞因子、有丝分裂物质和内毒素等的诱导下,在巨嗜细胞、滑膜细胞、内皮细胞和其它某些细胞中大量产生。COX-2通过对PG合成的促进作用,介导疼痛、炎症和发热等反应。

COX-2抑制剂可选择性抑制COX-2,不抑制COX-1,可避免非甾类抗炎药的肠道刺激。

第七章抗肿瘤药

1.生物烷化剂(bioalkylating agents):也称烷化剂,属于细胞毒类药物,在体内能形成缺电子活泼中间体

或其它具有活泼的亲电性基团的化合物,进而与生物大分子(如DNA、RNA或某些重要的酶类)中含有丰富电子的基团(如氨基、巯基、羟基、羧基、磷酸基等)进行亲电反应和共价结合,使生物大分子丧失活性或使DNA分子发生断裂。生物烷化剂是抗肿瘤药物中使用最早、也是非常重要的一类药物。

2.抗代谢药物(antimetabolic agents):也是一类重要的抗肿瘤药物,通过抑制DNA合成中所需的叶酸、嘌呤、嘧啶及嘧啶核苷途径,从而抑制肿瘤细胞的生存和复制所必需的代谢途径,导致肿瘤细胞死亡。

3.生物电子等排体(bioisosters):具有相似的物理及化学性质的基团或分子会产生大致相似或相关的或相反的生物活性。分子或基团的外电子层相似,或电子密度有相似分布,而且分子的形状或大小相似时,都可以认为是生物电子等排体。

4.DNA拓扑异构酶(DNA topoisomerase):是调节DNA空间构型的动态变化的关键性核酶,该酶主要包括两种TopoⅠ、TopoⅡ类型。以TopoⅠ、TopoⅡ为靶分子设计各种酶抑制剂,使其成为抗肿瘤药物已成为肿瘤化疗的新热点。例如喜树碱及其衍生物伊立替康等是目前唯一的一类作用于TopoⅠ的抗肿瘤药物,鬼臼毒素衍生物托泊甙和鬼臼噻吩甙是通过作用于TopoⅡ而发挥抗肿瘤活性的。

5.潜效化(latentiation):就是将具有生物活性而毒性较大的化合物,利用化学方法把结构作适当改造,变为体外活性小或无活性的化合物,进入体内后,通过特殊酶的作用使其产生活性作用,从而达到提高选择性、增强疗效、降低毒性的目的。

第八章抗生素

1.抗生素(antibiotics):是微生物的代谢产物或合成的类似物,在体外能抑制微生物的生长和存活,而对宿主不会产生严重的毒副作用。多数抗生素用于治疗细菌感染性疾病,某些抗生素还具有抗肿瘤、免疫抑制和刺激植物生长作用。

2.半合成抗生素(semi-synthetic antibiotics):在天然抗生素的基础上发展起来,针对天然抗生素的化学稳定性、毒副作用、抗菌谱等方面存在的问题,通过对天然抗生素进行结构改造,旨在增加稳定性、降低毒副作用、扩大抗菌谱、减少耐药性、改善生物利用度、提高治疗效力及改变用药途径。半合成抗生素已取得较大的发展,如半合成青霉素和半合成头孢菌素。

3.粘肽转肽酶(peptidoglycan transpeptidase):是细菌细胞壁合成过程中的一种酶。在细菌细胞壁的合成中,首先由N-乙酰胞壁酸,N-乙酰葡萄糖胺和多肽形成线型高聚物,然后在粘肽转肽酶的催化下,经转肽(交联)反应形成网状的细胞壁。β-内酰胺类抗生素的作用部位主要是抑制粘肽转肽酶,使其催化的转肽反应不能进行,从而阻碍细胞壁的形成,导致细菌死亡。

4.抗菌活性(antibacterial activity):是指药物抑制或杀灭微生物的能力,可用体外抗菌试验来测定。能够抑制培养基内细菌生长的最低浓度称之为最低抑菌浓度(minimal inhibitory concentration, MIC),能够杀灭培养基内细菌或使菌数减少99.9%的最低浓度称之为最低杀菌浓度(minimal bactericidal concentration, MBC)。

5.抗菌谱(antibacterial spectrum) :每种抗菌药物都有一定的抑制或杀菌范围,称为抗菌谱,含杀或抑菌的种类及浓度。某些抗菌药物仅作用于单一菌种或局限于某一属细菌,其抗菌谱窄。另一些药物的抗菌范围广泛,称为广谱抗菌药。

6.β-内酰胺酶抑制剂(β-lactamase inhibitor):是针对细菌对β-内酰胺抗生素产生耐药机制而研究发现的一类药物。β-内酰胺酶是细菌产生的保护性酶,使某些β-内酰胺抗生素在未到达细菌作用部位之前将其水解失活,这是细菌对β-内酰胺抗生素产生耐药性的主要机制。β-内酰胺酶抑制剂对β-内酰胺酶有很强的抑制作用,本身又具有抗菌活性,通常和不耐酶的β-内酰胺抗生素联合应用以提高疗效,是一类抗菌增效剂。

7.细菌的耐药性(resistance of bacteria):又称抗药性,一般是指细菌与药物多次接触后,对药物的敏感性下降甚至消失,致使药物对耐药菌的疗效降低或无效。细菌对抗生素(包括抗菌药物)的耐药机制主要有四种:(1)使抗生素分解或失去活性;(2)使抗菌药物作用的靶点发生改变;(3)细菌细胞膜渗透性的改变或其它特性的改变使抗菌药物无法进入细胞内;(4)细菌产生药泵将进入细胞的抗菌素泵出细胞。

8. 酮内酯(ketolides):是一类C-3位为酮羰基的14员大环内酯的半合成抗生素,通过对C-3位去除糖基的结构改造,减少了细菌的耐药性。多数药物在C-11-C-12形成环状的氨基甲酸酯,例如泰利霉素等。

第九章化学治疗药

1、金鸡纳反应(Cinchonism):Quinine和quinidine都是低治疗指数和可引起毒性的药物,其主要表现为恶心、呕吐、耳鸣、头痛、听力和视力减弱,甚至发生暂时性耳聋及低血糖。因quinine等均是植物金鸡纳树皮中的提取物故称之。

2、核苷类逆转录酶抑制剂(nucleoside reverse transcriptase inhibitors,NRTIs):是合成HIV的DNA逆转录酶底物脱氧核苷酸的类似物,在体内转化成活性的三磷酸核苷衍生物,与天然的三磷酸脱氧核苷竞争与HIV逆转录酶(RT)结合,抑制RT的作用。阻碍前病毒的合成。

3、化学治疗药(chemotherapeutic agents):化学治疗药的概念是1909年德国细菌学家Ehrlich发现砷凡钠明(salvisan)治疗原虫的感染后提出来的。但目前特指用化学品治疗各种疾病,它包括微生物感染、抗肿瘤化学治疗药,糖尿病化学治疗药等。

4、喹诺酮类抗菌药作用的靶点(the target of quinolones antinicrobial agents):喹诺酮类抗菌药通过抑制细菌DNA的合成起到抗菌作用,最终导致细胞的死亡。喹诺酮类抗菌药物通过抑制细菌DNA螺旋酶(DNA gyrase)抑制DNA的合成,DNA螺旋酶特异性催化改变DNA拓扑学反应。喹诺酮类抗菌药的另一个靶点为拓扑异构酶IV。

5、致死合成(lethal synthesis):代谢拮抗就是设计与生物体内基本代谢物的结构有某种程度相似的化合物,使与基本代谢物竞争性或干扰基本代谢物的被利用,或掺入生物大分子的合成之中形成伪生物大分子,导致致死合成,从而影响细胞的生长。抗代谢物的设计多采用生物电子等排原理(bioisosterism)

6、伍德菲尔德学说(wood-fieldstheory);该学说认为磺胺类药物能与细菌生长所必需的对氨基苯甲酸(p-aminobenzoic acid,PABA)产生竞争性拮抗,干扰了细菌的酶系统对PABA的利用。PABA是叶酸(folic acid)的组成部分,Folic Acid为微生物生长中必要物质,也是构成体内叶酸辅酶的基本原料。PABA在二氢叶酸合成酶的催化下,与二氢蝶啶焦磷酸酯(dihydropteridine phosphate)及谷氨酸(glutamic acid)或二氢蝶啶焦磷酸酯与对氨基苯甲酰谷氨酸(p-aminobenzoylglutamic acid)合成二氢叶酸(dihydrofolic acid,FAH2)。再在二氢叶酸还原酶的作用下还原成四氢叶酸(tetrahydrofolic acid,FAH4),为细菌合成核酸提供叶酸辅酶。

第十章利尿药及合成降血糖药物

1、糖尿病(diabetes mellitus):是由于不同病因引起胰岛素分泌不足或作用减低,导致碳水化合物、脂肪及蛋白质代谢异常,以慢性高血糖为主要表现,并伴有血脂、心血管、神经、皮肤及眼睛等多系统的慢性病变的一组综合征。

2、胰岛素增敏剂(insulin sensitizers):通过改善肌肉和脂肪组织对胰岛素的敏感性,抑制肝糖产生,在不刺激胰岛素分泌的情况下增强胰岛素的作用。是一种较新型的口服降糖药。

3、胰岛素分泌模式调节剂(insulin secretion pattern regulators):对胰岛K+-ATP通道具有“快开”和“快闭”作用,显著较其他口服降糖药起效迅速,作用时间短,使胰岛素的分泌达到模拟人体生理模式——餐时胰岛素迅速升高,餐后及时回落到基础分泌状态。亦称为餐时血糖调节剂。

4、利尿药(diuretic):利尿药是一类作用于肾脏,促进水、电解质,特别是Na+的排泄,增加尿量,用于治疗因心、肝、肾等疾患引起的水肿和腹水的药物,也是一类高血压的辅助治疗药物。

5、碳酸酐酶抑制剂(Carbonic anhydrase inhibitor):碳酸酐酶抑制剂是一类能抑制近曲小管管腔膜刷状缘碳酸酐酶活性的利尿药。由于该酶能催化二氧化碳和水合成碳酸,碳酸可解离为H+和HCO3-,H+在近曲小管管腔中可与Na+交换,使Na+被吸收,当该酶被抑制时,H2CO3的合成减少,使Na+、H+交换减少,近曲小管对Na+、HCO3-吸收也减少,结果使Na+、HCO3-排出量增加而产生利尿作用,碳酸酐酶抑制剂属于低效利尿药。

第十一章激素

1、激素(hormone):指由内分泌腺上皮细胞直接分泌进入血液或淋巴液的一种化学信使物质。

2、甾类激素:指激素中含有甾核的一类物质,其生理活性极为广泛。可分为性激素(雌激素、孕激素和雄激素)和皮质激素。

3、抗激素(antihormone):可以和激素受体结合,但不发生激素效应的药物。临床用于治疗内源性激素作用过强的疾病。

4、甾体雌激素(steroid estrogens):由雌性动物卵巢所分泌的能促进雌性动物第二性征的发育和性器官成熟的物质。

5、结合雌激素(conjugated estrogens):从孕母马尿中提取制得的混合物,以雌酮硫酸单钠盐,马烯雌酮硫酸单钠盐为主要成分,尚存少量17α-雌二醇,马萘雌酮,马萘雌酚及它们的硫酸酯单钠盐,还含少量其他成分,是一种口服的雌激素药物。

6、雄性激素(androgens):由雄性动物睾丸所分泌的用于维持雄性生殖器官发育和促进第二性征发育的物质。

7、蛋白同化作用(protein assimilation):雄激素通过拮抗糖皮质激素对蛋白质的分解,直接刺激蛋白质的合成,增加红细胞产生,促进中枢神经的功能,促进肌肉生长的作用。

8、肾上腺皮质激素(adrenocortical hormones):它是肾上腺皮质受到脑垂体前叶分泌的促肾上腺激素的刺激所产生的一类激素。可分为糖代谢激素和矿质代谢激素两类。

9、孕激素(progestrones):雌性动物卵泡排卵后形成的黄体所分泌的激素。

第十二章维生素

1、维生素(vitamin):维生素是维持人类机体正常代谢功能所必需的微量营养物质,主要作用于机体的能量转移和代谢调节,人体自己不能合成或合成量很少,必须由食物中供给。

第十三章新药设计与开发

1、结构特异性药物(structurally specific drug):其生物活性与药物结构和受体间的相互作用有关,在相同作用类型的药物中可找出共同的化学结构部分,称为药效团(pharmacophore)。

2、药动学时相(pharmacokinetic phase):药物在体内的吸收、分布、代谢和消除过程。

3、药效学时相(pharmcodynamic phase):药物与受体在分子水平上的相互作用过程,进而触发机体微环境产生与药效有关的一系列生理效应。

4、脂水分布系数(lipo-hydro partition coefficient):化合物在有机相和水相中分配达到平衡时的比值,通常用lg P表示,用于表示药物脂溶性和水溶性的相对大小。

5、先导化合物(lead compound):简称先导物,是通过各种途径和手段得到的具有某种生物活性和化学结构的化合物,用于进一步的结构改造和修饰,是现代新药研究的出发点。

6、生物电子等排体(bioisosteres):是指外层电子数目相等或排列相似,且具有类似物理化学性质,因而能够产生相似或相反生物活性的一组原子或基团。

7、前体药物(prodrug):将一个药物分子经结构修饰后,使其在体外活性较小或无活性,进入体内后经酶或非酶作用,释放出原药物分子发挥作用,这种结构修饰后的药物称作前体药物,简称前药。

8、软药(soft drug):在体内发挥治疗作用后,经预期和可控的途径迅速代谢失活为无毒性或无活性的代谢物的药物。

9、组合化学(combinatorial chemistry):利用基本的合成模块组合构成大量的不同结构的化合物,不进行混合物的分离,通过高通量筛选,找出具有生物活性的化合物,再确定活性化合物结构的一种新药研究方法。

10、定量构效关系(quantitative structure-activity relationship, QSAR):应用统计数学方法,对药物分子的化学结构与生物活性间的关系进行定量分析,找出结构与活性间的量变规律,其中以Hansch分析法应用最多。

11、合理药物设计(rational drug design):根据药物作用的靶点生物大分子(受体或酶)的三维空间结构来模拟与其相嵌合互补的天然配体或底物的结构片段来设计活性化合物分子的方法。

12、计算机辅助药物设计(computer-aided drug design, CADD):用于药物的发现、药物设计、活性化合物的结构优化的计算机技术的总和。

13、“me-too”药物(“me-too”drug):“Me-too”药物特指具有自己知识产权的药物,其药效和结构与同类的已有的专利药物相似。

大黄中蒽醌类成分的提取、分离和鉴定 一、实验目的 (1)熟悉蒽醌类成分的提取分离方法 (2)掌握pH梯度提取法的原理和操作技术 (3)学习蒽醌类化合物鉴定方法 二、实验器材 材料及试剂:大黄粗粉、浓硫酸、NaHCO3、Na2CO3、NaOH、浓盐酸、乙酸乙酯、石油醚、乙醚、普通滤纸、薄层层析硅胶板(2.5 cm×10 cm)、广泛PH试纸、剪刀、铅笔、尺子、点样毛细管、样品管等。 仪器:500mL圆底烧瓶、球形冷凝管(30cm)、橡皮管、烧杯、滴管、层析缸(广口瓶)、250mL分液漏斗、布氏漏斗、抽滤瓶、水浴锅、集热式磁力搅拌器、磁子、循环水式多用真空泵、铁架台等。 三、实验原理 大黄为蓼科植物,味苦,性寒,具有泻热通肠、凉血解毒、逐瘀通经等功效。其主要成分为为蒽醌化合物,含量约为3%~5%,大部分与葡萄糖结合苷,游离苷元有大黄酸、大黄素、芦荟大黄素、大黄酚、大黄素甲醚等。其中,大黄酸具有羧基,酸性最强;大黄素具有β-酚羟基,酸性第二;芦荟大黄素连有羟甲基,酸性第三;大黄素甲醚和和大黄酚的酸性最弱。根据以上化合物的酸度差异,可用碱性强弱不同的溶液进行梯度萃取分离。 大黄酸R1=H R2=COOH 大黄素R1=CH3R2=OH 芦荟大黄素R1=CH2OH R2=H 大黄素甲醚R1=CH3R2=OCH3 大黄酚R1=CH3R2=H

四、实验内容 大黄素的提取、分离流程图 大黄粗粉10g 20%H2SO4 150 ml 加热1h, 抽滤、干燥 滤饼 150ml乙醚回流提取1 h 乙醚层 水层(紫红色)乙醚层 HCl 3 大黄酸沉淀(粗品) 水层(红色)乙醚层 HCl 0.25% NaOH 大黄素沉淀(粗品)水层(红色) 芦荟大黄素、大黄酚、大黄素甲醚沉淀(混合物) 具体操作步骤 1. 游离蒽醌的提取 (1)酸水解:称取大黄粗粉10g,加20%H2SO4水溶液150mL,在水浴上加热1小时,放冷,抽滤,滤饼用NaOH溶液洗至近中性(pH约为6),于70℃干燥后,研碎,置250mL 圆底烧瓶中,加入乙醚150mL回流提取1小时(调45℃,回流即可),得到乙醚提取液。 (2)蒽醌类成分的提取:乙醚提取液经薄层层析检查有大黄酸、芦荟大黄素、大黄素、

天然药物化学 总论 1、主要生物合成途径 醋酸——丙二酸(AA-MA):脂肪酸、酚类、蒽酮类 脂肪酸:碳链奇数:丙酰辅酶A、支链:异丁酰辅酶A、α-甲基丁酰辅酶A、甲基丙二酸单酰辅酶A、碳链偶数:乙酰辅酶A 甲戊二羟酸途径(MVA) 桂皮酸途径和莽草酸途径 氨基酸途径 复合途径 2、分配系数:两种相互不能任意混溶的溶剂 K=C U/C L(C U溶质在上相溶剂的浓度、C L溶质在下相溶剂的浓度) 3、分离难易度:A、B两种溶质在同一溶剂系统中分配系数的比值 β=K A/K B(β>100一次萃取分离;10<β<100萃取10-12次;β<2一百以上;β=1不能分离) 4、分配比与PHPH=pKa+lg[A-]/[HA](pKa=[A-][H3O+]/[HA]) 当PH<3酸性物质为非解离状态[HA],碱性物质为解离状态[BH+] 当PH>12酸性物质为解离状态[A-],碱性物质非解离状态[B] 5、离子交换树脂 阳离子交换树脂:交换出阳离子,交换碱性物质 阴离子交换树脂:交换出阴离子,交换酸性物质 糖和苷 1、几种糖的写法: D-木糖(Xyl)、D-葡萄糖(Glc)、D-甘露糖(Man)、D-半乳糖(Gal)、D-果糖(Flu)、L-鼠李糖(Rha) 2、还原糖:具有游离醛基或酮基的糖 非还原糖:不具有游离醛基或酮基的糖 3、样品鉴别:样品+浓H2SO4+α-萘酚—→棕色环 4、羟基反应: 醚化反应(甲醚化):Haworth法—可以全甲基话、Purdic法—不能用于还原糖、Kuhn 法—可以部分甲基化、箱守法—可以全甲基化、反应在非水溶液中5、酸水解难易程度:N>O>S>C 芳香属苷较脂肪属苷易水解:酚苷>萜苷、甾苷 有氨基酸取代的糖较-OH糖难水解,-OH糖较去氧糖难水解 (2,6二去氧糖>2-去氧糖>3-去氧糖>羟基糖>2-氨基糖)易→难 呋喃糖苷较吡喃糖苷易水解 酮糖较醛糖易水解 吡喃糖苷中:C5取代基越大越难水解(五碳糖>甲基五碳糖>六碳糖>七碳糖) C5上有-COOH取代时最难水解 在构象中相同的糖中:a键(竖键)-OH多则易水解 苷元为小基团—苷键横键比竖键易水解;即e>a 苷元为大基团—苷键竖键比横键易水解;即a>e 6、smith降解(过碘酸反应):Na2SO4、NaBH4,易得到苷元(人参皂苷—原人参二醇) 7、乙酰解反应:β-苷键的葡萄糖双糖的反应速率(乙酰解反应的易难程度) (1——6)》(1——4)》(1——3)》(1——2)这一页空白没用的,请掠过

天然药物化学名词解释 1、天然药物:来源于天然资源的药物,是药物的重要组成部分,亦是创新药物和先导物的重要来源 2、天然药物化学:现代科学理论、方法和技术研究天然药物中化学成分、寻找药效成分的一门学科 3、有效成分(Effective Constituents)指具有生理活性、有药效,能治病的成分。 4、有效部位:指含有一种主要有效成分或一组结构相近的有效成分的部位,称为有效部位。如:总生物碱、总皂苷或总黄酮等。 5、无效成分(Inffective Constituents)指无生理活性、无药效,不能治病的成分。 6、有毒成分:指能导致疾病的成分。 7、有效部位(Effective Extracts)指含有一种主要有效成分或一组结构相近的有效成分的部位,称为有效部位。如:总生物碱、总皂苷或总黄酮等 8、提取常用方法:1.浸渍法2.渗漉法3.煎煮法4.回流提取法5.连续回流提取法 9、利用分子中价键的伸缩及弯曲振动在波数4000~500cm-1红外区域引起的吸收,而测得的吸收图谱叫红外光谱。特征频率区4000~1600 cm-1指纹区1500~600 cm-1 10、常见官能团伸缩振动区:①O-H、N-H (3750~3000 cm-1)②C-H (3300~2700 cm-1 )③C≡C (2400~2100 cm-1 )④C=O (1900~1650 cm-1 )⑤C=C (1690~1600 cm-1 ) 11、已知物的鉴定,一般通过光谱图中吸收峰的位置、强度和峰形与已知化合物的标准红外光谱图相比较,可以判断被测定的化合物是否与已知化合物的结构相同。红外光谱对未知结构化合物的鉴定,主要用于官能团的确认、芳环取代类型的判断。12、质谱(mass spectrometry),就是化合物分子经电子流冲击或用其他手段打掉一个电子后,形成正电离子,在电场和磁场的作用下,按质量大小排列而成的图谱。 13、核磁共振波谱是化合物分子在磁场中受到另一射频磁场的照射,当照射场的频率等于原子核在外磁场的回旋频率时,有磁距的原子核就会吸收一定的能量产生能级的跃迁,即发生核磁共振,以吸收峰的频率对吸收强度作图所得到的图谱。14、1H–NMR通过测定化学位移(δ)、质子数以及裂分情况(重峰数及偶合常数J)可以得出分子中1H 的类型、数目及相邻原子或原子团的信息。 15、偶合常数:裂分间的距离称为偶合常数(J),单位Hz。其大小取决于间隔键的距离。16、糖的检识,主要是利用糖的还原性和糖的脱水反应所产生的颜色变化、沉淀生成等现象来进行理化检识,利用纸色谱和薄层色谱进行色谱检识。 17、糖与苷元成苷后,苷元的α-C、β-C和糖的端基C的化学位移值均发生了改变,称为苷化位移。苷化位移值和苷元的结构有关,与糖的种类无关。 18、色谱法(chromatography):又称层析法,是用于分离多组分有机混合物的一种高效分离技术。 19、色谱法原理:是基于混合物组分在两相(固定相和流动相)之间的不均匀分配进行分离的一种方法。 20、分配柱色谱是利用混合物在互不相溶的两相中分配系数不同而将混合物分离开。正相分配色谱:固定相>流动相(极性)极性小的化合物,先出柱,极性大的化合物,后出柱。 21、将含水量高的硅胶加热到150℃使其失去吸附水后可重新获得活性,此过程称为活化。 22、吸附强弱规律(含水溶剂中)a.形成氢键的基团数目越多,则吸附能力越强。b.易形成分子内氢键的化合物,其吸附性能减弱。c.分子中芳香化程度越高,则吸附性能越强。23、糖匀体:是指均由糖组成的物质。 24、苷类:又称糖杂体,是指糖与非糖物质组成的化合物,一般是指糖与苷元组成的苷。

pH梯度萃取法:是指在分离过程中,逐渐改变溶剂的pH酸碱度来萃取有效成分或去除杂质的方法。 有效成分是指经药理和临床筛选具有生物活性的单体化合物,能用结构式表示,并具一定物理常数。 盐析法:在水提取液中加入无机盐(如氯化钠)达到一定浓度时,使水溶性较小的成分沉淀析出,而与水溶性较大的成分分离的方法。 有效部位:有效成分的群体物质。 渗漉法:将药材粗粉用适当溶剂湿润膨胀后(多用乙醇),装入渗漉筒中从上边添加溶剂,从下口收集流出液的方法。 原生苷:植物体内原存形式的苷。 次生苷:是原生苷经过水解去掉部分糖生成的苷。 酶解:苷类物质在酶催化下水解生成次生苷的一种水解方法。 苷类:又称配糖体,是糖和糖的衍生物与另一非糖物质通过糖的端基碳原子连接而成的化合物。 苷化位移:糖苷化后,端基碳和苷元α-C化学位移值均向低场移动,而邻碳稍向高场移动(偶而也有向低场移动的),对其余碳的影响不大,这种苷化前后的化学变化,称苷化位移。 香豆素:为顺式邻羟基桂皮酸的内酯,具有苯骈α-吡喃酮基本结构的化合物。 木脂素:由二分子的苯丙素氧化缩合而成的一类化合物,广泛存在于植物的木部和树脂中,故名木脂素。 醌类:指具有醌式结构的一系列化合物,包括邻醌、对醌。常见有苯醌、萘醌、蒽醌、菲醌。

大黄素型蒽醌:大黄素型蒽醌指羟基分布于两侧苯环的蒽醌。 黄酮类化合物:指两个苯环(A环和B环)通过中间三碳链相互联结而成的(6C-3C-6C)一系列化合物。 碱提取酸沉淀法:利用某些具有一定酸性的亲脂性成分,在碱液中能够溶解,加酸后又沉淀析出的性质,进行此类成分的提取和分离。 萜类化合物:是一类结构多变,数量很大,生物活性广泛的一大类重要的天然药物化学成份。其骨架一般以五个碳为基本单位,可以看作是异戊二烯的聚合物及其含氧衍生物。但从生源的观点看,甲戊二羟酸(mevalonic acid,MVA)才是萜类化合物真正的基本单元。 挥发油(Volatile oils)又称精油(essential oils),是一类难溶于水、可随水蒸气蒸馏、具有芳香气味的油状液体混合物。 精油:是一类难溶于水、可随水蒸气蒸馏、具有芳香气味的油状液体混合物。 SF/SFE: 超临界流体(SF):处于临界度(Tc),临界压力(Pc)以上的流体。 超临界流体萃取(SFE):利用一种物质在超临界区域形成的流体进行提取的方法称为超临界流体萃取。 脑:挥发油在常温下为透明液体,低温时某些挥发油中含量高的主要成分可析出结晶,这种析出物习称为脑。 皂苷:是一类结构比较复杂的苷类化合物。它的水溶液经振摇后能产生大量持久性、似肥皂样的泡沫。 酯皂苷:糖链和苷元分子中的羧基相结合形成酯苷键,这类带有酯苷键的皂苷称为酯皂苷。

天然药物化学总结归纳 第一节总论 一、绪论 1.天然药物化学研究内容:结构特点、理化性质、提取分离方法及结构鉴定 ⑴有效部位:具有生理活性的多种成分的组合物。 ⑵有效成分:具有生理活性、能够防病治病的单体物质。 2.天然药物来源:植物、动物、矿物和微生物,并以植物为主。 3.天然药物化学在药学事业中的地位: ⑴提供化学药物的先导化合物; ⑵探讨中药治病的物质基础; ⑶为中药炮制的现代科学研究奠定基础; ⑷为中药、中药制剂的质量控制提供依据; ⑸开辟药源、创制新药。 二、中草药有效成分的提取方法 1.溶剂提取法:据天然产物中各成分的溶解性能,选用对需要的成分溶解度大而对其他成分溶解度小的溶剂, ⑴常用的提取溶剂: 各种极性由小到大的顺序如下: 石油醚﹤苯﹤氯仿﹤乙醚﹤二氯甲烷﹤乙酸乙酯﹤正丁醇﹤丙酮﹤乙醇﹤甲醇﹤水 亲脂性有机溶剂亲水性有机溶剂 ⑵各类溶剂所能溶解的成分: 1)水:氨基酸、蛋白质、糖类、生物碱盐、有机酸盐、无机盐等 2)甲醇、乙醇、丙酮:苷类、生物碱、鞣质等极性化合物 3)氯仿、乙酸乙酯:游离生物碱、有机酸、蒽醌、黄酮、香豆素的苷元等中等极性化合物 石油醚:脱脂,溶解油脂、蜡、叶绿素等小极性成分;正丁醇:苷类化合物。 ⑶溶剂提取的操作方法: 1)浸渍法:遇热不稳定有效成分,出膏率低,(水为溶剂需加入适当的防腐剂) 2)渗漉法: 3)煎煮法:不宜提取挥发性成分或热敏性成分。(水为溶剂) 4)回流提取法:不适合热敏成分;(乙醇、氯仿为溶剂) 5)连续回流提取法:不适合热敏性成分。 6)超临界流体萃取技术:适于热敏性成分的提取。超临界流体:二氧化碳;夹带剂:乙醇; 7)超声波提取技术:适用于各种溶剂的提取,也适用于遇热不稳定成分的提取 2.水蒸气蒸馏法:挥发性、能随水蒸气蒸馏且不被破坏的成分。(挥发油的提取。) 3.升华法:具有升华性的成分(茶叶中的咖啡因、樟木中的樟脑) 三、中草药有效成分的分离与精制 1.溶剂萃取法: ⑴正丁醇-水萃取法使皂苷转移至正丁醇层(人参皂苷溶在正丁醇层,水溶性杂质在水层)。 ⑵乙酸乙酯-水萃取法使黄酮苷元转移至乙酸乙酯层 2.沉淀法: ⑴溶剂沉淀法: 1)水/醇法:多糖、蛋白质等水溶性大分子被沉淀; 2)醇/水法:除去树脂、叶绿素等脂溶性杂质。 ⑵酸碱沉淀法: 1)碱提取酸沉淀法:黄酮、蒽醌、有机酸等酸性成分。 2)酸提取碱沉淀法:生物碱。 ⑶盐析法:三颗针中提取小檗碱就是加入氯化钠促使其生成盐酸小檗碱而析出沉淀的。 第二节苷类 1.定义:苷类(又称配糖体):是指糖或糖的衍生物端基碳原子上的羟基与非糖物质脱水缩合而形成的一类化合物。

名词解释 1.抗代谢药:通过干扰DNA合成中所需的叶酸、嘌呤、嘧啶及嘧啶核苷的合成途径,从而抑制肿瘤细胞的生存和复制所必需的代谢途径,导致肿瘤细胞死亡的抗肿瘤药物。 2.生物电子等排体:指具有相似的物理和化学性质,又能产生相似或拮抗的生物活性的分子或基团。 3.前药(Prodrug):指将药物经过化学结构修饰后得到的在体外无活性或活性变小,在体内经酶或非酶的转化释放出活性药物而发挥药效的化合物。 4.药物:指凡具有治疗、预防、缓解和诊断疾病或者调节生理功能、符合药品质量标准并经政府相关部门批准的化合物。 5.生物烷化剂:指在体内能形成缺电子活泼体或活泼的亲电集团的化合物。进而能与生物大分子中含有丰富电子基团部位进行亲电结合或共价结合,使生物大分子失去活性或使DNA 链断裂。 6.蛋白同化作用:是指雄激素通过拮抗糖皮质激素对蛋白质的分解,直接刺激蛋白质的合成,增加红细胞产生,促进中枢神经的功能,促进肌肉生长的作用。 7.构效关系(structure- activity relationship,SAR):在同一基本结构的一系列药物中,药物结构的变化,引起药物活性的变化的规律称该类药物的构效关系。 8.脂水分配系数:药物的脂溶性和水溶性的相对大小,即药物在有机相(正辛醇)中和水中分配达到平衡时浓度之比值。 13.抗生素(antibiotics):是微生物的代谢产物或合成的类似物,在体外能抑制微生物的生长和存活,而对宿主不会产生严重的毒副作用。 16.软药(soft drug):在体内发挥治疗作用后,经预期和可控的途径迅速代谢失活为无毒性或无活性的代谢物的药物。 19.N胆碱受体:位于神经节细胞和骨骼肌细胞膜上的胆碱受体,对烟碱比较敏感。 20.药物代谢:指在酶的作用下将药物转变为极性分子,再通过人体正常系统排出体外。 21.激素(hormone):指由内分泌腺上皮细胞直接分泌进入血液或淋巴液的一种化学信使物质。 先导化合物:新发现的对某种靶标和模型呈现明确药理活性的化合物。 化学治疗:用化学药物抑制或杀灭体内病原微生物、寄生虫以及恶性肿瘤,以缓解由它们治病的的治疗。 几何异构:由双键或环等刚性或半刚性系统导致分子内旋转受到限制而产生的一种立体异构现象。 官能团化反应:在酶的催化下对药物分子进行氧化、还原、水解和羟化等的反应,在药物分子中引入或使暴露出极性基团。 结合反应:原形药物或代谢药物的极性基团与内源性成分经共价键结合生成极性大、易溶于水、易排出体外的结合物反应。 选择性雌激素受体调节剂:能在乳腺或子宫阻断雌激素作用,又能作为雌激素分子保持骨密度,降低血浆胆固醇水平,即呈现出组织特异性的活化雌激素受体和抑制雌激素受体双重活性的一类化合物。 钙通道阻滞剂:能在通道水平上选择性地阻滞Ca2+经细胞膜上钙离子通道进入细胞内,减少细胞内钙离子浓度,使心肌收缩力减弱、心律减慢、血管平滑肌松弛的药物。 简答 1.★巴比妥类药物的一般合成方法中,当两个取代基大小不同时,一般先引入大基团,还是小基团,为什么?

天然药物化学实验模块化教学设计摘要:模块化教学是依据教学目的将教学内容划分成不同层次模块,每个教学模块中都包含了特定的教学内容和教学目标,各模块之间相互关联、层层递进,构成一个完整的教学系统。该文探索了天然药物化学实验课程模块化教学设计思路,力求提高教学效果,达到提升学生创新研究能力的目的。 关键词:生药学/教育;教学;天然药物化学;实验教学;模块化设计 “天然药物化学”是药学专业主干课程,具有很强的实践性,因此天然药物化学实验课是教学的重要环节。因此,我校于2017年将天然药物化学实验课设置为一门独立的课程,教学时数与理论课学时数相同,均为72学时,旨在通过实验教学使学生掌握天然药物中所含有效成分的结构类型、理化性质、提取分离、检识和结构鉴定的基本理论、基本知识和基本技能,训练和培养学生操作能力,提高学生动手能力和分析问题解决问题的能力;更重要的是培养学生具备天然药物新药研发的素质,使学生具备科学研究的思维、素质及严谨的科学作风。 1天然药物化学实验课程存在的问题 根据课程特点,我校天然药物化学实验安排了9次实验,每次实验8学时,学生每两周进行一次实验,由于间隔时间太长导致实验缺乏连贯性,学生对实验缺乏整体认识;其次,为强化规范化操作练习,教师提供给学生“菜谱式”操作流程,学生只需照单操作,这种教学模

式导致学生思维僵化,不会解决实际问题,更难以适应企业生产、科学研究等工作的实际需要[1]。教学组对学生发放实验课满意度调查问卷,并通过分析发现:大部分学生对天然药物化学实验课很感兴趣,但认为创新型和设计型实验项目不够,有的学生提出增加一些与毕业设计或就业相关的实验,如天然化妆品、保健品的制备等,可见学生并不满足于被动操作和机械重复,对实验教学提出更高的要求[2]。 2天然药物化学实验模块化教学设计思路 “教学有法,教无定法”。为了使学生成为学习的主体,锻炼和培养学生的综合素质和创新能力,发挥学生的主观能动性,教学组依据天然药物化学实验教学大纲,将教学内容或组合或分解成相应的模块(表1),根据培养目标确定技能目标,明确学生在各个模块中需要掌握的教学内容,并最终实现培养目标。模块一的设计思路:本模块的实验项目多为经典验证性内容,旨在强化学生基本操作技能,如药材的前处理、回流、煎煮、过滤、结晶与重结晶、萃取、薄层色谱与柱色谱等,其目标是培养学生掌握天然药物提取分离有效成分的基本操作技能,并加以熟练运用,提高学生操作技能。模块二的设计思路:由于传统菜单式、验证性实验内容不能很好调动学生的积极性和求知欲,以应用和成果导向为目的的实验项目尤其能够激发学生的主观能动性[3]。例如我校天然药物化学学科多年来围绕新疆特色植物资源,结合课程的研究性和实践性特点,利用充足的研究经费和科研创新,开展了一系列研究,经过多年的积淀和发展,获得了丰硕的科研成果,并挑选成熟的科研成果引入实验教学,如我们对肉苁蓉的研究取得系

1.天然药物有效成分提取方法有几种?采用这些方法提取的依据是什么? 1. 答:①溶剂提取法:利用溶剂把天然药物中所需要的成分溶解出来,而对其它成分不溶解或少溶解。②水蒸气蒸馏法:利用某些化学成分具有挥发性,能随水蒸气蒸馏而不被破坏的性质。③升华法:利用某些化合物具有升华的性质。 2.常用溶剂的亲水性或亲脂性的强弱顺序如何排列?哪些与水混溶?哪些与水不混溶? 石油醚>苯>氯仿>乙醚>乙酸乙酯>正丁醇|不|>| 丙酮>乙醇>甲醇>水 3.溶剂分几类?溶剂极性与ε值关系? 3. 答:溶剂分为极性溶剂和非极性溶剂或亲水性溶剂和亲脂性溶剂两大类。常用介电常数(ε)表示物质的极性。一般ε值大,极性强,在水中溶解度大,为亲水性溶剂,如乙醇;ε值小,极性弱,在水中溶解度小或不溶,为亲脂性溶剂,如苯。 4.溶剂提取的方法有哪些?它们都适合哪些溶剂的提取? 4. 答:①浸渍法:水或稀醇为溶剂。②渗漉法:稀乙醇或水为溶剂。③煎煮法:水为溶剂。④回流提取法:用有机溶剂提取。⑤连续回流提取法:用有机溶剂提取。 5.两相溶剂萃取法是根据什么原理进行?在实际工作中如何选择溶剂? 5. 答:利用混合物中各成分在两相互不相溶的溶剂中分配系数不同而达到分离的目的。实际工作中,在水提取液中有效成分是亲脂的多选用亲脂性有机溶剂如苯、氯仿、乙醚等进行液‐液萃取;若有效成分是偏于亲水性的则改用弱亲脂性溶剂如乙酸乙酯、正丁醇等,也可采用氯仿或乙醚加适量乙醇或甲醇的混合剂。 6.萃取操作时要注意哪些问题? 6. 答:①水提取液的浓度最好在相对密度1.1~1.2之间。②溶剂与水提取液应保持一定量比例。第一次用量为水提取液1/2~1/3, 以后用量为水提取液1/4~1/6.③一般萃取3~4次即可。④用氯仿萃取,应避免乳化。可采用旋转混合,改用氯仿;乙醚混合溶剂等。若已形成乳化,应采取破乳措施。 7.萃取操作中若已发生乳化,应如何处理? 7. 答:轻度乳化可用一金属丝在乳层中搅动。将乳化层抽滤。将乳化层加热或冷冻。分出乳化层更换新的溶剂。加入食盐以饱和水溶液或滴入数滴戊醇增加其表面张力,使乳化层破坏。 8.色谱法的基本原理是什么? 8. 答:利用混合物中各成分在不同的两相中吸附、分配及其亲和力的差异而达到相互分离的方法。 9.凝胶色谱原理是什么? 9.答:凝胶色谱相当于分子筛的作用。凝胶颗粒中有许多网眼,色谱过程中,小分子化合物可进入网眼;大分子化合物被阻滞在颗粒外,不能进入网孔,所受阻力小,移动速度快,随洗脱液先流出柱外;小分子进入凝胶颗粒内部,受阻力大,移动速度慢,后流出柱外。 10.如何判断天然药物化学成分的纯度? 10.答:判断天然药物化学成分的纯度可通过样品的外观如晶形以及熔点、溶程、比旋度、色泽等物理常数进行判断。纯的化合物外观和形态较为均一,通常有明确的熔点,熔程一般应小于2℃;更多的是采用薄层色谱或纸色谱方法,一般要求至少选择在三种溶剂系统中展开时样品均呈单一斑点,方可判断其为纯化合物。 11.简述确定化合物分子量、分子式的方法。 11.答:分子量的测定有冰点下降法,或沸点上升法、粘度法和凝胶过滤法等。目前最常用的是质谱法,该法通过确定质谱图中的分子离子峰,可精确得到化合物的分子量;分子式的确定可通过元素分析或质谱法进行。元素分析通过元素分析仪完成,通过测定给出化合物中除氧元素外的各组成元素的含量和比例,并由此推算出化合物中各组成元素的含量,得出化合物的实验分子式,结合分子量确定化合物的确切分子式。质谱法测定分子式可采用同位素峰法和高分辨质谱法。 12.在研究天然药物化学成分结构中,IR光谱有何作用? 12.答:IR光谱在天然药物化学成分结构研究中具有如下作用;测定分子中的基团;已知化合物的确证;未知成分化学结构的推测与确定;提供化合物分子的几何构型与立体构象的研究信息。 13.简述紫外光谱图的表示方法及用文字表示的方法和意义。 13.答:紫外光谱是以波长作横座标,吸收度或摩尔吸收系数做纵座标作图而得的吸收光谱图。紫外可见光谱中吸收峰所对应的波长称为最大吸收波长(λmax),吸收曲线的谷所对应的波长称谓最小吸收波长(λmin),若吸收峰的旁边出现小的曲折,称为肩峰,用“sh”表示,若在最短波长(200nm)处有一相当强度的吸收却显现吸收峰,称为未端吸收。如果化合物具有紫外可见吸收光谱,则可根据紫外可见吸收光谱曲线最大吸收峰的位置及吸收峰的数目和摩尔吸收系数来确定化合物的基本母核,或是确定化合物的部分结构。 1.苷键具有什么性质,常用哪些方法裂解? 1.答:苷键是苷类分子特有的化学键,具有缩醛性质,易被化学或生物方法裂解。苷键裂解常用的方法有酸、碱催化水解法、酶催化水解法、氧化开裂法等。 2.苷类的酸催化水解与哪些因素有关?水解难易有什么规律? 2.答:苷键具有缩醛结构,易被稀酸催化水解。水解发生的难易与苷键原子的碱度,即苷键原子上的电子云密度及其空间环境有密切关系。有利于苷键原子质子化,就有利于水解。酸催化水解难易大概有以下规律:(1)按苷键原子的不同,酸水解的易难顺序为:N-苷﹥O-苷﹥S-苷﹥C-苷。(2)按糖的种类不同1)呋喃糖苷较吡喃糖苷易水解。2)酮糖较醛糖易水解。3)吡喃糖苷中,吡喃环的C-5上取代基越大越难水解,其水解速率大小有如下顺序:五碳糖苷﹥甲基五碳糖苷﹥六碳糖苷﹥七碳糖苷﹥糖醛酸苷。C-5上取代基为-COOH(糖醛酸苷)时,则最难水解。4)氨基糖较羟基糖难水解,羟基糖又较去氧糖难水解。其水解的易难顺序是:2,6-去氧糖苷﹥2-去氧糖苷﹥6-去氧糖苷﹥2-羟基糖苷﹥2-氨基糖苷。 1.简述碱溶酸沉法提取分离香豆素类成分的基本原理,并说明提取分离时应注意的问题。 1.答:香豆素类化合物结构中具有内酯环,在热碱液中内酯环开裂成顺式邻羟基桂皮酸盐,溶于水中,加酸又重新环合成内酯而析出。 在提取分离时须注意所加碱液的浓度不宜太浓,加热时间不宜过长,温度不宜过高,以免破坏内酯环。碱溶酸沉法不适合于遇酸、碱不稳定的香豆素类化合物的提取。 2.写出异羟肟酸铁反应的试剂、反应式、反应结果以及在鉴别结构中的用途。 试剂:盐酸羟胺、碳酸钠、盐酸、三氯化铁 反应式:反应结果:异羟肟酸铁而显红色。 应用:鉴别有内酯结构的化合物。 1.醌类化合物分哪几种类型,写出基本母核,各举一例。 答: 醌类化合物分为四种类型:有苯醌,如2,6-二甲氧基对苯醌;萘醌,如紫草素;菲醌,如丹参醌Ⅰ;蒽醌,如大黄酸。 2.蒽醌类化合物分哪几类,举例说明。 蒽醌类分为1)羟基蒽醌类,又分为大黄素型,如大黄素,茜素型如茜草素。2)蒽酚.蒽酮类:为蒽醌的还原产物,如柯亚素。3)二蒽酮和二蒽醌类:如番泻苷类。 3.为什么β-OH蒽醌比α-OH蒽醌的酸性大。 3.β-OH与羰基处于同一个共轭体系中,受羰基吸电子作用的影响,使羟基上氧的电子云密度降低,质子容易解离,酸性较强。而α-OH处在羰基的邻位,因产生分子内氢键,质子不易解离,故酸性较弱。 4.比较下列蒽醌的酸性强弱,并利用酸性的差异分离他们,写出流程。 A. 1,4,7-三羟基蒽醌 B. 1,5-二OH-3-COOH蒽醌 C. 1,8-二OH蒽醌 D. 1-CH3蒽醌 答:酸性强弱顺序:B>A>C>D 5.显色反应区别:(1)大黄素与大黄素-8-葡萄糖苷(2)番泻苷A与大黄素苷(3)蒽醌与苯醌 (1)将二成分分别用乙醇溶解,分别加Molish试剂,产生紫色环的为大黄素-8-葡萄糖苷,不反应的为大黄素。(2)将二成分分别加5%的氢氧化钠溶液,溶解后溶液显红色的是大黄素苷,溶解后溶液不变红色的为番泻苷A。(3)将二成分分别用乙醇溶解,分别滴于硅胶板上加无色亚甲蓝试剂,在白色背景上与呈现蓝色斑点为苯醌,另一个无反应的是蒽醌。 1.试述黄酮类化合物的基本母核及结构的分类依据,常见黄酮类化合物结构类型可分为哪几类? 1.答:主要指基本母核为2-苯基色原酮的一类化合物,现在则是泛指具有6C-3C-6C为基本骨架的一系列化合物。其分类依据是根据中间三碳链的氧化程度,三碳链是否成环状,及B环的联接位置等特点分为以下几类:黄酮类.黄酮醇类.二氢黄酮类.二氢黄酮醇类.查耳酮类.二氢查耳酮类.异黄酮类.二氢异黄酮类.黄烷醇类.花色素类.双黄酮类。 2.试述黄酮(醇)多显黄色,而二氢黄酮(醇)不显色的原因。 2.答:黄酮(醇)类化合物分子结构中具有交叉共轭体系,所以多显黄色;而二氢黄 酮(醇)不具有交叉共轭体系,所以不显色。 3.试述黄酮(醇)难溶于水的原因。 3.答:黄酮(醇)的A.B环分别与羰基共轭形成交叉共轭体系,具共平面性,分子间 紧密,引力大,故难溶于水。 4.试述二氢黄酮.异黄酮.花色素水溶液性比黄酮大的原因。 4.答:二氢黄酮(醇)由于C环被氢化成近似半椅式结构,破坏了分子的平面性,受 吡喃环羰基立体结构的阻碍,平面性降低,水溶性增大;花色素虽为平面结构,但以离子形式存在,具有盐的通性,所以水溶性较大。 5.如何检识药材中含有黄酮类化合物? 5.答:可采用(1)盐酸-镁粉反应:多数黄酮产生红~紫红色。(2)三氯化铝试剂反应:在滤纸上显黄色斑点,紫外光下有黄绿色荧光。(3)碱性试剂反应,在滤纸片上显黄~橙色斑点。 6. 简述黄芩中提取黄芩苷的原理。 6. 答:黄芩苷为葡萄糖醛酸苷,在植物体内多以镁盐的形式存在,水溶性大,可采用 沸水提取。又因黄芩苷分子中有羧基,酸性强,因此提取液用盐酸调pH1~2可析出黄芩苷。 7.(1)流程中采用的提取方法是:碱提取酸沉淀法 依据:芸香苷显酸性可溶于碱水。 (2)提取液中加入0.4%硼砂水的目的:硼砂可以与邻二羟基络合,保护邻二羟基不被氧化。 (3)以石灰乳调pH8~9的目的:芸香苷含有7-OH,4'-OH,碱性较强可以溶于pH8~9的碱水中。如果pH>12以上,碱性太强,钙离子容易与羟基、羰基形成难溶于水的鳌合物,降低收率。 (4)酸化时加盐酸为什么控制pH在4-5足以是芸香苷析出沉淀,如果pH<2以上容易使芸香苷的醚键形成金羊盐,不易析出沉淀。

1.软药(soft drug):体内有一定生物活性,容易代谢失活的药物,使药物 在完成治疗作用后,按照预先规定的代谢途径和可以控制的速率分解、失活并排出体外,从而避免药物的蓄积毒性。这类药物称为“软药”。 2.前药(prodrug):将一个药物分子经结构修饰后,使其在体外活性较小或 无活性,进入体内后经酶或非酶作用,释放出原药物分子发挥作用,这种结构修饰后的药物称作前体药物,简称前药。这一过程的目的在于增加药物的生物利用度,加强靶向性,降低药物的毒性和副作用。 3.生物烷化剂:是指在体内能形成缺电子活泼中间体或者其他具有活泼的亲电 性基团的化合物,进而与生物大分子中含有丰富电子的基团进行亲电反应共价结合,使其丧失活性或使DNA分子发生断裂的一类药物。 4.先导化合物(lead compound):是通过各种途径和手段得到的具有某种生 物活性和化学结构的化合物,用于进一步的结构改造和修饰,是现代新药研究的出发点。 5.生物电子等排体(bioisosteres):是指外层电子数目相等或排列相似, 且具有类似物理化学性质,因而能够产生相似或相反生物活性的一组原子或基团。例如,—COO—、—CO—、—NH—、—CH2—等基团是电子等排体,—Cl、—Br、—CH3等也是电子等排体。 6.组合化学(combinatorial chemistry):利用基本的合成模块组合构成 大量的不同结构的化合物,不进行混合物的分离,通过高通量筛选,找出具有生物活性的化合物,再确定活性化合物结构的一种新药研究方法。 7.药物化学是一门发现与发明新药、合成化学药物、阐明药物化学性质、研究 药物分子与机体细胞(生物大分子)之间相互作用规律的综合性学科,是药学领域中重要的带头学科. 8.抗生素(antibiotics)是微生物的代谢产物或合成的类似物,在体外能抑 制微生物的生长和存活,而对宿主不会产生严重的毒副作用。多数抗生素用于治疗细菌感染性疾病某些抗生素还具有抗肿瘤、免疫抑制和刺激植物生长作用。 9.NO供体药物是指能在体内释放出外源性NO分子的药物, NO又称血管内皮 舒张因子(EDRF),它是一种活性很强的气体小分子,能有效地扩张血管、降低血压。是临床上治疗心绞痛的主要药物。 10.钙通道阻滞剂是一类能在通道水平上选择性地阻滞Ca2+经细胞膜上钙离子通 道进入细胞内,减少细胞内Ca2+浓度,使心肌收缩力减弱、心率减慢、血管平滑肌松弛的药物。 11.血管紧张素转化酶抑制剂ACEI:血管紧张素转化酶抑制剂能抑制ACE活 性,使AngⅠ不能转化为AngII,是一类有效的抗高血压药物。

1、天然药物:来源于天然资源的药物,是药物的重要组成部分,亦是创新药物和先导物的重要来源 2、天然药物化学:现代科学理论、方法和技术研究天然药物中化学成分、寻找药效成分的一门学科 3、有效成分(Effective Constituents)指具有生理活性、有药效,能治病的成分。 4、有效部位:指含有一种主要有效成分或一组结构相近的有效成分的部位,称为有效部位。如:总生物碱、总皂苷或总黄酮等。 5、无效成分(Inffective Constituents)指无生理活性、无药效,不能治病的成分。 6、有毒成分:指能导致疾病的成分。 7、有效部位(Effective Extracts)指含有一种主要有效成分或一组结构相近的有效成分的部位,称为有效部位。如:总生物碱、总皂苷或总黄酮等。 8、提取常用方法:1.浸渍法2.渗漉法3.煎煮法4.回流提取法5.连续回流提取法 9、利用分子中价键的伸缩及弯曲振动在波数4000~500cm-1红外区域引起的吸收,而测得的吸收图谱叫红外光谱。特征频率区4000~1600 cm-1指纹区1500~600 cm-1 10、常见官能团伸缩振动区:①O-H、N-H (3750~3000 cm-1)②C-H (3300~2700 cm-1 )③C≡C(2400~2100 cm-1 )④C=O (1900~1650 cm-1 )⑤C=C (1690~1600 cm-1 ) 11、已知物的鉴定,一般通过光谱图中吸收峰的位置、强度和峰形与已知化合物的标准红外光谱图相比较,可以判断被测定的化合物是否与已知化合物的结构相同。红外光谱对未知结构化合物的鉴定,主要用于官能团的确认、芳环取代类型的判断。 12、质谱(mass spectrometry),就是化合物分子经电子流冲击或用其他手段打掉一个电子后,形成正电离子,在电场和磁场的作用下,按质量大小排列而成的图谱。 13、核磁共振波谱是化合物分子在磁场中受到另一射频磁场的照射,当照射场的频率等于原子核在外磁场的回旋频率时,有磁距的原子核就会吸收一定的能量产生能级的跃迁,即发生核磁共振,以吸收峰的频率对吸收强度作图所得到的图谱。 14、1H–NMR通过测定化学位移(δ)、质子数以及裂分情况(重

天然药物化学实验报告 一、实验题目:槐米中槲皮素的提取分离及结构鉴定 二、实验目的: 通过对该选题进行资料查阅、方案设计、试验、结果分析等,让我自己学到一套系统、完整的槐米药效成分芦丁和槲皮素进行基源鉴定、提取、分离和结构鉴定的方法,并通过此项训练,提高自己的动手操作能力及综合运用自己所学知识的能力,培养自己独立思考、分析问题、解决问题的能力。 掌握槐米中槲皮素的提取及提取方法 了解槲皮素的药理作用及应用价值 掌握槲皮素的纯度检测 掌握槲皮素的结构鉴定的方法 三、实验基本原理: 本实验主要利用黄酮类化合物虽然有一定的极性,可溶于水,但却难溶于酸性水,易溶于碱性水,故可用碱性水提取,再将碱水提取液调成酸性,黄酮苷类即可沉淀析出。以槐米为原料,采用煎煮法提取槐米有效成分芦丁,然后酸溶液水解获得槲皮素粗品,乙醇重结晶获得槲皮素精品。 四、实验所用试剂、仪器的型号及生产厂家: (一)实验试剂,见下表: 序号名称数量规格生产厂家 1 95%乙醇溶液25ml 500ml/瓶 AR 天津天力 2 浓H2SO4 12ml 500ml/瓶 AR 天津天力 3 甲醇10ml 500ml/瓶 AR 天津天力 4 无水乙醇43ml 500ml/瓶 AR 天津天力 5 纯净水1500ml 18L/桶万家纯水 6 硅胶GF254 30g 500g/瓶 青岛海浪 薄层层析

(二)实验仪器,见下表: 序号名称数量型号生产厂家 1 电子天平1台IM-B200 2 余姚市纪铭称量校验设备有 限公司 2 圆底烧瓶1个GG-17 1000ml 蜀牛 3 烧杯1个GG-17 1000ml 蜀牛 4 烧杯1个 GG-17 500ml 环球 5 烧杯1个GG-17 250ml Jing Xing 6 量筒1个100ml BOMEX 7 量筒1个10ml 旌湖 8 直型冷凝 管 1个BOMEX 9 75?弯管1个 10 橡胶管2条 11 移液管1个10ml 12 玻璃棒1个直径7mm 长40cm 高邮亚泰 13 尾接管1个BZ24129 HENG TAJ 14 布氏漏斗1个 15 抽滤瓶1个GG-17 500ml 蜀牛 16 滤纸1张 17 玻璃漏斗1个 18 研钵1套 19 胶头滴管1个 20 薄层板10个 21 展开缸1个P-1 100×100 上海信谊仪器 厂 22 紫外光谱 仪 1台 UV-8三用紫外分 析仪 无锡科达仪器 厂 23 熔点测定 仪 1台 X-6显微熔点测定 仪 北京泰克仪器 有限公司 24 真空泵1台SHD-III型循环水 式多用真空泵 保定高新区阳 光科教仪器厂 25 电热套1台98-1-C型数字控 温电热套 天津市泰斯特 仪器有限公司

糖 邻二羟基--银镜反应、斐林反应、硼酸形成络合物 糠醛衍生物+芳胺或酚类 缩合 显色 Molish 反应:样品+浓硫酸+α萘酚-------棕色环(多糖、低聚糖、单糖、苷类均阳性) 香豆素: 试剂: Gibb ——2,6-二氯(溴)苯醌氯亚胺 Emerson ——氨基安替匹林和铁氰化钾 条件:有游离酚羟基,且其对位无取代者——呈阳性 异羟肟酸铁反应(识别内酯) 醌类 颜色反应 ①Feigl 反应:醌类化合物在碱性加热条件下与醛类及临二硝基苯反应生成紫色化合物(反应前后醌类化合物无变化,只起到电子传作用) ②Borntr?ger 反应: 羟基蒽醌类遇碱显红-紫红色 羟基醌类遇碱颜色加深,呈橙、红、紫红及蓝色 蒽酚、蒽酮、二蒽酮需氧化成羟基蒽醌后才显色 ③无色亚甲蓝反应:苯醌及萘醌,用于PC,TLC 的喷雾剂,显蓝色斑点 ④与活性次甲基试剂的反应: 苯醌及萘醌类:醌环上有未被取代的位置,可在氨碱性条件下与活性次甲基试剂(乙酰醋酸酯、丙二酸酯等)反应生成蓝绿或蓝紫色。 ⑤与金属离子的络合反应:具有α-OH 或临二酚OH 的蒽醌,与Pb2+、Mg2+络合显色 与醋酸镁络合具有一定的颜色-----鉴定 黄酮类 HCl-Mg 反应 含黄酮(醇)、二氢黄酮(醇) (+)橙红色-紫红色 查耳酮、橙酮、黄烷(醇)类 (-)不显色 操作方法:1ml 样品 + Mg 粉 + 几滴浓HCl (花色素及部分橙酮、查耳酮在浓盐酸中会变色,故需做对照) 香豆素Gibb Emerson 试剂与酚羟基对位活性氢缩合蓝色红色

铝盐:1% AlCl3或Al (NO2)3 黄色 定性、定量 铅盐:1%醋酸铅或碱式醋酸铅 黄~红色 沉淀 锆盐: 2%ZrOCl2的甲醇溶液 黄色 游离的3,5-羟基 锆-枸橼酸反应: 黄绿色 荧光 镁盐: 二氢黄酮(醇)类 天蓝色 5-酚羟基 色泽更明显 氯化锶: 氨性甲醇溶液 (具有邻二酚羟基 ) 绿色~棕色~黑色 沉淀 三氯化铁:酚类显色剂 三氯化铁-铁氰化钾 碱性试剂显色反应: (碱:氨蒸汽 可逆; 碳酸钠水溶液 不可逆) 二氢黄酮类 开环 橙色~黄色 黄酮醇类 黄色~棕色(通入空气)其他黄酮无次反应 含有邻二羟基或3,4’-二羟基取代的黄酮类 不稳定 易氧化 黄色~深红色~绿棕色 萜类 不饱和萜类与亚硝酰氯反应;生成的氯化亚硝基衍生物多呈蓝色至绿色结晶 挥发油功能团的鉴定: 酚类:三氯化铁乙醇溶液——蓝色、蓝紫或绿色 羰基化合物:硝酸银氨溶液——银镜反应——醛类 挥发油的乙醇溶液+2,4-二硝基苯肼、氨基脲、羟胺等试剂——结晶性衍生物 沉淀——醛或酮类 不饱和化合物和薁类衍生物:挥发油的三氯甲烷+溴的三氯甲烷溶液——红色褪去——含有不饱和化合物,继续滴加,如果产生蓝、紫、绿——含有薁类化合物 挥发油的无水甲醇溶液加浓硫酸——蓝色、紫色——含有薁类衍生物 内酯类化合物:挥发油的吡啶溶液+亚硝酰氰化钠及氢氧化钠溶液——出现红色并逐渐消失——含有不饱和内酯类化合物 三萜化合物(萜类)显色反应 强心苷:1)甾体母核颜色反应与三萜类相同(但全饱和的甾体、C3无羟基的呈阴性) 2)不饱和内酯环产生的反应: 样品 硼酸 草酸 枸橼酸 黄色并有绿色荧光 黄色,无荧光 丙酮

1.生物电子等排:是指具有相似的物理及化学性质的基团或取代基,会产生大致相似或相关的或相反的生物活性,当这些基团或取代基的外电子层相似或电子密度有相似分布,或者分子的形状或大小相似时,都可以认为生物电子等排体。 2.构效关系:药物的化学结构和药效关系的简称。 3.先导化合物:新药的研究与开发是药物化学的主要任务之一,其首要的工作是要发现和寻找具有生物火星的化合物(如可卡因),这些化合物常称为先导化合物。 4.结构非特异性药物:根据药物化学结构对生物活性的影响程度或药物根据作用方式,宏观上可以分为结构非特异性药物和结构特异性药物。前者的药理作用与化学结构关系较少,主要受理化性质影响。 5.受体:1.具有识别特异性配基(如药物)的能力,识别的基础是在二者在结构(包括构造和构型)上的互补。2.配基与受体结合后方可产生生物效应,其结合具有特异性,饱和性和可逆性的特点。3.与受体结合的配基其生物效应可分别为激动剂和拮抗剂。 6.GABA:r-氨基丁酸 7.受体激动剂:沙丁胺醇 8.MAO:单胺氧化酶 9.NSAIDs:非甾体抗炎药,例如布洛芬 10.环氧合酶及脂氧化酶双重抑制剂:例如双氯芬酸钠 11.前药:经结构修饰把具有生物活性的原药转变为无活性的化合物,在体内经过作用释放出原药而使其药效得到更好的发挥。这种无活性的化合物称为前药。 12.COX:花生四烯酸环氧合酶 13.拮抗性镇痛药:是指一种药物对阿片受体某一亚型有激动作用,而对另一种亚型有拮抗作用,即具有激动-拮抗双重作用的药物,此类药物一般成瘾性很小。 14.阿片受体完全拮抗剂:例如纳洛酮 15.HMG-CoA还原酶抑制剂:羟甲戊二酰辅酶A还原酶是肝脏中胆固醇合成的限速酶。 16.ACE:血管紧张素转化酶 17.Ca-A:钙拮抗剂,例如硝苯地平 18.AⅡ受体拮抗剂:例如氯沙坦

天然药物化学名词解释 Prepared on 22 November 2020

1、天然药物:来源于天然资源的药物,是药物的重要组成部分,亦是创新药物和先导物的重要来源 2、天然药物化学:现代科学理论、方法和技术研究天然药物中化学成分、寻找药效成分的一门学科 3、有效成分(Effective Constituents)指具有生理活性、有药效,能治病的成分。 4、有效部位:指含有一种主要有效成分或一组结构相近的有效成分的部位,称为有效部位。如:总生物碱、总皂苷或总黄酮等。 5、无效成分(Inffective Constituents)指无生理活性、无药效,不能治病的成分。 6、有毒成分:指能导致疾病的成分。 7、有效部位(Effective Extracts)指含有一种主要有效成分或一组结构相近的有效成分的部位,称为有效部位。如:总生物碱、总皂苷或总黄酮等。 8、提取常用方法:1.浸渍法 2.渗漉法 3.煎煮法 4.回流提取法 5.连续回流提取法 9、利用分子中价键的伸缩及弯曲振动在波数4000~500cm-1红外区域引起的吸收,而测得的吸收图谱叫红外光谱。特征频率区4000~1600 cm-1指纹区1500~600 cm-1 10、常见官能团伸缩振动区:①O-H、N-H (3750~3000 cm-1)②C- H (3300~2700 cm-1 )③C≡C(2400~2100 cm-1 )④C=O (1900~1650 cm-1 )⑤C=C (1690~1600 cm-1 ) 11、已知物的鉴定,一般通过光谱图中吸收峰的位置、强度和峰形与已知化合物的标准红外光谱图相比较,可以判断被测定的化合物是否与已知化合物的结构相同。红外光谱对未知结构化合物的鉴定,主要用于官能团的确认、芳环取代类型的判断。 12、质谱(mass spectrometry),就是化合物分子经电子流冲击或用其他手段打掉一个电子后,形成正电离子,在电场和磁场的作用下,按质量大小排列而成的图谱。 13、核磁共振波谱是化合物分子在磁场中受到另一射频磁场的照射,当照射场的频率等于原子核在外磁场的回旋频率时,有磁距的原子核就会吸收一定的能量产生能级的跃迁,即发生核磁共振,以吸收峰的频率对吸收强度作图所得到的图谱。 14、1H–NMR通过测定化学位移(δ)、质子数以及裂分情况(重