桡骨柯氏骨折手法复位方法

柯莱氏骨折

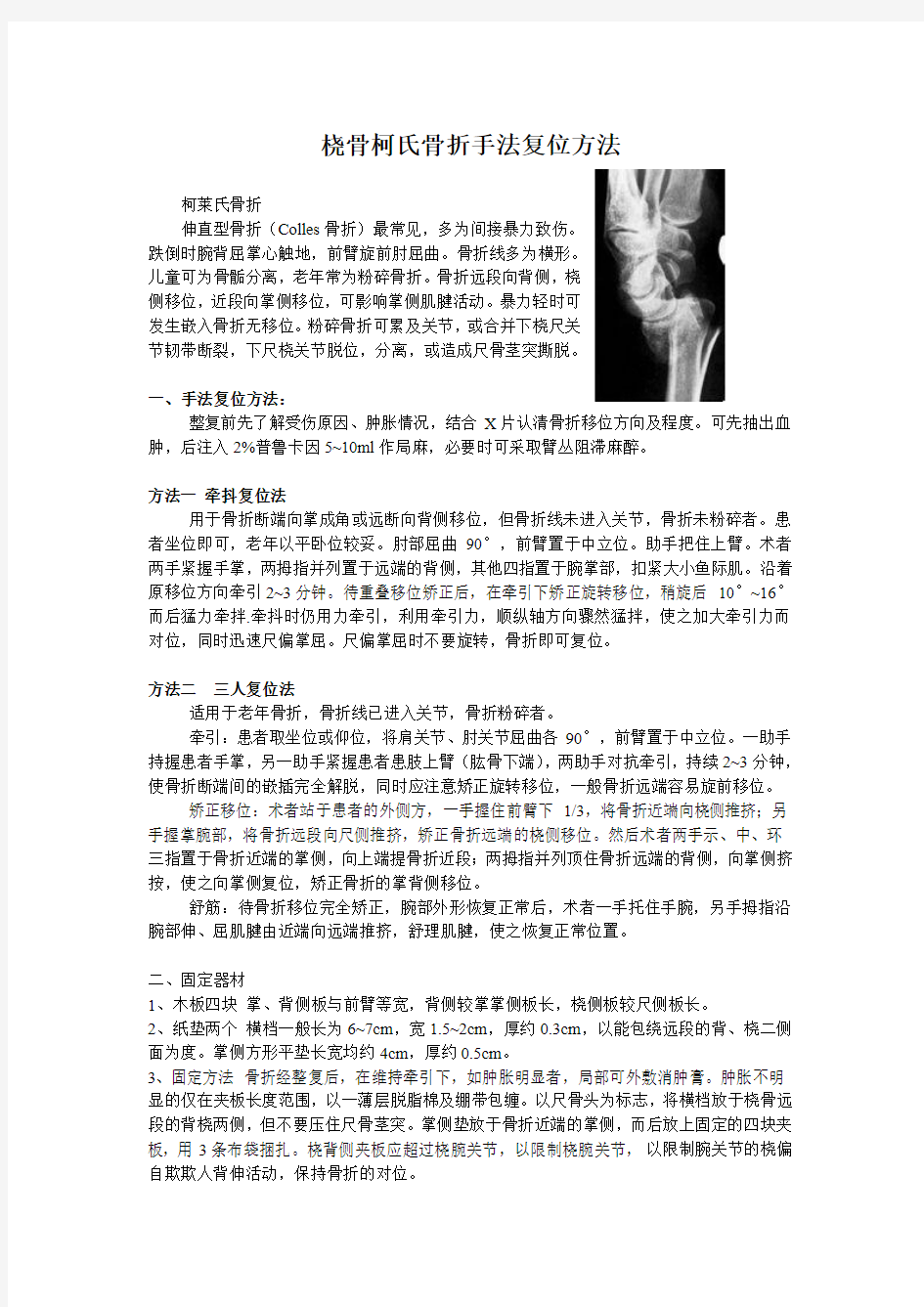

伸直型骨折(Colles骨折)最常见,多为间接暴力致伤。

跌倒时腕背屈掌心触地,前臂旋前肘屈曲。骨折线多为横形。

儿童可为骨骺分离,老年常为粉碎骨折。骨折远段向背侧,桡

侧移位,近段向掌侧移位,可影响掌侧肌腱活动。暴力轻时可

发生嵌入骨折无移位。粉碎骨折可累及关节,或合并下桡尺关

节韧带断裂,下尺桡关节脱位,分离,或造成尺骨茎突撕脱。

一、手法复位方法:

整复前先了解受伤原因、肿胀情况,结合X片认清骨折移位方向及程度。可先抽出血肿,后注入2%普鲁卡因5~10ml作局麻,必要时可采取臂丛阻滞麻醉。

方法一牵抖复位法

用于骨折断端向掌成角或远断向背侧移位,但骨折线未进入关节,骨折未粉碎者。患者坐位即可,老年以平卧位较妥。肘部屈曲90°,前臂置于中立位。助手把住上臂。术者两手紧握手掌,两拇指并列置于远端的背侧,其他四指置于腕掌部,扣紧大小鱼际肌。沿着原移位方向牵引2~3分钟。待重叠移位矫正后,在牵引下矫正旋转移位,稍旋后10°~16°而后猛力牵拌.牵抖时仍用力牵引,利用牵引力,顺纵轴方向骤然猛拌,使之加大牵引力而对位,同时迅速尺偏掌屈。尺偏掌屈时不要旋转,骨折即可复位。

方法二三人复位法

适用于老年骨折,骨折线已进入关节,骨折粉碎者。

牵引:患者取坐位或仰位,将肩关节、肘关节屈曲各90°,前臂置于中立位。一助手持握患者手掌,另一助手紧握患者患肢上臂(肱骨下端),两助手对抗牵引,持续2~3分钟,使骨折断端间的嵌插完全解脱,同时应注意矫正旋转移位,一般骨折远端容易旋前移位。

矫正移位:术者站于患者的外侧方,一手握住前臂下1/3,将骨折近端向桡侧推挤;另手握掌腕部,将骨折远段向尺侧推挤,矫正骨折远端的桡侧移位。然后术者两手示、中、环三指置于骨折近端的掌侧,向上端提骨折近段;两拇指并列顶住骨折远端的背侧,向掌侧挤按,使之向掌侧复位,矫正骨折的掌背侧移位。

舒筋:待骨折移位完全矫正,腕部外形恢复正常后,术者一手托住手腕,另手拇指沿腕部伸、屈肌腱由近端向远端推挤,舒理肌腱,使之恢复正常位置。

二、固定器材

1、木板四块掌、背侧板与前臂等宽,背侧较掌掌侧板长,桡侧板较尺侧板长。

2、纸垫两个横档一般长为6~7cm,宽1.5~2cm,厚约0.3cm,以能包绕远段的背、桡二侧面为度。掌侧方形平垫长宽均约4cm,厚约0.5cm。

3、固定方法骨折经整复后,在维持牵引下,如肿胀明显者,局部可外敷消肿膏。肿胀不明显的仅在夹板长度范围,以一薄层脱脂棉及绷带包缠。以尺骨头为标志,将横档放于桡骨远段的背桡两侧,但不要压住尺骨茎突。掌侧垫放于骨折近端的掌侧,而后放上固定的四块夹板,用3条布袋捆扎。桡背侧夹板应超过桡腕关节,以限制桡腕关节,以限制腕关节的桡偏自欺欺人背伸活动,保持骨折的对位。

最后通过透视或拍片检查,如骨折对位欠佳或纸压垫的位置不当,应予以及时矫正。然后将前臂置于中立位,屈肘90°,以三角巾悬挂于胸前。

伸直型桡骨远端骨折固定体位浅探 作者:和艳红,孙永强,张云彬,魏景梅,刘汝银 【摘要】 [目的]探讨桡骨远端伸直型骨折的固定体位。[方法]2002年9月-2008年8月选择210例桡骨远端伸直型骨折患者,进行多中心对照研究,对照组应用传统夹板掌屈位固定,治疗组塑性弹力夹板中立位固定。对腕关节局部症状、体征按照一定方法计分后,在受伤当日、整复后1周、去除外固定后3个时间点进行总积分比较,借以评价临床疗效。观察周期结束后3个月按照Gartland、Werley评分系统对腕关节功能进行评价。[结果]考虑中心效应差之后,治疗前与治疗后1周末、治疗前与去除固定器后临床总积分比较,均有显著性差异,治疗组优于对照组。两组随访腕关节功能评价有显著性差异,治疗组优于对照组。[结论]采用塑性弹力夹板对桡骨远端伸直型骨折进行中立位固定,对腕关节临床症状、体征和功能的改善均明显好于小夹板掌屈位固定。 【关键词】桡骨远端伸直型骨折; 中立位固定; 塑性弹力夹板 桡骨远端骨折治疗中常见的分歧是固定的体位。传统固定体位采用掌屈位,本科自2002年9月~2008年8月采用塑性弹力夹板,将腕关节固定于中立位,取得满意疗效。 1 临床资料与方法 1.1 对象 选取新鲜闭合性桡骨远端伸直型骨折(不合并血管、神经损伤)共210例,治疗组与对照组各105例,治疗组男23例,女82例,对照

组男19例,女86例。在河南省中医一、二附属医院及登封市骨科医院三家医院进行多中心临床研究。入组病人在进入研究前经研究者指导详细阅读知情同意书,知情同意书在病人本人签字后生效。 1.2 观察疗效性指标 在受伤当日、整复后1周、去除外固定后对腕关节局部症状、体征计分后进行总积分比较,借以评价临床疗效。积分方法如下: 1.2.1 骨折移位情况正常(0分):折端无重叠; 轻度(2分):折端重叠,桡骨短缩<5 mm;中度(4分):折端重叠,5 mm≤桡骨短缩≤10 mm; 重度(6分):折端重叠,桡骨短缩>10 mm。 1.2.2 肢体肿胀正常(0分);轻度(1分):略高于周围正常组织,肤色轻度改变;中度(2分):明显高于正常组织,肤色改变明显。重度(3分):明显增粗,肤色改变严重。 1.2.3 腕关节外形正常(0分);轻度畸形(1分):异于正常,银叉样畸形或枪刺样畸形不明显;中度畸形(2分):银叉样畸形或枪刺样畸形存在;重度畸形(3分):银叉样畸形和枪刺样畸形同时存在。表1 两组治疗前临床体征总计分比较组别NMean±SDMinimumMaximumz值P 值对照由表1可知,经t检验,P>0.05,两组治疗前临床体征具有可比性。 1.3 统计分析方法 计量资料两组比较用t检验,考虑中心效应时用协方差分析;等级资料组间比较用Wilcoxon秩和检验,考虑中心效应时用CMH检验,计数资料用卡方检验。

手法复位治疗桡骨小头半脱位32例体会(作者:__________ 单位: ___________ 邮编: ___________ ) 【关键词】桡骨小头;半脱位;手法复位 桡骨小头半脱位是儿童常见的损伤之一,名称很多,如疼痛性麻痹、肘恹伤、保姆肘、恼怒肘等,但以牵拉肘一词最为常用。Fournier 于1671年首先描述:多由小儿肘关节处于伸直,前臂旋前位突然受到牵拉所致。笔者从2006年10月?2009年10月,采用手法复位,治疗桡骨头半脱位32例,疗效满意,现报告如下。 1资料与方法 1.1 一般资料 本组32例患者中,男性20例,女性12例;年龄5个月?7 岁,其中5个月?1岁6例,2?5岁24例,5岁以上2例;左侧21 例,右侧11例。受伤原因:牵拉伤18例,跌伤9例,压伤2例,甩手伤2例,其他1例。伤后至来院时间30 min?2d,其中25例在1h之内就诊。 1.2诊断 (1)本病多为间接暴力所致;(2)患儿受伤后不愿上抬患肢,

前臂不能旋后;(3)肘关节处于伸展、前臂旋前下垂位;(4)肘关节无肿胀、畸形,但桡骨头处有明显压痛;(5)X线检查多数无异常[1 ]。 1.3治疗方法 家长抱住患儿面朝外坐于膝上,术者一手握住患儿腕部,一手 握住肘部使患肢呈半屈肘位,拇指置于桡骨头外侧向内按压,同时一手持前臂旋前、旋后或小幅度旋转及屈肘时,术者拇指可感到有一清脆响声,这时疼痛消失,患儿停止啼哭,患儿即能上抬患肢及取物, 说明复位成功。复位后可用三角巾悬吊前臂2~3d,指导家长3周内避免牵拉患肢,穿衣服先穿患肢,脱衣服先脱健肢,避免导致习惯性半脱位。 2结果 疗效标准:治愈,局部疼痛消失,肘关节活动功能恢复;未愈,症状无改善,上肢不能上举,前臂不能旋转。本组病例一次成功者30例,另有两例因青年医师对本病认识不足,见局部不红不肿,X线检查又无异常,当一般损伤处理,直到第2天复诊时方予以纠正。本组32例复位成功后随访3?6个月,全部治愈。 3讨论 桡骨头半脱位多见于5岁以下儿童,左侧多于右侧]2],常由牵拉上肢引起,故又称“牵拉手。发病机制除牵拉伤外,还有解剖因素。肘关节由肱尺、肱桡、上尺桡关节共同组成,当肘关节完全伸直时,桡骨头与肱骨长轴位于一条线上,正常情况下提携角肘关节伸直时前臂外翻10 ~ 15 °,前臂旋转时此

第八单元桡骨下端骨折 一、A1 1、桡骨下端骨折是指发生在桡骨远侧端几厘米范围内的骨折 A、1厘米 B、2厘米 C、3厘米 D、4厘米 E、5厘米 2、桡骨远端骨折向背侧移位时呈何样畸形 A、爪形手 B、枪刺样 C、锅铲状 D、靴状 E、餐叉样 二、B 1、A.掌屈、桡偏位 B.掌屈、尺偏位 C.背伸、桡偏位 D.背伸、尺偏位 E.背伸位 <1> 、屈曲型桡骨下端骨折整复后,应将腕关节固定 A B C D E <2> 、伸直型桡骨下端骨折整复后,应将腕关节固定于 A B C D E 答案部分 一、A1 1、 【正确答案】 C 【答案解析】桡骨下端骨折是指发生在桡骨远侧端3cm以内的骨折。 【该题针对“桡骨下端骨折”知识点进行考核】 2、 【正确答案】 E 【答案解析】桡骨下端骨折临床表现 (1)病史:有明显的外伤史。 (2)症状体征:伤后局部肿胀、疼痛、手腕功能部分或完全丧失。骨折远端向背侧移位时,可见“餐叉样”畸形;向桡侧移位时,呈“枪上刺刀状”畸形;缩短移位时,可触及上移的桡骨茎突;无移位或不完全骨折时,肿胀多不明显,仅觉得局部疼痛和压痛,可有环状压痛和纵轴压痛,腕和指运动不便,握力减弱,须注意与腕部软组织扭伤鉴别。 【该题针对“桡骨下端骨折”知识点进行考核】 二、B 1、 【正确答案】 A

【答案解析】桡骨下端骨折固定方法 (1)无移位骨折:不需要整复,仅用掌、背两侧夹板固定2~3周即可。 (2)伸直型骨折:先在骨折远端背侧和近端掌侧分别放一平垫,然后放上夹板,夹板上端达前臂中、上1/3,桡、背侧夹板下端应超过腕关节,限制手腕的桡偏和背伸活动。 (3)屈曲型骨折:在远端的掌侧和近端的背侧各放一平垫,桡、掌侧夹板下端应超过腕关节,限制桡偏和掌屈活动。 扎上三条布带后,将前臂悬挂胸前,患肢保持在旋后15°或中立位,纠正骨折再移位倾向,固定4~5周。【该题针对“桡骨下端骨折”知识点进行考核】 【正确答案】 C 【答案解析】桡骨下端骨折固定方法 (1)无移位骨折:不需要整复,仅用掌、背两侧夹板固定2~3周即可。 (2)伸直型骨折:先在骨折远端背侧和近端掌侧分别放一平垫,然后放上夹板,夹板上端达前臂中、上1/3,桡、背侧夹板下端应超过腕关节,限制手腕的桡偏和背伸活动。 (3)屈曲型骨折:在远端的掌侧和近端的背侧各放一平垫,桡、掌侧夹板下端应超过腕关节,限制桡偏和掌屈活动。 扎上三条布带后,将前臂悬挂胸前,患肢保持在旋后15°或中立位,纠正骨折再移位倾向,固定4~5周。【该题针对“桡骨下端骨折”知识点进行考核】

小儿桡骨小头半脱位的 复位手法 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

小儿桡骨小头半脱位的复位手法 小儿桡骨小头半脱位,俗称错环,是儿童特有常见的损伤,其伤势虽不重,但同样影响肘关节的活动功能。 引起本病发生原因主要是因猛力牵拉小儿前臂,造成肱桡关节松动,关节在脱错过程中,由于儿童的桡骨小头发育不全,头小颈粗,引起环状韧带不全滑脱,阻碍关节自行复位而产生半脱位。 症状表现为:患儿诉其患侧近腕部,手不能上举过头,肘关节外侧方压痛,但无明显肿胀,X光片无翼常改变。 复位手法: 手法复位是治疗本病的主要方法,均可一次痊愈。复位时让患儿脱去上衣,露出患肢,由家长抱扶,患肢朝向施法者,施法者立于患侧,一手握住患腕使其旋前,另一手握住肘上部稍加用力对抗牵拉,同时将前臂旋后,听到清脆的复位音时,证明已复位。如果没有复位,其复位手法,只需将前臂旋后改为旋前,即可听到复位音。 注意事项 复位后在一周内,尽量避免牵拉患儿前臂,以免引起复发出现习惯性脱位。 如何防治小儿桡骨小头半脱位? 小儿桡骨小头半脱位是一种常见的儿童肘部损伤。大多发生在1~4岁,因为在此年龄儿童的肘关节韧带、关节囊和肌肉均较松弛,桡骨小头也尚未发育成熟。当肘关节突然受到牵拉时,肘关节腔内的负压将关节囊和环状韧带吸入肱桡关节间隙,环状韧带可向上越过尚未发育成熟的桡骨小头,嵌于肱骨小头和桡骨小头之间,阻碍了桡骨小头的回复原位。常由于儿童被家长牵手时牵拉过猛,加之儿童体重的反牵引力,导致桡骨小头半脱位,故也称之为牵拉肘。 小儿桡骨半脱位后患儿哭闹不宁,患肢不敢举动,多由健侧上肢托扶患肢或下垂患肢。由于疼痛患肢不敢旋后而处于旋前位,肘关节不能伸屈,桡骨小头处有明显压痛。但X光片可正常。 桡骨小头半脱位可手法复位,其方法简便易学。以一手握住小儿患肢手腕部稍给以牵引后使前臂旋后,同时以另一手拇指给桡骨小头以压力,则可听到轻微弹响声,或有滑入腔隙震动感,此时表明已复位。复位后关节的疼痛及活动受限立即消除。患儿可以像正常时一样将上肢举过头顶或持物玩耍,并能作前臂的屈、伸、旋前或旋后运动,以促进复位。复位后用三角带悬吊上肢1周,以防止发生再脱位。如果多次发生脱位,则在复位后石膏固定3周,避免成为习惯性桡骨小头半脱位。

桡骨柯氏骨折(伸直型桡骨下端骨折)手法复位 方法 柯莱氏骨折 伸直型骨折(Colles骨折)最常见,多为间接暴力致伤。跌倒时腕背屈掌心触地,前臂旋前肘屈曲。骨折线多为横形。儿童可为骨骺分离,老年常为粉碎骨折。骨折远段向背侧,桡侧移位,近段向掌侧移位,可影响掌侧肌腱活动。暴力轻时可发生嵌入骨折无移位。粉碎骨折可累及关节,或合并下桡尺关节韧带断裂,下尺桡关节脱位,分离,或造成尺骨茎突撕脱。 一、手法复位方法:整复前先了解受伤原因、肿胀情况,结合X片认清骨折移位方向及程度。可先抽出血肿,后注入2%普鲁卡因5~10ml作局麻,必要时可采取臂丛阻滞麻醉。方法一牵抖复位法用于骨折断端向掌成角或远断向背侧移位,但骨折线未进入关节,骨折未粉碎者。患者坐位即可,老年以平卧位较妥。肘部屈曲90,前臂置于中立位。助手把住上臂。术者两手紧握手掌,两拇指并列置于远端的背侧,其他四指置于腕掌部,扣紧大小鱼际肌。沿着原移位方向牵引2~3分钟。待重叠移位矫正后,在牵引下矫正旋转移位,稍旋后10~16而后猛力牵拌、牵抖时仍用力牵引,利用牵引力,顺纵轴方向骤然猛拌,使之加大牵引力

而对位,同时迅速尺偏掌屈。尺偏掌屈时不要旋转,骨折即可复位。方法二 三人复位法适用于老年骨折,骨折线已进入关节,骨折粉碎者。牵引:患者取坐位或仰位,将肩关节、肘关节屈曲各90,前臂置于中立位。一助手持握患者手掌,另一助手紧握患者患肢上臂(肱骨下端),两助手对抗牵引,持续2~3分钟,使骨折断端间的嵌插完全解脱,同时应注意矫正旋转移位,一般骨折远端容易旋前移位。矫正移位:术者站于患者的外侧方,一手握住前臂下1/3,将骨折近端向桡侧推挤;另手握掌腕部,将骨折远段向尺侧推挤,矫正骨折远端的桡侧移位。然后术者两手示、中、环三指置于骨折近端的掌侧,向上端提骨折近段;两拇指并列顶住骨折远端的背侧,向掌侧挤按,使之向掌侧复位,矫正骨折的掌背侧移位。 舒筋:待骨折移位完全矫正,腕部外形恢复正常后,术者一手托住手腕,另手拇指沿腕部伸、屈肌腱由近端向远端推挤,舒理肌腱,使之恢复正常位置。 二、固定器材 1、木板四块掌、背侧板与前臂等宽,背侧较掌掌侧板长,桡侧板较尺侧板长。 2、纸垫两个横档一般长为6~7cm,宽1、5~2cm,厚约0、3cm,以能包绕远段的背、桡二侧面为度。掌侧方形平垫长宽均约4cm,厚约0、5cm。

手法整复联合中药治疗伸直型桡骨下端骨折的临床效果 目的:探讨并分析手法整复联合中药治疗伸直型桡骨下端骨折的临床效果。方法:选择2013年3月-2014年10月笔者所在医院骨科门诊部收治的伸直型桡骨下端骨折患者20例,全部患者采用手法整复、超腕关节夹板外固定,同时配合功能锻炼、内服中药汤剂及外用熏洗治疗,随访4个月~1年,观察所有患者的临床疗效及治疗前后的V AS评分和腕关节功能评分。结果:20例患者中,优13例,良6例,差1例,优良率为95.0%。其中1例为严重粉碎性骨折,夹板固定后移位明显,后转手术治疗。所有患者治疗后的V AS评分(2.15±0.44)分,显著低于治疗前的(8.22±1.13)分,而腕关节功能评分(91.02±5.66)分,显著高于治疗前的(38.46±3.18)分,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论:手法整复联合中药治疗伸直型桡骨下端骨折具有显著效果,能够改善患者关节功能,减轻腕关节疼痛,值得临床广泛推广。 标签:手法整复;伸直型桡骨下端骨折;中药治疗;临床疗效 随着交通工具的普及和生活节奏的加快,骨折的发生率逐渐升高,其中桡骨下端骨折是较为常见的骨折类型之一,桡骨下端骨折通常指在桡骨远侧端2~3 cm处,骨的完整性及连续性遭到破坏,多为闭合骨折,临床上也称为桡骨远端骨折[1]。桡骨下端较为粗大,主要为松质骨构成,此处易发生骨折,其原因是由于应力的薄弱点位于松质骨与坚质骨的交界处[2]。桡骨下端骨折主要分为屈曲型、伸直型、掌侧缘和背侧缘四种骨折类型。其中伸直型骨折(Colles骨折)类型最常见,好发于中老年人,女性多于男性,多是由于间接暴力所致,例如患者跌倒后腕背屈掌心着地、后肘部伸展、前臂旋前等。若复位不当,则易造成手指与腕部的慢性疼痛、僵硬及功能障碍,严重影响手部的功能及正常使用[3]。目前临床上多采用闭合复位联合外固定治疗,因此笔者所在医院选取2013年3月-2014年10月的20例伸直型桡骨下端骨折患者采用手法整复、超腕关节夹板外固定,同时配合按摩康复、中药汤剂及熏洗治疗,取得了显著的临床疗效,汇报如下。 1 资料与方法 1.1 一般资料 选取2013年3月-2014年10月从笔者所在医院骨科门诊部20例伸直型桡骨下端骨折患者作为研究对象,其中男8例,女12例,年龄17~69岁,平均(46.1±5.2)岁;伤后就诊时间1~13 h,平均(5.3±1.3)h;受伤原因均为高处坠落或摔伤;其中左侧9例,右侧11例;骨折类型:粉碎性骨折1例、横断性骨折10例、斜面型骨折9例;所有患者均有不同程度移位。排除标准:开放性骨折患者、其他骨折类型患者、伴有严重内科疾病者及治疗依从性差者。 1.2 治疗方法

小儿桡骨小头半脱位的复 位手法 Prepared on 22 November 2020

小儿桡骨小头半脱位的复位手法 小儿桡骨小头半脱位,俗称错环,是儿童特有常见的损伤,其伤势虽不重,但同样影响肘关节的活动功能。 引起本病发生原因主要是因猛力牵拉小儿前臂,造成肱桡关节松动,关节在脱错过程中,由于儿童的桡骨小头发育不全,头小颈粗,引起环状韧带不全滑脱,阻碍关节自行复位而产生半脱位。 症状表现为:患儿诉其患侧近腕部,手不能上举过头,肘关节外侧方压痛,但无明显肿胀,X光片无翼常改变。 复位手法: 手法复位是治疗本病的主要方法,均可一次痊愈。复位时让患儿脱去上衣,露出患肢,由家长抱扶,患肢朝向施法者,施法者立于患侧,一手握住患腕使其旋前,另一手握住肘上部稍加用力对抗牵拉,同时将前臂旋后,听到清脆的复位音时,证明已复位。如果没有复位,其复位手法,只需将前臂旋后改为旋前,即可听到复位音。 注意事项 复位后在一周内,尽量避免牵拉患儿前臂,以免引起复发出现习惯性脱位。 如何防治小儿桡骨小头半脱位 小儿桡骨小头半脱位是一种常见的儿童肘部损伤。大多发生在1~4岁,因为在此年龄儿童的肘关节韧带、关节囊和肌肉均较松弛,桡骨小头也尚未发育成熟。当肘关节突然受到牵拉时,肘关节腔内的负压将关节囊和环状韧带吸入

肱桡关节间隙,环状韧带可向上越过尚未发育成熟的桡骨小头,嵌于肱骨小头和桡骨小头之间,阻碍了桡骨小头的回复原位。常由于儿童被家长牵手时牵拉过猛,加之儿童体重的反牵引力,导致桡骨小头半脱位,故也称之为牵拉肘。 小儿桡骨半脱位后患儿哭闹不宁,患肢不敢举动,多由健侧上肢托扶患肢或下垂患肢。由于疼痛患肢不敢旋后而处于旋前位,肘关节不能伸屈,桡骨小头处有明显压痛。但X光片可正常。 桡骨小头半脱位可手法复位,其方法简便易学。以一手握住小儿患肢手腕部稍给以牵引后使前臂旋后,同时以另一手拇指给桡骨小头以压力,则可听到轻微弹响声,或有滑入腔隙震动感,此时表明已复位。复位后关节的疼痛及活动受限立即消除。患儿可以像正常时一样将上肢举过头顶或持物玩耍,并能作前臂的屈、伸、旋前或旋后运动,以促进复位。复位后用三角带悬吊上肢1周,以防止发生再脱位。如果多次发生脱位,则在复位后石膏固定3周,避免成为习惯性桡骨小头半脱位。

关节脱位复位技术基本操作 颞下颌关节脱位 【病因】 颞下颌关节脱位一般为双侧性,老年人多见,多发生于大笑或打呵欠开口过大时易习惯性脱位。 【诊断】 患者呈半张口弹性固定位,唾液不断外流,说话不清,进食、咀嚼、吞咽均有困难。由于下颌髁突滑出,在耳屏前可触及明显凹陷区。 【复位】 1、予每侧关节腔内注入2%普鲁卡因5ml 下手法复位。 2、人靠墙低坐头后部紧抵墙壁。术者面对而站,纱布包好两拇指伸进其口,分别按在两侧最后一颗磨牙上,其余手指托住下颌。两拇指向前下方压拖至感到骨端滑动牵开,其余手指逐渐将下颌向后、上方托起,可听到“咔嗒”一声,迅速双拇指移向两侧颊部以免咬伤。若病人口能张合、咬合关系良好示复位成功。 3、位后宜进饮食,避免张大口,用四头带将下颌适当固定2?3天,松紧度以能小口进食、说话无障碍为限。 肩关节脱位 【病因】 肩关节由肱骨头和肩胛盂构成,因肩胛盂小而浅加之外力作用常可脱位。创伤是肩关节脱位主要原因,多为间接暴力所致。临床分前后、上下脱位。前脱位常见,因腋窝部肌力较弱当侧身跃倒或受到撞击,上肢外展、外旋位手掌着地时,间接暴力上达肱骨头推向腋窝部冲破关节囊前臂致前脱位,肱骨头可能位于锁骨下、喙突下、肩前方及关节盂下,以喙突下脱位最常见。 【诊断】 1、明确上肢外展外旋或后伸着地的外伤史,肩部肿痛、畸形、功能障碍。 2、检查时见患者用健手托住患侧前臂、头向患侧倾斜姿势。肩峰突出,下方凹

陷,呈现典型的方肩畸形,上臂外展20°?30°弹性固定。应考虑肩关节脱位的可能。 3、肩部触诊关节盂空虚感,在不同位置可触摸到有肱骨头: ①盂下型:患侧上肢长于健侧,腋窝可触到圆滑的肱骨头。 ②喙突下型:在喙突下可触摸到肱骨头。 ③锁骨下型:锁骨下可触到肱骨头。 ④后脱位:肩前方变平,喙突及肩峰明显突出,上臂内旋畸形,肩胛冈骨下可触到肱骨头。 ⑤肩关节脱位合并骨折:局部肿痛,肱骨头附近明显压痛,或有淤血斑,应考虑肱骨大结节撕脱骨折,需作X 线检查。 4、Dugas征阳性患侧肘部紧贴胸部时,手掌触不到健侧肩部,或手掌搭在健侧肩部时,肘部无法贴近胸壁;又称搭肩试验。 5 、X线检查能证实脱位的类型,还能发现是否合并骨折。 【鉴别诊断】 肱骨外科颈骨折: ①相同点:伤后肩部肿痛,功能障碍。 ②不同点:骨折有大片瘀斑,肩峰下可触及大结节饱满,有骨擦音,无 弹性固定,无方肩畸形,患肢比健肢短,Dugas征阴性。 【复位】 1、可予利多卡因局麻或臂丛麻醉。 2、Hippocrates 法复位:患者仰卧位,术者立于患侧,双手握患者腕部持 续牵引,足跟置于腋下,加大牵引力同时外旋患肢并内收保持3?5 分钟即可复位,常能听到或感到复位的弹响声;再作Dugas征检查,由阳性转为阴性。一般左肩脱位用左足,右肩脱位用右足。又称手拉足蹬法。 3、旋转法:患者坐位或仰卧位,助手对抗牵引。术者一手握腕部、屈肘90° 另一手握肘部持续牵引,同时使上臂外展,然后外旋内收,肘贴胸壁,内旋上臂将患侧手掌放到健侧肩上,即可复位。 4 、固定:单纯性肩关节脱位可用三角巾悬吊上肢,曲肘90°,腋窝垫棉垫固定3周,合并大结节骨折者应延长1?2周。若关节囊损伤严重或肩带肌肌力不足者,术后摄片会有肩关节半脱位,宜将患者手掌搭在对侧肩部,肘部贴近胸壁,绷带将上臂固定

【关键词】 桡骨小头;半脱位;手法复位 桡骨小头半脱位是儿童常见的损伤之一, 名称很多,如疼痛性麻痹、 肘恹伤、保姆肘、恼怒肘等,但以牵拉肘一词最为常用。Fournier 于1671 年首先描述:多由小儿肘关节处于伸直,前臂旋前位突然受到牵拉所致。 笔者从2006年10月?2009年10月,采用手法复位,治疗桡骨头半脱位 例,疗效满意,现报告如下。 1资料与方法 1.1 一般资料 本组32例患者中,男性20例,女性12例;年龄5个月?7岁, 中5个月?1岁6例,2?5岁24例,5岁以上2例;左侧21例,右侧 例。受伤原因:牵拉伤18例,跌伤9例,压伤2例,甩手伤2例,其他1 例。伤后至来院时间30 min ?2d,其中25例在1h 之内就诊。 1.2 诊断 (1) 本病多为间接暴力所致;(2)患儿受伤后不愿上抬患肢,前 尹法复位治疗桡骨 骨小头半脱位 32例体会 32 11

臂不能旋后;(3)肘关节处于伸展、前臂旋前下垂位;(4)肘关节无肿胀、 畸形,但桡骨头处有明显压痛;(5) X 线检查多数无异常[1]o 1.3 治疗方法 家长抱住患儿面朝外坐于膝上,术者一手握住患儿腕部,一手握住 肘部使患肢呈半屈肘位,拇指置于桡骨头外侧向内按压,同时一手持前臂 旋前、旋后或小幅度旋转及屈肘时,术者拇指可感到有一清脆响声,这时 疼痛消失,患儿停止啼哭,患儿即能上抬患肢及取物,说明复位成功。复 位后可用三角巾悬吊前臂 2?3d ,指导家长3周内避免牵拉患肢,穿衣服 先穿患肢,脱衣服先脱健肢,避免导致习惯性半脱位。 2结果 疗效标准:治愈,局部疼痛消失,肘关节活动功能恢复;未愈, 症状无改善,上肢不能上举,前臂不能旋转。本组病例一次成功者 另有两例因青年医师对本病认识不足,见局部不红不肿, 常,当一般损伤处理,直 到第 2天复诊时方予以纠正。本组 32例复位成 功后随访3?6个月,全部治愈。 3讨论 桡骨头半脱位多见于5岁以下儿童,左侧多于右侧[2],常由牵拉 上肢引起,故又称“牵拉手” 。发病机制除牵拉伤外,还有解剖因素。肘 关节由肱尺、肱桡、上尺桡关节共同组成,当肘关节完全伸直时,桡骨头 与肱骨长轴位于一条线上,正常情况下提携角肘关节伸直时前臂外翻 10? 30 例, X 线检查又无异

小儿桡骨小头半脱位的复位手法 小儿桡骨小头半脱位,俗称错环,是儿童特有常见的损伤,其伤势虽不重,但同样影响肘关节的活动功能。 引起本病发生原因主要是因猛力牵拉小儿前臂,造成肱桡关节松动,关节在脱错过程中,由于儿童的桡骨小头发育不全,头小颈粗,引起环状韧带不全滑脱,阻碍关节自行复位而产生半脱位。 症状表现为:患儿诉其患侧近腕部疼痛,手不能上举过头,肘关节外侧方压痛,但无明显肿胀,X光片无翼常改变。 复位手法: 手法复位是治疗本病的主要方法,均可一次痊愈。复位时让患儿脱去上衣,露出患肢,由家长抱扶,患肢朝向施法者,施法者立于患侧,一手握住患腕使其旋前,另一手握住肘上部稍加用力对抗牵拉,同时将前臂旋后,听到清脆的复位音时,证明已复位。如果没有复位,其复位手法,只需将前臂旋后改为旋前,即可听到复位音。 注意事项 复位后在一周内,尽量避免牵拉患儿前臂,以免引起复发出现习惯性脱位。 如何防治小儿桡骨小头半脱位? 小儿桡骨小头半脱位是一种常见的儿童肘部损伤。大多发生在1~4岁,因为在此年龄儿童的肘关节韧带、关节囊和肌肉均较松弛,桡骨小头也尚未发育成熟。当肘关节突然受到牵拉时,肘关节腔内的负压将关节囊和环状韧带吸入肱桡关节间隙,环状韧带可向上越过尚未发育成熟的桡骨小头,嵌于肱骨小头和桡骨小头之间,阻碍了桡骨小头的回复原位。常由于儿童被家长牵手时牵拉过猛,加之儿童体重的反牵引力,导致桡骨小头半脱位,故也称之为牵拉肘。 小儿桡骨半脱位后患儿哭闹不宁,患肢不敢举动,多由健侧上肢托扶患肢或下垂患肢。由于疼痛患肢不敢旋后而处于旋前位,肘关节不能伸屈,桡骨小头处有明显压痛。但X光片可正常。 桡骨小头半脱位可手法复位,其方法简便易学。以一手握住小儿患肢手腕部稍给以牵引后使前臂旋后,同时以另一手拇指给桡骨小头以压力,则可听到轻微弹响声,或有滑入腔隙震动感,此时表明已复位。复位后关节的疼痛及活动受限立即消除。患儿可以像正常时一样将上肢举过头顶或持物玩耍,并能作前臂的屈、伸、旋前或旋后运动,以促进复位。复位后用三角带悬吊上肢1周,以防止发生再脱位。如果多次发生脱位,则在复位后石膏固定3周,避免成为习惯性桡骨小头半脱位。