Porter's Generic Strategies

If the primary determinant of a firm's profitability is the attractiveness of the industry in which it operates, an important secondary determinant is its position within that industry. Even though an industry may have below-average profitability, a firm that is optimally positioned can generate superior returns.

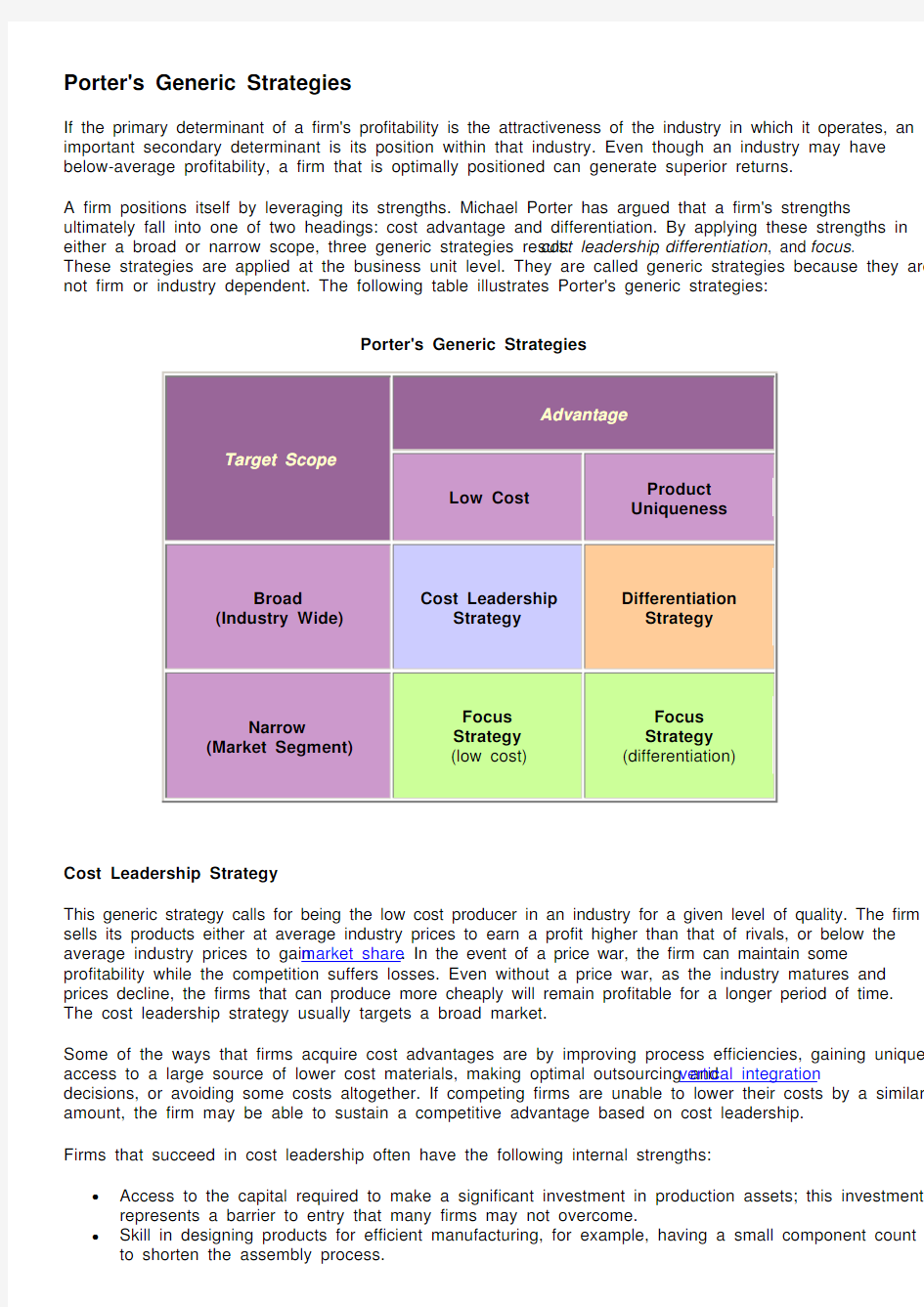

A firm positions itself by leveraging its strengths. Michael Porter has argued that a firm's strengths ultimately fall into one of two headings: cost advantage and differentiation. By applying these strengths in either a broad or narrow scope, three generic strategies result: cost leadership, differentiation, and focus. These strategies are applied at the business unit level. They are called generic strategies because they are not firm or industry dependent. The following table illustrates Porter's generic strategies:

Porter's Generic Strategies

Cost Leadership Strategy

This generic strategy calls for being the low cost producer in an industry for a given level of quality. The firm sells its products either at average industry prices to earn a profit higher than that of rivals, or below the average industry prices to gain market share. In the event of a price war, the firm can maintain some profitability while the competition suffers losses. Even without a price war, as the industry matures and prices decline, the firms that can produce more cheaply will remain profitable for a longer period of time. The cost leadership strategy usually targets a broad market.

Some of the ways that firms acquire cost advantages are by improving process efficiencies, gaining unique access to a large source of lower cost materials, making optimal outsourcing and vertical integration decisions, or avoiding some costs altogether. If competing firms are unable to lower their costs by a similar amount, the firm may be able to sustain a competitive advantage based on cost leadership.

Firms that succeed in cost leadership often have the following internal strengths:

?Access to the capital required to make a significant investment in production assets; this investment represents a barrier to entry that many firms may not overcome.

?Skill in designing products for efficient manufacturing, for example, having a small component count to shorten the assembly process.

?High level of expertise in manufacturing process engineering.

?Efficient distribution channels.

Each generic strategy has its risks, including the low-cost strategy. For example, other firms may be able to lower their costs as well. As technology improves, the competition may be able to leapfrog the production capabilities, thus eliminating the competitive advantage. Additionally, several firms following a focus strategy and targeting various narrow markets may be able to achieve an even lower cost within their segments and as a group gain significant market share.

Differentiation Strategy

A differentiation strategy calls for the development of a product or service that offers unique attributes that are valued by customers and that customers perceive to be better than or different from the products of the competition. The value added by the uniqueness of the product may allow the firm to charge a premium price for it. The firm hopes that the higher price will more than cover the extra costs incurred in offering the unique product. Because of the product's unique attributes, if suppliers increase their prices the firm may be able to pass along the costs to its customers who cannot find substitute products easily.

Firms that succeed in a differentiation strategy often have the following internal strengths:?Access to leading scientific research.

?Highly skilled and creative product development team.

?Strong sales team with the ability to successfully communicate the perceived strengths of the product.

?Corporate reputation for quality and innovation.

The risks associated with a differentiation strategy include imitation by competitors and changes in customer tastes. Additionally, various firms pursuing focus strategies may be able to achieve even greater differentiation in their market segments.

Focus Strategy

The focus strategy concentrates on a narrow segment and within that segment attempts to achieve either a cost advantage or differentiation. The premise is that the needs of the group can be better serviced by focusing entirely on it. A firm using a focus strategy often enjoys a high degree of customer loyalty, and this entrenched loyalty discourages other firms from competing directly.

Because of their narrow market focus, firms pursuing a focus strategy have lower volumes and therefore less bargaining power with their suppliers. However, firms pursuing a differentiation-focused strategy may be able to pass higher costs on to customers since close substitute products do not exist.

Firms that succeed in a focus strategy are able to tailor a broad range of product development strengths to a relatively narrow market segment that they know very well.

Some risks of focus strategies include imitation and changes in the target segments. Furthermore, it may be fairly easy for a broad-market cost leader to adapt its product in order to compete directly. Finally, other focusers may be able to carve out sub-segments that they can serve even better.

A Combination of Generic Strategies

- Stuck in the Middle?

These generic strategies are not necessarily compatible with one another. If a firm attempts to achieve an advantage on all fronts, in this attempt it may achieve no advantage at all. For example, if a firm differentiates itself by supplying very high quality products, it risks undermining that quality if it seeks to become a cost leader. Even if the quality did not suffer, the firm would risk projecting a confusing image. For this reason, Michael Porter argued that to be successful over the long-term, a firm must select only one

of these three generic strategies. Otherwise, with more than one single generic strategy the firm will be "stuck in the middle" and will not achieve a competitive advantage.

Porter argued that firms that are able to succeed at multiple strategies often do so by creating separate business units for each strategy. By separating the strategies into different units having different policies and even different cultures, a corporation is less likely to become "stuck in the middle."

However, there exists a viewpoint that a single generic strategy is not always best because within the same product customers often seek multi-dimensional satisfactions such as a combination of quality, style, convenience, and price. There have been cases in which high quality producers faithfully followed a single strategy and then suffered greatly when another firm entered the market with a lower-quality product that better met the overall needs of the customers.

Generic Strategies and Industry Forces

These generic strategies each have attributes that can serve to defend against competitive forces. The following table compares some characteristics of the generic strategies in the context of the Porter's five forces.

Generic Strategies and Industry Forces

《国家竞争优势》 迈克尔.波特 一、本书的理论背景和地位 二、本书写作的时代背景 三、理论体系 (一)钻石理论———影响产业国际竞争力的基本因素 1、生产要素 2、需求因素 3、相关和支持产业因素 4、企业组织、战略和竞争状态因素 5、其他因素——机遇和政府 (二)产业群理论 (三)经济发展四阶段划分 阶段一:生产要素导向阶段 阶段二:投资导向阶段 阶段三:创新导向阶段 阶段四:富裕导向阶段 四、国家竞争优势理论的贡献 (一)区分了“竞争优势”与“比较优势” (二)提出了一个重要的分析工具 (三)强调动态的竞争优势 (四)强调国内需求的重要性 (五)强调国家在决定竞争优势方面的能动作用 (六)划分了国际竞争的发展阶段划分 五、案例——以日本为例 (一)日本的崛起 (二)思考:日本的没落 六、思考:国家竞争优势理论对目前中国的应用 (一)在要素条件方面 (二)在需求条件方面 (三)在支持性产业和相关产业方面 (四)在公司竞争方面 (五)政府方面

《国家竞争优势》迈克尔.波特 一、本书的理论背景和地位 在管理学界,迈克尔〃波特被誉为一颗璀璨夺目的明星。在波特的众多著作中,竞争三部曲(1980年的《竞争策略》、1985年的《竞争优势》和1990年的《国家竞争优势》)奠定了他在策略领域的大师地位,尤其是《国家竞争优势》堪称划时代的巨著。 他早期的研究,如1980年的《竞争战略》和1985年的《竞争优势》在分析产业结构的基础上,提出了竞争优势的概念。到了1986年的《全球产业竞争》,波特开始将其理论架构延伸到国际竞争的背景当中。而成为里根政府产业竞争力委员会成员的经历,使波特意识到国家环境对于企业竞争的成功所扮演的关键角色,因此他开始探寻一个国家创造并保持其产业竞争优势的因素。波特教授在历时3年、有200多人参与、分析数百个产业发展案例、比较数十个国家(美、德、瑞典、瑞士、丹麦、意大利、英、日、韩国、新加坡等)后, 终于在1990年出版了《国家竞争优势》。可见,产业竞争力始终是波特研究的核心。当研究重心提升到国家层面和国际竞争后,波特将衡量一国某产业是否具有竞争优势的最佳指标确定为该产业是否具有向众多国家持续、大量出口的能力。 二、本书写作的时代背景 战后,在第三次科技革命的推动下,美国经济一枝独秀,商品遍布世界每一角落,贸易年年盈余,美国垄断着世界市场。但是,随着西欧(特别是西德)和日本的经济恢复,经济实力不断增强,在国际市场上同美国展开了激烈争夺,动摇了美国在国际贸易中的垄断地位。尤其是从70年代到80年代初,美国经济陷于滞胀状态,劳动生产率特别是制造业劳动生产率的增长速度低于多数西方国家。进入80年代后,世界经济贸易领域的竞争日趋激烈,美国在国际市场上享有优势的资本密集型和技术密集型产品几乎在大多数领域内失去了与日本的竞争能力,即使是高科技产业,日本也正在赶上或超过美国。结果美国国际市场份额不断遭受日本和西欧的蚕食,并且国内市场也自身难保。例如,到1992年,日本出口到美国的小汽车已占美国汽车市场的1/4左右,而且有扩大的势头,压得美国兰大汽车公司喘不过气来,不断裁员减产。美国产品竟争力下降使得美国的外贸状况日益恶化,逆差高居不下。对此,美国朝野上下压力沉沉,焦虑万分,政府、企业和经济学家们纷纷在反思和寻求对策:决定一国的国际竟争力的基本因素究竟是什么?美国的国际竟争力为何会下降?怎样使衰退的美国再现活力,保持和提高美国的国际竞争优势于波特的理论就是在上述背景下产生的。

基本竞争战略 波特三大一般性战略 简介 基本竞争战略是由美国哈佛商学院著名的战略管理学家迈克尔·波特提出。 基本竞争战略有三种:成本领先战略、差异化战略、集中化战略。企业必须从这三种战略中选择一种,作为其主导战略。要么把成本控制到比竞争者更低的程度;要么在企业产品和服务中形成与众不同的特色,让顾客感觉到你提供了比其他竞争者更多的价值;要么企业致力于服务于某一特定的市场细分、某一特定的产品种类或某一特定的地理范围。这三种战略架构上差异很大,成功地实施它们需要不同的资源和技能,由于企业文化混乱、组织安排缺失、激励机制冲突,夹在中间的企业还可能因此而遭受更大的损失。 成本领先战略(Overall cost leadership) 1.成本领先战略的类型 成本领先战略也称为低成本战略,是指企业通过有效途径降低成本,使企业的全部成本低于竞争对手的成本,甚至是在同行业中最低的成本,从而获取竞争优势的一种战略。根据企业获取成本优势的方法不同,我们把成本领先战略概括为如下几种主要类型: (1)简化产品型成本领先战略;就是使产品简单化,即将产品或服务中添加的花样全部取消。 (2)改进设计型成本领先战略;

(3)材料节约型成本领先战略; (4)人工费用降低型成本领先战略; (5)生产创新及自动化型成本领先战略; 2.成本领先战略的适用条件与组织要求 (1)现有竞争企业之间的价格竞争非常激烈; (2)企业所处产业的产品基本上是标准化或者同质化的; (3)实现产品差异化的途径很少; (4)多数顾客使用产品的方式相同; (5)消费者的转换成本很低; (6)消费者具有较大的降价谈判能力。 企业实施成本领先战略,除具备上述外部条件之外,企业本身还必须具备如下技能和资源: (1)持续的资本投资和获得资本的途径; (2)生产加工工艺技能; (3)认真的劳动监督; (4)设计容易制造的产品;

国家竞争优势,又称“国家竞争优势钻石理论”,“钻石理论”。由哈佛大学商学院教授迈克尔·波特在其代表作《国家竞争优势》中提出,属于国际贸易理论之一。国家竞争优势理论既是基于国家的理论,也是基于公司的理论。国家竞争优势理论试图解释如何才能造就并保持可持续的相对优势。 钻石理论模型 : 包括:1.生产要素 它包括:人力资源;自然资源;知识资源;资本资源;基础设施 2.需求因素 国内需求条件是特定产业是否具有国际竞争力的另一个重要影响因素。一是本国市场上有关产业的产品需求若大于海外市场,则拥有规模经济,有利于该国建立该产业的国际竞争优势。二是若本国市场消费者需求层次高,则对相关产业取得国际竞争优势有利。因为老练、挑剔的消费者会对本国公司产生一种促进改进产品质量、性能和服务等方面的压力。三是如果本国需求具有超前性,那么为它服务的本国厂商也就相应地走在了世界其他厂商的前面。 3.相关和支持产业因素 即与企业有关联的产业和供应商的竞争力。

4.企业组织、战略和竞争状态因素 它们是指一国国内支配企业创建、组织和管理的条件。 国家经济发展四个阶段 波特认为,国家经济发展可分为四个阶段,即生产要素导向阶段、投资导向阶段、创新导向阶段和富裕导向阶段,其中前三个阶段是国家竞争优势发展的主要力量,通常会带来经济上的繁荣,第四个阶段则是经济上的转折点,有可能因此而走下坡。 它给我们的启示是:在开放型经济背景下,一国产业结构状况并不是一成不变的,各国产业发展具有很强的能动性和可选择性,固有的比较优势不应成为谋求增强国际竞争优势的障碍。 中国的竞争优势主要是在制造业 中国制造业的竞争优势分析:一国特定产业的发展及其竞争优势又受“机遇”与“政府”因素影响,“政府”因素所带给产业的影响可正可负,此点对于政府产业政策制定应有重要涵义。下面就根据“钻石体系”理论来分析我国能在制造产业上获得的国际竞争优势。生产因素优势从生产因素方面来看,我国具备低成本制造的要素。首先,人力资源充足,人力成本低。农村大量富余劳动力可以源源不断地为城市提供低成本的低技术产业工人。这一项是发达国家制造业难以逾越的。同时,近几年来,我国高等教育发展迅速,受过高等教育的年轻人的数量连年大幅增长,这对我国制造业的未来发展尤为重要,因为我国制造业不仅有低附加值的劳动密集型产业,还要有高附加值的技术和资本密集型产业。其次,我国民营经济已经完成了最初的原始积累,也吸引了大量的外资,资本资源也相对充足。最后,我国政府自改革开放以来就重视基础设施建设,高速公路、电信设施、电力建设等在发展中国家是最先进的,这对整个经济的发展,当然也包括制造业的发展起到了最基本的支持作用。我国正在经历城市化和工业化的进程,需要建设大量的基础设施。城市人口面临人均收入消费正从温饱型向享受型和发展型过渡,对房地产、汽车、数码电子等的需求旺盛,同时,随着农民收入的提高,

答:国家竞争优势:在参与国家竞争的过程中,从全局的高度,根据一国范围内可以调度的资源,并以最终在国际市场上确立本国产品市场占有率为目的的竞争能力。 国家的竞争优势归根到底是若干行业的竞争优势问题。在一个国家内部,各个行业的发展是不平衡的,其原因主要是由于各行业对其经营环境有不用的要求,相同的国内环境对有些行业有利,但对有些行业的发展则可能比较不利。一个国家能在劳动生产率高、新发明和新技术发展最快的行业领先,则国家经济的整体发展速度就会快于其他国家,于是产生了竞争优势。 决定一国国际竞争优势受四个主要因素的互相作用,这四种因素被称为“钻石”模型。第一个要素是指特定行业竞争所必需的生产要素,其要素条件分为一般要素和高级要素。第二个要素为需求条件。波特特别强调国内需求状况在提高竞争优势方面所发挥的作用。若一个国家的企业不断提高他们产品的质量标准,生产出创新产品,以此提高竞争能力,从而增强国家竞争优势。第三个要素为相关的供应商和支撑性产业。相关产业和辅助产业所产生的效益可以波及其他行业,而具有国际竞争力的供货行业和相关产业,能帮助国内某一行业在国际市场上确立竞争地位。第四个要素是企业的策略、结构和竞争状况。波特认为各个公司有不同管理理念与策略,公司的行为特点会影响国家竞争的类型和持久性。从行业出发,激烈的国内竞争会促使公司提高生产效率、加大创新力度等措施,有助于创建世界级竞争者。 波特认为,机会和政府要素具有战略影响作用。政府可以通过制定相关规定和政策来对钻石结构的四个组成要素施加影响。 2、运用迈克尔波特的钻石模型分析印度软件业兴起的原因。 答:印度软件兴起的原因分为以下几点: 一、印度大力兴建软件科技园区,结合了当地的地理优势,先后在各个地区兴建多个科技园区, 获得竞争优势。印度科技园通过更为优惠的政策和良好的设施及服务,帮助软件出口企业开辟国际市场,大大促进了软件的开发和出口,从而带动了全国软件产业的发展和软件出口。 二、重视高等教育的国际化与高水平的英语,注重培养国际化人才。印度人才无疑是第一大要 素,其中,外流人才为印度软件业发展做出了巨大贡献。他们的雅息技术公司提出了各种各样的设想来吸引和留住职工,以此吸引国外人才到印度来创业和发展。此外,印度设立信息技术学院,专门培养高水平的信息技术人才。印度依靠高级要素,培养具有高技术能力的劳动力,建立高素质的人才,这一专业化要素建立起了良好的竞争优势。 三、质量管理的国际化和出口导向战略。企业的策略、结构和竞争状况是波特模型中决定国家

波特的竞争战略模型 迈克尔E波特研究了大量的企业并提出一个描述三个竞争战略的框架:低成本领先、差异化、集中化。 集中化战略是指组织集中于一个特定的区域市场或者购买者群体,可以进一步划分为集中于低成本和集中于差异化两类。 差异化 在差异化战略中,组织试图将自己的产品或服务与行业中其他组织相区别。组织可能利用广告、产品特色、附加服务或新技术等使其产品具有独特性。美特斯邦威的口号就是做你的时尚顾问,因此它们的产品多样化,且都为适合当代年轻人的时尚款式,而且价格不昂贵,属于平价品牌,与其他品牌服饰有一定区别,比如奢侈品牌或高端品牌等。 在营销过程中,美特斯邦威的广告也是一大特色,邀请了国内外的大牌如周杰伦、米勒等分别为美特斯邦威和Me&City代言,在年轻人中产生一定的共鸣和追随欲望,并且美特斯邦威的理念非常贴近消费者,主张让这些代言人及美特斯邦威企业成为顾客的时尚顾问,拉近了与顾客之间的距离,增加了信赖感,这种创新性广告与其他企业的广告策略有明显差异。 2007年,美特斯·邦威还冠名赞助《加油!好男儿》选秀活动,巧妙地传递其年轻、活力、时尚的品牌特性,带来了“品牌和销售的双促进”。为了丰富品牌内涵,美邦还不惜重金在温州建成“美特斯邦威服饰博物馆”,展馆面积近2000多平方米,此创举得到了众多专家的肯定。该博物馆从2004年初开始筹建,征集到三十多个民族的服装、饰品、织绣等贵重物品共8000多件。 设计是服装企业的重要方面和服装品牌的灵魂,美特斯邦威集团依靠虚拟经营为企业扩张节省下的资金,大量投在服装设计上。美特斯邦威早在1998年就在上海专门成立了设计中心,培育了一支具有国际水准的设计师队伍,他们经常奔波于世界各地,调研流行趋势和消费走势,并与法国、意大利、香港等地的知名设计师开展长期合作,不断满足消费者求新求变的心理,形成了“设计师+消费者”这种独特的设计理念。为使设计的产品更贴近生活,美特斯邦威还利用中山等几家分公司的跟踪能力,努力贯穿生产到市场的流程,不断调整产品结构组合。集团已从当初的单件成衣出售,发展到如今毛衫、T恤、茄克、牛仔等九大系列2000多品种的供应,在服饰设计中充分体现活跃、动感、休闲的特点,从而强化了“美特斯·邦威”品牌的整体形象,赢得了年轻消费者的喜爱。 低成本领先 低沉本领先战略试图通过比竞争对手更低的成本来增加市场份额。在低成本领先

国家竞争优势理论对我国的启示 自80年代以来,世界经济一个重要的现象是经济的一体化和全球化。在这一浪潮中,国际生产要素的流动日益频繁,每个国家都逐渐被纳入到以国际分工为基础的全球网络中,这使得国际竞争日益激烈和直接。在这种竞争中,任何一个国家不再可能依靠基于禀赋条件的比较优势,而只能通过竞争优势的创造,才能提高自己的竞争力,增进本国人民的福利。因此,国际竞争力已成为几乎所有国家共同关注的问题 波特的国家竞争优势理论关于国家竞争优势来源的论述,关于取得和保持国家竞争优势途径的探讨,对于所有国家特别是落后国家具有重要的启发性意义。一个国家要想促进生产力的发展,提高国际竞争力,必须重视科技发展和人力资本,重视国内需求,创造公平竞争的环境,大力提倡企业的创新。 这一理论对我国也具有一定的指导意义。用该理论分析我国现状可清楚看到我国的竞争优势与存在问题。 第一,在要素条件方面 我国有基本要素的优势,自然资源丰富,劳动力便宜。但在推进要素和专门要素方面,我国却比较薄弱。以技工人才培养为例,意大利有学徒制,德国有实力雄厚的技术学校,日本许多企业有专门的研究所。这些国家特别注重创造高级要素和专门要素。 而我国长期以来对教育重视不够,对专门教育更是忽视,高等院校同企业联系松懈,研究同现实不挂钩;企业自已很少从事研究开发工作,有的有自己的研究机构,也是名存实亡。因此,要改善我国的要素条件,推进要素和专门要素的创造机制如何建立并具有成效是当务之急。 第二,在国内需求方面 我国市场大,需求增长迅速,需求层次多。但由于我国消费水平还很低,总体上缺乏讲究、挑剔的买主,从而未能对企业形成强大的创新压力,这是我国产品长期缺乏竞争力的原因之一。因此,有意识地培养挑剔、讲究的买主,维护消费者的利益,提高消费者的比较鉴别能力,是我国增强产品、产业竞争力的重要途径。 第三,在支持性和相关产业方面,我国也比较薄弱。 国外有竞争力的产业都有庞大的产业簇群的支持,而我国大多数产业缺乏这种支持。如我国服装业虽然大,号称服装生产大国,每年出口量也相当高。但由于我国面料、辅料、服

迈克尔.波特竞争战略三部曲概述 摘要:本文通过对波特的相关理论的学习,总结了波特竞争三部曲的逻辑关系和主要内容,并对实践中如何应用波特的相关理论提供一些建议。 关键词:战略竞争 一、竞争三部曲的逻辑关系 波特的竞争三部曲,即《竞争战略》、《竞争优势》以及《国家竞争优势》,分别从不同层面和角度诠释了他的战略竞争思想。《竞争战略》是竞争三部曲的第一部著作,主要从行业和企业层面分析了制定竞争战略所要考虑的五种因素,这就是著名的五力模型,在书中,波特进一步总结出三种一般性战略,即总成本领先战略、差别化战略和专一化战略;《竞争优势》一书是三部曲的第二部,波特在该书中,弥补了第一本书的不足,或者说进一步深入和完善了《竞争战略》,他从更微观的层面指出如何去创造竞争优势,也就是如何寻求竞争优势的来源,这就是他的著名的价值链分析法,如果说《竞争战略》给管理者们指出了一个战略方向的话,那么《竞争优势》就是给管理者们提供去往那个方向的道路;《国家竞争优势》则从更高更广泛的层面不仅讨论了企业行业以及国家的竞争优势,在该书中最为著名的就是波特提出的“钻石理论”,为国家或地区或企业的全球竞争提供了全方位的思路和方法。 二、竞争三部曲的主要内容 (一)《竞争战略》的主要内容 波特在《竞争战略》中提总结出了行业存在的五种竞争力,这就是所谓的五力模型,如下图,五种竞争力分别是行业中现有竞争对手,潜在的新生力量的威胁,替代商品或服务的威胁,供应商讨价还价能力和消费者讨价还价能力。在激烈的市场竞争中指有灵活运用战略才能胜出,波特总结出了三种具有卓越成效的通用战略,即成本领先战略、差异化战略、业务聚焦战略,并指出了三大战略与五种竞争力量的关系,为企业制定战略提供了线路。 五力模型 波特五力模型与一般战略的关系 1、成本领先战略:①进入障碍:具备杀价能力以阻止潜在对手的进入②买方侃价能力:具备向大买家出更低价格的能力③供方侃价能力:更好地抑制大卖家的侃价能力④替代品的威胁:能够利用低价抵御替代品⑤行业内对手的竞争:

1、试述波特的国家竞争优势理论的主要内容。 答:国家竞争优势:在参与国家竞争的过程中,从全局的高度,根据一国范围内可以调度的资源,并以最终在国际市场上确立本国产品市场占有率为目的的竞争能力。 国家的竞争优势归根到底是若干行业的竞争优势问题。在一个国家内部,各个行业的发展是不平衡的,其原因主要是由于各行业对其经营环境有不用的要求,相同的国内环境对有些行业有利,但对有些行业的发展则可能比较不利。一个国家能在劳动生产率高、新发明和新技术发展最快的行业领先,则国家经济的整体发展速度就会快于其他国家,于是产生了竞争优势。 决定一国国际竞争优势受四个主要因素的互相作用,这四种因素被称为“钻石”模型。第一个要素是指特定行业竞争所必需的生产要素,其要素条件分为一般要素和高级要素。第二个要素为需求条件。波特特别强调国内需求状况在提高竞争优势方面所发挥的作用。若一个国家的企业不断提高他们产品的质量标准,生产出创新产品,以此提高竞争能力,从而增强国家竞争优势。第三个要素为相关的供应商和支撑性产业。相关产业和辅助产业所产生的效益可以波及其他行业,而具有国际竞争力的供货行业和相关产业,能帮助国内某一行业在国际市场上确立竞争地位。第四个要素是企业的策略、结构和竞争状况。波特认为各个公司有不同管理理念与策略,公司的行为特点会影响国家竞争的类型和持久性。从行业出发,激烈的国内竞争会促使公司提高生产效率、加大创新力度等措施,有助于创建世界级竞争者。 波特认为,机会和政府要素具有战略影响作用。政府可以通过制定相关规定和政策来对钻石结构的四个组成要素施加影响。 2、运用迈克尔波特的钻石模型分析印度软件业兴起的原因。 答:印度软件兴起的原因分为以下几点: 一、印度大力兴建软件科技园区,结合了当地的地理优势,先后在各个地区兴建多个科技园区, 获得竞争优势。印度科技园通过更为优惠的政策和良好的设施及服务,帮助软件出口企业开辟国际市场,大大促进了软件的开发和出口,从而带动了全国软件产业的发展和软件出口。 二、重视高等教育的国际化与高水平的英语,注重培养国际化人才。印度人才无疑是第一大要 素,其中,外流人才为印度软件业发展做出了巨大贡献。他们的雅息技术公司提出了各种各样的设想来吸引和留住职工,以此吸引国外人才到印度来创业和发展。此外,印度设立信息技术学院,专门培养高水平的信息技术人才。印度依靠高级要素,培养具有高技术能力的劳动力,建立高素质的人才,这一专业化要素建立起了良好的竞争优势。 三、质量管理的国际化和出口导向战略。企业的策略、结构和竞争状况是波特模型中决定国家 竞争优势的又一个重要因素。印度企业面对国际化的激烈竞争,制定出良好的管理及生产战略,提高产品质量标准,扩大产品销售范围,这可以促使公司提高竞争能力,从而增加国家竞争优势。为了进一步提高软件业的国际竞争力,印度从美国引进了软件能力成熟度模型,对项目过程的数据进行记录,最后将数据提交进行分析,以改进流程。通过严格的软件开发过程管理,印度软件公司率先建立了软件工厂,同时他们也大力拓展与国际多个领域著名公司的业务公司。印度软件多为出口导向型产业,以定制软件开发饿服务出口为主,在软件模式设计开发方面有较强的优势。 四、政府支持。政府的因素也在国家竞争优势中发挥重要作用。政府政策市通过四个关键因素 发挥作用的。政府的政策通过对资本市场进行不一样的管理、调整税率、制定或修改反垄断法等方式影响企业的战略、结构和竞争。印度政府提出了国家信息技术政策,确定了优先发展软件业的目标,同时采取了许多优惠政策支持信息产业,免除了双重税负,在税收、贷款、投资、等方面全方位采取措施,为信息技术产业提供政策支持。 姓名:吴令舒学号:2009040386

基本竞争战略 (重定向自波特三大一般性战略) 基本竞争战略(Generic Competitive Strategies) [编辑] 简介 基本竞争战略是由美国哈佛商学院著名的战略管理学家迈克尔·波特提出。 基本竞争战略有三种:成本领先战略、差异化战略、集中化战略。企业必须从这三种战略中选择一种,作为其主导战略。要么把成本控制到比竞争者更低的程度;要么在企业产品和服务中形成与众不同的特色,让顾客感觉到你提供了比其他竞争者更多的价值;要么企业致力于服务于某一特定的市场细分、某一特定的产品种类或某一特定的地理范围。这三种战略架构上差异很大,成功地实施它们需要不同的资源和技能,由于企业文化混乱、组织安排缺失、激励机制冲突,夹在中间的企业还可能因此而遭受更大的损失。 [编辑] 成本领先战略(Overall cost leadership) 1.成本领先战略的类型 成本领先战略也称为低成本战略,是指企业通过有效途径降低成本,使企业的全部成本低于竞争对手的成本,甚至是在同行业中最低的成本,从而获取竞争优势的一种战略。根据企业获取成本优势的方法不同,我们把成本领先战略概括为如下几种主要类型: (1)简化产品型成本领先战略;就是使产品简单化,即将产品或服务中添加的花样全部取消。 (2)改进设计型成本领先战略; (3)材料节约型成本领先战略; (4)人工费用降低型成本领先战略; (5)生产创新及自动化型成本领先战略; 2.成本领先战略的适用条件与组织要求 (1)现有竞争企业之间的价格竞争非常激烈;

(2)企业所处产业的产品基本上是标准化或者同质化的; (3)实现产品差异化的途径很少; (4)多数顾客使用产品的方式相同; (5)消费者的转换成本很低; (6)消费者具有较大的降价谈判能力。 企业实施成本领先战略,除具备上述外部条件之外,企业本身还必须具备如下技能和资源:(1)持续的资本投资和获得资本的途径; (2)生产加工工艺技能; (3)认真的劳动监督; (4)设计容易制造的产品; (5)低成本的分销系统。 3.成本领先战略的收益与风险 采用成本领先战略的收益在于: (1)抵挡住现有竞争对手的对抗; (2)抵御购买商讨价还价的能力; (3)更灵活地处理供应商的提价行为; (4)形成进入障碍; (5)树立与替代品的竞争优势。 采用成本领先战略的风险主要包括: (1)降价过度引起利润率降低; (2)新加入者可能后来居上; (3)丧失对市场变化的预见能力; (4)技术变化降低企业资源的效用; (5)容易受外部环境的影响。

《国家竞争优势》读书笔记 一.绪论 (一)核心理论介绍: 1.钻石理论:用由四类要素组成的钻石形象地描绘竞争环境的组成统称为钻石理论,其揭示在某一区域的某一特定领域,影响生产率和生产率增长的各因素,诸如信息、激励、竞争压力、到达支持性公司的途径、制度与协会、基础设施和人力与技能库等。 2.比较优势和竞争优势的区别:比较优势理论长期以来在国际竞争分析中处于主流和控制地位,比较优势理论一般认为,一国的竞争力主要来源于劳动力、自然资源、金融资本等物质禀赋的投入,但是作者则认为竞争优势应该是一国财富的源泉以及比较优势理论所认为的那些投入要素在全球化快速发展的今天其作用日益减少。 3.集群与竞争力:集群指的是在某一特定区域下的一个特别领域,存在一群相互关联的公司、供应商,关联产业和专门化的制度和协会。在现代全球经济下,投入要素可以从许多不同的地区获取,运输成本的降低也使许多公司再没有必要把公司设立在原料来源地或者大的市场所在地。《国家竞争优势》力图去缩短人们对公司集群现象的认知差距。本书分析显示,集群不仅仅降低交易成本、提高效率,而且改进激励方式,创造出信息、专业化制度、名声等集体财富。更重要的是,集群能够改善创新的条件,加速生产率的成长,也更有利于新企业的形成。地点在复杂竞争情况下所扮演的强有力的角色与全球化趋势是不一致的,因为全球化由于移去人为地贸易和投资壁垒,使传统投入要素的产地变得不再重要,公司因此也没必要设立在原料或者市场附近,而更应该选择有利于公司生产率增长的地域。 4.政府与公司的新角色定位:《国家竞争优势》提倡政府和企业在追求竞争力提升和繁荣时应该扮演新的、具有建设性的和行动性的角色。政府的首要任务就是要尽力去创造一个支撑生产率提升的良好环境,这意味着政府在有些方面应该是尽量不干预,而在另外一些方面(诸如确保强有力的竞争,提供高质量的教育与培训)则要扮演积极的角色。政府可以用许多方式来改善企业经营环境,但切不可限制竞争或者人为地降低安全和环境标准。 对公司而言,《国家竞争优势》传递了这样一个信息:一个公司的许多竞争优势不是由公司内部决定的,而是来源于公司之外,即来源于公司所在的地域和产业集群,这方面理论为公司提供了未来的行动指南。 从一个更广泛的层面来讲,政府和企业在国家生产率提升上应该相互依赖,积极对话,清除障碍,降低不必要的成本,共同创造合适的投入要素、信息和基础设施。在许多国家都存在着公司与政府之间的紧张、不信任现象,以及政府的家长式作风等等,这些现象都不利于生产率的增长,是公司经营的一个隐含成本。(二)从理论到实践: 1.钻石理论在发达国家的运用情况:本书主要以十个领先的工业化国家的发展作为分析对象,除此之外,还有一些其他的发达国家使用过本书的钻石理论来对本国的发展展开分析,这些国家和地区主要包括:挪威、芬兰、荷兰和中国香港等。 2.钻石理论在发展中国家的相关研究和应用:本书的理论运用同样扩展到许多发展中国家,通过对以下几个国家的研究来加深对发展中国家经济发展的理解:百

迈克尔波特的战略管理思想 迈克尔.波特是哈佛大学商学院研究院著名教授,当今世界上少数最有影响的管理学家之一。他曾在1983年被任命为美国总统里根的产业竞争委员会主席,开创了企业竞争战略理论并引发了美国乃至世界的竞争力讨论热潮。到目前为止,波特已有十几本著作,其中最有影响的要数《竞争战略》、《竞争优势》 与《国家竞争优势》。 迈克尔·波特对于管理理论的主要贡献,是在产业经济学与管理学之间架 起了一座桥梁。总结迈克尔·波特的学说,内容主要有:五力模型、三个一般 性战略、价值链、产业集群。 1.五力模型 在其经典著作《竞争战略》中,波特提出了行业结构分析模型,即所谓的"五力模型"他认为:行业现有的竞争状况、供应商的议价能力、客户的议价能力、替代产品或服务的威胁、新进入者的威胁这五大竞争驱动力,决定了企业的盈 利能力,并指出公司战略的核心,应在于选择正确的行业,以及行业中最具有 吸引力的竞争位置。 2.三个一般性战略 波特明确地提出了三种一般性战略。波特认为,在与五种竞争力量的抗争中,蕴涵着三类成功战略思想,这三种思路是:总成本领先战略;差异化战略;专一化战略。波特认为,这些战略的目标是使企业的经营在行业竞争中高人一筹:在一些行业中,这意味着企业可取得较高的收益;而在另外一些行业中, 一种战略的成功可能只是企业在绝对意义上能赢得微利的必要条件。有时企业 追逐的基本目标可能不止一个,但波特认为这种情况实现的可能性是很小的。 因为有效地贯彻任何一种战略,通常都需要全力以赴,并且要有一个支持这一 战略的组织安排。 (1)总成本领先战略

成本领先要求坚决地建立起高效规模的生产设施,在经验的基础上全力以 赴降低成本,抓紧成本与管理费用的控制,以及最大限度地减少研究、开发、 服务、推销、广告等方面的成本费用。为了达到这些目标。就要在管理方面对 成本给予高度的重视。尽管质量、服务以及其它方面也不容忽视,但贯穿于整 个战略之中的是使成本低于竞争对手。该公司成本较低,意味着当别的公司在 竞争过程中已失去利润时,这个公司依然可以获得利润。 赢得总成本最低的有利地位通常要求具备较高的相对市场份额或其它优势,诸如与原材料供应方面的良好联系等,或许也可能要求产品的设计要便于制造生产,易于保持一个较宽的相关产品线以分散固定成本,以及为建立起批量而对所 有主要顾客群进行服务。 总成本领先地位非常吸引人。一旦公司赢得了这样的地位,所获得的较高 的边际利润又可以重新对新设备、现代设施进行投资以维护成本上的领先地位,而这种再投资往往是保持地成本状态的先决条件。 (2)差别化战略 差别化战略是将产品或公司提供的服务差别化,树立起一些全产业范围中 具有独特性的东西。实现差别化战略可以有许多方式:设计名牌形象、技术上 的独特、性能特点、顾客服务、商业网络及其它方面的独特性。最理想的情况 是公司在几个方面都有其差别化特点。例如履带拖拉机公司不仅以商业网络和 优良的零配件供应服务著称,而且以其优质耐用的产品质量享有盛誉。 如果差别化战略成功地实施了,它就成为在一个产业中赢得高水平收益的 积极战略,因为它建立起防御阵地对付五种竞争力量,虽然其防御的形式与成 本领先有所不同。波特认为,推行差别化战略有时会与争取占有更大的市场份 额的活动相矛盾。推行差别化战略往往要求公司对于这一战略的排它性有思想 准备。这一战略与提高市场份额两者不可兼顾。在建立公司的差别化战略的活 动中总是伴随着很高的成本代价,有时即便全产业范围的顾问都了解公司的独 特优点,也并不是所有顾问都将愿意或有能力支付公司要求的高价格。 (3)专一化战略

国家竞争优势迈克尔。波特Fang Fwngwen 中心目的(问题):力图解释在现代全球经济下,一国经济持续繁荣的源泉(经济繁荣的源泉是什么?)。竞争优势是一国财富的源泉。 核心观点(中心思想):国家的财富主要取决于本国的生产率(即指单位工作日所创造的新价值,或者是单位投入资本所得到的报酬)和一国所能利用的单位物质资源(技术和物质)。 核心理论:钻石理论,由四类要素组成的钻石来形象地描绘竞争环境的组成,即钻石模型;比较优势和竞争优势,比较优势理论认为一国的竞争力在于劳动力、自然资源和金融资本等物质禀赋的投入,竞争优势则是创造一个良好的经营环境和支持性制度,确保投入要素能高效地使用和升级换代;集群和竞争力,集群是在某一特定区域下的一个特别领域,存在着一群相互关联的公司、供应商,关联产业和专门化的制度和协会。它可减少交易成本,提高效率,改进激励方式,创造出信息、制度、名声等集体财富,还能改善条件,加速生产率增长,有利于新企业的形成;政府与新公司的角色定位,政府的角色是提供公平竞争的良好制度环境,不要干预市场,同时,做好教育、培训等公共品的提供。一个公司的许多竞争优势不是由内定制造的,而是由公司所在的地域和产业集群,私人部门应与政府一道在集体财富(信息、名声、专业化服务)或公共物品建设上扮演积极的角色。 第1章新典范时代 为什么有的国家成功,有的国家失败?为什么有的国家能够发展特定产业出口贸易,同时又以海外投资方式与其他国家竞争?为什么有些国家的企业能长时间保持它们的竞争地位?本书 是围绕这些有关国家和企业的问题展开的。 本书的体系:本书的主要任务是解释一国的经济环境、组织、机构与政策在产业竞争优势中所扮演的角色,并找出一个国家可以维持产业竞争优势的那些因素。本书第一篇是根据对10个国家、上百种产业的历史研究,归纳出“钻石体系”,以分析国家如何在特定领域建立竞争优势。第二篇则是以这个理论解释国家如何在一些产业中发挥它的竞争优势;第三篇也是应用这个理论,对比产业成功与失败的形态,分析产业形态的变迁,进而建立起一个能解释国家整体经济优势的完事架构;最后,在第四篇,这个理论将进一步应用到企业战备与国家政策上。本书的最后一章是讨论所研究的国家在未来的经济发展中会面临的重要议题。 国家的基本目标是提供人民高水平的生活,而这个目标是借助运用劳动和资本等国家资源所得到的生产率,而生产率又是每单位劳动和资金的产出值,并由产品的质量、特性以及生产效率决定。人力资源的生产率体现在他的薪水上,资本的生产率体现在它的回报上。国民生活水平提高需要企业不断提升和创造符合时代要求的生产力,也即国家竞争力。 企业的竞争优势不外是以较低成本或与众不同的产品特性来取得最佳价格,这需要企业不断提供高质量的产品或服务,或提高生产效率。 作者认为亚当斯密提出的比较优势、李嘉图的劳动生产率差异理论、海克斯与俄林的生产要素比较优势理论有一定说服力,但它是静态的概念,不足以解释丰富多元的贸易形态,如韩国资本奇缺却发展起出口导向型产业。同样,作者认为规模经济、技术差距论、弗农的产品周期论也不解释不了很多产业现象。 有些企业具备国际竞争优势决定条件是企业所处的国家能否提供在特定领域中创造或保持比较优势,国家的竞争优势。国家是企业最基本的竞争优势,因为它创造并延续企业的竞争条件。新的竞争优势理论必须从比较优势观念上升到国家优势层面。新理论需要反映市场区隔、产品差异、技术差异与规模经济等更丰富的竞争概念,必须把“技术进步”和“创新”作为思考重点。 研究国家在产业竞争中展现的竞争优势,作者依据了10个重要国家的资料,包括丹麦、德国、意大利、日本、韩国、新加坡、瑞典、瑞士、英国、美国。 第一篇理论篇 分析竞争的基本单位是“产业”,因为产业是由一群企业以产品生产或劳务服务直接进行竞争。产业结构的五大作用力,1新加入者的威胁,2替代产品或替代服务的威胁,3供应商谈判力,4客户谈判力量,5与现有竞争对手竞争。产业结构对企业的国际竞争尤其重要。企业定位的核心是竞争优势,包括低成本竞争优势和差异成本优势,还有一个重要变数是竞争范围。企业的竞争优势体现在整合并组织各种活动的过程中展现的。与企业相关的竞争活动可以归纳为价值链,可分为基本活动(生产、营销、运输和售后服务等)以及支持活动(物料供应、技术、人力资本或支持其他生产管理活动的基础功能)。价值链依附于更庞大的体系中,即“价值体系”,包含满足企业价值链的

波特三大竞争战略 成本领先、差异化、聚集化是管理战略大师迈克尔·波特提出的著名的三大竞争战略。在知识经济时代,信息及其信息技术作为一种新的竞争因素。正在和必将改变以往的竞争格局,知识经济时代下的竞争需要对波特的三大战略进行新的解读。 专一化战略 专一化战略 专一化战略(Market focus/focus strategy),也称集中化战略、目标集中战略、目标聚集战略、目标聚集性战略 专一化战略概述 专一化战略是主攻某个特殊的顾客群、某产品线的一个细分区段或某一地区市场。正如差别化战略一样,专一化战略可以具有许多形式。虽然低成本与差别化战略都是要在全产业围内实现其目标,专一化战略的整体却是围绕着很好地为某一特殊目标服务这一中心建立的,它所开发推行的每一项职能化方针都要考虑这一中心思想。 专一化战略的前提思想 这一战略依靠的前提思想是: 公司业务的专一化能够以高的效率、更好的效果为某一狭窄的战略对象服务,从而超过在较广阔范围内竞争的对手们。波特认为这样做的结果,是公司或者通过满足特殊对象的需要而实现了差别化,或者在为这一对象服务时实现了低成本,或者二者兼得。这样的公司可以使其赢利的潜力超过产业的普遍水平。这些优势保护公司抵御各种竞争力量的威胁。 但专一化战略常常意味着限制了可以获取的整体市场份额。专一化战略必然地包含着利润率与销售额之间互以对方为代价的关系。 波特在《竞争战略》中还对三种通用战略实施的要求进行了详细的分析,并—一列举。 波特认为,三种战略是每一个公司必须明确的,因为徘徊其间的公司处于极其糟糕的战略地位。这样的公司缺少市场占有率,缺少资本投资,从而削弱了“打低成本牌”的资本。全产业范围的差别化的必要条件是放弃对低成本的努力。而采用专一化战略,在更加有限的范围内建立起差别化或低成本优势,更会有同样的问题。徘徊其间的公司几乎注定是低利润的,所以它必须做出一种根本性战略决策,向三种通用战略靠拢。一旦公司处于徘徊状况,摆脱这种令人不快的状态往往要花费时间并经过一段持续的努力;而相继采用三个战略,波特认为注定会失败,因为它们要求的条件是不一致的。 同时波特也认为,采用“专一化战略”的结果是,公司要么可以通过满足特定群体的需求而实现差异化,要么可以在为特定群体提供服务时降低成本,或者可以二者兼得。这样,企业的赢利潜力会超过行业的平均赢利水平,企业也可以籍此抵御各种竞争力量的威胁。但是,“专一化战略”常常意味着企业难以在整体市场上获得更大的市场份额,该战略包含着利润率与销售额之间互以对方为代价这一层含义。

《国家竞争优势》读书笔记 本书核心思想及其架构体系 现代全球化经济条件下,如何实现国家经济持续繁荣是困扰各国研究者和政界精英的难题,而哈佛大学商学院的迈克尔·波特所著的《国家竞争优势》一书正是为了回答“为什么基于特定国家的企业在特定的领域和产业获得了国际水平的成功”的核心问题。波特教授从以下三个方面展开分析,来试图回答这一问题。第一,为什么有些国家能在国际竞争中取胜,而另外的国家却失败了;第二,为什么某些国家可以成为它在一个产业领域的国际竞争中取得持续胜利的大本营;第三,我们应该怎样帮助不同的企业和政府选择更好的竞争策略,以及更合理地配置和使用自然资源。全书的架构体系围绕这些议题展开。全书共分为4篇(理论篇、产业篇、国家篇、应用篇)13章。 理论篇 波特教授开篇便明晰了竞争力的含义和来源,指出生产率(每单位劳动与资金的产出价值)的提高是国家生产力和竞争力提升的关键。紧接着,波特教授展示了增加国家竞争优势的途径和评价其地位的方法的模型工具“钻石模型”。他围绕国家竞争力的评价和构建,将“五力分析”和“价值链”框架中的重要概念有机地应用到本书最为核心的“钻石模型”当中,并对四大要素和两个辅助要素、“钻石模型”的动态性、互相影响等特点进行了论述。 产业篇 波特教授通过展示四个优势国家、四个优势产业的案例,分析了产业竞争力形成并提升的过程和原因。案例中值得借鉴之处包括德国印刷机产业中集群化、专业化的作用;美国医疗检测仪器产业注重内需及其支持性产业的价值;意大利瓷砖产业发展中,国内市场竞争的意义;在日本工业机器人产业发展过程中,政府在改善国内市场需求状况和刺激生产条件两方面起到的恰到好处的作用等。在第2篇中,波特教授还专门提到了服务业与国家竞争优势的关系和意义。 应用篇 波特教授在第4篇中,综合讨论了企业战略和政府战略并且依据钻石模型的优劣分析和经济发展阶段评估方法,提出了10个国家的行动指南。 钻石模型”分析方法——从比较优势到竞争优势的飞跃 波特的“钻石模型”认为竞争力和国家繁荣不是一个零和游戏。作为一种理解国家或地区(包括省、市级别区域的)全球竞争地位的全新方法,国家竞争优势理论的中心思想是一国兴衰的根本在于国际竞争中是否赢得优势,它强调不仅一国的所有行业和产品参与国际竞争,更为重要的是要形成国家整体的竞争优势及其条件的促成和创建。而国家竞争优势的取得,关键在于以下相互作用,动态连接着的四个基本要素和两个辅助要素的共同作用(如下图所示),这四大要素包括: ●(1)生产要素:一个国家在特定产业竞争中有关生产方面的表现,如人工素质 或基础设施的良莠不齐。 ●(2)需求条件:本国市场对该项产业所提供产品或服务的需求如何。 ●(3)相关产业和支持产业的表现:这些产业的相关产业和上游产业是否具有国 际竞争力。 ●(4)企业的战略、结构和竞争对手:企业在一个国家的基础、组织和管理形态, 以及国内市场竞争对手的表现。 (一)需求要素:强调挑剔的国内消费者 波特十分强调国内需求在刺激和提高国家竞争优势中的作用。第二,波特认为如果一国国内的消费者是成熟复杂和苛刻挑剔的话,会有助于该国企业赢得国际竞争优势,因为成熟复杂和苛刻的消费者会迫使本国企业努力达到产品高质量标准和产品创新。

竞争战略概述 “竞争战略之父”迈克尔·波特,他的书可以在很多商学院学生、大学教授、公司的首席执行官、甚至国家领导人的书架上找到;他的“竞争和战略”理论已经或者正在被全球大部分的国家和企业深入研究;他的学术成果被美国国内的经济会议以及众多世界性的经济学术论坛列为正式的、重要的讨论议题。正如英国的《经济学人》杂志对他的评价:如果有人能把管理理论变为令人尊敬的学院派原则,这个人就是迈克尔·波特。 企业战略是一个战略体系。在这个战略体系中,有竞争战略、发展战略,技术开发战略、市场营销战略、信息化战略、人才战略,还有其它战略。不要把竞争战略等同于企业战略,竞争战略只是企业战略的一部分。 战略的本义是对战争的谋略,引申义是谋略。谋略是大计谋,是对整体性、长期性、基本性问题的计谋。竞争战略是对竞争的谋略,发展战略是对发展的谋略,什么战略就是对什么的谋略。 谋略的本质特征有四个:一个是整体性、一个是长期性、一个是基本性,一个是计谋性。竞争战略就是对竞争中整体性、长期性、基本性问题的计谋,发展战略就是对发展中整体性、长期性、基本性问题的计谋。 [编辑] 波特的竞争战略 波特的竞争战略理论可以从五个方面理解:五力模型、三大战略、价值链、钻石体系、产业集群。 1.五力模型 迈克尔·波特对于管理理论的主要贡献,是在产业经济学与管理学之间架起了一座桥梁。在其经典著作《竞争战略》中,他提出了行业结构分析模型,即所谓的“五力模型”,认为决定企业获利能力的首要因素是“产业吸引力”,企业在拟定竞争战略时,必须深入了解决定产业吸引力的竞争法则。竞争法则可以用五种竞争力来具体分析:行业现有的竞争状况、供应商的议价能力、客户的议价能力、替代产品或服务的威胁、新进入者的威胁。这五大竞争驱动力,决定了企业的盈利能力,并指出公司战略的核心应在于选择正确的行业,以及行业中最具有吸引力的竞争位置。 波特认为,这五种力量通过影响价格、成本和企业所需要的投资直接决定了产业的盈利

宏观经济理论 《当代财经》 1997年第5期 国家竞争优势理论及其意义 □ 曾忠禄 ●内容提要:一个国家的竞争优势是由什么决定的?这是过去的国际贸易理论一 直未能很好解答的一个问题。波特提出的国家竞争优势理论弥补了这一缺陷。一个 国家的竞争优势是由六种因素决定的。它们是要素条件、需求条件、市场结构与公司 战略、相关产业与支持性产业、政府以及机遇。这些因素结成一个系统,共同决定一国 竞争优势的实力、构成和持久性。波特的主要贡献是提出了一个确认国家竞争优势的 决定因素以及这些因素相互作用方式的分析工具。 ●关键词:国家竞争优势 要素条件 需求条件 市场结构与公司战略 相关 产业与支持性产业 ●作者简介:南开大学国际经济研究所博士研究生。 一、以往国际贸易理论的缺陷 翻开世界各国的贸易记录就可以看到,体现在国际贸易中的竞争优势,各国差异很大。一些国家有众多的产业在世界领先,另一些国家则很少甚至没有。一些国家的公司长期保持竞争优势,经几十年上百年不衰,另一些国家的公司则始终在低水平徘徊。造成这巨大差距的根源是什么?长期以来经济学家提出了各种解释。李嘉图、赫克歇尔和俄林等提出了比较利益论,克鲁格曼等提出了规模经济论,戈斯钦克伦和维农等分别提出了技术差距论和产品周期论,等等。这些理论都从某些方面说明了各国差距的原因,但它们的解释不能完全令人满意。 李嘉图、赫克歇尔和俄林等的比较利益论认为,各国劳动生产的差异和要素禀赋的差异是国家竞争优势的源泉。比较利益论解释了许多产业的贸易模式,但以生产要素为基础的比较利益论有很多不完善的地方。比如它不能解释为什么在朝鲜战争后严重缺乏资本的韩国却在许多资本密集产业取得了成功,如钢铁、造船、汽车。此外,二战后要素禀赋日益相似的工业化国家彼此之间的贸易不但没有减少,反而大量增加,特别是行业内贸易:彼此交换同行业的相似产品,这也与其预期的不符。近几十年来,随着高科技的迅猛发展,要素成本的重要性日益减少,比较利益论的缺陷更是日益突出。 规模经济理论是对传统比较利益理论的一大突破。它既解释了即使不存在要素禀赋差异,贸易也能发生的原因,又解释了行业内贸易之谜:规模经济使然。它指出规模经济是企业竞争优势的重要源泉,但什么国家的公司会获得这些优势?在哪些产业?它却不能解释。 技术差距论也试图超越比较利益论。按技术差异论,一个国家是否出口某种产品取决于该国是否获得了在该类产品方面的技术领先地位。技术领先的国家出口其领先产品,但随着技术的扩散和技术差距的缩小,其出口会逐渐减少。技术差距对竞争优势无疑十分重要,但该理论未能解释技术差距为什么会出现,什么国家会获得技术领先的优势。