第12卷 第1期1997年3月

实 验 力 学

JOU RNAL O F EXPER I M EN TAL M ECHAN I CS

V o l.12 N o.1

M ar.1997

大变形复合材料柔性梁静、动特性的试验研究Ξ

向锦武

(北京航空航天大学,100083)

张呈林 赵 翔 王浩文

(南京航空航天大学,210016)

摘要 本文对两种铺层的复合材料柔性梁进行了静、动特性的试验研究,重点研究了挠度、结构耦合、梁的根部安装角等对变形、固有频率的影响。得出的结论有助于直升机旋翼桨叶的设计和发展,并且验证了大挠度复合材料柔性梁的分析模型。

关键词 大挠度,柔性梁,结构耦合。

1 引言

全复合材料无轴承旋翼(包括尾桨)的出现是直升机旋翼技术的重大突破,同时也提出了许多新问题。在大桨距工作状态下,无轴承旋翼的关键部件,浆根的纤维增强层合梁元件柔性梁常常处于大变形状态。对于复合材料层合梁,由于各向异性的影响,不同的铺层将产生不同的耦合关系。而结构耦合(拉-扭,弯-扭等)对旋翼动力学及气弹稳定性影响很大。目前在理论上已发展了一些分析方法,但都有其局限性[1]。本文为了发展和验证分析模型,对两种典型铺层的复合材料柔性梁在大变形下的静、动特性进行了试验研究,得出了一些有用的结论[2]。

2 试验方法

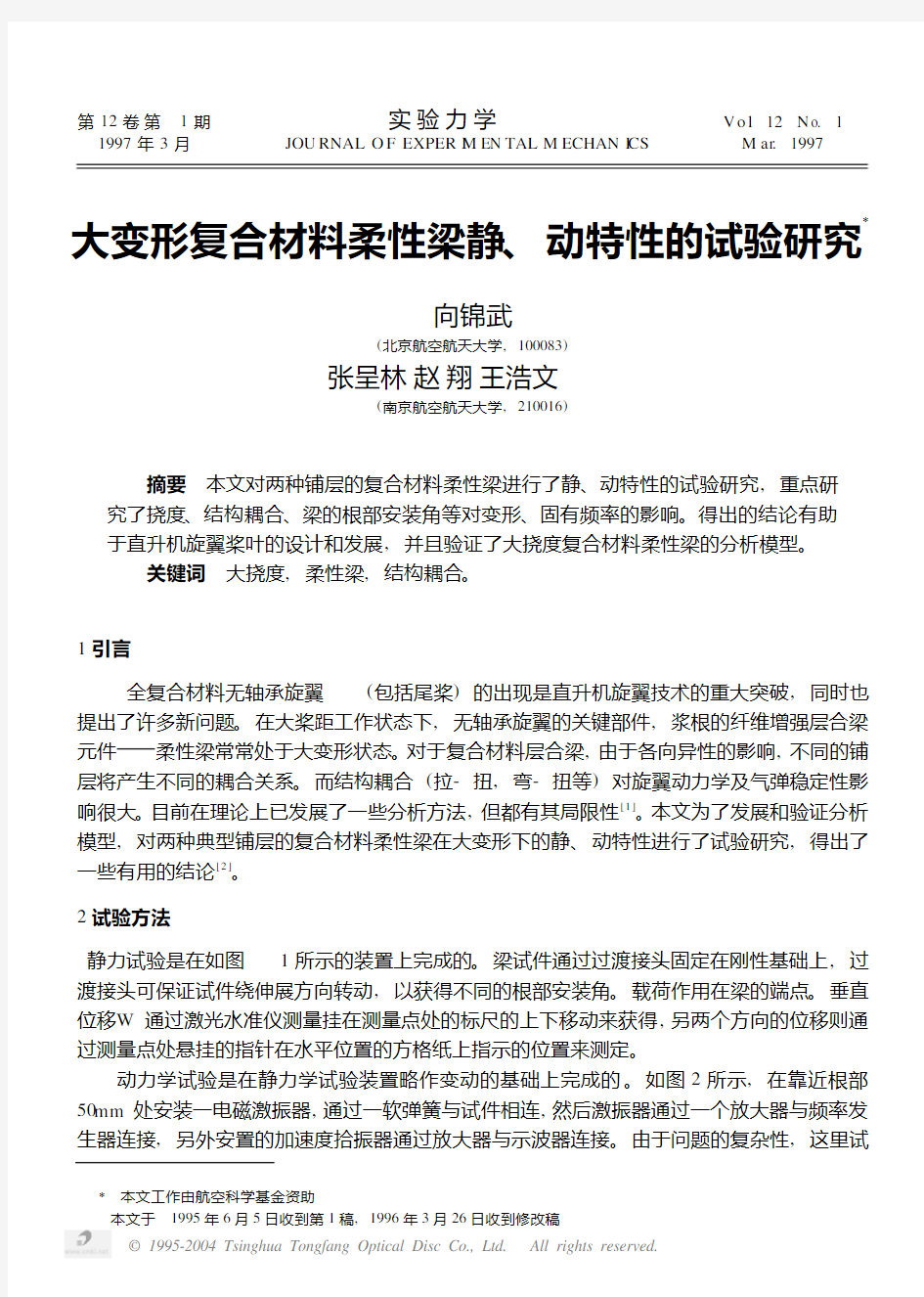

静力试验是在如图1所示的装置上完成的。梁试件通过过渡接头固定在刚性基础上,过渡接头可保证试件绕伸展方向转动,以获得不同的根部安装角。载荷作用在梁的端点。垂直位移W通过激光水准仪测量挂在测量点处的标尺的上下移动来获得,另两个方向的位移则通过测量点处悬挂的指针在水平位置的方格纸上指示的位置来测定。

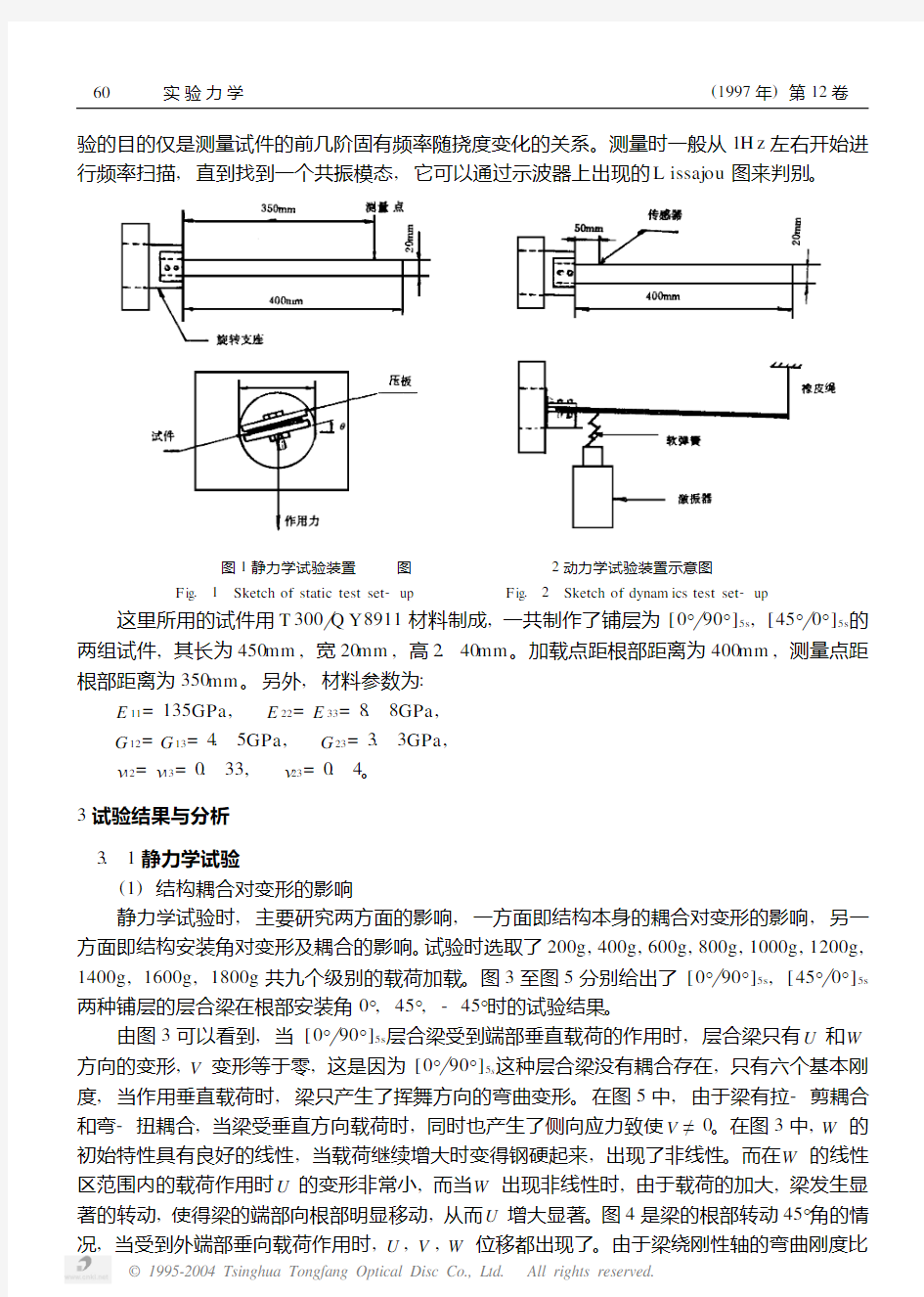

动力学试验是在静力学试验装置略作变动的基础上完成的。如图2所示,在靠近根部50mm处安装一电磁激振器,通过一软弹簧与试件相连,然后激振器通过一个放大器与频率发生器连接,另外安置的加速度拾振器通过放大器与示波器连接。由于问题的复杂性,这里试

Ξ本文工作由航空科学基金资助

本文于1995年6月5日收到第1稿,1996年3月26日收到修改稿

验的目的仅是测量试件的前几阶固有频率随挠度变化的关系。测量时一般从1H z 左右开始进行频率扫描,直到找到一个共振模态,它可以通过示波器上出现的L issaj ou 图来判别

。

图1 静力学试验装置 图2 动力学试验装置示意图

F ig .1 Sketch of static test set -up F ig .2 Sketch of dynam ics test set -up

这里所用的试件用T 300 Q Y 8911材料制成,一共制作了铺层为[0°

90°]5s ,[45° 0°]5s 的两组试件,其长为450mm ,宽20mm ,高2.40mm 。加载点距根部距离为400mm ,测量点距根部距离为350mm 。另外,材料参数为:

E 11=135GPa , E 22=E 33=8.8GPa ,

G 12=G 13=4.5GPa , G 23=3.3GPa ,

Μ12=Μ13=0.33, Μ23=0

.4。3 试验结果与分析

3.1 静力学试验

(1)结构耦合对变形的影响

静力学试验时,主要研究两方面的影响,一方面即结构本身的耦合对变形的影响,另一方面即结构安装角对变形及耦合的影响。试验时选取了200g ,400g ,600g ,800g ,1000g ,1200g ,1400g ,1600g ,1800g 共九个级别的载荷加载。图3至图5分别给出了[0° 90°]5s ,[45° 0°]5s 两种铺层的层合梁在根部安装角0°,45°,-45°时的试验结果。

由图3可以看到,当[0° 90°]5s 层合梁受到端部垂直载荷的作用时,层合梁只有U 和W 方向的变形,V 变形等于零,这是因为[0° 90°]5s 这种层合梁没有耦合存在,只有六个基本刚度,当作用垂直载荷时,梁只产生了挥舞方向的弯曲变形。在图5中,由于梁有拉-剪耦合和弯-扭耦合,当梁受垂直方向载荷时,同时也产生了侧向应力致使V ≠0。在图3中,W 的初始特性具有良好的线性,当载荷继续增大时变得钢硬起来,出现了非线性。而在W 的线性区范围内的载荷作用时U 的变形非常小,而当W 出现非线性时,由于载荷的加大,梁发生显著的转动,使得梁的端部向根部明显移动,从而U 增大显著。图4是梁的根部转动45°角的情况,当受到外端部垂向载荷作用时,U ,V ,W 位移都出现了。由于梁绕刚性轴的弯曲刚度比

6 实 验 力 学 (1997年)第12卷

绕柔性轴的弯曲刚度大得多,因而大部分位移的产生是45°方向,以至于W ,V 的初值相近。但当载荷继续增大时,梁上产生了扭矩,使得梁的弱弯曲轴趋于水平。同时进一步加大了W 位移

。

图3 [0° 90°]5s 层合梁,根部安装角0° 图4 [0° 90°]5s 层合梁,根部安装角45°

F ig .3 D eflecti on of [0

90°]5s compo sites beam (roo t angle =0°)F ig .4 D eflecti on of [0°

90°]5s compo sites beam (roo t angle =45°

)图5 [45° 0°]5s 层合梁,根部安装角0° 图6 [45° 0°]5s 层合梁,根部安装角45°

F ig .5 D eflecti on of [45°

0°]5s compo sites beam (roo t angle =0°)F ig .6 D eflecti on of [45°

0°]5s compo sites beam (roo t angle =45°)图7 [45° 0°]5s 层合梁,根部安装角-45°F ig .7 D eflecti on of [45° 0°]5s compo sites beam (roo t angle=-45°)

在图6中梁的根部安装角为45°,图7中梁的

根部安装角为-45°,注意:此时图6中的V 是正

的,图7中的V 是负的。此时梁在这两种安装角下

的静力特性不同,这一点与[0° 90°]5s 梁不一样。在

45°的情况下,V 和W 在大部分载荷作用下保持很

相近,在-45°时,V 和W 则迅速不同,这又是一

个结构本身弯-扭耦合的结果,在45°时,端部载荷

产生扭转力矩,大挠度受到来自耦合效应的扭转的

补偿,使得截面的转动不那么大,并且弯曲大部分

出现在45°方向。然而。在-45°情况,由于弯曲和耦合带来的扭矩增大,使得截面转动比45°时的情况更大,同时也使W 位移进一步增大。

(2)根部安装角对变形的影响

由前面的试验结果可以看出,梁根部的安装角对梁的耦合变形影响很大。为了进一步了解这种影响的大小,这里专门研究改变根部安装角时正交对称铺层[0° 90°]5s 、对称铺层[45° 0°]5s 层合梁在1600g 垂直载荷作用下的变形情况。此时在梁上测量点处横向安置了一根标杆,

16 第1期 向锦武等:大变形复合材料柔性梁静、动特性的试验研究

通过测量标杆两端的垂直位移可得梁变形后的扭转角,另外为了对安装角的影响范围和趋势有一个直观了解,数据处理时引入了两个新参数,耦合系数C 1和C 2

C 1=Η1Η2 C 2=Η3Η2

其中Η1为参考截面绕梁伸展方向的扭转角,Η2和Η3为绕参考截面刚性轴和柔性轴的转角。由此两个参数C 1和C 2可以清晰地看出梁在变形中弯-弯-扭之间的耦合关系

。

图8 改变根部安装角对[0° 90°]5s 梁变形的影响

F ig .8 Influence of roo t angles on the deflecti on of [0°

90°]5s compo site

beam 图9 改变根部安装角对[45° 0°]5s 梁变形的影响

F ig .9 Influence of roo t angles on the deflecti on of [45°

0°]5s compo site beam 从图8,9中可以看出,对于正交对称铺层梁,在垂直载荷作用下,U 和W 在0°根部角时均取得最大值,横向位移V 和扭转角一般在±45°附近取得最大值,而耦合系数C 1,C 2在0°时为零,在±75°时约取得最大值;但对于对称铺层,情况则有所不同。首先,0°安装角时由于拉-剪和弯-扭耦合刚度的存在将会产生横向位移V ,一般可以在0°附近找到一个安装角使得横向位移为零;其次,在0°安装角时W ,U 并不取得最大值;此外对于对称铺层U ,W ,

V ,S ,C 1,C 2关于0°

安装角在正、负两侧变化不再具有对称性。 3.2 动特性试验

试验的目的主要在于研究静挠度对固支的层合梁前几阶固有频率的影响。试验时在图2中层合梁的端部通过一弹性很好的橡皮绳向上拉提供静挠度。表1给出了[0° 90°]5s 梁的测试结果,表2给出了[45° 0°]5s 梁的测试结果,其中W t 为静挠度,1B ,2B ,3B 为前三阶挥舞弯曲的固有频率,1F 为第一阶摆振(侧向)弯曲的固有频率。

2

6 实 验 力 学 (1997年)第12卷

表1 [0° 90°]5s 梁的固有频率测试结果W t (mm )1B (H z )

2B (H z )3B (H z )1F (H z )0.021.2

113.5333.4122.7660.021.4

115.3336.5107.4120.021.7127.6347.143.3表2 [45° 0°]5s 梁的固有频率测试结果W t (mm )1B (H z )2B (H z )3B (H z )1F (H z )0.016.0093.5265.37154.1260.016.1996.1269.37136.87120.0

16.78104.2286.1753.82从中可以看出,无论是耦合还是无耦合梁,当增大梁的静变形时,挥舞振动的固有频率都有上升的趋势,并且高阶受W t 的影响比低阶略大,即1B ,2B ,3B 所受到的W t 影响逐渐加大。摆振频率随W t 的增大而减小。

4 结束语

对两种铺层的复合材料柔性梁进行了动、静特性的试验研究,发现挠度、结构耦合、根部安装角等对它们的变形、固有频率等影响很大。另一方面,本文的试验结果可用于发展和验证大挠度复合材料柔性梁的分析模型。

参 考 文 献

[1] Hodges D H .R eview of compo site ro to r blade modeling .A I AA J .,1990;28(3):561-565

[2] 向锦武.大变形复合材料浆叶的理论与试验研究,南京航空航天大学博士后出站报告,1995.5

Exper i m en tal Study of Static and D ynam ic Behav iors of

Com posite Beam s under Large D ef lection

X iang J inw u

(B eij ing U n iversity of A eronau tics &A stronau tics )

Zhang Chenglin Zhao X iang W ang H aow en

(N anj ing U n iversity of A eronau tics &A stronau tics )

Abstract Exp eri m en tal investigati on of static and dynam ic behavi o rs of flex ib le com 2po site beam s is m ade to study the defo rm ati on and natu ral frequency of beam s affected by de 2flecti on ,structu rally coup led p rop erty and roo t angle .

T he resu lts are u sefu l fo r design ing com po site ro to r b lades under large deflecti on and fo r develop ing and verifing the analytical

m odel of com po site b lades under large deflecti on .

Key words large deflecti on ,flex ib le com po site beam ,structu rally coup led p rop erty .作 者 简 介

向锦武,1964年4月生,北京航空航天大学飞行器设计及应用力学系副教授、工学博士,主要从事结构动力学,复合材料力学等研究。

3

6 第1期 向锦武等:大变形复合材料柔性梁静、动特性的试验研究

先进复合材料制造技术复合材料表面的金属化 姓名丁志兵

班级05021104 学号2011301263 复合材料表面的金属化 材料作为社会进步的物质基础和先导,在人类历史发展的过程中一直都是人类进步的里程碑。每一种新材料的发现和利用都会为社会生产力的提高以及人类生活品质的提升带来巨大的变化。同时,材料制造的水平也是衡量一个国家科学技术和经济发展的重要因素之一。 复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,在宏观上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。复合材料的发展具有悠久的历史,自20 世界40 年代因航空工业发展的需要而发展出的玻璃纤维增强复合材料(也称玻璃钢),复合材料这一新材料的名称因此而进入人们的视线。复合材料的出现,使得材料科学的内容产生了极大的丰富,并且因其自身的广泛而优异的性能而得到快速的发展,人们将复合材料的出现视为人类进步发展的里程碑。科学家预言:“复合材料在21 世纪中将支撑着科学技术的进步和挑起经济实力的脊梁”,“21 世纪将是复合材料的时代”,“先进复合材料在21世纪中将在航空航天技术领域中发挥越来越重要的作用”。随着时代的进步和科技的发展,复合材料结构已经广泛应用于航空航天、船舶、车辆、建筑工程等多个领域,的确,21 世纪将是复合材料的时代,复合材料必将肩负着重要的责任。 树脂基复合材料以其质轻、高比强度、高比模量、热膨胀系数小、性能可设计性等一系列优点,已经成为国内外航天器结构部件的首选材料,广泛应用于各类卫星天线、相机结构组件、裕架、太阳能电池板等。在航天器中,用复合材料代替金属材料,在保持原有力学性能,甚至更高的同时,可有效减轻航天器的重量,节约发射成本。但是,由于特殊的空间使用环境和航天技术新的发展需求,树脂基复合材料面临以下的问题,严重影响了该类材料的进一步应用。 1)空间防护能力不足,制约航天器向长寿命方向发展。 航天器在空间运行过程中要经受严酷的空间环境考验。近地轨道以大量的原子氧、紫外环境为主。原子氧是一种很强的氧化剂,对树脂基体具有很强的腐蚀作用,当航天器以极高的速度在其中运行时,相当于将航天器浸泡于高温的氧原子气体中,裸露在外的树脂基复合材料结构件表面与其作用形成挥发性的氧化物;在地球同步轨道,空间辐射环境以带电高能粒子如电子,质子和紫外线等为主,带电粒子对卫星结构件的辐射损伤主要是通过以下两个作用方式:一是电离作用,即入射粒子的能量通过被照物质的原子电离而被吸收,另外一种是原子的位移作用,即被高能粒子中的原子位置移动而脱离原来所处的晶格位置,造成晶格缺陷。高能的质子和重粒子既能产生电离作用,又能产生位移作用。所有这些作用都会导致树脂基

第12卷 第1期1997年3月 实 验 力 学 JOU RNAL O F EXPER I M EN TAL M ECHAN I CS V o l.12 N o.1 M ar.1997 大变形复合材料柔性梁静、动特性的试验研究Ξ 向锦武 (北京航空航天大学,100083) 张呈林 赵 翔 王浩文 (南京航空航天大学,210016) 摘要 本文对两种铺层的复合材料柔性梁进行了静、动特性的试验研究,重点研究了挠度、结构耦合、梁的根部安装角等对变形、固有频率的影响。得出的结论有助于直升机旋翼桨叶的设计和发展,并且验证了大挠度复合材料柔性梁的分析模型。 关键词 大挠度,柔性梁,结构耦合。 1 引言 全复合材料无轴承旋翼(包括尾桨)的出现是直升机旋翼技术的重大突破,同时也提出了许多新问题。在大桨距工作状态下,无轴承旋翼的关键部件,浆根的纤维增强层合梁元件柔性梁常常处于大变形状态。对于复合材料层合梁,由于各向异性的影响,不同的铺层将产生不同的耦合关系。而结构耦合(拉-扭,弯-扭等)对旋翼动力学及气弹稳定性影响很大。目前在理论上已发展了一些分析方法,但都有其局限性[1]。本文为了发展和验证分析模型,对两种典型铺层的复合材料柔性梁在大变形下的静、动特性进行了试验研究,得出了一些有用的结论[2]。 2 试验方法 静力试验是在如图1所示的装置上完成的。梁试件通过过渡接头固定在刚性基础上,过渡接头可保证试件绕伸展方向转动,以获得不同的根部安装角。载荷作用在梁的端点。垂直位移W通过激光水准仪测量挂在测量点处的标尺的上下移动来获得,另两个方向的位移则通过测量点处悬挂的指针在水平位置的方格纸上指示的位置来测定。 动力学试验是在静力学试验装置略作变动的基础上完成的。如图2所示,在靠近根部50mm处安装一电磁激振器,通过一软弹簧与试件相连,然后激振器通过一个放大器与频率发生器连接,另外安置的加速度拾振器通过放大器与示波器连接。由于问题的复杂性,这里试 Ξ本文工作由航空科学基金资助 本文于1995年6月5日收到第1稿,1996年3月26日收到修改稿

工 程 塑 料 应 用 ENGINEERING PLASTICS APPLICATION 第43卷,第9期2015年9月 V ol.43,No.9Sept. 2015 143 doi:10.3969/j.issn.1001-3539.2015.09.029 石墨烯复合材料在电磁领域的应用研究进展 王雯1,黄成亮1,郭宇1,宋宇华1,张颖异1,刘玉凤1,杜汶泽2 (1.中国兵器工业集团第五三研究所,济南 250031; 2.总装备部装甲兵驻济南地区军代室,济南 250031) 摘要:石墨烯以其独特的二维结构和优异的力学、电学、光学、热学性能成为材料领域的研究热点,石墨烯复合材料是石墨烯应用领域中重要的研究方向。概括了国内外石墨烯复合材料在电磁波吸收及电磁屏蔽领域的应用研究进展,并展望了未来石墨烯复合材料在此领域的发展趋势。 关键词:石墨烯;石墨烯复合材料;微波吸收;电磁屏蔽;应用 中图分类号:TB332 文献标识码:A 文章编号:1001-3539(2015)09-0143-04 Application Research Progress of Graphene Composites in Electromagnetic Fields Wang Wen 1, Huang Chengliang 1, Guo Yu 1, Song Yuhua 1, Zhang Yingyi 1, Liu Yufeng 1, Du Wenze 2 (1. CNGC Institute , Jinan 250031, China ; 2. Jinan Regional Office of Armoured Force Military Representative Bureau , Jinan 250031, China) Abstract :Graphene has become a hot research spot at home and abroad in recent years due to its unique two-dimensional structure and excellent mechanical, electrical, optical and thermal properties. Graphene composites is an important research direction in the area of graphene application. The application research progress in the microwave absorption and electromagnetic interference shielding fields of graphene composites were summarized. The developmental trend of graphene composites in the fields was expected. Keywords :graphene ;graphene composite ;microwave absorption ;electromagnetic interference shielding ;application 石墨烯是单层碳原子紧密堆积而形成的一种超薄碳质新材料,厚度只有0.34 nm ,是目前世界上最薄的二维材料 [1–2] 。自2004年英国曼彻斯特大学的物理学教授A. Geim 和 K. Novoselov 等用机械剥离方法观测到单层石墨烯,其独特的物理性能和在电子领域的潜在应用成为国际研究的热点,并引起科学界新一轮“碳”热潮[3–6]。 碳材料是电磁屏蔽和吸波材料研究的重要内容,对于石墨、碳纤维、碳纳米管等材料的电磁屏蔽和吸收性能的研究已经相当广泛。然而,作为一种新型碳材料的石墨烯具有纵横比、电导率和热导率高、比表面积大、密度低等特点,其本征强度高达130 GPa ,常温下的电子迁移率可达到15 000 cm 2/(V ·s),是目前电阻率最小的材料。并且石墨烯具有室温量子霍尔效应和良好的铁磁性[7–10],与石墨、碳纤维、碳纳米管等材料相比,拥有独特性能的石墨烯可以突破碳材料原有的局限,成为一种新型有效的电磁屏蔽和微波吸收材料[11–14]。因此,以石墨烯为研究方向,结合金属纳米材料或聚合物材料,通过结构设计研制性能优异的石墨烯复合材料,有望广泛应用于电磁波吸收及电磁屏蔽等民用及军事领域。笔者根据国内外学者的研究情况,重点介绍石墨烯复合材料在电磁波吸收以及电磁屏蔽领域中的研究进展,并对未来石墨烯复合材料的发展进行了展望。 1 石墨烯复合材料在电磁波吸收领域中的应用 随着无线电探测技术和探测手段的发展以及其它非可见光探测技术和各种反伪装技术的逐渐完善和应用,传统武器装备的生存受到严峻的挑战。因此,研制高效吸收雷达波的轻型材料是提高武器装备系统生存能力的有效途径之一,是现代战争中最具有价值、最有效的战术突防手段。可见,高性能轻型微波吸收材料研制及在武器装备中的应用至关重要。 二维片状的石墨烯具有高的比表面积(2 630 m 2/g)[9] 以及特异的热、电传导功能,对微波能产生较强的电损耗。与传统吸收剂相比,石墨烯材料以其优异的电磁性能成为一种有效的新型微波吸收材料。传统的铁磁类吸收剂,如Fe ,Ni ,Co ,Fe 3O 4,Co 3O 4等铁磁性纳米物质对电磁波具有较强的磁损耗。通过结构设计,将石墨烯与此类纳米粒子复合后,得到石墨烯片层中镶嵌强吸收电磁波纳米磁性粒子结构的复合材料,并且可实现对微波较强的介电损耗和磁损耗。此类复合材料将石墨烯与磁性纳米粒子的优异性能结合在一起,有效提高了石墨烯材料的磁损耗,并可显著提高我国吸 联系人:王雯,工程师,博士,主要从事新型碳材料的制备及应用方面的研究 收稿日期:2015-06-22

第3l卷第10期2009年lO月 现代雷达 ModemRadar V01.31No.10 0ct.2009 ?1穷真技术?中图分类号:TN011文献标识码:A文章编号:1004—7859(2009}10—0095—04雷达天线罩电磁散射特性研究 李西敏1’2,童创明1’2,付树洪1’2,李晶晶1 (I.空军工程大学导弹学院,陕西三原713800) (2.东南大学毫米波国家重点实验室,南京210096) 摘要:采用高阶矩量法研究了常见雷达天线罩的电磁散射特性。首先采用双线性表面几何建模技术对天线罩进行面剖分,再依据等效原理在天线罩表面建立电磁积分方程,最后用基于混合域基函数的高阶矩量法对其离散求解。实例验证,该方法简单易行、结果精确,同时发现天线罩材料的电参数在很大程度上影响了其电磁散射特性。 关键词:雷达天线罩:电磁散射特性;高阶矩量法;双线性表面 AStudyonEMScatteringCharacteristicsofRadome UXi-rain,TONGChuang-ming,FUShu-hong,LIJing-jing (1.MissileInstituteofAirForceEngineeringUniversity,Sanyuan713800,China) (2.StateKeyLabofMillimeterWaves,SoutheastUniversity,Nanjing210096,China)Abstract:Electromagnetic(EM)scatteringcharacteristicsofcommonradomearestudiedwithhiighorderMethodofMoment(MoM).Firstly,radomesurfaceissegmentedusingbilinearsurfacegeometricalmodeling.Then,EMintegralequationsalee¥tab-fishedwithequivalenceprinciple.Finally,bymean8ofhishorderMoMinwhichmixed?domainbasisfunctions8xeadopted,thee—quationsa聆discretizedand solved.Theresultsofsimulationshowthatthismethodissimpleandaccurate.ItisalsoshownthatthepermittivityofradomematerialhasgreatinfluenceonitsEMscaReringcharacteristics. Keywords:radome;EMscatteringcharacteristics;highorderMoM;bilinearsurface 0引言 雷达天线罩是天线的电磁窗口和保护罩。它既保护天线免受恶劣环境侵害,又可以最大限度保持天线的电性能。不仅地面雷达需要加载天线罩,机载、弹载雷达更需要天线罩的保护,图1给出了一种常见的弹载雷达天线罩。 图1某弹载雷达天线罩 天线罩的电磁散射特性是其很重要的电性能指标,雷达散射截面(RadarCrossSection,RCS)又是量化 基金项目:毫米波国家重点实验室基金资助项目K200818/K200907) 通信作者:李西敏Email:chmtong@126.com 收稿Et期:2009-06.18修订日期:2009-09.18反映目标电磁散射特性的参数。设计者都希望尽可能减小天线罩的RCS,从而减小被对方雷达发现和被反辐射导弹跟踪的概率,提高系统在现代电子对抗中的生存能力。 分析天线罩电磁散射特性的方法可分为实验测量和仿真计算2种。前者可信度高但操作复杂且费用比较昂贵,同时受诸多实际条件的限制,很难获得完备的散射特性数据。因此仿真计算辅之以实测数据对其结果进行修正和完善的方法,成为分析和获取天线罩电磁散射特征的重要手段。本文采用结合双线性表面几何建模技术的高阶矩量法…研究了天线罩的电磁散射特性。 1几何建模 采用高阶矩量法求解天线罩电磁散射问题,首先须说明其几何形状,即几何建模。几何建模是一项很复杂的工作,很多天线罩具有复杂的几何形状,不易精确描述,因而必须进行适当近似处理。拟采用双线性表面几何建模嵋1的方法来逼近模拟天线罩的表面。 一般来讲,双线性表面是一个曲面四边形,按照一 一95— 万方数据

1、简述构成复合材料的元素及其作用 复合材料由两种以上组分以及他们之间的界面组成。即构成复合材料的元素包括基体相、增强相、界面相。 基体相作用:具有支撑和保护增强相的作用。在复合材料受外加载荷时,基体相一剪切变形的方式起向增强相分配和传递载荷的作用,提高塑性变 形能力。 增强和作用:能够强化基体和的材料称为增强体,增强体在复合材料中是分散相, 在复合材料承受外加载荷时增强相主要起到承载载荷的作用。 界面相作用:界面相是使基体相和增强相彼此相连的过渡层。界面相具有一定厚度,在化学成分和力学性质上与基体相和增强相有明显区别。在复 合材料受外加载荷时能够起到传递载荷的作用。 2、简述复合材料的基本特点 (1)复合材料的性能具有可设计性 材料性能的可设计性是指通过改变材料的组分、结构、工艺方法和工艺参数来调节材料的性能。显然,复合材料中包含了诸多影响最终性能、可调节的因素,赋予了复合材料的性能可设计性以极大的自由度。 ⑵ 材料与构件制造的一致性 制造复合材料与制造构件往往是同步的,即复合材料与复合材料构架同时成型,在采用某种方法把增强体掺入基体成型复合材料的同时?,通常也就形成了复合材料的构件。 (3)叠加效应 叠加效应指的是依靠增强体与基体性能的登加,使复合材料获得一?种新的、独特而又优于个单元组分的性能,以实现预期的性能指标。 (4)复合材料的不足 复合材料的增强体和基体可供选择地范围有限;制备工艺复杂,性能存在波动、离散性;复合材料制品成本较高。

3、说明增强体在结构复合材料中的作用能够强化基体的材料称为增强体。增强体在复合材料中是分散相。复合材料中的增强体,按几何形状可分为颗 粒状、纤维状、薄片状和由纤维编制的三维立体结构。喑属性可分为有机增强体 和无机增强体。复合材料中最主要的增强体是纤维状的。对于结构复合材料,纤 维的主要作用是承载,纤维承受载荷的比例远大于基体;对于多功能复合材料, 纤维的主要作用是吸波、隐身、防热、耐磨、耐腐蚀和抗震等其中一种或多种, 同时为材料提供基本的结构性能;对于结构陶瓷复合材料,纤维的主要作用是增 加韧性。 4、说明纤维增强复合材料为何有最小纤维含量和最大纤维含量 在复合材料中,纤维体积含量是一个很重要的参数。纤维强度高,基体韧性好,若加入少量纤维,不仅起不到强化作用反而弱化,因为纤维在基体内相当于裂纹。所以存在最小纤维含量,即临界纤维含量。若纤维含量小于临界纤维量,则在受外载荷作用时,纤维首先断裂,同时基体会承受载荷,产生较大变形,是否断裂取决于基体强度。纤维量增加,强度下降。当纤维量大于临界纤维量时,纤维主要承受载荷。纤维量增加强度增加。总之,含量过低,不能充分发挥复合材料中增强材料的作用;含量过高,由于纤维和基体间不能形成一定厚度的界面过渡层, 无法承担基体对纤维的力传递,也不利于复合材料抗拉强度的提高。 5、如何设才计复合材料 材料设计是指根据对?材料性能的要求而进行的材料获得方法与工程途径的规划。复合材料设计是通过改变原材料体系、比例、配置和复合工艺类型及参数,来改变复合材料的性能,特别是是器有各向异性,从而适应在不同位置、不同方位和不同环境条件下的使用要求。复合材料的可设计性赋予了结构设计者更大的自由度,从而有可能设计出能够充分发掘与应用材料潜力的优化结构。复合材料制品的设计与研制步骤可以归纳如下: 1)通过论证明确对于材料的使用性能要求,确定设计目标 2)选择材料体系(增强体、基体) 3)确定组分比例、几何形态及增强体的配置 4)确定制备工艺方法及工艺参数

一种复合材料的明确的大变形理论公式 摘要 一种几何非线性的复合材料和由此产生的显式动力有限元算法的制定。建议制定假设,小的弹性和大的塑性变形,考虑使用映射成等价各向同性空间在每个时间步长,其中组合构成的方程的整合模型变量的张量的各向异性。内部变量的演化计算的辅助空间,同时考虑到材料的非线性变形,结果映射回真实应力空间。映射张量为每一个新的空间结构的更新,使加工一般各向异性材料的大应变下,可以加工多种复合材料使用的混合理论。复合材料的变形是出于每种物质的力学响应,并由此产生的模型允许一个完全非线性的分析,结合不同的材料模型,如在一种复合物质中,在其他弹塑性变形损坏下,三分之一的物质的仍保持弹性变形。 关键词: 复合;各向异性;混合理论;构成模型 1 引言 复合材料结构的应变和应力分析通常涉及使用平均材料的机械性能,或作为一个完全新的材料复合的研究。第一种方法是相当有效的,当所有材料弹性变形,以及不同阶段之间的相互作用是线性的并依赖其在复合材料的体积参与。在第二种方法中,加载下材料的变形没有得到复合物质的隔离性能,这意味着对表征的材料常数进行更多的测试时,例如,一个新的纤维方向或另一个阶段列入参考。作者采用不同的复合物质的联合变形考虑复合材料的变形。每种材料单独考虑,允许矩阵塑化,例如,独立的纤维。 另一个要强调的一点是,各向同性是一个例外而不是一种处理复合材料的规则。因此,必须对重大高效的大应变非线性有限元算法建立一个简单,全面和有效的各向异性模型。 本文作者使用各向异性材料的机械性能,定义了两个四阶张量,建立了一个真正的应力和应变的空间和虚构的,各向同性的,应力和应变空间之间的映射。作为弹塑性行为假定,选择在虚拟空间的屈服面,以履行凸性和不变性的先决条件,可用于各向同性率本构方程的数值积分的简单和久经验证的算法。类似的程序,可以用来研究材料的破坏或蠕变。该算法是实施明确动态代码SIMPACT[1],考虑允许接触,处理点球的方法。因为基础的方案是明确的,所以刚度矩阵的计算是没有必要的。根据复合材料混合理论[2],通过添加一个外循环在确定的左手边的动力学方程,并对不同物质衡量影响整体变形的程度,紧随其后的是代码集算法的分析。 在第2节给出一个简短的讨论混合理论,而在第3节给出建议的方法来处理各向异性材料的基础上。在第4节给出的各向异性模型验证和实施的主要步骤。 2 混合理论与算法的概要 大应变的实施制定认为,这样的应变梯度张量乘法分解为 (1) 其中F是应变梯度,Fe和Fp的弹性和塑性构成。应变在其弹性和塑料零件中通常在添加剂中分解,在原有的或变形的结构也如此假设,例如,Almansi 应变

电磁散射与隐身技术导论课程大作业报告 学院:电子工程学院 专业:电子信息工程 班级: 0210** 学号: 0210**** 姓名: ****** 电子邮件: 日期: 2018 年 07 月 成绩: 指导教师:姜文

雷达目标RCS近远场变换 在现代军事领域中,隐身技术和反隐身技术是重中之重,研究隐身和反隐身技术就要研究目标的电磁散射特性。雷达散射截面(RCS)是评价目标散射特征的最基本参数之一,其计算和测量的研究具有重要意义。计算方法有解析方法,精确预估技术和高频近似方法等。根据测量方式的不同,可以分为远场测量、近场测量和紧缩场测量。远场测量在室外进行,虽然能直接得到目标RCS,但是条件难以满足(满足远场条件时,被测目标与天线间的距离非常大),相比之下,在微波暗室中进行的近场测量由于采用缩比测量的方法更容易满足测试条件。相对于紧缩场测量,近场测量的精度更高,成本也有所降低,于是近场测量越来越成为研究的一个重点。近场测试到的雷达回波信号并不是工程中所关心的RCS,而如何由近场测量数据得到目标RCS,则是必须要解决的问题。 为了得到目标RCS,将目标等效为一维分布的散射中心,并忽略了散射中心与雷达之间的相互影响,忽略散射中心与测试环境之间的相互影响。根据雷达回波信号,研究了一种利用雷达近场数据来估计目标总的RCS的方法。推导了算法的具体过程,将研究重点放在了算法的核心——权重函数上。分别仿真了单站正视,单站侧视,对称双站,不对称双站几种情况下权重函数的特性,具体表现为不同参数对权重函数幅度和相位的影响。基于仿真结果,提出了用定标来求得权重函数的方法。并用不同尺寸的金属球作为实验目标,采用某一个金属球理论RCS 值来定标,求得权重函数之后,用此算法变换出目标的RCS,并与其理论值做比对,验证了算法的可行性。 一、雷达截面的研究背景、发展现状 隐身和反隐身技术作为现代战争中电子高科技对抗的重要领域,一直都是各国军事研究的重点,随着各种精确制导武器和探测系统研制成功,隐身技术和反隐身技术越发重要。在军事应用中,希望己方的武器隐身性能尽可能好,并且能尽可能的探测到敌方的隐身目标。这就是必须研究隐身技术和反隐身技术最主要的原因,隐身技术与反隐身技术都必须研究目标的雷达散射特性,隐身技术是让目标的散射尽可能的小,反隐身技术则是尽量能够接收到目标的回波信号,因此要研究隐身和反隐身技术就要研究目标的电磁散射特性。隐身技术和反隐身技术

第27卷 第2期 2007年4月 航 空 材 料 学 报 J OURNAL OF A ERONAUT ICAL MAT ER I A LS V o l 127,N o 12 A pr il 2007 纳米二氧化锰掺杂炭黑复合材料电磁特性的研究 张 昕1 , 刘顺华1 , 段玉平1 , 管洪涛2 , 温 斌 1 (11大连理工大学材料科学与工程学院,辽宁大连116085;21云南大学物理学院,昆明650091) 摘要:基于单一吸收剂无法达到良好的微波吸收效果,利用纳米二氧化锰掺杂炭黑颗粒制备了一种新型的复合吸收剂,并进行TE M 形貌表征,介电性能分析以及微波吸收性能的测试。结果表明,炭黑属于电阻型损耗介质,主要呈球形多孔状;二氧化锰属于介电损耗介质,特殊的条形片状结构增加了电磁波在机体内的反射次数和散射截面,高电阻特性有效改善了吸波平板材料的输入波阻抗匹配程度,从而大大改善炭黑的微波吸收性能。关键词:二氧化锰;炭黑;介电损耗;微波吸收 中图分类号:TB34 文献标识码:A 文章编号:1005-5053(2007)02-0058-04 收稿日期:2006-03-16;修订日期:2006-06-12基金项目:国家自然科学基金资助(N o .50402025)作者简介:张昕(1981)),男,硕士研究生,研究方向:电磁波吸收材料。 隐身技术是一种能改变武器装备等目标的可探 测信息特征,使敌方探测系统不易发现或发现距离缩短的综合性技术。随着隐身飞机在战争中的作用愈来愈突出,隐身技术已成为各国在军事高技术竞 争中竞相争夺的一张重要/王牌0[1~3] 。改变飞机外形和机体采用吸波材料是实现飞机隐身的主要手段 [4~6] ,而吸波材料能否达到良好的吸波效果,吸收 剂的选择是重中之重。很长时间以来,炭黑以其良 好的导电性被广泛地应用于吸收剂的设计中[7,8] ,但是仍存在着吸收峰值小,吸收频宽窄等缺点。而二氧化锰是锰铁氧体吸波材料的主要原料之一,铁氧体材料因其优良的低频吸波性能已得到广泛应用,因此,本研究结合以上两种材料,以纳米二氧化锰掺杂炭黑制备一种新型复合吸收剂,试图改善炭黑粒子的吸波效果,并希望能有助于今后复合吸收剂的研究。目前对二氧化锰掺杂炭黑电磁性能的研究还未见报道。 1 实 验 1.1 实验制备 首先将炭黑在球磨机中球磨5h ,细化大块团聚体,然后在氩气保护下700e 加热2h,对炭黑进行预处理以去除表面有机物,达到活化炭黑的目的 [8] , 然后分别将炭黑(10vo%l ,20vo%l ,30vo%l , 40vo%l )和二氧化锰(10vo%l )在球磨机中再次球 磨使之均匀混合,最后用超声震荡仪使其在环氧树脂中均匀分散,加入固化剂常温注模固化成型,制成200mm @200mm @3mm 平板试样,待测电磁特性。1.2 实验方法 炭黑和二氧化锰表面形貌采用J E M-100CX Ⅱ型高分辨率透镜进行测试。纯炭黑和二氧化锰的电磁参数采用同轴法兰法测试,测试频段为2~18GH z 。复合材料的吸波性能利用H P8720B 网络分析仪在无回波暗室中采用弓形法进行测试,测试频段为8~18GH z 。 2 实验结果与讨论 2.1 吸收剂的形貌表征 图1为炭黑和二氧化锰颗粒形貌的TE M 照片。从炭黑的TE M 可以看出,结构主要呈球形多孔状,颗粒尺寸约为60nm 。从二氧化锰的TE M 可以看出,结构为条形片状团聚结构,颗粒尺寸约为100~150nm 。有文献可知,条状和片状的结构相比,球形具有更大的反射和散射截面[9] ,从而有利于增加电磁波在试样内部进行多次反射和散射的机率,使吸收剂对电磁波达到多次吸收。另外,炭黑和二氧化锰均为纳米颗粒,体内及界面中存在大量悬键,空位及空洞等缺陷,且粒径越小,缺陷越多,这会引起正负电荷分布的变化。在电场的作用下正负电荷分别向两极移动,最后聚集在界面缺陷处,形成电偶极矩,产生空间电荷极化。与此同时,在纳米粒子体内及其庞大的界面中会存在相当多数量的氧离子空 位,这些空位有利于转向极化的产生[10] 。从而有利于对电磁波的损耗。

文章编号!""#$"%&&’(""!)"!$""&"$"# *波段中国陆地电磁散射特性统计分析+ 康士峰!,(葛德彪(张忠治! ’!-中国电波传播研究所青岛分所,青岛(.."/!0(-西安电子科技大学物理系,陕西西安/!""/!) 摘要陆地表面的电磁散射特性同地形地物存在的真实物理状态密切相关1利用 234$!和234$(卫星!55!至!555年的*波段66极化散射计数据,对中国陆地不同地形地物分类环境所对应的散射系数特性进行了统计分析和比较,为地球遥感信息分析和雷达目标检测地杂波环境评价提供参考1 关键词*波段234$!7(卫星电磁散射散射系数中国 中图分类号895#.文献标识码: ;<=<>?<>@=A=B=A C?>?D E F G?@=< 石墨烯超材料电磁散射特性研究 摘要 2004年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,成功地在实验中从石墨中分离出石墨烯,而证实它可以单独存在,两人也因“在二维石墨烯材料的开创性实验”为由,共同获得2010年诺贝尔物理学奖。自从2004年被发现以来,石墨烯的应用掀起了世界各国科学家的研究热潮。 超材料最初被称为左手材料(LHM)或负折射材料(NIM),是由前苏联理论物理学家Veselago在1968年最先提出的,此后,随着研究的逐渐深入,众多突破性成果不断涌现,这种新型复合材料的人工实现,极大地丰富了微波、电路、光学、材料学等领域的材料选择,其表现出的新颖电磁响应特性立刻成为国际物理学界和电磁学界研究的热点。 本文的工作涉及一下几个方面内容: (1)石墨烯以及超材料的发展历史及研究现状。 (2)石墨烯的建模方法,利用其电导率的可调性实现石墨烯模型的不同幅度特性及相位特性。 (3)对石墨烯单元模型进行有规律的排列,形成阵列,通过不同的排列方式来操控电磁波散射波瓣呈现出不同的形状特性及方向特性。 本文所建立的模型具有广泛的应用前景,比如相控阵天线技术、电磁隐身技术、电磁吸收技术等。 关键词:石墨烯;超材料;散射波瓣 Abstract Physicist Andre Geim and Konstantin Novoselov from University of Manchester successfully separated graphene from graphite,and confirmed it can exist alone,the experiment was praised as a groundbreaking one for two-dimensional graphene materials,thus Andre and Konstantin shared the 2010 Nobel Prize for physics. Since graphene was found in 2004, its application has attracted amount of attention around the world. M etamaterials was originally called left-handed materials (LHM) or negative refraction material (NIM), first proposed by the former Soviet Union theoretical physicist Veselago in 1968. since then, with the gradual in-depth study, many breakthrough emerged constantly. The artificial realization of this kind of new composite materials has greatly enriched the microwave,circuit, optical,materials and other fields.Its novel electromagnetic response immediately become an international hot topics in the study of physics and the electromagnetic field. In this paper, our work involves several aspects: (1) Develop_history and research staus of graphene and metamaterials. (2) Introduce modeling methods of the graphene,the adjustable characteristics of graphene electrical conductivity give us the possibility to realize different amplitude and phase of unit model. (3) Form different arrays through regular arrangement of graphene unit model and gain electromagnetic scattering lobe with different shape and direction characteristics.The established model in this paper has wide application prospects, such as the phased array antenna technique, the electromagnetic stealth technique and electromagnetic-absorbe technique, etc. Key words: graphene;metameterial;scattering lobe石墨烯超材料电磁散射特性研究