汉语比喻式成语及其与越语成语文化内涵之比较

Thμnh ng÷ so s?nh trong ti?ng H?n vμ?èi chi?u hμm y v¨n

ho?

víi thμnh ng÷ ti?ng Vi?t

阮氏芳

越南外贸大学

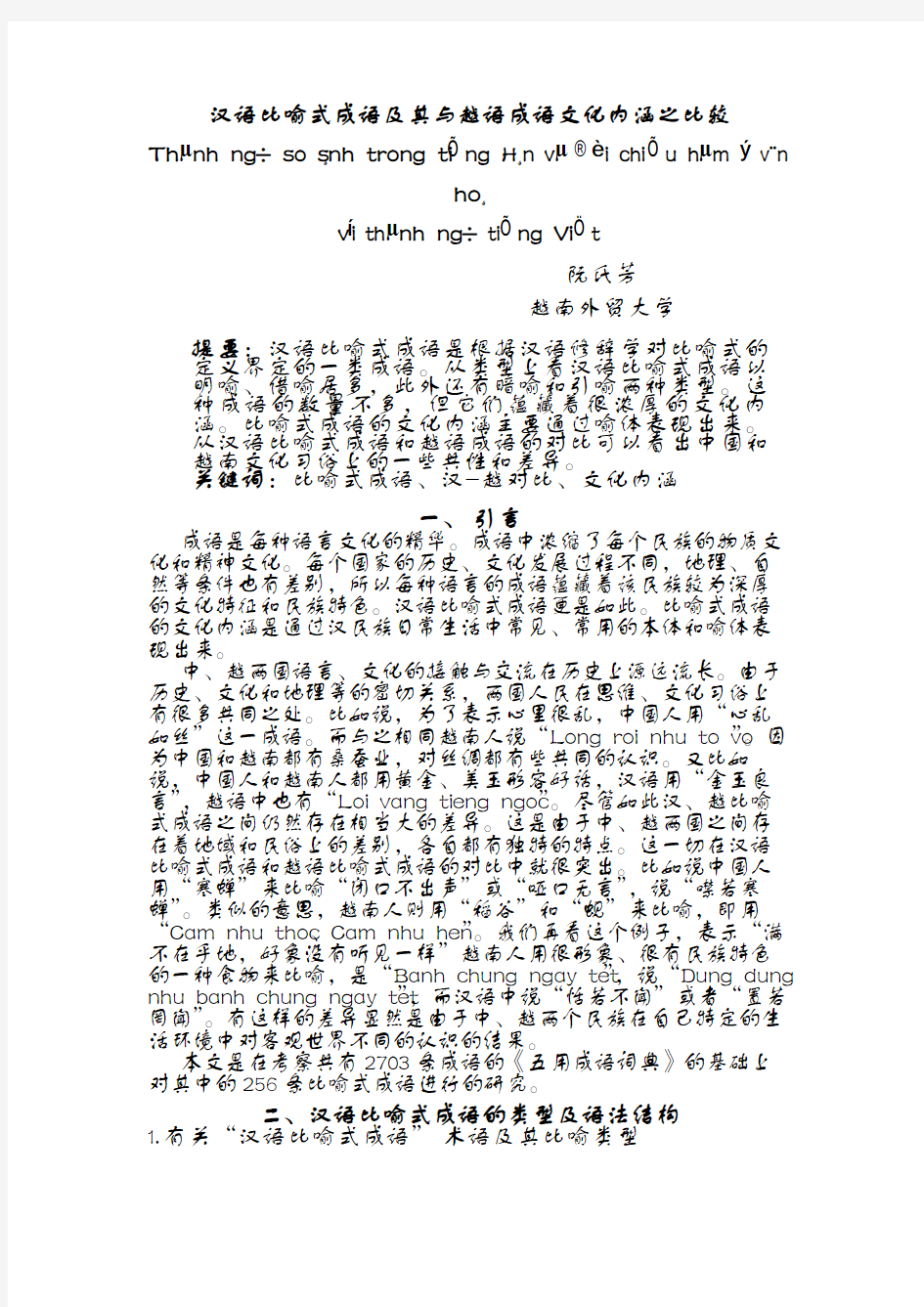

提要:汉语比喻式成语是根据汉语修辞学对比喻式的

定义界定的一类成语。从类型上看汉语比喻式成语以

明喻、借喻居多,此外还有暗喻和引喻两种类型。这

种成语的数量不多,但它们蕴藏着很浓厚的文化内

涵。比喻式成语的文化内涵主要通过喻体表现出来。

从汉语比喻式成语和越语成语的对比可以看出中国和

越南文化习俗上的一些共性和差异。

关键词:比喻式成语、汉-越对比、文化内涵

一、引言

成语是每种语言文化的精华。成语中浓缩了每个民族的物质文化和精神文化。每个国家的历史、文化发展过程不同,地理、自然等条件也有差别,所以每种语言的成语蕴藏着该民族较为深厚的文化特征和民族特色。汉语比喻式成语更是如此。比喻式成语的文化内涵是通过汉民族日常生活中常见、常用的本体和喻体表现出来。

中、越两国语言、文化的接触与交流在历史上源远流长。由于历史、文化和地理等的密切关系,两国人民在思维、文化习俗上有很多共同之处。比如说,为了表示心里很乱,中国人用“心乱如丝”这一成语。而与之相同越南人说“Long roi nhu to vo”。因为中国和越南都有桑蚕业,对丝绸都有些共同的认识。又比如说,中国人和越南人都用黄金、美玉形容好话,汉语用“金玉良言”,越语中也有“Loi vang tieng ngoc ”。尽管如此汉、越比喻式成语之间仍然存在相当大的差异。这是由于中、越两国之间存在着地域和民俗上的差别,各自都有独特的特点。这一切在汉语比喻式成语和越语比喻式成语的对比中就很突出。比如说中国人用“寒蝉”来比喻“闭口不出声”或“哑口无言”,说“噤若寒蝉”。类似的意思,越南人则用“稻谷”和“蚬”来比喻,即用“Cam nhu thoc、Cam nhu hen”。我们再看这个例子,表示“满不在乎地,好象没有听见一样”越南人用很形象、很有民族特色的一种食物来比喻,是“Banh chung ngay tet”,说“Dung dung nhu banh chung ngay tet”,而汉语中说“恬若不闻”或者“置若罔闻”。有这样的差异显然是由于中、越两个民族在自己特定的生活环境中对客观世界不同的认识的结果。

本文是在考察共有2703条成语的《五用成语词典》的基础上对其中的256条比喻式成语进行的研究。

二、汉语比喻式成语的类型及语法结构

1.有关“汉语比喻式成语”术语及其比喻类型

关于本文涉及到的问题,过去中国成语学家有过研究,但他们的提法和研究范围不同。学者们主要以成语的比喻意义作为界定研究对象的标准,因此采用了“用比喻意义的成语”(史式,1979年)、“比喻义的成语”(马国凡,1985年)、“比喻性成语”(潘维桂,1987年)、“比喻关系的描述式成语”(倪宝元,1990年)等说法。至于成语的类型,多数学者都分为明喻、暗喻、借喻三种而没有引喻一类(史式,1979年、潘维桂,1987年、倪宝元,1990年),还有,有的学者认为除了明喻类成语外,其它成语都归入暗喻类(马国凡,1985年)。根据这些学者的观点,“比喻义的成语”或“比喻性成语”等除了格式上是比喻式,如明喻类的“安如泰山”、“目光如豆”等;暗喻类的“草木皆兵”、“积沙成塔”;借喻类的“生龙活虎”、“鸡毛蒜皮”等,具有比喻意义的成语,如“背道而驰”、“移花接木”、“冰清玉洁”、“珠圆玉润”、“土崩瓦解”等也是他们的研究对象。

与前人相比,我们的提法不同,采用了“比喻式成语”。首先我们根据修辞学对比喻式的标准,从成语的形式的角度出发,同时兼及成语的意义。我们没有以成语的比喻意义作为唯一的界定标准。我们的研究对象形式上就是修辞格中的比喻式。可以说本文的研究范围比前人的更小一些。

我们对汉语比喻式成语各种类型的界定如下:

(1)明喻类成语,基本公式为“甲如乙”,其中“甲”是本体、“乙”是喻体,“如”是比喻词,如“安如泰山”、“目光如豆”、“相敬如宾”等。明喻类成语数量较多。至于其及其它类型的数量请看下面的表1。

明喻类成语中本体和喻体之间一般都有很明显的相似或相类关系。有些明喻类成语除了本体、比喻词、喻体外还有喻解,如“心乱如麻”、“心急如焚”等。明喻类成语的本体可以是名词,也可以是形容词、动词或动词词组。这种成语的喻体一般都是名词,也有动词或词组。明喻类成语还有变体形式,即不出现本体,如“如蝇逐臭”、“如鸟兽散”、“如虎添翼”等。这些成语的喻体一般都是词组或一个主谓结构。有些明喻类比喻式成语连用了两个比喻词和两个喻体,如“如狼似虎”、“若即若离”等。这些成语的两个喻体语义上或者是相近或者是相反。

明喻类成语有“如”、“若”等比喻词作为明显的标志。这类成语中被比喻要素(甲)和比喻要素(乙)可以是一个事物或一个状态,也可以是一个行为、动作。要注意的是有些成语形式上含有“如”、“同”等词,但不是明喻类成语,如“视同一律”、“恰如其分”、“一如既往”等。这些成语形式上是明喻式,但没有喻体,而且也没有比喻意义。

(2)暗喻类成语,数量最少。其基本公式为“甲是乙”,如“浑身是胆”、“草木皆兵”、“聚沙成塔”等。

本体和喻体的关系比明喻更加紧密。这类成语以“是”、“皆”、“成”等比喻词为标志。暗喻类成语的本体和喻体一般都由名词组成。有些暗喻类成语本体前还有一个动词。通过这个动词和比喻词对本体和喻体的描述表达了成语的比喻意义。暗喻类成语中被比喻和比喻的要素一般都

是指事物,也有少数指状态、行为等。

有些含“是”、“为”、“成”等词的成语,但不是暗喻类成语,如“铸成大错”、“口是心非”、“惟利是图”、“朋比为奸”“狼狈为奸”、“妇孺皆知”、“比比皆是”等。这是由于汉语成语中还保留着古汉语词汇、语法的一些特点,而且这些成语中也没有喻体,即比喻的事物。

(3)引喻类成语,公式为“甲乙”或“乙甲”,引用前面的事物比喻后面的事物或引用后面的事物比喻前面的事物,如“一刻千金”、“雕虫小技”、“车水马龙”等。

这类成语中有由名词或名词性词语组成的被比喻物和比喻物。本体和喻体一般都是定中结构。本体和喻体之间不需要比喻词连接。引喻类成语中本体和喻体的关系也是相类关系,它们构成对偶平行格式,很整齐并富有节奏感。

关于引喻类成语的构成有两种情况。一种是单喻,整个成语由一个本体和一个喻体构成,如“一刻千金”、“敝帚千金”等。一种是连喻,即连用了两个本体和两个喻体,如“米珠薪桂”、“狼心狗肺”等。还有,有些成语用两个喻体喻指同一个本体,如“人山人海”。

(4)借喻类成语,数量最多,公式为“乙”,如“龙潭虎穴”、“一盘散沙”、“漏网之鱼”、“惊弓之鸟”等。

借喻类成语只出现喻体。用来指代被比喻物的喻体要由指事物的名词或名词词组组成。有些借喻类成语只有一个喻体,是单喻类成语,如“一路货色”、“燃眉之急”等。有些成语有两个喻体,如“城狐社鼠”、“虎穴龙潭”、“暴风骤雨”等,甚至有四个喻体,如“魑魅魍魉”、“声色犬马”。单喻类成语的构成一般都分为偏、正两个部分,如“雨后春笋”、“瓮中之鳖”、“井底之蛙”、“万应灵丹”。

这两个部分可以紧接在一起或由“之”字连接。无论是否有连接成分,成语的意义主要由修饰成分起作用。比如说,若只说“春笋”人们就很少联想到某种事物的数量特别多,但是前面加上“雨后”人们马上就能想象到事物的繁多。再如“惊弓之鸟”,如果没有“惊弓”这一修饰成分我们就难以联想到蕴藏在这条成语中的含义。

1

各种类型的成语有着明显不同的特点而且其数量很不均匀,包括明喻、暗喻、引喻和借喻等四种类型。明喻、暗喻类成语的比喻词都是单音节词,修辞学中双音节而带有口语色彩的词语,如明喻式的“好象”、“好比”、“仿佛”、

1由于本文的材料数量不大,因此在论文中的所有数字我们都按照四舍五入的原则只保留整数后的一位

暗喻式的“变成”、“成为”、“叫做”等一般不为成语所接纳。关于比喻式成语的格式及其构成可以归纳为以下几个必要条件:

明喻、暗喻类:形式上必须有比喻词必须有喻体(喻体是做比的事物、状态或现象)

引喻、借喻类:形式上主要由名词或名词词组构成的体词性成语。

2. 汉语比喻式成语的语法结构

与一般成语相同,汉语比喻式成语的语法结构是比较复杂的问题。因为很多成语是浓缩的形式,同时古汉语词汇语法的残留使得难于分析其语法结构。鉴于本文的重点在于汉语比喻式成语的类型及文化内涵,所以在此我们本着简单化的原则不打算深究。由于汉语比喻式成语都是比喻辞格,所以它们的语法结构没有一般成语那么丰富,常见的语法结构主要有以下几种:

(1)主谓结构,例如:囊空如洗、浑身是胆、一刻千金

(2)联合结构,例如:如花似玉、车水马龙、洪水猛兽

(3)定中结构,例如:拿手好戏、瓮中之鳖、一盘散沙

(4)兼语结构,例如:画地为牢、指鹿为马

(3)述宾结构,例如:如鸟兽散、如虎添翼

至于比喻式成语语法结构的分布请看下表

从上表可见汉语比喻式成语的语法结构分布很不均匀,以主谓和联合结构居多。具体到不同的比喻类型又如下面的表3各有参差。

下:

2.1明喻类成语

明喻类成语一般都是谓词性成语。明喻类成语中,主谓结构占着很大的比例,因为很多明喻类成语的基本型是由本体、比喻词和喻体构成,如:“口若悬河”、“目光如豆”、“杀人如麻”等。

述宾结构也比较多。这都是明喻类成语的变体形式,是由比喻词和喻体构成的谓词性成语,如“如虎添翼”、如获至宝“等。

此外还有联合结构。这都是连喻类变体形式的成语,如“如火如荼”、“如饥似渴”。

2.2暗喻类成语

大部分暗喻类成语形式上与明喻类成语的基本型相同,即这种成语的语法结构主要也是主谓结构,如:“草木皆兵”、“浑身是胆”等。此外兼语结构也相当多,如“集腋成裘”、“聚沙成塔”等。

2.3引喻类成语

引喻类成语形式上本体、喻体俱全,只缺比喻词。本体和喻体的关系或是平行的联合关系或是陈述和被陈述的关系,所以其语法结构主要是联合式,如“舌剑唇枪”、“狼心狗肺”等、主谓结构,如“一刻千金”、“敝帚千金”等。引喻类成语还有紧缩结构,即“一发千金”。

2.4借喻类成语

借喻类成语,因为都是由名词或名词词组构成的体词性成语,所以语法结构主要是定中结构,如“众矢之的”、“拿手好戏”等、联合结构,如“东鳞西爪”、“生龙活虎”等,也有紧缩结构,如“南辕北辙”。

总之,汉语比喻式成语的语法结构没有一般成语那么丰富,但也是个较复杂的问题,包括主谓、述宾、联合、兼语、定中等多种类型。不同的比喻类型有其特殊的语法结

构类型。掌握成语的比喻类型就便于掌握其语法结构和句法功能,也有助于了解成语的意义。

三、从汉、越比喻式成语看中、越文化的共性及差异

中、越两国自古为邻,早在远古时期两国就开始有交往了。因此两国的语言、文化等方面都有很多相同点,其中也有中国文化对越南文化的影响。然而这还是不同的两个民族,不同的生活环境及各自独特的民俗风情使得两国语言、文化存在着很多不同之处。通过汉语比喻式成语与相应的越语成语(而不一定是比喻式成语)的对比会显示这一点。下面我们就通过分析汉语比喻式成语与越语成语的喻义和喻体来看中、越文化的共性和差异。因为喻义就是比喻式成语的思想内容,涉及其文化内涵而喻体是喻义的承载者。一个民族选择什么样的事物做喻体来表达一个意思是由生活背景决定。一般来说喻体都是该民族生活中很熟悉的事物,所以喻体往往富有很浓厚的文化色彩。在对比时我们看出两点:(1)同样的一个喻义汉、越语中使用同一个喻体;(2)同样的喻义汉、越语中使用的喻体不同。具体的分析如下:

1.汉、越比喻式成语中喻义相同或相近使用的喻体一致

中国和越南都曾经经过漫长的封建时期,而且儒家曾经在两国盛行一时。中国其它的一些古代思想也早就传入越南并在越南社会、文化生活中留下了比较深刻的影响。汉、越比喻式成语中也反映这一点。比如说儒家思想认为人要作好“君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友”等“五道”,所以汉语中有“亲如手足”、“宾至如归”、“相敬如宾”等比喻式成语,越语中也有“Tinh nhu thu tuc”,“Tan chi nhu quy”,“Tuong kinh nhu tan”等比喻式成语。

中国和越南都不是佛教的发源地,但都受到其影响。有一些来源于佛教的汉、语比喻式成语和越语成语都用各种禽兽比喻品德低下、恶劣的人。例如汉语的“牛头马面”、“人面兽心”,越语的“Dau trau mat ngua”、“Mat nguoi da thu”等。

由于中、越人民的思想道德观念有一些相同之处所以对于一些动物都予以相同的喻义。比如狗在中国和越南人的心目中都是下贱、恶劣或令人厌恶的代表。例如汉语中的比喻式成语“城狐社鼠”、“狼心狗肺”等,越语中也有“Cho cay gan nha”等。再如老鼠,在汉、越语中都是代表不劳而食、令人厌恶的动物,如汉语比喻式成语“城狐社鼠”、“胆小如鼠”,越语比喻式“Len len nhu chuot ngay”、“Gan nho nhu gan chuot”等。又如老虎,跟其他的一些国家的人一样中国人和越南人一向都将老虎视为凶猛或富有活力的动物,汉语说“生龙活虎”、“势如骑虎”等,越语也说“Khoe nhu hum”,“Nhu cuoi tren lung ho”等。

越南和中国扬子江流域地区自然环境很相似,都属于水稻农业的文化地区。中、越两国在审美观、价值观上都有令人惊讶的相同之处。比如中国和越南人都崇拜“四灵”—“龙、麟、龟、凤”这四种虚拟动物。在两国的传统文化观念中它们都代表威严、权威、美好、祥瑞、珍贵的东西。因此在汉、越语中含这些动物的成语一般都是褒义

的,少数成语有中性或贬义色彩。例如汉语的“车水马龙”、“虎穴龙潭”、“凤毛麟角”等,越语的“Nhu rong bay phuong mua”,“Nhu ca gap nuoc, nhu rong gap may、“An nhu rong cuon, noi nhu rong leo”等。

汉民族和越民族自古以来都将玉石、珍珠、黄金等视为价值高昂,值得珍藏的东西。所以汉语说“如获至宝”、“一刻千金”、“金枝玉叶”等,越语有“Nhu bat duoc vang”、“Dat/quy nhu vang”、“La ngoc canh vang”等。

在表达人的行为、动作和思想感情上,中、越人民也都采用相似的说法。比如形容各种心理状态或者表达思想感情时两种语言都用“心”作喻,而且表达方式上也相同,如汉语的“心如刀割”、“忧心如焚”、“心乱如麻”、“赤胆忠心”等,越语的“Long dau nhu cat”、“Long nhu lua dot”、“Long roi nhu to vo”、“Long son da sat”等等。

从上述可见汉、越比喻式成语之间存在不少相同点。这说明了中国人和越南人文化、思维方面有着相当多的相通之处。与此同时也是两国一些相同的生活背景引起的结果。其中还有中国文化对越南文化的影响。

2.汉、越比喻式成语中喻义相同或相近使用的喻体不同

如上所述,中国和越南在语言文化和人民的思维方面有着相当多的共同点。然而这是两个不同的民族,所以在地域和民俗文化上仍存在不少差异。从汉、越比喻式成语喻体的选择或表达方式的不同就可以看出两者之间的一些差异。

同样的一个客观现实或相似的思想感情但汉、越民族就采用了不同的表达方法。比如形容非常贫穷,穷得一无所有,中国人用水作喻,说“一贫如水”。在中国的《说文解字》中,“水,淮也,北方之行,象众水并流”,水虽然柔软但具有无比的力量。因此水一旦泼在地上或一冲什么就都没有了。与“一贫如水”的意思相同,越南人用很有形象性的喻体,说“Ngheo rot mong toi”。“Rot”是越南义静、广平省一带的方言,意思是“落”、“掉”;“toi”是以前人们用一种树叶结成用来遮风避雨的一种东西。“Mong toi”是“toi”的上部。这个部分一般都用很多好叶子结成,所以很耐用。一般来说“toi”烂了“mong toi”还能凑合用。有钱的人就买叶子补上而没有钱的人还是用下去,用到连“mong toi”也都落掉了才扔掉。“Ngheo rot mong toi”是这么来的,它带有越南地方民俗风情的色彩。同样的意思,还有成语“Rach nhu to dia”。在越南民间的观念中,富裕、贫穷从日常的衣食就可以看出来。这条成语用了一种长在水边的“to dia”作喻,这种植物的叶子常年破烂不堪引起了越南人对极其破烂的衣服的联想。那么,穿着这样破烂的衣服的人就是非常贫穷的。

表示某个人对某个事物了解得很清楚,汉语中有条比喻式成语“如数家珍”。因为珍珠、宝石和黄金等一向受中国人的喜爱,是一种珍藏品。那么家里有多少珠宝当然主人是最清楚的了。在越南人的心目中,珍珠、黄金等尽管也是珍贵物品,但这里越南人却用了具有心灵价值的喻体“Tho Cong”(即土公神—灶王爷)这一民间信仰的人物做

喻体,说“Thuoc nhu Tho Cong thuoc bep”。在越南民间的观念中土公神照管厨房,也照管一家人的家居、伙食,决定一家的福祸命运。因此土公神是最了解厨房,也就是了解一家的福祸的。

再如汉语的比喻式成语“巧舌如簧”是用乐器中振动体的特性比喻花言巧语,说话非常动听。同样的意思越语中有成语“Noi ngot nhu mia lui”。这条成语是出于越南气候条件和民俗风情。在既干燥又寒冷的冬天吃又香又甜的“Mia lui”你好象吃了多少也不觉得厌。“Noi ngot nhu mia lui”这样的比喻既恰当生动又富有民间文化的色彩。

每个民族历史上的政治、文化、生活背景都会在其成语中打上烙印。比如说中国封建时期很多官吏为了讨好皇帝或上宾保住自己的官位及权利而奉承上级、心甘情愿当一个奴才。因此汉语中有“奴颜婢膝”和“奴颜媚骨”等比喻式成语。又如“噤若寒蝉”,从《后汉书.杜密传》中的故事我们了解到“噤若寒蝉”是出于中国封建社会政治势力对官吏施加压力的背景,所以有些官吏为了明哲保身对一些事情只好象冬天的蝉哑口无言,不敢说话。而相似的意思越南人说“Cam nhu thoc”。这是为什么呢?越南是地处在水稻文明地区的农业国家。稻子很温顺,自古以来就顺其自然地给越南人产出最重要的粮食,养活一代又一代人。因此越南人还有“Hien nhu hat lua,cu khoai”的说法。还有另一种解释,说“Cam nhu thoc”因为以前农家是否富裕要看他有多少稻谷。有些人吝啬或者不愿意帮助穷人,家里有很多稻谷,将稻谷放进大木桶贮存时要悄悄地,不让外人知道,否则人家就会来借。无论是哪种解释都是出自越南人的实际生活及思维和情感。

著名的语言学家索绪尔在《普通语言学教程》中曾经说过:一个民族的风俗习惯会对该民族的语言有所影响,而且在某个程度上语言就是一个民族的奠基者。而成语就是每种语言——文化载体中最富有民族文化色彩的一种语言单位。通过成语的对比可以看出每个民族文化的闪烁及其特征形象。比如越语成语“Dung dung nhu banh chung ngay tet”。为什么越南人有这样的说法呢?粽子是越南最有民族文化特色的一种传统食物。我们都知道粽子的来源是出自一个美丽动人的传说。越南人过春节时对粽子有置若罔闻的态度,因为越南人过春节时每天都要吃粽子,每吨饭都少不了粽子所以才有“Dung dung nhu banh chung ngay tet”这样的一条成语。而相同的意义汉语中用很简单的成语“置若罔闻”。这也不难理解,因为一个概念、一个习俗可以在这个民族存在,但在别的民族则没有。

上面说过,一个民族选择什么样的事物喻指一个事物或表达一个意思由其生活背景决定,同时也是他们对本体和喻体之间所产生的联想关系的结果。比如说比喻积少成多、积小成大,中国人说“集腋成裘”,而越南人说“Gop gio thanh bao”。汉、越语中有这样差别的两种说法,是因为中国北方地区冬天特别寒冷,所以狐腋下的皮虽然很小,但还能使中国人认为若它们聚集起来也能缝成很暖和的皮袍。而越南属于台风很多的热带气候地区,所以“风”和“台风”就给越南人造成“从小到大、从少到

多”的一种联想。再如,汉语成语“如蚁附膻”,意思是比喻很多人竟相依附有钱、有势力的人。相同的意思,越南人

说“Nhu meo thay mo”。现在看一下汉、越语中表达方式上如此不同的原因。“膻”是羊肉的膻味。羊肉在中国北方地区是一种人们日常爱吃的美味佳肴。鲜美的羊肉味才能

吸引蚂蚁纷纷而来。这说明“膻”在这条成语中蕴涵着汉

民族民俗文化的一个特色。而在越南人的心目中猫象征着

爱偷吃、脆弱、懒惰、做事马马虎虎的人或不正派的女人。“Mo”是猫最喜欢吃的食物之一,因此才有“Nhu meo thay mo”这一说法。

结语

汉语比喻式成语即使数量不多,在我们的考察结果中只占9.5%,但是比较特殊的一类成语。其特殊体现在各种类型都有突出的格式而引起了我们的注意。每种比喻式成语

因其特有的形式而有各自不同的特殊语法结构类型。这类

成语具有很强的修辞作用,而且还富有鲜明的文化内涵。

通过汉语比喻式成语和越语成语的对比我们看出了汉民族

和越民族文化民俗上的很多相同点,两者之间的差异也同

样存在。我们认为汉、越成语文化方面的对比不仅“打通

隔膜,沟通双方,为交际搭桥”2而且对第二语言学习者在成语的学习和运用中也有很大的帮助。因此可以说汉、越

成语相同之处对越南学生会成为一种正迁移作用而两者之

间的差异及似是而非的会是他们的难点。由于本文的篇幅

所限因此对越南学生汉语成语教学的问题以后将会进行讨论。

参考文献

1.周宏溟,1986,《五用成语词典》,学林出版社

2.[越]Nguyen Nhu Y,Nguyen Van Khang,Phan Xuan Thanh,“Tu dien thanh ngu tieng Viet pho thong”,NXB Khoa hoc xa hoi,2002

3.[越]Nguyen Nhu Y、Nguyen Van Khang “Tu dien giai thich thanh ngu hoc Han”, NXB Van hoa,1994

4.许肇,1980,《成语知识浅谈》,北京出版社

5.倪宝元等人,1990,《成语九章》,浙江教育出版社

6.史式,1979,《汉语成语研究》,四川人民出版社

7.范淑存、于云,1991,《成语中的古汉语知识》,中国经济出版社

8.莫彭龄,2001,《汉语成语与汉文化》,江苏教育出版社

9.刘永红、袁顺芝、张豫鄂,2002,《俄汉成语的文化分析》,华中师范大学出版社

10.张弓,1993,《现代汉语修辞学》,河北教育出版社

11.[越]Hoang Van Hanh,,《Ke chuyen thanh ngu tuc ngu》,NXB Khoa hoc xa hoi, 2002

12.索绪尔,1980,《普通语言学教程》,高名凯译,商务印书馆

13.[越]Phan Van Que,“Ngu nghia cua thanh ngu –tuc ngu co thanh to chi dong vat trong tieng Anh (trong su so sanh doi chieu voi tieng Viet)”,Luan an Pho tien sy, Trung tam KHXH va nhan van Quoc gia, Vien ngon ngu hoc, 1996

14.张秀梅,2001,“浅析英汉含比喻成语的异同”,《江西社会科学》,第11期

15.俞雪华, 1992,“从英汉民族特点看其比喻意象的差异”,《浙江师范大学学报》,第2期

2刘永红等人《俄、汉成语文化分析》,华中师范大学出版社,2002年,绪论,P3

16.李云起,2003,“中外动物词汇中比喻构词之比较”,《齐鲁学刊》,第4期

17.阮晓琴,1997,“翻译中的动物比喻及其文化差异”,《新疆教育学院学报》,第4期

18.[越] Truong Dong San,“Thanh ngu so sanh trong tieng Viet”, “Ngon ngu”, so 1/1974

19.[越]Hoang Van Hanh,“Ve ban chat cua thanh ngu so sanh trong tieng Viet”, “Ngon ngu”, so 1/1976

20.[越]Nguyen Thuy Khanh, “Mot vai nhan xet ve thanh ngu so sanh co ten goi dong vat”, “Ngon ngu”, so 3/1995

21.[越]Phan VanQue, “Ga, khi, chuot, ngua trong tuc ngu va thanh ngu tieng Anh va tieng Viet”, “Ngon ngu va doi song”, so 3/2000

对外汉语教学理论模拟一 一、填空题(共10分) 说明:第1—10题是填空题,每题有一空,每空1分,共10分。请仔细阅题,并在划线处填入恰当的答案。 1.在第二语言学习过程中,当学习者的第一语言和第二语言一致时,学习者会很快掌握第二语言,这种迁移被称为。 2.教师教了“把”字句,给学生讲了“把”字句的基本规则,为了检验教学效果,教师自己出一些题目让学生做,了解学生哪些规则掌握了,哪些还弄不清楚,以便进行恰当的补救。这样的测试是。 3. 编写与评估对外汉语教材需遵循的基本原则是实用性、知识性、科学性和。 4. 对外汉语教学是对的汉语作为第二语言的教学。 5. 中介语是由美国语言学家提出的。 6. 以社会语言学、人本主义心理学和心理语言学为基础的第二语言教学法,它是目前为止影响最大,最富有生命力的外语教学法,对我国教学法影响最大。 7. 在课堂教学中,若干个教学步骤组成一个。 8. ICCAI 指的是汉语辅助教学。 9. 美国语言学家乔姆斯基认为人类先天具有一种习得语言的能力,他把这种能力称为。 10. 偏重语言形式的训练,忽视内容和意义的教学法是_________。 二、选择题(共10分) 说明:第11—20题是单项选择题,每题只有一个可选项,请根据题目要求选择恰当的选项,每题1分。 11. 中国第一部正式出版的对外汉语教材是()。 A.《汉语教科书》B.《汉语课本》 C《基础汉语课本》D《学汉语》 12. 在影响第二语言学习的外部因素中,哪一项不涉及语言学习的外部环境()。 A.语言环境 B.学习氛围 C.学习者的个性 D.学习者的文化背景 13. 偏误分析的理论基础是()。

阅读下面的文字,完成1-3题。 成语修辞中的汉文化 成语的产生与使用也是汉族人民修辞活动的一部分,不少成语是语言中的活化石,它们大都来源于古代,贯用于古今,承载着极其丰富的文化信息。汉语成语数量大、内容丰富、使用普遍,反映了汉文化的方方面面。。 中国古代农耕文明的发达,铸定了中国文化具体务实的传统。章太炎所说的“国民常性,所察在政事日用,所务在工商耕稼,志尽于有生,语绝于无验”较准确地刻画了以农民为主体的中国人“重实际而默玄想”的民族性格}z}。这也影到了中国人的说话方式,简洁具体,有理有据。这个“理据”往往指的是生活事实的验证和古圣先贤的经典论述。 这种具象思维,使人们在言语活动中,遇到稍微抽象的东西,就把它具体化。汉语成语多用比喻、摹状,就是这种具体化的反映。“危如累卵”(比喻)让人头脑中浮现出“许多鸡蛋垒在一块儿,随时可能崩塌”的画面。“磨刀霍霍”(摹状)使人仿佛看到奋力磨刀的样子,听到磨刀的声音。 这种具象思维,也使人们想把自己的论述建立在坚实的基础之上。中国人素来“崇古”,古圣先贤的语言、古人的事迹,都被时间赋予了经典的地位。于是人们说话作文,总喜欢引经据典。许多成语既是人们引经据典的成果,也是后人经常引用的“经典”。如“四体不勤,五谷不分”(《论语》),“阮囊羞涩”(古人事迹)。 古人在具体务实的基本精神的基础上,又有追求遣词造句的新颖奇特的心理。韩愈在《答李诩书》中提出“惟陈言之务去”,主张语言运用力求独创、新颖。可见,喜新求异是汉语修辞活动的一个传统文化心理。另一方面,中国人以含而不露为美,喜欢含蓄曲折地表达自己的思想。这两方面都要求语言交际时“换一种说法”。古代的文人雅士,说话作文时追求“雅言”、“美辞”,创造出许多打破常规的表达方式,促使一些修辞方式的产生和推广。我们可以在许多成语中看到这些修辞方式的运用。 例如,说“贫困、没钱”平淡无奇,就用典故“阮囊羞涩”(用典);用“白山黑水”代“东北”,用“苍山洱海”代“云南”(借代);截取孔子的话“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑”中的“而立”、“不惑”造出成语“而立之年”、“年届不惑”等(割裂);“瓜字初分”旧指女子十六岁,就是拆“瓜”为“二”“八”、蕴“二八一十六”之意(隐语)。儒家文化讲“礼”,“尊人抑己”,许多成语都有这种色彩。如“客人来了”,说“大驾光临”,自家因此“蓬草增辉”。 均衡是美学的基本原则之一,也是汉族人民修辞活动中的一种审美情趣。中国传统思维有一种朴素的辩证观,即以二元对待的观点来看待、分析事物,重视事物的关联、对立及其变化。故在语言表达时,常用字数相等、结构相似的语词表达相同、相反或相关的意思。成语中运用对偶、互文、双关、借代,就是这种均衡对称的审美情趣的体现。成语内部语素对偶、互文,前后对照,互相补充,相辅相成。成语字面意思与实际意思,通过双关、借代巧妙联系,有虚实映衬之美。汉语成语多采用“四字格”,就是因为“四字格”四个字两两相对,完全符合均衡对称的审美要求。 1.下列关于文章内容的表述,正确的一项是()(3分) A.中国文化具有具体务实的传统,体现在中国人说话写文章时有理有据,“理据”即指生活事实的验证和圣贤的经典论述。 B.章太炎关于中国人“重实际而默玄想”的民族性格的说法,影响了中国人的说话方式,简洁具体,有理有据。 C.中国人的民族性格使中国人在言语活动中,遇到稍微抽象的东西,就把它具体化。成语就是这种具体化的反映。

论二十世纪末粤语对汉语和汉文化的影响 汤志祥 0.0.导言 0.10.1二十世纪八九十年代的中国不仅是在经济、科技、生活方面有着明显的进步, 而且 在思想、文化、观念上也同时出现了巨大变革。那场经历了二十年的“改革开放“一方面极大地改变了人们的生产方式和生活方式,另一方面也极大地引发了意识形态和语言生活从量到质的跳跃性变化。 0.20.2语言是最能反映社会发展的宏观变迁和微观步伐的。作为人类社会所有信息的 表达 和传承者,语言四大要素中一直处于动态状况的词汇和语义最能折射出一个社会及其文明程度的每一点进步和每一滴成果。从这一点说,研究语言状况,尤其是它的词汇系统和语义系统的变化,就是研究一个社会和它的历史进程;而探求一个社会的文化发展,也必须考察其语言生活。毫无疑问,我们从词语和语义的的“代沟”中可以找寻到的时代发展的印记以及文化变迁的轨迹。 0.30.3粤语对汉语及汉文化产生了巨大而明显的影响是中国“改革开放”时代一大特 点。 作为中国七大方言(一说是十大方言1[1])中的一员,粤语,尤其是粤语词语2[2],从来都没有今天这样能够被全国人民所熟悉,被各地传媒所钟爱,被权威辞书所采用。而从另一个层面来说,随着粤语“北上”⑴的强劲势头,一种迥然不同的文化形态和社会氛围也悄悄地在改变着这个时代的氛围。 1.本世纪末粤语对汉语和汉文化的影响(1) ——外延和规模 1.1 1.1在汉语和汉文化发展的历史上,北方方言和华夏文化一直占着主导的地位。打 从有 文字(甲骨)记载的殷商开始,贯穿着中华民族共同语和中华文化形成过程的整个发展路向,无论是从语言的“雅言”(商周)——“凡语”、“通语”(两汉)——“官话”(明清)——“国语”(民国)到“普通话”,还是从文学的《诗经》(周春秋)——《史记》(西汉)——“诗”、“变文”(唐)——“词”、“话本”(宋)——“杂剧”(金元)——到“小说”、“戏曲”,(明清),亦或是从儒学道统的“孔子”、“孟子”及其诸子百家(先秦)到程朱理学(宋),都是以建都北方的各主要朝代的京畿语言、道德伦理和社会风俗为代表的。北方话一直是汉语的基础方言;中原文化一直是中华文化的滥觞和圭臬;儒家哲学一直是国人的思想典范和行为准则。即使到了宋代,长江流域的经济发展水平已经逐渐超过了黄河流域,但 1[1]十大方言:指在传统划分的北方、吴、湘、赣、客、闽、粤七大方言外再加上晋语、徽语和平话。 2[2]本文的粤语词语主要指通行于穗港澳三地的词语。其中很大一部分原来通行于香港地区。下文称之为“粤港词语”。

越南语-常用外贸成语,俗语和习惯用语 爱莫能助/力不从心: L?c b?t t?ng tam 白闻不如一见:Tr?m nghe kh?ng b?ng 1 th?y 别具一格: Phong cách ri?ng, ??c ?áo 不言而喻: Kh?ng nèi c?ng r?, kh?ng nèi c?ng hi?u, hai n?m r? m??i 财源茂盛达三江: Ti?n c?a nhi?u nh? n??c ?? vào 穿空子:L?i d?ng s? h? 车到山前必有路: Kh?ng n?n d?ng tr??c khèkh?n nh?t ??nh s? cècách v??t qua 趁热打铁: M??n gièb? m?ng, gi?u ?? b?m leo, t?n??c theo m?a 朝夕相处: S?m t?i cènhau 大功告成: Vi?c l?n ?? thành, vi?c l?n ?? làm song 但愿如此: Ch? mong nh? v?y, ch? mong nh? th? 当之无愧: Hoàn toàn x?ng ?áng 得心应手: Thu?n bu?m su?i giè; mu?n g????c l?y; c?u ???c ??c th?y 登峰造极: ??t t?i ??nh cao; l?n ??n t?t ??nh; l?n ??n c?c ?i?m 大功告成: Vi?c l?n ?? thành, vi?c ?? làm song. 各付各的: C?a ai ng??i ?y tr? 供不应求: Cung kh?ng ?? c?u 光辉灿烂: Quang minh; xán l?n 果断利索: Qu? quy?t; quy?t ?oán 含糊其辞: ?n nèi úp m?; ?n nèi ?m ?

一、对外汉语教学的3个含义 1.教学: a)定义:“教师将知识、技能传授给学生的过程。” b)过程:总体设计、教材编写、教学实施、测试 c)教学类别和模式也属于教学范围。 2.学科 a)作为一个学科,对外汉语教学不仅包括教学,而且包括跟教学密切相关的理论研究和系统研究。 b)作为一个交叉学科,对外汉语教学至少涉及四个方面:语言层面、心理层面、教育层面和技术层面。 3.事业 a)对外汉语教学是国家、民族的事业。 b)任务:加快孔子学院建设; 加强师资队伍建设; 大力推进教材编写和发行体制创新; 构建全球汉语网络平台; 改革与创新汉语考试。 二、第一语言和本族语的关系 1.第一语言:孩子最早习得的语言,也就是从父母或周围他人那里自然习得的语言。 2.母语:传统上指本国或本民族的语言。 3.本族语:本民族的语言。

三、习得理论包含哪几个方面 1.强化论: a)理论依据:行为主义的刺激反应论 b)代表人物:【美】斯金纳 c)内容:儿童学习说话就是对环境或成人话语作出合适的反应,反应正确就会得到奖励,使之受到强化并形成语言习惯。无法解释语言习得的复杂情形。 2.传递论 a)理论依据:行为主义的刺激反应论 b)代表人物:【美】奥斯古德 c)内容:内在刺激产生的内部反应可以用来解释语言媒介如何表现不在眼前发生的事,以及根本没有发生的事。无法解释语言习得的复杂情形。 3.内在论 a)理论依据:心灵主义 b)代表人物:【美】乔姆斯基 c)内容:儿童天生具有语言习得机制,使其能对所接触的语料进行处理。当儿童发现了语言的深层结构并将之转换为表层结构的规则时,就可以创造性的应用语言了。 4.认知论 a)理论依据: b)代表人物:【瑞士】皮亚杰 c)内容:儿童的语言发展,就是天生能力和客观经验相互作用的结果。儿童的认知活动和语言活动相互促进。

惯用语论文:对外汉语教学中的汉语惯用语 【中文摘要】汉语惯用语短小精悍,寓意丰富,文化底蕴深厚,然而因其长期蛰伏在汉民族的口语之中,反而不被本族人所察觉,对其 的研究也起步甚晚,目前学术界对其界定还未有定论。惯用语以其含而不露的独特气息进入人们的视野,反映着人们的生活。它结构简单却内涵丰富,形式短小却富于变化,广为流传却难以跨文化交际,在对外汉语教学中无疑成为了重点和难点,让众多学习者望而却步。学术界对惯用语的研究的集中在对其本体的研究方面,将视野放在对其教学方面的研究比较少,而将之与对外汉语教学结合在一起的研究更为有限。但是无论从教材方面还是教师方面来讲,由于缺乏对其的重视,而导致惯用语在教学过程中存在了一些疏漏,再加上文化的冲突、碰撞,使得留学生学习中的偏误层出不穷。本文仅就惯用语在对外汉语教学过程中出现的问题提出一些自己的建议,对语义教学、语境教学、惯用语积累、汉外文化对比分析方面要给予一定的重视,并要具体问题具体分析,培养学生对惯用语文化的探究精神,最终建立起学习者 头脑中的“惯用语词典”。希望这些对策能够对惯用语的对外教学提供一些帮助。本文在前人研究的基础上,对惯用语在教学中出现的偏误问题进行分析研究,着重讨论其语义、语法、语用方面的偏误及其文化底蕴,试图从这些方面揭示它的神秘面纱,并讨论它在对外汉语 教学中的应对策略。本文见识浅薄,对前人的研究不敢妄自非议,只求能够有一点拙见对教学产生一定的裨益。

【英文摘要】Chinese Dapper idiom which means cultural heritage richer than other idiom, but it is not to be perceived in Society that research also started very late, because of its long dormant in the spoken language among the people, yet their definition in the current academic is inconclusive. Dapper idiom has distinctive flavor and not exposed coming into view, reflecting people’s live. Its structure is simple but rich in content, form short but varied, which widespread cross-cultural communication is difficult, it has become the important and difficult in the foreign language teaching for many learners.Academia studies focus on its body in the idioms,on the other hand, vision that put in to its teaching research is less, and the teaching of Chinese as a foreign language in combination with the research is more limited. But no matter from the materials or the teacher aspect, because of the lack of its attention, it led to the phrase in the teaching process some omissions, plus the cultural conflict, collision, which makes the foreign students learning errors of the emerge in an endless stream. The paper make some suggestions on teaching in Chinese teaching as a foreign language problems in order to semantic, context teaching, idioms, Chinese and foreign cultural accumulation of comparative analysis to be

汉语成语与汉文化 考核题 班级软件班姓名杨维维学号 一请你谈谈对成语“怀璧其罪”地理解及学习地心得 怀璧其罪,比较完整地成语应该说是“匹夫无罪,怀璧其罪”.我选择这个成语是因为在看书地时候遇到过很多次了,没看到一次便有一种深深地体会,而且每看到一次,体会也在不断地改变. 怀璧其罪,成语出自《春秋左传.桓公十年》,故事大概是说: 当初,虞叔有块宝玉,虞公想要得到,虞叔没有给他,然后,虞叔为此而感到后悔,说:“周这个地方有句谚语说:‘一个人本来没有罪,却因为拥有宝玉而获罪.’”于是就把宝玉献给了虞公.可是,虞公又来索要虞叔地宝剑,虞叔说:“这实在是贪得无厌.如此贪得无厌,将会给我带来杀身之祸.”于是就发兵攻打虞公.所以,虞公出奔到共池那个地方去了. 这是最原始地故事,我查百度地时候它给出地官方寓意是这么说地:“显而易见,这个故事地意思是,贪图财宝会招来祸患.在这段故事中,虞叔因为担心贪图财宝招来祸患,所以,把宝玉献出去了;但是,虞公得到了宝玉仍不知满足,最终因为贪得无厌而被打败.”而在我个人却不太赞同这样地故事寓意,我有两个观点是不大一样地,第一虞公是贪得无厌是情有可原地.第二就是虞叔在开始地时候就错了. 从故事中说虞公是贪得无厌地人,得到一样东西,有想念另一种东西,在我地观念中其实不大同意地,我认为“人之初,性本善.”观点地对地.也不赞同“人之初,性本恶.”地观点,在我认为人本生就如一张白纸,谈不上是好还是恶,在生活中环境,个人地境遇会在人生这张白纸上渲各种各样地颜色,灰色是这张纸上必有地颜色,每一个人都会有善良地时候,即使再坏,但是人在骨子里还是有着自私地情绪地存在,人总会为自己想地,若人能达到无欲无求地境地地话,那就不再是人了,是圣人或者是神吧.私欲,看似不是什么好东西,可是在社会中正是有这种想法,才会有动力,才会快速地发展起来地.虞公想得到宝物其实在某种程度上是很正常地心理,他错地地方在于自己地谋略,自己地势力上要成正比,只有自己有这样地势力,权力才可以拥有与之匹配地东西.错在于不懂得发展自己,培养自己. 第二,我认为虞叔在开始地时候就错了.固然,减少纷争地好地,可是不能自己那样卑微地退让,这样才会更有机会让别人骑到你地头上,就如一个逃兵,虽然最后想通了些什么,但是我认为他并没有在本质地醒悟,我认为这是以五十步笑百步,虽然颇有亡羊补牢地效果,所以我认为虞叔也不是对地.虽然似乎他在故事中是受害者,其实也是始作俑者,没有他地退让,就没有虞公错误地判断,就没有战争,战争意味着灾难,一块玉,一把剑,最后是一场灾难,最苦地只会是百姓.所以我认为虞叔也是错地. 综上所述,我从故事中得到地意义是,怀璧其罪,是虞叔和虞公地目光短浅,应该在自己地实力范围中保护和最求与自己匹配地事物. 怀璧其罪:“匹夫无罪怀璧其罪.”这个成语是我在生活中所学地,我认为学习成语,不一定需要在成语语文课上,生活其实是一个很好地老师,而且大多数成语,特别是常用地成语是从生活中学来地,而不是课本.我们可以在生活中体会成语,运用成语.而且我认为学习成语应该不要恪守陈规,要自己地善于发现,慢慢地体会,运用自己

北京师范大学语言学与应用语言学研究生课程班(07·假期)考试题(考试时间:2008·2·1——授课教师:孙雁雁副教授) 科目:对外汉语教学理论与实践姓名:学号:分数: 一.名词解释:(20分) 总体设计 第二语言教学的总体设计是根据语言规律、语言学习规律和语言教学规律,在全面分析第二语言教学的各种主客观条件,综合考虑各种可能的教学措施的基础上选择最佳教学方案,对教学对象、教学目标、教学内容、教学途径、教学原则以及教师的分工和对教师的要求等做出明确的规定,以便指导教材编写(或选择)、课堂教学和成绩测试,使各个教学环节成为一个相互衔接的、统一的整体,使全体教学人员根据不同的分工在教学上进行协调行动。 教学大纲 指学校每门学科的教学纲要。其中包括教学目的、教学要求、教学内容以及讲授和实习、实验、作业的时数分配等。根据教学计划,以纲要形式规定一门课程教学内容的文件。包括这门课程的教学目的、任务、教学内容的范围、深度和结构、教学进度以及教学法上的基本要求等。教学大纲是编写教科书和教师进行教学的主要依据,也是检查和评定学生学业成绩和衡量教师教学质量的重要标准。 二.简答题:(45分) 1.简要叙述对外汉语专业发展过程中的几个重要的事件及时间。 2.简要叙述对外汉语教学的学科框架。 对外汉语教学是指对外国人的汉语教学,是一种外语教学。它的任务是训练、培养学生正确使用汉语进行社会交际;对以汉语教学、研究和翻译为终身职业的学生则要求掌握必要的基础理论知识。对外汉语教学的对象多半是成年人。 3.简要叙述“课程设计”与“课程设置”的区别。

课程设计的定义是“指拟定一门课程的组织形式和组织结构”,广义的层次包括基本的价值选择,具体的层次包括技术上的安排和课程要素的实施”。 课程设计是指教育科研机构的专家学者对课程的研究并拟订出课程学习方案,为决策部门服务,拟订教育教学的目的任务,确定选材范围和教学科目,编写教科书等都属于课程设计活动。课程设置是指一定学校选定的各类各种课程的设立和安排。 三.实践题:(35分) 请你为零起点的留学生设计出第一课的教学内容。包括题目、生词、语法点、常用句子、课文、练习。(注:综合课和口语课分别计划) —————————————————————————————————————— 作业投递地址:北京师范大学教三楼(出版社楼)413室; 邮编:100875;收件人:朱慎国老师。———————————————————————————————————————

汉语惯用语特征分析与对外汉语教学 谭宏 (重庆师范大学,重庆400047) 摘要:惯用语是汉语中一种常见的熟语类型,它有着独特鲜明的个性特征。本文从语义、 语法、语用三个层面对汉语惯用语进行了分析并对其在第二语言教学中的处理进行研究。关键词:惯用语;语义;语法;语用;第二语言教学中图分类号:H033文献标识码:A 文章编号:1009-3958(2009)01-0068-02 收稿日期:2008—09—15 2009年第1期(总第107期) No.1,2009 General.No.107 Journal of Qiqihar Junior Teachers ’College 齐齐哈尔师范高等专科学校学报 作者简介:谭宏(1983———),女,重庆万州人,重庆师范大学在读研究生,主要研究方向:语言学与应用语言学对外汉语。 惯用语是汉语中一种常见的熟语类型,它指人们口头上 习惯使用的比较形象的固定短语,在成人本族语者的言语中最高达80%,这种现象沉淀于常用语言中,通常不为本族人所察觉,但却使习得目的语的外族人望而却步。因此,惯用语在第二语言教学中占有重要的地位,甚至被认为是“语言习 得的中心”,“达到地道表达的关键”。[1] 本文试从语义语法,语用层面分析汉语惯用语并对其在第二语言教学中的处理进行研究。 任何一种语言都存在大量的惯用语,习惯用语也称习语,习用语,惯用语等。汉语惯用语有狭义与广义之分,狭义的惯用语专指以三字格为主的语义具有双重性的结构固定的短语,本文研究的重点为狭义的惯用语,下文即以惯用语称之。 一、汉语惯用语特征及其对第二语言教学的启示(一)汉语惯用语的语义特征 1.语义的双层性汉语惯用语最显著的特征就是语义的双层性,它除了字面意义外,还有比喻引申的意义,“对不 起”、“陪不是”、“风和日丽”等因为没有深层次的比喻引申意义,它们就不属于惯用语。“交白卷”字面的意思是“上交问题完全未经回答的空白卷子”,而深层意义是“完全没有完成任 务”。又如“露马脚”从字面意义概括“马不知什么原因露出了蹄子”,而它的深层次意义是“人无意中露出了真相”。还有“敲竹杠”“走后门”等,它们被称为惯用语。 2.语义的变异性所谓变异性是指惯用语的整体含义往往不是其组成成分字面意义的简单相加,两者之间差异较大,是不等值的。“惯用语的字面意义大多是它的语源意义,一旦成为惯用语之后,字面意义往往不起作用,抽象性的虚 指义或泛指义才是它的实际意义。 ”[2]如“穿小鞋”的整体含义不能理解成“穿尺码小的鞋子”,而应跨越字面意义解释为“挟嫌报复,暗中给人以刁难,约束或限制”惯用语的语义生成大部分具有明显的变异性,这种变异性往往是借助比喻或引申的方式来实现的。如“阳关道”、“背黑锅”“、开空头支票”、“分水岭”等都是通过比喻的修辞手段完成的,而“炒冷饭”、“抢手货”、“小儿科”等是通过引申的修辞手段完成的。此外,惯用语语义还可通过对比、夸张、节缩、婉曲、藏词等修辞手段来完成。 (二)对第二语言教学的启示 由于惯用语的字面意义与比喻意义不等值的特点。所以,在第二语言教学中,首先应该解决的是对语义理解的问题。心理学的研究表明:惯用语的理解过程因各种影响因素的不同而有所不同,影响惯用语的比喻意义理解的因素主要是熟悉性、透明性、预测性和语义分解性。[3]熟悉性是指对惯用语熟悉的程度;透明度是指惯用语的字面意义与其比喻意义之间联系的紧密程度;预测性是指当只看见组成惯用词的一部分单词时,对惯用语比喻意义的预见程度;语义分解性指的是惯用语每个组成成分意义对理解惯用语比喻意义的单独贡献。但实际上每一个因素都与对惯用语的熟悉程度有关,可以说对惯用语比喻意义理解最重要的还是熟悉与否,这里的熟悉既包含了惯用语字面意义,也包含了惯用语比喻意义。所以在第二语言教学中,要让学生多接触、熟悉惯用 语,帮助第二语言习得者建立 “惯用语词典”。在实际教学中,我们的老师经常担心学生听不懂而避开 68——

从越南海防去河内途中,在一个小小的庄园里驻足小憩午餐,餐后转悠,在房间楼梯口处发现一个牌位,黄纸红字,木刻印刷,细看时,让人意外的是除了那些如道士画符一般的符咒,更有熟悉亲切的方块汉字,“大神力金刚”、“定除灾金刚”、“鬼镇”等,在越南看够了那些歪歪绕绕加上音调的罗马字———即越南所谓的“国语字”以后,意外地在这里碰到这样一件与百姓生活相关的黄纸,没有一个罗马字母,亲切之外,几乎一股浓重的乡愁立刻扑面而来。 后来问越南导游,导游说不奇怪,越南无论城市还是乡村,家家户户都有神龛敬奉祖先与神灵,与祭祀有关的几乎都用汉字,还有贴汉字对联的,如“祖宗功德千年盛,子孝孙贤万代昌”、“福生礼仪家堂盛,禄发荣华福贵春”等。 然而一个事实是,汉字在越南已远离民众的现实生活,越南———这个曾经须臾不可离开汉字的国家,早在六十多年前把自己祖先使用数千年、与整个民族血脉相关的汉字弃之脑后,而把来自西方的罗马字称作“国语字”。他们的思路正与那些认为“汉字是愚民政策的利器”的观点偏激者一脉相承,只是他们又加上了一些理由———“汉字是外来的语言”、“代表着既得利益阶层”。然而,真的如此吗? 到底谁是既得利益阶层呢? 一个拼音化的汉语方言? 即使在越南是走马观花,但在我个人看来,越南语其实更多的近似于汉语方言的一支———而越南文字,则近似于一个拼音化的汉语方言,一个民族的语言里保守计算就有七八成的语词源自汉语(越南学者称其为汉语借词,而这还不包括源自古汉语的古汉越音,所有这些大概不是一个“借”所能简单概括的,而更多折射出人种、文化等多方面的渊源),而且在六十多年前长达数千年有文字可查的历史一直以汉字记录———这样的国家,谁会认为她不是华夏文化的一支呢? 就像广东话如果以拼音表示,闽南话、上海话、温州话、苏州话都以拼音表示,结果是,除了当地人与专门学习者,中国境内的绝大多数人大概没多少人能懂,中国文化的最大特色正是“书同文”———正如朝鲜李朝时期的崔万里反对世宗推行谚文时所言:“自古九州之内,风土虽异,未有因方言而别为文字者。”话说得掷地有声,世宗终其一生也未能真正将谚文推选下去,而现在的韩国,在丢失汉字几十年后,终于又重新拾起汉字,颁布了一系列推动汉字教育的政策,韩语和越南语一样,也有七成以上的文字源自汉语,倘不明白汉字,只读拼音化的韩语与越南语,除了同音多字的问题无法解决,更严重的是普通民众将很难真正了解其民族文化的根基所在。 从这一点看,重新拾起汉字的韩国人到底是明智的。 而越南人呢? 曾经熟读《四书五经》、《三字经》的安南人,他们的后代———越南人现在仍有大量的成语源自汉语,越南学者阮江灵在一篇论越南汉语词的文章中这样写道:“在各类汉语借词中,汉越词占绝对优势。它的读音是唐代传入越南的一套读音。这可能是属于公元八、九世

《汉语与中国文化》课程教学大纲 课程代码:700142042 课程英文名称:Chinese and Chinese Culture 课程总学时:56 讲课:56 实验:0 上机:0 适用专业:汉语言文学专业 大纲编写(修订)时间:2017.7 一、大纲使用说明 (一)课程的地位及教学目标 汉语与中国文化课程是汉语言文学专业(留学生)本科四年级的一门选修课,是在学生系统学习了现代汉语、古代汉语、语言学理论的基础上,从文化的视角考察汉语,扩大学生的视野,帮助学生准确地把握汉语的性质特点,了解汉语发生发展的历史概况及其文化原因。该门课程的开设,将有助于加深学生对汉语、汉民族文化的热爱,了解博大精深、丰富多彩的中华文化,提高文化修养。 (二)知识、能力及技能方面的基本要求 通过学习汉语与中国文化这门课程,力图使学生能获得关于中国政治、经济、文化、地理各方面的大量知识,从而增进对中国的了解,激发对中国文化知识的热爱,同时在阅读和听力上也得到明显提高。 (三)实施说明 1.大纲适用于汉语言文学专业(留学生)四年级第一学期使用。本门课程总计56学时。 2.汉语与中国文化课程作为一门知识文化课程,与汉语课相比,内容更加广泛,词汇量更大。考虑到外国留学生的接受能力,讲解时应尽量做到条理清晰、平实、自然、通俗易懂。同时,为了帮助留学生学习,教师可将学生不认识的字词注音,并完成每章后面列出的思考题。 3.由于本门课程的教学对象是本科四年级的学生,所以尽量使用汉语进行教学,充分利用现代化教学技术和手段辅助教学,提高教学效果。 (四)对选修课的要求 学习完汉语言文学专业本科三年级课程的学生 (五)对习题课、实验环节的要求 采取教师讲授,同时适当安排看录像、课堂讨论、参观访问等教学方法,以激发学生学习的积极性。 (六)课程考核方式 1.考核方式:考查 2.考核目标:使留学生更全面、系统地了解汉语与中国文化方面的知识,同时提高阅读和听说能力。 3.成绩构成:本课程的总成绩主要由两部分组成:平时成绩占30%,期末考试成绩占70%。 (七)参考书目 《中国概况》,王顺洪编著,北京大学出版社,2003年4月 二、中文摘要 汉语与中国文化课程是汉语言文学专业(留学生)本科四年级的一门选修课。开设本门课程在于使学生对汉语的各个方面与中国文化之间的关系有一个全面系统的了解,能够全面了解汉语的词汇、语法、熟语、人名、地名等方面中蕴含的中国文化、中国宗教文化、中国民俗文

国际注册汉语教师资格等级考试 对外汉语教学理论(一) 一、填空题(共10分) 说明:第1—10题是填空题,每题有一空,每空1分,共10分。请仔细阅题,并在划线处填入恰当的答案。 1. 正像教学法是“怎样教”的理论一样,语言学习与习得研究是“”的理论。 2. 1957年,美国语言学家拉多提出了,这种理论以行为主义心理学作为其心理学的基础。 3. 听说法认为在学习语言的过程中采用胜过分析,这个过程包括了归纳和辨别。 4. 偏误分析包括选择语料、确定语料中的偏误、将偏误分类、和评价偏误五个步骤。 5. 对外汉语教学的研究对象是 6. 为了给汉语学习者按照汉语水平分班进行的测试是 7. 式学习和封闭式管理是速成教学比较常见的方式。 8. 在制订教材编写方案过程中,明确教材编写目标、思考教材的创新和特色是其中的两个关键环节。 9. 《语法大纲》丙级语法项目构成了汉语水平标准的语法内容。 10. 人类在处理人和世界关系中所采取的精神活动与实践活动的方式及其创造出来的物质和精神成果的总和为。 二、选择题(共10分) 说明:第11—20题是单项选择题,每题只有一个可选项,请根据题目要求选择恰当的选项,每题1分。 11. “应用语言学”这个术语,最早是由语言学家()于1870年提出的。 A.索绪尔B.S.皮特·科德

C.扬·涅切斯瓦夫·博杜恩·德·库尔德D.韩礼德 12. 对外汉语教学的三大基础理论不包括()。 A.语言学B.心理学 C.教育学D.教学法 13. 一个人生下来以后接触到的第一种语言或几种语言是()。 A.母语B.第一语言 C.第二语言D.目的语 14. 在课堂教学中,教师营造日常交际的氛围,符合克拉申提出的()。 A.习得——学习假设B.监控器假设 C.输入假设D.情感过滤假设 15. 在课堂教学中,始于语音,以课文为中心,以语法为主线的是()。 A.近代翻译法B.直接法 C.口语法D.听说法 16. 盛炎把到中国学习汉语的第二语言学习者对汉语文化的接受过程分为观光期、()、逐渐适应期、接近或完全复原期。 A.体验期B.了解期 C.挫折期D.熟悉期 17. ()就是对语言教学的整个过程制定计划方案并对其实实施情况进行监督和干预。 A.总体设计B.教材编写 C.课程设计D.成绩测试 18. 教师讲完“了”的用法后出一些题目检验学生掌握的情况,这种测验属于()。 A.成绩测验B.水平测验 C.诊断性测验D.安置性测验 19.《商贸汉语》属于()类教材。 A.语言技能类B.语言知识类 C.文化知识类D.特殊用途语言 20. “我是韩国人,我的名字叫申炳荣”违反了交际的()。 A.历史原则B.实践原则 C.有效原则D.语境原则

摘要 语言是社会的产物,是人类历史和文化的结晶,是人们日常交流的基本构成要素。它凝聚着一个民族世代相传的社会意识,历史文化,风俗习惯等各方面人类社会所有的特征。语言不仅是一种纯形式的符号系统,它还是文化代码,是民族精神的体现。语言是文化的一部分,是文化的载体,而同时语言的内容和形式又受到文化的影响和制约。汉语作为世界上历史悠久的语言之一,包含着大量约定俗成的熟语。从文化语言学的角度看,熟语反映了纷繁的事态人心,表达了精辟的处世哲理,折射出缤纷的人文世界,汇聚着丰富的文化内涵,它是我们光辉灿烂的民族文化的一个组成部分。 关键字:语言熟语分类文化影响意义

目录 摘要 ............................................................. I 绪论 (1) 一、熟语概述 (1) (一)熟语的内涵 (1) (二)熟语的分类 (1) 二、影响汉语熟语的文化因素 (2) (一)儒家文化对熟语的影响 (2) (二)佛教对熟语的影响 (3) 三、熟语体现的汉民族文化内涵 (3) (一)“欲速则不达”与从容、淡泊的人生态度 (3) (二)“尊老敬老”的道德传统 (3) (三)“贵和尚中”的处事之道 (4) 四、熟语存在的现实意义 (4) (一)积极的方面 (4) (二)消极的方面 (4) 结语 (5) 参考文献 (6)

绪论 熟语,是语言中词的固定组合,它既可以是固定的词组,也可以是固定的句子。它是在人们长期使用语言的过程中形成固定下来的,包括成语、惯用语、格言、谚语、歇后语等等。熟语最根本的特质在于一个“熟”字,它是在人们熟知、熟用过程中逐渐获得其与一般语句不同的个性的词汇单位。每个民族的语言里都有一些长期习用的熟语,它们具有特定的涵义,具有约定俗成的特性,是民族语言修辞的精华,也是民族文化的缩影,具有鲜明的民族特色。这些在民间广泛流传的的熟语往往反映了一个名族的文化。本文试图通过研究一些汉语熟语,来探讨汉民族的文化观念,从而挖掘其中蕴含的民族文化内涵。 一、熟语概述 熟语是汉语词汇中不可或缺的一个部分,但它有不同于词单一的反映事物现象的作用,它具有更复杂的如判断推力等表达功能,存在词、词组、句子等多种形态,结构固定,不可替代,熟语能够“言简意丰地表述内容,生动形象地描绘语意,大大提高了语言作为交际工具的性能。 (一)熟语的内涵 熟语一词,是上世纪50年代末又俄语翻译引进的,是语言中独立运用的词汇单位,它包括成语、谚语、歇后语和惯用语。姚锡远在其《熟语学纲要》提到:“任何民族语言词汇的汪洋大海里,都积淀着一些由民族语用时的现成方便、语义上的丰厚含蕴、语效上的鲜明生动等多种需求机制的教会融合、结晶而成的,富于美学素质、定型定义、现成习用的炼语货简句,在普通词汇学上称为熟语。”熟语定型、定义,超时空的在口头上流传,代代相继,有时比书面语都稳定。熟语扎根于群众生活语言的泥土之中,从生气虎虎的现实语言中汲取营养,保持其旺盛的生命力。熟语,要么在语义内容上是一排真知灼见的灵光,要么在创造手法上是出人意料的机智巧妙,要么在理据来源上带着民族传统文化积淀的色彩,再或者是在声韵节奏上朗朗上口,铿锵优美,有着一户寻常的感染力和表现力,为人们喜闻乐道,熟知习用。 (二)熟语的分类 人们一致认为的熟语,是语言中词的固定组合,它既可以是固定的词组,也可以是固定的句子。它是在人们长期使用语言的过程中形成固定下来的,熟语分为成语、格言、谚语、歇后语、惯用语等。

对外汉语教学的的个语 法点 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

1.汉语的基本语序主语 + 谓语 + 宾语 我学习汉语。 2.用“吗”、“呢”的疑问句 你去吗?| 你去哪儿呢? 3.用疑问代词的疑问句 他是谁?|这是什么书?|你去哪儿?|你怎么去? 4.正反疑问句 你是不是中国人?—你是中国人不是? 你有没有照相机?—你有照相机没有? 5.用“A还是B?”的选择疑问句 你喝咖啡还是啤酒?| 你去商店还是(去)书店? 注意:“还是”和“或者”是有区别的: 星期天,我在家里看电视或者(×还是)听音乐。 6.定语(用在名词前) (1)说明领属关系,应该用“的”: 这是我的书,那是他的笔。 (2)说明人或事物的性质,不用“的”: 他是汉语老师。| 这是中文书。 (3)说明亲属关系或单位,一般不用“的”: 他是我爸爸。| 那是我们学校。 7.状语(用在动词 / 形容词前)

(1)副词作状语: 我常常去商店。| 她很漂亮。 (2)介词短语作状语: 我在中国学习。| 我从美国来。| 我跟中国老师学汉语。| 我给他写信。 | 你往前走。 | 我对他说了这件事。 (3)双音节形容词作状语,常用“地”: 他高兴地说:“今天是我的生日”。 (4)单音节形容词作状语,不用“地”: 你快走! (5)形容词前有程度副词,一般要用“地”: 他很认真地学习。 8.结果补语(用在动词后,表示动作的结果) 形式:动词 + 动词/ 形容词 (1)动词 + 动词(懂、见、完、在、到、给、成…): 我听懂了。| 我看见他了。| 作业做完了。|车停在门口。 (2)动词 + 形容词(对、错、好、清楚……): 你说对了。| 饭做好了。| 我听清楚了。 9.简单趋向补语 动词 + 上、下、进、出、回、过、起 / 来、去 动词后有宾语,趋向补语是“来 / 去”的情况: (1)宾语是处所词语的形式:动词 + 处所词语 + 来 / 去 明天他回北京来。| 他进图书馆去了。 (2)宾语是事物词语的两种形式:

成语俗语越南语翻译 1. Bi?t nhi?u kh? nhi?u: 能者多劳。 2. Thà ch?t vinh còn h?n s?ng nh?c: 宁为玉碎,不为瓦全。 3. Tr?ng ?ánh xu?i kèn th?i ng??c; Rau ?ng n? c?m c?m bà kia: 牛头不对马嘴。 4. Tiên l? h?u binh: 先礼后兵。 5. ??u voi ?u?i chu?t: 虎头蛇尾。 6. C?i chày c?i c?i: 强词夺理。 7. Toàn tam toàn y: 全心全意。 8. Tr?ng ch?i v?i ?á; chau ch?u ?á xe: 螳臂当车。 9. D?nh? tr? bàn tay: 探囊取物。 10. N?i giáo cho gi?c; V????ng cho h??u ch?y: 为虎傅翼 11???ng nào c?ng ??n La M?条条大路通罗马;殊途同归;百川归海 12. xa hoa tr?y l?c / 灯红酒绿 13/. xa r?i th?c t? /脱离实际 14/. xa x?i ngàn d?m / 千里遥遥 15/. x? than c?u ng??i / 舍己救人 16/. x?than vì ??i ngh?a /舍生取义 17/. x?u ng??i ??p n?t còn h?n ??p ng??i /品德优美才是真美 18/. x?u ng??i hay làm dáng /丑人爱打扮 19/. x? xác tiêu ?i?u / 凋谢零落 10/. xua chim v? r?ng, xua cá ra s?ng/ 为渊驱鱼,为丛驱雀 20.Anh em khinh tr??c, làng n??c khinh sau --> 家火不起,野火不来

李大农 汉语成语数量庞大,形式完整,内容精练。迄今为止,已有不少专著和论文对成语进行了较为全面系统的研究。本文拟从一个新的角度,即把语言现象与文化现象结合起来进行,研究的角度,着力阐述汉语成语与汉民族文化之间的关系。 研究语言不能不研究文化。因为语言是一个社会集体共同的历史遗产,是约定俗成的社会习惯的产物。在语言的诸多要素中,语汇又是最能反映文化的一部分。成语是语汇不可缺少的组成部分,和一般语词相比,汉语成语本身又有两个非常显著的特点。第一,成语是人们长期沿用、有某种历史源流的古老词语,一条成语从产生到定型,要走过一段漫长的历史道路,要经过语言历史上多次的筛选与锤炼。这些能存活在现代汉语词汇中的成语,就象语言中的活化石,为我们研究语言事实上蕴含的文化内涵提供了宝贵而丰富的素材。第二,成语具有固定的结构形式与组成成分,有特定的语义内涵,在语法功能上相当于一个定型的词组甚至短句,这就使得一条成语比一条普通的词语包容更大的信息量。因此,整个成语系统也就比一般语汇更能完整地表现出汉民族的文化内涵。因为语汇的信息量越大,其文化的负载量也就越大。 汉语成语的文化特色表现在两个方面。第一个方面是成语的形式。比如汉语成语大多采用四字格的形式,并且较普遍地使用表示虚指意义的数词。在内部结构上,成语大多以单音词为主,各成分之间讲究对称。从语音上看,成语内部各成分讲究平仄、重叠、叠用等等,这些形式上的特点与汉语的历史、汉文化的制约是分不开的。但由于篇幅所限,本文不打算讨论成语在形式方面所体现出来的文化特征,本文打算阐述的是第二个方面,即成语内容上的文化特色。 汉语成语反映中国文化,可以从不同的角度或不同的层次去考察。因为文化概念本身,就有广义与狭义之分。文化也确实具有不同的层面。汉民族的文化源远流长,根深叶茂,成就辉煌,同时又具有鲜明的个性。汉民族的文化,反映了人与自然,人与社会,人与人的关系这三个基本内容。汉语成语作为民族文化的载体,准确而生动地表现了汉民族文化的基本内容,汉民族独特的心理结构、思维方式、审美情趣和价值体系。 联系文化来研究成语,既有理论意义又有实际的运用价值。在理论上,我们可以用用各自具体的研究成果来证明语言、社会和文化需要共同研究的理论的正确性。这一点,萨丕尔在著名的《语言论—一言语研究导论》中就曾指出:“语言的内容,不用说,是和文化有密切关系的”,“语言的词汇多多少少忠实地反映出它所服务的文化,从这种意义上说,语言史和文化史沿着平行的路线前进,是完全正确的”。“人类学家惯于凭种族、语言和文化这三个纲目来研究人”。我们的研究,可以证明把语言沿流和文化沿流当作两个不能比较也没有关系的过程的旧的语言学研究体系是不正确、不完善的。对文化现象的深入考察,必须借助于语言研究,反过来说,对语言做进一步的研究,就不能离开对文化内涵的挖掘和探索。这样,我们的工作就为汉语文化语言学奠定了基础。在实际运用上,我们对语言与文化的研究做得细致和深入,至少可以有两点好处:一是可以使中国人特别是年轻人更深刻地了解自己民族成语的历史,抓住民族文化的特点和精髓;二是可以帮助外国人,特别是正在学习和研究汉语的人,从文化的角度更好地理解并掌握中国的成语,为外国人扫除学习汉语的文化障碍,为东西方语言与文化的沟通作出应有的贡献。 本文拟从精神文化与物质文化这两个层次出发,探讨成语中的文化内涵。 (一)汉语成语与汉民族的精神文化 精神文化的范畴比较广,它包含汉族人的观念文化和制度文化。所谓观念文化、制度文化是指汉民族在长期的历史发展过程中逐步形成的特有的心理结构、思维方式和价值观念。以及在观念文化影响下,在历史上形成的各种政治、经济、法律、教育制度等等。 1.汉语成语对儒学的集中体现