二氧化碳捕集与封存成本估算

一、假想项目

在我国,化石燃料主要用于电力、交通运输和化工等行业。而交通运输业用能较分

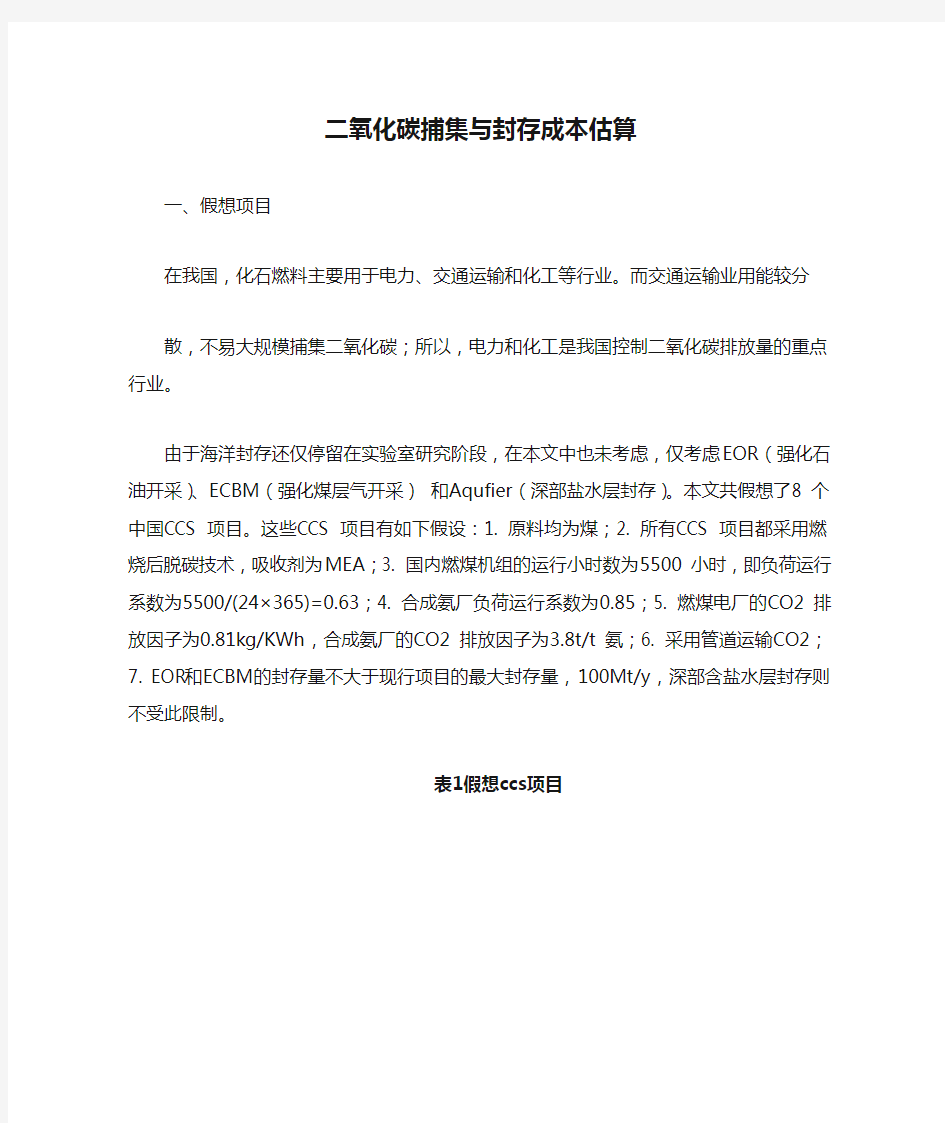

散,不易大规模捕集二氧化碳;所以,电力和化工是我国控制二氧化碳排放量的重点行业。由于海洋封存还仅停留在实验室研究阶段,在本文中也未考虑,仅考虑EOR(强化石油开采)、ECBM(强化煤层气开采)和Aqufier(深部盐水层封存)。本文共假想了8 个中国CCS 项目。这些CCS 项目有如下假设:1. 原料均为煤;2. 所有CCS 项目都采用燃烧后脱碳技术,吸收剂为MEA;3. 国内燃煤机组的运行小时数为5500 小时,即负荷运行系数为5500/(24×365)=0.63;4. 合成氨厂负荷运行系数为0.85;5. 燃煤电厂的CO2 排放因子为0.81kg/KWh,合成氨厂的CO2 排放因子为3.8t/t 氨;6. 采用管道运输CO2;7. EOR和ECBM的封存量不大于现行项目的最大封存量,100Mt/y,深部含盐水层封存则不受此限制。

表1假想ccs项目

注释:EOR

二、CCS 项目成本分析

2.1总论

CCS 项目按照过程可分为捕集、压缩、运输和封存四个主要过程。有些文献也将压缩过程合并到捕集过程中。IPCC、Hendriks、David等对CCS 项目进行了经济性分析,

本文将主要参考这些研究成果对中国假想的CCS 项目进行成本分析。

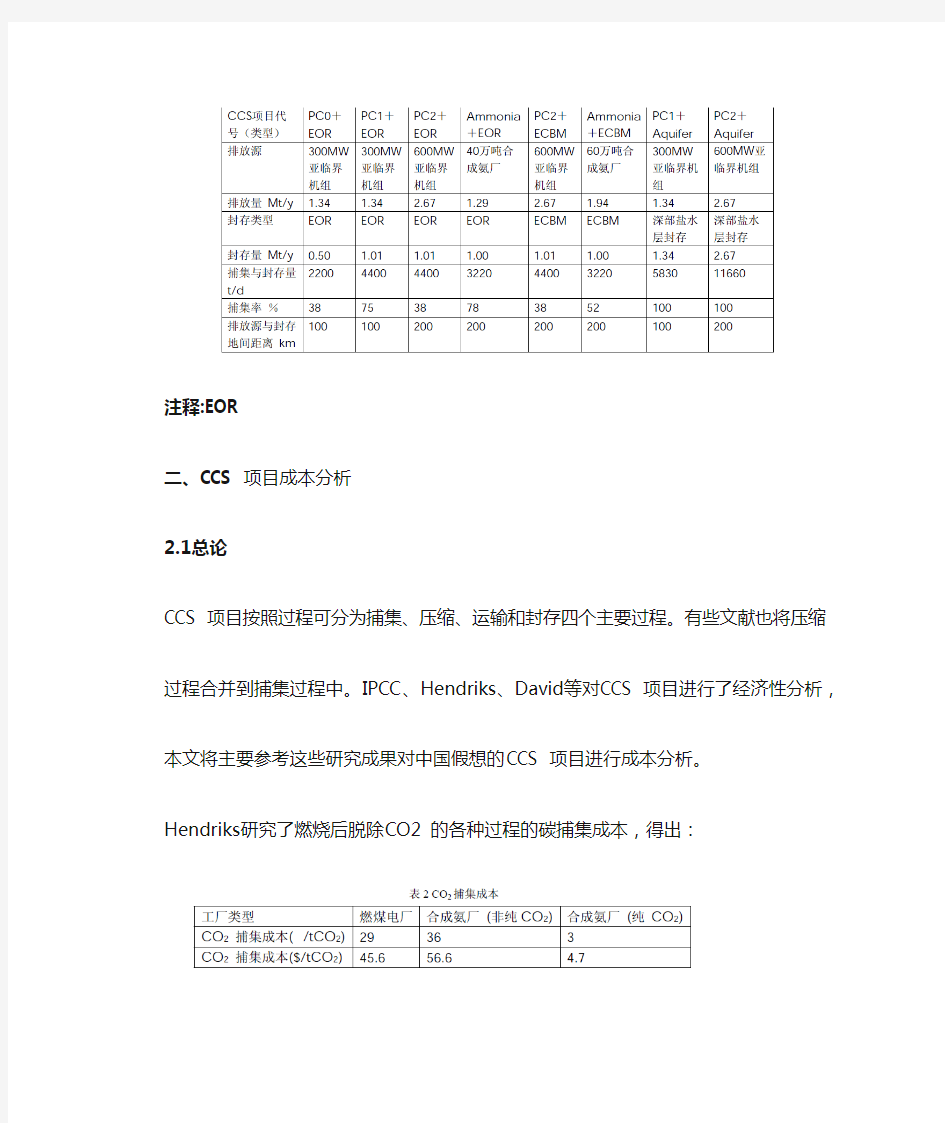

Hendriks研究了燃烧后脱除CO2 的各种过程的碳捕集成本,得出:

对于煤基合成氨厂,变换后的合成气要进行脱硫、脱碳处理而获得氢气,脱硫、脱碳剂均为MEA。脱硫过程中,合成气中大约30-40%的CO2 也会随着H2S 和SO2 等硫化物一起脱除;而在随后的脱碳过程中60-70% 的CO2 会以纯CO2 的形式被脱除。对于60 万吨

合成氨厂,仅有52%的CO2 被捕集,所有的CO2 均可以来自脱碳过程产生的纯CO2,因

此其捕集成本为4.7$/tCO2。对于40 万吨合成氨厂,有78%的CO2 要被捕集,假定65

%的CO2 来自脱碳过程产生的纯CO2 气,其余13%的CO2 来自脱硫尾气,即CO2 和硫

化物的混合气。因此40 万吨合成氨厂的CO2 捕集费用为:

(65%×4.7+13%×56.6)/(65%+13%)=13.4 $/tCO2

David对CO2 压缩、运输和封存等进行了深入研究。本文利用David[4]的公式对我

国假想CCS 项目压缩、运输和封存等过程的成本进行了分析。压缩过程假定初压0.1MPa,终压15MPa;分六级压缩,分别为:0.1MPa-0.24MPa,0.24MPa-0.56MPa,0.56MPa -1.32MPa,1.32MPa-3.12MPa,3.12MPa-7.38MPa,7.38MPa-15MPa;前5 级

为压气机做功,最后一级为压缩泵做功;电价为0.069$/kWh。运输过程中国产化因子取0.8,地形因子取1.1。封存过程中,井口温度假定为15℃,井口压力假定为11.5MPa,地壳温升梯度为25℃。EOR 和ECBM 注入井直径为0.059m,深部盐水层注入井直径为0.1m。对于EOR、ECBM 和深部盐水层的储层特性假定如下表

这8 个CCS 项目2005 年的各过程估算成本列于表4。图4 显示各CCS 项目捕集和封存单位CO2 成本,图5 显示CCS 项目各过程成本比例分配。从这些图表中不难发现:

1. 单位CO2 捕集成本随排放气体中CO2 的浓度增大而减小。合成氨厂能排放出高浓度CO2

气体和纯CO2 气体,而燃煤电站排放的烟气中CO2 含量一般不到15%;所以合成氨厂比燃煤电厂的单位CO2 捕集成本低很多,仅从纯CO2 气体中捕集的低捕集率合成氨厂比高捕集率合成氨厂的单位CO2 捕集成本也要低不少。

2. 单位CO2 压缩成本一般随总压缩量增大而减少,但相差不大。

3. 单位CO2 运输成本一般随运输距离增大而增大,随总运输量的增大而减少。

4. 单位CO2 封存成本随封存地点的地质条件不同而差异很大,一般在同一封存地点随总

封存量的增大而减少。

5. 总处理量相同条件下,负荷运行系数越高,单位时间处理量越小,初期投资越小,因此

单位CO2 压缩、运输和封存成本越低。

6. 单位CO2 捕集成本在整个CCS 项目成本中所占比例很大。如能有效降低捕集成本,则

可大幅度缩减CCS 费用,因此应大力发展我国大规模、高效、低成本CO2 捕集技术。

合成氨厂较燃煤电厂的CCS 项目费用低很多,因此从经济性方面考虑,中国应首先从合成氨厂开展CCS 示范项目。

7. 减小运输距离、增大总处理量和提高负荷运行系数也可减小CCS 项目单位CO2 处理

成本。

2.2运输成本分析

三、国家政策预期

任何一项新生技术,都将经历示范、扩大规模和商业化三个阶段。在不同阶段,政府需要采取相应的措施促进该技术的快速发展。CCS 作为一项新生技术,其发展也必然会沿着这样的轨迹进行。由于CCS 涉及到的捕获、运输和埋存等技术还不太成熟,技术可靠性和经济性不高,在中国的情况更是如此,这将导致开展CCS 的成本以及企业和公众对于CCS 项目的接受程度较低。因此在CCS技术的示范阶段,政府需要制定相关政策,鼓励企业和科研机构在CCS 技术领域的科学研究;同时对若干个CO2 排放集中且数量较大、适于在未来开展CCS 的工业部门(如发电、合成氨等),选取条件较为成熟、开展CCS 成本较低的项目进行CCS 示范项目建设,为未来这些部门大规模开展CCS 提供早期的技术验证和经验积累。通过示范项目的建设和运行,CCS 相关技术将不断成熟,同时也可验证CCS对于减排CO2 的有效性和可靠性。在此阶段,政府需要通过各种政策手段,激励更多的企业投资CCS项目,逐步扩大CCS 的应用规模,以期能够借助于技术的学习效应和规模效应不断提高技术成熟度,降低CCS 的实施成本,使其参与完全开放的市场的竞争能力不断提高。当CCS 发展到一定规模时,示

范阶段和扩大规模阶段所取得的技术进步和经验积累等已经使CCS 具备比较强的市场竞争

能力。为了最大程度地实现CCS 的减排效果,政府应出台相关措施,为CCS 的商业化发展提供一个良好的商业环境,使企业在选择减排CO2 技术方案时更加倾向于开展CCS,并最终实现CCS 技术的商业化大规模应用。以下针对CCS 发展的三个不同阶段,提出具体的政策建议。

3.1 加强对CCS 相关技术研究的支持

CCS 作为一项有可能大规模减排CO2 的技术,对中国应对减排压力、实现可持续发展具有重要意义。CCS 所涉及的CO2 捕获、运输和地质埋存等技术属于不同行业,如电力、石油等,要将这几项技术整合到一个CCS 示范项目中,是一项庞大的系统工程,仅依靠企业自身力量很难在短期内实现。因此,应充分利用现有的科技支持计划对其发展进行有力支持。借助国家863、973 项目,在较短的时间内实现CCS 各领域技术的突破,积极促成不同行业间企业的合作,建成若干有代表性的CCS 示范项目,为今后CCS 的发展积累宝贵经验。

3.2 对CCS 示范项目的建设提供财政补贴

关于CCS 项目,以发电厂为例,建设和运行投资巨大;而且,由于各方面的技术尚未成熟,极大地增加了企业建设CCS 示范项目的投资风险;同时,CCS项目建设的高投资直接造成了CCS 电厂的发电成本较高,缺乏市场竞争力。因此,需要依靠财政补贴实现电力行业CCS 的发展。

3.3 制定低碳电力配额标准

除了对CCS 的发展提供财政补贴外,从欧洲发展风电产业的经验来看,中国发展CCS 的过程中还可以借鉴发电配额制的方法。采用CCS 发电配额标准的方式,明确规定发电企业向电网所销售的电力中由CCS 发电项目发出电力的最低比例,用行政命令强行要求发电企业对其下属的发电项目的一部分开展CCS,CCS 发电项目所发电力的较高成本由电网的所有电力消费者均摊。

3.4 建立CCS 电力贸易体系

由于中国的发电市场庞大,企业众多,并不是所有企业都有能力开展CCS,且不同的发电企业拥有不同的优势,进行CCS 的成本也有很大差距。因此,在规定CCS 发电配额标准的同时,还需建立一个类似于CDM 碳交易机制的CCS 电力贸易体系,允许企业之间自由地进行CCS 电力认证的贸易,作为CCS 发电配额标准系统的辅助系统。上面提出的几种政策对CCS 的发展产生作用的机理不同,力度和效果也不同。在CCS 技术的示范阶段,由于此时技术还不成熟,

还需要企业对技术进行长期的研发,并通过建设适当数量的CCS 示范项目,逐渐积累相关技术经验。此时,就需要对CCS 技术研究进行政策上和资金上的支持。同时,由于系统的复杂性和技术的不成熟,建设示范项目的投资风险较大,CCS 项目在与非CCS 项目竞争时也会明显处于劣势。因此,需要提供一定的财政补贴,以降低建设CCS 示范项目的投资风险,并提高其产品的市场竞争力。在扩大规模阶段,CCS 技术通常已经比较成熟,此时CCS 发展所面临的最重要的问题不再是技术,而是成本较高。所以,此时政府可以重点采取财政补贴措施,降低企业投资风险,提高CCS 项目的经济性,提高企业投资CCS 项目的积极性。同时,在此阶段,政府也可以配之以CCS 发电配额标准和CCS 电力贸易体系,用政策限定的方式推动CCS 从无到有、应用规模逐渐从小到大的发展。在商业化阶段,经过扩大规模阶段技术的进一步发展和经验积累,CCS 已经成熟,政府已经无需继续为CCS 的发展提供财政补贴以提高其竞争能力。此时,为了促使企业在选择新项目技术方案时更多应用CCS,CCS 发电配额标准及认证贸易体系仍将是一个有效的方法。

四、结论

本文对假想的8 个中国CCS 项目进行了成本估算。通过对比分析发现,单位CO2 捕集成本在整个CCS 项目成本中所占比例很大,是今后缩减CCS 费用的主攻方向。因此应大力发展我国大规模、高效、低成本CO2 捕集技术,并应首先从捕集成本较低的合成氨厂开展CCS 示范项目。同时,减小运输距离、增大总处理量和提高负荷运行系数也可减小CCS 项目单位CO2 处理成本。尽管近几年国内外能源价格和汇率变动很大,但本文所得的2005 年CCS 成本比例还是具有一定时效性的,可作为推演CCS 成本的基础,以及CCS 成本定性分析的依据。

碳收集中的二氧化碳捕获封存技术(CCS) CO2作为含碳能源消耗过程中产生的最主要温室气体,设法对其进行节能减排而捕捉和封存成为各国关注的焦点。本文综述了碳捕获和碳封存的技术方法,以及CCS技术在储存方面存在的问题。 CCS技术概述 二氧化碳(CO2)捕获和封存技术(Carbon Capture and Storage)简称CCS技术。CCS 技术是减少排放二氧化碳,迈向低碳,应对全球气候变暖的重要手段。 CCS技术是将工业和有关能源产业所生产的二氧化碳分离出来,再通过碳储存手段,将其输送并封存到海底或地下等与大气隔绝的地方。通过此过程,CO2将被压缩、输送并封存在地质构造、海洋、碳酸盐矿石中,或是用于工业流程。 它主要用于处理大型的CO2点源排放,例如大型化石燃料或生物能源设施,主要CO2排放型工业、天然气生产、合成燃料工厂以及基于化石燃料的制氢工厂等。 CCS技术目前仍有很多亟待解决的问题,包括: ①二氧化碳的永久安全埋存; ②二氧化碳能否对环境产生负面影响,特别是生物多样性; ③如何采取国际协商一致的程序以独立核查监测二氧化碳的相关活动; ④怎样降低碳捕集埋存的成本,以大规模实施这一技术等。

找到解决这些问题的方法需要进行相应的工业实践及理论研究。 在理论上,CO2的捕获封存技术包含了捕获和封存两个方面。碳捕获分为燃烧前捕获、富氧燃烧捕获和燃烧后捕获。碳封存方式有地质封存、工业利用、矿石碳化及生态封存等,其中地质封存是主流方式。 碳捕获 1.燃烧前捕集技术 燃烧前捕集技术的反应阶段如下: 首先化石燃料先同氧气或者蒸汽反应,产生以CO2和H2为主的混合气体(称为合成气)。 待合成气冷却后,再经过蒸汽转化反应,使合成气中的CO转化为CO2,并产生更多的H2。 最后,将H2从CO2与H2的混合气中分离,干燥的混合气中CO2的含量可达15%~60%,总压力2~7MPa。 CO2从混合气体中分离并捕获和存储,H2被用作燃气联合循环的燃料送入燃气轮机,进行燃气轮机与蒸汽轮机联合循环发电。这一过程也就是考虑了碳的捕获和存储的煤气化联合循环发电(IGCC)。 从CO2和H2的混合气中分离CO2的方法包括:变压吸附、化学吸收、物理吸收(常用于具有高的CO2分压或高的总压的混合气的分离)、膜分离(聚合物膜、陶瓷膜)等。

碳捕捉与封存 链接:https://www.doczj.com/doc/515486058.html,/baike/2285.html 碳捕捉与封存 百科名片 碳捕捉,就是捕捉释放到大气中的二氧化碳,压缩之后,压回到枯竭的油田和天然气领域或者其他安全的地下场所。吸引力在于能够减少燃烧化石燃料产生的有害气体——温室气体。在世界石油会议(WPC)上,能源行业的老总们都热切希望把它当作一个解决气候将变暖的方案。但是,技术瓶颈仍然存在,大规模发展的价格依然昂贵,让项目进行困难重重。 封存 一个经常被谈及的可能性就是碳捕捉和封存(CCS),也就是把二氧化碳深埋于地下。能源公司对这项技术有着很高的期望。 但是有两个问题。其一是没人知道这项技术是不是真的那么管用(或者说,是不是深埋的二氧化碳不会泄露)。另外一点便是虽然我们还不知道效果如何,可以肯定的一点是CCS技术很贵--它高昂的成本甚至使替代能源都显得十分具有吸引力。 原理 捕捉 “捕捉”碳并不难。二氧化碳和胺类物质发生反应。二者在低温情况下结合,在高温中分离。这样,可以使电厂产生的废气在排放前通过胺液,分离出其中的二氧化碳;之后在适当的地方加热胺液就可以释放二氧化碳。更好的方法是使煤和水发生反应,产生一种二氧化碳和氢气的混合物。在这种混合物中二氧化碳含量比一般电厂废气中的更高,所以更容易分离。之后燃烧的就是纯氢气了。 这套处理工序成本很高,但没有证据表明这个方 碳捕捉 法是没有效果的。丹麦一家使用单乙醇胺做二氧化碳吸收剂的实验厂已经运行了两年。法国的阿尔斯通公司一所设在威斯康星的使用氨水捕捉碳的实验基地也即将建成完工。 埋藏 真正麻烦的是下一个步骤。二氧化碳需要长期埋藏,因此必须达到很多要求。要成功地封存二氧化碳,需要一块在地平面1000米以下的岩体。在这样的深度,压力会将二氧化碳转换成所谓的“超临界流体”,只有这样状态的二氧化碳才不容易泄露。另外,这片岩体还要有足够多的气孔和裂缝来容纳二氧化碳。最后,还需要一块没有气孔和裂缝的岩层来防止泄露。 原文地址:https://www.doczj.com/doc/515486058.html,/baike/2285.html 页面 1 / 1

附件 二氧化碳捕集、利用与封存环境风险评估技术指南(试行)Technical Guideline on Environmental Risk Assessment for Carbon Dioxide Capture,Utilization and Storage(on Trial)

目次 前言 (5) 1总则 (6) 1.1适用范围 (6) 1.2规范性引用文件 (6) 1.3术语与定义 (6) 2环境风险评估工作程序 (7) 2.1评估流程 (7) 2.2评估范围 (8) 3主要环境风险源 (8) 3.1捕集环节的环境风险源 (8) 3.2运输环节的环境风险源 (9) 3.3地质利用与封存环节的环境风险源 (9) 4环境风险受体 (10) 5确定环境本底值 (10) 6环境风险评估 (10) 6.1环境风险可能性界定 (10) 6.2影响界定 (10) 6.3环境风险水平评估 (11) 7环境风险管理 (11)

前言 为贯彻落实《关于加强碳捕集、利用和封存试验示范项目环境保护工作的通知》(环办[2013]101号)要求,规范和指导二氧化碳捕集、利用与封存项目的环境风险评估工作,制定本指南。 本指南以当前技术发展和应用状况为依据,规定了一般性的原则、内容以及框架性程序、方法和要求,可作为二氧化碳捕集、利用和封存环境风险评估工作的参考技术资料。 本指南为首次发布,将根据环境管理要求及技术发展情况适时修订。 本指南由环境保护部科技标准司组织制定。 本指南主要起草单位:环境保护部环境规划院、中国科学院武汉岩土力学研究所、环境保护部环境工程评估中心和中国地质调查局水文地质环境地质调查中心。 本指南自2016年7月1日起实施。 本指南由环境保护部解释。

CO2捕捉及封存技术研究进展* 钟栋梁1刘道平2邬志敏2 (1.重庆大学动力工程学院,重庆 400030;2.上海理工大学能源与动力工程学院,上海 200093) 摘要重点讨论了CO2捕捉与封存技术,包括针对火力发电厂的后燃烧处理、预燃烧处理和加氧燃烧处理技术,以及针对CO2固定的植树造林、海洋施肥、光合作用、矿物碳化和气体水合物等技术,期望为CO2捕捉与封存技术的研发提供重要参考。 关键词CO2大气环境煤烟气捕捉 Progress in the development of carbon dioxide capture and sequestration technologies Zhong Dongliang1,Liu Daoping2,Wu Zhimin2.(1.School of Power Engineering,Chongqing University,Chongqing 400030;2.School of Energy and Power Engineering,University of Shanghai for Science and Technology,Shanghai 200093) Abstract:The huge amount of CO2 emitted into the atmosphere has been threatening the earth environment seriously. This paper emphatically discussed the technologies of CO2 capture and sequestration, including post-combustion process, pre-combustion process and Oxy-combustion process, which are mainly used in the fossil-fueled power plants. The process such as forestation, ocean fertilization, photosynthesis, mineral carbonation, and gas hydrate are widely used for carbon fixation. The introduction of these technologies is in the hope of making valuable references for the development of carbon dioxide capture and sequestration technologies. Keywords:carbon dioxide;atmospheric environment;coal;flue gas;capture 20世纪世界人口和能源消耗迅速增长。地球总人口翻了四番,超过了62亿。能源消耗从0.9×109 t石油当量(TOE)上升到1.02×1010 t。20世纪的煤炭消耗量占能源消耗总量的43%,石油消耗量占31%,天然气约占15%,而核能和水电的累积总量不超过10%,见图1,因此20世纪也被称作煤炭世纪[1]。本世纪人类社会除了面临能源供应紧张问题,还面临环境保护的巨大压力,尤其是温室效应问题。目前,世界能源消耗的85%来自化石燃料,火力发电厂的CO2排放占全球CO2总排量的40%,其中燃煤发电厂所占比重最大[2]。国际政府间气候变化专门委员会(IPCC)预测,2100年全球平均气温上升1.9 ℃,海平面升高38 m,同时伴随多个物种的灭绝[3]。因此,CO2作为最主要的温室气体,设法对其进行减排、捕捉和封存成为各国关注的焦点,同时也是世界各国科学研究人员急需解决的重大课题。 减少CO2排放量,目前主要有3种方式:(1)降低能源强度;(2)减少碳排放强度;(3)加强CO2隔离。第1种方式要求高效利用现有能源;第2种方式要求使用非化石燃料,例如,使用氢气或可再生能源;第3种方式则要求高度发展CO2分离和捕捉技术。CO2捕捉与封存技术被认为是缓解环境压力的中期解决方案,因为它允许人类继续使用化石能源直到可再生能源技术发展成熟。RIAHI等[4]研究了包含经济、人口及能源需求等因素的CO2 1第一作者:钟栋梁,男,1980年生,博士,研究方向为能源利用及水合物技术研究。 * 国家自然科学基金资助项目(No.50276038)。 1

我国碳捕集、利用和封存的现状评估和发展建议 碳捕集、利用和封存(以下简称“CCUS”)技术是未来全球实现大规模减排的关键技术之一,也是我国实现长期绝对减排和能源系统深度低碳转型的重要技术选择。2016年10月,国务院发布了《“十三五”控制温室气体排放工作方案》,提出“在煤基行业和油气开采行业开展碳捕集、利用和封存的规模化产业示范”、“推进工业领域碳捕集、利用和封存试点示范”,为我国下一步发展CCUS指明了方向。本文在深入研究和调研的基础上,总结评估了“十一五”以来我国CCUS的发展状况,分析了我国推动CCUS发展面临的挑战,提出了中长期推动我国CCUS发展的思路和政策建议。 一、我国发展CCUS的重要意义 CCUS是实现我国长期低碳发展的重要选择。国际上将碳捕集与封存(以下简称“CCS”)1作为实现长期绝对减排的重要措施。在国际能源署(IEA)的2℃情景下,到2050年,CCS将贡献1/6的减排量;2015-2050年间,CCS累计减排占全球总累计减排量的14%,其中中国CCS的减排贡献约占1/3。根据西北太平洋实验室及中国科学院武汉岩土力学研究所的测算,中国当前有超过1600个大型CO2排放源,包括火电厂、水泥厂、钢铁厂等,技术上可实现的碳捕集量超过 1 CCS与CCUS称呼略有不同但实质基本相同。国际上常用CCS,主要包括三个环节,即对二氧化碳进 行捕集、运输和地质封存;中国在此基础上,结合本国实际提出CCUS,在原有三个环节基础上增加了CO2 利用环节,可将CO2资源化利用并产生经济效益,在现有技术发展阶段更具有实际操作性。

38亿吨CO2,而通过强化采油、驱煤层气和盐水层封存等方式可封存的容量分别为10、10和1000亿吨CO2。此外,中国源汇匹配条件好,90%以上的大型碳源距潜在封存地在200公里以内。 CCUS是实现我国煤基能源系统低碳转型的必然选择。我国能源结构以煤为主,虽然近些年国家已经采取了极为严格的控煤措施并取得了显著成效,但预计在未来相当长时间内,煤炭消费总量仍将维持相当规模。例如,从发电用能结构看,即便煤炭占比以每年2个百分点的速度下降,降到30%仍需要15-20年的时间。CCUS同煤基能源的发展具有很好的耦合性,尤其在煤化工、火力发电等行业,尽管当前其实施成本仍较高,但如果碳排放的外部成本能被充分考虑并实现其内部化,将极大提升CCUS在这些行业的应用空间。随着国家对碳排放控制要求的不断提升和能源生产消费革命的积极推进,为实现我国能源系统的绿色低碳转型,CCUS应该也必然会成为煤炭合理化和清洁化利用的一个重要举措。 CCUS是促进我国低碳产业发展的重要支撑。尽管我国CCUS技术的发展起步较晚,但国家对CCUS技术的研发和示范非常重视,过去十几年投入了大量科研经费,推动CCUS技术水平不断提升。在碳捕集、利用和封存各个环节的技术水平上,我国都已经与发达国家处于同一水平线。未来如进一步加大CCUS技术示范力度,促进技术应用成本的不断下降,能逐步实现技术的规模化应用,不仅有助于我国在低碳技术领域占据国际制高点,更能带动相关低碳产业的发展和壮大。 CCUS是提升我国能源安全的积极动力。我国政府特别强调要加

二氧化碳捕集、利用与封存技术调研报告 一、调研背景 为减缓全球气候变化趋势,人类正在通过持续不断的研究以及国家间合作,从技术、经济、政策、法律等层面探寻长期有效地减少以二氧化碳为主的温室气体排放的解决途径。中国作为一个发展中国家,在自身扔面临发展经济、改善民生等艰巨情况下仍然对世界做出了到2020年全国单位国内生产总值CO2放比2005年下降40%至45%的承诺,这将会给中国的能源结构产生深渊的影响,也将会给经济发展带来一场深刻的变革。 二、CCUS技术与CCS技术对比 CCS(Carbon Capture and Storage,碳捕获与封存)技术是指通过碳捕捉技术,将工业和有关能源产业所生产的二氧化碳分离出来,再通过碳储存手段。潜在的技术封存方式有:地质封存(在地质构造种,例如石油和天然气田、不可开采的煤田以及深盐沼池构造),海洋封存(直接释放到海洋水体中或海底)以及将CO2固化成无机碳酸盐。 CCUS(Carbon Capture,Utilization and Storage,碳捕集、利用与封存)技术是CCS技术新的发展趋势,即把生产过程中排放的二氧化碳进行提纯,继而投入到新的生产过程中,可以循环再利用,而不是简单地封存。与CCS相比,可以将二氧化碳资源化,能产生经济效益,更具有现实操作性。 中国的首要任务是保障发展,CCS技术建立在高能耗和高成本的基础上,该技术在中国的大范围推广与应用是不可取的,中国当前应当更加重视拓展二氧化碳资源性利用技术的研发。 三、二氧化碳主要捕集方法 目前主流的碳捕集工艺按操作时间可分为3类———燃烧前捕集、燃烧后捕集和富氧燃烧捕集(燃烧中捕集)。三者个有优势,却又各有技术难题尚待解决,目前呈并行发展之势。 燃烧前捕集技术以煤气化联合循环(IGCC)技术为基础,先将煤炭气化呈清洁气体能源,从而把二氧化碳在燃烧前就分离出来,捕进入燃烧过程。而且二氧化碳的浓度和压力会因此提高,分离起来较为方便,是目前运行成本最低廉的捕集技术,问题在于,传统电厂无法用这项技术,而是需要重新建造专门的OGCC电站,其建造成本是现有传统发电厂的2倍以上。 燃烧后捕集可以直接应用于传统电厂,这一技术路线对传统电厂烟气中的二氧化碳进行捕集,投入相对较少。这项技术分支较多,可分为化学吸收法、物理吸收法、膜分离法、化学链分离法等等。其中,化学吸收法被认为市场前景最好,受厂商重视程度也最高,但设备

1.碳捕获和存储技术研究进展 一、前言 政府间气候变化专门委员会(IPCC)在第三次评估报告¨中指出,地球气候正经历一次以全球变暖为主要特征的显著变化。而这一气候变化的发生是与大气中温室气体的增加所产生的自然温室效应紧密联系的。CO2是其中对气候变化影响最大的气体,它产生的增温效应 占所有温室气体总增温效应的63%,且在大气中的留存期最长,可达到200年。 一系列的研究表明全球气候变化对自然生态系统造成重大影响,进而威胁到人类社会的生存和发展。为了应对气候变化可能带来的不利影响,20世纪80年代末以来,国际社会对气候变化问题给予了极大的关注和努力。1992年通过的《联合国气候变化框架公约》(以下简称公约)表达了国际社会应对气候变化挑战的行动意愿,是为解决气候变化问题建立的基 本国际政治和法律框架。1997年通过的《京都议定书》(以下简称议定书)规定了2008-2012年全球减少排放温室气体的具体目标,提出了发达国家减少温室气体排放的量化指标,该议定书已于2005年2月16日正式生效。 为了尽可能减少以二氧化碳(CO2)为主的温室气体排放,减缓全球气候变化趋势,人类正在通过持续不断的研究以及国家间合作,从技术、经济、政策、法律等层面探寻长期有效的解决途径。近年来兴起的二氧化碳捕获与封存(ccs)技术成为研究的热点和国际社会减少 温室气体排放的重要策略。 二、碳捕获和存储的科学和方法学问题 碳捕获和存储的种类很多,本文主要介绍地质碳捕获和存储(包括陆地地质结构和海底以下地质结构)及海洋碳捕获和存储。海洋碳捕获和存储主要有2种方式:一是将CO2通过固定管道或移动船舶注入或溶解到水柱中(通常在地下1 km);二是通过固定管道或离岸平台 将其存放于深于3 km的海底。海洋碳捕获和存储及其生态影响仍处于研究阶段,因此,国际社会推动的只是地质碳捕获和存储,本文也不对海洋碳捕获和存储的技术及影响进行研究。 另外,地质碳捕获和存储与陆地、海洋生态系统的固碳是不同的,陆地、海洋生态系统对CO2的吸收是一种自然碳捕获和存储过程。陆地和海洋植物在其生长过程中,需要利用CO2合成有机物,它们能够在一定的浓度范围内吸收CO2。 2.1 碳捕获和存储的概念

浅析碳捕集与封存技术 黄丹 20090390105 (郑州大学09级化工与能源学院热能与动力工程一班) 1.摘要 [Abstract] 全球气候变暖问题已经越来越严重,碳捕集与封存(CCS)技术被看作是最具发展前景的解决方案之一,随着研究的不断深入,CCS技术成本将进一步降低。碳捕集工艺按操作时间可分为燃烧前捕集、富氧燃烧捕集和燃烧后捕集,其中最有发展前景的是富氧燃烧捕集。我国在CCS技术的研究上进行了大量工作,CCS技术已被列入“973计划”和“863计划”,但仍面临着很多问题,如二氧化碳泄漏问题、技术难点、建设和运行成本高昂等。好在种种迹象表明,随着全球气候问题的加剧,各国政府越来越重视CCS技术的研发和利用。 【关键词】 CCS技术二氧化碳碳捕集封存 Carbon Capture and Sequestration Technology [Abstract] Carbon capture and sequestration (CCS) technology is seen as one of the most promising solutions to deteriorating climate changes. As research progresses,the cost of CCS is set to decline. By operational time,carbon capture technology can be categorized into pre-combustion capture,enriched oxygen combustion capture and post-combustion capture technologies,of which the enriched oxygen combustion capture technology is the most promising. China has done a lot of work on the research of CCS technology. The development of this technology has been listed in the country′s 973 Plan and 863 Plan. Although substantial advance has been made in CCS technology ,many challenges remain,such as the leakage of CO2,technical bottlenecks and high facility construction and operational costs. The good news is that as global climate problems worsen,governments across the globe are putting increasing emphasis on the research,development and utilization of CCS technology. [Keywords] CCS technology;carbon dioxide;carbon capture;carbon sequestration 2引言 全球气候变暖问题已经越来越严重,目前二氧化碳在大气中的含量水平为百万分之三百八十五,而其正以每年3%的速度增长。按这个速度发展,到2100年,空气中的二氧化碳的聚集量将达到百万分之一千一百,温室效应造成的高温将不适合任何动物的生存,人类社会则将在这一进程中崩溃。然而,时至今日,全球有80%的能源来自煤炭、石油和天然气等化石能源。水电和核能虽然成本并不高,但环境条件限制了其发展规模。至于风能、太阳能和生物质能等新能源,虽然环保前景喜人,但受高成本和技术不成熟等客观因素制约,这些新能源完全取代传统的化石能源仍处于探索阶段,真正做到大规模商业化开发还需很长时间。因此,发展可靠技术、减少化石燃料的温室气体排放是一个明智的“缓兵之计”。

二氧化碳的捕集、封存与综合利用

前言 近年来,温室效应加剧问题使环境与经济可持续发展面临严峻的挑战。因此,引起温室效应和全球气候变化的二氧化碳的减排技术成为各国关注的焦点,如何从源头减少二氧化碳排放和降低大气中二氧化碳的含量成为挑战人类智慧的难题。中国作为一个发展中国家,主要以煤炭的消费为主,主要的CO2排放源为燃煤的发电厂。从总量上看,目前我国的二氧化碳排放量已位居世界第二,预计到2025年,我国的CO2总排放量很可能超过美国,位居世界第一。因此,我国急需对所排放的二氧化碳进行捕获研究,以缓解我国的空气污染压力。目前CO2的应用领域得到了广泛开拓,除了众所周知的碳酸饮料、消防灭火外,工业、农业、国防、医疗等部门都在使用CO2。科学研究己经证明,CO2具有较高的民用和工业价值:以CO2为原料可合成基本化工原料;以CO2为溶剂进行超临界萃取;还可应用于食物工程、激光技术、核工业等尖端高科技领域;近年来开发出的新用途如棚菜气肥、保鲜、生产可降解塑料等也展现出良好发展前景。[1]

1.CO2捕集系统 CO2捕获技术发展的方向是降低技术的投资费用和运行能耗。依据捕获系统的技术基础和适用性,通常将火电厂CO2的捕集系统分为以下4种:燃烧后脱碳、燃烧前脱碳、富氧燃烧技术以及化学链燃烧技术。 1.1 燃烧后脱碳 燃烧后脱碳是指采用适当的方法在燃烧设备后,如电厂的锅炉或者燃气轮机,从排放的烟气中脱除CO2的过程。 在燃烧后捕集技术中,由于烟气中CO2分压通常小于0. 15个大气压,因此需要与CO2结合力较强的化学吸收剂分离捕集CO2,用于CO2捕集的化学吸收剂主要是能与CO2反应生成水溶性复合物的有机醇胺类。目前在CO2捕集方面研究和采用较多是醇胺法(MEA法)。[2] 燃烧后捕集技术是一种成熟的技术,这种技术的主要优点是适用范围广,系统原理简单,对现有电站继承性好。但捕集系统因烟气体积流量大、CO2的分压小,脱碳 的捕集成本较高。 过程的能耗较大,设备的投资和运行成本较高,而造成CO 2 1.2 燃烧前脱碳 燃烧前脱碳就是在碳基原料燃烧前,采用合适的方法将化学能从碳中转移出来,然后将碳与携带能量的其他物质分离,从而达到脱碳的目的。燃烧前分离捕集CO2实质上是H2和CO2的分离,由于合成气的压力一般在2. 7MPa以上(取决于气化工艺),CO2的分压远高于化石燃料在空气燃烧后烟气中的CO2分压。典型的燃烧前CO2捕集流程分三步实施: (1)合成气的制取:将煤炭、石油焦、天然气等燃料与水蒸气、氧气进行不完全的燃烧反应,生成CO和H2的合成气。 (2)水煤气变换:将合成气的CO进一步与水蒸气发生CO变换反应,生成CO2和H2。 (3)H2/CO2分离:将不含能量的CO2同能量载体H2分离,为后续的氢能量利用和CO2封存等作准备。[3] 燃烧前捕集技术的成本比燃烧后捕集技术的成本低,具有较大的发展潜力。

二氧化碳捕集与封存成本估算 一、假想项目 在我国,化石燃料主要用于电力、交通运输和化工等行业。而交通运输业用能较分 散,不易大规模捕集二氧化碳;所以,电力和化工是我国控制二氧化碳排放量的重点行业。由于海洋封存还仅停留在实验室研究阶段,在本文中也未考虑,仅考虑EOR(强化石油开采)、ECBM(强化煤层气开采)和Aqufier(深部盐水层封存)。本文共假想了8 个中国CCS 项目。这些CCS 项目有如下假设:1. 原料均为煤;2. 所有CCS 项目都采用燃烧后脱碳技术,吸收剂为MEA;3. 国内燃煤机组的运行小时数为5500 小时,即负荷运行系数为5500/(24×365)=0.63;4. 合成氨厂负荷运行系数为0.85;5. 燃煤电厂的CO2 排放因子为0.81kg/KWh,合成氨厂的CO2 排放因子为3.8t/t 氨;6. 采用管道运输CO2;7. EOR和ECBM的封存量不大于现行项目的最大封存量,100Mt/y,深部含盐水层封存则不受此限制。 表1假想ccs项目 注释:EOR 二、CCS 项目成本分析 2.1总论 CCS 项目按照过程可分为捕集、压缩、运输和封存四个主要过程。有些文献也将压缩过程合并到捕集过程中。IPCC、Hendriks、David等对CCS 项目进行了经济性分析, 本文将主要参考这些研究成果对中国假想的CCS 项目进行成本分析。 Hendriks研究了燃烧后脱除CO2 的各种过程的碳捕集成本,得出: 对于煤基合成氨厂,变换后的合成气要进行脱硫、脱碳处理而获得氢气,脱硫、脱碳剂均为MEA。脱硫过程中,合成气中大约30-40%的CO2 也会随着H2S 和SO2 等硫化物一起脱除;而在随后的脱碳过程中60-70% 的CO2 会以纯CO2 的形式被脱除。对于60 万吨 合成氨厂,仅有52%的CO2 被捕集,所有的CO2 均可以来自脱碳过程产生的纯CO2,因

863计划资源环境技术领域重点项目 “二氧化碳的捕集与封存技术”课题申请指南 一、指南说明 全球气候变暖已成为国际热点问题,二氧化碳因具有温室效应被普遍认为是导致全球气候变暖的重要原因之一。如何减少二氧化碳排放,降低大气中二氧化碳浓度,是人类面临的共同难题。研究开发具有我国自主知识产权的、经济高效的二氧化碳捕集与封存技术,推动二氧化碳减排,对于实现我国社会经济可持续发展和营造良好的国际环境具有重要意义。 本项目针对二氧化碳减排的迫切需求,瞄准国际技术前沿,研发吸附、吸收等二氧化碳捕集技术,探索二氧化碳封存技术,为我国二氧化碳减排提供科技支撑,项目下设3个课题。 二、指南内容 课题一、二氧化碳的吸收法捕集技术 研究目标: 研发先进实用的CO2高效吸收溶剂、吸收塔填料以及新型高效吸收分离设备和分离技术,发展CO2吸收分离过程模拟和集成优化新技术,通过关键技术的突破,着重研究解决CO2捕集的高能耗和高费用问题,进行中间试验并进行技术经济与风险评价,形成具有自主知识产权的吸收法捕集CO2的技术方案。 研究内容: (1)新型高效吸收溶剂的研制 针对燃煤电厂等工业的CO2排放源,采用分子模拟、分子设计和

实验研究相结合的方法开发高性能、低能耗和低腐蚀性的化学、物理及化学物理耦合吸收溶剂。测定其中CO2的吸收溶解度和吸收-解吸动力学,建立相应的溶解度和动力学模型,研究吸收性能和溶剂分子结构的定量关系,根据不同气体情况研制和优化溶剂体系,并进行硫、碳一体化脱除、以及膜—吸收耦合等新技术的探索性研究。 (2)特大型吸收设备强化和过程优化 通过先进的实验测量技术、计算流体力学模拟和实验相结合的方法,研究特大型分离设备强化的途径,研制高效吸收塔填料等塔内构件;发展CO2吸收分离过程模拟优化技术,研究节能降耗的新流程,继而形成吸收法捕集CO2的集成技术方案及开发平台。进行中间试验,获取工艺和能耗数据,进行技术经济与风险评价。 主要考核指标: (1)针对燃煤电厂等工业的CO2排放源,研发1~2项具有自主知识产权的、国际先进水平的高效吸收溶剂。 (2)研发1~2项具有自主知识产权的、国际先进水平的高效吸收塔填料。 (3)通过过程模拟优化和中间实验,形成1~2种具有自主知识产权的吸收法捕集CO2的新技术。 (4)中间试验规模和指标: 常压(1bar),试验规模为吸收塔径≥200mm,气体处理量≥60万标准立方米/年,对溶剂的指标要求是在气体含8-15%的CO2的情况下对CO2的循环吸收量≥50~60克/升; 中高压(≥20bar),试验规模为吸收塔径≥60mm,气体处理量≥60万标准立方米/年,对溶剂的指标要求是在气体含30~40%CO2的情况下对CO2的吸收量≥37~50克/升;

《每日科学》网站7月25日报道称,美国劳伦斯-利弗莫尔国家实验室的研究人员利用离子液体作为二氧化碳吸收剂,开发出一种更清洁、稳定和高效的捕获二氧化碳新方法。该研究成果刊登在最新一期的《ChemSusChem》杂志上。 随着全球气候变暖的加剧,各国都在致力于减少燃烧化石燃料的二氧化碳排放量,碳捕捉技术成为研究的重点。目前的碳捕捉技术主要采用化学吸附法。二氧化碳会和胺类物质发生反应,二者在低温情况下结合,在高温中分离。一般可以使含二氧化碳的废气通过胺液,分离出其中的二氧化碳,之后在适当地方通过加热胺液再将二氧化碳释放。现今少数进行商用碳捕捉的煤电厂都使用单乙醇胺作为二氧化碳吸收剂。但单乙醇胺具有腐蚀性,这种方法也需要使用大型设备,并且只有在二氧化碳处于轻微至中等压力下才有效。因此,其成本、效率都不是很理想。 在过去几年中,该实验室的阿米泰什·梅蒂一直致力于找到新的二氧化碳吸收剂。他测试了几种可有效溶解二氧化碳的离子液体,获得大量有用数据。与典型的有机溶剂不一样,离子液体一般不会成为蒸汽,所以不易产生有害气体,使用方便。梅蒂发现,使用离子液体作为二氧化碳吸收剂,可克服单乙醇胺的诸多缺点,比现今所用之法更清洁、更易于使用。其化学稳定性好、腐蚀性低,蒸汽压几乎为零,可制成膜使用。离子液体种类繁多,有许多种具有潜在的高二氧化碳溶解度的离子可供选择。 梅蒂设计出一种基于量子化学热力学方法的计算工具,可计算出任何溶剂在任意浓度下的二氧化碳化学溶解能力,以测定包括离子液体在内的溶剂的碳捕捉效率。过去几年积累的实验数据证明,这种算法十分准确。 报道称,梅蒂使用这种方法预测出一种新型溶剂,其二氧化碳溶解度是目前实验证实的最有效溶剂的两倍。“离子液体种类繁多,目前所见仅是九牛一毛。”梅蒂希望他的这种精准算法能够帮助科学家发现更好的实用型溶剂,以进一步提高二氧化碳捕获效率。

烟气中CO2捕获技术与进展 学院化工学院

专业生物工程 年级2011级 姓名郑曼琳 班级2班 学号3011207300 烟气中CO2捕获技术与进展 郑曼琳 天津大学化工学院生物工程2班 摘要目前温室效应已经严重影响到了人类的生活,而温室气体的排放主要来源于化石燃料的燃烧,虽然世界各国已经开始节能减排,但是CO2的排放量只增无减,由是,CO2的捕获技术营运而生,CCS技术将是现今各国研究重点。文本将重点介绍烟气中CO2的捕获技术与进展。 1. 产生背景 现今的地球环境逐渐恶劣,其中温室效应就是一大环境问题。温室效应是由以CO2为主的温室气体造成,而温室气体温室气体对全球环境的影响主要包括:饮用水的减少、海水的盐浓度增加、海平面的上升、平均气温升高、洋流的变化与厄尔尼诺频发等问题,这些都大大影响了人类的生活。大气中增长的CO2四分之三归因于化石燃料的燃烧,以煤炭、天然气、石油为代表的化石能源占了世界能源结构的85%。1995年至2005年间,CO2平均浓度上升

1.9ppm/年,约为每年4GTc(IPCC,2007)在1970年至2004年间,CO2的排放增加了大约80%(在1990年-2004年间增加了28%),在2004年,CO2的排放占人为GHG总排放的77%。而我国07年我国CO2排放量为59.6亿吨,已位居世界第一。由是,二氧化碳捕获与储存技术应运而生,CO2的捕获和固定是目前唯一可以实现继续使用化石燃料而又不会遭受气候变化威胁的可靠选择。 2. CO2的捕获技术 CO2的分离成本占总的碳捕获和存储成本的很大一部分(约80%),所以首先要找到高效的CO2捕获方法。目前工业上使用比较广泛的CO2捕集和分离技术有许多种,主要包括吸收法,吸附法,膜分离法,微生物固定法等。具体见下表 表1 CO2分离方法及其特点 2.1. 吸收法

CCS(Carbon Capture and Storage)技术示意图 CCS是稳定大气温室气体浓度的减缓行动组合中的一种选择方案。 CCS具有减少整体减缓成本以及增加实现温室气体减排灵活性的潜力。CCS的广泛应用取决于技术成熟性、成本、整体潜力、在发展中国家的技术普及和转让及其应用技术的能力、法规因素、环境问题和公众反应。CO2的捕获可用于大点源。CO2将被压缩、输送并封存在地质构造、海洋、碳酸盐矿石中,或是用于工业流程。CO2大点源包括大型化石燃料或生物能源设施、主要CO2排放型工业、天然气生产、合成燃料工厂以及基于化石燃料的制氢工厂。潜在的技术封存方式有:地质封存(在地质构造中,例如石油和天然气田、不可开采的煤田以及深盐沼池构造),海洋封存(直接释放到海洋水体中或海底)以及将CO2固化成无机碳酸盐。

碳捕集 CCS(Carbon Capture and Storage)技术示意图 CCS技术由碳捕集和碳封存两个部分组成。其中,碳捕集技术最早应用于炼油、化工等行业。由于这些行业排放的CO2浓度高、压力大,捕集成本并不高。而在燃煤电厂排放的CO2则恰好相反,捕集能耗和成本较高。现阶段的碳捕集技术尚无法解决这一问题。 碳捕集技术目前大体上分作三种:燃烧前捕集、燃烧后捕集和富氧燃烧捕集。三者各有优势,却又各有技术难题尚待解决,目前呈并行发展之势。哪一种先取得突破,哪一种就会成为未来的主流。 燃烧前捕集技术以IGCC(整体煤气化联合循环)技术为基础:先将煤炭气化成清洁气体能源,从而把CO2在燃烧前就分离出来,不进入燃烧过程。而且,CO2的浓度和压力会因此提高,分离起来较方便,是目前运行成本最廉价的捕集技术,其前景为学界所看好。问题在于,传统电厂无法应用这项技术,而是需要重新建造专门的IGCC电站,其建造成本是现有传统发电厂的两倍以上。 燃烧后捕集可以直接应用于传统电厂,北京高碑店热电厂所采用的就是这条技术路线。这一技术路线对传统电厂烟气中的CO2进行捕集,投入相对较少。这项技术分支较多,可以分为化学吸收法、物理吸附法、膜分离法、化学链分离法等等。其中,化学吸收法被认为市场前景最好,受厂商重视程度也最高,但设备运行的能耗和成本较高。 事实上,由于传统电厂排放的CO2浓度低、压力低,无论采用哪种燃烧后捕集技术,能耗和成本都难以降低。如果说,燃烧前捕集技术的建设成本高、运行成本低,那么燃烧后捕集技术则是建设成本低、运行成本高。 富氧燃烧捕集技术试图综合前两种技术的优点,做到既可以在传统电厂中应用,排出的CO2的浓度和压力也较高。由于该技术主要着力在燃烧过程中,也被看作是燃烧中捕集技术。与

寻找碳捕获材料新方法 加拿大卡尔加里大学和渥太华大学科学家成功利用X射线晶体成像仪和计算机模拟手段,对被称为“棒球手套”的捕碳材料如何捕捉二氧化碳分子进行了观察和分析。科学家认为,该项成果为设计定制一种高效率、低能耗的捕碳新材料指明了研究方向。相关文章发表在最新出版的《科学》Science杂志上。 目前采用的二氧化碳捕获方法是将二氧化碳气体注入氨溶液中。该项技术的弱点在于氨溶液吸收二氧化碳后,还需要释放二氧化碳以便进行储存,在释放二氧化碳时,溶液需要加热到100摄氏度,这要耗去大量的能源和水资源。据估算,燃煤发电厂如果使用该项技术捕获储存二氧化碳,需要消耗其四分之一的发电量。 因此,找到一种既可轻松捕获二氧化碳,还可在低能耗和节水条件下轻松释放出二氧化碳的新型材料,对于捕获二氧化碳技术的实际应用意义非常重大。加拿大科学家的研究发现正是为找到这种新型材料指明了方向,并提供了实验方法和计算机模拟方法。 参与研究工作的科学家将捕捉二氧化碳形象地比作棒球手套与棒球之间的关系,在此将球比作二氧化碳,而将手套比作可捕获二氧化碳的材料。对于不同大小的球,需要不同尺寸的手套,才能更好地匹配,以便球手能够更加容易接到来球。卡尔加里大学化学教授乔治·斯密祖介绍说,他们使用X射线结晶成像仪直接实验成像,并通过计算机模型计算,确定了二氧化碳分子的确切位置,并可以清晰观察到“手套”材料的各个“手指”如何合力将二氧化碳分子固定在其位置上。 渥太华大学负责计算机模拟研究的科学家表示,该项发现的另一个特别之处在于,实验结果和计算机模拟结果之间表现出非常好的一致性。因此,其计算机模拟方法现在就可以更令人放心地应用于发现和预知材料的捕碳性能,特别是在实验室制作某种捕碳材料之前,可先在计算机上进行模拟。 研究人员认为,该项研究成果最终可得到多方面的应用,既可帮助燃煤发电厂降低二氧化碳排放,还可帮助去除非常规天然气资源中的二氧化碳成分。(生物谷https://www.doczj.com/doc/515486058.html,) 二氧化碳捕获技术获得重大进展 二氧化碳的排放不断助长着全球变暖、海平面上升及增加海洋的酸度。美国科学家在近期出版的美国《科学》杂志上发表的一项最新研究称,他们已开发出一种能够隔离并捕获二氧化碳分子的新型材料,对减少二氧化碳等温室气体排放技术有重要作用,也能使发电厂在无需使用有毒材料的情况下,提高二氧化碳的捕获效率。 该材料是由加州大学洛杉矶分校奥马尔·雅希率领的研究团队研制的。雅希是研究使用复杂微观结构制作材料的知名化学家。新材料属于“沸石咪唑酯骨架结构材料”(ZIFs),由金属原子桥联多个咪唑类环型有机分子组成。 这种材料具有多孔和化学稳定结构,使得其拥有更大的表面积来吸收二氧化碳,而且在高温下加热也不会分解,甚至在水或有机溶液中煮一个星期仍能保持稳定。在1克重的该材料中包含的表面积最多可达2000平方米。ZIF材料的内部可以存储气体分子,在化学结构上,它有一个类似于旋转门的薄盖,能够让大小合适的分子进入并将其存储,而将较大或者形状不同的分子阻挡在外。 研究人员在实验中共合成了25个ZIFs晶体结构,并证实其中3个(ZIF-68、ZIF-69、ZIF-70)对捕获二氧化碳具有高选择性。雅希称,ZIFs对二氧化碳的选择性是其他一些材料不可比拟的。实验证明了新材料能吸收大量二氧化碳,但并不吸收其他气体。研究表明,在0℃和常压下,1升这样的材料可储存82.6升的二氧化碳。 从发电厂烟囱中捕捉二氧化碳的技术已经存在已久,但要消耗大量的能源(约占到电厂总发电量的15%至20%)。这是因为现有材料,如胺,必须经过加热才能释放出吸收的二氧化碳。美国国家能源技术实验室项目经理托马斯费雷表示,煤电厂利用现有方法捕捉和压缩二氧化碳,生产成本可增加80%至90%。 研究人员称,二氧化碳的捕获和封存,对减少温室气体的排放量将是必不可少的,特别是对像美国这样严重依赖于煤发电的国家。这种新材料的研制成功,为减少来自发电厂的二氧化碳排放量提供了一个潜在的廉价方式。由于新材料可使用较少的能源,因此在降低成本方面,可媲美目前正在研制中的其他吸收二氧化碳的实验材料。(记者冯卫东)

某发电厂二氧化碳捕集及利用项目可行报告

大唐户县第二发电厂 烟气CO2捕集及利用项目可行性报告 一、燃煤电厂烟气CO2捕集及利用项目背景 根据国务院常务会议的决定,2020年中国单位GDP碳排放量将比2005年下降40%-45%。我国的碳减排工作压力巨大,任重道远。我国有近40%-50%的二氧化碳排放来自于燃煤发电,即便到了2020年,非化石能源仅有望占一次能源消费比重的15%左右,而更大的份额仍然为传统化石能源所占据。因此在电厂开展二氧化碳捕集是我国最重要的碳减排技术路径之一。 目前,电厂二氧化碳捕集技术路线主要有3种:燃烧前脱碳、燃烧后脱碳及富氧燃烧技术。其中,基于IGCC(整体煤气化联合循环)的燃烧前捕集技术可能是能耗最低的路线,但我国没有商业运行的IGCC电站,且超过6亿千瓦的发电装机是传统燃煤电站。而燃烧后烟气二氧化碳捕集技术是最适合传统燃煤电厂并且已经实现商业化示范的技术。因此,燃烧后烟气二氧化碳捕集技术是我国近期降低单位GDP碳排放量的最佳及最有效手段之一。 二、燃煤电厂烟气CO2捕集及利用技术简介 燃煤电厂烟气CO2捕集系统由烟气预处理系统、填料吸收塔、填料再生塔、排气洗涤系统、溶液煮沸器、胺回收加热器、产品气处理系统(包括冷凝器、气液分离器、压缩机)以及系统水平衡维持系统组成。

脱硫后的烟道气由脱碳引风机送入吸收塔,其中CO2被胺溶液吸收,尾气由塔顶排入大气。吸收CO2后的富液由塔底经泵送入换热器,回收热量后送入再生塔。解析出的CO2气,经处理后送入精处理系统。经过压缩加压、除湿、脱硫、制冷等工序,得到最终产品——液态CO2。 烟气CO2捕集系统工艺流程如下图所示: 目前国际上燃煤电厂烟气CO2捕集及利用项目少之又少。美国和日本在上世纪末通过燃烧后捕集,并生产二氧化碳,生产的规模在1万~3万吨/年,主要在化工厂的自备电厂开展。我国在运行的燃煤电厂烟气CO2捕集及利用项目仅有2个,均由西安热工研究院在中国华能集团公司所属发电企业开发建设。 三、西安热工研究院开发能力 西安热工研究院有限公司是我国电力行业国家级热能动力科学