第一章绪论

一什么是训诂和训诂学

(一)训诂

从训诂学史上看,前人对训诂的解释并不完全一致。如果一一介绍,就会耗费相当多的时间,不如从训诂学的角度来筛选出一种最切要最易为人掌握的说法。《说文》及段注的注解较为适宜。《说文·言部》:“训,说教也。从言,川声。”段注:“说教者,说释而教之,必顺其理。引伸之凡顺皆曰训。”为了让大家深入理解上面的结论,我们必须从语源学的角度来加以补充和验证。“训”“顺”“驯”三字均从川得声,有疏通、顺从义。《尔雅·释诂》:“训,道(導)也。”《广雅》:“训,顺也。”《说文》:“驯,马顺也。从马,川声。”三字盖

“川”的分化字。《说文》:“川,贯穿通流水也。”不流则成灾,故“灾”字籀文作从

一阻川,下加火。故三字中的“川”声兼义。

《说文·言部》:“诂,训故言也。从言,古声。”应作“古亦声”。(《说文》:“古,故也,从十口,识前言者也。”)因此从语源学的角度来看,“诂”是“古”字的分化字,即言之古,以别于一般的古。段注:“故言者,十口所识(记述)前言也。训者,说教也。训故言者,说释故言以教人,是之谓诂……训故者,顺释其故言也。”

若将上面的释语贯穿起来,“训”就是解释疏通,诂(故)就是古代的语言,训诂即解释疏通古代语言。齐佩瑢《训诂学概论》:“故为故旧,古字古言的古音古义谓之故,顺释疏解之便谓之训故。”[P6]黄侃《训诂之意义》认为“训诂即是词义解释之学,是用易懂的众所周知的语言来解释难懂的或只在少数人能懂的语言”(陆宗达王宁3页)。从上述总结来看,训诂就是“用易知易懂的当代标准语,去解释古代文献语言中难知难懂的古语和方言”(陆宗达王宁宋永培17页),或“以今释古,以雅释俗”(郭芹纳《训诂学》引言)。

(二)训诂学

训诂实际上是一种综合性的语文工作,是感性的,个别分析的,如果将这些零碎的训诂实践条理化、系统化、科学化,再上升到理性认识的高度,就成为训诂学。(郭芹纳引言)具体而言,“真正之训诂学,即以语言解释语言,初无时地之限域,且论其法式,明其义例,以求语言文字之系统与根源是也”(黄侃《文字声韵训诂笔记》181页,转引自郭在贻3页)。齐佩瑢也说:“研究前人的注疏,历代的训诂,分析归纳,明其源流,辨其指归,阐其枢要,述其方法,演为统系而条理之。更进而温故知新,评其优劣,根据我国语文的特质提出研究古语的新方法,新途径,这便是训诂学。”[P11]即1.总结规律,建立体系;2.独创性,实用性。

传统训诂学主要研究汉魏以前的文献,现代训诂学研究范围不断扩大,涉及唐宋元明清时的俗语词,这样,当代训诂学研究的对象是从先秦两汉的典籍到唐宋以后的古白话作品。不过,它们都以语义为重点。

简而言之,训诂学就是以文献语言的语义为中心,阐述词义、词汇源流变化及用法的科学。

参考文献

[1]郭在贻《训诂学》,长沙:湖南人民出版社1986年。

[2]齐佩瑢《训诂学概论》,北京:中华书局1984年。

[3]陆宗达王宁宋永培《训诂学的知识与应用》,北京:语文出版社1990年。

[4]陆宗达王宁《训诂方法论》,北京:中国社会科学出版社1983。

[5]李建国《汉语训诂学史》,合肥:安徽教育出版社1986年。

[6]王宁《训诂学原理》,北京:中国国际广播出版社1997年。

[7]郭芹纳《训诂学》,北京:高等教育出版社2005年。

二训诂的起因

一、语言的古今差异:

1.在《古代汉语》课“通论”中,大家学过“汉字的结构和发展”、“古今词义的异同”、“古今语音的异同”及古汉语语法等诸多知识,从中我们了解到语言是随着时代地域的变动而不断发展的,正如清陈澧所说:“盖时有古今,犹地有东西,有南北,相隔远则言语不通矣。地远则有翻译,时远则有训诂;有翻译则能使别国如乡邻,有训诂则能使古今如旦暮,所谓通之也。训诂之功大矣哉!”(《东塾读书记》卷十一)

2.除了上述几个方面造成古今语言的不同以外,假借也是不容忽视的一项因素。古书多假借,分本无其字及本有其字两种,若不明于此,则以借字释本字,难免出错。清王引之《经义述闻》在“经文假借”一节中说:“至于经典古字声近而通,则有不限于无字之假借者,往往本字见存,而古本则不用本字而用同声之字。学者改本字读之则怡然理顺,依借字解之则以文害辞。是以汉世经师作注有‘读为’之例,有‘当作’之例,皆由声同声近者以意逆之而得其本字,所谓好学深思心知其意也。”如“不可救药”,一般以为是“不可救以药”的省略形式。此语出自《诗·大雅·板》“多将熇熇(hè,炽热),不可救药”,孔颖达疏:“多行惨酷毒害之恶,谁能止其祸?如人病甚,不可救以药。”其实,“药”本为“疗”。王宁在《“不可救药”解》一文中论证了这个观点。(陆宗达王宁宋永培112-113页)附原文摘要:

从搭配惯例上先质疑:此说不合先秦句法。从语义关系上说,动词“救”可带两种意义的宾语:一种是被救助的对象,如“救民”、“救国”、“救人”等;另一种是需要免除的灾祸,如“救灾”、“救死”、“救火”等。而“救药”中的“药”是救灾手段,不合上面两种情况,所以,孔疏“不辞”。

后证通用:

证据一:王引之《经义述闻》“药石”条:“‘药’字古读若‘曜’,声与‘疗’相近。”引《方言》卷十:“愮(yào)、疗,治也。江湘郊会谓医治之曰愮,或曰疗。”戴震疏证:“疗、愮,语之变转。”注:“愮音曜,愮与药古字通。”

证据二:异文例:原出处在《韩诗外传》中“药”作“疗”。

证据三:文献用例:《左传·襄公二十六年》:“今楚多淫刑,其大夫逃死于四方,而为之谋主,以害楚国,不可救疗。”

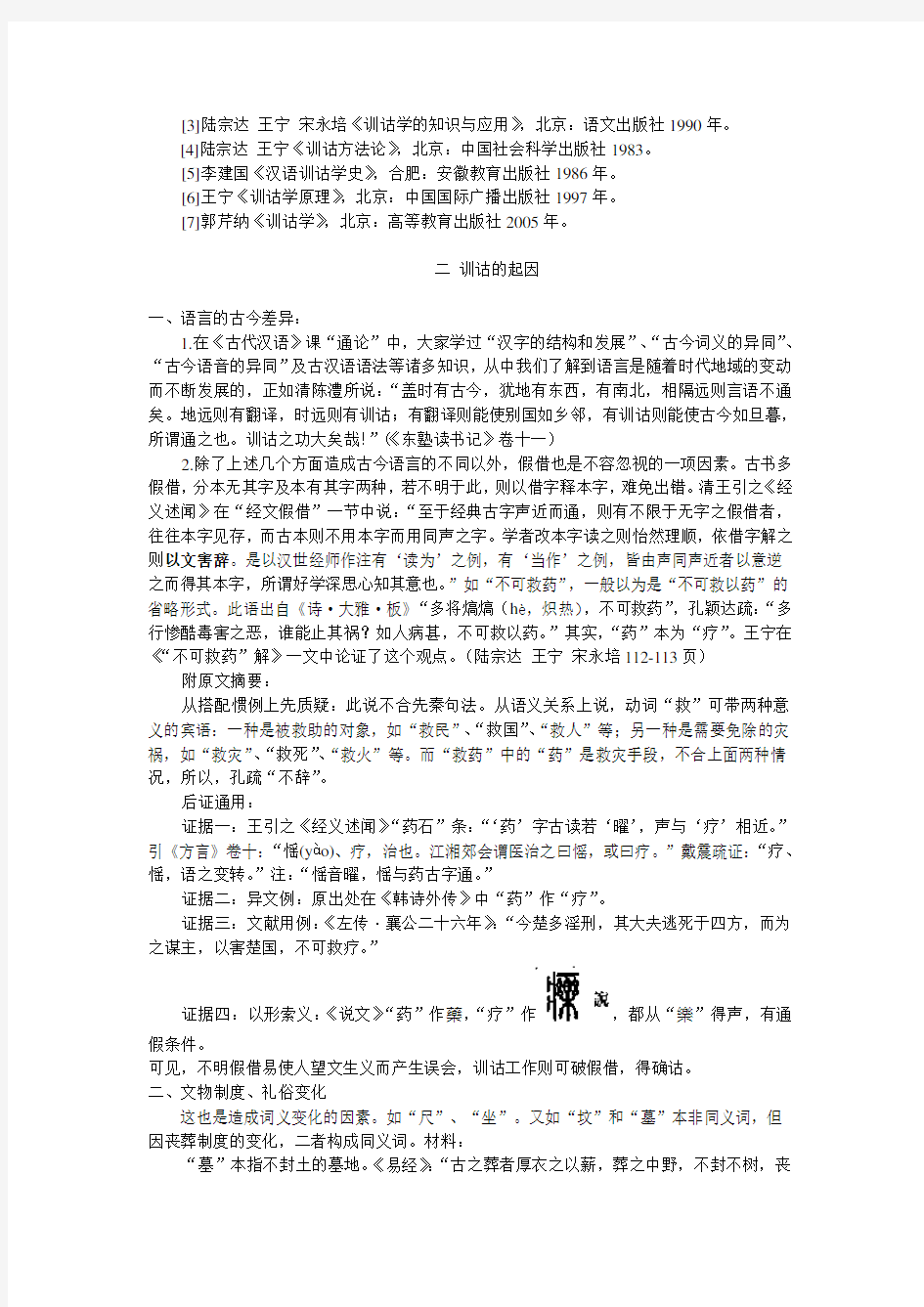

证据四:以形索义:《说文》“药”作藥,“疗”作,都从“樂”得声,有通假条件。

可见,不明假借易使人望文生义而产生误会,训诂工作则可破假借,得确诂。

二、文物制度、礼俗变化

这也是造成词义变化的因素。如“尺”、“坐”。又如“坟”和“墓”本非同义词,但因丧葬制度的变化,二者构成同义词。材料:

“墓”本指不封土的墓地。《易经》:“古之葬者厚衣之以薪,葬之中野,不封不树,丧

期无数。”《广雅·释丘》王念孙疏证:“盖自秦以前,皆谓葬而无坟者为墓,汉则坟墓通称。”《方言》卷十三:“葬而不坟谓之墓。”据现代田野考古工作报告,原始社会的母系、父系墓葬均未发现过坟堆或标志。即使在夏、商时期的大规模墓葬中,也未见封土或标志。墓上开始出现封土坟头,大约产生于周代。《礼记·檀弓上》记载了春秋时“墓”已转指有封土的坟:“孔子既得合葬于防,曰:‘吾闻之,古也墓而不坟。今丘也,东西南北之人也,不可以弗识也。’于是封之,崇四尺。”

“坟”,本指高高的土堆。《方言》卷一:“坟,地大也。青幽之间,凡土而高大者谓之坟。”也指堤防。《诗经·周南·汝坟》:“遵彼汝坟,伐其条枚。”郑玄笺:“坟,大防也。”《楚辞·九章·哀郢》:“登大坟以远望兮,聊以舒吾忧心。”王夫之通释:“坟,堤岸也。”春秋时,由于统治者骄奢淫逸,渴望死后与生时一样享受世间的荣华富贵,因此,他们不断地扩大墓穴,如《管子·侈靡》“巨瘗堷(yìyìn)所以使贫民也”尹知章注:“瘗堷谓圹中埋藏处。”另一方面,由于宗法制强调尊卑等级秩序,所以,为了显示作为统治者的墓主在身份上有别于庶人,就开始在墓上封土,而且还进一步规范了与身份相匹配的封土高度,这就是所谓的“生前治台榭,死又修坟墓”(《墨子·七患》)。在此例中,“坟”“墓”连言,表明“墓”的外观已演变成有封土的坟,“坟”与“墓”遂而构成了同义词,后世则几乎发展为无墓不坟,以便于子孙后代向祖先鬼魂祈祷和祭祀。汉桓宽《盐铁论·散不足》:“古者不封不树……及其后则封之。庶人之坟半仞,其高可隐。今富者积土成山,列树成林。”故《说文·土部》云:“坟,墓也。”

三、哲学思潮推动训诂发展。

先秦时期,儒家正名主义(《论语》“正名”)和诸子辩学(惠施、公孙龙:“白马非马”关于概念之间的关系)强调名实一致。《春秋》就是精选字词以道名分,寓褒贬,含微言大义之作;诸子辩学使名学产生,其内容是名实关系、概念、判断和推理等哲学问题,它必然关涉到语言的性质、发展、词义和声义关系等一系列语言学理论和方法论的重大问题,其中概念的研究与训诂学关系最为直接。

综上所述,训诂学产生的原因有三:一,语文因素;二,文化礼俗变化;三,先秦哲学思潮的推动。

参考文献

[1]郭锡良等《古代汉语》(修订本),北京:商务印书馆1999年。

[2]陆宗达王宁宋永培《训诂学的知识与应用》,北京:语文出版社1990年。

[3]王琪《古汉语同义词辨释词典·人伦》。

[4]齐佩瑢《训诂学概论》,北京:中华书局1984年。

[5]杨端志《训诂学》(上),济南:山东文艺出版社1985年。

三训诂学的作用

训诂学是适用性很强的一门学科,它的作用体现在三个方面:一、指导语文教学,二、指导古籍整理,三、指导辞书编纂。对于我们这些非专门研究汉语史的学生来说,学习训诂学首先有助于我们研读古书,特别是教科书中的文言文,以指导语文学习。

在我们所接触的文言文的注解中,存在着一些似是而非的、众说纷纭的、当注未注的情况。如果掌握训诂学知识,将有助于正确训释词义,避免盲从,弥补缺失,从而知其所以然。

例1:《触龙说赵太后》:“老臣今者殊不欲食,乃自强步,日三四里。少益耆食,和于身。”

王力《古代汉语》注“少益”为:“少,副词,稍稍。益,副词,更加。”[P128]理解不合情理,不合汉语的表达习惯:“稍稍”和“更加”怎能共同修饰“耆食”呢?其实“益”是时间副词,义同“稍”;“少”是程度副词,义为稍微,二者合为偏义复词,偏在“益”,逐渐义。《史记·李将军列传》:“汉兵死者过半,汉矢且尽。广乃令士持满毋发,而广身自以大黄射其裨将,杀数人,胡虏益解。”《汉书·苏武传》:“武益愈,单于使使晓武。”二例中的“益”皆有稍义。杨树达《词诠》卷七:“益,副词。稍也,渐也。”故“少益耆食”即逐渐喜欢吃点东西。郭锡良主编的《古代汉语》虽然承认了“益”的这种用法,但将“少益”释为“稍微逐渐地”,[P175]不辞。而有人忽视了“少”与“稍”的区别,虽然引用上述例证说明“益”同“稍”,但最后还是将“少益”解释为“稍稍”,变为程度副词。(陈增杰《词语考释杂记》,中国训诂学研究会第二届学术讨论会论文,油印本,转引自郭在贻24-25页)郭锡良《古代汉语》注“和”为“安适,舒服的意思”[P175]。《先秦文学史参考资料》注释为“使身体舒适”[P335]。虽然可以讲通,但语义与“和于身”的语法结构不符:原属于动补结构的语句怎么会有使动义?有人据长沙马王堆三号汉墓出土的帛书,原文当作“智于身”,“和”为误字。“智”是“知”的今字,《方言》三:“知,愈也,南楚病愈者谓之差,或谓之间,或谓之知。知,通语也。”故“智(知)于身”即有益于身体。

例2:《隆中对》:“将军既帝室之胄,信义着于四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理;天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众以出秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。”(《三国志·蜀志·诸葛亮》)初中语文课本第五册未注“保”,盖以之为常用义保守。其实,应为依仗。“保其岩阻”即依仗险要的地理形势。“保”有恃义,于古有征。《左传·僖公二十三年》“保君父之命”,杜注训为“恃”。《吕氏春秋·诚廉篇》“阻兵而保威”,高诱注:“保,恃也。”

例3:《孔雀东南飞》:“举手长劳劳,二情同依依。”高中语文第三册和郭氏《古代汉语》(下册,949页)分别释“劳劳”为“怅惘若失的状态”、“惆怅忧伤的样子”。但为何有此义?运用训诂学知识,我们就会知道“劳”有忧义。《诗·陈风·月出》“劳心悄兮”,《邶风·柏舟》“忧心悄悄”,二语相同,劳即忧。《汉书·谷永传》“损燕私之闲以劳天下”颜师古注:“劳,忧也。”《淮南子·氾论》“以劳天下之民”高诱注:“劳,犹忧也。”忧与怅惘若失、惆怅忧伤相通。

其次,有助于我们了解古代生产生活、礼仪风俗、思想军事等广泛的知识。《郑伯克段于鄢》就是一篇全面反映春秋时期政治、军事(袭、伐)、婚姻、民俗(生育禁忌)、伦理(孝悌之道)观念的文章,其中也涉及了姓氏方面的知识。《鞌之战》介绍了马车坐次的礼仪,外臣见身为俘虏的君王时的礼节、外交辞令的特点。《华佗传》记载了古代中医学的神奇。……若没有训诂学的相关知识,通晓这些丰富的传统文化是不可能的。在此基础上,又反过来可以用传统文化的知识解释词义。如《〈琵琶行〉中的“青衫”不是黑衫》“座中泣下谁最多? 江州司马青衫湿”中的“青衫”。

《琵琶行》中的“青衫”不是黑衫

浙江大学汉语史研究中心王琪

在古汉语中,“青”可代表四种颜色:青、草绿(《汉语大字典》认为是深绿和浅绿)、蓝、黑。这种一词多指、一词多义的现象使后人在阅读古代文献时,不易明晓甚至误解其具体所指。如《琵琶行》中的“青衫”,一些主要的语文工具书(《辞源》、《汉语大词典》)及教科书(朱东润主编《中国历代文学作品选》中编,第一册,上海古籍出版社,1980年版,P212、郭锡良主编《古代汉语》下册,修订本,商务印书馆,1999年版,P999)虽然都明确

认为“青”是“唐朝八、九品文官的服色”,但是对其所指的具体颜色则未加言明,如此处理难以解惑。而有的书籍在注释“青衫”时出现了误训的情况,如全日制普通高级中学《语文》教科书(第三册试验修订本,必修,中学语文室编著,人民教育出版社,2000年第二版,P55)认为是“黑色单衣”;鲁宝元《青、蓝、绿——汉语颜色词的文化义探源之一》亦云:“这青衫实际上是黑衫。”(鲁宝元《汉语与中国文化》,神里常雄译,中日对照本,华语教学出版社,2000年版,P160)考之于文献,“青衫”应指草绿色衣衫。

“青衫”又作“青衣、青袍、青服”等。《礼记·月令》:“(孟春之月)天子居青阳……驾仓龙,载青旂,衣青衣,服仓玉。”郑玄注:“皆所以顺时气也。”初春时节,草木萌发,呈现出绿色,即“青”色。《说文解字·青部》:“青,东方色也。木生火,从生丹,丹青之信言象然。”“丹”是丹砂,“象采丹井”(《说文解字·丹部》);“青”原作“”,大概是一种深绿色矿石,因其与草木之色相似,故和五行中的木相对。因此,为“顺时气”而服的“青衣”应是草绿色。汉以降,青衣多为卑贱者所服。“青袍”出自《古诗》“青袍似春草”,南朝梁何逊《与苏九德别》诗亦有“春草似青袍”。由此可见,“青衣、青袍”是古人的常服,且指草绿色。北周时,出现了“品色衣”。《周书·帝纪第七》:“诏天台侍卫之官,皆著五色及红紫绿衣,以杂色为缘,名曰品色衣。”隋代在此基础上细化了品色衣的规定。《隋书·礼仪制》:“嫔及从三品以上官命妇,青服。……春斋及祭还,则青衣……冬斋及祭还,则玄衣。”据此可知,“青服”或“青衣”与春季有关,当为草绿色,而“玄衣”才是黑衫。又大业六年(611),“诏从驾涉远者,文武官皆戎衣,贵贱异等,杂用五色。五品已上,通着紫袍,六品已下,兼用绯、绿,胥吏以青,庶人以白,屠商以皂,士卒以黄”。在此,“青、绿”分列,可见在古汉语中二者有别。“青”是正色,即《汉语大字典》所指的深绿色;“绿”属“苍黄之间色”,即杂色,由“青”与黄色调制而成,比“青”浅淡鲜艳,即《汉语大字典》所指的浅绿色。《礼记·玉藻》“衣正色,裳间色”孔颖达疏:“皇氏云:‘正谓青、赤、黄、白、黑五方正色也;不正,谓五方间色也,绿、红、碧、紫、駵黄是也。’”唐承隋制,武德四年(621),规定“六品、七品绿衣,八品、九品青衣”(《新唐书·车服制》)。从此,青衫成为唐代八、九品文官的品色衣。杜甫(712-770)《徒步归行》诗:“青袍朝士最困苦,白头拾遗徒步归。”武则天时设左右拾遗,掌供奉讽谏,属从八品上,故服青袍。李贺(790-816)于元和六-八年(811-813)任奉礼郎,属太常侍,从九品上。他在《酒罢张大彻索赠诗》中有“青草上白衫”之句,清王琦注:“唐时无官人白衣,八品、九品官青衣,‘青草上白衫’,正谓其初入仕途,脱白着青。”以“青草”比喻青衣之色,“青”当是草绿色。白居易(772-846)所任司马之职是从九品,故其所服之“青衫”当为草绿色。《“青云”系列中的“青”是颜色词吗?》

第三,指导辞书编纂。

参看《辞书研究》等期刊。

再说“寒具”

——与韩健畅商榷

《文史知识》2008第9期刊登了韩健畅先生的《“寒具”考》一文,认为“寒具”不是馓子,而是油炸饼。经考证,旧说不虚,此解谬误。且《汉语大词典》以为是“一种油炸的面食”,释义不明。

“寒具”,“寒”,冷,“具”,饭食,合成偏正关系的双音节词后,就指一种制熟后的冷食。始见载于《周礼·天官·笾人》“朝事之笾,其实黄、白、黑……”,郑玄注:“朝事,谓清朝,未食,先进寒具,口实之笾。”此处未注明“寒具”具体所指。南北朝时,《齐民要

术·饼法》称之为“细环饼”,并简单介绍了加工过程,其特点是“美脆”。《齐民要术校释》注“环饼”为“环形馓子”。(缪启愉校释,中国农业出版社1998年版,第638页[一])“细环”应是其形,而“饼”是面食的总称。明代王三聘《古今事物考·饮食》引《杂记》曰:“凡以面为食具者,皆谓之饼,故火烧而食者,呼为饶饼;水瀹而食者,呼为汤饼;笼蒸而食者,谓之蒸饼。”据此可知,此“饼”并非今天所说的“圆形的拍揉的一个扁平体”(见《“寒具”考》,第83页)。从《齐民要术》的描述来看,“细环饼”就是一种形状由细条组成环状的酥脆油炸面食。此物冷时方美脆可口。明代李时珍《本草纲目·穀部·寒具》更为细致地说明了“寒具”的加工过程:“以糯粉和面入少盐,牵索纽捻成环钏之形,油煎食之,入口即碎脆如凌雪。”其中“牵索纽捻成环釧之形”解释了“细环饼”得名之由,即将面搓成面条形,像牵绳一样将它缠绕成环钏形,并得出“寒具即今馓子”的结论。因此,我们重新审视原文所释的刘禹锡(当为苏轼)《寒具》一诗,便可发现误读之处。“压匾佳人缠臂金”中的“缠臂金”即手镯、手钏。作者用“手镯、手钏”比喻寒具,形象生动:金色而环形。而原诗“纤手搓来玉数寻,碧油搓出嫩黄深”不正是说制作馓子的方法吗?“匾”又为联绵词“匾{匚虒}(按,字形为虒在匚内)”,有薄、不圆之义,(唐玄应《一切经音义》卷十九)与“扁”音义同。以此代替“碎”,可能是为了描写饭馓子被压碎后的不圆之状吧。可韩先生为了成就新解,展开丰富的想像,发明出一种古怪的油炸饼加工方法:“将面条盘在一起,由里到外弯环成圆,压为饼状”。宋代庄绰《鸡肋篇》卷上不仅补说了《寒具》一诗的产生背景,而且明确了寒具所指:“食物中有馓子,又名环饼,或曰即古之‘寒具’也。”由于馓子细如面条,状如栅格,油炸后易酥脆,故明代顾起元《客坐赘语·七妙》卷一引陶秀实《清异录》所载金陵之妙有“寒具”一条,用“嚼著惊动十里人”一语,夸张地描写食用馓子时“入口即碎脆”之状,并明言“寒具即馓子”。

“寒具”,又名“餲”,《太平御览》卷八百六十引汉服虔《通俗文》:“寒具谓之餲。”《和名类聚抄》卷四引《四声字苑》:“餲(音与蝎同)饼,煎面作蝎虫形也。”魏掖庭右丞周氏《杂字解诂》称为“膏环”。二别名都形象地指出馓子外形特征。韩先生误释的原因主要在于以“饼”之今义理解其古义。

寒具既然是馓子,那么自古以来它就始终盛行而未消失。随着时代的推移,从原料到制作都有改迸,现今寒具食品分为馓子和麻花,全国南北均有制作,大多在制作中加糖或裹蜜而成甜食,南方多加盐成为咸食。一般需要经过和面、盘条、油炸等工序,其形精巧,储存期长,风味各殊。

参考书目介绍:

[1]齐佩瑢《训诂学概论》,北京:中华书,1984年。

[2]杨端志《训诂学》(上、下),济南:山东文艺出版社,1985年。

[3]周大璞主编黄孝德罗邦柱撰《训诂学初稿》(修订本),武汉:湖北人民出版社,2002年。

[4]郭在贻《训诂学》,长沙:湖南人民出版社1986年。《训诂丛稿》,上海:上海古籍出版社,1985年。

[5]许威汉《训诂学导论》,上海:上海教育出版,1987年。

[6]洪诚《训诂学》,南京:江苏古籍出版社,1984年。

[7]李建国《汉语训诂学史》,合肥:安徽教育出版社,1986年。

[8]陆宗达王宁《训诂方法论》,北京:中国社会科学出版社,1983。

[9]陆宗达王宁宋永培《训诂学的知识与应用》,北京:语文出版社,1990年。

[10]王宁《训诂学原理》,北京:中国国际广播出版社,1997年第二版。

[11]郭芹纳《训诂学》,西安:陕西师范大学出版社,1994年。

1.自学教材第二节《郑伯克段于鄢》之例中的“寤”义。

2.自学第二节。

第二章训诂的体式

一训诂的体裁

二训诂的格式

第二章训诂的体式

一训诂的体裁

训诂体裁,即训诂采取的表现形式。分为三类:

1.正文体:典籍正文本身所含的解释形式。形训:《韩非子·五蠹》“私、公”;义训:《左传·庄公二十七年》:“凡诸侯之女,归宁曰来,出曰来归。”又《宣公四年》:“楚人谓乳穀;谓虎於菟。”(楚令尹子文取名穀於菟,养于虎。《左传·宣公四年》:“初,若敖娶於云阝,生鬭伯比。若敖卒,從其母畜於云阝,淫於云阝子之女,生子文焉。云阝夫人使弃諸夢中。虎乳之。云阝子田,見之,懼而歸。以告,遂使收之。楚人謂乳穀,謂虎於菟,故命之曰鬭穀於菟。以其女妻伯比。實爲令尹子文。”)《史记·乐书》:“鄙者,陋也。”声训:《孟子·滕文公下》孟子弟子公都子问孟子好辩的故事, 孟子讲了禹治水的历史, 并引用了《尚书》逸篇“洚水警余” 的话, 接着解释说:“ 洚水者, 洪水也” 。“洚” 和“ 洪” 古音相同。此类训诂里多有确诂材料,为传注、专著类训诂提供了丰富的资料;当然,有些也被拒之门外,特别是两汉以后,人们日益忽视这种体裁的训诂,甚至连“经典之统宗,训诂之渊薮”的《经籍纂诂》(清阮元)也未全面引用。陆宗达《训诂简论》:“我们如果把这方面的资料收集起来,总结它的规则,阐明它的体例,以进一步理解训诂的意义,探讨解释的奥妙,对于训诂学的发展一定有较大的帮助。”

2.传注体(注疏体):以古籍为解释对象的训诂形式。“传”指相承的师说;“注”,本人的见解。“疏不破注”。早期(先秦)传注对前者经文大义的解说。《左传》主要是阐明经文大义。可分为三类:(1)以此书释彼书。如《春秋》有《三传》,后者是作者左丘明曾受学于孔子,孔子死后,弟子们各自阐发对《春秋》的理解,左氏作《左氏传》以为正统。(2)一书之内,以此篇释彼篇。古书中常见此类因古“经”只存条目或梗概而后人加以阐发引申的体例,如《管子》书中前有《牧民》、《形势》、《立政九败》、《版法》、《明法》诸篇,又有《牧民解》、《形势解》、《立政九败解》、《版法解》、《明法解》等相呼应。《墨子》有《经上》《经下》二篇,又有《经说上》《经说下》与之相应。虽然经、传(解、说)同寓一书,但实际上传的对象仍为古籍,所传内容以大义为主。也有某些篇目释他书,如《韩非子》中的《解老》《喻老》是《老子》的最早的选注本。(3)一篇之内,此段训释彼段。如《韩非子》有《内储说》(积储)上(经)下(历史和传说故事)、《外储说左》上下、《外储说右》上下,皆以上段为经,下段为传,传的内容是引用古代故事来证明经中各小题的论点,所谓“自为经传”。

成熟期(始于西汉初年)传注体主要是释明典籍的字词句。如毛亨《诗故训传》,它奠定了传注体的表现形式,确立了传注体裁在训诂学的地位,标志传注体训诂已发展到成熟阶段。其后经部有汉郑玄注《三礼》;史部有南朝刘宋裴骃《史记集解》、唐李贤《后汉书注》等;子部有汉高诱《吕氏春秋注》、清郭庆藩《庄子集释》、清王先谦《荀

子集解》等;集部有汉王逸《楚辞章句》、唐李善《文选注》等。这个时期的传注体裁的训诂分为自注和他注二类。自注有汉班固《汉书·艺文志》,正文之下的小字即自注。上举各例均为他注,又细分为一人注(如高诱《吕氏春秋注》《淮南子注》等)、集注(一是兼解经与传,如杜预《春秋左传注》等;二是汇集各家解说,如《集解》《集释》类)、补注(宋洪兴祖《楚辞补注》补汉王逸《楚辞章句》,清王先谦《汉书补注》补唐颜师古《汉书注》)、注疏(亦为正义、义疏、讲疏。先秦古籍汉魏作注,唐宋除注正文外,还注旧注,如《十三经注疏》:

《周易》,魏王弼、韩康伯注,唐孔颖达等正义;

《尚书》,旧题汉孔安国传,唐孔颖达等正义;

《诗经》,汉毛亨传,郑玄笺,唐孔颖达等正义;

《周礼》,汉郑玄注,唐贾公彦疏;

《仪礼》,汉郑玄注,唐贾公彦疏;

《礼记》,汉郑玄注,唐孔颖达等正义;

《春秋左传》,晋杜预注,唐孔颖达等正义;

《春秋公羊传》,汉何休注,唐徐彦疏;

《春秋穀梁传》,晋范宁注,唐杨士勋疏;

《论语》,魏何晏集解,宋邢昺疏;

《孝经》,唐玄宗注,宋邢昺疏;

《尔雅》,晋郭璞注,宋邢昺疏;

《孟子》,汉赵岐注,宋孙奭疏。

例见郭P11。又王力《古代汉语》第二册《古书的注解》(P612)。

3.专著体:《尔雅》《方言》《说文》《释名》等专门性训诂著作。细分为:(1)“雅学”类:汇集经史子集各书词义训诂成果,按义类将同义词罗列一处,共享一词训释。如此类鼻祖《尔雅·释诂》:“初、哉、首、基、祖、元、胎、俶、落、权舆,始也。”其后有旧题汉孔鲋《小尔雅》、魏张揖《广雅》增补《尔雅》;有专收名物注解的,如宋陆佃《埤雅》、宋罗愿《尔雅翼》;有专收某一书中名物注释的,如清陈奂《毛诗传义类》、清程先甲《选雅》;有专收联绵词的,如明朱谋土韋《骈雅》、清史梦兰《叠雅》;有专收假借字的,如清吴玉搢《别雅》;有专释某一名物的,如清程瑶田《释宫》、《释草》、《释虫》等;有专释某一义类的,如清王念孙《释大》等。因以“雅”命名之作众多,故有“雅学”之称。

(2)《方言》类:收集古今方言词汇,把意义相同或相近的列为一条,释义并逐词说明使用地区。汉扬雄《方言》为开山之作。《方言》卷十:“愮(yào)、疗,治也。江湘郊会谓医治之曰愮,或曰疗。”清代以后有许多补续之作,如杭世骏《续方言》等。

(3)《说文》类:字典正宗,以部首统属一群字。《说文》首创,据形求义。后世此类专著有晋吕忱《字林》、南朝梁顾野王《玉篇》、宋司马光等《类篇》、辽释行均《龙龛手鉴》、明梅膺祚《字汇》、张自烈《正字通》、清《康熙字典》等。

(4)《释名》类:据音求义,探明事物命名之由。汉刘熙《释名》奠基。刘熙解释名源,采用的是声训的方式。所谓声训,就是用声音相同或相近的字来解释词义。所释名物典礼共计1502条。虽不够完备,但已可窥见当时名物典礼之大概。《宫室》:“房,旁也。室之两旁也。”(並母、阳部)《长幼》:“兄,荒也。荒,大也。故青、徐人谓兄为荒也。”(晓母阳部)《姿容》:“负,背也。置项背也。”(负,並母之部。背,帮母之部。准双声叠韵)后世有补续之作,清毕沅《续释名》、今人张金吾《广释名》等。

(5)韵书类:审音辨韵外有释义,如《广韵》(陈彭年等《大宋重修广韵》)、《集韵》(丁公度等)。如《广韵·东韵》:“东,徳红切,东方也。《说文》:动也。亦东风菜。”

(6)音义类:注音兼释义。有以一书为注音释义对象的,如汉应劭《汉书集解音义》等,有以一些书为对象的,如唐陆德明《经典释文》(为先秦的《周易》等十四部经典著作注音释义的一部音义书)、唐玄应《一切经音义》等。

(7)杂类:明代以后,特别是随着清代训诂学复兴,出现了一批新体裁的训诂著作,有汇集经史子集故训的,如阮元《经籍纂诂》;有训诂兼考证的读书笔记,如王念孙《读书杂志》、王引之《经义述闻》、俞樾《群经平议》和《诸子平议》;有训释古书虚词的,如明卢以纬《语助》、清刘淇《助字辨略》、王引之《经传释词》等;有汇聚词藻典故的类书,如《佩文韵府》、《骈字类编》等。

2003年,武汉大学古籍所的宗福邦等主编的《故训汇纂》由商务印书馆出版发行。

汇集了字典辞书、文献注释、笔记札记的训诂材料,有利用价值。

二训诂的格式

传统训诂学,体裁不同,文字表达的格式也不同。

(一)传注体的表达格式

原文用大字,注文用双行小字,置于相应正文之后。如《诗·鄘风·相鼠》:“相鼠有皮,人而无仪。”(相,视也。无礼仪者虽居尊位犹为闇昧之行。笺云:仪,威仪也。

视鼠有皮,虽处高显之处,偷食苟行,不知廉耻,亦与人无威仪者同。○行,下孟反。)人而无仪,不死何为。(笺云:人以有威仪为贵,今反无之,伤化败俗,不如其死,无所害也。[疏]相鼠至何为○正义曰:文公能正其群臣……)见郭锡良《古代汉语》(下)《古书的注解》P677。[参看王力《古代汉语》第二册《古书的注解》《硕鼠(P613)》] 对于“补注”类或“集解”类要弄清谁补谁的注、谁汇集了哪几家的说解。如《楚辞补注》单行小字注文中,“补曰”前是王逸的章句,后是洪兴祖的补注。补注采纳了前辈各家说解,如皇甫谧、张晏、刘子玄、蔡邕、唐代五臣(吕延济、刘良、张锐、吕向、李周翰)诸家,有专书的指明其书,无书的缀以“曰”字。其余才是自己的见解。

(二)专著体的表达格式

各有不同。《说文》释义、析形、注音。《尔雅》将同义词汇集一处,用一通语解释。《释名》以音训的方式说明事物命名之由。如《释名·释州国》:“秦,津也,其地沃衍有津润也。”此说正是秦“地宜禾”之证。这些训诂学专著本是解决训诂问题的,但语言的发展使产生较早的专著难以被后人读懂,于是出现了对训诂学专著的注释。如晋郭璞《尔雅注》、清郝懿行《尔雅义疏》,宋徐铉、徐锴校定《说文》,清段注,清钱绎《方言笺疏》,清王先谦《释名疏证补》等,都在正文后用双行小字加注。如《尔雅义疏》,正文后是郭璞的注,其后另起行的小字是郝疏。其他各种都有自己特定的表达方式。

参考书目

[1]杨端志《训诂学》(上),济南:山东文艺出版社1985年。

[2]陆宗达《训诂简论》,北京:北京出版社1980年。

作业:

阅读《十三经注疏》的任何一篇、段注。

贰练习题 姓名学号成绩 一、填空 1、中国传统的语言文字之学被叫做小学,又叫做汉学或朴学,包括文字学、音韵学和训诂学三个分支学科。 2、训诂发生于先秦,始盛于汉,极盛于__清代____;训诂之为学是由__《尔雅》____建立的,而第一个提出“训诂学”这一名称的学者则是___黄侃_____。 3、作为术语,“训”、“诂”二字单称最早见于____《尔雅》______一书;而二字连言则最早见于《毛传》一书,此书的全称是《____诗故训传_______》;“训诂”复语在__汉__代已经用得很普遍。 4、“谓”这一术语的基本作用是_______解释具体义_____________;段玉裁认为用来“义隔而通之”的术语是“_犹___”;标志被释词属于名词的术语是“__所以____”;“之言”、“之为言”这两个术语的作用是___声训_____。 5、《说文》:“天,颠也。”这一训释,从训诂构成看,属于___声训_____,而从训释方式看,则属于___直训(语词式)_____。 6、训诂学的本体即研究对象是___训诂_____;而训诂学的任务,按黄侃的话说,是“__________论其法式,明其义例__________,以求语言文字之系统与根源”。 7、“自”、“止”、“之”、“孔”、“各”、“天”、“朱”、“武”、“叔”、“特”等十字的本义分别是__鼻、足、到…去、囟门、来到、头(首、)、树桩、征伐、拾取、牛父(公牛)。 8、《墨子》“野于饮食”,《左传》“室于怒而市于色”,这两个语句的辞例是___倒文____;《论语·卫灵公》“人无远虑,必有近忧”,这句话的辞例是___对文____;《论语·述而》“富而可求,虽执鞭之士,吾亦为之;如不可求,从吾所好”,《孟子·离娄》“文王视民如伤,望道而未之见”,这两处语句的辞例是___变文_____;《论语·乡党》“迅雷风烈必变”,《淮南子·主术训》“疾风而波兴,木茂而鸟集”,这两处语句的辞例是____变文____;《礼记·玉藻》“大夫不得造车马”,《史记·仓公列传》“生子不生男,缓急无可使者”,《孔雀东南飞》“我有亲父兄,性情暴如雷”,这三处语句的辞例是___复文_____。 9、____《尔雅》____、《说文》、《方言》、___《释名》_____是成书于两汉的四大辞书,其中《方言》的全名是《________輏轩使者绝代语释别国方言____》,著者是__扬雄____。

填空题 □ “训”和“诂”两个字连用,最早见于汉代毛亨所作的《毛诗诂训传》。 □ 孔颖达认为:“诂者,古也。古今异言,通之使人知也。训者,道也。道物之貌以告人也。”“诂”是解释“异言”的,“训”是“道形貌”的。 □ 《毛诗诂训传名义考》的作者是马瑞辰。 □ 黄侃先生认为:诂就是故,本来的意思。解释词的本义。训就是顺,引申的意思,解释词的引申义。训诂是用语言来解释语言,包括词的本义和引申义。 □ 训诂工作是以扫除古代文献中语言文字障碍为实用目的的一种工具性的专门工作。 □ 训诂工作主要有三种:注释工作、纂集工作、考证工作。 □ 训诂材料包括:随文释义的注释材料,跟注释工作相对应;纂集类训诂专书,跟纂集工作相对应;考证材料,与考证工作相对应的材料。 □ 前人所称的“传”、“说”、“解”、“诠”、“疏”、“证”、“微”、“诂”、“注”、“义证”、“正义”等,都是随文注释的名称。 □ 纂集类训诂专书有:依物类分篇汇集同训词的《尔雅》;依照据形说义原则用部首统帅文字的《说文解字》;专门纂集声训以明语源的《释名》;沟通方言词与标准语音义的《方言》等。 □ 考证专书包括:孔颖达《五经正义》;顾炎武《日知录》;王念孙、王引之《读书杂志》与和《经义述闻》;钱大昕《二十二史考异》与《十驾斋养新录》;赵翼《陔余丛考》;沈家本《历代刑法考》;李慈铭《越慢堂日记》; □ 训诂体例指训诂工作中所运用的训诂体式和条例。它包括对训诂现象的科学解释,对训诂方法科学依据的理论说明和从程序上加以分解,对文献词义的存在形式、运动规律、特点性质的科学论述。 □ 黄侃说:“训诂者,用语言解释语言之谓。若以此地之语释彼地之语,或以今时之语释昔时之语,虽属训诂之所有事,而非构成之原理。真正之训诂学,即以语言解释语言,初无时地之限域,且论其法式,明其义例,以求语言文字之系统与根源是也。” □ 训诂是用语言解释语言的材料,训诂学是研究语言意义的理论。 □ 训诂学三个时期是:早期训诂学、晚期训诂学、现代训诂学。 □ 文字学、音韵学和训诂学(字的形、音、义)古代合称“小学”。 □ 训诂学在具体实践中所面临的两大任务是:应用训诂学和理论训诂学。 □ 应用训诂学侧重于实际应用,主要是解读和注释古代文献。 □ 理论训诂学侧重于理论探讨,如词和义之间的关系等。 □ 应用训诂学和理论训诂学二者的关系是:理论探讨以实际应用为目的,实际应用以理论探讨为指导。 □ 训诂的产生期在先秦两汉;训诂的深入与扩展期在魏晋隋唐;训诂的更新与变革期在宋元明;训诂实践的兴盛与训诂理论的探讨期在清代;训诂学科学理论的创建期在近现代。□ 训诂的萌芽期在先秦,训诂工作的系统化期在两汉。 □ 训诂发展的标志主要表现在以下三个方面:再度注释的出现、训诂范围的扩大、集注、集解的出现与字书、韵书、义书的分立。 □ 再度注释的代表是孔颖达奉敕所作的《五经正义》。 □ 郭璞注《尔雅》和《方言》。 □ 《论语集解》的作者是魏何晏。 □ 魏晋至隋唐时期,注释工作有所深入、研究的范围有所扩大、训诂纂集的种类有所增多,所以这是一个训诂学的发展时期。 □ 造成宋代的疑古与创新这种局面的主要原因,一是程颢、程颐、朱熹等代表的宋明理学

训诂的的方式 训诂的方法指的是探求词义的方法。前人习惯把它分成三类:声训、形训和义训。 (一)声训——因声求义的方法 声训就是因声求义,即通过语音寻求语义。具体地说,就是用音同、音近或音转的字来解释词义。这是前代训诂学家常用的一种训诂方法。 因声求义的方法,远在先秦时期就已经萌芽。 如《周易·说卦》:“乾,健也。坤,顺也。震,动也。坎,陷也。离,丽也。兑,说也。” 《孟子·藤文公上》:“痒者养也,校者教也,序者射也”。这一类训诂,在当时的文献正文里,已经屡见不鲜了。 秦汉间的《尔雅》和汉代的《说文》、《方言》、《释名》等训诂专著,多半都用这种训诂方法。尤其是《释名》,几乎全用声训。 例如:《释山》:“山顶曰冢;冢,肿也,言肿起也。”(同音相训) 《尔雅·释言》:“宣,缓也。(音近相训) 《说文·上部》:“旁,薄也。”(音转相训) 声训有时还利用形声字的声符,具体有三种方式: (1)用声母训声子,例如:《尔雅·释言》:“讹,化也。”《释名·释形体》:“帽,冒也。” (2)用声子释声母,例如:《尔雅·释言》:“干,扞也。”《说文·古部》:“古,故也。”《释名·释形体》:“眉,媚也,有妩媚也。” (3)用声母相同的字相训,例如:《尔雅·释言》:“葵,揆也。” 《释名·释形体》:“恭,拱也。” 二、形训——因形求义的方法 形训就是根据字形结构来解释字义。这种训诂方法,也是春秋战国时期就有了。 如《韩非子·五蠹》:“古者仓颉之作书也,自环者谓之私,背私者谓之公。” 《荀子·劝学》:“天见其明。”注:“明谓日月。” 汉代以后,经师的解经,《说文》等书的释义,都常用这种形训的方法,如《周礼·大司徒》:“一曰六德:知、仁、圣、义、忠、和。” 郑众《周礼注》:“忠,言以中心。” 《周易·讼卦》释文:“讼,争也,言之于公也。” 《说文解字》可以说是形训的专著,它对字形的解说多半是为了释义。例如:命:使也。从口令。 吠:犬鸣。从口犬。 戒:警也。从共戈,持戈以戒不虞。 之所以可以采取形训的方法解释词义,是因为汉字是表意文字,其形体与词的本义有直接关系。 三、义训——直陈语义的方法 义训并不借助于字形和字音,而是直接陈述语义。从解释词和被解释词的关系来看,这种训诂方法又可以分为下列几种类型: 1、同义相训 有的是用一个词去解释另一个同义词。例如: 《尔雅·释言》:“增,益也。”

《训诂学》复习资料 第一章导论 一、什么是训诂? 训”和“诂”原是解释词语的两种不同法则。“训”,许慎《说文解字》:“训,说教也。”段注:“‘说教’者,说释而教之”。明梅膺祚《字汇》:“训,释也。如某字释作某义,顺其义以训之。” “诂”,《说文》:“诂,训故言也。从言,古声。” 段注:“训故言者,说释故言以人,是之谓诂。” 魏揖《杂字》:“诂者,古今之异言;训者,谓字有意义也。” 唐孔颖达《毛诗·周南·关睢诂训传疏》:“诂者,古也,古今异言,通之使人知也;训者,道也,道物之形貌以告人也。……故《尔雅序篇》云:《释诂》、《释言》通古今之字,古与今异言也。《释训》言形貌也。”?“训”、“诂”连用,就是解释的意思,即用易懂的语言解释难懂的语言,用现代的语言解释古代的语言,用普通话解释方言。 二、训诂学是一门什么样的学科? 黄侃先生说:“诂者故也,即本来之谓;训者顺也,即引申之谓。训诂者,用语言解释语言之谓。若以此地之语释彼地之语,或以此时之语释昔时之语,虽属训诂之所有事,而非构成之原理。真正之训诂学,即以语言解释语言,初无时地之限域,且论其法式,明其义例,以求语言文字之系统与根源是也。”根据黄先生的阐述,综合历代学者的意见,我们可以这样来说明训诂学这门学科的性质:训诂学是汉语语言学的一个组成部 分,是以语义为核心、用语言来解释语言、并正确地理解和运用语言的科学。它是兼包解释、翻译和其他各方面知识的综合性学科。训诂学的任务,是研究语言的训释方式,掌握其系统条贯,说明其表达情状,进一步探求语言的发展规律、本原和演变,从而促进语言的丰富和发展。 三、由于时地变迁,人们阅读古书有哪些障碍? (1)语音方面的变化。文字产生之初,相同声符的形声字,它的读音当是相同的。但是,我们发现,相同声符的形声字在周秦时的读音已经不同了。如以“以”(余母之韵)为声符的“台”“似”“矣”的字一分化成三个不同的音。 (2)词汇的变化。旧词旧义的消失,如《诗·大雅·荡》:“奰于中国。覃及鬼方。”毛传:“奰,怒也。” 《尔雅·释亲》:“男子谓姊妹之子为出。”《左传·襄公二十五年》:“桓公之乱,蔡人欲立其出。” 宰,甲骨文中指作坊或厨下做事的奴隶,西周以来的典籍中很少见原始意义的用例, 而引申成为“奴隶主家中掌管家务的总管”,“官吏的通称。” 方言与通行语的差别,《颜氏家训·音辞》:“夫九州之人,言语不同,生民以来,固常然矣。自《春秋》标齐言之传,《离骚》目楚词之经,此盖其较明之初也。” 如《左传·宣公四年》:“楚人谓乳,榖;谓虎;菸菟。” (3)、语法的变化:斯大林《马克思主义与语言学问题》:“随着时间的推移,逐渐改进着,改善和改正自己的规则,用新的规则充实起来。” 甲骨文数量表示法:第一,不用量词,数词置于名词前或后。如“获麋八十八”。第二,名词先行,加上与前一名词相同的临时量词形成的数量结构。“羌百羌”。第三,名词先行,加上一般数量结构马十丙罗振玉《殷契续编》1027.4 西周金文只通行第二、第三两种类型。如:田十田,方五十里 西周以后典籍第三种类型成了数量表示方法的主流。如:马四匹《尚书·文侯之命》禾三百廛《诗·魏风·伐檀》 (4)、文字方面 第一、文字体势的变化甲骨文→金文→古文籀书→大篆→小篆→隶→楷 ?第二、古今用字不同 ?顾炎武《日知录》,“《尚书》多言‘兹’,《论语》多言‘斯’,《大学》以后之书多言‘此’。《论语》之言‘斯’者七十而不言‘此’,《檀弓》之言斯者五十有三,言‘此’者一而已。《大学》成于曾氏之门人。而一卷之中言‘此’者十有九。”?结果,后人阅读古籍有障碍四、试论述训诂产生的原因。 训诂之所以产生,是因为古今语言发生了变化,人们阅读古书时有些地方读不懂,需要加以解释。古代典籍是古时学者用当时的语言记录中撰作的。随着社会的发展,语言的各要素总是在不断地演变,有的因时代不同而不同,有的因方俗不同而不同,加上历代口授耳闻,转抄传刻造成的种种讹误,因此后人读前人的书籍时,会碰到语言文字的障碍,产生隔阂,这就需要进行语言解释,帮助人们克服语言障碍,以读懂古代典籍。清澧《东塾读书记》卷十一《小学》:“盖时有古今,犹地有南北、有东西,相隔远则言语不通矣。时远则有训诂,地远则有翻译,有翻译则能使别国如乡邻,有训诂则能使古今如旦暮,所谓通之也,训诂之功大矣哉!”澧短短几句话把训诂产生的原因、训诂的容、训诂的作用阐述得很明白了。 师培《中国文学教科书》第三十二课:“言语之迁变有数端,有随时代而殊者,……若欲通古言,必须以今语释古语,有随方俗而殊者,若欲通方言,必须以雅言释方言;通俗之文与文言之文有别,则书籍所用之文又必以通俗之文解之。” 樵说:“古人之言,所以难明者,非为书之理意难明也,实为书之事物难明也;非为古人之文言难明也,实为古人之文言有不通于今者难明也。”(《通志·艺文略》)朱熹说:“当时百姓都晓得者,有今时老师宿孺之所不晓。”(《语类》七十八) 戴震曰:“盖士生三古后,树之相去千百年之久,视夫地之相隔千百里之远无以异:昔之妇孺闻而辄晓者,更经学大师转相讲授仍留疑义,则时为之也。” 由此可知,在社会不断发展的历史进程中语言文字部的要素——文字、词汇、语音、语法等也起了变化,语言所反映的外部事物,如风俗习惯、典章制度等也发生重大变革。古代人人皆知的语言到了后代甚至连专家学者也弄不懂,产生了对训诂的需要,而为阅读古书扫除障碍的工作——训诂应时而生。训诂的兴起除了上述所言的语言原因外,还有社会其他学科的推动,那就是春秋时期孔子的正名和诸子百家的名学。 春秋时期是我国社会大动荡学术思想大解放的时期。西周末年以来,《礼崩乐坏》。社会上,尤其是社会政治方 文档大全

中国史一级学科硕士研究生培养方案 (专业代码:060200) 一、培养目标 研究生教育是高等教育中高层次的学历教育,担负着为国家培养科学研究和教学工作高级人才的重任。中国史一级学科硕士研究生培养目标的基本要求是: 1、掌握基本的基础知识和专业知识 中国史硕士生要具有广博的通用工具性知识、人文社会科学知识和自然科学知识。外语能够达到基本交流的能力,能够阅读一般史学文献和写作专业论文摘要;能够运用计算机初步进行专业服务;掌握基本的统计技能并能够运用基本的统计软件;初步掌握运用地理信息系统和档案文献系统从事相关研究和资料的处理工作。必须具备哲学、文学、政治学、经济学、法学、社会学等哲学社会学科的综合知识,同时必须具备相应的人文社会科学知识。根据专业需要,初步掌握与其学科方向相关的自然科学基础知识,了解相关学科的研究方法,并具有一定的相关研究技能。 中国史硕士生要对中国史专业核心知识体系有较为深入的把握。初步掌握中国史文献资料相关文本知识的核心知识范畴,初步或部分具备中国史学的各种分支学科的基础知识,基本熟悉来自史学理论与方法以及中国史各个研究方向中的很多分支学科中的中国史文献资料所揭示的理论知识。 2、具备良好的学术素质和高尚的学术道德 中国史硕士生要具有较为广博的人文素质、现代意识;初步具有科学的研究精神与推理能力,其中必须具备科学精神;初步掌握历史学的基本理论、方法,具有扎实的专业基础知识和国际视野,能够胜任历史研究实际工作,初步具备独立进行历史研究的能力。要品行端正、遵纪守法、诚实守信,遵守学术道德和学术规范,具备良好的团队合作精神,视抄袭为可耻行为。 3、具备基本学术能力 中国史硕士生要初步具备获取中国史学科知识的能力,从事科学研究的能力,对当代中国史研究成果与档案资料初步判断的能力,进行学术交流的能力,在各种学术会议上介绍相关学术项目和成果的能力,较为熟练地掌握英语或其他外语的能力。此外还应该初步具备提出新问题、获得新史料、采用新方法、引用新理论、运用新技术和获得新

二、写出下列训诂学家的主要著作 1.郝懿行:《易说》《书况》 2.刘熙:释名、孟子注 3.张揖:广雅、埤仓、古今字诂 4.颜师古:匡谬正俗、急就章注、汉书注、五经正义 5.郭璞:尔雅注 6.服虔:春秋左氏传行谊、春秋汉义驳 7.邢昺:论语正义尔雅义疏孝经正义 8.桂馥:说文解字义证 三、写下列著作的作者及主要内容 1.周礼正义——书名,八十六卷,二百余万字,作者为清代学者孙诒让。《周礼正义》是疏证周代官制的书,解释周礼最精审详备,是清人诸经新疏中最晚出而成就最高的学术巨著。 2.方言——中国第一部比较方言词汇的著作,全名《楢轩使者绝代语释别国方言》。西汉扬雄著。今存13卷。体例是先列举词条,然后分别说明通行情况。书中所记载的都是古代不同地区的词汇,还掺杂少数当时少数民族的语言。《方言》对所记录的词汇,往往注明通语、某地语、某地某地之间语、转语等,从中可大体了解汉代方言分布轮廓。《方言》以各地的活方言作为记录对象,不受文献记载和文字形义的限制,并注意综合时间和地域的不同去研究方言,这在研究方法上为后世树立了优良传统,在中国和世界的方言学史上都享有盛名。 3.敦煌变文字义通释——作者蒋礼鸿,语言学家。字云从,浙江省嘉兴人。《敦煌变文字义通释》是一部考释敦煌变文中词语的专著。该书对语词的通释研究,使敦煌变文的词义多已涣然得释。这对于读者读懂变文及当时的其他文学作品都是很有助益的。该书为语词的研究做出了很大的贡献。 “训”和“诂”两个字连用,最早见于汉代毛亨所作的《毛诗诂训传》。 孔颖达认为:“诂者,古也。古今异言,通之使人知也。训者,道也。道物之貌以告人也。”“诂”是解释“异言”的,“训”是“道形貌”的。 《毛诗诂训传名义考》的作者是马瑞辰。 黄侃先生认为:诂就是故,本来的意思。解释词的本义。训就是顺,引申的意思,解释词的引申义。训诂是用语言来解释语言,包括词的本义和引申义。 训诂工作是以扫除古代文献中语言文字障碍为实用目的的一种工具性的专门工作。

第12讲训诂方法·形训 所谓训诂方法,就是指训释词语的传统释义方法。训诂的方法很多,有注音法、析句法、校勘法、释义法等,前代训诂学家通常把解释词义的方法分为形训、声训和义训。其实形训、声训的的目的仍然在于解释词义,应属于广义义训的下位概念。下面重点介绍形训。 一、形训原理 1、何谓形训? 形训就是通过分析文字形体结构来说明词义的训诂方法,也就是人们常说的据形索义。 语言里面的词只有语音和语义,无所谓形体。形的概念,产生于文字。早期的汉字是根据汉语的词义来构形的,汉字的形体在通常情况下与其所反映的词义有直接或间接的关系,也就是说,汉字具有表意性,这就使得通过分析字形来探求词义成为可能。《说文解字》全面采用了形训的方法,分析字形,推求本义。如:刀、取(见教材P125) 2、形训的理论依据——六书 “六书”一词,最早出现在《周礼·地官·保氏》:“保氏掌谏王恶,而养国子以道,乃教之六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四曰五驭,五曰六书,六曰九数。” 但“六书”的具体含义不得而知。到西汉才有了解释,著名的有三家:P126 班固:象形、象事、象意、象声、转注、假借 郑众:象形、会意、转注、处事、假借、谐声 许慎:指事、象形、会意、形声、转注、假借 六书,后来采用班固的顺序,许慎的名称。 戴震:“指事、象形、形声、会意四者,字之体也;转注、假借二者,字之用也。”此为著名的“四体二用”之说。 二、形训的类型 1、以形说义(见教材P126-129) (1)象形字的形训 象形是通过描摹词所概括的客观事物的形态、状貌来表达词义的一种造字方法。由此造出的字就是象形字。如:P127~8 口自目吕犬万牛竹臣羊合体象形:瓜页(2)指事字的形训(见教材P129-131) 抽象的义理是无法用象形的办法来造字的,因此,“事无形,故须有所指以见意。”这就出现了指事字。如:十廿卅上下甘亦朱寸刃元本末 (3)会意字的形训(见教材P131-134) 会意是指由两个或两个以上的独体字及所表达的意义合起来表达新的意义的造字方法。对会意字进行形训,首先要明白各个独体字所表达的含义,然后才能去体察组合在一起的意义。如:及之祝戍林兼森磊

《训诂学》复习资料 第一讲导论 一、什么是训诂? 训”和“诂”原是解释词语的两种不同法则。“训”,许慎《说文解字》:“训,说教也。” 段注:“…说教?者,说释而教之”。明梅膺祚《字汇》:“训,释也。如某字释作某义,顺其义以训之。” “诂”,《说文》:“诂,训故言也。从言,古声。”段注:“训故言者,说释故言以人,是之谓诂。”魏张揖《杂字》:“诂者,古今之异言;训者,谓字有意义也。” 唐孔颖达《毛诗·周南·关睢诂训传疏》:“诂者,古也,古今异言,通之使人知也;训者,道也,道物之形貌以告人也。……故《尔雅序篇》云:《释诂》、《释言》通古今之字,古与今异言也。《释训》言形貌也。”?“训”、“诂”连用,就是解释的意思,即用易懂的语言解释难懂的语言,用现代的语言解释古代的语言,用普通话解释方言。 二、训诂学是一门什么样的学科? 黄侃先生说:“诂者故也,即本来之谓;训者顺也,即引申之谓。训诂者,用语言解释语言之谓。若以此地之语释彼地之语,或以此时之语释昔时之语,虽属训诂之所有事,而非构成之原理。真正之训诂学,即以语言解释语言,初无时地之限域,且论其法式,明其义例,以求语言文字之系统与根源是也。”根据黄先生的阐述,综合历代学者的意见,我们可以这样来说明训诂学这门学科的性质:训诂学是汉语语言学的一个组成部分,是以语义为核心、用语言来解释语言、并正确地理解和运用语言的科学。它是兼包解释、翻译和其他各方面知识的综合性学科。训诂学的任务,是研究语言的训释方式,掌握其系统条贯,说明其表达情状,进一步探求语言的发展规律、本原和演变,从而促进语言的丰富和发展。 三、由于时地变迁,人们阅读古书有哪些障碍? (1)语音方面的变化。文字产生之初,相同声符的形声字,它的读音当是相同的。但是,我们发现,相同声符的形声字在周秦时的读音已经不同了。如以“以”(余母之韵)为声符的“台”“似”“矣”的字一分化成三个不同的音。 (2)词汇的变化。旧词旧义的消失,如《诗·大雅·荡》:“内奰于中国。覃及鬼方。” 毛传:“奰,怒也。” 《尔雅·释亲》:“男子谓姊妹之子为出。”《左传·襄公二十五年》:“桓公之乱,蔡人欲立其出。” 宰,甲骨文中指作坊或厨下做事的奴隶,西周以来的典籍中很少见原始意义的用例,而引申成为“奴隶主家中掌管家务的总管”,“官吏的通称。” 方言与通行语的差别,《颜氏家训·音辞》:“夫九州之人,言语不同,生民以来,固常然矣。自《春秋》标齐言之传,《离骚》目楚词之经,此盖其较明之初也。”如《左传·宣公四年》:“楚人谓乳,榖;谓虎;菸菟。”

训诂学试题 一、解释下列训诂术语(每题3分,共15分) 1.形训——是以形说义的方法,即通过对字的形体结构的分析来寻求解释词义的释词方法。 2.互训——即以意义相同之字,相互训释。 3.犹——相当于现代汉语的“等于说”,一般用于以同义词或近义词作释。 4.读曰——又称“读为”“破字”,即用本字本义来说明假借字。 5.当为——校勘术语,用以直接指明正字以纠正误字。也称“当作”。 二、填空题(每空1分,共20分) 1.我国的传统语言学(旧称小学)大体上包括三个部分,即_音韵学_、_文字学_、_训诂学_。 2.所谓义疏,也是一种传注形式,其名源于六朝佛家的解释佛典,以后泛指_正义_。 3.学习和研究训诂学,应该采取正确的态度,它要求实事求是、无征不信。具体说来,应注意如下三点:一曰务平实,忌好奇;二曰重证据,戒臆断;三曰宁阙疑,勿强解。 4.谓和谓之不同:使用谓之时,被释的词放在谓之的后面;使用谓时,被释的词放在谓的前面。 5.《一切经音义》有两种,一种的编者是释玄应,凡二十五卷;另一种的编者是释慧琳,凡一百卷。 6.王念孙、王引之,世称高邮王氏父子,称他们的四部主要著作为高邮王氏四种,即:《读书杂志》、《广雅疏证》、《经义述闻》、《经传释词》。 7.读破又称破字或易字,这个术语包含两个意思:其一是指用本字来改读古书中的假借字。其二是指改变一个字原来的读音以表示意义的转变。 8.训诂的中心内容是释词,因此所谓训诂的方法,主要就是释词的方法。 三、辨识下列各题解释的正误(判断下列各题,正确的在题后括号内打“√”,错的打“╳”。每小题2分,共10分) 1.诸将微闻其计,以告项羽。( ╳ ) 微闻:略略听到。 2.若跨有荆、益,保其岩阻。( √ ) 保:依恃,凭仗。 3.察笃夭隐,孤寡存只。( √ ) 笃:察。 4.杯觞引满从衣湿,墙壁书多任手顽。( ╳ ) 从:随着。 5.牧童向日眠春草,渔父隈岩避晚风。(╳ ) 隈:躲在。 五、写出下列训诂学家的主要著作(每小题1分,共8分) 1.郝懿行:《易说》《书况》 2.刘熙:释名、孟子注 3.张揖:广雅、埤仓、古今字诂 4.颜师古:匡谬正俗、急就章注、汉书注、五经正义 5.郭璞:尔雅注 6.服虔:春秋左氏传行谊、春秋汉义驳 7.邢昺:论语正义尔雅义疏孝经正义 8.桂馥:说文解字义证 六、写出下列著作的作者及主要内容(每题4分,共12分) 1.周礼正义——书名,八十六卷,二百余万字,

第五章训诂的方法(一) 一、几段故事: 1.伯牙鼓琴锺子期听之方鼓琴而志在太山锺子期曰善哉乎鼓琴巍巍乎若太山少选之间而志在流水锺子期又曰善哉乎鼓琴汤汤乎若流水锺子期死伯牙破琴绝弦终身不复鼓琴以为世无足复为鼓琴者。 (《吕氏春秋·本味》)

2. 庄子送葬过惠子之墓顾谓从者曰郢人垩慢其鼻端若蝇翼使匠石斲之匠石运斤成风听而斲之尽垩而鼻不伤郢人立不失容宋元君闻之召匠石曰尝试为寡人为之匠石曰臣则尝能斲之虽然臣之质死久矣自夫子之死也吾无以为质矣吾无与言之矣(《庄子·徐无鬼》)

管仲曰吾始困时尝与鲍叔贾分财利多自与鲍叔不以我为贪知我贫也吾尝为鲍叔谋事而更穷困鲍叔不以我为愚知时有利不利也吾尝三仕三见逐于君鲍叔不以我为不肖知我不遭时也吾尝三战三走鲍叔不以我为怯知我有老母也公子纠败召忽死之吾幽囚受辱鲍叔不以我为无耻知我不羞小节而耻功名不显于天下也生我者父母知我者鲍子也 (《史记·管晏列传》)

训诂方法之一:观境为训 (一)据境索义 (二)可怜 1.可憐身上衣正單,心憂炭賤願天寒。(唐白 居易《卖炭翁》) 2.東家有賢女,自名秦羅敷。可憐體無比,阿 母爲汝求。(《孔雀东南飞》) 3.可憐春淺遊人少,好傍池邊下馬行。(唐白 居易《曲江早春》) 4.可憐芳歲青山裏,惟有松枝好寄君。(唐卢 纶《早春》) 5.姊妹兄弟皆列土,可憐光彩生門户。(唐白 居易《长恨歌》) 【可憐】1.值得怜悯。2.可爱。3.可喜。4.可羡。5.可惜。 一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。可怜九月初三

夜,露似珍珠月似弓。(白居易《暮江吟》) 谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼?可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。(唐张若虚《春江花月夜》)鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。(唐张若虚《春江花月夜》)闻道黄龙戍,频年不解兵。可怜闺里月,长在汉家营。(沈全期《杂诗》) 宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神!(李商隐《贾生》) 誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。可怜无定河边骨,犹是深闺梦里人!(陈陶《陇西行》) (三)失和 1. 一个例子 (梁)商疾边吏失和,使羌戎不静。并州刺史来机、叙州刺史刘康当之官,商亲喻之曰:“戎狄荒服,蛮夷要服,言其荒忽无常。统领之道,亦无常法;临事制宜,略依其俗。二君皆表素疾恶,欲分明黑白。孔子曰:‘人而不仁,疾之已甚,乱也。’况戎狄乎!宜防其大恶,忍其小过。”机、康不从,羌戎扰动,机、康皆坐事征。(《后汉纪·顺宗纪二》卷十九)

一、名词解释 1、形训——是以形说义的方法,即通过对字的形体结构“当的分析来寻求解释词义的释词方法。 2、集解——两种解释,一,汇辑诸家对同一典籍的语言和思想内容的解释,断以己意,以助读者理解。二、汇合“经”与“传”,为之解释。晋杜预《<春秋经传集解>序》 3、音义——“音”指辨音,“义”指释义,音义指文字的读音和意义。 4、声训——一、.声威教化。二、训诂学术语。取声音相同或相近的字来解释字义。汉刘熙《释名》为声训专书。 5 读破——同一个字形因意义不同而有两个或几个读音的时候,不照习惯上最通常的读音来读,叫做读破。 6、读曰——又作“读为”,为汉代训诂学家所创术语,并被后代沿用,主要用于传注中,意思是改读为某字。 7、章句——解释 1.诗文的章节和句子。2.剖章析句。经学家解说经义的一种方式。亦泛指书籍注释。3.指文章﹑诗词。 8、《说文解字注》——是清代知名学者段玉裁的代表性作品。段玉裁,生于雍正十三年即公元1735年,卒于嘉庆二十年即公元1815年。宇若膺,号懋堂,江苏金坛人,曾任贵州玉屏、四川巫山、南溪、富顺等县知县。《说文解宇注》从乾隆庚子即公元1780年开始写作,成书于嘉庆戊辰年即公元1808年,时间长达近三十年,刊行于嘉庆二十年即公元1815年。 9、《经义述文》——《经义述闻》是一部从经学、小学和校刊学角度研究《周易》、《尚书》、《诗经》等中国古代经典的著作。其中约有一半是记述其父王念孙的关于经义的论说,故书名曰「经义述闻」,但也有不少是作者自己的见解。本书大多为随经文所做的训诂和校勘。综观《经义述闻》全书,其要在校正古书文字和阐释文字假借两方面。历来学著对《经义述闻》评价甚高。该书在训诂和校勘上的卓越成就使它在中国语言学史和清代学术史上占有十分重要的地位。 10、《文史》:近人章炳麟(太炎)撰,9卷。该书是探索汉语同源字的专著认为《说文》中的“独体字”和“准独体字”分别为“初文”和“准初文”合计510字,即这些字是原始字,其他字由此演变而来。 11、《释名》:东汉刘熙作,《释名》仿照《尔雅》的体例,《释名》产生后长期无人整理,到明代,郎奎金将它与《尔雅》、《小尔雅》、《广雅》、《埤雅》合刻,称《五雅全书》。因其他四书皆以“雅”名,于是改《释名》为《逸雅》。】 12、《诗集传》:简称《集传》,共20卷,为《诗经》的研究著作,南宋朱熹撰,一般认为,《诗集传》是全面批判《毛诗序》的。 13、《经典释文》:唐陆德明撰,是一部以注音为主,兼及释义和校勘的读经字典。所释经书为《周易》、《古文尚书》、《毛诗》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》、《孝经》、《论语》、《老子》、《庄子》、《尔雅》等14种,按写作的时代顺序排列。

尔雅序郭璞撰 夫尔雅者所以通诂训之指归叙诗人之兴咏揔絶代之离词辩同实而殊号者也诚九流之津渉六艺之钤键学览者之潭奥摛翰者之华苑也若乃可以博物不惑多识于鸟兽草木之名者莫近于尔雅尔雅者盖兴于中古隆于汉氏豹鼠旣辨其业亦显英儒赡闻之士洪笔丽藻之客靡不钦玩耽味为之义训璞不揆梼昧少而习焉沉研鑚极二九载矣虽注者十余然犹未详备并多纷谬有所漏略是以复缀集异闻会稡旧说考方国之语采謡俗之志错综樊孙博关羣言剟其瑕砾搴其萧稂事有隐滞援据征之其所易了阙而不论别为音图用袪未寤辄复拥篲清道企望尘躅者以将来君子为亦有渉乎此也 原文: 夫尔雅者。所以通诂训之指归。叙诗人之兴咏。揔绝代之离词。辩同实而殊号者也。 诚\九流之津涉。六艺之钤键。学览者之潭奥。揔翰者之华苑。若乃可以博物不惑。多识于鸟兽草木之名者。莫近于尔雅。尔雅者。盖兴于中古。隆于汉氏。豹鼠既辩。其业亦显。英儒赡闻之士。洪笔丽藻之客。靡不钦玩耽味。为之义训。璞不揆梼昧。少而习焉。沉研钻极。 二九载矣。虽注者十余。然犹未详备。并多纷谬。有所漏略。是以复缀集异闻。荟稡旧说。 考方国之语。采谣俗之志。错综樊孙。博关羣言。剟其瑕砾。搴其萧稂。事有隐滞。援据征之。其所易了。阙而不论。别为音图。用祛未寤。辄复拥彗清道。企望尘躅者。以将来君子为亦有涉乎此也。 译文: 《尔雅》这部书,是用来解释圣人的教诲训条,叙述诗人的歌咏、阐述绝妙的离别诗词等。分辨同义但不同形的字、词、句。真正是九流都要涉及,学习六艺的关键。学习文豪的深奥,理解学者的文章。有了它就能博览群书而不迷惑。能够解释鸟兽草木的名称的,没有比《尔雅》更接近的了。《尔雅》,大致兴起于中古时期,兴盛在汉代。豹、鼠都能区别,它的功能很显赫。博学

训诂常用术语(简) 第一部分随文释义的注疏术语 一、用以释义的术语 1、言相当于现代汉语的“说的是”。一般用于“随文立训”,说明词语在特定的上下文中的含义。 《诗经·鄘风·君子偕老》:“鬒发如云”。毛传:“如云,言美长也。” 《诗经·郑风·子衿》小序:“子衿,刺学校废也。乱世则学校不脩焉。”传:“郑国谓学为校。言可以校正道艺。”(语源) 2、斥意思与“指”同。郑笺中多用,后世用“指”。。例如: 《诗经·魏风·硕鼠》:“硕鼠硕鼠。”郑笺:“大鼠大鼠者,斥其君也。” 3、亦用以说明变文避复或者似异而实同的词语。例如: 《史记·秦始皇本纪》:“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监,更名民曰黔首。”《集解》引应劭曰:“黔,亦黎黑也。” 二、辨析词义和说明功用属别的术语 1、辨析词义的术语 (1)浑言析言 “浑言”又称“统言”、“通言”,即笼统称说之意,往往用于说明词义相同的原因。析言又称“对文”,与“浑言”相对。古代汉语中有些词用于特指,即分析称说之意。例如: 《说文·夕部》:“夜,舍也。天下休舍。”段注:“夜与夕浑言不别,析言则殊。” (2)散文散言 与“对文”相对,即分开称说之意。例如: 《尔雅·释畜》:“未成豪,狗。”郝懿行疏:“狗、犬通名。若对文则大者名犬,小者名狗。散文则《月令》言‘食犬’,《燕礼》言‘烹狗’,狗亦犬耳。今亦通名犬为狗矣。” 2、说明功用、属别的术语 辞(词) 用以指明被训释的词是虚词。例如: 《诗经·周南·芣苡》:“采采芣苡,薄言采之。”毛传:“薄,辞也。” 《经传释词》卷五“居”字条:“居,词也。《周易·系辞传》:‘噫,亦要存亡吉凶,则居可知矣。’郑王注并曰:‘居,辞也。’” 三、区别古今和说明通语方言的术语 (1)古文今文 古文指六国时的文字。今文指汉代通行的隶书。用古文所写的经书称古文经,与当时用通行的隶书所写的今文经相对。郑玄即兼通古文、今文诸经,他在经文中采用了今文,则在注文中往往注明某字古文为某。例如: 《仪礼·士冠礼》:“某有子某。”郑注:“古文某为谋。”意即经文从今文,用“某”字;古文经写作“谋”字。 (2)故书指郑玄注《周礼》时所见到的其他版本。 《周礼·天官·大宰》:“二曰嫔贡。”郑注:“嫔,故书作宾。”贾公彦疏云:“言故书者,郑注《周礼》时有数本,刘向未校之前,或在山岩石室有古文,考校后为今文,古今不同。郑据今文注,故云:‘故书作宾’。” (3)通语凡语通呼为扬雄的《方言》中,用以指没有地域限制,当时比较通行的词语。例如:《卷三》:“庸、恣、比、侹、更、佚,代也。齐曰佚,江淮陈楚之间曰侹,余四方之通语也。” (4)转语语之转指由于时、地不同而语音发生转变所产生的词语。如: 《方言》卷三:“庸谓之倯,转语也。”今按:“庸”、“倯”为迭韵相转。

第六讲训诂方法之义训 一、什么叫义训 在训释词语时,仅从现有意义的角度来选择训释词或作出义界,而不考虑词义来源与形义关系,这种直陈词义的训释方法就叫义训。义训是训诂学上运用的最普遍的一种训诂方法。 二、义训的表现形式 主要有同义为训、反义为训、递相为训三种形式。 (一)同义为训就是用同义词说解词义。如: 僖,乐也。 接,交也。 祺,祥也。 蒙,覆也。 《诗经》:“硕鼠硕鼠”郑笺:硕,大也。 《尚书》:“九族既睦”孔传:既,已也。 (二)反义为训简称“反训”,就是用反义词来解释词义。古代汉语中,有一部分词兼有正反相因的两个意义,这在训诂学上叫“施受同辞”或“美恶同名”。后世只通行其中一个意义,训诂学者为了说明古书中本来的词义,往往就要用反义词来说明词义。如: 《尚书》:予有乱臣十人,同心同德。孔安国传:我治理之臣虽少而同心同德。

《尚书》:乱而敬,扰而毅,直而温。孔安国传:乱,治也。“乱”在《尚书》时代有“治理”和“紊乱”两个相反的意义,到汉代只通行“紊乱”一义。 (三)递相为训就是几个字辗转训释,意义相同。 《尔雅·释言》:速,徵也。徵,召也。邢昺疏:转相解也,皆谓呼召。 这种方法的使用应该注意:如果释词和被释词都是多义词,那么递相训释的义项所表示的概念必须有同一性,否则就会犯移花接木的错误。 三、义训的实质——据文证义 形训是从字形分析寻找解释词义的依据,声训是从读音线索寻找解说词义的依据,义训是不利用语音和字形线索,不考虑词义来源和形义关系,只是就文献中具体的语言材料来解释词义。 段玉裁《说文解字注》:“唐人文字,仅多训庶几之几。如杜诗:山城仅百尺。韩文:初守睢阳时,士卒仅万人;又,家累仅三十口。柳文:自古贤人才士被谤议不能自明者,仅以百数。”由唐人诗文的用例排列归纳得知,“仅”有“几乎”、“将近”的意义。 镇下千行泪,非是为人思。李世民《咏烛》 情知道世上,难使皓月长圆,彩云镇聚。柳永《倾杯》 镇长独立到黄昏,却怕良宵频梦见。顾琼《玉楼春》

训诂学 总论 1、从新注、旧注、方俗词解三方面例析了一些些语言现象的训释问题。 一是新注错了,影响了对文艺论述的正确理解; 二是旧注错了,影响了对古代历史事实、政治思想、哲学思想的正确了解; 三是常用语的本义不明,在一定程度上影响了自觉地驾驭语言。 2、训诂学的任务主要有三项: 一是“释古今这异言。”用当代的话去解释古代词语。 二是“通方俗之殊语。”用通语释方言。 三是“ 道物之貌以告人也”说明事物的形貌让人了解。 3、训诂学的根本任务: 一是加强对训诂学史和训诂学方法论的研究,实现训诂学自身的建设与发展 二是总结训诂实践的经验,提高训诂工作水平,促进古文教学这、古籍整理和词典编纂等等。 4、解释语义的专著可以分为三类: 一是总释群书语义。 二是专释一书语义。 三是解释部分词语。 5、训诂学从客观现实出以,至少要注意三点: 一是以今释古、以易释难。 二是以已知释未知。 三是为“今世”服务。 6、训诂的内容有 一是解释字词二是解释文句三是分析篇章 四是分析表达方式五是分析时空关系 7、训诂实践形式有 一是解释语义的专著 二是音义兼注的专著 三是注释书 四是形音义合解的专著 8、在坚持训诂的现实原则时,应注意的问题有

一是要注意以今释古,以易释难 二是要注意以已知释未知 三是要注意为“今世”服务 100、训诂的原则有 一解释古语要懂得语义的历史演变情况,所以说,从事训诂必须有发展的观点二语言是社会现象,语义和语言其他诸要素一样,是约定俗成的 三对于前人训诂,我们既要尊重,又不能盲从。 9、训诂学的用途有 一用来指导古代作品的阅读与教学 二用来指导古籍的整理工作 三用来指导字典辞书的编篡工作 四用来帮助历史学、医学等学科的研究工作。 10、训诂学关于“互文”作用 一用互文说明上下文有互相交错的情况 二用互文就必须把上下文合起来理解,意思才完整 三用互文就合有关的词语互相辉映、暗示从而使意义表达得更全面 四用互文可收到意义全面而行文简洁的效果 五用互文说明上下文有互相补充的情况。 11、词义的引申的类型有 一理性的引申二形比的引申三礼俗的引申 12、词义的理性的引申包括 一因果的引申二时空的引申 三反正的引申四虚实的引申 13、词的感情色彩变化的社会因素包括 一政治观点的进步二艺术思想的变化 三科学技术的发达 14、词的感情色彩变化的语言因素包括 一词义的变迁二修辞手法的影响 三上下文的感染 15《尔雅》中解释百科名词的大类有

《訓詁學》課程前言 一、教材 郭在貽《訓詁學》(修訂本),中華書局。 定價:20元。 可往萬聖書園等處購買。 購得教材後請預習第一、二章。 該書目錄: 第一章訓詁和訓詁學 一什麼是訓詁 二什麼是訓詁學 第二章訓詁學的內容 一釋詞和解句 二辨析古書異例 (一)倒文 (二)省文 (三)複文 (四)變文 第三章訓詁學的作用 一指導語文教學 (一)訓詁學可以指導我們確認古代詞語的正確含義 (二)在遇到眾說紛紜的疑難問題時,訓詁學可以幫助我們進行裁斷,以決定取捨,避免盲從 (三)在遇到課本或選本中當注而未注的疑難問題時,訓詁學可以幫助我們進行獨立的研究,從而求得正確的答案,以彌補課本或選本在注釋方面的不足 (四)課本或選本如有誤注之處,訓詁學可以幫助我們發現這種錯誤,並加以匡正 (五)訓詁學能夠使我們不但知其然,而且知其所以然二指導古籍整理 三指導辭書編纂 第四章訓詁的條例、方式和術語 一訓詁的條例 二訓詁的方式 三訓詁的術語 第五章訓詁的方法 一據古訓 二破假借 三辨字形 四考異文 五通語法

六審文例 七因聲求羲 八探求語源 第六章學習和研究訓詁所應掌握的基本觀點 第七章學習和研究訓詁所應採取的正確態度 第八章訓詁中常見的幾種弊病 第九章訓詁學的新領域 第十章訓詁源流述略 附錄一訓詁學參考文獻要目 附錄二俗語詞研究參考文獻要目 後記 《訓詁學》整理後記 二、網絡/電子文獻介紹 (一)四庫全書、四部叢刊 https://www.doczj.com/doc/5617140567.html,/database/ebook.html 按照說明下載、安裝軟件。 有可编辑的文字版和图像版。遇到不能顯示的生僻字,可打 開圖像版觀看(並可剪貼圖片)。 拷貝時,《四庫全書》中的雙行小字全部附于正文之後,須 對照原文復原,不太方便;《四部叢刊》中的雙行小字則以 括弧形式附于相應的正文之後,十分便利。 (二)二十五史 http://202.114.65.40/net25/ 全文檢索、部分拷貝。 (校圖書館也有網絡版二十五史,但只可作觀覽之用,不能 拷貝。) (三)說文解字 https://www.doczj.com/doc/5617140567.html,/xiaozhuan/shuowen/ 檢索條件全文檢 索高級檢索我要浏览 [説明]:

第六章训诂的方法与原则 一、训诂的方法 (一)排比归纳 《詩經·邶風·終風》:“終風且暴,顧我則 笑,謔浪笑敖,中心是悼。” 毛傳:“終日風為終風。” 韓詩說:“終風,西風也。” 終……且(又)…… 《終風》:“終風且暴,顧我則笑。” 《燕燕》:“終溫且惠,淑慎其身。” 《北門》:“終窶且貧,莫知我艱。” 《伐木》:“神之聽之,終和且平。” 《甫田》:“禾易長畝,終善且有。” 《正月》:“終其永懷,又窘陰雨。” 柳永《木蘭花》:“若言無意向咱行,為甚夢中頻夢見。” 行你在我行,口強,硬抵著頭皮撞。(王實甫《西廂記》) 最苦夢魂,今宵不到伊行。(周邦彥《風流子》) 低聲問向誰行宿,城上已三更。(周邦彥《少年遊》) 我也則是嫂嫂行閒聒。(《殺狗勸夫》) 《水经注》卷34《江水》:“天帝之季女,名曰瑶姬,未行而亡,封于巫山之阳,精华为草,实为灵芝。” 《唐语林》卷一:“公主既行,每进见,上常诲曰:‘无轻待夫,无干预时事。” 《太平广记》卷245:“弟先兄举,世以为笑,今处姊未适,先行可乎?” 《太平广记》卷117:“其妇曰:‘……守制婺居,官不免税;孤穷无托,遂意 再行。’” 又:“(刘弘敬)有女将适,抵维杨,求女奴资行,用钱八十万,得四人焉。” 敦煌變文《漢將王陵變》:“斫營比是王陵過,無辜老母有何愆?” 比 比望我子受快樂,因何愁苦轉悲傷。(敦煌變文《八相變》) 比擬好心來送喜,誰知鎖我在金籠裏。(《敦煌曲子詞·鵲踏枝》) 仁矩比節使下小校,驟居内職。(《北夢瑣言》卷十六《以酒致禍》) 余嘗集錄前世遺文數千篇,因得悉覽諸賢筆跡。比不識書,遂稍通其學。(歐陽修《集古錄跋》卷四) (二)辞例(属词之惯例)求证 1.连文 所谓“连文”,就是并列复合词。连文往往同义。 《史记·袁盎晁错列传》:“已而绛侯望袁盎曰:‘吾与而兄善,今儿廷毁我!’” 《汉书·灌夫传》:“婴大望曰:‘老仆虽弃,将军虽贵,宁可以势相夺乎?” 《史记·商君列传》:“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。” 《史记·伍子胥列传》:“子胥耻其计谋不用,乃反怨望。”