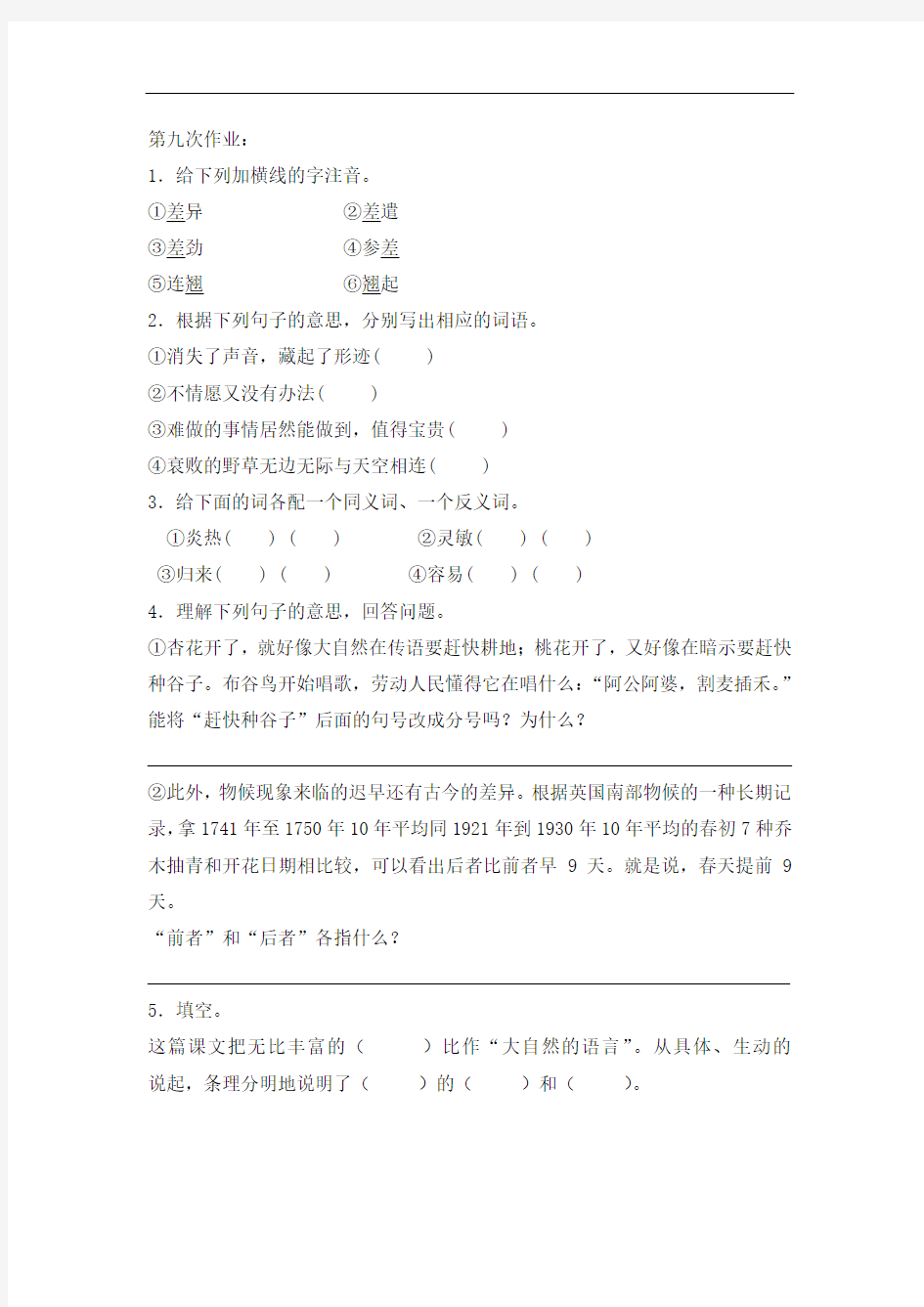

1.给下列加横线的字注音。

①差异②差遣

③差劲④参差

⑤连翘⑥翘起

2.根据下列句子的意思,分别写出相应的词语。

①消失了声音,藏起了形迹( )

②不情愿又没有办法( )

③难做的事情居然能做到,值得宝贵( )

④衰败的野草无边无际与天空相连( )

3.给下面的词各配一个同义词、一个反义词。

①炎热( ) ( ) ②灵敏( ) ( )

③归来( ) ( ) ④容易( ) ( )

4.理解下列句子的意思,回答问题。

①杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:“阿公阿婆,割麦插禾。”能将“赶快种谷子”后面的句号改成分号吗?为什么?

②此外,物候现象来临的迟早还有古今的差异。根据英国南部物候的一种长期记录,拿1741年至1750年10年平均同1921年到1930年10年平均的春初7种乔木抽青和开花日期相比较,可以看出后者比前者早9天。就是说,春天提前9天。

“前者”和“后者”各指什么?

5.填空。

这篇课文把无比丰富的()比作“大自然的语言”。从具体、生动的说起,条理分明地说明了()的()和()。

阅读下面的语段,完成各题。

立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。冰雪融化,草木萌发,各种花次第开放。再过两个月,燕子翩然归来。不久,布谷鸟也来了。于是转入炎热的夏季,这是植物孕育果实的时期。到了秋天,果实成熟,植物的叶子渐渐变黄,在秋风中簌簌地落下来。北雁南飞,活跃在田间草际的昆虫也都销声匿迹。到处呈现一片衰草连天的景象,准备迎接风雪载途的寒冬。在地球上温带和亚热带区域里,年年如是,周而复始。

1.本段描写自然现象的顺序是。

2.将下列各组语句中加粗的词所表示的意义写在句后的括号里。

①各种花次第开放 ( )

学生不要乱花钱( )

花言巧语迷惑人( )

爷爷的眼早花了( )

②到了秋天,果实成熟( )

这条路,小王最熟了( )

俗话说:熟能生巧( )

他养成深思熟虑的习惯( )

③年年如是,周而复始( )

是毒草就必须进行批判( )

要学会明辨是非( )

这是植物孕育果实的时候( )

3.本段描写各种自然现象的变化是为了说明什么?

4.课文中说,“这样看来,花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言”。想一想,本段中有没有“大自然的语言”?试举例说明。

5.文中“年年如是”的“是”为指示代词,请说明它指代的内容。

1 古诗三首课时练 第一课时 一、默写古诗《四时田园杂兴(其三十一)》,并完成后面练习。 四时田园杂兴(其三十一) 昼出耘田,村庄儿女各当家。 ,也傍学种瓜。 1.选择下列加点词语的正确意思。 耘田()①在田里锄草②犁地 傍()①靠近②并排 2.用自己的话写出这首诗后两行的意思。 二、查资料,抄写一首自己喜欢的其他田园诗。 【答案】 一、1.夜绩麻童孙未解供耕织桑阴 2.①① 3. 儿童不明白怎么耕田织布,但也在桑树下学着大人的样子种瓜。 二、乡村四月作者:翁卷(宋) 绿遍山原白满川,子规声里雨如烟。乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田。

第二课时 一、写出加点词语的意思。 稚子弄冰 宋代:杨万里 稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银钲。 敲成玉磬穿林响,忽作玻璃碎地声。 1.稚子:。 2.钲:。 3.磬(qìng):。 4.玻璃:。 二、用自己的话写出《稚子弄冰》前两句的意思。 【答案】 一、1.稚子:指幼稚、天真的孩子。 2.钲:一种金属打击乐器。 3.磬(qìng):一种用玉或石制成的击乐器。 4.玻璃:一种天然玉石,也叫水玉,并不是现在的玻璃。 二、清晨,满脸稚气的小孩,将夜间冻结在盘中的冰块脱下,用彩线穿取,当做银钲。

第三课时 一、把诗句补充完整,并用自己的话写出所填字词的意思。 村晚 宋代:雷震 草满池塘水满(),山衔落日()寒漪。 牧童()横牛背,短笛无腔()吹。 1. 。 2. 。 3. 。 4. 。 二、用自己的话写出《村晚》后两句的情景。 【答案】 一、陂浸归去信口 1.陂(bēi):池塘。 2.浸:淹没。 3.归去:回去。 4.信口:随口。 二、那小牧童横骑在牛背上,缓缓地回家去,他拿着一支短笛,随口吹着,也没有固定的曲调。 2祖父的园子课时练 第一课时 一、读拼音,写汉字。 春天到了,爷爷把我家院子后面的空地上的杂草bá()掉,用来种菜。我用脚把那下了种的土窝一个一个地溜平,还东一脚西一脚地xiā()闹。几天后,爷爷种的菜发芽了,我和爷爷一起chǎn()地,我往往把菜苗当做野菜gē()掉,把野菜留着。

《大自然的语言》 1.C 2.(1) A B (2) B C (3) A B (4) B 3.(1) B (2) B (3) C (4) B 4.C 5.A 6.D 7.A (一) (1)影响物候的第二个因素经度的差异 (2)第一句话按概括到具体的顺序解说事理。 (3)说明经度的差异影响物候的来临。 (4)举例子列数字作比较 (5)表示没有例外,这样就准确地表达了经度对物候的影响。 (二) (1)根据这些来安排农事。 (2)荣枯去来 (3)……据以安排农事。||杏花开了……割麦插禾。||这样看来…… (4)①传语②暗示③唱歌 (5)A.× B.√ C.√ D.× (6)B (7)①杏花开了……②桃花开了……③布谷鸟开始唱歌…… (8)A (三) 1.B A C 2.销声匿迹:这里指消失了鸣叫声,藏起了形迹。翩然:动作轻快的样子。3.A 4.时间顺序;举例子 5.不行。以上情况只限于“地球上温带和亚热带区域里”。 三 1、南极气候的基本特点是:风大而猛、极度寒冷、变幻莫测。 2、答案示例:(1)新疆某些地区常年多风,当地居民合理地利用风能建立了许多风力发电站,为当地的农牧业生产服务,促进了经济的发展。(2)我国南方某些地区夏秋季节多雨,往往形成洪涝灾害,给人民生活和当地经济造成巨大的损失。 3、记叙(或叙述)这是为了说明南极风大对人类生存的巨大威胁(或南极大风的威力,大意正确即可得分) 4、举例子列数字这是为了说明南极气候极度寒冷。 5、南极的气候确实显示出不同于其它大陆的威力。随着科学技术的不断发展,南极气候将被逐步揭开神秘的面纱,从而造福于人类。 1.给下列各组中加粗的字注音

大自然的语言 竺可桢 立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。冰雪融化,草木萌发,各种花次第开放。再过两个月,燕子翩然归来。不久,布谷鸟也来了。于是转入炎热的夏季,这是植物孕育果实的时期。到了秋天,果实成熟,植物的叶子渐渐变黄,在秋风中簌簌地落下来。北雁南飞,活跃在田间草际的昆虫也都销声匿迹。到处呈现一片衰草连天的景象,准备迎接风雪载途的寒冬。在地球上温带和亚热带区域里,年年如是,周而复始。 几千年来,劳动人民注意了草木荣枯、候鸟去来等自然现象同气候的关系,据以安排农事。杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:“阿公阿婆,割麦插禾。”这样看来,花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。 这些自然现象,我国古代劳动人民称它为物候。物候知识在我国起源很早。古代流传下来的许多农谚就包含了丰富的物候知识。到了近代,利用物候知识来研究农业生产,已经发展为一门科学,就是物候学。物候学记录植物的生长荣枯,动物的养育往

来,如桃花开、燕子来等自然现象,从而了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响。 物候观测使用的是“活的仪器”,是活生生的生物。它比气象仪器复杂得多,灵敏得多。物候观测的数据反映气温、湿度等气候条件的综合,也反映气候条件对于生物的影响。应用在农事活动里,比较简便,容易掌握。物候对于农业的重要性就在这里。下面是一个例子。 北京的物候记录,1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府海棠、丁香、刺槐的花期比1961年迟十天左右,比1960年迟五六天。根据这些物候观测资料,可以判断北京地区1962年农业季节来得较晚。而那年春初种的花生等作物仍然是按照往年日期播种的,结果受到低温的损害。如果能注意到物候延迟,选择适宜的播种日期,这种损失就可能避免。 物候现象的来临决定于哪些因素呢? 首先是纬度。越往北桃花开得越迟,候鸟也来得越晚。值得指出的是物候现象南北差异的日数因季节的差别而不同。我国大陆性气候显著,冬冷夏热。冬季南北温度悬殊,夏季却相差不大。在春天,早春跟晚春也不相同。如在早春三四月间,南京桃花要比北京早开20天,但是到晚春五月初,南京刺槐开花只比北京

1 《古诗三首》课时练 第一课时 一、默写古诗《四时田园杂兴(其三十一)》,并完成后面练习。 四时田园杂兴(其三十一) 昼出耘田,村庄儿女各当家。 ,也傍学种瓜。 1.选择下列加点词语的正确意思。 耘田()①在田里锄草②犁地 傍()①靠近②并排 2.用自己的话写出这首诗后两行的意思。 二、查资料,抄写一首自己喜欢的其他田园诗。 【答案】 一、1.夜绩麻童孙未解供耕织桑阴 2.①① 3. 儿童不明白怎么耕田织布,但也在桑树下学着大人的样子种瓜。 二、乡村四月作者:翁卷(宋) 绿遍山原白满川,子规声里雨如烟。乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田。

第二课时 一、写出加点词语的意思。 稚子弄冰 宋代:杨万里 稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银钲。 敲成玉磬穿林响,忽作玻璃碎地声。 1.稚子:。 2.钲:。 3.磬(qìng):。 。 4.玻璃: 二、用自己的话写出《稚子弄冰》前两句的意思。 【答案】 一、1.稚子:指幼稚、天真的孩子。 2.钲:一种金属打击乐器。 3. 磬(qìng):一种用玉或石制成的击乐器。 4. 玻璃:一种天然玉石,也叫水玉,并不是现在的玻璃。 二、清晨,满脸稚气的小孩,将夜间冻结在盘中的冰块脱下,用彩线穿取,当做银钲。

第三课时 一、把诗句补充完整,并用自己的话写出所填字词的意思。 村晚 宋代:雷震 草满池塘水满(),山衔落日()寒漪。 牧童()横牛背,短笛无腔()吹。 1. 。 2. 。 3. 。 4. 。 二、用自己的话写出《村晚》后两句的情景。 【答案】 一、陂浸归去信口 1.陂(bēi):池塘。 2.浸:淹没。 3.归去:回去。 4.信口:随口。 二、那小牧童横骑在牛背上,缓缓地回家去,他拿着一支短笛,随口吹着,也没有固定的曲调。

大自然的语言阅读题及答案 立春过后,大地渐渐从沉睡中(1)(A清醒;B苏醒;C醒悟;D复苏)过来。冰雪融化,草木萌发,各种花(2)(A次第;B连续;C陆续;D全部)开放。再过两个月,燕子翩然归来。不久,布谷鸟也来了。于是转入炎热的夏季,这是植物孕育果实的时期。到了秋天,果实成熟,植物的叶子渐渐变黄,在秋风中(3)(A纷纷;B刷刷;C簌簌)地落下来。北雁南飞,活跃在田间草际的昆虫也都销声匿迹。到处呈现一片衰草连天的景象,准备迎接风雪载途的寒冬。在地球上温带和亚热带区域里,年年如是,周而复始。 几千年来,劳动人民注意了草木荣枯、候鸟去来等自然现象同气候的关系,据以安排农事。杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:“阿公阿婆,割麦插禾。”这样看来,花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。 1.在语段中的括号里选择恰当的词语。 (1)( ) (2)( ) (3)( ) 2.解释下列词语。 销声匿迹: 翩然: 3.这两段文字的说明对象是( ) A.物候现象 B.气候变化 C.物候规律 D.四季景色变化 4.这两段文字的说明顺序是:主要的说明方法是: 5.去掉“温带和亚热带区域里”这几个词语行不行,为什么? 6.作者为什么说花香鸟语、草长莺飞都是大自然的语言? 7.(1)段主要表达方式是:[描写],这样写好在哪里? 8.本题目是“大自然的语言”,实际指什么?这样命题好不好?为什么? 9.揣摩本文重要句子的含义。

(1)立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。冰雪融化,草木萌发,各种花次第开放。“次第”是什么意思? (2)杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:“阿公阿婆,割麦插禾。”这三个例子说明什么道理? 针对第二段回答问题 1、解释“据以安排农事”这句话的意思。 答:__________________________________________ 2、找出两组反义词语写在下边。 答:____________________________________________ 3、用“||”将这段文字分为三层。 4、这段文字中有三处运用拟人的修辞方法。将表示拟人的三个词语写在下面横线上。 ①________________ ②________________ ③__________________ 6、是否能将“赶快种谷子”后边的句号改为分号?判断下列说法的正误,对的画“√”,错的画“×”。 A.能,因为这三句都是拟人句式,内容上没有什么区别。( ) B.不能。因为杏花、桃花是植物,而布谷鸟是动物,两种不同类型的物候现象不宜合在一个句子里说。( ) C.不能。因为前者说的是春天的物候现象,后者说的是夏季的物候现象。( ) D.能。因为三句都是在说明物候现象与农事的关系,杏花、桃花和布谷鸟又是同一类事物。( ) 7本段说明的对象是( ) A.大自然的语言是指杏花开了,桃花开了,布谷鸟唱歌了这类自然现象。 B.花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。

《大自然的语言》语言教案 一、导入,揭题 1.(师生问好)刚才同学们和老师是怎样问好的我们是用“语言”来表达的。别以为只有人才会说话,我们赖以生存的大自然也有它的“语言”呢!不信吗大家看—— 2.看课件。(季节变换的特征、看云知天气、树的年轮与年龄、根据化石推断地理环境等由自然现象揭示自然奥秘的片断,并配以简短解说) 3.述:大自然用它的语言告诉了我们这么多奥秘!小朋友们,你们想了解大自然的“语言”吗今天我们就一起来学习第四课——《大自然的语言》(板书课题) 点评:通过观看.课件录像初步感知“大自然的语言”,创设情境,激发学生学习兴趣。 4.指名读、齐读课题。 二、初读课文 1.自由试读,要求:不会认的字读拼音,把每个字的音读准确。 2.再次试读,要求:在课文中留出9个生字,多读几遍。 3.同桌互读正音。 4.检查生字和要求会认的字的读音。重点指导“诉、粗”。 (评:让学生借助拼音读准每个字,然后读通课文,教师适时地给与检查和点拨,充分发挥学生的主体作用,让学生主动读书。) 三、指导朗读,了解大意

1.配乐范读,整体感知。 2.选择自己喜欢的小节多读几遍,读连贯、流利。 3.质疑:读了课文你知道些什么有什么不懂的地方 4.学读第1节。 l)谁喜欢读第一节指名读。 2)述:大自然也有“语言”,小朋友们看看、听听,你留心过大自然的语言吗 3)看.课件。(前.课件内容去掉解说) 述:前几天同学们到郊外游玩,你们发现了什么(指名答)你是怎么知道的出示词语“仔细观察”,读词语。 大自然的语言到处都有,只要我们“仔细观察”,就能发现。(板书:仔细观察) (评:“仔细观察”这个词语,低年级学生理解起来有困难,教师在课前组织学生到野外去游玩,此时再引导学生回忆游玩时发现了什么,用联系生活实际的方法帮助学生理解这个词语。) 4)这一节怎么读呢自由试读、指名读、评读、范读、齐读。 5)过渡:大自然用语言告诉了人们什么呢 5.学读第2节。 1)谁喜欢读这一节指名读。 2)水中的小蝌蚪像什么(贴小蝌蚪图)指名读第1句。 看.课件。(小蝌蚪在溪水里游来游去,春暖花开)范读,齐读。

《大自然的语言》听课心得体会 上周三,学校组织了学校老师们听了赵凤娟老师的一节语文课——《大自然的语言》,收获很多。置身于课堂教学中,看到赵凤娟老师气定神闲、明晰的教学思路、较强的课堂调控能力、亲切的语言,在课堂中的娓娓道来,都让我学到了很多…….赞叹之余,更多是深深的沉思,为什么会有如此的魅力为什么在课堂上学生乐此不疲从中我更深刻地体会到了学习的重要性与紧迫感。下面我谈谈自己的体会。 第一、吃透教材是最根本的。听完赵老师的师范课后,我认为她对教材的把握都有其独到之处,都能抓住题眼,一步步的深入文本。从课题入手,让孩子们谈谈看到课题后说说自己想到的问题。再让孩子初读课文,纠正字音,解决不理解的生词,为学习课文扫清障碍。第三步是让孩子们整体感知课文,从诗中找出属于大自然的语言,(让孩子喜欢哪一小节,就读哪一小节。)符合孩子们的学习特点。 第二、注重启发式教学,让学生主动学。新课程标准要求让学生成为学习的主体,教师是这个主体的引导者。本节课上。对于孩子们出现不懂的地方,赵老师都适时的给予学生指导。例如:对于“镶嵌”一词的理解,学生说的不到位,老师给孩子们讲解的自然、清楚等。 第三、注重引导学生朗读。赵老师的课上都非常注重指导学生朗读,但决不是为了读而读,而是在体会情感的基础上去读,并且对读的要求也不尽相同,例如:在指导:“白云飘得高高,明天准是个晴天。”这句话时,问问孩子们去掉红色的字好不好,孩子们能体会到去掉不好,接着告诉孩子们这两个词可以重读。再让孩子们试着读读。这时孩子们读得特别好。 第四、注重学习习惯的养成。赵老师的课上个个环节中都体现着对孩子学习习惯的培养。例如:读书时要求学生书拿正、45度打开,身体坐直等,在学生回答问题的时候要求学生把手举规范。这些习惯的培养对孩子是终身受益的。另外,俗话说的好“不动笔墨不读书”,做好笔记,有利于培养学生集中精力的好习惯,赵老师的课上这点体现的特别好。需要孩子们做笔记的地方都会提醒孩子们。 第五、亲切的评价语言。赵老师评价学生的语言是那么贴切,到位,如有的老师运用“你最聪明、你会更加努力的、你真棒、你的眼睛已经告诉我答案了”等来鼓励学生。这些朴实,自然的语言,对我感触很深。在以后的课堂上,我也试着让我的学生感受这些美丽的评价语言。 第六、多媒体运用的恰到好处。多媒体是辅助我们教学工作的,赵老师在课上运用自如,非常好的配合的我们的教学,更好的让孩子们投入到学习中,提高孩子们的学习兴趣。达到更好的教学效果。 通过此次活动,我对语文教学应是动情去读去感受有了更深刻的认识。我觉得,今后的教学中,不仅要向有经验的老教师请教,还要向富有朝气、有思想的年轻教师学习,以便提高自己的教学水平! 《在山的那边》听课心得体会 上周三,听了赵凤娟老师的《在山的那边》一课,对于正在语文教学的路途上摸索前进的我来说,这次学习使我产生很大的思想震动,当然收获也很多。我谨将自己的所得所获所悟从以下几个方面谈一谈: 一、注重指导学生朗读,恰当点评学生的发言。 在语文课堂中应让学生多读,让学生在阅读的过程中进入境界,并且还要生发联想,才能更有感情的朗读,也才能更深入地理解文意。在这次语文课堂上,赵老师在执教《在山的那边》一课中将阅读贯穿始终,对学生的读书通常做了如下安排:

9 古诗三首课时练 第一课时 一、将诗句补充完整,并完成后面练习。 从军行 【唐】王昌龄 青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。 ,。 1.一、二句中的“暗”、“孤”二字,形象地展现了边塞__________的景象,突出了将士们戍边生活的孤寂、艰苦。2.最后一句写出了将士们的心声,表现了他们_______________的意志和豪情。

【答案】 一、黄沙百战穿金甲不破楼兰终不还 1.荒凉、严寒、空旷、阴沉 2立誓破敌,决战决胜

第二课时 一、对于《闻官军收河南河北》赏析不确切的一项是() A.这首诗集中表现出了诗人忽闻捷报后一瞬间的感情,突出地写了一“喜”字。 B.一个“满”字,表露了诗人高兴的眼泪如泉涌的状貌,逼真地展示了一个饱经沧桑,在战乱中苦苦挣扎的人此时此地喜不自禁的感情。 C.“青春作伴好还乡”一句,诗人用拟人手法写出了自己在欢庆之时急于还乡的心情。 D.一个“下”字说明“巫峡”到“襄阳”是逆流而上,一个“向”字表明从“洛阳”到“襄阳”已改换了陆路。二、表现诗人一家欣喜欲狂的句子是:______________________,________________________。三、“剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳”中的“忽传”二字表现出_____________,诗人“涕泪”是因为_____________________________________________。“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”之句,营造了一幅__________的画面,表达了诗人_____________的心境。

【答案】 一、D 二、却看妻子愁何在漫卷诗书喜欲狂 三、消息来得突然听到胜利的消息喜极而泣,又有对自己长期颠沛流离生活的感慨疾速飞驰迫不及待、归心似箭

5大自然的语言 1.下列各项中加点字的注音全部正确的一项是(A) A.竺.可桢(zhú)翩.然(piān) 重峦叠嶂.(zhàng) B.萌.发(méng) 农谚.(yàn) 销声匿.迹(nuò) C.簌.簌(sù) 物候.(hòu) 风雪载.途(zǎi) D.经.度(jīng) 差.别(chā) 草长.莺飞(cháng) 【解析】B项,“销声匿迹”的“匿”读作nì;C项,“风雪载途”的“载”读作zài;D项,“草长莺飞”的“长”读作zhǎng。 2.下列句子中,没有错别字的一项是(B) A.大家用同一个题目作文,可是写出来的文章却相差悬姝。 B.贝壳小心翼翼地把石子含到嘴里,慢慢孕育,使它变成美丽的珍珠。 C.熔化的雪水,从高悬的山涧、从峭壁断崖上飞泻下来,像千百条闪耀的银链。D.时间是不可占有的公有财产,随着时间的堆移,真理会愈加显露。 【解析】A项,“悬姝”应为“悬殊”。C项,“熔化”应为“融化”,“熔化”指的是固体通过加热而变成液体的过程,一般指金属、石蜡等;“融化(溶化)”指的是冰、雪变成水的过程,通常用“融化”。D项,“堆移”应为“推移”。3.下列句子中加点词语使用不正确的一项是(D) A.花香鸟语,草长莺飞 ....,都是大自然的语言。 B.寒冬腊月,屋外一片衰草连天 ....,大兴西瓜种植基地的温室大棚却是绿意融融。 C.在风雪载途 ....的历史记忆里,只有建筑始终用最直白的语言诉说着城市文明的源远流长。 D.每年暑假,有关部门都会加大对游泳池卫生的监管力度,变化一年比一年大, 周而复始 ....。 【解析】“周而复始”指一次又一次地循环,一般作谓语,此处用来形容“变化”不妥。 4.中国古代“二十四节气”的命名反映了季节更替、物候现象、气候变化等,是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法。下列表示四季开始的节气的一项是(B)

大自然的语言》教案 教学目标: 1、知识目标: A、学习阅读科普文章,了解简单的物候知识。 B ?初步了解一些说明文的知识,掌握有条理地说明事物和举例说明的方法。 2 、能力目标: A ?整体感知课文,能按照要求筛选相关信息并概括文章要点,逐步提高学生阅读科普文 章的能力。 B ?理清文章的说明顺序,探究事理说明文的写作技巧,引导学生有条理地说明事理。 C.揣摩语言,体会本文语言准确严谨、生动优美的特点,增强语言感悟力,并学习运用生动的语言说明事物。 3 、情感、态度、价值观目标: 培养学生热爱大自然的情感和探索科学奥秘的兴趣。 教学重点 1.理清课文的说明顺序,体会说明的条理性,训练学生快速筛选信息,初步概括内容 要点。 2 ?学习本文准确严谨、生动优美的语言,体会说明的生动性。 教学难点 1?理清决定物候现象来临的四个因素的说明顺序,并探究这样安排的好处。 2?概括物候学对于农业生产的重要意义,筛选提示性词语,进行全面概括。 教学方法与手段 教学过程: 第一环节:激发兴趣,导入新课。(多媒体显示春、夏、秋、冬四幅美丽的图画。 导语:春柳的飘逸,夏荷的袅娜,秋枫的激情,冬梅的傲岸,如诗如画,各具风韵,这 就是物候现象。今天我们就来学习一篇有关物候学知识的文章——《大自然的语言》 自然的语言》的作者是我国著名的气象和地理学家竺可桢。(板书文题和作者)第二环节:朗读课文,整体把握文意 1 、作者介绍 2、正音、解释

3、学生读(学生据个人喜好朗读、默读、略读、精读、跳读、连读)课文,然后根据要求,快速准确地筛选信息,整体把握文意。 师:下面请同学们根据个人喜好朗读、默读、略读、精读、跳读或者连读课文,快速准确地从课文中筛选整理信息。找出屏幕上的问题的答案,准备抢答。我们将看哪一大组的同学在 抢答中答得又快又好! (1)什么是大自然的语言?什么叫物候学? (2)物候观察对农业有什么重要意义? (3)决定物候现象来临的决定因素有哪些? (4) 研究物候学有什么意义? 答案: 1、草木枯荣、候鸟来去等自然现象,古代劳动人民称之为物候。利用物候来研究农业生产的科学, 叫物候学。 物候:主要指动植物的生长,发育,活动规律与生物的变化对节候的反应。例如,植物的冬芽萌动,抽叶,开花,结果,落叶动物的复苏,始鸣,繁育,迁徙等,非生物现象,例如:始霜,始雪,结冻,解冻等。 物候学:也称“生物气候学” ,研究生物的生命活动现象与季节变化关系的科学。 2、反映气候条件对生物的影响,比较简便,容易掌握。可以广泛地运用在农业生产上。 3、①纬度的差异 ②经度的差异 ③高下的差异 ④古今的差异 图片分析:

人教版五年级语文下册课课练附带答案 1、草原课课练 1.看拼音写词语。 ɡāoɡēlǜtǎn róu měi cuì sè yù liú ( ) ( ) ( ) ( ) qílìhuí wèi jīn piāo dài wǔ ( ) ( ) ( ) 2.词语手拉手: 无边的小诗各色的帽子 白色的带子静寂的微笑 奇丽的大花尖尖的衣裳 迂回的绿毯会心的草原 3.形近字组词。 渲()吁()勒()羞()喧()迂()勤()差()【句段集锦】 仔细读下面的句子,填一填: 1.“羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花。”在这个句子里,运用了两个比喻,一个是把()比作绿毯,另一个是把()比作()。 2.“那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中

国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。” (1)渲染是指: (2)勾勒的意思是: (3)这句话说明了: 3.联系生活实际说说你对这句话的理解。 “蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳!” 你的理解是: 【课文链接】 1.读了这篇课文,你觉得草原的特点是:(),草原上的景美()更美。 2.你觉得本课在写法上有哪些特点? 【课外延伸】 1.阅读: (1)、这次,我看到了草原。那里的天比别处的更可爱,空气是那么(),天空是那么(),使我总想高歌一曲,表示我满心的愉快。在天底下,( ),而并不()。四面都有小丘,平地是绿的,小丘也是绿的。羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像给无边的()绣上了白色的()。那些小丘的线条是那么(),就像只用绿色(),不用 ()的中国画那样,到处(),轻轻流入云际。这种境界,既使人惊叹,又叫人(),既愿(),又想坐下

大自然的语言阅读附答案 阅读是一种主动的过程,是由阅读者根据不同的目的加以调节控制的,陶冶人们的情操,提升自我修养。下面是小编搜集整理的大自然的语言阅读附答案,希望对您有所帮助! 大自然的语言阅读附答案①立春过后,大地渐渐从沉睡中清醒过来。冰雪融化,草木萌生,各种花次序递次开放。再过两个月,燕子翩然归来。不久,布谷鸟也来了。于是转入炎热的夏季,这是植物孕育果实的时期。到了秋天,果实成熟,植物的叶子渐渐变黄,在秋风中簌簌地落下来。北雁南飞,活泼在田间草际的昆虫也都销声匿迹。到处呈现一片衰草如烟的景象,准备迎接风雪载途的寒冬。在地球上温带和亚热带区域里,年年如是,循环往复。 ②几千年来,劳动人民注意了草木荣枯、候鸟去来等自然现象同气候的关系,据以安排农事。杏花开了,就仿佛大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又仿佛在暗示要赶快种谷子。布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:“阿公阿婆,割麦插禾。”这样看来,花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。 ③这些自然现象,我国古代劳动人民称它为物候。物候知识在我国起源很早。古代流传下来的许多农谚就包含了丰富的物候知识。到了近代,利用物候知识来研究农业生产,已经开展为一门科学,就是物候学。物候学记录植物的生长荣枯,动物的养育往来,如桃花开、

燕子来等自然现象,从而了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响。 ④物候观测使用的是“活的仪器”,是活生生的生物。它比气象仪器复杂得多,灵敏得多。物候观测的数据反映气温、湿度等气候条件的综合,也反映气候条件对于生物的影响。应用在农事活动里,比较简便,容易掌握。物候对于农业的重要性就在这里。下面是一个例子。 ⑤北京的物候记录,1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府海棠、丁香、刺槐的花期比1961年迟十天左右,比1960年迟五六天。根据这些物候观测资料,可以判断北京地区1962年农业季节来得较晚。而那年春初种的花生等作物仍然是按照往年日期播种的,结果受到低温的损害。假如能注意到物候延迟,选择适宜的播种日期,这种损失就可能避免。 ⑥物候学这门科学接近生物学中的生态学和气象学中的农业气象学。物候学的研究首先是为了预报农时,选择播种日期。此外还有多方面的意义。物候资料对于安排农作物区划,确定造林和采集树木种子的日期,很有参考价值,还可以利用来引种植物到物候条件相同的地区,也可以利用来避免或减轻害虫的损害。我国有很大面积的山区土地可以耕种,而山区的气候、土壤对农作物的适应情况,有很多地方还有待调查。为了便利山区的农业开展,开展山区物候观测是须要的。 ⑦物候学是关系到农业丰产的科学,我们要进一步加强物候观测,

5.《大自然的语言》优质课教案 初中八年级语文下册人教版新教材 一.教学目标 1.了解物候学的内容、意义、成因和发展前景等有关知识。 2.学习文章的说明顺序和说明方法。 3.体会文章说明语言的准确、生动。 4.激发学生探索科学奥秘的兴趣。 二.学情分析 1.学生的知识基础和生活经验 本文介绍丰富的物候现象很有条理,语言形象、生动、典雅,贴近生活。容易调动学生的学习积极性,为本文的学习创造了良好的条件,但本文蕴含的物候知识以及个别专业术语较深奥,八年级学生学习起来有一定的难度,应结合学生的生活经验突出重点、突破难点。 2.能力分析 学生对说明常识的把握没有问题,并且能够通过认真阅读、感悟文章的思想内涵。 3.一般特点和学习风格 学生已经养成了合作探究的习惯,因此在课堂上给学生多创造一些相互交流、合作探究的机会。

三.重点、难点 教学重点: 1.了解物候学的内容、意义、规律和发展前景等有关知识。 2.学习文章的说明顺序和说明方法。 教学难点: 本文的逻辑顺序及各部分内容之间的联系。 四.课时安排 1课时 五.教学过程 [一].导入新课 同学们,语言是人类最重要的交际工具。我们人类用语言进行交流,用语言来表情达意,那么五彩缤纷的大自然有它自己的语言吗?燕子呢喃,春风拂面,告诉我们春天来了;蝉声聒噪,烈日炎炎,告诉我们夏天来了;田野金黄,北雁南飞,告诉我们秋天来了;白雪皑皑,粉妆玉砌,漫天的雪花告诉我们冬天来了。其实,春夏秋冬,斗转星移,草木荣枯,候鸟去来,都是大自然的语言。今天就让我们一起走进竺可桢先生的《大自然的语言》,来聆听大自然的声音吧!(板书:大自然的语言、竺可桢) [二].朗读课文,整体感知 过渡:下面请同学们朗读一、二自然段。

第一单元神奇的西部 1 草原 一、看拼音写词语。 ɡāo ɡē lǜ tǎn róu měi xuàn rǎn ɡōu lè lǐmào jūshù ()()()()()()()huíwèi sǎ tuō yūhuíjíchí xiūsè ()()()()() shuāi jiāo tiān yárè hū hūyíbì qiān lǐqílì ()()()()() c uìsèyùliú jīn piāo dài wǔ mǎtí dīyín ()()()() 二、词语手拉手: 无边的小诗各色的帽子 白色的带子静寂的微笑 奇丽的大花尖尖的衣裳 迂回的绿毯会心的草原 三、根据意思写词语。 1、形容草原上绿色无边的景象。() 2、十分自在、不受拘束。() 3、绿色浓郁得将要流动似的。() 4、过分约束自己,显得不自然。() 5、细细地回忆、品味。() 6、形容骏马奔腾,草原上的人们热情奔放的样子。() 四、按课文内容填空。 1、那里的天比别处的更可爱,空气是那么(),天空是那么(),是我总是想(),表示我满心的()。在天底下,一碧(),而并不(),四面都有小丘,平地是绿的,小丘也是绿的。羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走到哪里都像给无边的()绣上了白色的()。那些小丘的线条是那么(),就像只用绿色(),不用墨线()的中国画那样,到处(),轻轻流入()。这种境界,既使人(),又叫人(),既愿(),又想坐下()一首奇丽的小诗。在这境界里,连骏马和大牛都有时候(),好像()着草原的无限()。 2、草原上行车十分(),只要方向不错,怎么走都可以。初入草原,听不见 (),也看不见(),除了一些()的小鸟。走了许久,远远的望见了一条()的明如玻璃的带子——河!牛羊多起来,也看到了马群,隐隐有鞭子的()。快了,快到了。忽然,像()似的,远处的小丘上出现了一群马,马上的男女老少穿着各色的衣裳,群马(),襟飘带舞,像()向我们飞过来。这是主人来到几十里外欢迎远客。 3、读了这篇课文,你觉得草原的特点是:、,草原上的景美更美。 五、品味探究。 1、“羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花。”这个句子运用了两个比喻,一个是把比作绿毯,另一个是把比作大花。 2、“那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。”这里的“渲染”是指:;勾勒的意思 是:;这句话说明了:。 3、“蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳!”你是怎样理解这句话的?

大自然的语言测试卷(附答案) 第十六课大自然的语言【基础练习】 1.给下列各组多音字注音。和平( ) 落叶( ) 差劲( ) 和面( ) 落枕( ) 出差( ) 和了( ) 丢三落四( ) 参差( ) 2.选择恰当词语填空。 (1)物候――的数据反映气温、温度等气候条件的综合,也反映气候条件对于生物的影响。A.观察 B.观测 C.观看 (2)杏花开了,就好像大自然在传语要赶快――。 A.耕种 B.播种 C.耕地 (3)物候资料对于安排农作物――,确定造林和采集树木种子的日期,很有参考价值。 A.区别 B.区分C.区划 (4)如果能注意到物候――,选择适宜的播种日期,这种损失就可以避免。 A.延迟 B.推迟 C.推长 3.“立春过后,大地渐渐地从沉睡中苏醒过来。冰雪融化,草木萌发,各种花次第开放”这段文字运用的表达方式和修辞方法是( ) A.抒情比喻拟人 B.证明拟人比喻 C.叙述拟人比喻 D.描写对偶拟人 4.本课的说明极有条理性,其逻辑顺序正确的一项是( ) A.物候现象的成因――对农业生产的意义――物候现象的特征――研究意义 B.物候现象的特征――决定的因素――对农业生产的意义――决定意义 C.物候现象的特征――对农业生产的重要性――决定因素――研究意义 D.大自然的现象――物候现象的特征――物候现象的成因――研究意义5.下列文字正确的排列顺序是( ) ① 古代流传下来的许多农谚就包含了丰富的物候知识②物候学记录植物的生长荣枯,动物养育往来,如桃花开,燕子来等自然现象从而了解随着时节推移的气候变化和这种:化对动植物的影响。③这些自然现象,我国古代劳动人民;它为物候。④到了近代,利用物候知识来研究农业生产,已经发展为一门科学,就是物候学。⑤物候知识在我国起源很早。【综合练习】物候现象的来临决定于哪些因素呢? 首先是纬度。越往北桃花开得越迟,候鸟也来得越晚。值得指出的是物候现象南北差异的日数因季节的差别而不同。我国大陆性气候显著,冬冷夏热。冬季南北温度悬殊,夏季却相差不大。在春天,早春跟晚春也不相同。如在早春三四月间,南京桃花要比北京早开20天,但是到晚春五月初,南京刺槐开花只比北京早10天。所以在华北常感觉到春李短促,冬天结束,夏天就到了。经度的差异是影响物候的第二个因素。凡是近海的地方,比

5、大自然的语言(一) 教学目标: 1、知识目标: A、学习阅读科普文章,了解简单的物候知识。 B.初步了解一些说明文的知识,掌握有条理地说明事物和举例说明的方法。 2、能力目标: A.整体感知课文,能按照要求筛选相关信息并概括文章要点,逐步提高学生阅读科普文章的能力。 B.理清文章的说明顺序,探究事理说明文的写作技巧,引导学生有条理地说明事理。 C.揣摩语言,体会本文语言准确严谨、生动优美的特点,增强语言感悟力,并学习运用生动的语言说明事物。 3、情感、态度、价值观目标: 培养学生热爱大自然的情感和探索科学奥秘的兴趣。 二、教学重点 1.理清课文的说明顺序,体会说明的条理性,训练学生快速筛选信息,初步概括内容要点。 2.学习本文准确严谨、生动优美的语言,体会说明的生动性。 三、教学难点 1.理清决定物候现象来临的四个因素的说明顺序,并探究这样安排的好处。 2.概括物候学对于农业生产的重要意义,筛选提示性词语,进行全面概括。 四、教学方法与手段 本节课的教学充分体现了新课程标准的精神,即在学生的学习中,注重知识与能力、过程与方法,情感态度和价值观三个方面的共同发展。教学方法具体如下: 1.朗读法。生动的说明易于激发读者的阅读兴趣。基于这一点,我引导学生采用多种形式的朗读,在朗读中感悟事理。 2.讨论法、点拨法。引导学生充分发挥集体的智慧,自主学习、合作探究,共同分享合作的乐趣,感受成功的喜悦。在学习过程中我做以适当的点拨。 3.竞赛激励法。初中生有好胜心理,在训练学生快速筛选信息时,宜用此法,激发他们的参与热情和学习兴趣。 4.涵泳品味法。对语言的理解运用尤须如此。 5.延伸拓展法。采集几则农谚,说说它们包含的物候知识,便于把课堂学到的知识转化为能力。 本课以多媒体课件为辅助教学手段。 五、教学设想: 本单元说明文的教学是在前一单元基础上进行的,学生对说明文的体裁、说明顺序和说明方法已有一定了解。因此,在教学本文时应引导学生了解本文说明的对象及其特征,理清说明的顺序、条理,理解说明事物时所运用的语言的特点。 全文用一个课时进行教学。先引导学生分析课文,从总体上把握课文的内容和结构。再引导学生对课文进行深入细致的讨论和研究,以进一步掌握本文的说明方法和语言特点。 六、教学过程: 第一环节:激发兴趣,导入新课。(多媒体显示春、夏、秋、冬四幅美丽的

人教版八年级上册《大自然的语言》教学设计 教学时间:教学班级:教学目标: 1、朗读课文,筛选课文主要信息,学习写读书摘要。 2、了解一些物候知识和物候学的研究在农业上的重要意义。 3、体味本文生动形象的说明语言。教学重点: 了解一些物候知识,理清影响物候来临的几个因素的顺序,体味本文生动形象的说明语言。教学难点: 理解影响物候来临的几个因素,体味本文生动形象的说明语言。教学方法:讲授法、自主、合作、探究法与点拨法相结合。教学用具:多媒体课件教学过程: 一、图片引入,激发兴趣 [出示图片](新吐绿芽的柳枝、亭亭玉立的荷花、翻飞如火的枫叶、傲雪独开的梅花)同学们,大自然手中的画笔色彩斑斓,大自然独特的语言更是魅力无穷。芍药低垂,那是在吟颂着生命的轮回;候鸟迁飞,那是在诠释着四季的唯美,所有的花香鸟语、草长莺飞、子燕翩舞、落叶翻飞,这一切都是大自然的语言。 这节课让我们一起走进一篇有关物候知识的科普文章:《大自然的语言》(板题) 教师简单介绍:作者是竺可桢是我国著名的气象和地理学家,被誉为“品格和学问的伟人”二、出示学习任务: 今天,我们的学习任务有四个: 1、感知一篇摘一摘(内容要点) 2、选读一段理一理(说明顺序) 3、精读一节品一品(生动语言) 4、仿写一段练一练(表达能力)三、感知一篇摘一摘 首先,我们来进入第一个环节: 1、积累字词(指名学生读自己积累的字词;然后教师出示重点字词,让学生齐读)出示: 2、速读课文筛选信息 我们知道课文是一篇讲述物候知识的文章,请同学们根据所提示的问题,说说你从课文中了解了哪些物候知识的主要信息? (指名学生说出自己提取的信息,教师引导学生找出内容要点,了解课文中介绍的物候知识,只要抓住文章中的关键性词句,我们理解起来就会方便、快捷和准确。) 小结:文章首先通过描绘四季变化引出什么是物候和物候学;然后说明物候观测与农业的重要关系; 接着说明决定物候现象来临的因素;最后说明研究物候学的重要意义。 (随机板书:物候、关系、因素、意义) 2、出示“摘录卡”

1、草原课课练 1.看拼音写词语。 ɡāo ɡē lǜ tǎn róu měi cuì sè yù liú ( ) ( ) ( ) ( ) qí lì huí wèi jīn piāo dài wǔ ( ) ( ) ( ) 2.词语手拉手: 无边的小诗各色的帽子 白色的带子静寂的微笑 奇丽的大花尖尖的衣裳 迂回的绿毯会心的草原 3.形近字组词。 渲()吁()勒()羞() 喧()迂()勤()差() 【句段集锦】 仔细读下面的句子,填一填: 1.“羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花。”在这个句子里,运用了两个比喻,一个是把()比作绿毯,另一个是把()比作()。 2.“那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。” (1)渲染是指: (2)勾勒的意思是:

3. 联系生活实际说说你对这句话的理解。 “蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳!” 你的理解是: 【课文链接】 1.读了这篇课文,你觉得草原的特点是:(),草原上的景美( )更美。 2.你觉得本课在写法上有哪些特点? 【课外延伸】 1.阅读: (1)、这次,我看到了草原。那里的天比别处的更可爱,空气是那么(),天空是那么(),使我总想高歌一曲,表示我满心的愉快。在天底下,(),而并不()。四面都有小丘,平地是绿的,小丘也是绿的。羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像给无边的()绣上了白色的()。那些小丘的线条是那么(),就像只用绿色(),不用()的中国画那样,到处(),轻轻流入云际。这种境界,既使人惊叹,又叫人(),既愿(),又想坐下()一首奇丽的小诗。在这境界里,连骏马和大牛都有时候(),好像()着草原的无限乐趣。 (1)根据课文内容在横线上填上适当的词语。 (2)用短文中带点的词语造句。 (3)读完这段话,你有怎样的感受? (2)、马上的男女老少穿着()的衣裳,群马()襟飘带舞,像一条向我们飞奔过来。

班级 姓名 组别 评价 【学习目标】 1、 树立人类与自然必须和谐相处才能良性发展的观点,激发学生热爱自然进而认识和了解自然的热情。 2、 理解文中“文字”的比喻含义。 3、 了解全文的说明结构,准确清楚地把握大自然中有哪些种类的“文字”。 4、 掌握本文所采用的说明方法及其作用 【使用说明与学法指导】 1、 理清课文的说明顺序,体会说明的条理性,训练学生快速筛选信息,初步概括内容要点。 2、 学习本文准确严谨、生动优美的语言,体会说明的生动性。 3、 理清决定物候现象来临的四个因素的说明顺序,并探究这样安排的好处。 4、 概括物候学对于农业生产的重要意义,筛选提示性词语,进行全面概括。 【知识链接】 竺可桢(1890—1974),浙江上虞人,20世纪卓有成就的科学家、教育家,气象学家,地理学家, “品格和学问的伟人”。 著有《二十八宿起源之时代与地点》 《我国五千年气候变迁的初步研究》 【自主学习】 1、 字词积累:(给加横线的字注音) 衰草连天( ) 连翘( ) 纬度( ) 销声匿迹( ) 蓑衣( ) 阻挠( ) 忌讳( ) 悄然无声( ) 2、 解释下列词语 (1)翩然: 孕育: (3)次第: 途: (5) ______________________________________________________ 销声匿迹: (6) ______________________________________________________ 周而复始: (7) ______________________________________________________ 风雪载途: 二、整体感知: 1、学生读课文两遍,然后根据要求,快速准确地筛选信息,整体把握文意。 (1)什么叫物候?什么叫物候学? (2) 物候观测对农业有什么重要意义? (3) 决定物候现象来临的因素有哪些? (4)研究物候学有什么意义? 2、划分段落层次,理清文章的说明顺序 (1)选两位同学划分段落层次,理清全文思路。 (2)理清文章的说明顺序,探究作者说明的技巧。(选两位同学用自己的话概括介绍本文的说明顺序。如有不 同见解,其被誉为 《物候学》等。 (2)

大自然的语言 我们今天就来学习说明文阅读方法之一,抓关键词、关键句

什么是关键词?如“首先,其次这样表示前后顺序的词,还,也,此外等连词,这、这些等代词”。 关键句一般是段落中概括总结性的句子,或是能体现段落中心思想的句子,一般在段落开头或结尾,根据关键词能够准确定位关键句。 下面同学们再次阅读文章,找关键词、关键句,并且根据关键句来概括,文章介绍有关物候哪些方面的知识?概括好了就在旁边做标注。你找到的关键句是?好,通过这个关键句你能概括这是在讲关于物候哪方面的知识?那这个关键句是否能概括这一部分的主要内容? 1、你找到的关键句是?这样看来,花香鸟语、草长莺飞,都是大自然 的语言。这是有关物候什么知识?什么是物候?那什么是物候这句话需要结合上下文,我们先把它放一放。 2、关键句是这些自然现象,我国古代劳动人民称它为物候。你通过这句话能了解物候的什么知识?什么是物候、物候的定义。这些自然现象是哪些?往哪里找? 3、你的关键句是?到了近代,利用物候知识来研究农业生产已经发展为一门科学,就是物候学。这是有关物候的什么知识?物候学的定义。 4、物候观测使用的是“活的仪器”,,物候观测的数据……,这是什么知识?物候观测数据,这段主要是想说明物候观测数据吗?作者写物候观测数据主要是想说明什么?关键句是“物候对于农业的重要性就在这里”,从关键句中概括有关物候的什么知识?物候对于农业的重要 性。关键句并不一定是段落开头第一句话,重要的是能概括段落 主要内容物候对于农业的重要性就在这里。通过这个关键句你能概括出这部分

是在说明有关物候哪方面的知识?找同学说物候对于农业的重要性 是什么?注意关键词,这里 5、你的关键句是?物候现象来临决定于哪些因素?所以这部分就在 讲物候现象决定因素,哪些因素?纬度、经度、,可不可以把这几个决定因素调换顺序?首先是咼下,其次 ........ 为什么不行?首先是第一,第一个因素就是最主要的因素,所以决定物候现象的这几个因素是按照什么顺序排列?由主到次写作顺序。这部分的关键词是…… 所以理清关键词还能帮助我们思考文章的写作顺序。 6、还有关键句吗?物候学这门学科接近生物学中的生态学……通过 这个关键句你能概括出本段的主要内容吗?不是所有的关键句都在 开头,你要找能帮助你概括段落大意的句子。哪一句? 你的关键句是?此外还有多方面的意义。从中可概括这部分阐述物候的什么知识?物候学的意义,你说一下有哪些意义?这部分的关键词有“首先,还,也”,这些关键词分清主次,说明这几句是围绕一个方面进行说明的。 关键句找的差不多了,你能不能完整的说一下本文的写作思路? (提 示:哪几段写了什么?) 所以我们再来看这四个问题,什么是物候?什么是物候学?这是第三自