文章编号:1671-1505(2005)01-0034-11 文献标识码:A

鄂尔多斯盆地西南地区上三叠统延长组

沉积相及石油地质意义

付金华1,2 郭正权2 邓秀芹2

1西北大学地质系,陕西西安 710069

2中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院,陕西西安 710021

摘 要 鄂尔多斯盆地三叠系延长组主要发育东北和西南两大沉积体系,东北的河流三角洲体系已为大量的勘探研究资料所证实,而西南体系因受勘探程度限制,目前研究不够

。本文通过最新钻探成果,结合盆地西南部露头资料,确立盆地西南地区三叠系延长组为冲积扇-扇三角洲沉积体系,发育冲积扇、扇三角洲、湖泊

(浊积)相。冲积扇以西南缘平凉崆峒山和

水河剖面为代表,扇三角洲及湖泊(浊积)相为区内钻井剖面所证实。

长6—长8为区内主力油层组,地层保存完整,钻探程度相对较高。扇三角洲前缘砂体类型以水下分流河道为主,局部发育河口坝。浊积体以厚层块状为主。长8亚期为扇三角洲前缘亚相最发育期,横向形成自西南向东北延伸的三支前缘砂体带,是石油聚集的重要区带;长7亚期随着湖盆沉降,周边抬升强烈,湖岸较陡,大量发育浊积体系;长6亚期湖退导致扇三角洲再次发育,但规模较长8亚期小。扇三角洲前缘砂体单层厚度大,砂岩粒度较粗,颗粒分选及物性好,是石油富集的最有利相带。

关键词 鄂尔多斯盆地 上三叠统 沉积相 冲积扇 扇三角洲 浊积

第一作者简介 付金华,男,1963年生,1982年毕业于江汉石油学院勘探系,现为西北大学在读博士,长庆油田分公司勘探开发研究院教授级高工,主要从事油气勘探地质研究。

Sedimentary facies of the Yanchang Form ation of Upper T riassic

and petroleum geological implication in southw estern Ordos B asin

Fu Jinhua 1,2 Guo Zhengquan 2 Deng Xiuqin 2

1Depart ment of Geology ,Northwest U niversity ,Xi ’an 710069,S haanxi

2Research Institute of Pet roleum Ex ploration and Development ,Changqing Oilf ield Com pany ,

Pet roChina ,Xi ’an 710021,S haanxi

Abstract In the Yanchang Formation of Triassic in the Ordos Basin mainly two sedimentary sys 2tems are developed :the northeastern and southwestern systems 1It has been proved that the northeast 2ern sedimentary system is a river delta system through abundant research data 1However ,the south 2western system is little studied as there has been only limited efforts in exploration 1Based on the latest drilling and outcrop data ,it has been concluded that the southwestern sedimentary system in the Or 2dos Basin is an alluvial fan 2fan delta system and the alluvial fan ,fan delta and lake facies or turbidite facies were developed 1The alluvial fan is typical in the sections of Pingliang K ongdongshan and Ruishuihe River 1The fan delta and lake facies or turbidite facies are proved by observation on the drilling sections in the study area 1The main reservoirs include the intervals Chang 6to Chang 8and the

第7卷 第1期2005年 2月

古地理学报

JOURNAL OF PALAEO GEO GRAPHY

Vol 17 No 11

Feb 1 2005

strata are preserved integration with relatively high intensity of drilling efforts1The subaqueous dis2 tributary channel is the main type of the fan delta front while the channel mouth bar is developed local2 ly1The turbidite sandstone is mainly thick2bedded1Fan delta front subfacies was best developed during the Chang8Subage1Three delta front sandbody belts are formed from southwest to northeast and they are the important areas where hydrocarbon accumulates1The turbidite system was well developed in the Chang7Subage because the lake basin subsided,the periphery was uplifted strongly and the lakeshore was very steep1The fan delta was developed again because the lake regression occurred during the Chang6Subage,but the scale was smaller than that of the Chang8Subage1The fan delta front sandbody is the most advantageous zone of petroleum accumulation because of its great thickness, coarse grainsize,well sorting and good physical properties1

K ey w ords Ordos Basin,Upper Triassic,sedimentary facies,alluvial fan,fan delta,turbidite About the f irst author Fu Jinhua,born in1963,was graduated from the Department of Explo2 ration in Jianghan Petroleum Institute1Now he is a senior engineer at the Research Institute of Explo2 ration and Development of Changqing Oilfield Company,PetroChina and is mainly engaged in the geo2 logical research for petroleum exploration1

1 前 言

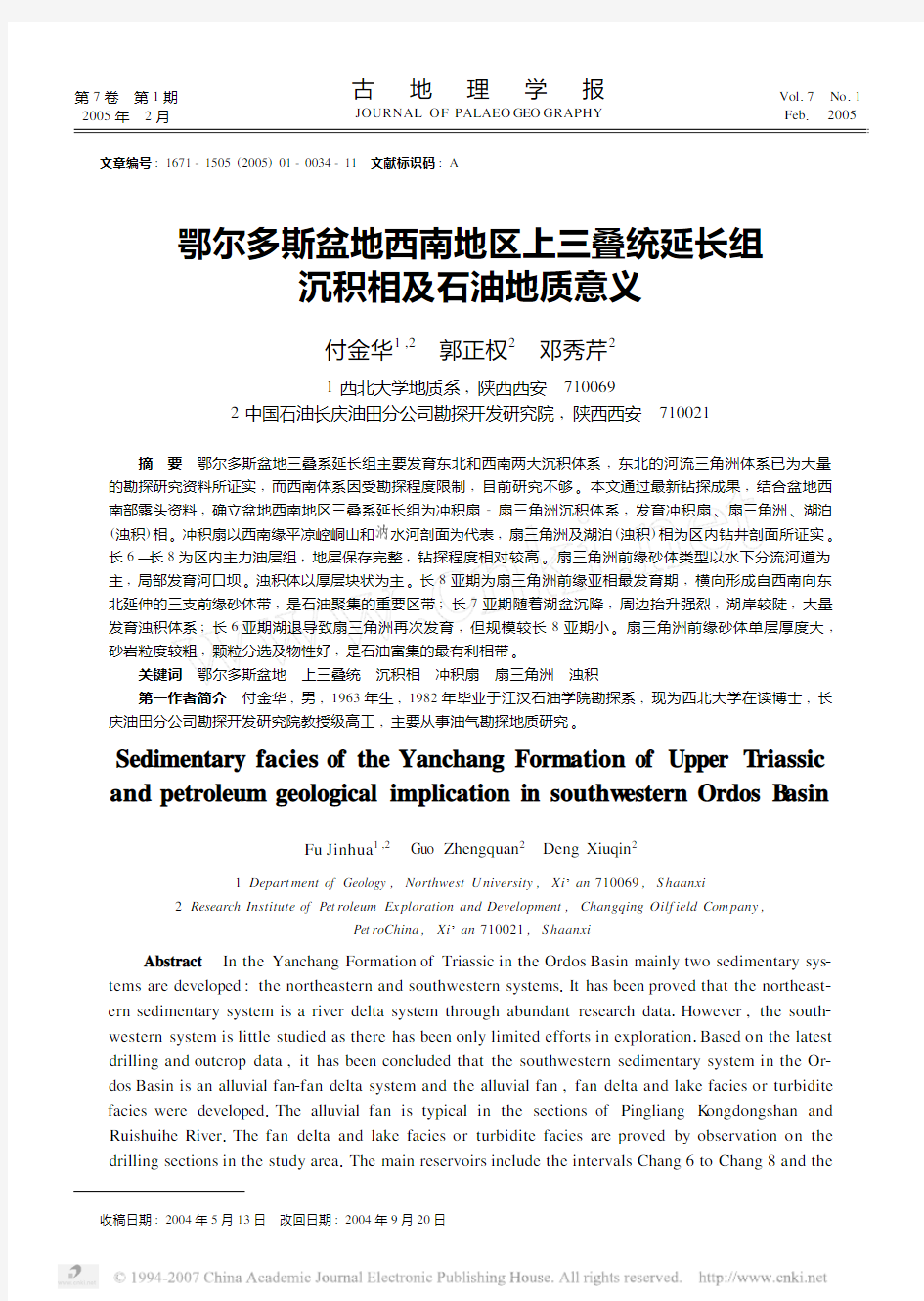

鄂尔多斯盆地是我国典型的克拉通沉积盆地。在经历了早古生代浅海台地和晚古生代的近海湖盆发育之后,

段,尤其是晚三叠世延长期,是湖盆发展的全盛期,湖盆底形呈西陡东缓的箕状,在东北、西南两大物源控制下,形成了以东北河流三角洲、西南扇三角洲为代表的两大沉积体系(何义中等,2001;张春生等,2000;魏红红等,2002;宋凯等,2003)。按沉积旋回将延长组自上而下分为10个油层组,依次为长1到长10(表1),其沉积特征反映了湖盆形成、发展和消亡的演化全过程。长9、长7、长4+5亚期是湖盆演化中的三大湖侵期,尤其是长7亚期,湖侵达到鼎盛期,沉积了盆地中生界最好的烃源岩。三大湖侵期之间是岸进期,以长8、长6、长3亚期为代表,形成了重要储集层系。盆地东北及中部广大地区经过多年综合研究和勘探证实,主要为一套河流相和三角洲相沉积,而盆地西南陇东地区(图1)延长组,因勘探程度较低而缺少系统的沉积相研究。本文通过盆地西南缘崆峒山、水河、策底坡等露头,结合区内100余口钻井剖面、岩心、测井等资料对延长组特别是长8到长6的沉积相进行了细致的划分,并探讨沉积相的分布演化河三角洲(宋凯等,2002;武富礼等,2004),又区别

于辫状河三角洲(武富礼等,2004)和水下扇Ξ。

图1 研究区构造位置图

Fig11 The tectonic location of the study area

第7卷 第1期付金华等:鄂尔多斯盆地西南地区上三叠统延长组沉积相及石油地质意义35

表1 延长组地层简表

Table1 The stratigraphy of the Y anchang Formation

地 层

系统组油层组

厚度/m岩 性

三

叠

系

上

三

叠

统

延

长

组

长10~240

暗色泥岩、泥质粉砂岩、粉细砂岩不等厚互层,夹碳质泥岩

及煤线

长2120~150 灰绿色、浅灰色细砂岩夹暗色泥岩

长390~110 浅灰、灰褐色细砂岩夹暗色泥岩

长4+580~100 浅灰色粉细砂岩与暗色泥岩互层

长6120~150

褐灰色块状细砂岩夹灰黑色泥岩,泥质粉砂岩、粉细砂岩互

层夹薄层凝灰岩

长780~100 暗色泥岩、碳质泥岩、油页岩夹薄层粉细砂岩

长870~85 暗色泥岩、砂质泥岩夹灰色粉细砂岩

长990~120 暗色泥岩、页岩夹灰色粉细砂岩

长10280~350 灰色厚层块状中细砂岩、粗砂岩,麻斑结构

中三叠统纸 坊 组 灰紫色泥岩、砂质泥岩与紫红色中细砂岩互层

2 沉积相特征

根据各种沉积相识别特征(冯增昭等,1994;焦养泉等,1998;魏红红等,1999)以及陆相湖盆主要沉积体系划分方案(裘亦楠和肖劲修,1982;中国石油学会石油地质委员会编译,1986;杨小萍和陈丽华,2001),并结合钻井、测井资料及3条周缘露头剖面资料,对盆地西南地区的沉积相进行分析,并划分出冲积扇、扇三角洲、湖泊浊积相等类型。各个相的特征如下:

211 冲积扇相

以平凉崆峒山砾岩最具代表性,该砾岩为一套典型的冲积扇沉积,具进积式冲积扇序列(图2)。序列下部为紫红、灰紫色细砂岩,含砾砂岩互层,具大型槽状交错层理或块状层理,为扇中辫状河、碎屑流沉积。序列上部为紫红、紫褐、灰褐色、灰黄色砾岩,不显层理,具反粒序,越往序列上部,粒径越大,分选越差,含泥增多,粒径最大可达50~80cm,为典型的扇根碎屑流沉积Ξ。

水河剖面为扇端辫状河序列(也有人把它归为辫状河体系),主要由中砂岩组成,局部发育粗砂岩和细砂岩,剖面自下而上分段明显(图3):序列片,甚至植物茎化石,具隐约可见的巨型槽状交错层理,是河道充填沉积物,厚度一般015m左右;序列中部为辫状河沉积序列的主体部分。以发育大型槽状交错层理为主,此外还常见楔状,板状和中、小型槽状交错层理。交错层层系厚度变化于015~3m之间,叠覆厚度可达10~20m,主要为横向砂坝和舌型砂坝沉积;序列上部平行层理段,多出现于大型交错层理的上部,厚度一般015~3m。反映水体由深至浅、搬运能力由强至弱的过程。

冲积扇主要分布在西部环县西的杨1井和演武西的安深1井及西南缘的平凉崆峒山、策底坡及陇县的龙1井、龙2井、长1井一带。

212 扇三角洲相

扇三角洲即“从邻近高地直接进入稳定水体的冲积扇”,是由冲积扇作为物源在水体中沉积的三角洲。扇三角洲的形成需要特殊的环境,多形成于张性断陷或走向滑移断层的边界,也有形成于克拉通区持续下沉的湖泊边缘(王寿庆,1993)。本文所论述的扇三角洲的形成环境属于后者。鄂尔多斯盆地三叠纪延长期湖盆呈西翼陡东翼缓的不对称箕状,使西南部古陆与东侧洼陷带之间形成较大落差,且

36

古 地 理 学 报2005年2月

图2 平凉崆峒山进积式冲积扇序列

Fig 12 The progradational sequence of alluvial

fan

in K ongdongshan section ,

Pingliang

图3 水河剖面辫状河沉积序列

Fig 13 The sedimentary sequence of braided river

in Ruishuihe section

水平距离短,这就造成了物源区的沉积物直接推进到湖区,形成了扇三角洲沉积。包括扇三角洲平原亚相和扇三角洲前缘亚相。研究区发育扇三角洲前缘亚相,包括河口砂坝、水下分流河道、末端坝、水下天然堤及分流间湾等几个微相。储集砂体主要为水下分流河道,局部为河口坝。

河口坝微相 在湖平面下降的情况下,沉积物

图4 西23井长8油层组扇三角洲前缘亚相垂向组合

供给速率大于新增可容空间的增加速率,三角洲不

断向湖盆中心推进,形成水退式或进积式三角洲前缘序列,这类序列在剖面上具有向上粒度变粗、砂层单层厚度增大的反旋回特点。沉积构造自下而上为沙纹层理、透镜状层理、交错层理、断续平行层理和板状层理。这种进积型三角洲前缘以西23井长8最为特征,剖面结构自下而上为(图4):

三角洲前缘斜坡末端滑塌沉积组合,岩性以细粉砂岩、粉砂质泥岩与泥质粉砂岩的互层为主,发育滑塌、滑动等变形构造;三角洲前缘河口坝沉积组合具大型斜层理(板状、楔状层理)及平行层理的中砂岩、细砂岩,局部见变形层理及泥岩撕裂屑构造(图5-1、-2、-3),具反粒序。电性曲线为漏斗形—钟形组合,反映出砂体不断向前推进的特点。旋回性制约了物性的纵向变化,孔隙度、渗透率值自下而上由低变高。

主要分布在镇原、西峰长6、长8油层组。水下分流河道微相 水下分流河道砂体不同于河口砂坝,纵向剖面具有下粗上细的正旋回特点,沉积构造自下而上有块状层理、板状层理、平行层理或断续平行层理(图5-2、-3),底部含有大量泥砾或泥岩撕裂屑,局部还可见到垂直虫孔,这种剖面结构以环第7卷 第1期付金华等:鄂尔多斯盆地西南地区上三叠统延长组沉积相及石油地质意义37

图5 扇三角洲相(1、2和3)以及湖泊浊积相(4、5和6)中的沉积构造

Fig 15 Sedimentary structures in fan delta facies (1,2and 3)

and turbidite facies (4,5and 6)

1—西44井长8油层组,三角洲前缘细砂岩中的变形及波状层理,岩心照片;2—西36井长8油层组,三角洲前缘细砂岩中的

38

古 地 理 学 报

2005年2月

图6

环41井长6油层组扇三角洲前缘水下分流河道沉积垂向组合

Fig16 The sedimentary sequence of submerged distributary channel of fan delta front of the interval 6of Y anchang Formation in Well Huan41

图7 庆21井长8油层组扇三角洲前缘

水下分流河道沉积垂向组合

Fig17 The sedimentary sequence of submerged distributary channel of fan delta front of the interval8of Y anchang Formation in Well Qing21

水下分流河道砂岩粒度粗,为中、中细砂岩,一般粒径1~3Φ,粒度概率曲线为一上凸三段式,下中段为跳跃组分,占95%(图8),斜率约70°,上段为悬浮组分,占5%左右,斜率约10°。自然电位曲线呈中高幅的钟形组合特征。

213 湖泊浊积相

湖泊浊积岩形成于深湖、半深湖环境,为洪泛河水的直接注入和浅水沉积物大规模滑塌的产物。主要受地形和补给沉积物重力流性质的控制(朱筱敏等,2004;刘宪斌等,2003)。在本区长6、长7地层中广泛发育。岩性主要为粉砂质泥岩、黑色泥岩、油页岩,中间常夹有星散状黄铁矿细晶,水平纹理发育,电测曲线为高伽玛的齿状曲线。

按空间分布可将浊积岩分为三角洲前缘浊积岩和前缘末端浊积岩。根据它们的层系厚度、岩石组成、剖面序列、沉积构造以及测井曲线等特征,又可区分为薄层浊积岩和块状浊积岩等两种岩石组合单元。侧翼。一般厚度5~40cm。局部厚度小于10cm 者又可称微层浊积岩。微层浊积岩属于泥质浊积岩,通常由下部的粉砂岩、粉砂质泥岩和上部的粉砂质泥岩或泥岩组成,砂地比约30%。粉砂岩底部不平整,岩性突变,常有微型重荷模出现,具有正粒序,上部为沙纹层及水平层,其组成相当于鲍玛序列的ADE段或CDE段。而在厚度大于10cm 的薄层浊积岩中,通常可见到较完整的由ABCD 段或ABCE段组成的鲍玛序列或ABC、ABD、AB E、AB、ADE、BCD组合(图9、图5-4)Ξ。岩石组成由下部的细粉砂岩、粉砂质泥岩到顶部页岩,底面具有较清楚的槽模、沟模、重荷模或出现砂球、火焰构造,向上依次为块状正粒序层、平行层、沙纹层(有时有变形层)及水平纹层,由滑塌作用、液化作用形成的变形层理、同生小断层十分发育。大多数情况下砂地比大于50%。各层纵向上砂泥韵律特征明显。

第7卷 第1期付金华等:鄂尔多斯盆地西南地区上三叠统延长组沉积相及石油地质意义39

图8 长8油层组粒度概率曲线Fig1

8 Probability curve of the interval8 of Y anchang Formation

图9 鲍玛序列组合特征

Fig19 The characteristics of Bouma sequence

21312 块状浊积岩

一般单层砂岩厚度为014~110m以上。累积厚度最厚可达10m以上。主要由细砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩等形成正旋回,砂地比大于40%。岩石分选中—好,局部较差。磨圆度为次圆~次棱角状。长6、7的粒度概率曲线为一下陡向上微凸的弧线,可分二段或三段直线(图10),下段为跳跃组分,中段为过渡组分,上段为悬浮组分。总体特征是碎屑颗粒粒径较小,一般大于115Φ,主要集中于2125~315Φ,跳跃组分含量60%~70%,斜率60°~70°,悬浮组分10%~15%,斜率0°~10°,过渡组分含量10%~20%。根据12口井55个样品的粒度分析资料,C=174134~637126μ,平均为279149μ;M=76195~341151μ,平均为130185μ,CM图解中为平行C=M基线的直线段(图11),与典型的浊流沉积一致。砂岩底部具有明显的突变关系,见有清楚的槽模、重荷模、砂球、火焰构造等(图5-5、-6)。砂岩以块状层理为主,块状砂岩中含有大量的异地泥砾,泥砾呈撕裂状,具有微细纹层,向上逐渐过渡为不清晰的平行层理,顶部厚度不大的粉砂质页岩中具沙纹层理或水

1)分布于深湖区中,其上下常夹深湖相黑色泥岩或油页岩;2)具有特殊的岩石组合,上部通常出现具有明显浊流沉积标志的薄层浊积岩,侧翼也与薄层浊积岩呈横向变化关系,底部或侧翼经常出现一套特殊的砂泥混杂沉积物,包括砂岩脉、液化的砂泥混杂变形层及砂泥层相互包卷现象。这种组合特征在固城川—庆阳的长6、长7及马岭的长7中都普遍存在,说明块状浊积岩是在特定的环境下形成的一种重力流沉积。

3 沉积相平面展布

311 长10—长9亚期

因钻探程度低,平面难以成图,根据个别钻井剖面并结合区域背景资料分析认为长10在本区以辫状河沉积为主,长9砂体不发育,属于湖盆形成早期的湖侵期,以湖泊体系为主。

312 长8亚期

长8—长6为区内主力含油层段,也是本文的主要研究层段。

根据区内100余口探井剖面序列、岩性、沉积

40

古 地 理 学 报2005年2月

图10 长6、7油层组粒度概率曲线

Fig 110 Probability curve of the intervals

6and 7of Y anchang Formation

图11 长6、7油层组CM 图

Fig 111 CM pattern of the intervals 6and 7

of Y anchang Formation

制沉积相图(图12、13和14)。

长8亚期自西向东发育由冲积扇—扇三角洲—浊流沉积相过渡的砂体带。湖岸线在环20井—安深1井—镇原西—剖14井—泾川一线,半深—深湖边界在环县东—庆阳—宁县—正宁南一线。其中,南部有四支砂体呈北东向展布,主要物源在平凉一带,三角洲前缘砂体形态由西南向东北随着向湖推进,不断向两侧分叉,显示出多个朵状体,剖面结构为厚层块状中-细砂岩,单层厚度可达20m 左右,粒度粗,分选好,杂基含量低,物性好,油层平均渗透率大于1×10-3μm 2,单层最高可达317×10-3μm 2,是目前发现的最好的储集砂体。北部两支砂体呈近东西向展布:一是来源于安深1井一带,向东伸到环县南;二是来自环20井西向东延伸至环县东(图12)。

东部庆阳、宁县半深湖区局部可见浊积体,以粉细砂岩为主,属薄层浊积岩。

313 长7亚期

长7亚期湖盆急剧下沉,为延长期最大湖侵期,湖岸线向西扩大至环20井西—平凉一线,半深湖—深湖边界西移至庆深2井西—剖18西—西类似,但因湖水变深砂岩规模明显不及长8亚期,薄层浊积岩、块状浊积岩均有发育,局部块状浊积岩物性变好而成为油气储层(图13)。

314 长6亚期

湖岸线比长7亚期略向湖心收缩,位置与长8亚期相当,半深湖—深湖区进一步缩小,只分布在宁县、正宁、旬邑及环县北部一带。与长7、长8亚期相比,盆地东北部河流三角洲沉积体系进入该区,经吴旗延伸至华池以南,并与西南物源的砂体交汇,此砂带具有典型的三角洲前缘朵体特点,砂地比高达83%,剖面结构具有下细上粗的反旋回前积特征,自然电位曲线为倒三角形,多项特征均显示出与西南扇三角洲体系的明显差异(图14)。

315 长4+5—长1亚期

三叠纪末的印支运动使盆地抬升,上三叠统延长组遭受风化剥蚀,长4+5至长1地层残缺不全,平面沉积相分区难以细化,总体属扇(辫状河)三角洲-湖泊沉积体系,长4+5至长1的纵向沉积序列反映出砂体不断进积、湖盆逐渐萎缩的演化过程。

4 石油地质意义

第7卷 第1期付金华等:鄂尔多斯盆地西南地区上三叠统延长组沉积相及石油地质意义41

图12 鄂尔多斯盆地西南地区上三叠统延长组长8油

层组沉积相

Fig 112 Sedimentary facies of the interval 8of Y anchang Formation of Upper Triassic in southwestern Ordos

Basin

图13 鄂尔多斯盆地西南地区上三叠统延长组

长7油层组沉积相

Fig 113 Sedimentary facies of the interval 7of Y anchang Formation of Upper Triassic in southwestern Ordos Basin

有明显的差异。长8亚期是三角洲主要建设期,扇三角洲前缘亚相发育,该相带水体较浅,受湖浪及岸流的改造砂体规模大,砂地比高。粒度粗,以中粗、中细砂岩为主,分选好,杂基含量低,物性较好。在滨岸附近,渗透率可大于1×10-3μm

2,是亿吨级西峰油田的主力油层,西峰两侧的扇三角洲前缘砂体是下步勘探的有利指向。进入长7亚期,湖盆下沉,水体加深,中部镇原—长武一带为扇三角洲前缘亚相,东部广大地区为半深湖—深湖环境,砂体类型以浊积体为主,其次为扇三角洲前缘砂体,由于水体较深,砂岩粒度较长8明显变细,以细砂、粉砂为主,渗透率一般小于015×10-3角洲前缘亚相为主,但砂体发育规模较小,砂岩厚

度小,物性差,只是在西部环20井、演19井一带局部有粒度粗、物性好的砂体发育。在庆阳以东的半深湖—深湖区的浊积砂体较发育,单层厚度10~20m ,连续分布面积500km 2,以细砂、粉细砂岩为主,渗透率一般小于013×10-3μm 2,含油普遍,试油可获得10t/d 的工业油流,是区内不可忽略的重要勘探领域。

5 结 论

鄂尔多斯盆地西南地区延长组沉积类型受湖盆42

古 地 理 学 报

2005年2月

图14 鄂尔多斯盆地西南地区上三叠统延长组长

6油层组沉积相

Fig114 Sedimentary facies of the interval

6of Y anchang Formation of Upper Triassic

in southwestern Ordos Basin

西南缘平凉—陇县一带物源区控制,砂体展布以西南—东北向为主,分布范围广,近东西向为次,分布局限。该区扇三角洲沉积体系以扇三角洲前缘亚相最为发育,相带宽,砂岩厚度大,扇三角洲平原亚相相带窄,甚至在长7亚期湖盆全盛期缺失该相带;纵向上长8亚期是三角洲的主要建设期,构成本区的主力油层。扇三角洲前缘砂体以水下分流河道为主,局部发育河口坝;半深湖—深湖浊积体以块状为主,薄层为次,薄层浊积岩具较经典的鲍玛序列。扇三角洲前缘砂体,砂层厚度大,粒度较粗,颗粒分选好,物性好,是石油富集的最有利

参考文献

冯增昭,王英华,刘焕杰,沙庆安,王德发等.1994.中国沉积学.北京:石油工业出版社,354~358,419~422

何义中,陈洪德,张锦泉.2001.鄂尔多斯盆地中部石炭二叠系两类三角洲沉积机理探讨.石油与天然气地质,22(1):68~71

焦养泉,周海民,庄新国,刘少峰,杨生科,马美媛.1998.扇三角洲沉积体系及其与油气聚集关系.沉积学报,16(1):70~75

刘宪斌,万晓樵,林金逞,李怀渊,穆剑.2003.陆相浊流沉积体系与油气.地球学报,24(1):61~66

裘亦楠,肖劲修.1982.湖盆三角洲分类的探讨.石油勘探与开发,9

(4):66~69

宋凯,吕剑文,杜金良,王宏科.2002.鄂尔多斯盆地中部上三叠统延长组物源方向分析与三角洲沉积体系.古地理学报,4(3):59~66

宋凯,吕剑文,凌升阶,王宏科.2003.鄂尔多斯盆地定边-吴旗地区前侏罗纪古地貌与油藏.古地理学报,5(4):497~507

王寿庆.1993.扇三角洲模式.北京:石油工业出版社,6~9,20~21魏红红,李文厚,邵磊,马振芳,周树勋.2002.苏里格庙地区二叠系储层特征及影响因素分析.矿物岩石,22(3):42~46

魏红红,彭惠群,李静群,谢正温,漆雕良.1999.鄂尔多斯盆地中部石炭—二叠系沉积相带与砂体展布.沉积学报,17(3):403~408

武富礼,李文厚,李玉宏,席胜利.20041鄂尔多斯盆地上三叠统延长组三角洲沉积及演化.古地理学报,6(3):307~315

杨小萍,陈丽华.2001.陕北斜坡延长统低渗储集层成岩相研究.石油勘探与开发,28(4):38~40

张春生,刘忠保,施冬,程启贵,张荣彬,马超亚.2000.三角洲分流河道及河口坝形成过程的物理模拟.地学前缘,7(3):168~176

中国石油学会石油地质委员会编译.1986.国外浊积岩和扇三角洲研究.北京:石油工业出版社,1~50

朱筱敏,杨俊生,张喜林.2004.岩相古地理研究与油气勘探.古地理学报,6(1):101~109

R eferences

Feng Zengzhao,Wang Y inghua,Liu Huanjie,Sha Qing’an,Wang Defa, et al.1994.Sedimentology of China.Beijing:Petroleum Industry Press,354~358,419~422(in Chinese)

He Y izhong,Chen Hongde and Zhang Jinquan.2001.Discussion on sedi2 mentation mechanism of two kinds of deltas from Permian2Car2 boniferous of central Ordos Basin.Oil and G as G eology,22(1):68~71(in Chinese with English abstract)

Jiao Y angquan,Zhou Haimin,Zhuang Xinguo,Liu Shaofeng,Y ang Shengke and Ma Meiyuan.1998.Fan deltaic depositional systems and their relationship to oil and gas accumulation.Acta Sedimento2 logica Sinica,16(1):70~75(in Chinese with English abstract)

Liu Xianbin,Wan Xiaoqiao,Lin Jincheng,Li Huaiyuan and Mu Jian.

第7卷 第1期付金华等:鄂尔多斯盆地西南地区上三叠统延长组沉积相及石油地质意义43

Petroleum G eology Commission of the Chinese Petroleum Society.1986.

The Research of Turbidite and Fan Delta in the Foreign countries.Beijing :Petroleum Industry Press ,1~50

Qiu Y inan and Xiao Jingxiu.1982.The grading discussion of the delta in

the lake basin.Petroleum Exploration and Development ,9(4):66~69(in Chinese with English abstract )

Song K ai ,L üJianwen ,Du Jinliang and Wang Hongke.2002.Source di 2

rection analysis and delta depositional systems of Y anchang Forma 2tion of the Upper Triassic in the central Ordos Basin.Journal of Palaeogeography ,4(3):59~66(in Chinese with English abstract )Song K ai ,L üJianwen ,Ling Shengjie and Wang Hongke.2003.Pre 2

J urassic palaeogeomorphology and oil reservoir of Dingbian 2Wuqi area in Ordos Basin.Journal of Palaeogeography ,5(4):497~507(in Chinese with English abstract )

Wang Shouqing.1993.The Pattern of the Fan Delta.Beijing :Petroleum

Industry Press ,6~9,20~21(in Chinese )

Wei Honghong ,Li Wenhou ,Shao Lei ,Ma Zhenfang and Zhou Shuxun.

2002.The effect factors and characteristics of Permian reservoir in Suligemiao region.Journal of Mineralogy and Petrology ,22(3):42

~46(in Chinese with English abstract )

Wei Honghong ,Peng Huiqun ,Li Jingqun ,Xie Zhengwen and Qi Diao 2

liang.1999.Distribution of sedimentary facies belts and sandstone bodies of Permo 2Carboniferous in the central part of Ordos Basin.Acta Sedimentologica Sinica ,17(3):403~408(in Chinese with English abstract )

Wu Fuli ,Li Wenhou ,Li Yuhong and Xi Shengli.2004.Delta sediments

and evolution of the Y anchang Formation of Upper Triassic in Or 2dos Basin.Journal of Palaeogeography ,6(3):307~315(in Chinese with English abstract )

Y ang Xiaoping and Chen Lihua.2001.Diagenesis and diagenetic facies

studies for Y anchang Formation of the Triassic in Ordos Basin.Petroleum Exploration and Development ,28(4):38~40(in Chi 2nese with English abstract )

Zhang Chunsheng ,Liu Zhongbao ,Shi Dong ,Cheng Qigui ,Zhang Rong 2

bin and Ma Chaoya.2000.Physical simulation of formation process in distributary and debouch bars in delta.Earth Science Frontiers ,7(3):168~176(in Chinese with English abstract )

Zhu Xiaomin ,Y ang J unsheng and Zhang Xilin.2004.Application of

lithofacies palaeogeography in petroleum exploration.Journal of Palaeogeography ,6(1):101~109(in Chinese with English ab 2stract )

(责任编辑 王 媛)

中国矿物岩石地球化学学会第10届学术年会

将于2005年4月在武汉召开

中国矿物岩石地球化学学会第10届学术年会将于2005年4月在武汉召开。会议学术交流以专业分会场为主。专业分会场有中国大陆岩石圈结构组成及深部动力学、矿物岩石材料与环境矿物学、化学地球动力学、实验地球化学、沉积学、矿床地球化学、矿物包裹体与地球流体、环境地球化学进展、地表过程物质循环及其生态环境效应、放射性废物地质处理等。会后还有武当山、三峡、神农架和庐山等地的地质考察。这将是我国矿物岩石地球化学界的一次学术盛会。会议要求论文摘要于2005年1月31日前寄交或用电子邮件传交中国矿物岩石地球化学学会秘书处(通讯地址:贵州省贵阳市观水路46号;邮编:550002;联系人:刘莉,周倩,张丽,倪集众;E 2mail :kydhtb @2631sina 1com 或liuli @ms 1gyig 1ac 1cn 或zhouqian @mail 1gyig 1ac 1cn )。其他有关事项亦与学会秘书处联系。

44

古 地 理 学 报

2005年2月

第44卷 第4期西北地质Vol.44 No.42011年(总180期)NORTHWESTERN GEOLOGY 2011(Sum180) 文章编号:1009-6248(2011)04-0122-10 鄂尔多斯盆地下寺湾地区三叠系下组合地层 石油地质特征及勘探方向 宋和平1,张炜2 (1.延长油田股份有限公司下寺湾采油厂,陕西延安 716100; 2.陕西省地质矿产勘查开发局物化探队,陕西西安 710043) 摘 要:三叠系延长组上组合地层作为下寺湾油田的主力油层段,经过数十年的勘探开发,其后备资 源日显不足。通过对近年来下寺湾地区探井含油层段的分析研究,发现三叠系延长组下组合地层长7 -长10段具有较好的油气显示。本文针对延长组下组合地层长7、8段,对其沉积微相、砂体形态、 储盖组合、构造形态、岩性组合特征进行分析探讨,为下寺湾油田持续稳步发展寻找到层系接替 资源。 关键词:三叠系延长组;层系接替;储层特征;构造形态 中图分类号:P618.130.2 文献标识码:A 下寺湾油田位于陕西省延安市甘泉县境内,构造上处于鄂尔多斯盆地为一西倾单伊陕斜坡的南部(杨俊杰,2002)(图1)。是鄂尔多斯盆地中生界油气比较富集的地区之一,面积约2 285km2。该油田经历了3个勘探开发阶段,第一阶段是1970年长庆石油勘探局对甘泉县桥镇以东、王坪以西一带进行了勘探验证,钻探127口井,其中试油108口井,87口井获工业油流,主要含油层位为延长组长1、长2和延安组延7、延9、延10油层,探明含油面积84km2,地质储量2 127×104t;第二阶段是1987年组建延长油矿管理局下寺湾钻采公司,采取“滚动开发,以油养油”的战略,主要围绕已有探井扩大生产规模,到2001年先后在柳洛峪南部、雨岔西部、张岔、北沟、川道-龙咀沟、道镇等区块对延长组长2、长3、长6油组进行了勘探,累计探明含油面积408km2,已探明地质储量11 600.8×104t;第三阶段是2008年开始对延长组下组合地层进行勘探,相继发现了柳洛峪区块延长组长8,雨岔区块延长组长7、长8、长10,川道-龙咀沟区块延长组的长7、长8油层组。 随着三叠系上统延长组上组合地层开发状况的日趋饱和,可用于继续勘探开发的后备资源面积日渐减少。笔者依据近年来在下寺湾地区探井钻遇油层特征,主要针对三叠系下组合地层进行综合地质研究,为下寺湾油田稳步增长寻找到接替性油藏资源(裘亦楠等,1994,1998;李道品,2002)。 1 区域概况 鄂尔多斯盆地是一个整体升降、拗陷迁移、构造简单的大型多旋回克拉通盆地。基底为太古宇和下元古界变质岩系。经过长期的地质发展演化,形 收稿日期:2011-05-24;修回日期:2011-11-21 基金项目:下寺湾采油厂“下寺湾地区三叠系下组合地层石油地质综合评价”(2008年度科研项目) 作者简介:宋和平(1966-),男,陕西甘泉县人,1991年毕业于西安石油大学,高级工程师,现主要从事油田开发技术应用及研究工作。E-mail:shp663@163.com

第32卷 第1期2011年1月 石油学报 AC TA PET ROLEI SINICA V o l .32Jan . N o .1 2011 第一作者及通讯作者:梁狄刚,男,1938年3月生,1960年毕业于成都地质学院,现为中国石油天然气集团公司咨询中心专家委员会专家,教授级高 级工程师,中国石油勘探开发研究院专家室副主任,长期从事石油地质、油气勘探战略、石油地球化学研究。E -mail :dgliang 0314@sina .com 文章编号:0253-2697(2011)01-0008-10 四川盆地中北部侏罗系大面积非常规石油勘探潜力的再认识 梁狄刚 冉隆辉 戴弹申 何自新 欧阳健 廖群山 何文渊 (中国石油天然气集团公司咨询中心 北京 100724) 摘要:通过对四川盆地侏罗系石油的资源潜力、油藏类型、裂缝型储层及勘探开发技术适应性等4个方面进行的再认识,作者认为: ①四川盆地侏罗系的石油资源量可能比目前的(10~11)×108t 要大得多。②它是一种特殊类型的大面积非常规致密油聚集,没有明显圈闭界限;没有明显边、底水及油水界面,属“无水油藏”;浮力与重力分异不明显,缺少大规模二次运移,源内或近源聚集;储层具有特低孔渗、双重介质特征;大面积整体含油,多层系叠合连片,“连续”分布在斜坡及凹陷区,不受局部构造控制而受岩性控制,含油范围以油井分布范围划定,往往是先有产量后有储量。③不能把侏罗系油层简单定性为“裂缝型”,裂缝是测试及生产初期获得高产的必要条件,但各类孔隙对储量和长期低产稳产有重要贡献。④这类非常规致密油的储量规模很大,但是要采用以压裂为主的非常规技术进行开采。建议以龙岗地区沙溪庙组为突破口,推动四川盆地石油勘探开发打开一个新局面。关键词:四川盆地;资源量;非常规石油聚集;致密油层;裂缝型油层;勘探潜力;压裂改造中图分类号:T E 122.1 文献标识码:A A re -recognition of the prospecting potential of Jurassic large -area and non -conventional oils in the central -northern Sichuan Basin LIANG Digang RAN Longhui DAI Danshen HE Zixin OUYANG Jian LIAO Qunshan HE Wenyuan (C N PC Advisory Center ,Beijing 100724,China ) A bstract :T he present paper made a re -reco gnitio n o f Jurassic oils in Sichuan in te rms o f the four aspec ts ,such as resource po tential ,reservo ir types ,fr actur ed r eser voirs and techniques o f ex plo ratio n and development .T he pape r has dr awn the follo wing co nclusio ns .①T he Jura ssic oil reso urce in Sichuan may be much more than the presently discove red amount of 1.0~1.1billion tons .②T he Ju -rassic o il resource is a special lar ge -area and non -conventio nal compact oil accumula tion that ha s no clea r trap boundaries ,no clear edge -w ater ,botto m -water and oil -w ater boundaries like a “w ater -f ree reserv oir ”,and no clear diffe rentiatio n between buoyancy a nd gr avity .T heir r eser voirs are characterized by inner -source o r near -sour ce accumulatio n rather tha n larg e -scale secondary mig ratio n ,ultra -low pe rmeability ,dual media ,lar ge -area entire oiliness ,superimpo sed and linked multi -measures ,“continuo us ”occur rence on slopes or in depressed areas ,being restric ted by litholog y r athe r than lo cal structur es ,a nd delimitating o il -bear ing and well distribu -tion areas frequently by o utput instead of re serv e .③Jurassic reservo ir s can no t be simply defined as “fr actured type ”because various po res contribute sig nificantly to bo th the reserve s and long -ter m low but stable produc tion tho ug h fractures are the pre requisite fo r a high output at the te sting or produc tion beg inning .④T hese e xists a gr eat reserv e fo r this kind of no n -co nve ntional co mpact o ils in the central -no r ther n Sichuan ,ho wev er ,a no n -conventio nal technique co nsisting mainly of hydr aulic fr acturing should be adopted in development .I t w as propo sed tha t Shaximiao Fo rma tion in the Long gang area sho uld be a pro specting targ et ,w hich will be a break -thr ough to o pen a new er a for petr oleum ex plor ation in Sichuan Ba sin . Key words :Sichuan Ba sin ;r eso urce ;no n -conventio nal o il accumulation ;compact oil lay er ;f ractured oil laye r ;prospecting po tential ; f racturin g alter ation 1 问题的提出 四川盆地中北部侏罗系石油历经半个多世纪的勘探开发,在近4×104km 2范围内分布有726口工业油井与224口低产井,共计950口出油井。探明6个油田,还有8个无储量油田和8个含油气构造(图1)。 1997年,川中原油产量曾达到21.6×104t /a ,目前降 到11×104t /a ,平均单井产油约1t /d ,历年累计产油488×104t 。以往的结论是:川中石油属特低孔渗、低丰度、低产、低采收率、裂缝型的低效或无效油田[1-2],以致近10年来每年只钻探11~15口开发井、1~4口探井;最近4年每年只钻探6~7口开发井,没有钻探

四川盆钻井情况分析 2013年3月

1.四川盆地综述 钻井承包商钻机型号及数量/台钻井甲方/油公司 CCDC-Chuandong 中石油川庆-川东ZJ90-1Rigs ZJ70-16Rigs ZJ50 ZJ40 ZJ30 总数:56 中石油西南油气田 雪佛龙 CCDC-Chuanxi 中石油川庆-川西ZJ70 -15Rigs ZJ50-10Rigs ZJ40-14Rigs 总数:39 西南油气田分公司 壳牌项目 青海 Sinopec SW—C Q 中石化西南局重庆钻探ZJ90-1Rigs ZJ70-3Rigs ZJ50-Rigs ZJ40-2Rigs ZJ20-1Rigs 总数:17 元坝气田-4台 中石化西北局-8台 中石化西南油气分公司-5 台 Sinopec SW—Sichuan 中石化西南局四川钻探ZJ70-4Rigs ZJ50-5Rigs ZJ40-6Rigs ZJ30-5Rigs ZJ20-1Rigs 总数:21 中石化西南油气分公司 -19台 中石化元坝气田-1台 Sinopec SW—G Xi 中石化西南局广西钻探ZJ70-4Rigs ZJ50-2Rig s 总数:6 中石化元坝气田-6台 Sinopec SW—External —Sourcing—ZPEB 中石化西南局—外部市场—中原ZJ70-2Rigs ZJ50-1Rigs ZJ30-3Rigs 总数:6 中石化西南油气分公司-6 台 Sinopec SW—External —Sourcing—Shengli 中石化西南局—外部市场—胜利ZJ70-6Rigs 总数:6 中石化元坝气田-6台

第39卷 第1期 成都理工大学学报(自然科学版) Vol.39No.1 2 012年2月JOURNAL OF CHENGDU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(Science &Technology Edition)Feb.2012 [文章编号]1671-9727(2012)01-0070- 06[收稿日期]2011-03- 05[基金项目]国家自然科学基金委员会与中国石油化工股份有限公司联合基金资助项目(40739907)[作者简介]孙玮(1978-),男,博士,副教授,主要从事石油地质、构造地质学的教学与研究,E-mail:sunweicdut@1 63.com。四川盆地燕山期古构造发展及对油气的影响 孙 玮1 刘树根1 韩克猷2 米色子哈1 代寒松3 孙 东1 (1.油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),成都610059; 2.中国石油西南油气地质开发研究院,成都610051;3.中国石油勘探开发研究院西北分院,兰州730020 )[摘要]利用Ro及古地温等资料重建地层的方法,对四川盆地燕山期古构造的演化过程进行分析,恢复其古构造格局。四川盆地燕山运动的主要构造发育期是晚侏罗世-早白垩世,最终形成了三隆三拗的构造格局,即龙门山山前古隆起、川中古隆起、华蓥山-川东南古隆起和川西拗陷、川北拗陷、川鄂拗陷,3个拗陷连在一起形成了以川中、川东南隆起为中心的西、北、东半环状的拗陷的围绕, 龙门山山前隆起带则沿龙门山分布。该构造格局的形成,特别是形成的燕山期古隆起对于油气的富集有很重要的指向性,同时对于陆相红层次生气藏的形成也有重要的影响。 [关键词]燕山运动;古隆起;四川盆地[分类号]TE121 [文献标志码]A 四川盆地的燕山运动介于印支运动与喜马拉 雅运动之间,以往并不被重视,其主要的原因有:a. 盆地中侏罗统和白垩系广泛暴露,侏罗系出露的地区大部分没有见顶,厚度不全;白垩系分布的地区,则由于侏罗系埋藏较深,钻探工程很少。因此,侏罗系的厚度和变化情况不清楚,白垩系也多是残厚,给研究燕山期的古构造发展带来很大的困难。 b. 燕山运动在四川盆地只是升降运动,没有发生大规模的褶皱运动,侏罗、白垩系大部分是红色陆相地层,只被认为是四川盆地区域性的盖层,没有认真研究该期的古构造发展。 c. 后期喜马拉雅运动褶皱强烈,对燕山期的古构造改造较大,因此恢复古构造较为困难。 随着近年来钻探工作的扩展,上三叠统须家河组含煤地层的镜煤反射率资料的积累和对盆地古地温和古地温梯度的研究, 以及裂变径迹资料的增多[1-3 ],使得重建盆地陆相地层的最大沉积 厚度成为可能,从而为恢复盆地燕山运动的古构造情况提供了条件,进而分析上三叠统含油气条件的影响,为寻找陆相地层,特别是须家河组油气田提供资料。 1 燕山期古构造发展 燕山运动非常重要的方面是白垩系的分布。白垩系在盆地中残存不一,要全面了解在原始状态的分布是有难度的。为了解决这个问题,采用了Ro、古地温和埋深的关系,据此重建地层最大厚度。 白垩系主要分布在盆地的周边地区以及华蓥山的西麓,川中和川东的广大地区没有白垩系沉积(图1)。川中和川东为古隆起,因而白垩系沉积厚度很薄或没有接受沉积。华蓥山在该时期已具雏形,核部出露最老的地层为中侏罗统沙溪庙

鄂尔多斯盆地地质特征鄂尔多斯盆地,北起、大青山,南抵,西至贺兰山、六盘山,东达、太行山,总面积37万平方公里,是我国第二大。 鄂尔多斯盆地是上的名称,也称陕甘宁盆地,横跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)。“”意为“宫殿部落群”和“水草肥美的地方”。权威的解释,“鄂尔多斯”是“官帐”的意思。由蒙语翰尔朵(官帐的意思)的复数演变而来。但也有人把成吉思汗死后,其使用过的物品被安放在八个白室中供奉,专门的护陵人繁衍并逐渐形成了一个新的蒙古部落鄂尔多斯部落。其后几百年间,鄂尔多斯部落的按时祭奠,一直没有离开此地。这样久而久之,这一地区就叫做鄂尔多斯了。历史上的鄂尔多斯地区包括今日伊克昭盟全境,还包括的河套及宁夏和的一部分地区。鄂尔多斯地区西、北、东三面环水,南与相接,形成一个巨大的套子,因此也被称为“河套”。从所跨地域 鄂尔多斯盆地,其地域跨蒙汉广大地域,而且绝大部分地域是汉族居住区,为什么把该“盆地”叫蒙语“鄂尔多斯”盆地,而不叫汉语名称。据传说1905年前后,英国人到此地域勘探,最早进入现在的,就是最先踏入的立足地,另外在西方人眼里,亚洲人都是属于序列。所以,自然而然地就把该盆地称之为鄂尔多斯盆地,但也无法考证。 “陕甘宁”盆地在长庆油田会战初期叫得比较响,但随着市场经济的缘故,人们都喜欢“新奇”,“陕甘宁”盆地叫的人越来越少了,加上赶时髦,伊克昭盟改为“鄂尔多斯”市,叫“陕甘宁”盆地的人就更少了。

“陕甘宁”也不确切,因为“盆地”跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)地域。总之,这也不是个什么大问题,在和谐的今天,叫什么都无所谓。 从地质特性看,鄂尔多斯盆地是一个整体升降、坳陷迁移、构造简单的大型多旋回克拉通盆地,基底为太古界及下变质岩系,沉积盖层有长城系、蓟县系、震旦系、寒武系、、石炭系、、三叠系、、白垩系、第三系、第四系等,总厚5000—10000m。主要油气产层是三叠系、侏罗系和奥陶系上古升界和下。 从盆地构造特征看 鄂尔多斯盆地石油开发示意图 从盆地构造特征看,西降,东高西低,非常平缓,每公里坡降不足1°。从盆地油气聚集特征讲是半盆油,满盆气,北气、上油下气。具体讲,面积大、分布广、复合连片、多层系。纵向说含油层系有“四层楼”之说,因此,这个盆地有之誉。 鄂尔多斯盆地地形模型 鄂尔多斯盆地位于中国中西部地区,为中国第二大,其、、三种资源探明储量均居全国首位,石油资源居全国第四位。此外,还含有、、、水泥灰岩、、、、等其他矿产资源。 盆地具有地域面积大、广、能源矿种齐全、资源潜力大、储量规模大等特点。盆地内石油总约为86亿吨,主要分布于盆地南部10万平方公里的范围内,其中占总储量78.7%,占总储量19.2%,宁夏占总储量2.1%。天然气总资源量约11万亿立方米,储量超过千亿立方米的天然气大气田就有5个。埋深2000米以内的煤炭总资源量约为4万亿吨;埋深1500米

作者简介:李鹭光,教授级高级工程师,博士;1983年毕业于原西南石油学院钻井专业,2004年获油气田开发专业博士学位;现任中国石油川渝石油企业协调组组长、中国石油西南油气田公司总经理,担任本刊第六届编委会主任。地址:(610051)四川省成都市府青路一段3号。 四川盆地天然气勘探开发技术进展与发展方向 李鹭光 中国石油西南油气田公司 李鹭光.四川盆地天然气勘探开发技术进展与发展方向.天然气工业,2011,31(1):1‐6. 摘 要 四川自西汉时期就发现并利用了天然气,川渝石油人在四川盆地建成了新中国成立后的第一个天然气工业基地。为推进“建设300亿战略大气区和一流天然气工业基地”的工作目标,首先分析了四川盆地天然气工业现状:①川渝地区经济社会对天然气依存度越来越高;②天然气勘探开发配套技术日臻完善;③地面系统综合配套能力大幅提高;④资源基础更加雄厚,产量快速增长。总结了中国石油西南油气田公司近期在该盆地天然气勘探开发工作中所取得的技术进展:①岩性气藏勘探技术取得重大突破;②深层礁滩高含硫气藏开发技术攻关成效显著;③形成须家河组气藏一类区开发主体配套技术;④钻完井及其配套技术攻关取得重要进展;⑤老气田稳产和提高采收率配套技术进一步完善。进而指出了下一步的工作方向:在开江—梁平海槽两侧,须家河组,石炭系、嘉陵江组等老区层系,震旦系—下古生界新领域等勘探开发主攻方向,深入开展深层礁滩气藏、低孔渗碎屑岩气藏、高含硫气田、老气田勘探开发技术攻关,并以页岩气勘探开发为重点,全面展开非常规天然气的勘探开发工作,推动该盆地天然气快速增储上产,再上新台阶。 关键词 四川盆地 中国石油西南油气田公司 天然气工业 现状 勘探开发技术进展 发展方向 大气区 DOI:10.3787/j.issn.1000‐0976.2011.01.001 川渝气区是我国最早的天然气工业基地,经过几十年的不懈努力和发展,2004年中国石油西南油气田公司(以下简称西南油气田)在四川盆地建成全国首个天然气年产量超过百亿立方米的大气区。进入“十一五”以后,西南油气田紧紧依靠科技进步,大力实施科技创新战略,着力加大科技攻关和新工艺新技术推广应用力度,天然气勘探开发技术不断取得重大进展,有力支撑了勘探开发主营业务的快速推进和天然气储量产量的快速增长,2006年成为全国首个以生产天然气为主的千万吨级大油气田,2009年天然气产量超过150×108 m3 ,为川渝等周边六省市经济社会的发展做 出了重大贡献。站在“十二五”新的历史起点上,四川盆地勘探领域不断扩展,对象日益复杂,勘探开发难度进一步加大,必须始终把发展的基点牢固地建立在依靠科技进步上,依赖关键技术和瓶颈技术的突破,才能全面推动和实现油气田的跨越式发展,为建成“300亿战略大气区和一流天然气工业基地”提供有力支撑和保障。 1 四川盆地天然气工业现状 1.1 资源基础更加雄厚,产量快速增长 “十一五”期间,西南油气田在岩性气藏勘探中获得重大发现,探明龙岗、须家河组等一批大中型气田(藏),新增天然气探明储量超过5000×108m3,年均 新增探明储量在1000×108 m3 以上,是“十五”年均 探明储量的1.8倍。在储量大幅度增加的同时,天然气产量也持续较快增长,“十一五”期间累计生产天然气超过700×108 m3 ,占同期全国天然气总产量的近 20%,年均增长达6%,2010年产量达到153×108 m3 ,形成了龙岗、须家河组、老气田等三大主要生产领域。1.2 地面系统综合配套能力大幅提高 “十一五”期间,随着地面系统建设力度的加大和北内环、罗家寨外输管线等骨干管道相继投产,川渝地区输配气管网系统更加完善,累计建成集输管网1.8×104 km,同时地面系统其他配套建设也达到新的水

卷 (Vo l um e ) 35 ,期 (N u m b e r ) 2 ,总 ( S U M ) 129 大 地 构 造 与 成 矿 学 Geo t ec t on i ca e t M e t a l l ogen i a 页 ( Pages ) 190 ~197 , 2011 , 5 (M a y, 2011 ) 鄂尔多斯盆地古生代中央古隆起形成演化与油气勘探 邓昆 1 , 2 , 张哨楠 1 , 周立发 3 , 刘燕 4 ( 1. 成都理工大学 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 ,四川 成都 610059; 2. 山东省沉积成矿作用与沉 积矿产重点实验室 ,山东 青岛 266510; 3. 西北大学 地质系 ,陕西 西安 710069; 4. 中石油 长庆油田分公司 勘探开发研究院 ,陕西 西安 710021 ) 摘 要 :鄂尔多斯盆地古生代中央古隆起形成演化对该地区构造格局和油气勘探具有重要意义 。通过对古生代构 造背景 、地层体残余厚度 、奥陶系顶面构造演化等特征分析 ,刻画中央古隆起在不同沉积期构造演化特点 ,大体分 为 3个演化阶段 :初始演化阶段 :相对独立的中央古隆起形成于中晚寒武世 ; 发育阶段 : 中央古隆起在早奥陶世马 家沟期反映最为明显 ,为隆升剥蚀过程 ;调整 、消亡阶段 :石炭纪 - 二叠纪山西期古隆起仍有明显的显示 ,但其形态 与位置均发生了较大变化 ,与马家沟期的中央古隆起有较大差别 ,为低缓隆起 。晚二叠世以来不存在中央古隆起 。 中央古隆起对油气地质条件的控制作用体现在对沉积格局 、残余生烃坳陷 、储集条件 、盖层圈闭条件及油气运聚等 方面 。 关键词 :鄂尔多斯盆地 ; 中央古隆起 ; 形成演化 ; 油气勘探 文章编号 : 1001 21552 ( 2011 ) 022******* 中图分类号 : P618. 13 文献标志码 : A 组之上 ,香 1 井是山西组不整合于蓟县系之上 ,镇探 1井为太原组不整合于罗圈组之上等 (图 1 ) , 对中 央古隆起原先“L ”形展布形态及分布范围进行了修 正 ,其隆起的构造高点明显向西偏移 。在环县 、龙门 至宁县一带形成一个寒武系 、奥陶系缺失的三角形 隆起区 , 其面积约 11000 k m 2 。运用古构造图 、构造 顶面图 、构造演化史等构造解析方法 ,认为其形成于 中寒武世 ,并对构造演化阶段进行了划分 。 图 2显示 :古隆起顶部在镇探 1 井一线 ,不只缺 失奥陶系 ,而且还缺失寒武系 ,甚至可能缺失部分元 古界 。但是 ,地层的缺失不等于古隆起的存在 ,地层 缺失仅表示地质历史中的隆起 ,并不代表现今的隆 起 。下古生界展布特点表明 ,存在一个加里东期 - 早华力西期的古隆起是无疑的 。但它并不代表这个 古隆起在地质历史时期始终存在 。在拉平的石炭系 底面构造剖面图上存在一个削顶的隆起构造 ,说明 0 引 言 古隆起是沉积盆地内重要的构造单元 ,同时也 是控制油气聚集的地质因素之一 。关于鄂尔多斯盆 地中央古隆起形成演化等 ,前人已有大量研究 ,给出 了多种解释和不同的观点 。主要分歧体现在 : 古隆 起形成时代 、分布特征 、演化阶段和形成机制等 ,形 成于中新元古代 (汤显明和惠斌耀 , 1993 ) 、早寒武 世 (黄 建 松 等 , 2005 ) , 早 奥 陶 世 (张 吉 森 等 , 1995 ) 、中奥 陶 世 (解 国 爱 等 , 2003 , 2005 ) 、石 炭 纪 (王庆飞等 , 2005 ) 。形成机制的观点有 : 伸展背 景 下均衡 翘 升 (赵 重 远 , 1993① ; 何 登 发 和 谢 晓 安 , 1997 ) ,构造地体拼 贴 (任 文军 等 , 1999; 解国 爱等 , 2003 , 2005 ) ,继 承基 底 构造 格局 (贾 进 斗 等 , 1997; 安作相 , 1998 ) 。本文结合最新钻井 、测井及地震资 料分析的基础上 ,如灵 1 井是太原组不整合于长山 收稿日期 : 2010 203 216;改回日期 : 2010 205 217 项目资助 : 国家重点基础研究发展项目 ( 973 项目 ) ( 2003CB214601 )资助 。 第一作者简介 : 邓昆 ( 1968 - ) ,男 ,博士 ,讲师 ,主要从事石油地质教学及科研工作 。 Em a i l: dk_dengk@ 126. co m ①赵重远. 1993. 陕甘宁盆地中央古隆起及其形成演化. 西北大学.

鄂尔多斯盆地地质特征 鄂尔多斯盆地,北起阴山、大青山,南抵岭,西至贺兰山、六盘山,东达吕梁山、太行山,总面积37万平方公里,是我国第二大沉积盆地。 鄂尔多斯盆地是地质学上的名称,也称陕甘宁盆地,行政区域横跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)。“鄂尔多斯”意为“宫殿部落群”和“水草肥美的地方”。权威的解释,“鄂尔多斯”是蒙语“官帐”的意思。由蒙语翰尔朵(官帐的意思)的复数演变而来。但也有人把成吉思汗死后,其使用过的物品被安放在八个白室中供奉,专门的护陵人繁衍并逐渐形成了一个新的蒙古部落鄂尔多斯部落。其后几百年间,鄂尔多斯部落的蒙古人按时祭奠成吉思汗陵,一直没有离开此地。这样久而久之,这一地区就叫做鄂尔多斯了。历史上的鄂尔多斯地区包括今日伊克昭盟全境,还包括巴彦淖尔盟的河套及和陕北的一部分地区。鄂尔多斯地区西、北、东三面环水,南与古长城相接,形成一个巨大的套子,因此也被称为“河套”。 从所跨地域 鄂尔多斯盆地,其地域跨蒙汉广域,而且绝大部分地域是汉族居住区,为什么把该“盆地”叫蒙语“鄂尔多斯”盆地,而不叫汉语名称。

据传说1905年前后,英国人到此地域勘探石油,最早进入现在的伊克昭盟,鄂尔多斯大草原就是最先踏入的立足地,另外在西方人眼里,亚洲人都是属于蒙古人种序列。所以,自然而然地就把该盆地称之为鄂尔多斯盆地,但也无法考证。 “陕甘宁”盆地在长庆油田会战初期叫得比较响,但随着市场经济的缘故,人们都喜欢“新奇”,“陕甘宁”盆地叫的人越来越少了,加上赶时髦,伊克昭盟改为“鄂尔多斯”市,叫“陕甘宁”盆地的人就更少了。“陕甘宁”也不确切,因为“盆地”跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)地域。总之,这也不是个什么大问题,在中国民族和谐的今天,叫什么都无所谓。 从地质特性看,鄂尔多斯盆地是一个整体升降、坳陷迁移、构造简单的大型多旋回克拉通盆地,基底为太古界及下元古界变质岩系,沉积盖层有长城系、蓟县系、震旦系、寒武系、奥系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系、第三系、第四系等,总厚5000—10000m。主要油气产层是三叠系、侏罗系和奥系上古升界和下古生界。 从盆地构造特征看 鄂尔多斯盆地石油开发示意图 从盆地构造特征看,西降东升,东高西低,非常平缓,每公里坡降

四川盆地构造旋回及构造演化特征[1] 四川盆地为一菱形状构造盆地,它被周缘发育的一系列构造带及断裂带所围绕。在盆地的西北缘发育有著名的龙门山推覆构造带;盆地东北缘发育有米仓山构造带及大巴山构造带;盆地东南缘发育有八面山断褶带;盆地南缘发育有娄山断褶带;西南缘发育峨眉山一凉山块断带。这些构造带为盆地周缘的一级构造单元,对盆地的发展演化具有重要的影响。 在构造及沉积演化史上,四川盆地具有多旋回特点。从基底开始,可分出6个主要构造旋回。发生在中生代以前的扬子旋回(包括晋宁运动和澄江运动)、加里东旋回(包括桐湾运动、早加里东运动、晚加里东运动)、海西旋回(包括柳江运动、云南运动、东吴运动)、印支旋回、燕山旋回和喜马拉雅旋回。 扬子旋回: 包括晋宁运动和澄江运动,以晋宁运动最重要。 形成盆地基底:晋宁运动是发生在震震旦纪以前的一次强烈构造运动,它使前震旦纪地槽褶皱回返,扬子准地台普遍固结称为统一基底。 加里东旋回:加里东旋回一般是指寒武纪到志留纪的构造运

动,第一次在沉积盖层中出现大型隆起与坳陷:主要运动有三期。第一期在震旦纪末(桐湾运动),表现为大规模抬升,灯影组上部广遭剥蚀,与寒武系间为假整合接触;第二期在中晚奥陶世之间,但在四川盆地表现不明显;第三期在志留纪末(晚加里东运动),是一次涉及范围广而且影响探远的地壳运动。这次运动使江南古陆东南的华南地槽区全面回返,下古生界褶皱变形。在扬子准地台内部虽然没有见到明显的褶皱运动,但是,大型的隆起和拗陷以及断块的升降活动还是比较突出。 海西旋回:是古生代第二个构造旋回。影响到四川盆地范围的运动主要有泥盆纪末的柳江运动、石炭纪末的云南运动和早、晚二叠世之问的东吴运动,其性质皆属升降运动,造成地层缺失和上下地层间呈假整合接触。 印支旋回:表现特别明显的主要有两期,一是发生在中三叠世末(早印支运动),另一是发生在晚三叠世末(晚印支运动)。 早印支运动以抬升为主,早中三叠世闭塞海结束,海水退出上扬子地台,从此大规模海侵基本结束,代之以四川盆地为主体的大型内陆湖盆开始出现,是区内由海相沉积转为内陆湖相沉积的重要转折时期。早印支运动还在盆地内出现了北东向的大型隆起和拗陷。三叠纪末,晚印支运动幕来临。这次运动在西侧的甘孜一阿坝地槽区表现异常强烈,使三叠

鄂尔多斯盆地的沉积演化 盆地沉积演化阶段: 第一阶段:上三叠系延安组。潮湿型淡水湖泊三角洲沉积阶段 晚三叠世的印之运动,盆地开始发育,基地稳定下沉,接受了800-1400m的 内陆湖泊三角洲沉积,形成了盆地中主要的生油岩和储集层。 第二阶段:下侏罗系富县组、延安组。湿暖型湖沼河流相煤系地层沉积阶段延安统沉积后,三叠纪末期的晚印之运动使盆地整体抬升,延长组顶遭受 不同程度的风化剥蚀形成了高差达300m的高地和沟谷交织的波状丘陵地形。细 划出了一幅沟谷纵横,丘陵起伏,阶地层叠的古地貌景观。三叠系延长组与上覆 侏罗系富县组地层之间存在一个不稳定的平行不整合面。 因盆地的西南部抬升幅度较其他地区大,使陇东地区延长统遭受了强烈的 风化剥蚀。所以陇东的测井剖面上普遍缺失长1、长2地层,个别井长3甚至长 4+5顶都不复存在。 到侏罗纪延长统顶侵蚀完成,盆地再度整体下沉,在此基础上开始了早侏罗世湿暖型湖沼河流相煤系地层沉积。 在延长统顶部的风化剥蚀面上,侏罗纪早期富县、延10期厚0—250米的河流相粗碎屑砂、砾岩,以填平补齐的方式沉积,地层超覆于古残丘周围。延10期末,侵蚀面基本填平,盆地逐渐准平原化,气候转向温暖潮湿,从而雨量充沛,植被茂盛,出现了广阔的湖沼环境,沉积了延9~延4+5厚度250~300m的煤系地层。经差异压实作用形成了与延长顶古残丘,古潜山基本一致具继承性的披盖差异压实构造,成为中生界的主要储集层及次要生油层。 第三阶段:中侏罗系直罗组、安定组,干旱型河流浅湖地层沉积阶段 延安期末的燕山运动第一幕,盆地又一度上升造成侵蚀,使盆地中部的大部分地区缺失了延1~延3地层,延安组(延4+5)与上覆的直罗层之间存在一平行不整合面。 中侏罗世盆地第三次下沉,沉积了干旱(氧化)气候条件下的直罗组大套红色河流相砂岩,进而又沉积了上部安定组浅湖相杂色泥灰岩,之后盆地又再度

鄂尔多斯盆地地层组基本特征 第四系:第四系自下向上包括更新统和全新统。晚第三纪末,受喜山运动的影响,鄂尔多斯盆地曾一度抬升,大约以北纬38°为界,北部为一套河湖相沉积,南部为黄土沉积,黄土分布广,厚度大,构成塬、梁、峁的物质主体,与下伏新近系呈不整合接触。第四纪主要是人类的出现并有多期冰期,可见人类化石、旧石器与大量相伴生的哺乳动物化石和鸟类化石。 新近系:曾称新第三系、上第三系,自下而上包括中新统和上新统。中国新近系仍以陆相为主,仅在大陆边缘,如台湾、西藏等地有海相沉积。 古近系:曾称老第三系,自下而上包括古新统、始新统和渐新统,主要分布在河套、银川、六盘山等盆地。鄂尔多斯盆地早第三纪古新世,盆地继承了晚白垩世的挤压应力状态,断裂活动性强,沉积速度快,多发育冲积扇、水下扇等各种扇体。地层厚度厚50~300米左右,岩性主要为红色泥岩、砂质泥岩夹泥灰岩。 白垩系:主要出露下白垩统,又称志丹群,分六个组,从上往下为泾川组、罗汉洞组、环河组、华池组、洛河组及宜君组。 泾川组:命名地点在甘肃省泾川县。地层厚100-400米,岩性主要为暗紫、浅棕红、浅灰、浅灰绿色等杂色砂质泥岩、泥页岩、灰质泥岩与泥质粉砂岩互层,夹浅灰、浅紫红色灰

岩和浅灰色、浅黄色砂岩,与下伏罗汉洞组呈整合接触。 罗汉洞组:命名地点在甘肃省泾川县罗汉洞。主要为河流相的砂泥岩沉积。地层厚度100~260米,上部为发育巨大斜层理的红色细至粗粒长石砂岩,含细砾和泥砾;中部以紫红色为主的泥岩及泥质粉砂岩,夹发育斜层理的细粒长石砂岩为主;下部岩性以紫红色为主的泥岩底部为发育巨大斜层理的黄色中至粗粒长石砂岩为主,与下伏环河组呈整合接触。 环河组:命名地点在甘肃省环县环江。地层厚240米左右,岩性为黄绿色砂质泥岩与灰白色、暗棕黄色砂岩、粉砂岩互层,与下伏华池组呈整合接触。 华池组:命名地点在甘肃省华池县。地层厚290米左右,岩性以灰紫、浅棕色砂岩夹灰紫、灰绿色泥岩为主,含中华弓鳍鱼、狼鳍鱼、原始星介、女星介等化石,与下伏洛河组呈整合接触。 洛河组:旧称“洛河砂岩”,命名地点在陕西省志丹县北洛河。地层厚度250~400米,从西南往东北变厚,在黄陵沮水以南与宜君组为连续沉积;在沮水以北,宜君组缺失,假整合于侏罗系之上。岩性以河流相的紫红、桔红、灰紫色块状、发育巨型斜层理的粗一中粒长石砂岩为主,局部发育夹较多的砾岩、砾状砂岩。含介形类、狼鳍鱼、达尔文虫等化石。 宜君组:主要分布在黄陵沮水、宜君、旬邑、彬县一带,

四川盆地油气地质特征 院系名称: 专业: 学生姓名: 学号:

四川盆地油气地质特征 (成都理工大学四川成都610059) 摘要:四川盆地富含油气资源,并且油气成藏,是典型的含油气盆地。结合含油气盆地的成因及特征,从构造和地层等方面对其地质特征进行详述,为生、储、盖、运、圈、保机制提供基础性资料。 关键词:四川盆地;油气富集;构造;地层 0 前言 四川盆地位于四川省东部及重庆市,地处扬子板块西缘,为一北东向呈菱形的构造盆地,是典型的沉积盆地,同时也是四周高山环抱的地形盆地。与周缘的龙门山、米仓山—大巴山、齐岳山和大娄山及大凉山组成盆山结构[1],内部则有以华蓥山为主的北东向雁列状山脉,其范围介于北纬28°~32°40′,东经102°30′~110°之间,面积约19×104km2。四川盆地地处青藏高原东缘特提斯—喜马拉雅构造域和滨西太平洋构造域的交接转换部位,是典型的叠合盆地。四川盆地富含油气资源,油气开发历史悠久,是典型的含油气盆地。众所周知,沉积盆地是油气形成的基本地质构造单元,含油气盆地的类型、构造和发展对油气的分布在时间和空间上都有控制作用。构造是主导、沉积是基础、生油是关键,保存是条件[2]。四川盆地富含油气,并且油气成藏,即油气从分散有机质生成后还有运移和聚集过程。生、储、盖、运、圈、保是油气藏形成的基本地质因素[3]。四川盆地油气富集与其地质因素密不可分。1构造特征 四川盆地是古生代克拉通盆地与中新生代前陆盆地的复合型盆地,是古特提斯对中国板块施加压力环境下发育起来的大型不对称箕状压性断陷盆地。从晋宁运动到喜玛拉雅运动盆地定型经历了多期构造运动,其中对盆地构造、沉积地层发展演化有明显影响主要有:①加里东期,形成加里东期乐山~龙女寺古隆起;②东吴期,拉张断裂活动,玄武岩大量喷发(峨嵋山玄武岩厚达1500m);③印支期,形成印支期泸州、开江、天井山古隆起,且具盆地雏形④喜山期,盆地全面褶皱定型。盆地的发展受欧亚、太平洋、印度板块活动的影响,盆地应力场的变化经历了古生代拉张为主,中生代三叠纪反转(由拉张向挤压过渡),中生代侏罗纪以来的挤压过程。这种拉张-过渡反转-挤压的地应力场控制了油气生成、运移、聚集、保存以及晚期成藏的全过程,尤其对四川盆地这种叠合盆地更为明显。在四川盆地刚性地块上,从边缘向刚性地块中间,出现一系列古隆起,其中古隆起边缘是有利的油气聚集带。

鄂尔多斯盆地白垩系地质特征 院系:油气资源学院 班级:勘探0703 学号:200711010313 姓名:洪文璞

鄂尔多斯盆地白垩纪地质特征 摘要: 鄂尔多斯盆地,北起阴山、大青山,南抵秦岭,西至贺兰山、六盘山,东达吕梁山、太行山。总面积37万平方公里,是中国第二大沉积盆地。鄂尔多斯盆地是地质学上的名称,也称陕甘宁盆地,行政区域横跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区)。“鄂尔多斯”意为“宫殿部落群”和“水草肥美的地方”。权威的解释,“鄂尔多斯”是蒙语“官帐”的意思。由蒙语翰尔朵(官帐的意思)的复数演变而来。但也有人把成吉思汗死后,其使用过的物品被安放在八个白室中供奉,专门的护陵人繁衍并逐渐形成了一个新的蒙古部落鄂尔多斯部落。其后几百年间,鄂尔多斯部落的蒙古人按时祭奠成吉思汗陵,一直没有离开此地。这样久而久之,这一地区就叫做鄂尔多斯了。历史上的鄂尔多斯地区包括今日伊克昭盟全境,还包括巴彦淖尔盟的河套及宁夏和陕北的一部分地区。鄂尔多斯地区西、北、东三面环水,南与古长城相接,形成一个巨大的套子,因此也被称为“河套”。 关键词: 鄂尔多斯;白垩系构造特征;沉积特征;岩性;地层特征 鄂尔多斯盆地是中国大型沉积盆地,面积约25×104km2,目前已成为重要的多种矿产资源聚集区和大型能源基地,但其地表是世界上最严重的干旱缺水区之一。近期研究表明,鄂尔多斯盆地白垩系含水系统是目前世界上罕见的又一特大型自流水盆地,地下水资源分布规律、水化学以及赋存运动状态与盆地沉积特征、岩性分布以及盆地演化规

律密切相关。然而长期以来,由于盆地内白垩系地层尚未发现能源和其他重要矿产资源,有关研究一直不被重视。近年来,随着盆内勘探技术和程度的提高以及地质信息丰富,已经普遍认识到,尽快了解地下水运动规律与盆地结构对包括水在内的各种资源开发以及人类生存环境至关重要,但由于早白垩世时盆地外围区域构造背景复杂,盆内地层分布范围广、层系厚度大,沉积体系类型多,岩性组分、岩相组合及剖面层序复杂,致使对于白垩系沉积时盆地特征认识不够,或者观点分歧,这不仅影响了人们对该盆地岩性分布特征和盆地演化规律的系统了解,也制约了对白垩系含水岩组和地下水运动特性的正确认识。基于此,笔者试图通过盆地沉积背景、沉积相和古地理特征、岩性发育类型和组分变化以及控制因素系统分析,探循白垩系岩性、含水层和砂体展布规律与盆地演化的关系,进而为查明白垩系地下水赋存运动规律并正确评价水资源奠定坚实的地质理论基础。 1 岩石主要地层单位及沉积特征 根据陕西省地层划分方案,将鄂尔多斯盆地白垩纪自下而上划分为洛河组、环河华池组、罗汉洞组和泾川组。(见表1)

鄂尔多斯盆地概况 鄂尔多斯盆地的广义地理界线:北起阴山,南到秦岭,东自吕梁山,西至贺兰山,六盘山一线。 盆地含油气地层主要为侏罗系的延安组合三叠系富含延长植物群的一套地层。 盆地内出露的地层包括:太古界至奥陶系,石炭系至白垩系,第三系和第四系,以陆相中生代地层和第四系黄土最为发育且广泛分布,缺失志留系和泥盆系。 鄂尔多斯盆地发育于鄂尔多斯地台之上,属于地台型沉积构造盆地。 鄂尔多斯地台原是华北隆台的一部分,早古生代由于地幔上拱,拉开了秦岭祁连海槽,使中国古陆解体,分裂成塔里木隆台及扬子地台。华北隆台在中生界侏罗纪末是一个统一的整体,至白垩纪山西地区隆起,随使华北地台与鄂尔多斯地台分离,形成独立的盆地。 鄂尔多斯盆地具有太古界和早元古界变质结晶基底、其上覆以中上元古界、古生界、中生界沉积盖层。 下图为盆地基岩顶面起伏图

鄂尔多斯盆地在多旋回地质历史发展中,在古老的太古宙—古元古代基底岩系之上,自中、 新元古代以来在 5 个不同的地质历史阶段 ,相继发育和形成了 5 种不同类型的原型盆地 ,即中、新元古代张裂型裂陷槽盆地 ,早古生代复合型克拉通坳陷盆地 ,晚古生代—中三叠世联合型克拉通坳陷盆地 ,晚三叠世—白垩纪扭动型大型内陆坳陷盆地及新生代扭 张型周缘断陷盆地。

其中,中、新元古代的原型盆地 ,控制其生成发展的构造体制应是固结稳定古陆块及边缘受上地幔浅层热对流系控制的大规模张裂体系。早古生代 ,原型盆地形成南北两隆(庆阳古隆起、乌兰格尔古隆起) ,东西两凹 ( 米脂凹陷、盐池凹陷) 和中部一鞍 (靖边鞍部隆起) 的古构造格局 ,这是在中、新元古代近南北向的中央构造平台及东西两侧裂陷槽的古构造基础上 ,早古生代克拉通北缘内蒙洋壳、南缘秦岭洋壳扩张-俯冲联合作用形成的东西向构造与之横跨形成的典型复合构造形式。对于这种横跨的复合现象 ,李四光教授曾明确指出 : 只有当横跨褶皱的强度达到势均力敌的时候 ,它们之间的相互关系才显示两组褶皱相交的特征。这种特征是 :一组背斜群沿着它们伸展的方向 ,以同一步调 ,有节奏地一起一伏 ,其俯伏的一线与横跨其上的向斜轴相当 ,齐头昂起的一线与横跨其上的背斜轴相当 ,这样 , 横跨的背斜群就以排成穹隆的形式出现。在这里 ,形成了一组隆起呈东西走向 ,另一组呈南北走向。由此可见 ,早古生代的构造运动是前期古构造运动与后期构造运动共同作用的结果 ,显示继承性和新生性的平衡相持特点。晚古生代—中三叠世 ,初期继承早古生代的构造格局 ( 即南北两隆 ,东西两凹 ,中间一鞍) ,致使中石炭世东西两个分割的凹陷在晚石炭世海侵时首先沿中间鞍部沟通。在该阶段 ,由于受到南北边缘动力学机制共同作用的控制 ,与早古生代的拉张 - 俯冲作用不同 ,主要表现为进一步俯冲 ,并相继表现为弧 - 陆、陆 - 陆碰撞和碰撞造山 ,联合形成南北向收缩挤压作用 ,使克拉通内部强化了东西走向的次级隆起 ( 北部乌兰格尔隆起带、南部麟游隆起带) 、凹陷 (中部盐池—米脂凹陷带) 及定边—吴堡一带区域性东西向构造带的形成和发展。由此说明 ,晚古生代—中三叠世的构造面貌是新生性构造活动改造和克服前期构造变动影响(继承性) 的结果。晚三叠世—白垩纪 ,经历了印支、燕山两期大的构造运动 ,其中印支运动在盆地地史发展中是一次重要转折 ,它实现了盆地由海向陆的转变 ,使盆地自晚三叠世以来进入了大型内陆坳陷的发展史 ,主要表现为大范围差异升降 ,坳陷主体呈北西—北西西方向展布于盆地南缘,它是特提斯洋壳向北俯冲 ,处于欧亚古陆块内部的鄂尔多斯盆地西缘、南缘产生向盆内的挤压和顺时针扭动作用的结果。燕山运动则使盆地古构造格局发生了重大变革 ,原来近东西向的构造形态为此期近南北向隆起、沉降带所叠加。早白垩世 ,形成了西部天池—环县一带南北向凹陷带 ,其东部盆地内展现一幅平缓西倾的大斜坡。此期 ,盆地周缘产生了强烈的折皱、冲断、逆冲推覆构造 ,表明燕山期构造活动达到高峰。盆地中侏罗世—早白垩世的构造演化特点 , 与中国东部发生的强烈岩浆活动和构造变动、构造线方向转为北东—北北东方向有很好的一致性 ,它反映了库拉—太平洋洋壳和欧亚陆块的相互作用, 导致了近南北向左旋剪切运动。新生代以来 ,与中生代盆地整体沉降相反 ,转变为整体隆升 ,