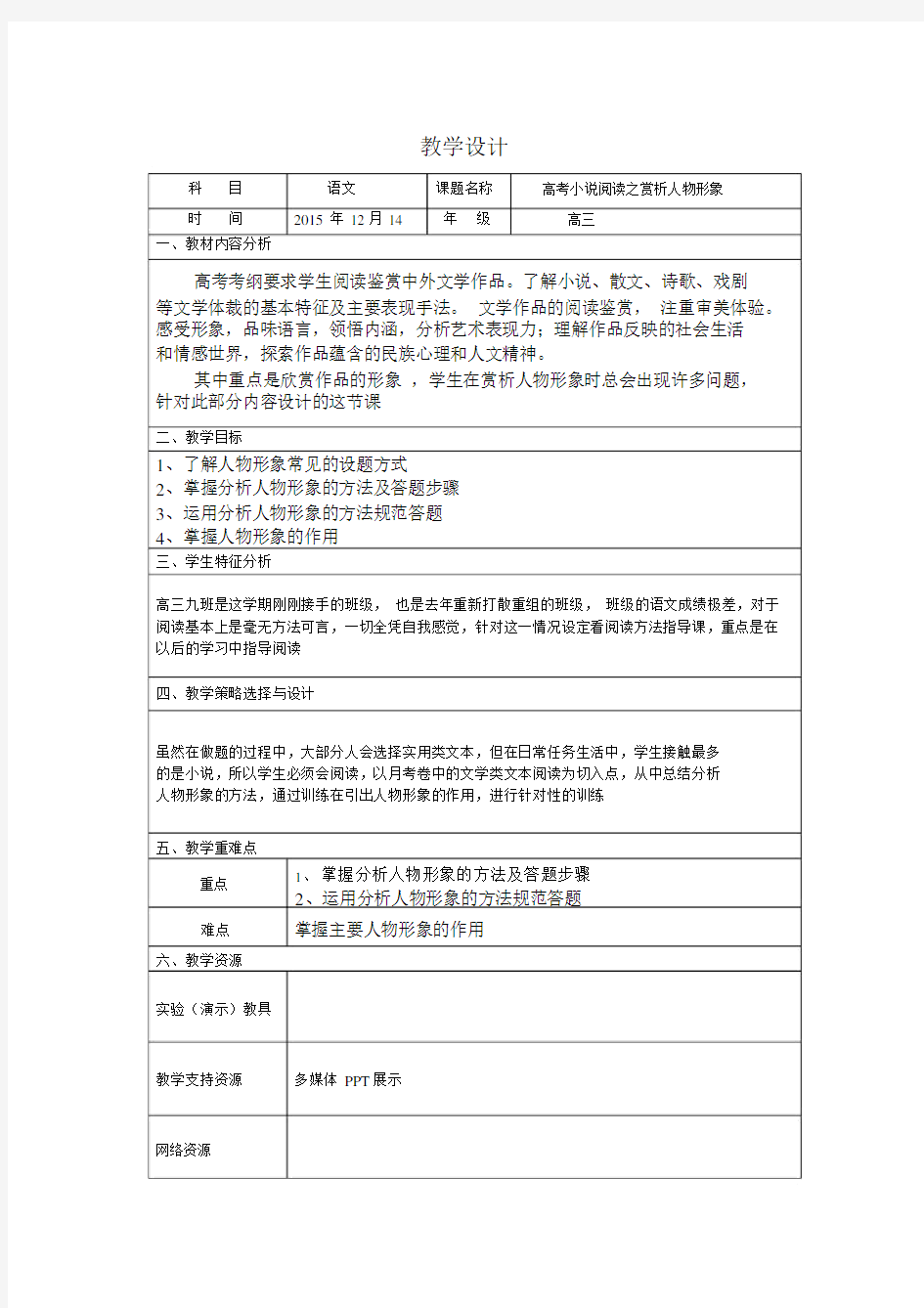

教学设计

科目语文课题名称高考小说阅读之赏析人物形象

时间2015年 12月 14年级高三

一、教材内容分析

高考考纲要求学生阅读鉴赏中外文学作品。了解小说、散文、诗歌、戏剧

等文学体裁的基本特征及主要表现手法。文学作品的阅读鉴赏,注重审美体验。感受形象,品味语言,领悟内涵,分析艺术表现力;理解作品反映的社会生活

和情感世界,探索作品蕴含的民族心理和人文精神。

其中重点是欣赏作品的形象,学生在赏析人物形象时总会出现许多问题,

针对此部分内容设计的这节课

二、教学目标

1、了解人物形象常见的设题方式

2、掌握分析人物形象的方法及答题步骤

3、运用分析人物形象的方法规范答题

4、掌握人物形象的作用

三、学生特征分析

高三九班是这学期刚刚接手的班级,也是去年重新打散重组的班级,班级的语文成绩极差,对于阅读基本上是毫无方法可言,一切全凭自我感觉,针对这一情况设定看阅读方法指导课,重点是在以后的学习中指导阅读

四、教学策略选择与设计

虽然在做题的过程中,大部分人会选择实用类文本,但在日常任务生活中,学生接触最多

的是小说,所以学生必须会阅读,以月考卷中的文学类文本阅读为切入点,从中总结分析

人物形象的方法,通过训练在引出人物形象的作用,进行针对性的训练

五、教学重难点

重点1、掌握分析人物形象的方法及答题步骤

2、运用分析人物形象的方法规范答题

难点掌握主要人物形象的作用六、教学资源

实验(演示)教具

教学支持资源多媒体 PPT展示

网络资源

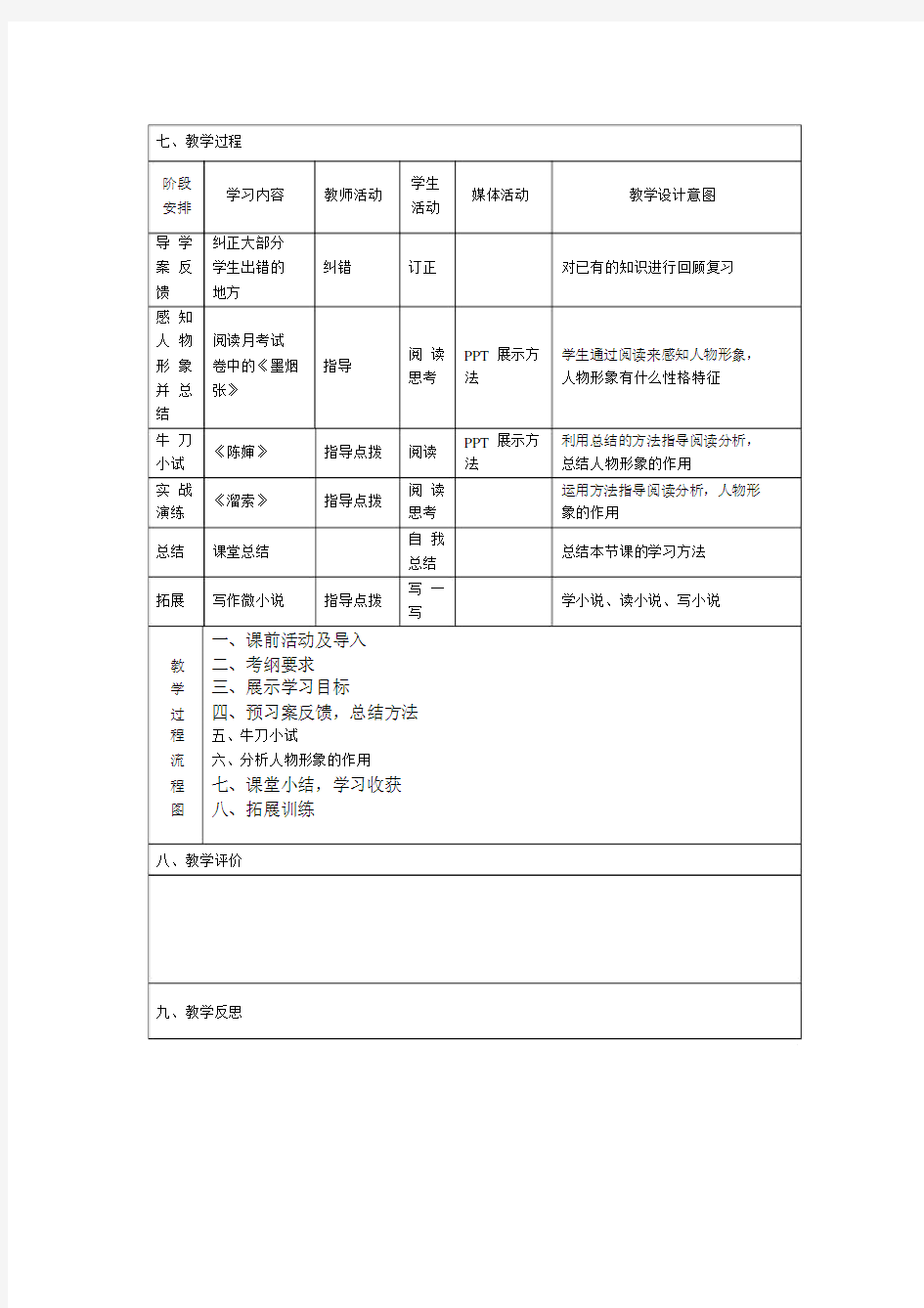

七、教学过程

阶段

学习内容教师活动学生

媒体活动教学设计意图

安排活动

导学纠正大部分

案反学生出错的纠错订正对已有的知识进行回顾复习

馈地方

感知

人物阅读月考试

阅读PPT 展示方学生通过阅读来感知人物形象,形象卷中的《墨烟指导

思考法人物形象有什么性格特征

并总张》

结

牛刀

《陈婶》指导点拨阅读PPT 展示方利用总结的方法指导阅读分析,

小试法总结人物形象的作用

实战

《溜索》指导点拨阅读运用方法指导阅读分析,人物形

演练思考象的作用

总结课堂总结自我

总结本节课的学习方法总结

拓展写作微小说指导点拨写一

学小说、读小说、写小说写

一、课前活动及导入

教二、考纲要求

学三、展示学习目标

过四、预习案反馈,总结方法程五、牛刀小试

流六、分析人物形象的作用

程七、课堂小结,学习收获图八、拓展训练

八、教学评价

九、教学反思

1、在上课的过程中自己是比较紧张的,所以高考如何设题以及准备的高考中常出现的人物形象的性格词没有来得及展示

2、声音有些小,听课的老师有的部分没有听清

3、对于学生评价不够丰富,这部分的预设是有的,但因为紧张部分学生的回答评价会有些单一

4、教案的设计很精心,且是根据学生的实际情况来设定的,整堂课是很真实的一堂课,大

部分学生能够跟着老师的步伐前进,并有所收获,从这点来说,课程的设计是成功的

5、课堂上的语言不够优美,这一点要多向黄老师学习

评分() 物理教师专业技能训练 ――教学设计 学院:物理与电子学院 年级:2012级 班级:物理学 组别:________ 姓名: _______

中学物理课堂教学设计方案 内能 一、教学材料的分析 本课程选用的教材为人教版《九年级物理全一册》【2013 年审定】。内能是其第十 三章第二节的内容,是在学习了分子热运动之后进行教学的,它是对不同于机械能的另一种形式的能——内能的重点研究。本节内容是在前面学习机械能概念及其转化的基础上,进一步了解更为抽象的内能概念,认识内能的转化及其作用,这些内容是解释许多常见热现象的必备基础,也是学习本章后面热量、比热容、热机等内容必不可少的基础,因此本节课在全章有重要的基础性地位。改变内能的两种方式是本章的关键点,承上启下,为引出“能量守恒定律”做好了铺垫。 二、学生学习情况分析 本课程的教学对象为初三年级学生。经过初二一年的学习他们对机械能能已有了一定的了解,同时也具备了一定的物理理性思维能力与分析的素质,参与意识比较强,易于接受新鲜事物。已基本具备学习本课程必要的知识基础。在上一节课学习的基础上,学生对物体内部分子的运动有了初步的认识,这就为这节课的学习打下了良好的基础;通过本节的学习,意欲提高学生的学习物理的兴趣,找到探究物理规律的方法。并对本节课的前期知识结构有所了解。作为学习主体的九年级学生,他们对事物的认识处于由感性向理性发展阶段,感性认识仍占主要地位,理性认识上还存在一定困难。为此,本课应注意适应学生好奇心,以感性认识为基础,再通过理性分析和判断,获取新知识,发展抽象思维能力。 三、教学目标 (一)知识与技能 1. 利用比较法认知内能是分子动能和分子势能的总和,认知内能是物体本身具有的

表格式语文教学设计 课题:《沁园春?雪》 科目:语文教学对象:学生课时:一课时 提供者:黄元 一、教学内容分析 《沁园春·雪》是毛泽东诗词的代表作之一,也是中国现代诗坛的一首杰出的词作。 全词熔写景、议论和抒情为一炉,意境壮美,气势恢宏,感情奔放,胸襟豪迈,颇能代 表毛泽东诗词的豪放风格。 二、教学目标 知识与能力: 1、掌握重点生字的字音,理解重点词语的含义。 2、有感情地诵读作品,培养学生阅读和欣赏诗词的能力。 方法与过程: 1、在诵读词的过程中,体会词作语言运用的准确性,描写的形象性,蕴含的深刻性。 2、学习本文正确运用比喻、拟人、对偶的修辞方法,增强文章的形象生动性。 情感与态度: 1、通过诵读词,体会词所展现的意境,作者表达的情感。 2、领略词人在特定历史时期伟大的胸襟、坚定的信心。 三、学习者特征分析 学生在学习此诗作前,已经接触过毛泽东同志的一些作品,初步了解了毛泽东诗词 的风格特点,具备了一定的基础;同时所面对的是九年级学生,对诗词的领悟、品味已 有了一定的能力。但是因为年龄及阅历的限制,对诗词意境的把握还会比较肤浅。 四、教学策略选择与设计 立足教材、立足学生实际,运用现代教学媒介,通过具体、直观材料,调动学生浓厚 的学习兴趣。通过多种形式的诵读,来提高学生朗读能力,提升学生对作品的品味能力, 在读中品,在品中读。同时采取小组合作学习的方式,注重学生间相互交流、相互合作、 相互探究,培养学生自主学习的能力。促使学生在合作中学习、在合作中提高、在合作 中成长。 五、教学重点及难点 教学重点:朗读理解诗词,分析词中语言形象、精辟、优美的特点。 教学难点:理解词的意境。 六、教学过程 教师活动学生活动设计意图 一、激发兴趣,导入新课激发学生的兴趣, 1、伟大的革命领袖毛泽东,想必大家都很熟悉,那么在大家的印象中他是一个怎样的人呢? 学生畅所欲言发表自己 的看法。 创造宽松的学习氛 围,且使学生对毛泽 东又一个整体的认 识:既有雄才武略, 2、(通过学生谈总结)在大

语文教学设计方案 课题名称高三语文专题复习——如何鉴赏诗歌 研修主题师生合作探究对诗歌思想内容的理解 姓名项霞工作单位岳西县汤池中学 学科年级高三语文教材版本人教版 一、教学目标设计(从学段课程标准中找到要求,并具体化为本节课的知识与技能、过程与方法、态度情感与价值观目标。要求明晰、具体、可操作性。) 1.梳理、归纳读懂诗歌的一般方法 2.能够进行能力迁移,读懂诗歌。 二、教学重难点(说明本课题的重点、难点) 教学重点:梳理、归纳读懂诗歌的一般方法 教学难点:能够进行能力迁移,读懂诗歌。 三、学情分析(分析学生的知识起点、技能起点和态度起点) 到了高三,学生读了不少的诗歌,但对于诗歌思想内容的理解还存在不足,诸如误读诗意,不能站在更高角度去理解和探究作者的情感态度和思想,分析作者的观点,从而更好的去把握诗歌的意境与整体思想内容,内化为自己的认识与理解。 四、教学内容分析(简要说明本节课的主要学习内容) 《考试说明》中对古诗词鉴赏的两点要求: ①鉴赏诗歌作品的形象、语言和表达技巧。 ②评价诗歌作品的思想内容和作者的观点态度。 即是从内容、形式、思想感情三方面入手解答题目。据此我们本节课围绕对诗歌思想内容的理解,如何做到对诗歌能读懂到会鉴赏到精表达。 五、教学方法设计(针对学习内容,设计教与学的方法)

师生合作自主探究多媒体展示 六、教学过程设计 教师活动学生活动设计意图 展示欧阳修的《秋怀》(诗歌略),设计两个问题分四联学生思考、分组讨 论 找出诗眼,重点分析颔 联 展示刘孝绰的《咏素蝶诗》并作解读,引导学生体会理解学生赏析形象,感 受诗歌意境 师生合作通过对题目 的关注、对诗歌本身的 研习以完成目标 展示王安石《定林》并作解读,引导学生体会理 解学生赏析形象,感 受诗歌思想内容 师生合作探究以完成 目标 七、教学评价设计(创建量规,向学生展示他们将被如何评价(来自教师和小组其他成员的评价)。也可以创建一个自我评价表,这样学生可以用它对自己的学习进行评价) 学生对于诗歌鉴赏与理解是诗歌学习的一个重要内容,只有学生了解了作者的身世经历和写作背景,才能深刻理解作品内容;同样,只有学生深刻理解了作品内容才能更好的理解诗歌作者的观点和态度,融入到作者的情境中去分析和思考,体会作者的情感。 八、形成性练习题(依据本节课的教学目标设计练习题) 课后赏析: 《水槛遣心》① 杜甫 去郭轩楹敞②,无村眺望赊③。澄江平少岸,幽树晚多花。 细雨鱼儿出,微风燕子斜。城中十万户,此地两三家。{注}①此诗作于杜甫暂时告别颠沛流离的生活,寓居成都草堂时期。②轩:长廊。楹:柱子。③赊:远。 九、教学反思

《小学语文》教案教学设计及万能模板 《窃读记》教案 教学目标: 知识与能力目标: 1.认识并掌握本文中的生字,理解文章中的新词。 2.有感情地朗读课文。 过程与方法: 1、通过朗读、圈划和讨论等方法,体味窃读的滋味。 2、学习作者通过细致入微的动作描写和心理描写来表达感情的方法,体会作者用词的准确生动。 情感态度与价值观: 抓住主要内容,体会窃读的复杂滋味,感悟作者对读书的热爱,对求知的渴望,受到感染。 教学重点: 抓住主要内容,体会作者的情感,领悟作者的表达方法。教学难点: 体会作者是怎样通过动作,心理描写来表达思想感情的,体会读书的意义。评价设计: 在教学过程中着重体会作者感情及表达方法,可以通过生生评价,找出共鸣,在师生的评价中,找准前进的方向。 教学过程: 导入 一、从“窃”中明了文意(5分钟) 1、我国著名的作家冰心曾说过:“读书好,读好书,好读书”,英国著名作家莎士比亚说:“书籍是全世界的营养品。生活里没有书籍,就好像没有阳光;智慧里没有书籍,就好像鸟儿没有翅膀。”同学们,你们喜欢读书吗?(课件出示名言) 2、你们都读过哪些书?把自己感受最深的给大家讲一讲。(同学交流) 3、在阅读中,我们不仅能获得知识、学会思考,而且会得到情感的陶冶和精神的享受。这节课,就让我们走进台湾女作家林海音回忆少年时独特读书经历的作品《窃读记》。仔细观

察这个“窃”字,有什么方法记住它?(学生交流)看到“窃”字,我们马上想到“偷窃”。课题《窃读记》的“窃”字是什么意思?老师在课前查了字典,“窃”的含义有三种:①偷; ②偷偷地;③谦指自己。你认为应该选择第几种解释?(第二种)(课件出示)那么本篇课文就讲述了作者小时候偷偷读书的事情。 5、书籍是全世界的营养品,读书是一件光彩的事,可作者为什么要…窃读??看到这个题目你还想知道什么?(为什么要窃读?怎么窃读?对作者有什么影响或改变?)现在让我们走进《窃读记》,相信读了课文之后,你们一定会有更深的领悟。 新授 二、从初读中体会好读之心(五分钟) 1、请同学自由读课文,边难读的地方多读几遍。想一想,我是怎样“窃读”的? 2、学生读完后交流。 三、从“窃”中品味爱书之情(二十五分钟) 3、同学们,读书有千百般滋味,请浏览课文,看看哪一句话直接写出了“窃读”的滋味?请用“~~~”划出来。 (“我很快乐,也很惧怕——这种窃读的滋味”。) “窃读”伴随着一种复杂的感受。你能从文中读出作者窃读的苦与甜吗?小组合作从课文中找一找相关句子,划一划,读一读,一会儿与大家交流。(生自由读,划。) 交流:(课件)谁先来交流窃读的滋味? 生:老师,我想交流窃读的苦。 (一)苦: 1、“我跨进店门,暗喜没人注意。我踮起脚尖,从大人的腋下钻过去。哟,把短发弄乱了,没关系,我总算挤到里边来了。” a.请你迅速找出表示动作的词。 b.从这一系列的动作中揣摩揣摩小海音的心理是怎么想的? c品析了动作,揣摩了心理,我们仿佛看到了一个怎样的海音?此时你就是林海音,把你的感受读出来。(2个同学) 2、有时,一本书要到几家书店才能读完。师:同学们,从“一”和“几”字你感受到了什么?把你的感受读出来吧。 3、引读:(课件逐条展示)师:让我们一起感受作者的辛苦。

高一语文(上册)第二单元教学设计方案 [单元]第二单元 [年级]高一年级上册 [单元课时数]6课时 [单元教学目标] 知识目标:本单元鉴赏中国现当代散文和外国散文,知识要点是在整体把握思想内容和艺术形式的基础上品味散文的语言,赏析散文的表现手法。 能力目标:结合语境揣摩词语、句子的含义及其表达效果,学习文章中运用的写作手法,在写作中借鉴作者运用语言的技巧。 德育目标: 体味作者对大自然、对自由生活、对独立人格的向往和迷恋之情唤起学生对积极而坚实、乐观而执着的人生追求。 教学方法和措施: 1、朗读教学法。声情并茂的朗读,创设良好的教学氛围,激发学生的兴趣。 2、讨论法、点拨法。以学生为主体,教师为主导。以学生活动为主,通过师生互动,沟通认识和看法,实现教学资源共享。 3、比较鉴赏法。将几篇散文的表现手法进行比较,从而深入理解和把握本文的美点。 所需材料及资源 1、多媒体课件 2、课文赏析 3、朗读示范磁带 4、美文荐读《航船中的文明》(朱自清)、《故乡的月色》(庄园)、《江南古镇》(杨国民)、《冬天的山》(代青)、《轮椅间的心灵对话》(张海迪)、《彻悟生死之后才可能拥有的宁静》(蒋子丹)、《故乡的胡同》(史铁生)、《爱从未离开你》(史丹利.D.慕尔森)、《落叶》(日本)(岛崎藤村) [教学过程] 《荷塘月色》第1课时 教学要点: 朗读课文,整体感知文章,美点寻踪,赏析课文的美,背诵课文4、5、6段。 教学过程 一、导语设计 同学们,我们曾经品读过朱自清先生的《背影》,父亲那臃肿而蹒跚的背影所承载的悲凉、惆怅与沉重似乎还积淀在我们的心头。今天,我们将再次走进朱自清先生心灵的荷塘,叩响心扉,解读那淡雅朦胧的心月,心荷。 二、朗读课文,整体感知文意 1、多媒体显示“荷塘月色”优美画面,学生感受画面的美。 2、教师播放示范朗读磁带,学生听读,入境,欣赏美景,体味感情。 3、放录音,学生复听一次,纠正朗读中的错误。(投影显示,给词语中加点的字注音)。 三、美点寻踪,体味课文的美。 1、欣赏文章的“画面美”。无论是荷塘的月色,还是月下荷塘,景物美妙怡人,画面立体感强,并且动静结合,虚实相生,浓淡相宜,疏密有致。不仅色彩均匀悦目,而且透出一股神韵,有着浓浓的诗意。 2、品味文章“语言美”。

篇一:语文教学设计参赛优秀模板(含高中和初中) 语文教学设计优秀模版(含高中和初中) 初中篇 【设计理念】 现代教育理念要求教学应当以学生为主体,教师为主导。在教学中,教师应该充分调动学生学习的主动性和积极性,用合作探究与交流的方式引导学生,让学生在疏通文本的基础上,联系自身经验,对文本进行了个性化解读,帮助学生树立正确的人生观价值观,培养学生的审美情趣与人文素养。 【教材分析】 1.地位和作用: 选自人教版语文教材第“教材无非是个例子”(叶圣陶语),这个例子既承担了落实本单元教学重点的任务,又承担了对学生进行文学审美教育的责任,因此是个很好的蓝本。2.文本简析: 【学情分析】 初一学生有很强的好奇心和表现欲望,所以教师要采取鼓励机制,激发他们的参与意识,培养他们的合作精神和探究热情。并且,初一是学生开始形成自己的审美观、价值观的时期,但他们的鉴赏能力还是很有限的,因此要多加强这方面的训练。以上几点主要是从学生的现有水平、学习习惯和能力上去认识归纳的。 【教学目标】 1.知识与能力: 2.过程与方法: 3.情感态度与价值观: 【重点难点】 1.针对单元重点和教材内容,我认为本文的教学重点是: 2.针对学生的现有水平和心理层次,我认为本文的教学难点是: 【教学方法】 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 【教学手段】 采用多媒体教学,利用图片、音乐、视频等多媒体素材。 【课时安排】 一课时(45分钟) 【课型】 新授课 【教学过程】 一、未成曲调先有情(3分钟) (一)课前预习 1.掌握本文字词,熟读全文,了解文章大意,对有疑惑的地方做好记号。 2.利用图书馆、网络等资源,认识并熟悉作者以及本文的写作背景。 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 三、奇文探究共赏析(22分钟) 四人组成一个小组,合作完成以下内容,并且采用“小组擂台积分榜”进行评价。(一)研读入境品语言

“全等三角形的判定”课堂教学设计方案

七、教学评价设计 评价方法 评价工具 评价方式 注:媒体资源或工具的教学作用和使用方式一般有: 教学流程图中统一使用下列图形符号:(又参见教材333-334页) 教学评价包括诊断性评价、形成性评价和总结性评价;根据对象又分为自评、互评和师评;根据方式,又可分为口头评价、动作评价、书面评价;信息化学习评价工具有电子档案袋、量规、概念图、学习契约、范例展示等。这些评价工具的综合应用,能够实现师评、互评、自评的结合,有利于在真实的作业情境中对学习者的高级思维能力、反思能力、合作能力、信息搜集能力、处理能力和创造能力等进行评价。在教学中,还经常运用作业与测验法、问卷调查法、观察法、电子档案袋评价法,用调查问卷、档案袋、观察记录表等评价工具实施教学评价。学习者的能力是多方面的,每个学习者都有各自优势,因此对学生学习评价应该是多方面的。多元评价理论体现了主体多元化,内容多维化,方法多样化,促进学生全面发展。

同时也要对自己的教学方案设计也要适当评价反思,看是否科学合理地促进学生的全面发展。 1.教学前的评价——安置性评价。在进行教学前,教师首先需要回答两个问题:(1)对开展新的教学所必需的技能和能力,学生掌握到了何种程度?(2)对计划进行的教学的预期学习结果,学生已经具备到何种程度?通常通过实施准备状态前测(readiness pretest)来获得有关上述第一个问题的信息,这种测验一般在一门课程或一个单元的教学开始前进行,用来检验学生是否具备了学好新课程所必须的知识和技能。例如,在学习高中学科知识的某一选修模块之前,可以先要求学生做一个关于必修模块。如果学生在测验中表现出缺乏学习该选修模块必备的知识技能,教师就应有针对性地进行补救,或者根据学生现有的水平调整教学内容和教学难度。 2.教学过程中的评价——形成性和诊断性评价。在教学实施过程中评价的主要关注点是学生的学习进展情况,为此,需要回答下述问题:(1)在哪些学习任务上,学生进展顺利?在哪些学习任务上,学生仍需帮助?(2)哪些学生存在严重的学习困难并需要进行额外的辅导或补助?在教学过程中实施的用于监控学生的学习进展的评价称为形成性评价(FormativeAssessment)。形成性评价一般被用于检查学生对某一特定部分(如某个单元或某一章节)的教学内容掌握程度如何。它与传统教学中教师使用的小测验和单元测验十分相似,但更侧重于(1)测查本单元教学的所有学习结果;(2)利用评价的结果促进学生的学习,而不是利用分数进行排名。这种测验旨在考察学生学习的得与失,以便师生调整教和学。 利用表现性任务进行的形成性评价可以是对一个产品(例如,文档、图表、程序等作品),也可以是对一个过程(例如,开展研究性学习、讨论、展示等)的阶段性评价,主要向学生提供有关其进步和不足的反馈,目的在于监控学生的学习进展、为改进学习提供矫正性的诊断。如果一个学生一直存在学习问题,以至于形成性评价提供的矫正性诊断无法解决的话,就需要采用诊断性评价(Diagnostic Assessment)来鉴别学生的学习困难。诊断性评价的目标是分析学生学习表现的普遍原因,指出学生学习困难的症结所在并进行补救。 3.教学后的评价——总结性评价。在一门课程或一个单元的教学结束的时候,我们关注的主要是学生通过教学在多大程度上实现了教学目标。此时,需要回答下列问题:(1)哪些学生已经掌握了学习任务,可以继续下一步的教学?(2)每个学生的掌握程度如何?在一门课程或教学活动结束后进行的成就评价叫总结性评价(SummativeAssessment),总结性评价主要用于考核学生的学习效果,确定学生的最终学习成绩。这种评价覆盖面很广,既有测验也有表现性评价。尽管总结性评价的主要目的是用于确定学习结果,也应注意给学生提供关于其学习过程的必要反馈,并注意将评价的结果用于评定教学的有效性。 4.利用评价促进学习的其他方式。如前所述,评价能够帮助教师做出可直接影响影响学生学习的各种教学决策。除此以外,评价还从其他方面促进了学生的学习。 (1)激励学生学习动机。(2)促进学习的保持和迁移。 (3)促进学生的自我评价能力。(4)利用评价反思和改进教学效果。

《罐和铁罐》教学设计 备注:黑体字带【】部分为解释说明部分。 教学目标: 1.会认10个生字,会写14个生字。正确读写生词。 2.分角色有感情地朗读课文。 3.读懂课文容,学习如何正确看待人和事物。 【说明:教学目标的确立要以课标为依据,落实教材训练容。表述要准确、具体、可检。】 学习重点:通过罐和铁罐的对话、神态,了解铁罐的傲慢无礼和罐的谦虚而不软弱。 学习难点:读懂课文容,学习如何正确看待人和事物。 【说明:教学重点和难点的确立应放在本课语言的学习、理解、运用及语文能力上。】 教学准备:多媒体课件 课时准备:两课时 【说明:课堂教学设计选择方法时,要能有效达成教学目标。避免教学设计与教学目标脱节。例:教学目标提出“分角色有感情地朗读课文。”在教学过程中就要落实这一目标。】 第一课时 课前三分钟:

背诵萧红《小城三月》写景选段: 1.“三月的原野已经绿了……花挂着他了。” 2.“河冰发了……春天带着强烈的呼唤从这头走到那头……” 3.“小城里被花给装满了……带着呼唤,带着盅惑……”“” 【说明:课前三分钟说话容要精心选择,必须在教案中体现训练的具体容,容可丰富多彩,以训练学生口语表达能力为重点,并借此引领学生积累更多的语言素材。时间控制在三分钟之。每一节语文课前都要有此训练。】 一、导入新课 课件出示:课文插图 板书课题,识记“”。(由“淘”换偏旁来记忆……) 【说明:导课要根据课文和学生实际精心设计,尽量精炼有效。时间要控制,不要过长。有些课文也可以开门见山,进入课文学习。】 二、初读课文识记生字 1.自由读文。要求:读准字音,不认识的字词可以拼拼音、查字典。读不通顺的句子多读几遍。 2. 再读课文。要求;在读正确的基础上,争取把课文读流利。边读边思考:课文讲了一个什么样的故事? 【说明:每一遍读文都有不同目的,要把具体要求体现出来,并有大问题。】 3.出示带拼音生词 懦弱恼怒争辩羞耻流逝宫殿朴素

语文六年级下册《古诗三首》教案设计 寒食 教学目标: 1.学习诗文的生字新词,理解诗文中的重点词语;通过引导学生朗读诗文,了解诗文描写的内容。 2.从诗文的语言文字中,感受诗人以汉喻唐,敢于揭露封建统治阶级的特权以及宦官得宠专权等腐败现象的精神。 3.正确、流利、有感情地朗读、背诵诗文。 教学重点: 1.理解古诗《寒食》所描写的内容及其深刻内涵。 2.正确、流利、有感情地朗读、背诵诗文。 教学难点:使学生深入理解诗文中不易理解的内容以及如何朗读诗文是本课学习的难点。 教学准备:多媒体课件,彩笔等。 教学过程: 一、课前启发谈话,导入新课。 1. 谈话激趣。同学们,古代的文人墨客留下了不少描写节日的诗文,你知道哪些?请你说说。 2.板书课题。今天,我们来网上学习唐代诗人韩翃的一首诗——《寒食》。 3.正音,齐读课题。 4.学习生字——“翃”。指名朗读这个字。书空练写这个字。

二、师生交流。 1.师:寒食节在什么时间? 2.你知道“寒食节”的由来吗? 3.介绍作者韩翃的有关资料。 三、初读课文,整体感知。 1.出示课件古诗,学生自由朗读课文,要求读准字音,读通句子。教师巡视指导。 2. 学生交流通过朗读,你读懂了什么? 3. 指名汇报讨论结果。 四、动画演示,理解诗句。 1.出示“春城/无处/不飞花”。 (教师范读、指名学生读、自由练读、学生齐读) 2.请学生尝试说说以下几句诗如何读。 3.指导读好诗句“寒食/东风/御柳斜”。(“斜”字读古音) 4.学生尝试说说前两句诗句的意思。 5.你觉得这两句诗中哪些字词难以理解,请你提醒大家。 6.教师演示,指导读好后两句诗“日暮/汉宫/传蜡烛,轻烟/散入/五侯家。 7.自由读读下面两句诗句,说说你所知道的后两句诗句中的一些字词的意思。 8、教师指名说说其他两句诗句的意思。 9.利用课件帮助学生想象诗的意境,理解诗文意思。

《新课程初中语文课堂教学设计和案例分析》复习提纲 一、填空题 1、新课程标准确立了语文学科性质和特点:“语文是最重要的交际工具,人类文化的重要组成部分。工具性与人文性的统一,是语文课程的基本特点。” 2、阅读能力一般分为如下五个层级:认读能力、解读能力、分析综合能力、应用能力、欣赏评价能力。 3、我们在平时的语文教学中一定要把语文意识贯彻于语文教学的全过程中,不断强化学生的语文意识,不断提高语文素养,并逐渐增强语文能力。 4、当代语文教学设计依据加涅“为学习设计教学”的理论,把语文教学过程分为学习事件和教学事件两部分,对学生语文认知结构和语文的行为技能改变起到支持和推动作用。 5、新课程标准认为,语文课程必须根据学生身心发展和语文学习特点“倡导自主合作探究的学习方式。” 6、体验性或表现性目标的陈述方式描述学生自己的心理感受与体验,明确安排学生表现的机会。所采用的行为动词往往是体验性、过程性的,这种方式指向无需结果化的或难以结果化的目标。主要应用于“过程与方法”、“情感、态度与价值观”等领域。 二、简答题 1、什么是教学目标具体化?指把教学目的、范围、意图、领域转化为具体的行为目标或业绩目标,即按照期望学习者身上出现的可观察、可操作、可测量的结果的方式对教学目标作具体说明,这种说明包含了行为(做什么)、条件(在什么具体情况下)和标准(达到什么样的要求)三种成份。 2、简要回答文章产生的自然程序。宏观程序:认识与经验准备——写作需要与冲动——起草。微观程序:构思——起草——修改。 3、语文教学设计中的语文意识指什么?指在平时的听、说、读、写的过程中,对如何运用语言文字正确表达,如何遣词造句,如何布局谋篇的一种自觉的、有意识的关注。 4、教学程序设计的评价标准是什么?教学环节清晰、简洁、集中。这是从学生接受的角度提出的,清晰便于学生对文本的理解和学习,便于学生形成良好的思维习惯;简洁集中则是便于学生把握和积累,便于重点和难点的解决。

语文教学设计方案

《陶罐和铁罐》教学设计 备注:黑体字带【】部分为解释说明部分。 教学目标: 1.会认10个生字,会写14个生字。正确读写生词。 2.分角色有感情地朗读课文。 3.读懂课文内容,学习如何正确看待人和事物。 【说明:教学目标的确立要以课标为依据,落实教材训练内容。表述要准确、具体、可检。】 学习重点:经过陶罐和铁罐的对话、神态,了解铁罐的傲慢无礼和陶罐的谦虚而不软弱。 学习难点:读懂课文内容,学习如何正确看待人和事物。 【说明:教学重点和难点的确立应放在本课语言的学习、理解、运用及语文能力上。】 教学准备:多媒体课件 课时准备:两课时 【说明:课堂教学设计选择方法时,要能有效达成教学目标。避免教学设计与教学目标脱节。例:教学目标提出“分角色有感情地朗读课文。”在教学过程中就要落实这一目标。】第一课时 课前三分钟:

背诵萧红《小城三月》写景选段: 1.“三月的原野已经绿了……杨花挂着她了。” 2.“河冰发了……春天带着强烈的呼唤从这头走到那头……” 3.“小城里被杨花给装满了……带着呼唤,带着盅惑……”“” 【说明:课前三分钟说话内容要精心选择,必须在教案中体现训练的具体内容,内容可丰富多彩,以训练学生口语表示能力为重点,并借此引领学生积累更多的语言素材。时间控制在三分钟之内。每一节语文课前都要有此训练。】 一、导入新课 课件出示:课文插图 板书课题,识记“陶”。(由“淘”换偏旁来记忆……) 【说明:导课要根据课文和学生实际精心设计,尽量精炼有效。时间要控制,不要过长。有些课文也能够开门见山,进入课文学习。】 二、初读课文识记生字 1.自由读文。要求:读准字音,不认识的字词能够拼拼音、查字典。读不通顺的句子多读几遍。 2. 再读课文。要求;在读正确的基础上,争取把课文读流利。边读边思考:课文讲了一个什么样的故事? 【说明:每一遍读文都有不同目的,要把具体要求体现出来,

小学语文教学设计方案 一、教材及网站资源分析: 《海底世界》是人教版第六册的一篇科普知识性课文,它以生动有趣的笔法,从光和声两方面描述海底的景象,从动物、植物、矿物等三方面介绍海底的物产,从而让人们认识到海底真是个景色奇异、物产丰富的世界,进一步激发广大学生热爱自然、探索自然的兴趣。对于本课可采用网络环境下的问题探究学习,它使本课有了丰富的外延,主要学科是语文,还涉及到地理、环保、社会、科学等方面的学科知识。 1.教学目标 ⑴知识与技能:在多媒体网络环境的作用下,帮助学生了解景色奇异、物产丰富的海底世界。能正确、流利、有感情地朗读课文。 ⑵过程与方法:利用校园网,互联网络自主查寻收集资料拓宽学生视野,让学生了解丰富多彩的海底世界;完成学习报告,培养高级思维能力和信息搜集、处理和加工的能力;在学习平台上进行小组协作的形成性评价,培养自我评价能力。 ⑶情感、态度、价值观:激发学生热爱自然,探索自然的兴趣。在网络环境的作用下,激发学生自主学习的兴趣,逐步培养学生运用现代信息技术帮助学习的意识。 2.教学重点、难点 利用网络,了解海底景色奇异、物产丰富的特点。 3.网站资源分析:

本课的难点是了解海底景色奇异、物产丰富的特点。,但仅仅从语言文字上了解,显得是那么苍白,因此,我从Internet上搜集了有关资料,结合语文教学的特点,站在学生的角度制作了这个主题网站。 《海底世界》是根据人教版课文《海底世界》制作的专题网站。该网站试图以人性化的设计,充分考虑学生利用网站开展学习活动的需求、方式、效果,来开辟出网络环境下语文教学的新阵地。 二、教学方法与手段: 以“建构主义”教学思想为主要指导,充分利用主题网站,引导学生进行合作学习、自主学习、探索式学习。 三、学法指导: 1.学生状况分析: 知识水平:能读懂文本并能依据特点情景展开合理想象。 学习能力:基本能进行合作学习,深入探究新知。 信息素养:基本能作普通的电脑操作和上网搜找资料。 2.学法指导: 本课采用了在网络环境下学生自主探究的学习方式,让学生自主学习,获取知识。 在理解课文内容、体会课文情感的基础上,学生根据课文内容质疑,提出自己想要了解的问题。小组协作利用专题网站进行关于海底植物、海底动物、海底矿产、海洋乐园等方面的探究,解决感兴趣或想要了解的问题,完成学习报告。 四、教学过程

课堂教学设计方案模板 课程名称设计者单位(学校)授课班级 ( 资 源知识点 编号学习目 标 媒体类 型 媒体内容要点 教学 作用 使用 方式 所得结论 占用 时间 媒体 来源 章节名称学时 教学目标课程标准: 本节(课)教学目标:知识和能力: 过程和方法: 情感态度和价值观: 学生特征 学习目标描述知识点 编号 学习 目标 具体描述语句 项目内容解决措施教学重点 教学难点

①媒体在教学中的作用分为:A.提供事实,建立经验;B.创设情境,引发动机;C.举例验证, 建立概念;D.提供示范,正确操作;E.呈现过程,形成表象;F.演绎原理,启发思维;G..设难置疑,引起思辨;H.展示事例,开阔视野;I.欣赏审美,陶冶情操;J.归纳总结,复习巩固;K.自定义。 ②媒体的使用方式包括:A.设疑—播放—讲解;B.设疑—播放—讨论;C.讲解—播放—概括; D.讲解—播放—举例; E.播放—提问—讲解; F.播放—讨论—总结; G.边播放、边讲解; H. 边播 放、边议论;I.学习者自己操作媒体进行学习;J.自定义。 板 书 设 计

课 堂 教 学 过 程 结 构 的 设 计 教学模式:教学过程结构: 教学内容和教师的活动媒体的 应用 学生的 活动 教师进行 逻辑判断

形成性检 测知识点 编号 学习 目标 检测题的内容 形 成 性 评 价 教 学 反 思 附表:有的教师愿意在课堂教学过程结构图(通常称为流程图)的后面另外加以详细说

明。如果认为确有必要,除用文字叙述外,还可以采用以下几种表格形式: 教学 教师的活动学生的活动设计意图 环节 教学 教师的活动学生的活动教学媒体的作用环节 教学 教师的活动学生的活动信息技术的应用环节 流程图学生的活动教师的活动

小学语文教学设计方案

南村小学 李桂兰

课题名称 科 目 教学时间 学习者分 析

北大荒的秋天 语文 一课时 年级 三年级

1、对与三年级学生来说,学习一篇文质兼美的写景文一定 很感兴趣。所以任其选择,选择自己喜欢的段落阅读,通过阅读 感悟。但是三年级学生阅读的能力还很差,还需要老师的引导与 点拨。 2、三年级学生预习能力、参与课堂学习活动的能力、独立 完成作业与自我评价的能力、还需培养。 3 、对于三年级的学生,光从字面上很难感受到那种“大豆 摇铃千里金”的景象,帮助他们从网上搜集资料,结合图片或录 象,展开丰富的想象,从而产生身临其境的感觉,真正把自己的 自豪感融入朗读之中。

一、情感态度与价值观

1 教学目标 通过阅读热爱祖国语言文字得美。

2、 了解北大荒秋天的自然风光和丰收景象, 培养学生热爱祖国的思想感情。

二、过程与方法 1 、 .学生预习,初读感受,北大荒景象得美。养成自学的好习惯。 2.、 课上通过学生品读感悟,形成阅读能力。 3 、 充分运用现代化教学手段,突破重点、难点,化难为易,高效学习。

三、知识与技能

1 2.

.能正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文。 通过对课文的诵读感悟,知道北大荒是个美丽富饶的地方。

教学重点、 1、品味词句,想象意境,训练朗读。 难点 2、 理解“一碧如洗”、“清澈见底、“热闹非凡”等词语

1

教学资源

1、有关北大荒秋天的录像。 2、备查网址 百度 ” 《 北大荒的秋天 》教学活动过程描述 一、 复习 1、 读词语 映照 挺拔 银灰 一碧如洗 燃烧 透明 金黄 热闹非凡 2、 指名读课文 3、 问:课文主要写北大荒的秋天怎么样?还记得北大荒秋天的天空吗? (学生谈)幻灯片播放再欣赏 过渡:看过了北大荒秋天的天空,我们接着再去看看北大荒秋天的小河? 二、 精读课文 1、学习第 3 自然段。 指导看图:来到小河边,同学们最想做的是什么?指名回答。老师真想用 摄相机拍下那么美的景色,要是老师拍下了,可缺少一个介绍的,谁愿意 帮忙?(学生谈)出示提纲:小河( ) ,如同( ) ,静静地躺在( ) 。 一群小鱼( )游过去, )水面顿时 ( 漾起了( ) 。 相机板书:清澈见底 理解“清澈”。为什么把“小河”比作“一 条透明的蓝绸子 指导朗读和背诵。 ——谁能江“如同”换个词语,意思不变,再来读读这个句子? 小结:这一自然段描写北大荒秋天小河的美 丽。 2、学习第 4 自然段。 默读第 4 自然段,数一数这一段有几句话,哪 一句话能概括这一段的意思?用“=”画出来。 指名回答。 “热闹非凡”是什么意思?哪几句话具体写“热闹非凡”? 找出来读一读。 指名读第二句这一句话中把“大豆、 高梁”当作什么写的?这 样写有什么好处?哪些词语最能表现出热闹的景象?读这句话时,要把农 民丰收在望的喜悦心情读出来。自由练读,指名读。理解第三句。出示; 榛树叶子全都红了。 榛树叶子全都红了,红得像一团火,把人们的心也给燃烧起来了。 这两个句子,你认为哪一句好,好在哪里? 指导朗读这句话。 小结:这一段作者先概括写:“原野热闹非凡“,然后通过写” 大豆、高梁、 榛树叶子“, 具体描写了原野热闹非凡的景象, 表现了北大荒秋天原野的美。 练习朗读和背诵。 3、 学习第 5 自然段。 4、 指名读第 5 自然段。 理解“大豆摇铃千里金“、”茫茫“、”草甸子“、”沉 甸甸“。

教学活动 1

教学活动 2

2

谢谢你的观赏 教学设计方 案模板 教学设计方案 课题名称:信息技术课堂教学中画图软件的应用《复制与变换》 姓名: 工作单位: 学科年级: 信息技术 三年级 教材版本: 小学信息技术第2版 一、教学内容分析(简要说明课题来源、学习内容、知识结构图以及学习内容的重要性) 本课选自浙江摄影出版社三年级上册第9课的教学内容安排在画图部分主要工具内容学习完之后,应该属于技巧运用的一部分,主要学习图形的选择、复制,粘贴、移动、旋转变化及删除的方法,掌握对相同图形进行复制粘贴的技巧,以简化作图的过程。这样能更好地激发学生的学习兴趣、以提高教学的效率。 二、教学目标(从学段课程标准中找到要求,并具体化为本节课的具体要求,明晰(学生懂)、具体、可操作、可以依据板鞋练习测试题)重点及难点(说明本课题的重难点) 1.(1)加深对画画的操作;(2)巩固对图形的选择操作;(3)掌握图形的复制及粘贴;(4)学会对图形进行清除及变化操作。 2.通过尝试操作,掌握复制、粘贴图形以及翻转、旋转图形、对图形的清除的方法,培养学生的自学能力和发现问题解决问题的能力。 3.培养学生独立思考的能力和动手能力,培养学生的创新意识,激发学生学习信息技术的兴趣,促进其个性发展;培养学生发现美、创造美的能力。 三、学习者特征分析(学生对预备知识的掌握了解情况,学生在新课的学习方法的掌握情况,如何设计预习) 考虑三年级小朋友可能对画画还不太熟悉尽量选择简单图形给予参考,前面已经基本学习了填充颜色,工具的使用及图形的选择等操作,本节课加深对画图的练习。 四、教学过程(设计本课的学习环节,明确各环节的子目标,画出流程图) 针对学习流程的设计的各流程,设计教与学的方式的) 预设学生活动 设计意图 加强自己学习的兴趣,超越其他小朋友的作品 俗话说“良好的开始是成功的一半”,问题的引入,激发学生的实际需要,从中并提供了素材让其使作品更加漂亮。 1.自行看书并操作演练,因为书 学生是学习的主 人,学生必须通过操作

课堂教学设计方案格式 简易版 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

“全等三角形的判定”课堂教学设计方案

七、教学评价设计 评价方法 评价工具 评价方式 注:媒体资源或工具的教学作用和使用方式一般有: 教学流程图中统一使用下列图形符号:(又参见教材333-334页) 教学评价包括诊断性评价、形成性评价和总结性评价;根据对象又分为自评、互评和师评;根据方式,又可分为口头评价、动作评价、书面评价;信息化学习评价工具有电子档案袋、量规、概念图、学习契约、范例展示等。这些评价工具的综合应用,能够实现师评、互评、自评的结合,有利于在真实的作业情境中对学习者的高级思维能力、反思能力、合作能力、信息搜集能力、处理能力和创造能力等进行评价。在教学中,还经常运用作业与测验法、问卷调查法、观察法、电子档案袋评价法,用调查问卷、档案袋、观察记录表等评价工具实施教学评价。学习者的能力是多方面的,每个学习者都有各自优势,因此对学生学习评价应该是多方面的。多元评价理论体现了主体多元化,内容多维化,方法多样化,促进学生

全面发展。同时也要对自己的教学方案设计也要适当评价反思,看是否科学合理地促进学生的全面发展。 1.教学前的评价——安置性评价。在进行教学前,教师首先需要回答两个问题:(1)对开展新的教学所必需的技能和能力,学生掌握到了何种程度(2)对计划进行的教学的预期学习结果,学生已经具备到何种程度通常通过实施准备状态前测(readiness pretest)来获得有关上述第一个问题的信息,这种测验一般在一门课程或一个单元的教学开始前进行,用来检验学生是否具备了学好新课程所必须的知识和技能。例如,在学习高中学科知识的某一选修模块之前,可以先要求学生做一个关于必修模块。如果学生在测验中表现出缺乏学习该选修模块必备的知识技能,教师就应有针对性地进行补救,或者根据学生现有的水平调整教学内容和教学难度。 2.教学过程中的评价——形成性和诊断性评价。在教学实施过程中评价的主要关注点是学生的学习进展情况,为此,需要回答下述问题:(1)在哪些学习任务上,学生进展顺利在哪些学习任务上,学生仍需帮助(2)哪些学生存在严重的学习困难并需要进行额外的辅导或补助在教学过程中实施的用于监控学生的学习进展的评价称为形成性评价(FormativeAssessment)。形成性评价一般被用于检查学生对某一特定部分(如某个单元或某一章节)的教学内容掌握程度如何。它与传统教学中教师使用的小测验和单元测验十分相似,但更侧重于(1)测查本单元教学的所有学习结果;(2)利用评价的结果促进学生的学习,而不是利用分数进行排名。这种测验旨在考察学生学习的得与失,以便师生调整教和学。 利用表现性任务进行的形成性评价可以是对一个产品(例如,文档、图表、程序等作品),也可以是对一个过程(例如,开展研究性学习、讨论、展示等)的阶段性评价,主要向学生提供有关其进步和不足的反馈,目的在于监控学生的学习进展、为改进学习提供矫正性的诊断。如果一个学生一直存在学习问题,以至于形成性评价提供的矫正性诊断无法解决的话,就需要采用诊断性评价(Diagnostic Assessment)来鉴别学生的学习困难。诊断性评价的目标是分析学生学习表现的普遍原因,指出学生学习困难的症结所在并进行补救。 3.教学后的评价——总结性评价。在一门课程或一个单元的教学结束的时候,我们关注的主要是学生通过教学在多大程度上实现了教学目标。此时,需要回答下列问题:(1)哪些学生已经掌握了学习任务,可以继续下一步的教学(2)每个学生的掌握程度如何在一门课程或教学活动结束后进行的成就评价叫总结性评价(SummativeAssessment),总结性评价主要用于考核学生的学习效果,确定学生的最终学习成绩。这种评价覆盖面很广,既有测验也有表现性评价。尽管总结性评价的主要目的是用于确定学习结果,也应注意给学生提供关于其学习过程的必要反馈,并注意将评价的结果用于评定教学的有效性。 4.利用评价促进学习的其他方式。如前所述,评价能够帮助教师做出可直接影响影响学生学习的各种教学决策。除此以外,评价还从其他方面促进了学生的学习。 (1)激励学生学习动机。(2)促进学习的保持和迁移。 (3)促进学生的自我评价能力。(4)利用评价反思和改进教学效果。

语文学科核心素养教育的教学设计方案 ——以《合欢树》教学设计为例 一、指导思想与理论依据 1.以学生为本,学生是学习的主体。阅读教学只有体现以学生为本的理念,才能切实有效地提升每个学生的语文素养。要重视从学情出发设计教学,解决学生阅读学习中的问题,从学生的学业表现给学生以具体的指导,让学生学有所得。 2.课标指出,要注重个性化的阅读,充分调动自己的生活经验和知识积累,在主动积极的思维和情感活动中,获得独特的感受和体验。《合欢树》是作者史铁生抒写母爱的散文,每个学生在解读时会获得不同的情感体验。 课标在选修课程“诗歌散文”中要求“学习鉴赏诗歌、散文的基本方法,初步把握中外诗歌、散文各自的艺术特性,注意从不同角度和层面发现作品意蕴,不断获得新的阅读体验”。对本课来说,“以小见大”手法是一个很重要的特点。 3.《普通高中语文课程标准(实验)提出“变革学习方式”。网络教学是变革学习方式的一种尝试,它可以实现学生真实参与课堂。 二、教学背景分析 1.本课在教材中的地位 《合欢树》这篇文章选自高中语文选修《中国现代诗歌散文欣赏》散文部分第三单元。这个单元的三篇文章都用了“以小见大”的写法。 《合欢树》是写母爱的文章,文章前六段写作者十岁、二十岁、三十岁时与母亲的事情,根本没写合欢树,直到作者获奖后回想母亲时才开始写合欢树。作者一直不愿意去母亲住过的小院,直到邻居偶然提到“你妈种的那棵合欢树今年开花了!我心里一阵抖”,这才开始写合欢树。这里隐含着一个心理学现象:弗洛伊德提出的防卫机制中的转移。转移是指原先对某些对象的情感、欲望或态度,因某种原因(如不合社会规范或具有危险性或不为自我意识所允许等)无法向其对象直接表现,而把它转移到一个较安全、较为大家所接受的对象身上,以减轻自己心理上的焦虑。当年母亲去世时,作者悲痛至极,从此以后不愿再去触碰到这段感情,因为无法面对,再次面对时必须要找一个感情替代物,这个替代物应该是双方共有的,这样,作者选择了合欢树,把对母亲最深切的思念、转移到合欢树上。而且由此得出了人类普通的情感体验“悲伤也成享受”。这些内容对于学生来讲,理解难度极大。 2.学生情况 (1)学生之前也学过运用“以小见大”手法的文章,如莫怀戚的《散步》、美国作家莫顿·亨特的《走一步,再走一步》、宗璞的〈紫藤萝瀑布》、朱自清的《背影》,但学生对什么是“以小见大”的写法,“以小见大”的写法在文章中怎么呈现,“小”与“大”之间如何建立起联系,怎么在自己的写作中用到“以小见大”的手法,全都不清楚。也正因为不清楚,所以在理解这篇文章时,不能走人作者的话语体系中感受作者要表达的母爱。 (2)高二学生虽然每天都会感受到母亲对其关心与照顾,但学生对母爱的体验更多的是母亲应该爱我,我得到母爱是天经地义的事,很少有人思考什么样的母爱是真正的母爱。所以尽管学生在初读文章时都知道文章在写母爱,但学生理解的母爱与作者要表达的母爱相距甚远。 3.前期教学状况、问题及对策 学生读了课文,写了初读感受,提出了阅读中遇到的问题。教师阅读学生提交的初读感受之后,发现学生普遍认为本文表达的是作者对母亲的思念之情,所以布置学生对文章内容做整体感知。