?236?

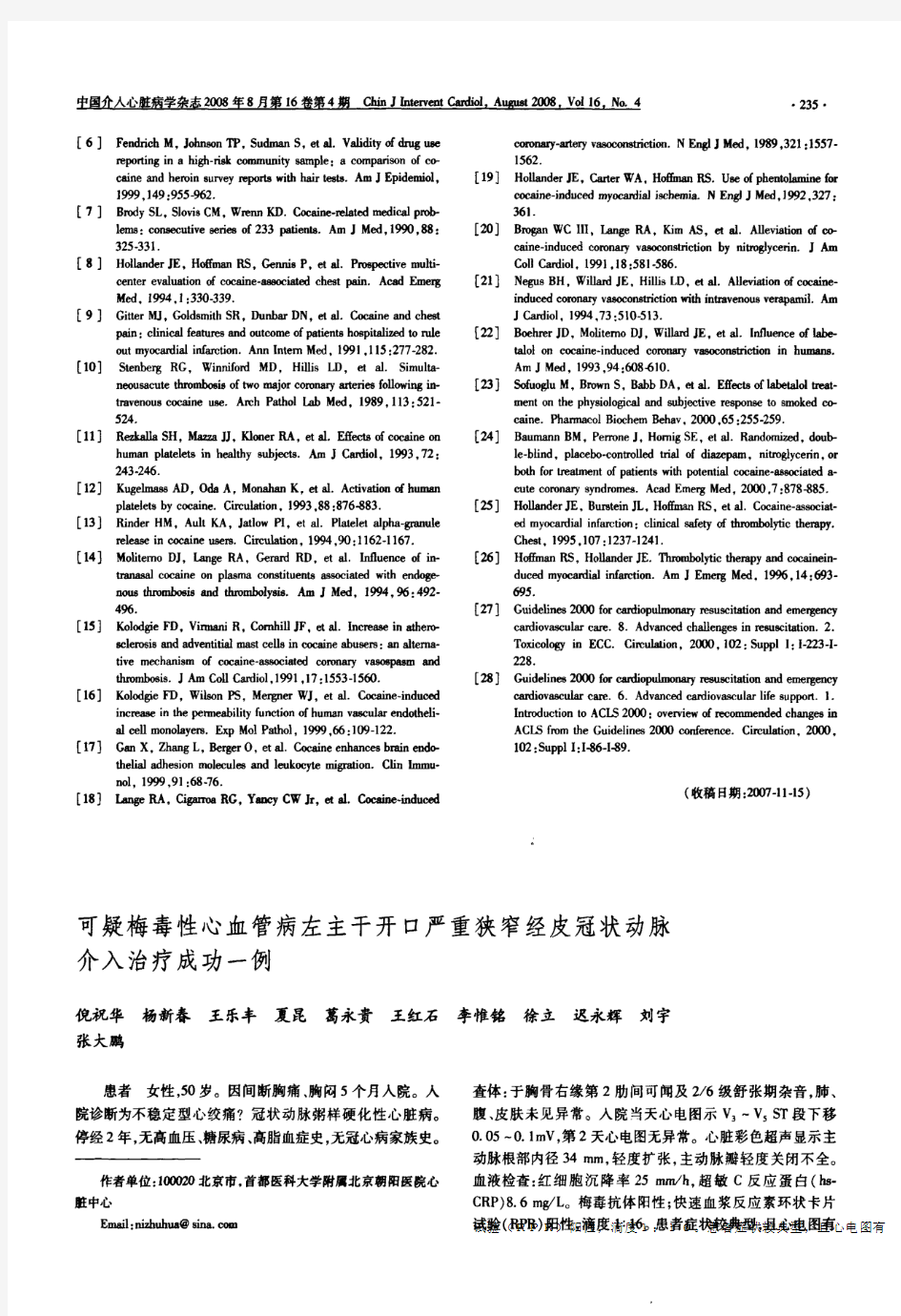

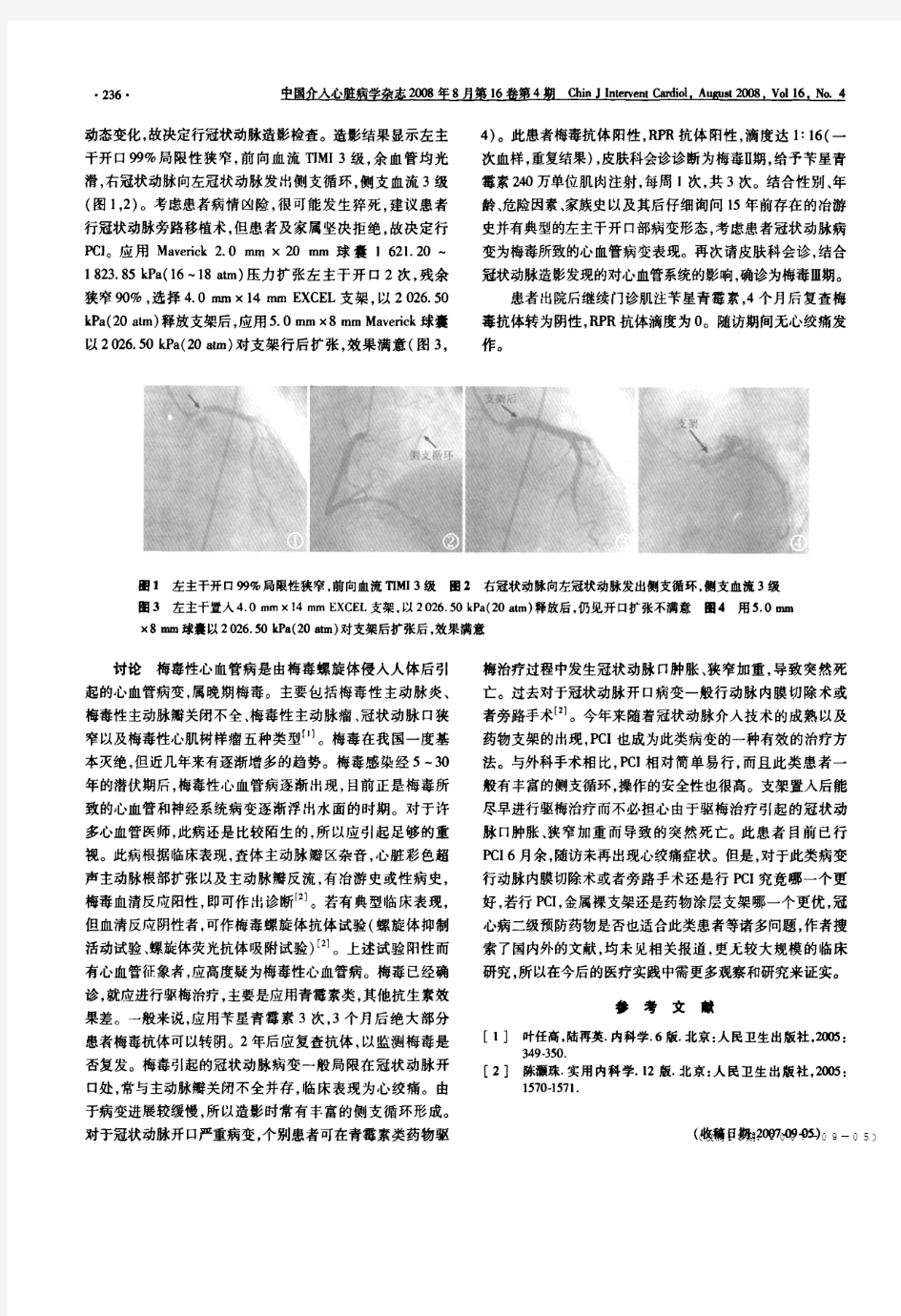

动态变化,故决定行冠状动脉造影检查。造影结果显示左主干开口99%局限性狭窄,前向血流TIMI3级,余血管均光滑,右冠状动脉向左冠状动脉发出侧支循环,侧支血流3级(图l,2)。考虑患者病情凶险,很可能发生猝死。建议患者行冠状动脉旁路移植术,但患者及家属坚决拒绝,故决定行PC]。应用Maverick2.0mm×20nlnl球囊I621.20—1823.85kPa(16—18atm)压力扩张左主干开口2次,残余狭窄90%,选择4.0null×14mmEXCEL支架,以2026.50kPa(20atm)释放支架后,应用5.0mm×8mmMaverick球囊以2026.50kPa(20arm)对支架行后扩张,效果满意(图3,4)。此患者梅毒抗体阳性,RPR抗体阳性,滴度达1:16(一次血样,重复结果),皮肤科会诊诊断为梅毒Ⅱ期,给予苄星青霉素240万单位肌肉注射,每周1次,共3次。结合性别、年龄、危险因素、家族史以及其后仔细询问15年前存在的冶游史并有典型的左主干开口部病变形态,考虑患者冠状动脉病变为梅毒所致的心血管病变表现。再次请皮肤科会诊,结合冠状动脉造影发现的对心血管系统的影响,确诊为梅毒Ⅲ期。

患者出院后继续门诊肌注苄星青霉素,4个月后复查梅毒抗体转为阴性,RPR抗体滴度为0。随访期间无心绞痛发作。

圈1左主干开口99%局限性狭窄,前向血流TIMI3级图2右冠状动脉向左冠状动脉发出侧支循环,侧支血流3级

图3左主干置入4.0mmX14millEXCEL支架,以2026.50kPa(20arm)释放后,仍见开口扩张不满意图4用5.0inlli×8nllll球囊以2026.50kPa(20am)对支架后扩张后,效果满意

讨论梅毒性心血管病是由梅毒螺旋体侵入人体后引起的心血管病变,属晚期梅毒。主要包括梅毒性主动脉炎、梅毒性主动脉瓣关闭不全、梅毒性主动脉瘤、冠状动脉口狭窄以及梅毒性心肌树样瘤五种类型…。梅毒在我国一度基本灭绝,但近几年来有逐渐增多的趋势。梅毒感染经5—30年的潜伏期后,梅毒性心血管病逐渐H{现,目前正是梅毒所致的心血管和神经系统病变逐渐浮出水面的时期。对于许多心血管医师,此病还是比较陌生的,所以应引起足够的重视。此病根据临床表现,查体主动脉瓣区杂音,心脏彩色超声主动脉根部扩张以及主动脉瓣反流,有冶游史或性病史,梅毒血清反应阳性,即可作出诊断【2J。若有典型临床表现,但血清反应阴性者,可作梅毒螺旋体抗体试验(螺旋体抑制活动试验、螺旋体荧光抗体吸附试验)【2J。上述试验阳性而有心血管征象者,应高度疑为梅毒性心血管病。梅毒已经确诊,就应进行驱梅治疗,主要是应用青霉素类,其他抗生素效果差。一般来说,应用苄星青霉素3次,3个月后绝大部分患者梅毒抗体可以转阴。2年后应复查抗体,以监测梅毒是否复发。梅毒引起的冠状动脉病变一般局限在冠状动脉开口处,常与主动脉瓣关闭不全并存,临床表现为心绞痛。由于病变进展较缓慢,所以造影时常有丰富的侧支循环形成。对于冠状动脉开口严重病变,个别患者可在青霉素类药物驱梅治疗过程中发生冠状动脉口肿胀、狭窄加重,导致突然死亡。过去对于冠状动脉开口病变一般行动脉内膜切除术或者旁路手术旧1。今年来随着冠状动脉介入技术的成熟以及药物支架的出现,PCI也成为此类病变的一种有效的治疗方法。与外科手术相比,PCI相对简单易行,而且此类患者一般有丰富的侧支循环,操作的安全性也很高。支架置人后能尽早进行驱梅治疗而不必担心由于驱梅治疗引起的冠状动脉口肿胀、狭窄加重而导致的突然死亡。此患者目前已行PCI6月余,随访未再出现心绞痛症状。但是,对于此类病变行动脉内膜切除术或者旁路手术还是行PCI究竟哪一个更好,若行PCI,金属裸支架还是药物涂层支架哪一个更优,冠心病二级预防药物是否也适合此类患者等诸多问题,作者搜索了国内外的文献,均未见相关报道,更无较大规模的临床研究,所以在今后的医疗实践中需更多观察和研究来证实。

参考文献

[1]叶任高,陆再英.内科学.6版.北京:人民卫生出版社,2005:349-350.

[2]陈灏珠.实用内科学.12版.北京:人民卫生出版社,21105:1570—1571.

(收稿13期:2007-09-05)

急诊冠脉介入治疗(PCI)方法学改进的临床应用与研究 目的探讨急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI)患者行急诊冠脉介入治疗(PCI)时,冠脉内注射替罗非班的有效性和安全性[1]。方法选取2014年1月~2015年12月我院收治的急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI)患者30例作为研究对象,随机分为替罗非班组和对照组,各15例。比较两组梗死相关血管开通后TIMI血流分级,观察术后主要心血管事件、左室射血分数、活化部分凝血活酶时间(APTT)、血小板计数及出血事件发生率。结果替罗非班组梗死相关血管TIMI血流3级率为92.5%,高于对照组(P<0.05)。术后心肌损伤标志物、主要不良心臟事件明显低于对照组(P<0.05)。3组间出血并发症、血小板减少症、再发心绞痛、心肌梗死、活化凝血酶原时间及血小板计数比较差异无统计学意义(P>0.05)。替罗非班不增加患者致命性出血风险。结论替罗非班在STEMI 急诊PCI中是安全有效的,可提高心肌微血管水平的灌注,改善患者的临床预后。 标签:替罗非班;ST段抬高型心肌梗死(STEMI);急诊冠脉介入治疗(PCI) 经皮冠脉动脉介入治疗是目前临床治疗急性ST段抬高型心肌梗死的主要手段,可以有效地進行再灌注;但是实际操作中仍具有一定的危险性,可引发冠状动脉远端微循环栓塞;所以如何降低血小板聚集是治疗的重要手段,临床常使用血小板糖蛋白GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂帮助患者进行冠状动脉血流和心肌组织水平灌注的恢复[2]。本文主要探讨急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI)患者行急诊冠脉介入治疗(PCI)时,冠脉内注射替罗非班的有效性和安全性,特选取我院心内科收治的急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI)患者30例作为研究对象,现整理报道如下。 1 资料与方法 1.1 一般资料 选取2014年1月~2015年12月我院收治的急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI)患者30例作为研究对象,随机分为替罗非班组和对照组,各15例。替罗非班组男11例,女4例,年龄43~79岁,平均年龄(67.19±5.12)岁。对照组男10例,女5例,年龄45~76岁,平均年龄(68.11±5.27)岁。两组基本资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。所有病人符合WHO关于AMI的诊断标准:(a)典型的心绞痛症状持续≥30 min;(b)心肌酶学检查CK、CK.MB峰值超过正常上限2倍,并具有动态演变过程,肌钙蛋白(cTnI)阳性;(c)心电图示至少2个标准肢体导联ST段抬高≥l mm或至少2个相邻胸前导联ST段抬高≥2 mm,或新出现的左束支传导阻滞;(c)均经冠状动脉造影证实。排除标准:患者有心脏病史或相关手术史;伴有高血压病并持续高压的患者;患者伴有严重的有肝脏、肾脏等疾病;患者近一年有重大的外伤史;患者凝血机制版偶严重障碍;药物过敏。 1.2 方法

经皮冠状动脉介入治疗

经皮冠状动脉介入治疗 经皮冠状动脉介入治疗(percutaneoustransluminalcoronaryinterven tion, PCI) 是指采用经皮穿刺技术送入球囊导管或其他相关器械,解除冠状动脉狭窄或梗阻,重建冠状动脉血流的技术。主要包括经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA)、支架置入 术、定向性斑块旋切术(DCA)、斑块旋切吸引术(TEC)、斑块旋磨术及激光血管成 形等。本章重点介绍PCI的基本技术--PTCA 和支架置入术。 【适应证】 确定PCI的适应证主要是权衡其收益和风险。收益大于风险即可为相对适 应证,反之则为相对禁忌证。权衡收益和风险须考虑下列因素:①患者全身情况能 否耐受操作;②心肌缺血严重程度;③病变形态、特征,手术操作成功的可能性;

④处理并发症的能力;⑤远期效果;⑥费用。 1.稳定性劳力型心绞痛 (1)药物治疗后仍有症状、并有缺血证据,狭窄≥50%、单支或多支病变患者。 (2)症状虽不严重或无明显症状,但负荷试验显示广泛心肌缺血,病变治疗成 功把握性大,手术风险低。 (3)PCI后再狭窄病变。 (4)左主干病变不宜冠状动脉旁路移植术(CABG)者。 (5)CABG术后:CABG术后移植血管局限性狭窄,近远端吻合口病变或自身 血管新发生的病变导致心绞痛或有客观缺血证据者。 (6)有外科手术禁忌或要经历大的非心脏手术的冠心病患者。 2.无ST段抬高急性冠状动脉综合征(不稳定性心绞痛及非Q波心肌梗死) 对高危以及经充分药物治疗后不能稳定的患者提倡早期介入治疗。 3.急性ST段抬高心肌梗死(AMI)

1.目的 1.1定制我科经皮冠状动脉介入治疗的操作规范,以作为医护人员的实际临床操作依据,使该操作更科学合理,便于医务人员充分了解遵守,助于提高治疗质量。 2.范围 2.1我科医护人员均适用。 3.定义 3.1经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous transluminal coronary intervention ,PCI)是指采用经皮穿刺技术送入球囊导管或其他相关器械,解除冠状动脉狭窄或梗阻,重建冠状动脉血流的技术。 4.职责 无 5.标准 5.1简介:经皮冠状动脉介入治疗主要包括经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA)、支架置人术、定向性斑块 旋切术(DCA)、斑块旋切吸引术(TEC)、斑块旋磨术及激光血管成形等。本章重点介绍PCI 的基本技术--PTCA 和支架置入术。 5.2适应证:确定PCI 的适应证主要是权衡其收益和风险。收益大于风险即可为相对适应证,反之则为相 对禁忌证。权衡收益和风险须考虑下列因素:①患者全身情况能否耐受操作;②心肌缺血严重程度;③病变形态、特征,手术操作成功的可能性;④处理并发症的能力;⑤远期效果;⑥费用。 5.2.1稳定性劳力型心绞痛: 5.2.1.1药物治疗后仍有症状、并有缺血证据,狭窄≥50%、单支或多支病变患者。 5.2.1.2症状虽不严重或无明显症状,但负荷试验显示广泛心肌缺血,病变治疗成功把握性大, 手术风险低。 5.2.1.3 PCI 后再狭窄病变。 5.2.1.4左主干病变不宜冠状动脉旁路移植术(CABG)者。 5.2.1.5 CABG 术后:CABG 术后移植血管局限性狭窄,近远端吻合口病变或自身血管新发生的病 变导致心绞痛或有客观缺血证据者。 5.2.1.6有外科手术禁忌或要经历大的非心脏手术的冠心病患者。 5.2.2无ST 段抬高急性冠状动脉综合征(不稳定性心绞痛及非Q 波心肌梗死)对高危以及经充分药物 治疗后不能稳定的患者提倡早期介入治疗。 5.2.3急性ST 段抬高心肌梗死(AMI) 5.2.3.1直接PCI: 5.2.3.1.1 ST 段抬高或新出现左束支传导阻滞的AMI ,发病在12h 内,能在就诊后90min 内由有经验的术者开始球囊扩张者。 5.2.3.1.2 ST 段抬高或新出现左束支传导阻滞的AMI ,发病36h 内发生心源性休克,可 在休克发生18h 内由有经验的术者行PCI 者。 5.2.3.1.3 AMI 发病12h 内有严重心力衰竭和(或)肺水肿(Killip3级)患者。 5.2.3.1.4 AMI 发病12~24h 伴有严重心力衰竭、血流动力学或心电不稳定或有持续心肌 缺血症状者。 5.2.3.1.5适合再灌注治疗,但有溶栓禁忌证的AMI 患者。 5.2.3.2溶栓后补救性PCI : 5.2.3.2.1溶栓后仍有明显胸痛,或合并严重心力衰竭、肺水肿或心电不稳定者. 5.2.3.2.2溶栓后仍有或新发生心源性休克或血流动力学不稳定者。 5.2.3.3急性期后的PCI

中国经皮冠状动脉介入治疗指南(2016) 中华心血管病杂志,第44卷第5期第382页-第400页 自"中国经皮冠状动脉介入治疗指南2012(简本)" [1]更新以来,在经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)及其相关领域又积累了众多临床证据。为此,中华医学会心血管病学分会介入心脏病学组、中国医师协会心血管内科医师分会血栓防治专业委员会、中华心血管病杂志编辑委员会组织专家组,在2009和2012年中国PCI 指南[1,2]的基础上,根据最新临床研究成果、特别是结合中国人群的大型随机临床试验结果,参考最新美国心脏病学学院/美国心脏协会(ACC/AHA)以及欧洲心脏病学学会(ESC)等组织发布的相关指南[3,4,5,6,7,8,9]、并结合我国国情及临床实践,对PCI治疗领域的热点和焦点问题进行了全面讨论并达成一致共识,在此基础上编写了本指南。 为便于读者了解PCI对某一适应证的价值或意义,本指南对推荐类别的表述沿用国际通用的方式。 Ⅰ类:指已证实和(或)一致公认有益、有用和有效的操作或治疗,推荐使用。 Ⅱ类:指有用和(或)有效的证据尚有矛盾或存在不同观点的操作或治疗。 Ⅱa类:有关证据/观点倾向于有用和(或)有效,应用这些操作或治疗是合理的。 Ⅱb类:有关证据/观点尚不能被充分证明有用和(或)有效,可考虑应用。 Ⅲ类:指已证实和(或)一致公认无用和(或)无效,并对一些病例可能有害的操作或治疗,不推荐使用。 对证据来源的水平表达如下。 证据水平A:资料来源于多项随机临床试验或荟萃分析。 证据水平B:资料来源于单项随机临床试验或多项非随机对照研究。 证据水平C:仅为专家共识意见和(或)小规模研究、回顾性研究和注册研究。 概述 一、建立质量控制体系 对于每一个开展PCI的中心,应建立质量控制体系(Ⅰ,C),包括:(1)回顾分析整个中心的介入治疗结局和质量;(2)回顾分析每个术者的介入治疗结局和质量;(3)引入风险调控措施;(4)对复杂病例进行同行评议;(5)随机抽取病例作回顾分析。 资质要求:每年完成的心血管疾病介入诊疗病例不少于200例,其中治疗性病例不少于100例,主要操作者具备介入治疗资质且每年独立完成PCI>50例,血管造影并发症发生率低于0.5%,心血管病介入诊疗技术相关病死率低于0.5%。 二、危险评分系统 风险-获益评估是对患者进行血运重建治疗决策的基础。运用危险评分可以预测心肌血运重建手术病死率或术后主要不良心脑血管事件(major adverse cardiac and cerebrovascular event,MACCE)发生率,指导医师对患者进行风险分层,从而为选择适宜的血运重建措施提供参考。常用的危险评分系统特点如下。 1.欧洲心脏危险评估系统Ⅱ(EuroSCORE Ⅱ)[7,10,11]:

梅毒筛查的常用指标-慎重解释梅毒检验报告单 梅毒筛查的常用指标 梅毒由于临床表现多样性而被皮肤科医师称为“模拟大师”,目前诊断因暗视野或荧光显微镜等设备不太普及而主要靠血清学检测来判定。检验方法因抗原制备方法不同分为非螺旋体抗原试验和螺旋体抗原试验,前者主要包括:VDRL、USR、RPR等,后者主要包括:FTA-ABS、TPHA、TPPA等。 初筛试验中VDRL因操作麻烦在大多数医院没有开展,USR、RPR是在VDRL基础上经过改良后的实验方法,操作简单且可以肉眼判定结果,有同样的特异与敏感性,因而被广泛应用。 确认试验中由于TPHA、TPPA操作简单且特异性、敏感性优于FTA-ABS而被广泛开展。一般来讲,排除假阳性原因,确认试验所作为抗-IgG螺旋体抗体,即使足够规范的治疗,结果仍可为阳性,因此不作为疗效观察、复发、再治疗的依据。 假阳性假阴性都很“常见” 因技术原因所限,两类梅毒血清学试验都存在生物学假阳性以及假阴性问题。如:系统性红斑狼疮、风湿性心脏病、关节炎、肝硬化、结肠癌、静脉吸毒、妊娠、糖尿病、风疹、丝虫病、结核病等急慢性感染性疾病均可以导致假阳性。这类假阳性结果,通过倍比稀释后滴度都很低,一般在1:8以下,两类试验结合来看即可明确。由于试验敏感性、前带现象(血清梅毒螺旋体抗体浓度过高而抑制抗原抗体凝集)、梅毒感染时间长短等原因可以导致试验结果的假阴性,如:RPR在一期、三期梅毒阳性率分别为85%、80%。假阳性和假阴性结合临床资料以及复检,一般情况下可以排除。 如何看待检查结果 我们在看梅毒化验的检验结果时,应该结合初筛试验、确认试验和患者临床、流行病学资料综合来分析。一般初筛试验RPR、US R试验阳性的患者,确认试验阴性则排除感染。确认试验TPPA或TPHA阳性,而初筛试验阴性,则认为是假阳性或梅毒感染已愈(少数患者不治疗可自愈)。要求梅毒患者经规范治疗后随访2年,第一年每3个月复查一次非梅毒螺旋体试验,第2年每半年复查一次,结果持续阳性,滴度较低(1:8以下)不再上升,可认为是血清固定,临床已经治愈。如随访复查滴度上升,则认为是复发或再感染,需要到专科医生那里进行咨询或治疗。

冠脉介入一般及急救流程--

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

冠脉介入一般流程 1.筛选病人:把握指征,沟通病情,告签署知情同意书,发手术申请单。完善 术前相关化验检查。 2.术前:保证睡眠,指导呼吸,练习床上排尿(股动脉入路),肾功能不全者水 化,询问过敏史。 3.接送病人前:苯海拉明10mg im,地西泮10mg im,排空小便,必要时导尿、 备皮,手术病人须有两道静脉入路。 4.心脏中心:手术程序准备,术中术者及助手,手术护士准备。 5.术后:包扎伤口,保留或不保留鞘管,返回病房,密切观察伤口出血情况, 监测生命体征,出入量,完善心电图,及相关检查。 冠脉介入诊疗应急预案 一:总则 (一)术前做好充分准备,包括设备运行情况、物品准备(监护仪、除颤仪、手术室所有人员心肺复苏的培训),抢救药品的准备(阿托品、肾上腺素、多巴胺、地塞米松等)。 (二)术中术前充分考虑患者接受介入手术的风险,制定出手术方案,做好应急特殊物品和心理准备(包括术者及与家属充分的沟通)。 (三)一旦出现紧急意外情况按照如下流程进行抢救工作。 1.第一时间,术者作为主要负责人(特殊情况者除外)指挥现场人员进行抢救,

抢救有效,根据病情决定能否继续手术,如果手术对抢救有直接的帮助,应该尽量完成手术。 2.如果在场人员自己处理有困难,应立即提出紧急会诊要求,邀请相关科室人 员协助抢救,同时通知医务部。如有必要,应报告主管院长、院长。 3.及时与家属沟通,通报患者病情和抢救情况,以取得患者家属理解和支持。 4.抢救过程中注意记录医嘱和患者病情变化,当时记录不全在抢救结束后立即 补记。 5.处理完毕后,要对严重意外的病例进行讨论,分析病因,抢救是否及时,存 在问题,从中得到的经验教训、及改进方案等,并记录备案。 手术室手术中应急预案细则:

临床表现 1.获得性显性梅毒 (1)一期梅毒标志性临床特征是硬下疳。好发部位为阴茎、龟头、冠状沟、包皮、尿道口;大小阴唇、阴蒂、宫颈;肛门、肛管等。也可见于唇、舌、乳房等处。①硬下疳特点感染TP后7~60天出现,大多数病人硬下疳为单发、无痛无痒、圆形或椭圆形、边界清晰的溃疡,高出皮面,疮面较清洁,有继发感染者分泌物多。触之有软骨样硬度。持续时间为4~6周,可自愈。硬下疳可以和二期梅毒并存,须与软下疳、生殖器疱疹、固定性药疹等的生殖器溃疡性疾病相鉴别。②近卫淋巴结肿大出现硬下疳后1~2周,部分病人出现腹股沟或近卫淋巴结肿大,可单个也可多个,肿大的淋巴结大小不等、质硬、不粘连、不破溃、无痛。 (2)二期梅毒以二期梅毒疹为特征,有全身症状,一般在硬下疳消退后相隔一段无症状期再发生。TP随血液循环播散,引发多部位损害和多样病灶。侵犯皮肤、黏膜、骨骼、内脏、心血管、神经系统。梅毒进入二期时,梅毒血清学试验几乎100%阳性。 全身症状发生在皮疹出现前,发热、头痛、骨关节酸痛、肝脾肿大、淋巴结肿大。男性发生率约25%;女性约50%。3~5日好转。接着出现梅毒疹,并有反复发生的特点。①皮肤梅毒疹80%~95%的病人发生。特点为疹型多样和反复发生、广泛而对称、不痛不痒、愈后多不留瘢痕、驱梅治疗迅速消退。主要疹型有斑疹样、丘疹样、脓疱性梅毒疹及扁平湿疣、掌跖梅毒疹等。②复发性梅毒疹初期的梅毒疹自行消退后,约20%的二期梅毒病人于一年内复发,以环状丘疹最为多见。③黏膜损害约50%的病人出现黏膜损害。发生在唇、口腔、扁桃体及咽喉,为黏膜斑或黏膜炎,有渗出物,

或发生灰白膜,黏膜红肿。④梅毒性脱发约占病人的10%。多为稀疏性,边界不清,如虫蚀样;少数为弥漫样。⑤骨关节损害骨膜炎、骨炎、骨髓炎及关节炎。伴疼痛。 ⑥二期眼梅毒梅毒性虹膜炎、虹膜睫状体炎、脉络膜炎、视网膜炎等。常为双侧。⑦二期神经梅毒多无明显症状,脑脊液异常,脑脊液RPR阳性。可有脑膜炎或脑膜血管症状。⑧全身浅表淋巴结肿大 (3)三期梅毒 1/3的未经治疗的显性TP感染发生三期梅毒。其中,15%为良性晚期梅毒,15%~20%为严重的晚期梅毒。①皮肤黏膜损害结节性梅毒疹好发于头皮、肩胛、背部及四肢的伸侧。树胶样肿常发生在小腿部,为深溃疡形成,萎缩样瘢痕;发生在上额部时,组织坏死,穿孔;发生于鼻中膈者则骨质破坏,形成马鞍鼻;舌部者为穿凿性溃疡;阴道损害为出现溃疡,可形成膀胱阴道漏或直肠阴道漏等。②近关节结节是梅毒性纤维瘤缓慢生长的皮下纤维结节,对称性、大小不等、质硬、不活动、不破溃、表皮正常、无炎症、无痛、可自消。③心血管梅毒主要侵犯主动脉弓部位,可发生主动脉瓣闭锁不全,引起梅毒性心脏病。④神经梅毒发生率约10%,可在感染早期或数年、十数年后发生。可无症状,也可发生梅毒性脑膜炎、脑血管梅毒、脑膜树胶样肿、麻痹性痴呆。脑膜树胶样肿为累及一侧大脑半球皮质下的病变,发生颅内压增高、头痛及脑局部压迫症状。实质性神经梅毒系脑或脊髓的实质性病损,前者形成麻痹性痴呆,后者表现为脊髓后根及后索的退行性变,有感觉异常、共济失调等多种病征,即脊髓痨。 2.获得性隐性梅毒

RPR、TP、TPPA三种检测梅毒方法学比较及临床意义 摘要:目的比较RPR、TP、TPPA检测梅毒的结果及临床意义。方法以我 院于2017年3月-2018年2月收治的42例老年梅毒患者为研究对象。每例患者 各取3份血清样本,分别行RPR检测、TP检测及TPPA检测。结果RPR检出率78.57%,TP检出率92.86%,TPPA检出率97.62%(P<0.05)。结论梅毒检测中,TP、TPPA的准确率优于RPR检测。 关键词:RPR;TP;TPPA;梅毒 前言:作为一种常见的性传播疾病,梅毒的危害较大,传染性较强[1]。这种 疾病的特征对临床诊断及传播控制提出了较高的要求。RPR、TP、TPPA在临床梅 毒检测中较为常用。为了对比这三种检测方法的临床价值,本研究将42例患者 作为研究对象,现分析如下: 1资料与方法 1.1一般资料 以我院于2017年3月-2018年2月收治的42例老年梅毒患者为研究对象。 其中,男29例,女13例;年龄61-69岁,平均年龄(65.1±1.2)岁。每例患者各取3份血清样本,以便后续检查。 1.2方法 检测仪器选用BIO- RAD MODEL 1575型号酶标洗板机。RPR检测、TP检测、TPPA检测分别选用RPR试剂盒、TP-ELISA试剂盒及TPPA试剂盒。检测流程严格 按照试剂盒说明书完成。其中,TP-ELISA检测结果经伯乐-550型号酶标仪进行 判断。如OD值低于Cut-off值,提示梅毒检测阴性;如OD值高于Cut-off值,提 示梅毒检测阳性。 1.3观察指标 观察患者的诊断结果。 1.4统计学方法 统计工具选用SPSS20.0。P<0.05:差异有统计学意义。 2结果 RPR检出率78.57%,TP检出率92.86%,TPPA检出率97.62%,组间差异显著(P<0.05)。见表1。 3讨论 梅毒是一种由苍白(梅毒)螺旋体诱发的慢性性传播疾病。这种疾病的传播途径包含血 液传播、母婴传播及性传播。感染梅毒螺旋体后数周内,患者血清中将形成一定浓度的非特 异性抗体(属抗类脂抗体)及抗梅毒螺旋体抗体。其中,前者的出现时间晚于后者。近年来,我国梅毒患者群体规模不断扩大,这一变化对梅毒的传播控制提出了较高的要求。临床诊断 是确诊梅毒、抑制梅毒传播的重要前提。诊断方法的选择直接影响诊断结果的准确性。 RPR检测作为一种常用诊断方法,其原理为:通过测定患者血清标本中是否含有梅毒非 特异性抗体(反应素)获取诊断结果。到目前为止,这种诊断方法已于梅毒患者的疗效评 估及临床初筛中得到了良好的应用。本研究证实,42例梅毒患者中,RPR检出率78.57%。产 生这种现象的原因可能为:本研究中42例梅毒患者均为老年患者,老年患者因机体功能减退、免疫力下降,多伴有风湿性心脏病、关节炎、高血压等基础疾病或慢性疾病,上述疾病 可导致老年患者的血清检测结果出现异常,进而梅毒诊断的准确性。除了老年患者外,孕 妇接受RPR检查时,也容易出现假阳性现象。因此,如梅毒受检者为老年、孕妇等特殊群体,

急性心肌梗死急诊行冠脉介入治疗的护理效果分析 目的观察急性心肌梗死患者急诊行冠脉介入治疗的护理效果。方法对60例急性心肌梗死急诊行冠脉介入治疗的患者做好针对性的心理护理,完善各种术前检查、化验及术野备皮。术中病情观察,及时发现和处理突发病症。术后股动脉留置鞘管的护理及拔除鞘管后的护理,严密监测生命体征及心电监护,积极预防并发症。结果本组60例患者除1例因突发心跳骤停经抢救无效死亡,5例择期行冠脉搭桥治疗,余54例经冠状动脉介入治疗后均取得满意效果。结论对急性心肌梗死患者实施全程护理,最终做到了促进健康,预防并发症,提高抢救的成功率。 [Abstract]ObjectiveTo observe the effects of clinical care after the percutaneous coronary intervention of acute myocardial ischemia.MethodsThe 60 patients were prepared for the nursing of mentality,the medical examination,laboratory test and shaving were completed.We observed the patient in order to avoid and deal with the emergency case during the operation.we also made a good nursing care of femoral tube and after the femoral tube removed.The patients were observed closely and avoided the complications.Results1 patient was dead,5 patients were undergoing coronary artery bypass grafting therapy,54 patients were recovered.ConclusionThe all-round nursing care after the percutaneous coronary intervention of acute myocardial ischemia improved the patient health and avoided the complications,it also promoted success of medical rescue rate. [Key words]Acute myocardial ischemia;Percutaneous coronary intervention;Nursing 随着医学技术的飞速发展,冠状动脉介入治疗(PCI)心肌梗死成功率明显提高且并发症下降,心肌梗死发生后最短的时间内使闭塞的冠状动脉再通,解除其狭窄,使相应心肌得到再灌注,使濒临坏死的心肌得以存活或使坏死范围缩小,确保阻塞血管血运重建、挽救坏死心肌、限制梗死范围、保护心脏功能,对改善预后起到重要作用。PCI包括经皮冠状动脉成型术(PTCA)和支架置入术。经皮腔内冠状动脉成形术是应用最早也是最常用的冠心病介入治疗技术,是其他冠心病治疗的基础。现就笔者所在医院心内科护理经验及体会总结如下。 1临床资料 本组选取笔者所在医院2009年1月~2011年1月心梗后急诊行PCI术的患者60例,男48例,女12例,年龄30~82岁,平均56岁,均胸痛发作6 h内入院,心电图有明显改变且符合心梗特点。其中下壁梗死30例,下壁及右室梗死7例,广泛前壁23例,合并心源性休克3例,室性心动过速2例,Ⅲ度房室传导阻滞5例。对其术后进行严密观察并做相应护理。 2护理措施

梅毒性心血管疾病 轻松课堂 一、概述 ●定义 梅毒性心血管病(syphilitic cardiovascular disease)是梅毒螺旋体侵入人体后于晚期(第三期)累及心血管系统引起的心血管病变。绝大多数为后天性,先天性罕见。本病进展缓慢,从初次感染梅毒后5~25 年发病,,少数终身无症状。患者年龄多在35~50 岁,男女比例为5∶1。 ●分类 分为单纯性梅毒性主动脉炎、梅毒性主动脉瓣关闭不全、梅毒性主动脉瘤 冠状动脉口狭窄和心肌树胶样肿。、 二、分述 (一)、单纯性梅毒性主动脉炎 是梅毒性心血管病中最常见的表现形式。多发生于升主动脉,亦可累及近端降主动脉,一般无临床症状。部分病人可感到胸骨后不适或钝痛。可有鼓音性质的主动脉瓣区第2 心音增强及粗糙的收缩期喷射性杂音,但无特异性。X线检查可发现升主动脉增宽可沿胸腔段至横膈,腹主动脉不增宽,降主动脉呈漏斗状,另外升主动脉的线条状钙化均较有意义。 (二)、梅毒性主动脉瓣关闭不全 见于晚期梅毒患者,是梅毒性主动脉炎最常见的并发症,发生率20%~30%。其中约20%伴有冠状动脉口狭窄,影响冠脉血流。主动脉瓣反流程度越重对左心功能影响越大。 ●临床表现 1、体征:常见心尖搏动点向左下移位,心尖搏动增强或呈抬举性。心界左下扩大,由于升主动脉和主动脉弓增宽,胸骨右缘第 2 肋间浊音界增宽。心脏听诊发现较多,分述如下: ①、第2 心音仍可呈鼓音性质,但强度减弱。严重病例第2 心音可消失。 ②、胸骨右缘第2 肋间可闻高调响亮、占整个舒张期的递减型杂音,沿胸骨

右缘向下传导至心尖和腋线,伴舒张期震颤,杂音性质呈音乐性或“海鸥鸣”样。 ③、胸骨右缘上部及胸骨上窝可闻响亮粗糙的收缩期喷射性杂音,向颈部传导,可在颈部或胸骨上窝扪到收缩期震颤。这并不伴有真正的主动脉瓣狭窄或左室流出道狭窄,而是高流量血流通过僵硬不规则的主动脉瓣进入扩张增宽的主动脉根部产生涡流所致。 ④、Austin-Flint 杂音:中-重度者在心尖部常可听到此杂音。是低调的隆隆样舒张期杂音,较轻、局限,不伴无收缩期前增强、第 1 心音亢进或二尖瓣拍击音。可能是从主动脉反流到左室的血液冲击二尖瓣主瓣,导致了功能性二尖瓣狭窄。 ⑤、周围血管征:见于中-重度反流严重者。 辅助检查 ①、心电图检查:可有电轴左偏和左心室肥厚劳损等改变。 ②、X 线检查:心脏向左下后方增大,重度主动脉瓣关闭不全可使心脏呈靴形,升主动脉明显增宽(梅毒性主动脉炎)。 ③、多普勒超声心动图检查:可发现主动脉根部增宽,活动度增大,主动脉环扩大,左室扩大及主动脉瓣反流。 ④、逆行性主动脉造影:舒张期造影剂反流入左心室,可根据造影剂反流的程度估计主动脉瓣关闭不全的程度。如造影剂反流至左心室的密度较主动脉明显,即说明为重度关闭不全。 (三)、梅毒性冠状动脉口狭窄 是梅毒性主动脉炎的第二个常见并发症,发生率为20%~26%。多与主动脉瓣关闭不全或动脉瘤同时存在。病变局限在冠状动脉口,极少数情况下向冠状动脉内延伸,但通常不超过2cm。由于狭窄发展缓慢,侧支循环形成充分,极少发生心肌梗死,即使发生病情亦较轻,偶有完全闭塞者可致猝死。主要临床表现为心绞痛,出现年龄早于冠心病好发年龄,常于夜间发作,硝酸酯类效果相对较差。冠状动脉造影时导管进入冠状动脉口后压力明显衰减,或注入造影剂后倒流回主动脉窦,均提示冠状动脉口狭窄的存在。 (四)、梅毒性主动脉瘤 为最不常见的并发症,发生率为5%~10%。约50%发生在升主动脉,30%~

2011美国经皮冠状动脉介入治疗指南解读吕树铮,汪国忠(首都医科大学附属北京安贞医院 心内科,北京 100029) 自1982年撰写的第1版经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous transluminal coronary intervention,PCI)指南问世以来,随着冠心病介入治疗新型器械、药物及研究结果的涌现,美国心脏协会/美国心脏病学会基金会(AHA/ACCF)适时组织专家进行指南的更新[1]。为反映最新的临床研究结果,更好地指导临床实践,2011版指南无论是阐述方式还是涉及内容均具有鲜明的特点:①阐述方式更加简洁、明晰:如在表述相关研究结果时,仅对临床研究结果进行汇总性阐述,而不再对各个研究结果进行解读。在进行诊疗策略推荐时,遵循适应证选择、术前准备、术后处理等临床治疗流程,有利于临床医师解读和在实践中遵循;②所涉及的内容更加丰富:本指南涵盖了新型药物、成像技术、支架及手术入路等最新进展,同时还首次对特殊解剖特征的病变[冠状动脉慢性完全闭塞(CTO)、分叉病变、钙化病变等]治疗策略的选择进行了阐述。③在进行推荐级别描述时,首次将Ⅲ类推荐分为无效(无获益)和有害两种,这将有助于临床医师制定治疗决策。此外,基于新的临床实践特点及新型临床试验结果,本版指南对左主干病变、新型抗血小板药物及抗凝药物的应用、血管入路选择等诸多方面进行了重要更新,现试将相关要点阐述如下。 1 冠心病血管重建方式的选择 2011版指南首次将冠心病血管重建的获益分为提高生存率及改善症状。基于既往研究,本指南指出对于左主干病变、三支病变、含前降支近段的双支病变、疑为缺血诱导的室速所致猝死患者复苏成功后,冠状动脉旁路移植术(CABG)能改善患者的生存率(Ⅰ类推荐)。而对于有大面积心肌缺血的双支病变、前降支近段的单支病变及合并心功能不全(35%~50%)的冠心病,CABG可能改善患者生存率(Ⅱa类推荐)。 本版指南最大的亮点之一是关于无保护左主干患者的PCI治疗,基于冠脉支架置入术与冠脉搭桥术治疗严重冠心病的对比研究(SYNTAX)认为对于SYNTAX积分小于22而CABG风险高[美国胸外科医师协会(Society of Thoracic Surgeons,STS)危险积分预期死亡率>5%]、左主干作为罪犯血管的ST段抬高型心肌梗死(STEMI),选择PCI可改善患者的生存率(Ⅱa类推荐)。对于SYNTAX积分小于33而CABG风险较高(STS预期死亡率>2%)的患者,选择PCI治疗可能改善患者的预后(Ⅱb类推荐)。对于三支病变、含前降支近段的双支病变,选择PCI治疗有可能改善生存率(Ⅱb类推荐)。而对于非前降支近段的单支病变及无缺血证据的患者,CABG及PCI均是有害的(Ⅲ类推荐)。 就改善心肌缺血症状而言,如予以指南指导性药物治疗(GDMT)而症状无法控制或无法耐受药物治疗的患者,CABG及PCI治疗均是合理选择,但CABG可能优于PCI治疗。惟一例外的是CABG后再发心绞痛患者,应优先选择PCI治疗而非再次CABG治疗。 应当指出的是,指南中关于CABG相对于药物治疗能改善患者生存率的推荐意见是基于20世纪70~80年代的研究结果,由于现代药物 通讯作者:吕树铮 Email:shuzheng@https://www.doczj.com/doc/6b12038638.html,

经皮冠状动脉介入治疗操作规范

经皮冠状动脉介入治疗操作规范 【适应证】 确定PCI的适应证主要是权衡其收益和风险。收益大于风险即可为相对适应证,反之则为相对禁忌证。权衡收益和风险须考虑下列因素:①患者全身情况能否耐受操作;②心肌缺血严重程度;③病变形态、特征,手术操作成功的可能性;④处理并发症的能力;⑤远期效果;⑥费用。 1.稳定性劳力型心绞痛 (1)药物治疗后仍有症状、并有缺血证据,狭窄≥50%、单支或多支病变患者。 (2)症状虽不严重或无明显症状,但负荷试验显示广泛心肌缺血,病变治疗成功把握性大,手术风险低。 (3)PCI后再狭窄病变。 (4)左主干病变不宜冠状动脉旁路移植术(CABG)者。 (5)CABG术后:CABG术后移植血管局限性狭窄,近远端吻合口病变或自身血管新发生的病变导致心绞痛或有客观缺血证据者。 (6)有外科手术禁忌或要经历大的非心脏手术的冠心病患者。

(3)急性期后的PCI ①有自发或诱发心肌缺血或再梗死征象者。 ②心源性休克或持续血流动力学不稳定者。 ③左室射血分数<40%、左心衰竭、严重室性心律失常患者。 ④急性期曾有过心力衰竭者。 ⑤对溶栓治疗后的患者,均可考虑冠状动脉造影对闭塞的梗死相关动脉或严重狭窄病变行PCI(若无缺血证据,建议在数天或数周后进行)。 ⑥非Q波心肌梗死患者。 【相对禁忌证】 1.病变狭窄程度<50%,且无明确客观缺血证据。 2.左主干狭窄伴多支病变。 3.过于弥漫的狭窄病变。 4.在无血流动力学受损的AMI急性期不应对非梗死相关动脉行PCI;AMI发病已超过12h,无心肌缺血症状,且心电图及血流动力学稳定者不应行PCI。 【操作方法】

心血管系统疾病 一、选择题 1.28岁男性,急起发热,胸痛和气促6天,叩诊心界明显扩大,吸气时脉搏变弱。一小时前呼吸困难急剧加重,心率124/min,齐,心音低远,血压为8.0/6.0kpa(60/45mmHg),颈静脉怒张。最有效的抢救措施为(E) A.静脉注射西地兰 B.肌肉注射杜冷丁 c.静脉滴注多巴胺与阿拉明D持续吸高浓度氧 E 心包穿刺减压 2.患者近3个月夜间频发胸骨后疼痛,24小时动态心电图示胸痛发作时胸导联ST段上移,选用何种药物治疗最为恰当(D) A西地兰B心得安C潘生丁D异搏定E强痛定 3.高血压心脏病患者,突发呼吸困难,咳吐粉红色泡沫痰,血压为2 4.0/16.0Kpa (180/120mmHg),以下哪种药物可作为首选治疗用药(D) A利血平B硫甲丙脯酸C哌唑嗪D硝普钠E尼群地平 4.某男性22岁,于主动脉瓣第二听诊区闻及舒张期吹风性杂音,以下哪项体征对其诊断最有帮助(E) A心尖区舒张期震颤 B.P2亢进并分裂C交替脉D心界向左侧扩大E心电图P-R间期延长 5.某女性18岁,患风心病二尖瓣狭窄4年,近半月游走性关节痛,气促,以哪项最可能提示患者发生了风湿性全心肌炎(C) A心脏向双侧扩大B心尖区收缩期Ⅲ级杂音C心包摩擦音D急性肺水肿发作E心电图P-R间期延长 6.某男性患者,64岁,上班时突起持续剧烈左胸痛2小时,心电图示V1-5T波明显变为高尖,心室率110/min,室性早搏7次/min,为安全将患者转送至某医院急救,以下哪项措施最为重要(C) A静脉滴注硝酸甘油B肌肉注射度冷丁C静脉注射利多卡因继以持续滴注D吸氧E滴注极化液 7.诊断为肥厚性梗阻型心肌病的患者,一般不宜应用()A硫氮酮B心得安C异搏停D 地戈辛E地西泮(D) 8.某窦性心动过缓者近年晕厥3次,可选用下列哪项最安全而又简便的方法协助诊断(B)A动态心电图B心电图阿托品试验C窦房传导时间测定D希氏束电图E窦房结恢复时间测定 9.某患者发生尖端扭转型室速,宜选用以下哪种药物治疗(D) A奎尼丁B心律平C胺碘酮D利多卡因E吡二丙胺 10.以下哪项检查为发现心肌缺血、诊断心绞痛最常用简便的方法(A) A心电图B心尖搏动图C心脏B超D冠脉造影 E 201Ti-心肌显像 11.以下哪种情况不宜应用β阻滞剂( D) A二尖瓣脱垂B肥厚型心肌病C急性心肌梗死D变异型心绞痛E室性早搏 【B型题】 问题12~13 A奇脉B水冲脉C脉搏短绌D交替脉E重脉 12.高血压病心功能不全(D)13.动静脉瘘(B) 【C型题】

冠状动脉硬化性心脏病 一、概述 冠状动脉粥样硬化性心脏病简称冠状动脉性心脏病或冠心病,有时又被称为冠状动脉病,或缺血性心脏病,指由于冠状动脉粥样硬化导致心肌缺血、缺氧而引起的心脏病。为动脉粥样硬化导致器官病变的最常见类型。 冠状动脉性心脏病或冠心病这一简称,目前虽被普遍应用,但它未表达出动脉粥样硬化这一病因,而有更广泛的含义。因为是以导致心肌缺血缺氧的冠状动脉病,除冠状动脉粥样硬化外,还有炎症(风湿性、梅毒性和血管闭塞性脉管炎等)痉挛、栓塞、结缔组织疾病、创伤和先天性畸形等多种,冠状动脉性心脏病一词事实上包括所有这些情况所引起的心脏病变。但由于绝大多数(95%~99%)由冠状动脉粥样硬化引起,因此用冠状动脉性心脏病或冠心病一词来代替冠状动脉粥样硬化性心脏病,虽然不甚确切,在临床上还是可行的。 本病多发生于40岁以上,男性多于女性,且以脑力劳动者居多,是工业发达国家流行病,成为西方发达国家的主要死因。我国目前冠心病发病率和死亡率仍处于较低发国家的行列,然而和一些发展中国家一样,近年有升高趋势。 二、诊断依据 诊断冠心病可根据其临床表现和各项实验室检查资料,其中最肯定的客观诊断依据是发现心肌有缺血的表现,同时证明病人有冠状动脉粥样硬化性阻塞性病变。 心电图检查是诊断心肌缺血的最常用的无创伤性方法。如在静息状态中未见心肌缺血的表现时,还可进行动态心电图记录和(或)心脏负荷试验。后者常用活动平板运动、踏车运动等动力性负荷试验,或心房调博、过度换气试验等非动力性负荷试验。对不能急性运动试验的病人还可用药物负荷试验包括双嘧达莫(潘生丁)试验、腺苷试验、多巴酚丁胺试验和异丙肾上腺素静脉滴注。麦角新碱诱发试验用于诊断冠状动脉痉挛。 放射性核素心脏显像是无创性检查,主要包括心肌灌注显像、心肌代谢显像、核素心室显像等。心肌灌注显像常用201TI或99mTc-MIBI静脉注射使正常心肌显影而缺血或坏死区不显影的“冷点”显像法和用99mTc焦磷酸盐静脉注射使新近坏死的心肌显影而正常心肌不显影的“热点”显像法。也可用201TI或99mTc-MIBI作为指示剂结合运动、或药物负荷试验,查出静息时心肌无明显缺血的病人。用113mIn、99mTc标记红细胞或白蛋白行血池显影有助于了解室壁运动、心室的射血分数等,可起与左心室造影相类似的诊断作用。目前常用的显像法有单光子发射计算机化断层显像和正电子发射断层显像,后者的心肌灌注-代谢显像是目前估价心肌存活性最可靠的方法。

急诊行冠脉介入治疗急性心肌梗死的护理效果观察 发表时间:2019-12-03T13:22:51.373Z 来源:《健康世期界》2019年15期作者:刁秀娟李彦红邢丽娜任明霞 [导读] 目的观察急性心肌梗死患者急诊行冠脉介入治疗的护理效果。 大庆油田总医院 163001 摘要:目的观察急性心肌梗死患者急诊行冠脉介入治疗的护理效果。方法对60例急性心肌梗死急诊行冠脉介入治疗的患者做好针对性的心理护理,完善各种术前检查、化验及术野备皮。术中病情观察,及时发现和处理突发病症。术后股动脉留置鞘管的护理及拔除鞘管后的护理,严密监测生命体征及心电监护,积极预防并发症。结果本组60例患者除1例因突发心跳骤停经抢救无效死亡,5例择期行冠脉搭桥治疗,余54例经冠状动脉介入治疗后均取得满意效果。结论对急性心肌梗死患者实施全程护理,最终做到了促进健康,预防并发症,提高抢救的成功率。 关键词:急性心肌梗死;急诊冠脉介入;护理 【Abstract】ObjectiveTo observe the effects of clinical care after the percutaneous coronary intervention of acute myocardial ischemia.MethodsThe 60 patients were prepared for the nursing of mentality,the medical examination,laboratory test and shaving were completed.We observed the patient in order to avoid and deal with the emergency case during the operation.we also made a good nursing care of femoral tube and after the femoral tube removed.The patients were observed closely and avoided the complications.Results1 patient was dead,5 patients were undergoing coronary artery bypass grafting therapy,54 patients were recovered.ConclusionThe all-round nursing care after the percutaneous coronary intervention of acute myocardial ischemia improved the patient health and avoided the complications,it also promoted success of medical rescue rate. 【Key words】Acute myocardial ischemia;Percutaneous coronary intervention;Nursing 随着医学技术的飞速发展,冠状动脉介入治疗(PCI)心肌梗死成功率明显提高且并发症下降,心肌梗死发生后最短的时间内使闭塞的冠状动脉再通,解除其狭窄,使相应心肌得到再灌注,使濒临坏死的心肌得以存活或使坏死范围缩小,确保阻塞血管血运重建、挽救坏死心肌、限制梗死范围、保护心脏功能,对改善预后起到重要作用。PCI包括经皮冠状动脉成型术(PTCA)和支架置入术。经皮腔内冠状动脉成形术是应用最早也是最常用的冠心病介入治疗技术,是其他冠心病治疗的基础。现就笔者所在医院心内科护理经验及体会总结如下。 1临床资料 本组选取笔者所在医院2018年1月~2019年1月心梗后急诊行PCI术的患者60例,男48例,女12例,年龄30~82岁,平均56岁,均胸痛发作6 h内入院,心电图有明显改变且符合心梗特点。其中下壁梗死30例,下壁及右室梗死7例,广泛前壁23例,合并心源性休克3例,室性心动过速2例,Ⅲ度房室传导阻滞5例。对其术后进行严密观察并做相应护理。 2护理措施 2.1术前护理 2.1.1心理准备急性心肌梗死患者心前区剧烈疼痛,有强烈的濒死感,患者极度恐惧、焦虑,这种紧张情绪引起血压升高,心率加快,患者烦躁不安,从而增加心肌耗氧量,使心肌血管痉挛,从而使缺血症状加重。因此术前的心理护理尤为重要。首先,要耐心倾听患者的感受,允许患者释放自己的恐惧和焦虑,根据患者不同的文化层次,用恰当的语言安慰患者,向患者介绍手术过程、应注意的事项,可能发生的并发症,解除患者及家属的恐惧心理,稳定情绪,并签署知情同意书。 2.1.2患者的准备术前口服抗凝药物,嚼服阿司匹林0.3 g,氯吡格雷300 mg,术前30 min肌肉注射地西泮10 mg,异丙嗪20 g,术区备皮,了解股动脉、足背动脉搏动情况,详细询问患者有无碘或其他药物过敏史并做碘过敏实验、既往冠脉造影、介入治疗或旁路移植病史,术前排空膀胱,以免术中排尿影响操作。术前常规检查血、尿常规,出凝血时间,术前五项,肝肾功能,血型,常规十二导心电图,心脏超声检查等。 2.2术后护理 2.2.1严密监测生命体征术后进入CCU病房,立即连接心电监护,持续吸氧,术后立即做十二导心电图,与术前对比,严密观察有无术后心绞痛,有症状时复查心电图,严密监测生命体征。观察有无心律失常的发生,有无P波和ST等心肌缺血性改变。因为严重心律失常是老年急诊PCI术后死亡的重要原因。本组11例术后发生不同程度心律失常,经对症治疗后得到纠正。PCI术后易发生低血压,部分患者因焦虑紧张而出现高血压,因此应动态观察血压变化。 2.2.2穿刺部位的观察术后协助患者取舒适卧位。经股动脉穿刺的患者取平卧位,穿刺术肢制动12 h,自然伸直或微外展,局部弹力绷带加压包扎,盐袋压迫4~6 h,观察动脉穿刺处有无渗血或血肿和足背动脉搏动情况,并准备好相应的抢救物品。观察远端肢体皮肤温度、颜色和感觉变化。避免增加腹压,如咳嗽、打喷嚏、用力大便、恶心呕吐时协助按压穿刺部位,以防穿刺点出血,发生血肿。注意保护局部皮肤,防止张力性水疱的发生。嘱患者多饮水,必要时遵医嘱补液,以利造影剂尽快排出,防止继发性肾损害。如患者出现尿潴留,遵医嘱给予导尿。 2.2.3抗凝期间的护理(1)严格掌握抗凝剂的剂量,熟悉使用方法;(2)抗凝过程中,注意观察有无皮肤黏膜、牙龈、内脏及颅内出血,观察尿、便颜色。尿常规检查1次/d,必要时做便潜血检查。尽早发现可能的出血并发症,早期采取有效的治疗措施;(3)每日复查凝血时间和凝血酶原时间,以了解抗凝情况。凝血酶原时间应控制在正常标准的1.5倍以下。 2.2.4并发症的观察与护理(1)亚急性血栓:支架置入术后2~4 d易出现亚急性血栓,术后如出现剧烈胸痛伴心电图改变应疑有血栓形成。为防止冠脉内血栓形成,除术中注入肝素外,术后仍需抗凝治疗;(2)严密观察心律失常:心律失常为PCI术后常见并发症,室颤和室性心动过速发生率为2%,传导阻滞发生率为0.9%,严密观察患者心电图情况,准确记录心电图变化。如有异常,立即报告医师;(3)术后注意观察双下肢足背动脉搏动情况,皮肤颜色、温度、感觉改变,患肢有无疼痛。如有异常,报告医师,必要时请血管外科会诊,急诊手术治疗;(4)心肌再梗死的观察:术后严密观察患者有无心前区疼痛,一旦出现立即记录心电图并与术前心电图比较,及时发现异常变化;(5)造影剂反应:造影剂引起反应的原因尚不清楚,其症状与过敏性反应相似,如荨麻疹、咳嗽、打喷嚏、喉头水肿,严重