第一单元区域地理环境与人类活动

一、区域的含义及主要特征(了解)

1.概念:通常指一定的地域空间。区域具有一定的面积、形式、范围或界线,其内部的特定性质或功能相对一致而有别于外部邻区。

2.四个主要特征:(1)区域具有一定的界线。(2)区域内部表现出明显的相似性和连续性,区域之间则具有显著的差异性。(3)区域具有一定的优势、特色和功能。(4)区域之间是相互联系的,一个区域的发展变化会影响到周边和相关的地区。

二、区域的空间结构(理解)

1.概念:一个地区各种区域要素的相对位置关系和空间分布形式。

2.影响因素:自然因素,如自然地理条件;人文因素,如社会经济活动、人口状况、城市化水平、区域开放程度和对外联系等。区域空间结构是区域自然、人文因素长期作用和相互影响的

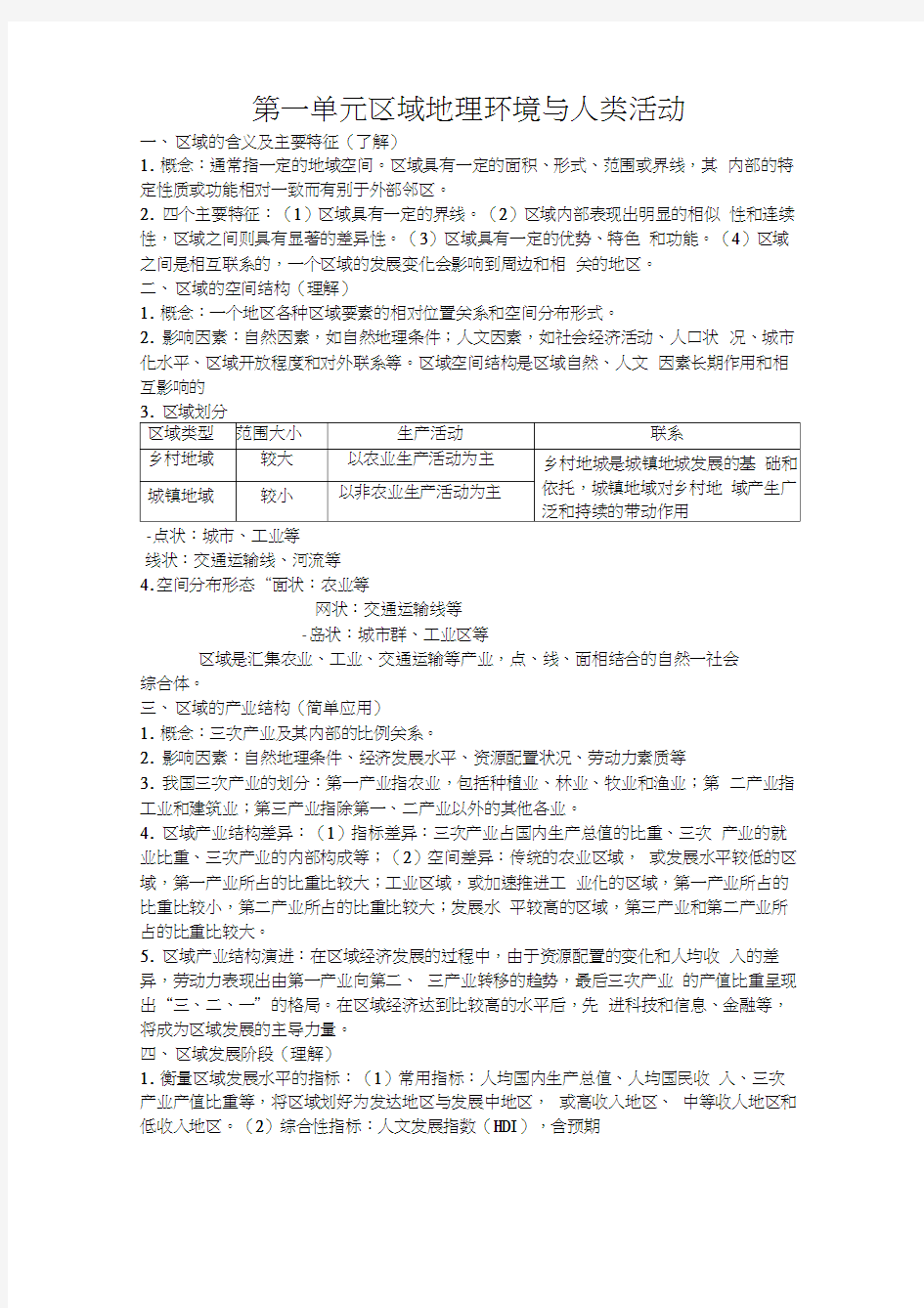

-点状:城市、工业等

线状:交通运输线、河流等

4.空间分布形态“面状:农业等

网状:交通运输线等

-岛状:城市群、工业区等

区域是汇集农业、工业、交通运输等产业,点、线、面相结合的自然一社会

综合体。

三、区域的产业结构(简单应用)

1.概念:三次产业及其内部的比例关系。

2.影响因素:自然地理条件、经济发展水平、资源配置状况、劳动力素质等

3.我国三次产业的划分:第一产业指农业,包括种植业、林业、牧业和渔业;第二产业指工业和建筑业;第三产业指除第一、二产业以外的其他各业。

4.区域产业结构差异:(1)指标差异:三次产业占国内生产总值的比重、三次产业的就业比重、三次产业的内部构成等;(2)空间差异:传统的农业区域,或发展水平较低的区域,第一产业所占的比重比较大;工业区域,或加速推进工业化的区域,第一产业所占的比重比较小,第二产业所占的比重比较大;发展水平较高的区域,第三产业和第二产业所占的比重比较大。

5.区域产业结构演进:在区域经济发展的过程中,由于资源配置的变化和人均收入的差异,劳动力表现出由第一产业向第二、三产业转移的趋势,最后三次产业的产值比重呈现出“三、二、一”的格局。在区域经济达到比较高的水平后,先进科技和信息、金融等,将成为区域发展的主导力量。

四、区域发展阶段(理解)

1.衡量区域发展水平的指标:(1)常用指标:人均国内生产总值、人均国民收入、三次产业产值比重等,将区域划好为发达地区与发展中地区,或高收入地区、中等收人地区和低收入地区。(2)综合性指标:人文发展指数(HDI),含预期

寿命、教育程度和国内生产总值三项指标,反映区域的总体发展水平

2.区域发展阶段比较

五、四大地区及发展差异(简单应用)

1.划分标准:根据全国各地的自然条件、经济基础、发展水平和对外开放程度, 把全国划分为东部、中部、西部和东北四大地区。

2.范围:东部沿海10个省区是冀、京、津、鲁、苏、沪、浙、闽、粤、琼(注:未包括港、澳、台地区),中部6个省区是晋、豫、皖、鄂、赣、湘,西部12 个省区是陕、甘、内蒙古、宁、青、新、云、贵、桂、川、渝、藏,东北三个省区是黑、吉、辽。

六、南方与北方的差异(简单应用)

1.划分标准:我国的南与北方是针对东部和东北部地区而言的,以秦岭一准河一线为分界线

2.南方与北方的差异

1.范围〔即“ 12 (省、自治区、直辖市)+3 (自治州)”〕?包括西部经济地带的12个省(自治区、直辖市)。湖南湘西土家族苗族自治州、湖北恩施土家族苗族自治州和吉林延边朝鲜族自治州,比照国家西部大开发有关政策实施开发开放。

2.优势与劣势:矿产资源、油气资源、水能资源、土地资源等自然资源具有突出优势,发展潜力巨大,但基础设施落后,人才、技术、资金匮乏。

3.战略意义:

(1)推动区域经济协调发展,实现全国各族人民的共同富裕;

(2)加强民族团结,保持社会稳定与边疆安全,扩大国内市场需求,实施可持续发展战略;

(3)将西部地带的资源优势变为经济优势,将潜在优势转变为现实优势。

4.东、西部地区经济合作的意义

⑴对口帮扶明显,使西部落后地区的经济快速发展,城乡居民收入明显增加;⑵西部地区招商引资加快,东西合作项目增多,西部地区引进外资上升;⑶科技、信息和人才联系日益密切,实现相互发展。

八、资源跨区域调配(理解)

1.原因:我国能源资源和水资源地区分布不均,资源短缺现象制约了经济社会发展。

2.意义:有利于资源的合理配置,缩小我国东西差距和南北差距,实现我国经济社会的可持续发展。

3.三大工程

(2)西气东输:主体工程一新疆塔里木盆地轮南一上海市(还包括四川省、重

庆市—湖南省、湖北省)

(3)西电东送

4.资源跨区域调配对地理环境的影响:对调出区和调入区的地理环境会带来有利或不利影响,但有利影响是主要的,不利影响可通过工程或技术等手段加以克服。

南水北调:调出区可能出现水资源紧张,生态环境受到影响;调入区获得水

资源,改善当地水文环境,促进经济发展,但也会在北方地区产生土壤次生盐渍化问题。

西气东输:调出区将资源优势转变为经济优势,加快天然气的开发和综合利用,改善产业结构,但管道建设易破坏沿线地区的生态环境;调入区可缓解能源供应紧张局面,改善能源消费结构,减轻大气污染。

西电东送:调出区加快电力开发和输电线路建设,发展区域经济,拉动相关产业的发展;但水电站建设易对生态环境造成破坏,坑口电站易加剧环境污染;调人区获得充足的电力供应,促进经济社会发展,改善环境质量。

九、产业转移及对区域地理环境的影响(简单应用)

1. 作用:既是对区际商品贸易与区际要素流动的替代,又可促进劳动力、资本与技术在区域间的流动。

2.我国产业转移的基本特点

沿海企业向内地转移:因环境、资源问题,为寻求廉价资源和低成本而进行的产业转移。

台湾企业向大陆转移:为寻求廉价的劳动力、众多的发展机会、广阔的市场空间而进行的产业转移;转移的产业主要是劳动密集型产业和高技术产业。

广东边远地区的产业集群效应:为促进区域经济协调发展而进行的产业转移。

3.产业转移对区域地理环境的影响:产业转移促进了移入地区的资源开发,将资源优势转变为产业优势,促进了产业更新和升级,推动了移入地区经济发展;发达地区向欠发达地区转移劳动、资源密集型产业,使欠发达地区的环境污染加重,人地关系趋向紧张;区域产业发展在经历了由低级到高级、由落后到先进的发展过程之后,产业活动对区域地理环境的不利影响才可能逐步减轻。