强等效原理的实验验证

苏宇泉

摘要:等效原理是广义相对论的两个基石之一,自广义相对论诞生以来,科学家对等效原理,特别是强等效原理进行实验验证的努力从未停止过。本文对等效原理的内容作了简单回顾,并回顾了对其实验验证的方法和历史。

一.简介

等效原理在引力理论的发展上扮演了重要的角色。牛顿将这一原理看作力学的基石,甚至将其写在《自然哲学的数学原理》的第一段。爱因斯坦于1907年将此原理用作发展其广义相对论的基础。现在我们不仅将这原理作为牛顿力学或广义相对论的基础,而是作为“时空是弯曲的”这一更基本想法的基础。这一想法最早可以追溯到Robert Dicke,他于1960年到1965年间对引力理论的基础作出了重大贡献,其理论最终成为爱因斯坦等效原理,又称作强等效原理。

牛顿的等效原理是指引力质量等于惯性质量,这也被称为弱等效原理。这一原理亦可陈述为:一个作自由落体运动的物体的运动轨迹与其内在组成和结构无关。在最简单的情形下,在引力场中让两物体自由下落,弱等效原理认为两物体应具有相同的加速度。

强等效原理是一个更有约束力、更深远的概念,其内容可以表示为:

1.弱等效原理是正确的。

2.任何局域非引力实验的结果与其所在的自由降落坐标系的速度无关。

3.任何局域非引力实验的结果与其所在的时空无关。

其中第二条被称作局部洛伦兹不变性,第三条被称作局部时空不变性。

强等效原理是引力理论的灵魂,因为只要强等效原理成立,就必然会推出时空是弯曲的。能将强等效原理具体化的引力理论必然是度规理论,其表述如下:

1.时空具有度规。

2.检验质量的世界线就是度规的短程线。

3.在局部自由降落坐标系中,非引力规律是由狭义相对论描述的。

导致这些结论的原因是:如果强等效原理成立,那么在局部自由降落坐标系中,支配实验的规律必然与参考系的速度无关(局部洛伦兹不变性),并且有相同的原子常数(局部位置不变性)。至今我们所知的唯一符合以上要求的理论就是狭义相对论。此外,在局部自由降落坐标系中,物体是未被加速的,他们应以直线行走,而在弯曲时空中这些“直线”应改为测地线。

除了广义相对论以外,还有很多其他理论也是度规引力理论,比如说Brans-Dicke 理论。此外,关于弯曲时空的观念是十分概括和基础的,因此对强等效原理各个方面全面的检验是十分重要的。下面将介绍已有的实验和其理论框架。

2.弱等效原理的验证

验证弱等效原理最直接的方法是测量两个测试体在外引力场中不同位置的加速度。如果原理是错误的,那么不同物体的加速度会不一样。确定这种可能错误的最简单是假设有一惯性质量为m I的物体,其引力质量m P不再等于m I那么在引力场g中,其加速度由决定。现在典型实验体的惯性质量是由几种质能关系决定的:静止能量,电磁能量,弱相互作用能等等。如果这些能量中的其中一种对m P的贡献不同于对m I的贡献,弱等效原理便被证明是错误的。于是:

其中E A是通过相互作用A所得到的内能,ηA是衡量该种作用对弱等效原理造成的偏离的强度,c是光速。对两物体加速度差别的测量可得出E?tv?s比值:

其中省去了惯性质量的下标“I”。由实验得出η便可反映弱等效原理偏离参量ηA。

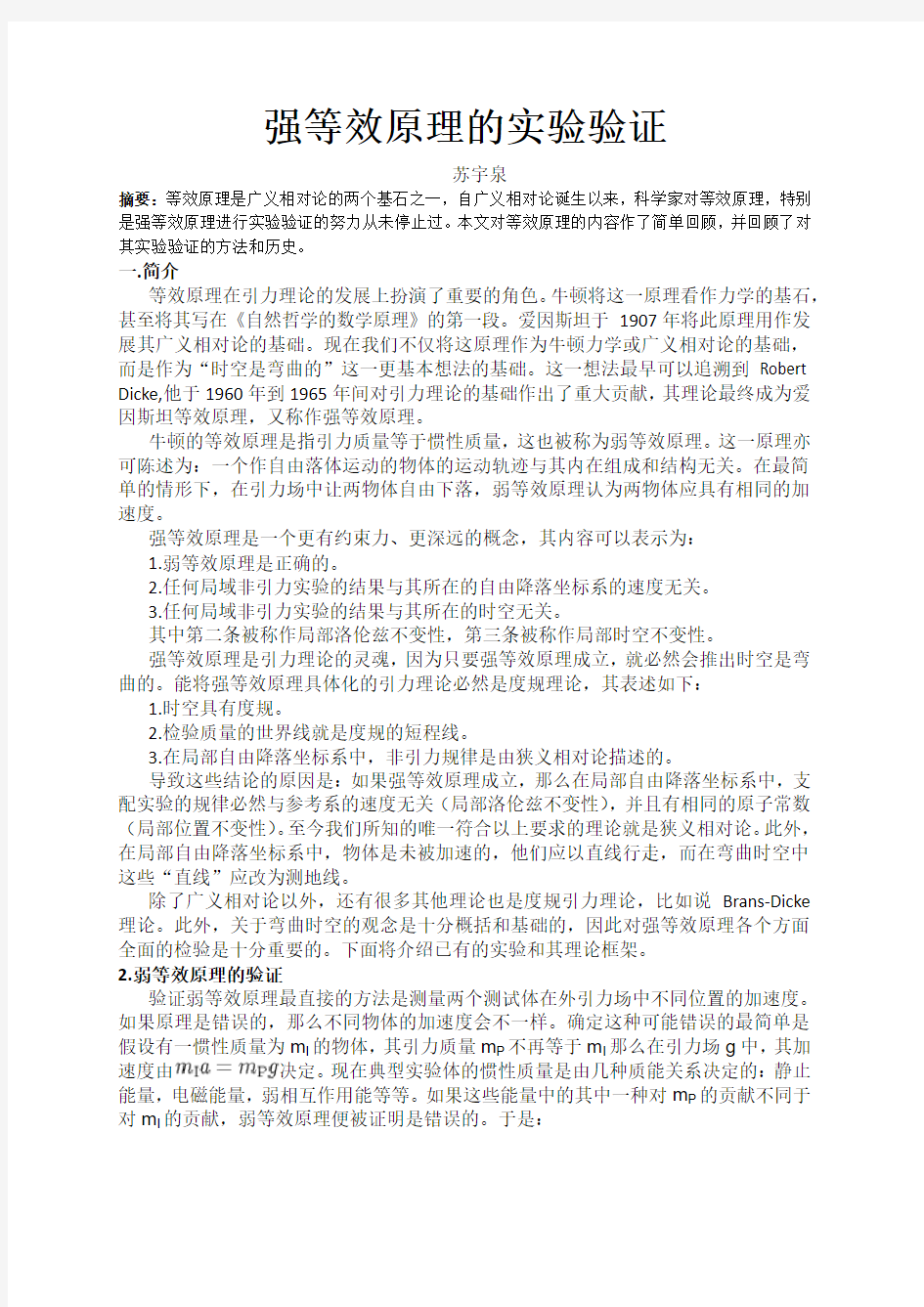

从牛顿、贝塞尔和Potter的钟摆实验到E?tv?s、Dicke、Braginsky等人的扭秤实验,许多高精度的E?tv?s型的实验已经被进行过了。在现代扭秤实验中,两个不同组成的物体由一根细杆连着或摆在一个盘子上,通过一根细线悬浮在水平面上。如果两物体的重力加速度不一样,造成一个垂直于细线的分量,那么就会在细线上造成一个扭矩,反映在细线与重力加速度方向的夹角上。如果整个装置以角速度ω旋转,扭矩便以2π/ω的周期被调制。在E?tv?s与其合作者的实验中,由于有地球旋转造成的向心加速度,细线与重力方向并不平行。在Dicke和Braginsky的实验中,使用的是太阳的重力加速度,而地球的自转以24小时为周期调制了扭矩。从1980年后期开始,大量的实验被进行来寻找“第五种力”,但是它们的无价值的结果也符合弱等效原理。在由Colorado大学进行的伽利略自由落体实验中,分别由铜和铀制成的两物体的自由下落加速度是由激光干涉技术测定的。由Washington大学进行的“E?t-Wash”实验中,研究人员使用改进的扭秤盘来对比不同物质对地球、实验室移动物质、太阳及星系的加速度,其精度达到了3 10–13。这些实验所得到的η的上限总结于图1。

图1 一些验证弱等效原理的实验及其精度

为了得出更高的精度,一系列的实验还在进行或策划中。由欧洲航天局和美国太空总署合作的Satellite Test of the Equivalence Principle项目(STEP)已完成实验阶段,目前正在进行数据分析。该项目利用低温技术来消除热噪音,目标精度为10-18。

图2 STEP卫星的结构

MICROSCOPE项目(MICRO-Satellite à Trainée Compensée pour l’Observation du Principe d’équivalence),将于2010年发射两个拖曳补偿卫星,在800千米高的太阳同步极轨道上运行。其预期精度为10-15。

图3 MICROSCOPE项目概念示意图

3.局部洛伦兹不变性的验证

狭义相对论本身从未受益于各个决定性的实验,比如水星近日点进动和光线偏折。但这些实验实验证据的持续积累以及狭义相对论与量子力学的成功结合,对狭义相对论被主流物理学家所接受作出了很大贡献。这些实验包括:

·经典的Michelson-Morley实验

·Ives-Stillwell,rossi-hall等各个对时间膨胀的验证实验

·使用双星X射线和高能介子对光速与光源运动速度无关的验证

·对光速各向同性的验证

除了这些直接实验以外,还有Dirac方程以及其所预言的饭粒子和自旋,后来还有极为成功的量子电动力学的相对论性理论。

经历了100多年的发展,狭义相对论已经完全融入了现代物理的框架之中,其正确性几乎不再受到挑战。但是量子引力论以及超弦理论中均有与洛伦兹不变性相悖的地方,这要求我们重新考虑用更高的精度和新的方法去检验洛伦兹不变性。

描述这些现代实验的一个简单而有效的方法是所谓的c2体系。假设电磁相互作用通过电磁波速度c相对于试验粒子速度的改变,对洛伦兹不变性有细微的偏差。这样的偏差必须选择一个微波背景辐射之类的一般静止坐标系,我们在其中大概以370km/s 的速度运动。这样的一个洛伦兹不变电磁作用会导致原子和原子核的能级移动,这些移动由量子化的坐标轴相对于我们移动速度矢量的方向以及状态的量子数所决定。这些能量转移的存在与否可以通过测量这样一个态相对于另外一个受或者不受偏差影响的态的能量来决定。一个途径是比较复杂原子核能级与氢原子钟的超级细结构,这些“钟各向异性”的数量级大概为δ=│c-2-1│。

最早的钟各向异性实验是Hughes-Drever实验,该实验得到极为精确的结果(列于图中)。在上世纪八十年代通过用激光冷冻俘获原子和离子,获得了惊人的成果。这项技术可以减少碰撞所造成的共振线。

从Michelson-Morley实验所得到的修正也很有意义。在这些实验中,若从优先坐标系上看,光速在干涉计两臂上都是c,而通过c2体系的电动力学可以得出平行臂的补偿Lorentz-FitzGerald收缩由速度c0=1支配。因此Michelson-Morley实验及其拓展实验也会测量系数c-2-1。其中之一是使用Fabry-Perot激光干涉仪的Brillet-Hall实验,。在最近的一系列实验中,电磁振荡器在不同方位的频率得到互相比较,并且与由实验室方位决定的原子钟作了比较。这些实验把c-2-1定在10-9的范围内。

c2体系是专门针对经典电动力学的。而Kostelecky等人最近将其拓展到整个离子物理的标准模型中。标准模型扩充SME(Standard Model Extension)有大量的违反洛伦兹不变性的参量,这制造了大量新的实验检验机会。许多钟各向异性实验已被实施来测定SME中的电磁参数。

天体物理观测也被用于测定洛伦兹偏差的范围。例如,如果光子符合有偏离的洛伦兹关系:

其中是普朗克能,光速可由下式得到

这样一个偏离洛伦兹不变性的关系可能是量子引力的残余。一个限定是,

这从blazar Markarian 421发射的1和2TeV伽马射线得到。另一个限定是来自光子

传播过程中的双折射:在很多偏离洛伦兹不变性的模型中,不同光子的偏振会造成不

同的速度,造成片光面旋转。除了以上这些,还有其它可用于测定偏离洛伦兹不变性

的效应,包括粒子反应中的低限效应、Cerenkov引力辐射和微中子振动。

图4 一些测定参数δ范围的实验

4.局部位置不变性的检验

强等效原理的第三个部分——局部位置不变性可以通过引力频移实验来得到验证。虽然爱因斯坦当初认为这个实验是可以严格验证广义相对论,但现在我们知道它并不

能区分广义相对论和其它度规引力理论,而仅仅能验证强等效原理。一个典型的引力

频移实验测量的是两个静止在静引力场中不同高度的标准频率计的频率或波长移动量

。在一个局部自由降落坐标系中测量原子钟的频率,如果该频率

与坐标系的位置或速度无关,那么对频率的比较便归结为对两个局部洛伦兹坐标系速

度的,其中一个在发射信号时相对于另一个静止,而另一个在接收信号时相对于前一个静止。那么频移便成了两坐标系间一阶多普勒效应的结果。钟本身的结构没有任何

影响。结果是一个移动:

其中?U是接受者和发出者间牛顿引力势的差别。如果局部位置不变性不正确,那

么频移可以写成:

其中参数α由所测得的对局部位置不变性的偏离决定。

图5列出了一些测量引力频移的实验的精度。

图5 一些通过引力红移实验来验证局部位置不变性的实验。

局部位置不变性同时还包括时间上的位置。根据局部位置不变性,非引力物理的

基本常数应该是不随时间变化的。对各种常数的实验测量有两种类型:现有变化率的

测量,以及远古与现今数值差异的测量。前一种类型的主要例子有时钟对比测试,在

这个测试中,不同基础类型高度稳定的原子钟在月到年的时间尺度上作了相互比较(零红移实验的变量)。如果时钟的频率分别地依赖于电磁的微细结构常数,比如说,电子-质子质量比,或者质子的回磁比,那么一个部分频率差异变化的限制转化成了常数变化的限制。依据参与的原子种类,频率对常数的依赖可能比较复杂。最

近的实验利用了激光冷却和诱捕技术与原子喷泉,从而得到高度的始终稳定性,也对

铷-87超精细传导、汞-199离子电四极转导、原子氢1s-2s转导或镱-171的光转导与铯-133基态超精细转导进行了比较。这些实验证明了目前。

第二种类型的范围包括测量远古发生的过程的残迹或产生的信号,并对比常数的推测

是和目前的实验室测量值。一个亚类型使用了大型红移的光谱线天文学测量,而其他

亚类型则使用了地球上核子过程的化石去推测地质年代的常数值。

天文和实验光谱学精度的巨大进步体现在模拟产生放射和吸收光谱的复杂宇宙环境,以及探测到巨大的红移,这些都使显著扩大探测范围成为了可能。实际上,在1999年,Webb等人宣布了红移范围0.5 Z 3.5的类星体上Mg,Al, Si, Cr, Fe, Ni,和Zn的吸收光谱测量数据,说明了在新纪元的早期的值更小,也就是说 = (–0.72 0.18) 10–5,这与 = (6.4 1.4) 10–16 yr–1相对应(假设随着时间变化呈线性漂移)。其他研究小组的测量目前均不能确定这个非零效应;最近一个关于类星体内Mg吸收系统(0.4 Z 2.3)的分析给出了 = (–0.6 0.6) 10–16 yr–1。另一个关于测量的重要系统是从对“Oklo”现象的研究中得到的,“Oklo”现象来自于大约18亿年前位于非洲加蓬的Oklo地区的一个稳定的235U裂变反应堆。矿石样品的测量得到Sm两个同位素的一个极低的的比值(149Sm / 147Sm)。这些同位素都不是裂变产物,但149Sm会被中子流耗尽。对在反应堆“on”时期的中子影响(综合剂量)的估计,结合标准的异常丰度,得到一个18亿年前149Sm的中子横截面的数值,这与现在的测量数值相符。然而,俘获横截面对低水平(E 0.1 eV)能量极为敏感,因此一个在此水平上的能量的变化,即使是十亿年前的20meV变化,也能将俘获横截面从现值改变,且改变的幅值大于观测水平。这个现象Shlyakter在1976年第一次分析。最近对Oklo数据的重新分析得到

的范围在大约510–17 yr–1的水平。由于相似的道理,最近对古代陨石(45亿年前)的187Re腐蚀率的重新分析得到一个范围 3.4 10–16 yr–1。

参考文献:

秦荣先,阎永年.广义相对论与引力理论实验检验.上海:上海科学技术文献出版社,1987

Clifford M. Will,The Confrontation between General Relativity and Experiment, LivingRev.Rel.4:4,2001

Will, C.M., Theory and experiment in gravitational physics, (Cambridge University Press, Cambridge, U.K.; New York, U.S.A., 1993), 2nd edition

实验二基尔霍夫定律和叠加原理的验证 一、实验目的 1.验证基尔霍夫定律的正确性,加深对基尔霍夫定律的理解。 2.验证线性电路中叠加原理的正确性及其适用范围,加深对线性电路的叠加性和齐次性的认识和理解。 3.进一步掌握仪器仪表的使用方法。 二、实验原理 1.基尔霍夫定律 基尔霍夫定律是电路的基本定律。它包括基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)。 (1)基尔霍夫电流定律(KCL) 在电路中,对任一结点,各支路电流的代数和恒等于零,即ΣI=0。 (2)基尔霍夫电压定律(KVL) 在电路中,对任一回路,所有支路电压的代数和恒等于零,即ΣU=0。 基尔霍夫定律表达式中的电流和电压都是代数量,运用时,必须预先任意假定电流和电压的参考方向。当电流和电压的实际方向与参考方向相同时,取值为正;相反时,取值为负。 基尔霍夫定律与各支路元件的性质无关,无论是线性的或非线性的电路,还是含源的或无源的电路,它都是普遍适用的。 2.叠加原理 在线性电路中,有多个电源同时作用时,任一支路的电流或电压都是电路中每个独立电源单独作用时在该支路中所产生的电流或电压的代数和。某独立源单独作用时,其它独立源均需置零。(电压源用短路代替,电流源用开路代替。)线性电路的齐次性(又称比例性),是指当激励信号(某独立源的值)增加或减小K倍时,电路的响应(即在电路其它各电阻元件上所产生的电流和电压值)也将增加或减小K倍。 三、实验设备与器件 1.直流稳压电源 1 台 2.直流数字电压表 1 块 3.直流数字毫安表 1 块 4.万用表 1 块 5.实验电路板 1 块 四、实验内容 1.基尔霍夫定律实验 按图2-1接线。

Multisim的认识及戴维南等效电路 一,Multisim的认识 1.Multisim是一款提供从电路仿真设计到版图生成全过程 的EDA平台(EDA是电子设计自动化的英文缩写)。 2.电路的基本分析方法 实验电路图如下(单级放大电路,包含电阻(2k欧,5.1k 欧,18k欧),直流电源(12伏),电压信号源,可变电 阻(200k欧))。 3.实验内容 a)运用multisim画出该电路。 b)分析单级放大器在静态时节点2,节点3的电压以及电阻 R5的电流。 c)分析单机放大器的频率响应特性。

d)分析单级放大器的节点1和节点5的电压波形。 e)分析单级放大器节点5的电压信号的频谱。 f)分析单级放大器集电极(节点3)电位随电源V1的变化。 g)分析单级放大器的基极偏置电阻R3对输出信号的影响。二,戴维南等效电路 1.实验原理及思路 一个含独立源,线性电阻和受控源的一端口网络,对外电路来说,可以用一个电压源和电阻的串联组合来等效置换,其等效电压源的电压等于该一端口网络的开路电压,其等效内阻是将该一端口网络中所有的独立源都置为零后从从外端口看进去的等效电阻。这一定理称为戴维南定理。 本实验采用如下所示的实验电路图a 50%等效后的电路图如下b所示

50% 测它们等效前后的外特性,然后验证等效前后对电路的影响。 2. 实验内容及结果 a) 计算等效电压和电阻 计算等效电压:电桥平衡。∴=,331131R R R R Uoc=3 11R R R +=2.6087V 。 计算等效电阻:R= ??? ??? ? ?+++ ??? ??? ? ?++33111221 31121 R R R R R R =250.355 b) 用Multisim 软件测量等效电压和等效电阻 测量等效电阻是将V1短路,开关断开如下图所示 50% Ro=250.335

实验3 叠加原理的验证 实验三叠加原理的验证 一、实验目的 验证线性电路叠加原理的正确性,加深对线性电路的叠加性和齐次性的认识和理解。 二、原理说明 叠加原理:在有几个独立源共同作用下的线性电路中,通过每一个元件的电流或其两端的电压,可以看成是由每一个独立源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。 线性电路的齐次性是指当激励信号(某独立源的值)增加或减小K倍时,电路的响应(即在电路其它各电阻元件上所建立的电流和电压值)也将增加或减小K倍。 三、实验设备 、RXDI-1A电路原理实验箱 1台 1 2、万用表 1台 四、实验内容及步骤 实验电路如图A所示。 1、按图A电路接线,取U1=12V,U2为可调直流稳压电源,调至 U2=+6V。 图A

2、令U1单独作用时(使BC短接),用电流表测量各支路电流、用万用表测量各电阻元件两端电压,将数据记入表格中。 3、令U2单独作用时(使FE短接),重复实验步骤2的测量,并记录。 4、令U1和U2共同作用时,重复上述的测量和记录。 (V) U1(V) UU2=+6V I(mA) I(mA) I(mA) U(V) U(V) U(V) U(V) U(V) 2123ABADCDDEFAU1单独作用计算值 U1单独作用测量值 U2单独作用计算值 U2单独作用测量值 U1和U2 共同作用时计算值 U1和U2 共同作用时测量值 5、将U2=+12V,重复上述第3项的测量并记录。 U(V) U(V) U2=12V I(mA) I(mA) I(mA) U(V) U(V) U(V) U(V) U(V) 12123ABADCDDEFAU2单独作用计算值 U2单独作用测量值 U1和U2 共同作用时计算值 U1和U2 共同作用时测量值 五、实验注意事项 注意仪表量程的及时更换。 六、实验报告

2019年中考物理实验专题复习—— 探究阿基米德原理的实验 答案解析 1.(2018?淄博)小明利用弹簧测力计、烧杯、小桶、石块、细线等器材探究浮力大小与排开液体 的重力的关系。 (1)部分实验操作步骤如图所示,遗漏的主要步骤是测量空桶的重力,若将遗漏的步骤标注为D,最合理的实验步骤顺序是D、B、A、C(用实验步骤对应的字母表示)。(2)小明进行实验并把数据记录在下表中。从表中数据可知石块受到的浮力是 0.2N,排开液体的重力是0.2N.小明根据它们的大小关系归纳出了实验结论并准备结束实验,同组的小丽认为实验还没有结束,理由是通过一组数据得出的结论会具有片面性或偶然性,接下来的实验操作应该是换用不同液体重新实验。 实验步骤 A B C D 弹簧测力计示数/N 1.6 1.8 0.5 0.3 (3)实验结束后,小明还想进一步探究浮力大小是否与物体的密度有关,可取体积相同的铁块和铝块,使其浸没在同种液体中,比较浮力的大小。 【分析】(1)阿基米德原理的内容:浸在液体中物体受到的浮力,大小等于被它排开的液体受到的重力;要验证阿基米德原理就要测出物体的浮力,可根据F浮=G﹣F示得出,然后测出排开液体的重力,两者进行比较即可验证。 (2)根据称重法求出实验中物体所受的浮力;用桶和水的总重力减去桶的重力算出排开水的重力;为了找普遍规律,需要换用不同的液体再次实验; (3)根据控制变量法的要求,要探究浮力大小是否与物体的密度有关,需要选用体积相同的不同物体使其浸没在同种液体中,比较浮力的大小。 【解答】解: (1)探究浮力大小与排开液体的重力的关系,需要测出物体排开水的重力,需要先测出空

验证阿基米德定律 【目的和要求】 学习验证阿基米德定律的方法;加深对阿基米德定律的理解。 【仪器和器材】 1.测力计(J2104型,钩码(J2106型,乒乓球,量筒,杯子,水。 2.定滑轮,薄壁小铁桶,塑料小桶,足量的细沙,水,小石子。 【实验方法】 方法一 1.在量筒内盛入适量的水,记下水面到达的刻度V1。 2.将钩码与乒乓球用细线拴在一起,挂在测力计下,读出测力计上示数G1。 3.再将钩码与乒乓球全部浸没水中,记下水面升高后的刻度V2,读出此时测力计上的示数G2。则V=V2-V1为钩码和乒乓球的总体积。F=G1-G2。为钩码与乒乓球浸没水中所受的浮力。 4.由求出钩码和乒乓球共同排开的水所受的重力。 5.将钩码和乒乓球所受的浮力跟它们排开的水所受的重力比较,看两者是否相等。从而可得到什么结论(钩码与乒乓球浸没水中所受的浮力等于它们共同排开的水所受到的重力。 将实验所得数据和结果填入表1.21-1中:

方法二 1.把细线穿过定滑轮,两端分别系上小铁桶和塑料小桶,在塑料小桶中装入适量的沙、调节沙的多少,使系统平衡,见图1.21-l。 2.在小铁桶中装满水,在塑料小桶中加小石子,使两边重新平衡。此时石子重等于水重。 3.将盛水容器放在小铁桶之下,使水面和小铁桶底刚好接触,再从塑料小桶中一个一个地取出石子,将会看见小铁桶慢慢浸入水中,当小石子全部取出后,小铁桶全部浸入水中,见图1.21-2。

上述实验证明小铁桶受到的浮力大小和从塑料小桶取出的石子重相等,而石子重又等于小铁桶中的水重。所以得出结论:铁桶所受的向上浮力大小等于它所排开的那部分水重,从而验证了阿基米德定律。 【注意事项】 1.方法一中将钩码与乒乓球拴在一起,是为了提高实验的效果。如果只用钩码,所受的浮力较小,测力计上示数变化不明显,实验数据误差较大。 2.每次实验,不要使钩码和乒乓球与容器侧壁或底部接触。提起或落下的时候,应缓慢进行,等指针静止后再读示数。

实验二叠加原理的验证 一、实验目的 验证线性电路叠加原理的正确性,从而加深对线性电路的叠加性和齐次性的认识和理解。 二、原理说明 叠加原理指出:在有几个独立源共同作用下的线性电路中,通过每一个元件 的电流或其两端的电压,可以看成是由每一个独立源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。 线性电路的齐次性是指当激励信号(某独立源的值)增加或减小K倍时,电路的响应(即在电路其他各电阻元件上所建立的电流和电压值)也将增加或减小K 倍。 三、实验设备 四、实验内容 实验电路如图2-1所示 1. 按图2-1电路接线,E i为+6V、+12V切换电源,取E i = +12V, E为可调直流稳压电源,调至+6V0 2. 令E电源单独作用时(将开关S投向E i侧,开关S投向短路侧),用直流数字电压表和毫安表(接电流插头)测量各支路电流及各电阻元件两端电压,数据记入表格中。

■ It IC Ifi 1K匚汕 图2-1 3. 令巳电源单独作用时(将开关S投向短路侧,开关S投向吕侧),重复实验步骤2的测量和记录。 4. 令E i和巳共同作用时(开关S和S分别投向E和吕侧),重复上述的测量和记录。 5. 将E的数值调至+ 12V,重复上述第3项的测量并记录。 五、实验注意事项 1. 测量各支路电流时,应注意仪表的极性,及数据表格中“ +、- ”号的记录。 2. 注意仪表量程的及时更换。 六、预习思考题 1. 叠加原理中日、巳分别单独作用,在实验中应如何操作可否直接将不作用的电源(E或吕)置零(短接) 不能直接短接,这样会烧坏电源。 2. 实验电路中,若有一个电阻器改为二极管,试问叠加原理的迭加性与齐次性还成立吗为什么 不成立,电阻器是线性的,二极管是非线性的。 七、实验报告

《电路与模电》实验报告 实验题目:叠加原理的验证 姓名: 学号: 实验时间: 实验地点: 指导老师: 班级: 一、实验目的 1.验证线性电路中叠加原理的正确性,加深对线性电路的叠加性和齐次性的理解。 2.掌握叠加原理的适用范围。 二、实验原理 叠加原理指出:在有几个独立电源共同作用下的线性电路中,通过每一个元件的电流或其两端的电压,可以看成是由每一个独立源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。 线性电路的齐次性是指当激励信号(某独立源的值)增加或减小K 倍时,电路的响应(即在电路其他各电阻元件上所建立的电流和电压值)也将增加或减小K 倍。 三、实验内容 1. 实验线路如图2-1。分别将两路直流稳压电源接入电路,令 US 1=6V ,US 2=12V 。 2.将实验电路中的开关S 3向上,即拨向510Ω侧。进行步骤3-6的测量。 图2-1 叠加原理实验电路 装订线 装订线

3. 令US1电源单独作用(US 1=6V ,US 2=0V ),即将开关S 1投向US 1侧,开关S 2投向短路侧,用直流数字电压表和直流数字毫安表(接电流插头)测量各支路电流及各电阻元件两端的电压,数据记入表格2-1。 4. 令US 2电源单独作用(US 1=0V ,US 2=12V ),即将开关S 2投向US 2 侧,开关S 1投向短路侧,用直流数字电压表和直流数字毫安表测量各支路电流及各电阻元件两端的电压,数据记入表格2-1。 5. 令US 1、US 2电源共同作用(US 1=6V ,US 2=12V ),即将开关S 1投向US 1侧,开关S 2投向US 2侧,用直流数字电压表和直流数字毫安表测量各支路电流及各电阻元件两端的电压,数据记入表格2-1。 6. 令US 2电源整为原先的两倍并令其单独作用(US 1=0V ,US 2=24V ),即将开关S 2投向US 2侧,开关S 1投向短路侧,用直流数字电压表和直流数字毫安表测量各支路电流及各电阻元件两端的电压,数据记入表格2-1。 表2-1 无非线性元件时的测量数据 电流单位: mA 电压单位: V 7. 将实验电路中的S 3向下,拨向IN4007侧,即电路中接入非线性元件(二极管,型号为1N4007),重复第三步至第六步的测量过程,数据记入表格2-2,验证叠加原理或齐次性原理是否成立。 表2-2 含非线性元件时的测量数据 电流单位: 电压单位: 装 订线

第十章第2节:阿基米德原理 说明:此页用来搜集实验数据 实验1:测量物体的浮力 测量浮力的方法:称重法 实验准备: 勾码,弹簧测力计,烧杯,水 实验步骤: 1.用弹簧测力计测出物体的重G=______N 2.将勾码浸没在水中,记录此时弹簧测力计的读F=________N 3.示数变_______(大/小),示数差_______N 4.F浮=_______N 实验2:阿基米德原理 实验准备: 勾码,弹簧测力计,上端开口的烧杯1,烧杯2,水 实验步骤: 步骤一:用弹簧测力计测出勾码的重力F1=_____N,测出空烧杯2的重力G杯2=_____N; 步骤二:将水倒入烧杯中至开口处; 步骤三:将勾码浸没在水中,排出水,并测出此时测力计的示数F2=_____N,求出勾码所受到的浮力F 浮 = F1- F2=_____N 步骤四:用弹簧测力计测量出G 水+G 杯2 =____N; 步骤五:计算出水的重力G 水 =______N; 步骤六:比较G 水与F 浮 的大小。 G水______F浮

课堂练习 1、一个盛有盐水的容器中悬浮着一个鸡蛋,容器放在斜面上, 如图所示.图上画出了几个力的方向,你认为鸡蛋所受浮力的方向应 是( ) A.F l B.F2C.F3 D.F4 2、体积相等,形状不同的铅球、铁板和铝块浸没在水中不同深 度处,则( ) A.铁板受到的浮力大 B.铝块受到的浮力大 C.铅球受到的浮力大 D.它们受到的浮力一样大 3、弹簧测力计的下端吊着一个金属球,当静止时,弹簧测力计的示数是4 N;若将金属球慢慢浸入水中,弹簧测力计的读数将逐渐(变大/变小),金属球受到的浮力将逐渐_______ (变大/变小);当金属球的一半浸在水中时,弹簧测力计的示数是2.4 N,这时金属球受到的浮力是N;当金属球全部浸没在水中后,这时金属球受到的浮力是N,弹簧测力计的示数是N. 4、如图所示,用弹簧测力计悬挂重l0N的金属块浸入水中,弹簧测力计的示数为7N,此时金属块所受浮力的大小和方向是( ) A.7N,竖直向上 B.10N,竖直向下 C.3N,竖直向下 D.3N,竖直向上 5、所受重力相等的铜球、铁球和铝球分别用细线悬挂而浸没在水 中,则() A.悬挂铜球的细线所受的拉力最大 B.悬挂铁球的细线所受的拉力最大 C.悬挂铝球的细线所受的拉力最大 D.三根细线所受拉力一样大 6、在打捞过程中潜水员多次下潜勘查,当潜水员浸没海水后继续下潜的过程中,其所受浮力的大小,压强的大小。(选填“增大”、“减小”或“不变”) 7、质量相同的实心铜球,铁球,铝球分别投入水中静止时,它们受到的浮力(). A.铝球最大B.铁球最大C.铜球最大D.三个球一样大 8芳芳在家探究鸡蛋受到的浮力大小与哪些因素有关,如图6所示。请仔细观察图示并回答下列问题: (1)从A、B两图可知,鸡蛋在水中受到的浮力大小是 ___N。 (2)根据B、C两实验,她就得出鸡蛋受到的浮力大小 与液体的密度有关,你认为对吗?________,理由是 ________。

实验十二、验证阿基米德原理的实验 或者 【实验目的】: 探究浸在液体中的物体受到的浮力大小与物体排开液体的重力之间的关系。 【实验原理】: 阿基米德原理。 【实验器材】: 弹簧测力计、金属块、量筒(小桶)、水、溢水杯、 【实验步骤】: ①把金属块挂在弹簧测力计下端,记下测力计的示数F1。 ②在量筒中倒入适量的水,记下液面示数V1。 ③把金属块浸没在水中,记下测力计的示数F2和此时液面的示数 V2。 ④根据测力计的两次示数差计算出物体所受的浮力(F 浮=F1-F2)。 ⑤计算出物体排开液体的体积(V2-V1),再通过G水=ρ(V2-V1)g 计算出物体排开液体的 重力。 ⑥比较浸在液体中的物体受到浮力大小与物体排开液体重力之间的关系。(物体所受浮力 等于物体排开液体所受重力) 【实验数据】: 次数物重 G(N) 拉力 F拉(N) F浮= G-F拉(N) 杯重 G杯(N) 杯+水重 G杯+水(N) 排开水重 G排=G杯+水-G杯(N) 比较F浮和 G排 1 2 3

【实验结论】:液体受到的浮力大小等于物体排开液体所受重力的大小 【考点方向】: 1、为了验证阿基米德原理,实验需要比较的物理量是:。 1、弹簧测力计使用之前要上下拉动几下目的是:。 2、实验中溢水杯倒水必须有水溢出后才能做实验,否则会出现什么结果: 答:。 3、实验前先称量小桶和最后称量小桶有何差异:。 4、实验结论:。 5、实验时进行了多次实验并记录相关测量数据目的是:。 6、实验中是否可以将金属块替换为小木块,为什么? 答:。 7、如果用塑料方块来验证阿基米德原理,实验需要改进的地方是:。 8、实验过程中,难免有误差存在,请说出一些容易导致误差的原因:。 【创新母题】:某实验小组利用弹簧测力计、小石块、溢水杯等器材,按照图所示的步骤,来验证阿基米德原理。 (1)先用弹簧测力计分别测出空桶和石块的重力,其中石块的重力大小为N。 (2)把石块浸没在盛满水的溢水杯中,石块受到的浮力大小为N.石块排开的水所受的重力可由(填字母代号)两个步骤测出。 (3)由以上步骤可直接得出结论:浸在水中的物体所受浮力的大小等于。 (4)另一实验小组同学认为上述实验有不足之处,其不足是:。 (5)为了改善上述不足之处,下列继续进行的操作中不合理的是。 A.用原来的方案和器材多次测量取平均值 B.用原来的方案将水换成酒精进行实验 C.用原来的方案将石块换成体积与其不同的铁块进行实验

实验四叠加原理的验证

实验四 叠加原理的验证 一、实验目的 验证线性电路叠加原理的正确性,加深对线性电路的叠加性和齐次性的认识和理解。 二、原理说明 叠加原理指出:在有多个独立源共同作用下的线性电路中,通过每一个元件的电流或其两端的电压,可以看成是由每一个独立源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。 线性电路的齐次性是指当激励信号(某独立源的值)增加或减小K 倍时,电路的响应(即在电路中各电阻元件上所建立的电流和电压值)也将增加或减小K 倍。 三、实验设备 序号 名 称 型号与规格 数量 备 注 1 直流稳压电源 0~30V 可调 二路 2 万用表 1 自备 3 直流数字电压表 0~200V 1 4 直流数字毫安表 0~200mV 1 5 迭加原理实验电路板 1 DGJ-03 四、实验内容 实验线路如图6-1所示,用DGJ-03挂箱的“基尔夫定律/叠加原理”线路。

图6-1 1. 将两路稳压源的输出分别调节为12V和6V,接入U1和U2处。 2. 令U1电源单独作用(将开关K1投向U1侧,开关K2投向短路侧)。用直流数字电压表和毫安表(接电流插头)测量各支路电流及各电阻元件两端的电压,数据记入表6-1。 表6-1 测量项目 实验内容U1 (V ) U2 (V ) I1 (m A) I2 (m A) I3 (m A) U A B (V) U C D (V) U A D (V) U D E (V) U F A (V) U1单独作用12. 09 0 8.6 9 -2. 04 6.2 2 2.4 7 0.8 2 3.2 8 4.4 4.4 1 U2单独作用0 6.0 8 -1. 2 3.6 3 2.4 1 -3. 67 -1. 17 1.2 3 -0. 6 -0. 6 U1、U2共同作用12. 6.07.4 1.28.6-1.-0. 4.5 3.7-3.

验证阿基米德原理实验 阿基米德原理是初中物理浮力部分的重点。人教版教材中对验证阿基米德原理的验证是:用弹簧测力计测出重物的重力;再将重物浸入溢水杯中,读出弹簧测力计示数,同时会在溢水杯水嘴下方的小烧杯中得到溢出的水;称得溢出的水的重力与两次弹簧测力计示数的变化相同,则得到阿基米德原理。 为得到连续的排开液体的体积变化,更直观地找到浮力与排开液体重力之间的关系。本实验将利用实验室中的焦利氏秤和力学传感器设计实验,通过数据采集,以图像形式呈现在计算机上,直观地找到浸入液体中的物体所受浮力与物体所排开液体的重力的大小关系,进而验证阿基米德原理。 【实验目的】:利用实验室的焦利氏秤、力学传感器、电子天平和自制仪器设计实验验证物体所受浮力等于其排开液体的重力这一原理。 【实验仪器】:焦利氏秤、铁架台(两个)、PASCO力学传感器两个、自制溢水杯、纸杯、多通道数据采集器、计算机、滑轮、重物

【实验原理】:根据阿基米德原理,浸入液体中的物体所受浮力等于物体所排开液体的重力,所以当物体浸入液体中时,排开的液体会通过溢水杯滴到纸杯中,勾住重物的力学传感器和勾住纸杯的传感器因为浮力的产生和排水量的增加会发生相应的变化,从而在计算机上呈现出数据变化曲线。 【实验步骤】: 1.按照实验装置图正确连接实验仪器,在自制溢水杯中加入水,使水面与吸管 上端口平齐。 2.打开计算机桌面的“DataStudio”软件,进入数据采集界面。 3.将力学传感器归零,设置勾住重物的力学传感器为推力正,勾住纸杯的力学 传感器为拉力正。点击“启动”,通过调节旋钮,来控制焦利氏秤的标尺向下移动,直至重物将要接触溢水杯壁时,停止调节旋钮,点击界面上的“停止”。 4.将焦利氏秤换成由铁架台和滑轮组装成的支架,如图二所示,重新建立实验 活动,将力学传感器归零,设置勾住重物的力学传感器为推力正,勾住纸杯的力学传感器为拉力正。点击“启动”,用手拉动绕过滑轮的线的一端,使重物下降,直至重物将要接触溢水杯壁时,停止调节旋钮,点击界面上的“停止”。

一、实验目的 1、通过实验来验证线性电路中的叠加原理以及其适用范围。 2、学习直流仪器仪表的测试方法。 二、实验器材 序号名称数量备注 1稳压、稳流源1DG04 2直流电路实验1DG05 3 1D31-2 直流电压、电流表 三、实验原理 叠加原理指出:在有多个独立源共同作用下的线性电路中,通过每一个元件的电流或其两端的电压,可以看成是由每一个独立源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。 线性电路的齐次性是指当激励信号(某独立源的值)增加或减小K 倍时,电路的响应(即在电路其他各电阻元件上所建立的电流和电压值)也将增加或减小K倍。 四、实验内容及步骤 实验线路如图3-4-1所示。 图3-4—1 1、按图3-4-1,取U1=+12V,U2调至+6V。 2、U1电源单独作用时(将开关S1拨至U1侧,开关S2拨至短路侧),用直流数字电压表和毫安表(接电流插头)测量各支路电流及各电阻元件两端的电压,数据记入表格中。 3、U2电源单独作用时(将开关S1拨至短路侧,开关S2拨至U2侧),重复实验步骤2的测量和记录。 4、令U1和U2共同作用时(将开关S1和S2分别拨至U1和U2侧),重复上述的测量和记录。 五、实验数据处理及分析 线性叠加定理数据记录表 实验内容I?I?I?Uab Ucd Uad Ude Ufa U?单独作用8.360 -2.274 6.313 2.378 0.845 3.26 4.351 4.379

U?单独作用-1.06 3.586 2.422 -3.46 -1.24 1.245 -0.59 -0.537 U?,U?共同作 7.423 1.231 8.761 -1.248 -0.411 4.413 3.797 3.783 用 非线性叠加定理数据记录表 实验内容I?I?I?Uab Ucd Uad Ude Ufa U?单独作用8.556 -2.23 6.296 0.38 0.663 3.161 4.395 4.397 U?单独作用0.041 0.041 0.045 -0.002 5.872 0 0 0 U?,U?共同作 7.82 0 7.836 -0.002 -2.089 3.957 3.974 3.953 用 电源单独作用时,将另外一出开关投向短路侧,不能直接将电压源短接置零。电阻改为二极管后,叠加原理不成立。 六、实验总结 测量电压、电流时,应注意仪表的极性与电压、电流的参考方向一致,这样纪录的数据才是准确的。

实验1 直流电路中的基本测量—电源外特性及等效变换 一、实验目的 1.学习正确使用常用的直流电表及直流稳压电源。 2.学习测定电压源和电流源的外特性。 3.掌握电压源和电流源等效变换的条件和方法。 4.学习通过实验来实现有源二端线性网络的等效变换。 二、实验原理 1.直流电路中基本测量包括对直流电压、电流及电阻的测量。直流电压和电流的测量,可用万用表的直流电压(DCV )及直流电流(DCmA )档;当要求较高的准确度时,应选用准确度等级为0.5~1.0级的磁电式直流电压表和直流电流表(本实验采用此类仪表)。电阻的测量可用伏安法、电桥法,一般情况下,常用万用表的电阻(Ω)档测量。测量结果的准确度不仅与仪表的准确度等级有关,还与所选用的量程有关。。 2.一个具有一定内阻的电源,可以用电压源模型来表示,也可以用电流源模型来表示。 直流稳压电源在额定电流的范围内,其输出电压不随负载电流改变,近似为恒定值,所以可视为一个恒压源(理想电压源)。如果用一个模拟电源内阻的电阻与稳压电源串联,即构成一个具有内阻值的电压源。 构成恒流源(理想电流源)的电路有很多形式,本实验利用晶体管的恒流特性,构成一个近似于理想的电流源,其电路如图1.1(a )所示。将此恒流电源的(其电流 mA 15I =S )与电阻并联(即在图1 (a) 中将a 、b 两端接0R ),便 构成了具有一定内阻0R 的电流源,如图1.1(b )所示。

a b 15+输出端 S (a) (b ) 图1..1 恒流源和电流源 (a) 恒流源 (b ) 电流源 在保持外特性相同的条件下,电压源模型和电流源模型可以相互等效变换,但恒压源和恒流源不能等效互换。 3.一个有源二端线性网络可用一个恒压源和内阻串联的电路模型来等效。等效电压源的端电压等于此有源二端网络的开路电压o U ,内阻0R 等于此有源二端网络中,除去独立电源后在其端口处的等效电阻。这就是戴维宁定理,这个等效电路称为戴维宁等效电路。 本实验用电压源、电流源和电阻元件组成有源二端线性网络,如图2中外点划线方框所示,用实验中测得的开路电压U 和短路电流SC I 可以计算有源二端网 络的等效内阻。 ) I U (R R SC 00 = 。图中L R 由图.3中6321R ,R ,R ,R 组成。

实验一叠加原理的验证 一、实验目的 验证线性电路叠加原理的正确性,加深对线性电路的叠加性和齐次性的认识和理解。 二、原理说明 叠加原理指出:在有多个独立源共同作用下的线性电路中,通过每一个元件的电流或其两端的电压,可以看成是由每一个独立源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。 线性电路的齐次性是指当激励信号(某独立源的值)增加或减小K 倍时,电路的响应(即在电路中各电阻元件上所建立的电流和电压值)也将增加或减小K倍。 四、实验内容 实验线路如图6-1所示,用DGJ-03挂箱的“基尔夫定律/叠加原理”线路。 图6-1 1. 将两路稳压源的输出分别调节为12V和6V,接入U1和U2处。 2. 令U1电源单独作用(将开关K1投向U1侧,开关K2投向短路侧)。用直流数字电压表和毫安表(接电流插头)测量各支路电流及各电阻元件两端的电压,数据记入表6-1。

3. 令U2电源单独作用(将开关K1投向短路侧,开关K2投向U2侧),重复实验步骤2的测量和记录,数据记入表6-1。 4. 令U1和U2共同作用(开关K1和K2分别投向U1和U2侧),重复上述的测量和记录,数据记入表6-1。 5. 将U2的数值调至+12V,重复上述第3项的测量并记录,数据记入表6-1。 6. 将R5(330Ω)换成二极管1N4007(即将开关K3投向二极管IN4007侧),重复1~5的测量过程,数据记入表6-2。 7. 任意按下某个故障设置按键,重复实验内容4的测量和记录,再根据测量结果判断出故障的性质。 五、实验注意事项 1. 用电流插头测量各支路电流时,或者用电压表测量电压降时,应注意仪表的极性,正确判断测得值的+、-号后,记入数据表格。 2. 注意仪表量程的及时更换。 六、预习思考题 1. 在叠加原理实验中,要令U1、U2分别单独作用,应如何操作?可否直接将不作用的电源(U1或U2)短接置零? 2. 实验电路中,若有一个电阻器改为二极管,试问叠加原理的迭加性与齐次性还成立吗?为什么? 七、实验报告 1. 根据实验数据表格,进行分析、比较,归纳、总结实验结论,即验证线性电路的叠加性与齐次性。 2. 各电阻器所消耗的功率能否用叠加原理计算得出?试用上述实验数据,进行计算并作结论。

阿基米德原理实验题

阿基米德原理实验题 1、图是研究浮力与哪些因素有关的实验,弹簧测力计的示数依次是5N、4N、 4N、3N. (1)比较图乙和图丙可得到的结论是:浮力的大小与______________________无 关. (2)比较图乙与图丁可得到的结论是:浮力的大小与_______________________ 有关。 ⑥将算出的“王冠”密度p与纯金的密度进行比较,从而得出了“王冠”真伪的结论. 2、如图1所示.是认识浮力的探究实验. (1)将物体悬挂在弹簧测力计下端,如(a)实验所示,物重G=_____N. (2)当用手向上托物体时,如(b)实验所示,手对物体向上的托力F = 2 ______N. (3)当物体浸入水后,如(c)实验所示.将(c)实验与(a)、(b)实验对照.说明 水对物体也有向 上的托力,即浮力.水对物体的浮力F 浮=______N. (4)该实验是通过_____ 物理方法.建立起浮力 概念的.

图1 3、探究浮力大小与哪些因素有关 例:(潍坊)如图2所示是“探究浮力大小与那 些因素有关”的实验装置,请根据图示回答问 题: (1)由图和可知浸在液体中的物 体所受的浮力大小跟浸在液体中的体积有关. 图2 (2)由图和可知物体排开相同体积的液体时,浮力大小跟液体的种类有关. (3)当物体完全浸没在水中时,物体上下表面所受压力的差为 N. 4某同学探究浮力的大小与液体的密度和物体排开液体的体积大小有什么样的关系,他利用弹簧测力计、烧杯、溢水杯、石块、水等,按如图所示的步骤进行实验操作: ①用弹簧测力计测出小石块所受的重力。 ②用弹簧测力计测出空烧杯所受的重力。 ③把石块浸没在盛满水的溢水杯里,用空烧杯承接从溢水杯里溢出的水,读出此时弹簧测力计的示数。 ④用弹簧测力计测出承接了水后烧杯和水受到的总重力力。

探讨如何用不同的实验方法验证阿基米德原理 探究式教学做为一种教学方法,已经越来越被人们所重视。开展探究教学的形式多种多样,有半探究、全部探究、接受式探究、发现式探究等等。物理是以实验为基础的学科,所以利用实验进行探究教学是常用的方法。开展物理探究实验教学的方法除了可以利用教师自己所设计的一些探究实验外,还有很多途径。如:利用教材中非探究实验里面的一些可供探讨的细节、问题;将教材中的“想想做做”等内容改造成探究实验。“探讨如何用不同的实验方法验证阿基米德原理”的教学设计就是由教材中的演示实验改成的学生探究实验。这个教学设计具体如下: 【教学目标】 加深学生对阿基米德原理的认识,让学生学会物理科学探究的一般方法,提高他们的实践能力、解决问题的能力,培养他们的情感态度与价值观。 【课时安排】 1至3课时。 【教学准备】 1.在每张实验桌上准备一套验证阿基米德原理的实验器。可以用由国家教委教学研究所设计的,设备站统一调拨的J2172型力学实验盒中的仪器进行实验。 2.在教师讲桌上除准备一套与学生一样的实验器外,再准备三套不同的验证阿基米德原理的实验器。这三套仪器可自制或用由设备站统一调拨的实验器。 3.根据教学需要,教师可请专业人士、自制或从网上查询一些录像、课件。 【活动指导】

1.教师先给学生足够的时间,请学生在课前充分思考准备一下如何用不同的实验方法验证阿基米德原理。在这个过程中,教师可提醒学生参考一下书上的演示实验或者去图书馆查询书籍杂志等资料,还可告诉学生如何上百度等网站去搜索他们所需要的信息。 2.按分组实验的标准,在课上2人一组进行实验。教师可先利用实验桌上的实验仪器让学生自己动手验证阿基米德原理。由于这个实验较难,所以在实验过程中教师要充分调动学生自主学习的积极性,并要及时给以引导、点拨。 3.学生做完实验后,教师进行适当地分析归纳和总结迁移。 4.教师和学生共同探讨如何用其它的实验方法验证阿基米德原理。在探讨中可以配合师生的演示实验、录像、课件等。在教学过程中,教师可结合课堂内容适当地讲一下阿基米德原理在社会、科技、生活中的应用。此外,评价阶段要注意对学生在技能、能力、情感与价值观方面的优良表现给以积极地表彰。 【评析】 1.阿基米德原理是教材中的重难点内容,通过这个教学设计可使学生很好地掌握这部分知识。 2.这个教学设计能非常好地培养学生的能力。从大的方面讲,可使学生明白如何通过实验发现、验证一些科学规律,体验一下探究过程,提高科学素养;从小的方面讲,通过实验中的一些问题(如弹簧称的调零、怎样将溢水杯灌满水、自己亲自动手制作一些实验装置),可大大提高他们的实践能力。而且,这个教学设计尤其能锻炼学生收集资料、处理信息的能力。现在网络非常发达,在搜集资料时,也许几乎想搜集到什么就能搜集到什么。笔者在写这个教学设计时,当时在百度网站输入了“阿基米德实验”几个字,马上就找到了“抽水法”等一些取材容易、简单可行的证明阿基米德原理的实验方法(教师在培养学生利用网络学习的能力时也要注意提醒学生文明上网)。另外,一些新的验证阿基米德原理的实验方法在《实验教学与仪器》及《物理教学》等杂志中也有介绍,这样又可以锻炼学生通过书籍杂志等渠道收集资料的能力。此外,学生查询到的一些验证阿基米德原理的实验装置虽然简单,但制作起来对于现在的初中生来讲仍然具有一定的难度,这可以锻炼他们与别人交流合作的能力。 3.阿基米德是希腊化时代的科学巨匠(物理学家、数学家、天文学家和发明家),后人将他与牛顿、欧拉、高斯并称为“数坛四杰”、“数学之神”。在

实验2 叠加定理验证 (2学时) 一、实验目的 验证线性电路叠加原理的正确性,加深对线性电路的叠加性和齐次性的认识和理解。 二、原理说明 叠加原理指出:在有多个独立源共同作用下的线性电路中,通过每一个元件的电流或其两端的电压,可以看成是由每一个独立源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。 线性电路的齐次性是指当激励信号(某独立源的值)增加或减小K 倍时,电路的响应(即在电路中各电阻元件上所建立的电流和电压值)也将增加或减小K 倍。 四、实验内容 实验线路如图2-1所示,用DG05挂箱的“基尔夫定律/叠加原理”线路。 图 2-1 1. 将两路稳压源的输出分别调节为12V 和6V ,接入U 1和U 2处。 2. 令U 1电源单独作用(将开关K 1投向U 1侧,开关K 2投向短路侧)。用直流数字电压表和毫安表(接电流插头)测量各支路电流及各电阻元件两端的电压,数据记入表2-1。

3. 令U2电源单独作用(将开关K1投向短路侧,开关K2投向U2侧),重复实验步骤2的测量和记录,数据记入表1-1。 4. 令U1和U2共同作用(开关K1和K2分别投向U1和U2侧),重复上述的测量和记录,数据记入表2-1。 5. 将U2的数值调至+12V,重复上述第3项的测量并记录,数据记入表2-1。 6. 将R5(330Ω)换成二极管1N4007(即将开关K3投向二极管IN4007侧),重复1~5的测量过程,数据记入表2-2。 7. 任意按下某个故障设置按键,重复实验内容4的测量和记录,再根据测量结果判断出故障的性质。 五、实验注意事项 1. 用电流插头测量各支路电流时,或者用电压表测量电压降时,应注意仪表的极性,正确判断测得值的+、-号后,记入数据表格。 2. 注意仪表量程的及时更换。 六、预习思考题 1. 在叠加原理实验中,要令U1、U2分别单独作用,应如何操作?可否直接将不作用的电源(U1或U2)短接置零? 2. 实验电路中,若有一个电阻器改为二极管,试问叠加原理的叠加性与齐次性还成立吗?为什么? 七、实验报告 1. 根据实验数据表格,进行分析、比较,归纳、总结实验结论,即验证线性电路的叠加性与齐次性。 2. 各电阻器所消耗的功率能否用叠加原理计算得出?试用上述实验数据,进行计算并作结论。 3. 通过实验步骤6及分析表格2-2的数据,你能得出什么样的结论? 4. 心得体会及其他。

等效原理的本质说明 ——灵遁者 等效原理是广义相对论的基石,这是我们都知道的。可是等效原理的本质是什么?其实这个我在关于“惯性的本源”论述中,已经有提到了。即等效原理的本质就是引力是惯性的源泉!惯性是由引力决定的。 爱氏说“等效原理”是他一生中最开心的构想,那么到底具体这个构想是咋样的,我们一起来看看。 等效原理,尤其是强等效原理,在广 义相对论的引力理论中十分重要,它 的重要性首先是被爱因斯坦分别在1911年的《关于引力对光传播的影响》及1916年的《广义相对论的基础》中被提出来。 等效原理共两个不同程度的表述:弱等效原理及强等效原理。它们的区别是什么?思考一下,往下看。 对此原理,爱因斯坦曾说:“我为它的存在感到极为惊奇,并且猜想其中必有一把可以更深入了解惯性和引力的钥匙。” 等效原理揭示了,在任何一个时空点上都可以选取适当的参考系,使

一切物质的运动方程中不再含有引力项,即引力可以局部地消除。如果认为这种消除了引力的参考系是惯性系,那么,等效原理告诉我们,在任何一个时空点,一定存在局部惯性系。 伽利略最早注意到,不同物体沿斜面的下滑运动是一样的,即引力加速度与物体的组成无关。后来牛顿单摆实验,其实也注意到了这一点。牛顿根据单摆周期的测量发现,周期只与摆长有关,而与摆锤的质量和材料无关。这些结果都表明,任何物体的引力质量与惯性质量之比都是一样的。十九世纪末,匈牙利物理学家厄缶作了更精确的实验。 根据这个性质,只要选择适当 的参考系,在所有力学方程 中,引力与惯性力都可相互抵 消掉。这个性质称为弱等效原理。再进一步推广,在参考系中,力学方程和一切运动方程中的引力作用都被抵消掉,这就是等效原理,或称为强等效原理。 等效原理是广义相对论的第一个基本原理,也是整个广义相对论的核心。其基本含义是指重力场与以适当加速度运动的参考系是等价的。 先来具体看看弱等效原理:弱等效原理原是指观测者不能在局部的区域内分辨出由加速度所产生的惯性力或由物体所产生的引力,而它是

叠加原理的验证作业 【实验名称】叠加原理的验证 【实验目的】 用实验方法验证叠加原理的正确性。 学习复杂电路的连接方法,进一步熟悉直流电流表的使用。 【实验仪器】 直流稳压电源(两台),分别为12V和6V; 万用表; 转换开关(两个); 标准电阻(三个),分别为100Ω、430Ω和180Ω。 【实验原理】 叠加原理是指几个电源在线性电路的任何部分共同作用所产生的电流和电压等于这些电源单独地在该部分所产生的电流或电压叠加的结果。 【实验内容】 按照所给的电路图搭建电路(图1)。 【实验步骤】 (1)测出S1接1端,同时S2接1端时的电流IL。 (2)将开关S1接至1端,S2接至2端,使12V电源单独作用,测出此时通过R1的电流I11和通过R2的电流I21;将开关S1接至2端,S2接至1端,使6V电源单独作用,测出此时通过R1的电流I12和通过R2的电流I22;令I1=I11+I12,I2=I21+I22,注意电流的方向和符号。 将上述2步所测数据填写到表1。(单位:mA) (3)测出S1接1端,S2接2端,各支路的电压U1、U2、UL。 (4)测出S1接2端,S2接1端,各支路的电压U1、U2、UL。 (5)测出S1接1端,S2接1端,各支路的电压U1、U2、UL。 将上述3组所测数据分别填入表2。(单位:V) 图1 实验电路

实验报告 姓名:孟庆亮 报名编号:C0731701101410809000004 学习中心:河北沧州黄骅奥鹏学习中心 层次:专升本(高起专或专升本) 专业:专升本电气工程及其自动化 (一)填写数据表格 表1:叠加原理的验证—数据记录(1) 表2:叠加原理的验证—数据记录(2) (二)实验结论 叠加原理是指几个电源在线性电路的任何部分共同作用所产生的电流和电压等于这些电源单独地在该部分所产生的电流或电压叠加的结果。

1小刚同学用一个弹簧测力计、一个金属块、两个相同的烧杯(分别装有一定量的水和酒精), 对浸在液体中的物体所受的浮力进行了探究。下图27表示探究过程及有关数据。 (1).分析②、③、④,说明浮力大小跟 有关。 (2).分析 ,说明浮力大小跟液体的密度有关。 (3).物体完全浸没在酒精中所受的浮力是 N 。 (4).根据图中的实验数据,该金属块的密度是 kg /m 3。(g 取10 N /kg) 2、在“探究浮力的大小跟哪些因素有关”时,同学们提出了如下的猜 想: ① 可能跟物体浸入液体的深度有关; ② 可能跟物体的重力有关; ③ 可能跟物体的体积有关; ④ 可能跟物体浸入液体的体积有关; ⑤ 可能跟液体的密度有关。 为了验证上述猜想,李明做了如图28所示的实验:他在弹簧测力计下端 挂一个铁块,依次把它缓缓地浸入水中不同位置,在这一实验中: (1)铁块从位置1-2-3的过程中,弹簧测力计的示数 ,说明铁块受到的浮力 ;从位置3-4的过程中,弹簧测力计的示 数 ,说明铁块受到的浮力 。(填“变大”、“变小”或“不变”) (2)通过这一实验可以验证上述猜想 是正确的,猜想 是不 正确的(填上面猜想的序号)。 (3)给你一杯清水、一个熟鸡蛋和适量的食盐(如图29),请你设计实验验证浮力与液体 的密度是否有关。简要写出你的实验验证的方法 3在物理实验操作考查中,小雨抽测的实验题目是“探究浮力的大小”。他的实验操作步骤如图4所示,实验过程如下. A .用细线将橡皮挂在弹簧测力计下,测出橡皮的_________; 图27 图28 图29

B.将水倒入溢水杯中;[来源:学科网] C.将挂在弹簧测力计下的橡皮浸没水中,让溢出的水全部流入小桶中,同时 _____________; D.将盛有溢出水的小桶挂在弹簧测力计下,读出此时弹簧测力计的示数; E.记录、分析实验数据,得出实验结论; F.整理实验器材。 请根据小雨的实验过程回答下面问题: (1)指出小雨在实验操作中漏掉的一个步骤: ______________________________。 (2)指出上面实验操作中的一处错误: __________________________________。 (3)如果用能够漂浮在水面的木块代替橡皮做此实验,那么与上述操作不同的一个步 骤是_____________(填字母) 。小刚同学想测出一个实心塑料球的密度,但是发现塑料球放在水中会漂浮在水面上,无法测出它的体积。小刚设计了以下实验步骤: A.用天平测量塑料球的质量,天平平衡时如图a所示。记录塑料球质量为m; B.把适量的水倒进量筒中如图b所示,记录此时水的体积为V1; C.用细线在塑料球下吊一个小铁块放入水中,静止时如图c所示,记录此时量筒的示数为V2; D.把小铁块单独放入水中静止时如图d所示,记录此时量筒的为V3; E.利用密度公式计算出结果。 根据上述实验过程,回答下列问题。 (1)实验中使用天平测出塑料球的质量m=g,塑料球的体积V=cm3,计算出塑料球的密度ρ=g/cm3. (2)实验拓展:本实验中若不用天平,只在B、C、D三个步骤中增加一个步骤也可以测出塑料球的密度。请你写出这个操作步骤。 根据你补充的步骤,写出计算塑料球密度的表达式。(用字母表示,水的密度为ρ水)