帧中继技术基础

数据通信技术的发展

数据通信就是进行数据传输和数据交换,把数据源发送的数据信息从一个地方通过传输信道交换设备传送到另一个地方的数据接收设备中,也就是数据信息在发送设备和接收设备之间进行信息传递。

数据通信网是为提供数据通信业务而提供的媒体,随着通信技术的不断发展,数据通信网的交换技术有:电路方式、分组方式、帧方式、和信元方式等。

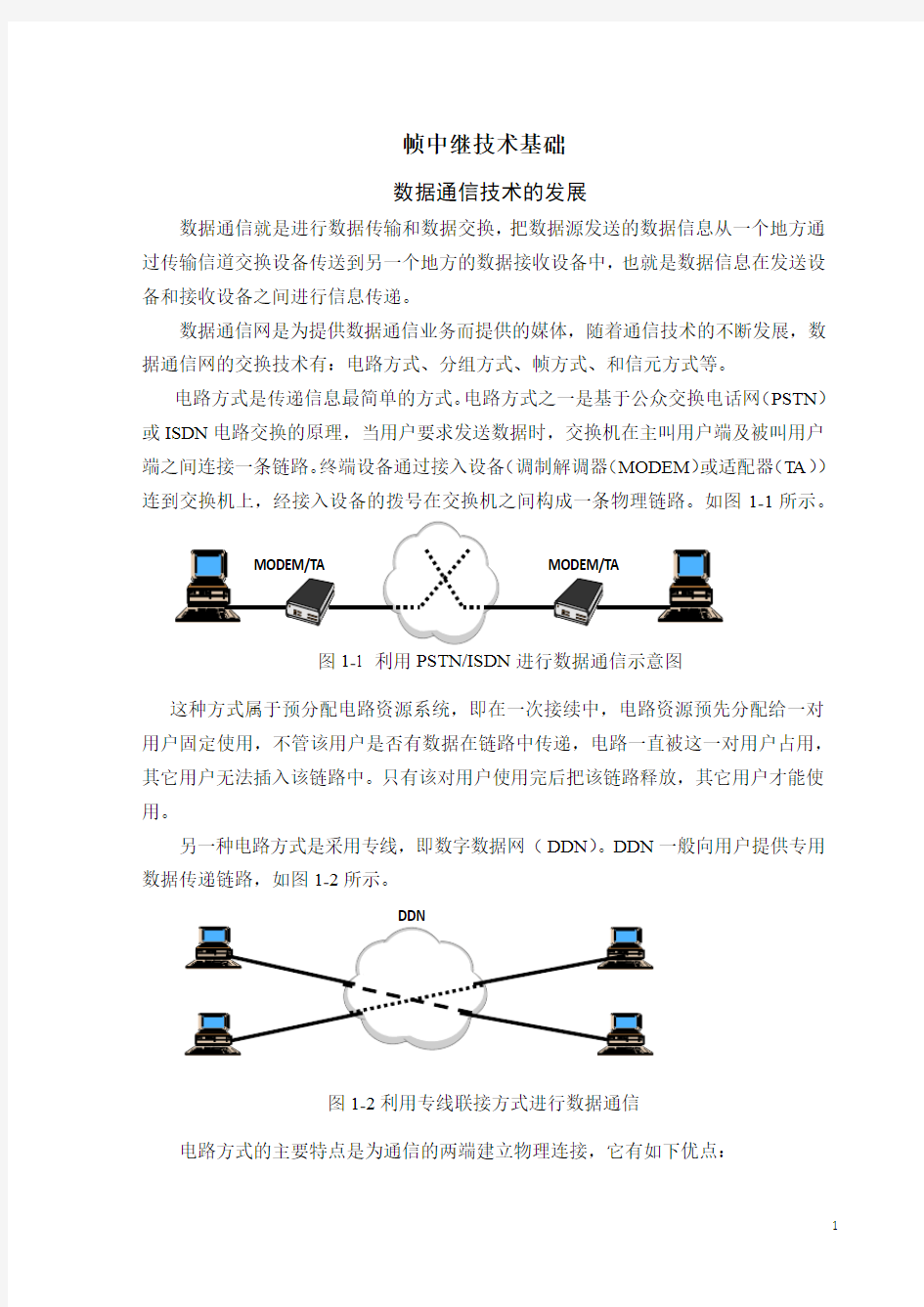

电路方式是传递信息最简单的方式。电路方式之一是基于公众交换电话网(PSTN)或ISDN电路交换的原理,当用户要求发送数据时,交换机在主叫用户端及被叫用户端之间连接一条链路。终端设备通过接入设备(调制解调器(MODEM)或适配器(TA))连到交换机上,经接入设备的拨号在交换机之间构成一条物理链路。如图1-1所示。

MODEM/TA MODEM/TA

图1-1 利用PSTN/ISDN进行数据通信示意图

这种方式属于预分配电路资源系统,即在一次接续中,电路资源预先分配给一对用户固定使用,不管该用户是否有数据在链路中传递,电路一直被这一对用户占用,其它用户无法插入该链路中。只有该对用户使用完后把该链路释放,其它用户才能使用。

另一种电路方式是采用专线,即数字数据网(DDN)。DDN一般向用户提供专用数据传递链路,如图1-2所示。

DDN

图1-2利用专线联接方式进行数据通信

电路方式的主要特点是为通信的两端建立物理连接,它有如下优点:

①信息传输时延小,因为它是一个固定物理连接,信息传输的时延也是固定的。

②电路是“透明”的。发送端和接收端传递的信息并没有限制在某一个协议下,只要终端设备认可,任何协议的信息都可以传递。

③信息传递的吞吐量大。可以根椐信息量的大小来选择信息的传递带宽。

它的缺点是资源比较浪费。基于PSTN或ISDN电路方式至少要占用一路话路,即64Kbps。如果传递的信息不到64Kbps,占用的带宽也不能减小,其它用户也不能享用。基于DDN的电路方式虽然可以根据需要分配带宽,但对信道的占用也是半永久性的,用户一旦租用,即使没有信息传递,其带宽也不能由其它用户享用,因此,DDN一般用于对实时性和可靠性要求较高的业务。

分组方式是一种存储转发的交换方式。它将需要传递的信息划分成一定长度的包(又称为分组),以分组为单位进行存储转发。在每个分组信息中都包含有发送端地址和接收端地址。在传递数据之前必须在发送端和接收端之间建立虚电路,然后依顺序进行传递。

分组方式的基本原理是把一条物理电路分成若干条逻辑信道,对应每一个逻辑信道有一个编号,称为逻辑信道号(LCN)。把两个用户终端之间的若干条逻辑信道经交换机连接起来,便构成了虚电路(VC)。

分组方式在线路上采用动态复用的技术通过一条高速传输线路来传送各个分组,带宽可以动态复用,从而提高了传输线路利用率。。

在分组交换方式中,由于能够以分组形式把发送终端的数据信息暂存在交换机的存储器内,在交换机内进行各种变换处理,从而很容易地实现在不同速率、码型和规程的终端间通信,这在以前的通信网中是不能实现的。常用分组方式有以下几个特点:

①传输质量高

分组交换方式具有差错控制功能,它不仅在节点交换机之间传输分组时采取差错校验与重发措施,而且对于分组型终端,在用户线部分也可以进行同样的差错控制,因而使分组在网内传送的出错率大大降低,一般传输电路的误码率在1×12-5的情况下,网内全程的比特差错率在1×12-10以下。这比现有公用电信网的传输质量大为提高。

②可靠性高

在电路交换方式中,一次呼叫的通信电路固定不变。而分组交换则不同。报文中的每个分组可以自由选择传输途径。由于分组交换机至少与另外两个交换机相连接,当网内发生故障时,分组仍能自动选择一条避开故障地点的迂回路由传输,不会造成

通信中断。

③为不同种类的终端相互通信提供方便,分组交换网能够进行存储转发交换方式工作,并且以X.25建议的规程向用户提供统一的接口,从而能够实现不同速率、码型和传输控制规程终端间的互通,同时也为异种计算机互通提供方便。由于分组交换网以X.25规程为基础,因而人们习惯称之为“X.25”。

④分组多路通信

由于每个分组都含有控制信息,所以,分组型终端尽管和分组交换机间只有一条用户线相连,但可以同时和多个用户终端进行通信。这是公用电话网等现有电路交换的公用数据网所不能实现的。

⑤经济性能好

在网内传输、交换的是一个个被规范化了的分组,这样可简化交换处理,降低网内设备的费用。此外,由于进行分组多路通信,可大大提高通信电路的利用率,并且在中继线上以高速传输信息,而且只在有用户信息的情况下使用中继线,因而降低了通信电路的使用费。

由于采用存储一转发方式工作,所以每个分组的传送延迟可达几百毫秒,而且在传送分组时需要交换机有一定的开销,故分组交换不适宜在要求实时性高、信息量大的场合使用;还由于技术比较复杂、网路管理功能强等原因,大型分组交换网的投资较大。

第一节帧中继的发展基础

随着计算机局域网的迅猛发展,基于大型计算机的商业和事务处理应用已成为最主要的数据业务。越来越多的用户不但要求本地计算机能够互连起来,而且强烈希望计算机之间能够互连起来,形成一个计算机通信系统,在这个系统中,包括图象和话音的大文件以及电子邮件的传输要快速准确,低速通信线路使得用户要传送一个文件需要花费很长的时间,已远远不能满足用户的需求。这就需要一个带宽和吞吐量都比较大的网络来支持。

帧方式是在开放系统互连(OSI)参考模型第二层,即数据链路层上使用简化的方式传送和交换数据单元的一种方式。由于在链路层数据单元一般称作帧,故称为帧方式。采用帧方式的重要特点之一是将X.25分组网中通过分组节点间的重发、流量控制来恢复差错和防止拥塞等处理过程进行简化,将网内的处理移到网外终端系统中来实现,从而简化了节点的处理过程,缩短了处理时间,这对有效利用高速数字传输

信道十分关键。

帧方式示意图如图1-3所示。在终端与帧中继网的接口上,需将用户信息转换成帧的格式,然后再传送到帧中继网上。

由于帧方式的特点,实现帧方式进行数据通信需有两个最基本的条件,第一个条件是要保证数字传输系统有优良的性能,第二个条件是计算机终端系统的差错恢复能力。

当今,无论公共电信基础设施使用高质量光纤数字系统,或者专用网

络的无线传输系统,都可提供很宽的可用带宽和很低的传输比特差错率。这为帧方式通信提供极好的传输系统。另一方面,随着计算机技术的飞速发展,计算机终端系统的智能化和处理能力不断提高,使得终端系统完全有能力完成原来由网络所完成的功能。所以终端系统可以进行差错恢复。

图1-3 帧方式数据通信示意图

帧方式是一种快速分组技术。它适用于处理突发性信息和可变长度帧的信息,特别适用于局域网的互连。过去,信息系统一般采用集中式结构,即以主机为中心的等级式处理环境。现代化通信技术的发展使得基于LAN分布式处理系统成为现实。LAN 为短矩离数据传输提供很宽的带宽,目前,LAN通道的典型传输速率是10Mbps至1000Mbps。

LAN工作站的应用软件提出的要求是响应时间短而数据量大,即LAN常常要求宽带及突发性数据的传送,而在其余大部分时间内信道未得到充分利用。由于帧方式采用动态分配传输带宽和可变帧长的技术,所以它是LAN一LAN互连的最佳选择技术。

综上所述,帧中继的技术基于:

①优质的链路条件。如光纤线路环境下,通信误码率很低,出错的概率很小,无

需网络进行点对点的纠错重发。

②高智能、高处理速度的用户设备。如局域网,它们本身具有数据通信协议如TCP/IP 、SNA/SDLC 可以实现纠错,流量控制等功能,一旦网络出现错误(几率很小),可以由终端用户设备纠错。

第二节 帧中继(Frame Relay )的概念

帧中继是一种高速的电信接入业务,它为一些应用提供高效的连接,如LAN 和LAN 的互连。

帧中继技术是在开放系统互联(OSI )第二层上用简化的方法传送和交换数据单元的一种技术。

OSI 共有七层:物理层、数据链路层、网络层、传送层、会话层、表示层和应用层。帧中继仅完成OSI 的物理层和链路层核心功能,将流量控制、纠错等功能留给智能化的终端设备去完成,如图1-4所示。这样大大地简化了节点之间的协议;同时帧中继采用虚电路技术,能充分地利用网络资源,使帧中继具有时延小、吞吐量大、适合突发性业务等优点。

图1-4 OSI 模型和帧中继模型

帧中继通过数据链路层的地址协议把不同的用户数据流复接/分接到同一个接入信道中。物理接入信道中的每一个用户数据流叫一个数据链路连接(DLC )。

为了识别出同一个信道中的不同DLC ,给每一个DLC 分配一个逻辑地址,这个逻辑地址叫做数据链路连接标识符(DLCI ),每个连接的DLCI 值都仅具有本地意义,在本口上是唯一的,不能重复。在以后的数据传输过程中,属于某个特定连接的帧都使用相同的DLCI 。如图1-5所示。

高层(Upper Layer ) 传输层(Transport ) 网络层(Network )

数据链路层

物理层OSI 模型

FR 模型 ?数据在到达终点之前,不会到达第3层。

?校验和确认只在最终目的地进行。

仅有第2层的核心功能

图例

图1-5 帧中继网络示例

第三节帧中继的主要业务特性

?提供帧的双向传输

?在传输过程中保持帧的顺序

?检测错误(传输、格式和操作)

?其传输对帧来说是透明的:网络只对DLCI、拥塞比特、DE比特和帧校验序列进行修改。

第四节帧中继的标准

帧中继业务主要遵循三个标准:

? ITU-T标准

? ANSI标准

?帧中继论坛(FR FORUM)标准。

帧中继遵循的ANSI和ITU标准如表1-1所示。

ITU-T和ANSI都定义了帧中继业务的标准,实际上,帧中继是作为ISDN 的一个补充业务提出来的,也就是ISDN 的一个分组方式承载业务。所以帧中继符合

ISDN模型。ITU-T I.122标准定义了一些基于帧的帧中继业务,在这些业务中定义了永久虚电路和交换虚电路的呼叫。它定义的帧是LAPD核心功能的修改版本,现在经常称为LAPF。

U-平面定义为用户数据传输面,它由许多虚电路组成。U-平面上的数据传输使用VC,VC由一定范围内的DLCI指定。

C-平面定义为控制平面。它由接口上的一些管理和控制进程组成。C-平面使用DLCI 0或DLCI 1023。

表1-1 帧中继遵循的标准

第五节用户-网络接口(UNI)和网间接口(NNI)帧中继端到端的业务连接是通过两个帧中继端口发起的,两个端口之间通过定义虚电路(PVC或SVC)两端的DLCI的映射关系来建立起这个连接。这些端口可以位于同一个帧中继网络,也可以位于不同的帧中继网络。

帧中继连接的任何一端的用户设备和网络之间的接口都叫做用户-网络接口(UNI),PASSPORT帧中继网络的UNI既支持PVC,也支持SVC。

PVC是预先定义的业务,它要求网络管理员必须配置每一条PVC。SVC的连接按需要来建立,用户通过与网络之间的信令作用。

两个不同的帧中继网络之间的通信接口定义为网间接口(NNI),PASSPORT帧中继网络的NNI只支持PVC。

帧中继用户-网络接口(UNI)和网间接口(NNI)的示例如图1-6所示。

图1-6 帧中继UNI 、NNI 示意图

帧中继网络通过帧中继UNI 向用户提供帧中继业务,借助于两个帧中继UNI ,两个终端之间才能完成通信。如图1-7所示。

图1-7 帧中继用户网络接口

上图说明了用户A 和用户B 之间的连接关系。图中还标明两个采用不同编号方式的端口之间也可以进行通信,例如用户A 采用E.164编号方式,用户B 采用X.121编号方式。用户A 和用户B 之间的数据传输速率也可以不同,图中显示的是在正常情况下,用户A 的发送速率可以是256 kbit/s ,而用户B 的发送速率可以是150 kbit/s ,即通信双方的发送和接收的CIR 可以不同。 桥/路由器 桥/路由器

DLCI=45 桥/路由器

D L C I =33 D L C I =22 PVC/SVC PVC PVC DLCI=19 DLCI=20 UNI UNI

UNI NNI NNI 帧中继网络1 帧中继网络2

帧中继业务支持两种连接形式:永久虚电路(PVC)和交换虚电路(SVC)。

PVC的连接由网络管理员预先配置,SVC的连接需要用户发起呼叫,由用户指定其目的地址,在呼叫控制程序的作用下,网络在源端和目的端建立起一条虚电路,用户完成通信后,启动呼叫清除程序,清除连接;这种连接允许用户自己选择通信的目的地址,所以,对于用户来说,更具有灵活性。

帧中继NNI为两个帧中继网络之间的互连提供通信接口,帧中继NNI之间除了传送用户信息之外,还要接收、处理和传送网络状态信令信息,通过在全网中传输网络状态信息,使得端点的用户能够正确的了解网络的连接情况,这个连接有可能要跨过几个不同的帧中继网络。

在本网与其它帧中继网络之间互通时使用帧中继网间接口,其应用如图1-8所示,本网中的用户A和其它网络中的用户B之间可以建立通信。

用户A通过Passport帧中继UNI接入到Passport帧中继网络,Passport帧中继网络通过Passport NNI连接到其它帧中继网络。用户B使用一个非Passport帧中继UNI接入到一个其它网络。不同厂商的设备必须遵从帧中继论坛技术委员会的FEF.2规范,以保证不同厂商的设备通过帧中继NNI能够互通,帧中继NNI端口的业务配置方式与UNI类似,需要注意的是NNI两端的DLCI必须一致。

图1-8 帧中继NNI接口

帧中继UNI和NNI在逻辑上被分成两个独立的部分:帧中继用户数据传输平面(U-面)和控制平面(C-面)组成。

U-面完成用户数据的传输功能,C-面完成对UNI接口上的所有的PVC的管理功能。ITU-T和ANSI都定义了用户数据传输面(U-面)的数据传输标准。UNI和NNI的U-平面规程是一样的。

帧中继的帧结构如图1-9所示:

图1-9 帧中继的帧结构

帧中继的帧结构中包括它在开放系统中的标志字段(Flag)、地址字段(Address)、用户信息字段(Information)、帧校验序列(FCS)和作为帧结束标志的标志字段(Flag)。

标志字段(Flag)是一个特殊的八比特组01111110,即7EH,它的作用是标志一个帧的开始和结束。在地址之前的标志为开始标志,在校验序列(FCS)之后的标志为结束标志。在一些应用中,结束标志也可以作为下一帧的开始标志,这样,所有的接收机都必须能适合于接收一个或多个标志字段。

地址字段一般包括数据链路连接标识符DLCI、它的主要用途是区分同一通路上多个数据链路连接,也就是虚电路,以便实现帧的复用/解复用。另外还包括地址扩展比特EA、命令/响应指示比特C/R、帧可丢失指示比特DE、前向显示拥塞比特FECN、后向显示拥塞比特BECN,其长度一般为2个字节,必要时最多可扩展为4个字节,一般来说,当两个比较大的帧中继网互连时,其NNI接口上有可能需要4字节的地址。PASSPORT交换机仅支持2个字节的地址字段。帧中继地址字段的结构如图1-10所示。

图1-10 帧中继的地址字段

?DLCI:由两个八比特组中的10个比特组成(因此每个端口共有210=1024个DLCI)。网络管理可以对DLCI的分配施加一些限制。PASSPORT留给用户业务使用的DLCI

的取值范围为16~1007。

?C/R:该比特指示此帧为命令帧还是响应帧,命令帧的C/R=0,响应帧的C/R=1。帧中继数据链路规程不使用命令/相应指示比特(C/R),用户设备可把这个比特设置成任何值,网络只是传送该比特,对其值不作改变。

?DE:丢弃允许指示比特,用户设备可以对其置1或置0,网络也可以对其置1,但不会对其清0。DE置1表示当网络发生拥塞时,可优先考虑丢弃该帧,以便于网络进行带宽管理和处理拥塞。这个比特仅与帧中继业务有关。

?BECN:后向显示拥塞通知。该比特可由网络或用户进行设置,当网络或用户在发现与该帧传输方向相反的方向发生拥塞时,将该比特置1,以通知接收到该帧的设备应启动拥塞避免程序,以利于网络的拥塞恢复。如果该比特是由用户置1的,则网络不会对其进行清除操作。

?FECN:前向显示拥塞通知。该比特可由网络或用户进行设置,当网络或用户在发现与该帧传输方向相同的方向发生拥塞时,将该比特置1,以通知接收到该帧的设备:在传输过程中遇到过拥塞,某些高层的传输协议会通知对端:停止传输或降低传输速率。如果该比特是由用户置1的,则网络不会对其进行清除操作。

?EA:地址扩展比特。地址字段中每个字节的第一位(BIT 1)都是EA比特,EA=0表示下一字节仍是地址字段,EA=1表示本字节是最后一个地址字节。EA的设置是为了适应地址长度可变的协议,例如,对于长度为2个字节的地址字段,第一个EA 设置为0,第二个EA 设置为1。

用户数据或信息字段的长度必须是整数个字节,在PASSPORT帧中继网络中,其最短长度为1个8比特组,最大长度为8187个8比特组。因此,帧开始和帧结束标志之间的8比特组的最大长度为8187+2(地址字段)+2(FCS)=8191个八比特组。

超长帧的传输和配置时的注意事项:过长帧的传输会引起很长的时延,这个时延对通过同一出口或同一信道的业务的服务质量都有影响。在PASSPORT网络中,对于帧长超过4096 bytes的超长帧可以采取一些措施来减轻他们对网络的影响。

对于帧长为4096或少于4096bytes的帧,CRC-16 的差错检验比较有效。但是对于帧长超过4096bytes的帧,CRC-16 的差错检验效果就比较差。所以,对于超长帧,更倾向于不对其进行差错校验。

对于帧长超过4096 bytes的帧,可采取以下措施:

?把超长帧分成512 bytes或更长一点的子帧,北电建议把4096作为参数Mod/Vcs/ maxSubnetPacketSize.值

?把超长帧的传输优先级设置为normal (TP0)。

?在同一出口链路或通路上尽量减少超长帧连接的数量,以减少它们之间的互相影响,以及对其它连接的影响。

在同一出口链路上,要想减少对其它业务的时延的影响,需要采取以下措施:

?避免传输对时延敏感的业务。

?不传输TP11业务。

?对其它的业务设置更高的传输优先级(TP6, TP9),这可以降低时延,但不管怎样,传输还是会受到影响的。

如果有可能,尽量增加出口链路的带宽,降低其利用率,也可以减少时延。

控制平面(C-plane)的程序规定对本地管理接口(LMI)的操作,对于PVC来说,C-plane规定了一个UNI两侧即终端和网络的互操作。对于SVC来说,C-plane包括两个规程:Q.933信令规程和Q.922确认规程。

LMI (local management interface)

关于LMI的一些规程有:

? ANSI T.617 附录D

? ITU-T Q.933附录A

这两个规程之间略有不同,在进行帧中继UNI或NNI配置时,用户设备侧和网络侧的协议一定要相同。

帧中继C-平面要完成的主要功能有:

?一个网络(或设备)可以向另一个网络发送一个STATUS_ENQuiry消息来查询接口上DLCs的有关配置信息,网络可以通过回送一个STATUS消息来提供要查询的如下信息:

——DLC的增加、删减以及目前情况的通知。

——所配置的DLC的可用性和不可用性的通知。

?一个网络可以向另一个网络发送一个STATUS_ENQuiry消息,使其“保持激活”或者用来检查两个网络之间的链路是否完整。

?对一些特殊的帧中继业务接入点,比如不支持C-平面功能的两个用户设备,可以禁止所有的C-平面(LMI)操作,而让这两个设备直接互相操作。

?管理DLCI的取值:当使用Vendor Forum LMI时,自动取1023;当使用ANSI或ITU 时,自动取0。

? LMI header中的C/R、FECN、BECN和DE比特均设置为0。

?A-bit signaling是用来通知用户PVC的可用性的,网络绝对不能丢失该A-bit signal,在Passport 帧中继网络中,采用确认的通信规程来可靠地传输该比特,以保证该比特永不丢失,也不会发生死锁(deadlock)。

帧中继的功能参数

CIR(单位为kbit/s)是指:在一般情况下,网络在一条虚电路上传输信息的速率,这个速率由用户预先申请。这条虚电路可以是PVC,也可以是SVC。一个帧中继端口可以有多条虚电路,每条虚电路可以在两个方向上分别分配两个不同的CIR。

CIR的实现:在PASSPORT7400交换机中,CIR的实现是基于一种快速前传技术(Fast forward Technique)实现的。它的传输机制是:以尽可能快的速率把进入网络的帧传送到目的端口,帧的瞬时速率会高于CIR。如图1-11所示。

图1-11 CIR的传输机制

CIR的性能允许网络根据自身的情况使用突发传输方式。下边的两个业务参数确定了允许的突发量:

?承偌的突发量

?承偌的速率测量间隔

承诺的信息传递速率(CIR:Committed information rate)

承诺突发量(B C)是指在时间间隔Tc期间,一个用户可能向网络提供的最大承

诺数据总量。对于PVC来说,B C是用户申请业务时与网络管理者约定的,对于SVC

来说,B C是在呼叫建立时商订的。

承诺速率测量间隔(T C)是指允许用户只送出承诺的数据总量(Bc)和超过的数

据总量(Be)的时间间隔。CIR、Bc和Tc之间的关系为:CIR = Bc/Tc CIR、Bc和Tc 之间的关系用图形表示如图1-12所示。

图1-12 CIR、Bc和Tc之间的关系

在CIR限制范围内的突发数据会采用快速前传技术先前传送,或者以高于CIR的速率穿过网络。如果用户突发的速率小于Bc值,则传输的持续时间就比较短。例如,用户数据可以以2048 kbit/s 的链路速率进入网络,则网络的传送速率(例如540 kbit/s)可能会比CIR(例如384 kbit/s)要高。

CIR的算法是一种基于令牌池的可用度系统(Credit system)。这种机制对传输没有影响,也就是说,在物理上并没有CIR缓冲器。令牌池实际上是一个计数器,它用来显示用户带宽的可用度。令牌的单位为字节,开始时它等于用户预定的Bc的字节数,随着用户数据的传输,根据进入网络中的用户数据与CIR的比例的增加,每Tc秒的令牌数量也不断减少。只要令牌池的长度为正值,帧的传输就会继续进行。

只要有一个令牌可用就可以进行帧的传输,当帧到达网络时,如果至少有一个令牌可用,则网络就会把该帧传过去,同时,令牌池的长度也跟着减少,减少的长度等于帧的字节数。在某些情况下,令牌池的长度有可能变成负值。

当帧到达网络时,令牌池有可能已经用尽,也就是说,令牌池的长度小于等于0。此时,根据拥塞程度,网络或者将该帧立即丢弃,或者将其DE比特置1,然后进行传送。

CIR的主要性能

?CIR越大,则突发量就越大,数据传输就越快。在短时间内,突发的数据量可以超过Bc的值。

?可以把Bc的值配置的比预期的突发量大一点,则帧丢弃的可能性就比较小。北电建议把应用时所需要的最小窗口作为Bc的值,以降低帧丢弃的机会。如果以后数据量增加了,还可以加大Bc的值。

?对于数据传输不对称的PVC,要配置两个CIR,这样对网络有好处。

?帧中继业务的可配置参数主要有:CIR、Bc和Tc。这样,网络管理员可以可以根

据用户的业务情况合理的选择网络资源。例如,对于一些面向突发性比较强的事务处理的一些应用,可以配置较低的CIR和较高的Bc。

超额的信息传递速率EIR(Excess information rate)

EIR是指超过CIR的带宽而网络还有能力进行传输的那部分带宽。如图1-13所示。

EIR

CIR

图1-13 EIR示意图

则总的信息传递速率就是CIR+ EIR.。

例如,如果CIR = 384 kbit/s 、EIR = 150 kbit/s,则信息总的传输速率就是CIR + EIR = 534 kbit/s。EIR的应用主要包括:

EIR的实现:EIR信息的处理比较简单,用户或网络都可以对这部分数据帧打上丢弃许可标志(即对DE比特置1)。网络一旦进入2级拥塞状态,网络将首先丢弃这些数据帧。对于DE比特为0的帧,只有网络进入了严重的拥塞状态,才会被丢弃。所以当用户对DE-比特置1后,网络不会对其清除。

DE比特是标准的帧中继帧的一部分,用户或网络都可以对其置1,它的含义是:带有DE=1的帧属于超额的突发数据(Be)。如果DE=1,则Be池的长度就要减少,减少的长度等于进入网络的帧的比特数。

在下列情况下,网络才会对DE比特置1,如图1-14所示。

? Bc池已经用空;

?Be池至少还剩下一个令牌。

图1-14 DE比特由网络置1

如果Bc和Be池都已用空,则进来的帧将会被丢弃。

图1-15 所示是用户置DE=1的情况,在这种情况下,Be令牌池的长度将会立即减少。

图1-15 用户置DE=1的情况

EIR的作用机制与CIR类似:

CIR:承诺的信息速率EIR:额外的信息速率

Bc:承诺的突发量Be:额外的突发量

Tc:承偌的速率测量时间间隔Tc:承偌的速率测量时间间隔CIR = Bc/Tc EIR = Be/Tc

Bc令牌池Be令牌池

CIR各参数的关系如图1-16所示。

EIR各参数的关系如图1-17所示。

图1-16 CIR各参数的关系

图1-17 EIR各参数的关系

第六节拥塞控制

当需要传送的用户数据量超过了网络的处理能力时,网络就会出现拥塞,此时,网络的服务质量就会下降,大量的用户信息得不到及时传递,甚至被丢失,网络的吞吐量下降,传送时延加长。

拥塞控制的目的就是在网络发生轻微拥塞的情况下,防止情况进一步恶化,使其恢复正常运行状态。

为了达到拥塞控制的目的,就要对网络运行状态进行定时监视,防止和排除拥塞

状态的出现。Passport 交换机在多个环节对要发送的数据队列进行监视,若发现拥塞,立即启动拥塞控制程序,如图1-18所示。

图1-18 Passport 对流量的监视

网络首先启动如图1-19所示的拥塞通知程序,通知终端降低发送速率。然后根据网络的拥塞程度,逐步丢弃用户信息帧。

图1-19 网络的拥塞通知 帧中继用户 数据链路发送队列 发送源端 帧中继用户 数据链路接收队列 中继数据链路 发送队列

中继数据链路 发送队列 接收端

路由器 拥塞 FCI=1 BCI=1 FECN=1

BECN=1 路由器