粘性泥沙运动规律研究 港航102 芦克强 201010413065 摘要:依次介绍了粘性泥沙的沉降规律,粘性泥沙的冲刷规律和粘性泥沙的扬动规律,展 现泥沙运动的特点。这对于我们了解研究河口河床和近海海床沉积冲刷现象有着重要意义,也为更进一步的研究打下了基础。 关键词:粘性泥沙沉降冲刷扬动 一、引言 通常情况下,根据泥沙颗粒的大小和矿物成分,可以将泥沙分为非粘性沙和粘性泥沙两类。其中粘性泥沙主要是由粉沙(d<0.05mm)和粘粒(d<0.05mm)组成,这些黏性细泥沙淤积固结后根据物理性质不同又可分为浮泥,淤泥和粘土[1,2]。在多沙河流中(包括河床,河岸和滩地)粘性泥沙占有一定的比重,同时它还存在于水库、河口港湾、粉质海岸中,对这些河流的演变和治理有着重要影响[3]。因此,研究粘性泥沙的运动规律有着重要意义。本文在此主要讨论粘性泥沙的沉积,冲刷,扬动三个个方面,系统的阐述粘性泥沙的简单运动规律,以期获得总体认识。 二、群体泥沙颗粒的沉降规律 前人对颗粒群体沉速公式的研究,可大致划分为两类:一是粗颗粒均匀沙的沉速,二是含较多细颗粒的非均匀沙沉速。 (1)Batchelor(1972)认为球体在低含沙水体中沉降时,颗粒间及颗粒与周围水体的相互影响,其沉速与其在无限清水中沉速的差异,是平均值不为0的随机变量。他从统计理论出发,最后推导出低含沙量情况下群体沉速的理论公式 ωs/ω0=1-6.55Sv (1) 上式中当Sv≤0.05时,计算结果能与实验值基本符合;当Sv较大则偏差大。 (2)Richardson和Zaki 采用量纲分析与试验结果,建立如下群体沉速公式[4] ωs/ω0=(1-Sv)m (2) 上式中指数m与沙粒雷诺数(Red=ω0d/ν)有关。夏震寰和汪岗对细沙取m=7时,上式与试验资料符合较好[5]。 (3)王尚毅认为式(8)中当Sv=1时ωs=0,这种计算结果不对[6]。因此将上式修改为 ωs/ω0=(1-βSv)m(3) 上式中m=2.5;β与泥沙特性有关,对塘沽淤泥可取β=5.0。 (4)钱意颖等人认为群体沉速的减小主要由于浑水的容重与粘度变化所致,得出了适用于层流区的群体沉速公式[7]

水流作用下泥沙起动实验报告

第一章实验说明 1.1实验目的 本实验为配合河流动力学中水流作用下泥沙起动部分的教学而设置。通过实验希望达到以下目的: 1.学习在水槽中通过测量流速推算床面摩阻流速和表观糙率的方法;学习水流作用下泥沙起动条件的测定方法,通过实际观察泥沙的起动过程,加深对泥沙起动现象的感性认识; 2.通过实验仪器的操作,学会用螺旋流速仪测试流速的基本方法,提高动手能力; 3.结合泥沙起动相关理论的学习,加深对泥沙起动理论的理解; 4.提高数据整理、分析和实验报告的编写能力。 1.2实验要求 1.实验之前,预习泥沙起动的相关理论,包括Shields 理论、窦国仁公式及武水公式。 2.实验过程中仔细观察泥沙起动情况,特别注意床面泥沙运动特征随水流强度变化而变化的情况。 3.认真完成实验过程的每个环节,包括水流速度、水深、水温的数据采集等。 4.认真编写实验报告,客观、真实地记录实验过程的主要步骤,清晰表达所观测的数据,注意尽量使用图表等表达实验结果,并将观

测结果与相关理论结果进行对比,最后对所取得的结果进行分析和评价 1.3实验设备装置 实验所需仪器和设备包括自循环波流实验水槽、沙盘、螺旋流速仪、温度计、钢尺、沙样等。 1.4实验原理 1、泥沙起动标准 河底泥沙在水流条件较弱时处于静止状态。随着水流强度的增强,泥沙将出现一个由静止状态转为运动状态的突变过程,称为泥沙起动,而相应泥沙起动时的临界水流条件称为泥沙起动条件,可用垂向平均流速、床面摩阻流速或床面剪应力等指标来表征。由于水流的脉动性、泥沙颗粒的不均匀性以及泥沙在床面上排列方式的差异等因素的影响,泥沙起动条件具有一定随机性,表现为即使是均匀沙也不会同时进入起动状态。但从统计角度看,泥沙起动条件仍然具有确定性。实际泥沙起动实验中,克雷默(H. Kramer)曾将泥沙起动程度划分为轻微起动、中等强度泥沙起动和普遍起动三个标准。轻微起动时,床面只有屈指可数的沙粒开始起动;中等强度泥沙起动是指进入起动状态的泥沙颗粒数量难以计数;而普遍起动是指全部泥沙都进入起动状态,并伴随有床面变形。显然,采用不同的主观标准,得到的泥沙

泥沙沉速公式 研究泥沙沉速时很多方法都就是从球体出发,但天然泥沙并非球体,它在下沉时受到的阻力比球体大,其阻力系数通常根据实验确定,关于泥沙的沉速,中外学者提出不少计算公式。 岗恰洛夫公式 ): (1)层流区( D < 0、15㎜ (2)紊流区( D > 1、5㎜ (3)过渡区( 0、15 < D < 1、5㎜):考虑层流区与紊流区沉速公式的结构形式,认为在过渡区来说,几个主要变量的次方,应该介于层流区与紊流区之间。考虑量纲法则得到过渡区沉速公式 β反映粒径与温度变化改变粘滞性影响的一个附加因素。D0=0、15cm,计算时D应与D0的单位一致。 沙玉清公式 (1)层流区( D < 0、1㎜):

(2)紊流区 ( D > 2㎜ ): (3)过渡区 ( 0、1 < D < 2㎜ ) :引进两个无因次判数,一个名为沉速判数Sa,就是沙粒雷诺数ωD/ν及阻力系数CD 的函数。 另一个名为粒径判数Φ,就是沙粒雷诺数与沉速判数的函数 。 a S S D D g ν ωνγγγφ=??? ? ? ?-= 3 /23 /13 /1 适用条件:当粒径为0、062到2、0mm 时 张瑞瑾公式 泥沙下沉时的有效重力 3 1)(D K W S γγ-= K1为泥沙体积系数 泥沙下沉时颗粒所受阻力 2 232ω ρωρυD K D K F += K2与K3都就是无因次系数

由W=F 得到 gD K K D K K D K K S γγγυυω-+???? ??+ -=312 32322121 D C gD C D C S υγγγυ1 22 1--+?? ? ??= 并通过大量的泥沙实测资料得出: C1= 13、95 , C2= 1、09 则 此公式可满足层流区、紊流区与过渡区的要求。 (1)层流区 : (2)紊流区 : 窦国仁公式 ①既然在过渡区,绕流阻力有表面阻力与形状阻力两部分组成,所以过渡区总阻力F 总=F 表+F 形 。

实验三不同粒径泥沙起动流速 1 实验目的 了解在一定坡度下,不同粒径泥沙的起动流速,为探讨水土流失规律、制定水土保持措施规划和设计提供理论依据。 2 实验材料准备及沙粒粒径组的粒径值计算 将从野外采取的沙粒手工拣去石块,用标准土壤筛筛选得到一定粒径范围的分级沙粒,粒径组分别为1.00~2.00 mm、0.50~1.00 mm、0.25~0.50 mm、0.10~0.25 mm和0.074~0.10 mm计5个粒径组,筛分后每个粒径组的泥沙重量至少为5.0 kg。 当泥沙只有一个粒径组时,常采用沙粒的几何平均值作为其平均粒径值,沙粒几何平均值的计算式如下: D i=√D u·D b 式中: D I——某一粒径组的粒径平均值; D u——某一粒径组的粒径上限值; D b——某一粒径组的粒径下限值。 以上制备的每一粒径组的几何平均值如下表所示。 实验用沙粒的几何粒径值(mm) 3 实验仪器及用品 3.1 可变坡度泥沙起动流速实验装置一套,主体设备包括一个长2.0m、宽0.2m冲蚀槽和一个设置在其上方的溢流式可调节流量恒水位供水水箱(图3.1)。

3.2 普通秒表一块。 3.3 红、篮液体指示剂各400 ml。 3.4 测坡仪一个。 3.5 记录本、铅笔、橡皮、小刀、计算器等文具用品适量。 3.6 Y250型毕托管4套。 4 实验原理 泥沙在水流冲击下的起动流速受到多种因素的影响,主要有泥沙的几何形状、泥沙粒径大小、地面坡度、泥沙所处边壁条件的粗糙状况、水流流量大小和其流速的高低等。 本实验为简化影响条件,选用特定形状的沙粒(花岗岩风化沙粒)和特定的边壁糙率条件(糙率为0.0020),通过改变沙粒粒径、地面坡度、水流流量和流速来探讨不同粒径沙粒在特定边壁条件和不同地面坡度下的起动流速。 5 地面坡度设计和沙粒起动的判别标准 5.1 地面坡度设计 地面坡度设计为5°、10°、15°、20°、25°和30°6种。 5.2 沙粒起动判别标准 泥沙在水流冲击下,不可能同时起动或同时不动。因此沙粒的起动判别就必须遵循一定的标准。我国学者窦国仁对克雷默(H. Kramer)提出的推移质运动状态进行了定量分析,他以近底流速u0作为标志泥沙起动的水力指标,据此他提出了相当于克雷默的三种推移质运动状态的起动概率Pc, 它们分别为: (1) 个别起动Pc1=0.00135 (2) 少量起动Pc2=0.0227 (3) 大量起动Pc3=0.159 本研究取Pc3=0.159作为判别泥沙起动的统一定量标准.

《桥涵水文》复习题 一、单选题 1.一条垂线上测三点流速计算垂线平均流速时,从河底开始,无需施测流速的位 置为(____)。 A、0.2h B、0.4h C、0.6h D、0.8h 2.一条垂线上测五点流速计算垂线平均流速时,从河底开始,无需施测流速的位 置为(____)。 A、0.2h B、0.4h C、0.6h D、0.8h 3.全国水位统一采用的基准面是(____)。 A、大沽基面 B、吴淞基面 C、珠江基面 D、黄海基面 4.历史洪水的洪峰流量是由(____)得到的。 A、在调查断面进行测量 B、向群众调查 C、查当地洪峰流量的频率曲线 D、由调查的历史洪水的洪峰水位查水位流量关系曲线 5.水文测验中断面流量的确定,关键是(____)。 A、施测过水断面 B、测流期间水位的观测 C、计算垂线平均流速 D、测点流速的施测 6.当洪水痕迹高程确定以后,可根据水文断面的面积、水力半径、糙率、洪水比 降推算出相应于此洪水位的洪峰流量,此方法为(____)。 A、水位流量关系法 B、临时曲线法 C、连时序法 D、形态断面法 7.设计洪水是指(____)。 A、符合设计标准要求的洪水 B、设计断面的最大洪水 C、任一频率的洪水 D、历史最大洪水 8.某一历史洪水从发生年份以来为最大,则该特大洪水的重现期为(____)。 A、N=设计年份-发生年份 B、N=发生年份-设计年份+1 C、N=设计年份-发生年份+1 D、N=设计年份-发生年份-1 9.确定历史洪水位重现期的方法是(____)。 A、根据适线确定 B、按暴雨资料确定 C、按国家规范确定 D、由历史洪水位调查考证确定

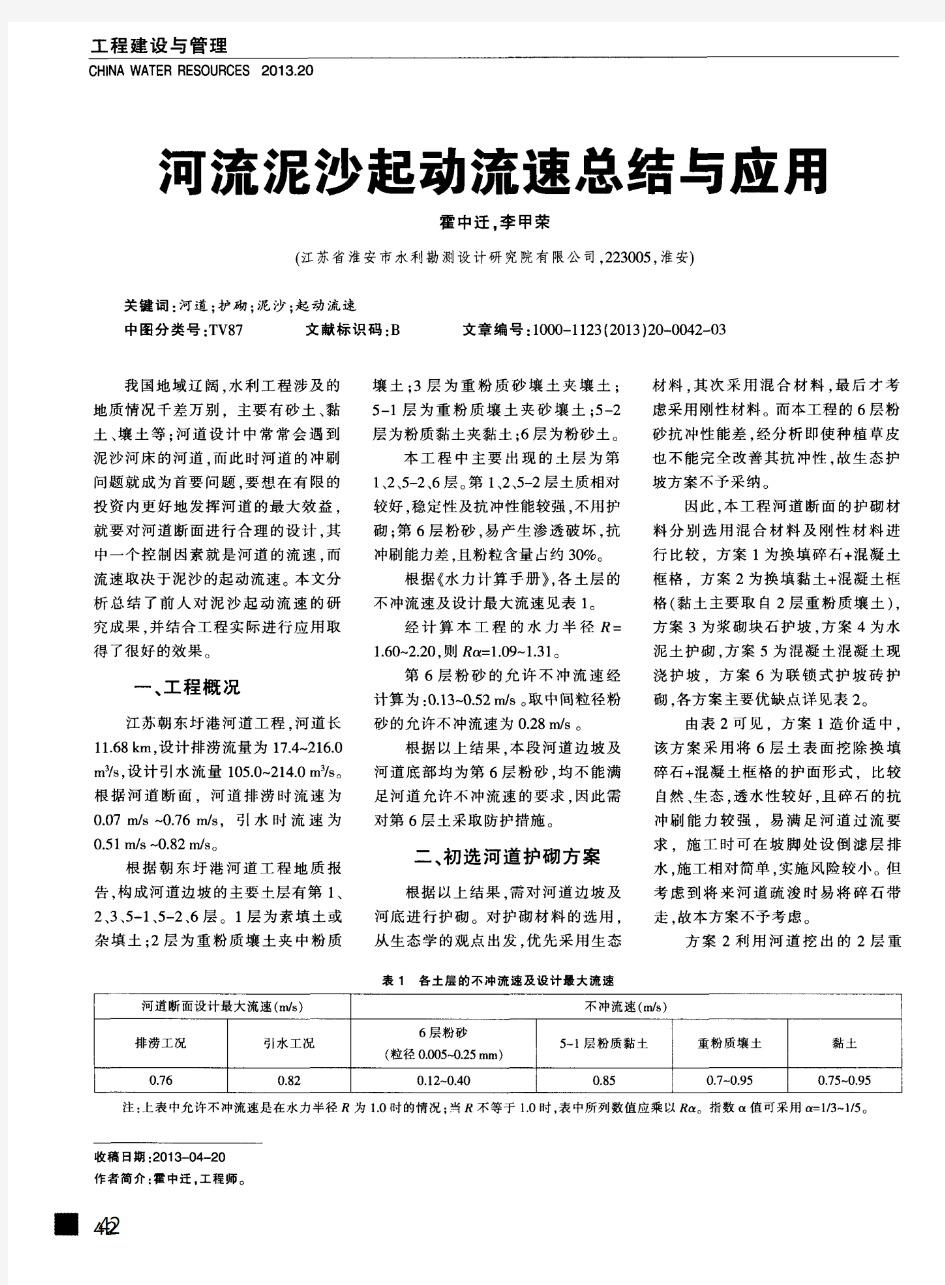

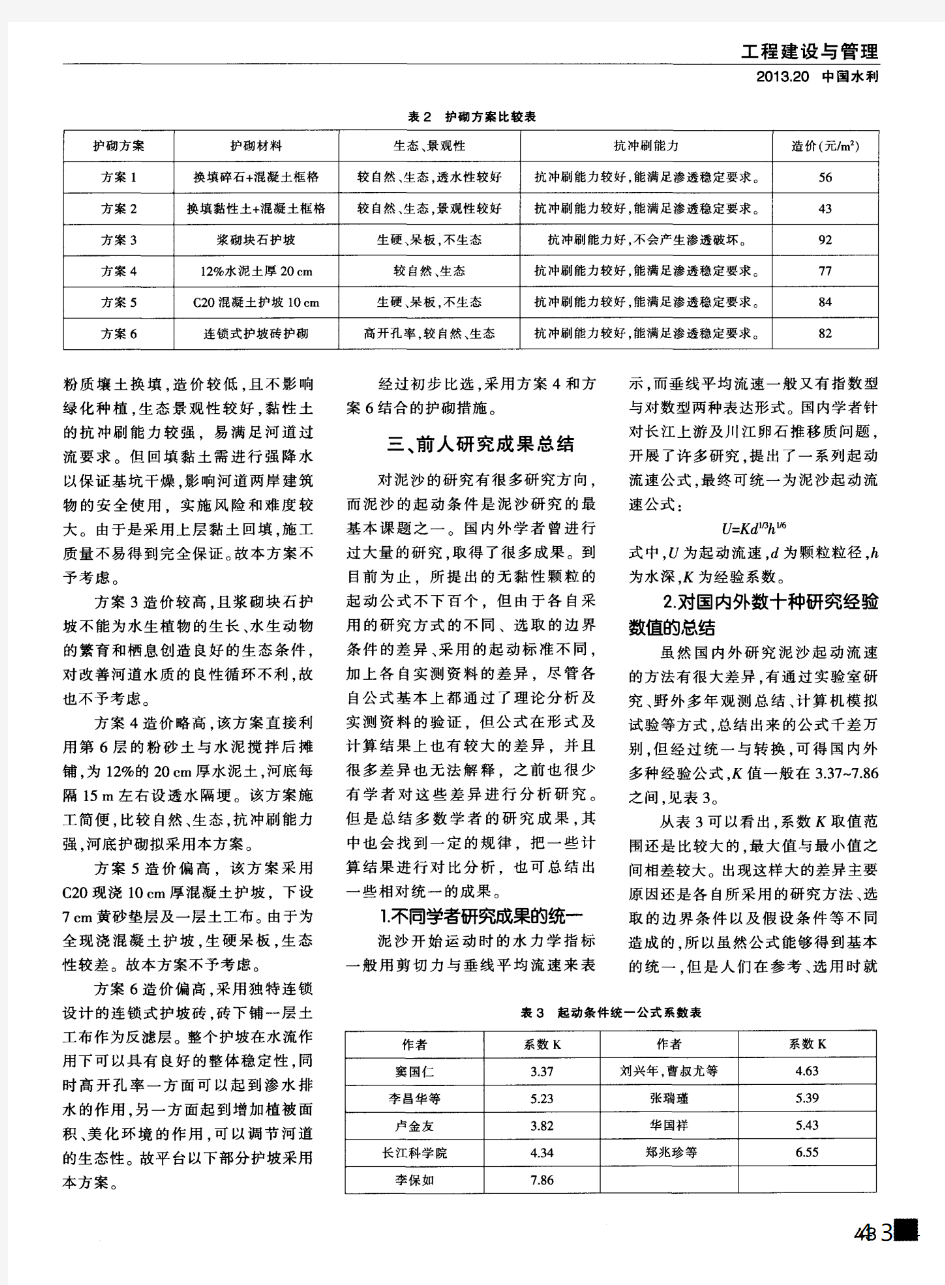

2008年11月水利学报 SHUILIXUEBAO第39卷第11期 文章编号:0559—9350(2008)11-1167.07 河湾岸坡泥沙起动流速研究 童思陈,许光祥 (重庆交通大学河海学院,重庆400074) 摘要:通过对河湾岸坡上泥沙颗粒的受力分析,建立了相关的泥沙起动模式,从理论上推导出了对应的起动流速公式。与顺直河床的泥沙起动公式的比较表明,沙莫夫公式只是本文公式的特例。在概化的河湾岸坡水力学模型上,系统研究了不同弯道半径、水深、流量及岸坡坡度情况下泥沙的起动流速。通过验证比较表明,用本文所给公式计算的河湾岸坡泥沙起动流速与试验实测资料和前人的研究成果基本一致。 关键词:弯道;坡岸;泥沙;起动流速;试验研究 中图分类号:TVl42文献标识码:A 自然界中弯曲河流普遍存在。河湾具有主流摆动不大,航槽稳定等特点,常成为港口、码头、航道、取水等布设和修建的理想场所。河湾凹冲凸淤的特性使坡岸防护非常重要。而河湾坡岸泥沙的起动则是研究岸坡稳定的前提。目前,顺直河道河床的泥沙起动研究成果众多,相对成熟,这也是本研究的基础。而顺直河道岸坡和弯道河床上泥沙起动问题的研究成果则不多见,且还停滞在较为粗略的阶段。对于河湾岸坡泥沙起动的研究则几乎还是空白,急需开展相关试验和理论研究。 1模型设计及布置 本试验在重庆交通大学水利水运工程重庆市重点实验室进行。供水系统由泵站、量水堰、进水渠、进口前池、试验段、尾水池和回水渠组成。水流循环系统如图1。 抽 图1综合式水流循环系统 河湾概化模型底坡坡度约1‰。为调顺水流,在弯道入口设置约7.10m的顺直段。为使弯道出口有较长过渡段进行环流衰减及水流平顺,出口设置约5—8m的顺直段。模型全长约30m;河湾中心角驴 收稿日期:2008.01.14 基金项目:交通部科技项目(200432981413) 作者简介:童思陈(1973一),重庆北碚人,博士,副教授,主要从事水力学与河流动力学、航道整治等方面研究。 E?mail:tongsichen@163.oDm —1167— 万方数据

粘性泥沙运动规律研究 摘要:依次介绍了粘性泥沙的沉降规律,粘性泥沙的冲刷规律和粘性泥沙的扬动规律,展 现泥沙运动的特点。这对于我们了解研究河口河床和近海海床沉积冲刷现象有着重要意义,也为更进一步的研究打下了基础。 关键词:粘性泥沙沉降冲刷扬动 Abstract:This paper discuss three behaviors of the cohesive sediment in turn, including the cohesive sediment subsiding, cohesive sediment erosion and incipient motion of cohesive sediment, to open out the characters of its movement. It helps us find the rules of erosion in the river, offshore and estuary and it has important significance to further research. Keywords: cohesive sediment subsiding erosion incipient motion 一、引言 通常情况下,根据泥沙颗粒的大小和矿物成分,可以将泥沙分为非粘性沙和粘性泥沙两类。其中粘性泥沙主要是由粉沙(d<0.05mm)和粘粒(d<0.05mm)组成,这些黏性细泥沙淤积固结后根据物理性质不同又可分为浮泥,淤泥和粘土[1,2]。在多沙河流中(包括河床,河岸和滩地)粘性泥沙占有一定的比重,同时它还存在于水库、河口港湾、粉质海岸中,对这些河流的演变和治理有着重要影响[3]。因此,研究粘性泥沙的运动规律有着重要意义。本文在此主要讨论粘性泥沙的沉积,冲刷,扬动三个个方面,系统的阐述粘性泥沙的简单运动规律,以期获得总体认识。 二、群体泥沙颗粒的沉降规律 前人对颗粒群体沉速公式的研究,可大致划分为两类:一是粗颗粒均匀沙的沉速,二是含较多细颗粒的非均匀沙沉速。 (1)Batchelor(1972)认为球体在低含沙水体中沉降时,颗粒间及颗粒与周围水体的相互影响,其沉速与其在无限清水中沉速的差异,是平均值不为0的随机变量。他从统计理论出发,最后推导出低含沙量情况下群体沉速的理论公式 ωs/ω0=1-6.55Sv (1) 上式中当Sv≤0.05时,计算结果能与实验值基本符合;当Sv较大则偏差大。 (2)Richardson和Zaki 采用量纲分析与试验结果,建立如下群体沉速公式[4]

网络教育学院《桥涵水文》离线作业 学习中心: 层次:专升本 专业:土木工程(道桥方向) 年级: 2013年秋季 学号: 学生: 辅导教师:杨颖 完成日期: 2014年 3月 9日

大工14秋《桥涵水文》大作业及要求 注意:从以下五个题目中任选两个进行解答(注意:从题目一、二中选择一道计算题,并从题目三、四、五中选择一道问答题,分别进行解答,不可同时选择两道计算题或两道问答题);解答前,需将所选的题目进行复制(使老师明确你所选的题目)。 题目一:计算题 某水文站有22年的年最大流量观测资料,并已知其统计参数0.37V C =,0.17S C =,计算Q 、V C 、S C 和1%Q 的抽样误差,以及第一项的经验频率1P 的抽样误差。(1%=1.91K ,B =2.9) 解:(1)V C 的抽样误差: cv σ==0.056 1.08=0.061? (2)S C 的抽样误差: Cs σ= =0.534 (3)Q 的抽样误差 根据经验频率分析方法:由实测系列外特大值经验频率:P =M/(N+1);实测系列内其它项经验频率:Pm=P + (1-P)× (m-L)/(n-L+1) 得出经验频率计算表,经验频率点群点绘于海森几率格纸上,目估通过点群分布中心,并兼顾到特大值作曲线,得到经验频率曲线。 查表得,当CS =0.17时,P1=5%,Ф1=1.88 P2=50%, Ф2=-0.16, P3=95%, Ф3=-1.32 公式:Q - =(Q3× Ф1 -Q1× Ф3)/( Ф1 - Ф3) =[970×1.88-3120×(-1.32)]/[1.88-(-.32)] =1857 m 3/s

2004年1月SHUILI XUEBAO第1期 文章编号:0559-9350 (2004) 01-0028-05 泥沙起动条件的非线性理论 何文社,曹叔尤,雷孝章,刘兴年 (四川大学高速水力学国家重点实验室,四川成都 610065) 摘要:本文根据突变理论。分析了非均匀沙起动尖点突变模型的状态变量和控制变量,从尖点突变的标准方程出发,通过坐标变换和拓扑变换得出泥沙起动时的水流条件与泥沙因素之间的函数关系式,建立了能反映泥沙起动的尖点突变模型,得到泥沙起动的临界条件方程。并用尖点突变理论对泥沙起动现象进行了解释。关键词: 中图分类号: 关键词:河流动力学;非线性;尖点突变模型;泥沙起动 中图分类号:TV142 文献标识码:A 收稿日期:2002-09-03 基金项目:国家自然科学委员会与水利部联合资助项目(59890200);长江三峡工程泥沙问题“九五”项目(95-5-4) 作者简介:何文社(1966-),男,甘肃宁县人,博士,副教授,主要从事水力学及河流动力学研究。 由于水流的脉动,泥沙在床面位置、排列方式及粒径大小等几何条件的随机性,使得研究泥沙起动条件变得比较复杂。关于泥沙起动条件,早在1753年A.Brahms就提出了泥沙起动流速与泥沙重量的六分之一次方成正比的论断。1914年P.Forchheimer在这方面进行了系统的总结和评述。1936年A.Shields提出了众所周知且广为应用的表征均匀沙起动拖曳力临界条件的希尔兹曲线。到目前为止,国内外学者对泥沙起动进行了大量的研究。但有些研究结果认为,较细颗粒比同粒径均匀沙难于起动,而粗颗粒则比同粒径均匀沙更容易起动;有些学者认为中等粒径的颗粒容易起动。由此可见,非均匀沙的起动问题不能简单地用代表粒径按均匀沙规律来描述,而应从其本身所遵循的规律来进行探讨。以往研究的主要途径是采用传统的线性方法。事实上,泥沙由静止到运动是一个非线性的过程。近年来,随着非线性学科的发展,非线性学科的应用领域越来越广泛。针对泥沙起动特征,本文从突变论的角度对泥沙起动加以探讨。 1 突变理论的基本原理和研究方法 突变是指研究系统的状态随外界控制参数连续改变、而从一种稳定态跳跃式的转变到另一种稳定状态,或者说在系统的演化中,某些变量从连续逐渐变化导致系统的突然变化。突变理论的一个显著优点是,即使在不知道系统有那些微分方程,更不用说如何解这些微分方程的条件下,仅在少数几个假设的基础上,用少数几个控制变量便可预测系统的诸多定性或定量性态。突变理论比较重要的原理之一是:拓扑等价与结构稳定性。下面举一个简单例子来理解拓扑等价概念。如果在像皮板上画两种鱼的一种,然后只要拉伸或压缩就可以从一种图案连续地变为另一种图案,这种操作可以理解为拓扑变换。拓扑等价意味着他们的形态结构没有变,只是两个几何对象是拓扑等价的,经拓扑变换后他们的性质会保持不变。目前,在我们所用的初等突变理论,共有7种Thom基本突变类型[1]。王协康[2]等证明了泥沙起动具有尖点突变的性质。本文在此基础上,分析了非均匀沙起动尖点突变模型的状态变量和控制变量。从尖点突变的标准方程出发,通过坐标变换和拓扑变换,得到泥沙起动时的水流条件与泥沙因素之间的函数关系式,建立了能反映泥沙起动的尖点突变模式,并用尖点突变理论对泥沙起动现象进行了解释。 2 控制变量和状态变量的确定

1.桥梁环境概念,人类活动对桥梁环境有哪些影响? 以桥梁为主体,桥梁跨越的河流、海域、山涧峡谷等地形、地貌、地质等,桥位所在地区的气象、水文、地表植被、生物群落等,形成了桥梁的自然环境。 影响:1.河床采砂导致桥梁破坏及河床的抗洪能力下降2.山岭隧道的弃渣和生活区改河对自然环境的影响3.山区的纵向桥或高架桥对山区急流河槽水流的影响 2.河流、流域概念,及其相互关系【P17】 3.河段如何划分?各有什么特点?(一般的天然河流,从河源到河口可以按照河段的不同特性,划分为上游、中游和下游三个部分。) 上流是河流的最上段,,紧接河源,多处于深山峡谷中,陡坡流急,河谷下切强烈,流量小而水位变化大,常有急滩或瀑布,河底纵断面多呈阶梯型。中流是河流的中间段,两岸多为丘陵,河床比降较平缓,两岸常有滩地,冲淤变化不明显,河床较稳定。下游是河流的最下段,一般多处于平原区,河槽宽阔,流量较大,流速和底坡都较小,淤积作用明显,浅滩和河湾较多。 4.河流基本特征包括哪些,熟悉河流断面形状及组成部分。 基本特征: 河流断面、河流长度和河流比降。组成部分: 河床、河滩、河槽、主槽、边滩、高水位、低水位。 5.流域有哪些特征?各个特征对径流形成有什么影响? 特征: (1)几何特征——流域面积和流域形状 (2)自然地理特征——地理位置和地形影响:1.流域面积的大小直接影响汇集的水量多少和径流的形成过程

(2)流域形状主要影响流域内径流汇集的时间长短,也影响径流的形成过程 (3)由于降雨、蒸发等各种自然现象因素都随地理位置而变化;因此,一切水文特征也都与地理位置密切关系 (4)流域的地形一般以流域平均高程和流域平均坡度来表示。流域平均高程对降雨和蒸发都有影响。流域的平均坡度是确定径流汇流速度和汇流时间的重要因素。 6.总结山区河流和平原河流地形,河床形态,水文特点的区别,考虑建在山区河流和平原河流上的桥梁,处理上应有哪些不同?(需要加上桥墩的问题,结合P124等来考虑;参考P217的内容) xx河流的特点: 流域内坡面陡峻,岩石裸露,汇流时间短,而且降雨强度大,以致洪水暴涨暴落,水位和流量的变幅极大,往往一昼夜水位可上涨10m之多,但洪水持续时间不长。河床多为基岩、乱世和卵石组成,冲刷变形缓慢,河床比较稳定,但易受地震、山崩、滑坡、泥石流等的影响,造成河道突然堵塞而剧烈变化。平原河流的特点: 流域面积一般较大,而流域的平均坡度较为平坦,汇流时间长,河床开阔,调蓄作用大;洪水涨落较山区河流缓慢,洪水持续时间较长。水面和河床比降都较小,多为0.1‰~1‰;流速也较小,一般为2~3m/s,水流较平顺。 7.掌握径流形成过程,熟悉影响径流的主要因素 流域内,自降水开始到水量流过出口断面为止的整个物理过程成为径流形成过程。 因素: (1)气候因素——降雨、蒸发 (2)下垫面因素——流域的地形、土壤、植被、地质、湖泊等自然地理因素

1:简述桥面标高的定义,以及设计桥面标高要考虑哪些因素? 答:定义:桥面中心线最低点的高程。必须满足桥下通过设计洪水、流冰、流木和通航的要求,并且应该考虑壅水、波浪、水拱、河湾凹岸水面超高以及河床淤积等各种因素引起的桥下水位升高。 2:简述相关分析法的应用目的和简单直线相关分析计算步骤。 答:目的:水文统计中,资料系列愈长,组成的样本代表性就愈强,用以推算的总体参数值得抽样误差也就愈小。但实际工作中,能够搜集到的实际水文资料往往观测年限较短,有时还可能在观测期间有缺测年份,若能找到与它有客观联系的长期连续观测资料,就可以利用两实测资料系列之间的变量的统计相关,进行相关分析,对短期观测资料进行插补和延长,提高水文统计的精度。因此,相关分析也是水文计算的一种重要工具。 步骤:1、判断是否直线相关:①根据两系列中随机变量的各对应值,在坐标纸上绘出相应的点据,如果这些点据呈直线(带状)趋势分布,就说明两系列的变量之间存在着直线相关; ②通过点群绘制一条与这些点据配合最佳的直线,这条直线就称为两变量的回归线,该直线的方程式则称为两变量的回归方程式。2、求解直线相关关系:建立两变量间的回归方程式作为绘制回归线的依据:在坐标纸上,按各对应值绘出相应点据,并通过点群绘一条直线,由图可知,其直线方程式应为:y=ax+b 由图可知:各个点据与直线在铅直方向有离差yi-y,在水平方向却相等,所以:yi-y= yi-(axi+b )根据最小二乘方的原理,若要直线与各个点据配合最佳,就应该使离差的平方和为最小。 3::简述求矩适线法的基本步骤? 答:<1>将已知的随机变量系列,按大小递减次序排列,计算各项变量的经验频率,并在几率格纸上绘出经验频率点群,必要时也可以目估绘出经验频率曲线。 <2> 应用矩法公式计算均值Q和变差系数Cv,并假定Cs=m.Cv。 <3>观察理论频率曲线与经验频率曲线的符合程度,反复调整统计参数,直到两者符合的最好为止,即可确定统计参数Q、Cv和Cs的采用值及采用的理论频率曲线。 4:阐述大中桥水力计算的三大基本内容。 答:桥长、桥面最低标高:对于普通不通航河段,桥面中心最低标高=设计水位+桥下净空高度+桥梁上部结构建筑高度+各种水面升高值之和;对于有流冰流木漂浮物通过的河段,桥面中心最低标高=最高流冰或流木水位+桥下净空高度+桥梁上部结构建筑高度;对于通航河段,桥面中心最低标高=设计最高通航水位+按通航等级确定的基本通航净空高度+桥梁上部结构建筑高度;基础最小埋置深度:根据桥位河段具体情况,取河床自然演变冲刷,一般冲刷和局部冲刷的最不利组合,作为确定墩台基础埋深的依据。 5:流域的几何特征是如何影响径流的? 答:流域的几何特征主要是流域面积和流域形状。流域面积的大小,直接影响汇集的水量多少和径流的形成过程。在相同的自然地理条件下,流域面积越大,径流量就越大,但是流域对径流变化的调节作用也越大,因而洪水涨落比较平缓;流域面积越小,则径流量越小,但洪水涨落较为急剧.。流域形状则主要影响流域内径流汇集的时间长短,也影响径流的形成过程。 6:说明统计三参数、、对理论频率(分布)曲线的影响。 答:<1> Cv反映曲线陡坦情况;Cv越大表示曲线越陡;Cv=0是为一条水平线。Cv无负值。 <2> Cs反映频率曲线曲率大小;随着Cs的增大,曲线头部变陡,尾部变缓。Cs>2-3时曲线尾部趋向于水平线;Cs=0时为正态分布,在海森几率格纸上为一条直线;Cs<0时Cs越小,曲线头部越平,尾部越陡。年最大流量系列的Cs无负值,曲线总是头部较陡尾部较缓。<3> 反映了曲线位置的高低;其值越大曲线越高。(所有变化都是建立在其他两个数值不变的情况下)

7.有一条灌溉渠道,断面如图所示,通过粘性土壤地区,泥沙组成的平均粒径为0.03mm ,渠道长10公里,渠道坡降为1/3000,问引取清水,渠道水深为2m 时,会不会发生冲刷?如果发生冲刷,应如何修改渠道?(n=0.02) 解:(1)计算渠道水流的实际平均流速 渠道过水断面面积:m mh bh A 825.12122=?+?=+=, 湿周:m 21.825.11211222=?+?+=++=h m b χ, 水力半径:m 97.021 .88== = χ A R , 根据谢才公式和曼宁公式计算渠道水流的实际平均流速: m/s .J R n RJ C U 89.03000197 .002 0112 1 3 2 2 13 2 =?? ? ????= = = (2)计算渠道泥沙起动流速 由于泥沙组成的平均粒径为0.03mm ,属于粗粉土,所以采用考虑粘性的张瑞瑾公式计算渠道泥沙起动流速了: m/s 59.0) 10 03.0(210000000605.01003.065.16.171003.0210000000605.06.1721 72 .03 3 14 .03 2 1 72.014 .0=??? ? ? ??+? +??????? ???=??? ? ? ?++-?? ? ??=---d h d d h U s c ρρρ由于U >U c ,即渠道实际平均流速大于泥沙起动流速,所以渠道会发生冲刷。 (3)为减少冲刷,可采用减缓渠道坡降的途径来修改渠道。 10.河道左岸有一座灌溉引水闸,闸底高出河底2米,当河道流量为1000m 3/s ,河宽为100m ,水深为5m ,水温为20℃时,问粒径为1mm 的泥沙会不会进入渠道?哪种粒径的泥沙会进入渠道?(河道断面接近矩形) 解:(1)若要使粒径为1mm 的泥沙进入渠道,需使河道断面平均流速大于或等于泥沙扬动流速,即s U U ≥,其中: 河道断面平均流速: /s 25 1001000m A Q U =?== ,

泥沙沉速公式 研究泥沙沉速时很多方法都是从球体出发,但天然泥沙并非球体,它在下沉时受到的阻力比球体大,其阻力系数通常根据实验确定,关于泥沙的沉速,中外学者提出不少计算公式。岗恰洛夫公式 (1)层流区( D < 0.15㎜): ): (2)紊流区( D > 1.5㎜ (3)过渡区( 0.15 < D < 1.5㎜):考虑层流区和紊流区沉速公式的结构形式,认为在过渡区来说,几个主要变量的次方,应该介于层流区与紊流区之间。考虑量纲法则得到过渡区沉速公式 β反映粒径和温度变化改变粘滞性影响的一个附加因素。D0=0.15cm,计算时D应与D0的单位一致。 沙玉清公式 (1)层流区( D < 0.1㎜): (2)紊流区( D > 2㎜):

(3)过渡区 ( 0.1 < D < 2㎜ ) :引进两个无因次判数,一个名为沉速判数Sa ,是沙粒雷诺 数ωD/ν及阻力系数CD 的函数。 另一个名为粒径判数Φ,是沙粒雷诺数与沉速判数的函数 。 a S S D D g ν ωνγγγφ=??? ? ? ?-= 3 /23 /13 /1 适用条件:当粒径为0.062到2.0mm 时 张瑞瑾公式 泥沙下沉时的有效重力 3 1)(D K W S γγ-= K1为泥沙体积系数 泥沙下沉时颗粒所受阻力 2 232ω ρωρυD K D K F += K2和K3都是无因次系数 由W=F 得到

gD K K D K K D K K S γγγυυ ω-+???? ??+-=312 32322121 D C gD C D C S υγγγυ1 22 1--+?? ? ??= 并通过大量的泥沙实测资料得出: C1= 13.95 , C2= 1.09 则 此公式可满足层流区、紊流区和过渡区的要求。 (1)层流区: (2)紊流区: 窦国仁公式 ①既然在过渡区,绕流阻力有表面阻力和形状阻力两部分组成,所以过渡区总阻力F 总=F 表+F 形 。 ②绕流属层流状态时,因为泥沙颗粒背后不发生分离现象,在泥沙的表面全部处于滞性状态,泥沙所受的阻力是F 表 。当进入过渡状态时,泥沙表面一部分面积仍然受到表面阻力F 表,而剩下的那一部分的面积由于水流的分离现象,产生了形状阻力。根据实验观察,这个分离区域的大小,可以用分离角θ来表示。所以F 表、F 形~θ有关。 ③雷诺数ReD 表示惯性力与粘滞阻力的对比关系,而过渡区绕流阻力的变化过程正是粘滞

第四节河流泥沙的运动 一、推移质运动 推移质的运动来源于床面泥沙的起动。当床面泥沙起动达到一定程度后,床面会出现起伏不平的沙波,而沙波运动又往往是推移质运动的主要形式。因此,在介绍推移质运动时,往往需要涉及到河床泥沙的起动、起动流速及沙波运动的相关概念。 1.泥沙的起动流速 设想床面为泥沙组成且具有一定厚度,在这种水槽中施放水流,使水流的速度由小到大逐渐增加,直到使床面泥沙(床沙)由静止转入运动,这种现象称为泥沙的起动。泥沙颗粒由静止状态变为运动状态的临界水流条件,称为泥沙的起动条件。泥沙的起动条件常用起动流速U c 表示,它相当于床面泥沙开始起动时的水流平均流速U。 对于天然沙,其起动流速常由下式计算: U c = 4.661 3 1 h d(3-3) 式中,d为泥沙粒径;h为水深。适用范围:d>0.15~0.2mm。 泥沙的起动流速是关系到河床冲刷状态的重要判据,因此,对它的研究具有重要的理论与实践意义。例如,在研究坝下游河床冲刷时,首先需计算河床泥沙的起动流速。当河道实际水流流速U超过床沙的起动流速U c 时,就可判定,河床就会被冲刷;反之,河床就不会发生冲刷。河床在冲刷过程中,水深随之增加,流速降低,当发展到水流条件不足以使床面泥沙继续起动时,冲刷便会自动停止。再如,组成河床的泥沙粗细不均时,则细的颗粒被水流优先冲走,粗的颗粒留下来逐渐形成一层抗冲覆盖层,冲刷逐渐停止下来。河床冲刷前的高程与冲刷终止后的高程之差,即为河床的冲刷深度。 下面举例说明泥沙起动流速公式的具体实际应用方法及其意义。 算例:已知某水库下游河段河床沙质组成,河宽B=200m, 过水面积A=500m2,床沙平均粒径d=5.5mm, 问当水库下泄流量Q=500m3/s时,河床会否发生冲刷?可能冲深多少? 解:(1)判断河床会否发生冲刷? V = Q/A = 500/500 = 1.0 m/s H = 500/200 = 2.5 m 由沙莫夫公式 V c = 4.6d1/3H1/6 = 4.6×(5.5×10-3)1/3×2.51/6= 0.946 m/s ∵ V > V c ,∴河床会发生冲刷。