高中地理必修三

第一章区域地理环境与人类活动

第一节区域的基本含义

一、区域:

1.概念:一定的地域空间。

2.区域的特征:

a.有一定的界限

模糊的:植被区、气候区(针叶林和针阔混交林)

明确的:行政区(国家之间、两省之间、两州之间、两市之间等)

b.相似性、连续性(区域内部)

c.差异性(不同区域之间),不同区域具有不同的优势、特色和功能。

d.区域之间是相互联系的。

e.层次性(国家—省—市—区)

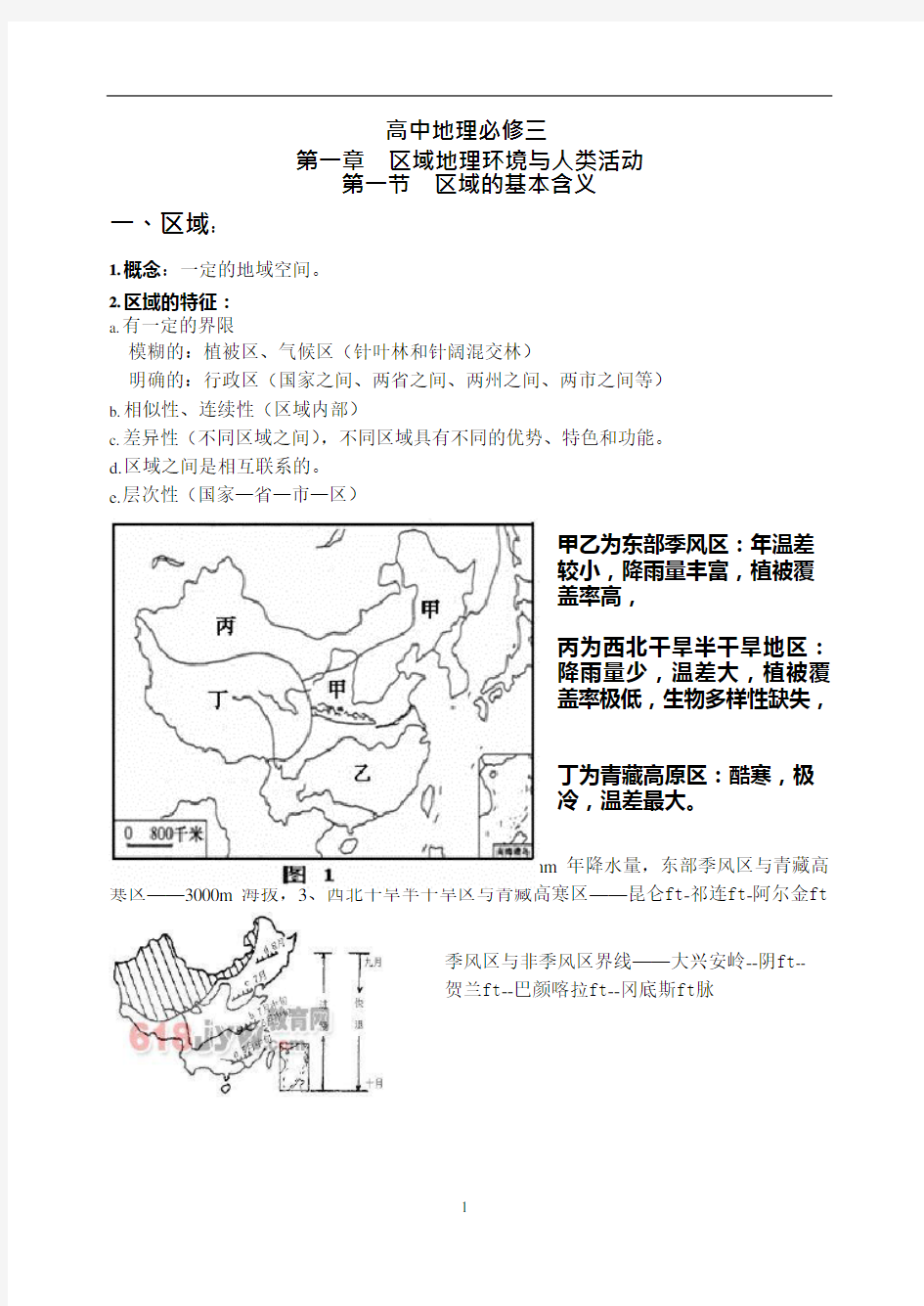

甲乙为东部季风区:年温差

较小,降雨量丰富,植被覆

盖率高,

丙为西北干旱半干旱地区:

降雨量少,温差大,植被覆

盖率极低,生物多样性缺失,

丁为青藏高原区:酷寒,极

冷,温差最大。

划分界线:西北干旱半干旱区与东部季风区——400mm 年降水量,东部季风区与青藏高寒区——3000m 海拔,3、西北干旱半干旱区与青藏高寒区——昆仑ft-祁连ft-阿尔金ft

季风区与非季风区界线——大兴安岭--阴ft--

贺兰ft--巴颜喀拉ft--冈底斯ft脉

二、区域的空间结构:一个地区各种区域要素的相对位置关系和空间分布形式。

区域要素:自然地理条件、社会经济活动、人口状况、城市化水平、对外开放程度城镇地域:范围小、非农业生产活动

乡村地域:范围大、从事农业生产活动

空间分布形式:农业地域——面状,交通运输线路——线状或者网状

城市、工厂——点状,城市群、工业区——岛状

三、区域产业结构:

1. 概念——三次产业及其内部的比例关系

第一产业:农业——种植业、林业、牧业、渔业

第二产业:工业、建筑业——加工、制造、生产、装配、采掘业等

第三产业:服务业——交通运输、通讯、信息、金融、银行、保险、旅游、博彩、

商业、酒店等

2. 三次产业的结构差异主要体现在:三次产业产值占国内生产总值的比重、三次产业

从业人员的比重、三次产业的内部构成(例:第二产业轻重工业的比重,第一产业种植业和林业的比重)

3. 发展水平较低的区域第一产业比重较大;工业区域第二产业比重较大;发展水平较高的区

域

第三产业和第二产业比重较大,第一产业比重较小(比重小产值不一定小,例如美

国)

4. 发达国家的产业结构大体上经历了以下 5 个阶段:

a :一 > 三 > 二 b. 一 > 二 > 三 c. 二 > 一 > 三 d 二 > 三 > 一 e. 三 >二 > 一

(一、二、三分别代表第一产业、第二产业和第三产业)

A 为一二阶梯分界线:昆仑ft —祁连ft —横断ft 脉

B 为一二阶梯分界线:大兴安岭—太行 ft —巫ft —雪峰ft

C 为季风区与非季风区分界线:大兴安岭--阴ft --贺兰ft --巴颜喀拉ft --冈底斯ft 脉

D 南北方分界线:秦岭——淮河

第二节区域的发展阶段

一、衡量区域发展水平的指标:

人均GDP、人均GNP、三次产业产值比重等,将区域划分为发展中地区(亚非拉美)和发达地区(欧洲、北美洲、大洋洲)

综合指标:人文发展指数(HDI)——预期寿命、受教育程度、国内生产总值二、区域开发方式:

粗放型——以自然资源的大规模开发和生态环境的大范围破坏为代价获得区域在

短时间内高速发展。

集约型——注重自然资源的合理开发和深度利用,强调以较少的资源和环境代

价获得区域的可持续发展。

三、区域发展的趋势:平衡——不平衡——平衡——…………….

四、区域发展阶段:

1.传统农业阶段:传统农业比重较大;工业起步(主要是资源密集型和劳动密集型工业)

交通线路少;对外开放程度低。——区域发展处于低水平均衡状态

(典型的自给自足)。

2.工业化阶段:第二产业比重较大并且产值增长的较快,第三产业加速发展;劳动力由

第一产业向二、三产业大规模转移;出现大中心城市核工业基地;对外

开放程度逐渐提高——区域发展处于不平衡的加速阶段。

工业化阶段后期由于资源、环境、人口的矛盾导致区域逐渐衰落

3.高效益综合发展阶段:二、三产业占相当大比重;工业化、城市化水平较高;劳动密

集型和资源密集型企业向资金密集型和技术密集型全面升级;第三产

业产值增长速度和产值超过第二产业;形成交通运输网和信息商务网

络;对外开放水平很高。——区域发展处于高水平均衡状态。

五、我国东北老工业基地简介:(以辽中南重工业区为代表的东北老工业区)东北地区范围:黑龙江、吉林、辽宁

主要矿产资源有:煤矿:黑龙江鸡西、鹤岗、双鸭ft

辽宁抚顺、葫芦岛

铁矿:辽宁鞍ft、本溪、辽阳

河流:黑龙江、松花江、乌苏里江、辽河

边境邻国:俄罗斯、朝鲜,隔海相望日本、韩国

著名工厂:哈飞(汽车、飞机)、长春一汽(汽车)、辽宁鞍钢(钢材)、耀华玻璃厂

第三节区域发展差异

一、东、中、西部地区(三大经济地带)的划分

1.依据:自然条件、经济基础、发展差异、对外开放程度

2.范围:(不包括港澳台)

(1)东部低地区(12 省市):辽、冀、京(不沿海)、津、鲁、苏、沪、浙、闽、粤、琼、桂(2)中部地区(9 省):黑、吉、内蒙古、晋、豫、皖、鄂、湘、赣

(3)西部地区(10 省市):新、甘(陇)、宁、陕(秦)、渝、川(蜀)、贵(黔)、云(滇)

藏、青

二、南方和北方

1.分界线:秦岭——淮河一线(33°N)

秦岭——淮河还是以下地理事物的分界线:

气温:1 月份0℃等温线

温度带:暖温带和亚热带的分界线

降水:年降水量800mm 年等降水量线

干湿地区:湿润地区与半湿润区的分界线

气候:亚热带季风气候和温带季风气候的分界线

农作物:旱地农业与水田农业的分界线(水稻生产与小麦生产的分界线)

自然带:亚热带常绿阔叶林与温带落叶阔叶林的分界线

地形上:该线以北地形完整,以大高原和平原为主。该线以南地形破碎,以盆地和丘陵为主(华北平原与长江中下游平原的分界线)

土壤上:棕壤(北)和红、黄壤(南)的分界线

河流:该线以北的河流流量小、水位变化大、有结冰期、含沙量大

该线以南的河流流量大、水位变化小、无结冰期、含沙量小(长江和黄河的分水岭)熟制:农作物一年两熟(或两年三熟)与一年两熟的分界线

三、西部大开发(1999 年国家宣布实施)

1.范围:10+2+3 新、甘(陇)、宁、陕(秦)、渝、川(蜀)、贵(黔)、云(滇)、藏、青

内蒙古自治区、广西(桂)以及三个少数民族自治州

2.开发前提(原因):西部地区自然资源丰富,矿产资源、油气资源、水能资源土地资源等有突出优势,发展潜力大。但是西部地区基础设施落后,人才、技术、资金匮乏。

3.注意问题:西部地区生态环境脆弱,注意保护生态。走可持续发展之路。

4.西部大开发的意义:缩小东西部地区发展差距。

加强民族团结,保持社会稳定和边疆安全。

扩大国内市场需求。

为东部地区提供源源不断的资源。

为西部地区创造效益。

第四节区域经济联系

一、当代世界经济的两大发展趋势:区域经济一体化和经济全球化(区域经济合作是区

域经济联系的重要表现)

1.经济全球化:生产贸易金融管理等经济行为在全球范围内大规模活动。——对世

界各国来说机遇和挑战并存。2001 年12 月11 日我国正式加入世界贸易组织

(WTO)

3.区域经济一体化:地理上相邻的国家或地区,为维护共同的经济利益(加强经济联系与合作,彼此通过契约与协定在区域内逐步消除贸易与非贸易壁垒,协调成员国的经济政策使商品资本劳务技术自由流通)成立的区域经济组织

4.主要区域经济组织:

APEC、EU、OPEC、NAFTA、AFTA、EEA、EFTA、EEA、CUSFTA

5.会区分区域经济组织与自然科学组织、文化组织以及军事组织

二、西部大开发实施后,东西部地区经济合作加快的表现

1.对口帮扶成效明显

2.西部地区招商引资发展较快

3.东西部地区合作中科技信息人才联系日益密切

4.东西部地区实线相互发展

三、资源的跨区调配

原因:西部地区资源丰富,能源优势突出。水资源南多北少。东部地区经济发达人才多、资金足、技术发达、管理水平高但是资源短缺。

1.南水北调工程:四横三纵———长江、黄河、淮河、海河加上三条输水线路(a)东

线工程:线路:长江下游扬州—京杭运河—天津(另外一路到烟台、威海)特点:

利用京杭运河,工程量小。但是需逐级提水运营成本高。

(b)中线工程:线路:丹江口水库—沿唐白河流域西侧—黄淮海平原西侧—郑州以西穿

黄河—沿京广铁路西侧—北京、天津

特点:可实现自流,但是工程量大需要开凿输水线路,移民量大。

(c)西线工程:线路:长江上游通天河、支流雅砻江、大渡河—黄河上游

特点:需要穿越巴颜喀拉ft,水量最大,水质最好

进展情况:未动工

2.意义:

(a)对调入区:缓解水资源短缺,为工农业生产以及生活提供用水,加快经济发展,有

利于回补地下水,若灌溉不科学导致土壤次生盐碱化。

(b)对调出区:蓄水影响小气候。

2.西气东输:

主线(长线):线路:新疆塔里木盆地轮南——上海

沿线经过省区9 个:新、甘、宁、陕、晋、豫、皖、苏、沪

沿线经过的地形区:复杂戈壁、沙漠、黄土高原、华北平原、长江中下

游平原(三次跨黄河一次跨长江)

特点:距离最长、口径最大、站场最多、地形区复杂、工程量大

短线:四川重庆(川渝)—湖北湖南(湘鄂)

意义:改善沿线和东部地区的能源结构,减轻大气污染。拉动西部地区的经济发展

缓解铁路运煤的压力。破坏沿线的生态环境。

3.西电东送:

(a)北线:

线路:ft西陕西内蒙古——京津唐

类型:火电、水电

(b)中线:三峡、葛洲坝——沪宁杭

类型:水电为主

(c)南线:云南、广西、贵州——珠江三角洲

类型:水电为主

意义:为东部地区经济发展提供动力、为西部地区创造经济收入。缓解运煤给铁路带来的压力。

4.晋煤外运:

运煤铁路线:大秦线(ft西大同——河北秦皇岛)

朔黄线(ft西朔州——河北黄骅)

焦柳线(扩展到河南洛阳——广东湛江)

侯月线(ft西侯马——河南月ft)

石太线(石家庄--太原)

丰沙线(丰台--沙城--大同(京包线的一部分)

焦日线(焦作—日照)

影响:为运入地提供能源,但是带来废渣处理问题

为运出地创造经济效益,但是导致产业结构偏低。地面沉降

四、产业转移

路线:沿海企业向内地、台湾向大陆、广东边远地区的产业集群

原因:原料价格、工资与地价水平、公用事业费用、等的差异导致产业向低成本地区转移,

影响:促进迁入地工业化和城市化,高耗能高污染企业对迁入地环境造成不利影响。转移的主要工业为:劳动密集性、高耗能高污染型、资源密集型的工业。

一个地区的产业发展一般经历为:劳动、资源、能源密集型向资金、技术密集型转变

1.西北地区概况我国西北地区荒漠化问题

⑴位置范围:位于大兴安岭以西,昆仑ft—阿尔金ft—古长城一线以北;在行政区划上大致包括新疆、宁夏、甘肃、青海、陕西北部和内蒙古大部;

⑵地形特征:东部是辽阔坦荡的高原,西部ft脉和盆地相间分布。

⑶主要景观:干旱是最显著的自然特征。形成草原、荒漠为主的景观。

2.荒漠化

⑴概念:发生在干旱、半干旱地区以及一些半湿润地区的土地退化。

⑵表现:耕地、草地、林地等退化引起的土地沙漠化(西北)、石质荒漠化(西南)

、次生盐渍化(华北)、草场退化(内蒙古)、红漠化(东南)、土壤肥力下降(东北)。

⑶西北地区荒漠化的原因:

自然因素:①气候干旱,多戈壁荒漠;②植被稀疏,多沙质沉积物;

③大风日数多且集中。

人为因素:

①根本原因:人口激增对环境的压力;人类活动不当,对资源的不合理利用。

②直接原因:过度樵采、过度放牧、过度开垦、水资源的不合理利用、工矿交通建设。

3.荒漠化防治的对策和措施

治理原则:维护生态平衡与提高经济效益相结合,治ft、治水、治碱、治沙相结合重点:治理已遭沙丘入侵、风沙危害严重的地段。

治理方针:预防为主,防治结合,综合治理。

治理措施:①合理利用水资源②利用生物措施和工程措施构筑防护林体系(三北防护林)③调节农、林、牧用地之间的关系④采取综合措施,多途径解决农牧区的能源问题⑤控制人口增长

洞庭湖湿地问题

一、湿地:水位经常接近地表或为浅水覆盖的土地。

主要包括:人工湿地:水库、鱼塘、稻田

自然湿地:沼泽、江河湖泊(纳木错)、红树林、滩涂,水深小于6

米的浅海区。

洞庭湖湿地位于湖南省,有湘江等四条河汇入,与长江相通。

二、湿地的作用:提供水资源、调节局部小气候、涵养水源、调蓄洪水、美化环境、净

化水体、提供农副产品、保护生物多样性、航运等。被称为“地球之肾”

三、湿地问题:面积减小、数量减少。功能减少或者丧失。

洞庭湖湿地面积减小的原因:围湖造田、河沙淤积。

四、保护措施:防治水污染、治理上游水土流失问题、退耕还湖、封ft育林、平垸行洪、

以工代赈、移民建镇、疏浚河道

田纳西河的治理与开发

一.田纳西河简介

1.发源于美国阿巴拉契亚ft脉西坡,是密西西比河的二级支流,是俄亥俄河的一级支流。

2.地形:上游ft地丘陵、中游丘陵、下游平原。

3.流域内气候特征:亚热带季风性湿润气候,水汽来源于墨西哥湾和加勒比海,冬季和

早春(12 月到次年4 月)持续降雨。

4.资源:煤炭石油资源丰富。水能资源丰富(落差大、降雨多)

二.治理前:过度垦殖、滥伐森林、经常性暴雨导致该区水土流失严重,土地荒芜,农业生产条件恶劣,对田纳西河的开发仅限于航运。

三.治理:

1.成立田纳西河流域管理局(TVA),

2.核心:水资源的(梯级)开发。长期方案:防洪、发电、灌溉、航运、旅游。

3.方针:薄利取胜,将廉价充足的电力供应当地企业。

4.工业部门:高耗能工业(化工、冶金、建材)

5.农业:因地制宜,坡地栽种果树蔬菜、平原种植棉花(美国的棉花带)、玉米、大豆。利用发电厂的余热发展温室蔬菜。兴建水库发展渔业。风景区公园众多。

6.治理结果:洪灾得到有效控制、形成庞大的常年通航的航运网、拥有全美最大的水电

火电核电相结合的电力系统,建成以电力工业为龙头、高耗能工业为骨干的综合性工业

基地。

7.治理经验:设置专门的开发机构、因地制宜选择开发重点、不断加大开发力度、提高

流域的开放度。

美国的农业生产

一.美国:国土面积962 万平方公里,位居全球第四;人口总量超过三亿人,居世界第三。

1.地理位置:美国本土位于北美洲中部(25°N 到49°N),位于西半球,领

土还包括北美洲西北部的阿拉斯加和太平洋中部的夏威夷群岛等。其北与加拿大接壤,南靠墨西哥湾,西临太平洋,东濒大西洋。

2.气候:中部温带大陆和高原ft地气候,东南部属亚热带气候,东北温带气

候,西部沿海地区分布有温带海洋性气候和地中海气候。

3.河湖:密西西比河全长6020 公里,居世界第四位。北美洲中东部的大湖群——五大湖。包括苏必利尔湖、密歇根湖、休伦湖、伊利湖和安大略湖,属冰川湖,

总面积24.5 万平方公里,为世界最大的淡水水域,其中密歇根湖属美国,其余 4 湖

为美国和加拿大共有。苏必利尔湖为世界最大的淡水湖,

4.地形:东部阿巴拉契亚ft脉,中部平原,西部落基ft脉

二.农业生产

1.农业生产布局特点:地区专门化(经济效益对专门化起决定性影响)

2.优越的自然条件:温带地区水热丰富、平原面积大(占国故面积的1/2)、土壤肥沃、

河湖众多水源丰富

3.社会经济条件:交通发达、国家政策、科技发达机械化水平高劳动生产率高

4.农业带分布:

5.美国农业可持续发展的对策:生态农业、精确农业(利用到3S)、有机农业、节水农业、处方农业(控制化肥、农药)

水源缺乏——滴灌

水土流失——植树造林

农产品农药超标——生物防治

土壤肥力下降——休耕轮作

土壤侵蚀——免耕

粮食短缺——基因工程

德国鲁尔区

鲁尔区的自然条件:

1.位于德国西部煤炭储量占全国3/4,19 世纪形成传统重工业区,(德国工业的

心脏)主要工业为采煤、钢铁、化学、机械制造。

2.主要城市:杜伊斯堡、埃森、多特蒙德等

3.铁矿石来源于:法国、俄罗斯、瑞典

4.鲁尔区衰落原因:

廉价石油的竞争、钢铁危机,(最先衰落的产业是煤炭开采和钢铁工业)产业结构单一

环境污染严重(莱茵河被称为欧洲的下水道)

5.治理措施:

对传统企业进行集中化合理化改造,

引进和发展新兴工业以及服务业

经济结构多元化(化工、电子、汽车、机械制造、通讯、旅游、传媒)

加强基础设施的建设和美化环境

6.工业布局的调整:原先的工业布局,以接近原料地为原则(燃料为主要因素)

后来为接近铁矿石的进口,产业逐渐向莱茵河下游靠近(开始考虑交通输

对铁矿石的进口以及钢材出口的影响)

珠江三角洲地区的工业化与城市化

1.工业化和城市化的背景及地理条件

⑴发达国家和地区的产业结构调整:①第二产业所占比重不断下降,第三产业所占比重不断上升;②工业内部,劳动力和资源密集型产业所占比重不断下降,技术、知识密集型产业所占比重不断上升。

⑵国家的对外开放政策:最先改革开放的地区,给予许多优惠政策,使珠江三角洲地区优先于其他地区吸引外资。

⑶良好的区位条件:位于我国南部沿海,毗邻港澳,靠近东南亚;发挥劳动力丰富、地价低廉的优势,就近接受港澳产业的扩散,利用港澳贸易渠道,大量出口商品。

⑷全国最大的侨乡之一。

2.工业化城市化推进的阶段

⑴工业化的推进:①第一阶段:1979—1990 年,劳动密集型产业成为这一阶段的主导产业。②第二阶段:1990 年以后高技术产业产业逐渐取代劳动密集型产业而成为主导产业。

3.问题与对策

⑴产业升级面临困境(与长三角相比产业基础、科技实力、人才队伍和市场腹地都处于劣势)——产业结构调整:重工业和机械制造业不发达,以产业基础较好的广州市为基地,发展汽车、钢铁、石化、造船等原材料工业与装备制造业,以此推动产业升级。

⑵城市建设相对落后(城市规划建设管理落后,缺少分工合作)——构建大珠江三角洲城市群:构建以广州、深圳、香港为核心的大珠江三角洲城市群。

⑶生态环境问题日趋严重(酸雨、水质型缺水、噪声等)——加强规划与

管理。

⑷ “城中村” :城市郊区出现的已经转变为以从事工商业为主的村落。

地理信息技术

1.地理信息技术

⑴概念:获取、管理、分析和应用地理空间信息的现代技术的总称。

⑵类型:遥感RS、全球定位系统GPS、地理信息系统GIS

⑶应用领域:资源调查、环境监测、自然灾害防御监测、导航等。

2.遥感(RS)

⑴概念:人们在航空器上利用一定的技术装备怼地表物体进行远距离的感知

⑵应用:环境监测、自然灾害防御监测等

3.全球定位系统(GPS)

⑴概念:利用卫星,在全球范围内实时进行导航、定位的系统。

⑵作用:为各类用户提供精密的三维坐标(经纬度、海拔)、速度和时间。

⑶特点:全能性(陆地、海洋、航空和航天)、全球性、全天候、连续性、实时性

4.地理信息系统(GIS)

⑴概念:专门处理地理空间数据的计算机系统,用于所有用到地图或需要处理地理空间数据的领域。

⑵应用:区域地理环境研究和城市管理。(图层叠加)

5.地理信息技术与数字地球:遥感(RS)获取信息,全球定位系统(GPS)信息的空间定位;地理信息系统(GIS)处理信息,分析表达结果。

数字地球:是指数字化的地球,即把整个地球信息进行数字化后,由计算机网络来管理的技术系统。在区域地理环境研究和城市管理中得到应用。

“”

“”

At the end, Xiao Bian gives you a passage. Minand once said, "people who learn to learn are very happy people.". In every wonderful life, learning is an eternal theme. As a professional clerical and teaching position, I understand the importance of continuous learning, "life is diligent, nothing can be gained", only continuous learning can achieve better self. Only by constantly learning and mastering the latest relevant knowledge, can employees from all walks of life keep up with the pace of enterprise development and innovate to meet the needs of the market. This document is also edited by my studio professionals, there may be errors in the document, if there are errors, please correct, thank you!