2009年,美国经济学家埃莉诺·奥斯特罗姆和奥利弗·威廉森以经济治理研究一同摘取诺贝尔经济学奖。 2008年,美国麻省理工学院经济学教授克鲁格曼以在分析国际贸易模式和经济活动的地域等方面所作的贡献获诺贝尔经济学奖。 2007年,明尼苏达大学的赫维茨、芝加哥大学的马斯金,以及美国普林斯顿高等研究中心的罗杰·B.迈尔森为机制设计理论奠定基础而分享诺贝尔经济学奖。 2006年,美国哥伦比亚大学教授、就业与增长理论的著名代表人物埃德蒙·菲尔普斯,以在加深人们对于通货膨胀和失业预期关系的理解方面所做贡献而获奖。 2005年以色列经济学家罗伯特-奥曼和美国经济学家托马斯-斯切林,因“通过博弈论分析加强了我们对冲突和合作的理解”所作出的贡献而获奖。 2004年出生在挪威的经济学家基德兰德和美国经济学家普雷斯科特。这两位经济学家因对动态宏观经济学所作出的贡献获奖。他们的研究工作解释了经济政策和技术的变化是如何驱动商业循环的。 2003年美国经济学家罗伯特·恩格尔和英国经济学家克莱夫·格兰杰。他们发明了“处理许多经济时间序列两个关键特性的统计方法:时间变化的变更率和非平稳性。” 2002年美国普林斯顿大学的丹尼尔-卡赫内曼(拥有美国和以色列双重国籍)和美国乔治-梅森大学的弗农-史密斯。丹尼尔-卡赫内曼将源于心理学的综合洞察力应用于经济学的研究,从而为一个新的研究领域奠定了基础。维农-史密斯为实验经济学奠定了基础,他发展了一整套实验研究方法,并设定了经济学研究实验的可靠标准 2001年三位美国学者乔治-阿克尔洛夫、迈克尔-斯彭斯和约瑟夫-斯蒂格利茨。他们在“对充满不对称信息市场进行分析”领域做出了重要贡献。 2000年美国芝加哥大学的詹姆斯-J-赫克曼和加州大学伯克利分校的丹尼尔-L-麦克法登。他们在微观计量经济学领域作出了贡献。詹姆斯-赫克曼对分析选择性抽样的原理和方法所做出的发展和贡献,丹尼尔-麦克法登对分析离散选择的原理和方法所做出的发展和贡献。”

2012年诺贝尔经济学奖获得者主要理论及贡献 瑞典皇家科学院15日宣布,将2012年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家阿尔文·罗思和劳埃德·沙普利,以表彰他们在“稳定匹配理论和市场设计实践”上所作的贡献。 瑞典皇家科学院常任秘书诺尔马克当天在皇家科学院会议厅用瑞典语和英语宣读了获奖者名单。颁奖声明说,尽管两位获奖者独立地进行了各自的研究,但沙普利的基本理论与罗思的实证实验相结合,产生了一个研究和改善众多市场功能的领域。今年的经济学奖实际上授予的是一个杰出的经济工程范例。 随后,诺贝尔经济学奖评选委员会主席佩尔·克鲁塞尔和其他评委介绍了获奖者的研究成果。他们表示,两位获奖者在不同经济主体如何匹配以及匹配形式的各种可能性方面进行了深入研究。 诺贝尔经济学奖评选委员会在声明中说,沙普利采用了所谓的合作博弈理论并比较了不同的匹配方法。其研究重点是如何使双方不愿打破当前的匹配状态,以保持匹配的稳定性。沙普利分析出一种被称为“盖尔-沙普利法则”的特定方法,以保证总能获得稳定的匹配,这一机制还可对相关各方试图操纵匹配过程加以限制。他的研究还揭示了如何通过机制设计对市场的某方产生系统性收益。罗思的贡献在于,他发现沙普利的理论能够阐明一些重要市场是如何在实践中运作的。通过一系列研究,他发现“稳定”是理解特定市场机制成功的关键因素。之后,他将这些研究成果运用于实验,并帮助重新设计了现有的诸多匹配机制。在沙普利理论的基础上,罗思还加入了对道德约束或其他特定条件的考量。 据了解,在诸如器官捐献者与接受移植病人之间如何匹配器官资源,在学生与大学之间如何配置教育资源,或者在网络搜索引擎提供的广告位与广告商之间如何进行有效匹配,如何高效完成匹配等广泛领域,这些理论和实践都有应用。

历届诺贝尔经济学奖得主(1969—2014) 获奖时 年份获得者(国家)得奖原因所在机构领域Affiliation at the time of the Field award 1969 朗纳·弗里施 Ragnar Frisch[2]他们建立了动态模型来分析经挪威奥斯陆大学计量经济学(挪威)济过程,前者是现代经济学的 简·丁伯根 Jan Tinbergen[3] (荷兰) 奠基人之一,后者是全综合性 宏观经济模型的首创者。 荷兰经济学院(The Netherlands School of Economics) 计量经济学 1970 1971 1972 1973 1974 保罗·萨缪尔森他发展了数理和动态经 济理 Paul A. 论,将经济科学提高到新的水美国麻省理工学院 Samuelson[4]平,他的研究涉及经济学的全(MIT) (美国)部领域 西蒙·库兹涅茨在研究人口发展趋势及人口结 Simon Kuznets[5]构对经济增长和收入分配关系美国哈佛大学(美 国)方面做出了巨大贡献 约翰·希克斯 John R. Hicks [6] (英国) 万灵学院(牛 津大学) 肯尼斯·约瑟他们深入研究了经济均衡理论 夫·阿罗和福利经济理论 Kenneth J. 美国哈佛大学 Arrow[7] 美国) 华西里·列昂惕 夫发展了投入产出方法,该方法 Wassily 在许多重要的经济问题中得到美国哈佛大学 Leontief[8]运用 (美国) 纲纳·缪达尔 Gunnar Myrdal[9] (瑞典)弗里德里希·奥他们深入研究了货币理论和经古斯 特·冯·哈耶济波动,并深入分析了经济、数据暂无克社会和制 度现象的互相依赖 Friedrich August von Hayek [10] (英 国) 一般均衡理论, 局部均衡理论 经济增长, 经济史 一般均衡理论, 福利经济理论 投入产出分析 宏观经济学 制度经济学

历届诺贝尔经济学奖得主及其主要贡献(1969—2015) 诺贝尔经济学奖的由来 诺贝尔经济学奖(The Prize in Economic Sciences),是由瑞典银行在1968年,为纪念诺贝尔而增设的并非诺贝尔遗嘱中提到的五大奖励领域之一,全称为“纪念阿尔弗雷德-诺贝尔瑞典银行经济学奖(The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel)”,通常称为诺贝尔经济学奖(Nobel economics prize),也称瑞典银行经济学奖。 1969年(瑞典银行的300周年庆典)第一次颁奖,由挪威人弗里希和荷兰人扬-廷贝亨共同获得,美国经济学家萨缪尔森、弗里德曼等人均获得过此奖。 2015年诺贝尔经济学奖将于斯德哥尔摩时间10月12日13时(北京时间12日19时)举行。 经济学奖并非根据阿尔弗雷德-诺贝尔的遗嘱所设立的,但在评选步骤、授奖仪式方面,与诺贝尔奖相似。奖项由瑞典皇家科学院每年颁发一次,遵循对人类利益做出最大贡献的原则给奖。 诺贝尔经济学奖可以颁发给单个人,也可以最多由三人分享,其主要目的是表彰获奖者在宏观经济学、微观经济学、新的经济分析方法等领域所作的贡献。今年的诺贝尔经济学奖奖金仍为1000万瑞典克朗(约合140万美元)。 “诺贝尔经济学奖”历届获奖者名单 从1969年至2015年诺贝尔经济学奖已经颁发了47次,获奖者人数达76人,其中包括美国著名的经济学家萨缪尔森、弗里德曼。 1969年 拉格纳·弗里希(RAGNAR FRISCH)挪威人 简·丁伯根(JAN TINBERGEN)荷兰人 主要贡献:他们发展了动态模型来分析经济进程。前者是经济计量学的奠基人,后者经济计量学模式建造者之父。 1970年 保罗·安·萨默尔森(PAUL A SAMUELSON )美国人 主要贡献:他发展了数理和动态经济理论,将经济科学提高到新的水平。他的研究涉及经济学的全部领域。 1971年 西蒙·库兹列茨(SIMON KUZNETS )美国人 主要贡献:在研究人口发展趋势及人口结构对经济增长和收入分配关系方面做出了巨大贡献。 1972年 约翰·希克斯(JOHN R. HICKS)英国人 肯尼斯·约瑟夫·阿罗(KENNETH J. ARROW)美国人 主要贡献:他们深入研究了经济均衡理论和福利理论。 1973年 华西里·列昂惕夫(W ASSIL Y LEONTIEF)苏联人 主要贡献:发展了投入产出方法,该方法在许多重要的经济问题中得到运用。 1974年 弗·冯·哈耶克(FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK)澳大利亚人

不同市场类型的划分和特征对比 P=D=MR=AR 单个厂商面对的需求曲线既是它的平均收益曲线,也是它的边际收益曲线。在这条AR=D 厂商的需求曲线即市场的需求曲线,是一条向右下方倾斜(较为平坦,接弯折的需求曲线AR=D 各个厂商在给定其竞争对手的行为后将做它所能做得最好的。 AR=D 厂商的需求曲线即市场的需求曲线,是一条向右下方倾斜(较为陡峭)的曲线,与平均收益短期供给曲线 P=SMC ,且P ≥minAVC 长期供给曲线分为成本不变、成本递增和成本递减 斯塔克伯格模型 基本假设:同时确定产量变为依次确定产量 先行者处于比较有利的地位 需求变动导致价格变化,但产量不变 2.MR=MC P>MC MR MR=LMC=SMC=LAC=SAC 其中:MR=AR=P MR=SMC=LMC P>MC MR 诺贝尔经济学奖 2008年诺贝尔经济学奖北京时间13日在瑞典斯德哥尔摩揭晓。保罗·克鲁格曼获得诺贝尔经济学奖。诺贝尔奖委员会授予他的颁奖词是,因为其在贸易模式上所做的分析工作和对经济活动的区位理论的贡献,使他能够获此殊荣。 2007年诺贝尔经济学奖授予莱昂尼德·赫维奇、埃里克·马斯金和罗杰·迈尔森3名美国经济学家,以表彰他们在创立和发展“机制设计理论”方面所作的贡献。 2006瑞典皇家科学院9日宣布,将2006年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家埃德蒙·费尔普斯(EdmundS.Phelps),以表彰他在加深人们对于通货膨胀和失业预期关系的理解方面所做的贡献。诺贝尔经济学奖评委会指出,费尔普斯的研究对于经济学理论的发展和国家经济政策的制定起着决定性的影响。 [2005]年度诺贝尔经济学奖揭晓,以色列耶路撒冷希伯来大学数学研究院教授罗伯特-奥曼(Robert J. Aumann)和美国马里兰大学公共政策学院教授托马斯-谢林(Thomas C. Schelling)因在博弈论方面的贡献共同分享了这一殊荣。 瑞典诺贝尔基金会官方网站透露了近20年诺贝尔经济学奖得主名单及其主要贡献(即获奖理由): [2004年] 挪威经济学家芬恩-基德兰德(Finn E. Kydland)和美国经济学家爱德华-普雷斯科特(Edward C. Prescott) 获奖理由:在动态宏观经济学方面做出了巨大贡献。 [2003]罗伯特·恩格尔(Robert F. Engle)和克莱夫·格兰杰(Briton Clive WJ Granger) 发明了处理许多经济时间序列两个关键特性的统计方法:时间变化的变更率和非平稳性。 [2002]丹尼尔-卡恩曼(Daniel Kahneman)和弗农-史密斯(Vernon L. Smith)。 丹尼尔-卡恩曼“将来自心理研究领域的综合洞察力应用在了经济学当中,尤其是在不确定情况下的人为判断和决策方面作出了突出贡献。”弗农-史密斯“建立了实验室实验,并将其作为一种工具应用于经验经济分析中,尤其是在选择性市场机制的研究中获得了突出成就。” [2001]乔治·阿克尔洛夫(GeorgeA.Akerlof)、迈克尔·斯彭斯(A.MichaelSpence)和约瑟夫·斯蒂格利茨(JosephE.Stiglitz)对充满不对称信息市场进行分析领域所作出的重要贡献[2000]詹姆斯·赫克曼( JAMES J. HECKMAN) 丹尼尔·麦克法登( DANIEL L. McFADDEN) 在微观计量经济学领域的贡献。他们发展了广泛应用于个体和家庭行为实证分析的理论和方法 [1999]罗伯特·门德尔(ROBERT A. MUNDELL) 他对不同汇率体制下货币与财政政策以及最适宜的货币流通区域所做的分析使他获得这一殊荣。 [1998] 阿马蒂亚·森(AMARTYA SEN ) 对福利经济学几个重大问题做出了贡献,包括社会选择理论、对福利和贫穷标准的定义、对匮乏的研究等。 论微观经济学的几个基本问题 摘要:西方经济学包括微观经济学和宏观经济学两个组成部分。微观经济学以单个经济单位为研究对象,通过研究单个经济单位的经济行为和相应的经济变量单项数值,来说明价格机制如何解决社会资源配置问题。 关键词:微观经济学体系社会资源配置 一、微观经济学的产生 微观经济学的产生以亚当·斯密在1776年出版的《国民财富性质原因的研究》为标志,至今已经有231年的历史了。亚当·斯密通常被学术界认为是微观经济学的创始人。 斯密认为人的本性是利已的,从事经济活动的动机和目的就是为追求自己的最大经济利益。但每个人都不能独立生存,通过分工使交换成为可能,并接受“看不见的手”的约束,实际这种对人类经济活动的抽象描述就是经济学范式研究的对象逻辑,因此,在此观念范式层提供的逻辑空间上,亚当·斯密提出了货币、使用价值、交换价值、工资、利润等经济范畴,构成了古典政治经济学的规则范式。斯密反对重商主义政策,主张放任自由政策,取消限制经济自由的种种障碍,建立起合乎规律的“ 自然秩序”,使每个人追求的个人利益和社会利益协调起来,最终促进社会财富的增长。这些促使财富增长的主张,构成了古典政治经济学的操作范式。当然以观念范式为基础,还可演绎出更多的定理,从而使其理论更加完善。 亚当·斯密通常被学术界认为是微观经济学的创始人。微观经济学从创建到目前不断有新的理论、新的观点充实到微观经济学的知识框架中,使得微观经济学的体系更庞杂,内容更丰富,分析工具和分析方法更加多样化。微观经济学由对经济问题的定性分析为主发展到要采用大量的定量分析才能得出相应的定性结论。现实生活中大量的经济学问题的解释和说明需要借助建立经济学模型并运用数学、微积分、运筹学、概率论等相关学科中的概念和工具分析才能完成。使得微观经济学的理论越来越抽象,越来越深奥,其逻辑性也越来越强,甚至在一定的假设前提下对某一问题的分析,因为假设条件不同,结论会差别巨大。有时对于同一个经济问题,不同经济学流派的观点与结论竟然截然相反。这就使得微观经济学成为财经类学生学习的难点,使得众多的初学者无从下手。对部分微观经济学教学人员而言,他们在讲授微观经济学的时候,往往迷恋于介绍复杂的经济学模型,繁琐的数理推导过程,忽略了对经济学基本思想的介绍,造成微观经济学成为高等学校经济管理类专业学习难度系数最大的一门课程。 二、微观经济学的逻辑体系 微观经济学是一个严格的演绎逻辑体系。演绎逻辑的好处是只要给定前提假设,其结论的正确性就一定得到保证。它从反映人类偏好的最简单的5条公理出发,描述出人类偏好的效用函数,即无差异曲线,从而决定了人类经济行为中至关重要的主观交换比率,即边际效用替代率。在既定预算约束的前提下,客观交换比 历年诺贝尔经济学奖获得者名单(值得敬仰,值得珍藏)诺贝尔经济学奖也称瑞典银行经济学奖,是为了纪念阿尔弗雷德·诺贝尔先生而颁发的。诺贝尔经济学奖是授予那些在经济科学研究领域作出重大价值贡献的人。 经济学奖的评选标准与其他诺贝尔奖的奖项是相同的,获奖者由瑞典皇家科学院评选,于每年12月10日(诺贝尔逝世纪念日)举行颁奖仪式,奖品包括金质奖章、证书和奖金支票(09年约为140万美元)。以下即为历年获奖情况: #1969年(第六十九届诺贝尔经济学奖) 获奖者:拉格纳·福李希(挪威)、简·丁伯根(荷兰) #1970年(第七十届诺贝尔经济学奖) 获奖者:保罗·萨缪尔森(美国) #1971年(第七十一届诺贝尔经济学奖) 获奖者:西蒙·库兹涅茨(美籍俄国人) #1972年(第七十二届诺贝尔经济学奖) 获奖者:约翰·希克斯(英国)、肯尼斯·阿罗(美国) #1973年(第七十三届诺贝尔经济学奖) 获奖者:华西里列昂惕夫(美籍俄国人) #1974年(第七十四届诺贝尔经济学奖) 获奖者:弗里德里希·哈耶克(奥地利)、刚纳·缪达尔(瑞典) #1975年(第七十五届诺贝尔经济学奖) 获奖者:列奥尼德·康托罗维奇(前苏联)、加林·库普曼斯(美国) #1976年(第七十六届诺贝尔经济学奖) 获奖者:弥尔顿·弗里德曼(美国) #1977年(第七十七届诺贝尔经济学奖) 获奖者:哥特哈德·俄林(瑞典)、詹姆斯·米德(英国) #1978年(第七十八届诺贝尔经济学奖) 获奖者:赫伯特·西蒙(美国) #1979年(第七十九届诺贝尔经济学奖) 获奖者:威廉·刘易斯(美籍英国人)、西奥多·舒尔茨(美国) #1980年(第八十届诺贝尔经济学奖) 获奖者:劳伦斯·克莱因(美国) #1981年(第八十一届诺贝尔经济学奖) 获奖者:詹姆斯·托宾(美国) #1982年(第八十二届诺贝尔经济学奖) 获奖者:乔治·斯蒂格勒(美国) #1983年(第八十三届诺贝尔经济学奖) 获奖者:罗拉尔·得布鲁(美国) #1984年(第八十四届诺贝尔经济学奖) 获奖者:理查德·斯通(英国) #1985年(第八十五届诺贝尔经济学奖) 获奖者:弗兰克·莫迪利安尼(意大利) #1986年(第八十六届诺贝尔经济学奖) 获奖者:詹姆斯·布坎南(美国) #1987年(第八十七届诺贝尔经济学奖) 获奖者:罗伯特·索罗(美国) 1996年诺贝尔经济学奖获得者(上) 维克里(1914~1996) 生平简介 威廉·维克里(william vickrey),美国人,1914年6月21日出生于加拿大不列颠哥伦比亚省。1937年获得哥伦比亚大学文科硕士学位,1947年获得哥伦比亚大学哲学博士学位。从1945年起执教于哥伦比亚大学,1964~1967年任该校经济系系主任。并于1973~1977年任国家经济研究局局长。1982年从哥伦比亚大学退休。1992年任美国经济学会会长。维克里作为一名经济学家,却从不关心货币的价值,他甚至不知道自己的薪水是多少,他曾建议克林顿政府不要去管高达5亿美元的国债。 维克里学识渊博,善于思考,以理论的实践性闻名于世界经济学界。他的主要论著有:《以对风险的反映来测度边际效用》、《累进问题》、《反投机、拍卖和竞争性密封投标》。1996年,威廉·维克里因“在不对称信息下激励经济理论作出的奠基性贡献”而被授予诺贝尔经济学奖。维克里以82岁高龄获得诺贝尔经济学奖这一崇高荣誉,是自诺贝尔经济学奖颁发以来获奖年龄最大的经济学家。由于他年事已高,经不起新闻媒体和亲朋好友等各种应酬的折腾和过分激动,在获奖三天后去开会的途中去世,从而也成为自诺贝尔经济学奖颁奖以来唯一无法出席颁奖典礼的经济学家。 主要学术思想 维克里第一个最富于创造性的成果,是他对税制结构方面的研究。维克里研究税制结构的最终目的,是要设计一种最优的税收体系。在这个体系里,要能够对多少年来难以平衡处理的竞争性目标———公平与效率予以最优处理。他认为如果只考虑公平而不同时考虑调动积极性,收税人员就会从富人那里收取税金,将其中一部分再分配给穷人,一直到将富人的税收提高到他们认为公平的水平,最后使人们的税后收入大体相等。在这样一种税收体制下,显然不能激励人们发挥自己潜在的劳动生产能力,而是促使人们隐瞒他们的实际能力。因为具有更高的生产率的工人能够挣得更多的收入,但他们各自努力所获得的更高收入会被更高的税率所征收。所以,在这样一个纯粹是追求公平的税收体系下,最具有生产效率的工人将不会十分卖力地工作。在此分析的基础上,维克里提出了21条改革美国所得税体系的建议。他发明了“累积平均制”、“遗产权继承税制”,维克里还对消费税、公司税、政府债券的税收减免、土地价值税等方面有许多研究。 维克里的第二个理论贡献就是拍卖理论。投标或喊价有着悠久的历史。传统观点认为,如果交易者双方所掌握的信息是不对称的,那么,市场上产生的均衡结果将是一种无效率的状态。在1961年发表的著名论文《反投机、拍卖和竞争性密封投标》中,维克里却证明并非必定如此。拍卖是一种具有重大实践意义的市场制度,它有一系列以市场参与者的出价为基础来决定资源配置和出清价格的 (The Nobel Economics Prize),全称是纪念阿尔弗雷德·诺贝尔瑞典银行经济学奖(The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel),通常称为诺贝尔经济学奖,也称瑞典银行经济学奖。 诺贝尔经济学奖不属于诺贝尔遗嘱中所提到的五大奖励领域之一,而是由瑞典银行在1968年为纪念诺贝尔而增设的,其评选标准与其它奖项是相同的,获奖者由瑞典皇家科学院评选,1969年(该银行的300周年庆典)第一次颁奖,由挪威人弗里希和荷兰人丁伯根共同获得。 历年获奖人员列表 1960s 1969年 拉格纳·弗里希(Ragnar Frisch)挪威人 (1895-1973) 简·丁伯根(Jan Tinbergen)荷兰人 (1903-1994) 他们发展了动态模型来分析经济进程。前者是经济计量学的奠基人,后者经济计量学模式建造者之父。 1970s 1970年 保罗·萨缪尔森(Paul A. Samuelson )美国人 (1915- ) 他发展了数理和动态经济理论,将经济科学提高到新的水平。他的研究涉及经济学的全部领域。 1971年 西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets )乌克兰人,后入美国籍 (1901-1985) 在研究人口发展趋势及人口结构对经济增长和收入分配关系方面做出了巨大贡献。 1972年 约翰·希克斯(John R. Hicks)英国人 (1904-1989) 肯尼斯·约瑟夫·阿罗(Kenneth J. Arrow)美国人 (1921- ) 他们深入研究了经济均衡理论和福利理论。 1973年 华西里·列昂惕夫(Wassily Leontief)苏联人 (1906-1999) 发展了投入产出方法,该方法在许多重要的经济问题中得到运用。 1974年 弗里德里克·哈耶克(Friedrich August von Hayek)奥地利人 (1899-1992) 纲纳·缪达尔(Gunnar Myrdal)瑞典人 (1898-1987) 2017诺贝尔经济学 美国经济学家理查德?泰勒因对行为经济学的贡献而获奖。泰勒把心理学的现实假设融入经济学的决定分析。他研究和探索有限的理性、社会偏好及缺乏控制力的后果,并展示出这些人类特质是如何影响个人决定,以致影响市场效果。 两句话读懂2017年诺贝尔经济学奖一、当经济学遇上心理学 亚当·斯密时代的经济学对人的假设还比较复杂,人除了专注专业化提高技能的“理性人”面相外,还有关心公平和正义的道德面相。经过马歇尔到萨缪尔森再到阿罗-德布鲁一般均衡,经济学建立了一个抽象的理论体系,对人的假设也被简化成追求利润最大化或效用最大化的“经济人”。在此基础上的传统经济学日益完善,但也有越来越多的经济学家注意到人类行为的复杂性,尤其是那些系统性偏离了传统理性人假设所能预测的人类行为,成了经济学要进一步发展,就不得不解释的问题。 2017年的诺贝尔经济学奖颁给了理查德·塞勒(Richard Thaler),正是基于塞勒对违反或背离“理性人假设”的人类行为的研究。国内之前将Thaler翻译成泰勒,不过我听了一下诺奖官方网站在宣布获奖者的时候,读音还是更接近“塞勒”,所以这里采用“塞勒”。塞勒是个好媒婆,一手促成了经济学和心理学的联姻,发扬壮大成了现在炙手可热的行为经济学。 塞勒当然不是一个人。为经济学找回心理学基础,至少有1978年的诺奖得主赫伯特·西蒙、2002年的诺奖得主弗农·史密斯和卡尼曼,以及卡尼曼的长期合作者特沃斯基。这些心理学家侵入经济学领地,最后迫使经济学作出改变,无非是因为他们都对“理性人”假设不满。 在理性人假设下,人人都是小说中的诸葛亮,知局限但能取最优,难怪鲁迅会感叹说“状诸葛之多智而近似妖”。也就是说啊,“理性人”假设下的人,不太像真实世界里的人。真实的 经济学奖 美国经济学家库兹涅茨因对国民生产总值和经济增长的开创性研究获诺贝尔经济学奖。 西蒙·史密斯·库兹涅茨(1901年4月30日—1985年7月8日),俄裔美国著名经济学家,“美国的G.N.P.之父”、1971年诺贝尔经济学奖金获得者。他在经济周期研究中所提出的为期20年的经济周期,被西方经济学界称为“库兹涅茨周期”。他在国民收入核算研究中提出了国民收入及其组成部分的定义和计算方法,被经济学家们誉为“美国的G.N.P.之父”。他对经济增长的分析,被西方经济学界认为揭示了各发达国家一个多世纪的经济增长过程,并提出了许多深刻的见解。历任纽约国民经济研究所研究员、宾夕法尼亚大学教授、约翰·霍布金斯大学教授。 介绍 第三届获奖者西蒙·史密斯·库兹涅茨(SimonSmithKuznets),——GNP(国民生产总值)之父 一个国家的经济增长,可以定义为这个国家向她的人民提供经济商品的能力的长期提升,这个增长中的能力,基于改进技术以及它要求的制度和意识形态的调整。 ——西蒙·库兹涅茨 蒙·史密斯·库兹涅茨(SimonSmithKuznets), 经历 1901年4月30日,出生在沙皇统治下的俄罗斯国土上。小库兹涅茨在父母的精心照料下,在出生地哈尔科夫 市度过了幼年时代。十月革命之后,他进入了列宁格勒大学攻读政治经济学。 1920年,库兹涅茨告别故土,只身前往异邦,考入美国哥伦比亚大学经济学院插班学习。 库兹涅茨在学习经济之余,对数学也有浓厚的兴趣。1923年毕业时,他获得了经济学和数学两个专业的学士学位。但库兹涅茨并不满足已取得的成绩,随后又考入哥伦比亚大学的研究生院进一步学习经济学。 1924年,库兹茨涅仅用一年时间就取得了硕士学位,受到学界前辈的重视。美国制度经济学派创始人米切尔教授,对他很赏识,把库兹涅茨招到自己的门下,亲自担任他的指导老师。从此,他开始了对制度经济学的研究。 制度学派创始人之一米切尔教授的学术思想,着重从社会制度的角度论述制度与经济发展的关系。他强调制度诸因素对经济生活有着相当重要的作用。库兹涅茨继承了他的学术思想,于1925年发表了《美国零售和批发贸易的周期波动》的长篇博士论文,这集中地表达了制度学派和米切尔思想的精髓。从此,库兹涅茨正式登上学术论坛。同时,他加入了美国国籍。 1926年,经米切尔推荐,库兹涅茨来到美国社会科学研究理事会任职。在这里,他整天忙于处理繁杂的事务,加之制度经济学超出了传统经济学规定的研究范围,容易使人失去明确的研究对象,因此,他辞掉理事会的工作,并逐渐远离制度学派,库兹涅茨的这一决定,是他学术生涯中的转折点。此后,他利用自己已经掌握的制度学派研究方法,结合自己的特点,形成了新的思想体系,创立了经验统计学。 库兹涅茨认为,具体而真实的数据最能反映问题的实质,最富有说服力,所以,他利用工作之便,花了一年多的时间,访问了许多总经理、总会计师和经济法庭的律师,同时查阅了大量的资料,如各个国家的国民生产总值、工农业生产与销售状况,从而获得几十万个真实的数据,并做了几万张卡片,为他的研究创造了好的条件。 1927年,库兹涅茨到设在纽约的全国经济研究所任助理研究员,他的才华得到充分的 历届诺贝尔经济学奖得主及成就 2013年尤金·法马(美国)、拉尔斯·皮特·汉森(美国)、罗伯特·希勒(美国)贡献:表彰他们对资产价格的经验分析。(完) 13年诺贝尔经济学奖获奖理由 诺贝尔经济学奖评选委员会的评委们表示,“可预期性”是今年获奖成就的核心。人们无法预测股票和债券在三五天内的价格,却可以预测更长期例如在未来三年至五年内的走势,这些看似矛盾却又令人惊讶的发现,正是基于三位教授的研究贡献。 评选委员会在当天发表的声明中说,20世纪60年代起,法马与几位合作者证明了股票价格在短期内极难预测,新的信息总是快速影响股价。这一发现不仅对以后的研究产生重要影响,也改变了市场惯例,世界各地涌现出的指数基金便是一个突出的例子。席勒随后发现,股价短期内虽然很难预测,长期走势却可以预测。而汉森则研究出一种统计方法,能够适用于检测资产定价的合理性。声明说,获奖者的研究成果奠定了人们目前对资产价格认知的基础。[1] 尤金·法玛(Eugene Fama,1939年2月14日-) 1939年出生于美国马萨诸塞州的波士顿。1960年获塔夫茨大学学士学位,1964年获芝加哥大学博士学位。现任芝加哥大学布斯商学院教授。法马被认为是“现代金融之父”,主要研究领域是投资组合管理和资产定价。其研究理论享誉经济学界和投资学界。法马著有两本专著,并发表过100多篇学术文章,包括《有效市场假说》、《证券溢价》、《盈利、投资和平均回报》等。金融市场著名的“有效市场假说”就由法马在1970年首次提出。1992年,法马与肯尼思·弗伦奇共同提出“法马-弗伦奇三因子模型”,对资本资产定价模型进行改进。模型基于对美国股市历史回报率的实证研究,解释了股票市场的平均回报率受哪些风险溢价因素影响。 彼得·汉森(Peter Hansen,1952年出生-) 1952年出生于美国伊利诺伊州,芝加哥大学经济学教授。他1974年在犹他州立大学获学士学位,1978年获明尼苏达大学经济学博士学位,1981年起在芝加哥大学任教。汉森的主要贡献是研究出一种统计方法,它适用于检测资产定价的合理性。除了在专业的计量经济学方面享有盛名外,他也是一位卓越的宏观经济学家,他的重点研究课题是金融和实体经济的关系。在2008年全球金融危机爆发之后,他逐渐将学术兴趣转向对“系统性风险”评估及其在金融危机中作用的研究。 罗伯特·席勒(Robert J. Shiller,1946年3月26日-) 1946年出生于美国底特律市,耶鲁大学经济学教授。他除了是一名专业素养深厚的经济学家外,还是著名的畅销书作家。他的畅销书《非理性繁荣》经由中国人民大学出版社出版后曾在国内风靡一时。席勒于1967年获密歇根大学学士学位,并于1972年获麻省理工学院经济学博士学位。他的研究领域包括金融市场、行为经济学、房地产、公共选择等多个方面。席勒最为人所称道的是两次准确预言金融泡沫破裂。在2000年出版的《非理性繁荣》中,他准确预言了股市泡沫。几乎在这本书开卖的同时,纽约股市出现暴跌。另外,从2003年开始他就预言美国房地产市场存在泡沫。在雷曼兄弟公司破产前一年的2007年9月,他撰文称,美国即将出现房地产崩盘并将带来严重金融恐慌。 2012年美国经济学家埃尔文·罗斯(美国)与罗伊德·沙普利(美国)贡献:创建“稳定分配”理论,并进行“市场设计”的实践。 瑞典皇家科学院15日宣布,将2012年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家阿尔文·罗思和劳埃德·沙普利,以表彰他们在“稳定匹配理论和市场设计实践”上所作的贡献。瑞典皇家科学院常任秘书诺尔马克当天在皇家科学院会议厅用瑞典语和英语宣读了获奖者名单。颁 奖声明说,尽管两位获奖者独立地进行了各自的研究,但沙普利的基本理论与罗思的实证实验相结合,产生了一个研究和改善众多市场功能的领域。今年的经济学奖实际上授予的是一个杰出的经济工程范例。随后,诺贝尔经济学奖评选委员会主席佩尔·克鲁塞尔和其他评委介绍了获奖者的研究成果。他们表示,两位获奖者在不同经济主体如何匹配以及匹配形式的各种可能性方面进行了深入研究。 摘要:对微观经济学的基本理论框架进行简要论述,阐述微观经济学研究的核心思想、基本问题、方法等,介绍微观经济学的基本假设和研究方法,最后简要指出当前微观经济学理论中存在的一些问题及理论发展。 关键词:微观经济学;框架;缺陷与发展 试述微观经济学的基本概念及理论框架 1.微观经济学的基本概念及其理论框架 1.1微观经济学的基本概念 微观经济学又称现代微观经济学,主要以马歇尔的新古典经济理论为框架,即在给定资源稀缺程度或生产力条件下,以单个经济单位(消费者、厂商、要素所有者和政府)为研究对象,通过研究单个经济单位行为和相应的经济变量单项数值的决定来说明价格机制如何解决资源配置问题,同时也将古典经济框架下的一些问题:分工与专业化及组织结构重新引入新古典经济理论为框架加以分析和讨论,如规模经济、范围经济、学习效应、科斯定理等,当然随着理论的深入发展和现实解释的需要也引进一些新的理论(信息经济学、博弈论、市场失灵、政府失灵、不确定条件下的消费选择等),是对新古典经济理论为框架进行重要的补充的一门社会科学。 1.2微观经济学的理论体系框架 微观经济学通过对个体经济单位的研究来说明市场机制的资源配置作用。市场机制亦称价格机制,其基本的要素是需求、供给和均衡价格。在完全竞争市场条件下的单个消费者和单个生产者各自追求自身最大经济利益的行为,通过产品市场和生产要素市场的供求关系联系起来,形成单个市 场供求相等的均衡状态。在此基础上,微观经济学进一步说明在所有单个市场的供求都相等的完全竞争市场经济的一般均衡条件下所实现的有效的资源配置,以及为克服资本主义现实经济中的“市场失灵”所制定和执行的微观经济政策。 2.微观经济学的核心思想、基本问题及其根本解决方法 一是微观经济学的核心思想主要在于论证资本主义的市场经济能够实现有效率的资源配置。通常用英国古典经济学亚当·斯密在其1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》一书中提出的,以后又被称为“看不见的手”的原理,来表述微观经济学的核心思想。 二是微观经济学的基本问题主要是生产什么、生产多少和如何生产、为谁生产等。 三是基本问题的根本解决方法有:第一、资源配置的有效性。由于资源是稀缺的,在资源配置时既要考虑其目标也要考虑其效率,因为资源配置目标的实现依赖于资源配置效率的不断提高,同时资源配置的效率直接影响到一个社会的经济效率;第二,资源配置的方式。主要有计划、市场、风俗习惯等。 3.微观经济学的基本假设及研究方法 3.1微观经济学的基本假设 (1)资源的稀缺。资源相对于人类无穷的消费欲望而言总是有限的。 1996年诺贝尔经济学奖获得者 一、简介 二、詹姆斯?莫里斯 詹姆斯?莫里斯,1936年生于苏格兰的明尼加夫,与亚当?斯密是同乡,激励理论的奠基者,在信息经济学理论领域做出了重大贡献,因为在信息不对称的诱因理论研究上有举足轻重的贡献,获颁1996年诺贝尔经济学奖。 1957年在爱丁堡大学获得数学硕士学位,1963年取得英国剑桥大学哲学博士学位。此后曾任教剑桥大学,也曾到MIT任客座教授。1969年,年仅33岁就被正式聘为牛津大学的教授,从1969年起到1995年一直从教于牛津,任该校埃奇沃思讲座经济学教授,Nuffield 学院院士,他还曾担任过国际计量经济学会会长、英国皇家经济学会会长等职,是英国科学院院士、美国艺术与科学院院士。 [2] 现为香港中文大学博文讲座教授兼晨兴书院院长。[1] 莫理斯的研究指出,雇员会因应缴交税款的金额而厘订自己应付出多少劳动力,但政府却无从得知个别市民的生产力,在这种情况之下,政府如何计算出最适当的入息税率。他认为,此时若推行高税率会打击雇员勤奋工作的意欲,反之低税率就会导致政府出现财赤。莫理斯爵士开创了著名的最适当入息税理论,订出一个既考虑到政府只掌握有限资料的限制,同时又能平衡效率及公平原则的理论。 莫理斯另一项杰出的贡献是有关「道德风险」的研究。举例来说,全面的保险会令投保者降低保护自己预防风险的意欲,因而降低保险公司的利润。莫理斯爵士提出了一个机制,能诱使客户诚实地披露私人资料。在其设计的机制下,保险公司能设计出相应的合约条款,鼓励其保险经纪配合公司要赚取最大利润的方针。 莫理斯的研究,为近代有关复杂信息与诱因问题的分析奠下基础,其理论亦可应用于很多其它相类问题上。 三、威廉?维克里 主要学术贡献:经济理论研究;赋税研究;拍卖问题的研究 维克里教授获得诺贝尔奖,主要因为他的两项研究奠定了资讯经济学的基础。一是他在二十世纪四十年代中期对所得税的研究,另一则是他在二十世纪六十年代初期对投标与喊价的研究。而对于投标与喊价的研究可以说是维克里最重要的学术贡献。 维克里对于投标的研究,其意义不只局限于投标方面,因为投标方法解决的是如何在资讯不完整或其分配不对称下最有效率地配置资源的问题,这开创了资讯经济学研究的先河。在资讯不完整或其分配不对称下,掌握较多资讯者可以策略性地运用其资讯以博取利益,而资讯经济学所要探讨的,就是要如何设计契约或机制来处理各种刺激与管制的问题。维克里对投标与喊价的研究,带来了许多相关的研究,让我们更了解诸如保险市场、信用市场、厂商的内部组织、工资结构、租税制度、社会保险、政治机构等等问题。 历届诺贝尔经济学奖得主 诺贝尔经济学奖(The Nobel Economics Prize)并非诺贝尔遗嘱中提到的五大奖励领域之一,是由瑞典银行在1968年为纪念诺贝尔而增设的,全称应为“纪念阿尔弗雷德·诺贝尔瑞典银行经济学奖(The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel)”,通常称为诺贝尔经济学奖,也称瑞典银行经济学奖。 其评选标准与其它奖项是相同的,获奖者由瑞典皇家科学院评选,1969年(该银行的300周年庆典)第一次颁奖,由挪威人弗里希和荷兰人丁伯根共同获得,美国经济学家萨缪尔森、弗里德曼等人均获得过此奖。近10年诺贝尔经济学奖得主一览: 2011年诺贝尔经济学奖授予普林斯顿大学的西姆斯及纽约大学的萨金特。 普林斯顿大学的克里斯托弗·西姆斯教授(Christopher Sims)在时间序列计量经济学和应用宏观经济学领域中是一位非常有影响的经济学家。他在时间序列统计理论和经验宏观经济学方面做出了重要贡献。 纽约大学托马斯·萨金特(Thomas J.Sargent)一直是理性预期学派的领袖人物,为新古典宏观经济学体系的建立和发展作出了杰出贡献,对宏观经济模型中预期的作用、动态经济理论与时间序列分析的关系等方面做出了开创性的工作。 2010年诺贝尔经济学奖得主:彼得·戴蒙德、戴尔·莫滕森、克里斯托弗·皮萨里德斯2009年诺贝尔经济学奖得主:奥利弗·威廉森和埃莉诺·奥斯特罗姆 2008年诺贝尔经济学奖得主:保罗·克鲁格曼 2007年诺贝尔经济学奖得主:赫维茨、罗杰·B.迈尔森和马斯金 2006年诺贝尔经济学奖得主:埃德蒙·费尔普斯 2005年诺贝尔经济学奖得主:罗伯特·奥曼和托马斯·谢林 2004年诺贝尔经济学奖得主:芬恩·基德兰德和爱德华·普雷斯科特 2003年诺贝尔经济学奖得主:罗伯特·恩格尔和克莱夫·格兰杰 2002年诺贝尔经济学奖得主:丹尼尔·卡尼曼和弗农·史密斯 2001年诺贝尔经济学奖得主:乔治·阿克尔洛夫、迈克尔·史宾斯、约瑟夫·斯蒂格利茨2000年诺贝尔经济学奖得主:詹姆斯·赫克曼和丹尼尔·麦克法登 21世纪 2000年 詹姆斯·赫克曼(James J. Heckman)1944 年生于美国芝加哥,曾就读于科罗拉多学院。1971年获普林斯顿大学经济系博士学位。现为芝加哥大学的教授。 丹尼尔·麦克法登(Daniel L. McFadden)1937 年生于美国北卡罗来那州的瑞雷,曾就读于明尼苏达大学。1962年获得明尼苏达大学博士学位。现为加州大学伯克莱分校教授。 在微观计量经济学领域,他们发展了广泛应用于个体和家庭行为实证分析的理论和方法2001年 乔治·阿克尔洛夫(George A. Akerlof )生于1940年,美国加州大学伯克莱分校教授 迈克尔·斯宾塞(A. Michael Spence )生于1943年,美国加州斯坦福大学教授 约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)生于1943年,美国纽约哥伦比亚大学教授 经济学奖 美国经济学家西蒙因研究国际经济组织中的决断过程获诺贝尔经济学奖。 赫伯特·西蒙(HerbertAlexanderSimon1916-2001),经济组织决策管理大师,第十届诺贝尔经济学奖获奖者。1978年瑞典皇家科学院贺辞说,其科学成就远超过他所教的任何一门学科——政治学、管理学、心理学和信息科学。他的研究成果涉及科学理论、应用数学、统计学、运筹学、经济学和企业管理等方面,在所有的这些领域中西蒙都发挥了重要的作用,人们完全可以以他的思想为框架来对该领域的问题进行实证研究。但西蒙首先是一位经济学家,因终生从事经济组织的管理行为和决策的研究而获诺贝尔经济学奖。 人物简介 赫伯特·西蒙(HerbertSimon)1916年6月15日生于美国威斯康星州密尔沃基市。西蒙的父亲是于1903年获得工程专业毕业文凭后由德国移居美国的,他是一位电气工程师、专利法律师、当地的学术界和社会事务界的活跃的领导人。西蒙的母亲是典型的第三代美国人,是一位极有才华的钢琴家。在父母的熏陶下,西蒙从童年就与书籍和其它智力活动结了缘,并显示出极强的独立学习能力。 西蒙在密尔沃基公立学校接受了很好的基础教育,他读了许多书,尤其是经济学和心理学方面的书。 1933~1936年,西蒙就读于芝加哥大学政治系并获得政治学学士学位。在芝加哥大学期间,西蒙获得了大量的经济学和政治学方面的基础知识,并相当熟练地掌握了高等数学、符号逻辑和数理统计等重要技能。 在西蒙大学毕业后的1937年12月,他与政治系秘书多诺西娅结婚,这对夫妻在他的研究领域里相互合作, 有大量的论著发表。西蒙在1939~1942年担任了加利福里亚大学的一个研究小组的主任,从事地方政府研究工作,并完成了关于管理决策制定的博士论文,该论文后来成为他的经典著作《管理行为》(1947)的基础。1942年西蒙担任了伊利诺斯理工学院政治系教师,并于1943年获得芝加哥大学的政治学博士学位。在1946~1950年期间他曾任多个政府部门或协会的顾问。 1949年西蒙应邀来到卡内基—梅隆大学,先是任行政学与心理学教授(1949~1955),后来任计算机科学与心理学教授终生。西蒙作为该大学工业管理研究生院的创办人之一,开创了组织行为和管理科学两大学术领域的研究,承担了组织理论家、管理科学家和商学院行政管理者的工作,他指导并帮助该研究生院成为美国最好的商学院之一。 西蒙不仅执教于著名大学,也活跃于企业界、行政机构及多种顾问公司。他对管理学上组织理论的研究有独特的见地,不但是专业研究的先锋,更是行为科学的代表性学者。 西蒙的博学足以让世人折服,他获得过9个博士头衔:1943年的芝加哥大学政治学博士学位、1963年凯斯工学院科学博士学位、1963年耶鲁大学科学博士学位、1963年法学博士学位、1968年瑞典伦德大学哲学博士学位、1970年麦吉尔大学法学博士、1973年鹿特丹伊拉斯莫斯大学经济学博士、1978年米之根大学法学博士、1979年匹茨堡大学法学博士。瑞典皇家科学院总结性地指出:“就经济学最广泛的意义上来说,西蒙首先是一名经济学家,他的名字主要是与经济组织中的结构和决策这一相当新的经济研究领域联系在一起的。” 有限理性理论 “有限理性”的“管理人” 西蒙认为现实生活中作为管理者或决策者的人是介于完全理性与非理性之间的“有限理性”的“管理人”。“管理人”的价值取向和目标往往是多元的,不仅受到多方面因素的制约,而且处于变动之中乃至彼此矛盾状态;“管理人”的知识、信息、经验和能力都是有限的,诺贝尔经济学奖

论微观经济学的几个基本问题

历年诺贝尔经济学奖获得者名单

1996年诺贝尔经济学奖获得者简介及贡献

历届诺贝尔经济学奖获得者及主要成就

2017诺贝尔经济学奖

【历届诺贝尔奖得主(六)】1971年经济学奖得主

历届诺贝尔经济学奖得主及成就

试述微观经济学的基本理论框架

1996年诺贝尔经济学奖获得者

历届诺贝尔经济学奖得主

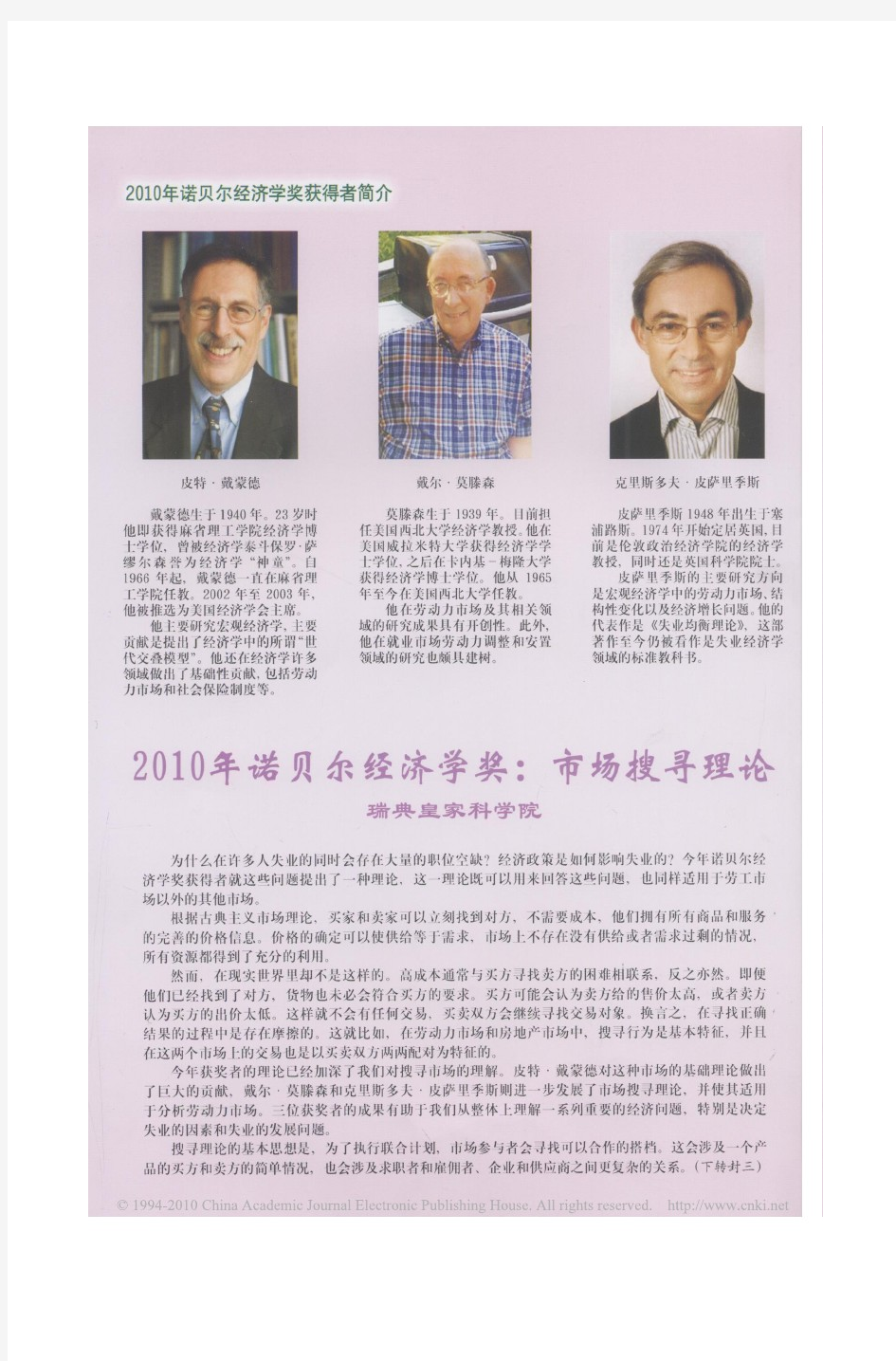

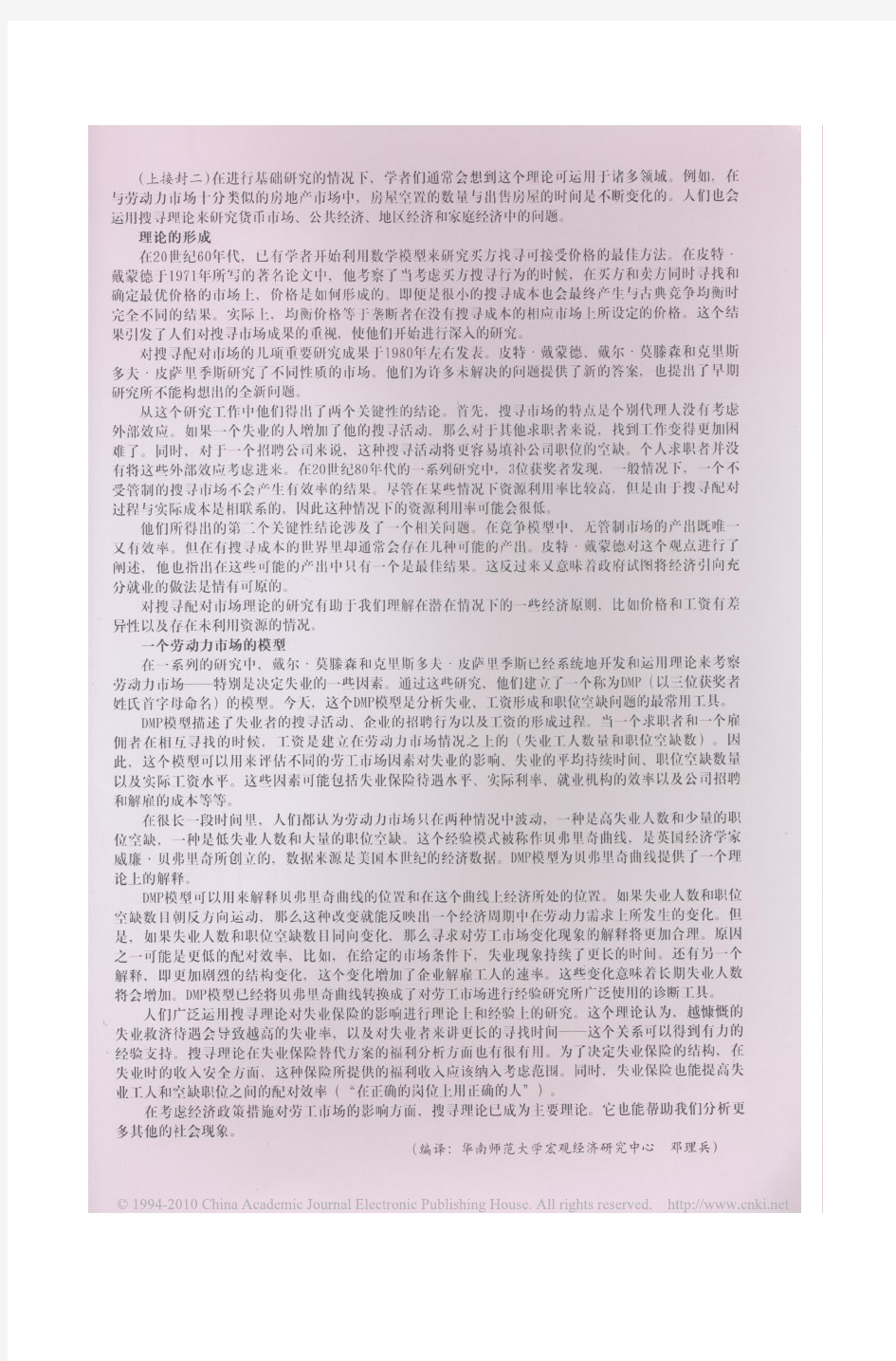

【历届诺贝尔奖得主(七)】1978年经济学奖得主1