种子乳液聚合

?所谓种子乳液聚合是先将少量单体按一般乳液聚合法制得种子胶乳(100~150nm)

?然后将少量种子胶乳(1%~3%),加入正式乳液聚合的配方中

?种子胶乳粒将被单体所溶胀并吸附水相中产生的自由基而引发聚合,逐步使粒子增

大最终可达1~2μm

?在种子乳液聚合中,乳化剂要限量加入。这是因为:乳化剂在本体系中的目的仅是

供应长大粒子的保护和稳定的需要,要防止新胶束或新乳胶粒的形成。

?种子聚合中粒子长大后,一个乳胶粒内可能存在多个自由基,易引起凝胶效应。核壳乳液聚合

——种子乳液聚合的发展

?种子乳液聚合中,种子胶乳的制备和后继的正式聚合采用同一种单体,结果仅使粒

子长大。

?若种子聚合使用某种单体,后继正式聚合采用另一种单体,则形成核壳结构的颗

粒。

?核壳结构的乳胶粒,核与壳之间的界限并不明显,在它们的界面上形成了化学键连

接,这增加了两者的相容性。

?根据核壳物质的性质,核壳之间可以是离子键合、接枝或是核壳物质分子链互相贯

穿形成的聚合物网络。

?形成种子乳液后,壳层物质的加料方法不同,形成的核壳结构和核壳间结合方式也

差别很大。

?加入壳单体的方法主要有:溶胀法﹑半连续性饥饿法和间歇法,下面分别介绍。

?溶胀法:先不补加引发剂,而加入壳单体,使壳单体溶胀进入乳胶内。这种方

法不仅种子乳胶粒表面的单体浓度很高,而且壳单体有充分时间渗入到种子乳胶粒子内部。

?间歇法:壳单体一次性加入,在引发剂存在下引发聚合,这种方法也使乳胶粒

表面单体浓度很高。

?以上两者均有利于两种单体发生接枝或分子链互相贯穿,从而有利于核壳间的结合

或相容,导致聚合物浓度提高。

?半连续法:将壳单体连续滴加,使种子乳胶的表面和内部壳单体浓度都很低,

因此只能在核聚合物上连续形成壳层而缺乏核壳层间的结合。

?根据核和壳单体的不同,正常的核壳聚合物基本上有两种类型:

?硬核软壳型:这类聚合物主要用作涂料。

?软核硬壳型:以丁二烯﹑丙烯酸丁酯等软单体,经乳液聚合后为种子,甲基丙烯

酸甲酯﹑苯乙烯﹑丙烯睛等为硬单体,后来加入继续聚合,就成为硬壳层。以B为核,S和A共聚物为壳,就成了著名的ABS工程塑料

乳液接枝-掺混法制备ABS

?ABS树脂生产方法很多,主要有机械共混法和化学接枝掺混法。

?机械共混法由于性能低下,加工困难等原因正在逐渐被淘汰。

?化学接枝掺混法又可分为乳液接枝-掺混法和连续本体法等。

?乳液接枝-掺混法仍是当今ABS树脂聚合工艺的主流,目前全世界有70%的ABS树

脂生产装置采用此法。

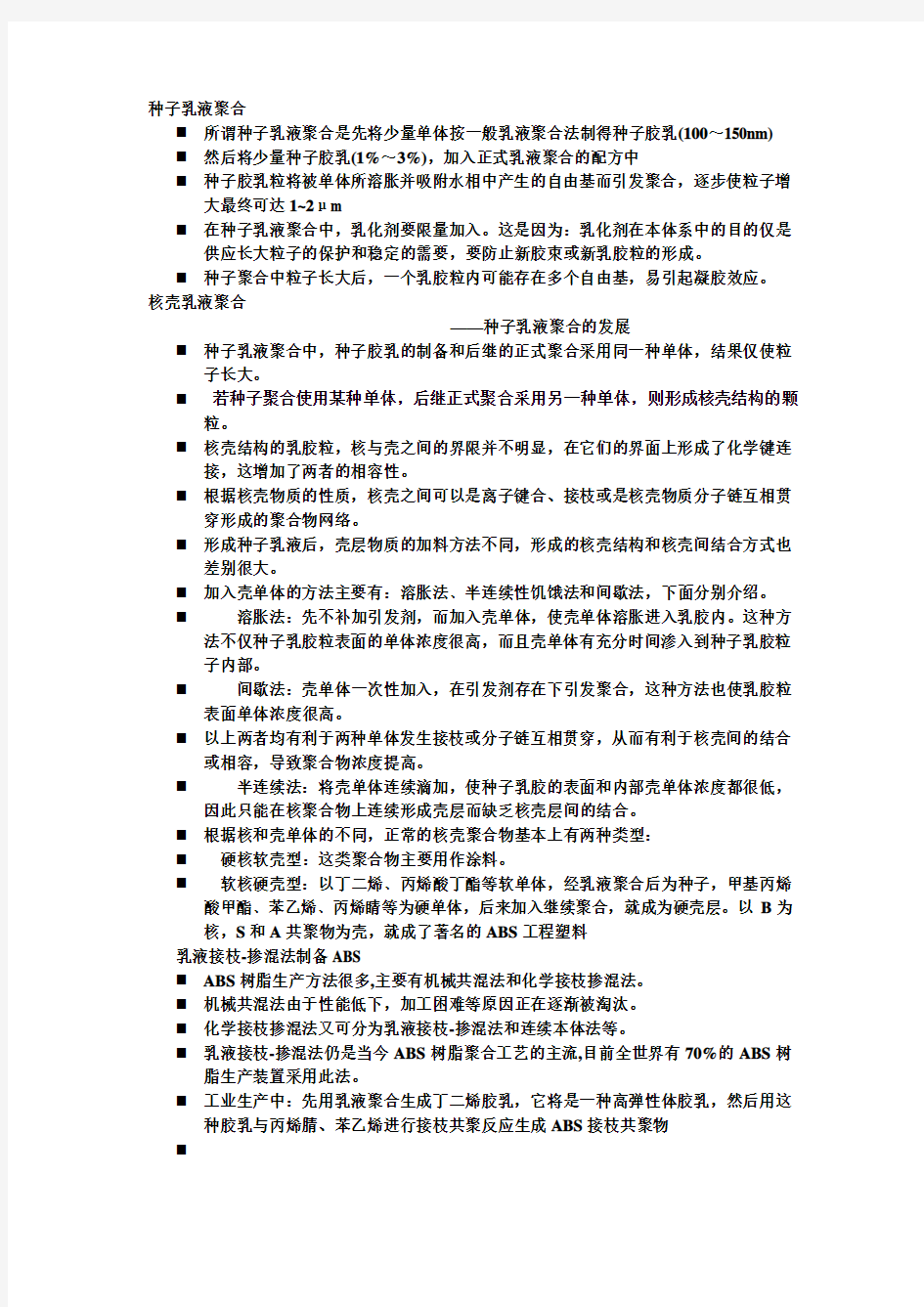

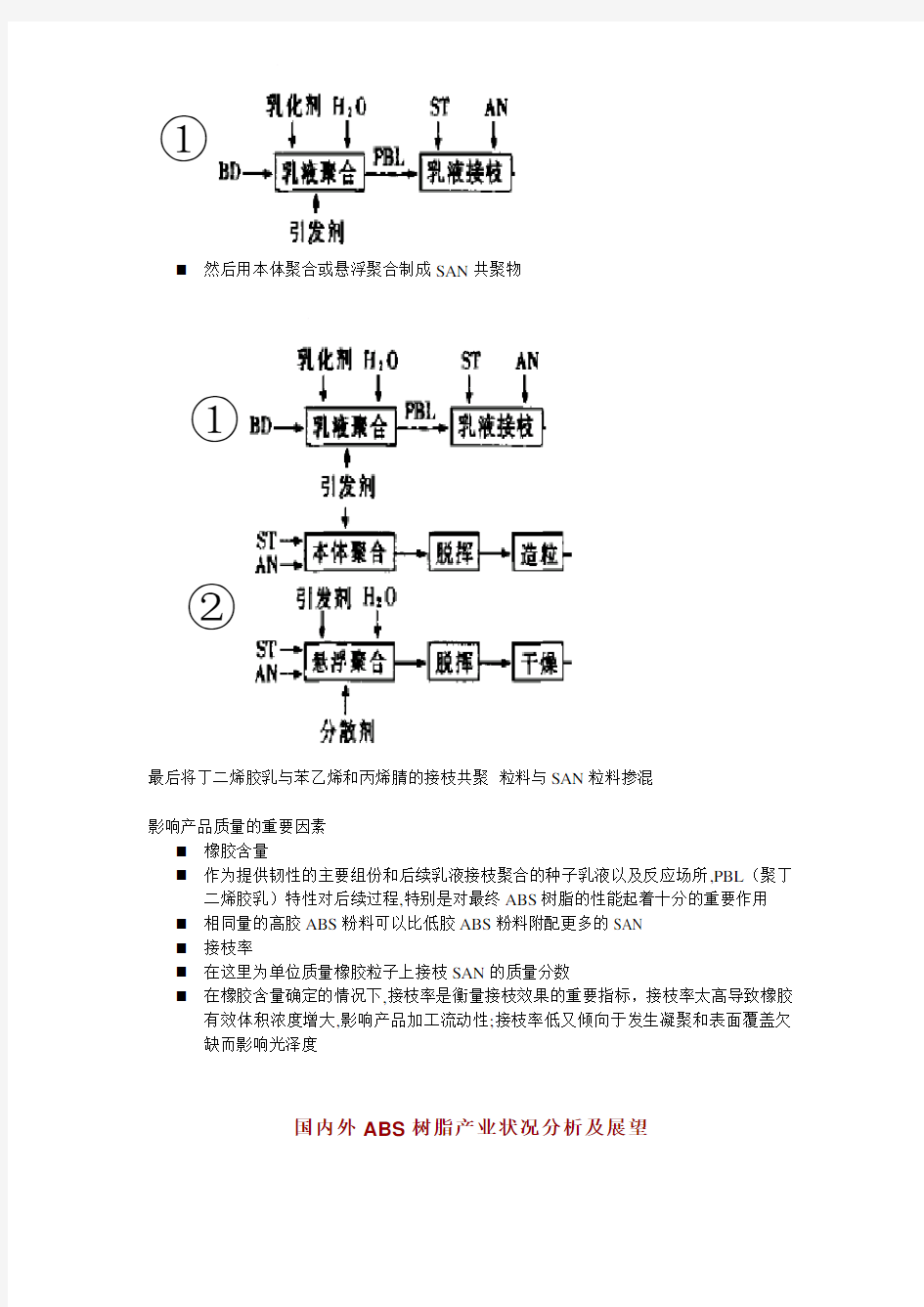

?工业生产中:先用乳液聚合生成丁二烯胶乳,它将是一种高弹性体胶乳,然后用这

种胶乳与丙烯腈、苯乙烯进行接枝共聚反应生成ABS接枝共聚物?

? 然后用本体聚合或悬浮聚合制成SAN 共聚物

最后将丁二烯胶乳与苯乙烯和丙烯腈的接枝共聚 粒料与SAN 粒料掺混

影响产品质量的重要因素

? 橡胶含量

? 作为提供韧性的主要组份和后续乳液接枝聚合的种子乳液以及反应场所,PBL (聚丁二烯胶乳)特性对后续过程,特别是对最终ABS 树脂的性能起着十分的重要作用 ? 相同量的高胶ABS 粉料可以比低胶ABS 粉料附配更多的SAN ? 接枝率

? 在这里为单位质量橡胶粒子上接枝SAN 的质量分数

? 在橡胶含量确定的情况下,接枝率是衡量接枝效果的重要指标,接枝率太高导致橡胶有效体积浓度增大,影响产品加工流动性;接枝率低又倾向于发生凝聚和表面覆盖欠缺而影响光泽度

国内外ABS 树脂产业状况分析及展望

①

① ②

丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)是本世纪40年代出现的新型高分子材料。1947年,美国橡胶公司(USR)用丁腈橡胶和苯乙烯进行共混,率先制得了ABS树脂。此法简单,成本低廉,但产品性能较差,加工困难。1954年,美国Borg-Warner公司的子公司Morbon公司开发了乳液接枝法合成ABS树脂,并首先实现了工业化生产。这是用化学接枝方法生产ABS的最早方法。由于ABS树脂具有耐冲击、高刚性、耐油、耐低温、耐化学药品性,机械强度和电气性能优良,易于加工,加工尺寸稳定性和表面光泽性好,容易涂装、着色,还可以进行喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工,是用途极广泛的热塑性工程塑料,广泛应用于机械工业、汽车工业、电子电器工业、仪器仪表工业、纺织工业和建筑工业等。因此,自Borg-Warner公司工业化生产ABS树脂后,世界各国纷纷引进ABS生产技术相继建厂,并在引进技术的基础上各自开发ABS生产技术,进而实现工业化生产。

2.1技术概况

ABS树脂的生产方法很多,目前在全世界范围内的工业装置中应用较多的是:乳液接枝掺混法、连续本体法等。近十年来在ABS树脂生产领域有两大进展,一是乳液接枝本体SAN掺混工艺的开发和工业化取得很大成功,二是本体工艺逐步走向完善并生产出有能力向一些市场渗透的树脂牌号。表6列出了ABS树脂的主要生产方法及发展现状和前景(4)。

乳液接枝掺混法是在ABS树脂的传统生产方法――乳液接枝法的基础上发展起来的,是目前工业上采用的几种A BS生产工艺中最早用于工业生产、技术最成熟、应用最广泛的生产方法。乳液接枝掺混法工艺包括乳液接枝乳液SAN 掺混法、乳液接枝悬浮SAN掺混法和乳液接枝本体SAN掺混法三种,经过长期的完善和提高,乳液接枝掺混工艺已日趋完善,生产稳定,产品丰富,性能优良。尤其是乳液接枝本体SAN掺混工艺有利于大型化生产和降低成本,近年来新建的大型ABS生产装置基本上均采用该生产技术。

本体工艺近年来进一步完善,已逐步确立了其主要ABS生产工艺的地位,从环保和投资的观点看本体法是最佳的ABS 生产工艺。本体工艺的主要缺点是产品范围较窄,生产的产品性能有局限性,近年来的研究开发主要针对于此,目前已有很大进展,本体工艺生产的产品正逐步向一些市场渗透。

乳液接枝连续本体(乳液-本体)工艺在70年代末被开发,90年代引起工业重视。根据SRI的估计,此工艺的生产成本低于连续本体工艺,但对环境的污染比连续本体严重,而且建设费用较高。

此外工业上采用的ABS生产工艺还有:乳液悬浮法、本体悬浮法等。乳液悬浮工艺与乳液本体工艺同期被开发,但未受到工业重视。本体悬浮工艺在发达国家已基本被淘汰,但在一些发展中国家还有应用。

2. 2乳液接枝掺混ABS工艺

乳液接枝掺混工艺是目前应用较多的几种ABS生产工艺中最早工业化的工艺技术,它是在乳液接枝工艺的基础上发展起来的,根据SAN共聚工艺的不同又可分为乳液接枝乳液SAN掺混、乳液接枝悬浮SAN掺混、乳液接枝本体SA N掺混三种,表7对三种接枝掺混法ABS工艺进行了比较(4),其中后两者在目前的工业装置中应用较多。尽管近年来

本体工艺的不断完善而逐步成为公认的更为先进、更具成本优势的ABS生产工艺,但是乳液接枝掺混工艺仍是全世界

范围内的生产装置上应用最为广泛的工艺技术,其主要原因是乳液接枝掺混工艺最成熟、产品范围最宽、实用性最强。

在乳液接枝掺混ABS生产工艺中,要先生成一种高胶含量的弹性体乳胶,然后用这种乳胶与丙烯腈、苯乙烯进行接枝共聚反应生成ABS接枝共聚物。SAN共聚物可以与接枝共聚反应同时进行,但目前更普遍的做法是单独用乳液、悬浮或本体工艺进行制备。最后将ABS接枝共聚物与SAN共聚物以不同的比例进行掺混可以得到多种ABS树脂牌号。三种乳液接枝掺混工艺一般都包括下面几个中间生产步骤:SAN共聚物的制备、丁二烯胶乳的制备、丁二烯胶乳与苯乙烯和丙烯腈的接枝共聚、掺混及后处理。但是由于SAN聚合工艺的不同,三种乳液接枝掺混工艺的成本、能耗、产品

质量等均有较大差异。乳液接枝本体SAN掺混工艺因工艺合理、有利于大型化和降低成本、产品多、产品质量好等优点,在近十年来取得了很大的工业化进展,近年来新建的大型ABS树脂生产厂基本上都选用这种工艺。乳液接枝悬浮S AN掺混工艺目前在全世界范围内的生产装置上应用也较多,尤其是在80年代中期以前兴建的装置上,据认为对于中小型ABS装置乳液接枝悬浮SAN掺混工艺的经济性更好。

聚丁二烯胶乳在一般聚合过程中实现粒径放大时,粒径每小时增大不足0.01μm,要达到0.3μm,至少需要40h

以上,故在缩短胶乳反应时间,增大粒径方面进行了大量的研究工作,概括起来可分为:聚合过程放大(一步法)和聚合后附聚放大(两步法),附聚放大又可分为化学附聚和物理附聚(4)。

(1)聚合过程放大

日本合成橡胶公司的生产工艺为物料投入聚合釜中以后在60℃下聚合,当聚合转化率达到50%时补加25份丁二烯,继续反应到转化率达90%,整个反应过程50h,胶乳平均粒径0.29μm,凝聚物在0.01%以下。

日本旭化成工业公司在丁二烯乳聚时加入了0.5~5份丙烯腈,由于丙烯腈的亲水性较强,能与乳化剂共同形成大量胶束,加速了聚合反应。反应开始时乳化剂用量为0.5~1.5份,较少的乳化剂可减少聚合诱导期。他们以补加乳化剂的时机(转化率20%~50%时)、乳化剂用量(0.3~0.7份)和加入时间来控制粒径的大小、粒径分布和附聚时间。其反应时间为30h,粒径0.2~0.5μm(5,6)。该公司还采用同样的配方和工艺,将单体分配于两个配方中,其中第一配方含单体量为总单体量的20%,第二配方单体含量为总单体的80%,在聚合反应进行到2.5~5.0h时,连续加入第二配方量的物料,总共聚合14h,单体转化率为97%,胶乳粒径为0.165~0.20μm(7,8)。

另有报道,在聚合过程中加入附聚剂藻朊酸钠和硫酸镁可制备高固、多分散、大粒径的聚丁二烯胶乳。

(2)附聚放大

冷冻附聚冷冻附聚法是将低固、小粒径(600~700A)的聚丁二烯胶乳送入冷冻转鼓,在胶乳冻点温度下,利用胶乳中水结冰形成的压力使胶乳附聚形成大粒子。该法由美国Goodrich公司工业化,日本合成橡胶公司、加拿大共聚物公司都曾用过此法。冷冻附聚法产品纯净,易于工业化,反应周期短,但放大粒度有局限性,只能得到中等粒度的胶乳。胶乳冷冻时会析出凝胶,动力消耗较大。

压力附聚压力附聚是让胶乳在一个均化器的作用下附聚。这种方法虽老,有些工厂仍然用的很好。GE公司的附聚粒径放大工艺就是以单釜间歇聚合制备小粒径聚丁二烯胶乳,反应时间15h ,然后进行连续压力附聚,附聚后粒径为0. 3μm,总生产周期17h。

机械搅拌附聚提高搅拌强度,也可得到大粒径胶乳。反应在45~60℃下进行,转化率为40%~50%时,增强搅拌1h,反应转化率65%,粒径0.44μm以下的粒子占74.5%。

化学附聚向胶乳中加入无机盐、醋酸酐、有机溶剂,如丙酮、苯、甲苯及苯―醇混合物,亲水性聚合物聚乙烯醇、聚氧化乙烯、聚氨酯、聚乙二醇、甲基纤维素和聚乙烯缩醛等化学物质,可进行附聚放大。首先制得小粒径胶乳,然后向胶乳中加入24份10%的食盐水搅拌15min,粒径增大到0.35μm。再加入10%的醋酸酐溶液,可得到粒径为0.8μm 的胶乳。附聚法的缺点是附聚后粒子尺寸受限制,温度、时间影响大,较难控制,不易重复。

高分子胶乳附聚近年来研究出的一种新型附聚方法,是以高分子胶乳为附聚剂,用于附聚的胶乳主要有两种:非离子型乳化剂胶乳和α、β―不饱和羧酸共聚胶乳。

非离子型乳化剂胶乳以聚氧化乙烯多嵌段非离子型乳化剂(POE-PS-POE)制备的胶乳用于附聚可大幅度提高附聚效果。100g待附聚胶乳中加入0.05~20g附聚剂胶乳,室温下搅拌1min至1h,即可完成附聚。粒径可由0.1μm增大到0.4~0.8μm。经附聚的胶乳粒径大小和分布与附聚条件及附聚剂胶乳的配方有关。附聚效果与嵌段共聚物分子量、体系固含量等因素有关。嵌段共聚物分子量越大,附聚后胶乳粒径越大;固含量提高,附聚速度加快,粒径有所增加。温度提高,粒径减小。例如,当温度为17℃时,附聚后粒径为0.48μm,温度为65℃时,粒径就成为0.3μm,一般附聚温度以17℃为宜。

α、β―不饱和羧酸共聚胶乳此类胶乳最适用的是丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸的共聚物。这种胶乳使不饱和羧酸成分主要集中在胶粒表层,可显著提高附聚效果,羧酸含量在3%~30%,低于3%,附聚作用不明显,高于30%,附聚作用太大,会产生凝聚物。为了提高附聚效果,可在附聚过程中加入少量电解质KCl、NaCl、NaSO4等,附聚pH以7~13为宜。对粒径0.09μm的聚丁二烯胶乳,用下面的配方(重量份)制备附聚剂胶乳(4):

乳液聚合新技术的研究进展 摘要:乳液聚合方法具有广泛的应用范围,近期几年备受关注。本文首先介绍了乳液聚合的基本情况,并着重介绍了一些新的乳液聚合方法和研究成果。 关键词:乳液聚合;进展 前言: 乳液聚合技术的开发始于本世纪20年代末期,当时就已有和目前生产配方类似的乳液聚合的专利出现。30年代初,乳液聚合已见于工业生产。随着时问的推移,乳液聚合过程对商品聚合物的生产具有越来越大的重要性,在许多聚合物如合成橡胶、合成树脂涂料、粘合剂、絮凝剂、抗冲击共聚物等的生产中,乳液聚合已经成为主要的生产方法之一,每年通过该方法制作的聚合物数以千万吨计。【1】1.乳液聚合基本情况 乳液聚合定义 生产聚合物的方法有四种:本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合及乳液聚合。乳液聚合是由单体和水在乳化剂作用下配制成的乳状液中进行的聚合,体系主要由单体、介质(水)、乳化剂及溶于介质(水)的引发剂四种基本组分组成。目前的工业生产中,乳液聚合几乎都是自由基加成聚合,所用的单体几乎都是烯烃及其衍生物,所用的介质大多是水,故有人认为乳液聚合是指在水乳液中按照胶柬机理形成比较独立的乳胶粒中,进行烯烃单体自由基加成聚合来生产高聚物的一种技术。但随着聚合理论的逐步完善,对乳液聚合比较完整的定义应该为:乳液聚合是在水或其他液体作介质的乳液中,按照胶束理论或低聚合物机理生成彼此孤立的乳胶粒,并在其中进行自由基加成聚合或离子加成聚合来生产高聚物的一种聚合方法。 乳液聚合体系至少由单体、引发剂、乳化剂和水四个组分构成,一般水与单体的配比(质量)为70/30~40/60,乳化剂为单体的%~%,引发剂为单体的%~%;工业配方中常另加缓冲剂、分子量调节剂和表面张力调节剂等。所得产物为胶乳,可直接用以处理织物或作涂料和胶粘剂,也可把胶乳破坏,经洗涤、干燥得粉状或针状聚合物。 乳液聚合的特点 聚合反应发生在分散在水相内的乳胶粒中,尽管在乳胶粒内部粘度很高,但由于连续相是水,使得整个体系粘度并不高,并且在反应

实验八己二胺与癸二酰氯的界面缩聚 化工系毕啸天2010011811 一、实验目的 1.复习缩聚反应原理。 2.掌握界面缩聚方法、类别、特点。 二、实验原理 界面缩聚是指将反应单体分别分散在两相(或多相)体系中,聚合反应在相界面处进行的缩聚反应。一般情况下,这类反应的速率常数都相当高,为不可逆反应。反应温度通常为常温。 在聚合反应过程中,在相界面上形成的聚合物膜会对分布于界面两侧的单体分子反应产生一定阻碍,这就使得聚合反应主要发生在扩散到截面的单体与增长链之间,而且低温下副反应也少,从而有利于得到高分子质量的聚合物;聚合场所不在单体溶液中,因此尽管也存在最佳单体配比,但对于投料比要求相对不太严格;聚合物通过沉淀析出或以聚合物膜或丝的形式连续拉出,容易分离;界面上高的反应速率也使反应时间大大缩短。 常见的界面缩聚工艺包括静态界面缩聚和动态界面缩聚两种方法。本实验利用不搅拌的界面缩聚(即静态界面缩聚)可以合成两种脂肪二胺和二元酰氯的聚合物。不搅拌的界面缩聚可以在实验中直观地反映界面聚合的原理和特点,通过多次观察界面的形成和聚合的发生掌握界面缩聚的方法和影响因素。 反应方程式: NH2NH2 + Cl O Cl n n N H H N O * *+2n H2O 界面缩聚 三、实验药品

2、表中密度均指相对密度,以水为基准1; 3、表中熔点、沸点单位均为摄氏度。 四、实验仪器 50mL烧杯2只、50mL量筒、玻璃棒、镊子

六、实验注意事项 1.烧杯要洗净干燥,否则酰氯一遇到水即会迅速水解。 2.应将己二胺溶液倒入癸二酰氯溶液中。癸二酰氯溶解于四氯化碳中,四氯化碳的密度大于水。如果将癸二酰氯倒入己二胺溶液中,则癸二酰氯会下沉,无法形成稳定的界面。 3.随着实验进行,下层液体的颜色会越来越浅。反应接近完全后,应当适当搅拌使反应物完全反应,再将液体回收。 七、参考文献 1.《高分子化学》,唐黎明、庹新林编著,清华大学出版社 2.《高分子化学实验与技术》,杜奕编著,清华大学出版社 八、思考题 8.1 在界面缩聚中,界面的作用是什么? 为聚合提供反应场所。 8.2 为什么用界面缩聚能够制备高分子量的聚合物? 因为在聚合反应过程中,在相界面上形成的聚合物膜会对分布于界面两侧的单体分子反应产生一定阻碍,这就使得聚合反应主要发生在扩散到界面的单体与增长链之间,而且室温下副反应也少,从而有利于得到高分子质量的聚合物。 8.3 本实验是否需要严格控制两种单体的摩尔比?为什么? 不需要,因为聚合场所不在单体溶液中,因此尽管也存在最佳单体配比,但对于投料比要求相对不太严格。界面聚合的反应速率系数很大,原料的扩散才是控速步。 8.4 举一界面缩聚在生产上的应用的实例,并用反应方程式说明。

思考题 2. 本体法制备有机玻璃板和通用级聚苯乙烯,比较过程特征,说明如何解决传热问题、保证产品品质。 答:本体法制备有机玻璃板过程中,有散热困难、体积收缩、产生气泡诸多问题;本体法制备通用级聚苯乙烯存在散热问题。前者采用预聚合、聚合和高温处理三阶段来控制;后者采用预聚和聚合两阶段来克服。 3. (略) 4. 悬浮聚合和微悬浮聚合在分散剂选用、产品颗粒特性上有何不同? 答:悬浮聚合分散剂主要是水溶性高分子和不溶于水的无机粉末,而微悬浮聚合在分散剂是特殊的复合乳化体系,即由离子型表面活性剂和难溶助剂组成;悬浮聚合产品的粒度一般在50μm~2000μm之间,而悬浮聚合产品的粒度介于0.2μm~1.5μm之间。 5.苯乙烯和氯乙烯悬浮聚合在过程特征、分散剂选用、产品颗粒特性上有何不同? 答:苯乙烯悬浮聚合的初始体系属于非均相,其中液滴小单元则属均相,最后形成透明小珠状,故有珠状(悬浮)聚合之称,而氯乙烯悬浮聚合中,聚氯乙烯将从单体液滴中沉析出来,形成不透明粉状产物,故可称作沉淀聚合或粉状(悬浮)聚合。 聚苯乙烯要求透明,选用无机分散剂为宜,因为聚合结束后可以用稀硫酸洗去,而制备聚氯乙烯可选用保护能力和表面张力适当的有机高分子作分散剂,有时可添加少量表面活性剂。 聚苯乙烯为透明的珠状产品,聚氯乙烯为不透明的粉状产物。 6. 比较氯乙烯本体聚合和悬浮聚合的过程特征、产品品质有何不同? 答:氯乙烯本体聚合除了悬浮聚合具有的散热、防粘特征外,更需要解决颗粒疏松结构的保持问题,多采用两段聚合来解决。本体法聚氯乙烯的颗粒特性与悬浮法树脂相似,疏松,但无皮膜,更洁净。 7. 简述传统乳液聚合中单体、乳化剂和引发剂的所在场所,链引发、链增长和链终止的场所和特征,胶束、胶粒、单体液滴和速率的变化规律。 答:单体的场所:水中、增溶胶束、单体液滴 乳化剂的场所:水中、胶束、增溶胶束、单体液滴表面 引发剂的场所:水中 引发的场所:增溶胶束 增长的场所:乳胶粒内 终止的场所:乳胶粒内 (1)增速期:这一阶段胶数不断减少直至消失,乳胶粒数不断增加,聚合速率相应提高,单体液滴数目不变,但体积减少; (2)恒速期:这一阶段只有单体液滴和乳胶粒,单体液滴数目减少直至消失,乳胶粒数目恒定,聚合速率不变; (3)降速期:这一阶段只有乳胶粒,单体液滴数目减少直至消失,乳胶粒数目恒定,聚合速率随着乳胶粒内单体浓度的降低而降低。 8. 简述胶束成核、液滴成核、水相成核的机理和区别。 答:难溶于水的单体所进行的经典乳液聚合,以胶束成核为主。经典乳液聚合体系选用水溶性引发剂,在水中分解成初级自由基,引发溶于水中的微量单体,在水相中增长成短链自由基。聚合物疏水时,短链自由基只增长少量单元就沉析出来,与初级自由基一起被增容胶束捕捉,引发其中的单体聚合而成核,即所谓胶束成核。

苯丙乳液配方及原理公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

苯丙乳液生产配方 苯丙乳液是由苯乙烯和丙烯酸酯单体乳化共聚而得。乳白色液体,带蓝光。苯丙乳液附着力好,胶膜透明,耐水、耐油、耐热、耐老化性能良好,是水性涂料,地毯胶,工艺胶的主要成分,市场需求量非常大。 一、基本配方(按照1000公斤投料): 1、苯乙烯:218.8kg 2、丙烯酸丁酯:238.4kg 3、甲基丙烯酸甲酯:19.56kg 4、甲基丙烯酸:9.64kg 5、保护胶体(聚甲基丙烯酸钠):8.36kg 6、乳化剂OS(烷基酚醚磺基琥珀酸酯钠盐):18.85kg 7、碳酸氢钠:0.5kg 8、过硫酸铵:2.4kg 9、去离子水:499kg 二、操作工艺 1、预乳化和配料 (1)在预乳化釜内分别加入去离子水191kg,碳酸氢钠0.5kg,乳化剂OS18.85kg,混合单体(甲基丙烯酸:9.64kg;苯乙烯:218.8kg; 并烯酸丁酯:238.4kg,甲基丙烯酸甲酯:19.56kg),进行预乳 化,得到稳定的预乳化液。 (2)将过硫酸铵2.4kg加入去离子水64kg,配成引发剂溶液,备用。

(3)保护胶体(聚甲基丙烯酸钠)8.36kg加入去离子水44kg,配成保护胶体溶液,备用。 2、聚合 在聚合釜内分别加入去离子水200kg,保护胶体溶液,预乳液60kg,待70摄氏度左右时加入引发剂溶液30kg,在80摄氏度左右引发聚合,进行种子乳液聚合,可观察到釜底乳液泛蓝光。保温10min后,开始滴加剩余的预乳液和引发剂溶液。滴加时维持聚合反应温度84-86摄氏度。滴完后保温1小时。 3、出料包装 冷却到30摄氏度以下,出料用120目滤布过滤,即为苯丙乳液产品。 三、产品主要指标: 1、固含量:48.5% 2、PH值:5.5-6.5 3、粘度(涂-4℃.S.17℃)值:17 苯丙乳液的制备 一、实验目的: 1、掌握用乳液聚合法制备高分子材料的一般原理和合成方法; 2、了解目标乳合物的设计原理。 二、实验原理(概述): 乳液聚合是以水为连续相(分散剂),在表面活性剂(乳化剂)存在下,使聚合反应发生在由乳化剂形成的乳胶粒内部(即表面活性剂形成的胶束作为微反应器),制备高分子材料的一种方法。

实验名称:苯乙烯的乳液聚合姓名:_________ 学号:__________ 实验日期:__________ 一、实验目的 1.了解乳液聚合的原理和乳液聚合的方法。 2.学习并了解乳液聚合和其他聚合方法的区别。 二、实验原理 乳液聚合是以大量水为介质,在此介质中使用能够使单体分散的水溶性聚合引发齐山并添加乳化剂(表面活性剂),以使油性单体惊行聚合的方法。所生成的高分子聚合物为微细的粒子悬浮在水中的乳液。 单体 能进行乳液聚合的单体数量很多,其中应用比较广范的有:乙烯基单体,例:苯乙烯、乙烯、醋酸乙烯酯、氯乙烯、偏二氯乙烯等;共轭二烯单体,例:丁二烯、异戊二烯、氯丁二烯等;丙烯酸及甲基丙烯酸系单体,例:甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯等。 引发剂 与悬浮聚合不同,乳液聚合所用的引发剂是水溶性的,而且由于高温不利于乳液的稳定性,弓I发体系产生的自由基的活化能应当很低,使聚合可以在室温甚至更低的温度下进行。常用的乳液聚合引发剂有:热分解引发剂,如过硫酸铵[(NH4) 2?O8]、过硫酸钾(K2908);氧化还原引发剂,如过硫酸钾-氯化亚铁体系、过硫酸钾-亚硫酸钠体系、异丙苯过氧化氢-氯化亚铁体系等。 乳化剂 乳化剂是可以形成胶束的一类物质,在乳液聚合中起着重要的作用,常见的乳液聚合体系的乳化剂为负离子型,如十二烷基苯磺酸钠、十二烷基硫酸钠等。乳化剂具有降低表面张力和界面张力、乳化、分散、增溶作用。 三、仪器及药品 三口烧瓶、搅拌器、回流冷凝管、固定夹及铁架、恒温水浴锅、烧杯、量筒、温度计苯乙烯10mL、十二烷基苯磺酸钠0.6g、过硫酸钾0.3g、硫酸铝钾、水 四、实验步骤及现象 1.取0.6g十二烷基苯磺酸钠,50ml H2O加入三口烧瓶升温至80C。 2.加入10ml苯乙烯。 3.取0.3g过硫酸钾溶于10ml H2O缓缓加入三口烧瓶。 4.升温到90C反应1.5小时。 现象:溶液浑浊并发蓝光,后来蓝色消失变为乳白色。 5?加入KAI(SO)2进行破乳 现象:溶液发生固化得到白色固体。 6.转移产物并洗涤仪器。

阳离子乳液聚合及其应用研究进展 化工与材料学院 材化081—18 程如清

阳离子乳液聚合及其应用研究进展 程如清 (大连工业大学化工与材料学院,辽宁大连 116034) 摘要:本文简单的介绍几种比较主流的阳离子乳液的聚合方法,并且介绍了阳离子聚合物乳液在 造纸工业和纺织工业以及在建筑业的应用,并对阳离子聚合物乳液在生活生产中应用和发展作了 展望。 关键词:阳离子乳液聚合阳离子聚合物乳液应用研究进展 1. 引言 阳离子聚合物乳液对正负电荷具有良好的平衡性能, 用于纸张上浆剂[1, 2]、粘合剂[3,4]以及染印、钻井、化妆品、生物医学等领域[5- 7]。阳离子聚合物乳液的基本特征是乳胶粒表面或聚合物本身带正电荷,早在60 年代阳离子乳液就引起人们的关注, 目前已有很多人从事这方面的研究, 在理论和应用方面取得了显著的成果。要赋予乳胶粒或聚合物正电荷, 可以根据需要采用不同的聚合方法。 2. 阳离子聚合物乳液的制备方法 2.1 常规乳液聚合法 用乙烯基单体、阳离子型乳化剂或高分子乳化剂, 在自由基引发剂或阳离子型引发剂作用下, 按常规乳液聚合法可以合成阳离子乳液。如sheetz[8]用十二烷基氯化铵作乳化剂, 在H2O 2- F3+e , pH= 2 中制得了稳定的阳离子聚合物乳液; Sarota 等[9]用十二烷基吡啶氯化铵作乳化剂, 加入少量的甲基丙烯酸二甲胺基乙酯, 合成了稳定性良好的PSt 阳离子胶乳; 李效玉等[10]研究了利用不同的表面活性剂如聚乙烯醇,N ,N - 二甲基,N - 十二烷基,N - 苄基氯化铵,N - 甲基,N - 十六烷基吗啉硫酸甲酯季铵盐(CMM ) 等对合成的阳离子乳液的稳定性、聚合转化率的影响, 结果发现: CMM 作乳化剂, 聚合转化率最高, 乳液的稳定性最好。 2.2 转换法 转换法是用阳离子型表面活性剂或两性、非离子型表面活性剂对某些阴离子胶乳进行转换而制备阳离子胶乳。如Heinz 等[11]采用两性表面活性剂和阳离子表面活性剂对阴离子聚苯乙烯、丁二烯胶乳进行转换, 得到了阳离子胶乳;B low [12,13]在研究天然胶乳与阴离子合成胶乳时, 考察了阳离子表面活性剂对胶乳稳定性和胶粒表面电荷的影响, 发现加入阳离子乳化剂使胶乳的稳定性降低, 但是在搅拌下把稀胶乳加到过量的阳离子表面活化剂中, 非常成功地转换成阳离子胶乳; 恩知钢太郎[14]采用烷基取代胺与环氧乙烷的加成物为阳离子乳化剂, 对用转换法生产阳离子丁苯胶乳进行系统研究, 所用的乳化剂除具有同阴离子乳化剂混溶性好的特点外, 还可与胶乳微粒进行交联, 在该转换中, 乳化剂用量占胶乳中聚合物的3- 5% (重量) , 并且边搅拌边向阴离子胶乳(pH 为9- 12) 中定量加入浓度为30% 的阳离子表面活性剂, 然后将pH 值调到8 以下, 从而完成转换过程。 2.3 微乳液聚合法 微乳液聚合法是一种特殊的乳液聚合法, 合成的聚合物具有分子量分布窄、胶乳粒径小等特点, 通常利用可交联的功能单体作共聚单体, 以防止粘度增加

浅析乳液聚合的合成原理及和材料及稳定性 在乳液聚合过程中,乳化剂的种类、用量与用法、pH值、引发剂的类型、搅拌形状与搅拌速度、加料方式、聚合工艺等都会影响到聚合物乳液的稳定性。功能性单体如硅烷偶联剂、丙烯酸、丙烯酰胺、丙烯酸羟乙酯等作为交联单体参与共聚,在一定程度上可提高乳液的稳定性,但因具有极强的亲水性,聚合过程中若在水相发生均聚形成水溶性大分子,容易产生絮凝现象,极易破乳。因而选择合适的乳化体系和聚合工艺对乳液聚合过程的稳定性具有极重要。 聚合物乳液承受外界因素对其破坏的能力称为聚合物乳液的稳定性。在乳液聚合过程中局部胶体稳定性的丧失会引起乳胶粒的聚结形成宏观或微观的凝聚物,即凝胶现象。凝胶多为大小不等、形态不一的块状聚合物,有的发软、发粘,有的发硬、发脆、多孔。在搅拌作用下凝胶分散在乳液中,可通过过滤法或沉降法除去,但有时也会形成大量肉眼看不到的、普通方法很难分离的微观凝胶,使乳液蓝光减弱颜色发白,外观粗糙。严重时甚至整个体系完全凝聚,造成抱轴、粘釜和挂胶现象。凝聚物的生成在乳液研究和生产中具有极大的危害性,它不仅降低单体的有效转化率,增加聚合装置的停机时间和处理的费用,而且还会加大各釜和各批次间产品性能的不一致性,污染环境。 目前比较权威的用于解释聚合物乳液稳定性的理论是双电层理论和空间位阻理论。乳胶粒子的表面性质与吸附或结合在其上的起稳定作用的物质有关,酸性、碱性离子末端以及吸附在乳胶粒表面上的乳化剂在一定的pH值下都是以离子形式存在的,使乳胶粒子表面带上一层电荷,从而在乳胶粒子之间就存在静电斥力,乳胶粒难于互相接近而不发生聚结。当乳胶粒表面吸附有非离子型乳化剂或高分子保护胶体时,其稳定性则与空间位阻有关。 乳化剂的选择是决定乳液聚合体系稳定性的关键因素之一。乳化剂虽不直接参与反应,但乳化剂的种类及用量将直接影响到引发速率、链增长速率以及聚合物的分子量和分子量分布。此外乳化剂的类型、用量和加入方式对乳胶粒的粒径和粒径分布、乳液粒度也有着决定性的影响。如果所选用的乳化剂不适合本乳液聚合体系,则不论怎样改变乳化剂的浓度和调节聚合工艺参数,乳液聚合仍不能平稳进行或是所得到的乳液产品缺乏实用价值。 离子型乳化剂的特点是乳化效率高,可有效地降低表面张力,胶束和乳胶粒子尺寸小,机械稳定性好,但由于其离子特性对电解质比较敏感;非离子型乳化剂对电解质有较好的稳定性,但机械稳定性不好,对搅拌速度比较敏感。 离子型乳化剂主要靠静电斥力使乳液稳定,而非离子型乳化剂主要靠水化,两种乳化剂复合使用时,两类乳化剂分子交替吸附在乳胶粒子表面上,既使乳胶粒间有很大的静电斥力,又在乳胶粒表面形成很厚的水化层,二者双重作用的结果可使聚合物乳液稳定性大大提高。目前乳液聚合体系多采用阴离子型与非离子型复配乳化体系,所得乳液兼有粒子尺寸小、低泡和稳定性好的特点。 引发剂对整个聚合过程起到重要的作用,不同的引发剂制得的聚合物具有不同的分子结构及性能。乳液聚合引发剂分为两类:受热分解产生自由基的引发剂(如过硫酸铵APS、过硫酸钾KPS、过硫酸钠NPS、过氧化氢等无机过氧化物);有机过氧化物和还原剂组合可构成另一

第八章--聚合方法

第八章聚合方法习题参考答案 1.解释下列名词: (1)聚合反应与聚合方法 (2)本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合、乳液聚合 (3)熔融缩聚、溶液缩聚、界面缩聚、固相缩聚 解答: (1)聚合反应:主要是指单体到聚合物的合成反应,主要涉及聚合反应机理、反应条件—如引发剂、溶剂、温度、压力、反应时间等。 聚合方法:主要是指完成一个聚合反应所采用的方法。主要涉及聚合工艺、配方、原料精制、产物分离及后处理等。 (2)本体聚合:不加其它介质,单体在引发剂、或催化剂、或热、光、辐射等其它引发方法作用下进行的聚合。 溶液聚合:单体和引发剂或催化剂溶于适当的溶剂中的聚合。 悬浮聚合:单体以小液滴状悬浮在分散介质中的聚合。 乳液聚合:单体在水介质中,由乳化剂

分散成乳液状态进行的聚合。 (3)熔融缩聚:在体系中只有单体和少量催化剂,在单体和聚合物熔点以上(一般高于熔点10~25O C)进行的缩聚。 溶液缩聚:单体、催化剂在溶剂中进行的缩聚。 界面缩聚:单体处于不同的相态中,在相界面处发生的缩聚。 固相缩聚:在原料(单体及聚合物)熔点或软化点以下进行的缩聚。 2.比较本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合和乳液聚合的基本组分和优缺点。 解答: (1)本体聚合:体系主要由单体和引发剂或催化剂组成,其它有相对分子质量调节剂、润滑剂等。 优点是体系组成简单,因而产物纯净,特别适用于生产板材、型材等透明制品。 不足是反应热不易排除。 (2)溶液聚合:体系主要由单体、引发剂或催化剂和溶剂组成。 优点是溶剂的加入形成一均相聚合体

系,有利于导出聚合热,同时利于降低体系粘度,减弱凝胶效应。 不足是加入溶剂后容易引起副反应;溶剂的回收、精制增加了设备及成本,并加大了工艺控制难度;降低了单体及引发剂的浓度,致使溶液聚合的反应速率比本体聚合要低;降低了反应装置的利用率。 (3)悬浮聚合:体系主要由单体、引发剂、悬浮剂和分散介质组成。 优点是体系粘度低,聚合热容易导出,散热和温度控制比本体聚合、溶液聚合容易得多;产品相对分子质量及分布比较稳定,聚合速率及相对分子质量比溶液聚合要高一些。杂质含量比乳液聚合低;后处理比溶液聚合和乳液聚合简单,生产成本较低,三废较少;产物可直接用于加工。 不足是聚合物中附有少量悬浮剂残余物,影响了制品的透明性和电绝缘性。 (4)乳液聚合:体系主要由单体、引发剂、乳化剂和分散介质组成。 优点是可以通过增加乳胶粒的方法同时提高聚合反应速率和聚合度,聚合反应速率快、聚合度高是乳液聚合不同于其它聚合方法的一个显著特

聚合方法在材料制备上的应用及发展 材料的合成与制备首先是单体通过聚合反应合成聚合物,然后通过相应的加工工艺制备成所需的材料或产品。聚合反应常需要通过一定的聚合方法来实施,根据聚合物的性能指标以及应用环境条件等要求,常用的聚合方法有本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合、乳液聚合以及固相聚合、熔融聚合、界面聚合等等,不同的聚合反方法有不同的工艺及设备要求,所得的聚合物产物在纯度、分子量、物态及性能等方面也各有差异。如本体聚合体系中仅有单体和引发剂组成,产物纯净后处理简单,可直接用模板模具成型,如有机玻璃的制备;溶液聚合是将单体和引发剂均溶于适当的溶剂中的聚合方法,体系得粘度较低,具有传热散热快、反应条件容易控制,可避免局部过热,减少凝胶效应等特点适应于聚合物溶液直接使用的场合,如涂料、胶粘剂等;悬浮聚合是单体以小液滴状悬浮在水中进行的聚合方法,,其特点是以水作为反应介质,为了让非水溶性的单体能在水中很好地分散需要使用分散剂,所以悬浮聚合体系一般由单体、油溶性引发剂、分散剂以及水组成,悬浮聚合的产物一般以直径为0.05~2mm的颗粒沉淀出来,后处理简单方便生产成本低,但产物中常带有少量分散剂残留物;乳液聚合是在乳化剂的作用下,单体分散在水中形成乳液状态的聚合方法,体系由单体、水溶性引发剂、乳化剂和水组成,由于是以水为介质,具有环保安全、乳胶粘度低、便于传热、管道输送和连续生产等特点,同时聚合速度快,可在较低的温度下进行聚合,且产物分子量高,所得乳胶可直接用于涂料,粘结剂,以及纸张、织物、皮革的处理剂等众多领域,乳液聚合因其生产过程中安全、环保等特点深受人们的广泛重视,下面主要以乳液聚合为例就聚合方法在材料制备上的应用及进展进行

. 乳液聚合技术进展—超大微粒与超高浓度乳液聚合 熊鹏鹏2010214110 关健词:超大微粒核/ 壳乳液聚合超高浓度乳液聚合胶冻状乳液 引言: 乳液聚合是制备聚合物材料的主要方法之一。由于乳液聚合机理的复杂性,应用领域的广泛性及某些方面的优越性,一直受到人们的重视。几十年来,从乳液聚合机理、聚合方法、聚合物乳胶的性质到应用技术的研究,方兴未艾,日渐深入。除了对聚合体系中的主要组份、新的单体体系、引发体系、乳化体系等方面进行广泛的研究开发外,在乳液聚合技术和方法的研究方面更是层出不穷,日新月异。在传统乳液聚合基础上,早期发展的聚合技术有种子乳液聚合、核/ 壳乳液聚合、无皂乳液聚合、反相乳液聚合、微乳液聚合、超微乳液聚合等。 上述乳液聚合技术的理论研究、不同体系的动力学、成核机理、聚合物乳胶的性质及特点已进行了较为详细的报道和阐述。为了进一步改善聚合物乳胶的性质,以适应不同用途、不同施工工艺及不同使用条件更广泛、更苛刻的要求,最近几年,国外的一些专家和学者们对乳液聚合中的新组份和新的聚合技术又有了进一步的研究和开发,并且显示了良好的发展前景。这些技术包括超大微粒核/壳乳液聚合、超高浓度乳液聚合、递变进料乳液聚合、和高聚物表面活性AI 的乳液聚合等。

本文将对前两种乳液聚合技术分别予以简要介绍,以期对国内乳液聚合的研究有些助益。 1、超大微粒核/ 壳乳液聚合 单分散性大乳胶微粒在聚合物掺混改性中有着特殊的增韧效果,如PBA/PSt(聚丙烯酸丁醋/聚苯乙烯) 核/ 壳复合乳胶可作为环氧树脂和聚苯乙烯的典型增韧剂,但乳胶粒子直径必须在2μm以上才能得到最佳的增韧效果。传统的乳液聚合,即用水溶性引发剂,在乳化剂胶束中成核,所制得的聚合物乳胶粒子的直径最大只有2μm,欲制备更大的粒子,则会导致乳胶的凝聚或形成次级粒子。 悬浮聚合和非水分散聚合可制得粒径较大的粒子,但其单分散性和核/ 壳形态难以控制。乳液聚合技术进展一超大微粒与超高浓度乳液聚合制备了较大的乳胶粒子。但这些方法条件特殊,所制得的乳胶固含量较低。用普通乳液聚合制备超大乳胶粒子、固含量较高的乳液聚合技术最近由加拿大的Co ok等人进行了开发研究。 2 制法、粒子大小和形态超大微粒核/ 壳乳胶,如PBA/PSt 的制备要点是: (1)用油溶性引发剂; (2) 种子多步核/ 壳聚合; (3)“挨饿”进料技术; (4) 在配方设计中严格控制乳化剂用量,使之既能保证乳胶体系的稳定性,又能得到单分散性乳胶粒子; (5) 同时加人少量的交联单体。乳胶粒子大小、分布、粒子形态结

丙烯酸聚合原理

2.1.2乳液聚合机理 1、引发机理 乳液聚合的引发剂是水溶性引发剂,根据引发剂生成自由基的机 理分为两大类:(1)热分解引发剂,通常应用较多的有过硫酸氨、过硫酸钾 (2)氧化还原引发剂,应用较多的有:过硫酸盐一亚硫酸氢 盐体系 通常情况下乳液聚合过程中引发作用分为以下几步:(1)引发剂在水相中分解成初始自由基;(2)初始自由基在水相中引发聚合;(3)水相中的初始自由基单体扩散到乳胶粒中或单体液滴中;(4)自由基在乳胶粒中引发聚合,生成高分子聚合物,使得乳胶粒不断长大。 2、乳液聚合机理 常规乳液聚合是指烯类单体在水介质中,由乳化剂分散成乳液状态进行的聚合,反应体系中主要由单体、水、水溶性引发剂及乳化剂四中基本组分组成。 乳液聚合过程大致可以分为下列三个阶段(如图2.2所示): 第一阶段一一乳胶粒生成期。从开始引发聚合,直至乳化剂形成 的胶束消失,聚合速率递增。水相中产生的自由基扩散进入胶束内,进行引发、增长,不断形成乳胶粒,同时水相中单体也可以引发聚合,吸附乳化剂分子形成乳胶粒。随着引发聚合的继续进行,增溶胶束不断成核,乳胶粒不断增多或增大。单体转化率达15%左右,胶束全部消失,不再形成新的乳胶粒,以后引发聚合完全在乳胶粒内进行

第二阶段一一恒速期。胶束消失后,聚合进入第二阶段。链引发、增长和终止反应继续在乳胶粒内进行,液滴仍起着仓库的作用,不断向乳胶粒供应单体。乳胶粒中单体浓度保持不变,加上乳胶粒数恒定,这一阶段的聚合速率也基本一定。单体转化率达50%左右,液滴全部消失,单体全部进入乳胶粒,开始转入大三阶段。 第三阶段一一降速期。乳胶粒内由单体和聚合物两部分组成,水中的自由基可以继续扩散到乳胶粒引发或终止,但单体再无补充来源,聚合速率将随乳胶粒内单体浓度的降低而降低。 叔碳酸乙烯酯

乙酸乙烯(酯)的乳液聚合 —、目的要求 了解乳液聚合的基本原理并掌握实验技术。 二、原理 醋酸乙烯很容易聚合,也很容易和其他单体共聚。聚合反应可按本体溶液,悬浮或乳液聚合等方式进行。聚合反应都是游离基聚合,经过链引发,链增长和链终止三个阶段。通常本体聚合,溶液聚合和悬浮聚合都用过氧化苯甲酰和偶氮二异丁腈为引发剂,而乳液聚合则都用水溶性的引发剂过硫酸盐和过氧化氢等,采用何种方法,决定于产物的用途。 乳液聚合反应早期是在乳化剂的胶束中,而后期是在聚合体中进行,并与水相成乳化的单体液滴进行的,乳液聚合的产物(乳胶粒子)通常是在0.2~5微米之间粒度很小的乳胶液。 乙酸乙烯酯乳液聚合的机理与一般乳液聚合相同,采用过硫酸盐为引发剂,为使反应平衡进行。单体和引发剂均需分批加入。聚合中最常用的乳化剂是聚乙烯醇。实践证明:两种乳化剂合并使用其乳化效果和稳定性比单独用一种要好。本实验采用聚乙烯醇和OP-10两种乳化剂。三、主要试剂和仪器 试剂:单体(醋酸乙烯酯) 引发剂:过硫酸铵0.3g溶于6ml蒸馏水中 乳化剂:聚乙烯醇4~5g+80ml蒸馏水加热至80℃,充分溶解后加0.7gOP-10。 增塑剂:邻苯二甲酸二丁酯 碳酸氢钠0.2g溶于5ml蒸馏水中。 仪器:250ml三颈瓶一台,搅拌器一台,回流冷凝管1只,滴液漏斗1只,温度计(100℃)1支,烧杯250ml二只,100ml 一只。 四、实验步骤 在装有搅拌器、回流冷凝管,温度计的三颈瓶加入80ml乳化剂,充分搅拌后,加入15ml醋酸乙烯单体,2ml过硫酸铵溶液,在搅拌的同时加热升温至60~65℃时停止加热,通常在66℃时开始共沸回流。得温度自升至75~80℃且回流减少时,控制在此温度下,开始滴加40ml单体滴加速度不宜过快,控制在2小时左右滴完。滴完后再加入2ml引发剂,然后将剩下的15m1单体继续滴加。(时间控制在45分~1小时左右滴完)投料完毕后,再加剩下的2ml引发剂,温度在78~82℃左右搅拌半小时,无回流为止,自然冷却温度至50℃,加入5ml碳酸氢钠溶液和7m1邻苯二甲酸二丁酯搅拌均匀,冷至室温。 操作注意事项: (1)引发剂量要分批加入; (2)升温要慢,过快易结块,反应温度保持至75~80℃; (3)滴加单体速度要慢,充分搅拌。 注:[1]反应结束时加入碳酸氢钠溶液中和乳液的PH值为4~6之间,以保持乳液的稳定性。 五、讨论思考题 1、乳液聚合有何特点,其聚合历程如何? 2、讨论实验体系中各成份的作用? 3、讨论乳化剂对乳液聚合动力学的影响? 4、本实验中为何要分批添加单体和引发剂? 东华大学戴承渠

第49卷第8期2019年8月 涂料工业 PAINT&COATINGS INDUSTRY Vol.49 No.8 Aug.2019细乳液聚合最新研究进展 钟瑞英,付长清%申亮 (1.江西科技师范大学化学化工学院涂料与高分子系,南昌330013; 2.江西省水性涂料工程实验室,南昌330013) 摘要:随着高分子合成技术的迅速发展,乳液聚合法的发展创新趋势较为明显,其聚合过程对 商品聚合物的生产至关重要,所制备出的聚合物乳液可直接用作水性涂料和胶粘剂等。文中具体介 绍了细乳液聚合体系的设计方法、聚合过程及稳定机理,重点综述了近年来细乳液聚合在高固含量 细乳液制备、纳米复合材料制备(荧光聚合物纳米粒子、有机/无机纳米复合材料)及聚合物空心球或 微球制备等方面的研究进展。 关键词:细乳液聚合;应用;制备;进展 中图分类号:TQ630. 6 文献标识码:A文章编号:0253-4312(2019)08-0081-07 doi:10. 12020/j.issn.0253-4312. 2019. 8.81 Recent Progress in Mini-Emulsion Polymerization Zhong Ruiying,Fu Changqing,Shen Liang (1.Department of P olymer and Coating ^Jiangxi Science& Technology Normal University, Nanehang330013, China;2.Jiangxi Waterborne Coatings Engineering Laboratory,Nanchang330013, China) Abstract:With the rapid development of polymer synthesis technology,the development trend of emulsion polymerization is more obvious.Now its polymerization process is more important for the production of commercial available polymers.The emulsion can be directly used for waterborne coatings and adhesives,etc.The preparation technique,polymerization process and stabilization mechanism of mini-emulsion polymerization system were introduced in this paper,focusing on the recent progress of minie—emulsion polymerization in the preparation of high solid content polymer mini-emulsion,nanocomposite(fluorescent polymer nanoparticles,organic/inorganic nanocomposites)and hollow or microspheres polymer was reviewed in this paper. Key words :minie-mulsion polymerization;application;preparation;development 20世纪70年代初,美国Lehigh大学的Ugelstad 等学者发现m,在乳液聚合中乳胶粒生成的主要方式 可以为珠滴成核,但单体珠滴必须分散得足够细。在乳化剂十二烷基硫酸钠(SDS)和助稳定剂十六醇 (CA)/十六烷(HD)的共同作用下,通过强力的均化作 用,可以把单体分散成单体珠滴直径为亚微米(50?*500 nm)级的细乳液,并提出了新的粒子成核机理—在亚微单体液滴中引发成核'开发了细乳液聚 合技术。 与常规乳液聚合相比,细乳液聚合在体系中引 进了助乳化剂,并采用了微乳化工艺(简称MP),这样 使得原本较大的单体液滴(直径1 〇〇〇?5 000 nm)被 [基金项目]江西科技师范大学拔尖人才项目(2016QNBJRC007);国家自然科学基金(51563011) *通信联系人

乳液聚合 班级:高分0942 姓名:冯会科学号:200910211239 乳液聚合(emulsion polymerization)是在乳化剂的作用下并借助于机械搅拌,使单体在水中分散成乳状液,由引发剂引发而进行的聚合反应。乳液聚合是高分子合成过程中常用的一种合成方法。 乳液聚合体系至少由单体、引发剂、乳化剂和水四个组分构成,一般水与单体的配比(质量)为70/30~40/60,乳化剂为单体的0.2%~0.5%,引发剂为单体的0.1%~0.3%;工业配方中常另加缓冲剂、分子量调节剂和表面张力调节剂等。所得产物为胶乳,可直接用以处理织物或作涂料和胶粘剂,也可把胶乳破坏,经洗涤、干燥得粉状或针状聚合物。 乳液聚合的发展 自由基聚合反应是聚合物生产中应用最为广泛的方法之一,乳液聚合则是由单体和水在乳化剂作用下配制成的乳状液中进行的聚合,体系主要有单体、水、乳化剂和引发剂四种基本组分构成。 乳液聚合技术萌生于上世纪早期,一般公认最早见于文献的是德国Bayer公司的H.Hofmann的一篇关于异戊二烯单体水乳液的聚合专利。30年代见于工业生产,40年代Harkins定性地阐明了在水中溶解度很低的单体乳液聚合机理。后来,Smith和Ewart,建立了定量的理论,提出了乳液聚合的三种情况及乳液聚合过程的三个阶段,即乳胶粒生成阶段(阶段I)、乳胶粒长大阶段(阶段II)及乳液聚合完成阶段(阶段III),这一理论被视为乳液聚合的经典理论。此后乳液聚合成为研究热点。 随着乳液聚合理论的发展,乳液聚合技术也在不断的发展和创新。关于常规乳液聚合目前研究主要集中在:多组分乳液聚合体系的研究、合成高固含量的乳胶、反应型乳化剂的使用等方面。另外,在传统乳液聚合工艺的基础上,目前国内外已开发出无皂乳液聚合、细乳液聚合、反相乳液聚合、分散聚合和微乳液聚合等新的聚合工艺。从本质上来说,这些新的聚合技术与乳液聚合有着共同的特征,即都是分隔体系的聚合反应,有着共同的一些优点。 乳液聚合—聚合机理

苯丙乳液生产配方 苯丙乳液是由苯乙烯和丙烯酸酯单体乳化共聚而得。乳白色液体,带蓝光。苯丙乳液附着力好,胶膜透明,耐水、耐油、耐热、耐老化性能良好,是水性涂料,地毯胶,工艺胶的主要成分,市场需求量非常大。 一、基本配方(按照1000公斤投料): 1、苯乙烯:218.8kg 2、丙烯酸丁酯:238.4kg 3、甲基丙烯酸甲酯:19.56kg 4、甲基丙烯酸:9.64kg 5、保护胶体(聚甲基丙烯酸钠):8.36kg 6、乳化剂OS(烷基酚醚磺基琥珀酸酯钠盐):18.85kg 7、碳酸氢钠:0.5kg 8、过硫酸铵:2.4kg 9、去离子水:499kg 二、操作工艺 1、预乳化和配料 (1)在预乳化釜内分别加入去离子水191kg,碳酸氢钠0.5kg,乳化剂OS18.85kg,混合单体(甲基丙烯酸:9.64kg;苯乙烯:218.8kg; 并烯酸丁酯:238.4kg,甲基丙烯酸甲酯:19.56kg),进行预乳 化,得到稳定的预乳化液。 (2)将过硫酸铵2.4kg加入去离子水64kg,配成引发剂溶液,备用。 (3)保护胶体(聚甲基丙烯酸钠)8.36kg加入去离子水44kg,配成

保护胶体溶液,备用。 2、聚合 在聚合釜内分别加入去离子水200kg,保护胶体溶液,预乳液60kg,待70摄氏度左右时加入引发剂溶液30kg,在80摄氏度左右引发聚合,进行种子乳液聚合,可观察到釜底乳液泛蓝光。保温10min后,开始滴加剩余的预乳液和引发剂溶液。滴加时维持聚合反应温度84-86摄氏度。滴完后保温1小时。 3、出料包装 冷却到30摄氏度以下,出料用120目滤布过滤,即为苯丙乳液产品。 三、产品主要指标: 1、固含量:48.5% 2、PH值:5.5-6.5 3、粘度(涂-4℃.S.17℃)值:17 苯丙乳液的制备 一、实验目的: 1、掌握用乳液聚合法制备高分子材料的一般原理和合成方法; ?2、了解目标乳合物的设计原理。 二、实验原理(概述): 乳液聚合是以水为连续相(分散剂),在表面活性剂(乳化剂)存在下,使聚合反应发生在由乳化剂形成的乳胶粒内部(即表面活性剂形成的胶束作为微反应器),制备高分子材料的一种方法。 目前,因为在世界范围内采用乳液聚合法制备大量的、各种类型的乳液聚合物和聚合物乳液产品,因此乳液聚合 被广泛应用于各个技术领域,成为不可缺少的材料或工作物质。特别是人们环境保护意识的加强,乳液聚合技术已成为制备“环境友好材料”的主要方法。在工业生产中有多种用途: ?(1)用乳液聚合法可大量生产合成橡胶如丁苯橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶、聚丙烯酸酯橡胶等。 ?(2)用乳液聚合法生产合成塑料、合成树脂。如聚氯乙烯树脂、树脂、聚四氯乙烯树脂、聚丙烯酸树脂等。(3)用乳液聚合生产各种用途的聚合物乳液,如各种粘合剂(聚醋酸乙烯脂乳液—白胶等)、涂料(如建筑涂料、金属涂料、木制器涂装涂料等)。 乳液聚合技术较本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合相比较,有许多重要特点、优点,既可制备高分子量的聚合物,又有高的聚合反应速率。反应体系易散热,有利于聚合反应的控制。生产设备和工艺简单,操作方便,灵活性大,代表了环境保护技术的发展方向,很多场合下,聚合物乳液可直接利用。因此,近年来乳液聚合技术发展很快,特别是在聚合技术上派生、发展了多种新技术、新方法。?

一、实验目的 1.了解缩合聚合过程; 2.了解xx-66的特点与用途。 二、实验原理 界面缩聚是将两种互相作用而生成高聚物的单体分别溶于两种互不相溶的液体中(通常以水和有机溶剂),形成水相和有机相,当两相接触时,在界面附近迅速发生缩聚反应面生成高聚物。界面聚合一般要求单体有很高的反应活性,实验室制备尼龙-66一般采用己二胺和己二酰氯。其中酰氯在酸接受体存在下与胺的活泼氢起作用,属于非平衡缩聚反应。己二胺水溶液与己二酰氯的四氯化碳溶液相混合,因胺基与酰氯的反应活性都很高,在相界面上马上生成聚合物的薄膜。 反应方程式如下: n NH2(CH2)6NH2 + n ClOC(CH2)4COCl NaOH [-NH(CH2)6-NHCO(CH2)4CO]n 己二胺己二酰氯聚酰胺 三、药品与仪器 己二酸、二氯亚砜、二甲基甲酰胺、己二胺、己二酰氯、水、四氯化碳、氢氧化钠、盐酸;圆底烧瓶、回流冷凝管、氯化钙干燥管、油浴设备、蒸馏装置、氯化氢气体吸收装置;烧杯、玻璃棒、铁架台 四、实验步骤 1.己二酰氯的合成 在回流冷凝管上方装氯化钙干燥管,后接氯化氢吸收装置,然后装在圆底烧瓶上。在圆底烧瓶内加入己二酸10克和二氯亚砜20ml,并加入两滴二甲基甲酰胺(生成大量气体),加热回流反应2h左右,直到没有氯化氢放出。然后将回流装置改为蒸馏装置,先利用温水浴,在常压下将过剩的二氯亚砜蒸馏出。再将水浴再改换成油浴(60℃~80℃),真空减压蒸馏至无二氯亚砜析出。再继续进行减压蒸馏,将己二酰氯完全蒸出。

2.xx-66的合成 在烧杯Axx加入100ml水、己二胺 4.64g和氢氧化钠 3.2g。在另一烧杯B中加入精制过的四氯化碳100ml和合成好的己二酰氯 3.66g。然后将A中的水溶液沿玻璃棒缓慢倒入B中,可以看到在界面处形成一层半透明的薄膜,即尼龙-66。将产物用玻璃棒小心拉出,缠绕在玻璃棒上,直到反应结束。再用3%的稀盐酸洗涤产品,再用去离子水洗涤至中性后真空干燥,最后计算产率。 五、产品性质 1.己二酰氯Adipoylchloride[111-50-2]分子质量: 183.03,无色或淡黄色液体。沸点126( 1.60kPa),105-107℃( 0.27kPa),相对密度 0.963,折射率 1.4263,闪点50℃。能与醚及苯混溶,有水及醇中分解。 2.尼龙-66 nylon 66/PA 66 [-NH(CH2)6-NHCO(CH2)4CO]n半透明或不透明乳白色结晶形聚合物,具有可塑性。密度 1.15g/cm3。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃,平衡吸水率 2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀,但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高。但吸水性较大,因而尺寸稳定性较差。广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件,如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦

乳液聚合发展概况 摘要:乳液聚合(emulsion polymerization)是高分子合成过程中常用的一种合成方法,因为它以水作溶剂,对环境十分有利。它是一种在乳化剂的作用下并借助于机械搅拌,使单体在水中分散成乳状液,由引发剂引发而进行的聚合反应。由于乳液聚合最近发展迅猛,相关研究进行的如火如荼,因此,本文将简要介绍乳液聚合的聚合机理,并着重介绍它的技术进展。 关键词:乳液聚合聚合机理技术进展 1 乳液聚合的定义 生产聚合物的方法主要有四种,即本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合及乳液聚合。本体聚合是单体本身或单体再加入少量引发剂(或催化剂)的聚合过程;溶液聚合是在单体和引发剂溶于某种溶剂,在溶液中所进行的聚合过程;悬浮聚合是发生在悬浮于水中的单体液滴中的聚合过程,体系主要组成是单体、水、溶于单体的引发剂及分散介质;乳液聚合则是由单体和水在乳化剂作用下配制成乳状液,在乳液中进行的聚合过程,体系主要由单体、水、乳化剂及溶于水的引发剂四种基本组分组成1。 乳液聚合具有许多优点:体系粘度低、易散热;具有高的反应速率,能得到较高分子量的聚合物;以水作分散介质成本低、环境污染小;所用设备工艺简单、操作方便灵活;所制备的聚合物乳液可直接用作水性涂料、粘合剂、皮革、纸张、织物的处理剂和涂饰剂、水泥添加剂等。但同时,它也存在诸如后处理复杂,乳化剂难以除尽,成本较高等缺点。因此,当今的乳液聚合技术仍旧在不断发展中。 2 乳液聚合机理 2.1聚合前乳液聚合体系中的三相 聚合前体系中存在三相:水相、胶束和油相。 2.1.1 水相 引发剂分子溶于水中,少量的乳化剂溶于水中,极少量的单体(溶解度约为0.02%)溶于水中,构成水相。 2.1.2 胶束 大部分的乳化剂分子形成胶束,