《土壤中分解尿素的细菌的分离与计数》导学案答案

土壤中分解尿素的细菌的分离与计数导学案答案

一、研究培养基对微生物的选择作用

1.筛选菌株

(1)自然界中目的菌株的筛选

①原理:根据目的菌株对生存环境的要求,到相应的环境中去寻找。

②实例:能产生耐高温的Taq DNA聚合酶的Taq细菌就是从热泉中筛选出来的。

(2)实验室中目的菌株的筛选

①原理:人为提供有利于目的菌株生长的条件(包括营养、温度、pH等),同时抑制或阻止其他微生物生长。

②实例:从土壤中筛选能分解尿素的细菌。

③方法:利用选择培养基进行微生物的筛选。

2.选择培养基

(1)概念:允许特定种类的微生物生长,同时抑制或阻止其他种类微生物生长的培养基。

(2)举例:筛选土壤中分解尿素的细菌的选择培养基是以尿素为唯一氮源,按物理性质归类为固体培养基。

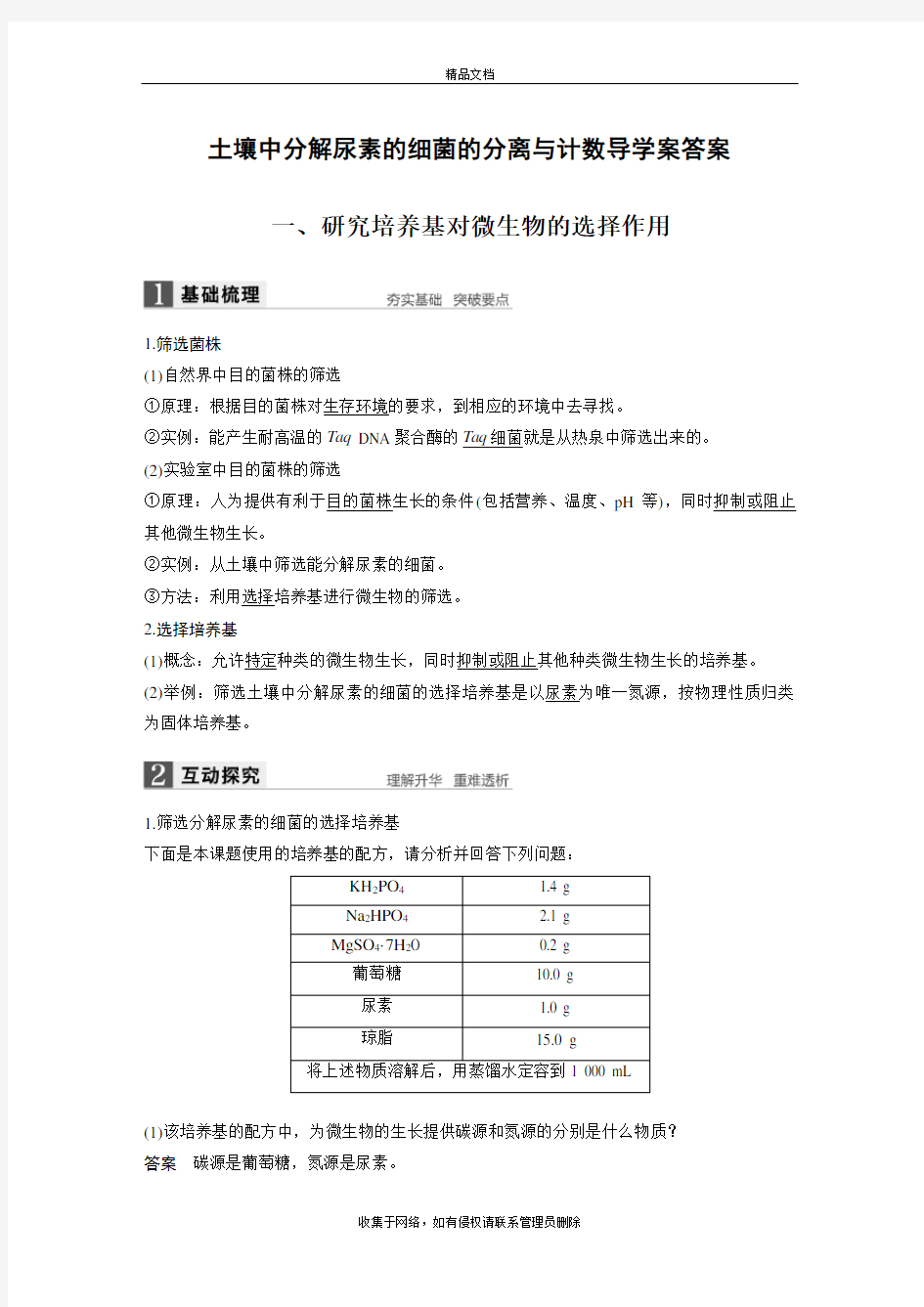

1.筛选分解尿素的细菌的选择培养基

下面是本课题使用的培养基的配方,请分析并回答下列问题:

KH2PO4 1.4 g

Na2HPO4 2.1 g

MgSO4·7H2O 0.2 g

葡萄糖10.0 g

尿素 1.0 g

琼脂15.0 g

将上述物质溶解后,用蒸馏水定容到1 000 mL

(1)该培养基的配方中,为微生物的生长提供碳源和氮源的分别是什么物质?

答案碳源是葡萄糖,氮源是尿素。

(2)分离分解尿素的细菌的选择培养基是如何进行选择的?

答案该选择培养基的配方中,尿素是培养基中的唯一氮源,因此,只有能够利用尿素的微生物才能够生长。

(3)为什么只有能分解尿素的微生物才能在该培养基上生长?

答案分解尿素的微生物能合成脲酶,而脲酶可将尿素分解成氨,从而为微生物提供氮源。

2.设计对照实验

(1)如何设计对照实验验证该选择培养基的确筛选到了能分解尿素的细菌?

答案增设牛肉膏蛋白胨基础培养基并进行涂布平板操作,如果牛肉膏蛋白胨培养基上的菌落数明显多于选择培养基上的菌落数,则说明选择培养基的确起到了筛选能分解尿素的细菌的作用。

(2)如何设计对照实验验证所用的选择培养基没有受到污染?

答案设置一个未涂布平板的能筛选分解尿素的细菌的选择培养基。

归纳总结选择培养基的分类

(1)利用营养缺陷型选择培养基进行的选择培养:通过控制培养基的营养成分,使营养缺陷型微生物不能正常生长。

(2)利用化学物质进行的选择培养:在完全培养基中加入某些化学物质,利用加入的化学物质抑制某些微生物的生长,同时选择所需的微生物。

(3)利用培养条件进行的选择培养:改变微生物的培养条件(如高温、特殊pH等),筛选特定微生物。

1.下列有关微生物筛选的叙述中,不正确的是()

A.用全营养牛肉膏蛋白胨培养基筛选大肠杆菌

B.用高NaCl的培养基筛选抗盐突变菌株

C.含酚红的尿素培养基筛选鉴别出分解尿素的菌株

D.利用高温条件筛选耐热的Taq细菌

答案 A

解析全营养牛肉膏蛋白胨培养基常用于大肠杆菌的培养,该培养基对微生物无选择作用,A项错误;抗盐突变菌株具有耐高盐的能力,因此可以利用高NaCl的选择培养基进行选择培养,B项正确;分解尿素的菌株能将尿素分解成氨,使培养基pH升高,因此可以利用含酚红的尿素培养基筛选鉴别出分解尿素的菌株,C项正确;利用高温条件可以筛选耐热的

Taq细菌,D项正确。

2.下表是微生物培养基的成分。下列有关说法错误的是()

编号①②③④⑤

成分(NH4)2SO4KH2PO4FeSO4CaCl2H2O

含量/g 0.4 4.0 0.5 0.5 100 mL

A.此培养基可用来培养自养型微生物

B.此表中的营养成分共有三类,即水、无机盐、氮源

C.若除去①,此培养基可培养圆褐固氮菌

D.培养基中若加入氨基酸,则它可充当碳源、氮源和生长因子

答案 C

解析分析题表可知,该培养基成分中含有水、无机盐、氮源,但不含含碳有机物,可用来培养自养型微生物,A、B项正确;圆褐固氮菌同化类型为异养型,培养基中必须存在含碳有机物,所以该培养基不能用来培养圆褐固氮菌,C项错误。

方法技巧选择培养基的常见类型

(1)分离微生物所用的选择培养基一定是固体培养基,因为菌落只能在固体培养基上形成。

(2)常见的选择培养基

①加入青霉素可以分离出酵母菌和霉菌。

②加入高浓度的食盐可得到金黄色葡萄球菌。

③无氮源培养基可以分离固氮微生物。

④以石油为唯一碳源的培养基,可以分离能消除石油污染的微生物。

⑤将培养基放在高温环境中培养,可以分离耐高温的微生物。

二、进行微生物数量的测定

1.统计菌落数目

(1)方法:统计样品中微生物数量的方法有稀释涂布平板法和显微镜直接计数法。常用来统计活菌数目的方法是稀释涂布平板法。

(2)统计依据:当样品的稀释度足够高时,培养基表面生长的一个菌落,来源于样品稀释液

中的一个活菌。通过统计平板上的菌落数,就能推测出样品中大约含有多少活菌。

(3)操作

①设置重复组,增强实验的说服力与准确性。

②为保证结果准确,一般选择菌落数在30~300的平板进行计数。

③统计的菌落数往往比活菌实际数目低。

(4)计算公式:每克样品中的菌株数=(C÷V)×M,其中C代表某一稀释度下平板上生长的平均菌落数,V代表涂布平板时所用的稀释液的体积(mL),M代表稀释倍数。

2.设置对照

(1)对照实验:是指除了被测试条件以外,其他条件都相同的实验。

(2)主要目的:排除实验组中非测试因素对实验结果的影响,提高实验结果的可信度。例如,为了确认培养基是否被杂菌污染,需以不进行接种的培养基培养作为空白对照。

3.实验操作流程

(1)土壤取样

①取样原因:土壤有“微生物的天然培养基”之称,同其他生物环境相比,土壤中的微生物数量最大,种类最多。

②土壤要求:富含有机质,pH接近中性且潮湿。

③取样部位:距地表约3~8 cm的土壤层。

(2)样品稀释

①稀释原因:样品的稀释程度直接影响平板上生长的菌落数目。

②稀释标准:选用一定稀释范围的样品液进行培养,以保证获得菌落数在30~300之间,便于计数。

(3)微生物的培养与观察

①培养:根据不同微生物的需要,控制适宜的培养温度和培养时间。

②观察

a.观察方法:每隔24 h统计一次菌落数目,最后选取菌落数目稳定时的记录作为结果。

b.菌落的特征:包括菌落的形状、大小、隆起程度和颜色等。

(4)菌种鉴定

①原理:细菌合成的脲酶将尿素分解成氨,使培养基的碱性增强。

②方法:以尿素为唯一氮源的培养基中加入酚红指示剂,培养某种细菌后,若指示剂变红,可初步鉴定该种细菌能够分解尿素。

4.操作提示

(1)无菌操作

①取土样的用具在使用前都需要灭菌。

②实验操作均应在火焰旁进行。

(2)做好标记:本实验使用的平板和试管比较多,为避免混淆,使用前应标明培养基的种类、培养日期以及平板上培养样品的稀释度等。

(3)制定计划:对于耗时较长的生物实验,要事先制定计划,以便提高工作效率。

下面是土壤中尿素分解菌的分离与计数的实验流程示意图,请结合教材提供的资料分析回答下列问题:

1.实验流程

试写出分离土壤中分解尿素的细菌的实验流程(用文字和箭头表示)。

答案土壤取样→样品稀释→取样涂布→微生物培养→观察并记录结果→细菌计数。

2.统计菌落数目

甲、乙两位同学用稀释涂布平板法测定同一土壤样品中的细菌数。在对应稀释倍数为106的培养基中,得到以下两种统计结果。

(1)甲同学在该浓度下涂布了一个平板,统计的菌落数为230,该同学的统计结果是否真实可靠?为什么?

答案不真实。为增加实验的说服力与准确性,应设置重复实验,在同一稀释度下涂布3个平板,统计结果后计算平均值。

(2)乙同学在该浓度下涂布了3个平板,统计的菌落数分别为21、212、256,该同学将21舍去,然后取平均值。该同学对实验结果的处理是否合理?为什么?

答案不合理。微生物计数时,如果实验中出现重复实验的结果不一致的情况,应分析实验过程中可能的影响因素,找出差异的原因,而不能简单地舍弃后进行计数。

(3)某同学在三种稀释度下吸取0.1 mL的菌液涂布平板,统计菌落数,得到以下的数据,试计算1 g样品的活菌数。

平板

平板1 平板2 平板3

稀释度

104320 360 356

105212 234 287

10621 23 18

答案105的稀释度下取0.1 mL涂布的三个平板上的菌落数在30~300之间,计算其平均值为(212+234+287)/3≈244。进一步可以换算出1 g样品中活菌数为(244÷0.1)×105=2.44×108个。

(4)为什么统计的菌落数比活菌的实际数目低?

答案当两个或多个细菌连在一起时,平板上观察到的只是一个菌落。

3.对照实验设计的分析

分析教材P22“设置对照”中的实例,探讨下列问题:

(1)在A同学确定自己操作无误的情况下,A同学得出的菌落数多于其他同学的原因可能有哪两种?

答案可能是他选择的土壤样品不同于其他同学;也可能是培养基受到了污染或操作失误。

(2)如何设计对照实验帮助A同学排除上述两个可能影响实验结果的因素?

答案①其他同学用与A同学一样的土样进行实验,如果结果与A同学一致,则证明A同学操作无误;如果结果不同,证明A同学存在操作失误或培养基的配制有问题;②将A同学配制的培养基在不加土样的情况下培养作为空白对照,以判断培养基是否受到污染。

4.微生物数量测定的实验设计

(1)为什么分离不同的微生物要采用不同的稀释度?

答案土壤中各种微生物的数量是不同的,为获得不同类型的微生物,就需要按不同的稀释度进行分离。

(2)本实验中应如何统计培养基上生长的菌落数?

答案每隔24 h统计一次菌落数目,选取菌落数目稳定时的记录作为结果。

(3)实验中的无菌操作主要有哪些?

答案①培养基、锥形瓶、试管、铲子、信封等,需要进行灭菌。②称取土壤要在火焰旁进行。③稀释土壤溶液的每一步操作都要在火焰旁进行。

归纳总结分离尿素分解菌操作中的注意事项

(1)在实验操作中,每个步骤都要注意无菌操作,以防培养基被污染,影响实验效果。

(2)样品稀释液的最佳浓度为培养后每个平板上有30~300个菌落的浓度。细菌一般选104、105、106倍稀释液进行培养,放线菌一般选103、104、105倍稀释液进行培养,真菌一般选102、103、104倍稀释液进行培养。

(3)为排除非测试因素(培养基)的干扰,实验需设置牛肉膏蛋白胨培养基进行空白对照。

(4)每一稀释倍数的菌液都至少要涂布3个平板,作为重复实验,求其平均值,若其中有菌

落数与其他平板悬殊过大的,需要对该平板重新制作。

3.如图为“土壤中分解尿素的细菌的分离和计数”实验中样品稀释示意图。据图分析下列叙述正确的是()

A.4号试管中稀释液进行平板培养得到的菌落平均数一定恰为5号的10倍

B.5号试管的结果表明每克该土壤中的菌株数目为1.7×108个

C.在用移液管吸取菌液进行梯度稀释时,可用手指轻压移液管上的橡皮头,吹吸三次,使菌液与无菌水充分混匀

D.某一稀释度下至少涂3个平板,该实验方法统计得到的结果常会比实际活菌数目高

答案 C

4.自然界中的微生物往往是混杂生长的。人们在研究微生物时一般要将它们分离提纯,然后进行数量的测定。下面是对大肠杆菌进行数量测定的实验,请回答有关问题:

(1)实验步骤

①制备稀释倍数为102、103、104、105、106的系列稀释液。

②为了得到更加准确的结果,应选用__________法接种样品。

③适宜温度下培养。

(2)结果分析

①测定大肠杆菌数目时,在对应稀释倍数为106的培养基中,得到以下几种统计结果,与事实更加接近的是__________。

A.一个平板,统计的菌落数是230

B.两个平板,统计的菌落数是220和260,取平均值240

C.三个平板,统计的菌落数分别是400、212和256,取平均值289

D.四个平板,统计的菌落数分别是210、260、240和250,取平均值240

②一同学在稀释倍数为106的培养基上测得平板上菌落数的平均值为212,那么每毫升样品中的菌落数约是(涂布平板时所用的稀释液体积为0.2 mL)__________。

③用这种方法测定菌体密度时,实际活菌数量要比测得的数量__________(填“多”或“少”),因为______________________________________________________________。

问题导析(1)因为题中操作的目的是对大肠杆菌进行数量的测定,所以接种的方法是稀释涂布平板法。

(2)测定活菌数量时,选择的平板越多误差越小,且选择的平板要能形成30~300个菌落。

(3)所做的多个平板中,如果其中一个平板中菌落的数目明显多于或少于其他几个平板,则说明该平板不符合要求,应重做或舍弃。

答案(1)②稀释涂布平板(2)①D②1.06×109个③多当两个或多个细菌连在一起时,平板上观察到的只是一个菌落

解析(1)若对大肠杆菌进行计数,则需要用稀释涂布平板法接种样品。(2)①应选取多个菌落数相差不大的平板进行计数,取其平均值。②212÷0.2×106=1.06×109(个)。③因为一个菌落可能由两个或多个细菌连在一起生长而成,所以实际活菌数量要比测得的数量多。

一题多变

(1)如果某同学的稀释倍数仅为104,则测定的数值要比题中测定的数值高还是低?为什么?答案低。因为稀释倍数太低,则大部分菌落是由多个细菌繁殖而成,所以测定的数值要偏低。

(2)第(2)问第①小题C项中菌落数为400的平板不符合要求,试分析该平板中菌落数目多于其他平板的可能的原因。

答案①培养基被污染,一些菌落是由杂菌繁殖而成的;②接种过程中由于操作不当感染了杂菌;③取菌液时没有摇匀,导致所取菌液中细菌个体浓度偏大等。

方法技巧用稀释涂布平板法计数微生物的方法

(1)稀释涂布平板操作要求:按照平行重复的原则,每一稀释度的菌液涂布3个或3个以上的平板。

(2)计数的时机:当各平板上菌落数目稳定时进行计数。

(3)选择可用于计数的平板:选择菌落数在30~300之间的平板(相同稀释度的平板均符合该特点)进行计数,然后取平均值。

1.选择培养基是根据某一种或某一类微生物的特殊营养要求或对一些物理、化学抗性而设计的培养基。利用这种培养基可以将所需要的微生物从混杂的微生物中分离出来。为选择酵母菌和硝化细菌,应选用的培养基分别为()

A.伊红美蓝培养基、含青霉素的培养基

B.含青霉素的培养基、含氨的无机培养基

C.含氨的无机培养基、含青霉素的培养基

D.含青霉素的培养基、伊红美蓝培养基

答案 B

解析酵母菌是真菌,通常可以用含青霉素的培养基进行选择培养,因为青霉素能够抑制细菌生长,但不能够抑制真菌生长。硝化细菌为自养型生物,能够利用氨转变为亚硝酸和硝酸所释放的能量把无机物转变为有机物以维持自身生命活动,利用含氨的无机培养基可进行选择培养。

2.下列操作步骤顺序正确的是()

①土壤取样②称取10 g土样,加入盛有90 mL无菌水的锥形瓶中③吸取0.1 mL土壤溶液进行平板涂布④依次稀释至101、102、103、104、105、106、107稀释度

A.①→②→③→④

B.①→③→②→④

C.①→②→④→③

D.①→④→②→③

答案 C

3.对尿素分解菌进行初步鉴定时,可在培养基中加入()

A.重铬酸钾

B.酚红指示剂

C.刚果红

D.结晶紫

答案 B

解析对尿素分解菌进行初步鉴定,可在培养基中加入酚红指示剂。

4.从土壤中分离以尿素为氮源的细菌,下列实验操作不正确的是()

A.将土壤用无菌水稀释,制备103~106倍的土壤稀释液

B.将不同浓度的土壤稀释液涂布于不同平板上

C.用加入刚果红指示剂的选择培养基筛选分解尿素的细菌

D.从周围出现红色环带的菌落中挑取能够分泌脲酶的菌株

答案 C

解析用加入酚红指示剂的鉴别培养基可以鉴别分解尿素的细菌。

5.尿素是一种重要的农业肥料,但若不经细菌的分解,就不能更好地被植物利用。生活在土壤中的微生物种类和数量繁多,同学们试图探究土壤中微生物对尿素是否有分解作用,设计了以下实验,并成功筛选到能高效降解尿素的细菌(目的菌)。培养基成分如下表所示,实验步骤如图所示。请分析回答下列问题:

KH2PO4Na2HPO4MgSO4·7H2O 葡萄糖尿素琼脂

1.4 g

2.1 g 0.2 g 10.0 g 1.0 g 15.0 g

将上述物质溶解后,用蒸馏水定容到1 000 mL。

(1)此培养基______(填“能”或“不能”)用于植物组织培养,理由是_______________。

(2)培养基中加入尿素的目的是__________________,这种培养基属于________培养基。

(3)“目的菌”生长所需的氮源和碳源分别来自培养基中的__________和__________,实验需要振荡培养,原因是_________________________________________________________。

(4)图中将细菌转到固体培养基上时,可采用_______________或________________在含尿素的培养基上接种,获得单菌落后继续筛选。初步筛选出来的菌种还需要用生化的方法作进一步的鉴定:在以尿素为唯一氮源的培养基中加入________指示剂,接种并培养初步筛选的菌种,若指示剂变成________色,则可准确说明该菌种能够分解尿素。

(5)在实验中,下列材料或用具需要灭菌的是________,需要消毒的是________(填序号)。

①培养细菌用的培养基与培养皿②玻棒、试管、锥形瓶和吸管③实验操作者的双手

(6)实验结束后,使用过的培养基应该进行________处理后,才能倒掉。

答案(1)不能缺少植物激素(或缺少植物需要的一些营养成分)(2)筛选目的菌选择(3)尿素葡萄糖为目的菌提供氧气(4)平板划线法稀释涂布平板法酚红红(5)①②③(6)灭菌

解析(1)植物组织培养的培养基中需要含有氮、磷、钾及锌、铜、钼、铁等元素,需要蔗糖为植物细胞提供能量,还需要细胞分裂素和生长素等植物激素。(2)该培养基中尿素是唯一的氮源,只有能利用尿素的微生物才能生长,属于选择培养基。(3)“目的菌”生长所需的氮源和碳源分别来自培养基中的尿素和葡萄糖,分解尿素的微生物是需氧型微生物,所以在培养过程中需振荡。(4)在以尿素为唯一氮源的培养基中加入酚红指示剂,培养利用尿素的细菌后,如果pH升高,指示剂将变红,由此可准确地鉴定该种细菌能够分解尿素。(5)微生物培养时,一切环境、物质、用具、器材都要消毒或灭菌。(6)为避免实验后培养基中的微生物污染环境,使用过的培养基必须经过灭菌处理后才能丢弃。

《长亭送别》教学设计 资中县球溪高级中学林华文 [教学目标]: 知识目标:(1)体会借景抒情的艺术手法。 (2)品味曲词富于“文采”的特点。 能力目标:(1)提高学生的语言感悟能力,培养学生鉴赏文学作品的综合能力。 (2)培养学生自主思维、探究学习的能力。 情感目标:感悟借景抒情手法所表现的意境美。 [设计思路]: 根据此课的教学重点、难点,本节课主要采用自主探究式的教法。学生在感知文意、明确重点的基础上,初步学会自主感悟曲词的意境,体会曲词情景交融的艺术,培养学生鉴赏文学作品的能力,激发学生阅读作品的兴趣,从而提升学生的阅读品位。 [教学准备]: (1)要求学生初步了解《长亭送别》的情节结构。(2)通过课前的预习提示,明确文章的学习重点,初步品味曲词的情味。 (3)学生课外自主欣赏有关“离愁别恨”的古典诗词。 [教学过程]: 一、导入新课、激发兴趣 以柳永的《雨霖铃》被称为唐诗宋词中“离愁别恨”的绝唱而引入文章的教学。(《长亭送别》被称为元曲之中“离愁别恨”的绝唱,是抒情艺术的典范篇章。) 二、整体感知、明确重点 1简介作者、剧情 王实甫,名德信,大都人,元代戏曲作家。 剧情梗概,要求学生简要归纳。 点拨:《长亭送别》是全剧诗意最浓的部分,它在情节上没有多少进展,也没有戏剧矛盾的激烈转化,使全折弥漫着一种淡淡的而又是悠长的哀愁。

[设计意图]:学生在初步了解故事情节的基础上,进而去探究人物“此恨谁知”的复杂心理内涵。 2提问:古代戏曲常用的艺术手法有浪漫主义、借景抒情等艺术手法,而此文最主要采用什么手法? 讨论明确:此文主要采用借景抒情的艺术手法。 ③提问:你个人认为哪些曲子巧妙地运用借景抒情的艺术手法,试加以赏析。(自由朗读全文) 讨论明确:主要有以下曲子[端正好]、[脱布衫]、[一煞]、[收尾]。 [设计意图]:让学生在整体感知、把握文意的基础上,明确教学的重点、难点。 三、赏析品味,重在感悟 (一)提问:这些曲子巧妙地运用借景抒情的艺术手法,请试着加以解读,品味其中的意境。(集体朗读这四支曲子) 点拨:学生可以把握其中的意象,试从古典诗词中查找运用这些意象来解读“离愁别恨”的意境;也可以运用散文式的语言加以诠释、品味。 1学生讨论[端正好] 提示:世传实甫至“碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞”,构思甚苦,思竭,扑地遂死。 明确:意象: 碧云:碧云天,黄叶地。(范仲淹) 黄花:莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦。(李清照) 花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁。(李清照) 满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘。(李清照) 大雁:雁过也,正伤心,却是旧时相识。(李清照) 西风:枯藤老树昏鸦。小桥流水人家。古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。(马致远) 散文式语言 如:碧蓝的天空飘着白云,黄色的菊花飘落满地,西风刮得正猛,北方大雁向南飞,清晨是谁把经霜的枫林染得这样红,一定是离人带血的泪。

《滕王阁序》导学案 【知识目标】 1、了解骈体文的特点。 2、能读清句读并学会翻译文言文。 3、理解和积累下列文言词语“故、尽、属、即、且、矣”的意义和用法。 【能力目标】 学习体会本文优美的语言及其表达方式,进行文言仿写训练。 【德育目标】 引导学生树立高尚的人生观,要有远大抱负和人生使命感;能够正确看待挫折,即使身处逆境,也要笑对人生,始终对生活充满信心。 【教学重、难点】 能读清句读并学会翻译文言文。 【课时安排】三课时 一、中国“四大名楼” 我们祖国这块神奇的大地上,积淀了五千年的文化遗产,宫殿园林、亭台楼阁比比皆是。在众多的人文景观中,“中国四大名楼”,因其精美的建筑流传千古,更因名人的游历题诗而具有了特殊的含义。 有谁知道“中国四大名楼”呢?与四大名楼有关的名人题诗,能例举一二吗? 二、滕王阁 滕王阁面临赣江,处于赣江和抚河交汇处。由唐高祖之子滕王李元婴任都督时,于公元653年下令在江西南昌修建。以封号为名。 滕王阁始建于唐代,后几经兴废,明代景泰年间,巡抚都御使韩雍重修,其规模为:三层,高27米,宽约14米。现在的滕王阁楼于1989年10月8日竣工,全楼九层,高57.5米,背城临江,占地达47000平方米。如今滕王阁已成了南昌,也是江西省的一处重要的旅游景点。 滕王阁之所以享有巨大名声,很大程度上归功于王勃的脍炙人口的散文——《滕王阁序》。 三、王勃 王勃(649-675),字子安,降州龙门(现在山西河津)人,初唐文学家。与杨炯、卢照邻、骆宾王并称“王杨卢骆”,亦称“初唐四杰”。 王勃才华早露,六岁即善写文章,十四岁便科举中第。被司刑太常伯刘祥道赞为神童,

第二节光的反射(第1课时一一光的反射规律) 学习目标 1知道光的反射现象,能用反射定律解决一些简单的问题。 2、 经历探究光的反射定律的过程,培养自己发现问题的能力 3、 光的反射定律简洁、对称,领略物理学的美。 课前准备 1、 收集信息: 收集有关光污染的例子,找出光污染的原因 2、 预习记录: 通过预习课文,你学会了什么,有哪些疑问,请简要记录下来: 合作探究 活动一:各小组同学从不同方向用激光灯照射平面镜,看到天花板上星 光闪闪。请你描述光在反射时的路径,并说出你的想法: (一)探究光的反射定律 提出问题:光在发生反射时遵守什么规律呢? 活动二:如图所示用一根竹签斜插在泡沫板上表示入射光线, 请你用另一根竹签大致表示出反射光线的位置,并说出你的 观点,写在下面。 设计实验: 思考:(1)形成一个完整的反射光路,需要哪些器材? 在学生描 说明 引导学生 提 出研究 的问 题:光 的反射有 什么规律。 你的猜想:

(2)怎样让光线比较清晰的显示出来? (3)如何比较反射角与入射角的大小关系?研究二者大小关系时,测 量一组数据还是测量多次数据好? 请你利用下列器材:激光灯、平面镜、量角器、硬纸板、蚊香、火柴、白细线、泡沫板、竹签中的部分器材验证你的猜想。 进行实验与收集证据: (二)镜面反射与漫反射 活动三:让学生分别用激光灯照射放在课桌上的平面镜和白纸,观察 天花板上的光斑有什么变化,白纸是否能反射光?阅读课本P55图 4--16说出你的想法:____________________________________________ 镜面反射的实例:________________________________________________ 漫反射的实例:述反射光线的位置时引入:入射光线、反射光线、法线、入射角、反射角等名词 分析与论证: (1)观察第2列结论是__________________________________________ (2)比较第3、4两列结论是_____________________________________ (3)比较第5、6列结论是________________________________________ 不断改变入射光线的方向和角度你有什么发现?

滕王阁序 第一课时 【学习目标】 1、了解《滕王阁序》的写作背景及成为千古名篇的原因。 2、理解和积累文中重要文言词语的意义和用法。 3、培养热爱生活乐观豁达的情怀。 【知识导学】 1、江南三大名楼 岳阳楼、滕王阁、黄鹤楼号称江南三大名楼,有联赞曰:“洞庭月,衡岳云,巫山雨,波撼气蒸,揽天下风光,堪称独步;崔灏诗,范相记,王勃序,两楼一阁,数江南文物,各有千秋。”其中“滕王阁”素有“西江第一楼”之称,位于赣江东岸,江西南昌西北,雄踞南昌沿江北大道、依城临江,瑰伟奇特,因王勃的《滕王阁序》而得以名贯古今,誉满天下。阁以文传,文以阁名,历千载沧桑而盛誉不衰。 2、关于作者及“初唐四杰” 王勃(650——675),字子安,龙门人(今山西河津人),6岁善文辞。9岁鉴赏力超群,得颜师古注《汉书》,读而作《指瑕》以正其失。到17岁时就做了沛王李贤的王府侍读。可是,种种打击却接二连三地向他袭来。大约做王府侍读一年多的时候,他因为“戏为《檄英王鸡》”一文,竟然被唐高宗怒逐出府,这时他很失落,随即出游巴蜀。到他22岁时,他好容易又得补为虢州参军,可是又因为“匿死罪官奴,恐事泄,辄杀之。”于是,他又犯下死罪,所幸遇上大赦天下才得以免除灾难。可是,他的父亲王福畤因此受到牵连,被贬为交趾令(今越南河内)。大约26岁时,王勃前往交趾探望父亲,没想到在渡海时溺水,最后惊悸而死。 唐朝初年,当宫廷文士仍把诗歌当作点缀升平的风雅玩物时,诗坛上逐渐崛起了一批锐意变革的新进诗人。他们志同道合,互通声气,使诗歌重新担负起歌唱人生的使命,而展现出新的时代风貌,唐诗由此获得了真正的转机。他们就是被称为“初唐四杰”的卢照邻(约630—680后,有《幽忧子集》)、骆宾王(约638—?有《骆宾王文集》)、王勃(650—676,有《王子安集》)、杨炯(650—693后,有《盈川集》)。其中以王勃的诗名最盛。 3、关于《滕王阁序》的创作佳话 此文全题为《秋日登洪府滕王阁饯别序》。 唐高宗上元二年(公元675年)重阳节,洪州都督阎伯屿携文武官员欢宴于滕王阁,共庆重阳登高佳节。此时,王勃因赴交趾省亲探父,乘船路过马当(今彭泽县)遇阻,中原水神以风相助,日行七百里到达南昌,适逢阎都督九九重阳为滕王阁重修竣工盛宴而被邀入席。 酒兴正酣,阎都督请各位嘉宾行文赋诗以纪欢宴之盛况,其实阎公是想让略具诗名的女婿孟学士好好展露一手,孟学士也已经准备妥当,只等当众吟咏,因此在座诸公均再三谦让。 至王勃之末座时,王勃不谙此道,踌躇应允,令得满座愕然。 王勃行文习惯小酌,然后蒙头少睡,起来后挥毫而就,这是王勃“打腹稿”的方式。逢此盛宴,小寐难成,王勃于是端坐书案,神情凝注,手拈墨碇缓慢磨墨,借机酝酿才思。 阎都督和众宾客看王勃不紧不慢,于是登阁赏景,吩咐小吏随时通报。 很长时间,小吏来报第一句“豫章故郡,洪都新府”,阎都督听觉老生常谈,实乃平淡无奇;小吏又报“星分翼轸,地接衡庐”,阎都督默不言语;及至小吏来报“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,阎都督遂拍手称赞天才之笔,急令众文武返滕王阁开怀畅饮,尽欢而散。可见当时王勃年轻气盛、才华横溢、挥毫泼墨、语惊四座的情景。 此次盛宴,也因此段佳话而名垂文史。可惜天妒英才,王勃作序后的第二年,探父途中渡海溺水而逝。

光的反射学案教案 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

第二节光的反射(第1课时——光的反射规律)学习目标 1、知道光的反射现象,能用反射定律解决一些简单的问题。 2、经历探究光的反射定律的过程,培养自己发现问题的能力。 3、光的反射定律简洁、对称,领略物理学的美。 课前准备 1、收集信息: 收集有关光污染的例子,找出光污染的原因 2、预习记录: 通过预习课文,你学会了什么,有哪些疑问,请简要记录下来:________________________________________________________ 合作探究 活动一:各小组同学从不同方向用激光灯照射平面镜,看到天花板上星光闪闪。请你描述光在反射时的路径,并说出你的想法: __________________________________________________(一)探究光的反射定律 提出问题:光在发生反射时遵守什么规律呢? 活动二:如图所示用一根竹签斜插在泡沫板上表示入射 光线, 请你用另一根竹签大致表示出反射光线的位置,并说出 你的 观点,写在下面。 你的猜想: ________________________________________________ ____ 设计实验: 说明引导学生提出研究的问题:光的反射有什么规律。 在学生描述反射光线的位置时引入:入射光线、反射 光线、法

思考:(1)形成一个完整的反射光路,需要哪些器材? ___________________________________________ __ (2)怎样让光线比较清晰的显示出来? ______________________________________________ (3)如何比较反射角与入射角的大小关系?研究二 者大小关系时,测量一组数据还是测量多次数据好? ________________________________________ ____ 请你利用下列器材:激光灯、平面镜、量角器、硬纸板、蚊香、 火柴、白细线、泡沫板、竹签中的部分器材验证你的猜想。 (1) 观察第2列结论 是__________________________________ (2) 比较第3、4两列结论 是_____________________________ (3) 比较第5、6列结论 是 ______________________________ 不断改变入射光线的方向和角度你有什么发现? ________________________________ 线、入射角、反射角等名词 引导学生 探究发现光的可逆 性,和三线重合的 情况。

《曹刿论战》 在中国战争史上,以少胜多、以弱胜强的著名战例有很多,像中国古代的淝水之战、官渡之战、赤壁之战,中国近代的抗日战争等,都在中国战争史上谱写了辉煌的篇章。决定战争胜负的决定性因素究竟是什么?孟子说得好:“天时不如地利,地利不如人和。”决定战争胜负的决定因素在于人心的向背。这是一条放之四海而皆准的真理。早在两千多年以前的春秋战国时期,人们就悟出了这个道理,并把它写进了中国第一部编年体史书《左传》里。走近《曹刿论战》,感悟圣贤先哲的智慧,你会觉得智慧的天空万里无云! 1.了解《左传》及齐鲁长勺之战的背景,把握曹刿的战略、战术思想,理解鲁军以弱胜强的原因。 2.赏析曹刿和鲁庄公两个人物形象,体会作品的艺术魅力,理解课文的主旨。 3.学习本文以“论战”为中心组织材料、剪裁得当的叙事特点。 4.学习曹刿铁肩担道义、忠心献祖国的爱国精神。 第一课时疏通文意理结构 一、新课导入 发生在春秋时期齐国和鲁国的长勺之战曾经得到毛泽东的高度评价,说它采用敌疲我打的方针,是以弱胜强的有名战例。《曹刿论战》就是谈论这场战争的。在鲁国的生死存亡之际,曹刿挺身而出,凭着其深远的见识,从容的风度,为弱小的鲁国赢得了这场战争。今天让我们一起走进课文,感受作品的艺术魅力。 二、自学指导(一)——预习与交流 1.朗读课文,圈点课文中的生字词。 曹刿.(guì) 小惠未徧.(biàn) 小信未孚.(fú) 又何间.(jiàn)焉 公与之乘.(chéng) 长勺.(sháo) 2.解释课文的重点词语。 (1)重点实词 肉食者鄙:鄙,鄙陋,这里指目光短浅。 弗敢加也:加,虚夸,这里指以少报多。 必以信:信,诚实,意思是对神说实话。 小信未孚:孚,为人所信服。 神弗福也:福,赐福、保佑。 公将鼓之:鼓,动词,击鼓。 既克:克,战胜。 望其旗靡:靡,倒下。 (2)通假字 小惠未徧。“徧”同“遍”,遍及。 (3)古今异义 牺牲玉帛牺牲,古义:古代祭祀用的猪、牛、羊等。今义:放弃或损害一方的利益。 小大之狱狱,古义:案件。今义:监狱。 必以情情,古义:以实情判断。今义:感情。 忠之属也忠,古义:尽力做好本分的事。今义:忠诚。 又何间焉间,古义:参与。今义:中间,空间或时间。

长亭送别教案一等奖长亭送别教案(苏教版高二必修)教案 教学设计 【--爱情祝福语】 教学目的: 1.品味鉴赏曲词语言艺术。 2.把握崔莺莺的艺术形象。 3.认识王实甫《西厢记》反封建礼教的意义,引导学生树立正确的人生观和爱情观。 教学重点: 艺术形象崔莺莺的典型意义。 教学难点 本文情景交融的艺术境界和富于文采的戏曲语言。 教学安排:

三教时 教学过程 第一教时 教学要点: 了解《西厢记》以及作者王实甫,初步感知“长亭送别”的相关情节以及崔莺莺的人物形象。 一.导入 1.有一部戏曲演了几百年仍长盛不衰,剧中的故事流传了几百年,至今读来仍让后人柔肠百转,难以释怀,这就是王实甫的《西厢记》。 板书:西厢记王实甫 2.《西厢记》和王实甫

王实甫,名德信,字实甫。大都(北京)人,元代著名杂剧作家。所作杂剧14种,现仅存《崔莺莺待月西厢记》《四丞相高会丽春堂》《吕蒙正风雪破窑记》三种。 板书:元代杂剧家 《西厢记》前身是《西厢记诸宫调》,故事唐元稹的小说《莺莺传》(又名《会真记》)。这三部书的区别是:《会真记》叙述少女崔莺莺和书生张生恋爱、终被遗弃的悲剧故事。莺莺的悲剧形象概括了中国历史上受封建礼教约束和被轻薄少年遗弃的善良少女的共同命运。《西厢记诸宫调》摒弃了《会真记》的悲剧结尾,以张生和崔莺莺双双私奔团圆作为结尾,剧中人物也更显个性化,比如崔母,完全是一个封建势力的维护者,成为崔张婚姻的直接障碍,崔莺莺,则成为了一个封建婚姻的反抗者。《会真记》和《西厢记诸宫调》为后来王实甫《西厢记》的创作提供了新的基础。 《西厢记》中的女主人公崔莺莺是宰相家的千金小姐,一次偶然的机会,她遇见了白衣秀才张珙,拥有高贵地位的宰相千金与书剑飘零的布衣书生一见钟情,他们以清风明月为证,私定终身。但这却让崔莺莺的母亲恼怒不已,这种门不当户不对的婚姻是她万万不能接受的,她拿出家长的权威,以崔家三代不招白衣秀才为由,逼张生进京赶考,中的状元才能成亲。莺莺无奈只得在长亭送别张生,此时此刻,

揽天下风光,堪称独步;崔灏诗,范相记,王勃序,两楼一阁,数江南文物,各有千秋。”其中“滕王阁”素有“西江第一楼”之称,位于赣江东岸,江西南昌西北,雄踞南昌沿江北大道、依城临江,瑰伟奇特,因王勃的《滕王阁序》而得以名贯古今,誉满天下。阁以文传,文以阁名,历千载沧桑而,6岁善文辞。9岁鉴赏力超群,得颜师古注《汉书》,读而作《指瑕》以正其失。到17岁时就做了沛王李贤的王府侍读。可是,种种打击却接二连三地向他袭来。大约做王府侍读一年多的时候,他因为“戏为《檄英王鸡》”一文,竟然被唐高宗怒逐出府,这时他很失落,随即出游巴蜀。到他22岁时,他好容易又得补为虢州参军,可是又因为“匿死罪官奴,恐事泄,辄杀之。”于是,他又犯下死罪,所幸遇上大赦天下才得以免除灾难。可是,他的父亲王福畤因此受到牵连,被贬为交趾令(今越南河内)。大约26岁时,王勃前往交趾探望父亲,没想到在渡海时溺水,最后惊悸而死。 唐朝初年,当宫廷文士仍把诗歌当作点缀升平的风雅玩物时,诗坛上逐渐崛起了一批锐意变革的新进诗人。他们志同道合,互通声气,使诗歌重新担负起歌唱人生的使命,而展现出新的时代风貌,唐诗由此获得了真正的转机。他们就是被称为“初唐四杰”的卢照邻(约630—680后,有《幽忧子集》)、骆宾王(约638—?有《骆宾王文集》)、王勃(650—676,有《王子安集》)、杨炯(650—693 此文全题为《秋日登洪府滕王阁饯别序》。 高佳节。此时,王勃因赴交趾省亲探父,乘船路过马当(今彭泽县)遇阻,中原水神以风相助,日行七百里到达南昌,适逢阎都督九九重阳为滕王阁重修竣工盛宴而被邀入席。 酒兴正酣,阎都督请各位嘉宾行文赋诗以纪欢宴之盛况,其实阎公是想让略具诗名的女婿孟学士好好展露一手,孟学士也已经准备妥当,只等当众吟咏,因此在座诸公均再三谦让。 至王勃之末座时,踌躇应允,令得满座愕然。王勃行文习惯小酌,然后蒙头少睡,起来后挥毫而就,这是王勃“打腹稿”的方式。逢此盛宴,小寐难成,王勃于是端坐书案,神情凝注,手拈墨碇缓慢磨墨,借机酝酿才思。 阎都督和众宾客看王勃不紧不慢,于是登阁赏景,吩咐小吏随时通报。 很长时间,小吏来报第一句“豫章故郡,洪都新府”,阎都督听觉老生常谈,实乃平淡无奇;小吏又报“星分翼轸,地接衡庐”,阎都督默不言语;及至小吏来报“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,阎都督遂拍手称赞天才之笔,急令众文武返滕王阁开怀畅饮,尽欢而散。可见当时王勃年轻气盛、才华横溢、挥毫泼墨、语惊四座的情景。 此次盛宴,也因此段佳话而名垂文史。可惜天妒英才,王勃作序后的第二年,探父途中渡海溺水 5、关于“骈文” 骈文:魏晋以后出现的一种新文体,又称骈俪文。骈文本义即是对偶文的意思,是从中国古代文章中的一种修辞手法演变来的。骈文多以四、六字句为主,兼以杂言,所以后来也称骈文为“四六文”。

二、光的反射 (一)学习目标 1.知识与技能目标: (1)知道光射到任何物体的表面都会发生反射,且反射可逆,在反射时反射角等于入射角。 (2)说出镜面反射和漫反射的相同和不同。 2.过程和方法目标: (1)经历用实验探究光的反射规律的过程。 (2)观察日常生活中的反射现象。 3.情感、态度与价值观目标: 通过实验探究,体验光的反射在生活中的应用,激发学习物理的兴趣。 学习重点:用探究法研究光的反射定律. 学习难点:用光的反射解释一些简单现象. 学习方法:探究法、实验法、讲练法、归纳法。 (二)学法点拨 光遇到任何物体的表面都会发生反射,反射角等于入射角,并且光路是可逆的。光遇到光滑的平面会发生镜面反射,遇到凹凸不平的表面会发生漫反射,但都遵从反射规律。例如:阳光射到镜子上,镜面很光滑,发生镜面反射,迎着反射光的方向看到的是刺眼的光;如果射到白纸上,看上去很平的白纸而实际上凹凸不平,产生漫反射,把光线向四面八方反射,因而我们从任意方向看到白纸,感觉都很柔和。 探究:光的反射定律 1、[演示实验1]在桌面上放一盆水,用强光的手电 筒照射到水面上.看到了什么现象?说明了什么? 2、弄清几个光反射中的名词. [演示实验2]让氦氖激光器发出的一束光线射在平面镜上, 观察一点、两角、三线. 3、探究:光反射时的规律 (1)按图甲所示,先使E、F成为同一平面,使入 射光线沿纸板射向镜面上的O点,观察从镜面反射的光线的方向. (2)改变入射光线的方向,观察反射光线的方向怎样改变. (3)按图乙那样,把纸片F向前折或向后折,观察能看到反射光线吗? (4)反射角和入射角的关系. (5)使光线分别沿OB、OB1、OB2射向镜面,观察每条反射光线的方向. 分析总结出光的反射定律: 入射角i反射角r 第一次 第二次 第三次 甲乙丙

20《曹刿论战》导学案 【学习目标】 1.了解《左传》及齐鲁长勺之战的背景,把握曹刿的战略、战术思想,弄清鲁军以弱胜强的原因。 2.赏析曹刿和鲁庄公两个人物形象,体会作品的艺术魅力,理解课文的主旨。 3.学习本文以“论战”为中心组织材料、剪裁得当的叙事特点。 4.学习曹刿铁肩担道义、忠心献祖国的爱国精神。 【学习重点】 学习曹刿铁肩担道义、忠心献祖国的爱国精神。 【学习难点】 学习本文以“论战”为中心组织材料、剪裁得当的叙事特点。 第一课时 【导学过程】 一、导入 发生在春秋时期的齐国和鲁国的长勺之战曾经得到毛泽东的高度评价,说它采用敌疲我打的方针,是以弱胜强的有名战例。《曹刿论战》就是谈论这场战争的。在鲁国的生死存亡之际,曹刿挺身而出,凭着其深远的见识,从容的风度,为弱小的鲁国赢得了这场战争。今天让我们一起走进课文,感受作品的艺术魅力。 二、自主学习 1.朗读课文,圈画课文中的生字词。 曹刿.(guì) 小信未孚.(fú) 又何间.焉(jiàn) 公与之乘.(chéng) 长勺.(sháo) 2.解释课文中的重点词语。 (1)重点实词 肉食者鄙:鄙,浅陋,这里指目光短浅。 弗敢加也:加,虚夸,夸大。 必以信:信,实情。 小信未孚:孚,使信服。 神弗福也:福,赐福、保佑。 公将鼓之:鼓,动词,击鼓进军。 既克:既,已经。 望其旗靡:靡,倒下。 (2)古今异义 玉帛(古义:指祭祀用纯色全体牲畜。今义:放弃或损害一方的利益。) ①牺牲 .. ②小大之狱.(古义:指诉讼事件。今义:监狱。) ③必以情.(古义:诚,诚实,这里指诚心。今义:感情。) ④忠.之属也(古义:尽力做好分内的事。今义:忠诚。) ⑤又何间.焉(古义:参与。今义:中间,空间或时间。) ⑥可以 一战(古义:可以凭借。今义:可能、能够。) .. ⑦肉食者鄙.(古义:鄙陋,这里指目光短浅。今义:粗俗,低下。)

-= 长亭送别教案 【教学目标】 知识目标:进一步了解元杂剧的特点与成就;了解王实甫及《西厢记》。 能力目标:鉴赏《长亭送别》中情景交融、充满诗情画意的艺术境界和富于文采的曲词;欣赏崔莺莺的形象;学习本文运用多种修辞表现人物性格特征的写法。 情感目标:认识王实甫《西厢记》反封建礼教的意义,引导学生树立正确的人生观和爱情观。 【教学重点】 鉴赏情景交融的艺术境界和多种修辞方法对表情达意的作用。 【教学难点】 艺术形象崔莺莺的典型意义 【课时安排及教学设想】 拟用二课时。以诵读为基础,以文学鉴赏为纽带,带动词句的理解和思想内容的分析及艺术手法的鉴赏。 第一课时

一、导入课文: 爱情,古老永恒又年轻常新的字眼。 才子佳人、怨女痴男, 多少的悲欢离合,多少的血泪辛酸。 由此,无数的文人墨客,几多真挚的描写、热烈的咏叹。 于是有了: 关关雎鸠的吟唱,孔雀永远的飞翔, 那哭倒的长城,哭不倒的爱情, 沉没的百宝箱,沉没不了的爱的向往, 还有罗密欧与朱丽叶,梁山伯与朱英台, 千古绝唱,唱着:“愿普天下有情的都成了眷属” 万般追问“问世间情是何物,只教人生死相许”。 二、简介作者和《西厢记》剧情 王实甫,名德信,字实甫。大都(北京)人,元代著名杂剧作家。所作杂剧14种,现仅存《崔莺莺待月西厢记》《四丞相高会丽春堂》《吕蒙正风雪破窑记》三种。 《西厢记》源于唐元稹《莺莺传》。写唐贞

元中,书生张珙游于蒲州,寄宿普救寺。适崔相国夫人携女莺莺扶相国灵柩回家乡安葬,途经普救寺,也借宿于此。一日,张生游佛殿,与莺莺相遇,两人一见倾心。时蒲州有孙飞虎起兵作乱,乱军包围了普救寺,欲夺莺莺为押寨夫人。老夫人在危急之中许下诺言,谁能破贼解围,就将莺莺嫁给他为妻。张生自愿为之,请镇守潼关的好友白马将军杜确率兵前来相救。杜确率兵至,平定了乱兵。解了普救寺之围。不料老夫人嫌张生是一白衣秀士,门不当户不对,便出尔反尔,只许张生与莺莺两人以兄妹相称。张生因不能与莺莺成亲,害了相思,经莺莺侍女红娘从中帮助传递书简,两人背着老夫人私下幽会。后两人来往之事被老夫人发现了,便把红娘叫来拷问。红娘反责老夫人出尔反尔,忘恩负义,并称此事若张扬出去,于崔家名声不利,不若答应两人的婚事。老夫人无奈,只得答应了张生与莺莺婚事。但老夫人又以崔家三代不招白衣秀士为由,逼张生赴京应试,待张生应试及第后,才允许他与莺莺成亲。

《滕王阁序》导学案 【学习目标】 1.了解王勃生平与作品,了解骈体文的文体特征,积累一些文化知识。 2.掌握文中常见文言实词的意义或用法,理解典故的作用。 3.领会情景交融的写法,感悟语言。 4.准确把握诗人在文中表达的思想感情。 【重点难点】 1.理解本文用典的内涵;梳理相关的文言文知识。 2.熟读本文直至背诵,感受文章的内容美和形式美。 【学法指导】 查阅资料、信息筛选、批注式阅读、交流讨论、启发指导,自主、合作、探究。 【知识链接】 一、知人论世 1.作者王勃 王勃(650—676),字子安,绛州龙门(今山西河津)人。唐代诗人。王勃与杨炯、卢照邻、骆宾王以诗文齐名,并称“王杨卢骆”,亦称“初唐四杰”。王勃才华早露,未成年即被司刑太常伯刘祥道赞为神童,向朝廷表荐,对策高第,授朝散郎。乾封初(666)为沛王李贤征为王府侍读,两年后因戏为《檄英王鸡》文,被高宗怒逐出府。随即出游巴蜀。咸亨三年(672)补虢州参军,因擅杀官司奴当诛,遇赦除名。其父亦受累贬为交趾令。上元二年(675)或三年(676),王勃南下探亲,渡海溺水,惊悸而死。 王勃的诗今存八十多首,多为五言律诗和绝句。其中写离别怀乡之作较为著名。《送杜少府之任蜀州》写离别之情,以“海内存知己,天涯若比邻”相慰勉,意境开阔,一扫惜别伤离的低沉气息,为唐人送别诗之名作。王勃的赋和序、表、碑、颂等文,今存九十多篇,多为骈体,其中亦不乏佳作。《滕王阁序》在唐代已脍炙人口,被认为“当垂不朽”的“天才”之作(《唐摭言》)。今存有《王子安集》。 2.传记评价 王勃著《滕王阁序》,时年二十六。都督阎公不之信,勃虽在座,而阎公意属子婿孟学士者为之,已宿构矣。及以纸笔,延让宾客,勃不辞。公大怒,拂衣而起,专令人伺其下笔。第一报云:“南昌故郡,洪都新府。”公曰:“亦是老生常谈。”又报云:“星分翼轸,地接衡庐。”公闻之,沉吟不语。又云:“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。”公矍然而起曰:“此真天才,当垂不朽矣!”遂亟请宴所,极欢而罢。(五代〃王定保《唐摭言》) 3.中国古代四大名楼: 岳阳楼、滕王阁、黄鹤楼号称江南三大名楼,有联赞曰:“洞庭月,衡岳云,巫山雨,波撼气蒸,揽天下风光,堪称独步;崔灏诗,范相记,王勃序,两楼一阁,数江南文物,各有千秋” 滕王阁在江西南昌赣江之滨,为唐太宗之弟滕王李元婴所建,历代屡有兴废为三大名楼之首,

《光的反射》导学案 ☆学习目标: 1、知识与技能: (1).了解光在一些物体表面可以发生反射。 (2).认识光反射的规律,了解法线、入射角和反射角的含义。 (3).理解反射现象中光路的可逆性。 (4).了解什么是镜面反射,什么是漫反射(理解镜面反射和漫反射的主要差异)。 2、过程与方法: 通过对本节知识的学习,培养学生的应用所学知识解决实际问题的能力。 3、情感态度与价值观: 在整堂课的学习中,通过发散式思维的训练,培养学生乐于参加探究的态度,敢于把想法说出来与大家交流的勇气。 ☆、重难点: 1、重点:认识光反射的规律,了解法线、入射角和反射角的含义。 2、难点:了解什么是镜面反射,什么是漫反射(理解镜面反射和漫反射的主要差异)。 一预习导学: 我们之所以能看到不发光的物体,是因为 引入新课:光射向物体表面时,有一部分光会被物体表面反射回来,这种现象叫做光的反射。二合作学习 (一)光的反射定律 1、认识一点、两角、三线 观看ppt,重点:法线 反射光线 反射光线 2、实验:探究光反射时的规律 实验(1):探究反射光线、入射光 线和法线位置关系如何? 学生分组实验,把一个平面镜 M放在水平桌面上,再把一张纸 板ENF竖直立在平面镜上,纸板 上的直线ON垂直于镜面。 ①.将F板与E板旋转到同一平面, 用激光笔发出一束沿E板AO方向 射入O点的光,观察在右侧F板 上能否看到反射光线OB。(如图甲) ②将F板向后折转一定的角度,观察在F板上能否看到反射光线。(如图乙) 学生分组讨论,教师补充,(观看ppt)得出结论: 反射光线、入射光线和法线 反射光线、入射光线法线。 实验(2)探究:反射角和入射角大小关系如何? 教师演示实验(光具盘),学生观察实验现象,完成表格

《曹刿论战》学案 一、学习目标 1.积累文言文常用的实词、虚词、特殊句式。 2.分析曹刿和鲁庄公两个人物形象。体会作品的艺术魅力,理解课文的主旨。3.学习曹刿铁肩担道义、忠心献祖国的爱国精神。 二、文言文基础知识 (一)古今异义 1.又何间.焉 (古义:参与今义:中间) 2.肉食者鄙.(古义:目光短浅今义:粗俗) 3.牺牲 ..玉帛(古义:指祭祀用的猪、牛、羊等今义:指为正义事业而献出生命) 4.小大之狱.(古义:案件今义:监狱) 5.忠.之属也(古义:尽力做好分内的事今义:忠诚) 6.可以 ..一战 (古义:可以凭借今义:可能、能够) 7.再.而衰 (古义:第二次今义:又一次) (二)词类活用 1.神弗福.也:形容词用作动词,赐福、保护 2.公将鼓.之:名词用作动词,击鼓 3.忠.之属也:形容词作动词,尽力做好分的事。 4.公与之乘.:名词用作动词,乘坐战车 5.下.视其辙:名词用作动词,下来 (三)一词多义 1.故:公问其故( 缘故,原因 ) 故逐之( 所以 ) 2. 请:曹刿请见(请求)战则请从(请允许我) 3.焉:又何间焉(呢)惧有伏焉(“于之”,在那里)

4. 其:其乡人曰(他的)公问其故(指“取胜”这件事) 望其旗靡(他们的) 5.之:肉食者谋之(指“公将战”这件事)登轼而望之(指齐军) 公将鼓之(音节助词)忠之属也(的) (四)特殊句式 1、省略句 (1)公将战,曹刿请见(“见”后省略宾语“公”) (2)弗敢专也,必以分人(“以”后省略宾语“之”) 2.倒装句 (1)何以战 (宾语前置,即“以何站”。疑问句中,疑问代词作宾语,前置。) (2)站于长勺(介宾短语后置,即“于长勺战”。) 三、文章主旨 本文通过对曹刿谈论作战的准备、指挥战争的过程的记叙,表现了曹刿远大的政治思想和卓越的军事才能,同时也阐明了取信于民、抓住战机是战争胜利的重要条件。 四、课内精读 1.解释文中加点的字词。 十年春,齐师()伐()我。公将战。曹刿请见。其乡人曰:“肉食者()谋之,又何间()焉?”刿曰:“肉食者鄙(),未能远谋。”乃入见。问:“何()以战?”公曰:“衣食所安(),弗敢专()也,必以分人。”对()曰:“小惠未遍(),民弗从也。”公曰:“牺牲()玉帛,弗敢加()也,必以信()。”对曰:“小信未孚(),神弗福()也。”公曰:“小大之狱(),

专题二此情可待成追忆 班级:姓名:小组: 长亭送别 【知识链接】 1、作者简介 王实甫,名德信,字实甫。大都(北京)人,元代著名杂剧作家。早年曾经为官,但仕途坎坷。不为封建礼法所拘,与倡优交往密切。晚年弃官归隐,过着吟风弄月,纵游园林的生活。所作杂剧14种,现仅存《崔莺莺待月西厢记》《四丞相高会丽春堂》《吕蒙正风雪破窑记》三种,《西厢记》是王实甫的代表作,被称为杂剧之冠。王实甫善于以古典诗词酝酿气氛,锻炼字句,创造出诗一般的动人意境,形成十分优雅的风格。他和关汉卿分别开创了中国戏曲史上文采和本色两个流派。 2、《西厢记》源于唐元稹《莺莺传》(又名《会真记》)。金代,北方出现的董解元《西厢记诸宫调》一般称为《董西厢》(又称《西厢弹词》或《弦索西厢》)。它在主题思想、故事情节、人物性格等方面,都已经超越《莺莺传》,为后来王实甫《西厢记》的创作提供了新的基础。 《西厢记》共五本二十一折,《长亭送别》是第四本第三折,是全剧最为脍炙人口的精彩片断之一。随着剧情的发展,莺莺终于克服了身心解放的要求与封建精神桎梏的矛盾,迈出了关键的一步,与张生私下结为夫妻。但老夫人逼张生赶考,崔、张爱情又面临新的威胁。无奈中,张生只好起程“上朝取应”,莺莺在长亭为他送别。这场送别戏共有十九支曲文,由莺莺主唱,既是塑造莺莺形象的重场戏,也充分体现了王实甫剧作情景交融、富于文采的特点。 3、元杂剧常识 (1)元杂剧是用北曲(北方的曲调)演唱的一种戏曲形式。金末元初产生于中国北方。在金院本基础上以及诸宫调的影响下发展起来。作为一种新型的完整的戏剧形式,元杂剧有其自身的特点和严格的体制,形成了歌唱、说白、舞蹈等有机结合的戏曲艺术形式,并产生了韵文和散文结合的、结构完整的文学剧本。 元杂剧的结构形式:每一本戏大都由四折组成。每本四折之外,一般还加有“楔子”(用在最前面,作为剧情的开端或用在折与折之间,则是衔接剧情),但也有少数杂剧由五折或六折组成,《西厢记》更为特别,共五本二十折五楔子。折是表示剧本结构的段落,相当于现代话剧的一幕,一般以曲一套为一折。 元杂剧的剧本构成:唱、科、白三部分构成。 元杂剧的角色:末、旦、外、净、丑、杂 (2)元杂剧四大悲剧:关汉卿《窦娥冤》、马致远《汉宫秋》、白朴《梧桐雨》、纪君祥《赵氏孤儿》。 (3)元曲四大家:关汉卿《窦娥冤》、《望江亭》、《救风尘》郑光祖《倩女离魂》马致远《汉宫秋》白朴《墙头马上》、《梧桐雨》。 (4)宫调是古代戏曲、音乐名词。《长亭送别》用正宫,周德清在《中原音韵》中说正宫的声情是“惆帐雄壮”。可见《长亭送别》这一折的音乐应是惆怅的、悲壮的。

接着又以“大鹏”作比,表明凌云之志,又用“失之东隅,收之桑榆”的成句,表明自己信心未泯。 同时,又反用“贫泉”“涸辙”、阮籍之典,说明处困顿而清操不移,逆境中壮志弥坚。作者就是如此展示了其抑扬升沉的情感发展轨迹,披露了交织于内心的希望与失望,追求与痛苦,奋进与失意的复杂情感。 【合作探究】 1、找出文中典故,试分析其作用。 作用:(1).言简意赅,含蓄有味——明用 (所谓明用,就是用典故的字面意思,并将其所具有的特殊含义加以扩大,变为泛指。)《滕王阁序》中的“物华天宝,龙光射牛斗之虚;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻”“紫电青霜,王将军之武库”“天柱高而北辰远”等句中的用典即属明用典故。 “龙光”之典见于《晋书?张华传》,张华因斗、牛二星间有紫气照射而在地下掘得龙泉、太阿两剑,两剑的夺目光芒即龙光。“徐孺”之典见于《后汉书?徐穉传》,东汉名士陈蕃任豫章太守时不接来客,惟因家贫在家种地而不肯做官的徐穉来访,才设一睡榻留宿。“紫电”之典见《古今注?舆服篇》,吴大皇帝有宝剑六把,其二名紫电。 “清霜”之典见《西京杂记》,汉高祖斩白蛇用的剑,12年磨一次,剑刃锋利如霜雪般白亮。“天柱”之典见《神异经》,昆仑山上有铜柱,其高入天,称为天柱。“北辰”之典见《论语?为政》,“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”。这里指北极星,喻指国君。 以上明用的典故,实现了表达上“意婉而尽,藻丽而富,气畅而凝”(刘勰《文心雕龙》语)的效果,可谓言简意丰,辞约蕴寓。 (2).隐括旨义,旨冥句中——暗用 (暗用指引典不直录原文,而化成自己的语言,使典故贴近语境,又不违原意,起到恰当而曲折地表达作者思想感情的效果。)《滕王阁序》中的“冯唐易老,李广难封,屈贾谊于长沙,非无圣主;窜梁鸿于海曲,岂乏明时”“酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢”“孟尝高洁,空余抱国之情;阮籍猖狂,岂效穷途之哭”等句的用典即属暗用典故。 “冯唐”“李广”两典见《史记》,“梁鸿”“孟尝”两典见《后汉书》。这几个典故比较熟悉,本文不再详解。“贪泉”之典见《晋书?吴隐之佳》,广州北20里的石门有水叫贪泉,据称人饮此水必起贪得无厌之心,吴隐之至此,取泉水饮,并赋诗一首:“古人云此水,一歃怀千金。试使夷齐饮,终当不易心。”“涸辙”之典见《庄子?外物》,此为语典,车辙无水,故曰涸辙,此处喻穷困的境遇。“阮籍”之典见《晋书?阮籍传》,身处魏晋间的阮籍,因不满于司马氏,便以饮酒来掩饰自己,以免被害,他常自己驾车外出,也不顺着路走,当前面有什么障碍不能前进时,就痛苦着回来。 以上这些典故,或事或语,均由王勃化用为自己的语言,而用典中所蕴涵的却是作者不为当世所用的自怨自叹的复杂情感。但又由于王勃借用了“贪泉”“涸辙”之典,把自己强行振作、不甘颓废的信念表露无遗。 (3).说古喻今,比况自身——化用

光的反射教学设计案例 洋青中学凌华荣 【教学目标】 1.知识与技能 (1)知道光在一些物体表面可以发生反射; (2)认识光的反射规律,了解法线、入射角、反射角的含义; (3)理解反射现象中光路的可逆性; (4)知道什么是镜面反射,什么是漫反射。 2.过程与方法 (1)通过实验,观察光的反射现象; (2)经历探究“光反射时的规律”,用实验的方法获得反射光线、入射光线和法线的位置,测出反射角与入射角,总结探究的结论,获得比较全面的探究活动的体验; (3)通过观察,理解镜面反射和漫反射的主要差异。 3.情感、态度与价值观 (1)在探究“光反射时的规律”过程中培养学生的科学态度; (2)密切联系实际,提高科学技术应用于日常生活和社会的意识; (3)鼓励学生积极参与探究活动。 【教学过程】 一、引入课题 太阳、电灯、蜡烛等物体发出的光会射到我们的眼睛里,我们就能看见这些物体了,许多不会发光的物体为什么也能被我们看见呢? 由于自然课的学习和学生自身的经验,学生很快答出:因为光的反射。 二、新课教学 1.什么是光的反射现象 光射到物体表面时传播方向发生改变的现象。 2.介绍几个基本概念(一点二角三线) 如图:a.入射光线AO;b.入射点O:入射光线与反射面的交点;c.反射光线OB;d.法线:过O点作反射面的垂线ON;e.入射角i:入射光线与法线的夹角;f.反射角r:反射光线与法线的夹角。 3.探究光反射时遵循的规律 提出问题: 光在反射时遵循什么规律?也就是说反射光线沿什么方向射出?它与入射光线有什么关系?

设计实验和进行实验: (1)把一平面镜放在桌上,再把一张纸竖直地立在平面镜上,纸板上的直线ON垂直于镜面。 (2)一束光(可以用激光笔获得)贴着纸板沿某一角度射到O,经平面镜的反射,沿另一个方向射出,在纸板上用笔描出入射光线和反射光线的径迹。 (3)改变光束的入射方向重做两次。 (5)将纸沿ON对折,观察现象。 4.讨论 (1)分析讨论:关于光的反射,你发现了什么? 须明确:反射光线、入射光线在法线的两侧;反射角r与入射角i应该相等。 (2)怎样使纸板能稳定地竖直在平面镜上? 学生在讨论中提出多种方案,如在纸板后做一个支架,用纸盒的一个侧面,用泡沫包装盒,等等。 (3)怎样得到“一束光”? 有人首先提出用太阳光,但马上有人反对,认为太阳光不是“一束光”,又有学生想到前一节刚做的小孔照相机,其外筒可以利用了,通过外筒上带有小孔的黑纸蒙着手电筒,就得到“一束光”了。还有学生提出用激光笔,当然效果更好。(此情况属教学实录)(4)怎样画出光的迹径? 问题提出后,立即有学生想到,把光对着O点入射,分别沿着入射光线和反射光线描点A和B,用直尺连接OA与OB 即是入射光线和反射光线了。 备注:学生没有关于物理实验的经验,如果只看教科书中的内容,是很难完成实验的,所以必须引导学生对实验器材、实验步骤进行讨论,以培养学生设计实验、进行实验的能力。 (5)光的反射定律的应用 用平面镜改变光路的实例很多,如潜望镜、大楼里利用平面镜采光、测距离、自行车的尾灯等等。 5.光路的可逆性 可以让学生进行一个小实验:用一块板挡在两个学生之间,使彼此能看到对方,怎样才能彼此看见对方呢?由于学生有此经验,用一块镜子就能解决。 学生实验后,把入射光线沿学生画出的反射光线的位置射到镜面,观察反射光的位置,如图。

9 年级语文学科导学案 设计人:李明审核人:时间: 课题: 《曹刿论战》 总 课时 班级:姓名:组: 教学目标:1.积累文言文常用的实词、虚词、特殊句式。 2.了解《左传》及齐鲁长勺之战的背景,把握曹刿的战略、战术 思想,理解鲁军以弱胜强的原因。 3.分析曹刿和鲁庄公两个人物形象。体会作品的艺术魅力,理解课文的主旨。 【题目解说】 《曹刿论战》出自《左传?庄公十年》,讲述了曹刿在长勺之战中对此次战争的一番评论,并在战时活用“一鼓作气,再而衰,三而竭”的原理击退强大的齐军的史实。题目是后人所加。本文又题作“齐鲁长勺之 战”或“长勺之战”。长勺之战发生在公元前684年,是历史上以弱胜强的著名战例之一。 [背景简介] 本篇选文又题作“齐鲁长勺之战”或“长勺之战”。这一战事发生在鲁庄公十年(前684),是齐桓公即位后向鲁国发动的第二次战争。前此两年,齐桓公(公子小白)与其庶兄公子纠曾进行过激烈的争夺君位的斗争。当时篡君夺位的公孙无知(齐襄公堂弟)已被杀,齐国一时无君,因此避难于鲁国的公子纠和避难于莒国的公子小白都争相赶回齐国。鲁庄公支持公子纠主国,亲自率军护送公子纠返齐,并派管仲拦击、刺杀公子小白。然而鲁国的谋划没有成功,公子小白已出乎意料地抢先归齐,取得了君位。齐桓公即位后当即反击鲁军,两军交战于乾时(齐地),齐胜鲁 败。 【文本链接】 《左传》又称《春秋左氏传》或《左氏春秋》,是记载春秋时期各诸侯国的政治、经济、军事、外交、文化等方面情况的一部编年体史书。 《史记》和《汉书?艺文志》都认为它是孔子的同代人鲁国史官左丘明所作。 关于历史散文体例 历史散文也称史传文,它有国别、编年、纪传三体。国别体:通过各国史事个别独立地排列载述,以完成对某一历史进程的叙述。国别体史书有《国语》和《战国策》。《国语》是以记言为主,兼及记事;《战国策》是以记事为主。编年体:即以时间为经,以事件为纬来叙写史实。它