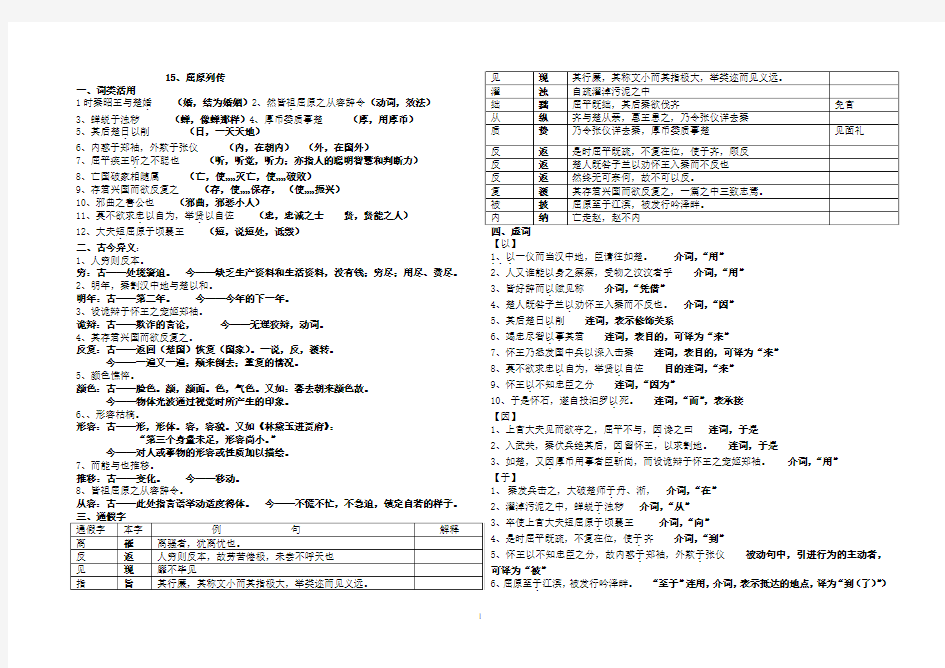

15、屈原列传

一、词类活用

1时秦昭王与楚婚.(婚,结为婚姻)2、然皆祖.屈原之从容辞令(动词,效法)

3、蝉蜕于浊秽(蝉,像蝉那样)

4、厚币委质事楚(厚,用厚币)

5、其后楚日.以削(日,一天天地)

6、内惑于郑袖,外欺于张仪(内,在朝内)(外,在国外)

7、屈平疾王听.之不聪也(听,听觉,听力;亦指人的聪明智慧和判断力)

8、亡国破家相随属(亡,使……灭亡,使……破败)

9、存君兴国而欲反复之(存,使……保存,(使……振兴)

10、邪曲之害公也(邪曲,邪恶小人)

11、莫不欲求忠.以自为,举贤.以自佐(忠,忠诚之士贤,贤能之人)

12、大夫短.屈原于顷襄王(短,说短处,诋毁)

二、古今异义:

1、人穷则反本。

穷:古——处境窘迫。今——缺乏生产资料和生活资料,没有钱;穷尽;用尽、费尽。

2、明年,秦割汉中地与楚以和。

明年:古——第二年。今——今年的下一年。

3、设诡辩于怀王之宠姬郑袖。

诡辩:古——欺诈的言论,今——无理狡辩,动词。

4、其存君兴国而欲反复之。

反复:古——返回(楚国)恢复(国家)。一说,反,覆转。

今——一遍又一遍;颠来倒去;重复的情况。

5、颜色憔悴。

颜色:古——脸色。颜,颜面。色,气色。又如:暮去朝来颜色故。

今——物体光波通过视觉时所产生的印象。

6、、形容枯槁。

形容:古——形,形体。容,容貌。又如《林黛玉进贾府》:

“第三个身量未足,形容尚小。”

今——对人或事物的形容或性质加以描绘。

7、而能与也推移。

推移:古——变化。今——移动。

8、皆祖屈原之从容辞令。

从容:古——此处指言语举动适度得体。今——不慌不忙,不急迫,镇定自若的样子。

【以】

1.、以

..一仪而当汉中地,臣请往如楚。介词,“用”

2、人又谁能以.身之察察,受物之汶汶者乎介词,“用”

3、皆好辞而以.赋见称介词,“凭借”

4、楚人既咎子兰以.劝怀王入秦而不反也。介词,“因”

5、其后楚日以.削连词,表示修饰关系

6、竭忠尽智以.事其君连词,表目的,可译为“来”

7、怀王乃悉发国中兵以.深入击秦连词,表目的,可译为“来”

8、莫不欲求忠以.自为,举贤以.自佐目的连词,“来”

9、怀王以.不知忠臣之分连词,“因为”

10、于是怀石,遂自投汩罗以.死。连词,“而”,表承接

【因】

1、上官大夫见而欲夺之,屈平不与,因.谗之曰连词,于是

2、入武关,秦伏兵绝其后,因.留怀王,以求割地。连词,于是

3、如楚,又因.厚币用事者臣靳尚,而设诡辩于怀王之宠姬郑袖。介词,“用”

【于】

1、秦发兵击之,大破楚师于.丹、淅,介词,“在”

2、濯淖污泥之中,蝉蜕于.浊秽介词,“从”

3、卒使上官大夫短屈原于.顷襄王介词,“向”

4、是时屈平既疏,不复在位,使于.齐介词,“到”

5、怀王以不知忠臣之分,故内惑于.郑袖,外欺于.张仪被动句中,引进行为的主动者,可译为“被”

6、屈原至于.江滨,被发行吟泽畔。“至于”连用,介词,表示抵达的地点,译为“到(了)”)

7.、于

..是怀石,遂自投汩罗以死。“于.是”连用,句子开头,表前后句的承接,与现代汉语同

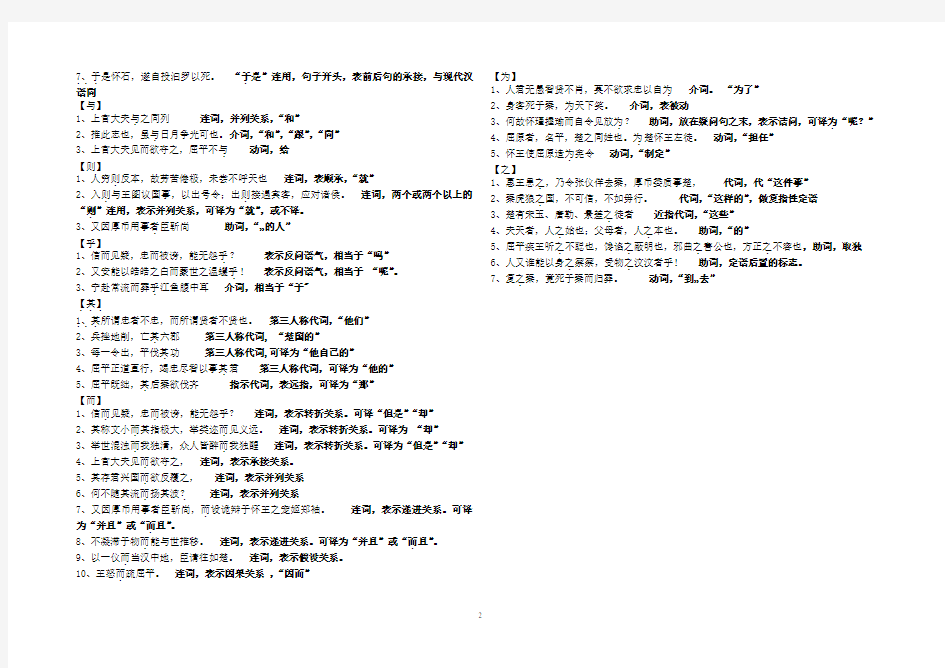

【与】

1、上官大夫与.之同列连词,并列关系,“和”

2、推此志也,虽与.日月争光可也。介词,“和”,“跟”,“同”

3、上官大夫见而欲夺之,屈平不与.动词,给

【则】

1、人穷则.反本,故劳苦倦极,未尝不呼天也连词,表顺承,“就”

2、入则.与王图议国事,以出号令;出则.接遇宾客,应对诸侯。连词,两个或两个以上的“则.”连用,表示并列关系,可译为“就”,或不译。

3、又因厚币用事者.臣靳尚助词,“…的人”

【乎】

1、信而见疑,忠而被谤,能无怨乎.?表示反问语气,相当于“吗”

2、又安能以皓皓之白而蒙世之温蠼乎.!表示反问语气,相当于“呢”。

3、宁赴常流而葬乎.江鱼腹中耳介词,相当于“于"

【其】

...

1.、其

..所谓忠者不忠,而所谓贤者不贤也。第三人称代词,“他们”

2、兵挫地削,亡其.六郡第三人称代词, “楚国的”

3、每一令出,平伐其.功第三人称代词,可译为“他自己的”

4、屈平正道直行,竭忠尽智以事其.君第三人称代词,可译为“他的”

5、屈平既绌,其.后秦欲伐齐指示代词,表远指,可译为“那”

【而】

1、信而.见疑,忠而.被谤,能无怨乎?连词,表示转折关系。可译“但是”“却”

2、其称文小而.其指极大,举类迩而.见义远。连词,表示转折关系。可译为“却”

3、举世混浊而.我独清,众人皆醉而.我独醒连词,表示转折关系。可译为“但是”“却”

4、上官大夫见而.欲夺之,连词,表示承接关系。

5、其存君兴国而.欲反覆之,连词,表示并列关系

6、何不随其流而.扬其波?.连词,表示并列关系

7、又因厚币用事者臣靳尚,而.设诡辩于怀王之宠姬郑袖。连词,表示递进关系。可译为“并且”或“而.且”。

8、不凝滞于物而.能与世推移。连词,表示递进关系。可译为“并且”或“而.且”。

9、以一仪而.当汉中地,臣请往如楚。连词,表示假设关系。

10、王怒而.疏屈平。连词,表示因果关系,“因而”【为】

1、人君无愚智贤不肖,莫不欲求忠以自为.介词。“为了”

2、身客死于秦,为.天下笑。介词,表被动

3、何故怀瑾握瑜而自令见放为.?助词,放在疑问句之末,表示诘问,可译为.“呢?”

4、屈原者,名平,楚之同姓也。为.楚怀王左徒。动词,“担任”

5、怀王使屈原造为.宪令动词,“制定”

【之】

1、惠王患之.,乃令张仪佯去秦,厚币委质事楚,代词,代“这件事”

2、秦虎狼之.国,不可信,不如毋行。代词,“这样的”,做复指性定语

3、楚有宋玉、唐勒、景差之.徒者近指代词,“这些”

4、夫天者,人之.始也;父母者,人之.本也。助词,“的”

5、屈平疾王听之.不聪也,馋谄之.蔽明也,邪曲之.害公也,方正之.不容也,助词,取独

6、人又谁能以身之.察察,受物之.汶汶者乎!助词,定语后置的标志。

7、复之.秦,竟死于秦而归葬。动词,“到…去”

《屈原列传》整理稿 一、一词多义(实词) 1. 属 (1)屈平属草稿未定:写作 (2)骑能属者百余人《项羽本纪》跟随 (3)乃以王属吏《高祖本纪》(zhǔ交付,委托) (4)徒属皆曰:“敬受命”。《涉世家》(shǔ官属;部属) (5)十三学得琵琶成,名属教坊第一部——《琵琶行》(动词,隶属,属于。) (6)神情与、黄不属——《核舟记》(动词,类似。) 2. 与 (1)屈平不与:动词,答应,允许 (2)与嬴而不助五国也《六国论》(动词,亲附,结交) (3)信与耳以兵数万《侯列传》(连词和) (4)坚营勿与战《侯列传》(介词和) 注意(3)(4)词性不同,词义相同。 3. 伐 (1)平伐其功:自夸 (2)自矜功伐《项羽本纪》/此五霸之伐也《公子列传》(名词,功劳,功业。)(4)其后欲伐齐(动词,讨伐,进攻。) (5)口诛笔伐(动词,声讨。) 4. 疾 (1)臣少多疾病《情表》(病)

(2)屈平疾王听之不聪也《屈原列传》(恨,痛心) (3)顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰《劝学》(快) (4)其疾病而死《五人墓碑记》(生疾病) 7. 、间 (1)遂于外人间隔《桃花源记》(隔绝) (2)屈平正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间之,可谓穷矣《屈原列传》(离间) (3)从郦山下,道芷阳间行《鸿门宴》(暗中) (4)间至矣《廉蔺列传》(从小路) 8. 见 (1)私见良,具告以事《鸿门宴》(会见) (2)信而见疑,忠而被谤表被动《屈原列传》(被) 9. 绝 (1)则请立太子为王,以绝望《廉颇蔺相如列传》(断绝) (2)率妻子邑人来此绝境《桃花源记》(与世隔绝) (3)假舟楫者,非能水也,而绝江河《劝学》(横渡) (4)楚诚能绝齐,愿献商於之地六百里《屈原列传》(绝交) 10类 (1)何竟日默默在此,大类女郎也《项脊轩志》(像) (2)其称文小而其指极大,举类迩而见义远《屈原列传》(事物) 11. 迁 (1)顷襄王怒而迁之《屈原列传》(放逐)

《荆轲刺秦王》文言知识点归纳 复习资料 一、通假字 1.秦王必说见臣说,通“悦”,yuè,高兴。 2.今日往而不反者反,通“返”。 3. 燕王诚振怖大王之威振,通“震”。 4.图穷而匕首见见,通“现”,出现。 5.卒起不意(卒惶急无以击轲)卒,通“猝”,仓促,突然。 6.而燕国见陵之耻除矣“陵”通“凌”凌辱 7.燕王诚振怖大王之威 “振”通“震”惧怕 二、古今异义 今行而无信,则秦未可亲也【信】古义:信物,今义:书信 樊将军仰天太息流涕 【涕】 古义:眼泪;今义:鼻涕 持千金之资币物【币】 古义:礼品;今义:货币 樊将军以穷困来归丹【穷困】 古义:走投无路,陷入困境;今义:贫穷,生活贫穷,经济困难 而伤长者之意【长者】古义:品德高尚之人今义:年长之人 今闻购将军之首【购】 古义:重金收买; 今义:购买 今有一言,可以解燕国之患【可以】古义:可以用(它)来;今义:表可能、能够、许可。 将军岂有意乎【有意】 古义:同意,愿意今义:故意 于是太子预求天下之利匕首【于是】 古义:在这时;今义:表顺承关系 终已不顾【顾】 古义:回头;今义:照顾,考虑,顾及 北蛮夷之鄙人【鄙人】 古义:粗鄙的人;今义:卑鄙的人 图穷而匕首见【穷】 古义:穷尽;今义:缺少钱财 秦王还柱而走【走】 古义:跑;今义:行走 侍医夏无且以其所奉药囊提轲【提】古义:[dǐ],投掷,投打;今义:用手拿 乃引其匕首提秦王【提】古义:投击,今义:垂手拿着 诸郎中执兵。【郎中】 古义:宫廷的侍卫;今义:称中医医生 断其左股。【股】 古义:大腿;今义:量词。 左右既前【左右】 古义:身边侍臣;今义:方位名词 秦之遇将军,可谓深矣【深】古义:刻毒今义:有深度,与“浅”相对 三、词类活用 【日夜】此臣切齿拊心也:名词作状语,每日每夜 【上】 发尽上指冠:名词作状语,向上 【北】进兵北略地:名词作状语,向北 【旦暮】秦兵旦暮渡易水:名词作状语,早晚 【函】乃遂收盛樊於期之首,函封之:名词用作状语,用匣子 【厚】 厚遗秦王宠臣中庶子蒙嘉:名词用作状语,用厚礼 【箕】 箕踞以骂曰:名词作状语,像箕一样 【邑】秦王购之金千斤,邑万家:名词作动词,封邑 【私】丹不忍以己之私:形容词用作名词,私心 【前】 樊於期乃前曰:方位名词用作动词,走上前 又前而为歌曰:方位名词用作动词,走上前 荆轲顾笑武阳,前为谢曰:名词用作动词,走上前 左右既前:走上前非有诏不得上:方位名词用作动词,上前

文言知识归纳一、通假字 1、离:犹离忧也(通“罹”) 2、指:其称文小而而其指极大(通“旨”) 3、反:人穷则反本(通“返”) 4、绌:屈平既绌(通“黜”) 5、质:厚币委质事楚(通“贽”) 6、见:靡不毕见(通“现”) 7、内:亡走赵,赵不内(通“纳”) 8、濯:自疏濯淖污泥之中(濯通“浊”) 9、被发行吟泽畔 10、乃令张仪详去秦 二、一词多义 1、闻:①博闻强志,明于治乱,(名词,学识) ②无何,宰以卓异闻(动词,闻名) ③况草野之无闻者乎(名词,名气) ④顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰(动词,听到) 2、志: ①推此志也,虽与日月争光可也(名词,品行) ②博闻强志,明于治乱(动词,记忆) ③其志洁,其行廉(名词,品行) ④其存君兴国而欲反复之,一篇之中三致志焉(名词,意愿) ⑤既出,得其船,便扶向路,处处志之(动词,作标志) 4、疏:①王怒而疏屈平(疏远) ②以金笼进上,细疏其能(名作动,用奏章写) ③窗外疏梅筛月影,依稀掩影(形容词,稀疏) ④《谏太宗十思疏》(一种文体) 三、词类活用 1、入:入则与王图议国事(动作状,对内) 2、出:出则接遇宾客(动作状,对外) 3、谗:因谗之曰(形作动,讲坏话) 4、听:屈平疾王听之不聪也(动作名,听取意见) 5、邪曲:邪曲之害公也(形作名,邪恶的小人)方正:方正之不容也(形作名,端方正直的人) 6、明:明道德之广崇(形作动,阐明) 7、蝉:蝉蜕于浊秽(名作状,象蝉蜕壳那样) 8、怒:楚使怒去(动作状,生气地) 9、虎狼:秦,虎狼之国,不可信(名作状,象虎狼那样) 10、祖:然皆祖屈原之从容辞令(名作动,继承) 11、日:其后楚日以削(名作状,一天天地) 四、古今异义的词 1、颜色:古义:脸色,气色(颜色憔悴)今义:色彩 2、形容:古义:形体,容颜(形容枯槁)今义:对事物进行描述 3、从容:古义:言语举动适度得体(然皆祖屈原之从容辞令)今义:不慌不忙,镇定自 若

2015年九年级下册文言文知识整理 《公输》墨子 一、通假字 1、公输盘不说(通“悦”,高兴) 2、子墨子九距之(通“拒”,阻挡) 3、子墨子之守圉有余(通“御”,抵挡) 4、公输盘诎(通“屈”,理屈) 二、古今异义词 1、方五千里古义:方圆今义:方面 2、虽然,公输盘为我为云梯古义:即使这样今义:表转折关系的连词 三、一词多义 1、子:(1)子墨子闻之先生 (2)愿借子杀之您 2、起:(1)起于鲁出发,动身 (2)子墨子起站起来,起身 3、说:(1)公输盘不说(yuè)通“悦”,高兴 (2)请说之陈述、解说 4、已:(1)胡不已乎停止 (2)吾既已言之王矣已经 5、类:(1)不可谓知类事理 (2)为与此同类类 6、然:(1)虽然,公输盘为我为云梯这样 (2)然臣之弟子禽滑厘等三百人但是 7、见:(1)胡不见我于王引见 (3)于是见公输盘召见 8、之:(1)公输盘为楚造云梯之械助词,的。 (2)请说之代词,这件事 (3)宋何罪之有提宾的标志,不译 (4)臣以王吏之攻宋用于主谓之间,取消句子独立性,不译 9、以:(1)将以攻宋用来 (2)臣以王吏之攻宋也认为 (3)吾知所以距子矣用来……的方法 四、词类活用 1、吾义固不杀人(义:名词作动词,坚持道义) 2、公输班九设攻城之机变(机变:动词用作名词,巧妙的方式) 3、在宋城上而待楚寇矣(寇:名词作动词,入侵) 4、不能绝也(形容词用作动词,杀尽) 五、翻译 1、夫子何命焉为? 翻译:先生有什么指教呢? 2、宋何罪之有? 翻译:宋国有什么罪呢? 3、知而不争。

翻译:知道(这道理)而不劝阻(楚王)。 4、胡不已乎? 翻译:为什么不停止(攻宋)呢? 5、胡不见我于王? 翻译:何不向楚王引见我呢? 6、此为何若人? 翻译:这是什么样的人呢? 7、臣以王吏之攻宋也,为与此同类。 翻译:我认为大王派官吏攻打宋国,是和这个害偷窃病的人一样。 8、九设攻城之机变 翻译:多次用了攻城的巧妙战术。 9、虽杀臣,不能绝也 翻译:即使杀了我,也不能杀尽(楚国的抵抗者)。 六、回答问题 1、墨子听说“公输盘为楚造云梯之械,成,将以攻宋”,从而动身去楚国的目的是什么?答:为了阻止楚国攻打宋国。 2、墨子劝阻楚国攻打宋国,可分为三个步骤: (1)墨子先设下圈套,诱使公输盘说出“吾义固不杀人”这句话,让公输盘陷入以子之矛攻子之盾的困境,使公输盘理屈词穷, (2)以“窃疾”作类比,让楚王陷入以子之矛攻子之盾的困境,使楚王理屈词穷; (3)模拟攻守,击败公输盘,以技相较,墨子以实力迫使楚王放弃攻宋的企图。 3、楚王是否承认墨子的道理?是否因之取消了攻宋的计划? 答:楚王承认墨子说的有理,这从“善哉”一语可以看出。但并未因此取消攻宋的计划,反而把球又踢到了公输盘及其所研制的云梯面前,而且态度坚决地表示“必取宋”。 4、人物形象鲜明.文章通过语育描写,刻画了三个性格鲜明的人物形象。 答:墨子:机智多谋,无所畏惧、镇定自若。 公输盘:顽固、阴险,狡诈。 楚王:虚荣,狡猾。 5、墨子与公输盘,楚王的这场斗争给予我们什么样的启示?请联系实际,谈谈你的看法。答:这场斗争表明,面对大国的不义之战,要敢于斗争。一方面要从道义上揭露其不义,使他们在舆论上威风扫地,另一方面,要从实力上作好充分准备,使他们的侵略野心无法得逞。这个道理,不仅被无数的历史事实证明;而且在今天也不无借鉴意义。国弱被人欺,落后就要挨打。在强权肆虐横行的国际环境下;我们只有壮大实力,才会永远立于不败之地。 6、公输盘就是鲁班,子墨子就是墨子。请分别写出一个与这两个历史人物有关的成语。(1)与鲁班有关的成语:班门弄斧 (2)与墨子有关的成语:墨守成(陈)规 《得道多助失道寡助》孟子 一、通假字 1、亲戚畔之(通“叛”背叛) 二、古今异义词 1、委而去之委古义:放弃今义:委托 2、域民不以封疆之界域古义:限制今义:区域 3、亲戚畔之亲戚义:内外亲属今义:外戚 4、池非不深也池古义:护城河今义:水塘

《屈原》活动导学案 【学习目标】 1.掌握文中重点实词、虚词和句式等文言知识。 2.了解屈原的生平事迹,学习屈原的爱国精神和志洁行廉、刚正不阿的高尚品德。 【重点难点】 1.积累文中重点实词、虚词和句式等文言知识。 2.学习本文记叙、议论和抒情相结合的写作方法。 【课时安排】3课时 【活动过程】 一、自学质疑 (一)结合注释,了解本文主人公——屈原。 屈原(前340——前278年),名平,字原,战国时期我国第一个伟大的浪漫主义诗人,开创楚辞体诗歌新样式,世界四大文化名人之一,代表作为抒情长诗《离骚》。主要作品有《天问》、《九歌》、九章》等。汉代刘向把它们合编成《楚辞》。屈原有才干,有远见,对楚国忠心耿耿,却一被楚怀王疏斥,再被顷襄王流放,直到怀石沉汨罗而死。 (二)朗读课文,在通读全文的基础上,给下列字词注音。 属.(zhǔ)草稿谗谄 ..(Chán chǎn)惨怛.(dá)谗人间.(jiàn)之 帝喾.(kù)濯淖 ..(zhuónào)皭.(jiào)然泥.(niè)而不滓.(zǐ)商于.(wū)屈匄.(gài)靳.(jìn)尚唐昧.(mò)咎.(jiù)忠臣之分.(fèn)被.(pī)发餔.(bū)其糟相随属.(zhǔ ) 啜.(chuò)其醨.(lí)汶汶 ..(mén mén)温蠖.(huò) (三)默读课文,结合书下注释或工具书,逐字逐句理解文章意思,并用现代汉语进行翻译。 (四)速读全文,给全文划分层次,并概括各层的大意。 第一部分(1—3)屈原由见“任”而见“疏”。 第二部分(4—10)屈原由见“黜”而见“迁” 第三部分(11—12)屈原自沉汨罗江的经过及屈原死后的影响 (五)通览课文,按照“通假字”、“词类活用”、“重点语句翻译”等类别,进行文言知识积累。 示例:博闻强志.“志”同“记”,记忆力

《鸿门宴》 ★2、楚左尹项伯者,项羽季父也,素善留侯张良。 楚国的左尹项伯,是项羽的叔父,一向同留侯张良友好。 ★3、项伯乃夜驰之沛公军。私见张良,具告以事。 项伯于是连夜骑马来到沛公的军营。私下会见张良,把项羽要攻打刘邦的消息详细地告诉了张良。 ★4、鲰生说我曰:“距关,毋内诸侯,秦地可尽王也。” 见识浅陋的小人劝我说:“据守函谷关,不要让诸侯打进来,秦国的土地可以全部占领而称王。” ★7、所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。 派遣将领把守函谷关的原因,是防备其他盗贼进入和意外的变故。 ★12、项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公。 沛公。 项伯也拔剑起舞,常常 用身体象鸟张开翅膀一样掩护着 ★14、杀人如不能举,刑人如恐不胜。 杀人惟恐不能杀尽,惩罚人惟恐不能用尽酷刑。 15、而听细说,欲诛有功之人,此亡秦之续耳。 却听信小人的话,要杀掉有功劳的人,这种做法是已经灭亡的秦国(的做法)的继续罢了。 ★16、大行不顾细谨,大礼不辞小让。 做大事不必顾及细微的地方,讲大礼不必计较细小的礼节。 《烛之武退秦师》 1、以其无礼于晋,且贰于楚也。 因为它(指郑国)对晋国君无礼,而且(在与晋国结盟的情况下)又和楚国订立盟约。 ★2、越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。 跨越晋国而把远方的郑国作为自己的边邑,您知道这一定很困难啊。为什么要灭掉郑国来增加邻国(晋国)的土地呢?邻国变得强大,就是您的力量变得弱小啊。 ★3、若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困。 如果放弃攻打郑国,把郑国作为东方道路上的主人,秦国使者来往时,(郑国)就能供给他们缺乏的物资。 4、且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉。 况且您曾经对晋国君有恩惠,他许诺给您焦、瑕两城,(但是)他早上渡过黄河(回国),晚上就筑城防 御(秦国)。 ★5、夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封。 晋国,哪里会满足?在把东边的郑国作为它的边境后,又打算向西面扩张它的领土。 ★6、不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,惟君图之。 (晋国)如果不从秦国侵占土地,将从哪里取得土地呢?使秦国受到损害却使晋国得到好处,您还是想一想吧。 ★7、微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知。 假如没有那个人的力量不会达到这个地步。凭借他人的力量(做了国君)却损害他,是不仁义的;失去 与自己结盟的人,是不明智的。 《寡人之于国也》 1、河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内。 如果黄河以北地区发生灾荒,就把那里的灾民迁移到黄河以东地区,把黄河以东地区的粮食运往黄河 以北地区。 2、填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。 咚咚咚地敲击战鼓,交战开始了,士兵丢弃盔甲拖着武器逃跑。 3、直不百步耳,是亦走也。

《屈原列传》文言知识梳理 一、注音 谗谄(chǎn)靡(mǐ)不毕见 濯淖(nào)滋垢(gòu) 渣滓(zǐ)皭(jiào)然 汶汶(mén)稚(zhì)子 枯槁(gǎo)餔(bū)其糟而啜其醨(lí) 温蠖(huò)娴(xián)于辞令 属(zhǔ)草稿汨(mì)罗 上称帝喾(kù)楚将屈匄(gài) 二、通假字: 1、犹离.忧也通“罹”遭遇 2、人穷则反.本通“返” 3、其称文小而其指.极大通“旨”旨趣 4、自疏濯.淖污泥之中通“浊”污浊 5靡不毕见.通“现”显现 6、屈平既绌.通“黜”罢黜 7、厚币委质.事楚通“贽”见面礼 8、皭然泥.而不滓者也同“涅”染黑 9、被.发行吟泽畔通“披”披散 三、重点实词解释 1、明于治乱,娴.于辞令熟练、熟悉 2、王甚任.之信任 3上官大夫与之同位次

4、争宠而心害.其能忌妒 5、怀王使屈原造.为宪令制定6屈平属.草稿未定写作 7、上官大夫见而欲夺.之改变,更改 8、平伐.其功自夸、炫耀 9、屈平疾.王听之不聪.也恨、痛心明 10、“离骚”者,犹离.忧也通“罹”遭遇 11、人穷.则反本处境困难 12、故劳苦倦极.,未尝不呼天也疲困 13、疾痛惨怛 ..,未尝不呼父母也内心悲痛 14、《国风》好色而不淫.过分而失当 15、靡.不毕见.无见,同“现” 16、其文约.,其辞微.简约含蓄精深 17、举类迩 ..而见义远事物近 18、其志洁,故其称.物芳称许 19、不获世之滋.垢污浊 20、皭.然泥.而不滓者也洁净 泥,同“涅”染黑 21、乃令张仪佯装 ..去秦假装 呈献质,同“贽”见面礼 22、又因.厚币用事者 ...臣靳尚凭借当权者 23、一篇之中,三致.志焉。表达 24、人君无.愚智贤不肖无论 25、然亡国破家相随属.连,跟着

《刺客列传》知识点整理 一、课内知识点整理 1.荆轲与盖聂论剑,盖聂怒而目.之(看) 2. 秦王之遇燕太子丹不善.,(不友好) 3. 奈何以见陵 ..之怨,欲批其逆鳞哉(被欺凌) 4. 愿太傅更.虑之(更加,可译为认真) 5. 太子再.拜而跪,膝行流涕.(两次、眼泪) 6. 诚.得劫秦王,使悉反.诸侯侵地(如果,退回) 7.今行而毋信.,则秦未可亲也(信物) 8. 常痛于骨髓,顾.计不知所出耳(但是) 9. 不知吾形已不逮.也(及,赶上) 10. 愿足下急过.太子,言光已死(拜访)11.今太子迟之,请辞.决矣(辞别) 12.秦舞阳奉地图柙,以次.进(顺序) 13.卒.起不意,尽失其度.(突然,常态) 14.轲自知事不就.,倚柱而笑(成功) 15. 愿举国为内臣,比.诸侯之列(排列) 16. 使使 ..以闻大王,唯大王命之(派,使者) 17. 图穷.而匕首见(尽) 18. 因.左手把秦王之袖(趁机) 19. 彼.庸乃知音 ..,窃言是非 ..(那,知晓音乐,好,不好) 20. 秦皇帝惜其善.击筑(擅长) 21.具.知其事,为余道之如.是(详细,像) 22. 不欺.其志,名垂后世(违背) 23. 彼乃以我为非人 ..也(不是同类人) 24. 稍.蚕食诸侯(逐渐,慢慢) 25. 太子丹患.之,问其傅鞠武(担心)26.西约三晋,南连齐楚,北购.于单于(同“媾”,媾和) 27.愿因.太傅而得交于田先生(通过) 28.田先生不知丹之不肖 ..(无能的)29.今闻购.将军首金千斤(悬赏) 30.皆白衣冠 ..以送之(穿衣,戴冠)31.秦王惊,自引.而起,袖绝.(牵,拉;断) 32.秦王方环柱走.,卒惶急(逃跑)33.秦王大怒,益发兵诣.赵(到)

新部编人教版七年级上册课内文言文整理 《世说新语》二则 【常识】 * 《世说新语》是南朝宋刘义庆组织文人编写的一部志人小说集。主要记载汉末至东晋士大夫的言谈、轶事,反映了当时氏族的生活方式和精神面貌。 * 鲁迅先生在其《中国小说史略》里称《世说新语》为“名士教科书”,赞之“记言则玄远冷隽,记行则高简瑰奇。” * 古代才女:蔡文姬、李清照、上官婉儿、卓文君、班昭….. 咏雪 谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。 【字词释义】 內集:把家里人聚集在一起 儿女(古今异义):这里泛指小辈,包括侄儿侄女 文义:文章的义理 俄而:不久,一会儿(举一反三:文言文中表示时间短的词) 骤:急 何所似:像什么 差:差不多 拟:相比 未若:不如,比不上 因:乘,趁 【特殊句式】 省略句(省略介词)、判断句→谢太傅(于)寒雪日内集 倒装句(宾语“何”前置)→白雪纷纷何所似? 省略句(省略主语)→(谢道韫)即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。 陈太丘与友期行 陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。 【字词释义】 期:约定(古今异义:古-约定今-日期) 日中:正午时分 舍:舍弃 去:离开(古今异义:古-离开今-前往) 乃:才 不:(通假字)通“否” 委:舍弃

高二(1)班刺客列传 一、通假字整理: 1.吾曩者目摄.之 “摄”同“慑”,威慑,震慑 2.嘿.而逃去 “嘿”同“默”,不说话,不出声 3.北购.于单于 “购”同“媾”,媾和,讲和 4.旷日弥久,心惛.然 “惛”通“昏”,糊涂 5.其意不厌. “厌”通“咽”满足 6.诸侯服秦,莫敢合从. “从”同“纵”合纵策政 7.使悉反.诸侯侵地 “反”通“返” 8.秦王必说.见臣 “说”通“悦” 9.右手揕其匈. “匈”通“胸” 10.樊於期偏袒扼捥. “捥”同“腕” 11.此臣之日夜切齿腐.心也 “腐”同“拊” 12.于是太子豫.求天下之利匕首 “豫”通“预” 13.今太子迟之,请辞决. “决”同“诀” 14.燕王诚振.怖大王之威 “振”通“震” 15.而秦舞阳奉地图柙. “柙”同“匣” 16.图穷而匕首见. “见”通“现” 17.卒.起不意 “卒”通“猝” 18.乃引其匕首以擿.秦王 “擿”通“掷” 19.赐夏无且黄金二百溢. “溢”同“镒”

20.高渐离变名姓为人庸.保 “庸”通“佣” 21.举筑朴.高皇帝 “朴”通“扑” 二、一词多义 1.深 秦之遇将军可谓深矣(刻毒) 以其求思之深(深刻) 深失所望(副词,很,十分) 2.假 愿大王少假借之(宽容) 假令仆伏法受诛(假如) 汉人未可假大兵全(给予) 以是人多以书假余(借) 3.遗 厚遗秦王宠臣(wei 赠送) 代王嘉乃遗燕王喜书曰(送给) 秦无亡矢遗镞之费(遗失) 小学而大遗,吾未见其明也(遗漏,忽略) 4.教 乃今得闻教(指教) 曲罢曾教善才服(使,让) 乃修教三年,执干戚舞,有苗乃服(名,教化)5.还 壮士一去兮不复还(回来) 扁鹊望桓候而还走(同“旋”,掉转身) 入于太庙,还矢先王(归还) 春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾(副词,仍然)一樽还酹江月(副词,还是) 6.私 丹不忍一己之私而伤长者之意(名,私利) 乃遂私见樊于期(副词,私下) 吾妻之美我者,私我也(偏爱) 以先国家之急而后私仇也(私人的) 7.资 持千金之资币物(名,资财) 若据而有之,此帝王之资也(名,资本) 此殆天所以资将军(动,资助) 昔仲尼资大圣之才(凭借) 8.图 请入图之(谋划) 图穷而匕首见(地图) 不图子自归(料到)

屈原列传 高中语文基础知识 《屈原列传》 ?一、通假字 1、离:犹离忧也(通"罹") 2、指:其称文小而而其指极大(通"旨") 3、反:人穷则反本(通"返") 4、绌:屈平既绌(通"黜") 5、质:厚币委质事楚(通"贽") 6、见:靡不毕见(通"现") 7、内:亡走赵,赵不内(通"纳") 8、濯:自疏濯淖污泥之中(濯通"浊") ?二、一词多义 1、闻:①博闻强志,明于治乱,(名词,学识) ②无何,宰以卓异闻(动词,闻名) ③况草野之无闻者乎(名词,名气) ④顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰(动词,听到) 2、志:①推此志也,虽与日月争光可也(名词,品行)

②博闻强志,明于治乱(动词,记忆) ③其志洁,其行廉(名词,品行) ④其存君兴国而欲反复之,一篇之中三致志焉(名词,意愿) ⑤既出,得其船,便扶向路,处处志之(动词,作标志) 3、直:①屈平正道直行,竭忠尽志,以事其君(名词,正直) ②直栏横槛,多于九土之城郭(与"横"相对) ③欲居之以为利而高其直(通"值",价值) ④与贵酋处二十日,争曲直(对的) 4、疏:①王怒而疏屈平(疏远) ②以金笼进上,细疏其能(名作动,用奏章写) ③窗外疏梅筛月影,依稀掩影(形容词,稀疏) ④《谏太宗十思疏》(一种文体) 三、词类活用 1、入:入则与王图议国事(动作状,对内) 2、出:出则接遇宾客(动作状,对外) 3、谗:因谗之曰(形作动,讲坏话) 4、听:屈平疾王听之不聪也(动作名,听取意见) 5、邪曲:邪曲之害公也(形作名,邪恶的小人)

方正:方正之不容也(形作名,端方正直的人) 6、明:明道德之广崇(形作动,阐明) 7、蝉:蝉蜕于浊秽(名作状,象蝉蜕壳那样) 8、怒:楚使怒去(动作状,生气地) 9、虎狼:秦,虎狼之国,不可信(名作状,象虎狼那样) 10、祖:然皆祖屈原之从容辞令(名作动,继承) 11、日:其后楚日以削(名作状,一天天地) 四、古今异义的词 1、颜色:古义:脸色,气色(颜色憔悴) 今义:色彩 2、形容:古义:形体,容颜(形容枯槁) 今义:对事物进行描述 3、从容:古义:言语举动适度得体(然皆祖屈原之从容辞令) 今义:不慌不忙,镇定自若 4、反复:古义:反,覆转;复,恢复 今义:颠来倒去 5、诡辩:古义:谎言,欺诈的言论 今义:无理狡辩

九年级语文课内重点文言文知识点梳理 《陈涉世家》 一、从通假字,一词多义,古今异义,词类活用几方面梳理本课实词:(一)通假字 1、【发闾左適戍渔阳】“適”通“谪”,贬谪 2、【固以怪之矣】“以”通“已”,已经 3、【为天下唱】“唱”通“倡”,首发 4、【将军身被坚执锐】“被”通“披”穿 (二)一词多义 1、次:吴广皆次当行(编次) 又间令吴广之次所旁祠中(旅行或行军在途中停留) 2、会:会天大雨(适逢,恰巧遇到) 与皆来会计事(集会) 3、将:上使外将兵(带领,率领) 项燕为楚将(将领) 4、书:乃丹书帛曰(动词,写) 得鱼腹中书(名词丝绸条) 5、数:广故数言欲亡(屡次) 卒数万人(几) 6、乃:当立者乃公子扶苏(是) 乃可以放在虚词里 陈胜乃立为王(于是,就) (三)古今异义词 1、【等.死】古义:同样今义:等着 2、【卒中往往 ..语】古义:处处今义:常常 3、【楚人怜.之】古义:爱怜今义:怜悯 4、【夜篝.火】古义:用竹笼罩着今义:泛指火堆 5、【而戍死者,固十六七 ...】 古义:十分之六或七,表分数的约数 今义:表整数的约数,十六或十七 6、【号令召三老、豪杰与皆来会计 ..事】 古义:集会,议论 今义:监督和管理财务的工作 7、【今亡.亦死】古义:逃走今义:死 8、【又间.令吴广之次所旁丛祠中】 古义:私下 今义:两段时间或两种事物相接的地方 (四)词类活用 1、【大楚兴,陈胜王.】名词用作动词,称王,为王 2、【尉果笞.广】用鞭、杖或竹板打

3、【天下苦.秦久矣】形容词意动用法,以……为苦 4、【皆指目.陈胜】名词用作动词,指指点点 5、【夜篝.火】名词用作动词,用笼罩着 6、【置人所罾.鱼腹中】名词用作动词,就是用网捕 7、【将军身被坚.执锐.】 形容词用作名词,坚硬的铠甲 形容词用作名词,锐利的武器 8、【死.国可乎】为……而死 9、【乃丹.书】名词作状语,用丹砂 10、【法.皆斩】名词作状语,按法律。 11、【固以怪.之矣】形容词意动用法,以……为怪。 12、【忿恚 ..尉】形容词的使动用法,使……恼怒 二、文言虚词 1、之:辍耕之垄上(动词,到,去) 怅恨久之 (语气助词,凑足音节,无实义) 二世杀之(代词,扶苏) 燕雀安知鸿鹄之志 (结构助词,的) 2、为:为屯长(当) 为天下唱(替) 士卒多为用者(成为) 为坛而盟(修筑) 3、以:扶苏以数谏故(因为) 或以为死(认为) 诚以吾众诈自称(把) 以激怒其众(来) 三、文言特殊句式 (一)【省略句】 1、守丞死,乃入据陈“乃”的前面省略“起义军” 2、上使外将兵“使”后面省略代词“之”,指扶苏 3、吴广素爱人,士卒多为用者 “为”后面省略了代词“之”或“其”,指吴广 (二)【判断句】 1、陈胜者,阳城人也“……者……也”译为……是…… 2、当立者乃公子扶苏“……乃……”译为……应当是…… 三、朗读节奏 1、而戍死者/固十六七 2、乃诈称/公子扶苏、项燕 3、今/诚以吾众/诈自称公子扶苏、项燕 《唐雎不辱使命》 一、从通假字,一词多义,古今异义,词类活用几方面梳理本课实词:(一)通假字:

文言知识归纳 一、通假字 1、离:犹离忧也(通“罹”) 2、指:其称文小而而其指极大(通“旨”) 3、反:人穷则反本(通“返”) 4、绌:屈平既绌(通“黜”) 5、质:厚币委质事楚(通“贽”) 6、见:靡不毕见(通“现”) 7、内:亡走赵,赵不内(通“纳”) 8、濯:自疏濯淖污泥之中(濯通“浊”) 9.被发行吟泽畔 10.乃令张仪详去秦 二、一词多义 1、闻:①博闻强志,明于治乱,(名词,学识) ②无何,宰以卓异闻(动词,闻名) ③况草野之无闻者乎(名词,名气) ④顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰(动词,听到) 2、志: ①推此志也,虽与日月争光可也(名词,品行) ②博闻强志,明于治乱(动词,记忆) ③其志洁,其行廉(名词,品行) ④其存君兴国而欲反复之,一篇之中三致志焉(名词,意愿) ⑤既出,得其船,便扶向路,处处志之(动词,作标志) 4、疏:①王怒而疏屈平(疏远) ②以金笼进上,细疏其能(名作动,用奏章写) ③窗外疏梅筛月影,依稀掩影(形容词,稀疏) ④《谏太宗十思疏》(一种文体) 三、词类活用 1、入:入则与王图议国事(动作状,对内) 2、出:出则接遇宾客(动作状,对外) 3、谗:因谗之曰(形作动,讲坏话) 4、听:屈平疾王听之不聪也(动作名,听取意见) 5、邪曲:邪曲之害公也(形作名,邪恶的小人)方正:方正之不容也(形作名,端方正直 的人) 6、明:明道德之广崇(形作动,阐明) 7、蝉:蝉蜕于浊秽(名作状,象蝉蜕壳那样) 8、怒:楚使怒去(动作状,生气地) 9、虎狼:秦,虎狼之国,不可信(名作状,象虎狼那样) 10、祖:然皆祖屈原之从容辞令(名作动,继承) 11、日:其后楚日以削(名作状,一天天地)

高中文言文知识复习:《屈原列传》 本文是关于高中文言文知识复习:《屈原列传》,感谢您的阅读! 高中文言文知识复习:《屈原列传》 一、通假字 1、离:犹离忧也(通“罹”) 2、指:其称文小而而其指极大(通“旨”) 3、反:人穷则反本(通“返”) 4、绌:屈平既绌(通“黜”) 5、质:厚币委质事楚(通“贽”) 6、见:靡不毕见(通“现”) 7、内:亡走赵,赵不内(通“纳”) 8、濯:自疏濯淖污泥之中(濯通“浊”) 二、一词多义 1、闻:①博闻强志,明于治乱,(名词,学识) ②无何,宰以卓异闻(动词,闻名) ③况草野之无闻者乎(名词,名气) ④顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰(动词,听到) 2、志:①推此志也,虽与日月争光可也(名词,品行) ②博闻强志,明于治乱(动词,记忆) ③其志洁,其行廉(名词,品行) ④其存君兴国而欲反复之,一篇之中三致志焉(名词,意愿) ⑤既出,得其船,便扶向路,处处志之(动词,作标志)

3、直:①屈平正道直行,竭忠尽志,以事其君(名词,正直) ②直栏横槛,多于九土之城郭(与“横”相对) ③欲居之以为利而高其直(通“值”,价值) ④与贵酋处二十日,争曲直(对的) 4、疏:①王怒而疏屈平(疏远) ②以金笼进上,细疏其能(名作动,用奏章写) ③窗外疏梅筛月影,依稀掩影(形容词,稀疏) ④《谏太宗十思疏》(一种文体) 三、词类活用 1、入:入则与王图议国事(动作状,对内) 2、出:出则接遇宾客(动作状,对外) 3、谗:因谗之曰(形作动,讲坏话) 4、听:屈平疾王听之不聪也(动作名,听取意见) 5、邪曲:邪曲之害公也(形作名,邪恶的小人) 方正:方正之不容也(形作名,端方正直的人) 6、明:明道德之广崇(形作动,阐明) 7、蝉:蝉蜕于浊秽(名作状,象蝉蜕壳那样) 8、怒:楚使怒去(动作状,生气地) 9、虎狼:秦,虎狼之国,不可信(名作状,象虎狼那样) 10、祖:然皆祖屈原之从容辞令(名作动,继承) 11、日:其后楚日以削(名作状,一天天地) 四、古今异义的词

《刺客列传》重点文言知识点 (1)第1-5段 1.一词多义: 其先乃齐人,徙于卫。先:祖先。 而之燕,燕人谓之荆卿。前一“之”字,是动词,到。 使使往之主人。之:用作动词,到。 荆卿则已驾而去榆次矣。去:离开。 荆轲既至燕,爱燕之狗屠及善击筑者高渐离。爱:喜欢。 其所游诸侯,尽与其贤豪长者相结。结:结交。 2.文言虚词: 荆轲虽游于酒人乎,然其为人沉深好书。虽:虽然。 3.词类活用 盖聂怒而目之。目:用作动词,瞪视。 4.难句翻译指导 荆轲嗜酒,日与狗屠及高渐离饮于燕市,酒酣以往,高渐离击筑,荆轲和而歌于市中,相乐也,已而相泣,旁若无人者。 参考译文:荆轲爱好喝酒,天天同杀狗的屠夫和高渐离在燕国的街市上喝酒,喝到尽情以后,高渐离击筑,荆轲就在街市上和着节拍唱歌,相互娱乐,可是过一会又相对哭泣,好象旁边没有别人一般。 翻译指点:“日与狗屠及高渐离饮于燕市”“和而歌于市中“是介宾短语后置句,译成“于燕市饮”,“于市中和而歌”。“酣”酒喝得很畅快,此处可翻译成“尽情”。 (2)6—8段 1.一词多义: 归而求为报秦王者,国小,力不能。报:报复。 擅巴汉之饶。擅:拥有,据有。 是谓“委肉当饿虎之蹊”也。蹊:小路。 乃造焉。造:拜访。 太子逢迎,却行为导,跪而蔽席。却:退。跪:两膝着地。蔽:拂拭。 丹所报先生所言者,国之大事也。报:告知。 今太子闻光壮盛之时,不知吾形已不逮矣。逮:及,到。 2. 文言虚词: 居顷之,会燕太子丹质秦亡归燕。之:助词,用于词尾,无义。 秦王之遇燕太子丹不善,故丹怨而亡归。之:用于主谓间,取消句子独立性。 又况闻樊将军之所在乎?之:结构助词,的。 虽然,光不敢以图国事。虽然:即使这样。 3. 词类活用 亡之燕,太子丹受而舍之。舍:用作使动词,使……住下来。 (3)9—11段 1.一词多义:

人教语文7-9年级文言文课下注释整理 《论语》十则 时习:按一定的时间复习。 说:“悦”的古字,愉快。 愠:生气,发怒。 君子:指道德上有修养的人。 吾:人称代词,我。 日:每天。 三省:多次进行自我检查,反省。三,泛指多次。信:真诚,诚实。 传:老师传授的知识。 温故而知新:温习学过的知识,可得到新的理解与体会。 罔:迷惑。意思是感到迷茫而无所适从。 殆:有害。 女:同“汝”,人称代词,你。 是知也:这是聪明的。是,此、这。知,通:“智”,聪明,智慧。

见贤思齐焉:见到贤人就向他学习,希望能和他一样。齐,相同。 弘毅:强毅。凋:凋。 其恕乎:大概就是”恕“了。 其,大概、也许。 恕,指儒家的推己及人,仁爱待人。 木兰诗 1. 唧唧(jī jī):织布机的声音。 2.机杼(zhù)声:织布机发出的声音。杼:织布梭(suō)子。 3.惟:同“唯”。只。 4. 军贴:军中的文告。 5. 可汗(kè hán):我国古代一些少数民族最高统怡者的称号。 6. 军书十二卷:征兵的名册很多卷。十二,表示很多,不是确指。下文的“十年”、“十二年”,用法与此相同。 7. 爷:和下文的“阿爷”同,都指父亲。 8. 愿为市鞍马:为,为此。市,买。鞍马,泛指马

和马具。 9. 鞯(jiān):马鞍下的垫子。 10. 辔(pèi):驾驭牲口用的嚼子和缰绳。 11. 溅溅(jiān jiān):水流声。 12. 朝、旦:早晨。 13. 胡骑(jì):胡人的战马。胡,古代对北方少数民族的称呼。 14. 啾啾(jiū jiū):马叫的声音。 15. 万里赴戎机:不远万里,奔赴战场。戎机,战争。 16. 关山度若飞:像飞一样地跨过一道道的关,越过一座座的山。度,过。 17. 朔气传金柝:北方的寒气传送着打更的声音。朔,北方。金柝,古时军中守夜打更用的器具。 18. 策勋十二转:记很大的功。策勋,记功。十二转为最高的功勋。 19. 赏赐百千强:赏赐很多的财物。强,有余。 20. 问所欲:问(木兰)想要什么。 21. 不用:不愿做。 22. 愿驰千里足:希望骑上千里马。 23. 郭:外城。 24. 扶将:扶持。 25. 红妆(zhuāng):指女子的艳丽装束。

屈原列传》整理稿 一词多义(实词) 1. 属 (1)屈平属草稿未定:写作 (2)骑能属者百余人《项羽本纪》跟随 (3)乃以秦王属吏《高祖本纪》(zh u交付,委托) ⑷徒属皆曰:“敬受命”。《陈涉世家》(sh U官属;部属) (5)十三学得琵琶成,名属教坊第一部——《琵琶行》(动词,隶属,属于。)(6)神情与苏、黄不属——《核舟记》(动词,类似。) 2. 与 (1)屈平不与:动词,答应,允许 (2)与嬴而不助五国也《六国论》(动词,亲附,结交) (3)信与张耳以兵数万《淮阴侯列传》(连词和) (4)坚营勿与战《淮阴侯列传》(介词和) 注意(3)(4)词性不同,词义相同。 3. 伐 (1)平伐其功:自夸 (2)自矜功伐《项羽本纪》/此五霸之伐也《魏公子列传》(名词,功劳,功业。)(4)其后秦欲伐齐(动词,讨伐,进攻。) (5)口诛笔伐(动词,声讨。) 4. 疾 (1)臣少多疾病《陈情表》(病) (2)屈平疾王听之不聪也《屈原列传》(恨,痛心) (3)顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰《劝学》(快) (4)其疾病而死《五人墓碑记》(生疾病) 7. 、间 (1)遂于外人间隔《桃花源记》(隔绝) (2)屈平正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间之,可谓穷矣《屈原列传》(离间) (3)从郦山下,道芷阳间行《鸿门宴》(暗中) (4)间至赵矣《廉蔺列传》(从小路) 8. 见 (1)私见张良,具告以事《鸿门宴》(会见) (2)信而见疑,忠而被谤表被动《屈原列传》(被) 9. 绝 (1)则请立太子为王,以绝秦望《廉颇蔺相如列传》(断绝) (2)率妻子邑人来此绝境《桃花源记》(与世隔绝) (3)假舟楫者,非能水也,而绝江河《劝学》(横渡) (4)楚诚能绝齐,秦愿献商於之地六百里《屈原列传》(绝交) 10类 (1)何竟日默默在此,大类女郎也《项脊轩志》(像) (2)其称文小而其指极大,举类迩而见义远《屈原列传》(事物) 11. 迁 (1)顷襄王怒而迁之《屈原列传》(放逐)

史记?刺客列传 荆轲者,卫人也。其先乃齐人,徙于卫,卫人谓之庆卿。而之燕,燕人谓之荆卿。 荆卿好读书击剑,以术说卫元君,卫元君不用。其后秦伐魏,置东郡,徒卫元君之支属于野王。 荆轲尝游过榆次,与盖聂论剑,盖聂怒而目之。荆轲出,人或言复召荆卿。盖轰曰:“曩者①吾与论剑有不称者,吾目之;试往,是宜去,不敢留。”使使往之主人,荆卿则已驾而去榆次矣。使者还报,盖聂曰:“固去也,吾曩者目摄之!” 荆轲游于邯郸,鲁句践与荆轲博,争道②,鲁句践怒而叱之,荆轲嘿③而逃去,遂不复会。 荆轲既至燕,爱燕之狗屠及善击筑者高渐离。荆轲嗜酒.日与狗屠及高渐离饮于燕市.酒酣以往.高漸离击筑,荆轲和而歌于市中,相乐也.已而相泣,旁若无人者。荆轲虽游于酒人乎然其为人沉深好书其所游诸侯尽与其贤豪长者相结其之燕/燕之处士田光先生亦善待之知其非庸人也。 居顷之,会燕太子丹质秦亡归燕。太子曰:“愿因先生得结交于荆卿,可乎?”田光曰:“敬诺。”即起,趋出。太子送至门,

戒曰:“丹所报,先生所言者,国之大事也.愿先生勿泄也!”田光使而笑曰:“诺。”偻行见荆卿,曰光与子相善,燕国莫不知。今太子闻光壮盛之时,不知吾形已不逮也,幸而教之曰‘燕秦不两立.愿先生留意也’。光窃不自外.言足下于太子也.愿足下过太子于宫。”荆柯曰:“谨奉教。” (选自《史记?刺客列传》,有删改) 【注】①曩者:从前,之前。②争道:争夺棋局上的格道。③嘿:同“默”。 1.下列对文中加框部分的断句,正确的一项是() A.荆轲虽游于酒/人乎然其为人/沉深好书其所游/ 诸侯尽与其 贤豪长者相结其/之燕/燕之处士田光先生亦善/待之知其非庸人也 B.荆轲虽游于酒人乎/然其为人沉深好书/其所游诸侯/尽与其贤豪长者相结/其之燕/燕之处士田光先生亦善待之/知其非庸人也 C.荆轲虽游于酒人乎/然其为人沉深好/书其所游诸侯/尽与其贤豪长者相结其/之燕燕之处士/田光先生亦善待/之知其非庸人也 D.荆轲虽游于酒人乎然/其为人沉深好书/其所游诸侯尽/与其贤豪长者相结其之/燕燕之处士田光/先生亦善待之/知其非庸人也

屈原列传知识点整理,要包括通假字、古今异义、一词多义、 词类活用、特殊句式 《屈原列传》知识点 一、给加点的字注音。属(zhǔ)草稿惨怛(dá)帝喾(kù)靡不毕见(mǐ)(xiàn)濯(zhu)淖(nào)蝉蜕(tuì)滋垢(gu)浊秽(huì)皭(jiào)然泥(nia)而不滓(zǐ)既绌(chù)商于(wū)既咎(jiù)眷(juàn)顾被(pī)发渔父(fǔ)憔(qi áo)悴(cuì)哺(bǔ)育啜(chu)泣罹(lí)难(nàn) 二、找出并解释句中通假字。 1、离骚者,犹离忧也(通“罹”,遭遇) 2、人穷则反本(通“返”,追念) 3、靡不毕见(通“现”,表现) 4、其称文小而其指极大(通“旨”,含义) 5、自疏濯淖污泥之中(通“浊”,污浊) 6、屈平既绌(通“黜”,免除官职) 7、齐与楚从亲(通“纵”,合纵) 8、亡走赵,赵不内(通“纳”,接纳) 9、被发行吟泽畔(通“披”,披散) 10、厚币委质事楚(通“贽”,见面礼) 11、泥而不滓(通“涅”,染黑) 12、使于齐,顾反(通“返”) 三、解释加点词的古今义: 1、明年古义:第二年今义:今年的下一年 2、颜色古义:脸色

今义:物体光波通过视觉所产生的印象。 3、形容古义:形体容貌今义:对人或事物的形状或性质加以描绘。 4、从容古义:说话得体今义:不慌不忙,不急迫,镇定自若的样子。 5、诡辩古义:谎话,欺诈的言论今义:无理狡辩 四、解释加点的词: 1、娴于辞令(熟悉) 2、争宠而心害其能(妒忌) 3、屈平属草稿(写作) 4、平伐其功(夸耀) 5、王怒而疏屈平(疏远) 6、屈平疾王听之不聪也(恨,痛心) 7、可谓穷矣(处境困难) 8、其文约(简约),其辞微(含蓄) 9、惠王患(担心)之 10、大兴师(军队)伐秦 11、臣请往如楚(到) 12、奈何绝(断绝)秦欢 13、屈平既嫉之(恨) 14、人君无(无论)愚、智 15、王怒而迁之(放逐,流放) 16、楚有宋玉、景差之徒(一类人),皆祖(效法)屈原之从容(说话得体)辞令 五、找出词类活用并解释: 1、厚币委质事楚(名词作状语,用丰厚的礼物) 2、其后楚日以削(名词作状语,一天天地) 3、内惑于郑袖(名词作状语,在内)4、短屈原于顷襄王(形容词作动词,诋毁,说坏话) 5、皆祖屈原之从容辞令(名词作动词,效法,模仿) 六、判断文言句式 1、“离骚”者,犹离忧也(判断

《屈原列传》学案 【学习目标】 1、掌握文中重点实词、虚词和句式等文言知识。 2、了解屈原的生平事迹及《史记》。 3、学习屈原的爱国精神和志洁行廉、刚正不阿的高尚品德。 4、学习文章评议结合得写法及生动活泼、富于表现力的语言。 【学习重点】 1、积累文中重点实词、虚词和句式等文言知识,能翻译重点文言语句。 2、默写背诵文段。 3、学习文章评议结合得写法及生动活泼、富于表现力的语言。 【学习难点】 学习本文记叙、议论和抒情相结合的写作方法 【学习课时】5 【学习过程】 第一课时 一、知识 1、走近屈原 屈原(约公元前340—约前278年),名,(时期)楚国人,我国古代伟大的爱国诗人和政治家,他在楚国民歌的基础上创造了“楚辞体”诗歌(又称“骚体”),主要作品有、、、等,后由西汉向编入《楚辞》。 2、屈原对后世的影响: 屈原的诗作是我国文学史上的一座丰碑。它打破了以《诗经》为代表的四言诗的格调,吸收民间形式,创造了一种句法参差多变的新诗体“楚辞”,是诗歌形式的一次大解放,继承和发展了《诗经》的比兴手法,开创了风格的创作道路。后代一切有成就的文学家,都从屈原和他的作品中吸取了营养。 3、背景简介: 课文节选自《史记?屈原贾生列传》。《史记》记载了我国从远古到汉武帝时的历史,是我国第一部,包括12本纪、30世家、70列传、10表、8书,共篇。《史记》不但是一部史学名著,而且是一部文学名著,它在叙述史实时,饱含着作者强烈的爱憎感情,鲁迅誉之为“”。司马迁大约因为屈原、贾谊都是文学家,又都怀才不遇,贾谊还作过《吊屈原赋》,所以就把他们合写一传。 《屈原列传》是第一篇为屈原立传的史传名篇,司马迁是第一个为屈原立传的人。 二、自主学习 1.给下列加点字注音。 属.()草稿惨怛.( ) 帝喾.( ) 举类迩.()靡不毕见.( ) 濯淖 ..( ) 蝉蜕.( ) 滋垢.( ) 浊秽.( ) 皦.然()既绌.()商於.( ) 屈匄.()既咎.( ) 眷.顾( ) 相随属.( ) 唐昧.()罹.难( ) 枯槁.( ) 温蠖.( ) 汨.罗( ) 被.发( ) 渔父.( ) 憔悴 ..( ) 啜.泣( ) 醴酪 ..( ) 物之汶.汶( )者乎泥.()而不滓.( )者也 2、端午节的习俗有哪些? 三、合作探究 ㈠疏通文意,理清思路。 1、熟读课文,根据译文理解文意。 2、全文可分为几部分? 四、课堂测评 1、下列“见”字意思不同的一项是() A、何故怀瑾握瑜,而自令见放为? B、皆好辞而以赋见称 C、信而见疑,忠而被谤 D、徒见欺 E、渐见愁煎迫 F、君既若见录 2、下列解释错误的一项是() A、博闻强志:知识广博,记诵的事实多 B、娴于辞令:擅长写作楚辞和小令 C、明于治乱:明晓国家治乱的道理 D、从容辞令:说话得体,善于应酬 3、选出古今同义的一项() A、每一令出,平伐其功 B、明年,秦割地与楚以和 C、明道德之广崇,治乱之条贯 D、颜色憔悴,形容枯槁。 五、课后作业 熟读课文和译文,整体感知。