数据结构实验报告4

(一)题目

1. 按下述原则编写快排的非递归算法:

(1) 一趟排序之后,若子序列已有序(无交换),则不参加排序,否则先对长度较短的子序列进行排序,且将另一子序列的上、下界入栈保存;

(2) 若待排记录数<=3,则不再进行分割,而是直接进行比较排序。

测试实例:{49 38 65 97 76 13 27 49 88 21 105}

(二)算法思路

(1) 建立存储序列上下界的栈序列。

(2) 对栈顶作如下判断:

A. 若栈顶中记录的头与尾相距小于3,对对应的子序列进行排序,然后出栈,进入(3);

B. 若栈顶中记录的头与尾相距大于等于3,则进行分块,判断分块是否有序,

a.若两分块都有序,则出栈,进入(3);

b.若只有一分块有序,则改变栈顶内容为无序分块内容,进入(3);

c.若两分块都无序,则改变栈顶内容为较长的无序块,然后把较短的无序块压

进栈。进入(3)

(3)重复(2)的操作,直至栈空,得到最终结果。

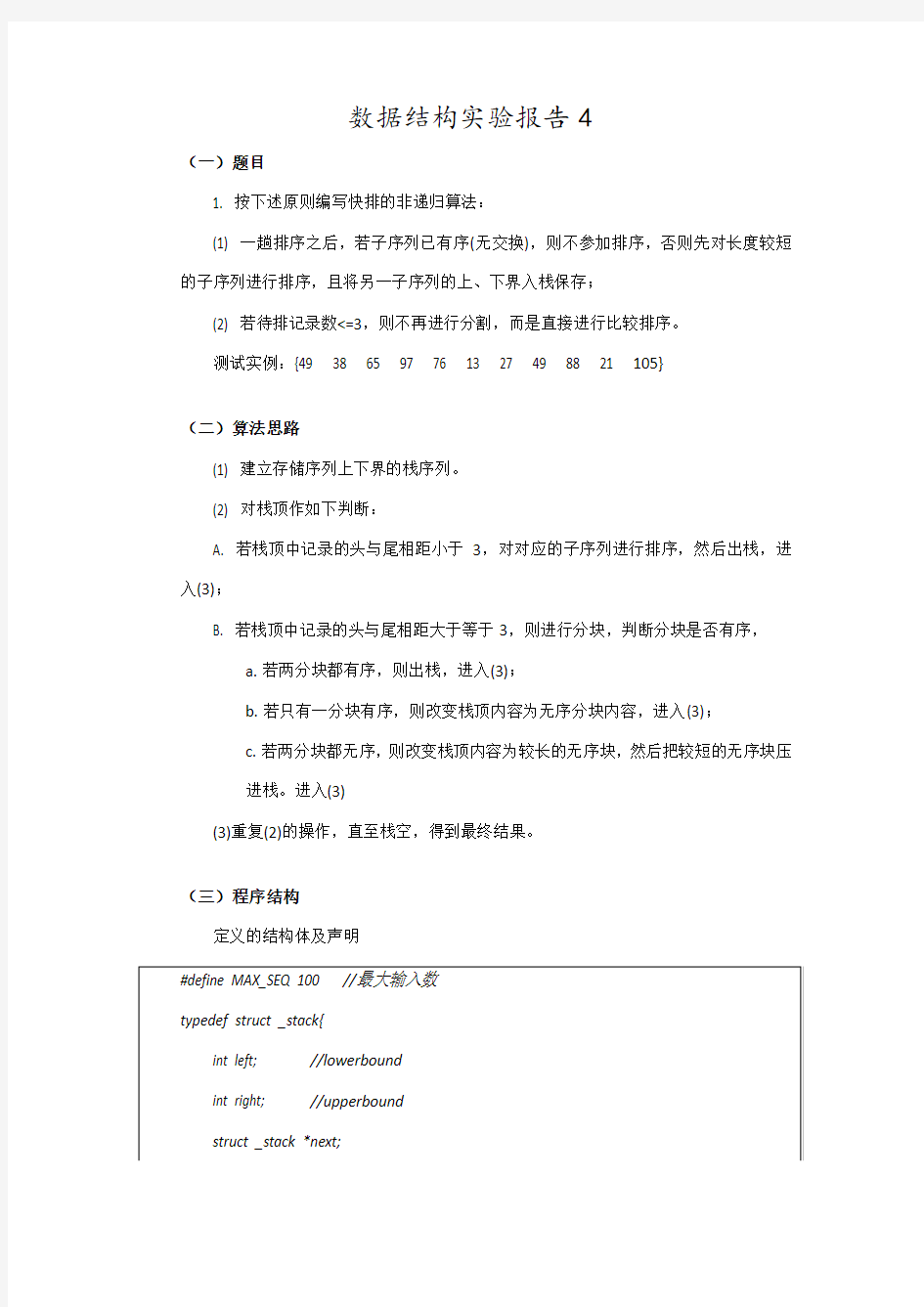

(三)程序结构

定义的结构体及声明

主函数变量及其说明

重要函数以及说明

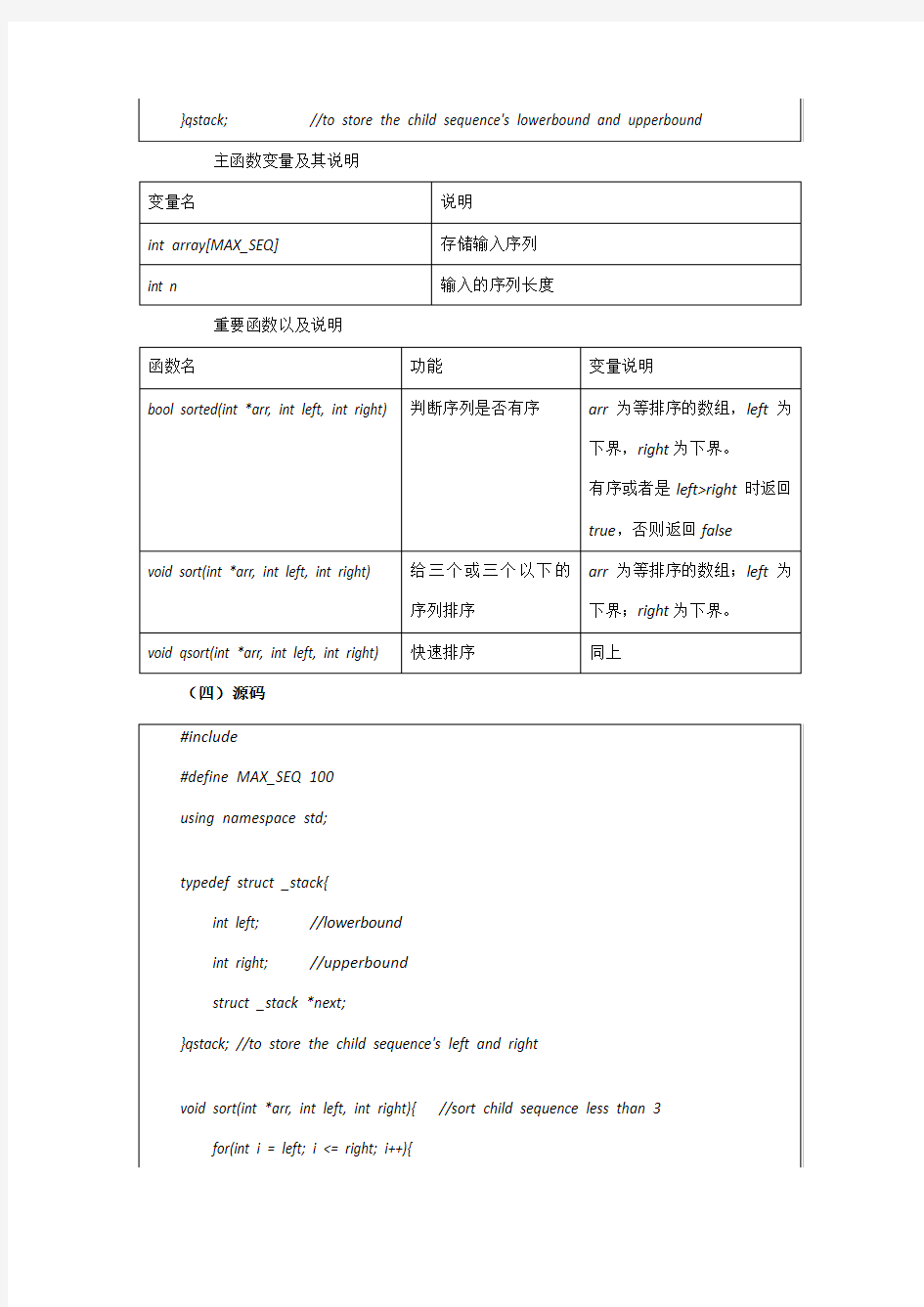

(四)源码

int k = i;

for(int j = i+1; j <= right; j++){

if(arr[k] > arr[j])

k = j;

}

if(k != i){

int t;

t = arr[k];

arr[k] = arr[i];

arr[i] = t;

}

}

}

bool sorted(int *arr, int left, int right){ for(int i = left; i < right; i++){

if(arr[i] > arr[i+1])

return false;

}

return true;

}

void qsort(int *arr, int left, int right){ qstack *head;

head = new qstack;

head->left = left;

head->right = right;

head->next = NULL;

qstack *p;

while(head != NULL){

if(head->right - head->left < 3){ //if less than 3, sort and pop sort(arr, head->left, head->right);

p = head;

head = head->next;

delete p;

} else { //generally, separate the sequence

int ml = head->left, mr = head->right;

int mm = ml;

int k = arr[mm];

//find the position, the key part of quick sort

while(ml < mr){

if(mm == ml){

if(arr[mr] >= k)

mr--;

else{

arr[mm] = arr[mr];

mm = mr;

}

}

if(mm == mr){

if(arr[ml] > k){

arr[mm] = arr[ml];

mm = ml;

}else

ml++;

}

}

arr[mm] = k;

bool l = sorted(arr, head->left, mm-1);

bool r = sorted(arr, mm+1, head->right);

if(!l && r){

//left child sequence isn't sorted, then change the top

head->right = mm - 1;

}else if(l && !r){

//right child sequence isn't sorted, then change the top

head->left = mm + 1;

}else if(!l && !r){

//both sequences aren't sorted, then change the top one

//to the longer sequence, push the shorter one to the stack p = new qstack;

if(mm - head->left > head->right - mm){

p->left = mm + 1;

p->right = head->right;

head->right = mm - 1;

}else{

p->left = head->left;

p->right = mm - 1;

head->left = mm + 1;

}

p->next = head;

head = p;

}else {

//both sequences are sorted, then pop

head = head->next;

}

}

}

}

int main(){

int array[MAX_SEQ];

int n;

while(cout << "input the length of the sequence: ", cin >> n){ cout << "input " << n << " numbers\n";

for(int i = 0; i < n; i++)

cin >> array[i];

qsort(array, 0, n-1);

cout << "after quick sorted:\n";

for(int i = 0; i < n; i++)

cout << array[i] << " ";

cout << endl;

}

return 0;

}

(五)实验结果

(六)心得体会

本实验通过对栈的使用,实现了快速排序的非递归算法,加深了对快速排序与递归的理解,更熟悉了栈的操作。而在实验中犯的大部分错误都在于栈的使用过程中,对于栈的使用熟练度还需要加强。

(一)题目 1. 按下述原则编写快排的非递归算法: (1) 一趟排序之后,若子序列已有序(无交换),则不参加排序,否则先对长度较短的子序列进行排序,且将另一子序列的上、下界入栈保存; (2) 若待排记录数<=3,则不再进行分割,而是直接进行比较排序。 测试实例:{49 38 65 97 76 13 27 49 88 21 105} (二)算法思路 (1) 建立存储序列上下界的栈序列。 (2) 对栈顶作如下判断: A. 若栈顶中记录的头与尾相距小于3,对对应的子序列进行排序,然后出栈,进入(3); B. 若栈顶中记录的头与尾相距大于等于3,则进行分块,判断分块是否有序, a.若两分块都有序,则出栈,进入(3); b.若只有一分块有序,则改变栈顶内容为无序分块内容,进入(3); c.若两分块都无序,则改变栈顶内容为较长的无序块,然后把较短的无序块 压进栈。进入(3) (3)重复(2)的操作,直至栈空,得到最终结果。 (三)程序结构 定义的结构体及声明 (四)源码

using namespace std; typedef struct _stack{ int left; //lowerbound int right; //upperbound struct _stack *next; }qstack; //to store the child sequence's left and right void sort(int *arr, int left, int right){ //sort child sequence less than 3 for(int i = left; i <= right; i++){ int k = i; for(int j = i+1; j <= right; j++){ if(arr[k] > arr[j]) k = j; } if(k != i){ int t; t = arr[k]; arr[k] = arr[i]; arr[i] = t; } } } bool sorted(int *arr, int left, int right){ for(int i = left; i < right; i++){ if(arr[i] > arr[i+1]) return false; } return true; } void qsort(int *arr, int left, int right){ qstack *head; head = new qstack; head->left = left; head->right = right; head->next = NULL; qstack *p; while(head != NULL){ if(head->right - head->left < 3){ //if less than 3, sort and pop sort(arr, head->left, head->right);

《数据结构与算法设计》 实验报告 ——实验四 学院: 班级: 学号: 姓名:

一、实验目的 1. 通过实验实践、巩固线性表的相关操作; 2. 熟悉VC 环境,加强编程、调试的练习; 3. 用C 语言实现线性表的抽象数据类型,实现线性表构造、插入、取数据等基本操作; 4. 理论知识与实际问题相结合,利用上述基本操作实现三种排序并输出。 二、实验内容 从键盘输入10个数,编程实现分别用插入排序、交换排序、选择排序算法进行排序,输出排序后的序列。 三、程序设计 1、概要设计 为了实现排序的功能,需要将输入的数字放入线性表中,进行进一步的排序操作。 (1)抽象数据类型: ADT SqList{ 数据对象:D={|,1,2,,,0}i i a a ElemSet i n n ∈=≥ 数据关系:R1=11{,|,,1,2,,}i i i i a a a a D i n --<>∈= 基本操作: InPut(SqList &L) 操作结果:构造一个线性表L 。 OutPut(SqList L) 初始条件:线性表L 已存在。 操作结果:按顺序在屏幕上输出L 的数据元素。 InsertSort(SqList &L) 初始条件:线性表L 已存在。 操作结果:对L 的数据元素进行插入排序。 QuickSort(SqList &L) 初始条件:线性表L 已存在。 操作结果:对L 的数据元素进行快速排序。 SelectSort(SqList &L) 初始条件:线性表L 已存在。 操作结果:对L 的数据元素进行选择排序。 }ADT SqList ⑵主程序流程 由主程序首先调用InPut(L)函数创建顺序表,调用InsertSort(L)函数进行插入排序, 调用OutPut(L)函数显示排序结果。调用QuickSort(L)函数进行交换排序,调用OutPut(L) 函数显示排序结果。调用SelectSort(L)函数进行选择排序,调用OutPut(L)函数显示排序 结果。 ⑶模块调用关系 由主函数模块调用创建顺序表模块,排序模块与显示输出模块。

南京工程学院实验报告 <班级>_<学号>_<实验X>.RAR文件形式交付指导老师。 一、实验目的 1. 掌握查找的不同方法,并能用高级语言实现查找算法; 2. 熟练掌握二叉排序树的构造和查找方法。 3. 了解静态查找表及哈希表查找方法。 二、实验内容 设计一个算法读入一串整数,然后构造二叉排序树,进行查找。 三、实验步骤 1. 从空的二叉树开始,每输入一个结点数据,就建立一个新结点插入到当前已生成的二叉排序树中。 2. 在二叉排序树中查找某一结点。 3.用其它查找算法进行排序。

四、程序主要语句及作用 程序1的主要代码 public class BinarySearchTreeNode //二叉查找树结点 { public int key; public BinarySearchTreeNode left; public BinarySearchTreeNode right; public BinarySearchTreeNode(int nodeValue) { key = nodeValue; left = null; right = null; } public void InsertNode(BinarySearchTreeNode node)//插入结点 { if (node.key > this.key) { if (this.right == null) { this.right = node; return; } else this.right.InsertNode(node); } else { if (this.left == null) { this.left = node; return; } else this.left.InsertNode(node); } } public bool SearchKey(int searchValue) { if (this.key == searchValue) return true; if (searchValue > this.key) { if (this.right == null) return false; else return this.right.SearchKey(searchValue); } else { if (this.left == null) return false; else return this.left.SearchKey(searchValue); }

数据结构实验报告全集 实验一线性表基本操作和简单程序 1.实验目的 (1)掌握使用Visual C++ 6.0上机调试程序的基本方法; (2)掌握线性表的基本操作:初始化、插入、删除、取数据元素等运算在顺序存储结构和链表存储结构上的程序设计方法。 2.实验要求 (1)认真阅读和掌握和本实验相关的教材内容。 (2)认真阅读和掌握本章相关内容的程序。 (3)上机运行程序。 (4)保存和打印出程序的运行结果,并结合程序进行分析。 (5)按照你对线性表的操作需要,重新改写主程序并运行,打印出文件清单和运行结果 实验代码: 1)头文件模块 #include iostream.h>//头文件 #include

nodetype *create()//建立单链表,由用户输入各结点data域之值,//以0表示输入结束 { elemtype d;//定义数据元素d nodetype *h=NULL,*s,*t;//定义结点指针 int i=1; cout<<"建立一个单链表"<

北理工《数据结构与算法》在线作业 试卷总分:100 测试时间:-- 试卷得分:99.5 一、单选题(共40 道试题,共99.5 分。)得分:99.5 1. 下列说法正确的是() A. 堆栈是在两端操作、先进后出的线性表 B. 堆栈是在一端操作、先进后出的线性表 C. 队列是在一端操作、先进先出的线性表 D. 队列是在两端操作、后进先出的线性表 正确答案:B 满分:2.5 分得分:2.5 2. 判定一个队列Q(最多元素为m0)为满队列的条件是() A. rear-front= = m0 B. rear-front-1= =m0 C. front= =rear D. front= =rear+1 正确答案:D 满分:2.5 分得分:2.5 3. 评价排序算法好坏的标准主要是()。 A. 执行时间 B. 辅助空间 C. 算法本身的复杂度 D. 执行时间和所需的辅助空间 正确答案:D 满分:2.5 分得分:2.5 4. 设有50行60列的二维数组A[50][60],其元素长度为4字节,按行优先顺序存储,基地址为200,则元素A[18][25]的存储地址为()。 A. 3700 B. 4376 C. 3900 D. 4620 正确答案:D 满分:2.5 分得分:2.5 5. 根据二叉树的定义可知二叉树共有()种不同的形态。 A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 正确答案:B 满分:2.5 分得分:2.5 6. 以下排序方法中,稳定的排序方法是()。 A. 直接插入排序和希尔排序 B. 直接插入排序和冒泡排序 C. 希尔排序和快速排序 D. 冒泡排序和快速排序 正确答案:B 满分:2.5 分得分:2.5 7. 下述几种排序方法中,平均查找长度最小的是()。 A. 插入排序 B. 选择排序 C. 快速排序

数据结构实验总结报告 一、调试过程中遇到哪些问题? (1)在二叉树的调试中,从广义表生成二叉树的模块花了较多时间调试。 由于一开始设计的广义表的字符串表示没有思考清晰,处理只有一个孩子的节点时发生了混乱。调试之初不以为是设计的问题,从而在代码上花了不少时间调试。 目前的设计是: Tree = Identifier(Node,Node) Node = Identifier | () | Tree Identifier = ASCII Character 例子:a(b((),f),c(d,e)) 这样便消除了歧义,保证只有一个孩子的节点和叶节点的处理中不存在问题。 (2)Huffman树的调试花了较长时间。Huffman编码本身并不难处理,麻烦的是输入输出。①Huffman编码后的文件是按位存储的,因此需要位运算。 ②文件结尾要刷新缓冲区,这里容易引发边界错误。 在实际编程时,首先编写了屏幕输入输出(用0、1表示二进制位)的版本,然后再加入二进制文件的读写模块。主要调试时间在后者。 二、要让演示版压缩程序具有实用性,哪些地方有待改进? (1)压缩文件的最后一字节问题。 压缩文件的最后一字节不一定对齐到字节边界,因此可能有几个多余的0,而这些多余的0可能恰好构成一个Huffman编码。解码程序无法获知这个编码是否属于源文件的一部分。因此有的文件解压后末尾可能出现一个多余的字节。 解决方案: ①在压缩文件头部写入源文件的总长度(字节数)。需要四个字节来存储这个信息(假定文件长度不超过4GB)。 ②增加第257个字符(在一个字节的0~255之外)用于EOF。对于较长的文件,

会造成较大的损耗。 ③在压缩文件头写入源文件的总长度%256的值,需要一个字节。由于最后一个字节存在或不存在会影响文件总长%256的值,因此可以根据这个值判断整个压缩文件的最后一字节末尾的0是否在源文件中存在。 (2)压缩程序的效率问题。 在编写压缩解压程序时 ①编写了屏幕输入输出的版本 ②将输入输出语句用位运算封装成一次一个字节的文件输入输出版本 ③为提高输入输出效率,减少系统调用次数,增加了8KB的输入输出缓存窗口 这样一来,每写一位二进制位,就要在内部进行两次函数调用。如果将这些代码合并起来,再针对位运算进行一些优化,显然不利于代码的可读性,但对程序的执行速度将有一定提高。 (3)程序界面更加人性化。 Huffman Tree Demo (C) 2011-12-16 boj Usage: huffman [-c file] [-u file] output_file -c Compress file. e.g. huffman -c test.txt test.huff -u Uncompress file. e.g. huffman -u test.huff test.txt 目前的程序提示如上所示。如果要求实用性,可以考虑加入其他人性化的功能。 三、调研常用的压缩算法,对这些算法进行比较分析 (一)无损压缩算法 ①RLE RLE又叫Run Length Encoding,是一个针对无损压缩的非常简单的算法。它用重复字节和重复的次数来简单描述来代替重复的字节。尽管简单并且对于通常的压缩非常低效,但它有的时候却非常有用(例如,JPEG就使用它)。 变体1:重复次数+字符 文本字符串:A A A B B B C C C C D D D D,编码后得到:3 A 3 B 4 C 4 D。

数据结构实验报告 一.题目要求 1)编程实现二叉排序树,包括生成、插入,删除; 2)对二叉排序树进行先根、中根、和后根非递归遍历; 3)每次对树的修改操作和遍历操作的显示结果都需要在屏幕上用树的形状表示出来。 4)分别用二叉排序树和数组去存储一个班(50人以上)的成员信息(至少包括学号、姓名、成绩3项),对比查找效率,并说明在什么情况下二叉排序树效率高,为什么? 二.解决方案 对于前三个题目要求,我们用一个程序实现代码如下 #include 《数据结构》实验报告 班级: 学号: 姓名: 实验四二叉树的基本操作实验环境:Visual C++ 实验目的: 1、掌握二叉树的二叉链式存储结构; 2、掌握二叉树的建立,遍历等操作。 实验内容: 通过完全前序序列创建一棵二叉树,完成如下功能: 1)输出二叉树的前序遍历序列; 2)输出二叉树的中序遍历序列; 3)输出二叉树的后序遍历序列; 4)统计二叉树的结点总数; 5)统计二叉树中叶子结点的个数; 实验提示: //二叉树的二叉链式存储表示 typedef char TElemType; typedef struct BiTNode{ TElemType data; struct BiTNode *lchild,*rchild; }BiTNode,*BiTree; 一、程序源代码 #include } void Create_BiTree(BiTree *T){ char ch; ch = getchar(); //当输入的是"#"时,认为该子树为空 if(ch == '#') *T = NULL; //创建树结点 else{ *T = (BiTree)malloc(sizeof(struct TNode)); (*T)->data = ch; //生成树结点 //生成左子树 Create_BiTree(&(*T)->lchild); //生成右子树 Create_BiTree(&(*T)->rchild); } } void TraverseBiTree(BiTree T) { //先序遍历 if(T == NULL) return; 北理工《实用数据结构与算法》在线作业 一、单选题: 1.(单选题)当两个元素比较出现反序时就相互交换位置的排序方法称为()。 (满分 A归并排序 B选择排序 C交换排序 D插入排序 正确:C 2.(单选题)设数组Data[0..m]作为循环队列SQ的存储空间,front为队头指针,rear为队尾指针,则执行出队操作的语句为() (满分 Afront=front+1 Bfront=(front+1)%m Crear=(rear+1)%m Dfront=(front+1)%(m+1) 正确:D 3.(单选题)快速排序方法在()情况下最不利于发挥其长处。 (满分 A被排序的数据量太大 B被排序数据中含有多个相同值 C被排序数据已基本有序 D被排序数据数目为奇数 正确:C 4.(单选题)具有65个结点的完全二叉树其深度为(根的层次号为1)()。 (满分 A8 B7 C6 D5 正确: 5.(单选题)稀疏矩阵一般的压缩存储方法有两种,即()。 (满分 A二维数组和三维数组 B三元组表和散列表 C三元组表和十字链表 D散列表和十字链表 正确: 6.(单选题)从未排序序列中依次取出一个元素与已排序序列中的元素依次进行比较,然后将其放在已排序序列的合适位置,该排序方法称为()排序法。 (满分:) A插入 B选择 C交换 D二路归并 正确: 7.(单选题)下列排序方法中效率最高的排序方法是()。 (满分:) A起泡排序 B堆排序 C快速排序 D直接插入排序 正确: 8.(单选题)栈与一般的线性表的区别在于()。 (满分:) A数据元素的类型不同 B运算是否受限制 C数据元素的个数不同 班级::学号: 实验一线性表的基本操作 一、实验目的 1、掌握线性表的定义; 2、掌握线性表的基本操作,如建立、查找、插入和删除等。 二、实验容 定义一个包含学生信息(学号,,成绩)的顺序表和链表(二选一),使其具有如下功能: (1) 根据指定学生个数,逐个输入学生信息; (2) 逐个显示学生表中所有学生的相关信息; (3) 根据进行查找,返回此学生的学号和成绩; (4) 根据指定的位置可返回相应的学生信息(学号,,成绩); (5) 给定一个学生信息,插入到表中指定的位置; (6) 删除指定位置的学生记录; (7) 统计表中学生个数。 三、实验环境 Visual C++ 四、程序分析与实验结果 #include typedef int Status; // 定义函数返回值类型 typedef struct { char num[10]; // 学号 char name[20]; // double grade; // 成绩 }student; typedef student ElemType; typedef struct LNode { ElemType data; // 数据域 struct LNode *next; //指针域 }LNode,*LinkList; Status InitList(LinkList &L) // 构造空链表L { L=(struct LNode*)malloc(sizeof(struct LNode)); L->next=NULL; return OK; 《数据结构》实验报告 实验序号:4 实验项目名称:栈的操作 附源程序清单: 1. #include { printf("栈上溢出!\n"); } else { st->top++; //移动栈顶位置 st->data[st->top]=x; //元素进栈 } } void Pop(SqStack *st,ElemType &e) //出栈 { if(st->top==-1) { printf("栈下溢出\n"); } else { e=st->data[st->top]; //元素出栈 st->top--; //移动栈顶位置} } int main() { SqStack L; SqStack *st=&L; ElemType c; int i; InitStack(st); printf("输入回车结束入栈"); while((c=getchar())!='\n') { if(c=='(') Push(st,c); if((i=StackEmpty(st))==-1) { if(c==')') Pop(st,c); } if(c==')' && (i=StackEmpty(st))==0) { printf("右括号多出,配对失败"); goto loop; 数据结构实验四 1.实验要求 置换-选择排序的实现 【问题描述】 对文件中的记录的关键字采用外部排序的置换-选择算法实现。 【实验要求】 设计置换-选择排序的模拟程序。 (1)记录存储在文件中。 (2)采用多路归并算法实现。 (3)采用置换-选择算法实现。 2实验描述 外部排序过程中,为了减少外存读写次数需要减小归并趟数(外部排序的过程中用到归并),外部排序1(其中k为归并路数,n为归并段的个数)。增加k和减小n都可以达到减小归并趟数的目的。置换-选择排序就是一种减小n的、在外部排序中创建初始归并段时用到的算法。它可以让初始归并段的长度增减,从而减小初始归并段的段数(因为总的记录数是一定的)。 置换-选择排序是在树形选择排序的基础上得来的,它的特点是:在整个排序(得到初始归并段)的过程中,选择最小(或最大)关键值和输入、输出交叉或并行进行。它的主要思路是:用败者树从已经传递到内存中的记录中找到关键值最小(或最大)的记录,然后将此记录写入外存,再将外存中一个没有排序过的记录传递到内存(因为之前那个记录写入外存后已经给它空出内存),然后再用败者树的一次调整过程找到最小关键值记录(这个调整过程中需要注意:比已经写入本初始归并段的记录关键值小的记录不能参见筛选,它要等到本初始段结束,下一个初始段中才可以进行筛选),再将此最小关键值记录调出,再调入新的记录.......依此进行指导所有记录已经排序过。内存中的记录就是所用败者树的叶子节点。开发环境:VC6.0。 3.置换-选择排序的实现 //A是从外存读入n个元素后所存放的数组 template 数据结构实验报告 实验名称:实验1——线性表 学生姓名: 班级: 班内序号: 学号: 日期: 1.实验要求 1、实验目的:熟悉C++语言的基本编程方法,掌握集成编译环境的调试方法 学习指针、模板类、异常处理的使用 掌握线性表的操作的实现方法 学习使用线性表解决实际问题的能力 2、实验内容: 题目1: 线性表的基本功能: 1、构造:使用头插法、尾插法两种方法 2、插入:要求建立的链表按照关键字从小到大有序 3、删除 4、查找 5、获取链表长度 6、销毁 7、其他:可自行定义 编写测试main()函数测试线性表的正确性。 2. 程序分析 存储结构 带头结点的单链表 关键算法分析 1.头插法 a、伪代码实现:在堆中建立新结点 将x写入到新结点的数据域 修改新结点的指针域 修改头结点的指针域,将新结点加入链表中 b、代码实现: Linklist::Linklist(int a[],int n) 堆中建立新结点 b.将a[i]写入到新结点的数据域 c.将新结点加入到链表中 d.修改修改尾指针 b、代码实现: Linklist::Linklist(int a[],int n,int m)取链表长度函数 a、伪代码实现:判断该链表是否为空链表,如果是,输出长度0 如果不是空链表,新建立一个temp指针,初始化整形数n为0 将temp指针指向头结点 判断temp指针指向的结点的next域是否为空,如果不是,n加一,否 则return n 使temp指针逐个后移,重复d操作,直到temp指针指向的结点的next 域为0,返回n b 、代码实现 void Linklist::Getlength()Linklist(); cout< 《数据结构与算法统计》 实验报告 ——实验四 学院: 班级: 学号: 姓名: 一、实验目的 1、熟悉VC 环境,学会使用C 语言利用顺序表解决实际问题。 2、通过上机、编程调试,加强对线性表的理解和运用的能力。 3、锻炼动手编程,独立思考的能力。 二、实验内容 从键盘输入10个数,编程实现分别用插入排序、交换排序、选择排序算法进行排序,输出排序后的序列。 三、程序设计 1、概要设计 为了实现排序的功能,需要将输入的数字放入线性表中,进行进一步的排序操作。 (1)抽象数据类型: ADT SqList{ 数据对象:D={|,1,2,,,0}i i a a Elem Set i n n ∈=≥ 数据关系:R1=11{,|,,1,2,,}i i i i a a a a D i n --<>∈= 基本操作: InPut(SqList &L) 操作结果:构造一个线性表L 。 OutPut(SqList L) 初始条件:线性表L 已存在。 操作结果:按顺序在屏幕上输出L 的数据元素。 InsertSort(SqList &L) 初始条件:线性表L 已存在。 操作结果:对L 的数据元素进行插入排序。 QuickSort(SqList &L) 初始条件:线性表L 已存在。 操作结果:对L 的数据元素进行快速排序。 SelectSort(SqList &L) 初始条件:线性表L 已存在。 操作结果:对L 的数据元素进行选择排序。 }ADT SqList ⑵主程序流程 由主程序首先调用InPut(L)函数创建顺序表,调用InsertSort(L)函数进行插入排序,调用OutPut(L)函数显示排序结果。 再由主程序首先调用InPut(L)函数创建顺序表,调用QuickSort(L)函数进行交换排序,调用OutPut(L)函数显示排序结果。 再由主程序首先调用InPut(L)函数创建顺序表,调用SelectSort(L)函数进行选择排序,调用OutPut(L)函数显示排序结果。 ⑶模块调用关系 数据结构基础及深入及考试 复习资料 习题及实验参考答案见附录 结论 1、数据的逻辑结构是指数据元素之间的逻辑关系。即从逻辑关系上描述数据,它与数据的存储无关,是独立于计算机的。 2、数据的物理结构亦称存储结构,是数据的逻辑结构在计算机存储器内的表示(或映像)。它依赖于计算机。存储结构可分为4大类:顺序、链式、索引、散列 3、抽象数据类型:由用户定义,用以表示应用问题的数据模型。它由基本的数据类型构成,并包括一组相关的服务(或称操作)。它与数据类型实质上是一个概念,但其特征是使用与实现分离,实行封装和信息隐蔽(独立于计算机)。 4、算法:是对特定问题求解步骤的一种描述,它是指令的有限序列,是一系列输入转换为输出的计算步骤。 5、在数据结构中,从逻辑上可以把数据结构分成( C ) A、动态结构和表态结构 B、紧凑结构和非紧凑结构 C、线性结构和非线性结构 D、内部结构和外部结构 6、算法的时间复杂度取决于( A ) A、问题的规模 B、待处理数据的初态 C、问题的规模和待处理数据的初态 线性表 1、线性表的存储结构包括顺序存储结构和链式存储结构两种。 2、表长为n的顺序存储的线性表,当在任何位置上插入或删除一个元素的概率相等时,插入一个元素所需移动元素的平均次数为( E ),删除一个元素需要移动的元素的个数为( A )。 A、(n-1)/2 B、n C、n+1 D、n-1 E、n/2 F、(n+1)/2 G、(n-2)/2 3、“线性表的逻辑顺序与存储顺序总是一致的。”这个结论是( B ) A、正确的 B、错误的 C、不一定,与具体的结构有关 4、线性表采用链式存储结构时,要求内存中可用存储单元的地址( D ) A、必须是连续的 B、部分地址必须是连续的C一定是不连续的D连续或不连续都可以 5、带头结点的单链表为空的判定条件是( B ) A、head==NULL B、head->next==NULL C、head->next=head D、head!=NULL 6、不带头结点的单链表head为空的判定条件是( A ) A、head==NULL B、head->next==NULL C、head->next=head D、head!=NULL 7、非空的循环单链表head的尾结点P满足( C ) A、p->next==NULL B、p==NULL C、p->next==head D、p==head 8、在一个具有n个结点的有序单链表中插入一个新结点并仍然有序的时间复杂度是( B ) A、O(1) B、O(n) C、O(n2) D、O(nlog2n) 9、在一个单链表中,若删除p所指结点的后继结点,则执行( A ) 数据结构实验报告 (实验名称) 1.实验目标 熟练掌握线性表的顺序存储结构和链式存储结构。 熟练掌握顺序表和链表的有关算法设计。 根据具体问题的需要,设计出合理的表示数据的顺序和链式结构,并设计相关算法。 2.实验内容和要求 内容: <1>在第i个结点前插入值为x的结点。 实验测试数据基本要求: 第一组数据:线性表长度n≥10,x=100, i分别为5,n,n+1,0,1,n+2 第二组数据:线性表长度n=0,x=100,i=5 <2>删除线性表中第i个元素结点。 实验测试数据基本要求: 第一组数据:线性表长度n≥10,i分别为5,n,1,n+1,0 第二组数据:线性表长度n=0, i=5 <3>在一个递增有序的线性表L中插入一个值为x的元素,并保持其递增有 序特性。 实验测试数据基本要求: 线性表元素为(10,20,30,40,50,60,70,80,90,100), x分别为25,85,110和8 <4>求两个递增有序线性表L1和L2中的公共元素,放入新的顺序表L3中。 实验测试数据基本要求: 第一组 第一个线性表元素为(1,3,6,10,15,16,17,18,19,20) 第二个线性表元素为(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,18,20,30)第二组 第一个线性表元素为(1,3,6,10,15,16,17,18,19,20) 第二个线性表元素为(2,4,5,7,8,9,12,22) 第三组 第一个线性表元素为() 第二个线性表元素为(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 要求:每个题目分别用顺序存储和链式存储实现; 实验程序有较好可读性,各运算和变量的命名直观易懂,符合软件工程要求; 程序有适当的注释。 3.数据结构设计 顺序表结构,链表结构。 4.算法设计 (除书上给出的基本运算(这部分不必给出设计思想),其它实验内容要给出算法设计思想) 按顺序插入:首先插入一个元素,表长加一,用do,while循环整个顺序表,从最后一位开始,比x大的都向后移一位,在第一个小于x的后面停止遍历,吧x插在比x小的第一个数的后面。 寻找两个顺序表中相同的元素:运用嵌套循环,最外层循环遍历第一个表里面的元素为母元素,内部循环遍历第二个表为子元素。在子元素中查找与母元素相同的元素,改变第一个表里面的元素,把相同的放进去,最后删除表一中除了新放进来的元素。 5.运行和测试 顺序表: 1: 2: 福建广播电视大学实验报告(学科:数据结构)姓名单位班级学号实验日期成绩评定教师签名批改日期 实验名称:实验四图的存储方式和应用 4.1建立图的邻接矩阵 【问题描述】 根据图中顶点和边的信息编制程序建立图的邻接矩阵。 【基本要求】 (1)程序要有一定的通用性。 (2)直接根据图中每个结点与其他结点的关联情况输入相关信息,程序能自动形成邻接矩阵 【测试用例】 【实现提示】 (1)对图的顶点编号。 (2)在上图中,以顶点1为例,因为顶点2,3,4与顶点1关联,可以输入信息1 2 3 4,然后设法求出与顶点1关联的结点,从而求得邻接矩阵中相应与顶点1的矩阵元素。 实验图4-1 设计程序代码如下: #include #define MaxEdgeNum 20 #define MaxValue 1000 typedef int VertexType; typedef VertexType vexlist [MaxVertexNum]; typedef int adjmatrix [MaxVertexNum] [MaxVertexNum]; void Createl(vexlist Gv,adjmatrix GA,int n,int e) { int i,j,k,w; printf("输入%d个顶点数据\n",n); for(i=0;i 数据结构实验报告 实验名称:实验四——排序 学生:XX 班级: 班序号: 学号: 日期: 1.实验要求 实验目的: 通过选择实验容中的两个题目之一,学习、实现、对比、各种排序的算法,掌握各种排序算法的优劣,以及各种算法使用的情况。 题目1: 使用简单数组实现下面各种排序算法,并进行比较。 排序算法如下: 1、插入排序; 2、希尔排序; 3、冒泡排序; 4、快速排序; 5、简单选择排序; 6、堆排序; 7、归并排序; 8、基数排序(选作); 9、其他。 具体要求如下: 1、测试数据分成三类:正序、逆序、随机数据。 2、对于这三类数据,比较上述排序算法中关键字的比较次数和移动次数(其中关 键字交换记为3次移动)。 3、对于这三类数据,比较上述排序算法中不同算法的执行时间,精确到微妙。 4、对2和3的结果进行分析,验证上述各种算法的时间复杂度。 5、编写main()函数测试各种排序算法的正确性。 2. 程序分析 2.1 存储结构 存储结构:数组 2.2 关键算法分析 一、关键算法: 1、插入排序 a、取排序的第二个数据与前一个比较 b、若比前一个小,则赋值给哨兵 c、从后向前比较,将其插入在比其小的元素后 d、循环排序 2、希尔排序 a、将数组分成两份 b、将第一份数组的元素与哨兵比较 c、若其大与哨兵,其值赋给哨兵 d、哨兵与第二份数组元素比较,将较大的值赋给第二份数组 e、循环进行数组拆分 3、对数据进行编码 a、取数组元素与下一个元素比较 b、若比下一个元素大,则与其交换 c、后移,重复 d、改变总元素值,并重复上述代码 4、快速排序 a、选取标准值 b、比较高低指针指向元素,若指针保持前后顺序,且后指针元素大于标准值,后 指针前移,重新比较 c、否则后面元素赋给前面元素 d、若后指针元素小于标准值,前指针后移,重新比较 e、否则前面元素赋给后面元素 5、简单选择排序 a、从数组中选择出最小元素 b、若不为当前元素,则交换 c、后移将当前元素设为下一个元素 6、堆排序 a、生成小顶堆 b、将堆的根节点移至数组的最后 c、去掉已做过根节点的元素继续生成小顶堆 云南大学 数据结构实验报告 第一次实验 学号: 姓名: 一、实验目的 1、复习变量、数据类型、语句、函数; 2、掌握函数的参数和值; 3、了解递归。 二、实验内容 1、(必做题)采用函数统计学生成绩:输入学生的成绩,计算并输出这些学生的最低分、最高分、平均分。 2、(必做题)采用递归和非递归方法计算k阶裴波那契序列的第n项的值,序列定义如下:f0=0, f1=0, …, fk-2=0, fk-1=1, fn= fn-1+fn-2+…+fn-k(n>=k) 要求:输入k(1<=k<=5)和n(0<=n<=30),输出fn。 3、(选做题)采用递归和非递归方法求解汉诺塔问题,问题描述如下:有三根柱子A、B、C,在柱子A上从下向上有n个从大到小的圆盘,在柱子B和C上没有圆盘,现需将柱子A上的所有圆盘移到柱子C上,可以借助柱子B,要求每次只能移动一个圆盘,每根柱子上的圆盘只能大的在下,小的在上。要求:输入n,输出移动步骤。 三、算法描述 (采用自然语言描述) 1、①先输入需统计的学生人数。 ②根据学生人数输入成绩,计算成绩总和和平均分。 ③比较成绩大小,得出最低分和最高分。 ④输出计算结果。 2、⑴①写出不同情况下求k阶裴波那契序列的第n项的值的递归函数。 ②输入k和n。 ③输出计算结果。 四、详细设计 (画出程序流程图) 1、 2、⑴ 五、程序代码 (给出必要注释) 1、 #include void main() {int i,x[N],a; int max,min; float ave,sum=0.0; printf("请输入不多于%d的学生人数:",N); scanf("%d",&a); /*输入学生数*/ for(i=0;i数据结构实验报告(四)

北理工《实用数据结构与算法》在线作业

数据结构实验一 实验报告

数据结构实验4_99XXX

数据结构实验四

数据结构实验一题目一线性表实验报告

北京理工大学数据结构实验报告4

数据结构(第4版)习题及实验参考答案数据结构复习资料完整版(c语言版)

数据结构实验报告一

数据结构实验报告4(中央电大)

数据结构实验四题目一排序实验报告

数据结构实验报告[1]