朗读(停顿\重读\语气)

年级__________ 班级_________ 学号_________ 姓名__________ 分数____

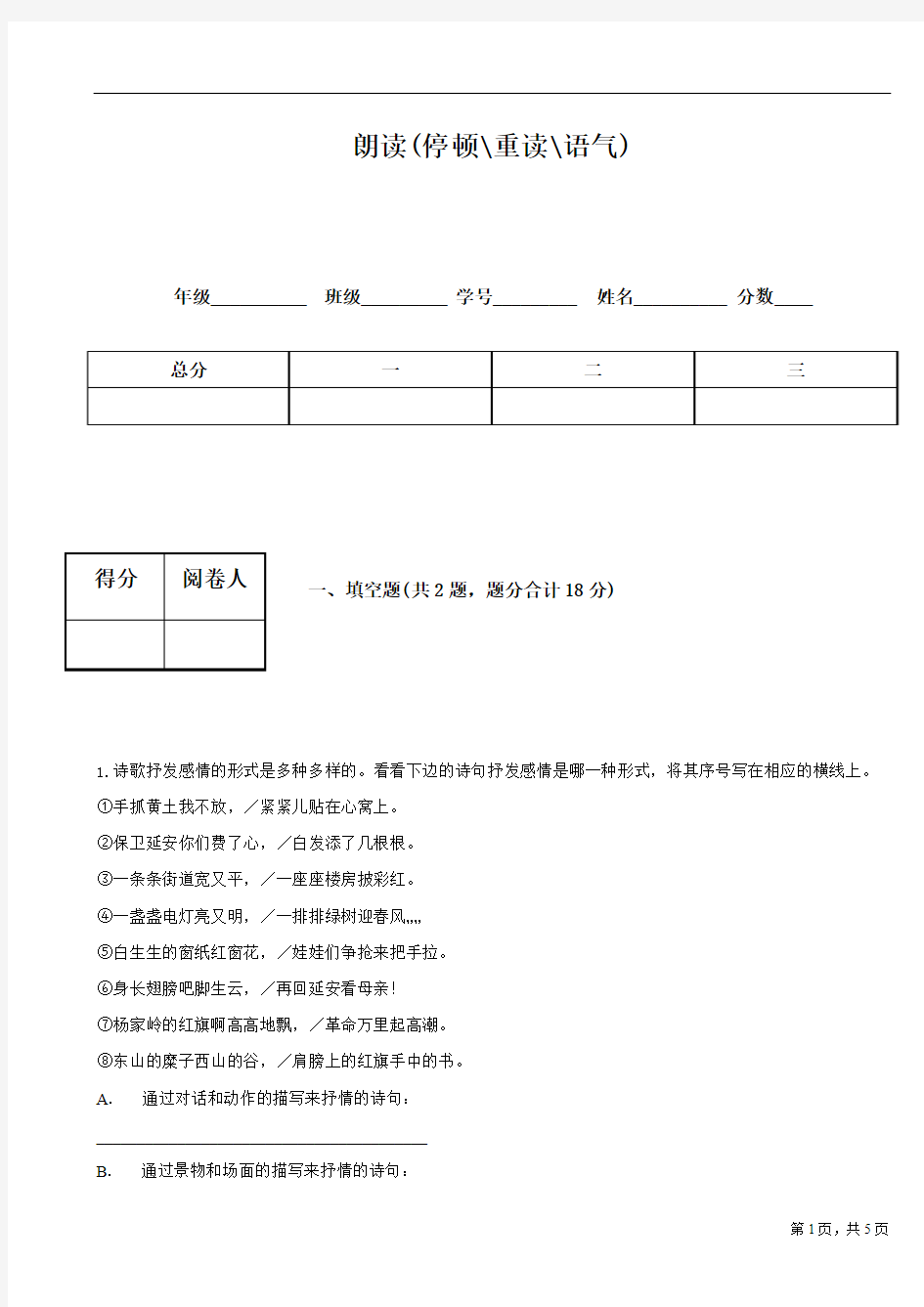

一、填空题(共2题,题分合计18分)

1.诗歌抒发感情的形式是多种多样的。看看下边的诗句抒发感情是哪一种形式,将其序号写在相应的横线上。

①手抓黄土我不放,/紧紧儿贴在心窝上。

②保卫延安你们费了心,/白发添了几根根。

③一条条街道宽又平,/一座座楼房披彩红。

④一盏盏电灯亮又明,/一排排绿树迎春风……

⑤白生生的窗纸红窗花,/娃娃们争抢来把手拉。

⑥身长翅膀吧脚生云,/再回延安看母亲!

⑦杨家岭的红旗啊高高地飘,/革命万里起高潮。

⑧东山的糜子西山的谷,/肩膀上的红旗手中的书。

A.通过对话和动作的描写来抒情的诗句:

_________________________________________

B.通过景物和场面的描写来抒情的诗句:

_________________________________________

C.通过想像和联想来抒情的诗句:

_________________________________________

D.直接抒发内心感受的诗句:

_________________________________________

2.判断下列句中停顿是否正确,对的画"√",错的画"×"。

①此/去泉台/招旧部()

②捷报/飞来当/纸钱()

③东山的糜子/西山的谷子()

④革命万里/起高潮()

⑤还要/用手指/着我们的骨头()

⑥将军/百战死()

⑦火伴/皆惊忙()

⑧安能/辨我/是雄雌()

二、填空题(共8题,题分合计14分)

1.指出下列诗句朗读节奏不正确一项

A.待到/重阳/日,还来/就菊花。

B.道狭/草木/长,夕露/沾/我衣。

C.茅檐/长扫/静/无苔,花木/成畦/手/自栽。

D.莫笑/农家/腊酒/浑,丰年/留客/足鸡/豚。

2.下列语句朗读停顿不恰当的一项是

A.庄稼的叶子/翻过背,闪现出/一片片/灰绿。

B.那边,露出/一条/揽着小山羊的/滚圆的/胳膊。

C.小男孩脸上的/汗珠被/吹干,换上/调皮的/笑意。

3.下列朗读停顿有误的是

A.有/朋自/远方/来C.不耻/下问

B.择/其善者/而从之 D.可/以为/师矣

4.下列句子朗读节奏划分有误的一项是

A.闻之地/久。

B.自是/指物作诗/立就。

C.不能称/前时之闻。

D.复/前行,欲/穷其林。

5.所标重音与提供的情境最相符的一项是

吴刚参加哈尔滨市中学生演讲比赛决赛,好朋友小明得知决赛结果后,兴冲冲地跑来告诉他:

A.你荣获哈市中学生演讲比赛第一名啦!

B.你荣获哈市中学生演讲比赛第一名啦!

C.你荣获哈市中学生演讲比赛第一名啦!

D.你荣获哈市中学生演讲比赛第一名啦!

6.朗读不正确的一项是

A.可是“友邦人士”一惊诧,我们的国府就怕了。(“怕”字的读音要延长,要读出讽刺、挖苦的语调)B.晨兴理荒秽,带月荷锄归。(读此句在兴、理、月、荷处停顿)

C.最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。(读第一句用升调,第二句用降调。)

D.天上的明星现了,好像是点着无数的街灯。(加线词重读。)

7.选出下列节拍划分不正确的一项

A.山/不在高,有仙则/名。

B.可以/调/素琴,阅/金经。

C.工之侨得/良铜焉。

D.老翁/逾墙/走,老妇/出门/看。

8.下列朗读节奏划分有误的一项

A.于是/宾客/无不/变色离席。

B.妇/扶儿乳,儿/含乳啼。

C.烟波江上/使人愁。

D.孤/岂欲卿治/经为博士邪。

三、选择题(共4题,题分合计8分)

1.划分朗读节奏(按意义单位划分)有错误,请你改正过来。

爷娘/闻女来,出郭/相扶将;阿姊/闻妹来,当户理/红妆;小弟/闻姊来,磨刀霍霍/向猪羊。开我/东阁门,坐我/西阁床,脱我/战时袍,著我/旧时裳。当窗理/云鬓,对镜帖/花黄。出门见/火伴,火伴/皆惊忙;同行/十二年,不知/木兰/是女郎。

2.诵读时停顿正确的一项是()。

A.林/尽水源,便得/一山,山/有小口,仿佛若/有光。

B.林尽/水源,便/得一山,山/有小口,仿佛/若有光。

C.林尽/水源,便得/一山,山有/小口,仿佛/若有光。

D.林/尽水源,便得/一山,山有/小口,仿佛若/有光。

3.按意义为单位朗读节奏划分不正确的一项是

A.秦时明月|汉时关B.西塞|山前|白鹭飞

C.落花时节|又逢君D.回车|叱牛|牵向北

4.按章节为单位朗读节奏划分不正确的一项是

A.故人|具|鸡黍B.不教|胡马|度|阴山

C.正是|江南|好风景D.斜风|细雨|不须归

朗读(停顿\重读\语气)答案

一、填空题(共2题,合计18分)

1.630答案:A.②⑤B.③④⑧ C.⑦ D.①⑥

2.576答案:①×②×③√④√⑤×⑥√⑦√⑧√

二、填空题(共8题,合计14分)

1.1915答案:C

2.1916答案:C

3.1917答案:A

4.2145答案:A

5.2141答案:D

6.2142答案:B

7.2143答案:C

8.2144答案:D

三、选择题(共4题,合计8分)

1.570答案:当户/理红妆,当窗/理云鬃,对镜/贴花黄。出门/见火伴

2.510答案:C

3.1164答案:(B)

4.1165答案:(D)

文言文朗读中的停顿规律 文言文朗读停顿有以下几种方法: 一、句首语助词(又叫句首发语词)、关联词后面应有停顿。 1、文言文中有一些虚词放在句子的开头,强调语气或领起全句乃至全段 常用的句首发语词和关联词主要有以下这些: 句首发语词:如“至”、“若”、“至若”、“夫”、“若夫”、“盖”、“然”、“则”“然则”、“岂”、“岂若”、“宜”、“诚宜”、“何尝”、“其”、“至于”等。 关联词:且、虽、因、“惟”、“故”等。(需要查这些关联词语的含义) 诵读时,这些词语后面都应稍加停顿,不能和后面的文字连读。 2、有些表议论、推断、反问等语气的句子,若前面有\'夫\'\'盖\'\'其\'等词领起,朗读的时候,在这些词后应稍加停顿。如: (1)若夫/淫雨霏霏,连月不开?岳阳楼记? (2)其/如土石何?愚公移山?(加强反问语气) 二、古代是两个单音节词,而现代汉语中是一个双音节词的,要分开读。如: 可/以一战。 (“可以”是两个单音词,“可”是能愿动词,“可以”的意思,“以”是介词,“用来”。) 三、根据语言顺序来停顿 即按照"主语-谓语-宾语"、"状语-谓语"、"动词-补语"来停顿。也就是说,在主语和谓语之间、动词和补语之间要作停顿(定语与中心词之间一般不停顿),以使语意明显。如: 1、主谓之间应稍加停顿。例: (1)先帝/不以/臣卑鄙。 (2)吾/视其辙乱,望其旗靡。(《曹刿论战》) 2、动宾短语中,动宾之间应稍加停顿。例: (1)忘∕路之远近 (2)刻/唐贤今人诗赋于其上 3、介宾短语后置的文言句式,朗读时,在其前面应稍加停顿。例: (愿陛下)托臣/以讨贼兴复之效。(《出师表》) 4、状语与中心语之间的停顿 A、除了名词做状语外,一般情况状语与中心语之间要用停顿 永之人/争/奔走焉。"争"是"奔走"的状语,应该分开读。 B、提前的状语,在朗读时应在其后和主语之前稍加停顿。如: 今/天下三分《出师表》 C、文言句中有表示方位的词或时间性的词,如"俄而、"先"、"中"等,

如何划分文言文句子的朗读节奏 这里结合课文谈谈文言文朗读停顿中应注意的几种情况。 一、句首发语词、关联词语后面要有停顿。文言文中有些虚词放在句子的开头,起强调语气或领取全句乃至全段的作用。如“夫”、“盖”、“故”、“惟”、“至若”、“若夫”、“诚宜”等,在这些词语后面应稍作停顿。如: (!)夫/环而攻之(2)盖/简桃核修狭者为之(3)故/有所览辄省记 例(1)(2)中的“夫”、“盖”为句首发语词,朗读时在它们的后面要作停顿;例(3)中的“故”是对上文的总结,朗读时亦要停顿,以示强调。 二、文言文中连在一起的两个单音节词,朗读时必须分开,而不能读成双音合成词。如:(1)可/以一战(2)中/间力拉崩倒之声(3)故天将降大任于/是人也 例(1)中“可以”是两个单音词,“可”是能愿动词,“可以”的意思,“以”是介词, “用来”的意思。例(2)中的“中间”,“中”是“中间”,“间”是“夹杂”。例(3)中的“于是”,“于”是介词,“给”的意思“是”是代词,“这”的意思,它们都应分开来读。 三、根据语言顺序来处理停顿,即主谓之间应停顿,动宾之间应停顿。如: (1)佳木/秀而繁阴。(2)问/今是何世(3)刻/唐贤今人诗赋于其上 例(1)中“佳木”是动作的发出者,陈述的对象,它与后面谓语部分之间应作停顿例(2)(3)中的动词“问”、“刻”与其支配的对象之间也要作停顿。 四、充当状语的名词和中心词之间要连读,即名词作状语时,一般在该词前停顿,且不能把状语与中心词读开。如: (1)其一/犬坐/于前(2)山行/六七里 例(1)中的“其一”是指其中的一只狼,作全句的主语,“犬”在句中作状语,修饰词“坐”,译为“像狗一样”;例(2)中的“山”修饰中心语“行”,“山行”译为“在山上走”,它们都应连读。 五、朗读停顿要体现出省略成份,不能把成份省略当作没有省略来读。如: 一鼓/作气,再/而衰,三/而竭 “再而衰,三而竭”中“再”和“三”后面都省略了动词谓语“鼓”,“再”和“三”后面应作停顿,以体现谓语的省略,而不能读成“再而/衰,三而/竭”。 六、利用对文意的理解来确定停顿。在朗读文言文时,要根据语境理解文意,只有确切地理解了文意,才能准确地停顿。如: (1)医之好治不病/以为功(2)居庙堂之高/则忧其民 例(1)意思是“医生喜欢医治没有病的人,把这作为功劳”,这样,读时就可以分别把“医之好治不病”和“以为功”读在一起,即“医之好治不病/以为功”。例(2)的意思是“处在朝庭的高位上,就为它的人民担忧”这样,句中的停顿就是“居庙堂之高/则忧其民”。七、并列短语间要停顿W43 山肴/野蔌有良田/美池/桑竹之属eq 八、不能停顿的情况oGq 偏正短语,如“而/乡邻之生/日蹙” =I3 介宾短语,如“不足/为外人/道也” “生/于忧患” “其/如土石何”~ ?

朗诵技巧之:语气和语感 一、语气 语气,是用不同的声音和气息表达不同的语意和感情的技巧,即“声气传情”的技巧。音随意转,气随情动,因情用气,以情带声;不但以气托声,而且以声、气传情。 在朗读中,总的色彩体现在基调中,具体的色彩体现在语气中。常见的语气色彩如下: “爱”的语气一般是“气徐声柔”的,给人以温和感。发音器官宽松,用声自如,气息深长,出语轻软。 “恨”的语气一般是“气足声硬”的。发音器官紧,气猛而多阻塞,似忍无可忍,咬牙切齿,给人以挤压感。 “悲”的语气一般是“气沉声缓”的。发音器官欲紧又松,气息于先,出声于后。郁闷沉静,欲言又止,给人迟滞感。 “喜”的语气一般是“气满声高”的。发音器官松弛。似千里轻舟,气息顺畅,激情洋溢,给人以兴奋感。 “欲”的语气一般是“气多声放”的发音器官积极敞开,气息力求顺达,似不竭之江流,给人以伸张感。 “惧”“气提声凝”。发音器官迟钝,气息似积存于胸,出气强弱不匀。像冰封,出语不顺,像倒流,给人以“衰竭感”。 “急”“气短声促”。吐字弹射有力,气息急迫如穿梭,出语间隙停顿短暂,给人催逼感。 “冷”“气少声单”发音器官松,气息微弱,给人以冷寂感。 “怒”“气粗声重”发音器官力度加大,气息纵放不收,语势迅猛不可遏制,给人以震动感。 “疑”“气细声黏”,发音器官欲松还紧,气息欲连还断,吐字夸张韵腹,给人踌躇感。 以上综合运用又有主次之分。语气切忌一味浓墨重彩的渲染。 二、语调

在汉语中,字有字调,句有句调。我们通常称字调为声调,是指音节的高低升降。而句调我们则称为语调,是指语句的高低升降。语调可分为句末语调和整句语调两种。 1、句末语调 一句话的高低升降常常表现在最后一个音节上(句末如果是语气词或轻声字,就表现在倒数第二个音节上)一般可分为平、升、降、曲四类。 平调:句子语势平直舒缓,没有显著的高低升降变化。陈述、说明的句子可用平调,常表示庄严、悲痛、冷淡等感情。平调可用符号“→”来表示。 例:大雪压青松,青松挺且直。 灵车缓缓的前进,牵动着千万人的心。 警察爱理不理的说:“你有什么事?” 升调:句子语势先低(平)后高,句末语气明显上扬。疑问句、感叹句可用升调,常表示号召、鼓动、反问、设问、疑问、申斥、惊异、兴奋等感情。升调可以用“↑”来表示。 例:这个故事怎能不是我感动的流泪呢? “五四”以来,中国青年们起了什么作用呢? 这本书是给我的? 只有怕死鬼才祈求“自由”! 好啊,我们赢了! 降调:句末首节说的低而短促。陈述句、感叹句可用降调表示坚决、自信、赞扬、祝愿、感叹、请求、肯定等感情。降调可以用“↓”来表示。 例:勇士们,我将加入你们的队伍。 交给我们吧,你磨光的扁担。 它为自己想的少,为别人想的多。 多么壮丽的山河啊! 曲调:句子语势有“低——高——低”的曲折变化。疑问句、陈述句可用曲 调,常表示惊讶、怀疑、讽刺、双关、幽默等感情。曲调可用曲折号表示。

划分文言文句子朗读停顿的节奏及练习 (一)、考纲考点 初中1至6册中的文言文,重点是讲读课文中的重点句子,让学生能准确的划分这些句子的朗读节奏,文言文的朗读停顿在中考中,往往是主观试题较多,难度大,得分低,考试形式大多是选择题和划分朗读节奏。分值为2分。 (二)、知能图谱 读是语言能力的一个重要方面,而句中停顿,特别是文言文中的阅读停顿是阅读能力的重要体现。有以下六种情况注意停顿。 1、主谓之间要停顿。 2、谓宾之间要停顿。 3、谓语中心语和介宾短语之间要停顿。 4、“古二今一”之间要停顿。 5、关联词后面要停顿。 6、总领性词语后面要停顿。 (三)、中考题例 例1、下列语句中,朗读停顿正确的一项是() a.自|吾氏三世|居是乡 b.而|乡邻|之生日蹙 c.今其|室十无一焉 d.非死|则徙尔(05年中考题) 分析:a句中,“自”是一个介词,明显不能独立,后面必须跟上宾语,才能表示一个确切的意思。“自吾氏三世”才是一个意义单位。所以a句的划分是错的。再看b句,“而”是一个转折连词,属虚词范畴无实义,因此它也不能独立。再说“乡邻之生”是一个偏正词组,应看作一个整体,不能拆开。c句的“今其室”也是一个偏正词组,表示一个相对独立的意义,中间不能拆开。正确的答案只能是按意义划分的d。 例2、下列句子朗读停顿划分正确的一项是() a.山不|在高,有仙|则名b.苔痕上|阶绿,草色|入帘|青 c.无丝竹|之乱耳,无案牍|之劳形d.南阳|诸葛庐,西蜀|子云亭(2004年中考题) 分析:a句中的“不在”是一个否定合成谓语,应看作一个意义单位,因此不能分开。故a是错的。b的前后两句划分的标准不一,不能形成对偶,所以也是错的。c句中的“丝竹之乱耳”、“案牍之劳形”是两个用法相同的主谓词组,分别作两个“无”的宾语。而主谓词组在作句子成分的时候应看作一个整体,不能拆开,故c是错的。只有d 是意义上的对偶,所以是正确的。 例3、用“|”标出下列句子的诵读节奏。 (1)食马者不知其能千里而食也(2)且欲与常马等不可得(04年中考题) 这两个句子不是诗句,所以不存在对偶的问题,因此只能作意义上的划分。正确划法如下(当然还可以划得更细一些): (1)食马者|不知其能千里|而食也(2)且|欲于常马等|不可得 由此可见,划分诗文的节奏一定要结合具体的语境来分析。如果是相连的诗句,还要考虑到上下句中词语的对仗,上下两句的节奏应该保持一致。如果是较长的一句话,则要

中国高端艺考培训教育品牌播音主持朗读技巧——语气 语气,给人的感觉就是态度。“你这是什么语气?”,说的就是态度。播音主持朗读技巧中,关于语气,有专门的学习和训练。语气,包含了个人内心对人、事、物的理解、看法和态度,学生对课文内容的理解、看法和态度决定了朗读可问的语气。语气包括陈述语气、疑问语气、感叹语气和祈使语气。在播音主持培训中,这些语气都有具体的训练方法。 (1)陈述语气,指客观叙述、描写、判断、说明特定事实的语气,如“我的日子滴在时间的流里,没有声音,也没有影子”。朗读陈述句时,可以运用平直调:全句没有明显的上升或下降,从头至尾,句调平直舒缓;气息运用上均匀、平稳;常用于叙述、说明和解释的语气,表示冷淡、迟疑、思索、严肃的感情。 (2)疑问语气包括:①询问语气,如“聪明的,你告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?”②反诘语气,如“我何曾留着像游丝样的痕迹呢?”③揣度语气,如“是有人偷了他们罢:那是谁?又藏在何处呢?”朗读疑问句时,可以运用高升调:全句调子由低到高,在句末有明显的上扬,气息多呈短促状态;常用来表现惊讶、疑问、号召、命令、鼓动的语气。 (3)感叹语气是表示喜怒哀乐等强烈的感情,句末常用感叹号。朗读感叹句时,可以运用曲折调;句调变化多样,或者前升后降(\),或者前降后升(/),或者两头低中间高(/\),或者两头高中间低,音波像“U”形;气息呈深浅、长短、缓急、粗细等复杂状态;常用于表示感叹、讽刺、愤怒、怀疑的语气,同样的感叹语气,因为表达的感情色彩不同,朗读的语气就不一样。比如《凡卡》,朗读“多么快乐的日子呀!”就要用较快的语速和既强又高昂的语气,语调趋于上升,表示欢快的心情;朗读“要不,我就要死了!”表示悲痛、

古诗文朗读节奏划分方法 古人云:句读之不知,学之不解。学习古文首先要学会断句,准确掌握句子中的停顿,这对理解文章名单句意和培养学生阅读古诗文能力大有帮助。 古诗文朗读节奏划分,常见的有以下几种方法: 一、按音节兼顾意义来划分。 例⒈故人具鸡黍。 解析:按'二一二'的节奏形式可以划分为:故人╱具╱鸡黍.也可按'二三'的节奏形式划分为:故人╱具鸡黍。 例⒉谁家新燕啄春泥。 解析:按'二二三'的节奏形式可以划分为:谁家╱新燕╱啄春泥。也可以按'二二一二'的节奏形式划分为:谁家╱新燕╱啄╱春泥。 二、连在一起的两个单音词,朗读时须读断。 例⒈天将降大任于是人也。 解析:'于是'是两个单音词,不得连读,这句话的节奏应该划分为:天╱将╱降╱大任╱于╱是人也,而不能误读为:天╱将╱降╱大任╱于是╱人也。 例⒉率妻子邑人来此绝境。 解析:'妻子'是两个单音词,朗读时它们之间应有停顿,这句话的朗读节奏应划分为:率╱妻╱子╱邑人╱来╱此绝境,不要误读为:率╱妻子╱邑人╱来╱此绝境。 三、句首语气词之后要停顿。 例⒈若夫日出而林霏开。 解析:'若夫'是句首语气词,朗读时其后要停顿,这句话的朗读节奏应划分为:若夫╱日出╱而╱林霏开。 例⒉盖大苏泛赤壁云。 解析:'盖'是句首语气词,这句话的朗读节奏应划分为:盖╱大苏╱泛赤壁云四、根据古代文化常识,正确划分节奏。 例⒈虞山王毅叔远甫刻。 解析:'虞山'是山名,朗读时其后要停顿,'王毅'是姓名,'叔远甫'是字,姓名和字之间朗读时也要停顿,因此,这句话的朗读节奏应划分为:虞山╱王毅╱叔远甫╱刻。如果缺乏古代文化常识,就很难正确划分这句话的节奏。 例⒉侍中侍郎郭攸之。 解析:'侍中'、'侍郎'都是官职名,朗读时其后要停顿,即,侍中╱侍郎╱郭攸之。 五、'也'用在句中作语气词,其后应停顿。 例如,余闻之也久。 解析:这句话应这样划分节奏:'余闻之也╱久'。如果误将'也'看作是谓语前面的副词状语,就容易误读为'余闻之╱也久'。 六、根据语法结构划分节奏。 例⒈先帝不以臣卑鄙。 解析:'先帝'是主语,'以'是谓语,'臣卑鄙'是宾语,'不'作'以'的状语,故这句话的节奏可以这样划分:先帝╱不╱以╱臣卑鄙。如果不知道这句话的语法结构,很容易误读为:先帝╱不╱以臣╱卑鄙。 例⒉此庸夫之怒也。 解析:'此'是这句话的主语,'庸夫之怒'作谓语,因此,这句话的节奏可以划分为:此╱庸夫之怒也。不能误读为:此庸夫╱之怒也。 七、读骈句,节奏必须整齐划一,凡四字句皆两字一顿。

21、桃花源记的朗读节奏划分 晋/太原中,武陵人/捕鱼为业,缘/溪行,忘/路之远近。忽逢/桃花林,夹岸/数百步,中无/杂树,芳草/鲜美,落英/缤纷,渔人/甚/异之;复/前行,欲穷/其林。林尽/水源,便得/一山,山有/小口,仿佛/若有光。便/舍船,从/口入。初/极狭,才/通人。复行/数十步,豁然/开朗。土地/平旷,屋舍/俨然,有/良田美池/桑竹之属。阡陌/交通,鸡犬/相闻。其中/往来种作,男女/衣着,悉如/外人。黄发/垂髫,并/怡然自乐。 见/渔人,乃/大惊,问/所从来,具/答之,便要/还家,设酒/杀鸡/作食,村中/闻有此人,咸来/问讯。自云/先世避/秦时乱,率/妻子邑人,来此/绝境,不复/出焉;遂/与/外人间隔。问今/是何世,乃/不知有汉,无论/魏晋。此人/一一/为具言所闻,皆/叹惋。余人/各复/延至其家,皆出/酒食。停数日/辞去,此中人/语云:“不足/为外人/道也!” 既出,得/其船,便扶/向路,处处/志之。及/郡下,诣/太守,说/如此。太守/即/遣人随其往,寻向/所志,遂迷,不复/得路。南阳/刘子骥,高尚/士也,闻之,欣然/规往,未果,寻/病终。后/遂无问津者。 22、短文两篇 陋室铭朗读节奏 山/不在高,有仙/则名。水/不在深,有龙/则灵。斯/是陋室,惟吾/德馨。苔痕/上阶绿,草色/入帘青。谈笑/有鸿儒,往来/无白丁。可以/调素琴,阅金经。无/丝竹之乱耳,无/案牍之劳形。南阳/诸葛庐,西蜀/子云亭。孔子曰:何陋/之有?

爱莲说朗读节奏 水陆/草木之花,可爱者/甚蕃。晋/陶渊明/独爱菊;自/李唐来,世人/盛爱/牡丹。予/独爱莲之/出淤泥而不染,濯清涟/而不妖,中通/外直,不蔓/不枝,香远/益清,亭亭/净植,可远观/而不可近亵玩焉予/谓菊,花之/隐逸者也;牡丹,花之/富贵者也;莲,花之/君子者也。噫!菊之爱,陶后/鲜有闻;莲之爱,同予者/何人;牡丹/之爱,宜乎/众矣。 23、核舟记朗读节奏划分 明/有奇巧人/曰王叔远,能/以径寸之木,为/宫室、器皿(mǐn) 、人物,以至/鸟兽、木石,罔(wǎng)不/因势象形,各具情态。尝/贻(yí)余/核舟一,盖/大苏/泛/赤壁/云。 舟首尾/长约/八分有(yòu)奇(jī),高/可二黍(shǔ)许。中/轩敞者/为舱,箬(箬ruò)篷/覆之。旁开/小窗,左右/各四,共/八扇。启窗/而观,雕栏/相望/焉。闭之,则右刻/“山高/月小,水落/石出”,左刻/“清风/徐来,水波/不兴”,石青/糁(sǎn)之。 船头/坐/三人,中/峨冠(guān)而多髯(rán)者/为东坡,佛印/居右,鲁直/居左。苏、黄/共阅/一/手卷。东坡/右手/执/卷端,左手/抚/鲁直/背。鲁直/左手/执/卷末,右手/指/卷,如有/所语。东坡/现/右足,鲁直/现/左足,各/微侧,其/两膝/相比/者,各/隐/卷底/衣褶(zhě)中。佛印/绝类/弥(mí)勒,袒胸/露(lòu)乳(rǔ),矫(jiǎo)首/昂视,神情/与/苏、黄/不属(zhǔ)。卧/右膝,诎(qū)/右臂/支船,而/竖其/左膝,左臂/挂/念珠/倚之——珠/可/历历数/也。

文言文朗读中的停顿规律 安徽省太和县皮条孙镇中心学校马万宝 近年中考语文试卷里,常可以找到要求学生“标出文言文句子朗读停顿”的题目。例如:盖/余之勤且艰/若此。 本文拟就文言文句子停顿的划分理据试作说明。 句子的朗读停顿,取决于汉语句子的节奏。读清句读,正确停顿是诵读文言文的要求之一。停顿有两种:一是句间停顿,就是根据标点符号来确定句与句之间停顿的长短,语调的抑扬;一是句中短暂停顿,它是以词或词组为单位,根据句子成分之间的内在关系来划分的语气停顿。正确地进行句中停顿,是以把握句子里的词意和语法结构为前提的,因此解答这类题时可以从以下两个角度考虑: 一、先将句子翻译出来确切地理解文意,把意思结合紧密的文字,看成一个“意义单位”,“单位”与“单位”之间往往需要一定的停顿; 二、在分析语法结构时可先抓动词,把跟动词有关的前后各词联系起来,观察句子的整体,往前找主语,往后宾语,再旁及其它成分,这样就可以确定句子的语法结构,依此确定句中停顿。保持句子中语意的完整是停顿基本的要求,即不破读。 如:其一∕犬坐∕于前。“犬”字修饰“坐”,“犬坐”联系紧密,分析成“其一犬∕坐于前”就是错误。 再如:行∕拂乱其∕所为。学生常有这种划法:行拂∕乱其所为。“拂乱”意思是“使……颠倒错乱”,正确的分析就不难做出了。(行拂乱/其所为”“将要使他的所作所为与意愿相左”,或者“扰乱他的所作所为”之意,承前省略主语“天”。行,在这里作“将”讲,“拂乱”是使动用法,是使其违背的意思. ) 对一些拿不准的停顿,先翻译,从现代汉语的角度停顿,以此为参照,进行古文语句节奏的划分,毕竟学生对现代文的语感要强于古文。 例如:七八个星天外,两三点雨山前。学生极易划成33停,译一下,天外闪烁着七八颗星星,山前落下两三滴雨。很容易看出其停顿为:七八个星∕天外,两三点雨∕山前。再如:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。背诵时有的学生常背成:先天下之∕忧而忧,后天下之∕乐而乐。译成现代汉语:在天下人忧之前先忧,在天下人乐之后才乐。显而易见,“在……之前”“在……之后”语意联系紧密。因此停为:先天下之忧∕而忧,后天下之乐∕而乐。确定节句中停顿具体有以下几种方法: 一、句首语助词(又叫句首发语词)、关联词后面应有停顿。 1、文言文中有一些虚词放在句子的开头,强调语气或领起全句乃至全段常用的句首发语词和关联词主要有以下这些:句首发语词:如“至”、“若”、“至若”、“夫”、“若夫”、“盖”、“然”、“则”“然则”、“岂”、“岂若”、“宜”、“诚宜”、“何尝”、“其”、“至于”等。关联词:且、虽、因、“惟”、“故”等。(需要查这些关联词语的含义)诵读时,这些词语后面都应稍加停顿,不能和后面的文字连读。 2、有些表议论、推断、反问等语气的句子,若前面有\'夫\'\'盖\'\'其\'等词领起,朗读的时候,在这些词后应稍加停顿。如: (1)若夫/淫雨霏霏,连月不开?岳阳楼记? (2)盖/大苏泛赤壁云(《核舟记》)(表猜测或推断) (3)其/如土石何?愚公移山?(加强反问语气) (4)岂若/吾乡邻之旦旦有事哉《捕蛇者说》(表反问)译文:哪能像我的邻居们那样天天有这样的遭遇呢 (5)故/君子有不战,战必胜矣《〈孟子〉二章》(表议论) 二、起到总领性的词语后面应有停顿文言文中有些词放在句首,总领主句乃至全段,

感情朗读课文的几种语气 小学语文课本中有90%以上的课文要求我们有感情地朗读,要做到有感情地朗读,必须在理解课文内容、体会作者所要表达的思想感情的基础上,用不同的语气来朗读。例如:喜悦--气满声高。《观潮》中,在人们久等之后,出现潮由远及近的壮观,这段文字要吸足气,高声朗读,读出人们见到大潮时喜悦、兴奋之情。 悲伤--气缓声沉。《十里长街送总理》中,写灵车开来的一段文字,朗读时吐气要缓慢,声音低而深沉,这样才会让人感受到失去总理的悲痛之情。 赞美--气平声柔。《南京长江大桥》中由远及近看大桥的两段文字,朗读时送气要平而匀,声音要柔和,以表达出作者对南京长江大桥的赞美之情。 焦急--气短声促。《手术台就是阵地》中描写敌机轰炸,环境越来越危急的句段,用气断而不连,声速急促,这样才能反映出人们为白求恩生命安全担忧的焦急心情。 狠毒--气粗声重。《"你们想错了"》一课中,敌人在方志敏身上什么都没搜到,气疯了,威吓方志敏的几句话,朗读时送气要粗,声音要重,这样才能把敌人恼羞成怒的神态活现在人们的眼前。 愤恨--气足声硬。《圆明园的毁灭》中写英法联军入侵北京、毁灭圆明园的一段文字朗读时要吸足气,发音铿锵有力,表达出对侵略者的愤恨之情。 陶醉--气舒声平。《瀑布》中描写瀑布声、色、形的语句,如诗如画,朗读时轻轻送气,声音平稳稍慢,听来使人浮想联篇、陶醉其中。 不同的语气可以表达出不同的情感,只要同学们平时好好体会,一定还总结出许多种使用"语气"的方法,把课文读得更加有感情。 1.从语言的基本单位——语句的句型来说,有陈述句、疑问句、感叹句、祈使句四大类.因而在朗诵时,相应有陈述语气,疑问语气,感叹语气,祈使语气的区分。我准备明天到北京出差.(这句话显然是个陈述句,读这句话,要用平铺直叙的陈述语气)你怎么还没有去上班呀?(这句话是个疑问句,读这句话,要用疑惑不解,由衷发问的语气)香港终于回到了祖国的怀抱!(这句话是感叹句,读这句话,要用带有真实情感,有感而发的感叹语气)放下武器,把手举起来!(这句话是祈使句,读这句话,要用声色俱厉,用命令这种祈使语气) 2.从语句表情达意的内容来说,有表情语气、表意语气,表态语气的区分。 1)表意语气。通过这种语气,向听众百哦打字机的意见,意思.用这种语气讲话,句子中通常有相应的语气词,它或者独立成小句,或用于小句末尾,或用于整个句子的末尾.如:对此,你的意见如何呢?(反问)你真的事先一点也不知道吗?(质问)你不要一意孤行,执迷不悟啊。(提醒)排长,敌人上来了,打吧。(催促)您把那本书借给我看几天吧.(请求)站住!否则我就开枪拉.(命令)你上哪?(询问)你昨天怎么旷课啊?(责备)2)表情语气。通过这种语气,向听众表达自己的某种情感.句子中通常也有相应的语气词. 哎呀,这下子可好了。(喜悦)日本鬼子真是坏透了。(愤恨)他这位才华横溢的作家死的太早了。(叹息)这一仗打的真漂亮啊!(赞叹)哦!我终于弄明白了。(醒悟)呸!你这个无耻的叛徒!(鄙视) 3)表态语气。通过这种语气,想听众表达自己的某种态度.句子中有时也用语气词. 他确实尽了最大的努力。(肯定)这件事恐怕难以办到。(不肯定)我不希望看到那样的结果。(委婉)你认为这样做行吗?(商量)这种意见是错误的。(否定)此外,从表达方式来说,又有叙述、描写、抒情、议论、说明等不同的方式,它们各自的语气也不一样。

如何划分文言古诗文中的停顿 停顿有两种:一是句间停顿,就是根据标点符号来确定句与句之间停顿的长短,语调的抑扬;一是句中短暂停顿,它是以词或词组为单位,根据句子成分之间的内在关系来划分的语气停顿。确定节中停顿有以下几种方法: 一、“意义单位划分法”: 文言句朗读的停顿划分可先揣摩意义,再把意思结合紧密的文字,看成一个“意义”单位,则“单位”与“单位”之间往往有一定停顿。 例1、望晚/日照/城郭(《登泰山记》)“望晚”是“向晚”、“傍晚”之意,全句有“望晚”、“日照”、“城郭”三个意义单位。不可读成“望/晚日/照城郭”。 例2、而/不知/太守之/乐其乐也(《醉翁亭记》)“乐其乐”前一“乐”字用做动词,“以……为乐”;后一“乐”字,作名词,“所乐的事”。“乐其乐”即“以其乐为乐”。不可误读成:而/不知/太守之乐/其乐也。 二、“语法结构划分法”: 根据语言顺序处理停顿,即按照“主语——谓语——宾语”、“定语——中心语”、“状语——中心语”、“动补”来停顿,也就是说在主谓之间、谓宾之间、状语与中心语之间、动补之间要作停顿,以使语意明显。 1、?主谓之间、状谓之间、动补之间可作停顿。 例3、寡人/欲以五百里之地/易/安陵(《唐雎不辱使命》) 例4、此/庸夫之怒也(《唐雎不辱使命》) 例5、先帝/不以/臣卑鄙(《出师表》) 例6、受任/于败军之际,奉命/于危难之间(《出师表》) 例7、永之人/争/奔走焉(《捕蛇者说》) 2、?动宾之间,结合紧密时不停顿,但宾语有定语限制或修饰,就须停顿。

例8、故/克之(克之是动宾关系,但宾语为单音节,动宾结合紧密,不需停顿,否则读来反而生硬。) 例9、缘溪/行,忘/路之远近(“路之远近”是忘的宾语,有其修饰限制语,结构完整,自成层次,动宾之间,往往有其停顿。) 3、?几个状语之间虽有停顿,但只相当于现代的顿号级别,可不作停顿。 例10、先帝在时,每与臣/论/此事(“每与臣”有“每”、“与臣”两个状语,可以连读,不必停顿。) 4、?定语与中心语之间一般不停顿。 例11、醉翁之意/不在酒,在乎/山水之间也 三、“文言句式特点划分法”: 要留心文言句式特点,如倒装句(主谓倒装、宾语前置、状语后置、定语后置)、省略句、判断句、被动句、固定结构句等,划分停顿时须维护其古代语言特点和意义的完整。 例12、一鼓/作气,再/而衰,三/而竭(“再”、“三”后省略谓语“鼓”)例13、居/庙堂之高/则/忧其民(“庙堂之高”是定语后置) 例14、此人/一一/为/具言/所闻(“为”是介词,后省略宾语“之”,代桃源村人) 例15、孔子云:“何陋/之有?”(宾语前置句,应调整为“有何陋?”) 例16、刻/唐贤今人诗赋/于其上(“于其上”是状语后置) 例17、亲贤臣,远小人,此/先汉/所以/兴隆也(“所以”在句中是“……的原因”之意,是固定结构;“也”表判断语气,“此……也”是判断句)例18、帝/感/其诚(“感”具有被动意义,“被……所感动”) 四、停顿要体现关键词的管辖范围。 例19、殚/其地之出,竭/其庐之入(“殚”、“竭”是关键词)

朗诵技巧之语调 朗诵,指清清楚楚的高声诵读。就是把文字作品转化为有声语言的创作活动。那么朗诵应该怎么读呢?语调是怎么样的呢?今天给大家分享一些朗诵语调的小技巧,希望对大家有所帮助。 朗诵技巧之语调 一、什么是句调(语调)? 在汉语中,字有字调,句有句调。我们通常称字调为声调,是指音节的高低升降。 而句调是指语句的高低升降,我们也称之为语调。句调是贯穿整个句干的,只是在句未音节上表现得特别明显。 句调根据表示的语气和感情态度的不同,可分为四种:升调、降调、平调、曲调。 语调是有声语言所特有的,它是句子的语音标志,任何句子都带有一定的语调。借助语调,有声语言才有极强的表现力。 同样一个“我”字,采用不同的语调可以回答各种不同的问题: ①谁是班长?;;我。(语调平稳,句尾稍抑) ②你的电话!;;我?(语调渐升,句尾稍扬) ③谁负得了这个责任?;;我!(语调降得既快又低) ④你来当班长!;;我?!(语调曲折) 可见,朗读中的语调是细致而复杂的,它可以表达各种丰富的感

情。 二、四种基本的语调 语调是千变万化的,它的基本类型只有以下四种。 (一) 平调(→) ;;语调平稳,没有明显的升降变化。(语句音高变化不明显)。 一般用于不带特殊感情的陈述和说明,以及表示迟疑、深思、冷淡、悼念、追忆、庄严等思想感情的句子。 1、在我的家里,珍藏着一件白色的确良衬衫。 (《一件珍贵的衬衫》) 2、在一个睛朗的下午,总部和党校的同志刚做完宿营准备工作,朱总司令来到了。(刘坚《草地晚餐》) 3、愿母亲在地下安息! (朱德《回忆我的母亲》) 4、我到现在终于没有见,大约孔乙已的确死了。(鲁迅《孔乙已》) (二)升调(↑);;语句音高由低逐渐升高(句子开头低,句尾明显升高)。 常用于表示疑问、反诘、惊异、命令、呼唤、号召的句子: 1、“这儿到底出了什么事?”奥楚蔑洛夫挤进人群里去,问道,“你在这儿干什么?你究竟为什么举着那个手指头……谁在嚷?” (契诃夫《变色龙》)

文言文朗读停顿方法指导 1、一个完整的句子是由主语、谓语、宾语组成的。文言句子的朗读停顿往往在主谓之间、动宾之间。如: (1)予/尝求/古仁人之心。 (2)居/庙堂之高/则忧/其民。 2、句首语气词(或发语词),表示将发表议论,提示原因,如 “盖”“夫”“若夫”等,往往在发语词后进行停顿。如: (1)盖/简桃核修狭者/为之。 (2)夫/环而攻之。 3、若句首出现连词,如“若”“而”“然则”“于是”等;或表总结性的词语,如“故”“是以”“是故”等,往往在这些词语的后面要加以停顿。如连词在句子的中间,就应该在连词前面停顿。如: (1)若/无兴德之言。 (2)而/山不加增。 (3)夫/环而攻之/而不胜。 4、提前的状语,应在其后和主语间停顿。如: (1)俄而/百千人/大呼。 (2)中/轩敞者/为舱。 5、动词与它所带的补语之间应停顿。如: (1)舜/发/于畎亩之中。

(2)受任/于败军之际,奉命/于危难之中。 6、句子成分倒置处一般要停顿。如: (1)作亭者/谁。 (2)何陋/之有? 以上是应该停顿的地方,下面介绍一般不能停顿的几种情况: 1、修饰语与中心语之间一般不能停顿。如: 予/尝求/古仁人之心。 2、“所字”“者字”等固定句式中间不能停顿。如: 所识穷乏者/得我/而为之。 3、介宾短语之间不能停顿。如: 颓然/乎其间者。 4、起舒缓语气作用、调音节作用的“之”的前后不能停顿。如: (1)予/独爱/莲之出淤泥/而不染。 (2)医之好治不病/以为功。 5、否定词与其中心语之间不能停顿。如: (1)小惠/未偏,神/弗福也。 (2)城/非不高也。 其实,划分文言句子的朗读节奏远远不止这些方法,而这些方法也不是孤立 使用的,要正确划分朗读节奏,还是要准确理解文句的意思,把握住其内在的逻辑意义。

文言文句子朗读节奏划分(文言断句)学案 【学习目标】 1、能正确的掌握文言文句子朗读节奏划分的方法。 2、培养学生阅读文言文的能力。 3、加深对文言文课文内容的理解。 【学习重难点】 能正确的掌握文言文句子朗读节奏划分的方法 【学时安排】 一课时 【学习过程】 一、考点说明 读清句读,正确停顿是诵读文言文的要求之一。停顿有两种:一是句间停顿,就是根据标点符号来确定句与句之间停顿的长短,语调的抑扬;一是句中短暂停顿,它是以词或词组为单位,根据句子成分之间的内在关系来划分的语气停顿。

正确地进行句中停顿,是以把握句子里的词意和语法结构为前提的,因此解答这类题时可以先将句子翻译出来确定地理解文意,把意思结合紧密的文字,看成一个“意义单位”,“单位”与“单位”之间往往需要一定的停顿;在分析语法结构时可先抓动词,把跟动词有关的前后各词联系起来,观察句子的整体,往前找主语,往后宾语,再旁及其它成分,这样就可以确定句子的语法结构,依此确定句中停顿。 二、知能图谱 读是语言能力的一个重要方面,而句中停顿,特别是文言文中的阅读停顿是阅读能力的重要体现。有以下六种情况注意停顿。 1、主谓之间要停顿。 2、谓宾之间要停顿。 3、谓语中心语和介宾短语之间要停顿。 4、“古二今一”之间要停顿。 5、关联词后面要停顿。 6、总领性词语后面要停顿。 三、方法指导 确定节中停顿有以下几种方法: 1、句首语助词(又叫句首发语词)、关联词后面应有停顿。文言文中有一些虚词放在句子的开头,强调语气或领起全句乃至全段。常用的句首发语词和关联词主要有以下这些:

(1)句首发语词:如“至”“若”“至若”“夫”“若夫”“盖”“然”“则” “然则”“岂”“岂若”“宜”“诚宜”“何尝”“其”等。 例如至若春和景明若夫淫雨霏霏然则北通巫峡诚宜开张圣廷 (2)关联词:“且”“虽”“因”“惟”“故”等。 例如且焉置土石虽我之死故天将大任于/是人也其如土石何 诵读时,这些词语后面都应稍加停顿,不能和后面的文字连读。 2、古代是两个单音节词,而现代汉语中是一个双音节词的,要分开读。如: ①故天将大任于/是人也。②可/以一战。③中/间力拉崩倒之声。 例①中的“于是”,“于”是介词,“给”的意思“是”是代词,“这”的意思,它们都应分开来读。例②中“可以”是两个单音词,“可”是能愿动词,“可以”的意思,“以”是介词,“用来”的意思。例③中的“中间”,“中”是“中间”,“间”是“夹杂”。 3、根据语言顺序来停顿,即按照“主语—谓语—宾语”“状语—谓语”“动词—补语”来停顿,也就是说,在主语和谓语之间、动词和补语之间要作停顿(定语与中心词之间一般不停顿),以使语意明显。如: ①先帝/不以/臣卑鄙。“臣卑鄙”是主谓短语作宾语,不能读成“先帝/不以臣/卑鄙”。

朗读指导中的重音、停顿、语速、语气、语调 重音实为音强,在句子中可分为两类:一类与语法结构有关,称为“结构重音”;另一类与说话人强调的某个意思有关,称为“强调重音”。 结构重音是指说话人无特殊需要强调的情况下反映出来的,与语法结构有关的重音。大致规律如下: 1、主谓句中谓语要重读。 如:风停了,雨住了。 大水冲来,房屋倒了。 春天的脚步近了。 2、动宾句子中宾语要重读。 如:这叫中国石。 皂荚树像大伞。 3、补语要重读。 如:跑得快,跳得高。 在绿叶间,花儿显得更加艳丽。 大家都乐得前俯后仰。 4、表示特指的疑问词要重读。 如:谁在那里? 你的家在哪里? 5、修饰语要重读。 如:古井像一位温情的母亲。 五星红旗高高地飘扬。 强调重音无固定位置,要根据说话人强调的意思决定。朗读时可通过上下文联系得到启示。例如《趵突泉》第三自然段中一句:“永远那么晶莹,那么活泼。”离开上下文,便可以赋予多种不同的强调重音:

永远那么晶莹,那么活泼。(强调水流的欢快不是吗?) 永远那么晶莹,那么活泼。(强调就是那样的。) 永远那么晶莹,那么活泼。(强调水花的透明与闪亮。) 永远那么晶莹,那么活泼。(强调总是那样。) 但是,联系上下文,稍作思考就会知道,应是第四种情况,重音在“永远”上,这样才能与上文的“没昼没夜”,下文的“永远……不知疲倦”相照应,充分表现原文的思想感情。 除此之外,强调重音切忌割裂句子。往往在把句子分段之后会产生片面性。例如“人们存心要干凶恶残酷的坏事情,那是很容易找到借口的。”这句话如果分段来看,很容易误认为重音在修饰成分“凶恶残酷”或者在宾语“借口”上。但是纵观全句(假设复句)就不难发现,作者愿意是说明“欲加之罪,何患无辞”,所以很显然,重音应该放在“存心”和“很容易”上。这样,两个分句才能相互响应,起到相得益彰的作用。特别是作为故事的结尾,更不可能仍停留在事情的表面而不去提示道理,不是吗? 在实际的朗读中,结构重音与强调重音往往并存,相比之下,强调重音更为明显,此时结构重音便要服从强调重音。 停顿 停顿是生理上的需要,说话需要气息,气息有长有短,但总得换气,所以必然有停顿;同时又是表达上的需要,它是划分语言层次,表达语意的重要手段。停顿大体上也可以分为两类: 一类与结构有关的称为结构停顿。 例如“咬死了邻居的狗。”到底是“邻居死了”,还是“邻居的狗死了”呢?显然有一个层次关系。 “咬死了/邻居的//狗。”(第一处停顿时间长,第二处停顿的时间短,则死的是“狗”。) “咬死了//邻居的/狗。”(第一处停顿时间短,第二处停顿时间长,则死的便是“邻居”。) 再如“花下,/成群的蜜蜂嗡嗡地闹着,//大小蝴蝶飞来飞去。”表面上看,两处停顿似乎是同级的,但其实并非如此。若两处停顿时间一样长或是后一处长于前一处,则感觉蝴蝶就不是在“花下”飞了,这是违背愿意的。

文言文句子朗读节奏划分(文言断句) 一、考点说明 读清句读,正确停顿是诵读文言文的要求之一。停顿有两种:一是句间停顿,就是根据标点符号来确定句与句之间停顿的长短,语调的抑扬;一是句中短暂停顿,它是以词或词组为单位,根据句子成分之间的内在关系来划分的语气停顿。 正确地进行句中停顿,是以把握句子里的词意和语法结构为前提的,因此解答这类题时可以先将句子翻译出来确定地理解文意,把意思结合紧密的文字,看成一个“意义单位”,“单位”与“单位”之间往往需要一定的停顿;在分析语法结构时可先抓动词,把跟动词有关的前后各词联系起来,观察句子的整体,往前找主语,往后宾语,再旁及其它成分,这样就可以确定句子的语法结构,依此确定句中停顿。 二、知能图谱 读是语言能力的一个重要方面,而句中停顿,特别是文言文中的阅读停顿是阅读能力的重要体现。有以下六种情况注意停顿。 1、主谓之间要停顿。 2、谓宾之间要停顿。 3、谓语中心语和介宾短语之间要停顿。 4、“古二今一”之间要停顿。 5、关联词后面要停顿。 6、总领性词语后面要停顿。 三、方法指导 确定句中停顿有以下几种方法: 1、句首语助词(又叫句首发语词)、关联词后面应有停顿。文言文中有一些虚词放在句子的开头,强调语气或领起全句乃至全段。常用的句首发语词和关联词主要有以下这些: (1)句首发语词:如“至”“若”“至若”“夫”“若夫”“盖”“然”“则”“然则”“岂”“岂若”“宜”“诚宜”“何尝”“其”等。 例如:至若春和景明若夫淫雨霏霏然则北通巫峡诚宜开张圣听 (2)关联词:“且”“虽”“因”“惟”“故”等。 例如:且焉置土石虽我之死故天将大任于/是人也其如土石何

文言文朗读节奏的划分 有以下六种情况注意停顿。 1、主谓之间要停顿。 2、谓宾之间要停顿。 3、谓语中心语和介宾短语之间要停顿。 4、“古二今一”之间要停顿。 5、关联词后面要停顿。 6、总领性词语后面要停顿。 一、根据句子的结构成分,按照“主/谓/宾”的原则进行划分 朗读停顿往往在主谓之间或动宾之间。如: 1、予/ 尝求/ 仁人之心(《岳阳楼记》); 2、率/ 妻子/ 邑人/ 来此绝境(《桃花源记》)。 二、按照“动宾/动宾”的形式划分 三、按照“而前则前”的原则划分(连词“以、于、为”同样如此) 如1、《鱼我所欲也》中“由是/则可以辟患/而有不为也”;“万钟/则不辨礼义/而受之”;2、《生于忧患,死于安乐》中“入/则无法家拂世,出/则无敌国外患者”。 但也有句子,如“然则何时而乐耶”这句话应是“然则/何时/而乐耶”因为“则”的前面没有另一层实在的内容,属于一种单句,它的划分就只能是“则后”了。 由此看来,按照“而前则前”原则进行划分的句子,它的内容必须是两层或两层以上的关系,它的前后两层意思必须同时出现,这样它的节奏划分才有可能是正确的,否则,这一原则就不是正确的了。 四、根据句首的语气词来划分 有些句子句首含语气词(发语词),表示将发表议论,提示原因,如“盖”、“夫”(读“ f ú)、窃、惟、凡;或表敬副词,如“请、敬”,往往在发语词后进行停顿,如: 1、盖/ 一岁之犯死者/ 二焉(《捕蛇者说》); 2、夫/ 环而攻之/ 而不胜(《得道多助失道寡助》)。 五、根据句首的连词或总结性的词语来划分 若句首出现表假设、转折等的连词,如“若”、“而”、“然则”等;或表总结性的词语,如“故”、“是故”等,往往在这些词语的后面要加以停顿。如: 1、若/ 止印三二本,未为简易。(《活板》) 2、而/ 山不加增(《愚公移山》)

朗读指导中的重音、停顿、语速、语气、语调重音实为音强,在句子中可分为两类: 一类与语法结构有关,称为“结构重音”;另一类与说话人强调的某个意思有关,称为“强调重音”。 结构重音是指说话人无特殊需要强调的情况下反映出来的,与语法结构有关的重音。大致规律如下: 1、主谓句中谓语要重读。 如: 风停了,雨住了。 大水冲来,房屋倒了。 春天的脚步近了。 2、动宾句子中宾语要重读。 如: 这叫xxxx。 皂荚树像大伞。 3、补语要重读。 如: 跑得快,跳得高。 在绿叶间,花儿显得更加艳丽。 大家都乐得前俯后仰。 4、表示特指的疑问词要重读。

如: 谁在那里? 你的家在哪里? 5、修饰语要重读。 如: 古井像一位温情的母亲。 xx高高地飘扬。 强调重音无固定位置,要根据说话人强调的意思决定。朗读时可通过上下文联系得到启示。例如《趵突泉》第三自然段中一句: “永远那么晶莹,那么活泼。”离开上下文,便可以赋予多种不同的强调重音: 永远那么晶莹,那么活泼。(强调水流的欢快不是吗?) 永远那么晶莹,那么活泼。(强调就是那样的。) 永远那么晶莹,那么活泼。(强调水花的透明与闪亮。) 永远那么晶莹,那么活泼。(强调总是那样。) 但是,联系上下文,稍作思考就会知道,应是第四种情况,重音在“永远”上,这样才能与上文的“没昼没夜”,下文的“永远……不知疲倦”相照应,充分表现原文的思想感情。 除此之外,强调重音切忌割裂句子。往往在把句子分段之后会产生片面性。 例如“人们存心要干凶恶残酷的坏事情,那是很容易找到借口的。”这句话如果分段来看,很容易误认为重音在修饰成分“凶恶残酷”或者在宾语“借口”上。但是纵观全句(假设复句)就不难发现,作者愿意是说明“欲加之罪,何患无

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 朗读的语气有哪些 喜悦--气满声高。《观潮》中,在人们久等之后,出现潮由远及近的壮观,这段文字要吸足气,高声朗读,读出人们见到大潮时喜悦、兴奋之情。 悲伤--气缓声沉。《十里长街送总理》中,写灵车开来的一段文字,朗读时吐气要缓慢,声音低而深沉,这样才会让人感受到失去总理的悲痛之情。 赞美--气平声柔。《南京长江大桥》中由远及近看大桥的两段文字,朗读时送气要平而匀,声音要柔和,以表达出作者对南京长江大桥的赞美之情。 焦急--气短声促。《手术台就是阵地》中描写敌机轰炸,环境越来越危急的句段,用气断而不连,声速急促,这样才能反映出人们为白求恩生命安全担忧的焦急心情。 狠毒--气粗声重。《"你们想错了"》一课中,敌人在方志敏身上什么都没搜到,气疯了,威吓方志敏的几句话,朗读时送气要粗,声音要重,这样才能把敌人恼羞成怒的神态活现在人们的眼前。 愤恨--气足声硬。《圆明园的毁灭》中写英法联军入侵北京、毁灭圆明园的一段文字朗读时要吸足气,发音铿锵有力,表达出对侵略者的愤恨之情。 陶醉--气舒声平。《瀑布》中描写瀑布声、色、形的语句,如诗如画,朗读时轻轻送气,声音平稳稍慢,听来使人浮想联篇、陶醉其中。 不同的语气可以表达出不同的情感,只要同学们平时好好体会,一定还总结出许多种使用"语气"的方法,把课文读得更加有感情。 朗读课文有哪些技巧? 首先对课文要熟悉,有感情,语气有轻重,注意节奏。重要的是对课文有个整体的理解和 把握,才能决定使用什么样的感情和语气。1、朗读的基调:基调是指作品的基本情 调,即作品的总的态度感情,总的色彩和分量。任何一篇作品,都会有一个统一完整的基 调。朗读作品必须有宏观的把握,并对其整体态度、情感进行准确处理。2、朗读的语气:语气,又叫语调,它是能够表达说话人思想感情的语句的声音形式,也就是说话的调子、 味道。语气具有重要的表达作用。它不仅赋予语句以抑扬顿挫的特点,而且传达一定的思 想感情,调动听者的情绪,造成某种意境,增强语言的表现力。情感语气、人物语气、形式语气。3、朗读的节奏:朗读的节奏表现在“有张有弛,张驰相间;有疏有密,疏 密有致;抑扬顿挫,和谐流畅。” 4、朗读的个性:每个人对文本的理解、体会各有不 同,读出来的感情也就各不相同。所谓:一千个读者心中有一千个哈姆雷特。补充:还要