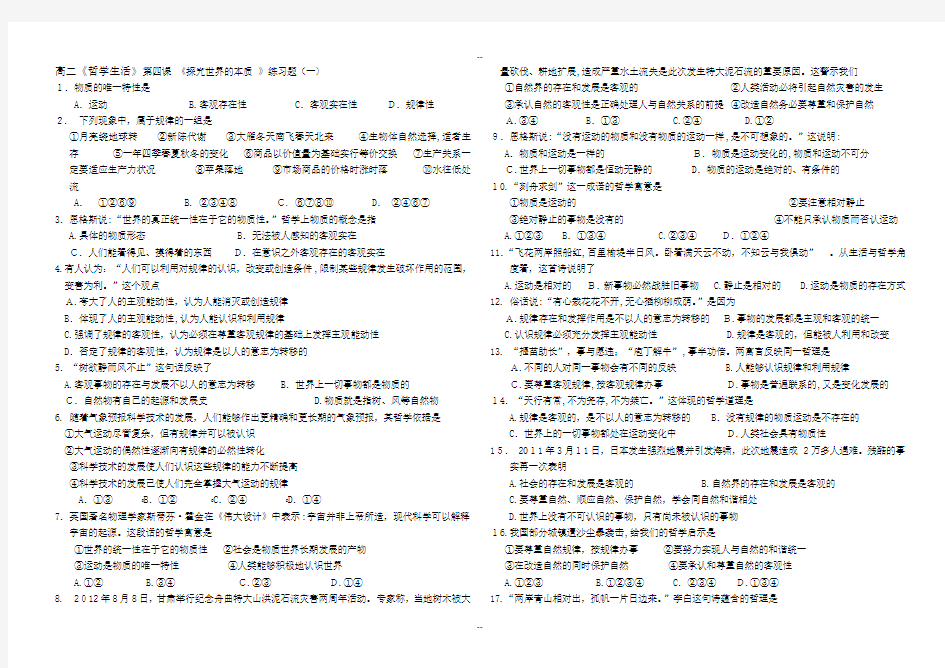

高二《哲学生活》第四课《探究世界的本质》练习题(一)

1.物质的唯一特性是

A.运动 B.客观存在性C.客观实在性D.规律性

2. 下列现象中,属于规律的一组是

①月亮绕地球转②新陈代谢③大雁冬天南飞春天北来④生物体自然选择,适者生

存⑤一年四季春夏秋冬的变化⑥商品以价值量为基础实行等价交换⑦生产关系一定要适应生产力状况⑧苹果落地⑨市场商品的价格时涨时落⑩水往低处流

A.①②⑥⑨ B. ②③④⑧C. ⑥⑦⑧⑩D.②④⑥⑦

3.恩格斯说:“世界的真正统一性在于它的物质性。”哲学上物质的概念是指

A.具体的物质形态 B.无法被人感知的客观实在

C.人们能看得见、摸得着的东西D.在意识之外客观存在的客观实在

4.有人认为:“人们可以利用对规律的认识,改变或创造条件,限制某些规律发生破坏作用的范围,

变害为利。”这个观点

A.夸大了人的主观能动性,认为人能消灭或创造规律

B.体现了人的主观能动性,认为人能认识和利用规律

C.强调了规律的客观性,认为必须在尊重客观规律的基础上发挥主观能动性

D.否定了规律的客观性,认为规律是以人的意志为转移的

5.“树欲静而风不止”这句话反映了

A.客观事物的存在与发展不以人的意志为转移B.世界上一切事物都是物质的

C.自然物有自己的起源和发展史 D.物质就是指树、风等自然物

6. 随着气象预报科学技术的发展,人们能够作出更精确和更长期的气象预报,其哲学依据是

①大气运动尽管复杂,但有规律并可以被认识

②大气运动的偶然性逐渐向有规律的必然性转化

③科学技术的发展使人们认识这些规律的能力不断提高

④科学技术的发展已使人们完全掌握大气运动的规律

A.①③?B.①②?C.②④?D.①④

7.英国著名物理学家斯蒂芬·霍金在《伟大设计》中表示:宇宙并非上帝所造,现代科学可以解释宇宙的起源。这段话的哲学寓意是

①世界的统一性在于它的物质性②社会是物质世界长期发展的产物

③运动是物质的唯一特性④人类能够积极地认识世界

A.①②

B.③④C.②③D.①④

8. 2012年8月8日,甘肃举行纪念舟曲特大山洪泥石流灾害两周年活动。专家称,当地树木被大

量砍伐、耕地扩展,造成严重水土流失是此次发生特大泥石流的重要原因。这警示我们

①自然界的存在和发展是客观的②人类活动必将引起自然灾害的发生

③承认自然的客观性是正确处理人与自然关系的前提④改造自然务必要尊重和保护自然

A.③④ B.①③ C.②④ D.①②

9.恩格斯说:“没有运动的物质和没有物质的运动一样,是不可想象的。”这说明: A.物质和运动是一样的B.物质是运动变化的,物质和运动不可分

C.世界上一切事物都是恒动无静的 D.物质的运动是绝对的、有条件的

10.“刻舟求剑”这一成语的哲学寓意是

①物质是运动的②要注意相对静止

③绝对静止的事物是没有的④不能只承认物质而否认运动

A.①②③ B.①③④ C.②③④D.①②④

11.“飞花两岸照船红,百里榆堤半日风。卧看满天云不动,不知云与我俱动”。从生活与哲学角度看,这首诗说明了

A.运动是相对的B.新事物必然战胜旧事物 C.静止是相对的 D.运动是物质的存在方式

12. 俗话说:“有心栽花花不开,无心插柳柳成荫。”是因为

A.规律存在和发挥作用是不以人的意志为转移的B.事物的发展都是主观和客观的统一

C.认识规律必须充分发挥主观能动性

D.规律是客观的,但能被人利用和改变

13. “揠苗助长”,事与愿违;“庖丁解牛”,事半功倍。两寓言反映同一哲理是

A.不同的人对同一事物会有不同的反映 B.人能够认识规律和利用规律

C.要尊重客观规律,按客观规律办事D.事物是普遍联系的,又是变化发展的

14.“天行有常,不为尧存,不为桀亡。”这体现的哲学道理是

A.规律是客观的,是不以人的意志为转移的 B.没有规律的物质运动是不存在的

C.世界上的一切事物都处在运动变化中D.人类社会具有物质性

15. 2011年3月11日,日本发生强烈地震并引发海啸,此次地震造成2万多人遇难。残酷的事实再一次表明

A.社会的存在和发展是客观的

B.自然界的存在和发展是客观的

C.要尊重自然、顺应自然、保护自然,学会同自然和谐相处

D.世界上没有不可认识的事物,只有尚未被认识的事物

16.我国部分城镇遭沙尘暴袭击,给我们的哲学启示是

①要尊重自然规律,按规律办事②要努力实现人与自然的和谐统一

③在改造自然的同时保护自然④要承认和尊重自然的客观性

A.①②③

B.①②③④C.②③④D.①③④

17.“两岸青山相对出,孤帆一片日边来。”李白这句诗蕴含的哲理是

A.事物的运动是相对的、无条件的 B.在一定条件下,任何事物都处于运动状态

C.动中有静,静中有动 D.运动是静止的特殊状态

18.哲学家克拉底鲁认为“人一次也不能踏进同一条河流”。克拉底鲁的观点

A.正确地说明了物质和运动的辩证关系B.否认了事物的相对静止

C.夸大了事物的相对静止 D.否认了物质是运动的承担者

19.“今人不见古时月,今月曾经照古人。”是李白《把酒问月》中的名句。这句诗蕴涵的哲理是A.一切事物都是运动变化的,静止状态是不存在的

B.任何事物都是绝对运动与相对静止的统一体

C.事物运动是有规律的

D.运动是相对的,静止是绝对的

20.古希腊哲学家赫拉克利特曾经说过“人不能两次踏入同一条河流”,这句话说明A.动中有静,静中有动B.运动是绝对的、无条件的

C.运动是物质的根本属性D.静止是相对的、有条件的

21. 材料一:(王守仁)你未看此花时,此花与你同归于寂,你来看此花时,则此花颜色一时明白起来,偏知此花不在你的心外。

材料二:理生万物,理主动静,未有此气,先有此理,万一山河大地都陷了,毕竟理却还在这里……

若在理上看,则虽未有物,而已有物之理。

材料三:我国北宋哲学家张载提出了以“气”为核心的宇宙结构说。他认为世界是由两部分构成的,一部分是看得见的万物,一部分是看不见的,而两部分都是由“气”组成的。

(1)材料一和材料二所反映的观点分别是什么?二者有什么共同点?

(2)材料三集中体现了什么观点?这一观点有何局限性?22. 材料一:我国是一个土地沙化非常严重的国家,目前,土地沙化面积达169万平方公里,并且以

每年2460平方公里的速度扩展。导致我们沙化土地蔓延的原因,最主要的就是利益驱动下的不合理的人为活动。

材料二:面对土地沙化蔓延的严峻形势,社会各界对防沙事业日益关注,全民防沙治沙意识明显增强。全国人大常委会通过了《中华人民共和国防沙治沙法》,标志着我国防沙治沙的工作从此进入法制化轨道。通过努力,我国的治沙工作取得了显著成绩。

运用“客观规律”的相关知识,对上述材料进行分析。

第四课《探究世界的本质》练习题(一) 高二政治备课组(9.22) 1-20 CDDBA ADABB CACAB BCBBA

21.(1)材料一和材料二所反映的观点分别是什么?二者有什么共同点?(8分)材料一把人的主观精神当成第一性的东西,认为整个客观事物乃至整个世界都依赖与人的主观精神的主观唯心主义观点;(3分)

材料二把客观精神看作世界主宰和本原,认为世界只是这些客观精神的外化和表现的客观唯心主义观点。(3分)

二者的共同点都是把意识当作世界的本原。(2分)

(2)材料三集中体现了什么观点?这一观点有何局限性?(6分)

(2)答:材料二中的观点认为“气”是万物之源,把物质的具体形态当作世界的本原,属于古代朴素唯物主义观点。(3分)这一观点只是一种可贵的猜测,没有科学依据;它把物质归结为具体的物质形态,把复杂问题简单化了。(3分)

22.运用“客观规律”的相关知识,对上述材料进行分析。

答:①规律是事物运动过程中固有的本质的、必然的、稳定的联系。规律是客观的,普遍的。规律客观性普遍性原理要求我们要按规律办事。违背规律,就会受到规律的惩罚。我国土地沙化的面积不断扩大就是人们盲目追求经济发展,违背客观规律的表现。

②在规律面前,人并不是无能为力的,人们可以认识和把握规律发生作用的条件和形式利用规律,改造世界,造福人类。我国在治理沙化过程中,取得了显著成绩,是利用规律的表现。