历史文献学(含:敦煌学、古文字学)

专业及学科点介绍

历史文献学(含:敦煌学、古文字学)专业创建于1979年,于1984年获得硕士学位授予权,1998年获得了历史文献学的博士学位授权点,成为国家唯一的敦煌学博士学位授权点。1998年,兰州大学与敦煌研究院联合共建,取得了强强联合、优势互补的效果,同年,历史文献学被甘肃省教委批准为1999至2001年度省级重点学科. 1999年12月兰州大学敦煌学研究所被批准入选为首批教育部人文社会科学重点研究基地,是当时西部地区唯一的文科重点研究基地。敦煌学重点研究基地的设立,确立了兰州大学敦煌学研究的中心地位,极大地促进了兰州大学敦煌学研究的学术水平和学科建设。2002年经人事部评审批准,建立了兰州大学历史学(敦煌学)博士后科研流动站。2007年又进入国家重点学科(培育)行列,在学科点的建设上取得明显成效,成为了具有硕士、博士、博士后流动站的培养体系完整的学科。

培养目标

通过系统的专业课程学习和严格的学术训练、专业研究,使研究生具有较高的政治素质和良好的学风,能够掌握历史文献学与历史研究的基本理论、基本知识和基本技能,了解学科发展的最新动态,具有创造性思维和独立从事科学研究的能力,既能在高校和科研机构从事教学与研究工作,又能承担政府部门和企事业单位的对策研究以及宣传、出版等方面的实际工作。熟练掌握一门外语,包括听、说、读、写等,具有熟练的微机操作能力和电子文献信息检索能力。

主要研究方向及研究内容

1、敦煌文献整理研究。

2、敦煌石窟佛教艺术研究。

3、隋唐五代西北区域史研究。

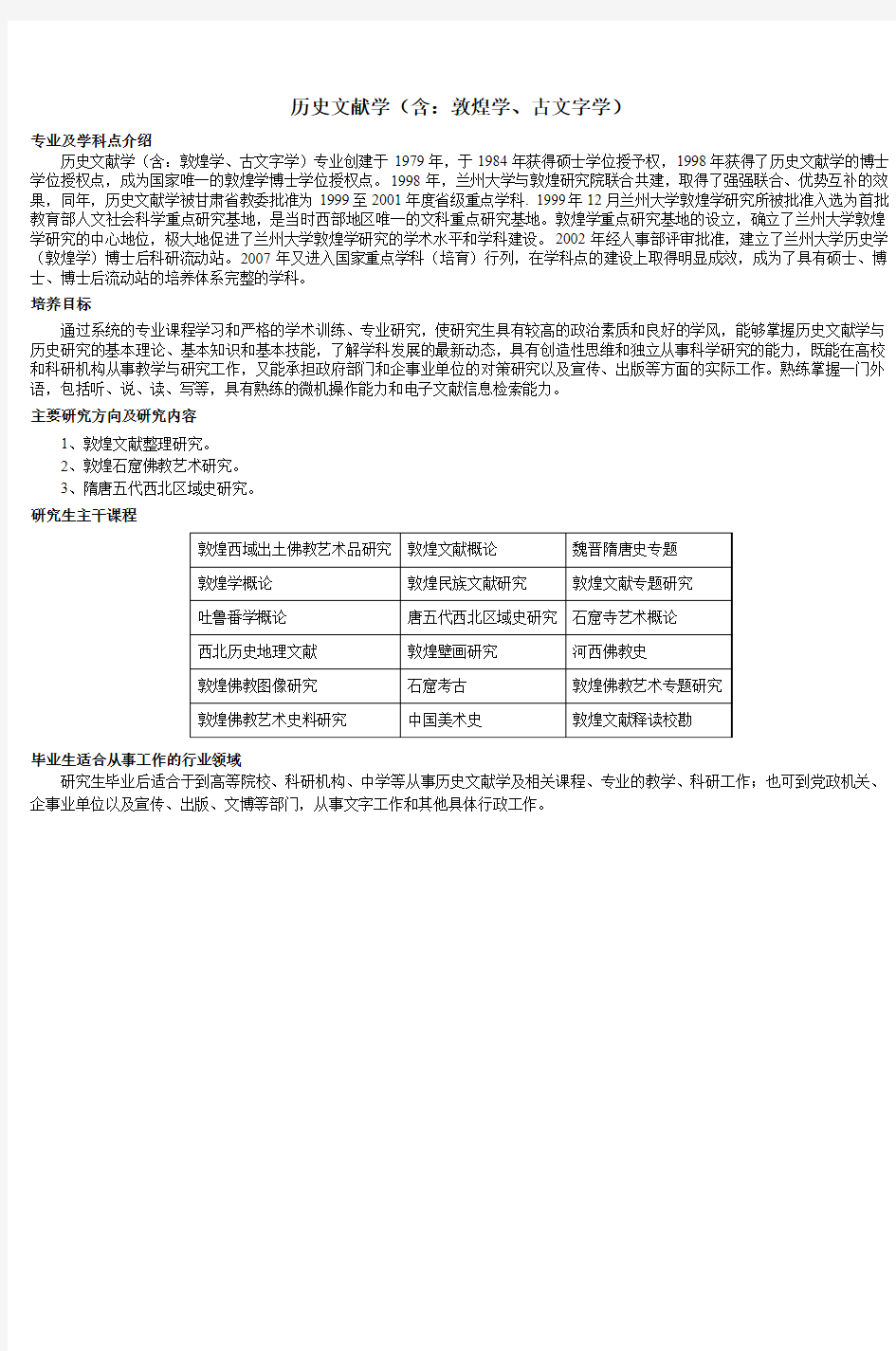

研究生主干课程

毕业生适合从事工作的行业领域

研究生毕业后适合于到高等院校、科研机构、中学等从事历史文献学及相关课程、专业的教学、科研工作;也可到党政机关、企事业单位以及宣传、出版、文博等部门,从事文字工作和其他具体行政工作。

文献:文献是指以文字、符号、图像、声音等为主要记录手段的一切知识和信息的载体。“文献”一词出自于《论语八佾》篇中,(先秦)“文”与“献”是两个词,“文”指文章典籍;“献”指贤人贤才,特指博学多闻、熟悉礼仪掌故的人。(汉唐以后)“文”是叙事的依据,“献”则是论事的依据。马端临的《文献通考》中对“献”的解释已经与本义发生变化,“献”的含义已日益向“文”转化。自此以后,人们对“文献”的概念,逐渐变为专指文字记载的东西。1983年7月2日发布的国家标准《文献著录总则》把文献规定为“记录有知识的一切载体”。我们对文献的定义是(见句首)。与传统的“文献”含义相比较,现代“文献”含义不仅包罗了传统意义上有文字记载的一切图书资料,掌握某一方面知识技艺的专门人才,还囊括了现代所有的知识记录和信息载体。 作用:文献是人类文明的重要构成部分,是推动社会发展的有力工具之一。文献具有存储信息、传递信息两大基本功能。 历史文献学:历史文献学是对历史文献的载体形式、内容类别、典藏传播、整理利用以及历史发展进行研究,进而探索其特征和规律的学问。其任务在于为各种学术文化的研究提供翔实的资料,尤其要为历史学的研究建立坚实可靠的史料基础。(古代多属于校雠学的范畴) 文献学的成就:1.廓清后世对经书的误解和歪曲 2.钩稽考证汉人经说 3.撰著新疏新解4.汇释群经(《皇清经解》、《皇清经解续编》) 甲骨文献:又称“卜辞文献”,是殷人占卜的记录,是我国现存最古老的文献。王懿荣是甲骨文献价值的第一位鉴定人。刘鹗《铁云藏龟》,是我国第一部甲骨文著录专书。 金石文献:分别是指以金属和石质材料为载体的文字记录。金文文献:在青铜器上铸刻文字,始于夏商,盛于周代。石刻文献起源大体与金文文献同步。石经是儒家经典的大型石刻文献。始于汉魏,绵延到清代,内容由“七经”发展到“十三经”。墓志碑刻是古代石刻文献的主体,现存最早的碑刻文献著录是欧阳修的《集古录跋尾》。 金石学:对各种青铜器和石刻进行全面研究的一门学问。 经部文献:包括儒家经典“十三经”、历代学者对儒家经典的各种注释阐发之书以及为解经需要而衍生的各种文字、音韵、训诂方面的典籍。 十三经:儒家十三中经典的合称。十三经的概念是在历史上逐渐形成的,其发展演变过程是:汉代把《易》、《诗》、《书》、《礼》、《春秋》立于学官,名“五经”(“熹平石经”);唐代增加《周礼》、《仪礼》、《公羊》、《榖梁》四种,名“九经”;唐文宗开成间刻石于国子学,又增加《孝经》、《论语》、《尔雅》,称“十二经”(“开成石经”);到宋代,复增《孟子》,合称“十三经”。“十三经”是经部文献的核心,是集我国古代儒家经典之大成的总集。 十三经注疏:汉代及魏晋时代学者对十三经所作的注和唐宋时代学者所作的疏,合称“十三经注疏”。 二十四史:形成过程是:“前四史”是《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》;“前四

第一节 汉字的産生及其发展简况 ●汉字的産生 ●汉字结构方式的发展 ●汉字的形体演变 幻灯片5 仓颉造字的传说 ●《吕氏春秋》:仓颉作书; ●《韩非子·五蠧篇》:“仓颉之作书也,自环者谓之私,背私谓之公”; ●《淮南子·本经训》:“昔者仓颉作书而天雨粟,鬼夜哭”; ●《说文叙》:“黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契”。 ●《荀子·解蔽》:“好书者众矣,而仓颉独传者,一也。” 幻灯片6 文字的起源 ●文字産生以前的记事方法: ●结绳 ●契刻 ●图画 幻灯片7 实物记事之——结绳 ●《周易集解》引《九家易》云:“古者无文字。其有约誓之事,事大大其绳,事小小其 绳。结之多少,随物众寡,各执以相考,亦足以相治也。” 幻灯片8 中国古代结绳记事 幻灯片9 ●秘鲁印第安人就曾经有过结绳的历史,如单结表示数量十,双结表示百,还有用以表示 人口、土地界域、甚至于刑法及部族兵卒等的内容。 ●我国云南的独龙族人外出时也曾以在绳子上打结来计算日子,哈尼族等少数民族也曾长 期使用结绳的方法来记事。 幻灯片10 古秘鲁结绳记事 幻灯片11 契刻 ●所谓契刻,就是用尖硬工具在陶器、竹木等物上刻画记号,用以计数或记事。

●云南红河哈尼族过去使用契约木刻: ●以“·”代表一元,以“︱”代表十元,“×”代表五十元 幻灯片12 若合符契 ●《墨子·公孟篇》:“是数人之齿,而以为富。” ●俞樾《诸子平议》说:“齿者,契之齿也。古者刻竹木以记数,其刻处如齿,故谓之齿。 《易林》所谓符左契右,相与合齿是也。” ●《战国策·齐策四》:“于是约车治装,载券契而行。” 幻灯片13 陶器刻符 ●河南 ●偃师县 ●二里头 ●文化遗址 幻灯片14 ●西安半坡、临潼、姜寨仰韶文化遗址发现的陶器、陶片上共有刻画符号65个,其他地 方发现的也不少,这些属于原始社会晚期的刻符是否可看作文字,学术界尚有争议。幻灯片15 文字产生的一般过程 ●刻画符号→图画、图腾→文字图画(文字的萌芽)→图画文字(原始文字)→文字→文 字体系。 ●汉字起源的正确解释应该是:汉字大都起源于图画,刻符等可能是个别字的起源。 幻灯片16 图画文字 ●丽江纳西族经典《古事记》的原始形意文字(东巴文),即爲图画文字: ●抛卵在湖中,卷起黑白风,狂浪冲圣卵,卵击高山峰,一道金光发,天路自此通。 幻灯片17 ●左边表示拿蛋,左上符号表示“解开”,与“白”是同音词,假借为“白”; ●“·”是“黑”的表意字; ●三条曲线是“风”; ●圆形是“蛋”;

考古学相关参考书目古文 字学方向 The latest revision on November 22, 2020

中国考古学相关参考书目——古文字学方向 《甲骨文诂林》(一、二、三、四)于省吾中华书局 《甲骨文金文释林》胡殿咸安徽人民出版社 《中国甲骨学》王宇信上海人民出版社 《殷墟甲骨学》马如森上海大学出版社 《甲骨文字研究》商承祚天津古籍出版社 《殷墟书契解诂》吴其昌武汉大学出版社 《金文选注释》洪家义江苏教育出版社 《西周金文选注》秦永龙北京师范大学出版社 《积微居金文说》杨树达中华书局 《简帛研究》社科院简帛研究中心广西师范大学出版社 《卜辞通纂》郭沫若科学出版社 《三代吉金文存》(上、中、下)罗振玉中华书局 《殷周金文集录》徐中舒四川辞书出版社 《古玺文编》罗福颐文物出版社 《古玺汇编》罗福颐文物出版社 《甲骨文编》社科院考古研究所中华书局 《商周青铜器铭文选》(一、二、三、四)马承源文物出版社 《郭沫若全集》(考古编7、8卷)科学出版社 《中国考古学通论》张之恒南京大学出版社 《汉代考古学概说》王仲殊中华书局 《三代考古》(一、二、三)社科院考古研究所科学出版社 《夏商周考古学论文集》邹衡科学出版社 《中国新石器时代考古》张之恒南京大学出版社 《考古学读本》杨楠北京大学出版社 《考古学理论》陈淳复旦大学出版社 《古文字学纲要》陈炜湛、唐钰明中山大学出版社 《齐文字编》孙刚福建人民出版社 《战国文字编》汤馀惠福建人民出版社 《古文字基础》蔡连章百家出版社 《汉语古文字字形表》徐中舒四川人民出版社 《古文字学导论》唐兰齐鲁书社 《战国文字通论》何琳仪江苏教育出版社 《西清古鉴》、《西清续鉴甲编、乙编》江苏广陵古籍刻印社 《中国陶瓷》冯先铭上海古籍出版社 《中国古代货币通考》(上、中、下)王献唐齐鲁书社 《商周考古》北大历史系考古教研室商周组文物出版社 《新中国的考古发现和研究》社科院考古研究所文物出版社 《中国新石器时代考古》张之恒南京大学出版社 《商周古文字读本》语文出版社 《甲骨文字学纲要》赵城中华书局 《古陶文汇编》高明中华书局

利簋① (武王)征商②,隹(唯)甲子潮(朝)③,歲鼎④,克聞⑤,夙又(有) (作)(檀)公寶(尊)彜⑩。 【注释】 ①此器属周武王时代。这是目前所知西周时期最早的一件青 铜器,铭文记载了武王伐纣的珍贵史料。1976年3月出土於陕西 省临潼县零口公社。腹内底铸有铭文4行32字。此器现藏临潼县 博物馆,铭文著录於《殷周金文集成》第4131号。簋,音guǐ,器名。 ②:张政烺:“,‘武王’二字合文,周代铜器铭文中数见,当读‘武王’ 二音。甲骨文对於常见之商王名号多合书,此亦其类,不能看作一个形声字。较 晚铭文如《盂鼎》、《矢簋》皆於‘’下又加一‘王’字,说明当时汉字越来越 走上一字一音了。”“征”:征伐。此处加“彳”,甲骨文未见。 ③子:铭文写法和《说文·子部》“子”字的籀文写法相同。:从“水”,“朝”省声,可隶作“(潮)”,此处借用为“朝”,音zhāo,清早。《尚书·周书·牧誓》:“时甲子昧爽,王朝至于商郊牧野”。《逸周书·世俘》:“越五日甲子,朝至,接于商,则咸刘商王纣。”此铭所记时日与古书同,可证古书的记载是可信的。 ④岁:岁星,今称木星。鼎:当,正当。《汉书·匡衡传》:“无说《诗》,匡鼎来。”颜师古注:“服虔曰:鼎犹言当也。”“岁鼎”指岁星当头,亦即当其位。按:岁星十二年运行一周天,古人以岁星纪年。岁星运行过程中是否在其次,常被看作是吉凶的征兆。《国语·周语下》记伶州鸠之语曰:“昔武王伐殷,岁在鹑火,……岁之所在,则我有周之分野也。”韦昭注:“岁,岁星也;鹑火,次名。周分野也。……岁星所在,利以伐之也。” ⑤克:能够。:即“闻”字。殷墟甲骨文作,象人跽而以手附耳谛听之 形。本铭耳朵和人形已分离。后来改作从耳门声的形声字。“闻”在此当“报告” 讲。“岁鼎克闻”,是讲天象的。史官最主要的职责是观察天象。“利”是右史, 其受赏是因为观测到“岁鼎”并向周武王报告了这一天象。 ⑥:即“夙”字,早晨。又:通“有”,占有。 ⑦辛未:甲子日之后的第八天。 ⑧才:通“在”。:地名。 ⑨易:通“赐”,赏赐。又吏:读作“右史”,史官名。利:右史之名。 金:指青铜。 铭文大意:周武王伐商,在甲子那天清早,岁星当头,有利於征伐。史官利 赐给右史利青铜。利因而制作了这个用来祭祀先人檀公的珍贵礼器。

中国语言学必读必备书目400种 北京大学语言学院推荐 (英)The Categories(范畴):亚里士多德 (英)THE DEVIL’S DICTIONARY(魔鬼词典)-- AMBROSE BIERCE(阿姆布诺斯·比尔斯) (英)The Foolish Dictionary(愚蠢的词典)-- Gideon Wurdz(吉顿·伍兹) (英)表述和意义:言语行为研究[美]塞尔[Searle,J.R.] (英)词汇、语义学和语言教育[英]哈切(Hatch,E (英)从语言学的角度看语言习得 (英)当代句法理论通览 (英)当代语义理论指南--[美]拉宾(Lappin,S.)著 (英)德里达--诺利斯 (英)汉语方言的连续变化变调模式--陈渊泉 (英)话语分析入门:理论与方法[美]吉(Gee,J.P.)著 (英)会说话的哺乳动物:心理语言学入门 (英)剑桥语言百科词典 (英)交际语言教学论 (英)句法:结构、意义与功能 (英)跨文化交际:语篇分析法[美]斯科隆(Scbllon,R.)等著 (英)历史语言学 (英)普通语言学教程--索绪尔 (英)乔姆司基的普通语言学教程 (英)人类语言学入门 (英)认知语言学入门 (英)社会语言学教程 (英)言语的萌发:语言的起源和进化 (英)言语行为:语言哲学论[美]塞尔(Searle,J.R.)著 (英)应用语言学研究方法与论文写作 (英)英诗学习指南:语言学的分析方法[英]利奇(Leech,G.N.)著 (英)语法化学说 (英)语料库语言学 (英)语料库语言学入门[新]肯尼迪(Kennedy,G.)著 (英)语言和人 (英)语言类型学与普通语法特征--Croft (英)语言论:言语研究导论--Sapir (英)语言迁移:语言学习的语际影响[美]奥德林(Odlin,T.)著 (英)语言心理学[美]卡罗尔(Carroll,D.W.)著 (英)语言学和第二语言习得 (英)语言学教程--Radford (英)语言学课题:语言研究实用指南 (英)语言学理论:对基要原著的语篇研究 (英)语言学入门[英]普尔(Poole,S.C.)著 (英)语言学习和语言使用中的错误:错误分析探讨

古文字学讲义整理 【ppt4】 盟書:記錄盟約的言辭,也叫做載書。 【ppt5】 简帛:我国在纸张发明以前,用于书写的材料主要是简帛。简最迟在商代初年就已经使用,帛的使用大概稍晚一些。战国时代——楚简。 历史上竹简的发现:孔子壁中书 《论衡·正说》:“考景帝时,鲁恭王坏孔子教授堂以为殿,得百篇《尚书》于墙壁中,武帝使使者取视,莫能读者,遂秘于中,外不得见。至孝成帝时,征为古文 《尚书》学。” 《汉书·艺文志》:“武帝末,鲁恭王坏孔子宅,欲以广其宫,而得古文《尚书》及《礼记》、《论语》、《孝经》。凡数十篇,皆古字也。……孔安国者,孔子后也, 悉得其书,以考二十九篇,得多十六篇,安国献之,遭巫蛊事,未列于学官。” 《论衡·正说》:“至孝宣皇帝之时,河内女子发老屋,得逸《易》、《礼》、《尚书》各一篇,奏之。宣帝下示博士,然后《易》、《礼》、《尚书》各益一篇。而《尚书》 二十九篇始定矣。” 汲冢竹书:晋武帝太康二年,汲郡人不准盗掘战国魏襄王(一说“安厘王”)墓,得到简牍数十车,后世叫做“汲冢竹书”。《周易》、《竹书纪年》、《穆天子传》。 《竹书纪年》相传为战国魏之史书,凡十三篇,宋时亡佚 清朱右曾:《汲冢纪年存真》 王国维:《古本竹书纪年辑校》 范祥雍:《古本竹书纪年辑校订补》 《今本竹书纪年》,系出后人伪托,可参王国维《今本竹书纪年疏证》 简文内容:1.书籍:信阳竹书: 三代周公先王 郭店竹书:儒家和道家文献 上博竹书:儒家、道家、兵家及杂家等 有学者断言,“郭店楚简出土以后,整个中国哲学史、中国学术史都需要重写。” 2.遣策 3.占卜祭祷:主要是为墓主人所患疾病及仕途的前景进行占卜和祭祷。 4.云梦睡虎地秦简《日书》甲种“岁”篇有“秦楚月名对照表”。 5.日书:选择吉凶之书,仅见于九店简 6.司法档案:主要出自包山简 【ppt6】 籀文:西周宣王时的太史籀着有《史籀》十五篇,《史籀》所用字体后人叫做籀文,也有人叫它做大篆。据今本统计,《说文》所收籀文共220余字。上博竹书字典《字析》。小篆:春秋、战国之交,中国社会剧烈变化,这对汉字形体的演变产生了巨大的影响,春秋以前,文字为统治阶级服务,春秋战国之交,文字开始扩散到民间。进入战国,使用和掌握文字的阶层与范围进一步扩大,汉字的数量也不断地增加。言语异声,文字异形。秦始皇“书同文字”使文字规范化。 李斯---《仓颉篇》

敦煌文书《新集两亲家接客随月时景仪》初探 一、文书信息 该文书编号为p.2042(背),收藏于法国国家图书馆,全文(残)二十五行,行字不等,共574字,整幅书于同一纸上,字迹虽不甚工整,但对于较好释读全文尚无大碍。 该文书题为一卷,实际是写至一半而止,篇末同纸另写有佛经四行,内容与该文书无关。该文书性质为书仪,内容是亲家双方的往来书信用语。 二、释文 1新集两亲家接客随月时景仪一卷并序 2若夫立身之道,以礼为先,敬爱其亲,谦恭是本。故《礼记》云:“礼经三百, 3威仪三千,道德二仪,非礼不威;教训正俗,非礼不备。”若夫长幼婚姻, 4岂无褒誉?临时怆悴,目不知所措。今撰编次汉明,节候寒温,对答 5往来,具陈于后。正月,首春,犹寒。主人先叙云:“三阳初发,同 6庆新年,暄景向林,寒风渐散,蒙赐婚眷,敢慕高门,不胜戴荷。客答云: 7“节气共同,清阳之首,万物含春,暄景尚林,余寒渐散,幸蒙高眷, 8许接清颜,得诣门庭,不胜战悚。”二月,仲春,渐暄。主人先叙云: 9“春仲和景,百草争新,柳色含春,梅花艳变,蒙赐婚眷,喜接清颜,贵 10客来过,不胜戴贺。”客答云:“节气共同,清阳叙中,应节和风,景 11色辉林,花开俪色,持奉高德,喜接清颜,不胜战悚。” 12三月,季春,□寒。主人先叙云:“清阳来景,瑞色含辉,渌柳 13垂條,花开艳□,蒙赐婚眷,贵客来过,不胜贺戴。”客答云:“ 14节气共同,时当春末,柳絮飃飗,蝶蜂游花,光鲜物丽,蒙赐婚 15眷,得诣高门,不胜战悚。”四月,孟夏,渐热。主人先叙云:“朱明首 16夏,渐向炎光,鸟转□林,□绿居树,蒙赐婚眷,贵客来过,不胜戴贺。” 17客答云:“节气共同,时当首夏,渐向炎光,□转清拔,蝶气黄业,忽 18 □颜色,战悚难胜。”五月,仲夏,盛热。主人先叙云:“夏中之节,暑气 19炎毒,蒙赐婚眷,喜接清颜,贵客来过,不胜战悚。”客答云:“节气共同, 20时当炎毒,太阳艳□,蒙赐婚眷,得诣高门,不胜战悚。”六月,末夏,暑热。 21主人先叙:“朱明末景,炎气飃飗,三伏热□,蒙赐婚眷,贵客来过,不胜戴 22贺。”客答云:“时候共同,时当炎□,暑气林交,向逼□□,朱明叙末,得诣 23高门,不胜战悚。”七月,孟秋首,余热。主人先叙:“□□□节, 24风散余炎鹊应天河蝉声□起蒙赐婚眷贵客 25不胜戴贺。”客答云:“时候共同,时当秋首……。”(下阙)

敦煌文献概述 一、敦煌石窟、莫高窟、藏经洞几个概念 汉河西四郡,(河,特指黄河,一般的叫水)霍去病开的。武威,旧为凉州,张掖旧叫甘州,酒泉旧叫肃州(甘肃名称就这么来的),安西即瓜州,敦煌沙州。瓜沙二州离得不远。安史之乱以后,被西藏吞并,吐蕃。当时把边关的重要军事力量调回内地平息安史之乱,顾不上边关了,就被吐蕃包围了。包围了十年之久,敦煌投降了。所以敦煌里的西藏文物比较多。晚唐,敦煌大族张议潮起义,把吐蕃赶走了。派出使者到长安,说归顺唐中央。行政单位叫归义军。归义军时期很长,敦煌很多的文物如壁画都是这个阶段的。很重要的一个阶段。 敦煌石窟:指敦煌地区的多处石窟,如西千佛洞,榆林窟(榆林河峡谷,安西县西南)等。不光指莫高窟。旅游的话到不了榆林窟,不开放。莫高窟也只是开放有限的洞窟。敦煌城南就是一座山,鸣沙山。鸣沙山月牙泉,汉朝就有了。鸣沙山往东有条河,把山冲断,出现了崖壁,朝东。莫高窟就开在这些崖壁上。河对岸就是三危山。(台)苏莹辉《敦煌学概要》莫高窟740 多个石窟,时间最早的是前秦,最晚的是,千年之久。 16 号窟,有耳洞,编为十七号,藏经洞,长宽高各3 米左右。耳洞地面高一点,要上两三级台阶。把经卷都搁里边,包袱皮包上,像是有计划似的。放得满满,把洞口封上,抹平,画上壁画,谁能看出来这还有个洞啊。就这样,静静的,五百余年后被发现。 研究洞窟里的壁画,塑像,经卷形成了敦煌学。 二、藏经洞的发现 光绪二十六年(1900),甲子纪年是“庚子” 。八国联军进北京。8 月,慈禧携光绪逃到西安来了,西狩,来西安打猎来了。就在这个时候,藏经洞发现了,肯定顾不上了。道士,不是和尚,王圆禄发现的。 (敦煌是丝路的交汇。出了敦煌,分两路。南路到龟兹——于阗,翻过雪山——伊拉克叙利亚,过地中海,到欧洲了。北路到吐鲁番——喀什——翻过大雪山即,葱岭(帕米尔高原)。东西文化交汇三岔路口,壁画

考古学相关参考书目古 文字学方向 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

中国考古学相关参考书目——古文字学方向 《甲骨文诂林》(一、二、三、四)于省吾中华书局 《甲骨文金文释林》胡殿咸安徽人民出版社 《中国甲骨学》王宇信上海人民出版社 《殷墟甲骨学》马如森上海大学出版社 《甲骨文字研究》商承祚天津古籍出版社 《殷墟书契解诂》吴其昌武汉大学出版社 《金文选注释》洪家义江苏教育出版社 《西周金文选注》秦永龙北京师范大学出版社 《积微居金文说》杨树达中华书局 《简帛研究》社科院简帛研究中心广西师范大学出版社 《卜辞通纂》郭沫若科学出版社 《三代吉金文存》(上、中、下)罗振玉中华书局 《殷周金文集录》徐中舒四川辞书出版社 《古玺文编》罗福颐文物出版社 《古玺汇编》罗福颐文物出版社 《甲骨文编》社科院考古研究所中华书局 《商周青铜器铭文选》(一、二、三、四)马承源文物出版社 《郭沫若全集》(考古编7、8卷)科学出版社 《中国考古学通论》张之恒南京大学出版社 《汉代考古学概说》王仲殊中华书局 《三代考古》(一、二、三)社科院考古研究所科学出版社 《夏商周考古学论文集》邹衡科学出版社 《中国新石器时代考古》张之恒南京大学出版社 《考古学读本》杨楠北京大学出版社 《考古学理论》陈淳复旦大学出版社 《古文字学纲要》陈炜湛、唐钰明中山大学出版社 《齐文字编》孙刚福建人民出版社 《战国文字编》汤馀惠福建人民出版社 《古文字基础》蔡连章百家出版社 《汉语古文字字形表》徐中舒四川人民出版社 《古文字学导论》唐兰齐鲁书社 《战国文字通论》何琳仪江苏教育出版社 《西清古鉴》、《西清续鉴甲编、乙编》江苏广陵古籍刻印社 《中国陶瓷》冯先铭上海古籍出版社 《中国古代货币通考》(上、中、下)王献唐齐鲁书社 《商周考古》北大历史系考古教研室商周组文物出版社 《新中国的考古发现和研究》社科院考古研究所文物出版社 《中国新石器时代考古》张之恒南京大学出版社 《商周古文字读本》语文出版社 《甲骨文字学纲要》赵城中华书局 《古陶文汇编》高明中华书局

1、甲骨四堂 甲骨四堂是指中国近代四位著名地研究甲骨文的学者:郭沫若(字鼎堂)、董作宾(字彦堂)、罗振玉(号雪堂)和王国维(号观堂)。2、铁云藏龟 此著作是甲骨学的开山著录,也是甲骨档案的首次公布,是由刘鹗编纂的。刘鹗在王懿荣的儿子那里收买了王氏部分甲骨,自己又收购一部分,前后共收得五千多片甲骨,他挑选了其中1058片编成《铁云藏龟》。在此书中,刘鹗指出甲骨文是“殷代人的刀笔文字”,第一次确定了甲骨文的朝代。 3、叙辞、命辞、占辞、验辞 叙辞(述辞、前辞):记述时、地、人 命辞:命龟之辞 占辞:因兆文定吉凶文字 验辞(补刻上去的):占卜后记录应验的事实 4、钟鼎文 先秦称铜为金,所以后人把古代铜器上的文字也叫做金文,由于钟和鼎在周代各种有铭文的铜器里占有比较重要的地位,所以也称金文为「钟鼎文」。金文应用的年代,上至商代的早期,下至秦灭六国,约一千二百多年。 5、分化字 一、途径1、由于假借、使得一个字的意义太多,分化(古义为借义所夺;本字义多)2、词义引申使得一个字的意义太多、分化①加形旁,为字的假借义造字栗——憟②加形旁,为字的本义造字其——箕③一字借作他用,为这个假借字造了一个与原子型无关的字鲜——尟④一字借作他用,另选一个字表达它的本义前(剪断)——翦(羽毛的生貌)⑤一字借为它用,既为假借义造 字,也为本义造字 采(本义:动词,采 摘)假借彩色 二、引申的情况 1、 一字引申义产生后 为表示原义的字造 一个分化字禽(擒 获)——(名词)鸟 兽2、一个字产生了 引申义之后,为这个 引申义造一个分化 字竟(乐曲终了) ——国境终了,边境 (境) 三、构成1、以原有 的字形作声,加形 2、以原有的字形作 形,加声食(吃) ——给人畜吃(饲) 3、更换形旁赴(奔 向)——奔告丧事 (讣)4、先加后患 形旁康(米康)从 米,庚声穅——糠 6、许慎《说文解字 叙》中“六书”理论 (原文默写)评述之 周礼八岁入小学,保 氏教国子,先以六 书:一曰指事,指事 者,视而可识,察而 见意,上下是也;二 曰象形,象形者,画 其成物,随体诘诎日 月是也;三曰形声, 形声者,以事为名, 取譬相成,江河是 也;四曰会意,会意 者,比类合谊,以见 指撝,武信是也;五 曰转注,转注者,建 类一首,同意相受, 考老是也;六曰假 借,嫁接者,本无其 字,依声托事,令长 是也。” 许慎在探索文字奥 秘过程中,已经掌握 了文字形体的各种 结构基本形态及其 基本结构规律,形成 了系统的"六书"理 论,并且清楚地认识 到文字形体的来源 是"近取诸身"、"远 取诸物"这一奥秘的 核心。同时还系统地 论证了文字是"形声 相益"、"孽乳浸多" 这一发展变化的基 本规律。这些都是颠 扑不破的真理。 但是,许慎所据 以探求文字本形、本 音、本义的形体,仅 限于战国以来已经 发展变化了的形体, 与最初的形体之间, 有许多已有很大的 差异,这在推求文字 本形、本音、本义的 时候,就不可避免出 现误差。这就是许慎 本人所无法避免的 时代局限性。现在我 们已见到了许慎未 曾见到的商周时代 的文字,这些文字保 存了大量的最初文 字形体,足以证明许 慎在探求文字本形、 本音、本义的时候, 确实存在着误差。自 清代乾嘉学派以来, 小学复兴,"说文学" 的研究被推向一个 前所未有的高峰。但 与此同时,也产生了 一种倾向,即认为许 慎的所有关于文字 的说解,都是绝对正 确的,甚至直截了当 地称之为"绝学"。这 种思想认识上的僵 化是十分有害的。事 实上它已使许多有 卓越才华的学者,在 其成就上受到了一 定的局限。否则的 话,他们将会取得更 为辉煌的成就,这包 括诸如王念孙、钱大 昕、段玉裁以至章太 炎这这些著名的学 者在内。 六书的局限 ? 六书之说统治中 国传统文字学一千 多年,但有明显局 限。?它不能概括造 字的全面情况;?用 分析篆书前的古文 字有困难;?分类不 尽合理 8、汉字发展中有一 种重要现象——分 化。请论述分化字产 生的原因并举例说 明分化字产生的两 种情况? 汉字分化的根本原 因在于一字多职,因 为文字的兼职过多 不符合汉字区别律 和表达律的要求。汉 字分化的动因大致 包括词义引申、命名 造词以及文字借用 等三种。词义引申是 在现实的组合关系 中实现的.在表达 时。语言中的词需要 和语句中的其他成 分搭配才能发生意 义变化。而命名造词 则不需要借助于语 句成分的搭配关系 来实现.对于命名造 词的研究需要放在 聚合关系中来考察。 文字借用可以使汉 字与汉语表达之间 的矛盾暂时得到了 缓解,但它与文字的 区别律和表义性相 冲突.因此会产生分 化,以恢复汉字形义 统一的格局。 举例:一、途径1、 由于假借、使得一个 字的意义太多,分化 (古义为借义所夺; 本字义多)2、词义 引申使得一个字的 意义太多、分化①加 形旁,为字的假借义 造字栗——憟②加 形旁,为字的本义造 字其——箕③一字 借作他用,为这个假 借字造了一个与原 子型无关的字鲜 ——尟④一字借作 他用,另选一个字表 达它的本义前(剪 断)——翦(羽毛的 生貌)⑤一字借为它 用,既为假借义造 字,也为本义造字 采(本义:动词,采 摘)假借彩色二、 引申的情况 1、一字 引申义产生后为表 示原义的字造一个 分化字禽(擒获) ——(名词)鸟兽2、 一个字产生了引申 义之后,为这个引申 义造一个分化字竟 (乐曲终了)——国 境终了,边境(境) 三、构成1、以原有 的字形作声,加形 2、以原有的字形作 形,加声食(吃) ——给人畜吃(饲) 3、更换形旁赴(奔 向)——奔告丧事 (讣)4、先加后患 形旁康(米康)从 米,庚声穅——糠 四、异体字1、表意 字/形声字泪/流 2、同为表意字,偏 旁不同躯/体 3、同 为形体字,声旁不同 勋/勳 4、同为形体 字,形旁不变 5、同为形体字,声 形都不同勝/剩 6、 字的部件位置不同 鹅/ 隣/鄰 九、金文与甲骨文 同属于同一字体系, 但金文字体有鱼甲 骨文有很大不同。试 论述之 金文出现的时间是 在商时代。金文和甲 骨文属于同一个体 系的文字,金文是甲 骨文的继承者,有相 当一部分甚至保存 着比甲骨文更早的 写法。金文所使用的 单字比甲骨文多,尤 其是形声字多,已充 分体现了形声构字 的原则。同时,金文 笔画明显减少,书写 比甲骨文简练、规 范,也体现了汉字发 展由繁到简的原则。 ◎金文与甲骨文的 不同之处可从以下 几点来看: 从文字的进化程度 看,甲骨文象形味 重,字形繁复,而金 文则比较简单。 甲骨文象形字的笔 画随意增省,异体字 多,而金文则比较一 致。从使用工具看, 甲骨文用刀契刻在 龟甲和动物的骨头 上,笔画很细,不可 能出现墨团类的肥 笔,并且换向也很难 圆转自如,一般都只 好重新起笔,写成方 折的形体。而金文主 要是用范模浇铸的, 因此即使笔画写得 很细,浇铸出来也成 倍地变粗,并且能出 现肥笔,转折处也过 渡圆浑,不带棱角。 材料、工具、刻铸方 法的不同,决定了金 文与甲骨文书法风 格的区别。战国时期 是一个分裂的局面, 这个时期的金文带 有强烈的地方色彩, 笔画、结构与西周、 春秋时期的文字有 很多的不同.钟鼎彝 器上的铭文很难辨 识。

敦煌文献库 内容简介: 敦煌文献库是专门收录敦煌汉文文献的大型古籍数据库,由北京大学教授刘俊文总策划、总编纂、总监制,北京爱如生数字化技术研究中心开发制作。 上个世纪初于敦煌莫高窟发现、而后流散世界各地的数达5万件之多的汉文和藏文、梵文、于阗文、回纥文、吐火罗文文献,是举世闻名的文化奇珍。不仅使大批亡佚已久的古文献重现于世,更在世界范围内有力推进与中世纪中亚和中国相关之歴史学、地理学、语言学、民族学、宗教学以及文化艺术之研究,并形成国际性显学---敦煌学。 敦煌文献库辑录现藏中国大陆和台湾以及英、法、俄、德、日等国之敦煌汉文文献3万余件,分为佛书编(佛教经卷)、遗书编(经史子集四部典籍写本)、文书编(官文书,私文书及寺院文书残卷),各据原件照片或复印件制成高精度的数码影像,并以爱如生独有的数字再造技术制成保留原件所有信息的数码全文,采用还原式页面,逼真再现敦煌文献的各种复杂书式,包括眉批、夹注、图表、标记及怪僻字、重迭字、翻转字、涂抹字等。总计全文超过1亿字,影像超过30万页,数据总量约100G。同时配备强大的检索系统和完备的功能平台,实现毫秒检索只字不差,图文对照逐行可勘,整理标注随心所欲,编辑下载按键即得,为研究利用敦煌文献开出新生面。 技术标准: 页面显示:还原式全文页面,逐页对照原版影像 检索路径:分类检索(类、目) 条目检索(题名、时代、作者、篇目) 全文检索(任意字、词、字符串) 高级检索(进阶、逻辑、关联) 研读功能:放缩(影像放大阅读) 全屏(影像全屏阅读) 去灰(影像去除灰度阅读) 翻转(影像旋转180度阅读) 连缀(影像前后页连缀阅读) 设置(全文设定版式和字体) 标注(全文添加标点和批注) 书签(全文添加书签和分类管理) 打印(全文打印) 下载(全文编辑拷贝) 辅助工具:研究提示(查找相关研究成果) 常用字典(查找难字读音及释义) 采用字库:方正楷体S-超大字符集 适用环境:Windows8/7/vista/XP/server2003/2008 出版信息 敦煌文献库分为五集,自2011年至2016年陆续出版,(初集已出)

名词解释 1、甲骨四堂:甲骨四堂是指中国近代四位著名地研究甲骨文的学者:郭沫若(字鼎 堂)、董作宾(字彦堂)、罗振玉(号雪堂)和王国维(号观堂)。 2、青铜铭文:是我国古代刻铸在青铜器上的文字。旧时因金文多见于钟鼎,故称钟 鼎文;因铭文常将青铜铭文曰“吉金”,故又叫吉金文。 3、六书:一曰指事,指事者,视而可识,察而见意,上下是也;二曰象形,象形者, 画成其物,随体诘诎,日月是也;三曰会意,会意者,比类合谊,以见指 撝,武信是也;四曰形声,形声者,以事为名,取譬相成,江河是也;五 曰转注,转注者,建类一首,同意相受,考老是也;六曰假借,假借者, 本无其字,依声托事,令长是也。 4、贞人:商史官名。掌用龟占卜。甲骨卜辞中“卜”字之下,“贞”字之上的一个字就是“贞 人”的名字。贞人之名常被用作甲骨卜辞分期的重要标准。 5、《说文解字》:简称《说文》。作者是东汉的经学家、文学家许慎。《说文解字》成 书于汉和帝永元十二年到安帝建光元年,是我国第一部按部首编排的 字典,收9353个单字,是学习古文字学的重要参考书。 6、青铜铭文款式:款,就是内凹之阴文;识,就是外凸之阳文。“款识”连文,常为 铭文的别称。甲骨文通常为刀刻,故有款无识;金文款多识少。 7、甲骨学:古文字学于考古学的重要分支学科之一,亦出土的刻有文字的龟甲和兽骨 为研究对象。甲骨学的内容包括文字释读,卜法文例,分期断代研究,文 字内容和社会历史考证。 8、青铜器铭文中的“四大国宝”:《毛公鼎铭》、《大盂鼎铭》、《虢季子白盘铭 和《散氏盘铭》,因其字数多、艺术水平高、 记载西周重要的史实而被誉为青铜器铭文 中的“四大国宝” 9、《铁云藏龟》:刘鹗于1903年将所有搜集到的五千余片甲骨选拓1058片,编印 为《铁云藏龟》,这是第一部著录甲骨文的书。 10、孙诒让:以《铁云藏龟》的材料为依据,写成《契文举例》,甲骨文第一部研究性

敦煌医学文献 以甘肃敦煌莫高窟所藏医学卷子本为主的一批出土的隋唐及其以前的医学文献。 以甘肃敦煌莫高窟所藏医学卷子本为主的一批出土的隋唐及其以前的医学文献。1900年,在甘肃敦煌莫高窟藏经洞发现40 000余件手写本和少量的木刻本。国内外学者视这批文献为珍宝,对其进行了大量的整理研究,成果斐然,以致形成了新兴的国际显学——敦煌学。医学文献只占敦煌文献的很小一部分。自敦煌文献发现之后,我国又陆续在新疆、甘肃、青海、四川等地发现了许多古卷子写本,其中也有少量的医学文献。现代学者一般将它们归入敦煌医学文献进行研究。 目前敦煌文献除北京图书馆藏有一万余卷之外,其余都为当时英、法、俄、日等国探险者所获,收藏于英国国家图书馆,法国国立图书馆,以及德国、俄国、日本、美国、印度等国。据马继兴研究,现存于国内外的敦煌医学卷子约有93种,其内容涉及医经、五脏、诊法、伤寒、医方、本草、针灸、养生等方面。这些医学文献的年代多撰成于六朝及其以前,也有部分系隋唐时期的医学文献。这些文献中有许多长期失传的医药古籍,以及一些流传至今的古籍最早的传写本。它们最能反映早期医学文献原貌,因而对研究中国医药发展史,澄清医药文献的部分疑难问题,以及对校勘、补缺和探求宋以后木刻本的源流,都具有非常重要的价值。例如“五脏论”一类的文献在《汉书·艺文志》中就已著录多种,但宋以后已罕见原书。因此,后世对这类以讨论脏腑学说为中心的古代医书原貌知之甚少。敦煌出土的《张仲景五脏论》、《明堂五脏论》、《耆婆五脏论》等,使古代脏腑理论研究有了新的依据。 医方本草是敦煌医学文献的主要部分。出土的张仲景的<伤寒论>卷子残卷,其文字内容更接近原始原貌,可以用来校正宋代以后通行的各种《伤寒论》刊本之疏误和遗漏。敦煌出土的卷子本草类著作有9种之多,其中《本草经集注》残卷保留了将《神农本草经》和《名医别录》用朱、墨分书的原始形态。唐代政府组织编撰的<新修本草>,以及唐代孟诜《食疗本草》的残卷,为现代辑佚复原这些本草名著提供了珍贵材料。此外,20余种医方残卷记载了丰富的病种和所用药方,可以充分反映唐以前医家宝贵的临床经验。 20世纪有关敦煌医学文献的研究日益增多并不断深化。最初的研究集中在少数敦煌出土的医药专著。由于当时条件的限制,研究者们在原始资料的复制方面致力尤多。随着世界敦煌学的发展和复制技术的进步,世界各国对敦煌出土文献陆续影印出版,从而促进了敦煌文献的研究。90年代以来,中国有关敦煌医学文献的系统研究蓬勃开展,出版了《敦煌古医籍考释》等多种学术专著。目前,敦煌医学文献的研究作为敦煌学的重要组成部分,正在向纵深发展。

民俗学书目300余种 民俗学书目300种 1、境界与象征:桥和民俗 作者:周星出版社:上海文艺出版社 价¥21 元 2、中国民俗文化研究丛书——立春风俗考作者:简涛出版社:上海文艺出版社 价¥21 元 3. 中国西部民俗风情三部曲--人们 作者:费宏达出版社:陕西旅游出版社 价¥22 元 4. 中国西部民俗风情三部曲——弟兄们作者:费宏亮出版社:陕西旅游出版社 价¥22 元 5、中国西部民俗风情三部曲——女人们作者:费宏达出版社:陕西旅游出版社 价¥18 元 6. 中国民俗剪纸图集 作者:潘鲁生出版社:工艺美术出版社 价¥55 元 7. 中华民俗艺术精粹丛书——淮阳泥泥狗作者:倪宝诚出版社:黑龙美术出版社 价¥35 元 8. 中华民俗艺术精粹丛书——云南纸马

作者:高金龙出版社:黑龙美术出版社 价¥35 元 9. 民俗学概论 作者:陶立璠出版:中央民族学院出版社 出版日期:1997 价¥2元 10、广州民俗 作者:刘志文出版:广东省地图出版社 出版日期:2000 价¥16元 11.经济民俗学 作者:何学威出版:中国建材工业出版社 出版日期:2000 价¥25元 12.红山峪村民俗志 作者:田传江出版:辽宁文化艺术音像出版社 出版日期:1999 价¥46、8元 13.鼓灵 作者:邓启耀出版:江西教育出版社海天出版社出版日期:1999 价¥16、5元 14. 系列图集——.老照片(民俗风光) (精装)作者:江苏美术出版社出版社:江苏美术出版社价¥120 元 15. 中国民俗文化学导论 作者:仲富兰出版社:浙人 出版日期:98-1-1 价¥35 元 16. 性格与人生民俗与人生

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/9b16821848.html, 敦煌文献中三种植物新考 作者:王守云 来源:《丝绸之路》2013年第22期 [摘要]敦煌文献中记载了许多人工栽培或野生的植物品种,也有一些域外引进品种,其籽粒可供食用或作饲料,也可入药。本文对敦煌文献中记载的三种植物草子、荜豆、豆进行了分析考证。 [关键词]敦煌文献;草子;荜豆;豆 [中图分类号]K928.79 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2013)22-0014-03 一、草子 在敦煌文献中,有几件关于唐代沙州仓曹的会计牒,记录了不少可以食用的“草子”。如P.2763《巳年?(789)沙州仓曹会计牒》:“肆拾叁硕玖斗肆升肆合叁勺草子。”P.2654《巳年?(789)沙州仓曹会计牒》:“壹阡柒拾捌硕肆斗肆胜肆合贰勺草子。”这些关于草子的记录,说明它是敦煌当地人们的食物原料之一。 在敦煌文献中,草子又叫野谷,据P.2005《沙州都督府图经残卷》“野谷”条记载:“右唐圣神皇帝垂拱四年,野谷生于武兴川,其苗藜高二尺以上,四散似蓬,其子如葵子,肥而有脂,炒之作■,甘而不热,收得数百石,以充军粮。”这是记载武周时期,敦煌收武兴川之野草子以充军粮之事。根据上述有关这种草子性状的描述,我们可以断定其就是古代史书中常说的东蔷,又叫做登相、登厢、登粟,在甘肃河西一带被称为沙米,生长在干旱的沙漠中,形状如同蓬草,色青,耐旱,叶子窄而长,尖有刺,生长期短,夏季遇雨发芽,炎暑迅速生长,在雨水丰沛的年份,能长半人多高,九、十月间成熟。成熟后,收割、打碾,除去秸秆,可以得到沙米籽,呈扁圆形,黄褐色。沙米种子营养价值很高,其含有16%~17%的蛋白质,赖氨酸含量更是远远高于其他作物,是甜荞麦含量的40%,是小麦粉的549. 6%;苏氨酸是小麦粉155. 5%;蛋氨酸是小麦粉的198. 7%;苯丙氨酸是小麦粉的112.9%;异亮氨酸含量也处于较高水平。矿物质含量也很高,锌的含量是小麦粉的148.4%;钾的含量是小麦粉的285. 1 %,是苦 荞麦的139%;镁的含量是小麦粉的560%,是苦荞麦的129. 8%;铁的含量也处于较高水平。只有钙的含量相对低一些。沙米性温味醇,助消化、健脾胃,菜粮兼用,可谓食品中的佳品。在河西走廊武威、张掖和酒泉的一些地方,很早就有采集沙米用作旱荒之年食物补充的习惯。河西人除了将其加工为炒面食用外,主要用来做馓饭,如同小米或黄米。 东蔷,元代始称沙米,成廷珪《送潘仲明之泰兴》诗云:“年丰沙米贱,江近网鱼鲜。”明胡侍《真珠船·东墙》载:“甘、凉、银、夏之野,沙中生草子,细如罂粟,堪作饭,俗名登粟,一名沙米。”清赵学敏《本草纲目拾遗》卷8“沙米”条引《瀚海记》云:“沙蓬米,凡沙地皆有之,鄂尔多斯所产尤多。枝叶丛生如蓬,米似胡麻而小。作为粥,滑腻可食;成为末,可

汉语言文字学必读书目30种2009年10月修订 1、《中国语言学史》王力 2、《语文常谈》吕叔湘 3、《基础语言学教程》徐通锵 4、《普通语言学教程》 [瑞士]索绪尔 5、《现代语言学流派》冯志伟 6、《应用语言学概论》于根元 7、《对外汉语教学概论》赵金铭 8、《现代汉语八百词》吕叔湘 9、《汉语和汉语研究十五讲》陆俭明、沈阳 10、《现代汉语》黄伯荣廖序东 11、《汉语语法学》张斌 12、《汉语语法入门》马庆株 13、《汉语描写词汇学》刘叔新 14、《现代汉字学纲要》苏培成 15、《语义论》石安石 16、《词汇语义学》张志毅张庆之 17、《修辞学发凡》陈望道 18、《古汉语通论》(《蒋礼鸿文集》)蒋礼鸿 19、《训诂学原理》王宁 20、《训诂学概论》方一新 21、《古汉语词汇纲要》蒋绍愚

22、《文字学概要》裘锡圭 23、《音韵学教程》唐作藩 24、《中国修辞学》杨树达 25、《〈说文解字〉注》 [清]段玉裁 26、《说文释例》 [清]王筠 27、《经传释词》 [清]王引之 28、《四书章句集注》 [宋]朱熹 29、《训诂丛稿》(《郭在贻文集》)郭在贻 30、《同源字论》(《同源字典》)王力 研究生阅读、写作初步建议(09) 壹、阅读 一、文献文本:文献阅读的目的是增强语感,储存语料,了解语言面貌;精读(即参考注释,字句无窒碍)阅读量10-15万字(不包括注释),泛读(即不一定参考注释,基本理解)阅读量20-30万字;下列书目大致按难易排序,可以二选一(史书部头大,可以选读)。 1、《世说新语》/《坛经》 2、《中古汉语读本》(方一新、王云路编著) 3、《近代汉语读本》(刘坚编著) 4、《论语》/《孟子》(杨伯峻译注) 5、《史记》/《汉书》(传记部分) 6、《庄子》(陈鼓应今注今译)/《荀子》(王先谦集解) 7、《诗经》选读(100篇以上)/《左传》选读

百科全书式的敦煌文献 作者:杨秀清 据统计,国内外收藏的敦煌文献约5万余件。这些文献几乎包括了中国中古时期历史文化的各个方面,且由于它全部出自当时人之手,是当时社会文化的原始记录,没有经过后人加工改造,是最能客观反映当时社会实际的第一手资料,因而被称为“中国中古时代的百科全书”,“古代学术的海洋”。 敦煌文献中,大约百分之九十是佛教文献。现存敦煌佛经中最早的写卷是日本中村不折所藏《譬喻经》,经末题记云:“甘露元年三月十七日于酒泉城内斋丛中写讫”。“甘露元年”即前秦甘露元年,公元359年,这也是藏经洞敦煌文献的最早记年。佛教经典中,经、律、论三类经典应有尽有,数量最多的是《大般若波罗密多经》、《金刚般若波罗密多经》、《妙法莲花经》、《金光明最胜王经》、《维摩诘所说经》等,而最有价值的则是禅宗经典和三阶教经典。禅宗自北魏传入中国后,经过中国僧侣的改造,成为最具中国特色的佛教宗派。禅宗自唐代起分为南北两宗,由于南宗慧能成为正统,早期禅宗历史及禅宗北宗历史渐被淹没,敦煌文献中却发现了许多与此有关的资料,如《菩提达摩南宗定是非论》、《顿悟无生般若颂》、《南天竺国菩提达摩禅师观门》、《观心论》、《楞伽师资记》等,其中《楞伽师资记》明确记载了神秀——玄赜——慧安——普寂等禅宗北宗的世系,《观心论》则被认为是北宗创始人神秀的著作。敦煌文献中还发现了迄今为止最早的《六祖坛经》,对了慧能禅宗思想

的形成十分重要,与宋代以后的《坛经》多有不同。《顿悟大乘正理诀》是公元792—794年间由敦煌赴拉萨的大禅师摩诃衍等三人与印度僧人辩论的记录,对研究西藏的佛教史、尤其是禅宗传入西藏的历史有着非常重要的价值。三界教是北周末年僧人信行(541—594)创立的佛教教派,武则天执政时一度兴盛,开元十三年(725)政府下令取缔三阶教,到北宋初年,此教已烟消云散,其经典也荡然无存。敦煌文献中也保存了不少三阶教经典,如《三阶佛法》、《三阶佛法密记》、《佛说示所犯者法镜经》、《三界佛法发愿法》等,它的发现,为佛教研究增添了新的内容。 敦煌佛经还有不少藏外佚经(即《大藏经》中未收佛经),如《大乘四法经》、《因缘心论颂》、《异译心经》等,不仅可补宋代以来各版大藏经的不足,还为佛教经典和佛教史的研究打开了新的门径。敦煌佛经中还有不少被认为是中国人假托佛说而撰述的经典,即所谓“伪经”,这些疑伪经反映了中国佛教的特点,是研究中国佛教史的宝贵资料。敦煌文献中的梵文、古藏文、回鹘文、于阗文、吐火罗文及与汉文对照的佛经,对摸清汉译佛经的来源以及考证佛经原文意义作用很大。敦煌文献中各类佛经的目录也不少,其中既有全国性目录、品次录、藏经录,也有点勘录、流通录、转经录,还有乞经状、配补录、写经录等,是研究古典目录学不可多得的材料。此外,敦煌佛经,尤其是隋唐时期的写经,由于校勘精良、错讹较少,对校勘唐以后的印本佛典也大有裨益。 敦煌文献中还有一批寺院文书,其中包括寺院财产账目、僧尼名籍、