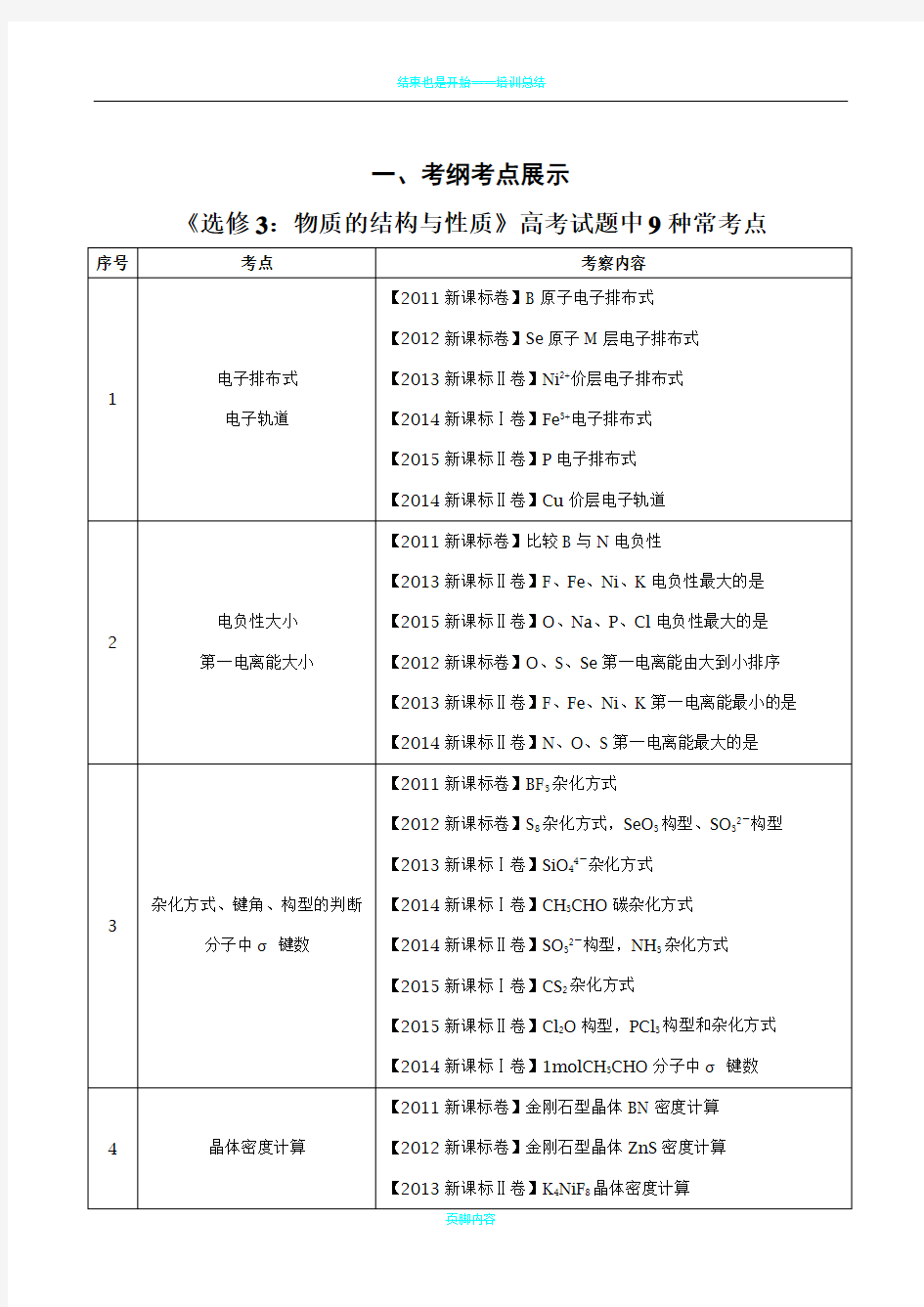

一、考纲考点展示

《选修3:物质的结构与性质》高考试题中9种常考点

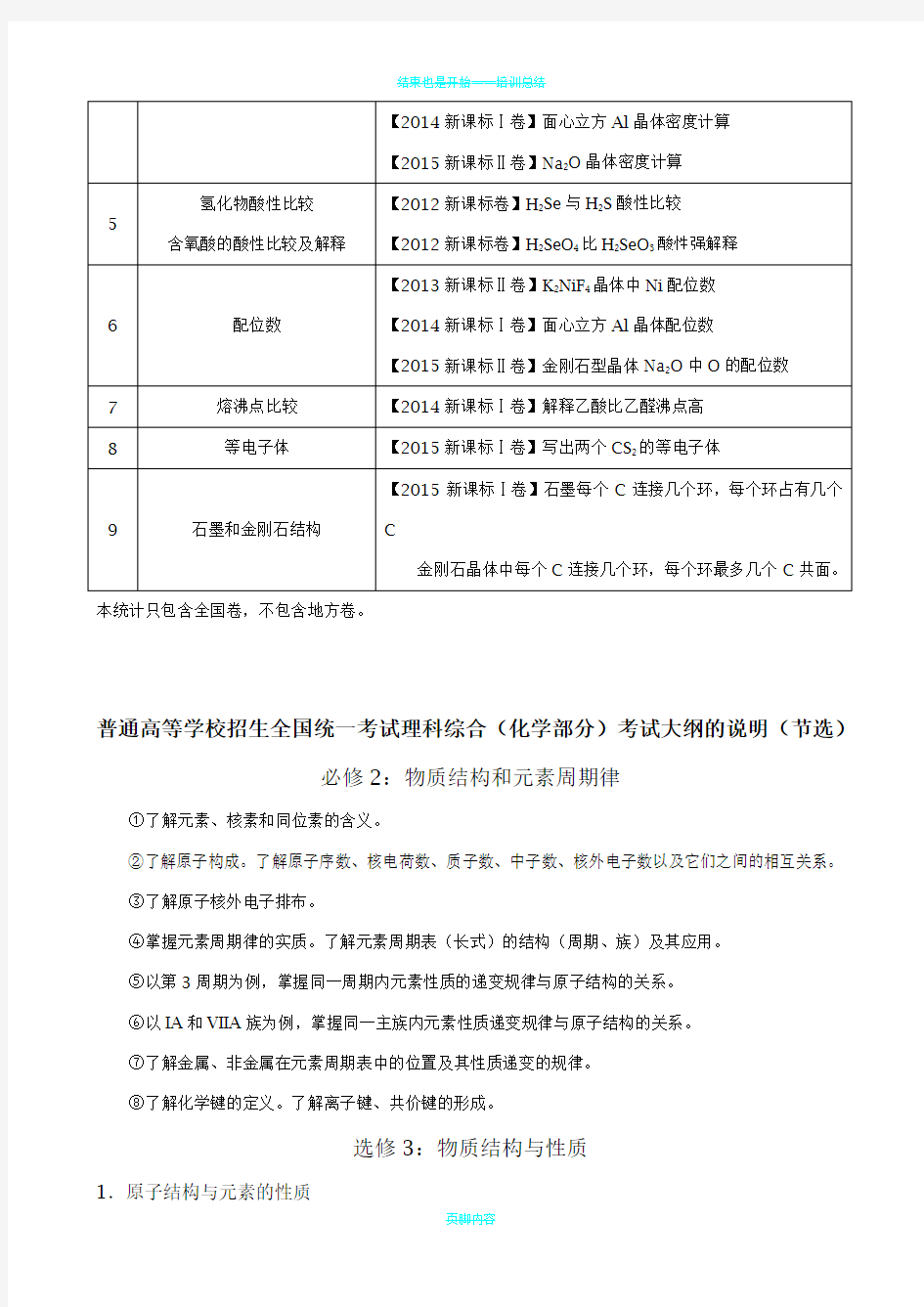

本统计只包含全国卷,不包含地方卷。

普通高等学校招生全国统一考试理科综合(化学部分)考试大纲的说明(节选)

必修2:物质结构和元素周期律

①了解元素、核素和同位素的含义。

②了解原子构成。了解原子序数、核电荷数、质子数、中子数、核外电子数以及它们之间的相互关系。

③了解原子核外电子排布。

④掌握元素周期律的实质。了解元素周期表(长式)的结构(周期、族)及其应用。

⑤以第3周期为例,掌握同一周期内元素性质的递变规律与原子结构的关系。

⑥以IA和VIIA族为例,掌握同一主族内元素性质递变规律与原子结构的关系。

⑦了解金属、非金属在元素周期表中的位置及其性质递变的规律。

⑧了解化学键的定义。了解离子键、共价键的形成。

选修3:物质结构与性质

1.原子结构与元素的性质

⑴了解原子核外电子的排布原理及能级分布,能用电子排布式表示常见元素(1~36号)原子核外电

子、价电子的排布。了解原子核外电子的运动状态。

⑵了解元素电离能的含义,并能用以说明元素的某些性质。

⑶了解原子核外电子在一定条件下会发生跃迁,了解其简单应用。

⑷了解电负性的概念,知道元素的性质与电负性的关系。

2.化学键与物质的性质

⑴理解离子键的形成,能根据离子化合物的结构特征解释其物理性质。

⑵了解共价键的形成,能用键能、键长、键角等说明简单分子的某些性质。

⑶了解原子晶体的特征,能描述金刚石、二氧化硅等原子晶体的结构与性质的关系。

⑷理解金属键的含义,能用金属键理论解释金属的一些物理性质。了解金属晶体常见的堆积方式。

⑸了解杂化轨道理论及常见的杂化轨道类型(sp、sp2、sp3)

⑹能用价层电子对互斥理论或者杂化轨道理论推测常见的简单分子或者离子的空间结构。

3.分子间作用力与物质的性质

⑴了解化学键和分子间作用力的区别。

⑵了解氢键的存在对物质性质的影响,能列举含有氢键的物质。

⑶了解分子晶体与原子晶体、离子晶体、金属晶体的结构微粒、微粒间作用力的区别。

⑷能根据晶胞确定晶体的组成并进行相关的计算。

⑸了解晶格能的概念及其对离子晶体性质的影响。

二、考点逐项过关

考点1﹒电子排布式和电子轨道示意图

1.能层、能级和最多容纳电子数之间的关系

能层(n)能级最多容纳电子数

序数符号符号原子轨道数各能级各能层

一K1s122

二L 2s12

8 2p36

三M 3s12

18 3p36

(1)轨道形状:①s电子的原子轨道呈球形。②p电子的原子轨道呈纺锤形。

(2)能量关系:①相同能层上原子轨道能量的高低:n s ②形状相同的原子轨道能量的高低:1s<2s<3s<4s… ③同一能层内形状相同而伸展方向不同的原子轨道如n p x、n p y、n p z的能量相等。 3.原子核外电子的排布规律 三个原理: ①能量最低原理:原子核外电子排布遵循构造原理,使整个原子的能量处于最低状态。构造原理示意图如上图1。 ②泡利原理:在一个原子轨道里最多只能容纳2个电子,而且自旋状态相反。 ③洪特规则:电子排布在同一能级的不同轨道时,基态原子中的电子总是优先单独占据一个轨道,而且自旋状态相同。 4.电子的跃迁与原子光谱 (1)电子的跃迁: ①基态→激发态:当基态原子的电子吸收能量后,会从低能级跃迁到较高能级_,变成激发态原子。 ②激发态→基态:激发态原子的电子从较高能级跃迁到低能级时会释放出能量。 (2)原子光谱: 不同元素的原子发生跃迁时会吸收或释放不同的光,可以用光谱仪摄取各种元素原子的吸收光谱或发射光谱,总称原子光谱。 基态原子核外电子排布的表示方法 价电子排布式3s23p4 电子排布图(或轨道表示式) 价电子轨道表示式 S的原子结构示意图 【过关练习】 1.【2011新课标卷】基态B原子的电子排布式为_________________________________ 2.【2011福建卷】基态氮原子的价电子排布式是_________________________________ 3.【2012福建卷】基态Mn2+的核外电子排布式为________________________________ 4.【2012新课标卷】Se的其核外M层电子的排布式为____________________________ 5.【2013新课标全国Ⅱ】Ni2+的价层电子排布图为________________________________ 6.【2014浙江卷】基态镓(Ga)原子的电子排布式为_____________________________ 7.【2014新课标全国Ⅰ】三价铁离子的电子排布式为______________________________ 8.【2014新课标全国Ⅱ】Cu的价层电子轨道示意图为_____________________________ 9.【2015新课标全国Ⅱ】P原子的核外电子排布式为_______________________________ 答案:1.1s22s22p1 2.2s22p3 3.1s22s22p63s23p63d5或[Ar]3d5 4.3s23p63d10 5.6.1s22s22p63s23p63d104s24p1 7.1s22s22p63s23p63d5 8.9.1s22s22p63s23p3(或[Ne] 3s23p3)考点2﹒电负性和第一电离能大小比较 元素第一电离能的递变性 第一电离能同周期从左到右增大趋势 ..减小。 ..(注意ⅡA、ⅤA的特殊性);同主族(自上而下)依次ⅡA族元素的第一电离能大于ⅢA族元素的第一电离能,ⅤA族元素的第一电离能大于ⅥA族元素的 第一电离能。 (1)特例 当原子核外电子排布在能量相等的轨道上形成全空(p0、d0、f0)、半充满(p3、d5、f7)和全充满(p6、d10、f14)的结构时,原子的能量较低,为稳定状态,该元素具有较大的第一电离能,如:第一电离能,Be >B;Mg>Al;N>O;P>S。 (2)应用 ①判断元素金属性的强弱。电离能越小,金属越容易失去电子,金属性越强;反之越弱。 ②判断元素的化合价。如果某元素的I n+ ?I n,则该元素的常见化合价为+n,如铝元素I4?I3,所以铝 1 元素的化合价为+3。而过渡元素的价电子数较多,且各级电离能之间相差不大,所以常表现多种化合价,如锰元素有+2价~+7价。 元素电负性的递变性 (1)规律 ①同一周期,从左到右,元素的电负性递增;②同一主族,自上到下,元素的电负性递减。 氢氦 2.1- 锂铍硼碳氮氧氟氖 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0- 钠镁铝硅磷硫氯氩 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0- 钾钙镓锗砷硒溴氪 0.8 1.0 1.6 1.8 2.0 2.4 2.8- (2)应用 ①确定元素类型(电负性>1.8,非金属元素;电负性<1.8,金属元素); ②确定化学键类型(两元素电负性差值>1.7,离子键;两元素电负性差值<1.7,共价键); ③判断元素价态正负(电负性大的为负价,小的为正价); ④电负性是判断元素金属性和非金属性强弱的重要参数之一。 电离能与电子的分层排布 一般来说,对于一个原子I1 因此,一个原子的电离能是依次增大的,甚至是成倍增长,但增大的倍数并不相同。有的增大的多,有的增大的很多(逐级递增,存在突跃)。我们结合下表说明: Na,I3比I2增大不到一倍,但I2比I1却增大了近百倍。这说明I1比I2、I3小得多,说明有一个电子能量较高,在离核较远的区域运动,容易失去。另外的几个电子能量较低,在离核较近的区域运动。 Mg,按照上面的分析,I2比I1增大不到一倍、I4比I3增大不到一倍,但I3比I2却增大了好几倍。因此可认为有两个电子能量较高,在离核较远的区域运动,另外的几个电子能量较低,在离核较近的区域运动。 至于Al元素,请同学自己分析一下。通过分析电离能的数据,我们也可以看到I4比I3增大了好几倍,在多电子原子中,电子是分层排布的。 金属活动顺序与电离能大小顺序不一致的原因 我们知道金属活动顺序中Ca元素排在Na元素的前面,而我们查的第一电离能的数据发现,钠元素的I1=496kJ/mol,钙元素的I1=590kJ/mol;I2=1145kJ/mol。为什么第一电离能表现出来的金属性顺序与金属活动性顺序表现出来的不一样呢?其实,这是因为两个概念表达的内容不同并且测量的手段也不一样,金属活动性顺序指的是水溶液中金属单质中的原子失去电子的难易程度。而电离能指的是气态的金属 原子失去电子成为气态阳离子的能力,它是金属原子在气态时的活泼型量度。二者所对应的条件不同,所以二者不可能完全一致。由此可以知道,我们在分析某个问题时,一定要注意具体的条件。 对角线规则 Li与Mg,Be与Al,B与Si这三对元素在周期表中处于对角线位置,相应的两元素及其化合物的性质有许多相似之处,这种相似性称为对角线规则。 Li与Mg的相似性 ★锂和镁在过量的氧气中燃烧均生成正常氧化物,而不是过氧化物 ★锂、镁都能与氮气直接化合而生成氮化物 ★锂、镁与水反应均较缓慢 ★锂、镁的氟化物、碳酸盐、磷酸盐均难溶于水 ★锂、镁的碳酸盐在加热时均能分解为相应的氧化物和二氧化碳 ★锂、镁的氯化物均能溶于有机溶剂中,表现出共价特性 值得注意的是,锂的金属性比镁强,氢氧化锂为强碱,氢氧化镁为中强碱,锂与水反应平缓不剧烈,镁则缓慢,氢氧化锂易溶,20度是溶解度12.8g,氢氧化镁难溶20度时溶解度0.00095g Be与Al的相似性 ★铍、铝都是两性金属,既能溶于酸,也能溶于强碱 ★铍和铝都能被冷的浓硝酸钝化 ★铍和铝的氧化物均是熔点高、硬度大的物质 ★铍和铝的氢氧化物Be(OH)2>Al(OH)3,都是两性氢氧化物,而且都难溶于水 B与Si的相似性 ★硼与硅的含氧酸盐都能形成玻璃且互熔 ★单质的制备,与酸碱的作用,氢化物的制备与性质等都相似 ★硼和硅的卤化物水解性也相似SiCl4+4H2O=H4SiO4+4HC1、BC13+3H2O=H3BO3+3HC1 【过关练习】 1﹒试用“>”、“<”、“=”表示元素C、N、O、Si的下列关系:(用元素符号表示,下同) (1)第一电离能:___________________________________ (2)电负性:_______________________________________ (3)非金属性:_____________________________________ 2﹒比较大小 (1)第一电离能C、N、O、Si____________________ He、N、P、F____________________ (2)电负性Na、Mg、Al_____________________ O、S、P____________________ 答案:1﹒(1)N>O>C>Si (2)O>N>C>Si (3)O>N>C>Si 2﹒(1)Si<C<O<N P<N<F<He (2)Na<Mg<Al P<S<O 考点3﹒杂化方式、键角、构型、分子中σ键数的判断 分子或离子的空间构型及杂化方式的判断方法 一、价层电子对互斥理论 分子或离子的空间构型与中心原子的价层电子对数目有关;价层电子对=成键电子对+孤对电子对;价层电子对尽可能远离,以使斥力最小。 1.杂化轨道类型的判断方法 (1)看中心原子有没有形成双键或三键,如果有1个三键,则其中有2个π键,用去了2个p轨道,则为sp杂化;如果有1个双键则其中有1个π键,则为sp2杂化;如果全部是单键,则为sp3杂化。 (2)由分子的空间构型结合价电子对互斥理论判断。没有填充电子的空轨道一般不参与杂化,1对孤电子对占据1个杂化轨道。如NH3为三角锥形,且有一对孤电子对,即4个杂化轨道应呈四面体形,为sp3杂化。 (3)价电子法:对于AB m型分子,若A原子的价电子数目有x个,B原子的价电子数目有y个,则杂化轨道数目=(x+my)/2。例如CH4杂化轨道数目=(4+4×1)/2=4,则碳原子为sp3杂化。使用这个公式计算杂化轨道数目时:当O和S元素作为中心原子时提供6个电子,作为配位原子时提供0个电子;而F、Cl、Br、I等原子作为中心原子时提供7个电子,而作为配位原子时提供1个电子。例如:CO2中中心碳原子的杂化轨道数目=(4+0×2)/2=2,则为sp杂化;又如BF3中中心硼原子的杂化轨道数 目=(3+3×1)/2=3,则硼原子为sp2杂化。 (4)公式法:多原子的离子也可使用这个公式计算。需要对阳离子(或阴离子)减去(或加上)所带电荷。例如NH+4中N原子的杂化轨道数目=(5+4×1-1)/2=4,则N原子的杂化方式为sp3杂化;又如H3O+中。原子的杂化轨道数目=(6+1×3-1)/2=4,则O原子的杂化方式为sp3杂化;再如SO2-4中S原子的杂化轨道数目=(6+0+2)/2=4,则S原子的杂化方式为sp3杂化。 2.价层电子对的空间构型 由于价层电子对之间的相互排斥作用,它们趋向于尽可能的相互远离,于是价层电子对的空间构型与价层电子对数目关系如下 3.分子空间构型 价层电子对有成键电子对和孤对电子对之分,中心原子周围配位原子(或原子团)数,即AB n中n值就是成键对数,价层电子对的总数减去成键对数,得孤对电子对数。若孤对电子对=0:分子的构型等于电子对的空间构型,孤对电子对≠0:分子的构型不同于电子对的空间构型。 注意:如果在价层电子对中出现孤对电子对时,价层电子对空间构型还与下列斥力顺序相关:孤对-孤对>孤对-键对>键对-键对。因此价层电子对空间构型为正三角形和正四面体时,孤对电子对对成键电子对斥力较大,使成键电子对夹角变小,所以SnBr2的键角应小于120°,NH3、H2O分子的键角应小于109.5°。 对于分子中有双键、三键等多重键时,使用价层电子对理论判断其分子构型时,双键的两对电子和三键的三对电子只能作为一对电子来处理,或者说在确定中心原子的价电子层电子对总数时,不包括π键电子。 二、杂化轨道理论 1.杂化轨道理论的基本要点 同一原子中不同的类型的能量相近的原子轨道在成键时,互相混合,重新组合成一组新的原子轨道的过程叫做轨道的杂化,所形成的一组新轨道叫做杂化轨道。(1)有几条原子轨道参与杂化就能形成几条杂化轨道;(2)杂化轨道分等性杂化(无孤对电子对)与不等性杂化(有孤对电子对)轨道;(3)杂化轨道成键满足原子轨道最大重叠原理,与其他成σ键或被孤对电子对占有。 2.中学常见的杂化轨道类型 3.s-p杂化轨道和简单分子几何构型的关系 (1)对AB n类型的分子来说,当中心原子无孤对电子对时,分子空间构型和杂化轨道的空间构型相同;当中心原子有孤对电子对时,分子空间构型和杂化轨道的空间构型不一致。 (2)对两中心或多中心的分子来说,运用杂化轨道理论判断比较方便。 C2H2每个中心原子C形成2条σ键,无孤对电子对,共需要2个杂化轨道,则采用sp杂化; C2H4每个中心原子C形成3条σ键,无孤对电子对,共需要3个杂化轨道,则采用sp2杂化; N2H4每个中心原子N形成3条σ键,有1对孤对电子对,共需要4个杂化轨道,则采用sp3杂化。 (3)对给定结构的微粒来说,运用杂化轨道理论判断比较方便。 金刚石每个C与另外4个C形成4条σ键,无孤对电子对,则C采用sp3杂化; 石墨每个C与另外3个C形成3条σ键,无孤对电子对,则C采用sp2杂化。 【过关练习】 1.常见分子的极性、空间构型与杂化方式 2.按要求填空 (1)HCHO中心原子的杂化方式_____,其空间构型为__________,σ键和π键个数比_____ (2)C2H2中心原子的杂化方式_____,其空间构型为_____,σ键和π键个数比_____ (3)HCN中心原子的杂化方式_____,其空间构型为_____,σ键和π键个数比_____ (4)CH2=CH-C≡C-CN,C原子的杂化方式是_____,σ键和π键个数比_____ (5)N2H4中心原子的杂化方式_____,σ键数_____ (6)H3O+中O原子采用_____杂化。H3O+中H-O-H键角比H2O中H-O-H键角大,因为:______________________________________________________________________________。 答案: 1.常见分子的极性、空间构型与杂化方式 键角键的极性分子的极性空间构型杂化方式 180°极性键非极性分子直线形sp <120°极性键极性分子V形sp2 105°极性键极性分子V形sp3 120°极性键非极性分子平面三角形sp2 107°极性键极性分子三角锥形sp3 109°2 8′ 极性键非极性分子正四面体形sp3 2.按要求填空 (1)sp2平面三角形3:1 (2)sp 直线形3:2 (3)sp 直线形1:1(4)sp和sp28:5 (5)sp35 (6)sp3H2O中O原子有2对孤对电子,而H3O+中O原子有1对孤对电子,排斥力小。考点4﹒晶体密度计算 对于立方晶胞,无论是求其晶体密度、还是晶胞体积、边长等,都可建立如下思维途径: 获得关系式:ρ=n×M a3×N A,再根据题目已知条件代入数据,移项、化简即可。【特别提醒】晶胞中微粒的计算方法--均摊法 ①长方体晶胞中粒子对晶胞的贡献顶角占1 8 ,棱上占 1 4 ,面上占 1 2 ,内部1。 图示: ②非长方体(非正方体)晶胞中粒子对晶胞的贡献视具体情况而定。如石墨晶胞每一层内碳原子排成 六边形,其顶点(1个碳原子)对六边形的贡献为1/3。再如图所示的正三棱柱形晶胞中: 熟记几种常见的晶胞结构及晶胞含有的粒子数目 A .NaCl (含4个Na + ,4个Cl - ) B .干冰(含4个CO 2) C .CaF 2(含4个Ca 2+ ,8个F - ) D .金刚石(含8个C ) E .体心立方(含2个原子) F .面心立方(含4个原子) 【过关练习】 1.NaCl 晶胞边长为a cm ,NaCl 的密度为_____________________________________ 2.离子化合物CaF 2晶体的密度为ag ·cm - 3,则晶胞的体积是(写出表达式即可)_________________ 3.化合物DB (摩尔质量为b g ·mol - 1)晶胞结构与金刚石相似,晶胞的边长为a cm 。该晶体的密度为_____________________g ·cm - 3。 4.若铜原子半径为a cm ,则铜单质晶体(面心立方最密堆积)的密度为________g ·cm - 3(只列出计算式)。 答案:1.ρ=4×58.5a 3N A g ·cm - 3 2. 1 3231 4786.0210g mol ag cm mol ---????? 3.4b N A ·a 3 43A 22N a () 考点5﹒氢化物和含氧酸的酸性比较 酸性强弱与分子结构的关系 一、含氧酸的酸性与分子结构的关系 含氧酸的分子中,原子的排列顺序是H -O -R ,(有的含氧酸有配位键H -O -R →O )。含氧酸的酸性强弱主要取决于结构中的两个因素: 1.比较中心原子跟氧的化学键的极性和氢氧键的极性,如果R -O 键的极性越小,对于氢氧键来说极性就越大,就越容易发生H -O 键的断裂,酸性就越强。我们知道,同周期元素中,随R 的电荷数的增大, 半径变得越小,R-O键的极性就越小,R-O间的引力加大,含氧酸的酸性就越强。因此,Si、P、S、Cl的电荷数从4到7,而原子半径减小,所以H4SiO4 2.含氧酸分子中未被氢化的氧原子数越多,含氧酸的酸性就越强。因为,未被氢化的氧原子数越多,因氧的电负性大,中心原子电子向未被氢化的氧原子转移,中心原子从O-H键中吸引的电子也就越多,更易离解出H+。所以,酸性HClO4> HClO3> HClO,因为HClO4分子中有三个未被氢化的氧原子,而次氯酸分子中没有未被氢化的氧原子。 名称次氯酸磷酸硫酸高氯酸 含氧酸分子式HClO H3PO4H2SO4HClO4 结构简式 非羟基氧原子数0123 酸性弱酸中强酸强酸最强酸 二、无氧酸的酸性强度 无氧酸的酸性强度是指氢化物水溶液的酸性强度。同主族元素的氢化物水溶液的酸性自上而下增强。如酸性HF 在HF、HCl、HBr、HI分子中,HF分子的化学键极性最强,离解能特别大,说明吸热多,虽然F原子的电子亲合能和F离子水合能也稍大,但总的热效应仍以离解能为主,因此,HF更难电离,酸性也在同类中最弱。 在H2O与HF、H2S与HCl的比较中,由于X原子的电子亲合能和离子水合能的影响大于离解能的影响,HF的离解能虽然比H2O大,HCl的离解能也比H2S大,但因电子亲合能和离子水合能的关系,总的效应还是放热多,因此HF比H2O容易电离,HCl比H2S容易电离,所以酸性HF比H2O强、HCl比H2S 强。 【过关练习】 1.【2012新课标卷】(1)H2Se的酸性比H2S_____(填“强”或“弱”)。 (2)H2SeO3的K1和K2分别为2.7×10-3和2.5×10-8,H2SeO4第一步几乎完全电离,K2为1.2×10-2,请根据结构与性质的关系解释:①H2SeO3和H2SeO4第一步电离程度大于第二步电离的原因: ___________________________________________________________________________; ②H2SeO4比H2SeO3酸性强的原因:______________________________________________ ___________________________________________________________________________。 答案:(1)强(2)①第一步电离后生成的负离子较难再进一步电离出带正电荷的氢离子;②H2SeO3和H2SeO4可表示成(HO)2SeO和(HO)2SeO2。H2SeO3中的Se为+4价,而H2SeO4中的Se为+6价,正电性更高,导致Se-O-H中O的电子更向Se偏移,越易电离出H+。 考点6﹒配位数的确定 配位数确定中常见的误区 NaCl晶体中阴离子的配位数为6,而Cl-按面心立方堆积的配位数是12。怎么都是配位数一会儿是6,一会儿又是12,这怎么理解? 氯离子按面心立方堆积是没错,但那不是真正的配位数,因为氯离子是同号离子,是相互斥的;同理,钠离子也是按面心立方堆积的,这两种离子形成的面心立方堆积都产生八面体空穴,彼此进入对方八面体空穴中就对了,此时异号离子之间的接触才算配位数,这样配位数就是真正的配位数,即6。 面心立方堆积如果是金属原子,则其配位数是12,因为周围的原子都与该原子形成金属键的,这时也是真正的配位数。 面心立方步骤配位数确定过程 Cu型面心立方配位数 12第一步:取一个面心晶胞 第二步:将两个面心晶胞合并 第三步:以右侧 面心为参照物 观察最近距离 原子 与右侧面心最近等距离的12个原子标注成深色,其他 距离较远的标注成白色(黑色白色都是Cu原子!)第四步:取出与 右侧面心最近 距离的12个原 子 一个粒子周围最近 ..邻的粒子数: 配位数12 NaCl型面心立方配位数6 离子周围最近 ..的异电性 ...离子的数目配位数含义 我们在提到配位数时应当注意晶体学和配位化学中的配位数含义不同的。 晶体学中,一个粒子周围最近 ..邻的粒子数称为配位数。(离子晶体中,指一个离子周围最近的异电性 ...离子的数目。) 配位化学中,配位数指化合物中中心原子周围的配位原子个数。 1.晶体中配位数问题 晶体晶体结构晶体详解 原子晶体金刚石 (1)每个碳与相邻4个碳以共价键结合,形成正四面体结构 (2)键角均为109°28′ (3)最小碳环由6个C组成且六原子不在同一平面内 (4)每个C参与4条C-C键的形成,C原子数与C-C键 数之比为1∶2 SiO2 (1)每个Si与4个O以共价键结合,形成正四面体结构 (2)每个正四面体占有1个Si,4个“ 1 2O”,n(Si)∶n(O) =1∶2 (3)最小环上有12个原子,即6个O,6个Si 分子晶体干冰(1)8个CO2分子构成立方体且在6个面心又各占据1个CO2分子 (2)每个CO2分子周围等距紧邻的CO2分子有12个 离子晶体 NaCl (型) (1)每个Na+(Cl-)周围等距且紧邻的Cl-(Na+)有6 个。每个Na+周围等距且紧邻的Na+有12个 (2)每个晶胞中含4个Na+和4个Cl- CsCl (型) (1)每个Cs+周围等距且紧邻的Cl-有8个,每个Cs+(Cl -)周围等距且紧邻的Cs+(Cl-)有8个 (2)如图为8个晶胞,每个晶胞中含1个Cs+、1个Cl- 金属晶体简单立方 堆积 典型代表Po,配位数为6,空间利用率52% 面心立方 最密堆积 又称为A1型或铜型,典型代表Cu、Ag、Au,配位数为12, 空间利用率74% 体心立方 堆积 又称为A2型或钾型,典型代表Na、K、Fe,配位数为8,空 间利用率68% 六方最密 堆积 又称为A3型或镁型,典型代表Mg、Zn、Ti,配位数为12, 空间利用率74% 2.配位化合物中的配位数问题 配合物是“配位化合物”的简称,曾经也称为“络合物”。最初这一类的化合物都是由稳定的简单化合物进一步合成得到的,如CoCl3?6NH3、PtCl2?2NH3等。后来发现绝大多数的无机化合物,包括盐类的水合晶体,都是以配合物形式存在的。 (1)配合物的定义 金属原子或金属离子与其他分子或离子以配位键结合而形成的复杂离子或化合物,称为配离子或配合物。 (2)配合物的组成 ①中心离子(或原子) 配离子中心位置的离子(或原子),通常把它叫做中心离子(或原子),如[Cu(NH3)4]2+和[Fe(CO)5]中的Cu2+和Fe原子。中心离子(或原子)的特征是,必须具有可以接受孤电子对的空轨道,一般为带正电荷 的阳离子,常见的为过渡元素离子(或原子)。 ②配体和配位原子 在配合物中和中心离子(或原子)结合的分子或离子称为配体。如[Cu(NH3)4]2+中的NH3分子和[Fe(SCN)6]中的SCN-。提供配体的物质称为配位剂。配体中与中心离子(或原子)成键的原子称为配位原子,如[Cu(NH3)4]2+中的N原子和[Fe(SCN)6]中的S原子。配位原子提供孤电子对给中心离子(或原子)的空轨道,从而形成配位键。通常,配位原子是电负性较大的非金属原子,如O、S、N、P、C、F、Cl、Br、I等。 ③配位数 在配合物中和中心离子(或原子)结合的配位原子总数,称为该中心离子(或原子)配位数。在[Cu(NH3)4]2+中,Cu2+配位数为4;[Fe(CO)5]中,Fe原子的配位数为5等。目前已证实的配合物中,中心离子的配位数可以从1?12,其中最常见的是4、6。 ④配合物的内界和外界 从配合物整体来看,配合物可以分为内界和外界两个组成部分。内界为配合物的特征部分,是由中心离子和配体结合而成的|一个完整的、稳定的整体,即配离子。在配合物的化学式中,用方括号表示。外界由与配离子电荷相反的其它离子构成,距离配离子的中心较远。由于配合物整体呈电中性,所以,也可以根据外界离子的电荷总数来确定配离子的电荷数。 例如,K3[Fe(CN)6]和K4[Fe(CN)6]中,可由外界确定配离子所带电荷分别为-3和-4,进而可以确定二者中铁元素的化合价为+3和+2。 综上所述,关于配合物的组成,以[Cu(NH3)4]SO4和K4[Fe(CN)6]为例,图示如下: