2015 全球气候变化重要节点

联合国气候谈判迎大考

2015-01-14 中国天气网

2015年是全球应对气候变化的又一个重要节点。按计划,一项新的全球协议将于年底在法国首都巴黎达成,成为2020 年后全球应对气候变化行动的依据。

围绕这份协议,《联合国气候变化框架公约》(下称《公约》)190 多个缔约方已进行了近 3 年的交流和磋商。虽然各方仍未完全消除分歧,但随着最后期限临近,协议雏形已越来越清晰。

重要协议

越来越多证据表明,人类活动是20 世纪中期以来全球变暖的主要原因。如果各国不采取有力度的管控措施和有效的国际合作,地球环境和人类生活将受到严重威胁。

按照2011 年德班气候大会决议,新协议将具有法律约束力,适用于《公约》所有缔约方,在2015年年底的巴黎气候大会上达成,于2020 年生效。

目前,对全球应对气候变化行动做出强制性量化安排的协议只有2005 年生效的《京都议定书》,其第二承诺期将于2020 年到期。这意味着,能否在巴黎达成新协议将直接影响2020 年后全球对温室气体排放的控制以及应对气候变化的国际合作。

分歧不小

从2012 年5 月开启谈判至今,《公约》各缔约方已围绕新协议开展了

10 轮磋商。随着交流深入,各方共识逐渐凝聚,但各方、特别是发达国家和发展中国家之间,依然有难以消弭的分歧。

回顾过去近 3 年的谈判历程,分歧主要集中在减排责任的分配和发达国家对发展中国家的资金支持等问题上。

发展中国家认为,发达国家对全球变暖负有历史责任,必须无条件地带头进行绝对量减排;而发展中国家仍然面临发展经济、消除贫困、改善民生等挑战,只能在得到发达国家资金和技术支持的前提下开展灵活多样的减排行动。

发达国家则说,各国目前的温室气体排放、经济实力对比等都发生了很大变

化,新协议应反映这些变化,在减排责任上不能再区分发达国家和发展中国家。

此外,各方在资金来源、部分协议要素的法律约束力、对各国行动的评估和监督机制等问题上也没有达成一致。

繁忙年份

面对分歧,2015 年将成为联合国气候谈判进程中又一个繁忙的年份:

2月8日至13日,今年第一轮气候谈判将在瑞士日内瓦举行,以落实利马大会成果,为 5 月前达成新协议谈判案文作准备。

3 月底前,一些国家将公布其2020年后应对气候变化的“国家自主决定的贡献”。

6月3日至14日,今年第二轮气候谈判将在德国波恩举行。

6月29日,气候谈判高级别会议在美国纽约举行,为谈判注入政治动力。11月前,联合国将发布报告,公布各国“国家自主决定的贡献”对控制全球变暖的总和效果。

11月30日至12月11日,巴黎气候大会召开,新协议谈判迎来最后大考。

分析人士认为,欧盟、中国和美国在2014 年先后公布量化减排计划,绿色气候基金获得超过100亿美元注资承诺,这些都为2015 年气候谈判注入信心和动力。可以预计,更多国家会以中美欧为标杆,提出有力度的行动目标,帮助巴黎大会达成新的气候协议。

国家应对气候变化战略研究和国际合作中心副主任邹骥判断,重要国家已作出减排和向低碳方向转型的承诺,取得最高政治层共识。尽管目前围绕新协议尚有诸多细节需要探讨,但大势已定。

可能选项

利马大会闭幕时,大会主席、秘鲁环境部长曼努埃尔?普尔加?比达尔说,各方代表离开利马时,已经看到了巴黎新协议的更清晰图景。《公约》秘书处执行秘书克里斯蒂娜?菲格雷斯说,各方带着一系列积极信号走向巴黎。

根据“利马气候行动倡议”,巴黎新协议可能提出全球减排的总体目标,如2020年全球达到碳排放峰值、2050年全球温室气体排放总量比2010年低40%至70%、2100年接近二氧化碳零排放。

协议还有望将绿色气候基金作为其主要金融实体,要求发达国家从2020 年起每年以其国内生产总值1 %的规模向该基金注资。

此外,新协议可能要求各方定期提出或更新行动承诺,周期为5年或10年,协议本身的有效期可能是10年、20

基林曲线力证气候变化全球变暖不是阴谋

2010-10-27 15:40:52

年1980^ "I 日60 年

中国低碳网专稿”绿色革命"已经在世界范围展开,但"千年寒冬”的说法又引发一场全

球变暖是"阴谋论"的口水战。人类活动是否是气候变暖的"元凶” ?或者气候暖化论根本就是强权国家阴谋出的"绿色陷阱”?全球气候变化已然成为当前"最热"的话题。

世界气象组织(WMO )近日公布的一份图片数据表示,二氧化碳促使地球走入历史最

暖时期。

数据显示,地球在近三千多年以来,温度始终调节在在一种平衡范围内。而近三十年,也是人类文化发展最快、人口增长最为迅速的几十年中,地球温度的这一均衡正被无情

地打破,温度的变化起伏超过以往很多。

科学家认为,燃烧矿石燃料,如煤碳、石油等产生的二氧化碳,是导致全球变暖的主要罪魁祸首。科学家指出,至今观测到的最暖的13年中有11年出现在1990年以来的这段时期,这也证明了全球温度升高是个不争的事实。1976年以来,全球平均气温的上升速度大

约是上个世纪的3倍。而地球大气中二氧化碳浓度显著增加也是在这个时期。

地球大气中的二氧化碳浓度从1750年的280ppm 增加到2001年的370ppm。这个数

值十分惊人,因为在过去42万年来还没有哪一个时期大气中二氧化碳的浓度超过目前的水平。而且,全球大气在过去2000万年中可能也从来没有出现过这么高的二氧化碳浓度。

"这有点令人担忧,如果我们再不采取行动,地球将达到一个崩溃的临界点。”环保人士孙瑜告诉记者。

全球气候变暖除导致海平面升高外,还将引发暴雨、冰雹等气象灾害。”有一个很明显

的感觉,在最近的十几年,全球出现的极端天气变化越来越多。"她说。

一份统计了3146名地球科学家的调查报告显示:有82%的科学家认同全球变暖的说法,针对一些人对”千年寒冬"现象从而质疑全球变暖说,气象局首席专家杜尧东表示,气候变暖是一个全球性、长期性的气温趋势,并且是振荡上升的过程,短时间内、局域性的气候波动

并不能否认全球变暖的大趋势。

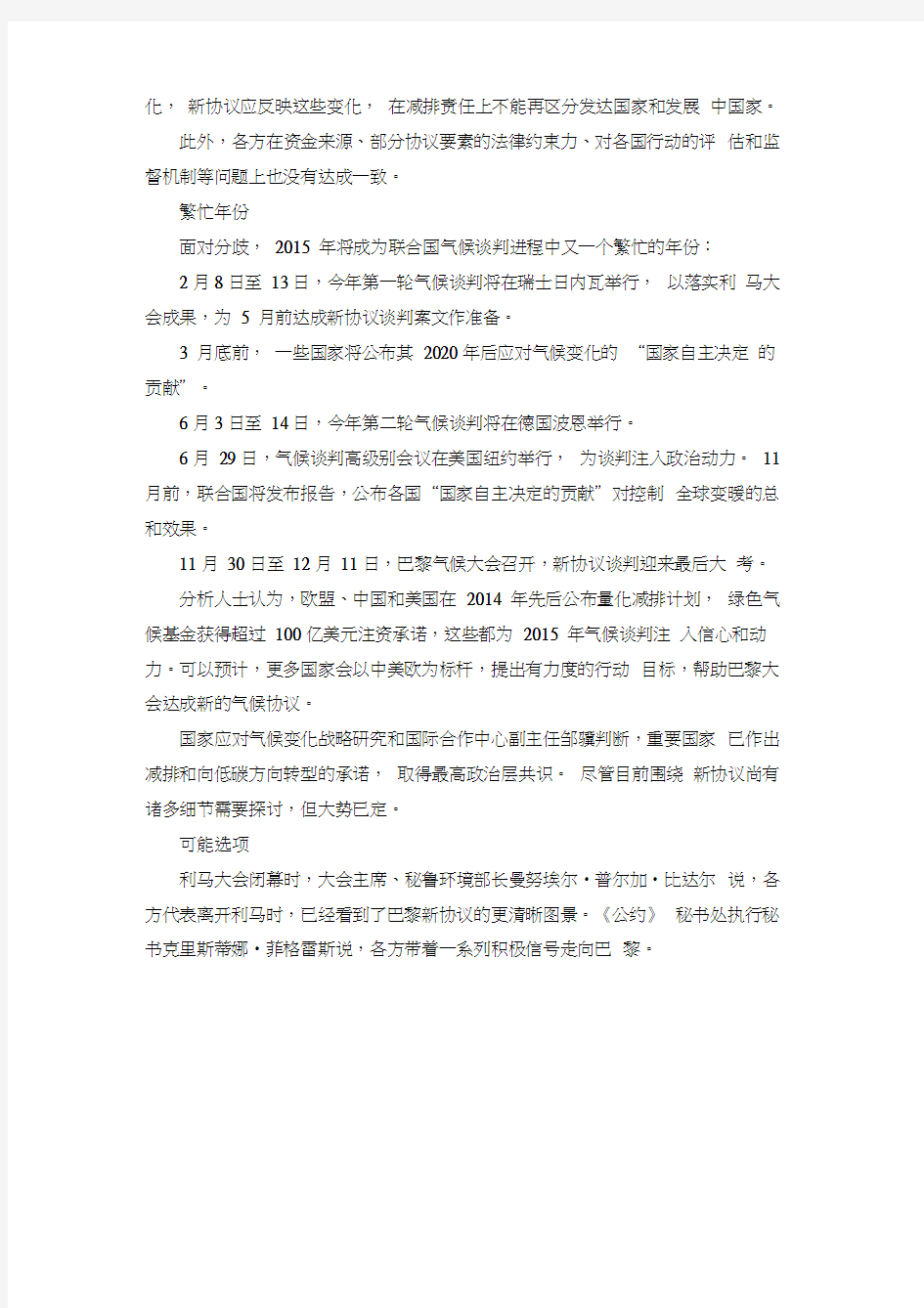

这条曲线从1958年开始画,一直画到现在,而且还将不断地画下去。这位画家名叫查

尔斯?基林(Charles Keeling ), 1928年出生于美国的宾夕法尼亚州,1954年在西北大学

获得了化学博士学位。读博士期间他对温室效应产生了兴趣。基林刚开始测的时候该指数是

315PPM,预计今年4-5月份将有一个月的时间超过400PPM,而明年全年的平均值就将

超过400PPM。

数据来源:三联生活周刊

(匚a£話 d 电冬

)NOLWU1SONOO

Atmospheric CO2 at Mauna Loa Observatory

3

3

1960 1970 1980 1990 2000

YEAR

二氧化碳日均浓度值突破400ppm意味看什么?

【字体:大中小】2013-06-03 08:08:32 来源:光明日报

世界气象组织近日发布消息称,该组织全球大气监测网的多个监测站数据显示,

地球大气的二氧化碳日均浓度值已突破400ppm关口,而上一次超过这一数值至少在

300万年前。这再一次向人们敲响了关于温室气体排放的警钟。

那么,二氧化碳日均浓度值突破400ppm意味着什么?如果继续升高将会怎样?

我们应该如何加强应对和遏制气候变化的战略行动?为此,本报记者采访了中国气象科

学研究院大气成分研究所研究员周凌晞。

全球多个监测站点日均值超限

夏威夷的莫纳罗亚山为全球历史最悠久的大气测量站,也被广泛认为是全球大气监测网的一个标杆性站点。2013年5月9日,美国国家海洋和大气管理局称,在该站

测得的二氧化碳日均浓度数据为400.03ppm。

日均实测浓度超限的不止莫纳罗亚山。自今年初开始,挪威新奥尔松(北纬78.9度)一监测站测得的二氧化碳日均浓度值超过400ppm; —些更为靠近赤道的站点,例

如西班牙加那利群岛,在今年4月底报告的日平均值也超过了400ppm。

"全球大气监测网综合了对大气中的二氧化碳以及甲烷、氧化亚氮等温室气体的

监测数据,从而保证全球的测量数据既合乎标准又能实现相互对照。”据周凌晞介绍,

该监测网络遍布50多个国家,既有位于阿尔卑斯山、安第斯山、喜马拉雅山上的高山站点,也有位于南北极和南太平洋的站点。

作为全球大气监测网的成员站之一,我国青海瓦里关站的观测数据则代表了北半球中纬度内陆地区的大气温室气体浓度状况。《2011年中国温室气体公报》显示:2011

年青海瓦里关大气中的二氧化碳年平均浓度为392.2ppm,高于同期全球平均值

390.9ppm,创下1990年建站以来的新高。

“从往年的数据来看,青海瓦里关本底站监测到的二氧化碳浓度一般在四月底、五月初达到高值,经历七八月份后降到最低点,而后九月份又有所升高,到了冬天采暖

季又达到高值显然,二氧化碳的实时浓度值与树木生长周期、燃煤排放等影响因素密切

相关。”不过周凌晞强调,以上测得的都是瞬时值,最终,研究人员会对全年进行加权平均。

400ppm阙值的象征意义

“如果按照目前的速度继续增加,那么,全球年平均二氧化碳浓度预计将在2015年或2016年突破400ppm阙值。”在新闻发布会上,世界气象组织女发言人克拉尔?尼利强调,“我们今天排放的二氧化碳能在大气中存在很长时间并且持续吸热,这意味着我们的地球会(继续)变暖。”

5月13日,《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书菲格雷斯也在声明中指出:随着具有吸热效应的二氧化碳浓度此次创下历史新高,人类已经进入了一个新的危险地

带。“全世界必须立即警醒,并关注该事件对整个人类安全、幸福以及经济发展所造成的潜在冲击。”

那么,二氧化碳浓度持续上升到底会导致何种气候灾难?周凌晞表示,虽然现在很难确切说到达哪个值就一定会怎样,但任由这种状况发展下去,难保哪一次不会成为

“压倒骆驼的最后一根稻草”,从而引发突然事件。“例如冰川和冻土消融、海平面上升”既危害自然生态系统的平衡,又威胁人类的食物供应和居住环境,其后果正如灾

难影片情节所展现的那样。”

与国际同行一样,周凌晞认为,尽管超过400ppm不是标志气候灾难的临界点,

但却是全球变暖过程中“一个具有重要象征意义的事件”。

遏制气候变化人人有责

在研究气候变化的主流专家、学者眼中,化石燃料燃烧和人类活动排放的二氧化碳等温室气体被认为是气候变化的主要推手。

“树木在生长过程中能够吸收大量二氧化碳,我们称之为’碳汇’。然而,随着工

业革命的进程不断加快,就会排放大量的二氧化碳(排放源),使大气中二氧化碳的浓

度不断累积、上升。”周凌晞强调,大气中二氧化碳的日均浓度值突破400ppm,说明现

在的“源”大于“汇” “尽管我们也在以植树造林等方式控制这个过程,但架不住碳排放量增长得更快。”

既然通过增加碳汇来控制二氧化碳的大气浓度收效甚微,而通过不生产、不发展来达到减排的目的更加不切实际,那么,面对近在眼前的危机,我们应该如何应对?周

凌晞给出的答案是提高能源利用效率,借助国际最新技术实现节能减排。“在这方面,西方发达国家需要承担更多的历史责任,例如可以将高效低排技术低成本甚至无偿地转

让给发展中国家。”

周凌晞认为,为了维护本国人民的生存与发展权益,政府需要在国际舞台上争取斡旋,公众也需要从自身做起,倡导绿色生活方式,避免“暴发户”心态。“比如,汽车并非排量越大越能彰显身份,房子并非越宽敞住得越舒服,平时可以多选择乘坐公共交通工具出行”为了节能减排,每个人都可以贡献一点力量,汇聚成流后,就会成为

减缓甚至阻止气候变化不利影响的有效行动。(本报记者张蕾)