【摘要】目的探讨类风湿性关节炎的影像特征,提高其诊断准确率。方法对经临床及实验室确诊的56例类风湿性关节

炎患者的影像学表现进行回顾性分析。结果

在56例的X 线片上,手足小关节附近软组织呈梭形肿胀见于7例。表现为骨质疏

松、

关节间隙狭窄、骨性关节面骨皮质边缘不规整43例。骨质疏松、破坏、缺损、关节半脱位、骨性强直6例。结论类风湿性关节炎的影像学表现具有一定特征,临床、影像、实验室相结合可提高本病的诊断准确率。

【关键词】类风湿性关节炎;放射学检查;体层摄影术,X 线计算机;磁共振成像

【中图分类号】R445;R593.21【文献标识码】A 【文章编号】1009-6817(2009)02-0106-03

Imaging findings of rheumatoid arthritis Lan Jianming,Cui Feiyun,Huang Birun ,Zhang Xiulan ,Zheng Guoqin,Chen Jiefang.Depart -ment of Radiology,Hubei Provincial Jingzhou Municipal Tumor Hospital,Jingzhoushi 434002,China

【Abstract 】Objective To study the imaging findings of rheumatoid arthritis and to elevate the diagnostic accuracy.Methods The imaging findings of 56patients with clinically and experimentally proved rheumatoid arthritis were analyzed retrospectively.Results A -mong 56cases,soft tissue spindle-swelling around the small joints of hand and foot was found in 7,osteoporosis,articular space narrowing,and osteoarticular surface with irregular bone corter edge in 43,osteoporsis,bone destruction and defect,articular half dislocation and osteal rigidity in 6.Conclusion The combination of imaging findings of rheumatoid arthritis and its clinical observations as well as laboratory tests can significantly elevate the diagnostic accuracy.

【Key words 】Rheumatoid arthritis;Radiography;Tomography,X-ray computed;Magnetic resonance imaging

类风湿性关节炎的影像学表现

兰剑明,崔飞云,黄必润,张秀兰,郑国勤,陈解放

(湖北省荆州市肿瘤医院放射科,湖北

荆州434002)

类风湿性关节炎是一种结缔组织疾病,病因不明,和遗传、免疫、理化因素多方面作用密切相关[1]。病变开始于关节滑膜,逐渐侵及破坏关节软骨及软骨下骨组织。肌腱韧带附着处可有炎性反应,刺激成骨细胞增生,造成僵直和周围软组织钙化、骨化。受累关节影像学表现具有一定特征。本文搜集了经临床及实验室确诊的56例类风湿性关节炎患者的资料,通过对其影像学表现的分析及查阅相关文献,增加对类风湿性关节炎的认识,提高诊断的准确性。1

资料和方法

56例类风湿性关节炎患者中,男17例,女39例。年龄46~75岁,平均61岁。实验室检查血清类风湿因子阳性。全部病例摄手、腕、足关节X 线平

片,部分病例加摄膝、肘、肩等关节X 线平片,少数病例行部分关节CT 扫描及MRI 检查。2结

果

手关节单独受累31例,跖趾关节单独受累16例,手、腕关节、膝关节等多关节同时受累9例,以对称性侵犯手足小关节为其特点。早期:手足小关节附近软组织呈梭形肿胀见于7例。中期:表现为骨质疏松、关节间隙狭窄、骨性关节面骨皮质边缘不规整见于43例。晚期:骨质疏松、破坏、缺损、关节半脱位、骨性强直见于6例。3讨论

3.1

病因、病理及临床表现

类风湿性关节炎病因不明,一般认为发病与免

疫反应有关。病变开始于关节滑膜,在关节软骨面形成血管翳,逐渐侵及破坏关节软骨及软骨下骨组

收稿日期:2008-07-28;修回日期:2008-10-24作者简介:兰剑明(1967-),男,湖北省荆州市人,大学本科学历,主治医师,主要从事影像诊断及介入治疗工作。

织。肌腱韧带附着处可有炎性反应,刺激成骨细胞增生,造成僵直和周围软组织钙化、骨化,本病血清类风湿因子阳性,故又称血清阳性关节炎。临床多见于中年妇女,女性发病率是男性的2~3倍[2],起病及发展较慢。局部关节肿胀、疼痛、活动受限,多为对称性,以手足小关节为主。全身症状有低热、乏力、食欲下降、体重减轻、肌肉酸痛和僵硬、血沉加快。关节症状为疼痛和僵硬,开始可累及单一关节数周或数月,单关节受累时与外伤或感染性滑膜炎不易鉴别,约20%患者受累关节附近的皮下有类风湿结节[3]。中医认为本病是因人体正气不足,风寒湿热等外邪侵袭机体,闭阻经脉而出现以肢体关节肌肉疼痛、麻木、肿胀、屈伸不利,甚至关节变形等为特征的一种疾病[4]。因病程长难以治愈。

3.2影像学特点

类风湿性关节炎影像学检查主要包括X线平片、MRI和CT。a)X线平片:双手腕关节X线平片检查对类风湿性关节炎的特异性高,是常用筛选及监测该病病情进展的检查手段,但在早期诊断中受到一定限制。b)MRI可以显示早期特征性滑膜增厚,是最灵敏的影像学检查手段。c)CT在显示骨质破坏方面具有一定的优越性[5]。

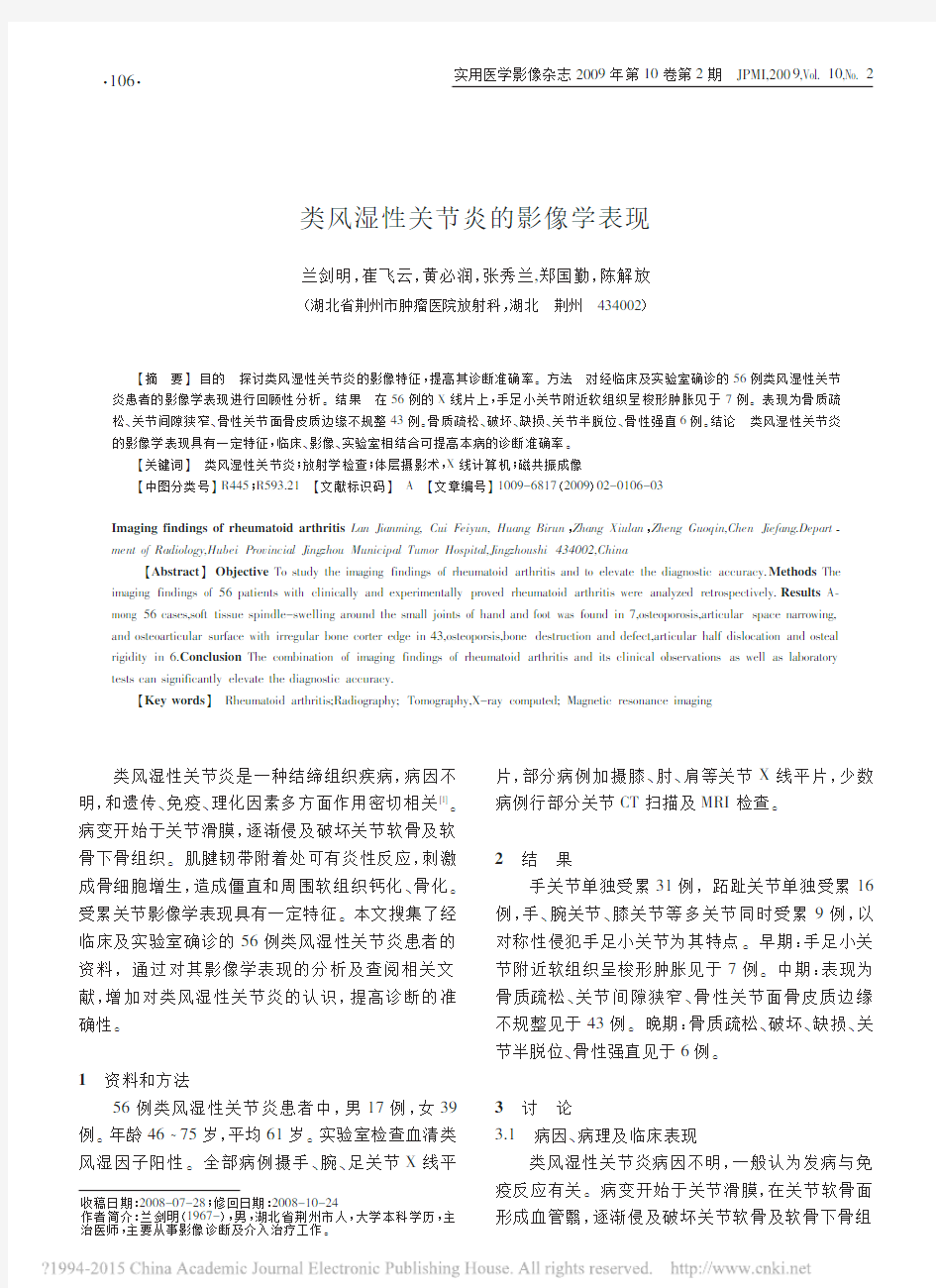

早期:关节附近软组织对称性梭形肿胀,最初限于手足小关节,以近端指间关节、掌指关节和腕关节尺侧易受侵犯,掌部软组织可增厚。曾有学者指出,如近端指间关节处软组织呈梭形肿胀,同时伴有掌指关节囊膨隆和腕关节尺侧软组织局限性肿胀,类风湿性关节炎的诊断可以确定。三项中如存在两项,属可疑;仅有其中一项且无外伤史时应怀疑类风湿性关节炎。关节间隙因渗液可稍增宽。中期:由于病变进一步发展,先在关节附近骨端出现骨质疏松,随病变进展可出现普遍骨质疏松,肌腱与韧带附着处出现羽毛状骨膜增生或与骨干平行的层状骨膜增生,病变继续发展,出现关节间隙狭窄,骨性关节面骨皮质边缘不规整,是类风湿性关节炎所特有的改变。骨性关节面下可出现小的囊状骨质破坏,好发于关节囊附近的关节边缘,大关节较小关节少见,且出现较晚。晚期:骨质疏松显著,呈普遍性,骨的微细结构消失,骨皮质菲薄,关节间隙狭窄,关节面破坏、缺损;关节部软组织肿胀消退,肌肉萎缩,可发生关节半脱位(见图1,2)。在掌指关节处,手指偏向尺侧,颇具特征性,严重时呈鸡爪状畸形及关节骨性强直,同时大关节也可受累;近侧指间关节与掌指关节可发生骨质溶解与吸收,初期表现为小关节面的骨边缘侵蚀,晚期使指、掌骨远端变尖,临近指骨基底部呈杯口状变形(见图3,4),末节的指尖常保持完整;约2/3患者颈椎受累;关节破坏停止后可形成关节的纤维强直或骨

性强直。

CT软组织窗可清晰显示关节周围软组织肿胀,密度增高。骨窗可显示骨端关节边缘小凹陷状骨缺损或骨质破坏。重建可显示关节间隙狭窄。后期可显示骨质增生和关节脱位。另外CT有利于显示复合部位小关节结构变化,例如CT显示腕关节类风湿性关节炎所致的骨性关节面表浅侵蚀、中断及骨性关节面下囊肿的能力优于X线平片[6,7]。

MRI早期检查显示滑膜病变及关节腔积液优于CT;晚期类风湿性关节炎累及齿状突时,MRI可

图1膝关节骨质疏松显著,呈普遍性,骨的微细结构消失,骨皮质菲薄,关节间隙狭窄,关节面破坏、缺损图2关节部软组织肿胀消退,肌肉萎缩,关节半脱位图3近侧指间关节及腕关节骨质溶解、吸收、破坏图4中节指骨基底部呈杯口状变形

a)上颌窦细菌性炎症:多为两侧发病,而且能找到发病的诱因,CT表现为上颌窦腔内密度增高影,CT值相对低于霉菌性上颌窦炎,且可见气液平面,很少见到钙化[10]。上颌窦壁骨质改变以增生硬化为主。

b)上颌窦癌:多发生于40岁以上中老年患者,病变进展较快,临床症状重,病变呈侵润性生长,CT 显示上颌窦腔明显扩大、占位效应明显,以溶骨性骨质破坏为主,肿瘤组织向周围侵犯并与周围组织结构界线不清,可见残余骨碎片,钙化少见。

c)内翻乳头状瘤:多起源于中鼻道附近的鼻腔外侧壁,易向鼻腔生长,对周围骨质可有压迫、侵蚀,但程度较轻。

d)上颌窦恶性肉芽肿:少见,表现为窦腔黏膜增厚或软组织块影,有时亦表现为水样密度,但常有鼻腔、鼻咽部、咽喉等的病变,与炎症改变相似。

CT能确切反映出霉菌感染上颌窦的范围、程度及窦壁骨质破坏的情况,为临床提供直观、可靠的资料,从而制定相应的治疗方案。因此,CT应作为霉菌性上颌窦炎的首选影像学检查方法。

参考文献

[1]房刚,李继忠,张秀云.上颌窦真菌病的CT诊断及误诊分析[J].

中国误诊学杂志,2001,1(10):1495-1496.

[2]林功标,林有辉,程金妹.鼻腔鼻窦真菌病的X线及CT表现[J].福

建医药杂志,1997,19(1):7-8.

[3]王绍忠,朗军添,蔡晓.霉菌性鼻窦炎的临床诊治分析[J].中国

耳鼻咽喉颅底外科杂志,2005,11(3):170-171.

[4]张书文,孙士铭.真菌性鼻窦炎的CT与临床诊断[J].临床放射学杂

志,2002,21(10):778-779.

[5]杨秀敏,王毓新,刘铭,等.100例真菌性鼻窦炎的病因分析[J].中

华耳鼻咽喉-头颈外科杂志,2000,7(1):9-13.

[6]吴峰,杨明思,林齐鸣.CT扫描在诊断真菌性上颌窦炎的价

值[J].中国耳鼻咽喉颅底外科杂志,2007,13(2):143-144.

[7]张革化,李源,曾转萍,等.真菌性鼻窦炎发病相关因素及临床

特征分析[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2006,13(3):163-166.

[8]韩丹,李森林,马黎.上颌窦曲菌病的CT诊断[J].中华放射学

杂志,1999,33(9):637-638.

[9]郑秋平,李志中.霉菌性鼻窦炎的CT诊断(附18例分析)[J].中国

临床医学影像杂志,2006,17(8),428-429.

[10]Yoon JH,Na DG,Byun HS,et al.Calcification in chronic maxillary

sinusitis:comparison of CT findings with histopathologic results[J].

AJNR,1999,20(4):571-574.

清晰显示第二颈椎信号改变,在T

1

WI上齿状突信

号减低,T

2

WI呈不均匀中等信号。在显示掌指关节的骨侵蚀方面,MRI优于CT[8]。

关节受累具有以下特点:a)侵犯多数关节(手、足小关节最常受累);b)对称侵犯关节并有游走特点;c)在一般情况下如腕关节受累,则踝关节就有受保护的倾向,如掌指关节受累,则跖趾关节就有不受累可能;d)晨起关节发僵且疼痛加剧。

3.3鉴别诊断

类风湿性关节炎需与下列疾病鉴别:a)关节结核常累及单一关节,多发关节受累少见。关节软骨及骨端破坏较类风湿性关节炎迅速而广泛。关节结核合并窦道和死骨形成有助鉴别;b)化脓性关节炎常为单一大关节病变,发病急,临床中毒症状和体征明显。短期内出现关节软骨及软骨下骨的广泛破坏;c)痛风性关节炎以第一跖趾关节为典型发病部位,无明显骨质疏松,骨端有边界锐利的穿凿样骨破坏为其特点。

参考文献

[1]郝惠兰.中医综合疗法治疗类风湿关节炎[J].光明中医,2007,22

(4):49-51.

[2]郭启勇,孙宝海,范国光,等.实用放射学[M].第3版.北京:人民

卫生出版社,2007:1213-1215.

[3]刘东风,吴振华,刘兆玉,等.骨与关节影像鉴别诊断指南[M].北

京:人民军医出版社,2005:557-563.

[4]李满意,刘红艳,贾军辉.中医病因病机研究概述[J].中国中医现

代远程教育,2007,5(2):12-14.

[5]卢靓,粟占国.类风湿关节炎的诊断与治疗进展[J].实用医院

临床杂志,2007,4(3):10-12.

[6]Dohn UM,Ejbjerg BJ,Hasselquist M,et al.Detection of bone erosions

in rheumatoid arthritis wrist joints with magnetic resonance imaging, computed tomography and radiography[J].Arthritis Res Ther, 2008,10(1):25-29.

[7]Ju JH,Kang KY,Kim IJ,et al.Application of three-dimensional

computed tomography for the rheumatoid wrist[J].Rheumatol Int, 2008,28(8):811-813.

[8]Dohn UM,Ejberg BJ,Court-Payen M,et al.Are bone erosions detected

by magnetic resonance imaging and ultrasonography true erosions?A comparison with computed tomography in rheumatoid arthritis of meta carpophalangeal joints[J].Arthritis Res Ther,2006,8(4):110-114.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (上接第77页)

医学影像学诊断试题(骨、关节系统) A型题 1、出生时那个骨骺及骨化中心已经出现 A、股骨头 B、股骨远端 C、肱骨小头 D、月骨 E、钩骨 2、脊椎中可见到乳突和副突的是: A、颈椎 B、胸椎 C、腰椎 D、骶椎 E、尾椎 3、MARFAN综合征的X线表现中,找出一项是错的 A、蜘蛛指 B、干骺端多发小的透亮区 C、骨的长度增加 D、疝 E、主动脉瘤 4、长管骨骨折的检查,通常要求: A、正位和侧位片 B、两侧正位对比 C、正位和侧位片,并包括邻近关节 D、正侧和斜位 E、根据骨折不同部位,选择部同照像方法 5、疲劳骨折,最好发于: A、肱骨 B、尺骨和桡骨 C、第二、三跖骨 D、股骨 E、胫腓骨 6、骨折愈合修复过程中,形成骨痂的转机是: A、骨折端骨膜增厚 B、血肿机化后钙质沉着 C、成骨细胞活跃 D、在血肿内肉芽组织生长的同时,内外骨膜也产生骨样组织,而后骨化 E、骨折端外骨膜产生新骨 7、测量脊椎滑脱最常用的方法是: A、MESCHAN氏法 B、GARLAND氏法 C、MEYERDING氏法 D、MC RAE氏法 E、MC GREGOR氏法8、下列诸病中,哪一种不是骨软骨病 A、PERTHES病 B、OSGOOD—SCHLATTER病 C、POTT病 D、第一种KOHLER病 E、第二种KOHLER病 9、颈椎病照片是为了解: A、正位片上锥间隙是否变狭窄 B、侧位片上锥间孔是否缩小 C、侧位过伸过屈位片上锥间孔是否缩小 D、侧位片上锥间隙是否狭窄,锥体前后缘有无骨质增生 E、脊髓碘油造影,观察间隙有无狭窄 10、骨瘤好发于: A、颅骨、颜面骨、下颌骨 B、长骨 C、短骨 D、扁骨 E、软骨 11、良性骨肿瘤的化验检查: A、血色素正常,白细胞计数高,肿瘤细胞形态正常 B、雪色素降低,碱性磷酸酶正常,肿瘤细胞形态正常 C、血色素正常,碱性磷酸酶正常,肿瘤细胞形态近于正常 D、血色素偏低,碱性磷酸酶升高,肿瘤细胞异型多 E、血色素正常,碱性磷酸酶升高,肿瘤细胞异型多 12、骨软骨瘤表现,哪项是错误的 A、是最常见的良性骨肿瘤 B、好发于长骨干骺端 C、10~20岁发病多 D、好发于股骨下端,胫骨上端 E、可侵蚀附近骨,形成骨质破坏 13、找出一项不符合骨样骨瘤的表现

一、概述 AAS是指以剧烈胸痛为主要临床表现的一组主动脉病变。患者多发病急骤、胸痛剧烈(撕裂样或刀刺样),疼痛还可沿病变走向转移;发病时或伴大汗。 AAS主要包括主动脉夹层(AD)、主动脉穿通性溃疡(PAU)、主动脉壁间血肿(IMH),以及外伤性主动脉破裂、主动脉瘤急性破裂等其他主动脉疾病,如下图。 (点击图片查看大图) 二、影像学诊断 1.X线平片 AAS患者的胸片或有主动脉扩张、迂曲,主动脉壁钙化,主动脉弓异常,纵隔及胸腔异常等现象;有时还可观察到"3字征"、"漏斗征"等特殊征象,但特异性较低。下图(左上图)为AD患者的X线平片:主动脉增宽,左侧胸腔积液。 2.超声心动图 超声心动图可评价主动脉瓣(如主动脉瓣关闭不全),冠状动脉(冠状动脉开口是否受累),升主动脉(撕裂)及降主动脉状况。可用于床旁检测,有助于急诊诊断与鉴别诊断,但对胸降主动脉的诊断能力有限,如下图(左下图)。 3.CT血管造影 CT血管造影(CTA)可观察主动脉全程,显示夹层破口及分支血管情况。通过后处理技术及重建方法,可直观地观察患者的主动脉疾病及其变化。但使用过程中有辐射,还可造成对比剂损伤。 (点击图片查看大图)

另外,核磁共振成像(MRI)、数字减影血管造影(DSA)也可辅助诊断AAS。 三、主动脉夹层 AD是指主动脉腔内高速、高压血流从动脉内膜撕裂处进入主动脉中膜,使中膜分离,并沿主动脉长轴扩展,从而造成主动脉真假两腔的一种病理改变,是一种病死率极高的心血管疾病。急性期可导致主动脉破裂、脏器缺血或梗塞;慢性期可形成夹层动脉瘤。 1.分型 De Bakey分型:Ⅰ型,夹层起源于升主动脉,扩展超过主动脉弓,甚至腹主动脉;Ⅱ型,夹层起源并局限于升主动脉;Ⅲ型,起源于降主动脉,向远端扩张,可直至腹主动脉。Stanford分型:目前最为常用,无论夹层起源于哪一部位,只要累及升主动脉,便为A型,相当于De Bakey Ⅰ型和Ⅱ型;夹层起源于降主动脉且未累及升主动脉,称为B型,相当于De Bakey Ⅲ型。 (点击图片查看大图) 孙氏分型:进一步的细化分型,对外科治疗较有意义,如下图。 (点击图片查看大图) 2.影像学诊断 在影像学诊断中,应重点观察以下四方面: (1)主动脉破口和再破口(关键点)

主动脉夹层壁间血肿和穿透性溃疡影像学诊断 1.主动脉夹层(AD)的影像学诊断 影像学检查可以明确诊断AD。诊断明确后,应进一步分型,显示内膜片和真假腔(有无血栓形成)、内膜破口、夹层范围、分支受累和相应器官供血、主动脉瓣关闭不全(AR)和外渗等并发症。近年研究表明,AD 的影像学研究应注意以下几点: (1)提高内膜破口的显示; (2)注意其定位,因为这与外科和介入治疗密切相关;(3)注意是否伴有主动脉周围、纵隔及心包、胸腔积血等,这些都是影响预后的主要问题。进而注意分支受累以及相关器官供血情况、有无AR及其程度等都是需要明确的问题。根据临床症状,AD分为急性、亚急性、慢性3种;迄今国际上公认的AD分型仍主要是DeBakeyⅠ、Ⅱ、Ⅲ型和Stanford A、B 型。Ⅰ型AD 破口在升主动脉累及范围可自升主动脉到降主动脉甚至腹主动脉。Ⅱ型AD累及范围限于升主动脉。Ⅲ型AD主要累及降主动脉及以下。DeBakeyⅠ、Ⅱ型相当于Stanford A型,DeBakey Ⅲ型相当于Stanford B型。我国AD患者DeBakey Ⅲ型比较常见。与国外有明显差别,国外AD 患者DeBakey Ⅰ、Ⅱ型明显多于DeBakey Ⅲ型,急性、亚急性AD多于慢性患者。 AD的发生为多种因素综合作用的结果。10%~30%的急性AD患者存在血管壁血肿, 提示这可能是夹层的起因。动脉粥样硬化本身并不是AD的危险因子, 除了同时存在动脉瘤和动脉粥样硬化性溃疡, 后者会引起胸降动脉夹层。动脉粥样硬化是否为AD的诱发因素仍有争议。 主动脉中膜的外部和外膜一起构成假腔的外壁,而剩余的中膜和内膜形成内膜瓣, 所谓内膜瓣是个不确切的名称, 因为内膜瓣主要由主动脉壁分离的中膜形成, 而在假腔外壁中膜的比例是主动脉破裂的决定性因素, 且比例因人而异, 内膜瓣中中膜占的比例越大, 假腔外壁越薄, 主动脉就越可能破裂, 而假腔破裂是典型AD患者死亡共同的机制。明显的夹层可来自急性AIH或PAU, 因为这两种疾病的血肿均可沿内膜扩展, 自破口处撕裂形成内膜瓣。 AD的确切CT征象是发现由内膜瓣分隔的两个对比剂充盈的腔, 增强后假腔呈延迟强化, 真腔呈早期强化, 和无夹层的主动脉腔相连续, 面积常更小;内膜瓣可以环形的形式完全与血管壁分离, 形成内膜与内膜套叠, 像风向袋一样套入血管腔内。 2.主动脉壁间血肿(IMH) 主动脉壁间血肿(出血)是指主动脉壁间出血和(或)形成血肿而无内膜破口,病理基础主要是动脉壁滋养管(vasa vasolum)的破裂出血,发生于降主动脉者多于升主动脉。约30%的主动脉壁间血肿(出血)发生主动脉破裂,多见于急性患者;约10%的血肿逐渐吸收。 影像学诊断: 主动脉壁增厚至4~5mm,如达到10mm甚至以上,应警惕破裂的可能性。主动脉腔内有血栓或出血的改变,可累及动脉全层或部分(呈新月形),呈纵向扩展。MRI、增强CT、超声心动图(尤其是经食管技术)为主要诊断技术。MRI有助于显示血栓的年龄,且MRI 对于判断出血或陈旧性血栓具有一定优势。 CT平扫IMH表现为主动脉壁的环形高密度增厚区域,(主动脉壁厚度>7mm,CT值60~70HU)。增强图像中,IMH可能与血管壁的动脉粥样硬化或血栓相混淆, 但与动脉粥样硬化斑块不同

一基本病变X线表现 骨质疏松:一定单位体积内正常钙化的骨组织减少,即骨组织的有机成分和钙盐都减少但骨内的有机成分和钙盐含量比例仍正常。组织学:骨皮质变薄,哈氏管扩大和骨小梁减少。临床特点:常见于:老年妇女和关节活动障碍病人易发生病理骨折 X线表现:骨密度减低、骨小梁变细减少、骨皮质变薄或密度减低呈分层状改变。椎体鱼脊样变形或楔形变,骨小梁稀疏纵行排列。 骨质软化:一定单位体积内骨组织有机成分正常矿物质含量减少。组织学:骨样组织钙化不足。病因:Vit D缺乏,钙磷排泄过多,肠道吸收功能减退 X线表现:骨密度减低、骨小梁减少和骨皮质边缘模糊。承重骨骼常变形:如O型腿、X 型腿,骨盆三叶变形。常见假骨折线:假骨折线1-2mm宽透明线,对称出现,好发于耻骨、坐骨、肱骨、股骨上段和胫骨 骨质破坏:局部骨组织被病理组织代替,骨组织消失,骨皮质、骨松质均可发生 病因:炎症,肉芽肿,肿瘤或瘤样病变。 X线表现:骨质局限性密度减低,骨小梁稀疏消失而形成骨质缺损,呈筛孔状或虫蚀状或中断消失或呈膨胀性改变 骨质增生硬化:一定单位体积内骨量增多,骨皮质增厚、骨小梁增多。病因:慢性炎症,外伤,原发性骨肿瘤,代谢性疾病如甲旁低,氟中毒。 X线表现:骨质密度增高,伴有或不伴有骨骼的增大,骨小梁增多、增粗,骨皮质增厚致密,骨髓腔变窄。 骨质坏死:局部骨组织代谢停止,坏死的骨质称为死骨。组织学:骨细胞死亡、消失和骨髓液化、萎缩。病因:慢性化脓性骨髓炎,骨缺血性坏死,外伤骨折后。 X线表现:骨质局限性密度增高,死骨表面有新骨形成,骨小梁增粗,绝对高密度,死骨周围骨质被吸收,相对高密度 骨膜反应:膜增生或骨膜反应,骨膜受刺激,骨膜内层成骨细胞增加所引起的骨质增生,组织学:骨膜内层成骨细胞增多,有新生的骨小梁。病因:炎症、肿瘤、外伤、骨膜下出血。转归:与骨皮质融合、新生骨吸收、肿瘤侵蚀破坏。 X线表现:与骨皮质平行的密影,可呈线状、层状、花边状 骨/软骨内钙化:病因:软骨类肿瘤出现软骨内钙化,骨梗死所致骨质坏死可出现骨髓内钙化。 X线表现:颗粒状或小环状无结构的致密影 矿物质沉积:部位:成年:骨内。生长期:干骺端 X线表现:多条横行的致密带,厚薄不一,氟骨症:骨小梁粗糙、紊乱,骨密度增高。 关节肿胀:由于关节积液、周围软组织充血水肿、炎症所致 X线表现:关节间隙“正常”或增宽,关节囊膨隆、密度增高,邻近脂肪垫受压移位,深部肌肉肿胀,如闭孔内肌,常见病:关节炎症、外伤及出血性疾病 关节破坏:关节软骨和其下的骨性关节面骨质被病理组织所侵犯、取代 X线表现:破坏只累及关节软骨时仅见关节间隙狭窄,累及骨关节面时则出现相应的骨破坏和缺损。严重时出现关节半脱位和关节变形。 关节退行性变:缓慢发生的软骨变形、坏死、溶解,关节间隙变窄,继而骨性关节面增生、硬化,并于骨缘形成骨赘 X线表现:关节间隙狭窄、软骨下骨质囊变和骨性关节面边缘骨赘形成 老年人常见,慢性创伤和长期承重也可导致。 关节强直:骨性强直,关节骨端由骨组织取代,骨小梁通过关节连接两侧骨端,多见于急性化脓性关节炎愈合后。纤维性强直,

CT与MRI对主动脉夹层的诊断价值及影像学对比目的:探讨主动脉夹层采用CT与MRI诊断的价值及影像学对比。方法: 本次研究选择的对象共20例,均为2010年6月-2012年6月笔者所在医院收治的主动脉夹层的患者,分别采取西门子64排螺旋CT和1.5 MRI进行诊断,分析临床价值,并对比影像学资料。结果:两种检查方式Ⅰ型均为20%,Ⅱ型均为5%,Ⅲ型均为75%,差异无统计学意义(P>0.05)。两种检查方式真、假腔显示双腔征均为100%,差异无统计学意义(P>0.05)。内膜片显示,MRI显示率为100%,CINE=MRI为略低信号,SE序列为弧形等信号;CT显示率为85%,增强后呈线样低密度,MRI内膜片显示率优于CT(P<0.05)。内膜破口MRI显示率为45%,CT增强显示为35%。附壁血栓MRI显示为75%,CT显示为30%;急危患者CT为首选,MRI为禁忌;主动脉钙化MRI显示较查,CT显示较好,病情整体观察MRI良好,呈多序列、多方位表现,CT受限。结论:主动脉夹层的诊断中,MRI在附壁血栓、内膜破口等方面的显示率优于CT,而内膜钙化及危重症患者检查中,效果不如螺旋CT,二者需互补应用,以提高诊断效果。 标签:CT;MRI;主动脉夹层;影像学 主动脉夹层(AD)有别于主动脉瘤,并非主动脉壁的扩张,由主动脉腔内血液进入主动脉壁中层所致。临床较少见,起病急骤、病情发展迅速,有较高漏诊和误诊率,病死率呈较高水平,早期及时明确诊断是争取治疗机会,延长生命期限,提高生存率的关键[1]。本次研究选择的对象共20例,均为2010年6月-2012年6月笔者所在医院收治的主动脉夹层患者,均采取螺旋CT和MRI进行诊断,分析临床价值,并对比影像学资料,现将结果报道如下。 1 资料与方法 1.1 一般资料 本次研究选择的对象共20例,均经MRI和CT检查确诊,并经临床或手术证实,其中临床随访7例,手术13例。慢性发病4例,亚急性发病5例,急性起病11例。死亡3例,稳定及好转出院17例。高血压合并冠心病6例,高血压异常伴双上肢血压不一致17例,均伴有胸腹部疼痛。胸痛伴意识障碍、偏盲3例,心绞痛5例,闻及舒张期杂音7例,呼吸困难1例。MRI平扫20例,增强18例,CT平扫20例,增强17例。 1.2 方法 1.2.1 MRI 为1.5 T MRI先行磁共振自旋回波(SE)左前斜位和轴位扫描,平静呼吸,心电门控。设置扫描参数:层厚7.0 mm,TE 7.5 ms,扫描野(FOV)300~330 mm,TR 114 ms;左前斜位电影(CINE-MRI)参数为:层距3 mm,TR/TE=50 mg/12 ms,FOV 300~350 mm,层厚5.5 mm;自肘静脉注入12 ml钆喷酸葡胺行增强扫描。用电影播入软件在扫描结束后对大血管心脏腔内血流情况

类风湿性关节炎的影像学表现 岑裕铭 (广西玉林市骨科医院放射科,广西 玉林 537000) [关键词] 类风湿性关节炎;影像学;综述 类风湿性关节炎(R A)是一种病因不明的慢性、进行性、以累及周围小关节为主的多系统性炎性反应性自身免疫病,其特征性症状为对称性、周围性多关节慢性炎性反应,晚期可出现严重的关节破坏和关节畸形。据统计我国成人患病率约为0.36%[1],患者约400万左右,呈北方高于南方,农村高于城市,女性患者多于男性的分布状态。类风湿性关节炎致残率高,未经治疗的患者2年致残率为50%,3年致残率为70%,与同龄相比,类风湿关节炎患者的平均寿命缩短10~15年。可见,及时发现、及时治疗类风湿性关节炎是缓解这一问题的关键。随着我国医学事业突飞猛进的发展,影像学检查手段也越来越丰富,其中,最主要的是X线平片、C T、磁共振成像以及超声检查。本文将系统地描述各类影像学检查方法的影像学表现。 1 X线平片的影像表现 早期可见关节肿胀,关节间隙增宽,关节周围软组织肿胀,骨质疏松,关节软骨破坏,但软骨下骨皮质完整,局部软组织层次不清,关节软组织可见梭形肿胀,这几乎是所有类风湿性关节炎所特有的早期改变。上述症状最早发于手足小关节,以掌指关节及腕关节最为常见。有的肺间质以肺外周为主的肺纹理增多、紊乱,并见云絮状及网隔状影,胸膜病变及肺间质性改变不明显。其后,关节边缘出现骨质破坏,关节软骨下出现细小囊性破坏区,周围见骨硬化。晚期X线呈现普遍性骨质疏松,骨端关节面模糊、不整,骨皮质变薄,见斑点状及小囊状密度减低区,骨密度与周围软组织密度几乎相等。关节呈脱位、半脱位状,关节面模糊,可见骨破坏融合,可发生继发性退行性关节病改变;胸膜、肺和心包类风湿结节,第3~5肋骨后上缘可有广泛性骨破坏及骨质疏松,常呈对称性。X 线在临床的实际工作中,不仅检查费用较低,而且可以显示多数可疑R A患者的早期改变,为早期R A诊断提供客观的临床依据,然而有一定的限定性,如关节间隙狭窄的判断标准不明确,常因人而异,而关节周围软组织肿胀常可通过临床观察加以判定,但特异性不强。近年来,还有研究表明X线不能显示腕关节的骨质侵蚀病变[2]。 2 X线计算机体层扫描(C T)的影像表现 早期受累关节周围滑膜囊肿,空腔性积液,骨端呈现小凹状缺损,或骨内骨质破坏,横状面、矢状面或冠状面显示关节间隙狭窄。颅颈联合部的类风湿关节炎环椎中部作C T横切面,齿状突与横韧带间的关节滑膜腔看不清,可见环椎前弓接受齿状突的关节面和横韧带侧方的结节,并清楚显示脊髓及其被膜;类风湿性骶髂关节炎主要以骨质疏松为主,伴有关节面下小的囊性变,关节间隙可增宽或正常;肺间质小叶间隔增厚,多表现为肺外周垂直于胸膜的线状影,呈多边形,部分病变相邻的胸膜局部增厚,形成“界面征”;肺密度升高,呈磨玻璃样,胸膜不规则增厚。骶髂关节单侧或双侧骶髂关节间隙增宽或正常,耳状面局部可见小囊状改变,其后,骨密度降低,耳状面呈明显囊状并伴有骨质增生,增生的骨密度小于正常骨密度[3]。晚期周围软组织及附近肌肉萎缩,多发性骨质侵蚀,关节产生屈曲、半脱位变形和纤维性关节强直和骨性强直,两手手指可向尺侧倾斜。寰枢关节可见齿状突骨侵蚀、关节脱位及错位改变;骶髂关节表现为耳状面骨质密度明显减低,增生的低密度骨质向关节间隙生长,关节间隙变窄,严重者可使局部强直;关节间隙狭窄或消失,股骨髁和胫骨平台骨质破坏,严重者膝关节半脱位;肺内出现不规则线影,胸膜下伴有结节影,同时,肺内出现蜂窝样囊腔改变。研究表明,C T 扫描能够显示X线平片不能显示的骨质侵蚀病变,如腕关节早期的骨质侵蚀[4]。 3 磁共振成像(M R I)表现 早期滑膜组织在关节内显影,滑膜渗出,常在T 1 WI、T 2 WI 上呈中等信号强度,同时也有报道认为滑膜组织在T 1 WI上呈低到高信号[5];关节破坏软骨层次模糊消失和信号改变, T 1 W1呈中等强度信号,T 2 WI上呈不规则高信号影,软骨表面可见毛糙和轻微的高低不平,成小囊状变;韧带及关节囊增 厚,在M R I表现为S E序列T 1 WI低信号,T 2 WI高信号[6];如 液性肌腱膨隆,背侧、尺侧腱鞘出现S E序列的T 1 W I低信号, T 2 WI高信号[6],提示肌腱炎的发生。骨髓腔内自由水样信号 强度,骨髓在T 2 加权像信号呈斑片状增高,增强T 1 W I可见明显强化增生[7],提示骨髓水肿;条状、结节状或团块状血管翳 形成,G e n a n t研究表明,血管翳病变在T 1 和T 2 加权像上均为 低至中等强度的信号,如伴有渗液则T 2 WI可呈现高信号[8];骨端软骨下骨缺损,G i k e s o n等研究表明腕关节骨质侵蚀改 变,表现为关节面T 1 W I为低信号,T 2 W I为高信号,增强扫描骨侵蚀区内因有炎性滑膜组织可以强化显示信号增高;关节 腔积液的M R I显示为关节肿胀,关节间隙增宽,T 1 加权像呈 低信号,T 2 加权像为高信号;骨质囊变病灶如膝关节骨质囊变 M R I表现为膝关节内外侧半月板后角可见片状T 2 加权像信号增高影,未达关节面缘,前、后交叉韧带连续,内、外侧副韧 带完整,髌上囊可见少量短T 1 、长T 2 信号[9],边界较清楚,髌骨关节及股骨髁可见骨质影,关节软骨信号减低,软骨下骨质 囊变;当枢椎齿状突被累及时,在T 1 W I像上信号减低呈不均 匀中等信号;肩袖撕脱表现为T 1 WI正常低信号的冈上肌腱变

主动脉夹层壁间血肿与穿透性溃疡影像学诊断 1、主动脉夹层(AD)的影像学诊断 影像学检查可以明确诊断AD。诊断明确后,应进一步分型,显示内膜片与真假腔(有无血栓形成)、内膜破口、夹层范围、分支受累与相应器官供血、主动脉瓣关闭不全(AR)与外渗等并发症。近年研究表明,AD 的影像学研究应注意以下几点: (1)提高内膜破口的显示; (2)注意其定位,因为这与外科与介入治疗密切相关;(3)注意就是否伴有主动脉周围、纵隔及心包、胸腔积血等,这些都就是影响预后的主要问题。进而注意分支受累以及相关器官供血情况、有无AR及其程度等都就是需要明确的问题。根据临床症状,AD分为急性、亚急性、慢性3种;迄今国际上公认的AD分型仍主要就是DeBakeyⅠ、Ⅱ、Ⅲ型与Stanford A、B 型。Ⅰ型AD 破口在升主动脉累及范围可自升主动脉到降主动脉甚至腹主动脉。Ⅱ型AD累及范围限于升主动脉。Ⅲ型AD主要累及降主动脉及以下。DeBakeyⅠ、Ⅱ型相当于Stanford A型,DeBakey Ⅲ型相当于Stanford B型。我国AD患者DeBakey Ⅲ型比较常见。与国外有明显差别,国外AD患者DeBakey Ⅰ、Ⅱ型明显多于DeBakey Ⅲ型,急性、亚急性AD多于慢性患者。 AD的发生为多种因素综合作用的结果。10%~30%的急性AD患者存在血管壁血肿, 提示这可能就是夹层的起因。动脉粥样硬化本身并不就是AD的危险因子, 除了同时存在动脉瘤与动脉粥样硬化性溃疡, 后者会引起胸降动脉夹层。动脉粥样硬化就是否为AD的诱发因素仍有争议。 主动脉中膜的外部与外膜一起构成假腔的外壁,而剩余的中膜与内膜形成内膜瓣, 所谓内膜瓣就是个不确切的名称, 因为内膜瓣主要由主动脉壁分离的中膜形成, 而在假腔外壁中膜的比例就是主动脉破裂的决定性因素, 且比例因人而异, 内膜瓣中中膜占的比例越大, 假腔外壁越薄, 主动脉就越可能破裂, 而假腔破裂就是典型AD患者死亡共同的机制。明显的夹层可来自急性AIH或PAU, 因为这两种疾病的血肿均可沿内膜扩展, 自破口处撕裂形成内膜瓣。 AD的确切CT征象就是发现由内膜瓣分隔的两个对比剂充盈的腔, 增强后假腔呈延迟强化, 真腔呈早期强化, 与无夹层的主动脉腔相连续, 面积常更小;内膜瓣可以环形的形式完全与血管壁分离, 形成内膜与内膜套叠, 像风向袋一样套入血管腔内。 2、主动脉壁间血肿(IMH) 主动脉壁间血肿(出血)就是指主动脉壁间出血与(或)形成血肿而无内膜破口,病理基础主要就是动脉壁滋养管(vasa vasolum)的破裂出血,发生于降主动脉者多于升主动脉。约30%的主动脉壁间血肿(出血)发生主动脉破裂,多见于急性患者;约10%的血肿逐渐吸收。 影像学诊断: 主动脉壁增厚至4~5mm,如达到10mm甚至以上,应警惕破裂的可能性。主动脉腔内有血栓或出血的改变,可累及动脉全层或部分(呈新月形),呈纵向扩展。MRI、增强CT、超声心动图(尤其就是经食管技术)为主要诊断技术。MRI有助于显示血栓的年龄,且MRI 对于判断出血或陈旧性血栓具有一定优势。 CT平扫IMH表现为主动脉壁的环形高密度增厚区域,(主动脉壁厚度>7mm,CT值60~70HU)。增强图像中,IMH可能与血管壁的动脉粥样硬化或血栓相混淆, 但与动脉粥样硬化斑块不同的就是, IMH通常与强化的主动脉腔形成光滑的界面,在注射对比剂后难以发现内膜瓣或主动脉壁的强化。内膜钙化可出现移位, 有助于鉴别IMH与附壁血栓, 尤其就是在增强图像中。随时间推移, 增厚的主动脉壁逐渐表现为等密度, 在中晚期常呈低密度,对诊断IMH造成一定困难。MRI不仅可识别IMH,还可识别血肿的病理学改变, 有助于对血肿消退与进展的判断, 也可检测主动脉壁上新发的溃疡样突起。 3、主动脉穿透性溃疡(PAU) 粥样硬化斑块溃疡穿透内膜,破入中膜称为穿透性溃疡。一般形成中膜血肿,多为局限性,

主动脉夹层是一种危险的高死亡率疾病,在我国的发病有逐年增高之式。近年来,其诊断和治疗技术均进展迅猛。经食道彩色超声(transesophageal echoaortography,TEE)、磁共振血管造影(magnetic resonance angiography, MRA)、CT血管造影(computed tomography angiography, CTA)等影像学检查技术使我们能够在疾病的早期作出准确的诊断,腔内隔绝术(end ovascular stent-graft exclusion, EVE)的丰富了主动脉夹层的治疗手段同时使手术的创伤减小,安全性增加。为了指导新技术的应用普及,使该疾病的诊疗疾病能够在我国快速、规范的进展,学组依照国内外经验提出一套完整的、与现代新技术相适应的诊断和治疗策略,供国内同道参考。遗憾的是,目前世界范围内均缺乏关于主动脉夹层内治疗的大规模前瞻性随机对比研究,因此本指南暂以学组内专家的共识为基础。 概述 主动脉夹层是指血液通过主动脉内膜裂口进入主动脉壁并造成动脉壁的分离,是最常见的主动脉疾病之一,年发病率为5-1 0/100 000,是腹主动脉瘤破裂发生率的2~3倍,死亡率约1.5/ 100 000,男女发病率之比为2~5:1。常见与45-70岁人群,

男性发生平均年龄为69岁,女性发生平均年龄为76岁,目前报道最年轻的患者只有13岁,尤其好发于马凡综合征患者,在40岁前发病的女性中50%发生于孕期。从发生部位上看,约70%内膜撕裂口位于升主动脉,20%位于降主动脉,10%发生于主动脉弓部三大血管分支处。 病因学 主动脉夹层是主动脉异常中膜结构和异常血液动力学相互作用的结果。主动脉中膜是由网状弹力纤维、间隔支撑胶原纤维和规律排列平滑肌细胞组成。平滑肌细胞形成弹力纤维和胶原纤维,本身亦是支持营养层;弹力纤维维持着血管的顺应性;胶原纤维决定了血管横向阻力,同时也阻碍着血管的顺应性。阻碍血液动力学的要紧因素是血管的顺应性、离心血液的初始能量。而血液动力学对主动脉管壁的要紧作用因素是血流的应力(包括剪切应力与残余应力),常用可测指标是血压变化率(dp/dt max)。当各种缘故造成血管顺应性的下降,使得血液动力学对血管壁的应力增大,造成血管管壁的进一步损伤,又再次使血液动力学对血管壁的应力增大,从而成为一个恶性循环,直至主动脉夹层形成。

作者单位:510120 广州医学院第一附属医院放射科 ?讲座? 正常踝关节及常见病变的影像学诊断 邓宇 李新春 梁荣光 广州医学院第一附属医院放射科主治医师。2001年本科毕业于广州医学 院医学影像学专业,2001年至今于广州医学院第一附属医院放射科工作,2006 年9月至今攻读广州医学院影像医学与核医学硕士研究生学位。 踝关节(ankle j oint )是全身第三大持重关节,由胫骨下端和内、外踝构成的踝穴及距骨体共同组成榫眼状关节。踝关节周围有坚强的韧带固定,有趾、拇屈、伸肌腱、腱鞘及胫前后动脉环抱(包绕)。踝关节与距跟舟关节互有韧带连接,互相协调活动,因此,踝关节是运动创伤、肌腱、腱鞘磨损、关节退变、骨折脱位和感染病变的好发部位 [1]。一、踝关节的正常影像学解剖1.X 光摄影[1-4] (图1)。(1)正位片:踝关节间隙显示清晰,呈八字或鞍形,顶部横行,中部微凹,由胫骨下关节面与距骨(滑车)上关节面构成。两侧斜行部,分别为内、外踝关节间隙。整个关节间隙连续不中断,对应关节面相互平行,关节间隙宽度约3~4mm 。内踝下方的皮肤及皮下组织深方可见两条高密度的带状阴影,向前下方延至跗横关节附近,前内侧者为胫骨后肌及其肌腱,外侧为趾长屈肌及肌腱。两条肌腱附近的密度减低区为关节囊外脂肪垫。外踝软组织层次不如内踝明显,皮下组织较薄,在外踝下方皮肤和皮下组织深层可见腓骨长、短肌腱及其腱鞘的带状阴影,其内侧为密度较低的囊外脂肪垫。(2)侧位片:踝关节间隙呈前后走行并向上凸的弧形线。内、外踝与距骨相重叠。距骨(滑车)上关节面的前后长度远大于胫骨下关节面。踝关节前方皮下组织深层可见胫骨前肌腱、拇长伸肌腱和趾长伸肌腱及其腱鞘构成的带状密影,其后方为一三角形密度减低区,为关节囊外脂肪垫(前脂肪层)。踝关节后方皮肤及皮下组织深层可见较宽而致密的长条状跟腱,跟腱前方及跟骨上方可见一三角形密度减低区,为跟上脂肪垫(后脂肪层),是四肢大关节中关节外较大的脂肪垫,向上延伸至比目鱼肌腹。脂肪垫前方梭形密影由拇长屈肌腱、趾长屈肌腱、胫骨后肌腱、胫后动静脉、胫神经、腓骨长短肌腱重叠而成。

类风湿关节炎诊断与评价标 准 一、诊断标准: 1。ACR(美国风湿病学会,1987)诊断标准: (1)晨僵,持续至少1小时。 (2)至少三个关节区的关节炎:关节肿痛涉及双侧近端指间关节、掌指关节、腕关节、肘关节、跖趾关节、踝关节、膝关节共14个关节区中至少3个........Y路顺风 (3)手关节炎.关节肿胀累及近端指间关节,或掌指关节,或腕关节. (4)对称性关节炎。同时出现左、右两侧的对称性关节炎(近端指间关节、掌指关节及跖趾关节不要求完全对称)。.......Y路顺风 (5)皮下结节. (6)RF阳性(所用方法在正常人的检出率﹤5%).

(7)手和腕关节X线片显示骨侵蚀或骨质疏松. 注:表中1-4项必须持续超过6周,符合表中7项中至少4项者可诊断为RA。但是,不除外符合标准者合并另一种疾病的可能性。.......Y路顺风 2.国内诊断标准(全国中西医结合风湿类疾病学术会议修订,1988): ①症状:以小关节为主,多为多发性关节肿痛或小关节对称性肿痛(单发者须认真与其他鉴别,关节症状至少持续6周以上),晨僵。.......Y路顺风 ②体征:受累关节肿胀压痛,活动功能受限,或畸形,或强直,部分病例可有皮下结节. ③实验室检查:RF(类风湿因子)阳性,ESR(血沉)多增快。 ④X线检查:重点受累关节具有典型类风湿性关节炎X线所见. 对具备上述症状及体征的患者,或兼有RF阳性,或兼

有典型X线表现者均可诊断。并有如下分期: ①早期:绝大多数受累关节有肿痛及活动受限,但X 线仅显示软组织肿胀及骨质疏松。②中期:部分受累关节功能活动明显受限,X线片显示关节间隙变窄及不同程度骨质腐蚀. ③晚期:多数受累关节出现各种畸形或强直,活动困难,X线片显示关节严重破坏、脱位或融合。.......Y路顺风 3.ACR/EULAR(美国风湿病学会/欧洲风湿病防治联合会,2010)新标准: 总得分6分以上可确诊RA。

主动脉夹层诊断和治疗指南 主动脉夹层是一种危险的高死亡率疾病,在我国的发病有逐年增高之式。近年来,其诊断和治疗技术均发展迅猛。经食道彩色超声(transesophageal echoaortography,TEE)、磁共振血管造影(magnetic resonance angiography,MRA)、CT血管造影(computed tomo graphy angiography,CTA)等影像学检查技术使我们可以在疾病的早期作出准确的诊断,腔内隔绝术(endovascular stent-graft exclusion,EVE)丰富了主动脉夹层的治疗手段并且使手术的创伤减小,安全性增加。为了指导新技术的应用普及,使该疾病的诊疗疾病能够在我国快速、规范的发展,学组根据国内外经验提出一套完整的、与现代新技术相适应的诊断和治疗策略,供国内同道参考。遗憾的是,目前世界范围内均缺乏关于主动脉夹层内治疗的大规模前瞻性随机对照研究,因此本指南暂以学组内专家的共识为基础。 概述 主动脉夹层是指血液通过主动脉内膜裂口进入主动脉壁并造成动脉壁的分离,是最常见的主动脉疾病之一,年发病率为5-10/100000,是腹主动脉瘤破裂发生率的2~3倍,死亡率约1.5/100000,男女发病率之比为2~5:1。常见与45-70岁人群,男性发生平均年龄为69岁,女性发生平均年龄为76岁,目前报道最年轻的患者只有13岁,尤其好发于马凡综合征患者,在40岁前发病的女性中50%发生于孕期。从发生部位上看,约70%内膜撕裂口位于升主动脉,20%位于降主动脉,10%发生于主动脉弓部三大血管分支处。 病因学 主动脉夹层是主动脉异常中膜结构和异常血液动力学相互作用的结果。主动脉中膜是由网状弹力纤维、间隔支撑胶原纤维和规律排列平滑肌细胞组成。平滑肌细胞形成弹力纤维和胶原纤维,本身亦是支持营养层;弹力纤维维持着血管的顺应性;胶原纤维决定了血管横向阻力,同时也影响着血管的顺应性。影响血液动力学的主要因素是血管的顺应性、离心血液的初始能量。而血液动力学对主动脉管壁的主要作用因素是血流的应力(包括剪切应力与残余应力),常用可测指标是血压变化率(dp/dt max)。当各种原因造成血管顺应性的下降,使得血液动力学对血管壁的应力增大,造成血管管壁的进一步损伤,又再次使血液动力学对血管壁的应力增大,从而成为一个恶性循环,直至主动脉夹层形成。 1遗传性疾病 这里主要是指一些可以引起结缔组织异常的遗传性疾病。马凡综合症是目前较为公认的易患主动脉夹层的主要遗传病。据文献报道75%的马凡综合症患者可发生主动脉夹层。其次包括Turner综合症(先天性卵巢发育不全,临床特点为身矮、生殖器与第二性征不发育和一组躯体的发育异常。智力发育程度不一。寿命与正常人相同。)、Noonan综合症(Noonan综合征:似杜纳综合征特征:身材矮小,蹼颈,肘外翻,盾状胸,乳距宽,睾丸小(或隐睾)小阴茎。中-轻度智力低下。雄激素分泌不足,促性腺激素分泌增多。Noonan综合征即先天性侏儒痴呆综合征,是一种正常染色体核型的遗传性疾病。临床表现为精神发育异常、生长发育障碍,男性生殖器分化不全或完全缺如,女性可性腺发育不良或正常发育,生长激素可正常或部分缺如,常伴有各种不同类型先天性异常。)和Ehlers–Danlos综合症(即埃莱尔-当洛综合征、埃-当综合征,又称先天性结缔组织发育不全综合征,是由Ehlers(1901年)与Danlos(1908年)提出,指有皮肤和血管脆弱,皮肤先天性结缔组织发育不全综合征是由Ehlers(1901)与Danlos(1908)提出,指有皮肤和血管脆弱,皮肤弹性过强关节活动过大3大主症的一组遗传性疾病。)均易发生主动脉夹

AAS是指以剧烈胸痛为主要临床表现的一组主动脉病变。患者多发病急骤、胸痛剧烈(撕裂样或刀刺样),疼痛还可沿病变走向转移;发病时或伴大汗。 AAS主要包括主动脉夹层(AD)、主动脉穿通性溃疡(PAU)、主动脉壁间血肿(IMH),以及外伤性主动脉破裂、主动脉瘤急性破裂等其他主动脉疾病,如下图。 (点击图片查看大图) 二、影像学诊断

AAS患者的胸片或有主动脉扩张、迂曲,主动脉壁钙化,主动脉弓异常,纵隔及胸腔异常等现象;有时还可观察到"3字征"、"漏斗征"等特殊征象,但特异性较低。下图(左上图)为AD患者的X线平片:主动脉增宽,左侧胸腔积液。 2.超声心动图 超声心动图可评价主动脉瓣(如主动脉瓣关闭不全),冠状动脉(冠状动脉开口是否受累),升主动脉(撕裂)及降主动脉状况。可用于床旁检测,有助于急诊诊断与鉴别诊断,但对胸降主动脉的诊断能力有限,如下图(左下图)。 3.CT血管造影 CT血管造影(CTA)可观察主动脉全程,显示夹层破口及分支血管情况。通过后处理技术及重建方法,可直观地观察患者的主动脉疾病及其变化。但使用过程中有辐射,还可造成对比剂损伤。

(点击图片查看大图) 另外,核磁共振成像(MRI)、数字减影血管造影(DSA)也可辅助诊断AAS。 三、主动脉夹层 AD是指主动脉腔内高速、高压血流从动脉内膜撕裂处进入主动脉中膜,使中膜分离,并沿主动脉长轴扩展,从而造成主动脉真假两腔的一种病理改变,是一种病死率极高的心血管疾病。急性期可导致主动脉破裂、脏器缺血或梗塞;慢性期可形成夹层动脉瘤。

1.分型 De Bakey分型:Ⅰ型,夹层起源于升主动脉,扩展超过主动脉弓,甚至腹主动脉;Ⅱ型,夹层起源并局限于升主动脉;Ⅲ型,起源于降主动脉,向远端扩张,可直至腹主动脉。 Stanford分型:目前最为常用,无论夹层起源于哪一部位,只要累及升主动脉,便为A型,相当于De Bakey Ⅰ型和Ⅱ型;夹层起源于降主动脉且未累及升主动脉,称为B型,相当于De Bakey Ⅲ型。 (点击图片查看大图) 孙氏分型:进一步的细化分型,对外科治疗较有意义,如下图。

主动脉夹层主动脉夹层(aortic dissection)是指主动脉腔内的血液从主动脉内膜撕裂口进人主动脉中膜,并沿主动脉长轴方向扩展,造成主动脉真假两腔分离的一种病理改变,因通常呈继发瘤样改变,故将其称为主动脉夹层动脉瘤。美国本病年发病率为25---30/100万,国内无详细统计资料,但临床上近年来病例数有明显增加趋势。临床特点为急性起病,突发剧烈疼痛、休克和血肿压迫相应的主动脉分支血管时出现的脏器缺血症状。发病率与年龄呈正相关,50---70岁为高发年龄,男性较女性高发。主动脉夹层是心血管疾病的灾难性危重急症,如不及时诊治,48小时内死亡率可高达50%。主要致死原因为主动脉夹层动脉瘤破裂至胸、腹腔或者心包腔,进行性纵隔、腹膜后出血,以及急性心力衰竭或者肾衰竭等。 【病因、病理与发病机制】 本病的基础病理变化是遗传或代谢性异常导致主动脉中层囊样退行性变,部分患者为伴有结缔组织异常的遗传性先天性心血管病,但大多数患者基本病因并不清楚。研究资料认为囊性中层退行性变是结缔组织的遗传性缺损,使弹性硬蛋白(elasticin)在主动脉壁沉积进而使主动脉僵硬扩张,致中层弹力纤维断裂、平滑肌局灶性丧失和中层空泡变性并充满勃液样物质。基质金属蛋白酶(matrix metalloproteinases, MMPs)活性增高,从而降解主动脉壁的结构蛋白,可能也是发病机制之一。 主动脉夹层动脉瘤绝大多数是由于主动脉内膜撕裂后血流进人中层,部分患者是由于中层滋养动脉破裂产生血肿后压力过高撕裂内膜所致。内膜裂口多发生于主动脉应力最强的部位。组织学可见主动脉中膜退行性改变,弹力纤维减少、断裂和平滑肌细胞减少等变化,慢性期可见纤维样改变。 高血压、动脉粥样硬化和增龄为主动脉夹层的重要易患因素,约3/4的主动脉夹层患者有高血压,先天性因素包括Marfan综合征、Ehlers-Danlos综合征、家族性胸主动脉瘤、二叶主动脉瓣疾病等。此外,医源性损伤如安置主动脉内球囊泵,主动脉内造影剂注射误伤内膜等也可导致本病。 【分型】 最常用的分型或分类系统为De Bakey 分型,根据夹层的起源及受累的部位分为三

类风湿性关节炎的影像学表现吴成文 发表时间:2016-04-28T17:06:32.837Z 来源:《名医》(学术版)2016年第1期作者:吴成文 [导读] 对于类风湿关节炎患者采用ct诊断其准确率相对于X线有明显优势,在实际的应用中可将X线与CT诊断联合使用,掌握不同影像学资料表现可进一步明确诊断,保证疾病的有效治疗。 吴成文(广州市正骨医院放射科,广东广州510045) 摘要:目的:总结分析类风湿关节炎的X光、CT表现。方法:在2013年2月到2015年2月期间,随机选取我院接收的50例经病理证实的类风湿关节炎患者,对这些患者采用X光以及CT诊断的临床影像学资料进行回顾分析。结果:类风湿患者采用不同诊断方法其影像资料表现存在着一定的差异,本次研究中50例类风湿关节炎患者经过影像学诊断后在诊断准确率方面,CT优于X线(P<0.05),具有统计学意义。结论:对于类风湿关节炎患者采用ct诊断其准确率相对于X线有明显优势,在实际的应用中可将X线与CT诊断联合使用,掌握不同影像学资料表现可进一步明确诊断,保证疾病的有效治疗。 关键词:类风湿关节炎:X线;CT诊断;影像表现 骨关节炎、风湿性关节炎、类风湿性关节炎、结核性骨关节炎等均属于常见的骨关节疾病,这些疾病也是中老年人群中较为常见的疾病,具有关资料显示,我国骨关节疾病患者人数已经超过了1.5亿,而且随着人口老龄化,骨关节疾病的患者数量还在不断的上升。骨关节疾病已经成为了严重威胁人类健康的主要疾病,做好早期的诊断则是实施后续治疗的关键[1]。本文结合我院接收的50例类风湿关节炎患者相关资料,总结类风湿关节炎采用X线和CT诊断结果以及影像学表现,现报道如下: 1、临床资料及方法 1.1一般资料 在2013年2月到2015年2月期间,随机选取我院接收的50例经病理证实的类风湿关节炎患者,发病部位在腕关节,其中男29例,女性21例,年龄在45—75岁,平均年龄(66.3±4.8)岁,病程在2—10个月,平均病程为(5.1±1.3)个月。这些患者中不包括银屑病关节炎、强直性脊柱炎、系统性红斑狼疮以及退行性骨关节炎。 1.2方法 对所有类风湿关节炎患者在诊断过程中采用有X线、CT诊断方法,具体的方法如下: X线:该仪器设备为东芝KXO-50F X光机,仪器设备带有滤线器,焦片之间的距离为1m,按照常规要求对患者的右腕关节正位和侧位进行拍摄[2]。 CT:本次研究中采用的是德国西门子 Emotion 16 层螺旋CT机,在诊断过程中对患者的右侧腕关节进行CT成像扫描,指导患者在扫描中将手腕放置在固定架内,同时扫描中心线与患者右侧腕关节背侧软组织对齐,对患者进行连续扫描。 1.3观察指标 主要观察指标有:(1)X线和CT诊断准确率;(2)X线诊断影像表现;(3)CT影像资料表现。 1.4统计学分析 采用统计学软件SPSS19.0对上述患者采用不同诊断方法的相关数据进行分析处理,本次研究中类风湿关节炎诊断准确率采取率(%)表示,组间率比较采用 χ2检验,经过比较后以P<0.05表示有显著性差异和统计学意义。 2、结果 2.1诊断准确率比较 50例患者右侧腕关节经过X线和CT诊断后,采用X线诊断明确诊断的有38例,诊断准确率为76.0%;采用CT诊断后明确诊断的有48例,诊断准确率为96.0%,在诊断准确率方面,CT优于X线(P<0.05),具有统计学意义。 2.2类风湿关节炎X线影像表现 图1是类风湿性关节炎的X线影像表现,从图中可以看出,出现了骨质疏松、关节间隙变小,同时关节软骨下骨质出现了侵蚀,关节周围结构表现出异常。 2.3类风湿关节炎CT影像表现 类风湿关节炎患者右侧腕关节CT诊断表现如图2所示,从图中可看出在右侧腕关节右舟骨和桡骨远端界面下出现了较为明显的骨侵蚀改变。