梁思成在《北京——都市计划的无比杰作》(1951)一文中曾经高度评价了传统北京规划设计的整体性:“北京是在全盘的处理上才完整的表现出伟大的中华民族建筑的传统手法和在都市计划方面的智慧与气魄”“它所特具的优点主要就在它那具有计划性的城市的整体。”

本论文试图对“传统北京城市设计的整体性原则”进行初步归纳,实际上是对梁思成的《北京——都市计划的无比杰作》一文主旨的进一步发挥,目的在于深入探索传统北京形成“一个具有计划性的城市的整体”的具体城市设计手法与准则,并希望藉此探索新的城市设计导则,重塑北京这一“都市计划的无比杰作”。

值得一提的是,西方的一些城市设计理论为本研究做出了极好的“样板”。最早可以追溯到19世纪末卡米诺?西特的研究——在《城市建设艺术:遵循艺术原则进行城市建设》(1889)一书中,西特提出了研究的核心目标:“我们希望能找寻出那些过去曾产生如此和谐的效果的构图上的因素,以及那些在

今天只能产生松散与沉闷的效果的构图上的因素。或许这一研究将使我们能够发现满足实际的城市建设的三项原则要求的手段——摆脱现代的方块块体系;尽可能挽救古代城市遗迹;在我们今后的创作中更接近古代的典范的基本思想。”此外,C?亚历山大等学者的《城市设计新理论》(1987)一书中则旗帜鲜明地提出了寻找“创造城市整体性的法则”的目标:该书通过反思20世纪70~80年代美国城市建设的混乱局面,提出“城市设计的单一目标即创造环境的整体性”“‘规划’的目的是创造更大规模的整体化”。书中归纳了城市设计整体性的“基本法则”(包括总法则和一系列细则),对本论文起到了直接的借鉴作用。

本文将传统北京城市设计的整体性原则初步归纳为十条原则,这十个方面相互联系并共同保证了传统北京整体性的实现。

庭院空间的营造

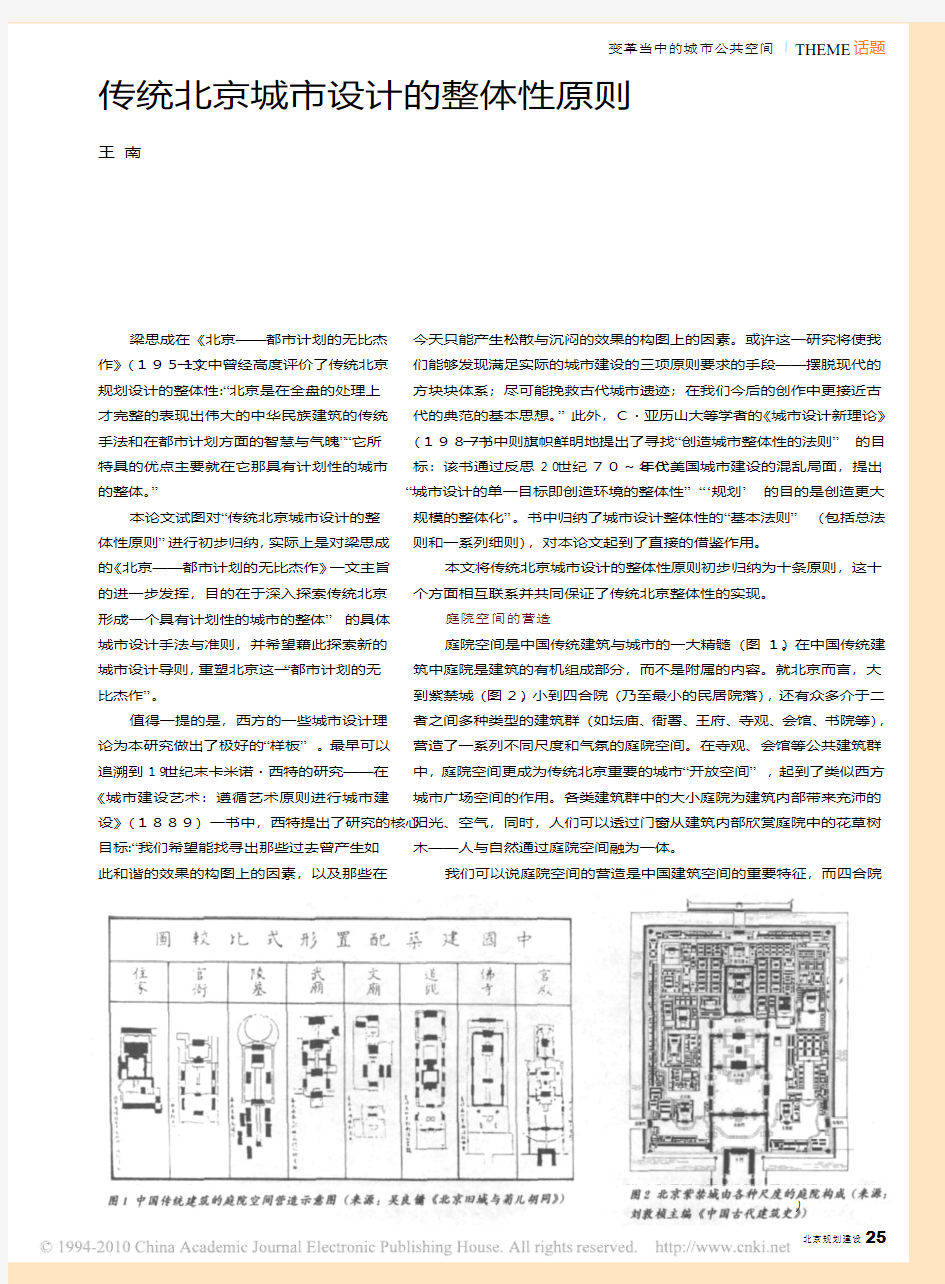

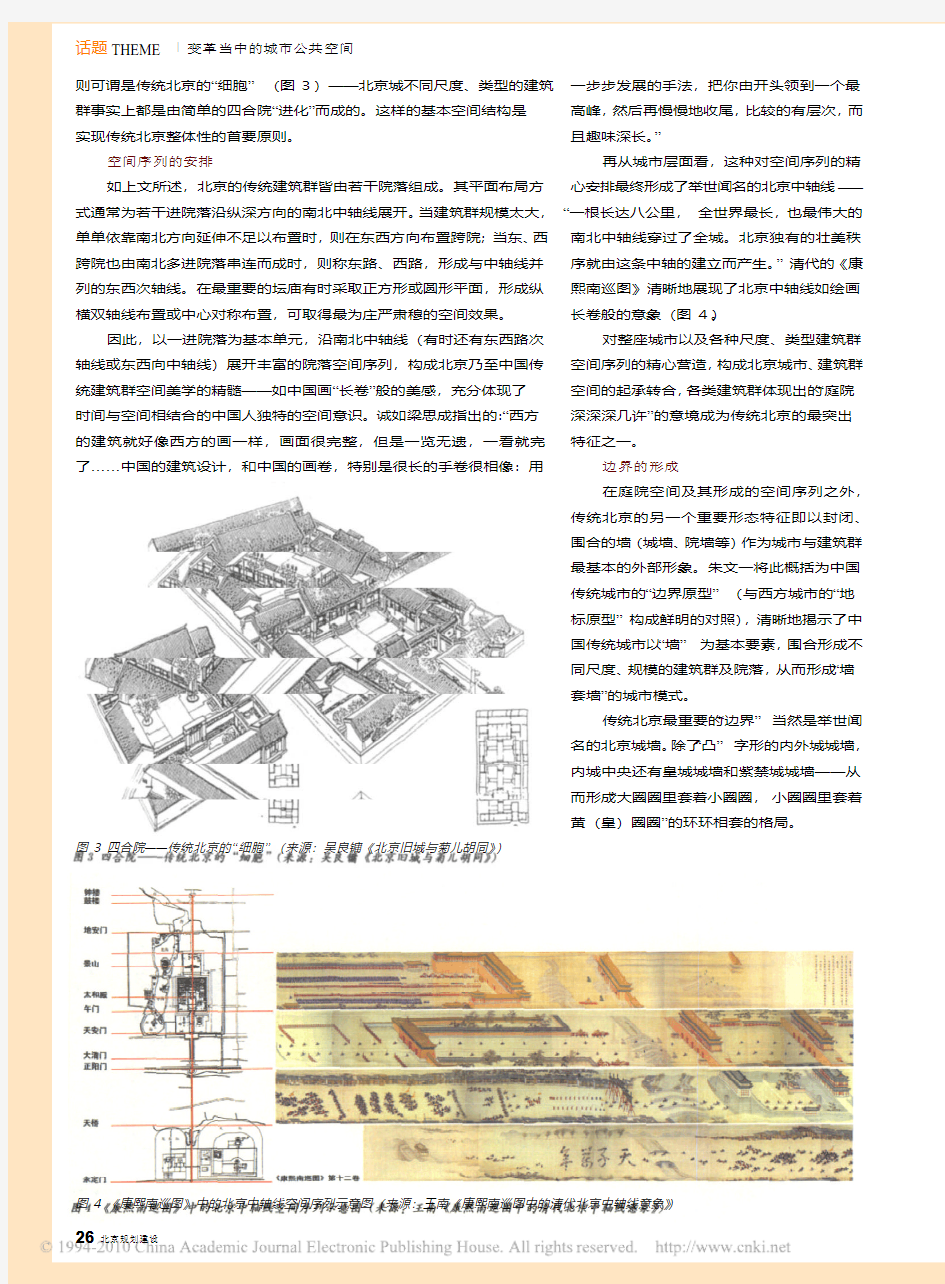

庭院空间是中国传统建筑与城市的一大精髓(图1)。在中国传统建筑中庭院是建筑的有机组成部分,而不是附属的内容。就北京而言,大到紫禁城(图2),小到四合院(乃至最小的民居院落),还有众多介于二者之间多种类型的建筑群(如坛庙、衙署、王府、寺观、会馆、书院等),营造了一系列不同尺度和气氛的庭院空间。在寺观、会馆等公共建筑群中,庭院空间更成为传统北京重要的城市“开放空间”,起到了类似西方城市广场空间的作用。各类建筑群中的大小庭院为建筑内部带来充沛的阳光、空气,同时,人们可以透过门窗从建筑内部欣赏庭院中的花草树木——人与自然通过庭院空间融为一体。

我们可以说庭院空间的营造是中国建筑空间的重要特征,而四合院

传统北京城市设计的整体性原则

王 南

图1 中国传统建筑的庭院空间营造示意图(来源:吴良镛《北京旧城与菊儿胡同》)

图2 北京紫禁城由各种尺度的庭院构成(来源:刘敦桢主编《中国古代建筑史》

)

则可谓是传统北京的“细胞”(图3)——北京城不同尺度、类型的建筑群事实上都是由简单的四合院“进化”而成的。这样的基本空间结构是实现传统北京整体性的首要原则。

空间序列的安排

如上文所述,北京的传统建筑群皆由若干院落组成。其平面布局方

式通常为若干进院落沿纵深方向的南北中轴线展开。当建筑群规模太大,单单依靠南北方向延伸不足以布置时,则在东西方向布置跨院;当东、西跨院也由南北多进院落串连而成时,则称东路、西路,形成与中轴线并列的东西次轴线。在最重要的坛庙有时采取正方形或圆形平面,形成纵横双轴线布置或中心对称布置,可取得最为庄严肃穆的空间效果。

因此,以一进院落为基本单元,沿南北中轴线(有时还有东西路次轴线或东西向中轴线)展开丰富的院落空间序列,构成北京乃至中国传统建筑群空间美学的精髓——如中国画“长卷”般的美感,充分体现了时间与空间相结合的中国人独特的空间意识。诚如梁思成指出的:“西方的建筑就好像西方的画一样,画面很完整,但是一览无遗,一看就完了……中国的建筑设计,和中国的画卷,特别是很长的手卷很相像:用

一步步发展的手法,把你由开头领到一个最高峰,然后再慢慢地收尾,比较的有层次,而且趣味深长。”

再从城市层面看,这种对空间序列的精心安排最终形成了举世闻名的北京中轴线—

“一根长达八公里,全世界最长,也最伟大的南北中轴线穿过了全城。北京独有的壮美秩序就由这条中轴的建立而产生。”清代的《康熙南巡图》清晰地展现了北京中轴线如绘画长卷般的意象(图4)。

对整座城市以及各种尺度、类型建筑群空间序列的精心营造,构成北京城市、建筑群空间的起承转合,各类建筑群体现出的“庭院深深深几许”的意境成为传统北京的最突出特征之一。

边界的形成

在庭院空间及其形成的空间序列之外,传统北京的另一个重要形态特征即以封闭、围合的墙(城墙、院墙等)作为城市与建筑群最基本的外部形象。朱文一将此概括为中国传统城市的“边界原型”(与西方城市的“地标原型”构成鲜明的对照),清晰地揭示了中国传统城市以“墙”为基本要素,围合形成不同尺度、规模的建筑群及院落,从而形成“墙套墙”的城市模式。

传统北京最重要的“边界”当然是举世闻名的北京城墙。除了“凸”字形的内外城城墙,内城中央还有皇城城墙和紫禁城城墙——从而形成“大圈圈里套着小圈圈,小圈圈里套着黄(皇)圈圈”的环环相套的格局。

图3 四合院——传统北京的“细胞”(来源:吴良镛《北京旧城与菊儿胡同》)

图4 《康熙南巡图》中的北京中轴线空间序列示意图(来源:王南《康熙南巡图中的清代北京中轴线意象》)

此外,各种尺度的建筑群都有各自的院墙。于是传统北京城除了热闹的商业街两侧,在胡同里或大大小小的建筑群外部,满眼所见简直是一座“墙的城市”。此外还有作为墙的“变体”的影壁、照壁等……

总体看来,传统北京的“边界原型”在尺度上形成由各类建筑群院墙-皇城城墙-紫禁城城墙-外城城墙-内城城墙逐渐增高、增厚的序列;在色彩上则由灰色(包括内外城城墙、紫禁城城墙、一般公共建筑、普通民居院墙等)与红色(皇城城墙、王公府第、重要庙宇的院墙)交织而成。

城市与建筑群清晰的边界进一步加强了传统北京的整体感,当然也造成很大程度的封闭性——其积极意义则在于不论是街道还是胡同两侧都有连续的界面:对于商业街而言是连续的铺面(可视为不同于上述各类墙体的“开放式”的边界);对于胡同而言是各类建筑群的院墙、大门等形成的立面,有效地形成了完整的街道和胡同空间。

街道-胡同空间的营造

除了对建筑群院落空间的营造之外,传

统北京的另一类重要空间类型即街道-胡同空间。

北京的街道-胡同系统主要肇始于元大都的规划建设。元大都街道的宽度都有统一的标准:大街阔二十四步,小街阔十二步。除街道外,还有三百八十四火巷,二十九

通(即胡同)。胡同大都沿南北向街道的东

西两侧平行排列,形成“鱼骨状”的道路网络,亦称“蜈蚣巷”(图5)。住宅沿东西向的胡同建造可以取得舒适宜人的南北朝向,而南北向的街道两侧则开设各行各业的商业铺面,以供住户的日常生活之需——据马可波罗记载:“城内的公共街道两侧,有各种各样的商店和货摊。”胡同内则不再开设商店,以保持宁静、安全的居住环境。贺邺钜研究指出:“大都……对居住区的巷道布局作了精心安排。力求既能与市形成有机结合,便利居民生活;又要避免市肆喧闹,确保居住环境的安宁。”

综上所述,元大都的街道-胡同系统的精华即“闹中取静”:把繁华的商业街市与静谧的居住街区有机结合起来,这个特点后来被明、清北京继承和发扬,创造了北京城宜人的街道-胡同空间与居住环境。老舍在《想北平》一文中曾经满怀眷恋地写道:“北平在人为之中显现自然,几乎什么地方既不挤得慌,又不太僻静:最小的胡同里的房子也有树;最空旷的地方也离买卖街与住宅不远。”

传统北京街道-胡同形成的“闹中取静”街巷系统是北京道路规划设计的精髓。商业街的繁华之美与胡同的宁静之韵构成传统北京独特的街道美学——从空间形态上,街道与胡同呈现出宽与窄、虚与实、艳与素、垂直与水平、平直与曲折等多方面的对比(图6)。

城市肌理的生成

如果说四合院是传统北京的“细胞”,那么由各种类型的院落式建筑群及街道-胡同空间组合生成的“街道-胡同-四合院体系”就是传统北京的“肌理”。

由于北京传统建筑群小到四合院,大到紫禁城都具有高度的“自相似性”(如都由一系列院落构成空间序列、具有清晰的边界等),它们又被组织在逻辑清晰的街道-胡同体系之中,因而各类建筑群与街道-胡同所共同形成的城市肌理十分和谐统一,这是传统北京城市设计整体性得以实现的根本所在(尤其就平面布局而言)。我们从乾隆《京城全图》中可以清楚无误地感受到传统北京城市肌理的整体和谐(图7)。

地标的设置

除了作为城市“背景”的“肌理”,传统北京还有一系列凌驾于背景之上的“亮点”,即城市地标。传统北京的城市设计中通过一系列地标(如

图5 元大都街道-胡同布置示意图(来源:贺业矩《中国古代城市规划史》)

图6 传统北京街道与胡同比较分析图(来源:马炳坚《北京四合院建筑》)

图

7 乾隆《京城全图》中显示的北京城市肌理

城楼、楼阁、牌楼、门楼、影壁、桥梁、塔、幢等)的设置形成主要街道的对景,或者划分漫长的街道空间,创造出优美的街道景观画面。(图8)

城门、城楼。明北京城“内九外七”的城门、城楼以及内外城角楼与低矮的民居形成了鲜明的对比,成为传统北京的重要地标。此外,皇城四门(天安门、地安门、东安门、西安门)、紫禁城的四座城门(午门、神武门、东华门、西华门)、四座角楼都是高大醒目的城市地标。

亭台、楼阁。景山位于明清北京内城的几何中心,清乾隆十六年

(1751年)在景山五峰上分别建亭,对称排开:中曰万春,东曰观妙、周赏,西曰辑芳、富览。其中,外侧二亭为圆亭,中间二亭为八角亭,中峰万春亭为四方亭,屋顶为三重檐攒尖顶,为京城建筑屋顶之至为独特者。万春亭宝顶距山下地面62米,成为北京“城市中心”的象征。

中轴线北端的钟楼、鼓楼则巍然屹立于内城北部的民居群中,成为北城的标志和什刹海地区一道经典的风景。

佛塔。北京旧城内许多造型优美的佛塔成为著名的城市标志:金元间的庆寿寺双塔和万松老人塔、元代的妙应寺白塔、清代的北海白塔及法藏寺塔等。此外,城郊还有天宁寺塔,五塔寺、碧云寺、西黄寺的三座金刚宝座塔,八里庄玲珑塔等。

牌楼。大街小巷的众多街市牌楼也是传统北京的重要地标。传统北京沿中轴线呈对称分布的东、西四牌楼,东、西单牌楼,东、西长安街牌楼,东、西交民巷牌楼更是进一步加强了北京城的整体秩序。此外,国子监街四牌楼、大高玄殿三牌楼、历代帝王庙双牌楼等也成为所在街道的重要街景。

桥梁。结合北京的水系格局,传统北京形成了一系列重要标志性桥梁如万宁桥(俗称后门桥)、银锭桥、金鳌玉

桥(今北海大桥

之前身)、御河桥、天桥等。

综观北京城的诸多地标,分布均匀、错落有致,使得城市的不同街区都有鲜明的特色,并且塑造出传统北京错落有致的城市轮廓(图9)。

城市天际线的设计

传统北京城市与建筑群主要沿水平方向展开院落布局与空间序列,呈现为“水平型”的城市轮廓和天际线。李约瑟注意到中国传统城市与建筑的水平舒展并认为它比“垂直型”的城市更具有“人本主义”的价值:“中国人……利用水平空间为他们建筑计划的主

旨,虽然有些房屋高出地面两三层,但是它们的高度严格从属于大规模的水平远景,房屋本身就成为该远景的一部分”“把比较小的空间单位在水平面上加倍扩充,比之叠床架屋向上发展为更大更高的空间而使居住其中的人成为渺小的,在许多方面更能使人满意”。

需要着重指出的是:传统北京的“水平

型”城市轮廓并不意味着一成不变或单调乏味的平板一块——正如上条原则所指出的:传统北京的天际线在水平的大趋势中,呈现出“错落有致”的特点。从单座四合院到局部街区以至整座城市都体现出错落有致的韵律(图10)。传统北京在城市规划设计中,有意识地布置了一系列城市地标,这些地标呈现为强烈的垂直向上的造型感——尽管有大量“垂直型”地标,然而其数量与大面积水平轮

廓的建筑群相比,依旧处于“画龙点睛”的地

图8 明张爵《京师五城坊巷胡同集》插图所示北京重要城市地标

图9 传统北京的重要地标

图10 北京从建筑群到城市错落有致的轮廓线

位,城市整体轮廓的韵律是由大面积的水平与少量的垂直共同形成的。

传统北京这种平旷的城市天际线在现代城市美学(主要源于西方)的冲击之下是极容易遭受破坏的——当代北京的水平轮廓即遭受严重破坏,传统的标志性建筑也纷纷被高楼大厦形成的海洋所湮没。

山水、园林与城市、建筑群的融合

传统北京规划设计在建筑空间、街道空间以外的另一项巨大成就是城市与山水的融合。大到山川形胜,小到庭院绿化,都渗透着追求自然的山水美学的影响,各种尺度、类型的园林与建筑群达到了水乳交融的境地,进一步加强了城市的整体美。

从城市整体角度来看,皇家的三海、民间的什刹海(合称“六海”)与传统北京中轴线相辅相成、一庄一谐,形成北京城市设计的大手笔。(图11)而清代在西北郊营建的“三山五园”等园林更形成一座与传统北京城南北相望的“园林之城”(图12)。

除了宏大的皇家园林,传统北京拥有为数众多的公共园林风景区。在什刹海之外,还包括内城东南角的泡子河、天坛北面的金鱼池、外城西南的陶然亭、德胜门外和内城西南角的两处太平湖、安定门外的满井、右安门外南十里的草桥、东便门外通惠河上的二闸、南郊的丰台等。除上述著名风景区之外,西北郊长河、海淀一带更是一派江南水乡般的景

致。另外,为数众多的寺观庙宇都有各自的园林,可供市民游赏。

此外,大量的私家园林与住宅庭院虽然规模有限、自成小天地,但是从城市整体空间形态上却把传统北京城变成一座树林中的城市或曰“绿色城市”(图13)。郑正铎热情洋溢地描绘了民国时期登上景山所见到的情景:“千家万户则全都隐藏在万绿丛中,看不见一片瓦,一屋顶,仿佛全城便是一片绿色的海。不到这里,你无论如何不会想象得到北平城内的树木是如何的繁密;大家小户,那一家天井不有些绿色呢。”郁达夫则索性把北京城称作“一个只见树木不见屋顶的绿色的都会”。

城市、建筑群色彩及材质的搭配

独具特色的色彩与材质也是构成北京整体性的又一重要因素。传统北京有着特色极为鲜明的城市色彩“主调”:以最大面积的灰

(灰砖、灰瓦的四合院民居)为“底色”,烘托城市中央皇家建筑群的黄

(琉璃瓦屋顶)、红(墙与柱)、白(汉白玉台基),并点缀以坛庙、王府、衙署、寺观、会馆等建筑群的黄、篮、绿、黑、灰等各色瓦顶,从整体上形成了主次鲜明、和谐统一的色彩构图。

就单体建筑而言,从皇家建筑到民居建筑,都采用了大胆的色彩搭配:如紫禁城等皇家建筑采用大块面的黄、红、白三种纯色为主调,并以青(蓝)、绿色彩作为彩画的基本色(梁枋、斗拱的彩画一般处于檐下的阴影之中,尽管近观颜色艳丽,然而远观却是一片和谐的灰色效果),一些皇家重要建筑物甚至以闪闪发光的金箔作为重点装饰,产生出“金碧辉煌”的壮丽效果。总体观之,皇家建筑尽管用色至纯,对比强烈,但由于色彩搭配巧妙、精当,并充分考虑了光线、观赏距离等因素,取得了惊人的和谐之美(图14)。北京四合院民居则由大面积的灰色(砖墙、瓦顶和墁砖地面)为底,辅以木结构主体的红、绿油彩,配以少量的青(蓝)、绿为主的彩画,构成基本的色彩模式——有趣的是本来在色彩搭配中应当尽量避免艳俗的“红配绿”,由于有了大面积灰色的调和和少量彩画的点缀,竟变得十分和谐悦目,以至成了北京城市色彩的一大“亮点”,甚至成为老北京文化不可或缺的一部分(图15)。此外,北京的自然环境如大面积的绿树、水面乃至山脉(如林语堂笔下“淡紫色”的西山),也对城市色彩的调和起到了重要作用。

我们不妨以绘画为例来体会传统北京城市色彩的妙处:绘画时如果

图11 北京三海园林与中轴线的交融

图12 清代北京城市与西北郊山水园林格局

图14

北京皇城色彩

在具有某种“底色”的画纸、画布上作画,色彩将格外易于调和——北京城正如在一块灰色的画布上作画,尽管用色鲜亮、纯度极高,却在整体上获得高度和谐统一,是中国传统城市色彩的经典之作。

值得一提的是,古今中外其他的城市杰作在色彩、材质运用上也与北京有着异曲同工之妙:不论是江南城镇“粉墙黛瓦”的简约色彩,还是罗马的灰白(大理石、石灰华、凝灰岩等)底色、巴黎的暖灰(石材)底色,都是以大面积的基本色构成个性鲜明的“城市色彩”,再于其间施以少量其他色彩加以点缀;在材质搭配上也是以少量几种材料作为基调,形成特有的“城市质感”(比如古罗马有“大理石的罗马”之美誉,雨果则将15世纪的巴黎誉为“石头的巴黎”,等等)。老北京若以民居色彩而论,可谓是“灰色的北京”;若以皇城色彩而论,又可谓是“金色的北京”“红色的北京”(中华人民共和国国旗、国徽即以此二色为设计基调);若就建筑材质而言,则可谓是“砖瓦木石”构成的古都——无论从哪方面看,特色都是至为鲜明的。今天广大中国城市普遍出现所谓的“特色危机”,缺乏特有的城市色彩、质感应当是一个重要原因吧!

模数的运用

傅熹年研究指出中国古代建筑群整体和谐统一的艺术效果有赖于“模数制”的运用:“运用模数,特别是扩大模数和模数网格,就可使在规划、建筑群组布局和单体建筑设计中分别能有一个较明确的共同的尺度或面积单位,每一个项目中的各个部分都是这尺度或面积单位——即模数或模数网格的一定倍数,这就使同一项目的各个部分之间存在着整数的比例关系;模数和模数网格又分为不同的等级,当不同规模的建筑群或单体建筑使用不同等级的模数时,因其中相应部分所含模数的数量相同或大体相近,其间就往往出现相似形的关系,较易取得和谐的效果。”

平面布局的面积模数。在建筑群平面布局中,因房屋大小不一,不可能共用一个模数,故共同使用一个尺度适当的方格网,以它为基准来控制院落内各座房屋间的相对位置和尺度关系。最大网格为方50丈,用来控制宫殿等特大建筑群的全局,一般建筑群则为方10丈、5丈、3丈、2丈数种,视建筑群之规模、等级酌情使用。这种方格网可以视为在建筑群布局中使用的面积模数(图16)。

北京四合院即是运用“面积模数”进行规划设计的产物:元大都的合院住宅是北京四合院的“雏形”。元代的街区规划,据学者研究推测:胡同间距为50步(元代1步=1.54米,50步约为77米),每块宅基地为44步(约67米)见方,面积为8亩;每片胡同街区由10块宅基地组成,即44步×440步(图17)。明清北京典型四合院的宅基地则远远小于八亩的规模:一座三进四合院(所谓标准四合院)的进深加上一座一进四合院的进深,约合元代44步,即元大都两条东西向胡同之间的住宅用地总进深——因而一座坐北朝南的三进四合院与一座坐南朝北的一进四合院背靠背布局正好占据两条东西向胡同的距离。另外,一座四进四合院或者两座二进四合院背靠背布局也是基本占满44步进深的用地。再看明清四合院的面宽:一座“七间口”四合院面阔约7丈(约22.4米),三座这样的四合院并排即22.4×3=67.2米,基本合44步,可见典型的北京四合院宽度约为元代宅邸的三分之一左右——北京许多大型四合院,呈中、东、西三路并联布局(比如清代的王府),则

图15 北京四合院色彩(来源:叶金中摄)图16 明清北京与紫禁城规划设计的模数制运用(来源:傅熹年《中国古代城市规划建筑

群布局及建筑设计方法研究》)

总面阔与元代宅邸相当。如此看来,北京四合院可说是由元代大型宅第“化整为零”而来(图18)。

单体建筑的模数与扩大模数。除了在建筑群规划设计中采取丈为单位的模数(或面积模数)外,单体建筑设计则“以材为祖”,以斗拱尺寸(如宋代以拱高、清代以斗口宽)作为整座建筑设计的模数,以取得建筑单体设计的标准化和和谐比例。此外,在立面设计中往往还以柱高作为扩大模数。以清代为例,大式以建筑物斗口为模数,斗口分十一个等级,从1寸到6寸,按0.5寸递增;小式以柱径为模数(柱径源于建筑物明间的面宽:面宽为10,柱高为面宽的8/10,柱径为柱高的1/10)。

培根曾经敏锐地指出:“北京古城的规划可能是绝无仅有的规划,它可以从一种比例放大到另一种比例,并且任何比例都能在总体设计方面自成一体。”这正是上述“模数制”规划设计带来的妙处。

可以说,在从规划到设计的各种不同尺度下运用模数制,是保证传统北京实现城市设计整体性的重要途径。

与上述传统北京城市设计的整体性原则相悖的是当代北京的城市设计(尤其是旧城内的新建设),表现为片面强调建筑体量、忽视庭院空间的营造;建筑空间之间缺乏相互关联、起承转合;边界模糊、不连续,无法形成完整的街道界面;街道-胡同空间为一系列大马路所取代;旧城肌理遭受破坏,新建成区肌理混乱无序;摩天大楼、立交桥等构成缺乏人情味的城市地标;城市天际线混乱;“大广场+大草坪”的单调园林景观模式;建筑色彩、材质的随意搭配引发混乱;建筑尺度变化剧烈(没有成熟的模数制),既无法与旧城相协调,也无法形成尺度宜人的新区……从而大大破坏了传统北京的整体美。

本文重申传统北京城市设计的整体性原则,旨在使北京从当下城市设计的混乱无序中重新回归到追求整体性的传统——这是本论文研究的核心目标。正如吴良镛教授所期望的:“对于旧城的规划设计、建筑物的创作绝不是复古、一成不变……而是随时代发展,服从城市设计的纲目下,发挥创造,这新的创造宜把北京这一‘无比杰作’所凝聚的设计原则,结合新的现状,因势利导,作为新的设计准则,以此来把握旧城的体系与秩序。”

参考文献

1 (奥)卡米诺?西特原著;(美)查尔斯?斯图尔特英译,仲德昆中译. 城市建设艺术:遵循艺术原则进行城市建设,南京:东南大学出版社,1990

2(美)埃德蒙?N?培根著;黄富厢,朱琪译. 城市设计(修订版),北京:中国建筑工业出版社,2003.8

3(美)亚历山大等著;陈治业,童丽萍译. 城市设计新理论,北京:知识产权出版社,2002.2

4(英)李约瑟著;陈立夫主译. 中国之科学与文明(第十册),台北:台湾商务印书馆,中华民国六十六年[1977]四月初版.中华民国七十四年[1985]二月四版

图17 元大都街区规划模数示意图

图18 明清北京四合院由元大都宅院“化整为零”而成

米

5 北京市规划委员会,北京城市规划学会主编. 长安街:过去?现在?未来,北京:机械工业出版社,2004.1

6 邓奕,毛其智. 从《乾隆京城全图》看北京城街区构成与尺度分析,城市规划,2003年第10期,第58~65页

7 傅熹年.中国古代城市规划建筑群布局及建筑设计方法研究.北京:中国建筑工业出版社,2001

8 贺业钜.中国古代城市规划史.北京:中国建筑工业出版社,1996

9 胡丕运主编.旧京史照.北京:北京出版社,1995年5月第1版.1997年8月第1版第2次印刷

10 姜德明编.北京乎:1919~1949年现代作家笔下的北京.生活?读书?新知三联书店,2005.1

11 梁思成.梁思成全集(第五卷).北京:中国建筑工业出版社,2001.4

12 刘敦桢主编.中国古代建筑史.北京:中国建筑工业出版社,1984年6月第2版.2003年12月第16次印刷

13 赵正之.元大都平面规划复原的研究.科技史文集(第2辑).上海:上海科学技术出版社,1999.10:14~27

14 马炳坚编著.北京四合院建筑.天津:天津大学出版社,1999年6月第1版.2004年3月第3次印刷

15 王南.《康熙南巡图》中的清代北京中轴线意象.北京规划建设,2007.5:71~7716 吴良镛.北京旧城保护研究(下篇).北京规划建设,2005(02):65~72

17 吴良镛.北京旧城与菊儿胡同.北京:中国建筑工业出版社,1994

18 熊梦祥.析津志辑佚.北京:北京古籍出版社,1983年9月第一版.2001年2月第2次印刷

19 张爵.京师五城坊巷胡同集. 北京:北京古籍出版社,1982年1月第1版,2001年2月第2次印刷

20 周维权.中国古典园林史(第2版).北京:清华大学出版社,1999年10月第2版.2004年7月第11次印刷

21 朱文一.空间?符号?城市:一种城市设计理论.北京:中国建筑工业出版社,1993

作者单位:清华大学建筑学院建筑与城市研究所

责任编辑:文爱平

北京广场群建构与城市公共空间的系统优化郑 宏

研究北京公共空间的系统优化问题,其实质是探讨城市公共空间系统规划问题。北京至今在城市广场建设中没有明确的系统规划理念和方法,北京广场群的概念实际是系统建设北京城市公共空间系统的一个概念思考,是作者长期关注和研究北京城市公共空间系统规划一个建设性意见。因为目前北京公共空间的广场建设仍然处于分散、局部建设局面,缺乏系统是北京城市公共空间规划的一个不足,所以希望通过系统优化的概念进一步强调广场群概念设计的价值与作用,对北京城市公共空间系统优化产生积极作用。希望通过建构北京广场群,提升和加强北京城市公共空间的系统优化,提高城市公共空间功能作用和品质。进一步将城市公共空间系统规划纳入系统科学规划范畴,改变城市公共空间系统规划滞后、无序、低效的局面。

北京广场群、城市公共空间和系统优化的概念分析

北京广场群的概念

所谓“群”,中国传统就有“三五成群”之说法。就目前北京城市广场数量来说,国家级的城市广场数量不足三个,代表城市级的城市广场数量有限,用广场这个公共空间载体象征首都政治中心和文化中心功能显得不是充分和完善。北京缺少一个“广场群”的城市公共空间系统。广场群这个城市公共空间系统具有优化和提升北京城市公共空间场所品质,提升象征北京首都政治中心和文化中心国家形象符号的作用。广场群的城市公共空间系统具有优化城市公共空间的整体性、关联性、层次性和统一性的作用。

北京广场群的概念是指,在北京四、五环路区域内,以天安门广场为中心,并围绕其建设30多座带有浓郁地方人文特色与内涵的城