行为博弈视野下信任研究的回顾

陈 欣1,2 叶浩生 2

(1河南大学教育科学学院,开封475004)(2南京师范大学心理学研究所,南京210097)

摘 要 信任 是指个体愿意相信对方会与之在某种风险活动中互惠(对方也要付出一定的成本)。信任的实证研究主要包含相关研究和博弈实验研究,代表性的博弈实验有囚徒困境、信任博弈、议价博弈和蜈蚣博弈。人们对信任的内涵有不同的认识,其中代表性的观点有四个:(1)信任是一种理性的计算;(2)信任是一种人际态度;(3)信任是一种个人特质;(4)信任是一种社会品德。

关键词 信任 合作 互惠 期望 风险 博弈

在社会文化和组织制度的各个层面,对信任有着持续的关注。Ar row 指出 信任是社会系统的润滑剂 [1],Fukuyama 认为 信任是预测经济成功的指标 [2],信任行为变得越来越重要,是基于信任与合作有着密不可分的关联,信任与合作(coo peration)、互惠(reciprocal)、风险(risk)三个概念常常同时出现,合作很大程度是建立在个人对群体其他成员期望的基础上,也就是说,相信其他成员也会采取相同的合作行为,信任另一方不会利用自己的弱点[3]。合作常常能得到互惠的结果。在信息交流不畅,信息不充分的条件下进行合作决策,互惠具有不确定性,这使得信任总是面临着一定的风险。可以说,人们对未来持续合作关系的期待,维持着对他人行为的信任。信任反映了人与人之间关系的某种心理契约,它能降低合作的成本,是合作关系的起点、前提和基础[4]。

1 信任的一般概念与来源

社会学、经济学和心理学研究中经常提及信任(trust )和可信赖(trustiness),但到目前为止这两个概念仍没有一个公认的定义。在社会心理学领域,Boon 和Holmes 认为信任是在有风险的情况下,对他人的动机抱以一种积极的、自信的期待状态[5]

。Cummings 和Bro miley 提出信任包括三个维度,并在此基础上编制了信任测量量表,提出信任是任何一个人或一个群体(1)都努力在行动上遵循明确或不明确的任何承诺;(2)都忠诚于协商产生的结果;(3)即使在有机可乘的情况下,也不谋取任何额外利益[6]。M ayer 等人将信任定义为 一方愿意在另一方面前表现出脆弱,这建立在对另一方期望的基础上,希望即使委托一方没有监督或控制的能力,受托一方也会完成委托一方的任务。 他认为信任包括三个维度:能力、仁爱心和诚实,并认为高信任时人们对别人的善意有信心,愿意参加互惠的合作,不害怕将被利用,更容易做出合作的决策[7,8]。Hall 等人对组织中的信任进行整合,提出信任是一方当事人愿意对另一方表现出脆弱,相信后一方是能胜任的、公开的、关切的和可信赖的。这个概念把信任划分为四个维度,即信任的胜任维度、公开性维度、利害关系维度与可靠性维度。认为信任是多个维度的结合体,具有整体性,任何一个维度的低水平信任会抵消其他维度的高水

平信任[9]。由以上这些不同的观点,可以达成共识的是,信任是存在于群体中间,反应了人与人之间的交往的深度和相

互依赖的程度,它是一个多维度的概念,包含了认知的、情感的和行为的三个层面的内容。

Zucker 根据经济结构中信任产生的三种模式,认为有来源于过程的信任、来源于特征的信任和来源于制度的信任[10]。第一种模式,信任来自屡次参与交换的过程,互惠是这个过程的核心,即屡次发生互惠交换,这使得人们能够学习和培养出人际之间的信任,合作产生的互惠能加强信任,反之则会损害信任。第二种模式,信任建立在社会相似性基础上,个人的家庭背景、年龄、社会地位、经济地位、种族等等,强调成员的相似性和认同感,共同的特征可以产生信任,这种信任引出积极的互动,并实现互动的自我巩固。第三种模式,信任与社会结构和制度紧密联系,制度作为社会的一种行为规则,鼓励和倡导一些行为,否定和压制另一些行为,这种引导使人们对他人的行为更具有预见力,从而建立起相互信任。

2 行为博弈实验中的信任研究和信任概念

信任研究包含丰富的心理学内涵,国内外有关信任研究的实证方法可以分成两大类:一类是相关因素研究,分析一些变量与信任水平之间的相关大小,较多的是采用调查测量法,编制问卷让被试自我报告对他人、团体或制度的信任程度,组织中信任的此类相关研究较多;另一类是以博弈论为分析工具,通过一系列的行为博弈实验对所提出的假设和结论进行实验分析,试图揭示信任的影响因素和内在机制,实验经济学中此类研究较多。用博弈实验来研究信任,行为博弈视野下的信任研究具有操作性强和简便易行的特点。常见的博弈实验主要是以下三类:囚徒困境、信任博弈和蜈蚣博弈。2.1 囚徒困境

行为博弈实验中人们面对的都是一种社会两难困境(so cial dilemmas),人们面临个人利益与群体利益相冲突的情境[3]。在信息不充分的情形下人们做判断和决策,事实上人们面临的同时也是一个信任的困境(trust dilemmas)。

行为博弈的实验研究表明,复杂动机情境中信任在群体合作中扮演着重要的角色,是促进合作的关键因素。囚徒困

通讯作者:叶浩生。Email:hs yecanada@https://www.doczj.com/doc/a814199527.html,

全国教育科学 十一五 规划课题(BEA070007)和江苏省研究生培养创新工程项目(CX07B-009r)资助。636 心理科学 Ps ychologi cal S cience 2009,32(3):636-639

境的基本结构是一个2!2的利益矩阵,这实际上也是一个信任的困境,信任作为影响囚徒合作决策的重要因素无法回避。这个困境产生的一个前提条件就是囚徒甲和囚徒乙无法进行信息的沟通,个体的信任决策面临着风险和不确定性,信任的结果可能是另一方回报信任所得到的收益,也可能是另一方背信(defection)造成的损失。Deutsch 通过对囚徒困境中信任的考察,以双方合作与否来反映信任的有无,信任程度会随着实验条件的改变而改变。在这种情况下,信任被看作一个由外界刺激决定的因变量,将信任等同于合作,有合作就有信任,没有合作就没有信任。不过,事实上合作与信任是不同的概念,合作行为不能等同于一定有信任存在[11]。

2.2 信任博弈

信任博弈最初由Berg 等人提出来的,比较个人的实际决策与理论预测之间的差异,现在已经成为信任研究的代表性博弈实验。信任博弈的基本内容是:投资者(trusto r)拥有一定数额的金钱S,他要把其中的一部分金钱Y 给被信任者(trustee),在外力的辅助下,被信任者将得到相当于这部分金钱3倍的收益3Y ,但是他必须回报给投资人X ,最终投资人的收益为S-Y +X,被信任者得到的收益是3Y -X 。没有正式的契约规定投资人应该给被信任者多少金钱Y,也没有契约规定被信任者应该回报给投资人多少金钱X [12]。行为博弈视野下关于信任的操作性定义是通过信任博弈来实现的。信任博弈没有正式的契约规定投资人应该给被信任者多少金钱Y,也没有契约规定被信任者应该回报给投资人多少金钱X 。因此,所谓 信任 是指个体愿意相信对方会与之在某种风险活动中互惠(对方也要付出一定的成本)。Y 反映了投资者信任的程度,X 反映了对方可信赖的程度。信任具有以下三个特点:(1)信任具有风险性,投资者会因为没有得到足够的回报,而对自己的委托行为感到后悔或是生气。(2)信任具有互惠性,是互动关系,一方相信另一方也遵从互惠性。

(3)信任具有合作性,对未来合作关系的期望维系着信

任。

传统的经济学认为一个理性人,被信任者的回报将会是0,投资者的分配份额也将是0。因此,在一次性的信任博弈无法出现合作,如果博弈进行多次,那么采用逻辑严密的倒推法,博弈的最后一次被信任者肯定会背信,由此类推,那么在重复博弈的一开始,投资者也会采用不合作的态度。传统博弈理论的预测与实际情形是不符的,实际情况是在重复博弈的开始时,投资者和被信任者往往会采用合作的态度,但是这种合作不会持续到最后一步,理性人出于自身利益或其他因素的考虑,在其中的某一步采取不合作策略。Camerer 的研究表明,被信任者回报的金钱X 随着投资Y 的增加而增加,平均看,Y=0.5S,并且对投资者的回报略低于0.5S 。研究没有解释为什么投资者和回报者做出相应的行为,是不是基于互惠的原因。关于信任博弈,多数实验得出的结论是:参与人大约会将个人禀赋中一半的代币投资给接受者,而他们得到的回报也大致相当于他们给出的代币[13]

。

议价博弈(bar gain g ame)是信任博弈的一种变式,议价博弈包括两个参与人。例如,一个参与人自己做出分配决定,两人各得20元,也可以将决定权交给另一个参与人,这个参与人面临两种分配方案,一种是两人各得30元,一种是自己得50元,另一人得5元。根据参与人的方案选择,可以评定其信任水平。

2.3 蜈蚣博弈

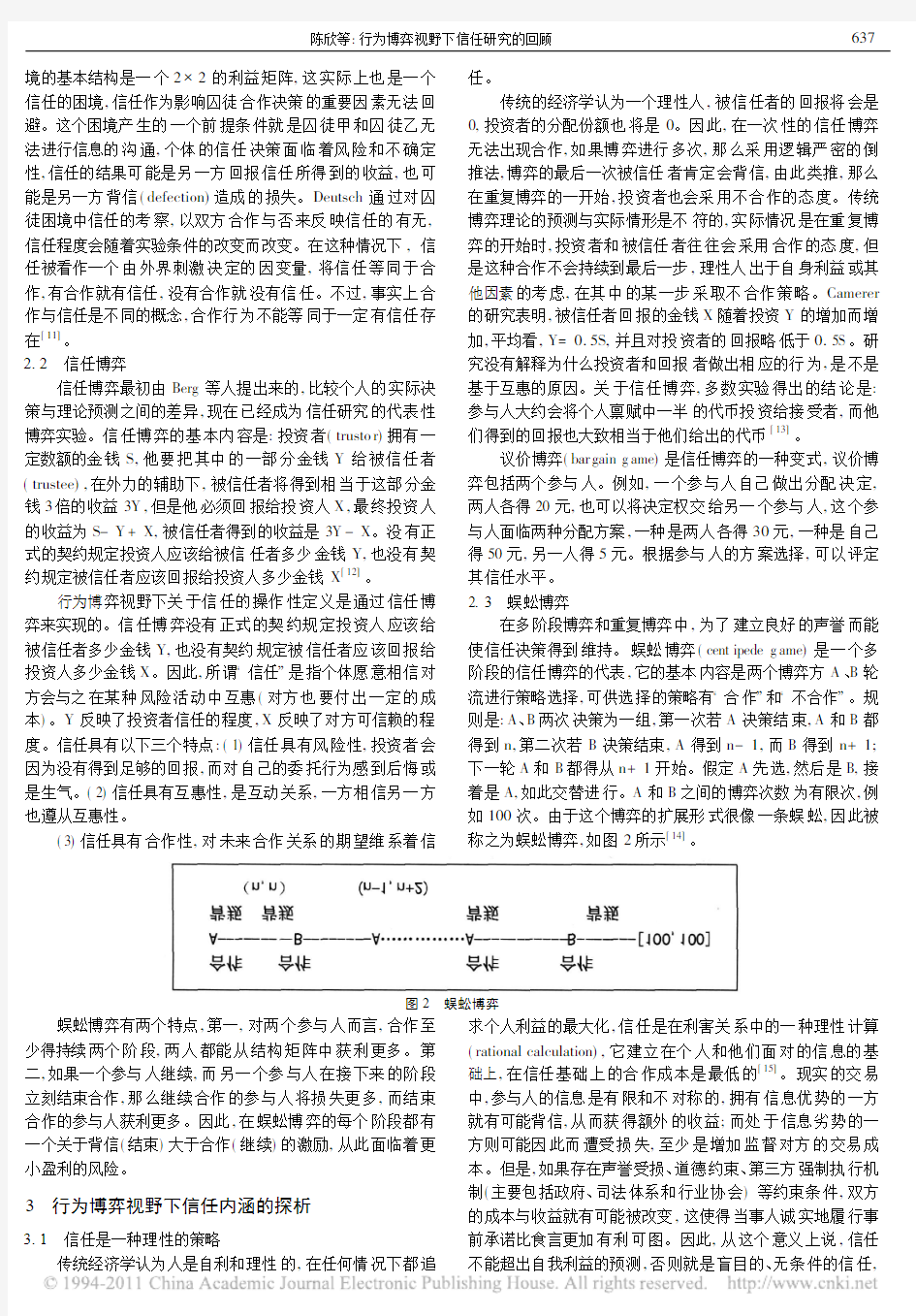

在多阶段博弈和重复博弈中,为了建立良好的声誉而能使信任决策得到维持。蜈蚣博弈(cent ipede g ame)是一个多阶段的信任博弈的代表,它的基本内容是两个博弈方A 、B 轮流进行策略选择,可供选择的策略有 合作 和 不合作 。规则是:A 、B 两次决策为一组,第一次若A 决策结束,A 和B 都得到n,第二次若B 决策结束,A 得到n-1,而B 得到n+1;下一轮A 和B 都得从n+1开始。假定A 先选,然后是B,接着是A,如此交替进行。A 和B 之间的博弈次数为有限次,例如100次。由于这个博弈的扩展形式很像一条蜈蚣,因此被称之为蜈蚣博弈,如图2所示[14]

。

图2 蜈蚣博弈

蜈蚣博弈有两个特点,第一,对两个参与人而言,合作至少得持续两个阶段,两人都能从结构矩阵中获利更多。第二,如果一个参与人继续,而另一个参与人在接下来的阶段立刻结束合作,那么继续合作的参与人将损失更多,而结束合作的参与人获利更多。因此,在蜈蚣博弈的每个阶段都有一个关于背信(结束)大于合作(继续)的激励,从此面临着更小盈利的风险。

3 行为博弈视野下信任内涵的探析

3.1 信任是一种理性的策略

传统经济学认为人是自利和理性的,在任何情况下都追

求个人利益的最大化,信任是在利害关系中的一种理性计算(rational calculation),它建立在个人和他们面对的信息的基础上,在信任基础上的合作成本是最低的[15]。现实的交易中,参与人的信息是有限和不对称的,拥有信息优势的一方就有可能背信,从而获得额外的收益;而处于信息劣势的一方则可能因此而遭受损失,至少是增加监督对方的交易成本。但是,如果存在声誉受损、道德约束、第三方强制执行机制(主要包括政府、司法体系和行业协会)等约束条件,双方的成本与收益就有可能被改变,这使得当事人诚实地履行事前承诺比食言更加有利可图。因此,从这个意义上说,信任不能超出自我利益的预测,否则就是盲目的、无条件的信任,

陈欣等:行为博弈视野下信任研究的回顾637

而盲目的、无条件的信任使得行为主体难以在市场中生存,是非理性的。如此说来,信任是 经济人在面临一系列约束条件的前提下,经过理性预测之后的一种行为选择。这样的信任是被动的,是不得已而为之的。

3.2 信任是一种人际态度

社会心理学认为信任是人际关系的一个核心特征,是一种人际态度(interpersonal attitude),人与人之间的信任程度反映了人与人之间的关系。人际交往时的一些基本观念,例如 将欲取之,必将予之,或者是 己所不欲,勿施与人,都反应了在人际交往时,人们遵从一些公共信念,这些信念让人们相信他人是值得信赖的。Lewis和Weigert认为信任是由人际关系的理性分析和非理性情感共同决定的,理性和情感是构成人际信任中的两个重要维度[16]。相应地,认知性信任(cog nitive trust)是基于对他人的可信程度的理性考察而产生的信任;情感性信任(emotio nal tr ust)是基于强烈的情感联系而产生的信任,这是最重要的两种信任类型,二者的不同组合可以形成不同的信任。而且,随着社会结构的变化和社会流动性的增加,越来越多的社会关系都是以认知性信任而不是情感性信任为基础的。

3.3 信任是一种个人特质

从进化心理学的取向来看,信任是进化的产物,带有社会文化、道德规范、天性(通过进化和遗传,某些人天生就有合作的倾向)和教养(社会环境鼓励有同情心和协作)的特点[17]。在人类进化的过程中,很多心理特性具有生物学的基础,因为人类祖先在寻求生存的活动中,发现合作、帮助他人比纯粹的利己有更大的生存价值,所以,合作是一种 自然选择的结果,是社会适应的产物,信任也应运而生。信任发展是一个历史过程,个人根据积累的与他人交往的经验做出信任与可信赖(trustiness)的判断。从这个角度来看,信任是一种个人特质(perso nality trait),是一种能力,并且信任的能力因人而异,信任能力高的,愿意更多的采取信任行动,得到相应信任行为的回报,进一步强化了他的信任能力;信任能力低的,更多的采取防范的、不信任的行为方式,得到的行为结果也同样固化了他的多疑和不信任。信任合作具有自我加强的能力,Putnam提出信任不仅促进了合作,而且合作本身培育了信任,信任的出现和维持是一个互相依赖的、循环往复的过程,随着时间的流逝,从一种外在的客观要求,慢慢的内化成一种个人的特质[18]。

3.4 信任是一种社会品德

从文化心理学取向来看,信任是一种社会品德(social v irtue),也将其称之为道德化的信任,即不论他人的行为如何,个人都采取令人信任和值得信赖的方式行事,不以风险和收益的计算为基础,也不是作为一种追求自身利益的策略,而是将个人认同为一个有良知的社会成员应该具备的行为方式[19]。与此同时,关于社会两难的合作研究也表明,信任水平影响对他人期望和对自己的尊重。这些研究表明在不管他人是否合作的情况下,高信任者(期望互惠)仍然合作,这表明信任不仅仅是因为追求个人利益的最大化,而是一种道德义务[20]。因为高信任者有积极的期望,认为其他人的不合作行为不会伤害自己的利益,因此不论其他人的行为如何,高信任者常常会合作。相反的,低信任者没有这种积极的信念,会表现为较少合作。信任是一种美德,在一定程度也解释了在人类发展的过程中,人们不仅仅表现出理性和利己,追求最大利益,也常常表现出互惠、利他、无私和公正的行为。

4 展望

信任是一个动态的过程,它与社会文化、制度、经济发展水平、道德规范和法律等都有着密切的联系。在理论层面,行为博弈视野下的信任研究仍需进一步明确信任的内涵,整合不同的理论观点,并通过实验研究来予以支持和解释。通过对信任内涵的探究,认识信任的动力机制,了解信任下降或是提高的原因,重建信任。并且,在信任水平呈下降趋势的当今,关注信任的预测因素和结果变量,具有较强的实践价值。社会实践中信任的建立、学习、发展和维持,信任与可信赖的心理机制及演化规律,都是值得进一步关注的。

5 参考文献

1Warnick J E,Slonim R L.Learning to trust i n indefinitely repeated games.Games and E conomic Behavior,2006,54:95-114

2Dawes R M.Social Di lemmas.Annual Review Psychology,1980, 31:169-193

3克雷默,泰勒编.管兵等译.组织中的信任.北京:中国城市出版社,2003.1:150-184

4Dinald F,M ichelle B,Jeffrey.Can I trust you to trust me?A the ory of trust,monitoring,and cooperation i n i nterpersonal an d i nter group relationships.Group&Organization M anagement,2007,32

(4):465-499

5Cottrell C A,Neuberg S L.W hat Do People Desire in Others?A Sociofunctional Perspective on the Importance of Different Valued Characteris tics.Journal of Personali ty and Social Psychology, 2007,92(2):208-231

6M ayer R C,Davis J H,Schoorman F D.An integrative m odel of organizati onal trust.Academy of M anagement Review,1995,20

(3):709-734

7M esquita L F.Starting Over w hen the Bickering Never En ds:Re building Aggregate Trust Among Clustered Firms T hrough Trust Facilitators.Academy of M anagement Review,2007,32(1):72 -91

8Boon S D,H olmes J G.Interpersonal ri sk and the evaluation of transgressi ons i n close relationships.Personal Relationships,1999,6

(2):151-168

9Kramer R M,T yler T R.(Eds.).Trust i n organizations:Fron ti ers of th eory and research.Thousand Oaks,CA:Sage.1996: 114-139

10Hall M A,Dugan E,Zheng B,M ishra A K.Trust in Physicians and M edical Insti tutions:What is it,Can It Be M easured.The M ilbank Quarterly,2001,79(4):613-639

11Sharon A,Douglas B A,Barney J B.T rust and its alternatives.

Human Resource M anagement.S pecial iss ue:Human Res ource M anagement in Small and M edium-sized Enterprises.2003,42

(4):393-404

12Berg J E,Dickhaut J,M cCabe K,Trust,reciprocity,and social history.Game and Econom i c Behavior,1995,10:122-142

638

心 理 科 学

13祁顺生,贺宏卿.组织内信任的影响因素.心理科学进展,2006,14(6):918-923

14

David De Cremer,T om R.Tyler.T he Effects of Trust i n Authori ty and Procedural Fai rness on Cooperation.Journal of Applied Psy chology,2007,92(3):639-64915王春永.博弈论的诡计.北京:中国发展出版社,2006:180~18916

John Brice.Trust development:A test of image theory to explain the process.Dissertation Abstracts International S ection A:Hu maniti es and Social Sciences,2002,62(12-A):424817

叶浩生.进化心理学思维方式的变革及其意义.心理科学进展,2005,13(6):847~855

18

Jagdip S,Jayanti R K,Jean E K.What Goes Around Comes Around:Understanding Trust Value Dilemmas of M arket Rela ti onships.Journal of Public Policy &M arketing,2005,24(1):38 62

19David De Cremer,Jeroen Stouten.When Do People Find Coopera ti on M ost Justified?Th e Effect of T rust and Self Oth er M erging in Social Dilemmas Social.Justice Research,2003,16(1):41-52

20Kevin S ,Christopher L,Levente L,John H.Evolutionary theory and political leadership:Why certain people do not trust decision mak ers.Journal of Politics,2007,69(2):285-299

About the Research on Trust in the Perspective of Behavioral Game Theory

Chen X in 1,2,Ye H aosheng 2

(1Education Science College,Henan University,Kaifeng,475004)(2Ins titute of Psychology,Nanjing Normal University,Nanjing 210097,China)

Abstract It is an important factor that trust facilitates cooperation in g ames.T his paper intr oducs trust information such as the con cept and types.T rust is a multi dimensionality concept w hich includes cognition factor,emotion facto r and behav ior factor.T here are four typical points of v iew:(1)trust is a rational calculation;(2)trust is an interperso nal attitude;(3)T rust is a personality trait ;(4)trust is a social vir tue.

Key words trust,cooperation,reciprocal,ex pectation,r isk,games

(上接第635页)

19

[美]坎德尔著,罗跃嘉等译校.追寻记忆的痕迹:2000年诺贝尔奖得主坎德尔的探索之旅.北京:中国轻工业出版社,2007:86-8720

Just M A,Cherkassky V L,Keller T A,et al.Cortical activation and syn chronization during sentence comprehension i n high-func tioning autis m :evidence of underconnectivity.Brain,2004,8:1811-1821

21

Herbert M ,Zi egler R,M akris N,et al.Locali zation of w hite mat ter vol ume increase in autism and developmental language disorder.Annals of Neurology,2004,55(4):530-54022

Williams JHG,Waiter GD,Gilchrist A,et al.Neural mechanis ms of imitation and ?mirror neuron #functioning in autistic spectrum disorder.Neuropsychologia,2006,44:610-62123

Hadjikhani N,Joseph R,Syder J,et al.Regional differences in the cortical thickness of the mirror neuron network i n autis tic spectrum disorder.Cerebral Cortex ,2006,9:1276-1282

The Brain Mechanism of Autism Spectru m Disorders #Imitation Deficit

Chen G uanghua,Fang Junming

(College of Speci al Education,East China Normal University,Shanghai,200062)

Abstract I mitation is a consequent ial factor the evolution of mankind .W e have found imitatio n deficit is the deficit which leads to

communication obstacles and social difficulty in Autism spectr um disorders (ASD );and the dysfunction of M ir ror N euron System (M N S)provides strong ev idence for explaining t he mechanism of imitatio n deficit.Despite the co ntroversy between the M OSA IC and EP M models for the imitation loop,they ar e in favor of the same hypothesis about abnor mal connectivity in the A SD brain.Key words Aut i sm spectrum di sorders;Imitatio n;M irror N euron System

陈欣等:行为博弈视野下信任研究的回顾

639

博弈行为中的演绎与归纳推理及其问题 1一种新的逻辑:博弈逻辑 博弈论研究人类活动中的互动行为,在经济学中得到广泛的运用。在博弈论中,人类的所有活动,只要是互动行为,均可以看成是博弈行动。在此基础上,一种新的逻辑“博弈逻辑”(game logic)得以兴起,它是一种特殊的行动逻辑(action logic)。 博弈论研究多个理性人在互动过程中如何选择自己的策略。理性的人是使自己的目标或得益最大化的人,在经济活动中理性的人即是使经济目标最大化的人——经济人。理性人如何使得自己的“得益”最大?关键是“推理”。 博弈逻辑中存在着两种研究纲领。第一种研究纲领是结合模态逻辑系统,建立新的博弈逻辑系统。在这方面,日本筑波大学的金子守(Mamoru Kaneko)教授是这方面的权威。近几年,他在国际刊物上发表了大量有关博弈逻辑方面的论文。他不仅在模态逻辑系统的基础上建立了多个博弈逻辑(game logic)系统,而且,建立了与博弈逻辑密切相关的公共知识逻辑(common knowledge logic)系统。第二种研究纲领是研究博弈活动中的实际“推理问题”,许多博弈论专家在此方面做了大量的工作。对博弈逻辑做整体的分析不是这里的任务,本文的目的是简要论述博弈活动中的推理问题,属于第二种研究纲领。 根据博弈论,人们在实际的博弈活动中涉及到两种推理:演绎推理与归纳推理。然而,正如传统逻辑中存在着悖论(演绎悖论和归纳悖论),在博弈逻辑中同样存在着悖论。 2博弈逻辑中的演绎推理与归纳推理 博弈论有两个假定:第一,博弈参与人是理性的;第二,博弈参与人的得益不仅取决于自己的行动,同时取决于其他人的行动。 每个理性的参与人在策略选取,使自己得益最大时,要充分考虑局中其他人的策略选取。同时,每个参与人知道其他参与人与他有同样的想法。在博弈中,“每个人是理性的”是公共知识(common knowledge),它是每个参与人进行策略选择或者推理的前提。 博弈参与人的推理表现在他对策略的选取上。决定参与人的策略选取一方面是博弈结构,另一方面是其他参与人的策略。博弈结构是不同策略组合下的支付函数或者得益函数。按照博弈的次序来分,博弈分动态与静态博弈;按照信息的分布来分,博弈分为完全信息与不完全信息博弈。在不同的博弈结构下,参与人所用的推理不同。 根据参与人推理前提与结论之间的关系,在博弈中推理分为演绎推理和归纳推理。我们来分析博弈参与人是如何运用演绎推理与归纳推理的。 (1)静态博弈的演绎推理让我们来分析典型的“囚徒博弈”的例子。 警察抓到了两个共同偷窃的小偷,对他们进行单独关押。囚徒面临这样的“政策”:如果一方“招认”,供出自己与对方以前所做违法之事,而对方“不招认”,“招认”方将无罪释放,对方会被判重刑10年;如果双方都与警方合作,选择“招认”策略,各被判刑5年;而如果双方均“不招认”,因警察找不到其他证明他们以前违法的证据,只能对他们的小偷行为进行惩戒,各判刑1年。这两个小偷如何做出选择? 囚徒困境的支付矩阵为: 附图 “囚徒困境”是一个被广泛谈论和研究的博弈。在这个囚徒困境中,小偷的最终“得益”是当场释放还是被判刑(10年、5年、1年),不仅取决于该囚徒的决定,而且取决于另外的小偷的决定。 在这个例子中,每个小偷都作这样的推理: 如果对方“招认”, 我“不招认”的结果是判刑10年,“招认”的结果是判刑5年; “招认”的结果好于“不招认”的结果 此时,我应当选择“招认” 如果对方“不招认”, 我“不招认"的结果是判刑1年,“招认”的结果是当场释放; 当场释放比判刑1年要好 此时,我应当选择“招认” 因此,无论对方采取“招认”还是“不招认”,我最好的策略是“招认”。

《博弈论》复习思考题 1.法律和信誉是维持市场有序运行的两个基本机制。请结合重复博弈理论谈谈信誉机制发生作用的几个条件。 2.经济发展史表明,在本来不认识的人之间建立相互之间的信任关系是经济发展的关键。为什么? 3.在传统社会中,即使没有法律,村民之间也可以建立起高度的信任。请结合博弈理论解释其原因。 4.在旅游地很容易出现假货,而在居民小区的便利店则很少出现假货,请结合博弈论的相关理论进行解释。 5.有效的法律制度对经济发展具有什么作用?请结合博弈理论谈谈你的理解。 6.试用博弈理论解释家族企业为什么难以实行制度化管理? 7.固定资产投资为什么可以作为一种可置信的承诺? 8.以汽车保险为例谈谈因为信息不对称所可能产生的道德风险问题,并提出一种解决道德风险的方案。 9.以公司为例,谈谈所有者与经营者的分离可能产生的道德风险问题。 10.在波纳佩岛上,谁能种出特别大的山药,谁的社会地位就高,谁就能赢得人们的尊敬并可担任公共职务。请结合信号传递模型谈谈波纳佩岛上的这种奇异风俗。 11.一位男生在女朋友过生日时送给女朋友三百元人民币,他的女朋友往往感觉受到了侮辱。而他女朋友可能会欣然接受父母亲的现金礼

物。请解释其中可能的原因。 12.请用机制设计的思想谈谈飞机、轮船等设立头等舱、经济舱的道理是什么? 13.互联网技术的飞速发展及其广泛应用,极大的便捷了人与人之间的沟通、交流与合作。互联网空间是虚拟的,但使用互联网的人是现实的。请根据你的体验,回答下列问题: (1)互联网上的人际交流,是熟人社会还是陌生人社会?如何建立网络上个人的信用和声誉? (2)互联网上的信息众多,你要如何甄别其真假,防止上当受骗? 14.10名海盗抢得100块金子,并打算瓜分这些战利品,但他们的分配方式有些特别。他们先让最强的海盗提出分配方案,然后所有海盗(包括提方案者)进行表决。如果50%或更多的海盗赞同此方案,此方案就通过,否则提方案者将被扔到海里喂鱼,然后由剩下海盗中的最强者重复上述过程。所有海盗都乐于看到同伴被扔到海里,但如果让他们选择,他们还是宁愿得到一笔现金。所有海盗都是理性的,而且知道其他海盗也是理性的。没有两名海盗是同等厉害的,且每个人都知道自己的等级。这些金块不能再分,也不允许有两个海盗共有一块金块。 请回答并解释,最强的一名海盗应提出怎样的分配方案才能使自己利益最大化? 15.如果给你两个师的兵力,由你来当“司令”,任务是攻克“敌人”占据的一座城市,而敌军的守备力量是三个师。规定双方的兵力只能

囚徒困境博弈的行为博弈均衡分析 Christopher Stephens: Modelling Reciprocal Altruism, The British Journal for the Philosophy of Science, vol.47, No.4, 1996, pp.533-551. 互动利他主义建模 1、利他主义困惑与标准模型 The altruism puzzle and the standard model 在一个囚徒困境博弈中,每个博弈者都有两种可能选择:背叛(Defect)或合作(Cooperate),可一般表示为: 囚徒困境博弈要求两个主要条件:(1)Y>W>Z>X(命令条件,The ordering condition);(2)(Y+X)<2W(反利用条件,The anti-exploitation condition) 尽管“背叛”策略是一次性博弈中每个博弈者的优超选择,但相互合作却比相互背叛要好。 2、利他主义的非正式条件 Informal condition for reciprocal altruism 3、对反利用条件的Axelrod证明的批评 Criticism of Axelrod’s justification of the anti-exploitation condition 4、相互利他主义的一组正式模型 A menu of formal models of reciprocal altruism 5、对于guppies、baboons和bats模型的互动利他主义建模 Modelling reciprocal altruism in guppies, baboons, and bats (1)建模guppies的同时合作

陆天然:博弈的最佳策略是“一报还一报” ——《互联网时代的世界观·关系宇宙》导读之七十九 由陆天然、叶舟、胡均亮合著、国务院研究室中国言实出版社出版发行的《互联网时代方法论丛书》第一卷《互联网时代的世界观·关系宇宙》一书科学地论证了博弈的最佳策略是“一报还一报”。 生活中的“一报还一报”合作策略 什么是“一报还一报”策略? 即“人不犯我,我不犯人,人若犯我,我必犯人”。为了进一步理解“一报还一报”策略,在此不妨首先看看三个小故事: 故事一: 一次,张作霖逛街正自得其乐,突然听到一声吆喝,吓得他打了个哆嗦,回头一看,原来是个卖豆腐脑的,挑着担子正从小巷里走出来。张大帅大怒:“给我抓起来!”卖豆腐脑的莫名其妙地被一直拉进大帅府。“我要枪毙他!”张作霖说着,把小贩一直拖到操场上。只听“砰”的一声枪响,小贩即瘫软在地。不一会儿,只见小贩蠕动着身子,爬了起来。奇怪,身体丝毫无伤。这时,张作霖得意地说:“刚才你吓我一跳,现在我吓你一死。” 故事二: 上世纪初,张作霖所属的东北军有两名士兵无故被日本查道兵打死了,事后日方赔给士兵家属每户120元。张作霖对此十分愤怒,下令东北军:“碰到日本查道兵就打,我也有钱。”东北军得令后,很快打死了12个日兵,惹得日本驻沈阳领事跑去找张作霖,提出抗议,要求:一、惩凶;二、道歉;三、赔偿;四、保证不再有类似事件发生。结果,张作霖这样回复:一、“胡子”杀了人跑了,

既捉不到,自难严惩;二、不是东北军干的事,为什么要我道歉;三、东北“胡子”很多,无法保证以后不再发生,四、赔偿可办到,依日本兵打死东北军一人赔120元赔偿。日本领事闻言无可奈何,此事只好不了了之。 故事三: 一个面包师每天从他一位农民邻居那儿购买黄油。有一天,他觉得本应该是3磅重一包的黄油似乎太轻了点。 于是他开始定期地称一称黄油,发现每回都是分量不足,这等于他每次都多付了钱。 他特别生气,便开始提起诉讼。这一来事情就闹到了法官面前。 “您没有天平吗?”法官问农民。 “有哇,法官先生,我有一架天平。”农民回答道。 “有很准的砝码吗?” “没有,法官先生,我不需要砝码。” “没有砝码,那你怎么称黄油呢?” “这好办,”农民回答说,“你瞧,就在面包师从我这儿买黄油的那段时间,我也一直买他的面包。我总是要同样重的面包。每次这些面包就作为称黄油的砝码。如果砝码不准,那就不是我的过错,而是他的过错了。 于是,法官判定农民无罪,而面包师不得不承担诉讼的费用。 很显然,谁都不是傻瓜。我们怎样对待世界,世界就会同样对待我们;我们怎样对待周围的人,周围的人也会同样对待我们。把自己最好的东西给别人,就会从别人那里获得最好的东西。帮助别人越多,得到也会越多;愈吝啬就愈会一无所有。

文章编号:1000-8934(2003)03-0039-05 博弈行为中的演绎与归纳推理及其问题 潘 天 群 (南京大学 哲学系,江苏 南京 210093) 摘要:博弈逻辑(game logic )是随着博弈论的迅速发展而形成的一个新的学科,它是一行动逻辑。博弈逻辑研究的是理性的人在互动行动中即博弈中的推理问题。在博弈行为中存在演绎推理和归纳推理。正如在传统逻辑中存在逻辑悖论一样,博弈逻辑中同样存在悖论或者“问题”。博弈参与人运用演绎推理时存在逆向归纳法悖论,而运用归纳推理时存在归纳是否有效的问题。 关键词:博弈逻辑;演绎推理与归纳推理;逆向归纳法悖论;归纳推理的合理性中图分类号:B812 文献标识码:A 收稿日期:2002-11-13 作者简介:潘天群(1965-),江苏盐城人,南京大学哲学系逻辑学教研室教授,博士,主要研究方向:哲学、逻辑学、博弈论。 1 一种新的逻辑:博弈逻辑 博弈论研究人类活动中的互动行为,在经济学中得到广泛的运用。在博弈论中,人类的所有活动,只要是互动行为,均可以看成是博弈行动。在此基 础上,一种新的逻辑“博弈逻辑” (game logic )得以兴起,它是一种特殊的行动逻辑(action logic )。 博弈论研究多个理性人在互动过程中如何选择自己的策略。理性的人是使自己的目标或得益最大化的人,在经济活动中理性的人即是使经济目标最大化的人———经济人。理性人如何使得自己的“得益”最大?关键是“推理”。 博弈逻辑中存在着两种研究纲领。第一种研究纲领是结合模态逻辑系统,建立新的博弈逻辑系统。在这方面,日本筑波大学的金子守(Mamoru Kaneko )教授是这方面的权威。近几年,他在国际刊物上发表了大量有关博弈逻辑方面的论文。他不仅在模态逻辑系统的基础上建立了多个博弈逻辑(game logic )系统,而且,建立了与博弈逻辑密切相关的公共知识逻辑(common knowledge logic )系统。第二种研究纲领是研究博弈活动中的实际“推理问题”,许多博弈论专家在此方面做了大量的工作。对博弈逻辑做整体的分析不是这里的任务,本文的目的是简要论述博弈活动中的推理问题,属于第二种研究纲领。 根据博弈论,人们在实际的博弈活动中涉及到 两种推理:演绎推理与归纳推理。然而,正如传统逻辑中存在着悖论(演绎悖论和归纳悖论),在博弈逻辑中同样存在着悖论。 2 博弈逻辑中的演绎推理与归纳推理 博弈论有两个假定:第一,博弈参与人是理性的;第二,博弈参与人的得益不仅取决于自己的行动,同时取决于其他人的行动。 每个理性的参与人在策略选取,使自己得益最大时,要充分考虑局中其他人的策略选取。同时,每个参与人知道其他参与人与他有同样的想法。在博弈中,“每个人是理性的”是公共知识(common knowledge ),它是每个参与人进行策略选择或者推理的前提。 博弈参与人的推理表现在他对策略的选取上。决定参与人的策略选取一方面是博弈结构,另一方面是其他参与人的策略。博弈结构是不同策略组合下的支付函数或者得益函数。按照博弈的次序来分,博弈分动态与静态博弈;按照信息的分布来分,博弈分为完全信息与不完全信息博弈。在不同的博弈结构下,参与人所用的推理不同。 根据参与人推理前提与结论之间的关系,在博弈中推理分为演绎推理和归纳推理。我们来分析博弈参与人是如何运用演绎推理与归纳推理的。 (1)静态博弈的演绎推理 让我们来分析典型 的“囚徒博弈”的例子。 第19卷 第3期2003年 3月 自然辩证法研究Studies in Dialectics of Nature Vol.19,No.3 Mar.,2003

博弈论与经济行为 博弈论已经成为整个社会科学特别是经济学的核心。萨缪尔森在他的经典教科书中曾引用过的短谚是:“你可以使鹦鹉成为训练有素的经济学家,所有它必须要学的只是两个词,供给和需求”——现在它们或许可换成“博弈”和“均衡”。 天才数学家冯诺伊曼(1904-1957)是“传奇中的传奇”。他是一个卓尔不群的数学天才,他几乎独立完成了这篇1200页的论文,进行史无前例的论述了“博弈论是一切经济学理论的正确基础”,为博弈论以后的发展打下了坚实的基础。 按照1998年诺贝尔经济学奖得主阿玛蒂亚森的看法,博弈论和社会选择理论是20世纪社会科学最主要的成就。 到目前为止,我们对经济活动的考察没有考虑人们之间的相互影响。其实,一个人的行为总是受到他人行为的影响。人们在追逐自己利益时,难免要与他人发生利益冲突或矛盾,于是就出现了各种各样的问题,比如如何克服和解决人们之间的利益冲突,如何才能实现一种既能让每个人都实现自己的利益,又能让每个人都不妨碍和伤害他人利益的互利互惠的和谐局面,显而易见,这些问题的解决并非易事,于是就出现了博弈论。它为解决这些问题提供了有力工具。博弈论以人的理性为基本假定,强调策略性——一种普遍的行为现象。这种现象的广阔背景是市场中的竞争与合作。20世纪80年代以来,博弈论在经济学中得到了广泛应用,在揭示经济行为的相互影响和制约方面取得了重大进展。大部分经济活动都可以用博弈论加以解释,甚至连市场调节与宏观调控这样的重大问题,都可看成博弈现象来研究。 下边列举两个故事,来简单说明一下。 1. 智猪博弈的故事猪圈里有一大一小两头猪,猪圈一边装有踏板,踩一下,远离踏板的食槽端就会落下食物。若一猪去踩踏板,另一猪就会等在槽边抢先吃到

冯·诺依曼(von Neumann)和摩根斯坦(Morgenstern)于1944年出版《博弈论与经济行为》一书,标志博弈论诞生。 1、囚徒困境(Prisoner's dilemma) 普林斯顿大学教授塔克(Tucker)于1950年第一次描述了囚徒困境。 囚徒困境是最常见也最为公众熟知的经济学博弈。两个罪犯被关入监狱,相互不能沟通。如果两个人都不揭发对方,则由于证据不确定,每个人都坐牢一年。若一人揭发,而另一人沉默,则揭发者因为立功而立即获释,沉默者因不合作而入狱五年。若互相揭发,则因证据确实,二者都判刑两年。 其效用矩阵如下: 合作揭发 合作(-1,-1)(-5,0) 揭发(0,-5)(-2,-2) 囚徒困境有一个变式叫智猪博弈(boxed pig game),大同小异就不介绍了。 2、最后通牒博弈(ultimatum game) 由德国柏林洪堡大学经济学教授古斯(Guth)提出。 在这一博弈中,两名参与者按实验要求分配一笔金钱,其中一名作为提议方(proposer)有主动选择提案的权利,也就是分多少钱给对手。另一参与者作为回应方(responder)能决定是接受还是拒绝。如果接受则该笔钱按提议方的建议进行实际分配;如果拒绝那么双方一无所有。 举个例子:两个人要求分100元,一个人很贪婪打算分给自己80元,分给对手20元。对手看到如此不公平的分配,十分生气。于是他拒绝了分配,结果竹篮打水一场空,两个人都一分不得。

再来个例子:两个人要求分100元,一个人相当正义,他打算分给自己和对手各50元。对手表示很满意。于是他接受了分配,最后双方各得50元。 3、独裁者博弈(dictator game) 不好说谁提出来的,很多研究者不约而同地做了改进。 是基于最后通牒博弈的变式,类似最后通牒博弈,但在这一博弈中回应者没有权利拒绝。也就是提议者拥有绝对权力,他提出的任何一个分配方案,回应者都得接受。 4、免惩罚博弈(impunity game) 一个日本人在2009年改进的,Yamagishi,还真不知道该怎么翻译。 也是最后通牒博弈的变式,在这一博弈中,回应者拒绝只会引起自己的收益为0,而不会对提议者的收益造成任何影响。 5、公共物品博弈(public good game) 没有讲明增值条件,经@wanglin406提醒,补上。事实上,不是所有公共物品博弈都需要增值。 在公共物品博弈中,多个参与者每人拥有一定数额的初始金钱,他们可以给一个公共的账户进行投资,每个人可以投资任意金额。当公共账户中的金额积累到一定数量后,它会乘上一定系数(可以为1)实现投资增值,然后总收益平均分配给每一名参与投资该账户的人。参与人投资得越多, 公共账户中积累的金额也就越多,个人收益相应越多。若是参与人都不投资,那么公共账户中一分没有,大家也就一无所有。 举个例子:有三个参加一个项目,每个人都有初始资金100元。其中A很小气,还想搭个便车于是他投资0元;B有点担心这是个骗局,于是他投资80元;C十分相信这个项目,他投资了全部资金100元。那么公共账户就有180元,接下来180元增值成为360元,再平均分成三份,ABC每人都得120元。最后A有220元,B有140元,C有120元。看来搭便车才是利益最大化的选项。

信任游戏 (刘黄金组合:刘璐黄银萱金鑫) 一.引入: 信任: 在社会文化和组织制度的各个层面,对信任有着持续的关注。Arrow指出“信任是社会系统的润滑剂”[ 1 ], Fukuyama认为“信任是预测经济成功的指标”[ 2 ],信任行为变得越来越重要,是基于信任与合作有着密不可分的关联,信任与合作(cooperation)、互惠(reciprocal)、风险(risk)三个概念常常同时出现,合作很大程度是建立在个人对群体其他成员期望的基础上,也就是说,相信其他成员也会采取相同的合作行为,信任另一方不会利用自己的弱点[ 3 ]。合作常常能得到互惠的结果。在信息交流不畅,信息不充分的条件下进行合作决策,互惠具有不确定性,这使得信任总是面临着一定的风险。可以说,人们对未来持续合作关系的期待,维持着对他人行为的信任。信任反映了人与人之间关系的某种心理契约,它能降低合作的成本,是合作关系的起点、前提和基础[ 4 ]。 1信任的一般概念与来源社会学、经济学和心理学研究中经常提及信任(trust)和可信赖(trustiness) ,但到目前为止这两个概念仍没有一个公认的定义。在社会心理学领域,Boon和Holmes认为信任是在有风险的情况下,对他人的动机抱以一种积极的、自信的期待状态[ 5 ]。Cummings和Bromiley提出信任包括三个维度,并在此基础上编制了信任测量量表,提出信任是任何一个人或一个群体(1)都努力在行动上遵循明确或不明确的任何承诺; (2)都忠诚于协商产生的结果; (3)即使在有机可乘的情况下,也不谋取任何额外利益[ 6 ]。Mayer等人将信任定义为“一方愿意在另一方面前表现出脆弱,这建立在对另一方期望的基础上,希望即使委托一方没有监督或控制的能力,受托一方也会完成委托一方的任务。”他认为信任包括三个维度:能力、仁爱心和诚实,并认为高信任时人们对别人的善意有信心,愿意参加互惠的合作,不害怕将被利用,更容易做出合作的决策[ 7 ,8 ]。Hall等人对组织中的信任进行整合,提出信任是一方当事人愿意对另一方表现出脆弱,相信后一方是能胜任的、公开的、关切的和可信赖的。这个概念把信任划分为四个维度,即信任的胜任维度、公开性维度、利害关系维度与可靠性维度。认为信任是多个维度的结合体,具有整体性,任何一个维度的低水平信任会抵消其他维度的高水平信任[ 9 ]。由以上这些不同的观点,可以达成共识的是,信任是存在于群体中间,反应了人与人之间的交往的深度和相互依赖的程度,它是一个多维度的概念,包含了认知的、情感的和行为的三个层面的内容。 Zucker根据经济结构中信任产生的三种模式,认为有来源于过程的信任、来源于特征的信任和来源于制度的信任[ 10 ]。第一种模式,信任来自屡次参与交换的过程,互惠是这个过程的核心,即屡次发生互惠交

行为博弈理论 在“菜鸟”上看到一篇非常有意思的文章,讲的是行为博弈理论,真的是很有意思。我们有很多人都学过数学,但是大都把数学当作一门科学上的工具,实际生活中用到的数学原理好像并不多见,能把数学思想来指导个人学习生活的例子就更少了,所以能看到这样一篇用数学来剖析大众在生活中可以遇见的事例的文章,实在是弥足珍贵。 不过美中不足的是文章中的分析并不是完全正确的,这是非常可惜的一件事情。我们还是把文章引出来吧:下面要讲到的例子与美国1970年代的一个电视节目有关,其中的概率计算困扰着成千上万的大众。在节目中,节目参与者将在3扇门之间选择其中一扇。这3扇门中有且仅有一扇门的后面装着奖品,另外两扇门则装着讽刺性礼品比如鸡崽(chicken)或者笨驴(donkey) 。当节目参与者选定一扇门之后,主持人就会打开另外两扇门中没有奖品的一扇。然后在剩下的两扇关闭的门中,主持人会问参与者要不要改变最初的选择。 这里的问题就是:参与人希望获得奖品,而不是获得讽刺性礼品,那么现在仍关闭的两扇门中,他应当坚持最初的选择呢?还是改变主意选择另外一扇门? 大多数人凭直觉认为,剩下的两扇门中,每扇门后有奖品或没有奖品的概率各占50%。因此,改变主意选择另外一扇门和坚持最初的选择不改变,预期的赢利是一样的。的确,这种思路看来是没有什么错。因为在做最初的选择时,选择正确的概率是1/3;而一旦选择之后,剩下两扇门,参与者从主持人的行为中所能得到的信息就只是将信念修正为自己选择正确的概率为1/2,选择失误的概率也是1/2。此外没有任何其他的信息改善。因此,他坚持原来的选择似乎可以说得过去。 但是,上述看法不符合真实的情况。真实的情况是,如果参与者改变自己最初的选择,那么获得奖品的概率是2/3,而不改变最初选择则获得奖品的概率仅为1/3。也就是他应该改变自己最初的选择。奇怪的是,将这个结果告诉给参与者后,他们也常常还难以理解为什么会这样。一种比较浅显的解释是这样的:在最初的选择中,选择了错误的门的概率是2/3。如果参与人一开始的确选择了错误的门,那么主持人随后必然打开空门,而没有被打开的那一扇就必然有奖品,此时参与人显然应该改变主意转换到自己没选择也没有被打开的那扇门。如果最初的选择中参与人的确选正确了(概率为1/3),那么他显然应该坚持,并因此获得奖品。也就是说,如果参与人一开始就选错了则参与人应该换门并一定获得奖金,如果参与人一开始就选对了则应该坚持并一定获得奖金——于是,转换门获得奖金的概率与不转换门获得奖金的概率实际上就是最初选择是正确和错误的概率。而一开始,选择出现错误的概率是2/3,为正确的概率是1/3。因此,在不知自己选择是正是误的情况下,在第二阶段改变主意转换到另一扇门,的确增加了获得奖品的概率。 对于有些读者,可能仍难以明白上述道理。那么我建议你可以做这样一个游戏:准备三张扑克和一枚硬币,让你的朋友来当节目主持人将三张牌铺在桌面上(并将那枚硬币放在其中一张之下);然后你来选择一张牌;你的朋友将你没选取的牌中拿走没有硬币的一张,再问你是否改变你当初选的牌。为了证明转换选择不不转换选择将更有可能获得奖品,你可以尝试以“转换选择”为策略进行数十次(比如50次),再以“不转换选择”为策略进行同样多的次数(比如50次)。结果你会发现什么?你将发现“转换选择”的策略中,得到硬币的次数基本上是“不转换选择”策略中得到硬币的次数的两倍,而两种策略中硬币出现的频率也基本上分别接近2/3和1/3。 当然,在一次性节目中,并不允许这样的重复实验。而且大多数人的确也不明智地选择了“不转换选择”。我曾在学生中做这个实验,结果32人中有20人坚持“不转换选择”。说明大多数人是不清楚这样复杂的概率思考的。更有意思的是,我跟我太太(一个没有修过高等数学的文学士、教育学硕士)玩这个游戏时,她也是坚持“不转换选择”。当我告诉她如果转换则可以成倍提高获奖概率时,她却说:如果我开始选对了,改变了结果错了就会后悔,所以心理素质好的就不应该改变。当然,她说的已经不是纯粹的概率计算,但也不是没有道理的。人们的行为的确不仅受制于各种精心的算计,也往往受制于某些心理因素(比如后悔)。不过,我对她的答案疑问在于:“如果开始选择对了,那么后来改变了选择会令人后悔。但是,如果后来你知道开始的选择错了,而你又没有转换选择,你就不后悔没有转换吗?”太太的回答更

心理科学进展 2016, Vol. 24, No. 4, 633–642 Advances in Psychological Science DOI: 10.3724/SP.J.1042.2016.00633 633 从信任违背到信任修复:道德情绪的作用机制* 严 瑜 吴 霞 (武汉大学哲学学院心理学系, 武汉 430072) 摘 要 早期学者已经从认知的角度分析信任违背的原因及修复方式。近年来, 情绪对信任修复的影响引起了重点关注, 但是情绪在其中的作用机制并未得到解答。当前的研究主要从情绪影响信任的线索依赖效应和离散情绪(内疚、羞愧、愤怒、悲伤等)对信任修复的影响这两个角度着手研究情绪对信任修复的影响。通过文献梳理发现内疚和共情两种道德情绪是影响信任修复最重要的情绪因素:内疚能够促进受信方做出补偿行为, 共情能够促进信任方宽恕他人。基于此构建了道德情绪的信任修复模型, 并考虑了目标线索和信任方的特质性宽恕的调节作用。同时建议未来的研究进一步探讨其他离散情绪尤其是道德情绪对信任修复的作用, 并关注情境与情绪的交互作用。 关键词 信任修复; 信任违背; 目标线索效应; 道德情绪; 内疚; 共情 分类号 B849: C91 1 前言 信任渗透于一切社会交往活动之中, 既是社会安定团结的基础, 又是保证社会正常运行的润滑剂以及将社会整合为有机整体的粘合剂。Kim, Ferrin, Cooper 和Dirks (2004)认为信任本身包括信任意向(trust intention)和信任信念(trust belief)。信任意向指愿意承受信任他人带来的风险, 信任信念指感受到他人的可信度, 包括他人的能力、善良和正直。在信任关系中, 信任方和受信方是最重要的两个参与主体。一旦信任方针对受信方的信任意向或信任信念降低了, 就意味着出现了信任违背(Kim, Dirks, & Cooper, 2009)。根据信任受损的原因, 信任违背可以被分为能力型违背、正直型违背及善心型违背三种类型。具体而言, 因能力不足而没有达到对方的期待造成信任受损即为能力型违背, 例如, 因为不够努力而没有顺利完成他人交代的任务。因诚实品质问题造成信任受损即为正直型违背, 例如, 因为撒谎导致信任关系破裂。因缺乏人性关怀造成信任受损即为 收稿日期:2015-05-14 * 湖北省社会科学基金项目和武汉大学自主科研项目文化心理学七零后团队基金项目资助。 通讯作者:严瑜, E-mail: yanyu@https://www.doczj.com/doc/a814199527.html, 善心型违背, 例如, 公司大规模突然裁员导致员工对公司的信任受损。其中能力型违背和正直型违背受到了较多关注。 在组织行为学领域, 大量研究表明信任违背会造成各种消极影响, 例如心理契约受损、报复行为以及动机模糊的不合作行为等。人们往往因为信任关系的破裂而承受严重的经济代价、情感代价和社会代价(Bottom, Gibson, Daniels, & Murnighan, 2002)。因此, 如何修复受损的信任关系成为近年来学者们关注的焦点。但是信任修复不等同于信任恢复, 受损的信任关系只能在一定程度上得到修复, 而很难被彻底恢复(Schweitzer, Hershey, & Bradlow, 2006; 姚琦, 乐国安, 赖凯声, 张涔, 薛婷, 2012)。已有的信任修复研究主要从认知角度展开, 一旦信任关系遭到破坏, 人们会从控制点、稳定性和可控性三个维度对信任违背的原因进行分析。控制点指影响因素的来源, 包括个人条件(内控)和外在环境(外控), 稳定性指影响因素是否具有情境的一致性, 可控性指影响因素在性质上是否由个人意愿所决定。例如, 因为不够努力而未达到他人期待, 这种归因是属于内控的, 不稳定的, 可控的; 因为天赋不够导致任务失败, 这种归因是外控的, 稳定的, 且不可控的。 具体来说, 目前信任修复的研究呈现以下4

社会福利之中的博弈论视角 20091020234 社会工作 赵志东根据福利政策制定者和社会福利之享有者双方来划分,可以将两者广义的看做是局中人,往往政府在其中扮演着决策者,而福利的享有者未必可以真正在其中扮演好对抗者。后者往往动作是滞后的、默认的、被动的,但最终占优。而在这一过程之中,双方的博弈开始逐渐衍化,又起初的对抗变为合作博弈,而也会从追求均衡到非零和,共同寻求发展。 我单纯的认为将政府和最广大的福利享有者以博弈论的视角下来看,两者博弈的狭义应该是从博弈双方变化为博弈内容,也就是说由开始的对抗者追求享有福利的权益,变化为已享有福利者对于福利内容的追求,这里所指的追求可以是保障或是对于福利内容再界定。 对抗者往往处于被动,因此对抗者只能寄希望于决策者劣势的策略选择,但是在博弈中不能忽视的是博弈双方往往存在着信息不对等的问题,因此对抗者很难通过单纯的对抗来获得优势。因为双方不同的社会作用和地位,在这个博弈之中,几乎不会出现一方打倒一方的情况,只能出现优势的倾斜。参与博弈的对抗者想通过这一过程来扩大自身的福利,或是争取自身的福利。而决策者则要考虑更多,如何

寻找到双方博弈的平衡点应该是决策者首先考虑的因素。而决策者要害更多顾虑,由于决策者的政策往往具备了对社会产生影响的能力,因此决策者并不能在单纯刨除了自身利益关联及其他因素之后,就能完全的偏向对抗者的意愿,决策者必须使得规则在顾及了全体局中人和参与者的意愿之后,又不存在种种可能产生不良后果的诱因。决策者与对抗者的种种矛盾决定了两者在社会福利的制定、实施、修改、完善等各方面都充斥着博弈行为,而且这一系列的博弈是不可消除的,同时也是不能逆的,因为在博弈双方不断试探和找寻平衡点的过程中,社会福利也随着进步,无论是哪一方面。福利享有者在享有了福利之后,便不会再忍受福利的倒退,而决策者也必须充分听取最广大社会成员的意见,毕竟那是权利构成的基础。 如果将在社会福利相关之中的双方的博弈行为看着是不断发展的,那么中国的社会福利无疑还处在第一阶段的博弈,即社会成员还在追求自身的福利,而同时表现出了不同的博弈者所追求的福利界定还不尽相同。在具体的操作上由政府代表国家提供福利。表面看来,福利的提供主体是政府,实际上,政府只是一个中介机构,真正提供福利的是国民,其基本途径来自于税收。然后相较于knowledge is power 这句名言,power is power 似乎更能说明在中国产生差异的原因。过于注重权力导致了上重下轻的社会结构,大量的资源集中在了掌握权力的人群手中,相较而言,权力缺乏的人群往往得不到福利的保障,或者只能得到可以涵盖绝大多数人的部分福利。

博弈论 (一):基本知识 1.1定义:博弈论,又称对策论,是使用严谨的数学模型研究冲突对抗条件下最优决策问题的理论,是研究竞争的逻辑和规律的数学分支。即,博弈论是研究决策主体在给定信息结构下如何决策以最大化自己的效用,以及不同决策主体之间的均衡。 1.2基本要素:参与人、各参与人的策略集、各参与人的收益函数,是博弈最重要的基本要素。 1.3博弈的分类:博弈论根据其所采用的假设不同而分为合作博弈理论和非合作博弈理论。两者的区别在于参与人在博弈过程中是否能够达成一个具有约束力的协议(binding agreement)。倘若不能,则称非合作博弈(Non-cooperative game)。 合作博弈强调的是集体主义,团体理性,是效率、公平、公正;而非合作博弈则主要研究人们在利益相互影响的局势中如何选择策略使得自己的收益最大,强调个人理性、个人最优决策,其结果有时有效率,有时则不然。目前经济学家谈到博弈论主要指的是非合作博弈,也就是各方在给定的约束条件下如何追求各自利益的最大化,最后达到力量均衡。 博弈的划分可以从参与人行动的次序和参与人对其他参与人的特征、战略空间和支付的知识、信息,是否了解两个角度进行。把两个角度结合就得到了4种博弈: a、完全信息静态博弈,纳什均衡,Nash(1950) b、完全信息动态博弈,子博弈精炼纳什均衡,泽尔腾(1965) c、不完全信息静态博弈,贝叶斯纳什均衡,海萨尼(1967-1968) d、不完全信息动态博弈,精炼贝叶斯纳什均衡,泽尔腾(1975)Kreps, Wilson(1982) Fudenberg, Tirole(1991) 1.4课程主要内容:完全信息静态博弈完全信息动态博弈不完全信息静态博弈机制设计合作博弈 1.5博弈模型的两种表示形式:策略式表述(Strategic form), 扩展式表述(Extensive form) 1.6占优均衡: a、占优策略:在博弈中如果不管其他参与人选择什么策略,一个参与人的某个策略给他带来的支付值始终高于其他策略,或至少不劣于其他策略,则称该策略为该参与人的严格占优策略或占优策略。 对于所有的s-i,si*称为参与人 i的严格占优战略,如果满足: ui(si*,s-i)>ui(si',s-i) ?s-i, ?si' ?si* b、占优均衡:一个博弈的某个策略组合中,如果对应的所有策略都是各参与人的占优策略,则称该策略组合为该博弈的一个占优均衡。 1.7重复剔除严劣策略均衡: a、“严劣”和“弱劣”的含义: 设s i’和s i’’是参与人i可选择的两个策略,若对其他参与人的任意策略组合s-i, 均成立 u i(s i’, s-i) < u i(s i’’, s-i), 则说策略s i’严劣于策略s i’’。 上面式子中,若将“<”改为“≤”,则说策略s i’弱劣于策略s i’’。 b、定义:重复剔除严格策略就是 各参与人在其各自策略集中, 不断剔除严劣策略…如果最终 各参与人仅剩下一个策略,则 该策略组合就被称为重复剔除 严劣策略均衡。 (二):纳什均衡(Nash Equilibrium) 2.1纳什均衡定义:对于一个策略式表述的博弈G={N,S i, u i,i∈N},称策略组合s*=(s1, …s i, …, s n)是一个纳什均衡,如果对于每一个i ∈N, s i*是给定其他参与人选择s-i*={s1*, … ,s i-1*, s i+1*, … ,s n*} 情况下参与人i 的最优策略(经济理性策略),即:u i(s i*, s-i*)

博弈论与策略行为 G a m e T h e o r y a n d S t r a t e g y B e h a v i o r 蔡继明 教授/主任 清华大学政治经济学研究中心 Center for Political Economy at Tsinghua University CPET

目录 第一讲:导论 一、博弈论的研究对象 第二讲:占优战略与社会两难第三 讲:纳什均衡和双人博弈第四讲:三 人博弈与n人博弈第五讲:纯战略和 混合战略第六讲:博弈的合作解第 七讲:序贯博弈与子博弈完美均衡第 八讲:重复博弈第九讲:企业经营决 策的博弈分析第十讲:企业内部组织 分析第十一讲:政府行为分析 第一讲 导论 博弈论是研究理性的决策主体在其行为发生直 接的相互作用时的策略选择及策略均衡的理论。 博弈分析的关键步骤是找出在别人选择既定的情况 下自己的最优反应策略(给自己带来最大 收益的策略)。 二、博弈论的产生和发展 博弈又称博戏,是一门古老的游戏。 1. 博弈在中国《学弈》(《孟子 ?告 子》):弈秋,通国 之善弈也。使弈秋侮 二人 弈,其一人专心致志,惟 弈秋之为听;一人虽 听之,一心以为有鸿 鹄将至,思援弓缴而射 之。虽与之俱学,弗若 之矣。为是其智弗若 与?吾曰:非然也。 《世本》说,“乌曹作博”,乌曹乃是 夏代著名之能工巧匠。千百年来,博 弈更是与人们的生活紧紧相连,从博 棋到牌戏,从斗戏到彩票,中华民族 的历史长河中就这样形成了别具风情 的博弈文化 从孙子兵法到三十六计 从田忌赛马到孙庞斗智 从运筹帷幄到韬光养晦 从曹刿论战到论持久战

1

腐败行为的博弈分析 况东旭 2014010042034 (2014级区域经济专业在职研究生班涪陵) 〔摘要〕中国经济经历了多年的阴霾,十一届三中全会我国就进入了经济社会的转型期,这是一个较长的历史时期,目前我们仍然处于这一特殊的时期中,我国走的一条渐进式的改革道路,由体制外的改革逐渐转向体制内的改革。在以经济建设为中心的前提下,我国经济体制改革的深化和市场化水平的提高,国家的经济实力在不断增强、人民的生活水平也在日益提高,然而改革并非一帆风顺,随着改革的深入,各种问题逐渐显现,腐败就是诸多社会问题中的一种。有学者将腐败称为政治之癌。腐败的存在会严重影响政府的形象和公信力,阻碍经济增长,造成社会资源的浪费。人们对腐败行为深恶痛绝,我国从新中国成立以来,就没有停止过对腐败活动的治理,然而近年来腐败问题却有日益恶化的趋势。究其根源,我们更多地是侧重于从思想认识、道德品质的角度以及严刑峻法等方面来进行治理,即对政府官员进行思想教育的同时加强对腐败分子严厉打击,但忽视了对腐败活动产生机制的研究。本文通过博弈分析来阐诉腐败活动产生的原因,对腐败活动进行一次深刻的剖析。 〔关键词〕腐败成本收益影响因素经济贪

污型 一、引言 (一)腐败的定义 腐败即公职人员为实现其私利而违反公认规范的行为。腐败的实质是一种非正式的获取政治影响的过程,当某个群体感到其核心利益在正式政治体系内被忽视或被认为是非法之时,这一群体的成员就会被吸引到那些获取影响的非正式渠道中去,而这些渠道又往往以腐败的形式表现出来。 腐败的定义有广义和狭义之分,腐败在广义上说是行为主体为其特殊利益而滥用职权或偏离公共职责的权利变异现象。从狭义上说泛指国家公职人员为其特殊利益而滥用权力的权利蜕变现象。腐败,也是指国家公务人员借职务之便获取个人利益,从而使国家政治生活发生病态变化的过程。 (二)腐败的特征 根据定义,我们可以概括出腐败的几个方面的特征: 1、腐败是作为理性经济人的政府官员在特定制度环境下的主动性行为选择。人是社会生活的主体,由于利益约束是对人类行为的最基本的约束方式,政治生活中的人必然表现出与经济活动中的人相一致的地方,都以理性经济人的特征出现,具有利己动机,追求个人利益最大化。作为经济人的政府官员,在从事相关政治活动时,也会有意或无意

两难合作中信任影响因素的实验研究,, ,, , , , 苏州大学学位论文独创性声明本人郑重声明:所提交的学位论文是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果,也不含为获得苏州大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的法律责任。论文作者签名: 玺堕日期:—?加。,(?,, ,:, , ,(, 苏州大学学位论文使用授权声明本人完全了解苏州大学关于收集、保存和使用学位论文的规定,即:学位论文著作权归属苏州大学。本学位论文电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。苏州大学有权向国家图书馆、中国社科院文献信息情报中心、中国科学技术信息研究所(含万方数据电子出版社)、中国学术期刊(光盘版)电子杂志社送交本学位论文的复印件和电子文档,允许论文被查阅和借阅,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存和汇编学位论文,可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索。经校保密办审核批准,本学位论文属保密论文,在——年解密后 蠡:娃日期:址二鱼二(兰, 导师签名:弘蜂,适用本规定。论文作者签名:—日期:业,两难合作中信任影响冈素的实验研究中文摘要两难合作中信任影响因素的实验研究中文摘要信任问题已经成为心理学、社会学、经济学等相关学科研究的重要问题。博弈范式为信任研究提供了广阔的思路。本研究区分了两种信任范畴,即借助问卷工具来测量普遍信任(信任倾向),利用信任博弈实验来考察个体的信任行为(又称特殊信任)。与此同时,使用囚徒困境博弈实验来建立一个动态的合作关系,并且把个体因素(风险偏好、利他行为)及情境因素(同伴策略)分别纳入到整个研究中,以探讨这些因素与信任之间的关系。本研究分为问卷编制与实验研究两部分。首先是《普遍信任问卷》编制,然后是以囚徒困境、信任博弈为主的

2012年7月刊 改革与开放 “旁观者效应”谁之过? —— —基于博弈论视角的分析 张浩阳李延鹏 (中央财经大学统计学院) 摘要:本文从经济学中博弈论的角度分析社会学中“旁观者效应“问题,从社会实例入手分析跌倒的老人和旁观者之间的均衡关系。首先依据道德满足感、法律惩罚、帮助成本、讹诈收益等变量构建了老人和旁观者的收益函数,接着建立了完全信息动态和非完全信息动态两个模型。在完全信息动态模型中,在理性人的前提下,依据成本收益原理判断旁观者和老人的选择,并侧重分析了影响老人决策的重要因素,得出法律对讹诈的惩罚力度决定了老人是否会选择讹诈。在非完全信息模型中,设计了信号机制,假定旁观者为高道德和低道德两种,并求解了混同和分离的精炼贝叶斯均衡解。从旁观者的成本收益角度解释旁观者“冷漠”的原因,从而,得出影响旁观者选择的因素最主要是成本和道德满足感。最后,本文探讨了法律的缺失和道德水平之间可能存在的变化关系,并给出了相应的建议。 关键词:成本收益完全信息动态博弈非完全信息动态博弈道德法律 一、引言 我国已经逐渐迈入老龄化社会,65岁及以上老年人达到1.5亿。美国的统计数据显示,65岁以上的老年人中每年有30%出现过跌倒,据此估算我国每年将有4000多万老年人至少发生1次跌倒,而跌倒往往是导致老年人伤残和死亡的重要原因之一。2006年全国疾病监测系统数据显示:我国65岁以上老年人中每10万人中就有近50人是因为跌倒死亡的,据此推算,每年就有几万老年人直接死于跌倒。 但是与此相对的却是社会上“扶不起的老人”的风潮,从“南京彭宇案”到“天津许云鹤案”,伸出帮助之手的旁观者反被老人讹诈。而在广东佛山的“小悦悦”事件中,旁观者的冷漠更是令人发指。关于民众的“道德滑坡论”、“旁观者效应”等等说法层出不穷,而法院对于老人讹诈的两个“荒唐”判例,更造成了关于“扶老人”社会信任体系的整体垮塌。 本文尝试从博弈论的视角,对于扶老人的行为进行分析,首先找出影响参与人双方的道德满足感、法律惩罚、帮助成本、讹诈收益等因素,建立完全信息动态模型探讨影响老人选择讹诈的原因。接着侧重分析旁观者的道德水平对于博弈的影响,在不完全信息动态的模型中延续了成本收益分析的思路,将旁观者的类型加以划分,得出影响旁观者决策的主要因素,最后给出相应的政策建议。 二、模型的构建与博弈分析 (一)完全信息动态模型 1.模型假设 该模型有如下假定:(1)旁观者和老人的的最佳行动都是使自己的效用函数最大化,即双方都是理性的。(2)效用函数由两部分组成,一部分是物质的,如旁观者为帮助老人花费的金钱、时间等等,另一部分为心理感受,如旁观者因为没有帮助老人受到的道德谴责等。物质效用和精神效用两个部分具有线性可加性。(3)对于旁观者和老人来说,双方的选择和收益函数都是共同知识,双方已知。(4)效用传递,旁观者帮助老人所付出的金钱、时间等等因素能传递给老人。 2.变量说明 考虑一个老人跌倒,旁观者经过的情景。对于老人来说,其行动集为{讹诈,不讹诈},而旁观者的行动集为{帮助,不帮助}。博弈的时间顺序为:老人跌倒,旁观者决定是否上前帮助,如果老人观察到旁观者选择帮助则决定是否讹诈,博弈结束。 双方的收益函数构建如下: H—— —表示旁观者帮助所耗费效用,并假设此效用能完全传递到老人,即老人受到帮助时能够同样获得H的效用; M—— —表示旁观者在成功帮助老人后道德满足感,前加负号则表示旁观者因为没有帮助受到的道德谴责(代表相应的损失),此处假设M-H>0; C—— —表示老人讹诈可能所得; e—— —表示老人的受伤水平; a—— —调整系数,0~1之间,意味着即使旁观者不帮助,也存在老人恶意讹诈的情况(在现实中时有发生),此时旁观者的损失为老人讹诈损失乘以调整系数,加上道德心情损失。 3.模型建立 根据上面的标准式,将此博弈以博弈树的形式描绘如图1所示。 在博弈的第二阶段,若旁观者选择帮助,讹诈的收益H+C比不讹诈的收益H高,所以老人会选择讹诈;而旁观者若选择不帮助,老人进行恶意讹诈(比如赖上旁观者或者进行恶意勒索、甚至子女帮助讹诈)收益-e+C*a也比不讹诈的收益-e高,因此对于老人而言其最佳策略为(讹诈,讹诈),若旁观者预测到老人的收益为(讹诈,讹诈),则第一阶段旁观者选择不帮助的收益-M-C*a比选择帮助的收益-H-M-C的收益高,因此旁观者最佳策略为不帮助,因此博弈的逆向归纳解为{不帮助,(讹诈,讹诈)}。 由于讹诈存在的法律惩罚风险,接下来我们向模型中添加一个变量L,其意义是表示老人在讹诈过程中可能的遭受法律惩罚损失。L的大小取决于法律的严格程度,法律严格程度越大,L的值越大。 此博弈的标准式表述如表1所示。 那么当旁观者选择帮助时,老人讹诈之后的收益变为H+C-L,旁观者选择不帮助时,老人讹诈之后收益为-e+C*a-L。 当法律在搀扶老人相关救助和规定上比较松弛使L的值很小,如果C*a-L>0(因为a<1所以C>L)那么根据逆向归纳法,老人仍然会选择讹诈,因为讹诈的收益仍然比不讹诈高。 当法律极其严格时,即在C-L<0的情况下,讹诈反而会给老人的收益带来负值,此时老人严格占优的策略为(不讹诈,不讹诈)。给定老人的最优选择,旁观者帮助的收益M-H大于其不帮助的收益-M,因此旁观者选择帮助。在C-L<0,子博弈精炼解为{帮助,(不讹诈,不讹诈)}。 4.结果分析 从模型结果可以看出,L表示了老人在讹诈过程中可能的遭受法律惩罚损失,L的大小取决于法律的严格程度。联系现实,若法律规定对于讹诈行为有足够的惩罚,那么老人必然不敢“以身试险”。因此宽松的法律可能是影响老人选择讹诈的原因之一。 (二)不完全信息模型 旁观者在这个博弈中扮演着重要的角色,旁观者的帮助与否可能直接决定着老人的生死,而在广东佛山“小悦悦”事件中,旁观者的冷漠令社会震惊,本文设计信号博弈将旁观者的类型分为高道德和低道德,对旁观者的策略进行分析。 1.模型假设 模型的假设与完全信息动态模型假设中(1)(2)(4)相同,并添加两条假设:(1)自然根据特定的概率分布给定旁观者的道德水平高低,且p(高)+p(低)=1,老人对于旁观者道德水平高低的推断取 76 --