项目名称:具有重要生物活性的天然产物的化学合 成 首席科学家:马大为中国科学院上海有机化学研究 所 起止年限:2010年1月-2014年8月 依托部门:上海市科委

一、研究内容 本项目的关键科学问题是针对具有重要生物活性的复杂天然产物,发展高效和实用的合成路线,以及阐明它们的结构–活性关系和作用机制。 本项目的将选择一批具有抗癌、抗炎、抗病毒和免疫等活性的生物碱、环酯肽、皂甙和萜类天然产物为研究对象,在综合运用化学各学科新概念、新知识和新技术的基础上,根据目标分子的结构进行巧妙设计,发展高效、高选择性的合成策略,实现一系列具有生物活性复杂天然产物的化学合成。在合成方式上将重点发展基于串联反应、多组分反应、无保护基合成、原子经济性、催化反应的应用和仿生合成等新合成策略。通过合成建立天然产物和其类似物的化合物库,与生物学家合作进行活性测试,总结相关天然产物的结构-活性关系。在此基础上发展用于化学生物学研究的天然产物分子探针,以发现相应天然产物的作用靶点。对于所发现的活性和选择性更好的化合物,我们将深入探索其成为治疗重要疾病药物的可能性。在进行目标分子的合成和相关生物学研究的同时,也将关注合成中的反应方法学问题,发展一些高效、选择性好、具有普适性的新合成方法。本项目具体的研究内容的如下: 1.开展一些具有具有抗癌、抗炎、抗菌、抗病毒等活性,结果新颖,目前还没 有全合成的报道,有一定的合成挑战性的天然产物进行全合成研究,争取实现它们的第一次全合成。这样的工作也为加快后续的构效关系研究和结构优化打下基础。所涉及的目标分子包括具有抗癌、抗炎、抗菌、抗病毒等活性的生物碱类化合物PF1270A/ B/C, Longeracinphyllin A, Sie b oldine A和Haouamine A/B;环肽类化合物Piperazimycin A, Chloptosin和Celogentin C;皂甙和萜类化合物Sepositoside A, Solanoeclepin A, Micrandilactone

《天然产物化学》教学大纲 总学时:36学时 学分:2 理论学时:36 实验学时:0 面向专业:应用化学 课程代码BF001007 大纲执笔人:丁志伟 大纲审定人:姜林 一、说明 1、课程的性质、地位和任务 天然产物化学是研究生物有机体(植物、动物、海洋生物、微生物等)代谢产物及其 变化规律的科学,是在分子水平上认识自然、揭示自然奥秘的重要学科之一,其研究内容 包含生物样品中活性成分的分离纯化、结构测定、全合成与结构修饰改造、构效关系研究 等方面。从天然产物及其衍生物中寻找有显著活性的先导化合物已经成为创制新药的重要 途径,充分利用中草药这一丰富资源来开发有自主知识产权的新药是我国药学领域的一项 重大课题,这一课题的突破需要化学、生物学、药理学等专业人员的通力协作,化学工作 者在其中是大有可为的。所以,在应用化学专业高年级开设这门课程有助于学生开阔视野、 拓宽专业知识面、为毕业后从事相关技术工作奠定知识基础。 2、课程教学的基本要求 本课程宜安排在学生已修完有机化学、分析化学、分析与分离技术、波谱解析等专业 基础课之后的第六学期,学习本课程要综合运用到上述课程的知识与方法,注意知识的衔 接并避免不必要的重复。通过本课程的学习,要求学生认识研究天然产物化学的意义和目 的,了解国内外天然产物化学的研究现状与发展前景,掌握各大类化合物(生物碱、糖类、 醌类、黄酮类、维生素、萜类、甾族化合物等)的化学结构特征、理化性质、生物活性、 提取分离方法及典型品种,了解测定天然产物化学结构的基本方法。 天然产物化学内容丰富且不断发展,授课教师在精读后列参考书籍的同时,应广泛阅 读《中草药》、《药学学报》、《天然产物研究》、《有机化学》、《分析化学》等相关专业刊物 以及充分利用网络信息资源,关注研究动态,精心组织每一章节的讲课材料,以使学生在 学习天然产物化学基础知识和研究方法的基础上对该领域的研究动态有所了解。 天然产物化学是实践性很强的学科,在学院实验室现有条件下,围绕天然色素提取、 茶叶有效成分提取、中药芦丁、槐米、苡米仁和银杏叶有效成分研究、糖类性质等课题开 出相应的实验,以使学生掌握溶剂提取、水蒸气蒸馏、薄层色谱、柱层析等分离技术、TLC

过去几十年,以天然产物为基础研制和开发新药一直是化学界和医药界关注的重点领域。天然产物虽然在整个已知化合物中的比例很小,但以之为基础发展成为新药的比例却很大。根据2007年的统计,1981-2006年间国际上批准的药物中超过50%来源于天然产物、天然产物的衍生物或模拟天然产物药效基团的合成化合物。化学合成一直是增加化合物结构多样性的重要手段,根据天然产物自身的化学结构和生物活性等信息,组合化学合成又极大的丰富了化合物合成的数量[1],但由于合成的目标化合物特异性不强,还没有给新药筛选带来所期望的亮点。 天然产物的生物合成和组合生物合成研究进展 王岩1,虞沂2,3,赵群飞2,孔毅1*,刘文2* (1. 中国药科大学生命科学与技术学院,南京 210009;2. 中国科学院上海有机化学研究所生命有机国家 重点实验室,上海 200032; 3.上海交通大学生命科学技术学院微生物代谢重点实验室,上海 200030)摘 要:天然产物一直在药物的发现和发展过程中发挥着重要作用。化学合成作为增加天然产物结构多样性的传统方法,工艺繁杂。组合生物合成正逐渐成为药物研发的重点,与化学合成相比,其目标产物可以由重组菌株发酵大量生产,因而降低了生产成本和环境污染。本文综述了以生物合成为基础的组合生物合成研究策略,并以几种天然产物的研究为例介绍了相关的研究进展。 关键词:天然产物;生物合成;组合生物合成 中图分类号:TQ041 文献标识码:A 文章编号:1001-8571(2008)06-0275-08 Advance in Biosynthesis and Combinatorial Biosynthesis of Natural Products WANG Yan 1,YU Yi 2,3,ZHAO Qun-fei 2,KONG Yi 1*,LIU Wen 2* ( 1. School of Life Science & Technology, China Pharmaceutical University, Nanjing 210009, China; 2. State Key Laboratory of Bio-Organic and Natural Product Chemistry, Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200032, China ; https://www.doczj.com/doc/a814916854.html,boratory of Microbial Metabolism, and School of Life Science & Biotechnology, Shanghai Jiaotong Univer-sity, Shanghai 200030,China) Abstract: Natural products have played critical roles in the drug discovery and development. While it remains problematic to economically synthesize natural products and generate their analogs via chemical routes mainly due to the complex structures, combinatorial biosynthesis is attracting more and more attentions in both academic and industrial fields, the target molecules can be produced by a recombinant organism that is amenable for large-scale fermentation, thereby lowering the production cost and reducing the environmental concerns associated with conventional chemical syntheses. This article briefly introduced the principle and strategy of combinatorial biosynthesis, highlighted by the biosynthesis and metabolic engineering of a few pharmaceutically important natural products. Key words: natural products; biosynthesis; combinatorial biosynthesis 随着非典、禽流感、手足口病等新型疾病不断出现,多药耐药性、高耐药性病原菌在临床上日益多见,天然产物的发酵积累和活性鉴定等方面的压力加大,促使不少大型制药公司开始探索相对快捷的新方法[2]。在这种形势下,“组合生物合成”方法逐渐应用起来。虽然目前开展的有关组合生物合成的研究还局限于微生物来源的复杂天然产物,但应用该方法建立的化合物结构类似物库已经为筛选新药提供了更加广阔的空间[3-5]。天然产物在结构上的多样性是其生物活性多样化的基础,而化合物结构多样性的产生则来源于生物合成机制的多样化,组合生物合成就是从天然产物的生物合成机制出发,创造 收稿日期:2008-09-01 作者简介:王岩,硕士,主要从事 *通讯作者:孔毅,yikong668@https://www.doczj.com/doc/a814916854.html, ;刘文,wliu@https://www.doczj.com/doc/a814916854.html,

红霉素的生物合成与衍生物的研究进展 崔小清微生物与生化药学21140811040 摘要红霉素及其衍生物属于大环内酯类抗生素,近年来作为抗菌药物被广泛使用在临床、养殖业和农业中。作为抗生素类生物合成的一种模式化合物,本文对红霉素的生物合成机制和红霉素衍生物的研究进展进行了概述,并对其前景作了展望。 Biosynthesis of Erythromycin and Research progress of its Derivatives Abstract Erythromycin and its Derivatives are belong to macrolide antibiot ics, recently, they,as Antimicrobial agents, are Widely used in clinical, aquaculture and agriculture. Being a model compound of antibiotic biosynthesis, research progress on erythromycin biosynthesis mechanism and erythromycin derivatives were reviewed, and the prospects were studied. 红霉素( erythromycin) 作为人类发现的第一个大环内酯类抗菌药物,它的临床应用可追溯到20世纪50 年代,红霉素等大环内酯类抗生素主要用于治疗由革兰氏阳性菌引起的多种感染,不良反应为对消化道的刺激作用[1],在临床和畜用上都具有良好的治疗效果,属人畜共用药物,由于红霉素在动物体内代谢时间较长,因此不可避免地在动物体内产生残留,其毒、副作用给人蓄带来危害[2]。对红霉素类抗生素的分析一直是药物分析中令人注目的研究课题,因此,自红霉素问世以来,红霉素衍生物的研究一直是抗菌药物研究的重要领域之一。 霉素最早于1952 年从红色糖多孢菌(Saccharopolyspora erythraea),当时命名为红霉素链霉菌(Streptomyces erythreus)的发酵产物里分离得到。红霉素A 是发酵液的主要产物, 结构上由一个十四元环内酯及在大环内酯上接合两个糖基组成.目前关于红霉素的生物化学方面的研究有许多报道,包括生物合成途径的阐明、关键酶结构的鉴定和催化机制的推导,以及产生菌的全基因组测序等,这为红霉素的组合生物合成提供了丰富的理论基础。也正因为如此,红霉素成为当今组合生物合成研究最为热点的模式化合物。由于大部分天然产物的结构十分复杂,采用化学方法进行合成或结构修饰往往非常困难[3],近年来发展的组合生

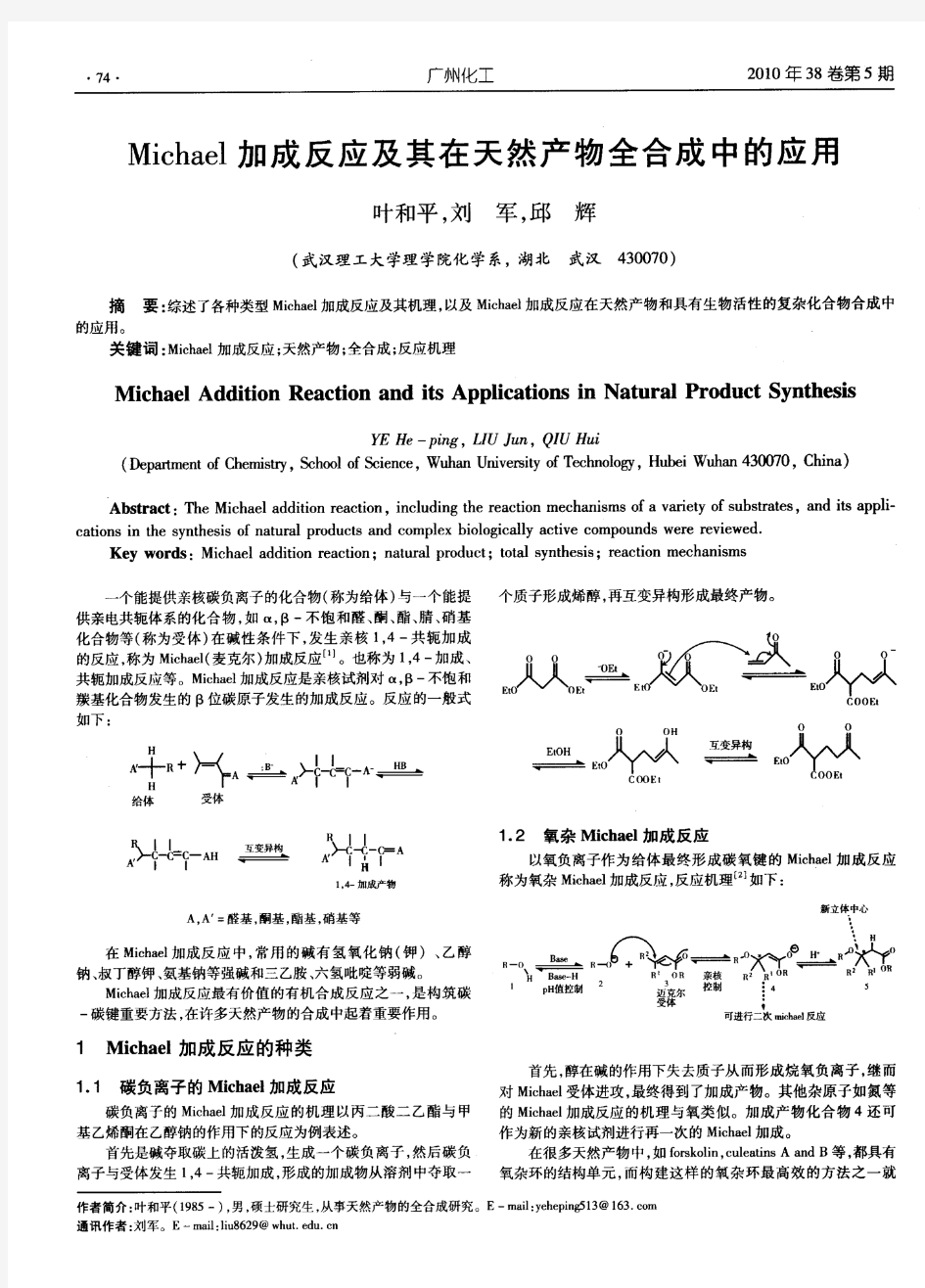

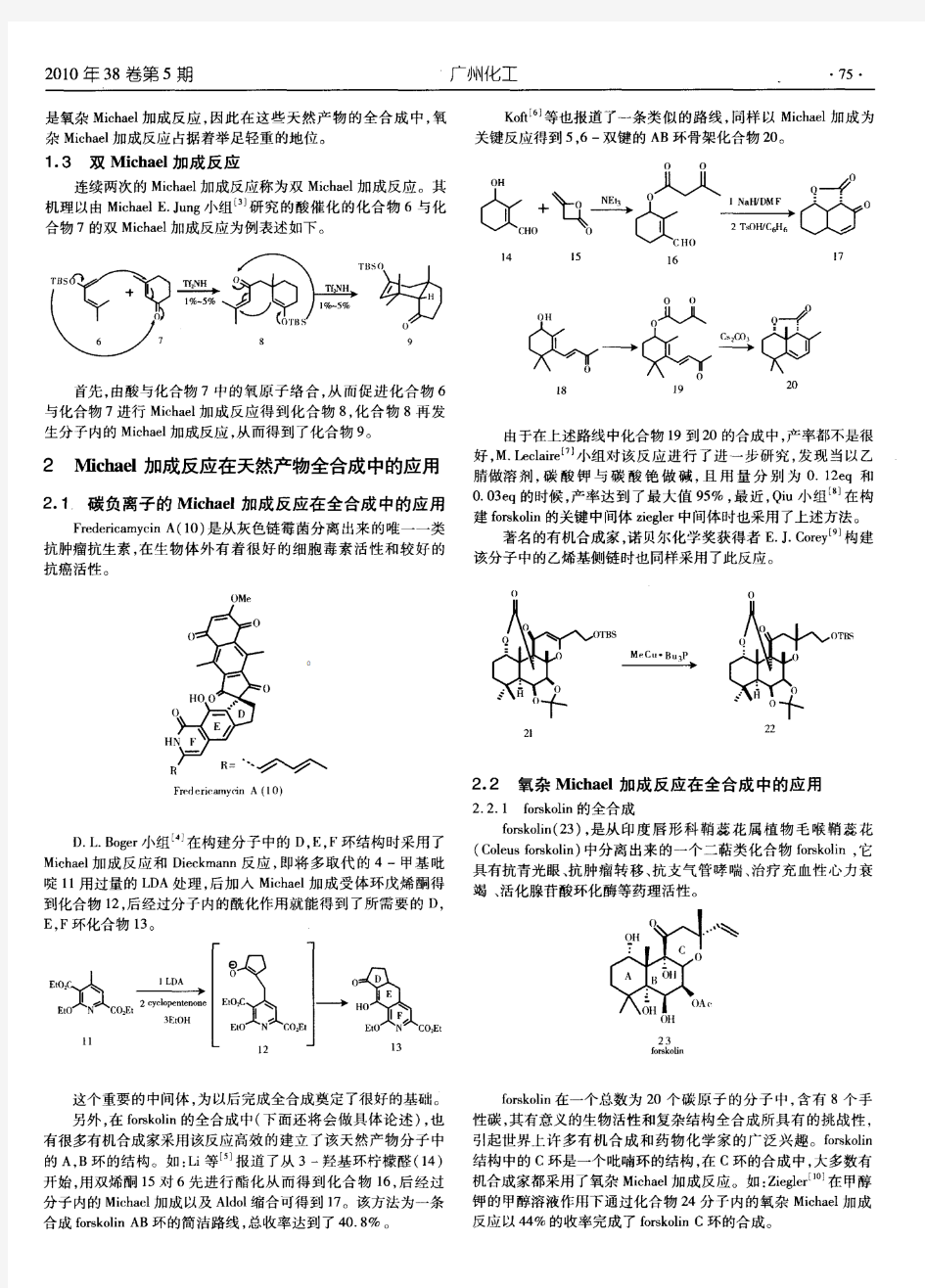

收稿日期:2002212213;修回日期:2003205215 基金项目:江西省自然科学基金资助项目(9920009) 文章编号:100421656(2003)0620847202 用固体碱催化Michael 加成反应的研究 徐景士,王红明,陈慧宗 (江西师范大学化学学院,江西南昌 330027) 关键词:固体碱;催化;M ichael 反应中图分类号:O62117 文献标识码:A 用固体碱催化Michael 加成反应已有报道[1]。 本文报道用K 2O/γ2Al 2O 3和用微波法制备的K F/ γ2Al 2O 3、MgO/γ2Al 2O 3、MgO/NaY 作为催化剂催化 某些Michael 反应。产物的编号如下: CH 3 C O CH CH CH 3 CH 2 CHO C O OC 2H 5 CH 3 C O CH CH CH 2 CN C O OC 2H 5 CH 2CH 2 CN CH 2CN A B C 1 实验部分 将所用γ2Al 2O 3、NaY 分子筛分别研磨并过(100目)筛,与干燥的MgO 、K F 按一定比例混合研磨混合均匀,分别置于微波炉中加热20min 。一定量的K NO 3与上述粉末混合研磨均匀,置于马弗炉中在737K 焙烧3h 。 100ml 的三颈烧瓶中加入8ml 无水乙醇和1g 催化剂,按等物质的量加入两种反应物,反应温度80℃,一定时刻取样用气相色谱分析(FI D 检测,归一法定量)。 产物B 的分离:反应一定时间后,过滤,取滤液在常压下蒸干2/3的溶液后在余液中加入足量水,有大量晶体析出,静置过夜,过滤,晶体用无水乙醇重结晶。产物归属如下: A :(N o.11708)黄色固体,m.p.93~95℃,IR (K Br )ν:296014,293118,287511(C 2H ),173213,170914,168014(C =O ),145517,133712(C 2H ). B :(N o.11076)白色晶体,m.p.106~108℃,IR (K Br )ν:299014,296313,283512( C 2H ),225011(C ≡N ),173713,170515(C =O ),146412,145114(CH 3),137016(CH 3). C :(N o.5187)无色液体,IR (K Br )ν:297814,293518,287715(C 2H ),225117(C ≡N ),144613,137917(C 2H ). 2 结果与讨论 211 Michael 催化反应 表1为K 2O/γ2Al 2O 3、K F/γ2Al 2O 3和MgO/γ2Al 2O 3催化Michael 反应的结果,产率均达85%以上,特别是乙酰乙酸乙酯与巴豆醛反应生成产物(A ),产率高达96%。并且能使在一般的碱性催化剂催化下不能发生Michael 反应的乙腈能与α,β2不饱和腈发生加成反应,产率,均可达85%以上,乙腈和丙烯腈的反应产率达89%。 表1 K 2O/γ 2Al 2O 3、K F/γ2Al 2O 3和MgO/γ2Al 2O 3催化M ichael 反应的结果 T able 1 Several M ichael reactions catalyzed by K 2O/γ2Al 2O 3、K F/γ2Al 2O 3and MgO/γ2Al 2O 3 Reactants Catalyst React time/h Product Y ield/%A +D K 2O/γ2Al 2O 312E 96A +C K 2O/γ2Al 2O 312F 85B +C K 2O/γ2Al 2O 312G 89A +D K F/γ2Al 2O 312E 82A +C K F/γ2Al 2O 312F 72B +C K F/γ2Al 2O 312G 79A +D M gO/γ2Al 2O 312E 89 A +C M gO/γ2Al 2O 324— —B +C M gO/γ2Al 2O 3 24 —— Reaction tem perature :80℃ 表1显示了MgO/γ2Al 2O 3对乙酰乙酸乙酯与 第15卷第6期2003年12月 化学研究与应用Chemical Research and Application V ol.15,N o.6 Dec.,2003

中国地质大学 姓名:孙旭 班级:031111 学号:20111004203

迈克尔加成反应的初步认识 摘要本文从Michael 反应的发展、反应范围、反应条件、反应历程、反应区的选择性简要叙述Michael addition reactions。 关键词Michael addition reactions 反映的发展 Michael反应是美国化学家Arthur Michael于1887年发现的。早在1883年,Komnenos等人已经报道了第一例碳负离子与α,β-不饱和酯的共轭加成反应 。但是,直到1887年Michael发现使用乙醇钠可以催化丙二酸二乙酯与肉桂酸乙酯的1,4-共轭加成,对该类反应的研究才得以真正发展。此后Michael又系统地研究了各稳定的碳负离子与α,β-不饱和体系进行的共轭加成反应,并在1849年报道了缺电子炔烃也可以

与碳负离子发生类似的反应。几十年来,化学工作者对本反应在有机合成的研究不断深入,反应范围也在不断扩大。本反应在有机合成中用途广泛,有些合成路线复杂、难以合成的化合物,通过本反应可一直被许多具有药理性的物质和天然产物,所以,近年来,对这个仍具有一定生命力的反应的研究十分活跃。 Michael反应是指在强碱作用下稳定的碳负离子与α,β-不饱和羰基化合物共轭加成反应。因此该反应也可以被称为Michael加成反应或者Michael缩合反应,在该反应中可以生成碳负离子的底物被称为Michael 给体,带有与拉电子基团共轭的烯烃或炔烃底物被称为Michael受体,反应产物也被称为Michael加成产物。现在人们把任何带有活泼氢的亲核试剂与活性π-体系发生共轭加成的过程统称为Michael反应。 反应历程及机理 碳-碳双键上有吸引电子的取代基时,其亲电性减弱而亲核性加强,能够接受亲核试剂的进攻。

天然产物全合成 学院:化学化工学院 系别:化学系 姓名:方露 学号:33020122201162

简介: 天然产物全合成是有机化学中最为活跃、最具原动力的研究方向之一。这方面的研究极大地推动了有机新反应、新方法、新试剂、新理论和新概念的发现和发展。天然产物全合成也是发现、发展新医药等功能物质的重要途径,在医药健康、生命、材料以及能源等科学领域具有广阔的应用前景。 天然产物全合成是以天然产物(源自植物、动物或微生物的有机化合物)为目标分子,通过设计研究合成策略、路线和方法,从简单原料出发实现其化学合成。研究内容主要包括:(1)高效、简捷和高选择性合成策略;(2)不对称(特别是催化不对称)合成策略;(3)选择廉价、易得的天然产物为原料,研究简捷、高效的半合成策略;(4)目标分子生物活性、结构多样化导向的合成策略;(5)针对目标分子关键结构(或骨架)的合成方法学研究,实现其形式合成;(6)生物催化和仿生合成。 关键词:天然产物、全合成、 前言: 天然产物全合成是一项难度大、耗资多、周期长、见效慢的工作,需要科学家集全面而深厚的有机化学知识、坚忍不拔的耐力和良好的综合素质于一身。只要投入足够的财力和资源,建立客观合理的评价体系,就会有越来越多的学者投身到这项事业,中国的天然产物全合成研究就有可能走在世界的前列,并推动有机化学学科及相关产业的快速发展。天然产物全合成是有机化学中最为活跃、最具原动力的研究方向之一。这方面的研究极大地推动了有机新反应、新方法、新试剂、新理论和新概念的发现和发展,并在很大程度上体现了有机化学学科的发展水平和实力。因此,一方面,天然产物全合成在有机化学的发展中仍将发挥无可替代的作用,具有更加辉煌的发展前景;另一方面,天然产物全合成也是发现和发展新医药等功能物质的重要途径,其所建立的方法同样也适用于其他有机物的制备,例如有机光电磁材料、高分子单体、组装体基元、有机探针分子、染料敏化剂。因此,天然产物的化学合成研究在医药健康、生命、材料、能源等科学领域具有广阔的应用前景。 正文: 1.我国现状 中国学者在过去相当长的时期主要选择中等复杂的目标分子,其合成策略的新颖性和技巧性参差不齐,总体上属于中等水平。令人欣慰的是,最近几年中国学者也逐渐开展了一些高水平的研究工作。例如,以环丙烷开环为关键反应完成的communesin F的全合成, 采用了一条汇聚路线高效地实现了GB13的合成;利用关键的氧化去芳化D-A反应完成了对maoecrystal V的全合成;利用氧化/环化构筑五、七并环结构完成了sieboldine A的高效仿生全合成。另外,在对一些明星分子的合成中,我国也涌现出一些得到国际上认可的工作,例如,多环、多中心、官能团密集的高度复杂天然产物schindilactone A的首次合成。这些成果在J. Am. Chem. Soc. 和Angew. Chem. Int. Ed. 等核心期刊上发表,成果数量也在逐年递增。总之,近10年我国在天然产物全合成领域取得了长足发展,但总体上仍处于国际平均水平。

加成反应 (addition reaction) ?定义 烯烃或炔烃分子中存在 键, 键键能较小,容易断裂形成两个 键。即能在含双键或三键的两个碳原子上各加上一个原子或原子团的反应即为加成反应(多为放热,是烯烃和炔烃的特征反应)。不稳定的环烷烃的开环反应也属于加成反应。 (1)催化加氢 在Pt、Pd、Ni等催化剂存在下,烯烃和炔烃与氢进行加成反应,生成相应的烷烃,并放出热量,称为氢化热(heat of hydrogenation,1mol不饱和烃氢化时放出的热量) ?催化加氢的机理(改变反应途径,降低活化能) 吸附在催化剂上的氢分子生成活泼的氢原子与被催化剂削弱了 键的烯、炔加成。 ?氢化热与烯烃的稳定性 乙烯丙烯 1-丁烯顺-2-丁烯反-2-丁烯 氢化热/kJ?mol-1 -137.2 -125.9 -126.8 -119.7 -115.5 (1)双键碳原子上烷基越多,氢化热越低,烯烃越稳定: R2C=CR2 > R2C=CHR > R2C=CH2 > RCH=CH2 > CH2=CH2 (2)反式异构体比顺式稳定: (3)乙炔氢化热为-313.8kJ?mol-1,比乙烯的两倍(-274.4kJ?mol-1)大,故乙炔稳定性小于乙烯。 ?炔烃加氢的控制 ——使用活性较低的催化剂,可使炔烃加氢停留在烯烃阶段。 ——使用不同的催化剂和条件,可控制烯烃的构型: 如使钯/碳酸钙催化剂被少量醋酸铅或喹啉钝化,即得林德拉(Lindlar)催化剂,它催化炔烃加氢成为顺式烯烃;炔烃在液氨中用金属钠或锂还原,能得到反式烯烃: ?炔烃催化加氢的意义: ——定向制备顺式或反式烯烃,从而达到定向合成的目的; ——提高烷烃(由粗汽油变为加氢汽油)或烯烃的含量和质量。 ?环烷烃的催化加氢 环烷烃催化加氢后生成烷烃,比较加氢条件知,环丙烷、环丁烷、环戊烷、环己烷开环难度依次增加,环的稳定性依次增大。 (2)与卤化氢加成 (a)对称烯烃和炔烃与卤化氢加成对称烯烃和炔烃与卤化氢进行加成反应,生成相应的卤化物:

植物天然产物合成生物学研究 摘要:天然产物,特别是来自植物的天然产物,一直是合成生物学的研究热点。通过合成生物学的思路与技术,在微生物细胞中快速高效地获得珍稀植物的活性 成分,不仅大大降低了天然药物的生产成本,也为保护珍稀植物资源、药用植物 开发、药物开发提供了新的途径。鉴于此,文章对植物天然产物合成生物学方面 的内容进行了研究,以供参考。 关键词:植物天然产物;合成生物学;微生物细胞工厂 1合成生物学研究的战略意义 英国《自然》(Nature)杂志于2000年对人工合成基因线路的研究成果进行 了报道,自此之后,世界范围内对于合成生物的研究引起了广泛关注,合成生物 学被被世界公认为具有十分广阔的应用前景,其可在制药、化工、能源、农业及 医学中发挥巨大作用。近些年来,伴随科技水平的不断进步,合成生物学也获得 了较大的发展空间,研究的主流由单一生物部件的设计发展为多种基本部件和模 块间的整合。在当今信息技术和生物学高度发展的背景之下,合成生物学也随之 形成,其形成顺应了自然的规律和时代的发展。其将从对自然生命过程编码信息 的解读和注释,发展到能在人为目标指导下、对该过程重新编写的高度,从而挑 战对复杂生物体和复杂生命体系“描述—解释—预测—控制”的核心认识问题。 全球多项预测报告都将合成生物学未来市场的发展及其对全球经济带来的影 响提升到了战略高度。早在2004年美国MIT出版的《技术评论》就把合成生物 学选为将改变世界的十大技术之一;2010年,合成生物学位列《科学》杂志评出 的十大科学突破第2名和《自然》杂志盘点的12件重大科学事件第4名。2013 年国际著名咨询机构麦肯锡公司将合成生物学评为能够引起人类生活以及全球经 济发生革命性进展的颠覆性科技。2014年,世界经济合作与发展组织(OECD) 发布《合成生物学政策新议题》报告,认为合成生物学领域前景广阔,建议各国 政府把握机遇,引入资金,以创新方式推动代表未来生物技术革命的合成生物学 的发展。我国《“十三五”国家科技创新规划》《“十三五”生物技术创新专项规划》都将合成生物技术列为“构建具有国际竞争力的现代产业技术体系”所需的“发展引 领产业变革的颠覆性技术”之一;《国家自然科学基金“十三五”学科发展战略报告 生命科学》将“生命及生物学过程的设计与合成”列为重要的交叉研究优先资助领 域之一。 2植物天然产物合成生物学研究路线 2.1特征元件挖掘与优化 除启动子、终止子等主要控制基因表达的基因元件外,鉴定和优化植物天然 产物生物合成途径中的关键基因元件是应用合成生物学技术革新天然产物生产方 式的核心和源头。 植物天然产物生物合成途径的解析,目前主要采取基因组或转录组-异源重建 的方法进行挖掘。近年来,基于基因测序技术和生物信息学的发展,吗啡、甘草酸、人参皂苷、丹参酮、葫芦素、罗汉果苷、依托泊苷和长春花碱等重要植物天 然产物生物合成途径的解析取得突破。一批重要类型的基因功能元件被挖掘和鉴定,其中被称为“万能生物催化剂”的细胞色素P450酶的催化机制被深入研究。然而,自然界中存在的有重要价值的植物天然产物(如青蒿素和吗啡等)就有上万种。由于各种制约因素,在这样一个相当丰富的群体中,只有极少数分子的生物 合成过程机制得到解析。因此,开发高效、可靠和低成本的方法平台,进行规模

天然产物类似物库的组合合成 【摘要】天然产物是药物先导化台物的重要来源。组合化学技术在天然产物的研究中起着越来越重要的作用。目前巳构建并合成了许多以天然产物为模板的化合物库,为基于天然产物的药物研究开辟了广阔的空间。 【关键词】天然化合物组合合成组合化学 一、引言 利用天然产物作为药物来治疗人类疾病可以追溯到距今约4 000 多年前。此后,有机合成药物逐渐成为临床治疗药物的主要来源,尤其是合成一些具有生物活性的天然结构化合物更吸引了人们的注意力。组合化学的出现,加快了合成化合物的速度, 通过高通量筛选,可以加快药物先导化合物发现的进程。因而采用组合化学的方法合成以天然活性化合物为模板分子的化学库,将会对药物发展产生巨大的影响。 现代分离分析技术及微量快速大规模的筛选方法的发展为天然药物的研究提供了有效的手段。尽管如此,如何从含有结构复杂的天然产物中找到具有特定生物活性的化合物仍然是一项很困难的工作。组合化学技术具有强大的制备能力,能生成大量的不同结构类型的化合物,可以进一步研究天然产物的结构活性关系.发现活性更好、毒副作用更小的天然产物的衍生物或类似物。因此,组合化学的应用将使天然产物的研究进入一个新的发展阶段。 二、以天然产物为模板的化合物库的构建方法和策略 构建以天然产物为模板的化合物库,能够为高通量药物筛选提供大量含有丰富结构多样性的化合物。以化合物库所提供的大量的构效关系信息为基础,研究人员可以对药物的药理活性和药代动力学性质进行研究,对结构进行修饰或优化,提供简便有效的合成方法,从而得到药物先导化合物甚至药物本身。 人们已经合成了许多以天然产物为模板的化合物库。目前,天然产物化合物库的合成所采用的是比较成熟的组台化学方法。化合物库的合成大多以生物合成的中间体为起点。该方法的优点是可以方便快速地产生化合物库,而且可以在保留天然产物的母体结构的前提下对中间体结构进行修饰。通过引入不同的取代基,可以避免因母体结构的改变使活性丧失.但是,由于所修饰的部位和引入基团的种类受到天然产物前体结构的限制,使分子多样性受到一定程度的限制。 目前应用组合化学方法已经构建并合成了多种类型的天然产物化合物库。 三、天然化合物的组合合成 1.糖类 糖类广泛分布于生物体内,占植物体干重的80%一90%,在生物合成反应以及许多基本生命过程中起着十分重要的作用。糖类尤其是糖与非糖物质结合而成的甙不少具有重要的生理活性。对糖类的研究一直是一个热点和难点领域。随着合成方法的发展,合成了一些糖化合物库。Hong等用液相方法合成了包括了72个化合物的水溶性半乳糖甙库,用于考察对由细菌毒素产生的对受体结合过程的抑制作用[1](图式2)。以不同的基团x和R,平行合成了3个化合物库。他们通过

鞠建华博士 海洋微生物天然产物及其生物合成学科组组长 E-mail: jju@https://www.doczj.com/doc/a814916854.html, 职务描述 1. 中国科学院热带海洋生物资源与生态重点实验室主任 2. 广东省海洋药物重点实验室主任 3. 中国科学院南海海洋研究所研究员,博士生导师 个人简介 鞠建华,男,1972年生,理学博士,研究员,博士生导师,中国科学院大学岗位教授。广东省海洋药物重点实验室主任(2010-),中国科学院热带海洋生物资源与生态重点实验室副主任(2010-),海洋微生物天然产物及其生物合成学科组组长。2014年获得国家杰出青年科学基金、同年入选科技部“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才,2015年入选广东省百千万人才工程领军人才。主要从事海洋微生物活性次级代谢产物的发现、生物合成和抗感染、抗肿瘤创新药物研发工作,从海洋微生物中发现了具有抗感染、抗肿瘤等活性天然产物500余个,开发了海洋微生物的组合生物合成和异源表达技术,阐明了12种特征活性代谢产物的生物合成机制,揭示了咔啉碱合成酶、Dieckmann缩合酶、细胞色素P450氧化酶等26种新颖生物合成酶的催化功能,筛选出3个自主产权的抗结核杆菌感染、抗胶质瘤和抗白血病候选海洋药物,其中1个在系统临床前研究。主持国家科技部863计划重点课题、973计划子课题、NSFC-广东联合基金重点项目、国家海洋经济创新发展区域示范专项课题、广东省自然科学基金团队和中科院科技创新交叉团队项目等20余项。获得

第五届施维雅青年药物化学奖(2002)、第七届药明康德生命化学研究奖(2013)。中国药学会海洋药物专业委员会委员,中国微生物学会海洋微生物专业委员会委员,广东药学会药物化学专业委员会副主任委员,热带海洋学报副主编,中国海洋药物编委,广州市科技创新专家咨询委员会委员,国家自然科学基金委学科会评专家。在J. Am. Chem. Soc.(IF=12.1)、Angew. Chem. Int. Ed. (IF=11.3)、Org. lett.(6.4)、PNAS、Nature Chem. Biol.、Antimicrob. Agents Chemother.、J. Nat. Prod.、ChemBioChem等国内外学术刊物发表论文121篇(其中SCI论文82篇),论文近5年被引用超过1600次,多篇论文被Nature Chemical Biology, Faculty of 1000, Science-Perspectives和Global Medical Discovery等作为研究亮点评述,被自然指数中国增刊评为2014年广州个体科研产出领先者,获授权专利13项,参与撰写专著3部。 研究兴趣与领域 本学科组以海洋微生物为研究对象,以海洋微生物活性次级代谢产物的生物学功能及其形成机制为拟解决的关键科学问题。主要从特殊海洋环境中(深海沉积物、珊瑚礁生态系统、不同深度的海水层、特色海洋生物等)分离、培养、鉴定海洋放线菌、真菌和细菌;综合运用微生物学、天然产物化学、细菌遗传学、分子生物学、生物信息学、生物化学和药理学等多学科专业技能,从海洋微生物中筛选发现新的生物活性物质,发掘新的生物合成途径、新型酶催化反应机理,利用代谢工程、组合生物合成和合成生物学技术手段构建新结构衍生物,并对具有自主产权、有前景的化合物进行成药性评价和药物开发,具体包括以下内容: (1) 海洋微生物活性次级代谢产物的发现(Marine Bioactive Natural Products Discovery)。利用化学生态学原理和多种发酵培养技术,从海洋微生物中筛选、分离和鉴定结构新颖、活性显著的生物活性物质。研究海洋微生物产生的活性物质在特定海洋生态系统中的化学防御机理,发现生理活性显著药效活性物质,为开发具有我国独立知识产权的创新药物提供先导化合物。

标书C B具有重要生物活性的天然产物的化学 合成 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

项目名称:具有重要生物活性的天然产物的化学合成首席科学家:马大为中国科学院上海有机化学研究所起止年限:2010年1月-2014年8月 依托部门:上海市科委

一、研究内容 本项目的关键科学问题是针对具有重要生物活性的复杂天然产物,发展高效和实用的合成路线,以及阐明它们的结构–活性关系和作用机制。 本项目的将选择一批具有抗癌、抗炎、抗病毒和免疫等活性的生物碱、环酯肽、皂甙和萜类天然产物为研究对象,在综合运用化学各学科新概念、新知识和新技术的基础上,根据目标分子的结构进行巧妙设计,发展高效、高选择性的合成策略,实现一系列具有生物活性复杂天然产物的化学合成。在合成方式上将重点发展基于串联反应、多组分反应、无保护基合成、原子经济性、催化反应的应用和仿生合成等新合成策略。通过合成建立天然产物和其类似物的化合物库,与生物学家合作进行活性测试,总结相关天然产物的结构-活性关系。在此基础上发展用于化学生物学研究的天然产物分子探针,以发现相应天然产物的作用靶点。对于所发现的活性和选择性更好的化合物,我们将深入探索其成为治疗重要疾病药物的可能性。在进行目标分子的合成和相关生物学研究的同时,也将关注合成中的反应方法学问题,发展一些高效、选择性好、具有普适性的新合成方法。 本项目具体的研究内容的如下: 1.开展一些具有具有抗癌、抗炎、抗菌、抗病毒等活性,结果新颖,目 前还没有全合成的报道,有一定的合成挑战性的天然产物进行全合成研究,争取实现它们的第一次全合成。这样的工作也为加快后续的构效关系研究和结构优化打下基础。所涉及的目标分子包括具有抗癌、

药学导论第四讲天然产物化学及新药研究

1.姚新生等,天然药物化学北京:人民卫生出版 社,2001 2.徐任生等,天然产物化学(第二版)北京:科 学出版社,2004 3.姚新生等,有机化合物波谱解析北京:中国 医药科技出版社 医药科技出版社,1997 4.Chemistry of Natural Products, Sujata V. Bhat (Sp ge,p,005) (Springer, April, 2005) 5.Medicinal Chemistry of Bioactive Natural Products , Xiao Tian Liang and Wei Shuo Fang Products,Xiao-Tian Liang and Wei-Shuo Fang (Hardcover -March, 2006)

药物(drug) 简单地说,药物是用于预防、治疗和诊断疾病的物质;简单地说药物是用于预防治疗和诊断疾病的物质我国药品管理法对药品的定义 ?药品是指用于预防、治疗、诊断人的疾病,有目的地调节人的生理机能并规定有适应症、功能主治和用法用量的物质,包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清疫苗、血液制品和诊断药品等; 生化药品放射性药品血清疫苗血液制品和诊断药品等?世界各国对药品定义不同,在我国药品专指人用药品,不包括动物用药和农药;

药物来源 1. 中药或天然药物:青霉素 ?用发酵方法得到的抗生素(青霉素、链霉素); ?葛根片、板蓝根冲剂、双黄连注射液等; 2生物药物:酶核酸胰岛素等;2.生物药物:酶、核酸、胰岛素等;3. 化学药物无机矿物质有机化合物?无机矿物质、有机化合物;?天然产物中提取的有效成分; 半合成或全合成的小分子化合物阿林磺胺)链霉素 ?半合成或全合成的小分子化合物(阿司匹林、磺胺);? 半合成(阿莫西林)或全合成(诺氟沙星)的抗生素; 阿莫西林

近五年国内外天然药物化学发展方向 【摘要】:随着中药现在化与国际化的发展趋势,天然药物化学在中药现代化进程中发挥着前所未有的重要作用其重要性越来越引起人们的重视。目前我国天然药物化学依其目的不同分为3个方面:以阐明天然动物、植物、矿物、海洋天然产物等有效成分,获得具有新结构的化合物或具有生物活性的单体为目的,进行提取分离条件、结构鉴定、一般活性研究;以解决自然资源有限的活性化合物或其前体的来源为目的,进行半合成、全合成及生物转化研究;以获得高效低毒的创新药为目的,以天然活性化合物为先导,合成一系列类似物进行构效关系研究,由此创制具有自主知识产权的新药。天然药物研究已经从最初对天然来源活性化合物被动全盘接受到积极主动地改进,研究水平不断提高创新能力大大增加。【关键词】:天然药物化学活性研究合成新药 天然药物化学是运用现代科学理论与方法研究天然药物中化学成分的一门科学。天然药物化学在中药现代化进程中发挥着十分重要的作用,并成为医药院校中许多专业的必修课程。中药材在天然药化开始是从中药材开始的,中药经历了几千年的传承,其疗效是长期临床中医学实践证明的。然而,由于中药的复杂性,其治病机理一直模糊不清,以至于影响了中药当今的发展。中药现代化,多年来一直是药学人士苦苦追求的目标,也是中药及其制剂以药品的名义走出国门,进入国际医药市场的关键。21世纪将是天然药物化学有史以来发展最快的时期,其主要任务包括:(1)用现代科学技术方法对传统药物进行再评价,使经验实验化、定性和定量化,质量标准制定的化学和生物活性“指纹”化。(2)生药基源动物、植物、矿物和近源物种化学成分的研究,并探讨其生物活性(包括有效性和毒性)的差异,开发新的药用资源,走可持续性利用之路。(3)以经验和生物活性为线索,寻找创新药物研究的候选化合物。(4)以天然化合物为工具,探讨生物活性作用靶点,发展新的天然药物筛选模型。(5)以天然化合物为工具药物,服务于疾病的发生和发展机制的探讨。(6)以有生物活性的化合物为工具,指导天然化合物提取、分离和纯化的合理工艺设计。(7)根据天然化合物的亲缘性和生物合成途径及模拟生物酶催化机制,进行仿生合成设计。(8)根据化学物

(0) 回复 1楼 2006-09-09 23:09 举报|个人企业举报垃圾信息举报 雷酸 六年级 9 乙基正碳离子的形成过程中,一个碳原子由sp2杂化转变为sp3杂化,另一个带正电碳原子仍是sp2杂化,它缺电子,有一个空的p轨道。该未杂化的空p轨道与相邻甲基上C-H键几乎平行,空p轨道与C-H键有一定程度的相互重叠,这就是-p超共轭效应 ?超共轭效应的后果 使碳正离子的正电荷分散到相邻的烷基上,增加了碳正离子的稳定性。碳正离子相邻碳原子上烷基越多,超共轭效应越强,碳正离子越稳定。碳正离子的稳定性次序:叔碳正离子(3R+)>仲碳正离子(2R+)>伯碳正离子(1R+)>甲基碳正离子(CH3+)。 (f)马氏规则的理论解释例:丙烯与HX亲电加成 ?用诱导效应解释 甲基有+I效应,使双键电子云向C1偏移,C1比C2有较高电子云密度带负电荷,亲电试剂H+首先进攻C1,生成主要产物2-卤丙烷。

?用共轭较应解释 亲电试剂H+进攻双键上两个碳原子,分别生成CH3CH2CH2+和(CH3)2CH+。(CH3)2CH+稳定性大于CH3CH2CH2+(2R+>1R+),故主要产物是2-卤丙烷。 3)与卤素的加成 ?反应类型离子型反应,中间体是环状溴鎓离子,产物是反式邻二或邻四卤代烃。同时含有双键和三键时,双键首先溴加成。原因:sp杂化更靠近原子核,难于给出电子。 ?应用溴的四氯化碳溶液红色消失,用于含碳碳重键的鉴定(炔反应较慢)。 ?活性次序氟>氯>溴>碘。氟加成过于剧烈,碘加成较困难。 ?环烷烃的加成 ?注意:加成与取代的机理不同 (4)与H2SO4的加成 ?反应烯烃与硫酸加成生成硫酸氢酯(也称烷基硫酸),经酸性水解得到醇。不对称烯烃与硫酸的加成,也符合马氏规则: ?应用 ——工业制备醇的一种方法,称烯烃的间接水合法制醇(或硫酸法)。注意:仅乙烯可得伯醇,其余得仲、叔醇。 ——除去烷烃中少量的烯烃,提高石油产品的质量(硫酸氢酯溶于硫酸,烷烃不溶)。 注:由上式还可见,第二式较易进行 (5)与水的加成 ?烯烃加成及应用 磷酸作催化剂,不对称烯与水加成服从马氏规则: 工业制醇的另一种方法——直接水合法。与间接水合法相比,可减少硫酸对设备的腐蚀。 注意:仅乙烯可得伯醇,其余得仲、叔醇。 ?炔烃加成及构造异构 硫酸汞的硫酸溶液作催化剂,生成中间产物烯醇(羟基与双键碳原子直接相连),它很快重排成醛或酮,例如:

天然产物化学是化学工业出版社于2010年4月出版的一本书,由刘翔和王秋安撰写。本书概述了天然产物化学的研究内容和意义,介绍了天然产物的提取,分离和结构鉴定的一般方法,系统地论述了天然产物的结构特征,理化性质,提取和分离,结构鉴定和生理活性。产品。各种天然产品。最后介绍了生物转化技术在天然产物研究中的应用,并通过实例简要介绍了天然产物的全合成。 内容有效性 本书分为12章,每章都有习题,书中有试题和习题参考答案。 天然产物化学(第二版)适用于化学,应用化学,化学工程与技术,环境工程,制药工程,生物技术,生物工程,食品科学与工程,药学等专业的高年级本科生和研究生。对其他相关专业师生的参考价值。[1] 书籍目录 第一章简介1 1.1天然产物化学研究内容

1.2天然产物的生物合成1 1.3天然产物化学与药物开发3 1.4天然产物化学的发展趋势5 练习9 第二章天然产物的提取,分离和结构鉴定2.1天然产物化学成分的初步检测和提取10 2.2色谱分离与分析方法26 2.3结晶和重结晶32 2.4天然产物化学成分的结构鉴定34 练习43 第三章糖和糖苷45 3.1单糖45的立体化学 3.2糖苷47

3.3苷的性质49 3.4糖苷的提取与分离51 3.5糖苷52的结构测定 练习56 第四章生物碱58 4.1概述58 4.2生物碱的分类59 4.3生物碱的性质61 4.4生物碱的提取和分离62 4.5生物碱的鉴定和结构测定64 4.6代表性生物碱65 练习70 第五章类黄酮71

5.1总则71 5.2类黄酮的性质74 5.3类黄酮的提取与分离76 5.4黄酮类化合物的结构分析78 5.5类黄酮的应用81 练习84 第6章萜类化合物85 6.1概述85 6.2萜类化合物的提取与分离85 6.3萜类化合物的结构测定87 6.4单萜类化合物89 倍半萜和倍半萜94 6.6三萜类化合物97