知识拓展:人类活动与自然环境的互相影响

一、人与地球关系概论

人类是自然界的产物,是自然界的一部分。地球是人类在宇宙中生存、发展的唯一家园。地球表层环境的演化、各种气体分子的存在以及四大圈层的相互作用为人类的产生奠定了基础,而人类的存在与发展也使地球表层环境发生了重大的变化。地球表层是人类社会发展的场所,尽管随着科学技术的发展,人类的活动围已远远超出海陆表面,达到地球高空,甚至宇宙空间,但地球表层依然是人类活动的基本环境。在地球表层环境不断发展、演化的漫长时期里,人类与地球表层环境之间已经建立起密不可分的关系。

二、人与地球表层环境是相互依存、相互影响的整体

在人类改造环境的同时,环境其实也在改造着人类,当人类向自然界索取的物质日益增多,抛向自然环境的废弃物与日俱增时,大自然平衡就会遭到破坏,这就是近年来环境问题日益突出的根本原因。

地理环境对人类活动的影响主要表现在:

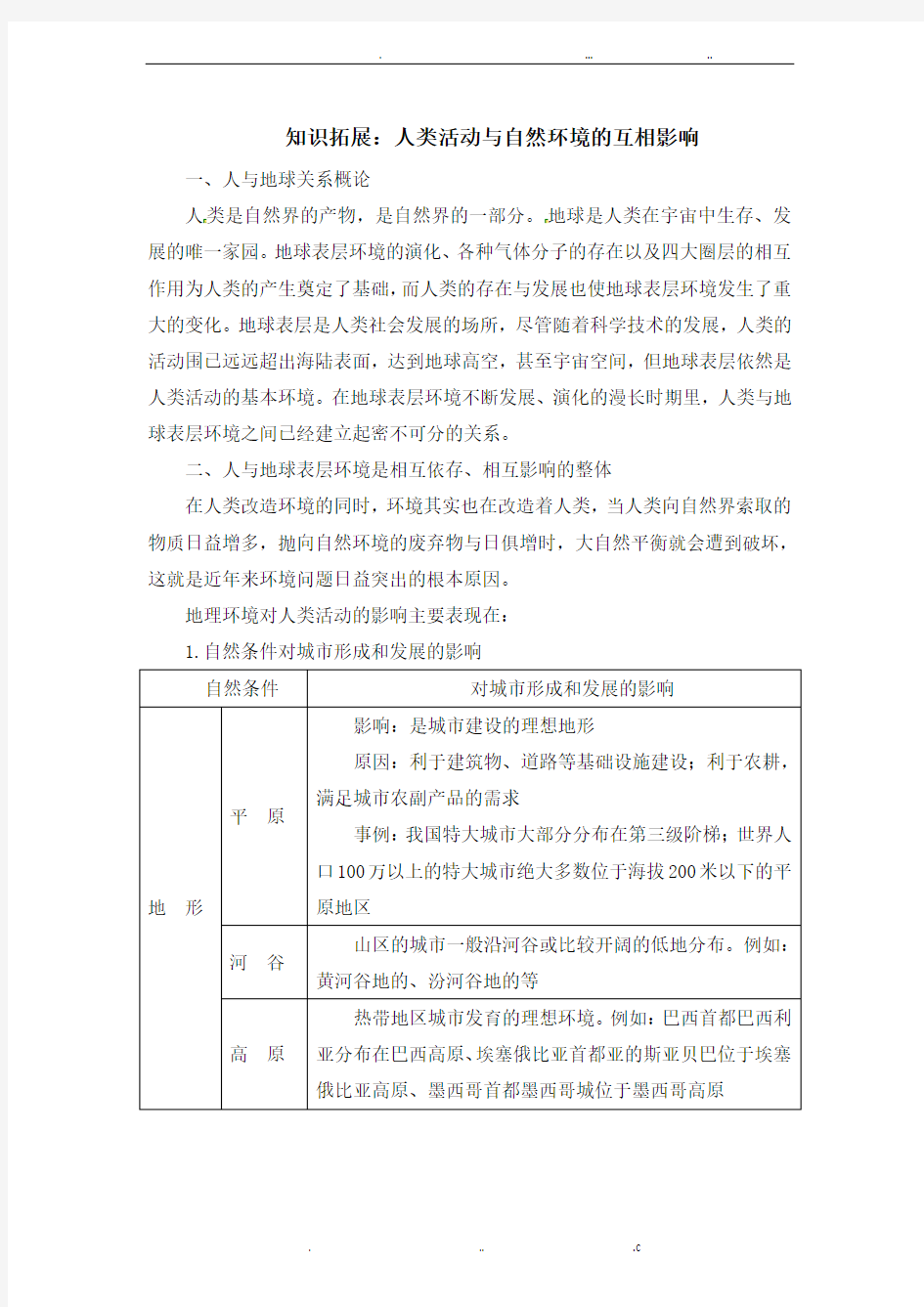

1.自然条件对城市形成和发展的影响

自然条件对城市形成和发展的影响

地形平原

影响:是城市建设的理想地形

原因:利于建筑物、道路等基础设施建设;利于农耕,满足城市农副产品的需求

事例:我国特大城市大部分分布在第三级阶梯;世界人口100万以上的特大城市绝大多数位于海拔200米以下的平

原地区

河谷

山区的城市一般沿河谷或比较开阔的低地分布。例如:黄河谷地的、汾河谷地的等

高原

热带地区城市发育的理想环境。例如:巴西首都巴西利亚分布在巴西高原、埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴位于埃塞

俄比亚高原、墨西哥首都墨西哥城位于墨西哥高原

气候

世界主要大城市都分布在适度降水、适中温度的中低纬度的沿海地区;我国大城市分布也反映了气候条件与城市的区位关系,如:降水不足400毫米的西北干旱、半干旱地区城市较少。荒漠、纬度较高的寒冷地区、海拔高的高寒区、纬度低的湿热区城市较少

气候对城市部结构和布局的影响较大,对大气有严重污染的企业布局在城市最小风频的上风地带或盛行风向的下风地带,在季风区要分布在主导风向的垂直方向的郊外

河流意义、作

用

①重要的交通通道

②满足城市生产、生活用水

布局

①河口附近(、等)、两条或多条河流交汇处(、等)、

水运转陆运的转换处()是重要的城市发祥地

②河流两岸城市形态呈带状或组团状

矿产资源煤炭

伯明翰、曼彻斯特(英)、匹兹堡(美)、埃森、杜伊斯堡(德)

、鹤岗、

石油

阿伯丁(英)

、东营、玉门等

钢铁、、等

2.交通运输

(1)交通运输方式

方式优点缺点

铁路运输

运量大,速度快,运费较低,受

自然条件影响小,连续性好

造价高,占地面积广,

短途运输成本较高

公路运输

机动灵活,周转速度快,装卸方

便,对自然条件适应性强

运量小,耗能多,成本

高,运费较贵

水路运输运量大,投资少,成本低

速度慢,灵活性和连续

性差,受航道水文状况和气

象等自然条件影响大

航空运输速度快,运输效率高

运量小,耗能大,运费

高,设备投资大,技术要求

严格

管道运输损耗小,连续性强,平稳安全,

运量很大

投资大,灵活性差

(2)自然条件对交通线路的影响

①自然条件对交通方式的影响

河流、海洋适于发展水上运输(河运输、海洋运输)

陆地上适于发展陆上运输(铁路运输、公路运输)

案例:“南船北马”

②自然条件对交通线路走向的影响

交通运输线路建设的大致走向,社会经济条件(产品的产销分布及相应的运输联系)起决定性作用。但它的具体走向,经常受到各地自然条件的影响。在各种自然条件中,地形对交通线路的影响最为突出。平原地形对交通线路的走向制约较小,山区的交通线路一般在陡坡采用“之”字形等复杂形状。

③自然条件对线网密度和分布格局的影响

交通线路在没有特别需求的情况下,线路往往建在自然条件较为有利或便于修建的地形单元和地形部位上,如平原、缓丘、山间盆地、河谷和垭口等处,而这些地区人口稠密、经济发达,对交通运输的需求也较多。平原地区交通线路一般呈网状分布。

3.全球气候变化对人类活动的影响

(1)全球气候变化

全球气候是不断发展变化的,有的时期变暖,而有的时期又变冷。

(2)全球气候变化对古代人类活动的影响

古代生产力水平低下,此时人类活动受自然条件影响特别大。古代文明和经济的兴衰与气候的变迁有关,气候对古代人类的影响还可以通过动植物分布带的迁移而表现出来。气候的变化影响其他自然要素发生变化,引起整个生态系统

的变化,进而导致动植物带的迁移。

(3)全球气候变化对近代人类活动和社会发展的影响,包括近代全球气候变化趋势和对人类活动影响两个方面

全球气候变暖对农业生产影响体现在作物生长和作物产量在不同地区有不同的变化,对工业的影响主要体现在不同纬度地区能源消耗的差异,对人类健康的影响体现在增加疾病发病率及疾病传播围,对海平面和海岸带的影响主要体现在海平面上升和海岸线后退,对生态系统的影响主要体现在生态系统不能在短时期适应全球气候变暖带来的影响。

人类活动对地球表层环境的作用与影响主要体现在:

1.改变地表环境的结构

人类的活动,改变了地表环境的结构。比如,毁林垦荒使森林变为农田,城市的建设使森林、草地或者农田变为以混凝土为主的地面,过度放牧或开垦使草原变为荒漠,水库的建设使旱地变为水面等等。总而言之,人类已经和正在改变地表环境的结构。

2.改变了地表环境变化的进程

如果没有人类活动的影响,地表环境将按照自身演化的规律进行演化。人类活动的影响已经达到可以改变地表环境演化方向的程度。由于人类活动的影响,地表环境变化的速度也会发生改变。

3.改变了地表环境的物质分布

人类改变地表环境的物质分布表现在多个方面。一个典型的例子就是对水的控制。南水北调工程,把长江流域的水调到黄河流域,不仅会使长江入海径流量减少,而且会增加黄河流域的水量,从而使两个流域的水分循环发生变化。再

的含量大幅度增加;人类利用氟氯烃作为如,人类燃烧化石燃料,使大气中CO

2

制冷剂破坏了臭氧层;化肥的使用改变了地表环境中氮、磷、钾等元素的自然循环过程,导致了湖泊的富营养化;灌渠和水库的建设,增加了局部地区地面的水蒸发,从而使降水也增加。

4.改变了地表环境的能量平衡

人类改变了地面的结构,从而也就改变了地面的反射率,使地面接收的太阳辐射量增加或者减少,也就改变了地表环境的能量平衡。沙漠化使地面反射率增

加,后果是使地面接收到的太阳辐射减少,使地面温度降低;城市热岛效应使城市中心温度比周围地区温度高;由于水的热容量比较大,水库对热量的调节比较明显,从而使水库及其周围的气温日较差与年较差都较小。温室效应也是人类

浓度升高,改变地表环境能量平衡的绝好的实例:化石燃料燃烧使得大气中CO

2

强烈吸收地面长波辐射,导致地面温度升高。

5.对资源的消耗与破坏

人类在不断地开发利用自然资源。有些资源是可再生的,有些资源则是不可再生的。由于长期的开发利用,一些资源面临枯竭的危险。水资源分布在时间与空间上的不均匀性,也由于人类对水资源的不合理利用以及对水资源的污染,人类正面临着水危机。矿产资源是不可再生资源,并且矿产资源的储量是有限的。据估计,按照现在的发展速度,世界石油只能再用100~150年,煤可以再用150~250年,金属矿藏也将在不久的将来全部用完。资源的枯竭与破坏,为今后人类的生产、生活带来许多不便,为今后社会的发展带来困难。

当人类的发展活动与环境的承受能力相一致时,环境则向着有利于人类的方向发展,即良性发展,反之,就会发生恶性循环,从而环境问题就会出现。目前,世界围存在着六大问题:人口增长或人口膨胀问题、全球性气候变化问题、大气污染问题、物种灭绝问题、土地贫瘠化问题、生态平衡失调问题。

三、人地关系的发展和演变

人类的发展不可避免要直接或者间接伤害甚至破坏自然。在人类社会发展的初期阶段,即采集渔猎时代,人对自然的依赖性强,主要为依赖和适应。当时的生产力水平较低,由于缺乏改造和控制自然的能力,人类的生存与发展受到自然环境和自然资源的明显制约,人类主要靠大自然的“恩赐”而生存。在农业时代,人类的物质生产方式是以利用自然过程为特征的农耕和畜牧活动为主,直接作用于自然客体。由于生产力水平相对低下,活动的规模和围小,对自然界的利用强度低,因而其负面影响较小。

然而随着生产力的发展,工业革命、科技进步等让人类步入了新的时代,这个时代是让自然去适应自己,而不是自己去适应自然,人类对自然界的作用增强,存在着过分强调人类能动作用的思想和“人定胜天”的思潮。认为如果自然不适应自己,结果也只有一个,那就是被人类所颠覆,但是人类忘了,自己只能生存

在自然里,那么自然一消失,人类也就不可避免地消失,彻底地消失。

20世纪人类社会在科学技术上取得了巨大的进步,带来了世界上空前的经济发展和繁荣,然而人类社会也经历了两次世界大战的浩劫。在进入21世纪之初,地球表层的环境问题日益凸现,地球家园面临着人口、资源、环境与发展等一系列问题的严峻挑战。

四、人类活动与自然灾害的联系

如今人类对自然界的作用,不断得到回应和报复。正如恩格斯所指出:我们不要过分醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行报复。正如马克思所引用的一句名言所说:不以伟大的自然规律为依据的人类计划,只会带来灾难。

人类对自然资源和环境的不合理开发和利用,如滥垦、滥伐、滥牧、滥采、滥捕等,严重地破坏了整个自然生态系统,导致生态系统平衡严重失调,全球可耕地、森林、草原面积日益减少,物种锐减,土壤退化,水资源枯竭等一系列后果。

其中人类活动对自然灾害的影响具体表现在:

1.造成环境恶化,加剧成灾强度和频率。

2.诱发次生灾害,如滑坡、泥石流、水土流失、森林火灾等。

3.导致生态系统的承灾能力降低,使脆弱的生态环境更趋恶化。

4.破坏生产力,影响经济持续发展。

5.导致物种消亡,使人类赖以生存的生物资源日益减少。

6.造成环境污染,直接影响人类健康和生存。

有人曾经说过“人定胜天”,人类真的能够主宰大自然吗?显然,与整个地球表层环境相比,人类的力量还是显得很微小的。这些自然灾害一旦发生会造成大量的人员伤亡、物种消失和环境的破坏。人们对这些自然灾害的预测还不能达到很精确的程度。人与地球表层环境的关系,从人类诞生早期的环境对人类单向的影响为主,已经变为现在人类与地球表层环境相互作用、相互影响的格局。

在经历了那么多的自然灾害之后,我们不难发现,不仅是为了地球,也为了人类自身,只有人类与地球表层环境建立协调、可持续发展的关系,才能真正地长远发展。

考点提示 地表形态对聚落及交通线路分布的影响 全球气候变化对人类活动的影响 自然资源对人类生存与发展的意义 重大自然灾害发生的主要原因及危害 知识框架 考点解析 自然环境对聚落的影响 对乡村聚落的影响 地形 地形对乡村聚落的影响明显,河流较少的平原地区,地形比较完整、开阔和平坦,村落的形状多呈圆形或不规则的多边形,村落集中,且规模较大;而河网密度较大的平原地区或山区,村落沿河或谷地伸展,形态多呈带状,村落分散,且规模较小。 水源 聚落一般都尽量靠近水源,多沿河流两岸、湖泊四周分布。一般而言,在水源供给充足的地区,聚落比较集中,规模较大。在水源供给匮乏的地区,聚落比较分散且规模较小。在干旱的沙漠地区,聚落则分布在绿洲或地下水丰富的地区。 气候 降水:降水丰富的地区,聚落住宅房屋多为斜顶,有利于雨水下流;降水多,植被一般较好,建筑材料多为木竹;降水多,一般也较潮湿,故一些少数民族的竹楼和吊脚楼下部要架空,以利于通风隔潮。降水少的地区住宅屋顶为平顶,建筑材料多为土石,如黄土高原窑洞。 气温:气温高的地区,住宅墙壁薄,房间大,窗户小或出檐远以避免太多的阳光辐射;气温低的地方,墙壁厚,房间小,窗户大,以充分接受太阳辐射。 风向:冬季寒冷的地区,迎风的墙壁往往不开窗。在我国北方冬季盛行偏北风,因此窗户一般不朝北开,门也朝南开,院落布局也非常紧凑。

对城市聚落的影响 地形对世界城市分布的影响 地形城市分布区位优势 <200米的平原80%的大城市 地形平坦,开阔,利于基础设施建设,利于城市 扩展,减少投资,土壤肥沃,便于农耕(交通便 利) 热带地区的高原如巴西利亚、亚的斯亚贝 巴 低地湿热,高原凉爽 山区的沿河谷地如汾河谷地、渭河谷地 水源充足,水运条件便利,但进一步发展受地形 条件制约 气候对世界城市分布的影响 ①气候影响城市区位 影响因素:气温和降水。 影响分布:大部分城市分布在气候适中的中低纬度地带,降水适度的沿海地区,而荒漠干旱地区、高纬度寒冷地区,以及过分湿热的热带雨林地区,城市相对较少。 ②气候对城市内部结构和布局的影响 日照与街道方位。建筑物的日照条件与街道方位有关。城镇街道宜采取南北方向和东西方向的中间方位,即街道与当地子午线成30°~60°夹角。 风与城市规划。不同地区,不同季节,由于大气环流条件不同,风向不同,因此在进行城市规划时,要考虑污染大气的企业的布局与风向的关系。其原则是:第一,常年盛行一种主导风向的地区,应将向大气排放有害物质的工业企业布局在主导风向的下风向,居住区布局在上风向;第二,、在季风区,应使向大气排放有害物质的工业企业避开冬、夏季风对吹的风向,将其布局在与对吹风向相垂直的郊外;第三,在无主导风向的地区,将其布局在最小风频的上风向。 水对城市的影响 ①影响城市分布 原因:可作为重要的交通通道;能满足城市生活用水和生产用水的需要。 分布:有优良港湾的海岸地区和大河河口处;河流交汇处,水陆交通转运点、水运起点和湖岸地区。 ②影响城市形态:位于河流两岸的城市,往往呈带状或组团状。 矿产资源对城市的影响 ①依托矿产资源而形成和发展的城市 世界:英国伯明翰、美国匹兹堡、德国埃森和杜伊斯堡等。 中国:依托铁矿资源发展起来的如内蒙古的包头、四川的攀枝花、安徽的马鞍山等;煤炭工业城市如山西的大同、黑龙江的鹤岗等;依托石油资源发展起来的城市如新疆的克拉玛依、黑龙江的大庆、山东的东营等。 ②城市的规模:取决于矿产资源的蕴藏量和开采水平。 ③城市发展:“资源型城市”随资源的枯竭需考虑城市的转型,从而获得可持续发展。 河流地貌对聚落分布的影响 高原地区山区冲积平原 自然条件地势高、气候寒冷差较好

地理环境对文明发展的影响 摘要:进入新世纪以来,我国在各个方面均取得较大的进步,其中文化作为我国人们的精神食粮也取得较大的发展。文化的发展是一个非常复杂的过程,影响文化发展的因素也是非常多的,其中地理环境作为影响文化文章的重要因素,其在文化发展的整个过程中有着非常重要的作用。本文中笔者结合自身对于文化发展的研究,简要探析了地理环境对于文化发展的影响。 关键词:地理环境;文化发展;影响 引言 中华上下五千年,经历了这么久远的时间变迁,再加上人类大脑不断的开发和在地球上频繁的活动,形成了一定层级上的文化,也称之为文明。地理环境就是我们在文明发展道理上不可或缺的产物。其中文化发展与地理环境两者之间的关系既是文化地理学研究的重点也是文化史学研究的重要方面。地理环境是人们赖以生存的物质根本,是整个人类文明得以进步的文职源泉。同时在一定程度上对于人们文明的进步起到很大的限制作用。特别是在人类整体生产力比较低下的古代社会,地理环境给人类文明的发展起到非常大的作用。现阶段,随着人类科学技术的不断进步,地理环境和

人类文明发展之间的关系更加复杂,是一个非常值得大家深入研究的话题,这同时对于人类文明的进步也是非常重要的。 1.地理环境为整个人类文明的产生提供了全面的基础 众所周知,一个文明要想形成必须以一定的地域内部的物质条件为根本,同时这个一定的地域内部的地理环境在很大程度上给该地域内部的人类文明的产生产生了较大的影响。例如,举世闻名的四大文明古国的发源地分别为:尼罗河流域;中国的黄河流域;印度河盆地以及两河流域全部处在非常优越的亚热带、热带以及暖温带等适宜的地区,这在很大程度上也哺育形成了四个文明古国的优秀灿烂的文明。这些良好的地理环境在很大程度上也促进了这些文明的传 播和发展。 那么为什么优先在这些地区产生了优秀的文明呢?这 也是由于文明的产生以发展需要充足的剩余时间所造成的。人类只有拥有除了繁重的劳动以外的充裕的时间,才能进行其他形式的活动。在这些整体生产能力比较低下的古代世界,正是由于这些优越的地理环境在很大程度上解放了古代劳动人民的生产力,为古代人民生产力的大发展提供了肥沃的资源,这才有剩余劳动时间、剩余劳动成果的产生。当然,在我们强调自然环境对文明产生的基础作用时,绝不意味着要忽视人的能动作用。正如马克思所说的:自然条件的有利,

安徽大学 自然辩证法课程论文 浅谈人类社会发展与自然环境的关 系 姓名李文博 学院生命科学学院 专业生态学 年级硕士一年级 学号 D1******* 任课教师李明 完成时间2014年11月25日

浅谈人类社会发展与自然环境的关系 李文博 安徽大学、生命科学学院 摘要: 人类社会发展与自然环境是一个古老的话题,7000年前河姆渡先民就对周边的地理环境进行改造,并生存下来,以此开创“骨器时代”[1]。人类社会发展所需的生产资料来于自然环境,这就不可避免的对自然环境造成一定的破坏。随着人类社会的进步,破坏的程度逐步加深,尤其是工业革命以来,资本主义为了追求更大的经济利益,不惜以牺牲环境为代价。近年来,环境问题日益严重,是全世界的热点问题,亟待解决。本文就二者关系作简要叙述,并讨论如何正确、客观地处理二者之间的关系。 关键词:人类;社会发展;环境问题;破坏

Discussion on the relationship between the development of human society and the natural environment Qian Lifu Anhui University, School of Life Science Abstract: theDevelopment of human society and the natural environment is an old topic, Hemudu ancestors, which created a "bone age", transformed the surrounding geographic environment, and survived, 7,000 years ago. Necessary for the development of human society the means of production to the natural environment, the natural environment which inevitably cause some damage. With the progress of human society, the extent of the damage gradually deepened, especially since the industrial revolution, capitalism, the pursuit of greater economic benefits at the expense of the environment. In recent years, increasingly serious environmental problem, is a hot issue of the world, need to be addressed immediately. In this paper, a brief description on the relationship between human society and the natural environment, and discuss how to properly and objectively deal with the relationship of them. Keyword:Human; Social development; Environmental issue; Destroy

第十二讲第一课人类与地理环境的协调发展 枣庄一中东校高三 赵娟 【课型】复习课 【课时】1课时 【教学模式】探究总结、讲练结合 【教具】多媒体课件 复习过程考点一:人地关系思想的演变 【诱导点拨】:人地关系演变的“三”个阶段 采猎文明——崇拜自然; 农业文明——改造自然; 工业文明——征服自然。 【高考案例】

1、(1)图中A表示________,它是决定______时代经济增长的关键要素。 (2)分析影响工业文明时代经济增长主导要素的变化特征。 (3)在人类社会发展的四个阶段中,人地矛盾最为激化的阶段是________时代。试分析该阶段环境问题突出的主要原因。 (4)环境文明时代人地关系的基本特征是________,此阶段社会发展需要遵循哪些基本原则? 答案: (1)土地农业文明 (2)资本是工业文明早期经济增长的关键要素,随着时代发展,其影响力不断下降;土地对经济增长的影响力下降;科技进步对经济增长的影响力逐渐加强,后期成为关键要素;对劳动力素质的要求不断提高。 (3)工业文明人口压力巨大;片面追求经济增长;过度开发与利用自然资源;环境污染与生态破坏严重。 (4)社会、经济、生态协调发展持续性原则;公平性原则;共同性原则。 考点二:人类与环境之间的关系 ①人类占据一定环境空间,从环境中获取___________。 ②人类活动的_______要排放到环境中。

【典型题目】 2、图 12-7 为人类社会与环境关系模式图,读图回答 题 (1).人地关系中“环境反过来作用于人类社会”体现在图中 的( ) A .①箭头中 B .②箭头中 C .③箭头中 D .④箭头中 (2).人类要实现可持续发展,应合理开发和利用自然资源, 保持适度人口规模,处理好发展与环境的关系这符合()A .公 平性原则 B .持续性原则 C .共同性原则D 公开性原则 考点三:环境问题

专题六自然环境对人类活动的影响 基础知识点: 一.地形对农业、聚落和交通的影响 1.地形对农业的影响 一般而言,不同地形区的农业类型不同,如下表所示: 此外,地势平坦的地区,有利于大规模机械化作业,农业更易向专业化、规模化、商品化方向发展,如我国的三江平原、松嫩平原;而地形崎岖的地方,农业发展的规模将会受到制约,如我国的西南地区。 2.地形对聚落的影响 3.地形对交通的影响

二.气候及其变化对人类活动的影响 1、气候对人类活动的影 2.气候变化的原因、危害及其对策 (1)原因:自然原因是太阳的异常活动;人为原因是人口的增加和生产规模的扩大导致矿物 能源的使用量加大,向大气中排放的二氧化碳等温室气体增加,大气的保温效应增强,同时人类过度砍伐森林,致使绿色植物吸收大气中二氧化碳的能力下降。

(3)对策: 三.自然资源的开发与利用 1.水资源的利用 (1)水资源丰歉程度的指标是多年平均径流量。 (2)水资源利用的突出问题——水资源短缺,可按如下 思路分析: (3)我国南北方缺水类型不同:北方因气候较为干旱属水源性缺水,南方则多属于因水污染严重而导致的水质型缺水。 (4)解决水资源短缺的措施: A.开源:合理开发和提取地下水;修建水库跨流域调水解决水资源时空分布不均匀问题; 植树造林,涵养水源;海水淡化,人工增雨。 B.节流:发展节水农业;防止和治理的污染;加强水资源的管理,提高节水意识。 2.我国土地资源特点、问题及对策 (1)特点:土地资源利用类型多样,耕地比重小且分布不均,难以开发利用的土地所占比重 较大,土地资源后备储量不足,土地资源的破坏严重。 (2)存在问题:非农业用地占用耕地;水土流失、荒漠化、盐碱化、土壤污染现象严重,导 致土地资源破坏严重。 (3)对策:因地制宜、合理利用、科学管理、加强建设和保护。 3.我国的能源问题 (1)我国能源问题的现状:①浪费严重,能源短缺。②采煤会引起地面塌陷、农业减产和地面植被破坏。③煤、石油燃烧利用率不高,造成大气污染(烟尘、二氧化硫和氮氧化合物产生酸雨,汽车尾气产生光化学烟雾)。④农村使用植物燃料造成水土流失、土地沙化等生态问题,秸秆不能还田,造成土壤肥力下降、农作物减产等。 (2)解决我国能源问题的措施: ①进口石油采取多元化战略,建立石油储备体系;②加大能源勘探与开采,增加石油产量; ③加快西电东送、西气东输工程建设;④稳妥发展核电;⑤因地制宜地发展沼气、太阳能、水能、风能、海洋能等;⑥加大技术革新,发展清洁燃烧技术、洁净煤技术;⑦提高能源的利用率,提高公民节约能源的意识;⑧实现产业升级,适当限制能耗大的工业发展。

目录 摘要 (1) ABSTRACT (1) 一、地理环境对古希腊经济的影响 (2) (一)农工商共同发展 (2) (二)航海发达 (3) 二、地理环境对古希腊政治的影响 (4) (一)城邦林立 (4) (二)政治民主 (5) (三)殖民海外 (6) 三、地理环境对古希腊文化的影响 (6) 参考文献 (8) 致谢 (9)

浅论地理环境对古希腊文明的影响 摘要:地理环境对人类文明的产生、发展、衰亡有着重要的影响。地理环境对政治、经济、文化的影响更为突出。独特的环境造就了独特的文明。古希腊地理环境以多山、海岸线曲折、岛屿众多为主要特色。受古希腊地理环境的影响,古希腊文明呈现出以农工商共同发展、航海发达、城邦林立、政治民主、殖民海外、文化繁荣为主要特色。 关键词:地理环境;古希腊;影响 Abstract:Geographical environment of the human civilization, development, decline and fall has a significant impact. Geographical environment of political, economic and cultural influence is more prominent. The unique environment created a unique civilization. Geographical environment of ancient Greece to the mountainous, winding coastline and numerous islands as the main features. By the geographical environment of ancient Greece, ancient Greek civilization presented to the common development of farming, navigation development, city buildings, political democracy, colonialism abroad, and cultural prosperity for the main features. Keywords: geography; ancient Greek ; influnece 地理环境对人类文明有着重要的影响,地理环境并不能直接决定文明的发展,但对于文明的发展却产生了一定的影响。黑格尔在提到古希腊自然环境时说:“希腊全境满是千形万态的海湾。这地方普遍的特质便是划分为许多小的区域,同时各区域间的关系和联系又靠大海来沟通。我们在这个地方碰见的是山岭、狭窄的平原、小小的山谷和河流;这里没有大江巨川,没有开阔的‘平原流域’;这里山岭纵横,河流交错,几乎没有一个大面积的整块。”[1]古希腊独特的地理环境对古希腊文化的发展产生了更为巨大的影响。在一定程度上说,古希腊的地理环境造就了古希腊独特的文明。 古代希腊的地理范围以希腊半岛为中心,包括东面的爱琴海和西面的爱奥尼亚海的群岛和岛屿,以及现在土耳其西南部,意大利南部及西西里东部沿岸地区。地少山多、海岸线曲折、岛屿密布为其主要的地理环境特色。作为古希腊文明中

人类的发展与生态环境的关系 摘要随着社会生产力的发展,人类的活动已严重破坏了人与自然的和谐关系,环境 遭到污染,大气、水、土壤、海洋都遭到不同程度的污染,物种濒危,人口数量激增、自然资源枯竭、温室效应等一系列威胁人类生存的问题。这些问题大自然都给于了人类一定的报复,人类开始意识到环境问题的严重性,并采取一系列措施,保护我们共同的家园。人类只有处理好人与自然的关系,才能实现人与大自然的和谐相处,促进经济发展以及人类自身的发展和进步。 关键词人类及其活动环境与发展生态要素社会影响 人类社会的发展离不开周围的环境,我们每天的生活包括衣食住行都离不开自然环境,是它给我们提供了大量的我们需要的原料和能量,我们地球上的任何一种能源都来自于大自然,没有大自然我们就无法生存。随着生产力的迅速提高和经济规模的不断扩大,人类创造了前所未有的物质财富。但是,在人类创造了辉煌的工业文明的同时,却出现了全球范围内的环境破坏、资源过度消耗和贫富差距加大等问题,严重威胁和阻碍着人类社会的生存和发展。于是,人类不得不回过头来审视自己已经走过的发展道路,深刻反思沿袭已久的生存方式和思想观念,进而试图去寻找一条既能保证经济增长和社会发展,又能维护生态良性循环的全新的发展道路。这关系到全人类的现在和未来,关系到每个国家和每个公民的生死存亡,也关系到人们的生活质量,关系到人类发展进步的前景等许多方面的问题,意义相当重要。 在过去的几千年里,由于人类生活水平和生产能力的限制,人与自然处于相对平衡的状态。众所周知,人类的童年对自然充满了畏惧和崇敬,她臣服于自然并完全依附于自然。那时人类最主要的就是生存,与自然作斗争,人只是自然的一部分,不能对自然产生巨大的影响。随着生产力的发展,人类进入了农业文明时代,这时人类的物质活动和社会生活都日益复杂化,人与人、人与自然的关系也进入了新阶段,但人与自然的关系总体上表现为自然支配、控制着人,人与自然仍处于和谐的状态,但必须看到人利用自然的能力正在提高,而正是这种能力的不断积累最终导致人类文明的转型,从农业文明进入工业文明,伴随着文明的转型,人与自然的关系也发生了根本的变革,从人受自然奴役转变为人主导自然,大量的科学技术的运用使人改造自然的能力达到前所未有的地步,人类从进入工业文明以后对自然的改造程度超出了以前所有时代对自然的改造总和。但是一直以来人类一直追求经济的发展,人与人的关系占据主导地位,人与自然的关系并未真正被意识到,人类忽视了自己对自然的强大的作用力。 二十世纪50年代以来,随着人类文化和科学技术的发展,人类对自然界的影响与作用越来越大。现在,人类的足迹不仅几乎遍及整个生物圈,而且开始出现于太空与海底,扩展到由生物圈、大气圈、水圈、岩石圈组成的自然生态环境巨大系统。于是,人类有些忘乎所以,以为能够凭借技术而为所欲为。这样,生态系统对人类生存与发展的基础作用就被掩盖起来,直到出现了资源短缺、环境污染、生态失衡的严峻事实和由此造成的生存危机,人类才不得不重新思考自然环境、生态系统在人类社会生活中的意义与作用。人类对环境问题主要包括以下几方面:一是大气污染。全球每年因燃烧排入大气的二氧化碳达55亿吨。全世界有好几亿辆汽车,每年将排放多少二氧化碳和汽车尾气到大气层中。大量的工

《人类与地理环境的协调发展》的反思总结一.教材分析 “可持续发展”是整个地理教学的核心部分,可持续发展的观念是贯穿新教材的“纲”构建了高中地理教材的框架。基于前面学习的不断深入与铺垫,地理教育的最终目的就是帮助学生树立正确的自然观、发展观与环境观,意识到可持续发展的重要意义和必然性。本章是地理必修2的最后一部分内容,主要追溯人地关系思想的演变历程,直面当代的一些环境问题,探索未来人类可持续发展的途径。它是本书的总结和升华,因此,本章在教材中的地位是非常重要的。教材编排目的是通过学习来增强学生的可持续发展意识并将其转化为自身的行动,充分认识到人类与环境协调统一的重要性。 本章由两节组成,第一节介绍了人地关系思想的演变过程,从人地关系这个传统问题入手,对人地关系思想演变历程进行梳理,分析了环境问题产生的原因,指出协调人地矛盾的重要途径是实施可持续发展,并阐述了可持续发展的概念、内涵和原则。目的在于帮助学生更深刻地认识到环境问题不仅仅是一个技术问题和经济问题,它还是一个哲学问题、宗教问题、伦理问题。归根结底,它是文明问题,它深刻地揭示了传统工业文明的弊端,预示了一个新文明——生态文明的诞生。内容编排将按照“人地关系的演变——环境问题的表现——原因、分布——可持续发展的提出——实施可持续发展的必然性”这样的顺序作为主线展开。第二节分析了我国走可持续发展道路的必

然性。介绍了《21世纪议程》的基本内容,指出实施可持续发展的途径是发展循环经济,并通过案例说明实现循环经济的基本途径是清洁生产和发展生态农业。 二、课标要求 1、了解人地关系思想的历史演变 2、根据有关资料,归纳人类所面临的主要环境问题 3、联系《21世纪议程》,概述可持续发展的基本内涵,举例说明协调人地关系的主要途径 4、领悟走可持续发展之路是人类的必然选择;认识在可持续发展过程中,个人应具备的态度和责任 三.本章教学进度安排 本章教学时间5课时,其中第一节2课时,第二2课时,问题研究一课时 四.各节教学建议 第一节人地关系思想演变 重点:理解可持续发展的基本内涵,领悟走可持续发展的必要性。难点:1.可持续发展系统示意图的分析 2.如何帮助学生切身的感受到可持续发展的重要。 教学建议: 1.从人地关系思想演变入手,分析各个历史时期的成功经验和失败教训,认识人类走可持续发展道路的必然性。这正是地理教育的

第一单元区域地理环境与人类活动 第二节自然环境和人类活动的区域差异教案 【课题】自然环境和人类活动的区域差异 【课型】新授课 【教学目标】 1.知识与技能:了解区域差异的原因,通过对比日本、英国自然环境、经济发展等方面的差异,了解区域内部的共同性或相关性,理解区域间的差异性,学会区域差异 的比较方法;理解我国三大自然区、三大经济区的区域差异。 2.过程与方法:运用日本、英国区域差异的案例分析,学会研究区域差异的一般方法,并能将地理原理应用于实践活动中;借助“中国三大自然区图”和“东、中、西部 经济区图”,列表比较我国的区域差异,培养利用地图分析问题,解决地理问题的 能力。 3.情感态度与价值观:通过区域差异的学习,进一步明确地理环境各要素是相互影响、相互制约的关系,学会运用普遍联系的观点,分析解决实际问题。 【教学方法】列表比较法与案例教学法相结合 【学法指导】学习本课内容可以充分利用比较法。自然环境差异比较可从地理位置(纬度位置、海陆位置)、气候、地貌、地质、水文、土壤、植被等方面进行,并探究其原因;人类活动差异比较可以从农业生产类型和生产方式,工业,人口与城市,经济等方面。 【教学重点】:比较区域的自然环境和人类活动的差异,并探讨其原因 【教学难点】:比较区域的自然环境和人类活动的差异,并探讨其原因 【课时安排】:2课时 【教学过程】: (新课导入) 我国南北方传统民居存在着以下几个方面的差异:(1)北方民居正南正北的方位比较强;(2)北方民居的墙体严实厚重,南方民居的墙体轻薄;(3)从北到南,民居的屋顶坡度逐渐增大,房檐逐渐加宽。同学们想一想,造成南北方民居差异的原因是什么呢?要想解决这个问题,我们需要学习区域的相关知识。 (新课讲授) (一)区域差异 1、形成原因:不同区域所处的纬度、海陆位置不同,加上地形等自然要素的影响。 2、表现: (自主探究)自学教材内容,归纳区域差异的表现。 (二)区域差异比较——日本和英国 (自主探究)自主学习,分析日本和英国的区域差异,并总结出区域差异比较的方法。 1、自然环境的比较 (1)相似性 (2)差异性 产生的原因: 具体表现: 2、经济发展的比较 (1)相似性 (2)差异性 产生的原因:

自然环境对人类活动的影响教材分析 (1)举例说明地表形态对聚落、交通线路分布的影响 自然环境对人类活动的影响,可以从自然条件、自然资源、自然灾害三个方面加以认识。本条“标准”旨在学习自然条件对人类活动的影响。 学习自然条件对人类活动的影响,需要把握递进的三个观念。第一,自然条件是人类活动的基础。人类总是在一定的自然环境中从事活动的,自然条件对人类活动有着深刻的影响,甚至制约作用。例如,耕作农业主要分布在中低纬度较为湿润的或有足够灌溉水源的平原地区,不同地区的自然条件不同,种植的农作物、生产方式、作物熟制等也不同。第二,人类可以对自然条件进行改造。在人地关系中,人是具有主观能动性的因素,人类可以并且必需对不利于活动的一些自然条件进行改造,以满足生存和发展的需要。例如,坡地不适宜耕作,改造成梯田就可以耕作了。但是要注意,人类对自然条件的改造是有限度的,例如,较陡的山坡也不适宜建梯田。第三,随着经济、技术的发展,人类对自然条件的利用程度在不断加深、利用范围在不断扩展。 自然条件是多种多样的,人类活动也是多方面的,本条“标准”的设计思想是形成以上观念,而不是要系统学习各种自然条件对人类活动方方面面的影响。所以,按照案例教学的方法,在自然条件中选择地表形态为案例,并规定学习其对聚落和交通线分布的影响;并且,这种影响应通过举实际的事例说明,而不要求做纯理论的阐述。 (2)根据有关资料,说明全球气候变化对人类活动的影响 本条“标准”是上一条“标准”的深入,旨在学习自然条件的变化对人类活动的影响。人类根据一定的自然条件,形成比较稳定的活动方式。但是,自然条件总是在不断变化之中。长期微弱变化的积累,使得自然条件出现比较明显的变化,从而对人类已经形成的稳定的活动方式产生影响。“标准”规定以全球气候变化为例说明自然条件的变化对人类活动的影响。 由于全球变暖引起全世界的广泛关注,全球气候变化也成为近些年来地理学家研究的前沿领域。课程标准为了反映地理学研究的新成果,并紧密联系人类面临的环境问题,选择了全球气候变化的内容。从本条“标准”的要求来看,学习的重点不在全球气候变化本身,而是把全球气候变化看作是客观存在的事实,从而探讨其对人类活动的影响。因此,学习本条“标准”时,不必分析全球气候变化的原因,而应通过资料认识全球气候一直处于波动变化之中并呈现一定的变化周期。最好从地质时期、历史时期和近现代三个时间尺度给出气候变化资料,以使学生对全球气候变化有全面的认识。同时,还应给出地理环境和人类活动的相关资料,以供分析全球气候变化对地理环境及人类活动的影响。 需要注意的是,不能把全球气候变化狭义地理解成全球变暖。全球变暖是针对近些年气温增高而提的,并且强调人类活动的影响。全球气候变化则是就地理环境的演变而言的。“标准”要求学习全球气候变化,目的是使学生正确看待全球变暖的原因,即目前的全球变暖现象,本身是全球气候变化的正常体现,当然,人类活动可能对自然变暖的趋势起了加剧的作用。 (3)以某种自然资源为例,说明在不同生产力条件下,自然资源的数量、质量对人类生存与发展的意义 本条“标准”旨在学习自然资源对人类活动的影响。自然资源是人类活动与地理环境关系的纽带,是人类赖以生存和发展的物质基础,具有自然和社会的双重属性。自然资源是自然环境的组成部分,因此不成为社会发展的决定因素。但是,在一定的生产力水平下,自然资源的数量、质量及其开发利用程度,会对社会发展产生重要影响。人类通过生产活动,把自然资源变成有价值的社会物质财富,又使自然资源具有社会属性。自然资源与人类活动的关系还属于历史范畴,表现为在不同的生产力水平下(历史阶段)对自然资源的认识和利用存在着很大的差异,即随着生产力水平的发展,越来越多的自然要素成为自然资源,对同种自然资源的利用程度越来越深化。 本条“标准”基于上面的认识,改变以前高中地理课程系统讲述自然资源的状况,而是要求以某种自然资源为例,深刻认识自然资源对人类活动的影响,并且进一步以历史发展的观点看待自然资源数量、质量对人类活动的影响。把握本条“标准”应注意渗透可持续利用自然资源的观念。

从人与自然的关系谈建设生态文明的意义 谈到人与自然的关系,首先要研究人与自然关系的历史演变。文明作为反映物质生产成果和精神生产成果的总和,是标志人类社会开化状态与进步状态的范畴,也标志着人类社会生存方式的发展变化。人类社会的文明经历了原始文明、农业文明和工业文明三个时代。探讨人与自然之间的关系时可以发现,在不同的历史时代,人与自然之间的角色与地位是随着人类对于自然的认识水平及生产力的变化而变化的。 原始文明大约经历了400万年时间,在这漫长的发展历史中,人与自然之间基本处于一种相对和谐的关系,人与自然的关系是人类对自然的依赖,自然对人类的主宰。这一时期,人类对自然的创造力非常有限,即使造成对自然生态环境的破坏,自然环境从总体上也能较快的恢复平衡。社会发展到一万年左右,人类开始进入农业文明时代,这时人类与自然的关系产生了初步对抗,出现了相互竞争和相互制约的局面。随着对自然界认识的发展和“原始经验”的积累,人类组建以栽培作物和驯养动物取代采集和渔猎的部门,于是农业和畜牧业就发展起来,这从根本上改变了人类完全依赖、顺从自然的状况。但在以自然经济为基础的整个社会中,人类的生活方式主要以农牧为主,活动范围较小,而且该时期人口密度不大,所以人对自然的破坏和冲击力较小,在大多数情况下尚未超出环境容量,生态系统仍可维持大体上的平衡,人类仍能与自然界和谐相处。300多年前,以蒸汽机为标志的工业文明是人类利用科学技术控制和改造自然的时代。尤其20世纪以来,人类利用科学技术手段,对自然界进行强力征服和探索,以至于在短短的300多年间人类创造了比过去几千年农业文明所创造的财富总和还要多的物质成果。人们不再盲目崇拜自然,而是把自然当做被征服的对象,“人定胜天”、“人类中心论”成为人类与自然关系的主导理论,在这种理论的指导下,人类开始了对大自然的掠夺和破坏,以至于全球出现极其严重的自然资源枯竭、人口膨胀、大气污染、土地荒漠化和沙化、森林锐减、垃圾成灾、水污染等等,这些事实使人类逐渐认识到工业文明给人类带来的负面效应,从而对工业文明进行了深刻的反思。人类想要在地球上继续生存下去,则社会经济发展必须与自然的承载力相协调,必须转换人类的价值取向,从根本上调整人类与自然的关系并制约自身的行为,走可持续发展之路,实现人与自然的和谐相处,从而使社会步入一个新的发展阶段——生态文明时代。 从工业文明时代人与自然的关系中可以看出,人类已处于主导地位。当人的行为违背自然规律、资源消耗超过自然承载能力时就将导致人与自然关系的失衡,造成人与自然关系的不和谐。因此,人类要想实现文明的持续发展,不断提高自己的生活质量,就必须充分认识自然规律。从深层次分析人与自然的关系,可以看到人类本身就是自然的产物,人的生存、繁衍、发展都系要从自然界中获取物质与能量。人与自然自始至终都应保持一种共存共荣的关系,而不应相互对抗。因此,建立生态文明,必须着力培养人们正确的资源观念、环境意识和可持续发展理念,教育人们自觉保护好人类赖以生存的自然环境,形成新的生态伦理观。

期末复习六人类与地理环境的协调发展 一、选择题 1.环境问题产生的主要原因有( ) ①人口的压力过大②资源的不合理利用③大搞农田水利建设④片面追求经济的增长A.①②③B.②③④C.①②④D.①③④ 2.下列关于一定历史时期人地关系的叙述,正确的是( ) A.采猎文明时期,人受地的制约比较小B.农业文明时期,人地关系得到和谐发展C.产业革命之后,人地关系开始出现矛盾,局部地区产生环境问题 D.到了近代,人们对人地关系的认识逐渐走向系统化和科学化 3.下列做法,不符合公平性原则的是( ) A.荷兰围海造田B.石油输出国组织联合限产 C.非洲国家进口粮食弥补口粮不足D.日本为保护本国森林大量进口木材目前西部地区因生态环境破坏所造成的直接经济损失达1 500亿元。据此回答4~6题:4.据统计,目前西部的水土流失面积已占全国水土流失面积的62.5%,部分省区水土流失面积超过其土地面积的一半。这主要是因为( ) A.西部地区耕地面积少B.西部地区降水多且集中 C.西部地区植被破坏严重D.西部地区黄土面积广泛 5.为保护和恢复西部生态环境,应采取的措施是() ①尽量减少资源的开采②生态建设以恢复自然植被为主③重点地区实行严格的退耕还林还草措施④以经济发展为中心,从根本上解决粗放型经济模式 A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④ 6.西部严重缺水,生态环境恶劣,制约了经济的发展,为了改善水源紧张的状况,以下措施你认为最合理的是( ) A.退耕还林还草,提高植被覆盖率B.推广喷灌、滴灌等节水技术,发展节水农业C.向天山等地的冰川撒播黑炭,以增加融雪水量,大力发展绿洲农业 D.大规模利用人工降雨技术,增加降水量 7.标志着可持续发展从理论探讨走向实际行动的是 ( ) A.1972年人类环境会议通过《人类环境宣言》 B.1992年联合国环境与发展大会通过《21世纪议程》 C.1983年联合国成立环境与发展委员会 D.1994年《中国21世纪议程》 8.下列各项内容中属于生态服务的是( ) ①空气和水的净化②旱涝的缓解③土地荒漠化的加剧④臭氧的减少 A.①②B.②③C.①④D.③④ 9.我国水土流失最为严重的地区是( )

【同步教育信息】 一。本周教学内容: 第四章自然环境对人类活动的影响台风 第四节水资源对人类生存和发展的意义 1.本讲学习目标要求: (1)目标要求以某种自然灾害为例,简述其发生的主要原因及危害——(台风、泥石流、地震等等)了解台风的危害,加深对台风作为一种常发而又严重的灾害的理解,关注台风,关注环境;台风的预防是认识研究台风所要达到的最终目的。 (2)树立减灾防灾意识。 (3)以某种自然资源为例,说明在不同生产力条件下,自然资源的数量、质量对人类生存与发展的意义。 2。知识结构:

二。重点、难点 1。自然资源时空分布不均 2.台风的形成及台风灾害的危害、防治 三.具体内容 (一)灾害及其防御 1.气象灾害 (1)台风 概念:西北太平洋上热带气旋,中心附近最大风力在12级或以上(印度洋和大西洋上称为飓风)。注意台风四周风向的判别。 形成:热带或副热带海面温度在26℃的广阔洋面上,西北太平洋发生频率最高、强度最大。 危害:主要由强风、特大暴雨和风暴潮造成,我国登陆地区主要集中在广东、台湾、海南、福建等省。 措施:加强台风的监测和预报.对台风的探测主要是利用气象卫星。

(2)寒潮 概念:由强冷空气迅速入侵造成大范围的剧烈降温,并伴有大风、雨雪、冻害等现象。在秋末、冬季和初春时冷锋南下形成的。 影响范围:只有西藏、云南影响较小。 影响:带来严寒、大风、霜冻等恶劣天气(秋季、春季寒潮对农作物危害最大)。 (3)干旱—受灾面积最大的一种气象灾害 华北地区的春旱:由于春季降水少,同时气温上升速度快,蒸发量迅速加大,加之春季农业用水量猛增,造成的我国华北地区春季干旱的气象灾害. 江淮地区的伏旱:发生在梅雨之后,由于该地区受太平洋副热带高气压的控制,出现连续的晴朗、高温的天气形成伏旱.台风的到来可以缓解伏旱. 2.地质灾害-—滑坡和泥石流 3.我国几种灾害性天气的成因、特点及防治 灾害天气地区时间形成原因主要特点综合防治 梅雨江淮地区春末夏初江淮地区,冷暖 气团势均力敌 阴雨连绵-降水多 出现“空梅"—干 旱 降水多—排水 出现“空梅”—引水灌 溉 伏旱长江中下 游地区 7月 梅雨过后,在单 一的副热带高压 控制下 天气酷热少雨、抗 旱任务艰巨 组织抗旱,若有台风雨 形成,可缓解旱情 台风东南沿海夏秋热带海面上形成 的一种强烈的热 带气旋 狂风暴雨 及时预报,作好抗台风 过境准备;建立健全减 灾工作的政策法规体 系;营造沿海防护林, 提高公众灾害意识 春旱华北3~5月夏季风未到降水少,气温回升 快 引水灌溉 夏涝华北6~8月夏季风来得早, 影响时间长,降 水强度大 洪涝灾害 低洼地排水,河流疏浚, 增加入海口 “倒春寒”东部季风 区 3~5月 极地大陆气团势 力强盛 春季出现强低温、 雨雪天气 薄膜覆盖等 寒潮除青藏高 原以外的 广大地区 冬季 强冷空气迅速入 侵 大风、雨雪、冻害, 时间长,范围广, 秋春季危害最大 加强警报,作好防寒准 备

大学 自然辩证法课程论文 浅谈人类社会发展与自然环境的关 系 姓名文博 学院生命科学学院 专业生态学 年级硕士一年级 学号 D1*******

任课教师明 完成时间2014年11月25日 浅谈人类社会发展与自然环境的关系 文博 大学、生命科学学院 摘要: 人类社会发展与自然环境是一个古老的话题,7000年前河姆渡先民就对周边的地理环境进行改造,并生存下来,以此开创“骨器时代”[1]。人类社会发展所需的生产资料来于自然环境,这就不可避免的对自然环境造成一定的破坏。随着人类社会的进步,破坏的程度逐步加深,尤其是工业革命以来,资本主义为了追求更大的经济利益,不惜以牺牲环境为代价。近年来,环境问题日益严重,是全世界的热点问题,亟待解决。本文就二者关系作简要叙述,并讨论如何正确、客观地处理二者之间的关系。 关键词:人类;社会发展;环境问题;破坏

Discussion on the relationship between the development of human society and the natural environment Qian Lifu Anhui University, School of Life Science Abstract: theDevelopment of human society and the natural environment is an old topic, Hemudu ancestors, which created a "bone age", transformed the surrounding geographic

兰州商学院 本科生毕业论文(设计) 开题报告 论文(设计)题目:人类对自然环境的影响学院、系:统计系 专业 (方向):统计 年级、班: 08统计(1)班 学生姓名:陈娟娟 指导教师: 2011 年11 月25 日

“人类对自然环境的影响” 摘要 本文开始先阐述人类自起源至今与自然环境的关系,表明人类对自然环境的影响自古有之,引出当今世界的一大主题:人类发展对自然环境的影响。而后,文章主要从各种环境问题入手,分别对当前世界各种严峻的环境问题一一列举,主要是:人口急剧增长对环境的影响、土地资源、森林资源锐减、矿产资源过度利用带来的各种环境问题作出详尽的分析论证,又从辩证唯物主义的角度对其原因进行了深刻的思考,深切剖析了各种环境问题的起因和对自然环境及人类生活的带来的各种影响,并提出自己的观点和看法。最后,突出文章的主题,呼吁人类爱护自己赖以生存的自然环境。 目录 一、摘要 (1) 二、正文部分 (2) 参考文献 (16)

“正文部分” “人类对自然环境的影响” 自有人类始即有环境问题。人类对自然环境的影响自古有之,它是随着社会生产力的发展而发展的。当前世界面临的主要问题之一就是人类与自然环境之间的矛盾。环境问题产生于人类社会发展和经济活动不断加强的同时,由于社会发展中一些不合理的作法破坏了自然界物质循环和能量传输的基本规律,造成环境恶化,危及人类生活。要解决已出现的环境问题,预防新环境问题产生,就要总结历史经验教训,按自然规律办事,只有这样才能寻求解决环境问题的根本途径。自然环境是人类生活、社会存在和发展的自然基础,更是社会物质生活正常进行必备的条件,对人类的一切经济活动都起着极大的制约作用。 从古自今,为改造自然,人类不断与自然环境进行着斗争,给环境带来了深刻影响,但在各个不同的社会发展时期又存在极大的差异。人类对自然环境的影响是随着人类发展、人的思维能力和社会生产力水平不断提高而变化的。 自诞生之日起,人类就必须在已有着几百万物种的自然环境中进行激烈的争斗。起初,人类必须在与其他物种共处的居住区内获得自己的位置:随后,在争夺食物与安全的竞争中,人类逐渐占据了上风;不久,人类凭借聪慧的大脑、灵巧的双手以及精巧的工具作为武器和掩护体,人类在与其他动物的竞争中掌握了绝对的优势;至此人类成

从自然生态环境看古文明兴衰 陈雪洁 08国际经济与贸易5班 3208005082 【摘要】就环境科学而言,“环境”的含义应是:“以人类社会为主体的外部世界总体”,而文化是指人类对环境的社会生态适应。从历史进程来看,自然生态环境不是决定人类文明的唯一原因,但却是影响人类文明,特别是古文明兴衰的重要因素。得天独厚的自然生态环境孕育了人类灿烂的文明,产生了如古埃及文明、华夏文明、古巴比伦文明、印度和希腊文明等。但同时,环境的变迁以及人类文明的进一步发展所导致的生态环境的恶化也威胁着人类的生存争文明的延续。下面我将通过分析人类文明兴衰与自然生态环境的关系,力图说明,人类只有摒弃以牺牲环境为代价的传统经济模式,建立一种新的人与自然和谐发展的生态经济模式,构建一种全新的生态文明社会,才能实现人类与地球生态系统的可持续发展。 【关键词】人类文明起源衰亡自然生态环境破坏关系 一、古人类文明起源与自然生态环境的关系 在人类的早期,生产力水平极端低下,人口的分布及文明的形成主要受自然生态环境的影响。古代农耕的自然村落一般都分布于河流的两岸,河流成了古代文明的摇篮,这也形成了现在所谓的“大河文明”。 1.古巴比伦文明的起源 从新石器时代起,幼发拉底和底格里斯两条大河哺育了许多农业村落。约公元前3000年,从外部迁移到伊拉克南部干旱无雨地区的苏美尔人利用河水灌溉农田并在生产中发明了世界上最早的文字楔形文字,从而创造出一批最早的城市国家和灿烂的苏美尔文明。在苏美尔人的影响下,两河流域本地说塞姆语的阿卡德人加入了历史舞台,并先后和苏美尔人并肩建立了阿卡德和乌尔第三王朝两个帝国,之后的历史时间里,苏美尔文明不断向周围扩大发展成为巴比伦文明。在古巴比伦文化中,我们记住了一个地点—美索不达米亚。美索不达米亚是古巴比伦王国的所在地(今伊拉克共和国境内),是巴比伦文明的发源地,同时也是欧洲农业的摇篮。 2.华夏文明的起源 中国的黄河流域是中华文明发祥地之一。早期黄河流域气候温和,湿润多余,沿河两岸植被茂密,动物出没。先民们在物产丰富的沿河各地带开荒耕地,狩猎于林中,捕鱼在河里。70万年前的蓝田猿人,旧石器时代的丁村人、河套人,都在这里栖息繁衍;新石器中期的仰韶文化、龙山文化,也都发源在黄河流域;这儿也是中国古代政治,文化的中心,如咸阳、西安、洛阳、开封、商丘等都是在黄河流域孕育而形成的物质基础。 3.古埃及文明的起源 非洲的古埃及文明是吸吮尼罗河乳汁长大的,发源于非洲中部高原的尼罗河,水量充沛,每年都携带着大量的肥沃泥沙向北流入地中海,这使尼罗河下游两岸成为非洲最肥沃的土