第2节 细胞的多样性和统一性

课前自主预习案

一、显微镜的使用[填图

]

二、原核细胞和真核细胞 1.分类依据[填图

]

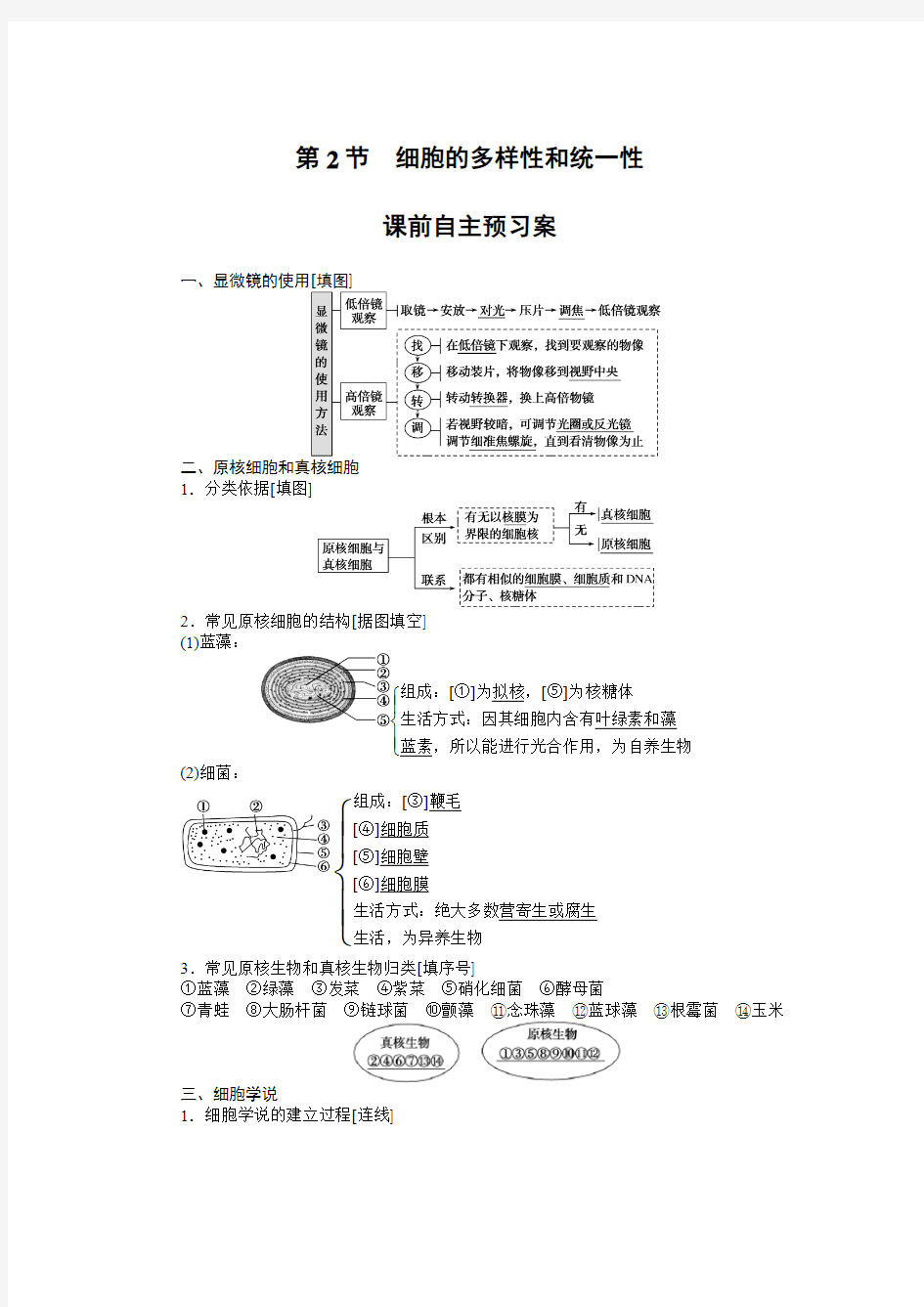

2.常见原核细胞的结构[据图填空] (1)蓝藻:

?????

组成:[①]为拟核,[⑤]为核糖体

生活方式:因其细胞内含有叶绿素和藻

蓝素,所以能进行光合作用,为自养生物

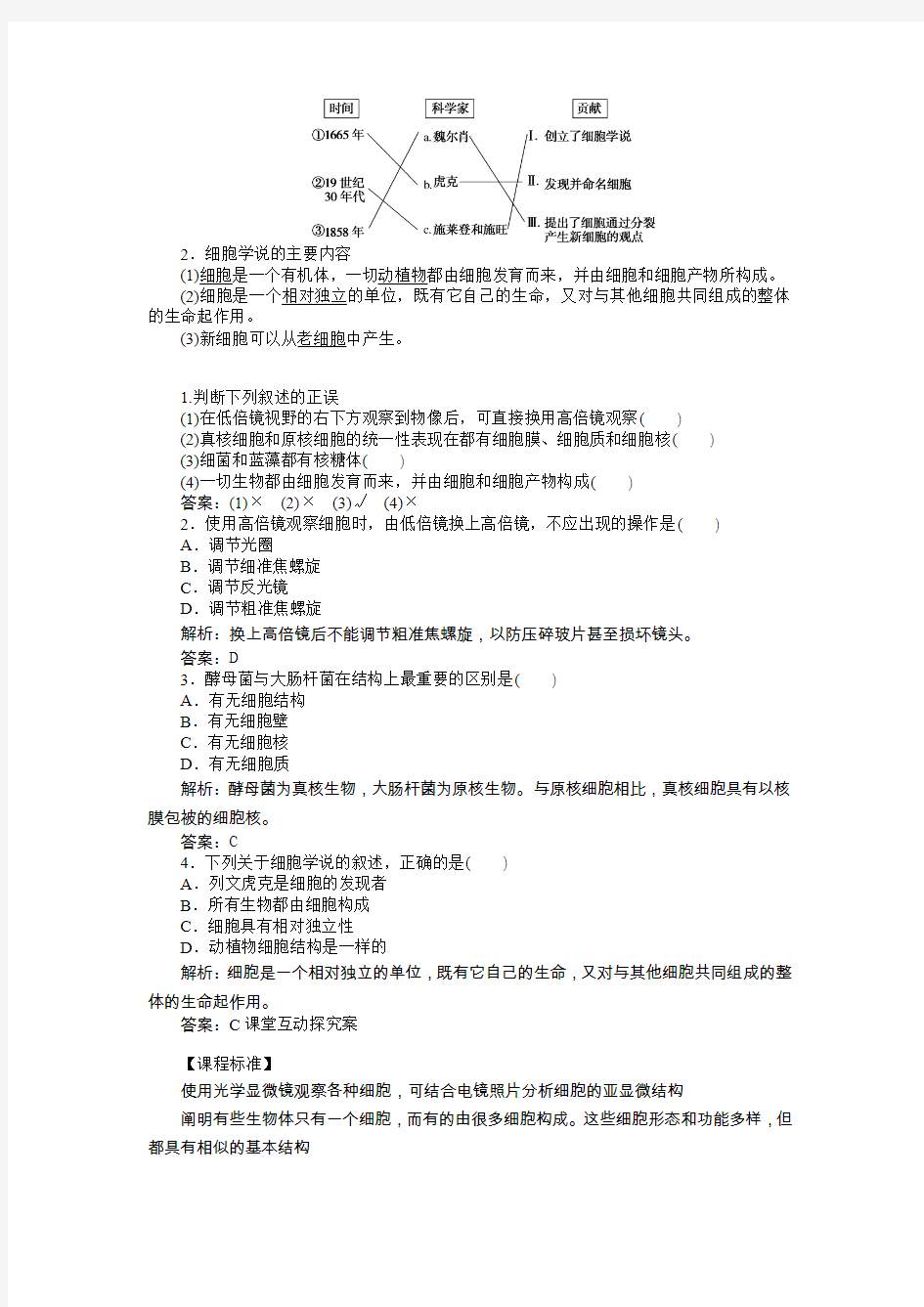

(2)细菌:

????? 组成:[③]鞭毛

[④]细胞质

[⑤]细胞壁

[⑥]细胞膜

生活方式:绝大多数营寄生或腐生

生活,为异养生物

3.常见原核生物和真核生物归类[填序号]

①蓝藻 ②绿藻 ③发菜 ④紫菜 ⑤硝化细菌 ⑥酵母菌

⑦青蛙 ⑧大肠杆菌 ⑨链球菌 ⑩颤藻 ?念珠藻 ?蓝球藻 ?根霉菌

?玉米

三、细胞学说 1.细胞学说的建立过程[连线]

2.细胞学说的主要内容

(1)细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成。

(2)细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用。

(3)新细胞可以从老细胞中产生。

1.判断下列叙述的正误

(1)在低倍镜视野的右下方观察到物像后,可直接换用高倍镜观察()

(2)真核细胞和原核细胞的统一性表现在都有细胞膜、细胞质和细胞核()

(3)细菌和蓝藻都有核糖体()

(4)一切生物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物构成()

答案:(1)×(2)×(3)√(4)×

2.使用高倍镜观察细胞时,由低倍镜换上高倍镜,不应出现的操作是()

A.调节光圈

B.调节细准焦螺旋

C.调节反光镜

D.调节粗准焦螺旋

解析:换上高倍镜后不能调节粗准焦螺旋,以防压碎玻片甚至损坏镜头。

答案:D

3.酵母菌与大肠杆菌在结构上最重要的区别是()

A.有无细胞结构

B.有无细胞壁

C.有无细胞核

D.有无细胞质

解析:酵母菌为真核生物,大肠杆菌为原核生物。与原核细胞相比,真核细胞具有以核膜包被的细胞核。

答案:C

4.下列关于细胞学说的叙述,正确的是()

A.列文虎克是细胞的发现者

B.所有生物都由细胞构成

C.细胞具有相对独立性

D.动植物细胞结构是一样的

解析:细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用。

答案:C课堂互动探究案

【课程标准】

使用光学显微镜观察各种细胞,可结合电镜照片分析细胞的亚显微结构

阐明有些生物体只有一个细胞,而有的由很多细胞构成。这些细胞形态和功能多样,但都具有相似的基本结构

描述原核细胞与真核细胞的最大区别是原核细胞没有由核膜包被的细胞核

【素养达成】

1.通过使用高倍镜观察细胞的实验,体会细胞的多样性。(科学探究)

2.结合细菌、蓝藻和植物细胞的结构分析,概述原核细胞和真核细胞的区别与联系。(科学思维)

3.通过阅读科学史,说出细胞学说建立和修正的过程。(社会责任)

北宋诗人晏殊有个名句“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”,大家看看下面的四幅图片,是否有“似曾相识”的感觉。

请分辨图中一共有几种细胞?你能说出它们的名称吗?它们有哪些共同的结构?

探究点一高倍显微镜的使用

【师问导学】

1.下图分别是在显微镜中所观察到的物像,请分析回答下列问题:

(1)A图实物的形状是q字母,B图实物的位置在哪里?左下方。

(2)C图物质的实际流动方向是逆时针还是顺时针方向?逆时针。

2.如果在显微镜的视野中发现一处污物,如何快速确认该污物位置(装片、目镜、物镜)?

答案:判断方法如下:

3.低倍镜和高倍镜视野的有关计算

(1)若在目镜×10、物镜×10的低倍镜视野中看到呈一行排布的16个完整的细胞(如图1),将物镜换成×40的高倍镜之后,视野中能看到几个完整的细胞?________。

解析:显微镜的放大倍数是目镜和物镜放大倍数的乘积,放大倍数是指长度或宽度。放大倍数与细胞数成反比关系。

答案:4个

(2)若在目镜×10、物镜×10的低倍镜中看到64个细胞充满视野(如图2),将物镜换成×40的高倍镜之后,视野中能看到几个完整的细胞?________。

解析:显微镜看到的视野范围和放大倍数的平方成反比关系。故为64÷(42)=4。

答案:4个

【智涂笔记】

1.显微镜使用中的6个易错点

(1)调节粗准焦螺旋使镜筒下降时,双眼要注视物镜与玻片标本之间的距离,当物镜快接近玻片标本时(距离约为0.5 cm)停止下降。

(2)使用显微镜的基本原则是“先低后高不动粗”,即先用低倍镜观察,再使用高倍镜,换用高倍镜时只能使用细准焦螺旋,不能使用粗准焦螺旋。

(3)显微镜的放大倍数是指长度或宽度的放大倍数,不是面积的放大倍数。

(4)

(5)(用凹面反光镜)使视野明亮,再调节细准焦螺旋。

(6)观察颜色深的材料,视野应适当调亮,反之则应适当调暗。

2.显微镜下细胞数目的两种计算方法

若视野中的细胞为单行,计算时只考虑长度和宽度;若视野中充满细胞,计算时则要考虑面积的变化。

(1)若视野中为一行细胞,高倍镜下细胞数量与低倍镜下细胞数量之比等于其放大倍数之比的倒数。

(2)若视野中充满细胞,则高倍镜下细胞数量与低倍镜下细胞数量之比等于其放大倍数之比的倒数的平方。

【师说核心】

1.显微镜的使用

(1)低倍镜:取镜→安放→对光→压片→调焦→观察。

(2)高倍镜使用的“四字诀”

2.目镜与物镜的结构及其长短与放大倍数之间的关系

(1)目镜越长,放大倍数越小;反之则放大倍数越大。

(2)物镜越长,放大倍数越大,距装片距离越近,如H1;反之则放大倍数越小,距装片距离越远,如H2。

3.显微镜的成像特点

(1)显微镜下所成的像是倒立、放大的虚像。倒立是指上下、左右均是颠倒的,相当于将观察物水平旋转180度。

(2)要移动物像至中央时,物像位于哪个方向,应向哪个方向移动装片。

4.

【检测反馈】

1.观察细胞结构时,下列说法正确的是()

A.低倍镜下物像清晰,换高倍镜后视野变暗,应首先调节细准焦螺旋

B.观察无色的洋葱鳞片叶外表皮细胞中的液泡,应把视野调亮

C.视野中有异物,转动目镜发现异物不动,移动装片也不动,则异物在物镜上

D.若观察到的视野一半亮一半暗,则需要调节光圈

解析:换高倍镜后视野变暗,可调节光圈;观察无色的洋葱鳞片叶外表皮细胞中的液泡,应把视野调暗;异物只可能在物镜、目镜或装片上,移动装片和转动目镜,异物不动,则异物在物镜上;若观察到的视野一半亮一半暗,则需要调节光圈或处理材料。

答案:C

2.如图所示,甲图中有目镜、物镜,乙和丙分别表示不同物镜下观察到的图像。下列描述正确的是()

A.观察物像丙时应选用甲中①④⑥组合

B.从图中的乙转为丙,正确的调节顺序为:转动转换器→调节光圈→移动装片→转动细准焦螺旋

C.若丙是由乙放大10倍后的物像,则细胞的面积增大为原来的10倍

D.若丙图观察到的细胞是位于乙图右上方的细胞,从图中的乙转为丙时,应向右上方移动装片

解析:丙图是乙图放大后的物像,应选用甲图中②③⑤组合;由低倍物镜转换成高倍物镜的操作为:移动装片→转动转换器→调节光圈或反光镜→转动细准焦螺旋;显微镜的放大倍数是指长度或宽度的放大倍数,而不是面积的放大倍数;物像偏向哪个方向,则应向哪个方向移动装片才能使其居于视野中央。

答案:D

探究点二细胞的多样性和统一性

【师问导学】

下列各图分别表示几种生物的基本结构。请据图回答下列问题:

1.图中属于原核生物的是哪几种?它们和真核生物最本质的区别是什么?

答案:属于原核生物的是[A]细菌和[B]蓝藻,它们和真核生物最本质的区别是无以核膜为界限的细胞核。

2.研究表明,原核生物都是单细胞生物,那么单细胞生物都是原核生物吗?试举例说明。

答案:单细胞生物不一定是原核生物,如单细胞动物(如草履虫)、单细胞植物(如绿藻)、单细胞真菌(如酵母菌)都是真核生物。

3.C图所示生物是原核生物、真核生物还是病毒?

答案:C是病毒,没有细胞结构,既不是原核生物,也不是真核生物。

4.D图展示了哺乳动物的平滑肌细胞,其遗传物质在存在方式上不同于其他三种生物的特点是什么?

答案:遗传物质DNA与蛋白质结合形成染色体。

5.结合上图分析:细胞学说中的“一切动植物”能不能修改为“一切生物”?

答案:不能。因为一切生物包括病毒,病毒没有细胞结构。

6.细胞学说中已经被修正的是哪一项?

答案:1858年,德国的魏尔肖将“新细胞可以从老细胞中产生”修正为“细胞通过分裂产生新细胞”。

【智涂笔记】

1.常见的原核生物和真核生物

(1)原核生物种类较少,仅有衣原体、支原体、细菌、放线菌、蓝藻等生物。巧记方法:“一支细线很难找”(衣、支、细、线、蓝藻)。

(2)真核生物包括单细胞的原生动物(如常见的草履虫、变形虫、疟原虫)、高等动植物、单细胞绿藻(如衣藻)、单细胞的真菌(如酵母菌)等。

2.识名巧辨原核生物的方法

(1)“菌”类的判断:凡菌字前面有“杆”字、“球”字、“弧”字及“螺旋”字的都是细菌。而酵母菌、霉菌及食用菌则为真核生物。

(2)“藻”类的判断:藻类的种类很多,常见的藻类有蓝藻(如念珠藻、颤藻、螺旋藻、发菜等)、红藻(如紫菜、石花菜等)、褐藻(如海带、裙带菜等)、绿藻(如衣藻、水绵、小球藻、团藻等)。其中蓝藻为原核生物,其他藻类均为真核生物。

【师说核心】

2.细胞的统一性

(1)真核、原核细胞的共性:均有细胞膜、细胞质,均以DNA分子作遗传物质,都有核糖体。

(2)细胞学说揭示了细胞统一性和生物体结构的统一性。

3.细胞结构统一性和差异性的图解

4.常见原核、真核生物从属关系辨析

5.细胞学说的建立

【检测反馈】

1.如图是几种常见的单细胞生物结构示意图,下列有关该组生物的叙述错误的是()

A.图中各细胞中都有两种核酸

B.具有核膜、核仁的细胞是①②③

C.生物②③④一定是异养生物

D.单细胞生物既有原核生物,又有真核生物

解析:图中①为衣藻,属于单细胞真核生物;②为草履虫、③为变形虫,二者都是单细胞真核生物;④为细菌、⑤为蓝藻,二者都是原核生物。有的细菌为自养生物,如硝化细菌。只要有细胞结构的生物就同时存在两种核酸。

答案:C

2.夏季,人们由于饮食不洁易引起腹泻,其病原微生物主要是痢疾杆菌。下列关于痢疾杆菌的叙述正确的是()

A.细胞中没有线粒体、核糖体等复杂的细胞器

B.细胞中具有拟核,核内有染色体

C.具有细胞膜和细胞壁

D.痢疾杆菌的DNA呈线型

解析:痢疾杆菌属原核生物,其细胞中没有线粒体等复杂的细胞器,但有核糖体;细菌细胞中没有成形的细胞核,具有拟核,拟核中的DNA裸露呈环状,其上无蛋白质,不构成染色体;细菌有细胞壁和细胞膜等结构。

答案:C

3.下列哪一项说法不符合细胞学说主要内容()

A.生物都是由细胞构成的

B.细胞是一个相对独立的单位

C.新细胞都是从老细胞中产生的

D.细胞的作用既有独立性又有整体性

解析:除病毒、类病毒和朊病毒外,生物体都是由细胞构成的,病毒无细胞结构。

答案:A

【网络建构】

【主干落实】

1.原核细胞与真核细胞最大的区别在于原核细胞没有以核膜为界限的细胞核。

2.原核生物主要有细菌、蓝藻、支原体等。

3.细胞的统一性表现为都有细胞膜、细胞质、核糖体和与遗传有关的DNA。

4.细胞学说的主要观点:(1)细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成。(2)细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用。(3)新细胞可以从老细胞中产生。

5.细胞学说揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性。

?问题探讨·教材P7

1.提示:从图中至少可以看出5种细胞,它们分别是:红细胞、白细胞、口腔上皮细胞、正在分裂的植物细胞和洋葱表皮细胞。这些细胞共同的结构有:细胞膜、细胞质和细胞核(植物细胞还有细胞壁,人的成熟红细胞没有细胞核)。

2.提示:细胞具有不同的形态结构是因为生物体内的细胞所处的位置不同,功能不同,这是细胞分化的结果。例如,红细胞呈两面凹的圆饼状,这有利于与氧气充分接触,起到运输氧气的作用;洋葱表皮细胞呈长方体形状,排列紧密,有利于起到保护作用。

?实验·教材P7

1.提示:使用高倍镜观察的步骤和要点是:

(1)首先用低倍镜观察,找到要观察的物像,移到视野的中央。

(2)转动转换器,用高倍镜观察,并轻轻转动细准焦螺旋,直到看清楚材料为止。

2.提示:这些细胞在结构上的共同点是:有细胞膜、细胞质和DNA,植物细胞还有细胞壁。各种细胞之间的差异和产生差异的可能原因是:这些细胞的位置和功能不同,而结构是与功能相适应,这是个体发育过程中细胞分化产生的差异。

3.提示:从模式图中可以看出,大肠杆菌没有明显的细胞核,没有核膜,细胞外有鞭毛等。

?思考与讨论·教材P10

提示:并非所有细胞都有细胞核,例如,人成熟的红细胞就没有细胞核。细菌是单细胞生物,蓝藻以单细胞或以细胞群体存在,它们的细胞与植物细胞和动物细胞比较,没有以核膜为界限的细胞核,而有拟核。拟核与细胞核的区别主要有两点:(1)拟核没有核膜,没有核仁;(2)拟核中的遗传物质不是以染色体的形式存在,而是直接以DNA的形式存在。

?练习·教材P12

1.B

2.提示:

(1)人体皮肤:本切片图像中可见上皮组织的细胞、角质保护层细胞(死亡)和皮下结缔组织中的多种细胞。迎春叶:表皮细胞(保护)、保卫细胞(控制水分蒸发和气体进出)、叶肉细胞(光合作用)、导管细胞(运输水和无机盐)、筛管细胞(运输有机物)等。

(2)动植物细胞的共同点为:都有细胞膜、细胞质和细胞核;不同点为:植物细胞有细胞壁、液泡,植物细胞一般还有叶绿体。

(3)因为它们都是由多种组织构成的,并能行使一定的功能。例如,人体皮肤由上皮组织、肌肉组织、结缔组织和神经组织共同构成,人体皮肤有保护、感受环境刺激等功能;迎春叶由保护组织(表皮)、营养组织、机械组织和输导组织等构成,有进行光合作用、运输营养物质等功能。

3.提示:原核细胞和真核细胞的根本区别是:有无以核膜为界限的细胞核。即真核细

胞有以核膜为界限的细胞核;原核细胞没有以核膜为界限的细胞核,只有拟核,拟核的结构比细胞核简单。

它们的区别中又包含着共性:细胞核和拟核的共同点是都有遗传物质DNA,体现了彼此之间在生物进化上的联系。

拓展题

提示:需要。基因的表达需要在完整的细胞中完成,需要细胞内各种结构的密切配合。如目前利用基因工程获得的“超级绵羊”、“超级鱼”等,需要将基因转入细胞才能完成。所以,基因、细胞都应重点研究。

第一章章尾

?自我检测·教材P14

一、概念检测

判断题 1.× 2.× 3.√

选择题 1.C 2.D 3.B

画概念图

3个问号分别表示的连接词是:不具有、具有、具有。

二、技能应用

提示:假定人脑每个细胞完全充满水,一个脑细胞的平均大小为1.5×10-15m3。如果脑细胞是简单的立方体,那么平均大小的脑细胞每边长度约为1.14×10-6 m。

三、提示:略

课后分层检测案2细胞的多样性和统一性

授课提示:对应学生用书130页

【基础巩固练】

1.用光学显微镜观察装片时,下列操作正确的是()

A.将物镜对准通光孔

B.先用高倍镜观察,后用低倍镜观察

C.移动装片可确定污物在物镜上

D.使用高倍镜时,用粗准焦螺旋调节

解析:用显微镜观察时,应先用低倍镜再用高倍镜;移动装片时,根据视野变化的特点可以确定污物是否在装片上,但并不能据此确定污物是在物镜上还是在目镜上;使用高倍镜时,要用细准焦螺旋调节。

答案:A

2.实验中用同一显微镜观察同一装片4次,每次仅调整目镜或物镜和细准焦螺旋,结果得到下面4幅图。其中视野最暗的是()

解析:从4幅图中看出:细胞数目越少,细胞体积越大,说明放大倍数越大,视野亮度就越暗。

答案:A

3.下列关于使用显微镜观察组织切片的说法,正确的是()

A.物镜越长,放大倍数越大,视野范围越大,每个细胞的物像越大

B.看清物像时,使用与盖玻片间距离越大的物镜,看到的细胞越小,视野中细胞数目越多

C.换用较长的目镜,看到的细胞数目增多,视野变暗

D.换用较长的物镜,看到的细胞数目减少,视野变亮

解析:物镜越长,放大倍数越大,使用时镜头离载玻片的距离越小;放大倍数越大,物像越大,视野范围也就越小,透光量越少,视野越暗。

答案:B

4.英国研究人员发现,存在于地球3万米高空同温层的芽孢杆菌,可用在微生物燃料电池中作为一种高效发电机,下列生物与芽孢杆菌结构相似的是()

A.黑藻B.草履虫

C.蓝藻D.艾滋病病毒

解析:芽孢杆菌属于原核生物,蓝藻也属于原核生物,黑藻、草履虫都属于真核生物,而艾滋病病毒无细胞结构。

答案:C

5.发菜细胞群体呈黑蓝色,状如发丝;生菜是一种绿色植物,两者分别因与“发财”和“生财”谐音而备受百姓青睐。下列属于发菜和生菜的相同点的是() A.是真核生物B.含有叶绿体

C.是自养生物D.有核膜

解析:发菜是蓝藻的一种,属于原核生物,生菜属于真核生物。发菜不具有叶绿体和核膜,但是具有藻蓝素和叶绿素,能进行光合作用,所以发菜和生菜都是自养生物。

答案:C

6.下图所示的细胞可能是()

A.酵母菌B.原核细胞

C.动物细胞D.植物细胞

解析:由题图可知,该细胞无成形的细胞核,属于原核细胞。

答案:B

7.下列关于HIV病毒、幽门螺杆菌、人体肿瘤细胞的叙述,正确的是()

A.都含有细胞膜

B.都具有增殖能力

C.都属于原核生物

D.都含有核糖体

解析:HIV病毒无细胞结构,不含有核糖体,但可增殖。

答案:B

8.成年人大约由1014个细胞组成,这些细胞的共同点是()

A.形态相似

B.大小相似

C.结构与功能相统一

D.功能相似

解析:多细胞生物由于细胞分化形成了多种多样的细胞,但细胞的结构与功能都是相统

一的。

答案:C

9.关于细胞学说建立的过程中,科学家与其观点不相符的是()

A.虎克观察木栓组织,并命名细胞

B.列文虎克观察红细胞、细菌等结构,并命名细胞

C.施莱登和施旺提出细胞是构成动植物体的基本单位

D.魏尔肖提出细胞通过分裂产生新细胞

解析:细胞的发现者和命名者均是虎克。

答案:B

10.细胞学说揭示了()

A.植物细胞与动物细胞的区别

B.原核细胞与真核细胞的区别

C.细胞之间的差异性

D.细胞的统一性和生物体结构的统一性

解析:细胞学说内容揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性。

答案:D

【能力提升练】

11.大部分动植物体是不透明的,不能直接在显微镜下观察,一般要经过特殊处理,如将标本做成很薄的切片。但酵母菌、水绵、洋葱表皮等材料却可以直接做成装片放在显微镜下观察,这主要是因为它们()

A.是单个或单层细胞

B.都带有特殊的颜色

C.是无色透明的

D.是活的细胞

解析:结合题意可知,需经过特殊处理的都是不透明的,而酵母菌、水绵、洋葱表皮等却可以直接做成装片,主要是因为酵母菌是单细胞生物,水绵、洋葱表皮是单层细胞。

答案:A

12.“面色苍白、身体消瘦、撕心裂肺的咳嗽”,这是鲁迅的小说《药》中提及的“痨病”,它是由结核杆菌侵入肺部引起的一种传染病。下列物质和结构中,结核杆菌细胞具有的是()

①细胞壁②细胞核③染色体④DNA⑤细胞质⑥核糖体⑦细胞膜

A.①④⑤⑥⑦B.①②③④⑤⑥⑦

C.①②③⑥⑦D.①②⑤⑦

答案:A

13.下图A为蓝藻细胞结构示意图,图B为水绵细胞结构示意图。请据图分析并完成下列问题:

(1)与水绵细胞相比较,蓝藻细胞由于[①]________中没有________,因而属于原核细胞;水绵细胞由于具有[]________,而属于真核细胞。

(2)在蓝藻细胞和水绵细胞中,它们共有的结构有[]和[]________、[]和[]________、[]和[]________,这体现了不同类细胞之间的________。

(3)由于蓝藻细胞和水绵细胞都能进行光合作用,因而属于________生物。

解析:图A可以看出,其没有细胞核,只有裸露的DNA(没有染色体)。B图具有植物细胞的特征。蓝藻没有叶绿体,但有叶绿素和藻蓝素,同样可以进行光合作用。

答案:(1)拟核核膜⑧细胞核

(2)③?细胞壁④⑩细胞膜⑤⑨细胞质统一性

(3)自养型

14.生物学实验中常用普通光学显微镜,试回答:

(1)一个细小物体被显微镜放大50倍,这里“被放大50倍”是指放大该标本的__________。

(2)当显微镜的目镜为10×、物镜为10×时,在视野直径范围内看到一行相连的8个细胞,若目镜不变、物镜换成40×时,则在视野中可看到__________个细胞。

(3)在光照明亮的实验室里,用白色洋葱表皮细胞观察失水之后的细胞,在显微镜视野中能清晰地看到细胞壁,但看不清楚细胞膜是否与细胞壁发生质壁分离,为便于判断,此时应()

A.改用凹面反光镜,放大光圈

B.改用凹面反光镜,缩小光圈

C.改用平面反光镜,放大光圈

D.改用平面反光镜,缩小光圈

(4)在用显微镜观察玻片标本时,如果要观察的物像位于视野的左上方,应向__________移动玻片,方能使要观察的物像位于视野的中央;在玻片上写一个字母“b”,则在显微镜的视野中观察到的是“__________”。

(5)如图是显微镜下观察到的几种细胞或组织图像(D中细胞取自猪的血液)。

科学家依据____________________将细胞分为原核细胞和真核细胞,属于原核细胞的是__________(填字母)。图中能进行光合作用的是__________(填字母),A、B所示细胞都有的细胞器是__________。

解析:(1)显微镜的放大倍数是指长度或宽度的放大倍数。(2)该题中的细胞排列成“一行”,所以放大倍数增大到原来的4倍后,看到的细胞数目为8÷4=2(个)。(3)应将视野亮度调暗一些才能看到质壁分离的现象。视野调暗的方法有二:一是将凹面反光镜换成平面反光镜;二是使用小光圈。(4)若物像位于左上方,只有将装片向左上方移动才能将物像移到视野中央。显微镜成像为倒像,所以观察“b”时,看到的物像是“q”。(5)原核细胞和真核细胞的划分依据是有无以核膜为界限的细胞核。图中B是蓝藻,属于原核细胞,且能进行光合作用;C为植物的叶肉组织,其中的叶肉细胞可以进行光合作用。A为动物细胞,属于真核细胞,真核细胞和原核细胞都具有的细胞器是核糖体。

答案:(1)长度或宽度(2)2(3)D(4)左上方q(5)有无核膜包被的细胞核B B、C核糖体

【素养养成练】

15.幽门螺杆菌是引起胃炎、胃溃疡和十二指肠溃疡等疾病的“罪魁祸首”。下图是幽门螺杆菌结构模式图。请回答:

(1)幽门螺杆菌与酵母菌比较,二者共有的结构是__________(填序号);二者的主要区别在于幽门螺杆菌______________________。

(2)沃伦和马歇尔用高倍显微镜观察慢性胃炎活体标本时,意外地发现了某种细菌,而且这种细菌总是出现在慢性胃炎标本中,而在正常的胃窦黏膜中则无这种细菌。他们根据这一现象,提出了关于慢性胃炎病因的假设。该假设最可能是

__________________________________。

(3)为了进一步探究影响幽门螺杆菌生长繁殖的因素,某研究性学习小组在培养该菌过程中,发现了在某种细菌(简称W菌)的周围,幽门螺杆菌的生长繁殖受到抑制。他们把W 菌接种在专门的培养基上培养,一段时间后,除去W菌,在此培养基上再培养幽门螺杆菌,结果是幽门螺杆菌仍然不能正常生长繁殖。

①据材料分析,研究小组的同学对“造成W菌周围的幽门螺杆菌不能正常生长繁殖”的原因最可能的假设是__________________________________________________。

②试参照上述材料设计实验验证①中的假设。

A.方法步骤:

a.制备培养基:取两个培养皿,按相同的营养成分配制成甲、乙两个培养基。

b.设置对照:在甲培养基上__________ W菌,乙培养基上__________ W菌,相同条件下培养一段时间后,除去__________ 培养基上的W菌。

c.接种幽门螺杆菌:在甲、乙两培养基上分别接种相同的幽门螺杆菌。

d.培养观察:在__________条件下培养甲、乙两个培养基上的幽门螺杆菌。

B.实验结果:

__________培养基上的幽门螺杆菌的生长繁殖受到抑制,不能正常繁殖,而__________培养基上的幽门螺杆菌的生长繁殖不受抑制,正常繁殖。

解析:幽门螺杆菌是原核生物,没有以核膜为界限的细胞核,而酵母菌是真核生物。实验假设是由发现的实验现象提出的问题而定。实验设计时要注意对照和单一变量的原则。

答案:

(1)1、2、3、5没有以核膜为界限的细胞核

(2)慢性胃炎可能与这种细菌有关

(3)①W菌产生了不利于幽门螺杆菌生存的物质②A.b.接种不接种甲d.相同且适宜B.甲乙

高中生物必修一全部教 学反思 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

《从生物圈到细胞》教学反思 本节是高中生物第一节课,所以非常注重原有生物学知识的回顾和学习兴趣的引导。由于没提前做好学案,采用的还是传统的教学方式,但加入更多的讨论,提供很多学生讨论和发表自己见解的部分。在教学时注意以下三点:一是尽量帮助学生回忆初中所学的知识,虽然很多学生在初中时并没有把生物当“当主科”,但很多人还是比较有兴趣的,比如让学生讨论回顾初中学的实例一草履虫的运动和分裂等等;二是不仅仅拘泥于具体的知识,还引导学生从系统的角度看待生命活动离不开细胞以及生命系统的结构层次,多举例子,让抽象知识具体化;三是要根据学生回答问题的情况及时调整问题的难度和教学策略,并注意列举的事例应尽量与学生的生活经验和社会热点相联系,以提高学生学习的积极性,让学生感性认识后总结细胞在其中的作用,从而体会“生命活动离不开细胞”。 教学过程中,改变了原有的教材设计,先从细胞结构入手,再进入非细胞结构的讲解,想用这样的方式更加突出课程的重点和难点。使用多媒体课件,利用图片、文字、视频相结合的方式总结从细胞到构建生物圈的过程。让学生从感性到理性上认识细胞,并且感觉到细胞是真实存在的。多引导学生举例,加深学生印象。让细胞这个学生没有触摸到的东西,真真实实的展现出来。 在学生牢固建立了“细胞”概念后,补充一些非细胞结构,强调这些生命也离不开细胞。最后落实到,无论是细胞结构生物还是非细胞结构生物,都离不开细胞。 一节课下来,虽然没有完成课本的全部教学内容,但是很明显感觉到了学生基础各异,但对生物还是很感兴趣的,相信以后会跟他们共同进步的。 《细胞的多样性和统一性》教学反思 《细胞的多样性和统一性》内容中有关实验“使用高倍显微镜观察几种细胞”的教学,我在授课的几天前就询问过学生“有没有使用过显微镜”,结果三个班的同学中只有五个是用过显微镜的,所以我觉得先帮学生复习显微镜的构造和使用步骤是非常有必要的,只有在有了一定的理论知识的基础上再进行具体的操作,学生才不至于手忙脚乱、也能减少由于操作失误而导致显微镜的损坏。 我演示完显微镜的操作后,就请有兴趣的学生到讲台试着操作一下。有一个班的学生们面面相觑,很多人想去操作又不好意思,因为怕出差错,最后我指定一位平时表现比较活跃的学生去操作,结果还没操作完就下课了。而在另一个班,却有学生主动大胆地到讲台去操作,带动了其他同学的积极性,下课后都还有同学因为没轮到他操作显微镜而惆怅。我问那个上讲台操作显微镜的学生以前是否使用过,他却说没有。原来,他按照我课前的要求,利用周末的时间,认真地复习了初中七年级上册第二单元“生物和细胞”中“练习使用显微镜”的内容,还根据实验册预习了使用高倍镜的有关知识。 从这件事中,我更深刻地认识到学生课前预习与否对学生的学习效果起到很重要的作用,如果老师和学生都能认真贯彻三段教学法的各个环节,一定能收到更好的教学效果。 <<细胞中的元素和化合物>>教学反思 本节内容是人教版高中生物必修一《分子与细胞》第二章《组成细胞的分子》第一节的内容,所需课时为一课时。要从系统的角度来认识细胞,首先就要了解细胞的物质组成。教材从组成细胞的基本元素,再到化合物,逐渐深入,让学生在微观层面上系统的认识细胞,从组成细胞的基本物质开始累积成一个细胞的完整形态和结构。本节内容是学习本章及后续内容的基础。学生在初中积淀了部分生物及化学知识,有一定的实验动手能力。学生本身对探究细胞的结构是存在好奇心的,教师只要在必要的问题上对学生进行点拨,便能激发学生的探究、思考及动手能力。培养学生提出问题,解决问题的能力,让学生主动地探究,从而获取知识,提高学习能力,这也是新课程标准的要求,所以教师需要在这方面多给学生指导和启发,便能收到较好的教学效果。 本堂课主要采用了问答式探究学习的方式,围绕组成细胞的化学元素和化合物展开探究学习。在整堂课中,教师充当的是学生学习的引导者和组织者,通过资料创设问题情境,引导学生发现问题、提出问题、探究讨论问题、解决问题,直到最后得出结论,都是学生通过自主合作讨论获得的。

生物必修(II)知识总结 第一章遗传因子的发现 第一节孟德尔的豌豆杂交实验(一) 一、相关概念 1、性状:是生物体形态、结构、生理和生化等各方面的特征。 2、相对性状:同种生物的同一性状的不同表现类型。 3、显性性状:在具有相对性状的亲本的杂交实验中,杂种一代(F1)表现出来的性状, 隐性性状:杂种一代(F1)未表现出来的性状。 4、性状分离:指在杂种后代中,同时显现出显性性状和隐性性状的现象。 5、杂交:具有不同相对性状的亲本之间的交配或传粉 6、自交:具有相同基因型的个体之间的交配或传粉(自花传粉是其中的一种) 7、测交:用隐性性状(纯合体)的个体与未知基因型的个体进行交配或传粉,来测定 该未知个体能产生的配子类型和比例(基因型)的一种杂交方式。 8、纯合子:基因组成相同的个体; 杂合子:基因组成不同的个体。 9、分离定律:在生物体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在的,不相融合,在 形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同配子中,随配子遗传给后代。 二、孟德尔豌豆杂交实验(一对相对性状) P:高豌豆×矮豌豆 P: AA×aa ↓↓ F1:高豌豆 F1: Aa ↓?↓? F2:高豌豆矮豌豆 F2:AA Aa aa 3 ︰ 1 1 ︰2 ︰1 三、对分离现象的解释(孟德尔提出的如下假说) 1、生物的性状是由遗传因子决定的。每个因子决定着一种性状,其中决定显现性状的 为显性遗传因子,用大写字母表示,决定隐性性状的为隐性遗传因子,用小写字母表示。 2、体细胞中的遗传因子是成对存在的。 3、生物体在形成生殖细胞——配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配 子中,配子中只含有每对遗传因子的一个。 4、受精时,雌雄配子的结合是随机的。 第二节孟德尔的豌豆杂交实验(二) 一、相关概念 1、表现型:生物个体表现出来的性状。 2、基因型:与表现型有关的基因组成。 3、等位基因:位于一对同源染色体的相同位置,控制相对性状的基因。

人教版高中物理(必修一) 第二章匀变速直线运动的研究重、难点梳理 第一节实验:探究小车速度随时间变化的规律 一、教学要求: 知识与技能 1.根据相关实验器材,设计实验并熟练操作 2.会运用已学知识处理纸带,求各点瞬时速度 3.会用表格法处理数据,并合理猜想. 4.巧用v—t图象处理数据,从图象中得出物体运动规律 5.掌握画图象的一般方法,并能用简洁语言进行阐述. 过程与方法 1.初步学习根据实验要求设计实验,完成某种规律的探究方法. 2.对打出的纸带,会用近似的方法得出各点的瞬时速度. 3.初步学会根据实验数据进行猜测、探究、发现规律的探究方法. 4.认识数学化繁为简的工具作用,直观地运用物理图象展现规律,验证规律. 5.通过实验探究过程,进一步熟练打点计时器的应用,体验瞬时速度的求解方法. 情感态度与价值观 1.通过对小车运动的设计,培养学生积极主动思考问题的习惯,并锻炼其思考的全面性、准确性与逻辑性. 2.通过对纸带的处理、实验数据的图象展现,培养学生实事求是的科学态度,能使学生灵活地运用科学方法来研究问题、解决问题、提高创新意识.3.在对实验数据的猜测过程中,提高学生合作探究能力. 4.在对现象规律的语言阐述中,提高了学生的语言表达能力,还体现了各学科之间的联系,可引申到各事物间的关联性,使自己融入社会.5.通过经历实验探索过程,体验运动规律探索的方法. 二、重点、难点、疑点、易错点 1、重点: (1)图象法研究速度随时间变化的规律 (2)对运动速度随时间变化规律的探究

2、难点: (1)各点瞬时速度的计算 (2)对实验数据处理规律的研究 (3)用计算机绘制速度时间图象 3、疑点: (1)“舍掉开头-些过于密集的点子,为了便于测量,找一个点当做计时起点。”这样做的意义是什么。 (2)“描出的几个点大致……能够全部落在直线上。”一段话的意义。 4、易错点:描点法作速度图象 三、教学资源: 1、教材中值得重视的题目:问题与练习2.3 2、教材中的思想方法: (1)在求瞬时速度时用了近似的方法 (2)在画速度图象时用了平圴的方法 第二节匀变速直线运动的速度与时间的关系 一、教学要求: 知识与技能: (1)知道匀速直线运动v-t图象。 (2)知道匀变速直线运动的v-t图象,概念和特点。 (3)掌握匀变速直线运动的速度与时间关系的公式v = v0 + at,并会应用它进行计算。 过程与方法: (1)让学生初步了解探究学习的方法. (2)培养学生的逻辑推理能力,数形结合的能力,应用数学知识解决物理问题的能力。 情感态度与价值观: (1)培养学生基本的科学素养。 (2)培养学生建立事物是相互联系的唯物主义观点。 (3)培养学生应用物理知识解决实际问题的能力。 二、重点、难点、疑点、易错点 1、重点: (1) 匀变速直线运动的v-t图象,概念和特点。

必修2遗传与进化 第i章遗传因子的发现第i节孟德尔的豌豆杂交实验(一) 一、孟德尔一对相对性状的杂交实验的过程和结果【了解】 1、相对性状是指:同种生物同一性状的不同表现类型。 2、孟德尔豌豆杂交实验(一对相对性状) P :高豌豆X矮豌豆P:AA X aa F 1: 咼豌豆F1: Aa F 2:咼豌豆矮豌豆F2:AA Aa aa 3 : 1 1:2 : 1 二、基因的分离现象【理解】 1、生物的性状由遗传因子决定的。遗传因子具有:独立的颗粒状,互不融合。 2、体细胞中遗传因子成对存在 3、遗传因子在生殖细胞中是成单存在的。 4、受精时,雌雄配子的结合是随机的。 三、测交实验的过程和结果【理解】 1、测交是:将F i X隐性纯合子杂交,用以测定F i遗传因子的组成。 2、孟德尔测交实验的过程和结果: (F i)Dd (高茎)X dd (矮茎) Dd (高茎):dd (矮茎) 1 : 1 3、判断某生物是否为纯合子的方法:植物:常用方法:测交; 最简单方法:自交。 动物:常用方法:测交; 四、基因的分离定律【理解】 1、分离定律的内容 (1 )在生物体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合; (2)在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。 2、分离定律的实质是体细胞中成对的控制相对性状的遗传因子彼此分离。 第2节孟德尔的豌豆杂交实验(二) 一、孟德尔两对相对性状的杂交实验的过程和结果【了解】 P: 黄圆X绿皱P YYRR X yyrr J F 1:黄圆F1: YyRr J F 2:黄圆黄皱绿圆绿皱F2:Y_R_ Y __ rr yyR —yyrr 9 : 3:3:1 9 3 : 3 : 1 在F2代中有4种表现型、9种基因型。 、解释基因的自由组合现象【理解】 孟德尔两对相对性状的杂交实验中,R(YyRr)在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子自由 组合。F1产生的雌配子和雄配子各有4种:YR Yr、yR、yr,数量比例是:1 :1 :1 :1。受精时,雌雄配子的结合是随机的,所以F2性状表现有4种:黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒,它们之间的数量分比是9 :3 : 3

1.1细胞的分子组成 考点1 (B)蛋白质的结构与功能 1 ?组成蛋白质的基本单位一氨基酸 I R—C—COOH I NH2 ②氨基酸的种类大约有20种 ③氨基酸相互结合的方式 -------- 脱水缩合 H H H H I I I I NH2—C—COOH+ NH 2—C—COOH宀NH2—C—CO —NH—C—COOH+H 20 I I I I R1 R2 R1 R2 多肽:有3个或3个以上的氨基酸脱水缩合后形成的物质 2 ?蛋白质的结构 蛋白质多样性的原因: ①组成蛋白质的氨基酸的种类不同 ②组成蛋白质的氨基酸的数目不同 ③组成蛋白质的氨基酸的排列顺序不同 ④多肽形成多肽链空间结构不同 3. 蛋白质的功能: ⑤结构蛋白:毛发,肌肉的主要成分是蛋白质 ⑥催化作用:酶 ⑦运输作用:血红蛋白 ⑧调节作用:胰岛素 ⑨免疫作用:抗体 4. 主要组成元素:G H O N,还含有少量P、S 补充:水分子数=肽键数=氨基酸-肽链数 考点2 (A)核酸的结构和功能 1.

2.核酸的功能

绝大多数的生物遗传信息就贮存在DNA分子中,部分病毒的遗传信息直接贮存在RNA中3. 主要组成元素:C, H, Q N, P 备注:DNA 甲基绿绿色RNA 吡罗红红色 考点3 (B)糖类的种类和作用 3. 组成元素:C, H, Q 考点4 (A)脂肪的种类和作用 考点5 (B)生物大分子以碳链为骨架 (2 )组成多种多样的化合物 (3)化学元素能影响生物体生命活动,例如:B能促进花粉的萌发与花粉管的伸长。

3.碳链是生物体构成生物大分子的基本骨架。 考点6 (A)水和无机盐的作用 1水在细胞中的存在形式与作用 自由水结合水的比值越大,说明新陈代谢越旺盛 2.无机盐在细胞中的存在形式与作用 1.2 细胞的结构 考点1 细胞学说建立的过程 1、细胞学说建立的过程: ①英国的胡克用显微镜首次观察并命名了细胞 ②德国的魏尔肖总结出:细胞通过分裂产生新细胞 ③施莱登和施旺提出了细胞学说的内容 2、细胞学说的主要内容: 细胞是一个有机体,一切动植物都有细胞发育而来,并有细胞和细胞产物所构成; 细胞是一个相对对立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的生命起作用; 新细胞可以从老细胞中产生。备注:细胞学说揭示的是细胞统一性和生物体结构统一性内容 考点2 细胞膜系统的结构和功能 1、生物膜的流动镶嵌模型: 提出模型的科学家:桑格和尼克森 基本内容:磷脂分子构成基本支架;蛋白质可以镶在,嵌入和横跨磷脂双分子层。 生物膜的结构特点:具有流动性,原因是由于组成细胞膜(生物膜)的磷脂和蛋白质可以运动。备注: ①1970年,用红绿荧光标记实验证明了细胞膜具有流动性。 ②糖类和蛋白质结合形成的糖被(糖蛋白)具有识别和润滑作用。 2、细胞膜的成分和功能

高中物理必修一1重难点知识归纳总结典型题 目及解析 第一二节质点参考系和坐标系时间和位移质点定义:忽略物体的大小和形状,把物体看成一个有质量的点,这个点就是质点。物体看称指点的条件:忽略物体的大小和形状而不影响对物体的研究。物体可视为质点主要是以下三种情形:(1)物体平动时;(2)物体的位移远远大于物体本身的限度时;(3)只研究物体的平动,而不考虑其转动效果时。参考系定义:要描述一个物体的运动,首先要选定某个其他物体作参考,观察物体相对于这个其他物体的位置是否随时间变化,以及怎样变化,这个用来做参考的物体叫做参考系。运动是绝对的,静止是相对的。要描述一个物体的运动状态,必须先选取参考系要比较两个物体的运动状态,必须在同一参考系下参考系可以任意选择,一般选取地面或运动的车船作为参考系。时刻和时间:时刻指的是某一瞬时,是时间轴上的一点,对应于位置。时间是两时刻的间隔,是时间轴上的一段。对应位移。对“第”“末”“内”“初”等关键字眼的理解。路程和位移:路程是物体运动轨迹的长度,是标量,只有大小没有方向。位移表示物体位置的变化,是矢量,位移的大小等于初位置与末位置之间的距离,位移的方向由初位置指向末位置。典型题目1,下列物体是否可以看作质点?飞驰的汽车旋

转的乒乓球地球绕太阳转动地球的自转体操运动员的动作是否优美解析:能不能能不能不能2,卧看满天云不动,不知云与我俱东。陈与义诗中描述了哪些物体的运动,是以什么物体作为参考系的?解析:云不动以船作为参考系,云与我俱东以地面为参考系。3,以下各种说法中,哪些指时间,哪些值时刻?前3秒钟最后3秒3秒末 第3秒初 第3秒内解析:时间时间时刻时刻时间4,运动员绕操场跑一周(400跑道)时的位移的大小和路程各是多少?解析:0400米第3节速度速度定义:位移与发生这个位移所用时间的比值表示物体运动的快慢叫做速度。定义式:v=Δx/Δt 适用于所有的运动单位:米每秒(m/s)千米每小时(km/h)速度是矢量,既有大小,又有方向。物理意义:描述物体运动的快慢的物理量。平均速度:物体在某段时间的位移与所用时间的比值,是粗略描述运动快慢的。 瞬时速度:运动物体经过某一时刻或某一位置的速度,其大小叫速率。平均速率:物体在某段时间的路程与所用时间的比值,是粗略描述运动快慢的。平均速率的定义式:v=,适用于所有的运动。平均速率是标量,只有大小,没有方向。平均速度和平均速率往往是不等的,只有物体做单向直线运动时二者才相等。典型题目1,物体沿直线向同一方向运动,通过两个连续相等的位移的平均速度分别为v1=10m/s和v2=15m/s,则物体在这整个

人教版高中物理(必修一)重、难点梳理 第一章运动的描述 第一节质点参考系和坐标系 一、教学要求: 1、认识质点的概念,通过实例分析知道质点是一种科学抽象,是一个理想模型。在具体事例中认识在哪些情况下可以把物体看作质点,体会质点模型在研究物体运动中的作用。 2、知道参考系概念,通过实例的分析了解参考系的意义。 3、在具体问题中正确选择参考系,利用坐标系描述物体的位置及其运动。体会研究物理问题中建立参照系的重要性,体验数学工具在物理学中的应用。 二、重点、难点、疑点、易错点 1、重点:质点概念建立 2、难点:参考系选择及运动判断问题 3、疑点:质点模型确定 4、易错点:哪些情况下可以把物体看作质点的问题 三、教学资源: 1、教材中值得重视的题目: P.13第3题 2、教材中的思想方法:理论联系实际,重视与科技、文化相渗透。 第二节时间和位移

一、教学要求: 1、通过实例了解时刻和时间(间隔)的区别和联系。 并用数轴表示时刻和时间(间隔),体会数轴在研究物理问题中的应用。 2、理解位移的概念。通过实例,了解路程和位移的区别,知道位移是矢量,路程是标量。知道时刻与、时间与位移的对应关系;用坐标系表示物体运动的位移。 二、重点、难点、疑点、易错点 1、重点:位移的矢量性、时间与时刻的理解 2、难点:位移的方向性、用坐标系表示物体运动的位移 3、疑点:位置、位移的关系 4、易错点:位移的方向表示,矢量性问题 三、教学资源: 1、教材中值得重视的题目: P.16第4题 2、教材中的思想方法: 从生活出发考察位移、路程及时间、时刻问题,从生产生活出发体会引出矢量和标量的实际意义。 第三节运动快慢的描述——速度 一、教学要求: 1、理解物体运动速度的意义,知道速度的定义式、单位和矢量性。 2、理解平均速度的意义,并用公式计算物体运动的平均速度,认识有关反映物体运动速度大小的仪表。

1.1从生物圈到细胞 一、教学目标: 【知识】:举例说出生命活动建立在细胞的基础上。说出生命系统的结构层次。 【情感态度】:认同细胞是基本的生命系统。 二、教学重难点:细胞是基本的生命系统是重点;说出生命系统的层次是难点 1.2细胞的多样性和统一性 一、教学目标: 【知识】:了解细胞学说的发展过程 理解细胞的多样性和统一性;细胞形态多样性与功能多样性的关系 原核细胞与真核细胞的比较 【技能】:显微镜高倍镜的使用 制作临时装片 观察不同细胞的差异 【情感态度】:认同科学探索是一个曲折渐进的过程 认识水华对环境的影响以及禁采发菜的意义 二、教学重难点:显微镜高倍镜的使用;细胞的多样性,特别是真核细胞和原核细胞的比较是本课的重点。而了解细胞学说的建立过程是本课的难点。 2.1细胞中的元素和化合物 一、教学目标: 【知识】:简述组成细胞的主要元素。说出构成细胞的基本元素是碳 【技能】:尝试检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质,探讨细胞中主要化合物的种类。【情感与态度】:认同生命的物质性。 二、教学重难点:了解组成细胞的主要元素是本课的重点,用实验方法检测生物组织中的几种物质是是难点 2.2生命活动的主要承担者——蛋白质 一、教学目标: 【知识】:说明氨基酸的结构特点,以及氨基酸形成蛋白质的过程 概述蛋白质的结构和功能

【情感态度】:认同蛋白质是生命活动的主要承担者。关注蛋白质的新进展。 二、教学重、难点:氨基酸的结构及其形成蛋白质过程、蛋白质的结构和功能是本节重点;而氨基酸形成蛋白质过程和蛋白质的结构多样性的原因是本节的难点。 2.3遗传信息的携带者——核酸 一、教学目标: 【知识】:能说出核酸的种类,简述核酸的结构和功能。 【技能】:用实验的方法,观察DNA、RNA在细胞中的分布。 二、教学重难点:理解核酸的结构是本节的重点,也是难点。 2.4细胞中的糖类和脂质 一、教学目标 【知识】:了解糖类的组成和分类举例说出脂质的种类和作用 说明生物大分子以碳链为骨架 二、教学重难点:糖类的种类和作用、生物大分子以碳链为骨架为本课的重点; 而多糖的种类及其结构、理解生物大分子以碳链为骨架是本课的难点。 2.5 细胞中的无机物 一、教学目标: 【知识】:说出水在生物体内存在的形态和功能 说出无机盐在生物体内的分布,功能以及在不同生物体内分布的情况 二、教学重难点:水、无机盐在生物体中的分布、功能是本节重点;学生理解结合水是难点。

第二章 基因和染色体的关系 第一节 减数分裂 一、减数分裂的概念 减数分裂(meiosis)是进行有性生殖的生物形成生殖细胞过程中所特有的细胞分裂方式。在减数分裂过程中,染色体只复制一次,而细胞连续分裂两次,新产生的生殖细胞中的染色体数目比体细胞减少一半。 (注:体细胞主要通过有丝分裂产生,有丝分裂过程中,染色体复制一次,细胞分裂一次,新产生的细胞中的染色体数目与体细胞相同。) 二、减数分裂的过程 1、精子的形成过程:精巢(哺乳动物称睾丸) ◆ 减数第一次分裂(有同源染色体..... ) (1)间期:染色体复制(实质为DNA 复制,出现姐妹染色 单体),成为初级精母细胞。 (2)前期:同源染色体联会,形成四分体。四分体中的 非姐妹染色单体之间发生交叉互换。 (3)中期:每对同源染色体排列在赤道板两侧。 (4)后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合, 分别向细胞的两极移动。 (5)末期:细胞质分裂,一个初级精母细胞分裂成两个 次级精母细胞。(染色体数、姐妹染色单体数、DNA 数都减半) ◆ 减数第二次分裂(无同源染色体......,染色体不再复制........ ) (1)前期:染色体排列散乱。 (2)中期:每条染色体的着丝点都整齐排列在赤道板上。 (3)后期:着丝点一分为二,姐妹染色单体分开,成为两条子染色体,并分别移向细胞两极。(染色体暂时数加倍) (4)末期:细胞质分裂,两个次级精母细胞分裂为四个精细胞(2种)。 2、卵细胞的形成过程:卵巢 三、精子与卵细胞的形成过程的比较

四、注意: 1、同源染色体:①形态、大小基本相同;②一条来自父方,一条来自母方。 2、联会:同源染色体两两配对的现象。 3、四分体:联会后的每对同源染色体含四条染色单体,叫做四分体。 1个四分体=1对同源染色体=2条染色体=4条染色单体 4、交叉互换:四分体时期同源染色体的非姐妹染色单体发生交叉互换。 5、精原细胞和卵原细胞的染色体数目与体细胞相同。因此,它们属于体细胞,通过有丝分裂的方式增殖,但它们又可以进行减数分裂形成生殖细胞。 6、减数分裂过程中染色体数目减半发生在减数第一次分裂 ................。 .......,原因是同源染色体分离并进入不同的子细胞 所以减数第二次分裂过程中无同源染色体 ......。 ★7、假设某生物的体细胞中含n对同源染色体,则: (1)它的精(卵)原细胞进行减数分裂可形成2n种精子(卵细胞); (2)它的1个精原细胞进行减数分裂形成2种精子。它的1个卵原细胞进行减数分裂形成1种卵细胞。★8、减数分裂过程中染色体、染色单体和DNA的变化规律(优化设计P15) 五、受精作用的过程(课本P 25) 意义:减数分裂和受精作用对于维持生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异具有重要的作用。 六、减数分裂与有丝分裂图像辨析步骤: 注意:若细胞质为不均等分裂,则为卵原细 胞的减Ⅰ或减Ⅱ的后期。 基因分离定律的实质:在减数分裂形成 配子过程中等位基因随同源染色体的分开 而分离,分别进入到两个配子中,独立地随 配子遗传给后代。(课本P 30) 基因自由组合定律的实质:在减数分裂 过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的 同时,非同源染色体上的非等位基因自由合。 (课本P 30)

高一物理 【必修一】 知识脉络、重难点及易错易混点 一、匀变速直线运动的规律及其应用 匀变速直线运动的基本规律,可由下面四个基本关系式表示: (1)t 0 v v t a =+(2)2 01v t 2 x at =+(3)22t 0v =2ax v -(4)()0 t v v v 2x t +==平均 常用的推论:某段时间内时间中点瞬时速度等于这段时间内的平均速度 0t 2 v v v 2 t += 易错现象: 1、在一系列的公式中,不注意的v 、a 正、负; 2、滥用初速度为零的匀加速直线运动的特殊公式。 二、自由落体运动 竖直上抛运动 自由落体运动规律 ①t v gt = ②2 1h 2 gt = ③2t v 2gh = 竖直上抛运动: (1)时间对称性 物体上升过程中从A →C 所用时间tAC 和下降过程中从C →A 所用时间 t CA 相等,同理t AB =t BA . (2)速度对称性 物体上升过程经过A 点的速度与下降过程经过A 点的速度大小相等. [关键一点] 在竖直上抛运动中,当物体经过抛出点上方某一位置时,可能处于上升阶段,也可能处于下降阶段。 易错现象 1、忽略自由落体运动必须同时具备仅受重力和初速度为零; 2、忽略竖直上抛运动中的多解。 三、运动的图象 运动的相遇和追及问题 1、图象:

(1) x —t 图象 图线上某点切线的斜率的大小表示物体速度的大小.正负表示物体方向。 (2)v —t 图象 图线上某点切线的斜率的大小表示物体运动的加速度的大小.正负表示加速度的方向. (3)图象与坐标轴围成的“面积”的意义 a 图象与坐标轴围成的面积的数值表示相应时间内的位移的大小。 b 若此面积在时间轴的上方,表示这段时间内的位移方向为正方向;若此面积在时间轴的下方, 表示这段时间内的位移方向为负方向。 2、相遇和追及问题: (1)物体A 追上物体B :开始时,两个物体相距x 0,则A 追上B 时必有A B 0x x x -=,且A B V V ≥ (2)物体A 追赶物体B :开始时,两个物体相距x 0,要使A 与B 不相撞,则有A B 0A B x V V x x -=≤,且 易错现象: 1、混淆x —t 图象和v-t 图象,不能区分它们的物理意义; 2、不能正确计算图线的斜率、面积; 3、在处理汽车刹车、飞机降落等实际问题时注意,汽车、飞机停止后不会后退。 四、重力 弹力 摩擦力 1、重力: 由于地球的吸引而使物体受到的力。重力的大小G=mg ,方向竖直向下。 2、弹力: (1)弹力的方向和产生弹力的那个形变方向相反。(平面接触面间产生的弹力,其方向垂直于接触 面;曲面接触面间产生的弹力,其方向垂直于过研究点的曲面的切面;点面接触处产生的弹力,其方向垂直于面、绳子产生的弹力的方向沿绳子所在的直线。) (2)大小: F=kx 3、摩擦力: (1)摩擦力的大小: ① 滑动摩擦力: f N μ= 说明:a 、F N 为接触面间的弹力,可以大于G ;也可以等于G ;也可以小于G 。 b 、μ为滑动摩擦系数,只与接触面材料和粗糙程度有关,与接触面积大小、接触面相对运动快慢以及正压力F N 无关。 ② 静摩擦:由物体的平衡条件或牛顿第二定律求解,与正压力无关。 大小范围0 人教版必修二教材分析 杨鑫 本模块的内容包括:遗传因子的发现、基因和染色体的关系、基因的本质、基因的表达、基因突变及其它变异、从杂交育种到基因工程、现代生物进化理论七部分。学习本模块的内容,对于学生理解生命的延续和发展,认识生物界及生物多样性,形成生物进化的观点,树立正确的自然观有重要意义。同时,对于学生理解有关原理在促进经济与社会发展、增进人类健康等方面的价值,也是十分重要的。 1.单元内基础知识之间的关系 在掌握基础知识的过程中,首先得了解清楚基础知识的相互关系,建议每个章节首先让学生绘制知识框图:也可以在章头课使引导学生绘制思维导图。通过对各单元知识之间内在关系的分析,使学生形成比较完整的知识体系,这是培养学生的生物学素养的基本要求。 2.各单元之间的发展关系 本模块各单元内容总体上看可以分为三部分:生物的遗传、生物的变异和育种、现代生物进化理论。 这三部分的关系如下图: 2.1、生物的遗传 该部分内容包括第1、2、3、4章,主要是揭示生物在代代繁衍的过程中,遗传物质是什么?在哪里?如何传递以及是如何起作用的?通过上图可以看出,本模块遗传部分的内容基本是循着人类认识基因之路展开的。这样学生学习遗传知识的过程,犹如亲历了一百多年来科学家孜孜以求的探索过程,会受到科学方法、科学态度和科学精神等多方面的启迪。 2.2、生物的变异和育种 本模块的第5章内容既是前4章内容合乎逻辑的延续,又是学习第6章和第7章的重要基础。本章集中解决这样几个问题:遗传物质(基因)在代代相传的过程中,是否会发生变化?为什么会变化?怎样变化?发生的变化对生物会产生什么影响?变异的种类有哪些等等。本章中有关人类遗传病及其预防的内容,与人类的生活联系密切,对于提高个人和家庭生活质量、提高人口素质有重要的现实意义。 本模块前五章集中讲述了遗传和变异的基本原理,知识内容是按照科学史的线索展开的,较少涉及生产实践上的应用。“第6章——从杂交育种到基因工程”将集中解决这部分问题,并且是按照技术发展历程的线索来展开内容的,以期使学生在了解遗传学原理的应用的同时,在“科学、技术、社会”方面有更多的思考,获得更多的启示。 2.3、现代生物进化理论 本模块的最后一部分内容是“第7章现代生物进化理论”。该部分内容较为深入的揭示了生物繁衍过程中物种形成和更替的原理,指出生物进化的单位是种群,进化的实质是种群基因库在环境的选择作用下的定向改变,反映出生物与环境在大时空尺度下的发展变化和对立统一。通过本章的学习,学生不仅可以了解生物进化理论在达尔文之后的发展,进一步树立生物进化的观点和辩证唯物主义观点,而且能够通过学习进化理论的发展过程,加深对科学本质的理解和感悟。 3.《遗传与进化》模块的意义和价值 课程标准在“课程设计思路”中,对本模块的意义和价值,作了如下概括:本模块“有助于学生认识生命的延续和发展,了解遗传和变异规律在生产生活中的应用;领悟假说演绎、建立模型等科学方法及其在科学研究中的应用;理解遗传和变异在物种繁衍过程中的对立统一,生物的遗传变异与环境变化在进化过程中的对立统一,形成生物进化观点”。 在“内容标准”部分对本模块的意义和价值又作了进一步的阐述:“本模块选取的减数分裂和受精作用、DNA分子结构及其遗传基本功能、遗传和变异的基本原理及应用等知 第一章走近细胞 第一节从生物圈到细胞 1、病毒(没有细胞)结构,仅有(蛋白质和遗传物质)组成,必须依赖活细胞才能生存。 必须寄生在活细胞中,利用寄主细胞里的物质生活、繁殖。 2、生命活动离不开细胞,(细胞是生物体结构和功能的基本单位)。 3、生命系统的结构层次:(细胞)、(组织)、(器官)、(系统)、(个体)、(种群)、(群落)、(生态系统)、(生物圈)。 4、血液属于(组织)层次,皮肤属于(器官)层次。 种子是(器官)层次,由受精卵发育而来。 5、植物没有(系统)层次,单细胞生物既可化做(个体)层次,又可化做(细胞)层次。 6、地球上最基本的生命系统是(细胞),最大的生态系统是(生物圈)。 7、种群:在一定的区域内同种生物个体的总和。例:一个池塘中所有的鲤鱼。 8、群落:在一定的区域内所有生物的总和。例:一个池塘中所有的生物(不是所有的鱼)。 9、生态系统:生物群落和它生存的无机环境相互作用而形成的统一整体。 10、生物圈中存在着众多的单细胞生物,单个细胞就能完成各种生命活动。如:蓝藻、变形虫、绿眼虫、草履虫、细菌。 许多植物和动物是多细胞生物,他们依赖各种分化的细胞密切合作,共同完成一系列复杂的生命活动。 地球上最早出现的生命形式,也是具有细胞形态的(单细胞生物)。 第二节细胞的多样性和统一性 细胞的统一性:细胞基本相似结构,都具有细胞膜、细胞质、DNA、核糖体。 细胞的多样性:细胞的形态、结构、功能有差异。 一、高倍镜的使用步骤:“一移二转三调” 1 在低倍镜下找到物象,将物象移至(视野中央), 2 转动(转换器),换上高倍镜。 3 调节(光圈)和(反光镜),使视野亮度适宜。 4 调节(细准焦螺旋),使物象清晰。 二、显微镜使用常识 1调亮视野的两种方法(放大光圈)、(使用凹面镜)。 2 高倍镜:物象(大),视野亮度(暗),视野小,看到细胞数目(少)。 低倍镜:物象(小),视野亮度(亮),视野大,看到的细胞数目(多)。 3 物镜:(有)螺纹,镜筒越(长),放大倍数越大。 目镜:(无)螺纹,镜筒越(短),放大倍数越大。 放大倍数越大视野范围越小视野越暗视野中细胞数目越少每个细胞越大 放大倍数越小视野范围越大视野越亮视野中细胞数目越多每个细胞越小 4放大倍数=物镜的放大倍数х目镜的放大倍数 5放大倍数的实质:指放大的长宽,不是指面积或体积。 6成像的特点:上下颠倒、左右颠倒,即旋转180度。 视野中的物象在左下角,实际在右上角。 7判断污物的位置:先移动装片,污物移动则在装片上。污物不动,则转动目镜,若污物移动则在目镜上,不动则在物镜上(不可能在反光镜上)。 7一行细胞高倍镜下细胞数量与低倍镜下细胞数量之比等于放大倍数的倒数 计算方法:个数×放大倍数的比例倒数=最后看到的细胞数 高中生物人教版必修二 知识点总结 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】 生物必修(I I)知识总结第一章遗传因子的发现 第一节孟德尔的豌豆杂交实验(一) 一、相关概念 1、性状:是生物体形态、结构、生理和生化等各方面的特征。 2、相对性状:同种生物的同一性状的不同表现类型。 3、显性性状:在具有相对性状的亲本的杂交实验中,杂种一代(F1)表现出来的性 状, 隐性性状:杂种一代(F1)未表现出来的性状。 4、性状分离:指在杂种后代中,同时显现出显性性状和隐性性状的现象。 5、杂交:具有不同相对性状的亲本之间的交配或传粉 6、自交:具有相同基因型的个体之间的交配或传粉(自花传粉是其中的一种) 7、测交:用隐性性状(纯合体)的个体与未知基因型的个体进行交配或传粉,来测 定该未知个体能产生的配子类型和比例(基因型)的一种杂交方式。 8、纯合子:基因组成相同的个体; 杂合子:基因组成不同的个体。 9、分离定律:在生物体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在的,不相融合, 在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同配子中,随配子遗传给后代。 二、孟德尔豌豆杂交实验(一对相对性状) P:高豌豆×矮豌豆 P: AA×aa ↓↓ F 1:高豌豆 F 1 : Aa ↓↓ F 2:高豌豆矮豌豆 F 2 :AA Aa aa 3 ︰ 1 1 ︰2 ︰1 三、对分离现象的解释(孟德尔提出的如下假说) 1、生物的性状是由遗传因子决定的。每个因子决定着一种性状,其中决定显现性状 的为显性遗传因子,用大写字母表示,决定隐性性状的为隐性遗传因子,用小写字母表示。 2、体细胞中的遗传因子是成对存在的。 3、生物体在形成生殖细胞——配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的 配子中,配子中只含有每对遗传因子的一个。 4、受精时,雌雄配子的结合是随机的。 第二节孟德尔的豌豆杂交实验(二) 一、相关概念 1、表现型:生物个体表现出来的性状。 2、基因型:与表现型有关的基因组成。 3、等位基因:位于一对同源染色体的相同位置,控制相对性状的基因。 非等位基因:包括非同源染色体上的基因及同源染色体的不同位置的基因。 4、自由组合定律:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的,在形成配 子时,决定同一性状的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由结 合。 精心整理第一章运动的描述 1质点参考系和坐标系 教学重点:①质点概念的建立;②明确参考系的概念及运动的关系。 教学难点:①质点模型条件的判断;②坐标系的建立。 2时间和位移 3 4 信息。 5 1. 2. 3.匀变速直线运动的位移与时间的关系 教学重点:①理解匀变速直线运动的位移及其应用;②理解匀变速直线运动的位移与时间的关系及其应用。 教学难点:①v-t图象中位移的表示;②微元法推导位移公式。 4.匀变速直线运动的位移与速度的关系 教学重点:①匀变速直线运动的位移—速度关系的推导;②灵活运用匀变速直线运动的速度公式、位移公式以及速度—位移公式解决实际问题。 教学难点:①运用匀变速直线运动的速度公式、位移公式推导出有用的结论;②灵活运用所学运动学公式解决实际问题。 5.自由落体运动 教学重点:自由落体运动的规律。 教学难点:自由落体运动规律的得出。 6.伽利略对自由落体运动的研究 教学重点:了解抽象思维、数学推导和科学实验相结合的科学方法。 教学难点:体会“观察现象→实验探索→提出问题→讨论问题→解决问题”的科学探究方式。第三章相互作用 1. 2. 3. 4. 5. 1. 教学重点:①理解力和运动的关系;②理解牛顿第一定律,知道惯性与质量的关系。 教学难点:惯性与质量的关系。 2.实验:探究加速度与力、质量的关系 教学重点:①怎样测量物体的加速度;②怎样提供并测量物体所受的恒力。 教学难点:指导学生选器材,设计方案,进行实验,作出图象,得出结论。 3.牛顿第二定律 教学重点:牛顿第二定律的应用。 教学难点:牛顿第二定律的意义。 4.力学单位制 教学重点:①知道单位制的作用;②掌握国际单位制中的基本单位和导出单位。教学难点:单位制的实际应用。 5.牛顿第三定律 教学重点:对牛顿第三定律的理解及应用。 教学难点:作用力、反作用力与平衡力的区别。 6.用牛顿运动定律解决问题(一) 教学重点:应用牛顿定律解决动力学的两类基本问题。 7. 人教版高中生物必修二教材分析生物教材分析 人教版 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】 人教版必修二教材分析 杨鑫 本模块的内容包括:遗传因子的发现、基因和染色体的关系、基因的本质、基因的表达、基因突变及其它变异、从杂交育种到基因工程、现代生物进化理论七部分。学习本模块的内容,对于学生理解生命的延续和发展,认识生物界及生物多样性,形成生物进化的观点,树立正确的自然观有重要意义。同时,对于学生理解有关原理在促进经济与社会发展、增进人类健康等方面的价值,也是十分重要的。 1.单元内基础知识之间的关系 在掌握基础知识的过程中,首先得了解清楚基础知识的相互关系,建议每个章节首先让学生绘制知识框图:也可以在章头课使引导学生绘制思维导图。通过对各单元知识之间内在关系的分析,使学生形成比较完整的知识体系,这是培养学生的生物学素养的基本要求。 2.各单元之间的发展关系 本模块各单元内容总体上看可以分为三部分:生物的遗传、生物的变异和育种、现代生物进化理论。 这三部分的关系如下图: 、生物的遗传 该部分内容包括第1、2、3、4章,主要是揭示生物在代代繁衍的过程中,遗传物质是什么在哪里如何传递以及是如何起作用的通过上图可以看出,本模块遗传部分的内容基本是循着人类认识基因之路展开的。这样学生学习遗传知 识的过程,犹如亲历了一百多年来科学家孜孜以求的探索过程,会受到科学方法、科学态度和科学精神等多方面的启迪。 、生物的变异和育种 本模块的第5章内容既是前4章内容合乎逻辑的延续,又是学习第6章和第7章的重要基础。本章集中解决这样几个问题:遗传物质(基因)在代代相传的过程中,是否会发生变化为什么会变化怎样变化发生的变化对生物会产生什么影响变异的种类有哪些等等。本章中有关人类遗传病及其预防的内容,与人类的生活联系密切,对于提高个人和家庭生活质量、提高人口素质有重要的现实意义。 本模块前五章集中讲述了遗传和变异的基本原理,知识内容是按照科学史的线索展开的,较少涉及生产实践上的应用。“第6章——从杂交育种到基因工程”将集中解决这部分问题,并且是按照技术发展历程的线索来展开内容的,以期使学生在了解遗传学原理的应用的同时,在“科学、技术、社会”方面有更多的思考,获得更多的启示。 、现代生物进化理论 本模块的最后一部分内容是“第7章现代生物进化理论”。该部分内容较为深入的揭示了生物繁衍过程中物种形成和更替的原理,指出生物进化的单位是种群,进化的实质是种群基因库在环境的选择作用下的定向改变,反映出生物与环境在大时空尺度下的发展变化和对立统一。通过本章的学习,学生不仅可以了解生物进化理论在达尔文之后的发展,进一步树立生物进化的观点和辩证唯物主义观点,而且能够通过学习进化理论的发展过程,加深对科学本质的理解和感悟。 重点高中生物必修一知识点总结(人教版) ————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 必修一 第一章走进细胞 第一节从生物圈到细胞 一、生命活动离不开细胞 1、细胞是生物体结构和功能的基本单位。 二、生命系统的结构层次 细胞→组织→器官→系统(植物没有)→个体→种群→群落→生态系统→生物圈 第二节细胞的多样性和统一性 一、使用显微镜 1、方法:先对光:一转转换器;二转聚光器;三转反光镜再观察:一放标本孔中央;二降物镜片上方;三升镜筒 仔细看 2、注意:(1)放大倍数=物镜的放大倍数×目镜的放大倍数(2)物镜越长,放大倍数越大目镜越短,放大 倍数越大“物镜—玻片标本”越短,放大倍数越大(3)物像与实际材料上下、左右都是颠倒的(4)高倍物镜使用顺序:低倍镜→标本移至中央→高倍镜→大光圈,凹面镜→细准焦螺旋(5)污点位置的判断:移动或转动法 二、细胞的类型 1、原核细胞:没有典型的细胞核,无核膜和核仁。如细菌、蓝藻类、衣原体、支原体、放线菌、乳酸菌等原核生 物的细胞。 2、真核细胞:有核膜包被的明显的细胞核。如动物、植物和真菌(酵母菌、霉菌、食用菌)等真核生物的细胞。 3、细胞学说的建立和发展 发明显微镜的科学家是荷兰的列文?虎克; 发现细胞的科学家是英国的胡克; 创立细胞学说的科学家是德国的施莱登和施旺。施旺、施莱登提出“一切动物和植物都是由细胞构成的,细胞 是一切动植物的基本单位”。 在此基础上德国的魏尔肖总结出:“细胞只能来自细胞”,细胞是一个相对独立的生命活动的基本单位。这被认为是对细胞学说的重要补充。 第二章组成细胞的分子 第一节细胞中的元素和化合物 一、组成细胞的原子和分子 1、细胞中含量最多的6种元素是C、H、O、N、P、Ca(98%),称为大量元素。有些含量较少,如Fe、Mn、Zn、 Cu、B、Mo等,被称为微量元素。 2、组成生物体的基本元素:C元素。(碳原子间以共价键构成的碳链,碳链是生物构成生物大分子的基本骨架,称 为有机物的碳骨架。) 3、缺乏必需元素可能导致疾病。如:克山病(缺硒),缺铁性贫血 4、生物界与非生物界的统一性和差异性 统一性:组成生物体的化学元素,在无机自然界都可以找到,没有一种元素是生物界特有的。 差异性:组成生物体的化学元素在生物体和自然界中含量相差很大。人教版高中生物必修二教材分析_生物_教材分析_人教版

2016高中生物必修一超全面 知识点总结

高中生物人教版必修二知识点总结

高中物理必修一重点难点

人教版高中生物必修二教材分析生物教材分析人教版

重点高中生物必修一知识点总结(人教版)