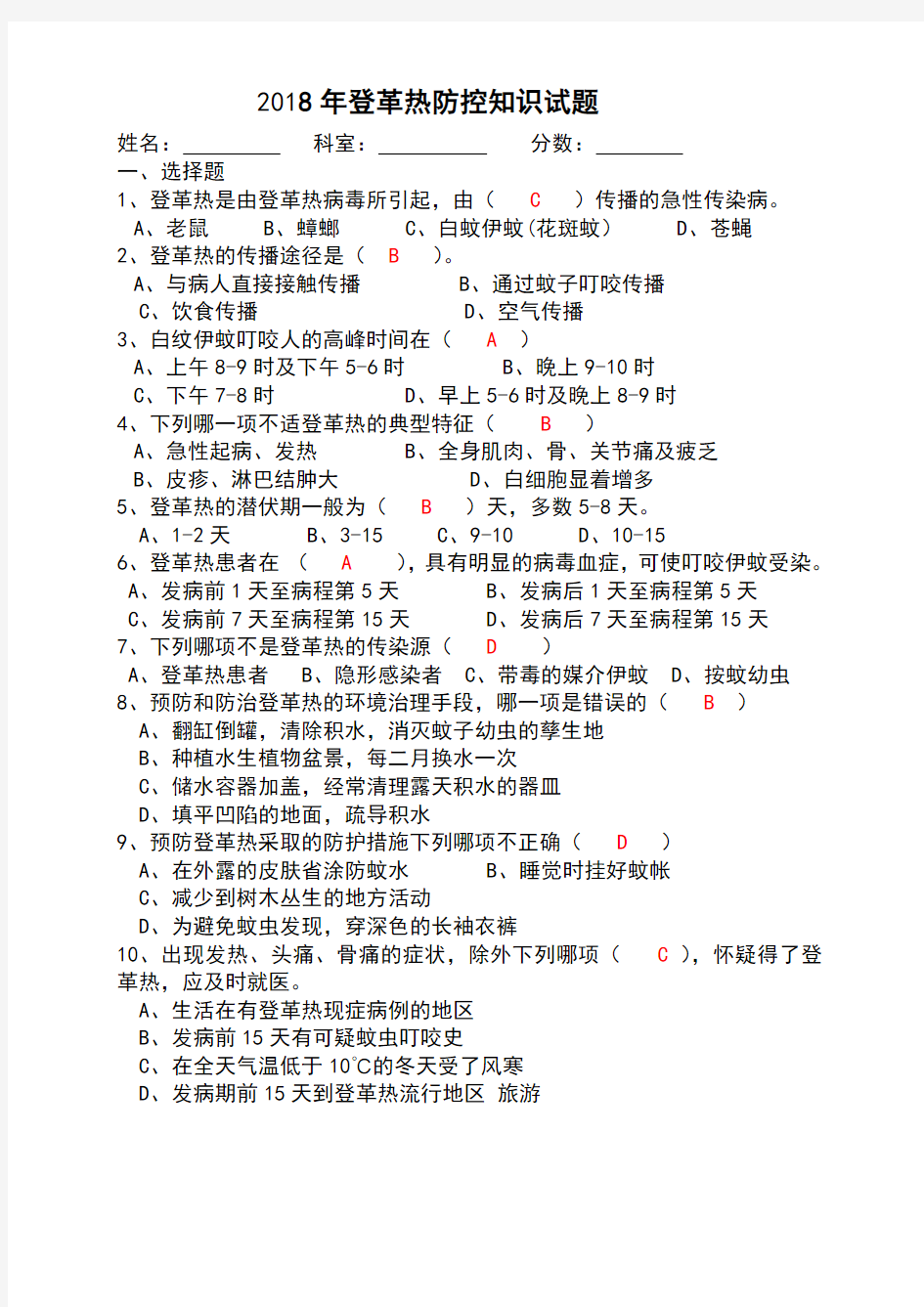

2018年登革热防控知识试题

姓名:科室:分数:

一、选择题

1、登革热是由登革热病毒所引起,由( C )传播的急性传染病。

A、老鼠

B、蟑螂

C、白蚊伊蚊(花斑蚊)

D、苍蝇

2、登革热的传播途径是( B )。

A、与病人直接接触传播

B、通过蚊子叮咬传播

C、饮食传播

D、空气传播

3、白纹伊蚊叮咬人的高峰时间在( A )

A、上午8-9时及下午5-6时

B、晚上9-10时

C、下午7-8时

D、早上5-6时及晚上8-9时

4、下列哪一项不适登革热的典型特征( B )

A、急性起病、发热

B、全身肌肉、骨、关节痛及疲乏

B、皮疹、淋巴结肿大 D、白细胞显着增多

5、登革热的潜伏期一般为( B )天,多数5-8天。

A、1-2天

B、3-15

C、9-10

D、10-15

6、登革热患者在( A ),具有明显的病毒血症,可使叮咬伊蚊受染。

A、发病前1天至病程第5天

B、发病后1天至病程第5天

C、发病前7天至病程第15天

D、发病后7天至病程第15天

7、下列哪项不是登革热的传染源( D )

A、登革热患者

B、隐形感染者

C、带毒的媒介伊蚊

D、按蚊幼虫

8、预防和防治登革热的环境治理手段,哪一项是错误的( B )

A、翻缸倒罐,清除积水,消灭蚊子幼虫的孳生地

B、种植水生植物盆景,每二月换水一次

C、储水容器加盖,经常清理露天积水的器皿

D、填平凹陷的地面,疏导积水

9、预防登革热采取的防护措施下列哪项不正确( D )

A、在外露的皮肤省涂防蚊水

B、睡觉时挂好蚊帐

C、减少到树木丛生的地方活动

D、为避免蚊虫发现,穿深色的长袖衣裤

10、出现发热、头痛、骨痛的症状,除外下列哪项( C ),怀疑得了登革热,应及时就医。

A、生活在有登革热现症病例的地区

B、发病前15天有可疑蚊虫叮咬史

C、在全天气温低于10℃的冬天受了风寒

D、发病期前15天到登革热流行地区旅游

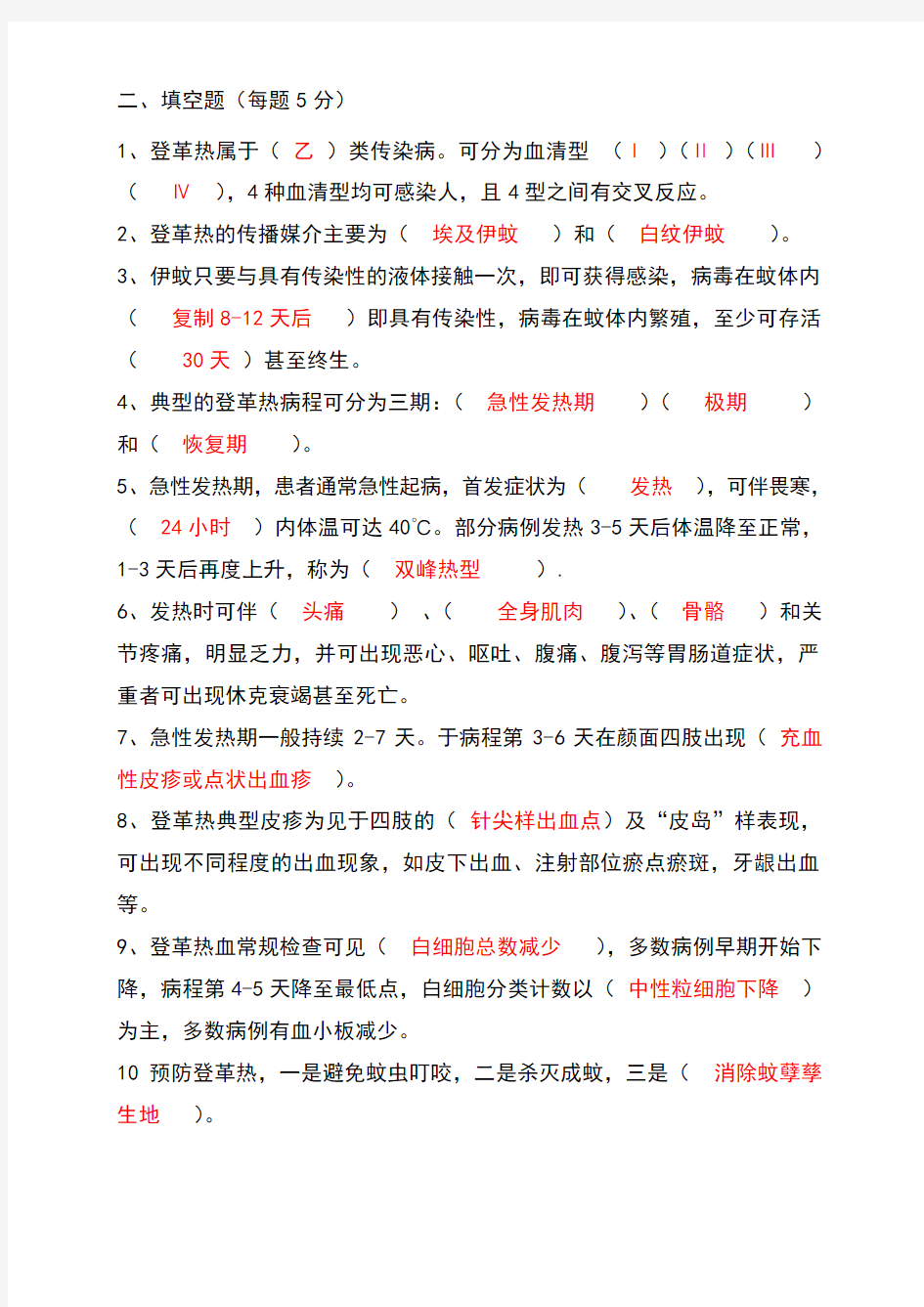

二、填空题(每题5分)

1、登革热属于(乙)类传染病。可分为血清型(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ),4种血清型均可感染人,且4型之间有交叉反应。

2、登革热的传播媒介主要为(埃及伊蚊)和(白纹伊蚊)。

3、伊蚊只要与具有传染性的液体接触一次,即可获得感染,病毒在蚊体内(复制8-12天后)即具有传染性,病毒在蚊体内繁殖,至少可存活( 30天)甚至终生。

4、典型的登革热病程可分为三期:(急性发热期)(极期)和(恢复期)。

5、急性发热期,患者通常急性起病,首发症状为(发热),可伴畏寒,(24小时)内体温可达40℃。部分病例发热3-5天后体温降至正常,1-3天后再度上升,称为(双峰热型).

6、发热时可伴(头痛)、(全身肌肉)、(骨骼)和关节疼痛,明显乏力,并可出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状,严重者可出现休克衰竭甚至死亡。

7、急性发热期一般持续2-7天。于病程第3-6天在颜面四肢出现(充血性皮疹或点状出血疹)。

8、登革热典型皮疹为见于四肢的(针尖样出血点)及“皮岛”样表现,可出现不同程度的出血现象,如皮下出血、注射部位瘀点瘀斑,牙龈出血等。

9、登革热血常规检查可见(白细胞总数减少),多数病例早期开始下降,病程第4-5天降至最低点,白细胞分类计数以(中性粒细胞下降)为主,多数病例有血小板减少。

10预防登革热,一是避免蚊虫叮咬,二是杀灭成蚊,三是(消除蚊孽孳生地)。

常见传染病预防知识教 案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

常见传染病预防知识教案 教学目的: 1、了解常见的传染病 2、知道常见传染病的特点及预防方法 3、帮助学生养成良好的生活习惯 教学重难点:知道常见传染病的特点及预防方法 教学时间:一课时 教学过程: 一、了解常见的传染病 流行性感冒、水痘、风疹、流行性腮腺炎、手足口病 二、常见传染病的特点、传播途径、预防方法 (一)了解流行性感冒 1、流行性感冒简称流感,是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病,具有很强的传染性。流感病毒分为甲、乙、丙三型。 2、传播途径:以空气飞沫直接传播为主,也可通过被病毒污染的物品间接传播。 3、主要症状:有发热、全身酸痛、咽痛、咳嗽等症状。 4、易感人群:人群对流感普遍易感,病后有一定的免疫力,但维持的时间不长,病毒不断发生变异,可引起反复感染发病。 5、预防措施: 接种流感疫苗被国际医学界公认是防范流感的最有效的武器。由于流感病毒变异很快,通常每年的流行类型都有所不同。因此,每

年接种最新的流感疫苗才能达到预防的效果。另外,锻炼身体,增强体质,在流感季节经常开窗通风,保持室内空气新鲜,尽量少去人群密集的地方等等,也是预防流感的有效措施。 (二)水痘 1、水痘是一种由水痘带状疱疹病毒所引起的急性传染病。水痘患者多为1-14岁的孩子。在幼儿园和小学最容易发生和流行。水痘属于急性传染病,但通常比较温和,不会引起严重的并发症。 2、传播途径:水痘主要通过飞沫经呼吸道传染,接触被病毒污染的尘土、衣服、用具等也可能被传染。 3、主要症状:水痘病毒感染人体后,经过大约2周的潜伏期,患者可出现头痛、全身不适、发热、食欲下降等前期症状,继而出现有特征性的红色斑疹,后变为丘疹、再发展为水疱、常伴有瘙痒,1-2天后开始干枯结痂,持续一周左右痂皮脱落。皮疹躯干部最多,头面部次之,四肢较少,手掌、足底更少。 4、易感人群:人群普遍易感。常见于2-10岁的儿童,一次发病可终身获得较高的免疫力。 5、预防措施: 接种水痘疫苗是最有效、最经济的预防措施。流行期间小孩子不去人多的公共场所,经常开窗通风等也很重要。 (三)风疹 1、风疹是由风疹病毒引起的急性呼吸道传染病。

登革热防控知识(一) 登革热由登革热病毒引起,主要由一种名叫白纹伊蚊的蚊子(广东俗称“花斑蚊”)叮咬传播的急性传染病,可分为ⅰ型、ⅱ型、ⅲ型、ⅳ型四个血清型。该病流行季节为夏秋季(即每年的5-10月份),传播迅速,发病率高,容易出现暴发流行,目前无预防针和药物可以预防。 登革热是登革热病毒引起、伊蚊传播的一种急性传染病。临床特征为起病急骤,高热,全身肌肉、骨髓及关节痛,极度疲乏,部分患可有皮疹、出血倾向和淋巴结肿大。患者和隐性感染者为主要传染源,未发现健康带病毒者。尽早的对这个登革热疾病做出预防措施 1.登革热是怎样传播的? 登革热是由登革病毒引起的急性蚊媒传染病,主要是通过带有登革病毒的埃及伊蚊和白纹伊蚊叮咬人而传播。 2.登革热的主要症状和体征是什么? 人一般被带有登革病毒的蚊子叮咬后3-15天内发病,主要有以下症状和体征: ①突发高热:一般持续3-7天,体温可达39℃以上。 ②三痛:主要为剧烈头痛、眼眶痛、肌肉关节骨痛。 ③三红:面、颈、胸部潮红。 ④出疹:皮肤可有麻疹样、针尖样、白斑样、荨麻疹样等多样性皮疹。 ⑤出血:皮肤、齿龈、鼻腔少量出血。 ⑥乏力以及恶心、呕吐等消化道症状。 3.如何预防登革热? ①水缸、水池、花瓶等贮水容器,每隔3-5天刷洗、换水一次;室外露天的盆、罐及瓶子倒置或掩埋。及时清除单位、住户室内外各类型小积水,如房前屋后、阳台、天台、花盆托盘、各种盆罐容器、废旧轮胎、消防池等。庭院喷水池、假山水池、荷花盆、莲盆等积水无法清除时可采取养鱼等方法,杜绝蚊虫孳生。

②房间装置防蚊网,睡觉时挂蚊帐。 ③到登革热疫区应采取个人防护措施,如裸露皮肤涂蚊虫驱避剂防止蚊虫叮咬。 4.什么情况下可怀疑自己或家人感染了登革病毒? 同时具有以下三条,应及时到医院就诊: ①发病前15天内到过有登革热流行的国家或地区,或当地有登革热疫情发生。 ②发病前15天内有可疑蚊虫叮咬史。 ③出现上述登革热症状和体征。 目前尚没有特效的治疗药物,所以,预防是防制登革热的关键措施注意个人防护。睡觉的时候要挂蚊帐、点蚊香;注意白天睡觉要挂蚊帐;出门郊游要穿长袖衣裤;涂防蚊水;如果出现发热、头痛等登革热类似症状要马上到医院就诊。 登革热防控方案(二) 生活中很多的时候是会穿一些流行性的传染性的疾病的,在出现一些流行性的疾病的时候,很多的人就会感染上一些疾病的,最常见的就是登革热这个疾病,在现在的生活中也是存在的,在出现这个疾病的时候是需要及时的防控的,而且需要及时的治疗的,现在让我们来了解一下登革热防控方案。 登革热防治知识?预防登革热首先就要灭蚊,控制传染源最后提高人群抗病力,只有这样才能有效预防登革热。我们建议大家生活中切断传播途径。饮用水缸或其他饮用水容器要加盖,至少5天天换水1次,不能定期换水的可放养食蚊鱼等,水井要加盖。防蚊、灭蚊是预防本病的根本措施。 我们建议大家生活中改善卫生环境,消灭伊蚊滋生地。防止积水,消除伊蚊孳生地,富贵竹等阴生水养植物的花瓶。至少5天换水1次,并冲洗植物根部,养有大型水生植物的,要在水中投放灭蚊药物。我们建议大家生活中清理积水。喷洒杀蚊剂消灭成蚊。贮水的水桶、陶瓮、排水槽等至少5天清理换水一次,所有渠道要保持畅通。我们建议大家生活中提高自身的抵抗力和免疫力,注意饮

登革热的防控措施 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

登革热的防控措施及健康教育 登革热(Dengue Fever)是由登革病毒(DV)引起的急性传染病,主要通过埃及伊蚊或白纹伊蚊为媒介进行传播。本病具有传播迅猛、发病率高、登革出血热和登革休克综合征 (DHF/DSS)病死率较高等特点。 登革热患者和感染者是本病城市型的传染源,病人一般在发病前一天至发病后5天内传染性较强。在流行期间,非典型病例及亚临床感染者比典型病例多几十倍,具有更重要的传染源作用。在东南亚存在丛林型自然疫源地,猴子是自然储存宿主,人仅在偶然机会进入循环圈才可能受染。 登革热广泛分布于有媒介伊蚊存在的热带、亚热带地域,有时侵入温带地区引起流行。我国主要流行于海南、广东、广西、台湾等地,云南也曾发现病例,在丛林猴、蚊中分离到登革病毒。 登革热在热带、亚热带地域可常年发病,一般流行于夏秋季,但地理性质不同的地区流行高峰时间不同。如为输入性传播则发病高峰依输入时间而转移。 在登革热呈地方性流行的地区,存在着蚊媒孳生的自然条件和高人口出生率,疫情年年不断,可分离出多型登革病毒,主要在儿童中发病,且常发生DHF/DSS,成为儿童住院和死亡的主要原因;外来人群发病则为多表现典型登革热。流行季节与雨季相一致。尚无证据表明我国存在登革热地方性流行区,但有人认为我国海南岛、云南省也面临威胁。 登革热地域分布特点与埃及伊蚊、白纹伊蚊的生物区带有极密切关系,流行季节性表现和气温、降雨及伊蚊密度相关,海南省由于长年气温高,冬季伊蚊吸血活动依然,则全年均可发病。 社会因素方面如人口密度高、不良居住卫生条件、卫生知识水平和习惯,较高的人口出生率及人口流动等都对发病率有重要影响。沿海或缺水地区家家户户有贮水容器,易形成伊蚊

防控登革热灭蚊技术方案 蚊子是人们最熟悉,也是最重要的卫生害虫。它不仅刺吸人畜,而且是登革热等多种严重疾病传播媒介。因而,灭蚊不仅是保障人们健康的需要,同时也具有间接的经济效益。为确保我市灭蚊活动按统一技术要求科学规范地进行,特制定本技术方案。 一、目标 以环境整治为主要措施,辅助以化学防治,使蚊密度控制在国家规定的标准范围之内,避免登革热等蚊媒传染病在我市发生和流行。 二、技术要求 整治环境、规范用药、监督检查是保证灭蚊成效的技术关键,为此,必须严格按技术要求组织开展灭蚊活动。 (一)环境治理 通过环境治理,搞好环境卫生,清除蚊类的孳生场所是灭蚊的关键,也是控制蚊子孳生的最基本的措施。因此,采取环境治理的办法也就是从根本上改变蚊子的孳生环境,使之不再适于它们栖息生存。 1.平洼填坑:大小不等的死水塘、洼地、土坑、土沟、建筑工地施工中挖的坑等,一下雨便积水,易生蚊虫,应用泥土或其它材料把它们填平,即可有效杜绝蚊虫孳生。 2.整治河沟:一些无用的沟渠,死水坑以及排放生活废水的污水沟,都是蚊子的孳生场所。应对污水沟进行除淤泥杂草,并且严厉禁止投放垃圾和废弃物品,使之成为流畅的排污沟。对于较小和无用的死水坑,沟渠等用泥土等填平,使蚊子无法孳生。

3.清除上、下水井积水:蚊子主要来自上述场所,因此,处理好上述场所的积水是防治蚊子的重要环节之一。为此,应将上述场所的积水及时进行不定期的清除,破坏蚊虫的孳生环境。 4.清理化粪池、疏通下水道:应将化粪池及时清理,并定期疏通下水道,防止堵塞积水而给蚊子创造孳生的环境。 5.清除废弃器皿:各种场所里丢弃的各种空的缸、罐、坛、盆、瓶、桶(尤其是废品收购站)等积集水后,都可生长蚊子的幼虫,所以这类物品需要全部清除或做其它适当处理。 (二)化学防治:灭蚊活动统一使用以下药物,即:80%敌敌畏、10%氯氰菊酯、高氯双硫磷或倍硫磷。各种积水中的蚊子幼虫杀灭使用高氯双硫磷或倍硫磷,外环境的成蚊杀灭使用80%敌敌畏、10%氯氰菊酯喷洒。 1.杀灭幼虫 不能排除或一时无法清除的积水,可以采取化学防治的手段,杀灭其中的蚊子幼虫。杀灭幼虫的防治作用是暂时性的,但它必须在清除孳生场所的基础上进行,具体方法是: ⑴将松木板锯成3×4×厘米的小木块,浸入%的高氯双硫磷中浸泡8~2小时后取出晾干,每5平方米积水水面投放1~2块; ⑵将高氯双硫磷或倍硫磷乳油装入小塑料袋内,每袋2毫升,再向袋内充入少量空气,用热合机封口。用时将小袋投入水中,每5平方米积水水面投1袋; 2.杀灭成蚊 ⑴防护带(灭蚊范围之内向外延伸300米),流动的排污沟两侧、草丛、林带、草坪用10%的氯氰菊酯进行灭成蚊,使用的浓度为1:200倍。 ⑵下水道、化粪池等地难于进行,可使用烟炮进行烟雾薰杀。 三、要求

登革热诊疗指南 (2014年第2版) 2014-10-11 登革热是由登革病毒引起的急性传染病,主要通过埃及伊蚊或白纹伊蚊叮咬传播。 一、病原学 登革病毒属黄病毒科黄病毒属。登革病毒颗粒呈球形,直径45~55nm。登革病毒共有4个血清型(DENV-1、DENV-2 DENV-3和DENV-4),4种血清型均可感染人,其中2型重症率及病死率均高于其他型。 登革病毒对热敏感,56℃30分钟可灭活,但在4℃条件下其感染性可保持数周之久。超声波、紫外线、0.05%甲醛溶液、乳酸、高锰酸钾、龙胆紫等均可灭活病毒。病毒在pH 7~9时最为稳定,在-70℃或冷冻干燥状态下可长期存活。 二、流行病学 (一)传染源。登革热患者、隐性感染者和登革病毒感染的非人灵长类动物以及带毒的媒介伊蚊。 (二)传播途径。主要通过伊蚊叮咬传播。传播媒介主要为埃及伊蚊和白纹伊蚊。 (三)易感人群。人群普遍易感,但感染后仅有部分人发病。登革病毒感染后,人体可对同型病毒产生持久免疫力,但对异型病毒感染不能形成有效保护,若再次感染异型或多

个不同血清型病毒,机体可能发生免疫反应,从而导致严重的临床表现。 (四)流行特征。登革热流行于全球热带及亚热带地区,尤其是在东南亚、太平洋岛屿和加勒比海等100多个国家和地区。我国各省均有输入病例报告,广东、云南、福建、浙江、海南等南方省份可发生本地登革热流行,主要发生在夏秋季,居家待业和离退休人员较多。 三、临床表现 登革热的潜伏期一般为3~15天,多数5~8天。 登革病毒感染可表现为无症状隐性感染、非重症感染及重症感染等。登革热是一种全身性疾病,临床表现复杂多样。典型的登革热病程分为三期,即急性发热期、极期和恢复期。根据病情严重程度,可将登革热分为普通登革热和重症登革热两种临床类型。 (一)急性发热期。患者通常急性起病,首发症状为发热,可伴畏寒,24小时内体温可达40℃。部分病例发热3-5天后体温降至正常,1-3天后再度上升,称为双峰热型。发热时可伴头痛,全身肌肉、骨骼和关节疼痛,明显乏力,并可出现恶心,呕吐,腹痛,腹泻等胃肠道症状。 急性发热期一般持续2~7天。于病程第3~6天在颜面四肢出现充血性皮疹或点状出血疹。典型皮疹为见于四肢的针尖样出血点及“皮岛”样表现等。可出现不同程度的出血

六年级传染病预防教案 大桥小学:马燕 教学目标: 1、通过班会课中教师讲解,学生交流,知识竞赛等,让学生对传染病的发生、传播等有全面的了解;让学生知道讲究卫生的重要意义。 2、通过小组讨论、演讲各类发言等形式激发学生讲究卫生,培养学生养成良好的个人卫生习惯,促进学生的身心健康发展,全面提高学生身体素质的决心。 一认识常见传染病 根据传染病的主要传播途径,分为以下几类: 1、肠道传染病:霍乱(二号病)、痢疾、伤寒、甲肝、戊肝、脊髓灰质炎(小儿麻痹症)、感染性腹泻等; 2、呼吸道传染病:传染性非典型肺炎、肺结核、流行性感冒、麻疹、流脑、流行性腮腺炎、白日咳、白喉、猩红热、风疹等; 3、血源性传染病:乙肝、丙肝、丁肝、艾滋病等; 4、虫媒传播及自然疫源性传染病:鼠疫、狂犬病、钩体、乙脑、疟疾、登革热、黑热病等; 5、其它:炭疽、布鲁氏菌病、急性出血性眼结膜炎(红眼病)等。 二预防传染病 虽然不同的传染病有不同的治疗方法,但是各种传染病的基本的预防措施是相通的,只要我们按时完成儿童计划免疫程序、了解和掌握

一下一些基本的预防知识,就能有效地减少疾病的发生和传播。

1、接种疫苗:进行计划性人工自动免疫是预防各类传染病发生的主要环节,预防性疫苗是阻击传染病发生的最佳积极手段。 2、每天开窗通风,保持室内空气新鲜,尤其教室、电脑房等; 3、不到人口密集、空气污染的场所去,如商场、浴室等; 4、勤洗手,洗手时要用流动水彻底清洗干净,不用污浊的毛巾擦手; 5、到医院就诊最好戴口罩,回家后洗手,避免交叉感染; 6、注意不要过度疲劳,防止感冒,以免抗病力下降; 7、合理膳食,增加营养,要多饮水,摄入足够的维生素,应多吃一些富含优质蛋白、糖类及微量元素的食物,如瘦肉、禽蛋、大枣、蜂蜜和新鲜蔬菜、水果等。 8、发热或有其它不适及时就医; 9、避免接触传染病人,尽量不到传染病流行疫区; 10、培养健身兴趣,加强体能锻炼,提高预防疾病的能力; 11、传染病人用过的物品及房间适当消毒,如日光下晾晒衣被,房内门把手、桌面、地面用消毒剂喷洒、擦拭。 秋季传染病虽然种类繁多,但是只要我们积极预防、正确对待,做到早发现、早隔离、早诊断、早治疗,就可以有效地阻断传染病的流行与传播,将它们拒之门外。

预防登革热专项方案 编制人: 审核人: 批准人: 广州XXX集团有限公司 广州XXX安置房工程项目部 2018年8月10日

预防登革热专项方案 广州地区过往年份出现登革热疫情,现在的季节正处于暴发期,广州市每年有较多的人员感染,一旦发生,事态比较严重。为了有效防止登革热疫情的发生和扩散,采取科学、有力的防控措施,落实做好切断登革热传播途径和根治疫情。根据传染病防治法和突发公共卫生事件应急条例等有关法律法规,结合本项目管理工作的实际情况,特制定本项目部登革热防控工作方案。 一、登革热防治基本知识、出现登革热的原因和传播 (一)传染源。 登革热患者、隐性感染者、带病毒动物是本病主要传染源和宿主。 1、患者。 患者是登革热主要传染源。在发病前3天至发病后10天内具有病毒血症的患者是至关重要的传染源;轻型患者不易被发现,且数量远大于典型患者,是更为危险的传染源。 病例诊断原则:依据患者流行病学史、临床表现及实验室检查结果综合进行诊断。确诊须有血清学或病原学检查结果。病例分为三种类型:疑似病例、临床诊断病例和实验室确诊病例。这三种病例均作为传染源对待。 2、隐性感染者。 登革热流行后,当年人群中抗体水平较高,表明很多人可通过隐性感染获得免疫,这些人在其病毒血症期也可以作为传染源。 3、带病毒动物。 有实验证明,非人灵长类等动物能携带登革热病毒,有可能成为人类登革

热的传染源。登革热在我国的主要传播媒介为埃及伊蚊和白纹伊蚊。伊蚊雌蚊吸血感染病毒后,观察不到任何病变,但病毒在蚊体内繁殖,至少可存活30天甚至终生,再经蚊叮咬传染给人。人类对登革热不分种族、年龄、性别普遍易感,但感染后仅有部分人发病。人初次感染登革病毒后对同型病毒有较巩固的免疫力,可持续数年,但对异型登革病毒免疫力只能维持很短时间。 4、登革热是由伊蚊(俗称花蚊或花斑蚊)传播,人与人之间是不会传播的。伊蚊吸食了登革热病人的血后,会把登革热病毒传染给下一个被叮咬的健康人。人感染了登革热病毒后大约一周左右开始发病,会出现发热、头痛、全身肌肉关节酸痛等症状;发病第3-6天全身出现发疹,有的病人会出现皮肤粘膜出血症状,少数病人会突然病情加重出现登革热休克综合症,病情凶险,如不及时抢救,可于4-6小时死亡。目前还没有治疗和预防登革热的特效药物,但是只要消灭传播登革热的伊蚊,就可以防止登革热的流行。 5、要消灭伊蚊就要了解伊蚊的生活习性。伊蚊无论白天和晚上都会叮咬人,要切实做好防蚊叮咬的措施很困难,最有效消灭伊蚊的方法是消除伊蚊的孳生地。伊蚊繁殖的孳生地主要是工地积水坑、排水沟不畅通处、板房与围墙交界处的不易清理,容易积水的地方,小型盆罐、旧轮胎、塑料袋等积水也是伊蚊的孳生地,必须采取每星期翻盆倒罐消除积水,养鱼或放农药、清理弃置容器等综合措施。伊蚊孳生地附近的居民危害最大,伊蚊飞行活动的半径为100米,所以需要大家互相督促齐齐动手,你我齐参与共同开展消灭伊蚊的活动,防止登革热发生与流行。 二、工作目标 按照科学防控措施,坚持预防为主的原则,切实加大灭蚊、环境整治、疫情监测等综合防控工作力度,彻底扑灭登革热疫情,切实保障职工的身体健康

登革热预防控制方案 欧阳光明(2021.03.07) 登革热是一种由登革病毒引起的蚊媒传染病,由白纹伊蚊传播。该病起病急、传播迅猛、人群普遍易感、发病率高,在一个蚊媒密度高的地区,只要有传染源存在就容易引起暴发流行,病情严重者可因出血或多器官损害而死亡。自1978年发现登革热以来,至今已发生过数次较大规模的流行,给人民群众的健康、生活、生产带来了极大影响。为有效地预防控制登革热流行,防止出现大暴发,保障全体施工人员的健康工作,制定本方案。 一、目标和任务 本方案的制定目的在于明确项目管理人员职责,调动项目全体人员投入到登革热防制工作中,有效落实各项登革热预防和控制措施,预防和控制登革热疫情的发生和蔓延。 二、指导思想 控制和消灭白纹伊蚊是当前最有效的预防和控制登革热的措施。因此,要大力开展宣传教育,充分发动项目全体施工工人,清除室内外白纹伊蚊孳生环境为主导的综合性防制措施,将白纹伊蚊密度控制到不致发生流行的程度。 三、成立登革热防控领导小组 项目部根据现场实际成立登革热防控领导小组,由项目负责人担任小组组长,小组成员如下: 组长:***(项目经理)

副组长:***(生产经理) 组员:***(后勤管理员) ***(安全员) ***(材料员) ***(资料员) ***(仓管员) 1、预防控制小组。在施工过程中,负责对周边环境卫生检查清理,在登革热高发期,每月至少进行两次对周边下水道、绿化草地等喷洒农药灭虫灭蚊,防止白纹伊蚊滋生。 2、医疗小组。发现登革热症状施工人员,及时送到附近医院就诊,对有症状的人员登记检查。 3、后勤保障小组。由后期管理员负责组织调集人员、物资设备,督促检查各项登革热防治措施落实到位。 四、预防控制措施 1、根据项目实际需要,指定预防登革热的措施,指定专人负责灭蚊工作,筹备专门灭蚊经费,专款专用。将灭蚊工作落实到实处。 2、对项目施工人员开展有效的宣传教育,利用黑板报、宣传栏、安全教育培训等方式开展宣传,普及登革热防制知识,使工人自觉行动起来清除室内外白纹伊蚊孳生场所,预防控制登革热。 3、组织开展项目范围的经常性防蚊灭蚊行动,通过整治、改善工地生活环境卫生,清除室内外蚊虫孳生地,控制或消灭登革热传播媒介,阻断登革热传播途径。 4、定期对办公生活区进行全面检查,清理卫生死角,清理地面积水。做好下水道的清疏工作,保障排水通畅,定期对周边草丛、花木、下水道等喷洒灭蚊药品,防止形成蚊虫孳生地。 5、发现发热病人及时就诊,确诊为登革热应积极配合治疗,

登革热诊疗指南培训试题 1、登革热潜伏期一般为天?( B ) A、4-13 B、3-15 C、4-15 D、3-14 2、2014年版登革热诊疗指南,根据病情严重程度,将登革热感染分为哪两种临床类型?( A ) A、普通登革热和重症登革热 B、普通登革热和登革出血热 C、典型登革热和登革出血热 D、登革出血热和重症登革热 3、典型的登革热病程分为哪三期?( B ) A、急性发热期、休克期和恢复期 B、急性发热期、极期和恢复期 C、急性发热期、出血期和恢复期 D、急性发热期、重症期和恢复期 4、重症登革热实验室指征?( D ) A、血小板快速下降 B、血小板快速下降和白细胞升高 C、HCT升高 D、血小板快速下降和HCT升高 5、登革热急性发热期常见热型?( A) A、双峰热 B、稽留热 C、驰张热 D、波状热 6登革热的临床表现正确的是(A ) A.发热,全身疼痛和毒血症状,皮疹、出血和其他症状和体征 B.潜伏期为1—3天,发热同时出皮疹 C.没淋巴结肿大,可有肝脾肿大 D.登革热没重症病例 7登革热治疗措施中错误的是(C ) A.急性期卧床休息,流质或半流质饮食 B.口服补液为主,监测生命体征 C.高温应以药物为主 D.对中毒症状严重的患者,可短期使用小剂量肾上腺皮质激素 8登革热的诊断依据有(D ) A.流行病学资料:疫区蚊子叮咬史 B.临床表现有发热、疼痛、皮疹、出血等 C.实验室检查有包细胞减少,血小板减少、登革热病毒分离阳性、登革热抗 体阳性 D.以上都是 9登革热的临床分型有(D ) A.典型登革热

B.轻型跟重型登革热 C.登革出血热登革休克综合征 D.以上均是 10症登革热的预警指征中高危人群有( ABCDE ) A、二次感染患者 B、伴有糖尿病、肝硬化、消化性溃疡、哮喘等基础疾病者 C、老人或婴幼儿 D、肥胖或严重营养不良者 E、孕妇 11症登革热的诊断指标中包括( ABCDE ) A、退热后病情恶化 B、腹部剧痛 C、持续呕吐 D、嗜睡,烦躁 E、少尿 12据流行病学史、临床表现及实验室检查结果,诊断为登革热后,出现下列哪一种情况即可诊断为重症登革热( ABCDE ) A、皮下血肿 B、黑便 C、急性心功能衰竭 D、休克 E、肝脏损伤 13革热的治疗措施(ABCD ) A、卧床休息,清淡饮食 B、退热:以物理降温为主 C、补液:口服补液为主 D、可给与安定、安痛定等对症处理。 E、伴有胃出血时可给予插胃管引流 14预防登革热应采取下列哪些措施(ABCD ) A、睡觉的时候要挂蚊帐、点蚊香; B、出门郊游要穿长袖衣裤 C、涂防蚊水 D、填平凹陷的地面;注意盖好储水容器;消灭一切蚊子幼虫的孳生地。

预防秋冬季传染病教案 ——肠道传染病预防与食品卫生安全教育 九年级五班赵士杰课时:1 课时 教学目的:让学生掌握预防急性肠道传染病的一些有关知识 教学过程: 谈话导入:进入秋季,气温变化比较大,秋季正处于夏季和冬季之间,夏季和冬季的传染病都有可能在秋季发生,所以说秋季也是多种传染病的高发季节。初秋时,气温较高,即“秋老虎”天,一些肠道传染病和虫媒传染病高发,甚至可能爆发流行;到了晚秋,气温逐渐下降,风大干燥,这时是一些呼吸道传染病的高发时节。因此,秋季加强传染病的防治,对维护身体健康具有重要意义。 一、向学生介绍“什么是肠道传染病?” 肠道传染病是一组经消化道传播疾病。常见的主要有伤寒、副伤寒、细菌性痢疾、霍乱、甲型肺炎、细菌性食物中毒等。肠道传染病病人的病原体从病人和病原携带者的粪便、呕吐物中排出,污染了周围环境,再通过水、食物、手、苍蝇、蟑螂、等媒介经口腔进入胃肠道,在人体内繁殖、产生毒素引起发病,并继续排出病原体再传染给其他健康人。 二、介绍“肠道传染病的传播途径” 1、经水传播由于生活饮水源被肠道传染病人和病原携带者的粪便、呕吐物中排入水中或洗涤病人的衣裤、器具、手等造成了水源污染,可引起霍乱、伤寒、细菌性痢疾的暴发流行。 2、经食物传播在食品的加工、储存、制作、运输销售等过程中被肠道传染病的病原体污染,可造成局部的流行和暴发流行。 3、接触传播通过握手、使用或接触过病人的衣物、文具、工具、门把手、人民币等造成病原体传播。 4、昆虫传播有些肠道传染病的病原体可在人体内存活一段时间,通过到处活动的苍蝇、蟑螂等昆虫进行传播。 三、介绍“急性肠道传染病的预防措施” 预防肠道传染病的关键是把好“病从口入”这一关,要注意饮食和饮水卫生,养成良好的卫生习惯,做好预防工作。

预防登革热宣传知识标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

预防登革热宣传知识 登革热是由花斑蚊(学名伊蚊,见下图)传播的。现在已进入登革热流行的季节,如发现学生突起高热,伴有较剧烈的头痛、眼眶痛、肌肉、关节和骨骼痛,面、颈、胸部潮红、结膜充血,出现四肢躯干或头面部的皮疹,验血发现白细胞和血小板减少,这时应怀疑是否患上登革热,需及时就医,早发现、早治疗,以免延误病情或者通过蚊子传染给其他人。 传播登革热的蚊子生长在水缸、水盆、罐及其他小型积水容器中。每隔3~5天洗缸换水,翻盆倒罐,清除小积水,可以控制蚊子,预防登革热。因此,预防登革热,最主要的措施是清除家居积水,防蚊灭蚊,同时做好个人防护,防止蚊虫叮咬。 一、清除家居积水 保持室内清洁,家庭内不留积水是减少蚊虫的最基础措施。传播登革热的蚊子生长在家居环境的小型积水容器中,清除积水,即可控制蚊子生长与繁殖,预防登革热。 (1)清除或倒置室外各种闲置的可积水容器,如放在户外、阳台、天台的不用的花盆、缸罐、轮胎、可积水的垃圾等。 (2)种养的水生植物(如富贵竹、万年青、佛手等)应每隔3-5天换水洗瓶、清洗根须。登革热流行期间最好不要种养水生植物,如要种养则改为用泥、沙种养,或者在水生植物中投放灭蚊幼虫缓释包。 (3)保持花盆托盘不积水,如有积水应随时清干。 (4)及时清除各种无用积水,如沟渠、天台等地面积水、填塞竹节、树洞,对于长期无法清除的积水,可以投放杀灭幼虫的缓释剂。 二、防蚊灭蚊 登革热通过蚊子叮咬传播,不会直接人传人。只要不被蚊子叮咬,就不会得登革热。 (1)家庭应安装蚊帐、纱门、纱窗等实物屏障;适时使用蚊香、电子驱蚊器、电蚊拍、防蚊灯等装备,还可以用杀虫喷雾剂对房间实施灭蚊处理。孩子睡觉时,可以给他的

登革热的防控措施及健康教育 登革热(Dengue Fever)是由登革病毒(DV)引起的急性传染病,主要通过埃及伊蚊或白纹伊蚊为媒介进行传播。本病具有传播迅猛、发病率高、登革出血热和登革休克综合征(DHF/DSS)病死率较高等特点。 登革热患者和感染者是本病城市型的传染源,病人一般在发病前一天至发病后5天内传染性较强。在流行期间,非典型病例及亚临床感染者比典型病例多几十倍,具有更重要的传染源作用。在东南亚存在丛林型自然疫源地,猴子是自然储存宿主,人仅在偶然机会进入循环圈才可能受染。 登革热广泛分布于有媒介伊蚊存在的热带、亚热带地域,有时侵入温带地区引起流行。我国主要流行于海南、广东、广西、台湾等地,云南也曾发现病例,在丛林猴、蚊中分离到登革病毒。 登革热在热带、亚热带地域可常年发病,一般流行于夏秋季,但地理性质不同的地区流行高峰时间不同。如为输入性传播则发病高峰依输入时间而转移。 在登革热呈地方性流行的地区,存在着蚊媒孳生的自然条件和高人口出生率,疫情年年不断,可分离出多型登革病毒,主要在儿童中发病,且常发生DHF/DSS,成为儿童住院和死亡的主要原因;外来人群发病则为多表现典型登革热。流行季节与雨季相一致。尚无证据表明我国存在登革热地方性流行区,但有人认为我国海南岛、云南省也面临威胁。 登革热地域分布特点与埃及伊蚊、白纹伊蚊的生物区带有极密切关系,流行季节性表现和气温、降雨及伊蚊密度相关,海南省由于长年气温高,冬季伊蚊吸血活动依然,则全年均可发病。 社会因素方面如人口密度高、不良居住卫生条件、卫生知识水平和习惯,较高的人口出生率及人口流动等都对发病率有重要影响。沿海或缺水地区家家户户有贮水容器,易形成伊蚊孳生场所。,随着经济文化提高,户内绿化盆栽水养植物花卉增多,积水容器利于伊蚊孳生而引起登革热流行。基建较多的城市,建筑工地积水可以是伊蚊的主要孳生地,是城市型登革热流行的危险因素。 目前尚没有特效的治疗药物,也无疫苗,预防是防制登革热的关键措施。控制传染源、切断传播途径和保护易感人群。主要措施如下: 个人防护措施: 1.睡觉的时候要挂蚊帐,注意个人卫生。 2. 出门郊游要穿长袖衣裤、涂防蚊水。 3.不在树林、草丛及水潭逗留。 4. 在平时多锻炼,注意休息,提高自身的免疫力。 5.所处区域疫情发生时,尽量不要剧烈运动,以防止身体过多分泌乳酸而招蚊子,而且要少喝酒。 6. 在疫情发生时,避免进入疫区,发现感染者必须及时报告。 7. 当自己出现登革热的症状时,及时检查、就诊。 环境控制措施: 1. 清除蚊子滋生的容器、水潭、树穴、轮胎积水等 2.垃圾统一回收处理,保持生活区环境清洁卫生。 3. 在蚊子活动密度较高的地方适当地使用学药剂进行杀灭。如厕所、水沟、污水处理池等。 4. 宿舍应整洁卫生,定期灭蚊,睡觉时必须挂蚊帐。 5.加强登革热知识的宣传教育,提高职工的防控意识。 6、若出现发烧的病例须立即送往医院进行检查和治疗,如确诊患登革热必须隔离治疗。

防控登革热灭蚊工作方 案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

依云华府项目 1~12座防控登革热灭蚊工作方案 编制人: 审核人: 批准人:

目录 一、简介 (2) 二、工作目标 (2) 三、应急小组 (2) 四、灭蚊药械 (3) 五、灭蚊方法 (3) 六、孳生地的处理 (3) 七、施药过程中的注意事项 (4) 一、简介

登革热是由登革病毒引起的蚊媒传染病,主要通过埃及伊蚊和白纹伊蚊(俗称花斑蚊)叮咬传播,在东南亚、西太平洋和美洲加勒比海地区广泛流行。目前,广东省地区多个城市出现登革热疫情,中山市也发现多例登革热病例,根据《广东省登革热流行媒介应急控制技术方法》,结合当前的防控登革热灭蚊实际情况,为加强病媒生物防制工作,预防登革热疫情的发生及传播,制定本方案。 二、工作目标 在工地现场,大力开展环境综合整治,清除蚊虫孳生地,开展消杀灭蚊工作,大力清除蚊媒传播,预防登革热发生和传播,采取快速灭杀成蚊和清除伊蚊孳生地为重点的综合防制措施。 三、应急小组 针对登革热防控工作,成立应急小组,组长:卢竞锋; 副组长:谢绵镇;组员:黄河、张明州、王彬。应急小组负责登革热防控工作的组织管理、指挥和协调,负责疫情现场控制、监督检查、疫情报告、信息沟通等相关工作。 应急联系电话: 1.应急联动电话:110、119; 2.急救:120; 3.项目部应急联系电话:;

四、灭蚊药械 药品选用,室内可选用双硫磷、氯菊酯和苯醚菊酯。室外可选用双硫磷、氯菊酯、高效氯氰菊酯、顺式氯氰菊酯、溴氰菊酯、氟氯氰菊酯、高效氟氯氰菊酯; 器械可选用背负式喷雾器、烟雾机、手推式喷雾机。 五、灭蚊方法 1.施药方法:将可用药物按产品说明书稀释一定倍数, 喷洒于重点部位的蚊虫孳生栖息场所。 2.处理周期:每天处理1次,连续3次,以后每三天1 次,直至应急程序结束,根据蚊虫监测结果考虑是否再进行处理。 3.重点滞留喷洒:蚊虫孳生栖息场所 4.药物及推荐使用剂量:高效氯氰菊酯、顺式氯氰菊 酯、溴氰菊酯、高效氯氟氰菊酯和氟氯氰菊酯的可湿性粉剂、胶悬剂等。 六、孳生地的处理 埃及伊蚊和白纹伊蚊是登革热主要传播蚊媒,埃及伊蚊主要孳生于水缸、水池和各种积水容器内,白纹伊蚊主要孳生于盆、罐、竹节、树洞、废轮胎、花瓶、壁瓶、建筑工地等清水型小积水。 孳生地处理方法:

预防登革热小知识 This manuscript was revised by the office on December 22, 2012

预防登革热小知识 一、何谓登革热? 登革热是由登革热病毒引起,经蚊媒传播的一种急性虫媒传染病。近期,上海市周边部分地区爆发登革热疫情,截止 9月 24 日,杭州市累计报告登革热病例 951 例,本市也在 9 月27 日公布首次发现 1 例本地感染登革热病例。夏末秋初季,降雨增多,气温适宜,蚊虫仍处于高峰期,周边城市疫情的爆发和本地首例病例的发现,大大增加了登革热疫情传播甚至暴发的风险。登革热已成为地方性流行病,国内有输入病例或局部暴发疫情出现。 二、典型登革热的病征是什么? 感染登革热病毒后,经过3到15天的潜伏期(通常为5到8日),患者多以突然发热为首发症状,持续发热3到5天,严重头痛、四肢酸痛、关节痛、肌肉痛、背痛、后眼窝痛、发病后3到5日出现红疹、恶心、呕吐、轻微的牙流血和流鼻血,病后有可能出现极度疲倦及抑郁症状,极少数病者会恶化至出血性登革热,进一步出血、休克,严重时可引致死亡。三、怎样预防登革热 (一)消灭蚊子 蚊子是传播登革热的罪魁祸首,预防登革热关键在于灭蚊,消灭传播媒介。重点在于消灭蚊孳生地,这是最重要治本措施,也是预防登革热最简便易行的有效措施。 1、开展全民爱国卫生运动,人人动手,翻缸倒罐,彻底清除蚊子孳生地。彻底清理家庭内外各种容器小积水,盆罐倒置或清除,花瓶及时换水。家庭莲缸要养鱼或加煤油。水

缸,天台水池要及时清洗,加盖。疏通、排除天台沟渠积水。清理露天堆放轮胎。全面清理室内外环境,清除杂物和卫生死角,填平坑洼,消除蚊子孳生、栖息场所。 2、药物杀蚊。外环境可使用氯氰菊酯、溴氰菊酯等菊酯类药物和敌敌畏,家庭可采用高效低毒菊酯类气雾剂,驱除蚊子。 3、用蚊香驱蚊。具体的使用方法为:睡前1-2小时将门窗紧闭,点燃蚊香,待进入室内睡觉时再将门窗打开,以保持空气流通。 4、驱避剂。包括风油精、避蚊酯等。 5、蚊帐。在蚊虫较多及发生洪涝灾害的地区应使用蚊帐。 6、植物驱蚊。在室内的花盆里栽一两株西红柿,西红柿枝叶发出的气味会把蚊子赶走;在门前窗后栽上几盆凤仙花、薄荷、夜来香,这些花草散发的气味可拒绝蚊子于门外。 7、气味驱蚊。在室内点燃几块橘皮,它的青烟就会使蚊子仓皇逃窜;在身上或枕头洒些香水,有较好的驱蚊作用;在座位下或腿旁放两三盒揭开的清凉油或风油精,蚊子就会“闻而生畏”,远而避之。 8、服药驱蚊。蚊子害怕维生素B的气味,人服了维生素后,维生素B的气味会随汗液分泌到皮肤,蚊子一闻到这种气味就会“逃之夭夭”。 9、光源驱蚊。用一张橘红色的玻璃纸(或绸布)套在40瓦以上的电灯泡上,使灯变成橘红色,蚊子也会“见光而逃”。

目录 一、简介 (2) 二、工作目标 (2) 三、应急小组 (2) 四、灭蚊药械 (3) 五、灭蚊方法 (3) 六、孳生地的处理 (4) 七、施药过程中的注意事项 (5) 八、环境卫生管理方法 (7) 一、简介 登革热是由登革病毒引起的蚊媒传染病,主要通过埃及伊蚊和白纹伊蚊(俗称花斑蚊)叮咬传播,在东南亚、西太平洋和美洲加勒比海地区广泛流行。目前,广东省地区多个城市出现登革热疫情,中山市也发现多例登革热病例,根据《广东省登革热流行媒介应急控制技术方法》,结合当前的防控登革热灭蚊实际情况,为加强病媒生物防制工作,预防登革热疫情的发生及传播,制定本方案。 二、工作目标

在工地现场,大力开展环境综合整治,清除蚊虫孳生地,开展消杀灭蚊工作,大力清除蚊媒传播,预防登革热发生和传播,采取快速灭杀成蚊和清除伊蚊孳生地为重点的综合防制措施。 三、应急小组 针对登革热防控工作,成立应急小组,组长:黄顺根;副组长:黄华招;卫生清理负责人(赵壮光)、灭蚊行动负责人(方 子祥)、资料宣传负责人(陈坚真);组员:黄海林、黄耀旭、林金鸿、周明雄、王泽发、魏发兴。应急小组负责登革热防控工作的组织管理、指挥和协调,负责疫情现场控制、监督检查、疫情报告、信息沟通等相关工作。 应急联系电话: 1、应急联动电话:110、119; 2、急救:120; 3、防蚊灭蚊人员组织架构

菊酯、氟氯氰菊酯、高效氟氯氰菊酯; 器械可选用背负式喷雾器、烟雾机、手推式喷雾机。 五、灭蚊方法 1、施药方法:将可用药物按产品说明书稀释一定倍数,喷洒于重点部位的蚊虫孳生栖息场所。 2、处理周期:每天处理1次,连续3次,以后每三天1次,直至应急程序结束,根据蚊虫监测结果考虑是否再进行处理。 3、重点滞留喷洒:蚊虫孳生栖息场所 4、 六、孳生地的处理 埃及伊蚊和白纹伊蚊是登革热主要传播蚊媒,埃及伊蚊主要孳生于水缸、水池和各种积水容器内,白纹伊蚊主要孳生于盆、罐、竹节、树洞、废轮胎、花瓶、壁瓶、建筑工地等清水型小积水。

登革热防治知识问答 发布人:管理员发布时间: 2014-09-29 浏览次数: 325 登革热是由登革热病毒引起的急性病毒性疾病,通过蚊虫叮咬在人群中传播,人与人之间不会通过呼吸道、消化道或接触传播,国外输入性病例是我国登革热发生的主要原因,近年来我国不少地区都发现了来自国外流行区的输入性病例,在此提醒市民引起重视,做好防范。 1、什么是登革热? 登革热(dengue fever)是由登革热病毒引起、伊蚊传播的一种急性传染病,俗称「断骨热」。在我国属于法定乙类传染病。 2、登革热流行于什么地方?南京是流行区吗? 该病流行于热带、亚热带地区,特别是东南亚、西太平洋及中南美洲。南京不是流行区,但存在输入性病例的危险。 3、登革热的传播媒介是什么? 在我国登革热的传播媒介主要是白纹伊蚊和埃及伊蚊。伊蚊的蚊体为黑色,头部、胸部、腹部和足有银白色或白色花斑,俗称“花斑蚊”。 4、登革热的传染源及传播途径是什么? 登革热患者和隐性感染者为主要传染源。登革热病毒只可以通过蚊子叮咬传播,并不会由人直接传染人,也不会由空气或接触传染。 5、登革热是如何在人群中传播的? 当伊蚊叮咬病人或隐性感染者后,病毒进入蚊体内,病毒在蚊体内复制8~14天后即具有传染性。具有传染性的伊蚊叮咬人体时,即将病毒传播给人,造成感染患病。伊蚊可终生携带和传播病毒。 6、哪些人容易感染登革热? 不分年龄、性别和种族,人们对登革热普遍易感。在流行季节,从非流行地区进入流行地区的人容易受到感染,如到东南亚等地旅游、探亲、劳务、经商者。登革热病毒分为4型,登革热感染后对同型病毒有免疫力,并可维持多年,但患过由某一型病毒引起的登革热,还可以发生另一型病毒引起的感染。 7、登革热的发生地和时间? 登革热是一种蚊媒传染病,其流行与蚊种和蚊子密度有关。如果有传染源存在,又有伊蚊孳生的自然条件,均可发生该病流行。该病也可通过现代化交通工具远距离传播。 登革热流行季节常是天气湿热、蚊虫滋生的季节,一般在每年的5~11月,高峰在7~9月。 8、人感染了登革热病毒有何症状? 感染登革热病毒后,依个人体质和感染强度的不同表现不同。部份病人临床上并无症状;有些病人则呈现轻微非典型登革热症状,表现类似流行性感冒;还有些病人则表现为典型的登革热。

预防登革热专项方案 根据传染病防治法和突发公共卫生事件应急条例等有关法律法规,结合本项目管理工作的实际情况,特制定本项目部登革热防控工作方案。 一、出现登革热的原因和传播 1、登革热是由伊蚊(俗称花蚊或花斑蚊)传播,人与人之间是不会传播的。伊蚊吸食了登革热病人的血后,会把登革热病毒传染给下一个被叮咬的健康人。人感染了登革热病毒后大约一周左右开始发病,会出现发热、头痛、全身肌肉关节酸痛等症状;发病第3-6天全身出现发疹,有的病人会出现皮肤粘膜出血症状,少数病人会突然病情加重出现登革热休克综合症,病情凶险,如不及时抢救,可于4-6小时死亡。目前还没有治疗和预防登革热的特效药物,但是只要消灭传播登革热的伊蚊,就可以防止登革热的流行。 2、要消灭伊蚊就要了解伊蚊的生活习性。伊蚊无论白天和晚上都会叮咬人,要切实做好防蚊叮咬的措施很困难,最有效消灭伊蚊的方法是消除伊蚊的孳生地。伊蚊繁殖的孳生地主要是小型盆罐、旧轮胎、塑料袋等积水也是伊蚊的孳生地,必须采取每星期翻盆倒罐消除积水,养鱼或放农药、清理弃臵容器等综合措施。伊蚊孳生地附近的居民危害最大,伊蚊飞行活动的半径为100米,所以需要大家互相督

促齐齐动手,你我齐参与共同开展消灭伊蚊的活动,防止登革热发生与流行。 二、工作目标 按照科学防控措施,坚持预防为主的原则,切实加大灭蚊、环境整治、疫情监测等综合防控工作力度,彻底扑灭登革热疫情,切实保障职工的身体健康和生命安全,保障本工程项目的顺利进行。 三、工作内容及防控措施 现本项目正处于基础施工阶段,且由于地质条件原因导致基坑内积水较多,为有限防止项目部出现“登革热”疫情,现专门成立一个由四人组成的小组来预防登革热的发生,针对工地上四周环境、生活区宿舍、厨房、厕所、施工场地等伊蚊能孳生的地方,每天派专职人员清理积水,进行灭蚊喷药防治,具体人员、做法安排如下:项目部安全领导小组其人员组成 1、安全领导小组人员的分工职责 1)组长职责:负责整体安全防护工作,安排各班组长做好安全防范措施,对伊蚊孳生的地方进行监督处理。 2)副组长职责:对各施工班组跟踪调查,如有在场人员发烧现

登革热预防控制方案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

登革热预防控制方案 登革热是一种由登革病毒引起的蚊媒传染病,由白纹伊蚊传播。该病起病急、传播迅猛、人群普遍易感、发病率高,在一个蚊媒密度高的地区,只要有传染源存在就容易引起暴发流行,病情严重者可因出血或多器官损害而死亡。自1978年发现登革热以来,至今已发生过数次较大规模的流行,给人民群众的健康、生活、生产带来了极大影响。为有效地预防控制登革热流行,防止出现大暴发,保障全体施工人员的健康工作,制定本方案。 一、目标和任务 本方案的制定目的在于明确项目管理人员职责,调动项目全体人员投入到登革热防制工作中,有效落实各项登革热预防和控制措施,预防和控制登革热疫情的发生和蔓延。 二、指导思想 控制和消灭白纹伊蚊是当前最有效的预防和控制登革热的措施。因此,要大力开展宣传教育,充分发动项目全体施工工人,清除室内外白纹伊蚊孳生环境为主导的综合性防制措施,将白纹伊蚊密度控制到不致发生流行的程度。 三、成立登革热防控领导小组 项目部根据现场实际成立登革热防控领导小组,由项目负责人担任小组组长,小组成员如下: 组长:***(项目经理) 副组长:***(生产经理) 组员:***(后勤管理员) ***(安全员) ***(材料员) ***(资料员) ***(仓管员) 1、预防控制小组。在施工过程中,负责对周边环境卫生检查清理,在登革热高发期,每月至少进行两次对周边下水道、绿化草地等喷洒农药灭虫灭蚊,防止白纹伊蚊滋生。

2、医疗小组。发现登革热症状施工人员,及时送到附近医院就诊,对有症状的人员登记检查。 3、后勤保障小组。由后期管理员负责组织调集人员、物资设备,督促检查各项登革热防治措施落实到位。 四、预防控制措施 1、根据项目实际需要,指定预防登革热的措施,指定专人负责灭蚊工作,筹备专门灭蚊经费,专款专用。将灭蚊工作落实到实处。 2、对项目施工人员开展有效的宣传教育,利用黑板报、宣传栏、安全教育培训等方式开展宣传,普及登革热防制知识,使工人自觉行动起来清除室内外白纹伊蚊孳生场所,预防控制登革热。 3、组织开展项目范围的经常性防蚊灭蚊行动,通过整治、改善工地生活环境卫生,清除室内外蚊虫孳生地,控制或消灭登革热传播媒介,阻断登革热传播途径。 4、定期对办公生活区进行全面检查,清理卫生死角,清理地面积水。做好下水道的清疏工作,保障排水通畅,定期对周边草丛、花木、下水道等喷洒灭蚊药品,防止形成蚊虫孳生地。 5、发现发热病人及时就诊,确诊为登革热应积极配合治疗,防止病情传染及恶化。 6、登革热流行期间最好不要种养水生植物,如要种养则改为用泥、沙种养。保持花盆托盘不积水,如有积水应随时清干。 7、安装蚊帐、纱门、纱窗等;适时使用蚊香、电子驱蚊器、电蚊拍、防蚊灯等装备,还可以用杀虫喷雾剂对房间实施灭蚊处理。 8、个人可在衣服上施用驱蚊剂,着浅色长袖衫、长裤,在户外活动时不要使用带有气味的化妆品、香水等。 五、登革热症状表现