第14讲基因的自由组合定律

[基础达标]

1.(2020·湖南五市十校联考)孟德尔说,“任何实验的价值和效用,决定于所使用材料对于实验目的的适合性”。下列遗传实验材料的选择可能不适合的是( ) A.用T2噬菌体研究生物的遗传物质

B.用山柳菊研究基因的遗传规律

C.用果蝇研究基因与染色体的关系

D.用大肠杆菌研究DNA的复制方式

解析:选B。T2噬菌体侵染细菌时,DNA进入细菌内,蛋白质留在外面,因此T2噬菌体是研究生物遗传物质的良好材料,A不符合题意;山柳菊没有容易区分的相对性状,且花小,难以做人工杂交实验,不适宜作为研究基因的遗传规律的材料,B符合题意;摩尔根利用果蝇为材料,证明了控制果蝇白眼的基因位于X染色体上,C不符合题意;大肠杆菌是单细胞原核生物,细胞中没有成形的细胞核,拟核区只有一个大型环状DNA分子,因此研究DNA 复制过程适宜选用大肠杆菌,D不符合题意。

2.下列有关孟德尔两对相对性状(豌豆的黄色与绿色、圆粒与皱粒)杂交实验的分析,正确的是( )

A.孟德尔对F1植株上收获的556粒种子进行统计,发现4种表现型的比例接近9∶3∶3∶1

B.基因型为YyRr的豌豆产生的YR卵细胞和YR精子的数量之比约为1∶1

C.基因型为YyRr的豌豆产生的雌、雄配子随机结合,体现了自由组合定律的实质

D.黄色与绿色、圆粒与皱粒的遗传都遵循分离定律,故这两对性状的遗传遵循自由组合定律

解析:选A。孟德尔将纯合的黄圆和绿皱个体杂交得到的子一代均为黄圆,子一代自交得到子二代的表现型及比例接近9(黄圆)∶3(黄皱)∶3(绿圆)∶1(绿皱),其中F1植株上收获的种子为F2,所以对F1植株上收获的556粒种子进行统计,应有4种表现型,比例接近9∶3∶3∶1,A正确;基因型为YyRr的豌豆将产生雌、雄配子各4种,数量比接近1∶1∶1∶1,但雌配子和雄配子的数量不相等,其中雄配子的数量远远多于雌配子的数量,B错误;基因的自由组合定律的实质是减数分裂的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合,雌、雄配子随机结合不能体现自由组合定律的实质,C错误;只有当两对相对性状的等位基因位于非同源染色体上时才遵循自由组合定律,D错误。

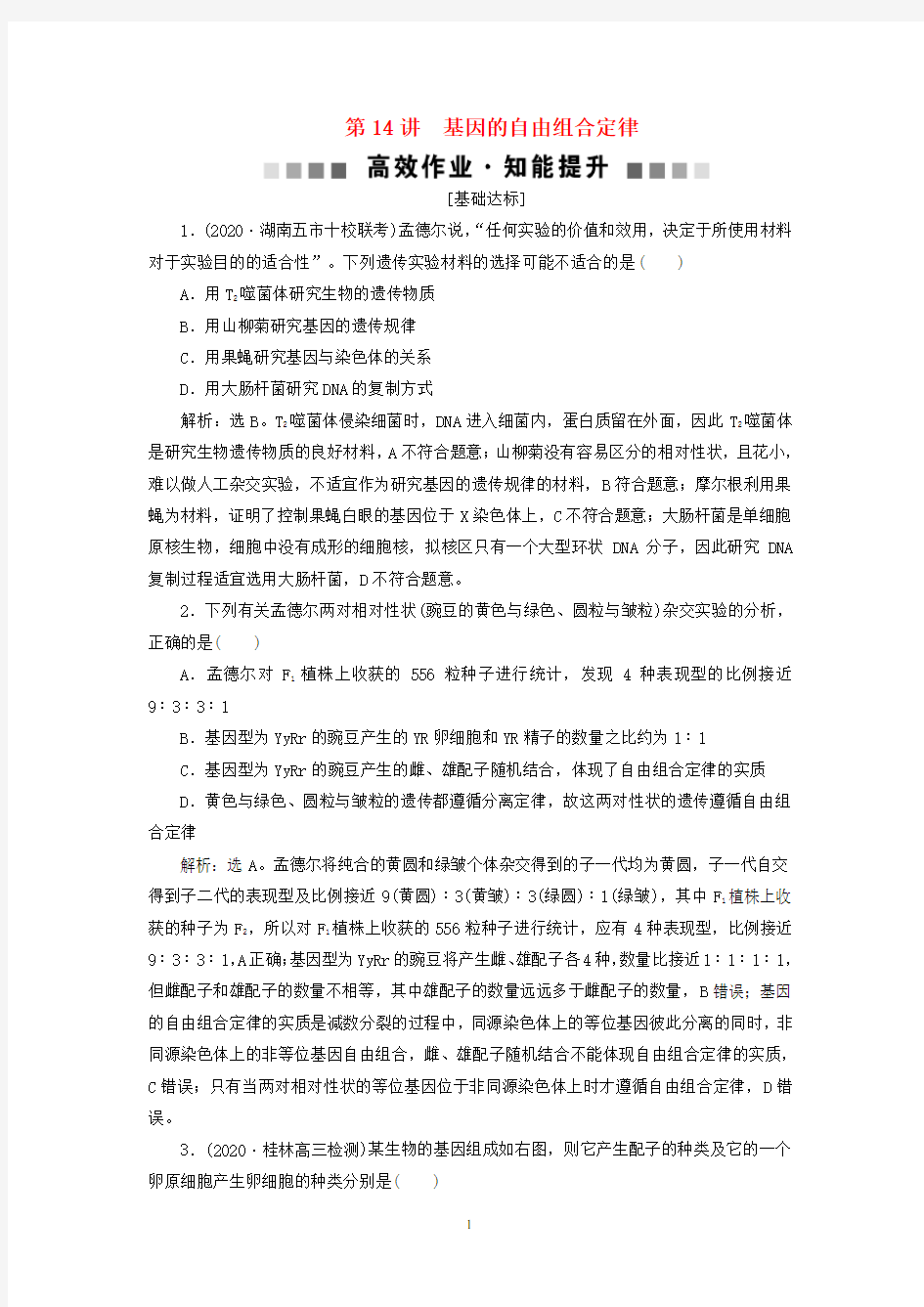

3.(2020·桂林高三检测)某生物的基因组成如右图,则它产生配子的种类及它的一个卵原细胞产生卵细胞的种类分别是( )

A.4种和1种B.4种和2种

C.4种和4种D.8种和2种

解析:选A。分析题图可知,该生物的基因型为AaBbDD,根据基因自由组合定律,该生物可产生的配子种类有2×2×1=4(种);一个卵原细胞经过减数分裂只能形成一个卵细胞,因此只有1种,综上所述,A正确。

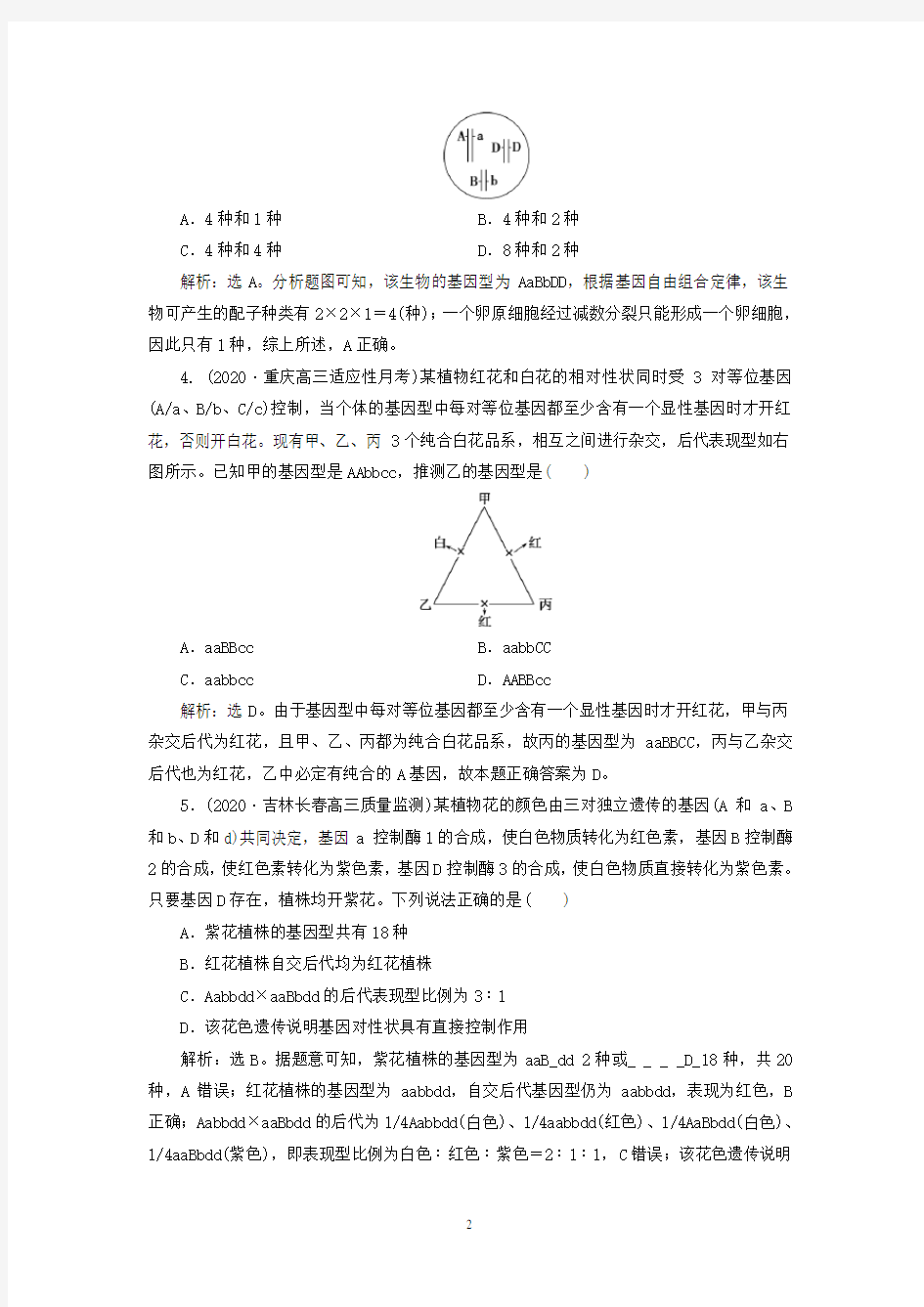

4. (2020·重庆高三适应性月考)某植物红花和白花的相对性状同时受3对等位基因(A/a、B/b、C/c)控制,当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时才开红花,否则开白花。现有甲、乙、丙3个纯合白花品系,相互之间进行杂交,后代表现型如右图所示。已知甲的基因型是AAbbcc,推测乙的基因型是( )

A.aaBBcc B.aabbCC

C.aabbcc D.AABBcc

解析:选D。由于基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时才开红花,甲与丙杂交后代为红花,且甲、乙、丙都为纯合白花品系,故丙的基因型为aaBBCC,丙与乙杂交后代也为红花,乙中必定有纯合的A基因,故本题正确答案为D。

5.(2020·吉林长春高三质量监测)某植物花的颜色由三对独立遗传的基因(A和a、B 和b、D和d)共同决定,基因a 控制酶1的合成,使白色物质转化为红色素,基因B控制酶2的合成,使红色素转化为紫色素,基因D控制酶3的合成,使白色物质直接转化为紫色素。只要基因D存在,植株均开紫花。下列说法正确的是( )

A.紫花植株的基因型共有18种

B.红花植株自交后代均为红花植株

C.Aabbdd×aaBbdd的后代表现型比例为3∶1

D.该花色遗传说明基因对性状具有直接控制作用

解析:选B。据题意可知,紫花植株的基因型为aaB_dd 2种或_ _ _ _D_18种,共20种,A错误;红花植株的基因型为aabbdd,自交后代基因型仍为aabbdd,表现为红色,B 正确;Aabbdd×aaBbdd的后代为1/4Aabbdd(白色)、1/4aabbdd(红色)、1/4AaBbdd(白色)、1/4aaBbdd(紫色),即表现型比例为白色∶红色∶紫色=2∶1∶1,C错误;该花色遗传说明

基因对性状的控制是通过控制酶的合成来控制色素的合成,是间接控制性状的表现,D错误。

6.(不定项)水稻香味性状与抗病性状独立遗传。香味性状受隐性基因(a)控制,抗病(B)对感病(b)为显性。为选育抗病香稻新品种,进行一系列杂交实验。两亲本无香味感病与无香味抗病植株杂交的统计结果如下图所示。下列有关叙述不正确的是( )

A.香味性状一旦出现即能稳定遗传

B.两亲本的基因型分别是Aabb、AaBb

C.两亲本杂交的子代中能稳定遗传的有香味抗病植株所占比例为50%

D.两亲本杂交的子代自交,后代群体中能稳定遗传的有香味抗病植株所占比例为1/32 解析:选CD。由题意可知,香味性状对应的基因型为aa,一旦出现即能稳定遗传,A 正确;由于子代抗病∶感病=1∶1,可推知亲代为Bb和bb,子代无香味∶有香味=3∶1,可推知亲代为Aa和Aa,所以两亲本的基因型分别是Aabb、AaBb,B正确;两亲本(Aabb、AaBb)杂交的子代中有香味抗病植株的基因型为aaBb,为杂合子,C错误;两亲本杂交的子代为1/8AABb、1/4AaBb、1/8AAbb、1/4Aabb、1/8aaBb、1/8aabb,子代自交,后代群体中能稳定遗传的有香味抗病植株(aaBB)所占比例为(1/4)×(1/4)×(1/4)+(1/8)×(1/4)=3/64,D错误。

7.(2020·黑龙江鹤岗一中高三月考)某一植物体内常染色体上具有三对等位基因(A和a,B和b,D和d),已知A、B、D三个基因分别对a、b、d完全显性,但不知这三对等位基因是否独立遗传。某同学为了探究这三对等位基因在常染色体上的分布情况做了以下实验:用显性纯合个体与隐性纯合个体杂交得F1,F1同隐性纯合个体测交,结果及比例为AaBbDd ∶AaBbdd∶aabbDd∶aabbdd=1∶1∶1∶1,则下列表述正确的是( ) A.A、B在同一条染色体上

B.A、b在同一条染色体上

C.A、D在同一条染色体上

D.A、d在同一条染色体上

解析:选A。aabbdd产生的配子是abd,子代为AaBbDd∶AaBbdd∶aabbDd∶aabbdd=1∶1∶1∶1,所以AaBbDd产生的配子是ABD∶ABd∶abD∶abd=1∶1∶1∶1,所以A、B在一条染色体上,a、b在一条染色体上。

8.(2020·南昌期末)用纯种黄色饱满玉米和白色皱缩玉米杂交,F1全部表现为黄色饱满。F1自交后,F2的性状表现及比例为黄色饱满73%、黄色皱缩2%、白色饱满2%、白色皱缩

23%。下列对上述两对性状遗传分析正确的是( )

A.F1产生两种比例相等的配子

B.控制两对性状的基因独立遗传

C.两对性状中有一对的遗传不符合基因分离定律

D.若F1测交,则后代有四种表现型且比例不等

解析:选D。纯种黄色饱满子粒的玉米与白色皱缩子粒的玉米杂交,F1全部表现为黄色饱满,说明黄色相对于白色为显性性状,饱满相对于皱缩为显性性状,F1自交后,F2的性状表现及比例为黄色饱满73%、黄色皱缩2%、白色饱满2%、白色皱缩23%。其中黄色∶白色=3∶1,饱满∶皱缩=3∶1,如果符合自由组合定律,F1自交后代分离比应符合9∶3∶3∶1。但本题给出的数据不符合9∶3∶3∶1,因此上述两对性状的遗传不符合基因自由组合定律,应该是两对等位基因位于一对同源染色体上,而且在减数分裂中一部分四分体发生了交叉互换,所以F1产生4种配子,而且比例不相等,A、B错误;由以上分析可知,F2中黄色∶白色=3∶1,饱满∶皱缩=3∶1,所以每对性状都遵循基因分离定律,C错误;由于F1产生4种配子,而且比例不相等,所以若F1测交,则后代有四种表现型且比例不等,D正确。

9.(2018·高考全国卷Ⅲ)某小组利用某二倍体自花传粉植物进行两组杂交实验,杂交涉及的四对相对性状分别是:红果(红)与黄果(黄)、子房二室(二)与多室(多)、圆形果(圆)与长形果(长)、单一花序(单)与复状花序(复)。实验数据如下表。

(1)根据表中数据可得出的结论是:控制甲组两对相对性状的基因位于________上,依据是________________________;控制乙组两对相对性状的基因位于________(填“一对”或“两对”)同源染色体上,依据是________________________________________。

(2)某同学若用“长复”分别与乙组的两个F1进行杂交,结合表中数据分析,其子代的统计结果不符合________的比例。

解析:(1)依据甲组实验可知,不同性状的双亲杂交,子代表现出的性状为显性性状(红二),F2出现9∶3∶3∶1的性状分离比,所以控制红果与黄果、子房二室与多室两对性状的基因位于非同源染色体上;同理可知乙组中,圆形果单一花序为显性性状,F2中圆∶长=3∶1、单∶复=3∶1,但未出现9∶3∶3∶1的性状分离比,说明两对等位基因的遗传遵循分离定律但不遵循自由组合定律,所以控制乙组两对性状的基因位于一对同源染色体上。(2)根据乙组表中的数据分析可知,乙组的两个F1“圆单”为双显性状,则“长复”为双隐性状,

且F2未出现9∶3∶3∶1 的性状分离比,说明F1“圆单”个体不能产生1∶1∶1∶1的四种配子,因此用“长复”分别与乙组的两个F1进行测交,其子代的统计结果不符合1∶1∶1∶1的比例。

答案:(1)非同源染色体F2中两对相对性状表现型的分离比符合9∶3∶3∶1一对F2中每对相对性状表现型的分离比都符合3∶1,而两对相对性状表现型的分离比不符合9∶3∶3∶1(2)1∶1∶1∶1

10.(2019·高考江苏卷)杜洛克猪毛色受独立遗传的两对等位基因控制,毛色有红毛、棕毛和白毛三种,对应的基因组成如下表。请回答下列问题:

(1)

(2)已知两头纯合的棕毛猪杂交得到的F1均表现为红毛,F1雌雄交配产生F2。

①该杂交实验的亲本基因型为_________________________________________。

②F1测交,后代表现型及对应比例为___________________________________。

③F2中纯合个体相互交配,能产生棕毛子代的基因型组合有________种(不考虑正反交)。

④F2的棕毛个体中纯合体的比例为________。F2中棕毛个体相互交配,子代白毛个体的比例为________。

(3)若另一对染色体上有一对基因I、i,I基因对A和B基因的表达都有抑制作用,i 基因不抑制,如I-A-B-表现为白毛。基因型为IiAaBb的个体雌雄交配,子代中红毛个体的比例为________,白毛个体的比例为________。

解析:(1)棕毛猪的基因型有4种,分别是AAbb、Aabb、aaBB、aaBb。(2)①两头纯合的棕毛猪杂交得到的F1均为红毛猪,说明亲本的基因型为AAbb、aaBB。②F1的基因型为AaBb,F1测交,后代基因型及对应比例为AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1,表现型及对应比例为红毛∶棕毛∶白毛=1∶2∶1。③F2中纯合个体相互交配,能产生棕毛子代的基因型组合有4种,分别是AAbb×AAbb、aaBB×aaBB、AAbb×aab b、aaBB×aabb。④F2中棕毛个体的基因型及比例为AAbb∶Aabb∶aaBB∶aaBb=1∶2∶1∶2,其中纯合体的比例为1/3。F2中棕毛个体相互交配,其中能产生白毛个体的组合有Aabb和Aabb[只需考虑:A、a基因,(2/6)×(2/6)×(1/4)=1/36]、Aabb和aaBb[同时考虑两对基因,(2/6)×(2/6)×(1/2)×(1/2)×2=1/18]、aaBb和aaBb[只需考虑B、b基因,(2/6)×(2/6)×(1/4)=1/36],则子代白毛个体的比例为1/36+1/8+1/36=1/9。(3)i基因不抑制A和B基因的表达,所以IiAaBb自交,子代中红毛个体(iiA-B-)的比例为(1/4)×(3/4)×(3/4)=9/64;棕毛个体(iiA-bb+iiaaB-)的比例为(1/4)×(3/4)×(1/4)+(1/4)×(1/4)×(3/4)=6/64;白毛个体的比例为1-9/64-6/64=49/64。

答案:(1)4 (2)①AAbb和aaBB ②红毛∶棕毛∶白毛=1∶2∶1③4④1/31/9 (3)9/64 49/64

11.(2021·预测)水稻花粉粒中淀粉的非糯性和糯性、花粉圆粒和花粉长粒是两对相对性状,控制这两对相对性状的两对基因独立遗传(非糯性的花粉粒遇碘呈蓝色,糯性的花粉粒遇碘呈橙红色)。请利用这两对相对性状纯合的水稻植株为材料,以花粉粒作为研究对象,设计实验验证自由组合定律。

(1)请写出该实验的实验思路:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。

(2)某同学观察一个视野后,统计数据如下表所示:

。试说明原因:_______________________________________________________________________。

(3)结果分析:当花粉粒的表现型及比例为________________________时,则可验证自由组合定律是正确的。

解析:(1)要验证基因的自由组合定律,需要先获得双杂合个体,故可以选用纯种非糯性花粉圆粒性状的个体和纯种糯性花粉长粒性状的个体(或纯种非糯性花粉长粒性状的个体与纯种糯性花粉圆粒性状的个体)杂交,获得的F1即为双杂合个体,取F1的花粉加碘液染色后进行镜检,并记录花粉粒的形状和颜色。(2)表格中是单独统计了花粉粒的形状和颜色,并未统计橙红色圆形、橙红色长形、蓝色圆形、蓝色长形颜色和形状的组合性状情况,另外统计的花粉粒数量太少,误差较大,故不能验证基因的自由组合定律。(3)若两对基因符合基因的自由组合定律,则F1双杂合植株可以产生四种比例相等的配子,则会出现四种花粉即非糯性(蓝色)圆形∶非糯性(蓝色)长形∶糯性(橙红色)圆形∶糯性(橙红色)长形≈1∶1∶1∶1。

答案:(1)用纯种非糯性花粉圆粒性状的个体和纯种糯性花粉长粒性状的个体(或纯种非糯性花粉长粒性状的个体和纯种糯性花粉圆粒性状的个体)杂交,取F1的花粉粒加碘液染色后放在显微镜下观察并记录花粉粒的颜色和形状

(2)不能①分别统计一对相对性状不能说明基因的自由组合,要统计两对相对性状的组合情况;②观察的花粉粒数量较少

(3)非糯性(蓝色)圆形∶非糯性(蓝色)长形∶糯性(橙红色)圆形∶糯性(橙红色)长形≈1∶1∶1∶1

12.(2020·德州期末)豌豆的子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性,红花(C)对白花(c)为显性。现有几个品系,相互之间进行杂交实验,结果如下:

实验1:黄色圆粒红花×黄色圆粒白花→子一代表现型及比例为黄色圆粒红花∶黄色皱粒红花∶绿色圆粒红花∶绿色皱粒红花=9∶3∶3∶1。

实验2:黄色圆粒红花×黄色皱粒红花→子一代表现型及比例为黄色圆粒红花∶绿色圆粒红花∶黄色圆粒白花∶绿色圆粒白花=9∶3∶3∶1。

实验3:黄色圆粒红花×绿色圆粒红花→子一代表现型及比例为黄色圆粒红花∶黄色圆粒白花∶黄色皱粒红花∶黄色皱粒白花=9∶3∶3∶1。

实验4:黄色皱粒白花×绿色圆粒红花→子一代表现型及比例为黄色圆粒红花∶黄色圆粒白花=1∶1。

综合上述实验结果,请回答下列问题:

(1)子叶颜色与粒形的遗传遵循_____________定律,理由是____________________。

(2)实验1的子代黄色圆粒红花中纯合子的概率为________。

(3)若实验2的子代中某个体自交后代有27种基因型,则该个体的基因型________。

(4)若实验3的子代中某个体自交后代有8种表现型,则该个体的基因型是________。

(5)实验4的亲本的基因型分别是____________________________________。

(6)实验4的子一代黄色圆粒红花继续自交得到子二代(F2),再将全部F2植株自交得到F3种子,将1个F2植株上所结的全部F3种子种在一起,长成的植株称为1个株系。理论上,在所有F3株系中,表现出9∶3∶3∶1的分离比的株系有________种。

解析:(1)只考虑子叶颜色与粒形,由实验1的子代黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=9∶3∶3∶1可知,子叶颜色与粒形的遗传遵循基因的自由组合定律。(2)由实验1可知,亲本黄色圆粒红花的基因型是YyRrCC, 黄色圆粒白花的基因型是YyRrcc,可知实验1的子代个体的基因型中一定含Cc, 因此实验1的子代黄色圆粒红花中纯合子的概率为0。(3)YyRrCc自交后代有3×3×3=27(种)基因型,因此若实验2的子代中某个体自交后代有27种基因型,说明该个体的基因型是YyRrCc。(4)YyRrCc自交后代有2×2×2=8(种)表现型,因此若实验3的子代中某个体自交后代有8种表现型,则该个体的基因型也是YyRrCc。

(5)根据亲代的表现型,以及子代的表现型及比例,可推知实验4的亲本的基因型分别是YYrrcc、yyRRCc。(6)实验4的子一代黄色圆粒红花的基因型为YyRrCc,其继续自交得到F2,再将全部F2植株自交得到F3种子,将1个F2植株上所结的全部F3种子种在一起,长成的植株称为1个株系。理论上,在F3的各株系中,若表现出9∶3∶3∶1的分离比,说明F2植株有两对基因杂合、一对基因纯合,而子一代基因型为YyRrCc的黄色圆粒红花植株自交,得到的F2植株满足两对基因杂合、一对基因纯合的基因型有6种,分别是YyRrCC、YyRrcc、YyRRCc、YyrrCc、YYRrCc、yyRrCc。

答案:(1)基因的自由组合实验1的子代黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=9∶3∶3∶1(2)0

(3)YyRrCc (4)YyRrCc (5)YYrrcc、yyRRCc (6)6

13.(2020·黑龙江大庆实验中学月考)某自花传粉的植物,花的颜色由两对基因(A和a,B和b)控制,其遗传符合自由组合定律。其中A基因控制红色素合成,B基因控制紫色素合成,当两种色素同时合成时,花色表现为品红花,两种色素都不能合成时,花色表现为白花。科研小组做了甲、乙两组人工杂交实验,结果如下。

甲:品红花×白花→F1:品红花、红花

乙:品红花×紫花→F1:品红花、红花、紫花、白花

请回答:

(1)甲组品红花亲本和F1中品红花个体的基因型分别是________和________。

(2)乙组紫花亲本的基因型是________,F1中品红花、红花、紫花、白花的比例是________。

(3)欲判断乙组F1中某品红花植株的基因型,请你为该科研小组设计一个最简便的实验方案,并预测实验结果和结论:

让该品红花植株自交,观察并统计后代的表现型及比例。

①若子代中品红花比例为________,则该品红花植株基因型为________;

②若子代中品红花比例为________,则该品红花植株基因型为________。

解析:(1)据题干信息可推知,A-bb的花色为红色,aaB-的花色为紫色,A-B-的花色为品红色,aabb的花色为白色。甲组实验中,品红花亲本(A-B-)与白花亲本(aabb)杂交,F1中出现品红花与红花(A—bb)两种表现型,说明品红花亲本含有A、B和b基因,其基因型为AABb,进而推知F1中品红花个体的基因型是AaBb。

(2)乙组品红花(A-B-)×紫花(aaB-),后代出现了白花aabb,说明亲本品红花基因型为AaBb,紫花基因型为aaBb,则F1四种表现型的比例是品红花(A-B-)∶红花(A_bb)∶紫花(aaB

-)∶白花(aabb)=3∶1∶3∶1。(3)乙组F1中某品红花植株的基因型为AaBB或AaBb,而该植物为自花传粉的植物,所以欲判断乙组F1中该品红花植株的基因型,最简便的实验方案是让该品红花植株自交(自花传粉),观察并统计后代的表现型及比例。①若该品红花植株基因型为AaBB,则其自交子代的表现型及比例为品红花(A-BB)∶紫花(aaBB)=3∶1,即子代中品红花比例为3/4;②若该品红花植株基因型为AaBb,则其自交子代的表现型及比例为品红花(A-B-)∶紫花(aaB-)∶红花(A-bb)∶白花(aabb)=9∶3∶3∶1,即子代中品红花比例为9/16。

答案:(1)AABb AaBb (2)aaBb 3∶1∶3∶1

(3)①3/4AaBB ②9/16AaBb

[素养提升]

14.(2020·山东省高三等级考模拟)水稻的育性由一对等位基因M、m控制,基因型为

MM和Mm的个体可产生正常的雌、雄配子,基因型为mm的个体只能产生正常的雌配子,表

现为雄性不育,基因M可使雄性不育个体恢复育性。通过转基因技术将基因M与雄配子致死

基因A 、蓝色素生成基因D 一起导入基因型为mm 的个体中,并使其插入到一条不含m 基因的染色体上,如图所示。基因D 的表达可使种子呈现蓝色,无基因D 的种子呈现白色。该方法可以利用转基因技术大量培育不含转基因成分的雄性不育个体。

(1)基因型为mm 的个体在育种过程中作为________(填“父本”或“母本”),该个体与育性正常的非转基因个体杂交,子代可能出现的基因型为______________。

(2)图示的转基因个体自交,F 1的基因型及比例为_______,其中雄性可育(能产生可育的雌、雄配子)的种子颜色为_______。F 1个体之间随机受粉,得到的种子中雄性不育种子所占比例为_______,快速辨别雄性不育种子和转基因雄性可育种子的方法是_____________。

(3)若转入的基因 D 由于突变而不能表达,将该种转基因植株和雄性不育植株间行种植,使其随机受粉也能挑选出雄性不育种子,挑选方法是____________________。

但该方法只能将部分雄性不育种子选出,原因是_________________。因此生产中需利用基因 D 正常的转基因植株大量获得雄性不育种子。

解析:(1)基因型为mm 的个体雄性不育,只能作为母本。该个体与育性正常的非转基因个体杂交时,可能的杂交组合为mm(母本)×Mm(父本)或mm(母本)×MM(父本),分别可能产生基因型为Mm 、mm 和Mm 的子代。(2)图示的转基因个体能够产生的配子类型:精m ,精ADMm 不存活(A 使雄配子致死),卵ADMm∶卵m =1∶1,因此自交结果为ADMmm∶mm=1∶1。其中雄性可育的基因型为ADMmm ,颜色为蓝色。F 1(ADMmm∶mm=1∶1,雌雄个体比例相等)群体产生的配子类型及其比例为:雌性个体ADMmm 产生的卵细胞为ADMm∶m=1∶1,雌性个体mm 产生的卵细胞只有m ;雄性个体ADMmm 产生的精子只有m ,ADMm 不存活(A 使雄配子致死),雄性个体mm 为雄性不育类型,不能产生精子,即:雄配子只有m ,雌配子ADMm∶m=? ????12×12∶? ??

??12×12+12=1∶3。因此,F 1(ADMmm∶mm=1∶1,雌雄个体比例相等)群体随机交配,子代雄性不育(mm)的占比为34

。

子。(3)由于ADMmm 和mm 能够产生的雄配子只有m 一种,因此以mm 为母本的植株上结的种子基因型必为mm ,雄性不育。但是无法辨别ADMmm 为母本的植株上的种子是否可育。

答案:(1)母本 Mm 、mm (2)ADMmm∶mm=1∶1 蓝色 34

若所结种子为蓝色则为转基因雄性可育,白色为雄性不育 (3)选择雄性不育植株上所结的种子 转基因植株也能结出雄性不育的种子

15.(2020·福建泉州一模)西瓜长蔓对短蔓为显性性状。目前发现,控制短蔓性状的相关基因有4种,即短蔓基因a、b、e、f,且独立遗传。短蔓西瓜有两类,一类为由其中2对短蔓基因控制的双隐性类型;另一类为由1对短蔓基因控制的单隐性类型。研究人员培育出一种短蔓西瓜品种,并初步进行两个遗传实验如下:

实验一:将该短蔓西瓜与纯合长蔓西瓜(AABBEEFF)杂交,F1自交,观察分析F2的表现型及比例。

实验二:将该短蔓西瓜与另一短蔓西瓜(aaBBEEFF)杂交,观察分析子代的表现型及比例。

请回答下列问题:

(1)依据实验一的结果,可进行判断的问题是________(填写下列字母)。

A.短蔓西瓜的基因型是什么

B.短蔓性状由几对短蔓基因控制

(2)实验二的结果为子代皆表现长蔓。研究人员又将该短蔓西瓜与实验二的子代长蔓西瓜杂交,结果为长蔓∶短蔓=1∶1。据此能否确定该短蔓西瓜的基因型,说明理由。

解析:(1)实验一中将该短蔓西瓜与纯合长蔓西瓜(AABBEEFF)杂交,F1自交,通过分析F2的表现型及比例,可以判断出短蔓性状由几对短蔓基因控制。如果是2对短蔓基因控制的双隐性类型,在F2中会出现15∶1的分离比;如果是1对短蔓基因控制的单隐性类型,在F2中会出现3∶1的分离比,故B正确。(2)在实验二中将该短蔓西瓜与另一短蔓西瓜(aaBBEEFF)杂交,子代皆表现长蔓,说明该西瓜短蔓性状不由基因a控制,而又将该短蔓西瓜与实验二的子代长蔓西瓜杂交,结果为长蔓∶短蔓=1∶1,说明该西瓜短蔓性状是由1对短蔓基因(可能为基因b或e或f)控制的,但无法确定该短蔓西瓜的基因型,因为该西瓜短蔓性状不论由基因b或e或f控制,其与实验二的子代长蔓西瓜杂交的结果都为长蔓∶短蔓=1∶1。

答案:(1)B

(2)不能确定。子代皆表现长蔓,说明该西瓜短蔓性状不由基因a控制;长蔓∶短蔓=1∶1,说明该西瓜短蔓性状由1对短蔓基因(可能为基因b或e或f)控制;该西瓜短蔓性状不论由基因b或e或f控制,其与实验二的子代长蔓西瓜杂交的结果都为长蔓∶短蔓=1∶1。

遗传性心律失常的基因检测 浦介麟综述 (国家心血管病中心阜外医院,北京100037) Genetic Testing for Inherited Cardiac Arrhythmias PU Jielin (National Center for Cardiovascular Diseases,Fuwai Hospital,Beijing100037,China) 文章编号:1004-3934(2014)06-0630-05中图分类号:R541.7文献标志码:A DOI:10.3969/j.issn.1004-3934.2014.06.002 摘要:自1995年发现遗传性心律失常第一个离子通道致病基因以来,心律失常的遗传学研究取得了长足的进展,发现了近30个致病基因和近千个致病突变位点。2011年,美国心律学会/欧洲心律学会发布了《心脏离子通道病与心肌病基因检测专家共识》,2013年,美国心律学会/欧洲心律学会/亚太心律学会共同发布了《遗传性原发心律失常综合征患者的诊断治疗专家共识》[1-2]。目前发达国家对遗传性心律失常的基因检测已用于辅助诊断。中华医学会心血管病学分会和中华心血管病杂志编辑委员会专家组根据国外的进展和自己的观点发布了相应的中国专家共识,其中重点阐述了基因检测在遗传性心律失常中的价值,评估了基因检测结果对不同种类的遗传性心律失常的诊断、预后、治疗和预防的影响,为我国遗传性心律失常基因检测提供了指导性意见。 关键词:遗传性心律失常;基因检测;心脏离子通道病;心脏性猝死 Abstract:Since the first ion channel mutation of inherited cardiac arrhythmia had been found in1995,advanced progress has been achived in this field.So far,near one thousand mutations in30genes has been identified.Genetic testing for inherited cardiac arrhythmias has become an useful auxiliary diagnostic tool in the developed countries.In2011,HRS/EHRA published Expert Consensus Statement on the State of Genetic Testing for the Channelopathies and Cardiomyopathies;in2013,HRS/EHRA/APHRS published Expert Consensus Statement on the Diagnosis and Management of Patients with Inherited Primary Arrhythmia Syndromes.Based on the opinion of the international experts and on their own experience,experts of Chinese Society of Cardiology,Chinese Medical Association;Editorial Board of Chinese Journal of Cardiology China also issued the China expert consensus statement.The statement majorly described the impact of genetic testing on the diag-nosis,prognosis,treatment and prophylaxis of inherited cardiac arrhythmias.It provided the guidance document of genetic testing for inheri-ted cardiac arrhythmias in our country. Key words:inherited cardiac arrhythmia;genetic testing;cardiac channelopathies;sudden cardiac death 基因检测推荐原则参照AHA/ACC/ESC指南标准:Ⅰ类(推荐)为已发现家族性心律失常先证者基因突变,且基因检测结果能影响其治疗策略、预防措施及生活方式的选择;Ⅱa类推荐(可能有益)为基因检测结果对治疗或预防措施选择无影响,但对于生育咨询有益或患者要求了解自身遗传基因状况;Ⅱb类推荐(可以考虑)为基因检测结果对治疗或预防措施选择无意义,或者检测基因的范围太广而难以获得阳性结果;Ⅲ类推荐(不推荐)指基因检测结果对可疑遗传性心律失常的诊断与评估不能提供任何益处甚至可能有害。所有推荐为C级证据。1长QT综合征 长QT综合征(LQTS)患者心脏结构正常,表现为QT间期延长和T波异常,心律失常发作时多呈典型的尖端扭转型室性心动过速(TdP),易发晕厥和猝死。多数LQTS先证者静息12导联心电图有QT间期延长,但也有10% 40%的患者静息时QT间期正常,称之为“QT间期正常”或“隐匿型”LQTS。运动试验、儿茶酚胺激发试验以及动态心电图(Holter)有助于提高诊断的敏感性。LQTS的患病率约为1/2500,来自于白种人婴儿心电图筛查的结果表明,以QTc异常为诊断标准的LQTS发病率约为1/2000,不包括相当数量 作者简介:浦介麟,教授,博士生导师,主要从事心律失常介入治疗的研究。Email:jielinpu@yahoo.com

基因多态性 多态性(polymorphism)是指在一个生物群体中,同时和经常存在两种或多种不连续的变异型或基因型(genotype)或等位基因(allele),亦称遗传多态性(genetic polymorphism)或基因多态性。从本质上来讲,多态性的产生在于基因水平上的变异,一般发生在基因序列中不编码蛋白的区域和没有重要调节功能的区域。对于一个体而言,基因多态性碱基顺序终生不变,并按孟德尔规律世代相传。 基因多态性分类生物群体基因多态性现象十分普遍,其中,人类基因的结构、表达和功能,研究比较深入。人类基因多态性既来源于基因组中重复序列拷贝数的不同,也来源于单拷贝序列的变异,以及双等位基因的转换或替换。按引起关注和研究的先后,通常分为3大类:DNA片段长度多态性、DNA重复序列多态性、单核苷酸多态性。 DNA片段长度多态性DNA片段长度多态性(FLP),即由于单个碱基的缺失、重复和插入所引起限制性内切酶位点的变化,而导致DNA片段长度的变化。又称限制性片段长度多态性,这是一类比较普遍的多态性。 DNA重复序列多态性DNA重复序列的多态性(RSP),特别是短串联重复序列,如小卫星DNA和微卫星DNA,主要表现于重复序列拷贝数的变异。小卫星(minisatellite)DNA由15~65bp的基本单位串联而成,总长通常不超过20kb,重复次数在人群中是高度变异的。这种可变数目串联重复序列(VNTR)决定了小卫星DNA长度的多态性。微卫星(microsatellite)DNA 的基本序列只有1~8bp,而且通常只重复10~60次。 单核苷酸多态性单核苷酸多态性(SNP),即散在的单个碱基的不同,包括单个碱基的缺失和插入,但更多的是单个碱基的置换,在CG序列上频繁出现。这是目前倍受关注的一类多态性。 SNP通常是一种双等位基因的(biallelic),或二态的变异。SNP大多数为转换,作为一种碱基的替换,在基因组中数量巨大,分布频密,而且其检测易于自动化和批量化,因而被认为是新一代的遗传标记。 遗传背景知识遗传和变异各种生物都能通过生殖产生子代,子代和亲代之间,不论在形态构造或生理功能的特点上都很相似,这种现象称为遗传(heredity)。但是,亲代和子代之间,子代的各个体之间不会完全相同,总会有所差异,这种现象叫变异(variation)。遗传和变异是生命的特征。遗传和变异的现象是多样而复杂的,正因为如此,才导致生物界的多种多样性。

?综 述? 微卫星不稳定性的生物学意义 及其应用前景3 丁 一 童坦君(北京医科大学生物化学与分子生物学系,北京100083) 摘要 微卫星为遍布于人类基因组中的简单重复序列。在人群中,它们呈现高度多 态性,并且稳定遗传。微卫星的高度多态性是微卫星不稳定性的表现,它与错配修复 基因的缺陷有关。微卫星不稳定性已广泛应用于肿瘤学的研究,并依此提出了肿瘤 发生的“增变基因”途径。在遗传学、老年病学及其它一些生命科学,微卫星不稳定性 同样具有广泛的应用前景。 关键词 微卫星不稳定性;错配修复基因;增变基因 Microsatellite Instability:A Potential Tool for the study of Life Sciences DIN G Y i, TON G Tan2J un(Depart ment of B iochemist ry and Molecular B iology,Beiji ng Medi2 cal U niversity,Beijing100083) Abstract Microsatellites are simply repeated nucleotide sequences scattered throughout the human genome.They are highly polymorphic among human population and inherit2 ed in a stable manner.The microsatellite instability(M I)is highly polymorphic,which is associated with the defects in DNA mismatch repair genes.M I has been widely used by scientists to study the tumorigenesis.On the basis of their findings,a“mutator that mutates the other mutator”model for tumorigenesis has been proposed.M I is also a po2 tential tool for the study of genetics,aging and other life sciences. K ey w ords Microsatellite instability;Mismatch repair gene;Mutator 微卫星(microsatellites)遍布于人类基因组中,在动物及部分微生物基因组中也有存在。它们是由同一脱氧寡核苷酸重复串联而成,重复顺序为1~6bp,重复次数不超过60次,片段长度通常小于350bp,在人群中表现出高度的个体特异性,并且稳定遗传。人类基因组中包含数万个微卫星位点,由于它们一般处于可积累中性突变的非编码DNA区域,在人群中呈现高度多态性。 微卫星多态性是微卫星不稳定性(microsatellite instability,M I)的表现。微卫星多态性表现于同一微卫星位点在不同个体之间以及同一个体的正常组织与某些异常组织之间,微卫星位点的重复单位的数目不同。微卫星多态性的检测采用PCR方法。选择位于微卫星序列两 3 国家自然科学基金资助课题(39670806)

1 Chromosomal disorders:染色体结构和数目异常而导致的疾病。如Down’s综合征(+21),猫叫综合征(5p-)。 2 Single gene disorders: 由于控制某个性状的等位基因突变导致的疾病称之。 3 Polygenic disorders:一些常见病和多发病的发生由遗传因素和环境因素共同决定,遗传因素中不是一对等位基因,而是多对基因共同作用于同一个性状。 4 Mitochondrial disorders:是指线粒体DNA上的基因突变导致所编码线粒体蛋白质结构和数目异常,导致线粒体病。线粒体是位于细胞质中的细胞器,故随细胞质(母系)遗传。 4 Somatic cell disorders: 体细胞中遗传物质突变导致的疾病。 5 分离律 (Law of segregation)基因在体细胞内成对存在,在生殖细胞形成过程中,同源染色体分离,成对的基因彼此分离,分别进入不同的生殖细胞。细胞学基础:同源染色体的分离。 6 自由组合律(law of independent assortment)在生殖细胞形成过程中,不同的非等位基因,可以相互独立的分离,有均等的机会组合到—个生殖细胞的规律性活动。 7 连锁与互换定律-(law of linkage and crossing over)位于同一染色体上的两个基因,在生殖细胞形成时,如果它们相距越近,一起进入同一生殖细胞的可能性越大;如果相距较远,它们之间可以发生交换。 8 Gene mutation: DNA分子中的核苷核序列发生改变,导致遗传密码编码信息改变,造成基因表达产物蛋白质的氨基酸变化,从而引起表型的改变。 9 Point mutation:指单个碱基被另一个碱基替代。转换(transition):嘧啶之间或嘌呤之间的替代。颠换(transversion):嘧啶和嘌呤之间的替代。 10 Same sense mutation:碱基替换后,所编码的氨基酸没有改变。多发生于密码子的第三个碱基。 11 Missense mutation:碱基替换后,改变了氨基酸序列。错义突变多发生于密码子的第一、二个碱基 12 Nonsense mutation:碱基替换后,编码氨基酸的密码子变为终止密码子(UAA、UGA、UAG),多肽链合成提前终止。 13 Frame shift mutation:在DNA编码序列中插入或丢失一个或几个碱基,造成插入或缺失点下游的DNA编码框架全部改变,其结果是突变点以后的氨基酸序列发生改变 14 dynamic mutation :人类基因组中的一些重复序列在传递过程中重复次数发生改变导致遗传病的发生,称动态突变。

叶酸代谢与基因组稳定性 王晓会124120035 12生A 摘要:叶酸是人体DNA合成、氨基酸之间相互转化、血红白肾上腺索、胆碱、肌酸合成所必需的物质。叶酸为体内DNA合成、修复及甲基化所必需的微营养素,其缺乏可诱发DNA其代谢涉及DNA 合成及甲基化等重要生化过程,对维持人类遗传稳定性意义重大。 关键词:叶酸;人类基因组;稳定性 许多国内外实验室营养基因组学的研究发现,若干微量营养素能影响人类基因组的稳定性,这些微量营养素表现了对基因组的保护或损伤作用对基因组的健康有维护效应。 叶酸简介:叶酸(folic acid,FA)又称蝶酰谷氨酸,由喋啶核、对氨苯甲酸及谷氨酸三部分组成,是一种水溶性B族维生素。FA作为一类重要的微营养物质,对保持染色体正常染色体构像和DNA正常甲基化起到重要作用。FA具有众多的衍生化合物,包括蝶酰单谷氨酸、蝶酰多聚谷氨酸以及携带或不携带甲基的各种形式,所有这些FA的衍生分子统称folate(FL)植物或食品中的FL都以多聚蝶酰谷氨酸形式存在,被摄人体内后,大部分被还原为5.甲基四氢叶酸(5-methyltetrahydrofolate,5-methylTHF),5-methylTHF是进入血液的主要FL。5-methylTHF进入细胞后通过一碳单位的若干传递过程,最后转变为四氢叶酸(tetrahydrofolate,,IHF)。 叶酸的代谢过程:叶酸主要涉及DNA合成和DNA甲基化两个重要的生物化学过程,一方面涉及尿嘧啶脱氧核苷酸(dUTP)到胸腺嘧啶脱氧核苷酸(dTTP)的合成。另一方面,通过同型半胱氨酸(HC)

合成甲硫氨酸(Met)、S-腺苷甲硫氨酸(SMA)的生化过程进而影响DNA甲基化。当叶酸缺乏时会导致dTTP合成受阻,dUTP积累并掺入DNA,可在继后的DNA修复和修复过程中诱发基因突变、DNA单双链断裂、染色体的断裂及等位基因稳定性下降事件;叶酸缺乏也可导致SAM合成受阻,降低整体DNA甲基化程度,甚至改变细胞中的特异性甲基化模式,从而改变基因表达方式,DNA甲基化水平的降低还可能导致着丝粒异染色质凝聚水平下降,从而在有丝分裂过程中引起某些染色体分离异常,形成非整倍体[1]。 FL进入叶酸循环后,所参与的一碳单位传递转移包括几个关键步骤:首先,一碳单位在2种不同氧化态(甲酸氧化态和甲醛氧化态)的4个位点进入叶酸循环(见图1):携带甲酸氧化态一碳单位的FL通过5.formylTHF(5.甲酰四氢叶酸)、10.formyl,IHF(10一甲酰四氢叶酸)、5-formiminoTHF(5.亚胺甲基四氢叶酸)3个部位进入叶酸循环;携带甲醛氧化态一碳单位的FL通过5,10.methylene,IHF(亚甲基四氢叶酸,5,10一MnTHF)进入叶酸循环。携带一碳单位的FL进入叶酸循环以后,随即参与分子内一碳单位的传递与转换。5-formylTHF 及10一fomylTHF被转化为5,10.methenyl THF,后者随即被还原为5,10.MnTHF。亚甲基四氢叶酸还原酶将5,10。MnTHF还原为5一methylTHF,后者经甲硫氨酸合成酶催化转变为THF,以接受下一个碳单位[2]。

心律失常有五大评估工具!欧美亚拉四大学 会共识 6月15日,欧洲心律协会(EHRA)、美国心律学会(HRS)、亚太心律学会(APHRS)、拉丁美洲心律学会(LAHRS)联合发布心律失常风险评估专家共识,希望提高临床医生在给定的人群中用正确的工具来进行心律失常风险评估的意识。 该专家共识的要点如下: 心电图监测 1、所有已知或疑有心脏病的患者在接受评估时,必须进行12导联心电图检查。 2、遗传性高风险综合征,包括长QT综合征、短QT综合征、Brugada综合征、致心律失常性心肌病等患者,应进行12导联心电图检查,因其可提供诊断和预后信息。 3、伴长QT综合征的致心律失常性心肌病、肥厚型心肌病、儿茶酚胺源性多形性室性心动过速、已知或可疑的劳力性心律失常患者,应进行运动心电图检查。 4、动态心电图显示的非持续性室性心动过速证据可为缺血性心肌病、致心律失常性心肌病、肥厚型心肌病患者提供预后信息。 影像学检查 1、在针对心原性猝死一级预防和结构性心脏病患者进行风险评估时,应该用超声心动图应来检测左室射血分数。心脏磁共振成像或CT检查可作为替代检查手段。 2、心脏磁共振成像可用于评估病因驱动的室性心动过速风险以及是否存在心肌瘢痕或炎症。 有创电生理学研究 1、合并晕厥的既往心肌梗死或心肌疤痕患者,在无创电生理学评估后仍不能明确晕厥原因时,应进行有创电生理学研究。 2、在长QT综合征或短QT综合征、儿茶酚胺源性室性心动过速或早复极患者中,不建议通过有创电生理学研究来进行额外的风险分层。 3、缺血性或非缺血性扩张型心肌病患者如果符合ICD植入标准,不建议通过有创电生理学研究来进行危险分层。 植入式心脏设备 1、对于不经常复发、来源不明的晕厥患者,尤其是动态监测结果不能得出确切结论时,应植入植入式循环记录器来进行评估。

分子机制研究套路(六) 基因组不稳定性 课题:A肿瘤的微卫星不稳定与染色体不稳定研究 1.概念介绍: 微卫星(microsatellite,MS)是由1-6个核普酸组成,具有高度多态性的简单串联重复序列,广泛分布于整个基因组DNA序列中,复制过程中易于发生改变,人类基因组中最常见的微卫星序列是胞嘧啶和腺嘌呤的二聚体(CA),尽管微卫星序列在个体之间存在广泛的多态性,但在个体内部保持一定的稳定性,而且能在后代中保持遗传的稳定,因此微卫星序列是重要的遗传标志,可以作为遗传学研究的标志。微卫星不稳定性(MSI)是这些简单重复序列的改变,MSI只有在许多细胞都发生同样的改变才能被检测出,是肿瘤细胞克隆性增殖的一个指标。错配修复功能下降会引起DNA复制错误增加,导致MSI,目前研究表明MSI是错配修复基因失活的一个重要表型。MSI检测的方法较多,常用的检测方法有变性凝胶电泳、基因扫描、变性高效液相色谱分析等方法。基因扫描法将微卫星位点的PCR引物在一端进行荧光标记,然后扩增该微卫星位点,将PCR扩增产物在荧光毛细管中进行电泳,以基因扫描进行分析得出不同条带的碱基数,从而确定其大小,该方法的敏感性较高,可以高通量检测微卫星位点。 染色体是细胞遗传的物质基础,分子细胞遗传学研究表明大多数肿瘤细胞特别是实体瘤细胞在发生发展的过程中都存在染色体片段的非随机异常,表现为染色体数目或结构的改变,这些改变与原癌基因的扩增和抑癌基因的缺失密切相关。染色体不稳定(CIN)包括整条染色体的获得或缺失(非整倍体)、杂合性缺失、染色体易位、重排、基因扩增导致的染色体均染区、双微体等。 细胞核中DNA含量直接反映细胞核酸代谢水平和生长增殖活性,正常细胞核DNA的含量

·临床研究·交感应激性遗传性心律失常的临床特征分析 张梅静王斌高英*田芸*吴寸草*张萍*郭继鸿* 【摘要】目的通过回顾性病例分析研究总结交感应激性遗传性心律失常的临床特征。方法54例交感应 激后诱发心律失常的遗传性心律失常患者进行询问病史,全面体格检查以及心电图、超声心动图、平板运动 试验等严格检出和控制入选研究对象,并进行统计分析。结果研究对象平均发病年龄为18.4±14.5岁,有晕 厥或猝死家族史者46.3%;以晕厥为首发症状者占94.4%,其次为心悸42.6%和头晕33.3%;诱发因素中运 动和劳累占50.0%,精神因素占50.0%,病理因素占11.1%。结论交感应激时CPVT和ARVC患者相对于 LQTs患者,恶性室性心律失常事件发生率高并且呈多样化。 【关键词】遗传性心律失常;交感兴奋;应激;室性心律失常 [中图分类号]R541.7R540.4+1[文献标识码]A[文章编号]1005-0272(2012)03-183-04 The clinical characteristics of hereditary arrhythmias induced by sympathetic nerve excitement or stress Zhang meijing,Wang bin,Gao ying,Tian yun,Wu cuncao,Zhang ping,Guo jihong.Aerospace Clinical College,Peking University Health Science Center,Beijing,100049,China.Corresponding author:Wang bin.E- mail:ach721@https://www.doczj.com/doc/b613093349.html, 【Abstract】Objective To summarize the clinical characteristics of hereditary arrhythmias induced by sympathetic nerve excitement or stress by retrospective analysis of the cases.Methods We reviewed medical history from54patients who were diagnosed of hereditary arrhythmias induced by sympathetic nerve excitement or stress,including comprehensive physical examination and electrocardiogram,echocardiography,treadmill test and so on.Results The average age of the majority of patients was18.4±14.5year old.Patients with family history of syncope or sudden death were46.3%.The symptoms included syncope(94.4%),palpitations(42.6%) and dizziness(33.3%).The triggers included exercise or fatigue(50%),mental factors(50%),pathological factors (11.1%).Conclusion The CPVT and ARVC patients showed a high incidence of malignant ventricular arrhythmias and a diversity of arrhythmias compared with the LQTs. 【Key words】hereditary arrhythmias;sympathetic nerve excitement or stress;ventricular arrhythmias 遗传性心律失常是一组以恶性室性心律失常为主要临床表现,多不伴心脏结构异常的疾病,患者多年轻。本文将所收集的以交感应激为主要诱发因素的遗传性心律失常病例,进行临床基本特征分析。 资料与方法 1.研究对象 选择2003至2011年在北京大学人民医院住院与门诊遗传性心律失常患者,调查病历和随访。 (1)入选标准:①所有患者均符合各种遗传性心律失常疾病的国际诊断标准;②所有患者均有交感应激因素诱发室性心律失常病史。交感应激指体内或体外因素导致交感神经兴奋或应激时机体所处的状态以及引发的一系列病理生理反应。 (2)入选病例:根据以上标准,共入选54例,其中儿茶酚胺敏感性多形性室速(CPVT)13例,其中1例猝死,致心律失常性右室心肌病(ARVC)7例,长QT综合征(1型和2型)(LQTs)34例;平均发病年龄18.4±14.5(2~67)岁,男性20例,女性34例。其中30例行运动平板试验,其中男性12例,女性18例,平均年龄21.5±11.6(8~47)岁。获得所有研究对象的知情同意。 2.研究方法 作者单位:北京大学航天临床医学院(100049)*北京大学人民医院(100044) 通讯作者:王斌E-mail:ach721@https://www.doczj.com/doc/b613093349.html,

生物医学工程与临床2011年1月第15卷第1期BME &Clin Med,January 2011,Vol.15,No.1 舒张功能的临床意义[J].中国超声医学杂志,2009,25(9):877-880.] [6]Silverberg DS,Oksenberg A.Are sleep-related breathing disor -ders important contributing factors to the production of essential hypertension[J]?Curr Hypertens Rep,2001,3(3):209-215.[7]London GM,Guerin AP.Influence of arterial pulse and reflected waves on blood pressure and cardiac function[J].Am Heart J,1999,138(3Pt 2):220-224. [8]WANG Shu-bin,LI Chun-lei,DENG You-bin,et al .Study on c -arotid intima-media thickness,stiffness and their correlations in diabetic patients[J].Chinese Journal of Ultrasound in Medicine,2005,21(2):123-125.[王淑彬,黎春雷,邓又斌,等.糖尿病患 者颈动脉内中膜复合体厚度僵硬度的变化及其相关性的研究[J].中国超声医学杂志,2005,21(2):123-125.] [9]Furumoto T,Fujii S,Saito N,et al .Relationships between brac -hial artery flow mediated dilation and carotid artery intimam - edia thickness in patients with suspected coronary artery disease[J].Jpn Heart J,2002,43(2):117-125. [10]Bots MI,Hose AW,Koudstaal PJ,et al .Common carotid intima-media thickness and risk of stroke and myocardial infarction:the Rotterdam Study[J].Stroke,1997,28(12):2442-2447.[11]LIU Yong-yi,SHEN Xiang,XU Ye,et al .Studies on ultrason -ography and Doppler velocity tracing of common carotid artery in obstructive sleep apnea hypopnea syndrome in a porcine mo -del [J].Medical Journal of Chinese People ’s Liberation Army,2007,32(6):578-580.[刘永义,沈翔,徐晔,等.阻塞性睡眠呼 吸暂停低通气综合征模型猪颈总动脉超声和多普勒流速曲线实验研究[J].解放军医学杂志,2007,32(6):578-580.] [12]Almendros I,Montserrat JM,Torres M,et al .Changes in oxygen partial pressure of brain tissue in an animal model of obstructive apnea[J].Respir Res,2010,11(3):1-6. 比较基因组学揭示哺乳动物基因组脆性区域产生与消亡的过程 据Alekseyev MA 2010年11月30日[Genome Biol ,2010,11(11):R117]报道,加州大学圣地亚哥分校的一项新生物信息学研究发现哺乳动物基因组的脆性区域经历了一个产生与消亡的过程。一直以来基因组脆性区域被认为在进化过程中发挥关键性的作用。新研究发现有助于研究人员在人类基因组中鉴别脆性区域,并可通过这一信息预测未来人类基因组的进化。 地球上每个物种的基因组结构都会随进化发生改变,人类也不例外。虽然还不知道人类基因组的下一个重大改变是什么,但研究人员采用的方法将有助于确定人类基因组可能发生变化的位点。 基因组脆性区域是基因组中的不稳定区域,脆性区域断裂可启动染色体重排、基因断裂、改变基因调控,在基因组进化和新物种的产生中发挥着关键性的作用。例如人类有23对染色体,而一些猿类却有24对染色体,这是因为猿类祖先在进化过程中基因组重排使得两条染色体发生融合而形成了人类的2号染色体。 逆转脆性断裂模型 2003年Pevzner 和加州大学圣地亚哥分校的数学系教授Tesler G 发现基因存在有一些“断裂区”,从而使其相对于基因组其他 区域更容易发生重排。他们的“脆性断裂模型”反驳了当时被广泛接受的“随机断裂模型”。尽管在过去的7年里,脆性断裂模型得到了许多研究的证实,然而研究人员仍无法获得人类基因组脆性区域的精确定位。 新研究发现为脆性断裂模型提供了最新的信息,研究人员将其命名为“逆转脆性断裂模型”。新研究结果证实在进化过程中脆性区域经历了一个产生和消亡的过程,并提供了一条确定人类基因组脆性区域定位的线索。 计算:找到脆性区域 在基因组中寻找脆性区域就好像要求你观察一副打乱的牌,然后尝试确定洗牌的次数。在观察基因组时,也许可以找到断裂点,然而要确定其是否是脆性区域,就必须确定在相同的基因组位置断裂次数超过了1次。研究人员通过分析现在存在的所有基因组来计算哪些区域发生了多次基因组震动。所谓重组的概念并不是仅适用于某一个时间点的某一个基因组,而是观察到多个基因组的相关性。在这次研究中研究人员采用了比较基因组学的方法。 值得注意的是虽然脆性区域有可能为各种不同的基因组共有,但大多数这样的共有脆性区域都存在于进化接近的基因组中。这表明任何特定基因组脆性区域有可能仅出现一段有限的时间。根据新提出的逆转脆性断裂模型学说,脆性区域都会经历一段产生和消亡的过程,因而有着有限的存在期。 逆转脆性断裂模型表明基因组重排更可能发生在近期发生过重排的位点,并且这些重排位点在千万年的时间里不断发生改变。因此研究人类的近亲———猩猩和其他灵长类动物的基因组重排将为寻找人类基因组脆性区域的当前位置提供最好的线索。 现在正热切等待获得来自基因组10k 计划灵长类基因组测序结果。在未来人类基因组重排最有可能发生在最近灵长类动物中发生断裂的位点。新的逆转脆性断裂模型将不仅有助于研究人员研究所有物种,并且可在个体水平上了解基因组重排。在未来,计算机科学家们希望利用相似的工具观察反复发生在个别癌症患者细胞内的染色体重排,并以此开发出新的癌症诊断技术和治疗药物。 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ·信息动态· 27--

第一章 遗传与变异: 遗传是指经由基因的传递,使后代获得亲代的特征。变异是指同种生物世代之间或同代生物不同个体之间在形态特征、生理特征等方面所表现的差异。变异分两大类,即可遗传变异与不可遗传变异。 第四章 真实遗传:指子代性状永远与亲代性状相同的遗传方式,或生物性状能够代代相传、稳定遗传。 表型模拟:环境改变所引起的表型改变,有时与由某基因突变引起的表型变化类似的现象。但这种表型性状不能遗传。 外显率::一定基因型的个体在特定的环境中形成预期表型的比例,一般用百分率表示。 并显或共显:一对等位基因的两个成员在杂合体中都表达。 复等位基因:指在群体中,占据同源染色体相同基因座位的两个以上的等位基因。 第五章 伴性遗传(性连锁):是指性染色体上的基因所控制的某些性状总是伴随性别而遗传的 现象。 剂量补偿效应:指在XY性别决定的生物中,使性连锁基因在两种性别中有相等或近乎相等的有效剂量的遗传效应。 染色体作图:又称基因连锁图(linkage map)或遗传图(genetic map)。依据基因之间的交换值(或重组值)确定连锁基因在染色体上的相对位置而绘制的一种简单线性示意图。 遗传干涉与并发系数:每发生一次单交换都会影响它邻近发生另一次单交换的现象称为干涉或染色体干涉(chromosome interference)。为了度量两次交换间相互影响的程度,提出了 并发系数(coefficient of coincidence,C)的概念。且C=观察到的双交换率 两个单交换率的乘积 第六章 C值悖理:从总体上说,生物基因组的大小同生物在进化上所处地位的高低没有严格的对应关系。这种现象称为C值悖理或C值佯谬。 假基因:在多基因家族中,某些成员并不产生有功能的基因产物,但在结构和DNA序列上与有功能的基因具有相似性,这种成员称为假基因。 基因转变:减数分裂过程中同源染色体联会时一个基因使相对位置上的基因发生相应的变化得现象称为基因转变(gene conversion)。 共转变:一对含有两位点差异的突变型杂交时,在某些子囊中可发生几个位点同时发生转变的现象。 同线分析:连锁分析原理用于体细胞杂种染色体分析的方法。原理:如果两个基因在一条染色体上, 它们总是共同分离的;如果两个基因位于不同的染色体上,它们之间或多或少会发生自由组合。 基因家族:在真核细胞中许多相关的基因常按功能成套组合,被称为基因家族(gene family)。同一家族中的成员有时紧密的排列在一起,成为一个基因簇。 第七章: 接合:原核生物的遗传物质从供体(donor)转移到受体(receptor)内的过程。 中断杂交实验(interrupted mating experiment):一种用来研究细菌接合过程中基因转移方式的实验方法。基本步骤为把接合中的细菌在不同时间取样,并把样品猛烈搅拌以中断接合中的细菌,然后分析受体细菌的基因型。 普遍性转导:噬菌体携带供体的染色体片段完全是随机的。 共转导(cotransduction) 或并发转导:两个基因同时转导的现象。两个基因共转导频率愈高,表明两个基因连锁愈紧密,相反,共转导频率愈低,则表明这两个基因距离愈远。 性导:(sexduction or F?-duction):带有F?因子的细菌在接合时,由F?因子所携带供体的外

分子机制研究 基因组不稳定性 课题:A肿瘤的微卫星不稳定与染色体不稳定研究 1.概念介绍: 微卫星(microsatellite ,MS)是由1-6个核普酸组成,具有高度多态性的简单串联重复序列,广泛分布于整个基因组DNA序列中,复制过程中易于发生改变,人类基因组中最常见的微卫星序列是胞嘧啶和腺嘌呤的二聚体(CA),尽管微卫星序列在个体之间存在广泛的多态性,但在个体内部保持一定的稳定性,而且能在后代中保持遗传的稳定,因此微卫星序列是重要的遗传标志,可以作为遗传学研究的标志。微卫星不稳定性(MSI)是这些简单重复序列的改变,MSI只有在许多细胞都发生同样的改变才能被检测出,是肿瘤细胞克隆性增殖的一个指标。错配修复功能下降会引起DNA复制错误增加,导致MSI,目前研究表明MSI是错配修复基因失活的一个重要表型。MSI检测的方法较多,常用的检测方法有变性凝胶电泳、基因扫描、变性高效液相色谱分析等方法。基因扫描法将微卫星位点的PCR引物在一端进行荧光标记,然后扩增该微卫星位点,将PCR扩增产物在荧光毛细管中进行电泳,以基因扫描进行分析得出不同条带的碱基数,从而确定其大小,该方法的敏感性较高,可以高通量检测微卫星位点。 染色体是细胞遗传的物质基础,分子细胞遗传学研究表明大多数肿瘤细胞特别是实体瘤细胞在发生发展的过程中都存在染色体片段的非随机异常,表现为染色体数目或结构的改变,这些改变与原癌基因的扩增和抑癌基因的缺失密切相关。染色体不稳定(CIN)包括整条染色体的获得或缺失(非整倍体)、杂合性缺失、染色体易位、重排、基因扩增导致的染色体均染区、双微体等。 细胞核中DNA含量直接反映细胞核酸代谢水平和生长增殖活性,正常细胞核DNA的含量

《生物化学作业》 院系:西北大学化工学院 年级:2009级 专业:化学工程与工艺 姓名:罗向男 学号:2009115017

遗传因子在生物体中保持稳定性 DNA 是几乎所有生物的遗传物质, 一个DNA 分子的碱基对只有4 种, 但数目成千上万, 甚至数百万, 故碱基对在分子中的排列方式是个天文数字. 生物体无数的遗传信息就蕴藏在这无数的DNA 分子的碱基排列顺序中. 这多样的DNA, 形成了多样的蛋白质, 也就形成了多样的生物界. 显然, 遗传物质的相对稳定性对生物的个体生存及物种的稳定延续起着十分重要的作用. 为此本文试从个体、群体和细胞分子水平来理解遗传物质的相对稳定性. 1.. 稳定性 1..1 .. 染色体是遗传物质的载体, 每一种生物的染色体数目是恒定的.多数高等动植物都是二倍体, 即每一体细胞中有两组同样的染色体( 有时性染色体可以不成对) . 体细胞不断增殖是通过有丝分裂来完成的, 分裂形成的两个新细胞的染色体在数目和形态上与原来体细胞完全一样; 减数分裂是生殖细胞形成的分裂方式, 通过减数分裂, 生殖细胞中染色体数目减少了一半, 精卵结合后的受精卵又恢复了二倍体染色体数, 保证了亲代、亲代与子代之间染色体数目的相对恒定. 1..2 .. DNA 分子具有与众不同的物征性的、稳定的、三维空间结构. DNA 的两条多核苷酸链相互缠绕形成双螺旋结构, 糖基和磷酸根形成DNA 的骨架, 位于螺旋外侧; 扁平的碱基分子碟子一样重叠在一起, 面对着螺旋体的中心. 双螺旋的反向平行、碱基堆积力及相应碱

基对之间的氢键作用, 尤其稳定了DNA 分子的双螺旋结构. 1..3 .. DNA 分子结构中储存着遗传信息, 它的复制是以半保留方式完成的.自我复制是指以亲代DNA 分子为模板合成子代DNA 分子的过程. 1958 年, Mesel.. son 和Stahl 研究了经15N 标记了三个世代的大肠杆菌DNA, 首次证明了DNA 的半保留复制. 研究结果说明, 新合成的两个DNA 分子完全一样,其中都含有一条亲链和一条新合成的子链, 即半保留复制. 体细胞和性母细胞在分裂过程中都要进行这种复制, 使亲代细胞的遗传信息准确、均等的传递给子代细胞, DNA 的这种半保留复制保证了DNA 在代谢上的稳定性. 经过许多代的复制, DNA 多核苷酸链仍可保持完整, 存在与后代而不被分解掉. 这种稳定性与DNA 的遗传功能是相符的. 1..4 .. 遗传的中心法则和碱基互补配对原则. 由DNA 合成DNA 及RNA 的过程, 使得DNA 分子中储存的遗传信息( 碱基序列) 变为RNA 分子的碱基顺序, 碱基互补配对具有严格的对应关系, A= T ( 或U ) , G= C, 确保遗传信息的准确传递. 进而又以RNA 为模板合成具有特异氨基酸顺序的与亲代相同的蛋白质. 这种遗传信息从DNA 传递给RNA, 再从RNA 传递给蛋白质的转录和翻译过程, 以及遗传信息从DNA 传递给DNA 的复制过程, 即遗传的中心法则!. 随着科学实验的进展, 中心法则! 以有新发展, 遗传信息还可由RNA 传向RNA, 由RNA 传向DNA , 这在遗传信息的传递上开辟了一条新的途径, 中心法则! 及其发展保证了遗传信息的准确传递和表达. 1..5 .. 遗传密码与氨基酸的对应关系及突变与修复,传密码表可以

遗传病及遗传多态性 遗传病(hereditary disease)由基因突变或染色体畸变引起的疾病。已知的遗传病约有5000种,可分为3大类: 单基因遗传病由某一基因突变而引起,又分为:(1)常染色体显性遗传病,致病基因位于1~22号常染色体中的某一对上,且呈显性。如并指、多指、视网膜母细胞瘤、遗传性小脑性运动失调、先天性肌强直、多发性肠胃息肉、遗传性卟啉病等。(2)常染色体隐性遗传病,致病基因位于1~22号常染色体中的某一对上,且呈隐性。如白化病、先天性聋哑症、苯丙酮尿症、半乳糖血症、先天性鳞皮病等。(3)伴性遗传病,由性染色体上的基因发生突变而引起。包括X连锁隐性遗传病(致病基因位于X染色体上且呈隐性),如红绿色盲、血友病、先天性白内障、先天性丙种球蛋白缺乏症等;X连锁显性遗传病(致病基因位于X 染色体上且呈显性),如抗维生素D佝偻病、遗传性肾炎等。 多基因遗传病受多对微效基因控制并易受环境因素影响的遗传病。如唇裂、腭裂、先天性巨结肠、先天性幽门狭窄、早发性糖尿病、各种先天性心脏病等。 染色体异常病由先天性的染色体数目异常或结构异常而引起。又分为:(1)常染色体病,由1~22号常染色体发生畸变而引起。包括单体综合征,某一号染色体为单体,如21单体和22单体,这类病人极少见,大都于胎儿期死亡;三体综合征,某一号同源染色体不是两个而是三个,如21三体(又称先天愚型或唐氏综合征,核型为47XX或XY;+21)、18三体(Edward氏综合征)和13三体(Patan氏综合征)等;部分三体综合征(由某一片段有三份而引起)如9p部分三体综合征(9号染色体的短臂有三份);部分单体综合征(由某一常染色体的部分缺失而引起),如猫叫综合征(婴儿期哭声类似猫叫)就是5号染色体短臂部分缺失引起的。(2)性染色体病,由X和Y性染色体数目或结构变异而引起。如女性的特纳氏综合征(45,XO),男性的克氏综合征(47,XXY)等。遗传病目前尚难根治,故应积极预防。预防的措施有检出致病基因的携带者与禁止近亲结婚,推行计划生育,开展遗传咨询,进行产前检查与中止有病胎儿的妊娠等。 遗传多态性(genetic polymorphism)在一个群体内存在两种或两种以上非连续变异类型,而其中最罕见类型的频率不小于0.01(或0.05)的现象。常见的不同水平上的遗传多态性有:(1)基因多态性(gene polymorphism)。经调查人类大多数群体的ABO血型系统的三种复等位基因I A、I B和i的频率,最高的不超过0.55,最低的不小于0.2,所以,ABO血型系统的基因座为多态基因座。据研究,大多数生物的多态基因座约占总数基因座的15%~50%,即约有1/4~1/2的基因座存在两种或两种以上的等位基因。(2)染色体多态性(chromosome polymorphism)。在一群体中的同一染色体上可以发生不同的倒位或易位。例如拟暗果蝇(Drosophila pseudoobscura)的第三染色体上存在多种倒位,其自然群体中的倒位类型竟多达20余种。植物群体中的倒位多态性比动物的更普遍。在一些动植物群体中(如蟑螂、直果曼陀罗)还观察到易位多态性。此外,随着研究的深入,在分子水平上还发现核酸有限制性片段长度多态性(restriction fragment length polymorphism,RFLP),例如,在群体中用同一限制性内切酶“切割”DNA,可得到不同长度的DNA片段。 现在一般用自然选择理论来解释遗传多态性产生的原因,主要有杂合优势说和依赖 选择说。杂合优势说认为,杂合体(如Aa)在适应能力上要优于纯合体(如AA和aa),因此群体中的等位基因A和a的频率就会维持在一个既不过高也不过低的水平上。依赖选