《化工装备技术》第25卷第3期2004年55环境过程中电化学方法的研究及发展趋势

马长宝’王栋周集体金若菲

(大连理工大学环境科学与工程学院)

摘要推测和探讨了水处理过程中可能发生的电化学反应的类型及可能的主要步

骤,指出不同反应类型在环境领域的应用特点;根据电化学反应过程的一般理论,总

结了电化学法处理工业废水中若干特征污染物的代表性研究实例;另外,还讨论了

电化学体系中存在的几个研究难题和技术发展方向。

关键词环境电化学方法水处理污染物

电化学是研究外加电场提供电势从而引起分子电子得失,发生化学变性的一门科学。电化学在工业、分析科学等领域都有广泛的应用。环境科学和工程中的电化学方法是通过外加电场的反应器使污染物得以消除、变性或分离的工程方法。目前已用于处理工业过程中产生的气、液态和固态污染物,应用范围在不断扩大(包括直接、间接氧化或还原,相分离,浓缩或稀释等过程),而且处理的污染物的形式多样,处理量也有很大的选择范围。近年来,电化学方法在环境水污染治理领域的研究日益增多,这反映了该方法与其他方法相比具有独特的优势:与生化法相比,电化学方法一般不受反应物生物毒性的影响,可以作为高毒性、高腐蚀性有机物的有效处理方法,也可以作为生化方法的预处理,使有毒的大分子有机物转化为小分子有机物,利于进一步的生化处理;电化学方法以电子作为反应剂,电场能为反应动力,一般不需要外加化学试剂,可以避免过多的二次污染;电化学技术的优势还包括能量要求简单,仅为电压和电流,不需要特殊的温度限制,相比于热解、光解有更高的能量转化效率。目前该方法已被广泛应用于处理铬[1],氰化物[2],降解

*马长宝,男,1977年11月生.硕士。大连市,116024。EDTA[3],染料废水[4],甲醇[引,垃圾渗透液卟],酚类化合物‘7|,氯化有机物‘8|,硝基苯‘91等。

环境工程领域中的电化学过程是指污染物在电场的作用下在电极表面进行的电子迁移反应,一般会引发一系列的中间性化学过程。由于环境工程领域处理的污染物成分复杂多样,在确定的电势和反应条件下,氧化还原电势低于外加电势的反应都会发生,因此多种并行和串行反应是不可避免的,大部分情况下是无法预测和控制的。由于电化学反应的灵敏性,一个条件的微小变化会导致反应速率控制步骤的变化,甚至是反应机理的改变,对目标反应物的降解会产生明显的影响。另外一些有机物,如酚类化合物,在电化学反应过程中会形成聚合物,这种聚合物覆盖在电极表面,阻碍电极表面的电子迁移过程[7],最终使电极失去活性,影响电化学方法运行的稳定性。这两个方面的问题在环境工程中表现突出,制约了电化学技术的进步,因此有必要在考虑水相复杂性的基础上进行较深入的机理研究,开发有效的过程监控手段,使电化学方法的潜力充分发挥。

1电化学反应的类型

在外加电场影响下,电化学体系的电势分

56环境过程中电化学方法的研究及发展趋势

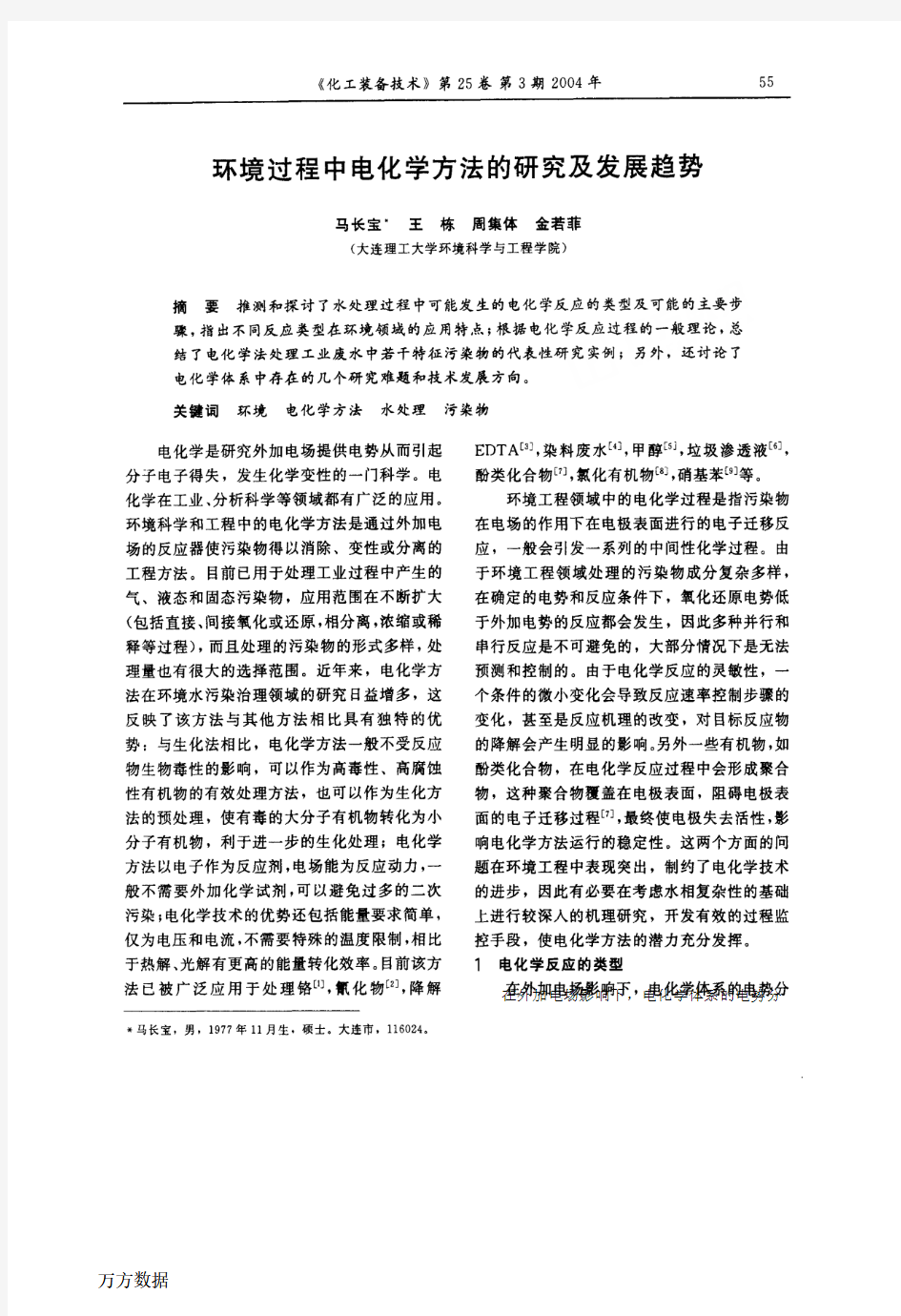

布如图l曲线所示,电势分布会导致相应离子种类及数目的分布,在电极表面的区域1会形成很大的电势梯度和离子浓度,电化学反应一般是在这个区域进行的。由于电极材料及有机物的性质都会影响电化学反应,电化学反应引发的中间化学反应复杂多样,因此电化学反应存在着多种作用类型。

图l电化学体系中电势及离子分布

曲线表示电势随距离的变化关系.e为负离子,④为正离子.1为双电层区域,2为电势稳定区域,距离电表面为10-Scm。

1.1电化学氧化

在电化学氧化过程中,Comninellisu叫已经区别了电化学转化和电化学燃烧。电化学转化是把难降解的污染物转化为可用常规方法处理的形式,通常是形成小分子或易生物降解的物质,这些效果可以用BOD/COD值来加以确认。电化学燃烧是把有机物彻底地转变为CO。和H。O,这一过程可以用TOC或色谱的手段来表征。电化学氧化可以在电极表面的直接电解过程中进行,一般产生活性中间产物(如活性自由基,氯气,过氧化物,臭氧,次氯酸盐等),这种产物再与反应物进行一系列反应最终降解有机物。活性中间产物可以在电极表面上直接形成,也可以由外加媒介物形成,然后扩散到主体溶液中与反应物进一步作用,这种外加媒介物在电化学体系中又立即恢复到最初的形式,这类反应称为媒介催化电解过程(Medi—atedElectrolyse)[】1。。这种媒介物与底物作用的活性大于与水作用的活性,而且这种物质应该是价格低廉且无毒的。因此媒介电解过程中唯一的电极反应是活性中间产物的形成过程,接下来的反应过程可以通过其他的方式(电子在底物与介质之间的迁移或与。OH的反应)而进行。媒介中间体的概念使电化学反应体系的研究得以深化和具体化,对动力学过程的把握意义重大,但由于环境水相的复杂性,活性中间体的种类和数量的测定成了深入研究的焦点。

1.1.1直接电化学氧化

直接电化学氧化是在电极表面直接将有机物转化或燃烧,用于直接氧化的阳极应具有两个主要特点:高的析氧反应过电势和强的抗腐蚀能力。直接的电化学氧化已经被用于处理染料,Kirk[1幻的实验表明:电化学氧化可使苯胺染料的转化率达到97%,其中72.5%被氧化为C02。Comninellis还研究了Ti/Sn02阳极对许多芳香族化合物的直接氧化反应n31,并指出可用于直接氧化的物质还包括乙醇、糖类、染料、芳香化合物等。另外,苯酚及其衍生物的电化学降解特性已经被广泛研究[1“,主要的中间产物是苯醌、顺丁稀二酸、羟基联苯,这些物质可进一步被氧化为CO。和少量的CO。需要指出的是不同的电极材料会影响苯酚的反应类型,在SnO。电极上,苯酚被完全氧化为CO。。

Ref描述了有机物阳极表面氧化的三个步骤‘153(S[]表示电极表面材料):

首先,溶液中的H。O或OH一在阳极上放电并形成吸附的氢氧自由基:

Sr]+H,0一S[OH]+H++e一

然后,吸附在表面的氢氧自由基中的氧迁移到有机物分子中,氧化有机物:

S[OH-]+R=S[]+RO+H++e一

与此同时,水参与的析氧反应又会同时发生,降低反应的电流效率:

S[OH]+H。O=S[]+O:+3H++3e一以上的反应模式及实例表明:直接电化学氧化作用是在电极表面的区域进行的(可能是

很薄的双电层区域),反应的步骤分为吸附过

《化工装备技术》第25卷第3期2004年57

程、扩散过程和氧化过程,电极材料性质和反应物的活性及浓度都会对这些过程的速率有影响,甚至可以决定反应速率的控制步骤。因此选择合适的电极材料及采取有效的手段来抑制副反应的发生是提高电流效率的关键,也是进一步研究的方向。

1.1.2间接电化学氧化

在电化学体系中,间接电化学氧化最常见的方法是利用电化学产生的短寿命中间产物(溶剂化电子,以及‘oH,0;和HO;等自由基)来进攻污染物,因此过程是不可逆的,这种方法已经广泛应用于酚类废水的处理。另外还可以通过电化学作用产生中间产物,这种产物通常具有很强的氧化性。产生的氧化剂应用最广泛的是氯气、次氯酸盐和过氧化物。另外,FETON试剂和过氧硝酸乙酰脂、臭氧也是电化学体系产生的重要的氧化剂。

用Ag(I)、Co(Ⅱ)作为媒介物的电化学氧化也被认为是间接氧化的一种形式,高电势离子Ag(Ⅱ)、Co(Ⅲ)可以把有机物完全氧化为CO:,这种技术用于水中少量有害物的去除,而且这两种氧化剂可以在电化学过程中循环生成。这种方法最早用于核工业中处理二氧化钚n6|,然后又应用于氧化苯酚和氯化苯酚,而且中间产物及反应途径都已经被确定[17J引。媒介物氧化状态的形成动力学也已经被RDE实验研究确定“9。。在最适宜的流动状态,对于Ag(Ⅱ)的形成主要是由传质控制的。关于Co(Ⅲ)形成的研究表明:水的阳极氧化和Co(皿)的形成几乎是同时发生的,氧化水的动力是温度的函数,因此可以确定该反应的最佳反应温度。以Ag(I)为媒介物降解氯化有机物的过程中,中间产物中有AgCl沉淀,当提供过量的Ag(Ⅱ)把氯化物氧化为高氯酸盐的过程中,AgCl沉淀会溶解,高氯酸盐可以在阳极上聚集,高氯酸钾可以通过结晶而分离。虽然Ag(I)已经用于几种物质的氧化过程[2…,包括多氯联苯。但对于生成物还没有明确的论述,只是指出了‘OH的形成机理:电化学氧化过程中产生了Ag(Ⅱ),Ag(Ⅱ)与H:0作用形成的‘0H再进攻氯苯:

Ag+_A92++e—

Ag2++H。O—Ag++H++’0H

Co(Ⅱ)的氧化机理[zu(以ArCH。为例)是:

C02+——’C03+4-e—

ArCH34-C03+——-ArCH2。+H十4-C02+

ArCH2‘+02——-ArCH202‘

ArCH,‘ArCHO—ArCOOH这说明:(1)电化学法有很多的技术理论可以开发,如媒介物的概念作为制备电化学处理剂的理论指导;(2)间接氧化是一连串的反应,电化学方法提供了中间活性产物的产生条件并延长了存活时间。

1.2电化学还原

Sease和Reed[2胡观察到了芳香族碳氢化合物的自由基阴离子可以被用来还原烃基和芳基的氯化物,推断出有机氯化物电化学还原是可行的。在媒介电还原过程中媒介物的选取要受到溶液的限制,Rusling[233在DMF溶液中选用了9,10一二苯基蒽,1一萘甲腈和蒽作为媒介物还原4,4’一二氯联苯,指出氯化芳香化合物的电还原效率取决于(Med/Med‘一)的电势与(ArCl/ArCl‘~)电势的差值,当此差值电势更负时,电流效率越大,并提出相应的机理胁3(媒介物用Med表示,以氯苯为例):

Med+e~——,Med—

Med‘一+ArCl——+Med+ArCl‘一

ArCl‘一———一Ar’4-C1一

Med‘一十Ar‘_Med+Ar—

Ar一+(H+)一ArH

上述机理表明:在偶极惰性溶液中媒介电化学还原过程中,每个氯原子消耗两个电子,电子从被还原的Med迁移过程一般是速率的控制步骤,电子迁移的LogK与E(Med/Med‘一)近似成正比。与烃基卤化物不同的是

58

环境过程中电化学方法的研究及发展趋势

(卤化物接受一个电子,同时失去一个CI~)含一个卤素的有机反应物迁移2个电子形成卤离子,烃基卤化物形成自由基阴离子的中间产物,它的最基本的反应通道是失去Cl一,而向苯环提供一个烃基自由基,尽管Ar‘与其他反应物可形成副反应,主反应还是Ar‘被还原为Ar一,是一系列的质子化过程。氯苯和氯化联苯在很负的电位条件下才能够在非水溶剂中(如DMF,DMSO)被还原。过程表明,在DMF中有溶解氧存在的条件下。氯苯和氯化联苯可以在阴极上被电解,反应的最终产物为碳酸氢盐和氯离子。Farwell[2钉在DMF溶液中降解了12种氯化苯,通过不断地变化电势观察到了逐步的脱卤过程,去除第一个卤原子的半波电势从一2.44V(一氯苯)到一1.32V(六氯苯),表明同类物质氯化程度越高,越容易还原,多氯芳香化合物的部分脱氯比芳烃更具有实用性。

2电极表面污染的研究

在电化学处理过程中经常会出现电解效率下降的现象。相关研究表明:电极表面在电解过程中会出现一层聚合物的薄膜,由于这种物质呈聚合态,覆盖在电极表面从而使得电极的有效表面积下降。电子在电极表面的迁移作用,反应物在电极上的吸附、脱附等作用都受到了抑制,因此电解效果减弱甚至消失。对苯酚的研究也证实了这种聚合膜对电解过程的抑制作用。目前对于这一专题研究的方法很多,通常有计时电流法,计时电位分析法,连续的扫描伏安法,电流一电势曲线法,以及表面的分析技术,如STM法(扫描隧道显微镜法),FTIR—ART方法,IR光谱法,X射线光电子显微镜法等,研究这种聚合膜的性质。

关于电聚合物膜的成因还没有一种系统的理论进行说明,因为在电化学体系中由于电极材料,反应物性质及浓度,温度,pH值等条件的不同,造成了反应机理的差异。另外,对于不同浓度及温度条件下的同种反应物,反应速率的控制步骤可以有扩散、吸附、表面反应等控制形式。因此还没有形成统一的认识,只是提出了这种聚合物是由于反应过程中产生的活性很高的自由基(如氢氧自由基或苯氧基自由基等)或其他的活性物质与底物或底物的氧化产物之间的多步聚合反应而形成。

关于电极表面性质及表面反应具体机理的探讨一直是环境电化学体系研究的重点及难点,这一研究可以为电化学体系的进一步发展提供理论指导,还直接关系到电化学方法的工程实际应用问题,因此这方面的研究将成为电化学体系研究的焦点。

参考文献

ScottK.ProcElectrochemSco,1995,19:51—59

HofsethCS。eta1.JElectrochemSoc,1999.146:199-207PakalapatiS.eta1.JElectrochemSoc,1996,143:1636NaumczykJ,et

a1.WaterSciTeachnoI,1996,ll:17—25AI—EneziGA.JEnylonSciHeahhA,1990.25:67—79PolcaroAM,eta1.IndEngChemRes,1997.36l1791HidekiKuramitz.ElectrochemicaloxidationofbisphenolA.Applicationtothe

removalof

bisphenolAusingaear—bonfiberelectrode.

JamesDRodgers.Electrochemicaloxidationofchlorinat—edphenols.

JamesDRodgers,NigelJ.BunceElectrochemicalTreat—mentof2.4.6-t“nitrotolueneandrelatedcompounds.ComninellisC.ProcElectrochemSco.1994.94一19:75—86RuslingJF.eta1.InEctrochemistryincolloidsanddis—persions.NewYork,1992:303—318

PCVandevivere。RBianchi,WVerstraete.Treatementandreuseofwaste—waterfromthetextilewetprocessingindustry.JChemTechn01Biotechnol,1998,72}289-302

ChComninellis.Gas.Wasser,ABrasser,l/92,72JahrganCPHuang.Chien—shengChu.1stChemOxid—Proc.Inr—ernSympTechnomicLancaster,1992:239—53

DCJohnson.eta1.ElectrochemSocProc,1996,176l95

SDFleischmann.RAPierce.Us—ReportWRSC—MS一9l一192.180thMeetingoftheElectrochemicaISocietyPhoenixArizona,1991.

FStede.PlatinumMetRev,1990,34(10)

VLeffrang,eta1.ConfSeperationSciTechn,Gatlinburg,Tennessee。USA,24—28Oct1993.

JBringmann,eta1.JApplElectrochem,1996.25{846ComninellisC.Electroehem,Acta1994:1857一1862

DorinBejan.Andresavallelectrochemicaloxidationofpmethoxytolueneinaceticacidstaturedbymolecularoxygen.JournalofEtroanalyticalChemistry,Z001,507SeaseJW,ReedRC.TetrahedronLett,1975i393—396ConnorsTF,RuslingJF.JElectrochemSoc.1983,130RuslingJF.JAccChemRes,1991,24:75—81

FarwellSO.BelandFA.GreerRD.Electroanalthem.InterfacialElectrochem,1975,6l:303—313

(收稿日期:2003—06—01)

环境过程中电化学方法的研究及发展趋势

作者:马长宝, 王栋, 周集体, 金若菲

作者单位:大连理工大学环境科学与工程学院

刊名:

化工装备技术

英文刊名:CHEMICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY

年,卷(期):2004,25(3)

被引用次数:7次

参考文献(21条)

1.Scott K查看详情 1995

2.Hofseth C S查看详情[外文期刊] 1999

3.Pakalapati S查看详情 1996

4.Naumczyk J查看详情 1996

5.Al-Enezi G A查看详情 1990

6.Polcaro A M Electrochemical oxidation of chlorophenols[外文期刊] 1997(5)

7.Rusling J F In Ectrochemistry in colloids and dispersions 1992

8.P C Vandevivere;R Bianchi;W Verstraete Treatement and reuse of waste-water from the textile wetprocessing industry[外文期刊] 1998

9.Ch Comninellis查看详情

10.C P Huang;Chien-sheng Chu1st Chem Oxid-Proc 1992

11.D C Johnson查看详情 1996

12.S D Fleischmann;R A Pierce Us-Report WRSC-MS-91-192 1991

13.F Stede查看详情 1990(10)

14.V Leffrang Conf Seperation Sci Techn 1993

15.J Bringmann ELECTROCHEMICAL MEDIATORS FOR TOTAL OXIDATION OF CHLORINATED HYDROCARBONS - FORMATION KINETICS OF AG(II), CO(III), AND CE(IV)[外文期刊] 1996(9)

https://www.doczj.com/doc/b71762074.html,ninellis C查看详情 1994

17.Dorin Bejan Andre savall electrochemical oxidation of pmethoxytoluene in acetic acid statured by molecular oxygen 2001

18.Sease J W;Reed R C查看详情 1975

19.Connors T F;Rusling J F查看详情 1983

20.Rusling J F查看详情 1991

21.Farwell S O;Beland F A;Greer R D查看详情[外文期刊] 1975

本文读者也读过(10条)

1.黄利.李德生.马春梅.洪飞宇.Huang Li.Li Desheng.Ma Chunmei.Hong Feiyu复级电催化氧化处理乌洛托品废水的研究[期刊论文]-环境科学与管理2010,35(3)

2.陈亚琳.张银新.郑伟.刘慧.蒋文强.Chen Ya-lin.Zhang Yin-xin.Zheng Wei.Liu Hui.Jiang Wen-qiang强制性电化学处理铝粉废水的研究[期刊论文]-辽宁化工2010,39(8)

3.王立章.赵跃民.乔启成.WANG Li-zhang.ZHAO Yue-min.QIAO Qi-cheng填充床电极反应器深度处理造纸中段废水[期刊论文]-中国造纸2008,27(9)

4.陈彬.李彦旭.朱又春.潘碧云.Chen Bin.Li Yanxu.Zhu Youchun.Pan Biyun脉冲电源电凝聚处理厨房废水的研究[期刊论文]-环境污染与防治2008,30(1)

5.吴合进.吴鸣.谢茂松.刘鸿.杨民.孙福侠.杜鸿章.WU He-jin.WU Ming.XIE Mao-song.LIU Hong.YANG Min.SUN Fu-xia.DU Hong-zhang增强型电场协助光催化降解有机污染物的初步研究[期刊论文]-分子催化2000,14(4)

6.杨淑英.陈亚琳.马永跃.Yang Shuying.Chen Yalin.Ma Yongyue电化学处理硝基苯废水的研究[期刊论文]-上海化工2010,35(12)

7.程爱华.王林红.吴薇.王志盈.CHENG Ai-hua.WANG Ling-hong.WU wei.WANG Zhi-ying水处理中电化学方法及其组合工艺的开发与应用[期刊论文]-西安建筑科技大学学报(自然科学版)2006,38(6)

8.王禹.刘淼.陈力可.汪洋.苗昱霖.王野.WANG Yu.LIU Miao.CHEN Li-ke.WANG Yang.MIAO Yu-lin.WANG Ye吸附与电化学氧化联合处理染料废水的实验研究[期刊论文]-东北师大学报(自然科学版)2010,42(4)

9.渐明柱.李德生.薛敏涛.陈爱华.范太兴.JIAN Ming-zhu.LI De-sheng.XUE Min-tao.CHEN Ai-hua.FAN Tai-xing 电化学预处理与MBR工艺联合处理制膜废水[期刊论文]-广州化工2010,38(6)

10.王静.冯玉杰电催化电极与电化学水处理技术的研究应用进展[期刊论文]-黑龙江大学自然科学学报

2003,21(1)

引证文献(7条)

1.赵梦君.樊金红.马鲁铭电-生物技术强化废水处理的机理及应用[期刊论文]-四川环境 2010(2)

2.张昌盛.薛安.赵华章电-生物耦合技术在环境工程中的研究进展[期刊论文]-工业水处理 2008(3)

3.金星.高立新.周笑绿电化学技术在废水处理中的研究与应用[期刊论文]-上海电力学院学报 2010(1)

4.谌丽斌电催化氧化杀藻和去除藻毒素的效果研究[学位论文]硕士 2005

5.崔晏电絮凝/活性炭吸附法处理感光废水的研究[学位论文]硕士 2005

6.魏祥甲.王辉.卞兆勇.李敏.孙德智碳纳米管催化电极处理难降解有机物研究进展[期刊论文]-环境保护科学2011(3)

7.李刚彩扩废液的处理及综合利用研究[学位论文]硕士 2005

本文链接:https://www.doczj.com/doc/b71762074.html,/Periodical_hgzbjs200403018.aspx

中国科学院生态环境中心环境化学历年试题 2000年环境化学 一、基本概念与常识 1、常压下25°C的水中能有多少溶解氧?如果用{CH2O}来表示有机物的话,降解多少有机物就可以消耗完这些溶解氧?(8分) 2、水的硬度(2分) 3、水的总碱度(2分) 4、水中二氧化碳的主要来源是什么?(2分) 5、土壤的组成(2分) 6、大多数土壤中氮的形态、其最终形态为何。(2分) 7、地球温暖化有什么危害?如何控制?(2分) 8、大气分为几层?臭氧层位于那一层?主要臭氧层破坏物质;最近一次有关臭氧层保护的国际大会于何时在哪国召开?(5分) 二、计算题 1、在碱性条件下向7.9×10-5mol/L的铜离子溶液中加入EDTA并使之过量200mg/L,请计算溶液中铜离子的平衡浓度。EDTA络合物的稳定常数为 6.3×1018,EDTA的分子量为372.1。(15分) 2、CaF2溶解度积为3.5×10-11,请计算要想使氟离子浓度达到8mg/L以下,至少需要多大的钙离子浓度。(氟离子的分子量为19、钙离子的分子量为40)(10分) 三.论述题 1.何谓硝酸化作用、其在自然界中的意义何在?写出其反映方程式;何谓反硝化作用,硝酸化、反硝化在水处理上有何重要应用?(15分)2.主要点源水污染有那些,主要面源水污染有那些,面源和点源的主要控制或治理方法。(15分) 3.什么是富营养化、它有什么危害。(10分) 4.什么是二恶英、其危害及来源。(10分)

2001年环境化学 一、试述环境化学的学科特点,对象和主要研究内容(20分) 二、试解释以下名次(20分) 1、天然水的酸度和碱度 2、电子活度 3、双电层理论 4、光量子产率 5、共代谢 6、专属吸附 7、多氯联苯(PCB) 8、毒性(Toxicity) 9、无观察效应浓度(NOEC) 10、生态效应 三、问答题(20分) 1、氮的自然循环过程在废水中的有机、无机氮化物的去除过程得到了有效地应用。请写出废水处理中脱氮反应过程及相关反应方程式,并指出其中的那一步最为关键及其原因。 2、某种金属酸性废水,当调节其pH值至中性时,出现了淡绿色沉淀,并且沉淀颜色逐渐转为黄色,而且pH值越偏向碱性,颜色转化过程越快。请指出这种废水主要含有哪种金属离子污染物,如何用沉淀法去除该金属离子,并将反应过程用方程式表示出来。 四、计算题(20分) 1、计算0.1g/L尿素(CO(NH2)2)溶液的BOD值(有关元素的原子量为:C=12.0 O=16.0 N=14.0 H=1.0)(5分) 2、污染物一氧化氮是燃烧过程中的产物,在20000C时,反应N2(g)+ O2(g)=2NO(g) 的平衡常数(Kc)为0.10。如果燃烧室容积为2L,在下述(a)和(b)情况之一,请预测那种体系会产生NO污染;

实验一有机物的正辛醇—水分配系数 有机化合物的正辛醇-水分配系数(K ow)是指平衡状态下化合物在正辛醇和水相中浓度的比值。它反映了化合物在水相和有机相之间的迁移能力,是描述有机化合物在环境中行为的重要物理化学参数,它与化合物的水溶性、土壤吸附常数和生物浓缩因子密切相关。通过对某一化合物分配系数的测定,可提供该化合物在环境行为方面许多重要的信息,特别是对于评价有机物在环境中的危险性起着重要作用。测定分配系数的方法有振荡法、产生柱法和高效液相色谱法。 一、实验目的 1、掌握有机物的正辛醇—水分配系数的测定方法; 2、学习使用紫外分光光度计。 二、实验原理 正辛醇—水分配系数是平衡状态下化合物在正辛醇相和水相中浓度的比值,即: K ow = c o/c w 式中:K ow—分配系数; c o—平衡时有机化合物在正辛醇相中的浓度; c w—平衡时有机化合物在水相中的浓度。 本实验采用振荡法使对二甲苯在正辛醇相和水相中达平衡后,进行离心,测定水相中对二甲苯的浓度,由此求得分配系数。 K ow=(c0V0-c w V w)/ c w V w 式中:c0、c w—分别为平衡时有机化合物在正辛醇相和水相中的浓度; V0、V w—分别为正辛醇相和水相的体积。

三、仪器与试剂 1、仪器 (1)紫外分光光度计 (2)恒温振荡器 (3)离心机 (4)具塞比色管:10mL (5)玻璃注射器:5mL (6)容量瓶:5mL,10mL 2、试剂 (1)正辛醇:分析纯 (2)乙醇:95%,分析纯 (3)对二甲苯:分析纯 四、实验内容及步骤 1.标准曲线的绘制 移取1.00mL对二甲苯于10mL容量瓶中,用乙醇稀释至刻度,摇匀。取该溶液0.10mL于25mL容量瓶中,再用乙醇稀释至刻度,摇匀,此时浓度为400μL/L。在5只25mL容量瓶中各加入该溶液1.00、2.00、3.00、4.00和5.00mL,用水稀释至刻度,摇匀。在紫外分光光度计上于波长227nm处,以水为参比,测定吸光度值。利用所测得的标准系列的吸光度值对浓度作图,绘制标准曲线。 2.溶剂的预饱和 将20mL正辛醇与200mL二次蒸馏水在振荡器上振荡24h,使二者相互饱和,静止分层后,两相分离,分别保存备用。 3.平衡时间的确定及分配系数的测定 (1)移取0.40mL对二甲苯于10mL容量瓶中,用上述处理过的被水饱和的正辛醇稀

《环境监测》实验教学大纲 1、课程属性:必修 2、实验属性:非独立设课 3、学时学分:总学时7 4、总学分4、实验学时20 4、实验应开学期:春季 5、先修课程:《分析化学实验》、《有机化学实验》等 一、课程的性质与任务 《环境监测实验》课是与《环境监测》专业课相配合的一门基础实验课程,有助于学生学习、巩固水污染控制、大气污染控制、土壤污染治理以及工业生态的的典型污染物和毒物控制的基本专业知识,提高学生的专业技能,是培养学生实验设计、实验测试和评价能力的主要教学环节,也是学生综合运用各相关课程的知识,联系工程实际,了解大气环境监测、水环境监测、土壤环境监测、环境生物监测、工业生态的典型污染物和毒物在环境介质中的行为和效应。通过这一环节,使学生进一步掌握环境化学的理论知识,使学生初步掌握水污染治理技术、大气污染治理技术和土壤污染治理技术的基本过程和设计方法,逐步培养学生对现有各种污染治理技术进行有机整合的能力。提高学生的实验技能以及实验中分析问题、解决问题能力。 二、实验目的与基本要求 通过本实验课程的学生,可加深学生对环境化学基础理论知识的理解和认识,对环境化监测领域的研究内容有一个全面的了解,对污染物的起源、分布、形态、迁移、转化、影响和趋势有一个感性认识;而且能够锻炼和提高学生的环境监测实验能力,培养严谨的科学态度和实验作风;特别是能够使学生尽可能多的学习和掌握现代化的分析测试仪器,掌握研究环境化学问题的基本方法和手段,训练学生的数据分析和处理能力,从而为学生未来从事环境科学及相关学科的研究和实际工作打下良好的基础。 三、实验考核方式及办法 考核方法:考查,以进程性考试为主。 评分办法:预习报告20%,实验操作占40%,实验报告40% 四、实验项目一览表 《环境化学》实验项目一览表 序号实验项目名称实验类型实验要求适用专业学时 1 碘量法测定水中溶 验证性必做应用化学 4 解氧 2 水中硫化物的测定验证性必做应用化学 3 3 化学需氧量的测定验证性必做应用化学 3 4 总磷的测定验证性必做应用化学 3 5 水中硫酸盐的测定验证性必做应用化学 3 6 五日生化需氧量的 验证性必做应用化学 4 测定 五、实验教材及主要参考资料 1、《环境监测》(第三版) 奚旦立高教社2004年 2、《环境监测实验》孙成科学出版社2003年 六、实验内容 实验一碘量法测定水中溶解氧

环境化学读书报告 报告题目:塑料降解技术及其研究现状 姓名: 学号: 班级: 指导老师:

目录 一、引言........................................................................................................ - 1 - 二、塑料简介................................................................................................... - 1 - 三、发展历程................................................................................................... - 2 - 3.1国外发展............................................................................................. - 2 - 3.2 国内发展............................................................................................ - 2 - 四、近期进展................................................................................................... - 2 - 4.1 光降解................................................................................................ - 3 - 4.1.1 光降解技术的原理................................................................. - 3 - 4.1.2 光降解技术的发展................................................................. - 3 - 4.2生物降解............................................................................................. - 3 - 4.2.1 生物降解技术的原理............................................................. - 3 - 4.2.2 生物降解技术的发展............................................................. - 3 - 4.3 光/生物双降解 .................................................................................. - 4 - 4.3.1光/生物双降解技术的原理 .................................................... - 4 - 4.3.2 光/生物双降解技术的发展 ................................................... - 4 - 4.4 其他可降解技术................................................................................ - 4 - 4.4.1 超临界降解技术..................................................................... - 4 - 4.4.2 CO2合成可降解塑料技术...................................................... - 5 - 五、发展展望................................................................................................... - 5 - 六、参考文献:............................................................................................... - 6 - I

实验一不同水域水碱度的分析 实验项目性质:设计性实验 所属课程名称:环境化学及实验 实验计划学时: 4学时 水的碱度是指水中所含能与强酸定量作用的物质总量。 水中碱度的来源是多种多样的。地表水的碱度,基本上是碳酸盐、重碳酸盐及氢氧化物含量的函数,所以总碱度被当作这些成分浓度的总和。当水中含有硼酸盐、磷酸盐或硅酸盐等时,则总碱度的测定值也包含它们所起的作用。废水及其他复杂体系的水体中,还含有有机碱类、金属水解性盐类等,均为碱度组成成分。在这些情况下,碱度就成为一种水的综合性特征指标,代表能被强酸滴定的物质的总和。 碱度的测定值因使用的终点pH值不同而有很大的差异,只有当试样中的化学成分已知时,才能解释为具体的物质。对于天然水和未污染的地表水,可直接用酸滴定至pH为8.3时消耗的量,为酚酞碱度。以酸滴定至pH为4.4-4.5时消耗的量,为甲基橙碱度。通过计算,可以求出相应的碳酸盐、重碳酸盐和氢氧根离子的含量;对于废水、污水,则由于组分复杂,这种计算无实际意义,往往需要根据水中物质的组分确定其与酸作用达到终点时的pH值。然后,用酸滴定以便获得分析者感兴趣的参数,并做出解释。 1.方法的选择 用标准酸滴定水中碱度是各种方法的基础。有两种常用的方法,即酸碱指示剂滴定法和电位滴定法。电位滴定法根据电位滴定曲线在终点时的突跃,确定特定pH值下的碱度,他不受水样浊度、色度的影响,适用范围较广。用指示剂判断滴定终点的方法简便快速、适用于控制性试验及例行分析。二法均可根据需要和条件选用。 2.样品保存 样品采集后应在4℃保存,分析前不应打开瓶塞,不能过滤、稀释或浓缩。样品应用于采集后的当天进行分析,特别是当样品中含有可水解盐类或含有可氧化态阳离子时,应及时分析。 实验目的: 1.了解不同水域水碱度的意义

实验一-1 NaOH 标准溶液的配制与标定 【实验目的】 (1) 学会标准溶液的配制和利用基准物质对其进行浓度标定的方法。 (2) 基本掌握滴定操作和滴定终点的判断。 【实验原理】 NaOH 容易吸收空气中的CO 2而使配得的溶液中含有少量Na 2CO 3,配制不含Na 2CO 3的NaOH 标准溶液的方法很多,最常见的是用NaOH 饱和水溶液(120:100)配制。Na 2CO 3在NaOH 饱和水溶液中不溶解,待Na 2CO 3沉淀后,量取上层澄清液,再稀释至所需浓度,即可得到不含Na 2CO 3的NaOH 标准溶液。 作为标定NaOH 标准溶液的基准物质有很多,如:草酸、苯甲酸、氨基磺酸、邻苯二甲酸氢钾等。本实验中,利用邻苯二甲酸氢钾(KHP)作为基准物质,酚酞做指示剂,其滴定反应如下: COOH COOK NaOH COOK COONa H 2 O 设此时消耗NaOH 标准溶液的体积为V (mL),邻苯二甲酸氢钾(KHP)的质量为m (g),则NaOH 标准溶液的浓度c (mol/L)可用下面的公式计算: 100022 .204NaOH KHP NaOH ??= V m c 【实验过程】 1实验准备 1.1仪器准备 25 mL 碱式滴定管;250 mL 锥形瓶;1000 mL 的容量瓶;250 mL 烧杯;10 mL 移液管;电子天平;分析天平。 1.2试剂准备 (1) NaOH ; (2) 邻苯二甲酸氢钾(KHP):基准试剂,于105 ℃ ~ 110℃干燥至恒重; (3) 酚酞指示剂(2 g/L 乙醇溶液)。

2实验步骤 2.1 NaOH饱和溶液的配制 称取120 g NaOH于250 mL烧杯中,加入100 mL水,搅拌。 2.2 0.10 mol/L NaOH溶液的配制 量取5.6 mL NaOH饱和溶液的上清液,转入1000 mL容量瓶中,加水稀释至标线,充分摇匀。 2.3 0.10 mol/L NaOH溶液的标定 准确称取0.4 g ~ 0.5 g邻苯二甲酸氢钾于250 mL锥形瓶中,加入20 mL ~ 30 mL水,温热使之溶解,冷却后加1~2滴酚酞,用0.10 mol/L NaOH溶液滴定至溶液呈微红色,半分钟不褪色,即为终点,记录所耗用的NaOH溶液的体积,平行标定3份。 3结果分析 表1-1 测定结果 【注意事项】 (1) 用来配制NaOH溶液的水应在使用前加热煮沸,放冷使用,以除去其中的CO2。 (2) NaOH溶液的配制时,一定要待Na2CO3沉淀后再取NaOH饱和溶液上清液。 【思考题】 (1) 如何计算称取基准物邻苯二甲酸氢钾的质量范围?称得太多或太少对标定有何影 响? (2) 称取NaOH及邻苯二甲酸氢钾各用什么天平?为什么? 【参考文献】

课程名称绿色化学 姓名王虹霞 学号120703032515 年级2012 级 专业有机化学 指导教师李清寒 2013年6月15日

硒的土壤环境化学研究进展 摘要:本文概述了土壤环境中硒的赋存形态和生物有效性,阐述了影响环境中 硒的形态、有效性和转化的因素.并对今后硒的土壤环境化学研究应关注的问 题提出了建议. 关键词:硒;形态;生物有效性;土壤环境化学 硒是生态环境中重要的微量元素,环境中硒过量或缺乏均会导致机体产生疾病。高浓度硒危害作物的生长发育,降低产量,导致动物胚胎畸形发育甚至死亡[1,2]。硒营养缺乏则是动物白肌病等硒反应病的主要原因,也与人的克山病和大骨节病密切相关[3]。人和动物主要通过土壤-植物-水体系与硒发生关系,其中土壤是最基本的环节,它通过食物链实现人、畜对硒的营养需求。因此土壤硒的研究引起世界各国的重视。概括起来,硒的土壤环境化学研究工作主要围绕以下几个方面展开。 1.硒的赋存形态 土壤中硒的全量分析是确定土壤硒营养状况(或污染水平)及环境容量的重要手段,但全量硒却不能很好地提供硒的生物有效性和流动性方面的信息。为更好地了解硒在土壤中的吸持、富集、迁移和转化过程以及在植物营养化学和土壤环境化学上的意义,目前硒含量的研究更多关注硒的形态。 硒赋存形态的研究包括两个方面,其一基于硒的价态,其二基于硒与土壤中其它组分的结合形式。根据硒的存在价态,常把硒分成元素态硒(Se0)、硒化物

(Se2-)、亚硒酸盐(SeO32-)、硒酸盐(SeO42-)[4]。元素态硒和硒化物大多难溶于水,植物难以吸收。亚硒酸盐易溶于水,是植物吸收无机硒的主要形态。硒酸盐是硒的最高氧化态化合物,溶于水,可被植物利用,但在自然土壤的氧化还原势下,硒酸盐在土壤中的含量很少,植物有效利用量较为有限。根据与土壤中其它组分的结合形式来区分土壤中硒的形态,这方面的研究报道较多。早期Carry等用75Se 和系统分离的方法研究了土壤中硒可能的结合形式及其与植物利用率的关系,为阐明土壤硒的形态提供了依据[5]。土壤硒大部分能溶于碱性溶液,这些碱性提取物可进一步分离成为胡敏酸和富里酸二组分,Kang等研究指出,无机硒主要存在于富里酸组分中,而胡敏酸组分中的硒可能以硒氨基酸形态存在。由于富里酸组分中含有无机硒,Kang等认为对富里酸中硒形态的分组有助于完善土壤硒的分类体系[6]。Gustafssont采用连续提取法将森林土壤硒区分为NaH2PO4可溶性SeO42-、Na4P2O7/NaOH可溶性-Se、胡敏酸-Se、疏水富里酸-Se、亲水富里酸-Se、无机SeO32-等组分[7]。鉴于硒和磷在土壤中的化学行为具有相似性,侯少范在参照Jackson 系统分离土壤磷的方法的基础上,将土壤硒分离成为水溶性-Se、Al-Se、Fe-Se、Ca-Se、被包蔽的铁-Se、被包蔽的铝-Se以及残余态-Se等七种形态[8]。研究者从各自的研究目的和研究对象出发,或提出自己的分级体系和程序或对某一原有的体系和程序加以修改和发展,这主要包括各个形态的分级和提取剂的选择两个方面。近十年来,多种土壤硒的形态分级方法和体系被建议和采用。 由于所用土壤类型及萃取剂种类的局限性,Kang和Gustafson研究硒赋存形态的结果不具有普遍意义。同时,在对土壤碱提取物进行硒测定时常出现有机物质的干扰,也限制了其推广。侯少范法在理论上阐述了土壤硒的形态及其行为,其分级结果具有一定的普遍性,但该法未能同时将有机硒和无机硒区分开。鉴于

概念题 绪论(1/6) 环境问题由于人类活动或自然活动作用于人们周围的环境所引起的环境质量变化,以及这种变化反过来对人类生产、生活和健康产生的影响。 环境容量人类生存和自然环境在不致受害的前提下,环境可能容纳污染物质的最大负荷量。 环境要素构成人类环境整体的各个独立的、性质不同的而又服从整体演化规律的基本因素。 环境背景值在未受人类活动干扰的情况下,各环境要素(大气、水、土壤、生物、光、热等)的物质组成或能量分布的正常值。 环境质量在一具体环境内,环境的某些要素或总体对人类或社会经济发展的适宜程度。 环境质量评价按照一定的评价标准和评价方法对一定区域范围内的环境质量进行说明、评定和预测。 第一章岩石圈环境地球化学(0/0) 第二章土壤环境地球化学(1/9) 土壤覆盖在地球陆地表面和浅水水域底部,具有肥力,能够生长植物的疏松物质表层。 土壤圈覆盖于地球陆地表面和浅水域底部土壤所构成的一种连续体或覆盖层及其相关的生态环境系统。 成土过程地壳表面的岩石风化体及其搬运的沉积体,受其所处环境因素的作用,形成具有一定剖面形态和肥力特征的土壤的历程。 土壤酸度土壤酸性表现的强弱程度,以pH表示。 植物营养植物体从外界环境中吸取其生长发育所需的养分,用以维持其生命活动。 土壤污染进入土壤的污染物积累到一定程度,引起土壤质量下降、性质恶化的现象。 土壤净化污染物在土壤中,通过挥发、扩散、吸附、分解等作用,使土壤污染物浓度逐渐降低,毒性减少的过程。 土壤质量评价单一环境要素的环境现状评价,是根据一定目的和原则,按照一定的方法和标准,对土壤是否污染及污染程度进行调查、评估的工作。

土壤中微量元素动植物体内含量很少、需要量很少的必需元素。 第三章水圈环境地球化学(2/11) 水圈地球表面或接近地球表面各类水体的总称。 水资源世界上一切水体,包括海洋、河流、湖泊、沼泽、冰川、土壤水、地下水及大气中的水分,都是人类宝贵的财富,即水资源。(广义)在一定时期内,能被人类直接或间接开发利用的那一部分动态水体。(狭义) 水矿化度天然水中各种元素的离子、分子与化合物(不包括游离状态的气体)的总量。 水硬度水中钙和镁含量。 化学需氧量(COD)水样在一定条件下,氧化1L水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L表示。 高锰酸钾指数法(COD Mn)在一定条件下,以高锰酸钾为氧化剂,氧化水样中的还原性物质,所消耗的量以氧的mg/L来表示。 重铬酸钾指数法(COD Cr)在一定条件下,以重铬酸钾为氧化剂,氧化水样中的还原性物质,所消耗的量以氧的mg/L来表示。 生化需氧量(BOD)在有溶解氧的条件下,好氧微生物在分解水中有机物的生物化学氧化过程中所消耗的溶解氧量。 水体污染进入水体中的污染物含量超过了水体的自净能力,就会导致水体的物理、化学及生物特性的改变和水质的恶化,从而影响水的有效利用,危害人类健康的现象。 水体自净污染物质进入天然水体后,通过一系列物理、化学和生物因素的共同作用,使水中污染物质的浓度降低的现象。 水环境质量评价按照评价目标,选择相应的水质参数、水质标准和评价方法,对水体的质量利用价值及水的处理要求作出评定。 第四章大气圈环境地球化学(1/11) 大气圈包围在地球最外面的圈层,是由气体和气溶胶颗粒物组成的复杂的流体系统。 同温层从对流层顶以上到25km以下气温不变或微有上升的圈层。 逆温层从25km以上到50-55km,温度随高度升高而升高的圈层。 臭氧层地球上空10-50km臭氧比较集中的大气层, 其最高浓度在20-25km处。

环境分析化学教案第二章痕量分析基础

授课内容2. 浓度单位表示法 用μg·mL-1、ng·mL-1、pg·mL-1、mg·mL-1、ng·mL-1、μg·g-1、ng·g-1和pg·g-1来表示组分含量。 二、痕量分析方法的评价指标 1. 检出限(Detection Limit) (1)检出限的定义:信号为空白测量值(至少20次)的标准偏差的3倍所对应的浓度(或质量)。即置信度为99.7%时被检出的待测物的最小浓度(或最小量)。 (2)检出限的确定 ①配制1份浓度为c,接近于空白值的标准溶液,测量20次以上,得到 平均信号(),求出测量信号的标准偏差(σ)。 ②用下式计算出检出限(用浓度单位表示) 2. 灵敏度(Sensitivity) 灵敏度:待测物浓度(或质量)改变一个单位时所引起的测量信号的变化量。用S表示,S=d X/d c,也可以把灵敏度理解为分析曲线的斜率。 检出限与灵敏度的关系: 3. 检测下限(Limit of Quantitative Determination) 定义:检测下限为信号空白测量值标准偏差的10倍所对应的浓度(或质量)。 当待测物的含量≥LQD,才可准确测定,所得分析结果才有可靠性。4. 准确度(Accuracy) 表示测量值接近真实值的程度。用绝对误差或相对误差表示。 绝对误差= 测量值(c) -真实值(c s) 相对误差(%) = L 3c c X ? = σ L 3 c S = σ s s 100% c c c - ?

授课内容5. 精密度(Precision) 表示多次测量某一量时,测定值的离散程度。通常用相对标准偏差(RSD)或变异系数(CV)来表示。设分析结果的标准偏差为σ(以浓度表示) 。 式中,为n次测量的平均值,;为每次测量的浓度值,i = 1、2、3 ······n。 RSD(或CV) = 6. 准确度与精密度的关系 精密度也是没有系统误差时所能达到的准确度。在没有系统误差下,精密度越好,准确度越高。 2 () i c c n σ - = ∑ 1 n i i c c n = ∑ = 100% c σ ?

环境化学工程的现状及发展 化学工程随化学工业的发展而发生并演变, 反过来又推动化学工业的发展。在过去的一百年, 化学工业与化学工程技术历经了孕育、诞生、发展, 直至形成今天庞大产业的过程。它每年为社会提供数以亿吨计的千百万种合成产品, 是我们衣、食、住、行须臾难以离开的物质基础, 为社会繁荣作出了巨大的贡献。 一、环境化学工程的现状 20 世纪60 年代和70 年代初期, 工业发达国家经济发展迅猛, 增长速度较快。但由于忽视对环境污染的控制与治理, 致使环境污染问题日趋严重, 公害事件不断发生, 社会反应强烈, 引起了各国政府的关注, 采取了各种环境保护措施和对策, 加强环境管理, 制订各种环境保护法规和法律, 规定污染物排放标准, 增加环境保护投资, 以控制污染, 改善环境。 这些措施虽然在局部地区或一定时期内起到一定的作用, 但却未从根本上消除或减少污染的增长, 不能适应经济发展和人类进步的要求。 1979 年在日内瓦召开的?? 环境保护领域内进行国际合作的全欧高级会议??上, 通过了《关于少废无废技术( 工艺) 和废物利用宣言》,指出:无废技术是使社会和自然取得和谐关系的战略方向和重要手段。欧洲共同体委员会在一篇报告中对清洁工艺下的定义为:清洁工艺就是以最合理地使用原料和能源来生产产品的一种技术, 同时在生产过程和成品的使用过程中, 减少排入环境中的可产生污染的废水和废物量。在法国, 根据《预防优于治理》这一原则, 几乎所有经过改造的、产生较少废物的生产工艺, 或所有对废物进行循环利用的生产工艺, 都被称为清洁工艺或对环境有益的工艺、对环境安全而合理的工艺等。1984 年联合国欧洲经济委员会在原苏联召开的国际会议上, 对无废工艺作了进一步的解释:无废工艺乃是这样一种生产产品的方法( 流程、企业、地区、生产综合体) , 借助这种方法,所有的原料和能源在原凋资源- 生产- 消费-二次原料资源的循环中得到最合理的综合利用。同时对环境的任何作用都不致破坏它的正常功能。有的学者认为,无废工艺的概念应当包括无害、节能、省地、复用、闭路等内涵。从技术上讲是一种具体技术。 美国在1990 年就颁布了污染防治案, 将污染防止确立为国案. 1995 年推出了总统绿色化学挑战奖,表彰在绿色化学研究与开发中有重要突破和成就的单位和个人。我国国家自然科学基金委员会与中国石化公司联合立项, 资助了九五重大基础研究项目环境友好石油化工催化化学与化学反应工程,其目的是开展环境友好的催化化学和反应的研究。1998 年,我国举办了第一届国际绿色化学高级研讨会, 1999 年,我国在四川大学举行第二届绿色化学高级研讨会。 化学工业作为造成大规模严重环境污染的主要过程之一, 为了从根本上解决环境污染问题, 实现化学工业的可持续发展, 必须以预防为主, 从源头着眼, 从工艺入手, 开辟绿色化工技术, 将污染减少或消除在生产工艺过程之中。化学工程进入了环境化学工程时期。 二、环境化学的发展 新原理、新方法和新技术研究开发仍然是环境分析化学获得质的飞跃的原动力。可适用于极复杂基体中众多已知和未知污染物同时定性鉴定和准确定量的具有高分辨能力的新型色谱和质谱联用技术需要给予高度关注,例如,色谱技术中的多维色谱由于其高分辨能力可在复杂环境样品分析中发挥重要作用,而亲水性相互作用色谱则可完成高度极性和水溶性代谢产物和降解产物的分析和鉴定。飞行时间质谱( tof-ms) 、四极杆飞行时间质谱( q-tof-ms) 和高分辨质谱( hrms) 等具有全扫描和准确质量分析功能的质谱与各种色谱技术的联用将使得同时鉴定和测定目标和非目标污染物以及超复杂基体样品的分析变得更加简单,从而在新型污染物发现和识别中扮演重要角色。先进的同位素质谱技术和手性分离分析技术将在微量污染物的准确定量、污染源解析中获得更多应用,生物检测、生物标志物和被动采样等可反映污染物生物效应和环境风险的新方法将得到更大发展,原位、现场、快速检测方法将在

长江三角洲第一硬黏土与古环境 摘要:硬黏土形成在沿海和陆架相互作用的地带,受陆海交互作用的影响, 对气候及海平面变化尤为敏感,包含了复杂的古环境信息。本文从土壤形态和土壤剖面两个方面对硬黏土进行了描述,并进一步说明硬黏土是一种古土壤,同时以长江三角洲第一硬黏土为例,说明了它所蕴含的古气候信息及其与海平面的关系。 关键词:硬黏土古环境 硬黏土形成在沿海和陆架相互作用的地带,受陆海交互作用的影响, 对气候及海平面变化尤为敏感,包含了复杂的古环境信息。长江三角洲晚第四纪地层中普遍发育若干层厚度不等的暗绿色、黄绿色或黄褐色的硬质黏土层,在工程地质上俗称“硬质黏土”或“老黏土”。按其年代由新到老依次为第一、第二、第三……硬质黏土层。目前对第一硬黏土层研究较详。第一硬黏土是古土壤。 1硬黏土概述 1.1土壤形态 从颜色上看,硬黏土大致可以分为两类,一类是分上、下两层的暗绿色硬黏土层和黄褐色硬质黏土层;另一类为单一的黄褐色硬质黏土层。这跟海水的影响程度有关;硬黏土质地以细粉砂为主,其次是粗粉砂和黏土;呈块状构造;土壤中含有新生体。 1.2土壤剖面 第一硬黏土层分布在长江三角洲南北两翼,埋深3-25m,西部浅,东部深,总体上具有自西向东的自然坡度。西部硬黏土层的厚度最大,平均7.2 m,向东变薄,至上海市区平均为2.9 m。——这可能和暴露时间长短有关系。 上部含较多植物根屑, 具团粒结构, 中、下部淀积层内黏粒胶膜及铁锰质结核发育, 底部逐渐过渡到保留有原生沉积构造的母质层。 硬黏土与上下地层的关系:三角洲前缘古土壤层上覆滨浅海泥质沉积, 后缘上覆湖沼相泥质沉积,与上覆层呈突变接触关系。下伏黄色滨海、河流相粉细砂或黏土质粉砂, 呈渐变接触关系。 1.3硬黏土是古土壤 古土壤指过去气候与地貌环境相对稳定环境下形成的土壤,其发育或由于形成土壤的气候或地形环境的变化而中断,或在后来的地质过程中被其他沉积物掩埋。探讨并证明硬黏土是古土壤主要看硬黏土是否是经历了明显的成土改造。古土壤特征比较明显的层位在硬土层的上部:

实验四、五水体富营养化程度的评价 许多参数可用作水体富营养化的指标,常用的是总磷和叶绿素-a含量的大小(见表7-1)。 一、实验目的 1. 掌握总磷、叶绿素-a及初级生产率的测定原理及方法。 2. 评价水体的富营养化状况。 二、实验原理和步骤 1. 磷的测定 (1)原理:在酸性溶液中,将各种形态的磷转化成磷酸根离子(PO4 3- )。随之用钼酸铵和酒石酸锑钾与之反应,生成磷钼锑杂多酸,再用抗坏血酸把它还原为深色钼蓝。 砷酸盐与磷酸盐一样也能生成钼蓝,0.1 μg/mL的砷就会干扰测定。六价铬、二价铜和亚硝酸盐能氧化钼蓝,使测定结果偏低。 (2)步骤:①水样处理:移取25 mL水样至50 mL比色管中,加1 mL混合试剂,摇匀后,放置10 min,加水稀释至刻度再摇匀,放置10 min,以试剂空白作参比,用1cm比色皿,于波长880 nm处测定吸光度(若分光光度计不能测定880 nm处的吸光度,可选择710 nm波长)。②标准曲线的绘制:分别吸取10 μg / mL磷的标准溶液0.00、0.50、1.00、1.50、2.00、2.50、3.00 mL于50 mL比色管中,加水稀释至约25 mL,加入1 mL混合试剂,摇匀后放置10 min,加水稀释至刻度,再摇匀,10 min后,以试剂空白作参比,用1 cm 比色皿,于波长880 nm处测定吸光度。 (3)结果处理:由标准曲线查得磷的含量,按下式计算水中磷的含量: 式中,P为水中磷的含量,g/L;Pi为由标准曲线上查得磷含量,μg;V为测定时吸取水样的体积(本实验V=25.00mL)。 2.叶绿素- a的测定 (1)原理:测定水体中的叶绿素-a的含量,可估计该水体的绿色植物存在量。将色素用丙酮萃取,测量其吸光度值,便可以测得叶绿素- a的含量。 (2)实验步骤:将200mL水样经玻璃纤维滤膜(0.46um)过滤,记录过滤水样的体积。将滤纸卷成香烟状,放入刻度试管。加10 mL或足以使滤纸淹没的90%丙酮液,记录体积,在60摄氏度水浴中消煮10分钟(至滤纸消解完全)。将一些萃取液倒入1 cm玻璃比色皿,以试剂空白为参比,分别在波长665 nm和750 nm处测其吸光度;加1滴2 mol/L盐酸于上述两只比色皿中,混匀并放置1 min,再在波长665 nm和750 nm处测定吸光度;结果处理酸化前: A=A665-A750;酸化后: Aa=A665a-A750a;在665 nm处测得吸光度减去750 nm 处测得值是为了校正浑浊液;用下式计算叶绿素- a的浓度(μg/L):

分析化学实验心得 篇一:关于分析化学实验操作的感想 关于分析化学实验操作的感想 杨松 资源环境学院 2010级环境五班 22201020210126 论文关键词:分析化学创新教学兴趣 论文摘要:提高分析化学实验的教学质量和学生的创新能力,必须让我们学生自己学会根据实验目的而设计出实验的操作步骤及其产物量的估算。 分析化学是许多涉及化学专业的必修基础课,是一门实践性很强的学科。在分析化学中,实验教学具有重要的地位,不仅要培养学生的实验兴趣,调动学生学习积极性,深刻理解所学的内容,牢固掌握基本操作,还要注重培养学生严谨的科学态度、创新意识和创新能力等综合素质。 然而,从老师的教学模式来看,分析化学实验教学中存在一些问题,以致学生对分析化学实验课未能给予应有的重视,只是基本完成教学目标,难以在实验教学中培养学生的综合素质。根据我自己的观察,提高分析化学实验教学质量和学生的综合素质,可以从学生自己的身上着手,就是让大家自己用自己的方法去完成实验要求。 1、老师的基础知识教导。老师使用极其幽默的语言教学,让同学们增加对分析化学的兴趣,从而增加对实验的

趣味性。培养学生对实验的兴趣。 分析化学实验对规范性操作要求很严,仅靠上课时教师演示难以保证教学效果。老师可以使用一些现代的教学方式,例如使用动态PPt 教学,或者通过视频的形式让学生了解操作的基本步骤及应该注意的基本事项。 2、耐心细致地指导,并进行阶段性检查,使学生牢固掌握基本操作技能。分析化学实验有着严格规范的操作要求,这是获得准确分析结果的最基本保证。没有规范的操作技能训练和扎实的专业理论知识储备,就不可能有很强的实验能力。加强学生操作技能训练和专业理论知识储备是提高学生实验能力的关键因素。 在进行新的实验课程之前,不是立即开展正规的实验活动,而是先进行基本操作训练,训练过程中,要求教师有高度的责任心,仔细观察学生的操作,耐心指导操作不规范的同学,并时刻提醒大家实验规范操作的重要性。让学生能理解规范操作的必要性并能较快地掌握操作要点。提前通知学生在天平称量和滴定分析基本操作实验完成后,将进行阶段性测验,检 查学生对分析化学实验规范操作的掌握情况,检测不合格的学生将不允许做下一轮实验,在这种压力下,学生几乎都会自觉地严格要求自己,认真按照规范性操作的要求去练习,直至熟练掌握规范性操作,从而养成严谨的实验习惯。

腐殖质在水环境中作用研究进展 XXX (XXXXXXX,XXXX,XXXX) 中文摘要:腐殖质普遍存在于各种水体中,它对金属离子和有机物的形态、迁移、转化、生物可利用性等地球化学行为起着重要作用。因此分析水环境中中腐殖酸的化学行为,对研究饮用水水源地水质十分必要。本文从腐殖质的结构特性、与金属及有机污染物的结合机理,光化学研究进展等方面做了详细的分析。除此之外,还简述了腐殖质的分离提取技术和表征方法的研究进展。 关键词:腐殖质;金属离子;有机污染物;光降解;提取表征;研究进展Progress in Research on Humic Substance in Aquatic Environment CAO Cheng-yan Abstract:Humic substances are present in most of the surface and ground waters.They are important with respect to the chemical speciation,mobility, and bioavailability of trace metals.So analysis of humus from natural water source is very essential to the study of water quality.In this paper, there are detailed analysis of the structural characteristics of humic substances with metals and organic pollutants in the binding mechanism, photochemical reaction research. In addition, it outlines the separation of humus and characterization methods of extraction technology research. Key words:Humic;metal ions;organic pollutants;photochemical reaction;Extraction; Characterization;Progress 1 引言 腐殖质是动、植物残体通过生物、非生物的降解、缩合等各种作用形成的天然有机质,是自然环境中广泛存在的对水质影响最大的有机大分子物质。它在天然水体中含量约几到几十mg/L,主要以胶体形式存在,却占水体中有机总量的30%-50%。水体腐殖质不仅是造成色度、异臭味、配水管腐蚀和沉淀物的原因物质,还具有较强的络合、螯合、吸附和氧化还原能力,对有机、无机物在自然界的迁移、转化和归宿,饮水水源地水质以及饮用水处理过程中消毒副产物的形成等有非常重要的影响。因此分析水体中腐殖质与有机物和金属离子的作用机理及治理表征技术对研究饮 用水水源地水质十分必要。

环境化学实验(讲义) 课程英文名称:The e xperiment of Environmental Chemistry 课程总学时:17总学分:0.5 推荐使用教材:自编 一、课程教学目标与基本要求: 《环境化学实验》包括环境分析化学、环境污染化学和污染控制化学三部分内容,重点是环境污染化学部分,着重探讨污染物来源及其在环境介质中的存在形态、浓度水平和迁移、转化与降解等环境行为及其影响因素等。通过《环境化学实验》课程的学习,深化《环境化学》课程讲授的基本知识,促进对环境化学领域研究动态及前沿的理解,掌握研究环境化学问题的基本方法和手段,提高实验数据科学分析能力和实验技能,使学生具备初步的独立科研能力。 二、相关教学环节安排 整个教学环节分为“基础实验”和“综合实验”两个部分,增加了以独立科研能力培养为目标的“综合实验”环节。在此环节中,教师设计了多个研究题目供学生参考选择,要求学生在查阅文献的基础上,写出开题报告,并在教师的配合下自行设计实验方案、自行准备实验所需的材料。在研究过程中,实验室(包括仪器设备)向学生开放,在教师的配合下,学生自主进行实验活动。在学期末,学生应完成一篇符合规范的研究论文。 三、课程的主要内容及学时分配 第一部分基础实验 1、有机物的正辛醇—水分配系数5学时 第二部分综合实验 2、水中重金属的污染评价6学时 3、海洋沉积物中砷的污染分析6学时 四、考试要求 依据平时实验进行情况进行考查(包括预习和知识准备情况、实验过程中操作动手能力及判断和解决问题能力、对实验得到的数据结果进行科学思考能力、实验报告的写作水平等)。 五、学习参考书: 1、环境化学实验.董德明,朱利中主编.北京:高等教育出版社,2002. 2、环境化学实验.康春莉,徐自力和冯小凡主编.长春:吉林大学出版社,2000. 3、环境化学实验.孔令仁主编.南京:南京大学出版社,1990. 4、土壤农业化学分析方法.鲁如坤主编.中国农业科技出版社,2000. 实验一有机物的正辛醇—水分配系数

2000年环境化学 一、基本概念与常识 1、常压下25°C的水中能有多少溶解氧?如果用{CH2O}来表示有机物的话,降解多少有机物就可以消耗完这些溶解氧? 2、水的硬度(2分) 3、水的总碱度(2分) 4、水中二氧化碳的主要来源是什么?(2分) 5、土壤的组成(2分) 6、大多数土壤中氮的形态、其最终形态为何。(2分)地球温暖化有什么危害?如何控制?(2分) 7、大气分为几层?臭氧层位于那一层?主要臭氧层破坏物质;最近一次有关臭氧层保护的国际大会于何时在哪国召开? 二、计算题 1、在碱性条件下向7.9×10-5mol/L的铜离子溶液中加入EDTA并使之过量200mg/L,请计算溶液中铜离子的平衡浓度。EDTA 络合物的稳定常数为6.3×1018,EDTA的分子量为372.1。(15分)

2、CaF2溶解度积为3.5×10-11,请计算要想使氟离子浓度达到8mg/L以下,至少需要多大的钙离子浓度。(氟离子的分子量 为19、钙离子的分子量为40)(10分) 三.论述题 1.何谓硝酸化作用、其在自然界中的意义何在?写出其反映方程式;何谓反硝化作用,硝酸化、反硝化在水处理上有何重要应用?(15分) 2.主要点源水污染有那些,主要面源水污染有那些,面源和点源的主要控制或治理方法。(15分) 3.什么是富营养化、它有什么危害。(10分)

4.什么是二恶英、其危害及来源。(10分) 2001年环境化学一、试述环境化学的学科特点,对象和主要研究内容(20分) 二、试解释以下名词(20分) 1、天然水的酸度和碱度 2、电子活度 3、双电层理论 4、光量子产率 5、共代谢