地层区划

stratigraphic regionalization

对地层进行的区域划分。其划分主要依据地壳活动、古地理环境、古气候条件和古生物群特征等因素。地层区划通常采用3级划分:

①地层大区。以古大陆在一个构造阶段中的主要性质为准,大致相当于构造域。

②地层分区。可以包括一个单一的古大陆区,也可以是大陆边缘区,具有相似

的生物区系和相似的地层类型序列。

③地层亚区。具有地层类型的空间展布和时间序列的一致性。地层区划可反映各

区地层发育的总体特征,对区域地质和矿产调查、进行区域地层对比等具有实际意义。

根据中国地层发育和构造发展的特征,可将中国划分为5个地层大区:①准噶尔-兴安大区。包括阿尔泰地层区、准噶尔地层区、北兴安-乌珠穆沁地层区、伊宁-中天山地层区和内蒙古- 松花江地层区。②华北-塔里木大区。包括塔里木- 南天山地层区、北山- 阴山地层区、华北地层区、昆仑-祁连地层区。③唐古拉-华南大区。包括巴颜喀拉-南秦岭地层区、唐古拉- 三江地层区、扬子地层区、华南地层区、海南地层区。④藏南- 滇西大区。包括冈底斯-保山地层区、喜马拉雅地层区。⑤滨太平洋大区。包括兴凯地层区、华夏地层区、台湾地层区。

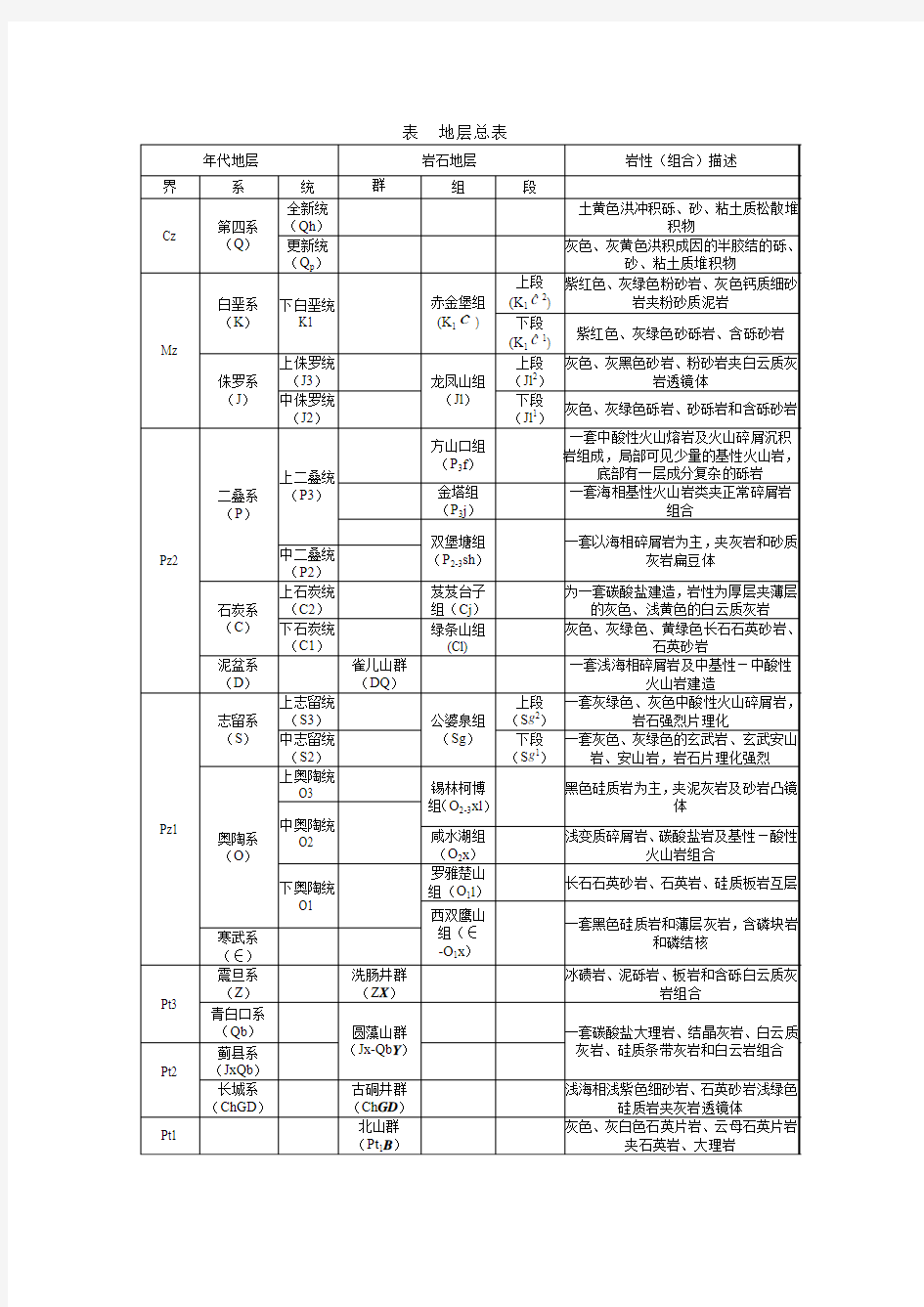

表地层总表

表2-2 北山地区元古宇地层简表

表2-3 北山地区古生界—新生界地层简表

表3-1 区域地层简表 各地层由新至老分述如下:

1、第四系(Q) (1)全新统(Q4) 全新统地层主要分布于河流两侧及山前地带,是组成河流一级阶地的主要物质。 1)冲积层(Q4al) 主要分布于汾河及其支流沿岸,组成河流一级阶地和河漫滩,沉积物具明显的二元结构,上部为粉土,下部为砂、碎石类土,厚2~30m。 (2)上更新统(Q3): 上更新统地层在测区内极为发育,广泛覆盖在山坡谷地,是组成黄土地形的主要物质,主要有冲积和坡洪积两种成因类型,其特征分述如下:1)坡洪积层(Q3pl) 分布于汾河两岸的山前斜平原。岩性为浅黄色黄土状粉质粘土及粉土,富含钙质,具大孔隙,垂直节理发育。局部夹有薄层砂砾石及砾石透镜体,厚度一般为3~20m。 2)冲积层(Q3al) 主要分布于汾河两岸,形成河流的二级阶地。岩性上部为灰黄色新黄土,具大孔隙、垂直节理,含钙质结核;中部为浅棕黄色粉质黏土、粉土与粉、细砂互层,夹碎石类土透镜体;底部为砂层及卵砾石层,该层最厚达85m。 3)风积层(Q3eol)4-1 主要分布于吕梁山以西地区,组成黄土塬、梁、峁的顶面,岩性为新黄土,具大孔隙,垂直节理明显,厚度一般5~20m。 pl)洪积层:7-2 (3)中更新统(Q 2 广泛分布于吕梁山东麓、西麓海拔1500m以下的山岭之上,组成黄土塬、梁、峁。 岩性为红黄及浅红棕色黄土状粉质黏土,夹有多层古土壤层,底部有冲积相砂,砂砾石层及粉土互层,一般为40~95m。 pl)洪积层: (4)下更新统(Q 1

广泛分布于吕梁山东麓、西麓海拔1500m以下的山岭之上,与组成黄土塬、梁、峁的中更新统老黄土呈角度不整合接触。 岩性为一套棕黄色黄土状粉质黏土,夹明显古土壤和钙质结核层,致密、坚硬,由石质黄土之称。具放射状孔和植物遗留根孔,无节理。古土壤为深棕红色黏土,一般发育4~8层,往往形成两组致密的古土壤条带,每组由2~5条组成,每条厚0.2~0.5m,间距0.5~1.0m,以3~5°的角度倾向原始沟谷。古土壤底部钙质结核富集成层,愈近山前地带结核层愈发育,核径愈大,成层性不明显,本组岩性、层位稳定,厚一般10~20m,部分地区可厚达25 m 2、上第三系上新统(N2) 主要分布于深切黄土沟谷中,面积较小,且分布零星,海拔标高500~1300m 之间,与上下地层皆呈不整合接触。 岩性多为半胶结之钙质黏土、粉质黏土、砂砾石层和淡水灰岩,厚度一般为20~80m,钻孔揭露厚达400m。 3、三叠系(T) 三叠系主要分布吕梁山西麓的隰县,蒲县一带,在黄土冲沟中出露。由砂岩、砂质页岩、页岩、泥岩组成的陆相沉积。按其岩性、岩相特征及植物化石组合,进一步划分为上、中、下三个统。 (1)上统(T ) 3 延长组(T3y):主要岩性为发育麻斑状构造的黄绿色、肉红色、土黄色厚层中粒长石砂岩夹暗紫红色泥岩、紫红色砂质泥岩及灰色钙质粉砂岩,厚度362~474m。 ) (2)中统(T 2 铜川组(T2t):由肉红色、灰红、灰白色、土黄色及黄绿色厚层中~粗粒长石砂岩和暗紫色泥岩,少量的黄绿色页岩、煤线等组成,厚度502~634m。 二马营组(T2er):由黄绿色厚层长石砂岩夹暗紫色、紫红色泥岩、砂质泥岩组成,厚度512~703m。 (3)下统(T ) 1

四川地质构造四川地质构造复杂多样,它跨中国三大构造域:西部是特提斯-喜马拉雅构造域,东部属滨太平洋构造域,北部为古亚洲构造域。四川境内东、西部构造分带明显,大致以北川-汶川-康定-小金河为界,该界以东为扬子准地台(台区),以西是松潘-甘孜褶皱系和三江褶皱系(槽区)。此外,玛沁、略阳、城口、房县一带以北属秦岭褶皱系。东部扬子准地台基底具双层结构,下构造层为结晶基底,由康定群及其相当岩群组成,同位素年龄 19 — 29.5 亿年。上构造层是褶皱基底,由会理群及其相当岩层组成,同位素年龄 8.5 - 17.0 亿年。西部槽区也发现上构造层岩群,如恰斯群,它与会理群相似。东部台区的盖层是上震旦统-中三叠统,属海相地台型沉积。西部槽区的震旦系-三叠系为冒地槽型沉积。各类构造形态及空间分布,东西两部明显不同。台区川中为舒缓斜、穹隆与向斜,川东为梳状褶皱,川东南是垛状褶皱,川西北为短轴褶皱。西部槽区构造线多为北西和北北西向,或呈向南凸出的弧型褶皱。 四川地质构造孕震形势图 为了更好地普及地震地质知识,我们特作此图。这里我还想用几句通俗易懂的话简单地解释一下。 (1)一根三股拧在一起的绳子,突然断了其中一股,还要拉与原来一样大小的力,未断的那两股上于是就多了一份附加的载荷,这一份附加 力很可能就成为“压死骆驼的最后一根稻草”。换句话说,本来还需 积聚若干年才能达到发震(岩石发生脆性破裂或摩擦滑动)的临界剪 切应力,由于5.12汶川大地震及其后的众多余震多了一份附加力而 提前达到了。所以,潜在孕震区就是附加力较高的区域,即今后几年重 点的防范区域。 (2)松潘-甘孜地块像一个巨大的抽屉,两边是水平走滑断层(北边的昆仑山断裂和南边的鲜水河断裂,前端是龙门山推覆(斜冲)断裂。 过去两千年,这个“抽屉”的前端被坚硬的彭灌杂岩顽强地抵着,龙门 山中部相对稳定。5.12那天“抽屉”的前端向东猛冲了几米,“抽屉” 两侧的走滑运动今后也要跟上,以免落后。加之西边的青藏高原还紧 紧地在后面推着,前拉后推,“抽屉”那有不动之理?

四川盆地地层层序表 界 地层分层 代码岩性可钻性产层系统阶(组)段 过去现在 名称符号名称符号 新生界K Z 第四 系 Q Q00 地表为可耕土壤,地下为沙砾层,未 胶结成岩 上第 三系 N N00 下第 三系 芦山组芦山R2芦山E1l E10 名山组名山R1名山E1m E20 中生界Mz 白恶 系 上 统 灌口组灌口K3灌口K2g 010 泥岩白云岩为主,夹泥质粉砂岩及石 膏和芒硝,底见砾岩 夹关组夹关K2夹关K2j 020 砂岩为主夹泥岩,底为砾岩 下 统 天马山组 /嘉定组 天马 山 K1天马山K1t/K1j 030 侏罗 系 上 统 蓬莱组重四Jc4蓬莱镇J3p 110 泥岩、沙质泥岩与砂岩互层 4.06 川西遂宁组重三Jc3遂宁J3s 120 泥岩为主夹砂岩 中 统 沙溪庙组 沙二段重二Jc2沙二段J2s2131 暗紫红色泥岩夹砂岩,底部为叶肢介 页岩 川西主要产层、川 东产层沙一段重一Jc1沙一段J2s1132 暗紫红色泥岩夹砂岩 下 统 凉高山组 凉上 自五Jt5 凉上J1l2141 黑色页岩夹灰白色细砂岩、灰质粉砂 岩 4.28 川中油层 凉下凉下J1l1142 暗紫红色杂色泥岩夹灰质粉砂岩 自流井组过度层自四Jt4过度层J1g 151 暗紫红色泥岩为主,夹灰色泥灰岩

大安寨大安寨J1dn 152 灰褐色灰岩、页岩及泥岩 马鞍山自三Jt3马鞍山J1m 153 紫暗红色泥岩夹砂岩、灰质粉砂岩 东岳庙自二Jt2东岳庙J1d 154 黑色页岩夹介壳灰岩 珍珠冲自一Jt1珍珠冲J1z 155 灰绿色砂岩与紫、棕色泥岩互层川东 三叠系上 统 须家河族 须六香六Th6须六T3x6211 细砂岩夹黑色页岩,上部见暗紫红色 泥岩 6 广安产层须五香五Th5须五T3x5212 黑色页岩夹深灰色粉砂岩及细砂岩 须四香四Th4须四T3x4213 浅灰色、灰白色细砂岩广安产层 须三香三Th3须三T3x3214 黑色页岩夹灰质粉砂岩、煤、炭质页 岩 须二香二Th2须二T3x2215 灰白色细砂岩、中砂岩夹灰色页岩 川南、川西、川北、 九龙山等须一香一Th1须一T3x1216 灰黑色、黑色页岩夹灰色灰质粉砂岩 中 统 雷口坡组 雷五雷五Tr5雷五T2l5221 灰岩、云质灰岩及云岩 6.959 雷四雷四Tr4雷四T2l4222 浅灰色灰岩、深灰色云质灰岩及云岩 雷三雷三Tr3雷三T2l3223 灰色灰岩、泥质灰岩、石膏及云岩 雷二雷二Tr2雷二T2l2224 石膏夹深灰色白云岩及泥云岩 雷一 雷一3Tr13雷一3T2l13225 灰岩、泥灰岩、石膏、云岩 雷一2Tr12雷一2T2l12226 云岩、石膏夹泥岩 雷一1Tr11雷一1T2l11227 泥云岩夹石膏、云岩川西、川中 下 统 嘉陵江组嘉五 嘉五2Tc52嘉五2T1j52231 灰白色石膏夹云岩、膏质白云岩 6.456 嘉五1TC51 嘉五1T1j51232 褐灰色白云岩

内容简介 分为三大部分,第一部分介绍了地层学的相关知识,包括地层学的相关概念(地层学、地层、地层单位、地层术语、层型、带及面等)、地层划分的类别(岩石地层划分、生物地层划分、年代地层划分、磁性地层极性划分及层序地层划分等方法)、岩石地层单位相关知识及生物地层单位相关知识;第二部分详细介绍了中国海相地层及陆相地层的分阶情况(包括命名的时间、地点、人物及层型剖面位置,生物化石标志,层型剖面岩性特征,同期岩石地层单位,与国际地层表中的同期地层阶位对比,底界年龄);第三部分主要是附表,包括最新版的中国海相和陆相区域年代地层表及国际地层表。

第一部分 地层概述 前言 近20年来,我国的地层工作在《中国地层指南及中国地层指南说明书》(1981)(以下简称《指南》)所倡导的地层分类、术语、划分原则及地层单位的建立与修订程序的指导下,取得了极大的进展。。。。。。 一般概念 1.1 地层学(Stratigraphy) 地层学是研究构成的所有层状或似层状岩石体固有的特征和属性,并据此将它们划分为不同类型和级别的单位,进而建立它们之间的空间关系和时间顺序的一门基础地质学科。地层学的研究范围实际上涉及到岩层中所有能识别的特征和属性(包括形状、分布、岩性特征、化石内容、地质年龄、地球物理和地球化学性质等),及其形成环境或形成方式和演化历史。构成地壳的各类层状或似层状的岩石——沉积岩(包括固结的或未固结的沉积物)、火山岩及变质岩都属于地层学的研究范畴。 1.2 地层(Stratum, Strata) 地层是具有某种共同特征或属性的岩石体。能以明显界面或经研究后推论的某种解释性界面与相邻的岩层和岩石体相区分。 1.3 地层分类(Stratigraphic classification) 根据构成地壳的岩层、岩石体的不同方面的特征或属性,将其划分成不同类型的地层单位。地层所具有的特征是多样的,属性也不尽相同,每种特征或属性原则上都可以据以作为地层分类的依据。因此,地层划分的类别也是多样的。如,岩石地层、生物地层、年代地层,等等。 1.4 地层区划(Stratigraphic regionalization) 由于中国地域辽阔,各个地区的地层发育特征和状况颇不相同,把不同地区的地层加以对比研究,找出其共同点和不同之处,阐明其原因,并划分出不同的地层区域,这即是地层区划。这种划分不但具有重要科学意义,而且也有很大的实用价值。 地层工划主要依据地层发育的总体特征来划分。而决定和影响这些特征的,主要是地壳的活动性、古地理与古气候条件、古生物群的变化等综合因素,其中构造环境起着控制作用。现行的地层区划,是综合各个层系共同特点的综合地层区划。 地层区划可分为两级。一级地层区划(即地层区),相当于大地构造分区上的一级构造单元(或构造域);在同一地层区内,“系”级以上地层单位在岩相和生物区系上应可对比,“统”级地层单位可基本对比。二级地层区划(即地层分区),相当于大地构造分区上的二级构造单元(地块、褶皱带);在同一地层分区内,要求“统”级地层单位在岩相和生物组合上完全可以对比,“组”级单

秭归地区地层简介 它主要含页岩和薄层石灰岩。在下部主要为页岩,……含有盘状黑色燧石的硬质页岩是这个地层下部的突出特征。……顺次地向上追索,页岩渐渐变得富于钙质。它们先后顺序是:最初为泥质的层纹状蓝色硬石灰岩,其次局部呈鲕状的纯石灰岩层,最后是薄层状白云岩局部被砂质页岩盖覆。” 现在指整合在灯影组之下,平行不整合于南沱组之上,以灰、褐灰、灰白色白云岩为主,下部为灰-褐灰色白云岩,含泥质和硅质磷质结核;中部为灰黑色页片状含粉砂质白云岩;上部为灰、灰白色中-厚层状白云岩夹硅质层或燧石团块组成。顶部以黑色碳质页,岩与上覆灯影组分界;底以一层含砾白云岩的底面与下伏南沱组分界。南秦岭-大别山地层区内,本组由板岩、千枚岩、片岩、变质砂岩与粉砂岩组成,夹大理岩、白云岩与砂质灰岩。上与灯影组白云岩呈整合接触;下与耀岭河组变基性火山岩呈平行不整合接触。 正层型为宜昌田家园子陡山沱组剖面(111°05′28″,30°50′01″)。 上覆地层:灯影组 15.厚层状凝块石微晶一细晶白云岩 ―――――――整合―――――― 陡山沱组总厚度231.50 m 14.黑色碳质粉砂质页岩夹透镜状白云岩和燧石结核,下部以碳质页岩为主。 向上燧石层逐渐增加,顶部碳质页岩风化后呈粉红色叶片状,含银特高26.05 m 13-11.灰黑、灰白色中厚层状凝块石白云岩,微晶白云岩夹球粒状白云岩, 局部夹燧石层,下部含磷及粉砂质62.46 m 10-6.灰黑色薄层状微晶白云岩,粉砂质微晶白云岩夹含磷微晶白云岩, 中部有含磷结核,水平纹层发育,风化后呈叶片状,含微古植物:Aspe- ratopsophosphaera aff. umishanensis,Monotrematosphaeridium asperum, Trachysphaeridium sp. ,T. planum,Zonosphaeridium sp. ,Leiominuscula sp., Laiophosphosphaer a cf.densa等17 m 5-2.深灰色薄一中厚层状含燧结核微晶白云岩,含硅质结核微晶白云岩, 水平层理发育,含粉砂质21.5 m 1.灰色厚层状含砾微晶白云岩,岩石中石英细脉及簇状石英晶体发育,并 偶见有板状石膏。角砾大小不一;大者大于4 cm,小者2.5 cm以下,其成 分有砂岩、绿泥片岩、燧石结核及白云岩等。本层底部有很大而不规则的硅 质及壳,顶部有一层厚约30 cm的细晶白云岩,局部含燧石透镜体 4.32 m ―――――――平行不整合―――――― 下伏地层:南沱组 0.灰绿色冰碛砾岩 地质特征及区域变化本组在省境出露广泛。在南部扬子区内,其除随南沱组分布外,还广布于南沱组未及的房县东-西蒿坪以南、黄陵穹隆北部、神农架-梨花坪背斜东翼、耿集以南、谷城南部、钟祥冷水铺-襄阳观音阁及宜城板桥等地。在北部南秦岭-大别山区内,本组分布于郧西、郧县、丹江、应山北部、随州南部、枣阳南部、京山岔河、安陆白兆山等地,广济、蕲春也有零星分布。 灰绿色、紫红色冰碛泥砾岩(杂砾岩),上部夹薄层状砂岩透镜体,冰碛砾岩(杂砾岩)中的砾石分选性差,表面具擦痕。与上覆陡山沱组白云岩呈平行不整合接触;与下伏莲沱组凝灰质细砂岩或大塘坡组碳质粉砂质页岩呈平行不整合接触。

HZYIN改编

西藏自治区地质 西藏自治区地质矿产局 马冠卿 姚宗富 西藏自治区位于我国西南边睡,面积 120 多万平方公里,西南与 印度、尼泊尔、锡金、不丹、缅甸等国家接壤;东南及北部与云南、 四川、青海及新疆四省(区)为邻。平均海拔 4000m 以上,是青藏高 原主体,素有“世界屋脊”之称。西藏位居于阿尔卑斯-喜马拉雅山 系的东段,是特提斯构造域的重要组成部分。其巨大的地壳厚度和独 特的大地构造特征,长期以来为国内外地学界所瞩目。 地层本区各时代地层发育齐全,沉积类型多样,尤以中、新生 代海相地层出露良好,化石丰富。地层分布与主构造线一致,大致呈 近 E-W 向展布,东部地区向南转折,形成向东北突出的弧形(图 1.)。 根据区域地质特征和地质发展历程的差异, 以空喀拉-甜水河-美日切 错-澜沧江(以下简称空喀拉-澜沧江)对接带为界, 分为冈瓦纳(南部) 和特提斯(北部)两大地层区,其中包括 6 个分区,13 个小区,地层 系统见表 I,各时代地层出露面积列于图 2;沉积类型及构造建造特 征以图 3 表示。由上述图、表可以看出,西藏被几条边界断裂或对接 带所分割,地层区和分区界线明显。 本区的前震旦系、前泥盆系变质程度较深(角闪岩相),均未获古 生物化石。奥陶系生物分属华南型和华北型生物地理区;志留系的生 物与扬子区边缘及欧洲波希米亚的类似; 泥盆系全区均以底栖生物为

主,与我国南方的“象州型”相似。雅鲁藏布江一线以南的石炭系 -二叠系为典型的冈瓦纳区系,是冈瓦纳冰海沉积区,具大陆型冰水 杂砾岩沉积,含南大陆及其边缘海的舌羊齿植物和动物群;空喀拉- 澜沧江一线以北为华夏特提斯相区,含北大陆暖水动、植物群,属华 南型.上述两线之间为冈瓦纳-特提斯相区,含南大陆混生动、植物 群。二叠系为浅海相碳酸盐岩和碎屑沉积,除昌都地区二叠系层位完 整外在西藏普遍缺失晚二叠世早期沉积。三叠纪开始,分异明显。在 北喜马拉雅的三叠系为稳定连续的浅海碳酸盐岩-碎屑岩沉积,并持 续到始新世中期,拉轨岗日地区为半深海浊流沉积,含少量火山岩及 辉绿岩墙(床)群,雅鲁藏布江地区以上三叠统为主,为深海泥质、硅 质浊积岩沉积。在冈底斯-念青唐古拉(以下简称冈-念)区南部的拉 萨地区,为中酸性-中基性火山岩、火山碎屑岩及陆缘碎屑沉积;班 公错-怒江(以下简称班-怒)对接带南侧(冈-念北部),为深海远源细 碎屑浊积岩沉积。江达地区以钙碱性火山岩-碎屑岩为主,其西的唐 古拉南侧至澜沧江以东则为浅海相碳酸盐岩-碎屑岩(局部夹火山 岩)、滨海磨拉石、含煤陆源碎屑岩沉积;昆仑-巴颜喀拉区上三叠统 为浊积岩夹硅质岩,具大陆边缘盆地沉积特征。侏罗系-白垩系在拉 轨岗日为滑塌沉积、钙硅质浊积岩沉积;雅鲁藏布江地区为钙硅质浊 积岩(J3-K1),局部中基性火山岩和锰结核,属深海盆地沉积环境。冈 -念区南部缺失下侏罗统,中-上侏罗统为碳酸盐岩-碎屑岩火山碎屑 岩、含煤碎屑岩沉积,为陆缘或弧间盆地沉积;上侏罗统-下白垩统 为钙碱性火山岩-碳酸盐岩-碎屑岩沉积。属火山岛弧沉积环境;北部

山东省区域地层表 山东省地层,缺失上奥陶系、下石炭系及三迭系外,其他均有出露。基岩出露面积约占全省面积的五分之三。地层发育比较齐全,从老到新有太古界泰山群;元古~太古界胶东群、胶南群;元古界粉子山群、蓬莱群、济宁群及土门组;古生界寒武系、奥陶系(中、下统)、石炭系(中、上统)、二迭系;中生界侏罗系、白垩系;新生界第三系、第四系。缺失志留系、泥盆系、奥陶系上统、石炭系下统、三迭系等地层。 地层的分布特征基本上可分为三区。以沂沐断裂带的昌邑~大店深大断裂为界,全省地层分成东西两部分,地层发育情况有很大差别。东部(鲁东地区)发育元古~太古界胶东群、元古界粉子山群、蓬莱群及中生界地层、新生界地层不甚发育;西部鲁中南地区除胶东群、、胶南群、粉子山群、蓬莱群外,其余地层发育较全;鲁西、北地区则发育很厚的新生界地层。 按地层时代由老至新主要岩性概述如下: 第一节太古界 泰山群(前称泰山杂岩)分布在沂沭断裂带及其以西地区,是鲁西地区的结晶基底。著名的泰山、鲁山、徂徕山、蒙山和四海山均由此构成。 泰山群主要有黑云母斜长片麻岩、斜长角闪岩、片岩、变粒岩组成,普遍遭受中高级区域变质作用,大部分地区遭受强烈混合岩化及花岗岩化,形成各种混合岩及混合花岗岩。出露厚度大于12000米。 泰山群地层区域变质时代根据同位素年龄测定一般认为在25亿年左右,大致与太行山区的阜平群及辽东半岛的鞍山群相当。 泰山群岩性组合分为四个组。自下而上为:万山庄组、太平顶组、雁翎关组、山草峪组,四个组为连续沉积。从老至新叙述如下: 一、万山庄组(Artw):厚度1300-4631m 本组地层出露不广,主要分布于蒙山一带,构成蒙山倒转背斜的核部。呈北西南东向延伸。徂莱山地区有零星分布。岩性以黑云斜长片麻岩夹斜长角闪岩为主,次为黑云变粒岩、黑云角闪片岩、绿泥片岩等。岩石普遍遭受强烈混合岩化作用,形成各种混合岩和混合花岗岩。变质岩的地质年代根据万山庄附近黑云斜长片麻岩的同位素年龄测定结果为24.45亿年。 二、太平顶组(Artt):厚度531-6385m 分布广泛,主要出露在蒙山、金斗山、泰山、新莆山及济宁之告山、肥城一带。区内多数背斜的核部均由此组地层构成。岩层多作北西向延伸。岩性以黑云斜长片麻岩为主,夹角闪黑云斜长片麻岩、二云斜长片麻岩、角闪斜长片麻岩、云母石英片岩。岩层经混合岩化及花岗岩化作用形成各种混合岩和混合花岗岩。太平顶附近斜长片麻岩同位素年龄为23.24亿年。 三、雁翎关组(Arty)厚度425-2246m 分布比较广泛,主要分布在沂沭断裂带内及孟良崮、雁翎关一带;沂山两侧,沂源韩旺、新泰盘车沟一带也有分布。岩性主要为黑云斜长片麻岩为主,夹角闪黑云斜长片麻岩、二云斜长片麻岩、角闪斜长片麻岩、云母石英片岩,并含有少量的千枚岩。雁翎关地区侵入角闪岩中的伟晶岩脉同位素年龄为22.78亿年。 四、山草峪组(Arts)厚度1000-4060m 分布最广,主要分布于白彦、四海山地区,枣庄以北桌山和新泰山草峪一带。岩性以黑云变粒岩为主,个别

表3-1 区域地层简表 界系统组(群)代号 厚度 (m) 分布区域及范围 新生界第四系 全新统Q4 4~30 上更新统Q3 3~30 中更新统离石组Q2l 40~95 下更新统午城组Q1w 10~30 上第三系上新统N2 10~84 中生界三迭系上统延长组T3y 183~477 中统 铜川组T1t 444~634 二马营组T1er 305~669 下统 和尚沟组T1h 201 刘家沟组T1l 338 上古生界二叠系 上统 石千峰组P2sh 175 上石盒子组P2s 460 下统 下石盒子组P1x 54 山西组P1s 26~63 石炭系 上统太原组C3t 71~105 中统本溪组C2b 9~27 下古生界奥陶系 中统 上马家沟组O2s 229~365 下马家沟组O2x 61~90 下统-- O1 65~132 寒武系 上统 凤山组?3f50~95 下庄水库一带 长山组?3c5~15 下庄水库一带 崮山组?3g46~62 下庄水库一带中统 张夏组?3z68~148 下庄水库一带 徐庄组?3x73~120 下庄水库一带 上元古界长城系下统霍山组Zch 47~64 下庄水库一带上太古界太岳山群未分>1710 中太古界界河口群未分>7000下庄水库一带各地层由新至老分述如下:

1、第四系(Q) (1)全新统(Q4) 全新统地层主要分布于河流两侧及山前地带,是组成河流一级阶地的主要物质。 1)冲积层(Q4al) 主要分布于汾河及其支流沿岸,组成河流一级阶地和河漫滩,沉积物具明显的二元结构,上部为粉土,下部为砂、碎石类土,厚2~30m。 (2)上更新统(Q3): 上更新统地层在测区内极为发育,广泛覆盖在山坡谷地,是组成黄土地形的主要物质,主要有冲积和坡洪积两种成因类型,其特征分述如下:1)坡洪积层(Q3pl) 分布于汾河两岸的山前斜平原。岩性为浅黄色黄土状粉质粘土及粉土,富含钙质,具大孔隙,垂直节理发育。局部夹有薄层砂砾石及砾石透镜体,厚度一般为3~20m。 2)冲积层(Q3al) 主要分布于汾河两岸,形成河流的二级阶地。岩性上部为灰黄色新黄土,具大孔隙、垂直节理,含钙质结核;中部为浅棕黄色粉质黏土、粉土与粉、细砂互层,夹碎石类土透镜体;底部为砂层及卵砾石层,该层最厚达85m。 3)风积层(Q3eol)4-1 主要分布于吕梁山以西地区,组成黄土塬、梁、峁的顶面,岩性为新黄土,具大孔隙,垂直节理明显,厚度一般5~20m。 pl)洪积层:7-2 (3)中更新统(Q 2 广泛分布于吕梁山东麓、西麓海拔1500m以下的山岭之上,组成黄土塬、梁、峁。 岩性为红黄及浅红棕色黄土状粉质黏土,夹有多层古土壤层,底部有冲积相砂,砂砾石层及粉土互层,一般为40~95m。 pl)洪积层: (4)下更新统(Q 1

四川地质地貌概况 —研究四川峨眉山地质地貌及丹霞地貌的特点 作者:张茜 单位:咸阳师范学院旅游与资源环境学院 摘要:将四川地貌格局分为三大单元:东部的四川盆地,川西北地区的高山高原和西南部的中山宽谷及四川盆地边缘山区,并分析了这四大单元的地势差异、地貌结构。 关键词:四川省,地貌格局,峨眉山,丹霞地貌, 正文:四川省位于我国西部,地跨青藏高原、云贵高原、横断山脉、秦巴山地、四川盆地等几大地貌单元,地势西高东低,由西北向东南倾斜。地形复杂多样。最高点是西部横断山脉的主峰贡嘎山,海拔7556米。最低点在南边泸州市合江县的长江之滨,海拔约220米。以龙门山—大凉山一线为界,东部为四川盆地及盆缘山地,西部为川西高山高原及川西南山地 (一)四川地貌特点 1.四川盆地底部地区 四川盆地是我国四大盆地之一,面积17万平方公里,海拔300-700米,四周为海拔1000-4000米的山脉所环抱。盆地底部龙泉山以西为川西平原区,由成都平原、眉山—峨眉平原组成。其中,成都平原面积达6200平方公里,是我省最大的平原。龙泉山以东地区为盆地丘陵区。该区地貌条件差异较大,据此又可分为川中方山丘陵、川东平行山地两

个地貌亚区。广安市附近的华蓥山主峰海拔1704米,是盆地内最高峰。 2.四川盆地边缘地区 本区地形以山地为主,山地面积占总面积的93%。其中,又以海拔1500-3000米的中低山地为主,占山地面积的96%左右。该区主要的山脉有:东北缘的米仓山、大巴山;东南缘的巫山、七曜山、大娄山;西北缘、西南缘的龙门山、邛崃山、大相岭等。盆地西南缘的佛教名山峨眉山以及西北缘的道教名山青城山均为驰名中外的旅游胜地。区内最高峰为西部岷山主峰雪宝顶,海拔5588米。该区丘陵和平原较少,零星分布山地之间,平原在当地俗称为坝子。比较有名的有广元坝子、天全坝子等,是当地的农业中心。 3.川西南山地区 川西南山地区位于青藏高原东部横断山系中段,地貌类型为中山峡谷。全区94%的面积为山地,且多为南北走向,或两山夹一谷。山地海拔多在3000米左右,个别山峰超过了4000米。主要山脉有小凉山、大凉山、小相岭、锦屏山。最高峰为石棉、九龙与康定三县交界处的无名山峰,海拔高达5793米。本区东部的大凉山山地为山原地貌。山原顶部海拔为3500—4000米,北部为大风顶,南部为黄茅埂。本区中部的安宁河谷为平原,面积约960平方公里,是我省第二大平原。 4.川西北高原地区 本区为青藏高原东南缘和横断山脉的一部分,地面海拔4000-4500米,分为川西北高原和川西山地两部分。川西北高原地势由西向东倾斜,分为丘状高原和高平原。丘谷相间,谷宽丘圆,排列稀疏,广布沼泽。分布在若尔盖、红原与阿坝一带的高原沼泽是我国南方地区最大的沼泽带。川西山地西北高、东南低。根据切割深浅可分为高山原和高山峡

表2-2 邻井LX-101井地层简表界

注:上表地层分层及岩性简要概述来源于LX-101井录井数据,钻台面(高7.5m)为零点深度。 1)临兴先导试验区沉积环境及主要地层岩性如下: 下奥陶统马家沟组:平均厚度64m,为开阔台地亚相。马家沟组沉积期水体浅,盐度基本属正常盐度到略为偏高,循环作用中等,岩性以灰色白云岩为主。 上石炭统本溪组:平均厚度52m,为潮坪、沼泽等沉积体系。底部发育潮坪沉积,岩性为一套灰色灰岩,泥晶结构,致密,之后局部沼泽化,顶部为一套煤层,其下为灰色泥岩、碳质泥岩和灰白色中砂岩,灰白色中砂岩主要含石英,以粗粒为主,次棱角-次圆,分选中等。煤层显示低伽马、高电阻,碳质泥岩含大量科达木植物碎屑。 下二叠统太原组:平均厚度约93m,为三角洲-潮坪沉积体系。底部主要为三角洲前缘沉积亚相,发育水下分流河道、河口坝等沉积微相,岩性主要为浅灰色细砂岩、中砂岩。砂岩以石英为主,次为长石,颗粒呈次圆状,分选中等。随着海平面的下降,上部发育沼泽沉积,岩性为灰黑色泥岩、碳质泥岩,夹煤层。 下二叠统山西组:平均厚度155m,为三角洲平原沉积亚相,前缘和前三角洲不发育。上段由灰色或浅灰色岩屑砂岩和灰黑色泥岩组成;下段砂岩夹煤线和暗色泥岩。砂岩以石英为主,次为长石,颗粒呈次圆状,分选中等,富含高岭石、白云母及岩屑。自然伽马下段为箱型,上段为漏斗形,电阻率明显增高,煤层对应峰值。 中二叠统下石盒子组:平均厚度120m,为半氧化环境下的陆相辫状河沉积。岩性主要为灰白色、浅灰色含砾砂岩和砂岩,砂岩发育大型交错层理,夹有灰色、深灰色、杂色泥岩,砂岩厚度19.2m~77.4m,平均55m。砂岩厚度明显比本溪组、太原组、山西组要厚。南北向地层对比剖面该段地层整体上分布稳定差别不大。 中二叠统上石盒子组:平均厚度192m,为陆相辫状河沉积体系。岩性为灰色、褐红色泥岩和灰色、细砂岩泥质粉砂岩互层。砂岩以石英为主,次为长石,含少量暗色矿物,颗粒呈次棱角状,分选好,泥质胶结。自然伽马幅度差异明显,电阻率值偏低。

0.01170.1260.7811.802.583.6005.3337.24611.6313.8215.9720.4423.0328.133.937.841.247.8 56.059.261.666.072.1 ±0.2 83.6 ±0.286.3 ±0.589.8 ±0.393.9100.5 ~ 113.0 ~ 125.0~ 129.4~ 132.9~ 139.8~ 145.0 ~145.0 152.1 ±0.9157.3 ±1.0163.5 ±1.0166.1 ±1.2168.3 ±1.3170.3 ±1.4174.1 ±1.0182.7 ±0.7190.8 ±1.0199.3 ±0.3201.3 ±0.2~ 208.5 ~ 227254.14 ±0.07259.8 ±0.4265.1 ±0.4268.8 ±0.5272.3 ±0.5283.5 ±0.6290.1 ±0.26303.7 ±0.1307.0 ±0.1315.2 ±0.2 323.2 ±0.4 330.9 ±0.2 346.7 ±0.4 358.9 ±0.4298.9 ±0.15295.5 ±0.18~ 237~ 242 247.2251.2 252.17 ±0.06 358.9 ± 0.4 372.2 ±1.6 382.7 ±1.6 387.7 ±0.8 393.3 ±1.2 407.6 ±2.6410.8 ±2.8419.2 ±3.2 423.0 ±2.3425.6 ±0.9427.4 ±0.5430.5 ±0.7433.4 ±0.8438.5 ±1.1440.8 ±1.2443.8 ±1.5445.2 ±1.4453.0 ±0.7458.4 ±0.9467.3 ±1.1470.0 ±1.4477.7 ±1.4485.4 ±1.9541.0 ±1.0~ 489.5~ 494~ 497~ 500.5~ 504.5~ 509~ 514~ 521 ~ 529 1000 1200140016001800 2050 2300 25002800 3200 3600 4000 现今G S S P G S S P S S P S S A S S P 宇界系统阶年龄值(Ma)宇界系统 阶年龄值(Ma )宇界系统 阶年龄值(Ma)宇界系年龄值(Ma)https://www.doczj.com/doc/b83917737.html, 国 际 年 代 地 层 表 国 际 地 层 委 员 会 (c )国际地层委员会,2015年1月(英文版) K.M. Cohen, S.C. Finney, P.L. Gibbard 制表 https://www.doczj.com/doc/b83917737.html,/ICSchart/ChronostratChart2015-01Chinese.pdf 每个全球年代地层单位都是通过其底界的全球界线层型剖面和点位(GSSP )界定。元古宇和太古宇的地层单位通过全球标准地层年龄(GSSA )界定。图件及每个GSSP 的详情参见国际地层委员会官网。 不断修订的年龄值不能用来界定显生宇的单位和埃迪卡拉系,而只能由GSSP 界定。显生宇中没有确定GSSP 或年龄值的单位用近似年龄值表示(~)。 除更新统下部、二叠系、三叠系、白垩系和前寒武系外,所有年龄值均引自Gradstein 等的《地质年代表2012》;更新统下部、二叠系、三叠系和白垩系的年龄值由相关分会提供。 地层单位的颜色参照世界地质图委员会的色谱(https://www.doczj.com/doc/b83917737.html, ) 地层学杂志 Journal of Stratigraphy v 2015/01

第四系区域地质调查内容与技术要求 新一轮1:25万区调的第四系调查,应当以全球变化学、地球表层学理论和地质环境系统论、人-地关系协调观等新的理念为指导,运用多重地层学填图方法,充分利用先进的测试手段,以晚近地质作用过程和自然环境演变调查研究为重点,本着“远略近详”的原则分层次有序地进行工作布置和展开重点调查研究,揭示第四纪地质作用和古环境古气候变化规律,为实现人与自然的协调发展提供基础地质资料。 鉴于第四系的复杂性和明显的区域性特点,特分为一般调查技术要求和分区调研两部分。 L 1 第四系区域地质调查的一般技术要求 L1.1 第四纪沉积物调查 L1.1.1 沉积物岩性调查 重点调查沉积物的粒性(岩性成分、分类和命名),粒径(粒度特征、分选性和粒级组成等),粒态(磨圆度和颗粒形态)、颜色(原生色、次生色、干色、湿色)、结构构造(区分原生和次生)、固结程度和风化特征(强、中、弱、未)等;对于砾石层要详细观察:砾性(岩性成分)、砾径、砾向(AB面的倾向和倾角定向性程度)、砾态(球度和磨圆度)、表面特征、风化程度、充填或胶结方式与程度;对意义重大的砾石层还应进行砾石统计测量;对于土状堆积物还要注意观察岩性的可塑性、坚硬程度、土层的风化程度(如古风化壳和古土壤层),野外调查时常将第四纪土状堆积物分为:粘土、亚粘土、亚砂土。 在第四纪岩性沉积物调查时,要特别注意对一些特殊的岩性夹层的调查和描述,如:文化层(灰烬层等)、火山灰层、化学沉积层(如岩盐层、铁质壳层、结核层等)、泥炭、古土壤层、含砂矿层等。对于具有区域分别特征这些岩性夹层,应以一个地层单位(正式的或非正式的)在地质图上标出。 L1.1.2 沉积物成因类型的调查与研究 第四纪沉积物的成因类型划分是第四纪沉积环境和气候环境研究的基础。应认真开展沉积物成因类型的标志调查,主要调查内容包括:沉积学标志、地貌标志和环境标志,并综合各标志进行成因类型划分。 第四纪沉积物的成因类型划分是一项十分复杂的工作,应采用宏观调查与微观分析、定性描述与定量统计相结合的调研方法。强调室内外调查和研究相结合。 L1.2 第四纪地层调查与研究 L1.2.1 地层序列的建立 重点开展第四纪地层序列建立和地层单位划分。第四纪地层形成序列的建立,需经过:野外→野外与室内→室内三个阶段,分别完成三个层次的地层划分:地层相对顺序的建立→地层地质时代序列→地层地质年龄序列。 1)1)地层相对相对序列 即第四纪地层形成先后序列的建立。 (1)接触关系确定法:对于空间分布连续的地层,可根据地层之间的接触关系,如:侵蚀关系、覆盖关系、掩埋关系、过渡关系,来确定地层新老(或形成先后)顺序; 对于地质体分布不连续的可根据以下方法确定其新老(先后)顺序。 (2)地貌学法:根据地貌形成和发展的阶段性来确定组成各地貌单元的沉积物的形成前后,如:在构造上升地区(如河谷区),位置愈高时代愈老。 (3)比较岩石学法:地表不同时期沉积物的物质组成、组合特点、颜色和风化程度是有差别的。一方面可根据沉积物的组合特点确定相对新老关系,一般地,时代愈老的沉积物,其风化程度愈高。

川东~川南地区地层特征及分层 值得一提的是,川南和川东有大面积的过渡区域,岩性必然存在过渡变化,在过渡区域工作时,应多借一些邻井资料,找出本井可能的变化。 第一节侏罗系(J) 河、湖交替相沉积的砂、泥岩、砂岩多呈透镜体分布,横向对比性差。侏罗系末早燕山运动使四川盆地强烈抬升隆起,造成侏罗系上部地层缺失,川东地区残留上统蓬莱组、遂宁组及中统沙溪庙组,下统凉高山组及自流井组大多保留完整。 上统 川东地区所钻构造在拔山寺向斜中残存遂宁组(J3S),井下无全厚,拔向井残厚391m (有的井可能存在,但没有划分出来)。主要分布于向斜中。 1、岩性:紫红、棕红色泥岩夹灰紫、紫灰、灰绿色砂岩、泥质粉砂岩。底为砖红色、 棕红色中~粗粒砂岩。本组岩性变化不大,泥岩和砂岩多含钙质。岩性组合特点是有砖红、棕红色砂岩,与下部地层区别显著。 2、电性:双侧向普遍较低,一般8200Ω.m,自然伽玛值高、大井径为特征。 3、分层:岩性底以砖红、棕红色砂岩与紫红色泥岩分界。电性以双侧向降低和自然伽 玛升高半幅点及井径小底界分层。 4、厚度:残厚400m左右。 中统 沙溪庙组,厚度一般大于1000m以上,重庆附近稍薄,由西向东有增厚的趋势。该组又分两段:沙二、沙一。 5、沙二段(J2S2) (1)岩性:紫红色、暗紫红色泥岩、砂质泥岩夹灰绿色、浅灰色砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩。底部为黑色、深灰色“叶肢介”页岩,厚度几米~十几米,质软,页理

发育,含叶肢介化石丰富。 (2)电性:双侧向普遍低,自然伽玛高值,井径大。 (3)分层:底以“叶肢介”页岩与J2S1顶灰绿色砂岩分界;电性以深浅双侧向升高、自然伽玛降低之半幅点分层。井下分层以岩屑录井为准,电性特征不明显。 (4)厚度:残厚150~450m,残厚变化较大。 2、沙一段(J2S1) (1)岩性:紫红色、灰绿色泥岩、砂质泥岩夹灰绿色、浅灰绿色砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩。底为浅灰绿色关口砂岩标志层。重庆地区为细~粉砂岩、杂色矿物不突 出。川东地区岩性、电性上特征不突出。关口砂岩由西南向东北颗粒变细至尖灭, 特征不明显。 (2)电性:双侧向普遍低,自然伽玛高值,大井径为特点。 (3)分层:底以浅灰绿色细砂岩(关口砂岩)与下统凉高山组黑色页岩分界。川南地区砂一下部可能有一层~几层结构相对较粗的砂岩,现场很难确定那一层是关口 砂岩,分层有时不尽统一,原则上应以最后一层完分界。但不论一概而论,尽可 能与所在井区的最新分层标准一致。川东地区“关口砂岩”的分层作用几乎没有, 只有讲课时大家还会提起。现场都是红层完分界,我的意见是最后一段红层以下 的砂岩还是划在沙一好些,与区域上的“关口砂岩”对应一下,但还是应优先考 虑所在井区的最新分层标准!电性以深浅双侧向降低、自然伽玛升高半幅点、大 井径顶分层。具体划分需据岩性、电性对比确定。目前在不同的区块划分的位置 可能不一样,主要参考岩性划分。 (4)厚度:在重庆地区320~410m,川东地区500m左右,总的趋势是由东向西减薄。下统 川东地区分为两个组:即凉高山组和自流井组。其中自流井组又分为过渡层、大安寨、马鞍山、东岳庙、珍珠冲五段。东岳庙段页岩可作为井下对比标志层。大安寨岩性横向变化较大,重庆地区为砂泥岩夹薄层灰岩组合,卧龙河及东北地区灰岩厚度增大。大竹~忠县一带以北至大巴山前缘主要为灰绿色砂泥岩组合,分段不明显。凉高山组和自流井组之东岳庙段为黑色页岩,自流井之过渡层~马鞍山、珍珠冲井段为砂泥岩组合。川南地区原来只有一个自流井组,且为五分:自五相当于川东地区凉高山组及自流井的过渡层,岩性紫红色泥岩

四川盆地油气地质特征 四川盆地位于四川省东部及重庆市,为一具有明显菱形边框的构造盆地,同时 也是四周高山环抱的地形盆地,其范围介于北纬28?,32?40',东经102?30' ,110? 之间,面积约18X104km2四川是世界上最早发现和利用天然气的地方。从汉代 临邛火井”的出现,到隋朝(6 1 6年)“火井县”命名;从凿井求盐到自流井气田 竹筒井” ?“ 盆”?“笕”钻采输技术的发展,都无不例外的证明四川天然气的开采源远流长。但是,四川天然气的发展,经历了近代被欺凌的衰落,直到20 世纪中叶,古老的中国重新崛起,伴随工业化的进程,才得到真正的发展。截止 2004 年,经过半个多世纪的勘探,全盆地已经探明114 个气田,14 个油田,获 得天然气地质探明,控制,预测储量约15000X 108m3 3级储量之和约占2002年 盆地资源评价总量的1/4。伴随新区、新层、新领域的勘探发现,盆地的总资源量 还将继续增长,为川、渝天然气能源发展锦上添花。 1. 构造特征 四川盆地属扬子准地台西北隅的一个次级构造单元,是古生代克拉通盆地与中新生代前陆盆地的复合型盆地。从晋宁运动前震旦系基地褶皱回返,使扬子板块从地槽转向地台发展,直到喜山运动盆地定型,共经历了9 期构造运动,但对盆地构造、沉积地层发展演化有明显影响的有4 期: 一是加里东期,形成加里东期乐山, 龙女寺古隆起; 二是东吴期,拉张断裂活动,引发玄武岩喷发(峨嵋山玄武岩厚达 1500m);三是印支期,形成印支期泸州、开江、天井山古隆起,且具盆地雏形;四是 喜山期,盆地全面褶皱定型。纵观盆地的发展,受欧亚、太平洋、印度板块活动的 影响,盆地应力场的变化经历了古生代拉张为主,中生代三叠纪反转(由拉张向挤 压过渡),中生代侏罗纪以来的挤压过程。这一拉张,过渡反转,压挤的地应力场,

第二章区域地质 第一节区域地层 一、地层区的划分 宁夏境内新生界覆盖甚广,前新生界基岩主要出露于贺兰山、香山、南华山、西华山、牛首山和青龙山山区及灵盐台地,南部黄土区沟谷中亦有零星分布。基岩裸露面积占全区总面积的19.1%左右,各时代地层发育齐全。依据各地区沉积建造的总体特征、地层层序、代表构造运动的区域性不整合面及其有关的岩浆活动和变质作用、古地理条件、生物群落等,并参照《西北地区区域地层表(宁夏分册)》的划分意见,将宁夏区内划分为2个地层区(华北地层区和祁连地层区)、4个地层分区和7个地层小区(图2─1)。 1、华北地层区 宁夏东北部属华北地层区的西缘,西侧以牛首山─六盘山深断裂与祁连地层区分界。区内地层特点与华北腹地基本相同,基底为太古界变质杂岩和早元古界的变质岩系及花岗岩组成,其上为浅变质的中、上元古界不整合覆盖。嗣后,广泛沉积了海相寒武系和奥陶系,晚石炭世至二叠纪为海陆交互相的含煤地层和陆相碎屑岩沉积,中、新生代均为陆相地层。上、下古生界之间为一巨大的区域性假整合,除局部地段有晚奥陶世沉积外,广大地区缺失奥陶统,志留系、泥盆系和下石炭统。古生物群面貌主要属华北型。该地层区包括鄂尔多斯分区和鄂尔多斯西缘分区两个地层分区。 鄂尔多斯分区(Ⅰ1) 分区仅涉及本区东部一隅,大体位于东径107°线以东地区,以沿桌子山东麓─平凉一 线展布的车道─阿色浪大断裂为其西界。分区内多被第四系覆盖,第三系为陆相红色含膏盐碎屑岩沉积,仅零星出露于沟谷之中,前白垩系未见出露。据钻孔资料,中生界为陆相碎屑岩沉积,下白垩统厚达1000余米,侏罗系为含煤沉积,前侏罗系埋深超过2000米。 鄂尔多斯西缘分区(Ⅰ2) 分区位于华北地层区的西缘、鄂尔多斯分区西侧,呈一南北向的狭长地带,西与祁连地层区的河西走廊─六盘山分区相邻。区内出露有太古界中深区域变质岩系,上覆为长城系─蓟县系的海相碎屑岩─碳酸盐建造,缺失青白口系,震旦系为陆缘冰水─冰碛碎屑岩沉积。寒武─奥陶系为海相碎屑岩和碳酸盐建造,其中下寒武统具含磷的砂岩建造。上、下古生界之间有一区域性不整合界面,除南部局部地段有少许上奥陶统海相碳酸盐地层外,其余地区均缺失晚奥陶世─早石炭世沉积。晚石炭世─二叠系为海陆交互相和陆相含煤碎屑岩建造。中、新生代均为陆相沉积,中侏罗统具含煤沉积。分区内包括下述4个地层小区。 贺兰山小区(I12):为相对沉降较深的地带,自太古界至第三系,厚近30000M。太古界和中~上元古界广泛出露,寒武~奥陶及下石炭统~三叠发育良好,侏罗~白垩系零星分布,新生界不发育。 银川小区(I22):为新生代断陷盆地,地表几乎全被第四系覆盖。据钻孔资料,第四系厚 度大于1600M,第三系达2000~2500M。推测第三系下伏地层南部为奥陶系,北部为石炭系、二叠系。 马家滩小区(I32):为中生代拗陷区,以中生代地层最发育。唯横山堡一带中生代相对隆