2.1 荒漠化的防治

——以我国西北地区为例

一、课标要求:

1.理解荒漠化的过程,分析荒漠化形成的自然原因和人为原因。

2.了解荒漠化的危害和荒漠化治理的措施和问题。

3.认识荒漠化问题的严重性,树立防治荒漠化的观念,逐步建立正确的环境观。

4.树立土地荒漠化问题的一般的分析方法和思路,积累常用语言,即学会

知识的迁移运用。

二、教材分析

地理新课程标准在本节以区域生态建设为主线着重引导学生关注人口、资源、环境和区域发展等问题,以利于学生形成可持续发展的观念,并倡导在活动中将地理知识应用于实践之中,学会分析问题、解决问题的方法。三、教学目标和策略:

(1)知识与技能:1.荒漠化形成的自然原因和人为原因。

2.荒漠化的危害和荒漠化治理的措施和问题。

3.认识荒漠化问题的严重性,树立防治荒漠化的观念,逐

步建立正确的环境观。

4. 树立土地荒漠化问题的一般的分析方法和思路,积累常

用语言,即学会知识的迁移运用。

(2)过程与方法:

1.运用资料分析问题和图表对比方法。

2.尝试小组合作进行资料、图像查找。

(3)情感态度价值观:

四、教学重点:

1.荒漠化形成的自然原因和人为原因。

2.荒漠化的危害和荒漠化治理的措施和问题。

3. 树立土地荒漠化问题的一般的分析方法和思路,积累常用语言,

即学会知识的迁移运用。

教学难点:

1. 树立土地荒漠化问题的一般的分析方法和思路,积累常用语言,

即学会知识的迁移运用。

五、课时安排:2课时 六、教具:多媒体课件

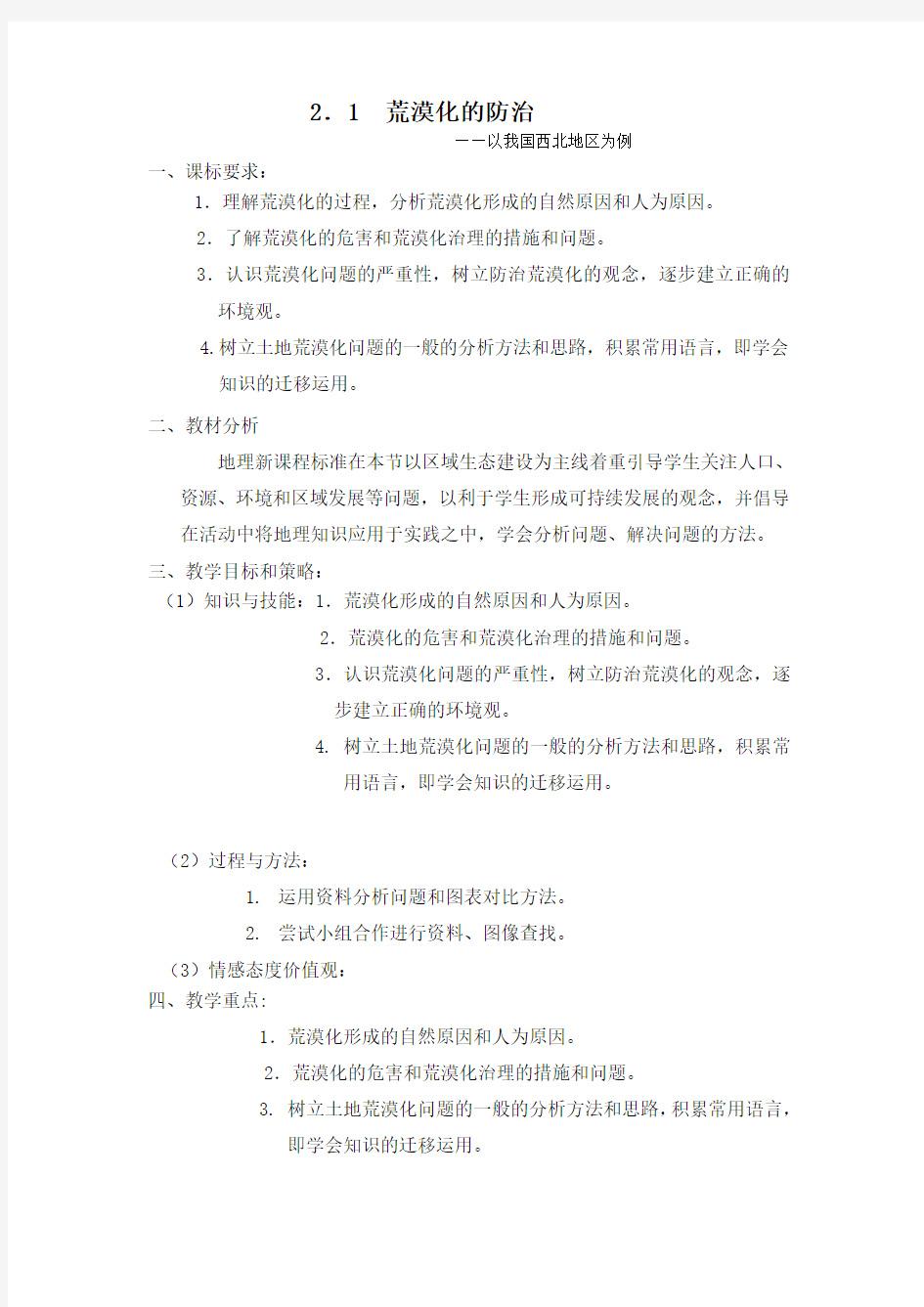

一、荒漠化 1.土地退化

2.荒漠化

⑴概念:指发生在干旱、半干旱地区........及一些半湿润地区.....的这种土地退化....

。 荒漠化不是简单的荒漠扩张的过程,而是很多块分散的土地逐渐退化,并最终连接在一起,形成如同荒漠般的景观。 ⑵主要表现:

耕地退化、草地退化、林地退化而引起的土地沙漠化、石质荒漠化和次生盐渍化化。 二、干旱为主的自然特征 1.范围

地形区范围: 大兴安岭以西,昆仑山—阿尔金山—古长城以北 行政区划范围: 包括新、宁、甘(北部)、内蒙古(大部) 2.地貌特点:

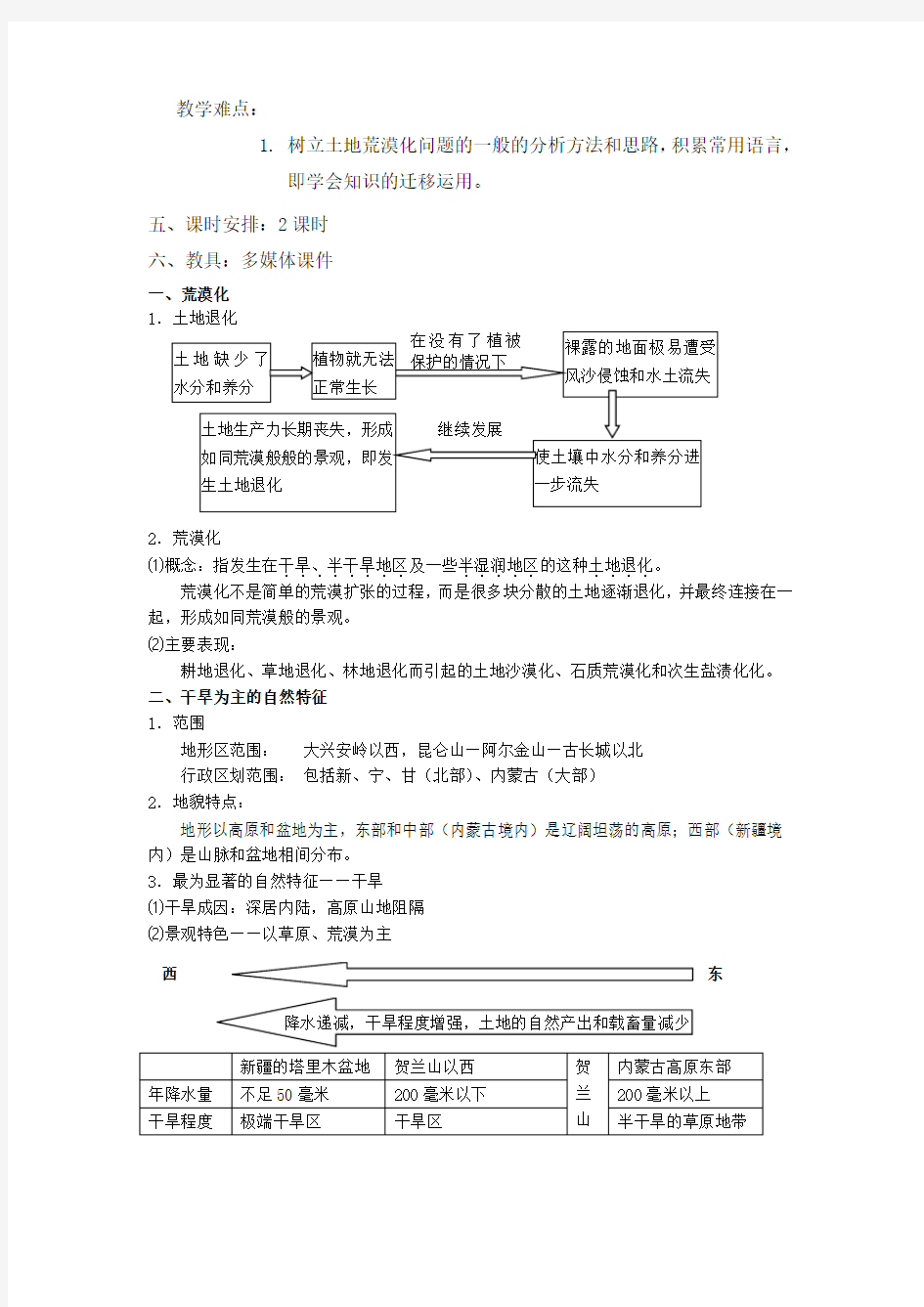

地形以高原和盆地为主,东部和中部(内蒙古境内)是辽阔坦荡的高原;西部(新疆境内)是山脉和盆地相间分布。 3.最为显著的自然特征——干旱 ⑴干旱成因:深居内陆,高原山地阻隔 ⑵景观特色——以草原、荒漠为主

东

西

三、荒漠化形成的自然因素——为荒漠化创造条件

①基本条件 ——气候干旱少雨 ②物质条件 —— 地面疏松,为沙质沉积物 ③动力条件——大风日数多且集中

④气候异常可以使脆弱的生态环境失衡,是导致荒漠化荒谟化进程。 多雨年有利于抑制风沙活动;少雨年,加剧荒漠化进程........................。 四、荒漠化形成的人为因素——加剧荒漠化进程 1.形成荒漠化的人为原因: ⑴来自于人口激增对生态环境的压力

⑵由于人类活动不当,对土地资源、水资源的过度使用和不合理利用。

3.次生盐渍化形成: ①由于耕作技术落后,灌溉措施不当

②干旱气候条件下蒸发旺盛,盐分极易在地表聚集而形成。

五、不同历史时期的荒漠化

1.历史时期的荒漠化问题——西北地区时有出现 2六、荒漠化防治的对策和措施

1.荒漠化的防治内容:预防..:具有潜在荒漠化危险的土地; 扭转..

:正在发展中的荒漠化土地的退化; 恢复..

:已经发生荒漠化的土地的生产力。 2.荒漠化的防治原则

维护生态平衡与提高经济效益相结合,泊山、治水,治碱(盐碱)、治沙相结合的原则,

在现有的经济技术条件下,以防为主,保护并有计划地恢复荒漠植被(图2.14)。

3.有效措施和治理重点:

①防治荒漠化的有效措施:恢复自然植被

选育梭梭、柠条、沙拐枣

.........等优良固沙植物进行人工补种

②治理重点:已遭沙丘入侵、风沙危害严重的地段。

4.治理措施

⑴合理利用水资源

①在农作区主要是改善耕作和灌溉技术,推广节水农业,避免土壤的盐碱化;

②在牧区草原,减少水井的数量,以免牲畜的大量无序增长;

③在干旱的内陆地区要合理分配河流上、中、下游水资源,既考虑上、中游的开发,又要顾及下游生态环境的保护。

⑵利用生物措施和工程措施构筑防护体系

①干旱地区的绿洲地区

ⅰ应在绿洲外围的沙漠边缘地带进行封沙育草;

ⅱ在绿洲前沿地带营造乔、灌木结合的防沙林带(积极保护、恢复和发展天然灌草植被)ⅲ在绿洲内部建立农田防护林网,组成一个多层防护体系。

②在缺乏水源的地区

利用柴草、树枝等材料,在流沙地区设置沙障工程,拦截沙源、固阻流沙、阻挡沙丘前移。

⑶调节农、林用地之间的关系——宜林则林,宜牧则牧

⑷采取综台措施,多途径解决农牧区的能源问题

解决农牧民的能源问题的途径:如营造薪炭林、兴建沼气池、推广省柴灶等。

⑸控制人口增长

5.我国治理措施和经验

⑴措施:生物固沙、沙地飞播造林种草、小流域综合治理等 (图2.15)。

⑵治理荒漠化的典例——沙坡头草方格沙障

①增加地表粗糙度,削减风力

②能截留水分,提高沙层含水量,有利于固沙植物的存活

⑶我国政府对西北地区的生态建没和荒漠化防治

先后实施了“三北”防护林体系建设、天然林保护、退耕还林还草、防沙治沙等多项生态环境治理工程。

【板书设计】

第一节荒漠化的防治

——以我国西北地区为例

五、不同历史时期的荒漠化

1.历史时期的荒漠化问题——西北地区时有出现

2.不同时期的荒漠化问题

六、荒漠化防治的对策和措施

1.荒漠化的防治内容:

2.荒漠化的防治原则

3.防治荒漠化的有效措施和治理重点:

4.治理措施

⑴合理利用水资源

⑵利用生物措施和工程措施构筑防护体系

⑶调节农、林用地之间的关系——宜林则林,宜牧则牧

⑷采取综台措施,多途径解决农牧区的能源问题

⑸控制人口增长

5.我国治理措施和经验

⑴措施:生物固沙、沙地飞播造林种草、小流域综合治理等 (图2.15)。

⑵治理荒漠化的典例——沙坡头草方格沙障

⑶我国政府对西北地区的生态建没和荒漠化防治

人教版高中语文必修三教案 导学 一、学习这首诗,要在反复吟诵的基础上,体会诗人热情奔放的感情和豪放飘逸的艺术风格。 二、学习中的难点是背诵。要重视理解记忆,又不偏废机械记忆。前者指的是理清诗脉,包括大致分清诗的层次、领悟诗的主旨和主要的表达方式等。后者指的是口熟,熟到可以不加思索地连贯背诵全诗。 教学过程 一、导入 唐代是我国诗歌发展的最高峰,唐诗是中华艺术园地的瑰宝,历经朝朝代代,至今仍以她丰富而又深刻的内涵,绚丽多彩的艺术风格闪耀着不灭的光芒。 二、关于李白 李白:李白(701~762),字太白,号青莲居士,是我国文学史上最伟大的浪漫主义诗人之一。 祖籍陇西成纪,先世隋时因罪徙西域。他生于安西都护府之碎叶城,约五岁时随其父迁居绵州彰明县之青莲乡。李白自青年时,即漫游全国各地。天宝初,因道士吴均及贺知章推荐,曾至长安,供奉翰林,但不久即遭谗去职。安史之

乱发生,因参加永王李璘幕府,被牵累,长流夜郎,途中遇赦。晚年漂泊东南一带,最后病殁当涂。李白性格豪迈,向往于建立功业,对唐玄宗后期权贵当国,政治腐化,深为不满。其诗多强烈抨击当时的黑暗政治,深切关怀时局安危,热爱祖国山川,同情下层人民,鄙夷世俗,蔑视权贵;但也往往流露出一些饮酒求仙、放纵享乐的消极思想。他善于从民间文学吸取营养,想象丰富奇特,风格雄健奔放,色调瑰玮绚丽,语言清新自然,为继屈原之后,出现在我国诗坛的伟大的浪漫主义诗人。他和杜甫齐名,人称“李杜”。杜甫曾说他“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”。他的诗歌,现存900多首,著作有《李太白集》。 三、关于《蜀道难》 关于《蜀道难》的写作时间和主题思想,自唐宋以来便有许多不同说法。天宝初年,李白第一次到长安,受权贵谗毁,乃愤然弃职离京。大约是此时为送友人入蜀之作。 他袭用乐府古题,展开丰富的想象,着力描绘了秦蜀道路上奇丽惊险的山川,备言蜀道之险恶难行,以寄寓求仕无成、世路坎坷的感慨,并从中透露了对社会的某些忧虑和关切。 四、整体把握、理清思路 明确:这首诗以“蜀道难”的“难”为核心按照由古及今,自秦入蜀的线索,抓住各处山水特点来描写,以展示蜀道之

学习目标 1.分析西北地区人类与环境相互作用的特征。 2.掌握荒漠化的发展、分布状况及其成因。 3.结合区域特点了解荒漠化防治的策略与目前所取得的成就。 知能点拨 1.荒漠化的成因 (1)什么是荒漠化:荒漠化是人类过度的经济活动和潜在的自然因素相互影响、共同作用导致土地退化,并最终形成类似荒漠景观的过程。 (2)荒漠化发生、发展的自然基础——自然因素 ①荒漠化的自然原因 荒漠化的自然原因包括干旱(基本条件)、地表物质松散(物质条件)和大风吹扬(动力因素)。其中气候因素特别是年降雨量的变化往往影响荒漠化的进程,多雨年有利于抑制风沙活动和荒漠化的进程。持续干旱则促进荒漠化的进程,但气候因素对于荒漠化的发展进程并非起决定作用。 ②西北地区的自然环境具有荒漠化发生的潜在自然因素 西北地区的荒漠类型多、面积广,与其所处的地理位置、气候条件和丰富的沙质沉积物有关。西北地区荒漠化发生的自然条件如下图所示: (3)荒漠化产生的人为原因(如下图表):从荒漠化与人类的关系看,荒漠化的发生、发展与社会经济存在密切联系,人类不合理的经济活动不仅是荒漠化发生的主要原因和决定性因素,同时人类又是它的直接受害者。土地荒漠化的人为因素一方面包括过

度樵采、过度放牧、过度开垦和不合理利用水资源等;另一方面人口增长过快也是荒漠化发生的重要原因。人口过多往往导致人们生活贫困,增大对现有生产性土地的压力,迫于生计,人们无可选择地被迫采取过度耕作、过度放牧、毁林等不合理的土地利用形式,加快了土地荒漠化的进程。 人为 因素 典型地区危害 过度 樵采缺乏能源的地区 破坏防止风沙前移及抑制地表 起沙的机制 过度放牧半干旱的草原牧区和干旱的绿洲 边缘 加速了草原退化和沙化进程 过度 开垦 干旱、半干旱沙质土壤地区使沙化土地连片发展 2.荒漠化的防治 (1)核心和内容:人与自然的协调是防治荒漠化的核心,包括三个方面的内容:一是预防具有潜在荒漠化危险的土地荒漠化;二是扭转正在发展中的荒漠化土地的退化现象;三是恢复已经发生荒漠化的土地的生产能力。 (2)防治的原则和经验: 原则:坚持维护生态平衡与提高经济效益相结合,治山、治水、治碱、治沙相结合的原则,以防为主,保护并有计划恢复荒漠植被,重点治理已遭沙丘入侵、风沙危害严重的地段,因地制宜地进行整治。 我国西北地区的人民很早就开始了同土地退化和不利自然条件的斗争,积累了丰富的经验,在植被恢复、草场建设、水土保持等方面取得了长足进步,创造出了许多成功的治理经验和措施。如生物固沙、沙地飞播造林技术、设置沙障固沙造林技术、小流域综合治理等措施。 典例鉴析 典例 1.读“内蒙古某县土地荒漠化状况图”,(图中阴影部 分表示荒漠化土地)回答下列问题:

第二章区域生态环境建设 第一节荒漠化的防治 ——以我国西北地区为例 课时安排:2课时 教学目的: 1.理解荒漠化的过程,分析荒漠化形成的自然原因和人为原因。 2.了解荒漠化的危害和荒漠化治理的措施和问题 3.认识荒漠化问题的严重性,树立防治荒漠化的观念,逐步建立正确的环境观。 教学重点: 1.荒漠化形成的自然原因和人为原因。 2.荒漠化的危害和荒漠化治理的措施和问题 教学难点:荒漠化的危害和荒漠化治理的措施和问题 教具准备:有关挂图等、自制图表等 教学方法:比较法、图示分析法、图示法等 教学过程: 第一课时 区域发展 影响区域发展的环境问题 认识和综合治理这些环境问题 区域可持续发展 我们这两节课就我国西北地区荒漠化防治为案例来探讨我国西北地区荒漠化的自然背景是什么?人为因素有哪些?荒漠化防治有哪些对策和措施? 第一节荒漠化的防治 ——以我国西北地区为例 一、荒漠化

1. 土地缺少了水分和养分 植物就无法正常生长 在没有了植被保护的情况下 裸露的地面极易遭受风沙侵蚀和水土流失 使土壤中水分和养分进一步流失 继续发展 土地生产力长期丧失,形成如同荒漠般的景观,即发生土地退化 土地退化的形成 2.荒漠化 ⑴概念 指发生在干旱、半干旱地区及一些半湿润地区的这种土地退化。 荒漠化不是简单的荒漠扩张的过程,而是很多块分散的土地逐渐退化,并最终连接在一起,形成如同荒漠般的景观。 ⑵形成 是气候变异等自然因素与人类过度的经济活动相互作用的产物。 ⑶主要表现 耕地退化、草地退化、林地退化而引起的土地沙漠化、石质荒漠化和次生盐渍化化。 ⑷影响 已成为当今全球最为严重的生态环境问题之一。根据联合国环境署推断,目前世界约 1/4的陆地、2/3的国家和地区受到荒漠化的威胁。中国是全球荒漠化面积大、分布广、危害严重的国家之一,其中西北地区则是我国风沙危害和荒漠花问题最为突出的地区。 活动 根据你的理解,运用下列关键词解释荒漠化的含义。 土地退化干旱半干旱地区气候因素人类活动沙漠化 点拨:荒漠化是一个动态发展过程,其实质是土地退化,分布在干旱半干旱地区,形成原因是自然因素和人类活动的共同作用,表现为土地荒漠化、石质荒漠化和次生盐碱化,所谓“沙漠化”,只是荒漠化的表现形式之一。 二、干旱为主的自然特征 1.范围

2.1荒漠化的防治—以我国西北地区为例(教案)教学目标: (一)知识与技能 (1)知道荒漠化的含义及其发生的基本过程; (2)了解西北地区的位置、范围、自然特征及其成因,能说明荒漠化发生的自然原因; (3)知道西北地区荒漠化的人为因素; (4)了解全球其他地区的荒漠化现象,理解其产生的原因; (5)了解我国荒漠化治理的对策和措施。 (二)过程与方法 (1)通过GE的计算方法,学会基本的地理测量方法; (2)应用GE提供的卫星地图,学生学会读图、析图的方法,学会思考各种自然和人文景观之间的整体性联系; (3)通过对荒漠化防治的总体思路、具体措施的论证,学生学会对信息进行综合与分析,并能利用实证的方法解决具体的地理问题; (4)能使用GE来看地球任一地区地形坡面图的方法; (5)能利用GE的历史图层,跨时空来了解荒漠化的形成过程。 (三)情感、态度和价值观 (1)认识到人类的生存与发展与环境有密切关系; (2)意识到并关注中国沙尘扩展的问题,加强对国家归属感和认识中国的热忱;(3)意识到环境的转变及其对人文活动可能造成的影响; (4)对世界其它地方的民众所遇到的问题及困难表达同情; (5)树立正确的环境观和可持续发展观,明白可持续发展的重要性,愿意为更美好环境做出适当的行动。 教学重点:荒漠化防治的对策和措施 教学难点:(1)能让学生深入了解荒漠化的定义 (2)能掌握好荒漠化,学会分析其他的区域环境问题,学会因地制宜,形成综合分析 课型:新授课 课时:2课时 教学模式:学案导学、问题探究

教学方法:自主学习、合作探究、比较法、图示分析法、图示法等 教学环境: (1)网络教室,至少15—20台能够上网的电脑; (2)教室内的电脑装有GE6.0软件; (3)教室内有投影仪,教师的电脑装有能够控制学生的电脑的软件; (4)教室内的电脑配置大约 3—4 人一台,电脑与电脑之间留的间隔大一些,便于小组活动。 教学过程: [导入新课] 楼兰古城:楼兰属西域三十六国之一,与敦煌邻接,位于现今新疆塔里木盆地东部的罗布泊及其邻近地区,与汉唐文化密切相关。鼎盛时期人丁兴旺、车马喧闹,然而在公元 4 世纪,楼兰文化戛然而止。古时的楼兰曾经是沙漠中的绿洲,树木参天,水草丰盛,居民以渔牧为生,是屯田的场所,是兵家必争的军事要塞,也是丝绸之路上的重镇,为东西方商贸往来和文化交流做出了重大贡献,而如今看到的景象——一片荒漠。 [讲授新课] 什么是荒漠化?顾名思义:“化”在中文中是一种使动用法,“荒漠化”可理解成“使……变成荒漠”,其实质是土地退化,其表现有下面几种: 1.石质荒漠化:在原来的岩石地带的植被破坏,而形成岩石裸露的地表,在水、风的侵蚀、搬运等外力作用下,使该地水土流失、沙化的现象。在我国主要发生在南方石灰岩地貌发育典型的地区,如云南省、广西壮族自治区、贵州省等。 2008年 2009年

2020年人教版高一语文必修三全套精品教 案(完整版) 林黛玉进贾府 【教学目标】 1、通过阅读分析,能圈点出有关贾宝玉、林黛玉和王熙凤等人物描写的语句,并能理解这些人物的性格特征; 2、能赏析本篇课文中多姿多彩的人物描写的艺术; 3、能在阅读过程中,抓住林黛玉进贾府的行踪——线索。 【教学的重点和难点】 1、在初读课文后即能抓住林黛玉的行踪; 2、能抓住课文的有关语句,分析人物的性格特征; 3、多姿多彩的语言描写艺术。 [课时安排】五课时 第一课时 (初步熟悉课文,理清林黛玉进贾府的行踪) 一、导入课文谈话要点: 1、有关中国的四大著名古典长篇幅小说:即《红楼梦》曹雪芹,《西游记》吴承恩,《三国演义》罗贯中,《水浒传》施耐庵。 2、《红楼梦》又名《石头记》是我国古典小说的四大名著之一。全书以宝黛爱情为主线,揭露了封建统治的罪恶和腐朽,揭示了封建

社会必然灭亡的历史以展趋势。本文选自《红楼梦》故事的第三回《金陵起复贾雨村,荣国府收养林黛玉》,是全书的序幕组成部分之一。本文以林黛玉进贾府的一天行踪为线索,通过她的所见所闻,介绍了贾府的一大批批重要人物,弄错时展现了贾府与众不同“的豪华府北,拉开了《红楼梦》故事的帷幕。 3、《红楼梦》人物众多,为了使用权我们了解众多的人物关系,我们印发了下表,供同学们参考。 宁府 宁国公贾演——贾代化——堂舅父贾敬——堂表兄贾珍 四表妹贾惜春 荣府 荣国公贾源——外祖父贾代善、外祖母史太君(即贾母)—— 大舅父贾赦、大舅母邢夫人——表兄贾链、表嫂王熙凤 二姐贾迎春 二舅父贾政、二舅母王夫人————————表兄贾珠 表嫂李纨 大表姐贾元春 表兄贾宝玉 三表妹贾探春 母亲贾敏、父亲林如海——————————林黛玉 4、林黛玉因母亲去世,她父亲决定让到外祖母家去,于是引出了本文所讲的故事。

《荒漠化的防治──以我国西北地区为例》 同步练习 一、单项选择题 1.导致西北地区自然景观东西差异的自然因素是() A.降水由西向东逐渐递减 B.降水由东向西逐渐递减 C.热量由东向西逐渐递减 D.热量由东向西逐渐递增 【答案】 B 【解析】本区自然景观由东向西是温带草原—荒漠草原—荒漠.其形成原因是降水由东向西逐渐递减. 2.关于自然条件对荒漠化影响的叙述||,正确的是() A.多雨年有利于土地荒漠化的进程 B.山地丘陵区裸露的地表有利于风沙活动 C.大风日数多且集中||,为风沙活动提供了条件 D.气候因素对于荒漠化的发展起决定性作用 【答案】 C 【解析】自然条件对荒漠化的影响表现在气候干旱、植被稀少、土壤发育差、平地多疏松的沙质沉积物;大风日数多||,且集中在冬、春季节||,从而为风沙活动创造了条件. 3.造成非洲萨赫勒地区土地荒漠化加剧的根源是() A.人口和贫困B.过垦、过牧 C.土地生产力下降 D.商业性定居牧业 【答案】 A 【解析】人口和贫困是萨赫勒地区最为突出的社会问题||,也是造成这里生态环境恶化、土地荒漠化加剧的根源. 4.在西北地区荒漠化土地中||,人类活动不当是主因||,在人类活动中导致荒漠化的第一大表现是() A.过度樵采B.过度放牧

C.过度农垦D.水资源利用不当 【答案】 A 【解析】在干旱区||,土地的植被产出极为有限||,而在缺乏能源的地区||,人们仍把樵采天然植被作为解决燃料问题的主要手段.此外||,一些农民为了增加收入||,无计划、无节制地在草原地区采挖药材、发菜等.在西北地区土地荒漠化的人为因素中所占比例最大的是过度樵采. 5.下列关于荒漠化及其防治的说法不正确的是() A.荒漠化是荒漠扩张的过程 B.土壤有机质减少是荒漠化迹象之一 C.防治荒漠化的有效措施是恢复植被 D.荒漠化的防治战略和对策应以消除贫困为核心 【答案】 A 【解析】荒漠化不是简单荒漠扩张的过程||,而是很多块分散的土地逐渐退化||,并最终连结在一起的过程.土壤有机质减少||,说明植被减少||,是荒漠化的迹象之一. 我国某中学地理兴趣研究小组||,沿图甲所示A、B、C、D四地进行生态调查||,图乙是他们调查某地后所作的一水井周边景观示意图.据图回答6~8题. 6.图乙所示生态特征最可能是下列哪种人类活动引起的() A.滥采矿产B.过度农垦 C.过度樵采D.过度放牧 【答案】 D 【解析】根据图乙水井周边的景观可以看出||,离水井越近||,植被越少||,说明离水井越近||,植被破坏越严重||,这是由过度放牧所致. 7.图乙所示生态现象最可能出现在图甲所示哪一地区() A.A地B.B地C.C地D.D地 【答案】 B 【解析】根据四地的经纬度||,可判断出四地依次位于大兴安岭、内蒙古高原、横断山区、青藏高原||,因而图乙所示的生态现象只能出现在B地. 8.若B地要发展种植业||,从可持续发展的角度看应注重发展() A.绿洲农业B.河谷农业

人教必修三《林黛玉进贾府》教 学设计 师生讨论 了解描写贾府--这一典型环境的作用 了解文中主要人物的性格特点以及小说刻画人物的方法 了解古今义不同的一些词语的含义 了解描写贾府--这一典型环境的作用 了解文中主要人物的性格特点以及小说刻画人物的方法 邮编:250100 地址:济南市桑园路46号济钢高中语文组房伟

一、作家作品介绍 《红楼梦》原名《石头记》,是我国古代小说中最杰出的现实主义作品。以贾、史、王、薛四大家族的兴衰为背景,以贾宝玉和林黛玉的爱情悲剧为主线,真实而艺术地反映了我国封建社会走向衰亡的历史趋势。 曹雪芹(约1715~1763)名需,字梦阮,号雪芹,又号芹圃、芹溪。 他的先世原是汉人,但很早就入了满洲旗籍。从他曾祖曹劈开始,祖父、父亲三代世袭江宁织造的官职。他的曾祖母做过康熙皇帝的乳母,祖父曹寅做过康熙皇帝的侍读,两个女儿入选王妃。康熙皇帝六次巡南就有 四次以江宁织造署为行宫。由此可见曹家的显赫以及与皇室的密切关系。 曹家还是一个具有文学教养的世家。曹雪芹的祖父博学能文,写过不少诗词戏曲,也是有名的藏书家。著名的《全唐诗》就是由他主持刻印的。这种家庭环境无疑对曹雪芹的文学素养有直接的影响。 曹雪芹在少年时代经历过一段"锦衣纨裤"的贵族生活,雍正即位后,展开了一场残酷的清除政敌的斗争。在皇室内部争夺权力斗争的牵连下,他的父亲曹顺因事获罪免职并被抄家,后又遣回北京,家道从此衰落。到他著书时已过着"蓬瞩茅椽,绳床瓦灶""举家食粥酒常赊"的贫困生活。他写《红楼梦》,"于悼红轩中,披阅十载,增删五次",因贫病交困,加之爱子夭折悲伤过度,全书未尽即凄惨地与世长辞。 曹雪芹一生经历了曹家由盛而衰的过程,他也由贵公子跌落为寒土。这种天壤之别的生活变化不能不引起他对过去经历的一切作一番痛苦而深刻的回忆,从而产生思想上的矛盾:一方面,少年时代贵族家庭生活在他身上留下的烙印,使他对本阶级怀有温情的眷念,思想上带有空幻的色彩;另一方面,社会的腐败,统治阶级的丑恶,使他对本阶级的面目有了认识,性格上具有叛逆的特征。这些都为他写出《红楼梦》这部伟大的作品提供了良好的基础。 《红楼梦》的后四十回为清人高鹤所续。研究者一般认为高鹗在贾宝玉和林黛玉的爱情故事上以悲剧结束,还是遵循曹雪芹原旨的,但写贾府的结局为"兰桂齐芳",家道复初,却违背了曹雪芹的原意。

我夯基我达标 1.西北地区的自然景观为( ) A.以荒漠为主 B.以草原为主 C.以森林、草原为主 D.以草原、荒漠为主 思路解析:西北地区气候以干旱半干旱为主,主要景观为草原、荒漠。 答案:D 2.西北地区的气候特点是( ) A.位于非季风区,基本不受季风的影响 B.温带大陆性气候,东西有显著差异 C.大陆性季风气候,降水少且集中在夏季 D.典型的大陆性气候,年降水量都在200毫米以下 思路解析:西北地区是指位于非季风区年平均降水量在400毫米以下的我国西北内陆干旱半干旱地区。本区受夏季风的影响较小,但冬春干旱季节的冬季风日数很多,A项错;由于受夏季风影响程度的不同,本区自东向西随着距海里程的增加而降水递减,干旱程度增强,东西气候有显著差异,B项对;本区属温带大陆性气候,C项错;贺兰山以东的内蒙古高原东部,年降水量在200毫米以上,属半干旱的草原地带,D项错。 答案:B 3.关于过度放牧造成的土地荒漠化的叙述,正确的是( ) A.分布于绿洲内部草原中 B.分布于草原牧区地表集水坑和放牧点井泉附近 C.分布在旱农业区内部 D.分布在河流上游 思路解析:绿洲内部以种植业为主,其荒漠化原因是水资源利用不合理和樵采,A项错;过度放牧地点在井泉附近,B项对;旱农业区荒漠化原因是过度农垦,C项错;内陆河流上、中、下游用水不合理,会造成下游缺水荒漠化,D项错。 答案:B 4.关于荒漠化的形成,下列说法正确的是( ) A.据统计,在我国西北地区荒漠化土地中,人类活动不当引起的占90%以上,由此可见,人类过度的经济活动是引起荒漠化的根本原因 B.持续干旱促进了荒漠化的进程,所以气候干旱是造成荒漠化的主要原因 C.疏松的沙质地表、集中而多大风的天气是形成荒漠化的决定性因素 D.松散的地表物质在干旱的气候条件下经大风吹扬极易形成流沙,而人类过度樵采、放牧、开垦则加速了土地退化,使荒漠化土地大大增加 思路解析:本题的中心问题是荒漠化的原因。A项,人类活动导致的环境问题要有自然原因作基础,因而不同地区由于人类过度的经济活动,自然基础条件不同,引发的环境问题也不同,因此问题的根本原因在于基础条件。B项,强调气候的作用因素不全面,因为在多雨的情况下有利于抑制风沙活动,再则即使在干旱的条件下,也还得有疏松沙层地表的物质条件、大风日数多而集中的动力条件。C项同B项一样,片面强调某种自然因素,不恰当。D项把B、C两项的问题都克服了,还提出了人类过度的经济活动引起土地退化,答案全面。 答案:D

2.1 荒漠化的防治以西北地区为例 一、.考点再现: 1、荒漠化的概念、类型和成因。 2、我国西北地区荒漠化的分布、成因及治理。 二、知识结构: 三、主干知识梳理: 考点一:荒漠化的概念及类型 1、荒漠化是指发生在干旱、半干旱地区及一些半湿润地区的一种土地退化,它是气候因素发生变异与人类过度活动相互作用的产物,主要表现在耕地退化、草地退化而引起的土地沙漠化、石质荒漠化和次生盐渍化。 2、按荒漠的成因分类:有风蚀沙漠化、水蚀荒漠化、冰蚀荒漠化、盐碱荒漠化等。其中风蚀荒漠化是最主要的类型。我国荒漠化土地主要分布在西北干旱的沙漠边缘和绿洲、半干旱和半湿润地区。此外,我国南方低山丘陵区,黄淮海平原区和青藏高原区也有较大面积的荒漠化土地。全国荒漠化土地262万平方千米。

3、土地荒漠化是逐渐发展的过程,有一系列的“先兆”(即指示荒漠化的迹象),迹 象主要包括以下内容: 迹象类型主要表现 生物迹象 ①单位面积生物量减少;②生物生产能力下降;③主要植物物种丧失; ④植被覆盖度下降;⑤主要动物物种丧失;⑥牲畜数量或品质下降。 土壤迹象①壤紧实度增加;②土壤盐碱度升高;③土壤有机质含量降低。 其他迹象①沙丘活化;②地表反射率增加;③沙尘暴频率增加。 考点二、我国西北地区的荒漠化 1.我国西北地区以干旱为主的自然特征的形成: 范围:西北内陆,包括新疆、宁夏、甘肃北部、内蒙古大部分 地形:位于第二级阶梯,东、中部起伏高原,西部“三山夹两盆” 气候:远离海洋、加上高大山地特别是青藏高原隆起对水汽的阻隔,同纬度降水最少、最干旱的地方 深居内陆 远离海洋 水汽难以到达 位 置 干 旱 地 形 高原面积广大 高山环绕盆地 青藏高原隆起 本区水分条件和自然景观由东向西逐渐演变,东部半干旱大陆性气候条件下呈草原景观,受水分条件制约向西逐步变为荒漠草原。西部因干旱的大陆性气候,为荒漠景观。其中有一部分是由人类活动造成的。 2、我国西北地区土地荒漠化的成因: ⑴自然原因包括干旱(基本条件)、地表物质松散(物质基础)和大风吹扬(动力因素)。其中气候因素特别是年降雨量的变化往往影响荒漠化的进程,多雨年有利于抑制风沙活动和荒漠化进程;持续干旱则促进荒漠化进程,但气候因素对于荒漠化的发展进程并非起决定作用。 西北地区的自然环境具有荒漠化发生的潜在自然因素 →→←← 自然地区东部(内蒙古温带草原区)贺 兰 山 西部(西北温带及暖温带荒漠地区)气候半干旱大陆性气候干旱大陆性气候 自然景观草原荒漠草原和荒漠 海洋水汽来源少,气候异常干 地 理 位 置 深 居 内 陆 气 候 条 件 大风日数多且集中,风化作用 荒 漠 化 平地 沙质 沉积 物覆 盖深 厚 物 质 基 础

xxx高中地理荒漠化的防治教案范文 xxx高中地理荒漠化的防治教案范文 荒漠化是指发生在干旱、半干旱地区及一些半湿润地区的这种土地退化。关于荒漠化治理已成为世界性难题,制止沙漠扩张、绿化沙漠已成为21世纪人类争取生存环境、扩大生存空间的首要问题。接下来是为大家整理的xxx高中地理荒漠化的防治教案范文,希望大家喜欢! xxx高中地理荒漠化的防治教案大全一 一、课标要求: 1.理解荒漠化的过程,分析荒漠化形成的自然原因和人为原因。 2.了解荒漠化的危害和荒漠化治理的措施和问题。 3.认识荒漠化问题的严重性,树立防治荒漠化的观念,逐步建立正确的环境观。 4.树立土地荒漠化问题的一般的分析方法和思路,积累常用语言,即学会知识的迁移运用。 二、教材分析 地理新课程标准在本节以区域生态建设为主线着重引导学生关注人口、资源、环境和区域发展等问题,以利于学生形成

可持续发展的观念,并倡导在活动中将地理知识应用于实践之中,学会分析问题、解决问题的方法。 三、教学目标和策略: (1)知识与技能: 1.荒漠化形成的自然原因和人为原因。 2.荒漠化的危害和荒漠化治理的措施和问题。 3.认识荒漠化问题的严重性,树立防治荒漠化的观念,逐步建立正确的环境观。 4. 树立土地荒漠化问题的一般的分析方法和思路,积累常用语言,即学会知识的迁移运用。 (2).能力目标:学会结合区域特征、人类活动分析自然灾害的经验和措施。 (3)情感态度价值观:通过案例分析,理解地理事物之间的内在联系,树立科学的人地观念。 (2)过程与方法: 运用资料分析问题和图表对比方法。 尝试小组合作进行资料、图像查找。 四、教学重点: 1.荒漠化形成的自然原因和人为原因。 2.荒漠化的危害和荒漠化治理的措施和问题。

人教版高一语文必修三教案 人教版高一语文必修三教案(一) 【教学目标】 1、有感情地朗读全诗,学习、把握诗中的节奏和旋律,培养学生阅读诗歌的能力。 2、通过分析人物形象,理清诗人情感发展的脉络,体验诗人对劳动人民真挚、热烈的感情以及对旧世界的仇恨和诅咒,提高审美能力。 3、认识本诗通过记事写人以及直抒胸臆的特点,学习对比、反复、排比等表现方法。 【教学重、难点】 1、重点: ⑴通过分析人物形象,理清诗人情感发展的脉络,体验诗人对劳动人民真挚、热烈的感情以及对旧世界的仇恨和诅咒。 ⑵学习排比、反复、对比等修辞手法在诗中的运用和作用。 2、难点: 使学生感知作者包含在诗歌中的真情实感,体会作者用情作诗的方法和重要性。 【教学方法】 诵读──鉴赏──讨论分析──合作探究。 【课时安排】 2课时。 【教学步骤】 第一课时 〖教学要点〗

1、有感情地朗读全诗。 2、理清诗的抒情结构。 〖教学过程〗 一、导入 艾青(1910~1996),原名蒋海澄,我国现代诗人。代表性诗篇除课文外,还有《光的赞歌》、《我爱这土地》、《给乌兰诺娃》、《礁石》等。 1932年,艾青加入“中国左翼美术家联盟”。7月因为参加进步的美术活动而被捕,国民党政府以“危害民国紧急治罪法”、“*政府”罪判处艾青有期徒刑六年。被捕之后,狱中生活使他由绘画转向了新诗写作。《大堰河──我的保姆》就是这样诞生的。1933年1月的一天早晨,牢房阴冷,铁窗临风,窗外晓雪飞舞,望着漫天飞舞的雪花,这位只有二十三岁的诗人,不禁想起了用乳汁把他养大的保姆,思念感激之情冲击着诗人的心。这是诗人第一次用“艾青”这个名字呈现给中国劳苦大众的一首赞美诗。它在《春光》杂志一卷三期上发表之后,立即轰动了全国,并受到了茅盾、胡风等文学前辈的好评。 二、整体感知,理清思路 1、播放本诗朗读录音带,以引起学生学习的动机和兴趣。 2、学生试读,除要求准确、清楚之外,还要注意表达出本诗的节奏和旋律。 3、理出本诗的抒情结构,初步说出大堰河形象特征: 第一部分(1~3节)怀念痛悼──身世悲苦低微。 第二部分(4~8节)眷念感激──勤劳善良无私。 第三部分(9~11节)同情控诉──命运悲惨。 第四部分(12~13节)讴歌赞美──灵魂高尚。 三、深入研究,体会构思特点 诗人在构思本诗时,把自己起伏的思绪,奔腾的激情作为最主要的依据,时

2013-2014学年度第一学期 第一节荒漠化的防治——以我国西北地区为例教学设计 一、课标要求: 1、理解荒漠化的过程,分析荒漠化形成的自然原因和人为原因。 2、了解荒漠化的危害和荒漠化治理的措施和问题。 3、认识荒漠化问题的严重性,树立防治荒漠化的观念,逐步建立正确的环境观。 4、树立土地荒漠化问题的一般的分析方法和思路,积累常用语言,即学会知识的迁移运用。 二、教材分析 地理新课程标准在本节以区域生态建设为主线着重引导学生关注人口、资源、环境和区域发展等问题,以利于学生形成可持续发展的观念,并倡导在活动中将地理知识应用于实践之中,学会分析问题、解决问题的方法。 三、教学目标和策略: (1)知识与技能: 1、荒漠化形成的自然原因和人为原因。 2、荒漠化的危害和荒漠化治理的措施和问题。 3、认识荒漠化问题的严重性,树立防治荒漠化的观念,逐步建立正确的环境观。 4、树立土地荒漠化问题的一般的分析方法和思路,积累常用语言,即学会知识的迁移运用。 (2)过程与方法: 运用资料分析问题和图表对比方法。 尝试小组合作进行资料、图像查找。 (3)情感态度价值观: 四、教学重点: 1、荒漠化形成的自然原因和人为原因。 2、荒漠化的危害和荒漠化治理的措施和问题。 3、树立土地荒漠化问题的一般的分析方法和思路,积累常用语言,即学会知识的迁移运用。 教学难点: 树立土地荒漠化问题的一般的分析方法和思路,积累常用语言,即学会知识的迁移运用。 五、课时安排:2课时 六、教具:多媒体课件 七、教学过程: 第一课时 一、荒漠化 1、土地退化的形成 2、荒漠化

⑴概念:指发生在干旱、半干旱地区........及一些半湿润地区.....的这种土地退化....。 荒漠化不是简单的荒漠扩张的过程,而是很多块分散的土地逐渐退化,并最终连接在一起,形成如同荒漠般的景观。 ⑵形成 是气候变异等自然因素与人类过度的经济活动相互作用的产物。 ⑶主要表现 耕地退化、草地退化、林地退化而引起的土地沙漠化、石质荒漠化和次生盐渍化化。 ⑷影响 已成为当今全球最为严重的生态环境问题之一。根据联合国环境署推断,目前世界约 1/4的陆地、2/3的国家和地区受到荒漠化的威胁。中国是全球荒漠化面积大、分布广、危害严重的国家之一,其中西北地区则是我国风沙危害和荒漠花问题最为突出的地区。 【合作探究】 根据你的理解,运用下列关键词解释荒漠化的含义。 土地退化 干旱半干旱地区 气候因素 人类活动 沙漠化 【教师总结】荒漠化是一个动态发展过程,其实质是土地退化,分布在干旱半干旱地区, 形成原因是自然因素和人类活动的共同作用,表现为土地荒漠化、石质荒漠化和次生盐碱化,所谓“沙漠化”,只是荒漠化的表现形式之一。 二、干旱为主的自然特征 1、范围 地形区范围:大兴安岭以西,昆仑山—阿尔金山—古长城以北 行政区划范围:包括新、宁、甘(北部)、内蒙古(大部) 【教师总结】这里所说的西北地区是指位于非季风区年降水量在400mm 以下的我国西北 干旱半干旱区。 2、地貌特点: 地形以高原和盆地为主,东部和中部(内蒙古境内)是辽阔坦荡的高原;西部(新疆境内)是山脉和盆地相间分布。 3、最为显著的自然特征——干旱 ⑴干旱成因:深居内陆,高原山地阻隔 西北地区干旱特征的成因图示: 教师补充讲解:由于西北地区深居内陆,远离海洋,很少受海洋水汽影响,再加上周边高大山地特别是隆起的青藏高原,进一步阻隔了水汽的进入,干旱就成为了这一地区最突出的自然特征,并且是全球同纬度地区降水量最少、干旱程度最高的地带。 ⑵景观特色——以草原、荒漠为主 深居内陆 远离海洋 阻隔水汽进入 高山环绕盆地地形 青藏高原隆起 位置 东 西

人教版必修三语文教案:《师说》(人教版八年级必修) 章节内容第八单元《师说》 教学目的: 1.了解一些文言虚词的用法和名词、形容词的意动用法。 2.学习运用对比的方法和反复论证以加强说服力的写法。 3.认识从师的重要性。 教学重点、难点: 1.重点: 本文第一段的作用及其论证结构。 2.意动用法及“主谓短语中的‘之’,起取消句子独立性的作用。 教学时数:2课时 教学步骤: 导入:给大家讲一件真实的故事。有一所学校的一位数学老师,他辅导的学生多次在各种 数学竞赛中获奖。有一回,一个获奖学生的家长很不客气地对他说:“你应该感谢我儿子,没有他你就不会出名。” 请同学们思考一下,你对这位家长的观点作何评价? ——我认为这位家长的观点是正确的![?] ——毛泽东的老师徐特立就是靠毛泽东才名扬天下的,没有老师照样可以自学成才。——糊涂!这位家长的观点显然是错误的,因为他抹杀了教师在学生成才过程中的作用。该生在这个问题上认识错误,有一定的代表性,大有澄清的必要。 [观点都偏激片面。一个彻底否定了教师的作用,一个又无限夸大了教师的作用。] 下面我们来看看韩愈是怎样看待这个问题的。(板书:师说韩愈) 第一课时 一、字词正音: 读dòu(句读) 郯tán(郯城,县名) 苌cháng(姓) 句读dou 聃dān(用于人名,老聃) 贻yí(赠送) 或不焉fou 经传zhuan 从师cong 读书 du 不能bu 传道chuan 从容cong 二、解题: “说”是古文中的一种文体,属论说文范畴,一般陈述自己对某种事物的见解。“师”是本文 要着重论述的论题。“师说”,意思是“说说关于从师的道理”。韩愈写这篇文章是送给他的 学生李蟠的,是他35岁时在长安当国子监四门博士时写的。文章针对当时社会上耻于从

荒漠化的防治(二) 高考频度:★★★★☆难易程度:★★★☆☆ 下图为我国某区域示意图。读图回答1—2题。 1.图中甲、乙两地存在的主要生态环境问题分别是 A.草场退化、水土流失B.土地盐碱化、水土流失C.湿地破坏、森林锐减D.土地荒漠化、石漠化 2.治理图中乙处生态环境问题的措施是 A.小流域综合治理B.建立湿地保护区 C.发展立体农业D.治理水污染和大气污染【参考答案】1.B 2.A 下图是我国西部内陆干旱区某河流流域的区域划分及其土地类型面积较长时期的变化统计资料。据此完成3—5题。

1.图中Ⅰ区域土地类型的变化,正确的是 A.高草地减少,旱地增加B.灌木林增加,旱地减少 C.高草地增加,旱地增加D.灌木林减少,旱地减少 2.Ⅰ区域土地类型的变化对Ⅱ区域的影响,正确的是 A.河流径流量增加B.土地荒漠化加剧 C.水土流失严重D.洪涝灾害多发 3.该流域实行可持续发展的措施,错误的是 A.合理控制上游地区的用水量B.调整农业产业结构 C.进行全流域合理开发规划D.上游大力发展灌溉农业 4.阅读下列材料及图表,完成下列各题。 材料一土壤侵蚀与年降水量关系(图1)、土壤侵蚀与森林覆盖率关系(图2)。 材料二黄土高原降水分布(图3)和图3中乙所在省北部某县某年的经济结构表。

(1)结合图2,分析说明图1中土壤侵蚀与年降水量之间的关联性。 (2)结合材料二,指出该县可能存在的环境问题。 (3)有关学者提出了黄土高原水土流失的两种治理方案。 方案Ⅰ:以工程措施如修建梯田、修建淤地坝为主;同时种植低矮的灌木和恢复草坡。 方案Ⅱ:以植被措施为侵蚀治理的主要措施;但必须与梯田、淤地等工程措施相结合。请你在图3的甲、乙两地区中任选一地,选择该地合理的水土流失治理方案。并阐明选择方案的理由。 【答案】1.A 2.B 3.D 4.【答案】(1)年降水量小于450毫米时,森林覆盖率低,土壤侵蚀强度随降水量的增加快速增强;年降水量大于450毫米时,森林覆盖率随降水量的增加而增加,土壤侵蚀强度随降水量的增加(和森林覆盖率增大)而迅速减弱;年降水量大于600毫米时,森林覆盖率高,土壤侵蚀强度小且变化不大(相对比较稳定)。 (2)水土流失、环境污染。 (3)甲地应选择方案Ⅱ。理由:甲地年降水量超过450毫米,提高森林覆盖率,能降低土壤侵蚀强度。在降水量较大地区恢复植被比较容易;但在坡度较大的沟坡应采取相应的工程措施。 乙地应选择方案Ⅰ。理由:乙地年降水量小于450毫米,植被生长的降水条件较差,(在降水量接近450毫米的地区仍有较强的侵蚀力)应以工程措施为主,降水量较小,选择需水较少的灌木和草坡更适宜。 【解析】(1)根据图1分三段进行说明:降水量小于450毫米时、降水量大于450毫米时、

2.1 《荒漠化的防治》导学案 ——以我国西北地区为例 【学习目标】 1.通过阅读课本P16第一段儿结合世界各地及我国西北地区的荒漠化图片,说出荒漠化的含义以及荒漠化与沙漠化的区别。 2. 通过阅读课本P16—17,结合图2.1分析说明我国西北地区的自然地理特征。 3.通过学习小组讨论,合作探究明确我国西北地区荒漠化形成的自然原因和人为原因,以及荒漠化的防治措施。 4.通过认识人类活动对地理环境的影响,培养学生树立正确的人地观,环境观,增强保护环境的观念 【重点】1.荒漠化形成的自然原因和人为原因 2.荒漠化的防治措施 【难点】荒漠化形成的自然原因和人为原因 【学法指导】图示分析法、阅读分析法,合作探究等 学习过程: 考点一荒漠化的含义及形成 1.认识荒漠化 (1)含义:发生在干旱、半干旱地区及一些半湿润地区的一种土地退化现象。 (2)主要成因:荒漠化是_________等自然因素和人类过度的经济活动相互作用的产物。 (3)主要表现:耕地退化、草地退化、林地退化而引起的___________、石质荒漠化和次生盐渍化。 2.干旱为主的自然特征 通过阅读课本P16—17,结合图2.1分析说明我国西北地区的自然地理特征。 位置:深居内陆,距海遥远 地形:东部为高原,西部高山环绕内陆盆地,以风沙地貌为主,沙漠、戈壁广布; 气候:温带大陆气候为主,气候干旱,降水稀少,日照强,温差大、风力强;

土壤:沙质土壤,土质疏松,土壤发育差 河流:多季节性河流,内流河为主;河流稀疏短小 植被:植被稀少,以草原,荒漠为主 3.自然因素——为荒漠化创造条件 (1)基本条件——-___________ 西北地区是全球相同纬度降水量最少、干旱程度最严重的地带。干旱是本区域所处的地理位置和地形因素共同作用的结果。如下图: (2)物质条件——______________________ (3)动力条件——___________ 接近亚洲高压中心,大风日数多,且集中在冬春干旱的季节,从而为风沙活动创造了有利条件。 (4)重要影响因素——气候异常

《荒漠化的防治——以我国西北地区为例》教学设计与反思 《荒漠化的防治——以我国西北地区为例》教学设计 学生分析: 学生在初中学习过西北地区的基础知识,对西北地区的环境有所了解,但是由于主客观原因学生的地理基础比较薄弱,容易混淆部分概念,学习难度适中。 设计思想: 发挥学生的主体性和能动性,用形象化的手段使抽象的地理知识具体化,设置地理情境,让学生观察、体验、探究、理解地理事象,紧扣新课标要求并重视实施过程,采用演示实验教学法、讲解法、合作式学习法进行教学。 教学目标: 知识与技能: (1)掌握荒漠化的含义及其发生的基本过程。 (2)了解西北地区的位置、范围、自然特征及其成因,能说明荒漠化发生的自然原因。 (3)了解西北地区荒漠化的人为因素。 (4)了解不同历史时期荒漠化发生的地区及其不断变化的原因。 (5)了解我国荒漠化的危害及荒漠化治理的对策和措施。 过程与方法: (1)通过演示实验对荒漠化成因进行分析,培养学生观察分析问题、概括总结能力; (2)应用已有的地理知识和相关地图,分析我国西北地区的范围、气候和植被景观的关系,培养分析归纳能力;培养与人交流、交往合作的能力。 (3)通过对荒漠化防治的总体思路、具体措施的论证,提高学生对信息进行分析与综合的能力,培养学生理论联系实际的地理研究能力。 情感、态度和价值观: (1)认识到人类的生存与发展与环境有密切关系。 (2)树立正确的环境观和可持续发展观。

教学重点: 1.理解荒漠化的过程,分析荒漠化形成的自然原因和人为原因。 2.了解荒漠化的危害和荒漠化治理的对策和措施。 3.认识荒漠化问题的严重性,树立防治荒漠化的观念,逐步建立正确的环境观。 教学难点:荒漠化的危害及荒漠化治理的对策和措施。 教学方法:演示法、比较法、图示分析法、图示法等 教具准备:有关挂图、MP3等; 实验器材:一块木板、两个塑料垫其中一个垫子上有塑料小草、四杯沙子、两大杯清水、小电风扇。 课时安排:2课时 第一节荒漠化的防治——以我国西北地区为例 第1课时 教学过程:

人教版语文必修三《林黛玉进贾府》教 案

《林黛玉进贾府》教案 【教学目标】 1、通过阅读分析,能圈点出有关贾宝玉、林黛玉和王熙凤等人物描写的语句,并能理解这些人物的性格特征; 2、能赏析本篇课文中多姿多彩的人物描写的艺术; 3、能在阅读过程中,抓住林黛玉进贾府的行踪——线索。 【教学的重点和难点】 1、在初读课文后即能抓住林黛玉的行踪; 2、能抓住课文的有关语句,分析人物的性格特征; 3、多姿多彩的语言描写艺术。 [课时安排】五课时 第一课时 (初步熟悉课文,理清林黛玉进贾府的行踪) 一、导入课文谈话要点: 1、有关中国的四大著名古典长篇幅小说:即《红楼梦》曹雪芹,《西游记》吴承恩,《三国演义》罗贯中,《水浒传》施耐庵。

2、《红楼梦》又名《石头记》是我国古典小说的四大名著之一。全书以宝黛爱情为主线,揭露了封建统治的罪恶和腐朽,揭示了封建社会必然灭亡的历史以展趋势。本文选自《红楼梦》故事的第三回《金陵起复贾雨村,荣国府收养林黛玉》,是全书的序幕组成部分之一。本文以林黛玉进贾府的一天行踪为线索,通过她的所见所闻,介绍了贾府的一大批批重要人物,弄错时展现了贾府与众不同“的豪华府北,拉开了《红楼梦》故事的帷幕。 3、《红楼梦》人物众多,为了使用权我们了解众多的人物关系,我们印发了下表,供同学们参考。 宁府 宁国公贾演——贾代化——堂舅父贾敬——堂表兄贾珍 四表妹贾惜春 荣府 荣国公贾源——外祖父贾代善、外祖母史太君(即贾母)—— 大舅父贾赦、大舅母邢夫人——表兄贾链、表嫂王熙凤 二姐贾迎春 二舅父贾政、二舅母王夫人————————表兄贾珠 表嫂李纨 大表姐贾元春

高二地理必修三荒漠化的防治知识点 地理学以往仅指地球的绘图与勘查,今天已成为一门范围广泛的学科。为大家推荐了高二地理必修三荒漠化的防治知识点,请大家仔细阅读,希望你喜欢。 1、我国西北地区的范围 我国西北地区大致位于大兴安岭以西,昆仑山—阿尔金山—古长城一线以北;在行政区划上大致包括新疆、宁夏、甘肃北部和内蒙古大部; 东部是辽阔坦荡的高原,西部山脉和盆地相间分布。 2、西北地区东西水分和景观变化 水分自东向西递减,景观自东向西依次为温带草原、荒漠草原、荒漠。 3、荒漠化的因素 自然因素: ①干旱的气候条件在很大程度上决定了本区生态环境的脆 弱性 ②气候异常可以使脆弱的生态环境失衡,是导致荒漠化的主要自然因素。 人为因素:①过度樵采②过度放牧③过度开垦。 在荒漠化的发生、发展过程中,人类活动常常起决定性作用。 4、不同历史时期的荒漠化 古代:唐宋——明塔里木盆地南缘,由战争、瘟疫、过度

垦耕导致。 近代:清内蒙古东南部,因为移民增多,农业对土壤的破坏力强于牧业 现代:20世纪50年代人口激增,管理失误 5、荒漠化防治的对策和措施 内容: ①预防潜在荒漠化的威胁 ②扭转正在发展中的荒漠化土地的退化 ③恢复荒漠化土地的生产力 原则:维护生态平衡与提高经济效益相结合,治山、治水、治碱、治沙相结合 重点:治理已遭沙丘入侵、风沙危害严重的地段 措施: ①合理利用水资源 ②利用生物措施和工程措施构筑防护林体系 ③调节农、林、牧用地之间的关系 ④采取综合措施,多途径解决农牧区的能源问题 ⑤控制人口增长 (1)描述我国沙尘暴分布状况: 两个中心(塔里木盆地和科尔沁沙地);出现次数由中心向四周减少;呈片状分布。集中分布在我国西北地区。 (2)简要分析沙尘暴分布区的自然环境特征和人文环境特