论述海洋文明与农耕文明 的 差异 姓名 学号 院系(部所) 专业 任课教师

海洋文明与农耕文明的差异 摘要:事实上海洋文明或许在经济上很强,但是无论经济基础还是政治基础都不会很稳定。一方面,商业活动很容易受到战争啊、政权变动之类事情的影响,经济好但是极不稳定易受破坏;另一方面,海洋文明下国民缺乏向心力缺乏对国家的认同感,国家有难匹夫有责在海洋文明中很难得到认同,如果国家受到重大打击很难恢复。农耕文明相比海洋文明更为稳定,也更易在乱世中生存下来。工业革命以前真正完全纯粹的海洋文明大多都衰落到只剩下遗迹了,而人们还是一直在借用农耕民族的文化、制度在生活。 关键词:海洋文明农耕文明差异原因 一、什么是海洋文明 文化是人类社会所创造的一切,包括器物文化,制度文化,精神文化。人们从远古时代起就开始与海洋打交道,创造了与海洋有关的物质文化和精神文化,这就是海洋文化,它是人类与海洋有关的创造,包括器物制度和精神创造。具体说来,海船,航海,有关海洋的神话、风俗和海洋科学等都是海洋文化。海洋文明是人类历史上主要因特有的海洋文化而在经济发展、社会制度、思想、精神和艺术领域等方面领先于人类发展的社会文化。所以,一种海洋文明之所以能称为海洋文明,一是它要领先于人类社会的发展,二是这种领先主要得益于海洋文化,两者缺一不可。一种文明在地理位置上靠近海洋,甚至有比较发达的海洋文化,并不一定是海洋文明。古埃及靠海,但其文明的发展主要得益于尼罗河;古巴比伦也靠近海洋,但其文明的发展主要得益于两河;这些都是不争的事实。中国古代文明的发展,得益于海洋的不多,尽管中国有漫长的海岸线,也创造了丰富的海洋文化,也算不上海洋文明。古代日本文明与海洋的关系远比中国文明与海洋的关系密切,然而其文明程度却远不如以长安为中心的中华文明,所以也不能算是海洋文明。太平洋诸岛的土著文化,其文化与海洋的关系虽然十分密切,也创造了一些海洋文化,但却落后于时代的发展,当然更算不上海洋文明。所以,靠近海洋,有海洋文化不一定就能发展成海洋文明。从这样一种思路出发,我们首先要确定人类历史上第一个海洋文明,分析这种文明的特点,根据这些特点寻找后来海洋文明的发展,最后总结出海洋文明的根本特点和优势,以使我们对海洋文化和海洋文明的认识有一个新的高度和新的起点。 海洋文明国家代表是古罗马、古希腊。 二、什么是农耕文明 农耕文明,是指由农民在长期农业生产中形成的一种适应农业生产、生活需要的国家制度、礼俗制度、文化教育等的文化集合。农耕文明集合了儒家文化,

文/刘世高编辑/刘业挥2006-5-28 [返回主页] 粤东及其周边地区刘氏族谱世序举例(简体) 旧谱记载:源明公至广传公为一百四十七世,其传递世序如下(如刘墉、展程、方正、和平县谱等): 01源明公一-02永河——03济乐——04岁纪——05正坤——06长历——07德尧——08仁宏一-09廷光一一10爵南——11行矩——12复旺——13茂清一一14孔阳——15日永——16德(得)荣——17聚义-一18刘累——19昌益一-20信盛(刘歆)——21咏[月八](刘泳)一一22相承(刘淋)——23全福(刘麓)——24美勋(洪周)——25钊[月宁](刘申)――26昞宽(茂高)——27文盛(道山)——28锦遥(叨亮)——29升吉(刘先)——30瑞明(刘坤)——31先柱(案临)一-32源传(智和)—-33维宗(刘绘)——34新兴(元远)——35建[月吕](观榜)——36宝招(文祯)一-37晨禄(刘符)——38任玉(九龄)——39添桢(道总)——40树鸿(伯亿)——41登贵(笃庆)——42俊通(楚阳)——43彦武(刘弼)——44标林(刘勇)——45德朋(建平)——46朝良(刘经)一一47廷声(照燃)——48元振(之雄)——49胜海(刘茂)——50杜伯——51隰叔——52士蒍——53士谷——54士会——55拱照(刘康)——56报联(刘定)——57致禄(刘献)——58文公一-59士云(刘桓)——60仓模(宗仁)——61荣信(大化)——62封诰(闵鸿)——63大禄(刘晋)一-64富仙(刘畅)——65贵文(鸣甲)——66刘得(刘松)——67璋秀(文先)——68金盛(柏仲)——69榜照(盛臣)——70显科(梦清)一一71思泷(刘乔)——72恩盛(刘丰)——73刘荣——74刘煓——75刘邦——76刘恒——77刘启——78刘胜——79刘贞——80刘昂——81刘禄——82刘恋——83刘英—-84刘建——85刘哀华——86刘宪——87刘舒——88刘谊——89刘必一—90不疑——91刘惠——92刘雄——93刘弘——94刘备——95刘永——96刘晨——97干清——98文琥——99刘俊——100刘熹——101重辉——102刘麒(麟)——103振河——104刘雅——105瑾升(洪举)——106淳震(继明)——107坤仁(若宰)——108大宇——109刘冰——110刘显——111新贤——112刘丹——113刘昞(刘光)——114珍胥(楚之)——115于政(刘点)——116刘虬(友珪)——117之遴(刘祓)——118刘桢(子疆)——119子翼(运隆)——120可寿(官位)——121尚文(宏谋)——122学易(刘浙)——123刘洪(刘晋)——124曙道——125刘逊——126刘贿——127刘祥——128天锡——129刘沐——130龙图——131刘任——132若还——133参常——134德洪——135月清——136刘梅——137富山——138福高(刘韐)——139子翚——140刘瓒(刘玶)——141源远——142刘诏(刘爚)——143宗臣——144贵盛——145刘龙——146开七——147广传。 旧谱记载:从源明公——广传公为一百三十六世,其传递世序如下(如泰总谱、潮州桃坑谱、兴宁县谱等): 01源明公一-02永河——03济乐——04岁纪——05正坤——06长历——07德尧——08仁宏一-09廷光一一10爵南——11行矩——12复旺——13茂清一一14孔阳——15日永——16德荣——17聚义-一18刘累——19昌益一-20信盛——21咏[月八]一一22相承——23全福——24美勋——25钊[月宁]――26昞宽——27文盛——28锦遥——29升吉——30瑞明——31先柱一-32源传—-33维宗——34新兴——35建[月吕]——36宝招一-37晨禄——38任玉——39添桢——40树鸿——41登贵——42俊通——43彦武——44标林——45德朋——46朝良一一47廷声——48元振——49胜海——50试集(杜伯)——51长远(隰叔)——52华封(士蒍)——53禄源(士縠)——54星亮(士会)——55拱照(照)——56报联——57杜伯(致禄)——58叔隰(文公)一-59士云——60仓模——61士蒍(荣信)——62士縠(封诰)——63士会(大禄)一-64士燮(富仙)——65贵文——66刘得——67璋秀——68金盛——69榜照——70显科一一71思泷——72恩盛——73刘荣——74刘煓——75刘邦——76刘恒——77刘启——78刘胜——79刘贞——80刘昂——81刘禄——82刘恋——83刘英—-84刘建——85刘哀华——86刘宪——87刘舒——88刘谊——89刘必一—90达公——91不疑——92刘惠——93刘雄——94刘弘——95刘备——96刘永——97刘晨——98干清——99文虎——100刘麟——101振河——102刘雅——103瑾升——104淳震——105坤仁——106刘丹——107刘昞——108珍胥——109于政——110刘虬——111之遴——112刘桢——113子翼——114可寿——115尚文——116学易——117刘洪——118曙道——119刘逊——120刘贿——121刘祥——122天锡——123刘沐——124龙图——125刘任——126若还——127参常——128德洪——129月清——130刘梅——131富山——132春田——133贵盛——134刘龙——135开七—136广传。 本人经综合考证后,从肇姓始祖源明公——广传公(132世)的世系,作了初步整理,谨供研究参考: 01肇姓始祖源明公(或监明,或丹朱)一-02永河,字秉正——03济乐,字天申——04岁纪,名西山——05正坤,字名山——06长历,字万年,号东山——07德尧,讳乾泰——08仁宏,名启明一-09廷光,号秦贞一一10爵南,号长庾——11 行矩,名景生——12复旺,讳德顺——13茂清,字光万一一14孔阳,号景丰——15日永,讳元洪——16德荣,字仁、洪道——17聚义-一18刘累,字华美——19昌益,讳佑,名馗,字云、诚伯,号泰宜一-20信盛,讳歆,字锡命,号日明——21詠[月八],讳泳,字梅桂,号统一一22相承,讳淋,字虞、又字峰,号玉拔、万泰——23全福,讳麓,字开瑶,号明启——24 美勋,讳洪周,字桓,号丙乾——25钊[月宁],讳申,字乾元,号迪升、文正――26昞宽,讳茂高——27文盛,讳道山,字正义——28锦遥,讳叨亮,字明亮,号太常——29升吉,讳先,字先江,号通材、远名——30瑞明,讳坤,字坤成,号鬻化——31先柱,讳案临(案喜),字茂常,号予昭、东明一-32源传,讳智和,名浪,字殷献,号东山—-33维宗,讳绘,字贤,号元申——34新兴,讳元远,字朋琳,号腾——35建[月吕],讳月清,字观榜,号虔——36宝招,讳文桢,字陈一-37晨禄,讳符,号明万——38任玉,讳九龄,字景—39添桢,讳道总,字秉新,号名山——40树鸿,讳伯亿,字栽——41登贵,讳笃庆,号万明——42俊通,讳楚阳,字启兆,号绵——43彦武,讳弼,名略,字子熊,号兔统——44标林,讳勇,字实,号积传——45德朋,讳建平,字夏,号道明——46朝良,讳经,字敬典,号鉴发,又号苗一一47廷声,讳照燃,字美华,号合光——48元振,讳之雄,字福立,号日宋——49胜海,讳茂,名芳炳,字林枝,号淋之——50杜伯,名平环,字致禄,号伯——51隰叔,字良,号阐叔——52士云,讳桓,名维纲,字诚光,号将——53士洪,讳仓模,字广庭,号永明——54士蒍,讳荣信,字世郎,又字傅,号太光——55士谷,讳封诰,名禄源,字昌允、伯钦,号青山——56士会,名星亮,字万忠、千秋、又字季,号柏元——57士明,名拱昭,字忠信,号士球——58士远,名报联,字福——59士阳——60宗仁,字广定一-61大化,字富,号太光——62闽鸿,字燮,号士伯——63刘晋,字皋,号臬一-64富仙,讳畅,字璜、美荣,号鞅——65贵文,

山东曲阜孔庙导游词5篇 曲阜的孔府、孔庙、孔林,统称“三孔”,是中国历代纪念孔子,推崇儒学的表征,以丰厚的文化积淀、悠久历史、宏大规模、丰富文物珍藏,以及科学艺术价值而著称。下面是为大家的山东山东曲阜孔庙导游词,欢迎参考! 各地的朋友们:大家好!欢迎您来到曲阜。首先,请允许我自我介绍一下,我姓贺,是快乐旅行团的一名导游,以后大家叫我小贺就行啦!不用客气! 言归正传,这次我们的目的地是曲阜的孔府。我在车上先和大家说一下注意事项,我们的集合、自由游览时间已经公布了,请大家不要迟到,不要因为自己而影响其他人,另外,请大家认清我们快乐旅游团的标志,看!我们的标志是一面旗子上面有一只鸟儿。请大家认清标志,不要走丢。谢谢大家的合作! 大家看!这就是有名的孔府!孔府,又称衍圣公府,位于孔庙的东侧,他有一个有名的称号,叫“天下第一家”之称,是孔子的历代子孙居住的地方,也是中国封建社会官衙与内宅合一的典型建筑。孔子死后,他的子孙后代一直居住在他旁边的孔庙中。到北宋末期,孔氏后裔住宅扩大到数十间,到金代,孔子后裔一直是孔庙东边,随着孔子后世官位的升迁和爵位的提高,孔府建筑不断扩大,至宋、明、清达到现在规模。现在孔府占地约7.4公顷,有古建筑480间,分前后九进院落,中、东、西三路布局。府内存有著名的孔府档案和大量文物。

看!这气魄雄伟的门就是孔府的大门,坐北朝南。左右两侧,两米多高的圆雕雌雄石狮大门正中上方的高悬着蓝底金字的“圣府”匾额,相传为明相严嵩手书。那两个柱子上悬挂的对联写着:与国咸休安富尊荣公府第,同天并老文章道德圣人家。这副对联相传是清人纪均的手书。形象地说明了孔府在封建社会中的显赫地位。“富”字上少了一点,“章”字中多了一笔,意思是说衍圣公官职位列一品,田地万亩千顷,自然富贵没了顶。孔子及其学说“德侔天地、道冠古今”,圣人之家的“礼乐法度”,也就能天地并存,日月同光。 看!这就是第二道大门,俗称二门。门建于明代,门楣高悬明代诗人、吏部尚书、文渊阁大学士李东阳手书“圣人之门”竖匾正门左右各有腋门一座,耳房一间。在封建社会,平时只走腋门,正门不开,以示庄严。 三堂也叫退厅,是衍圣公接见四品以上官员的地方,也是他们处理家族内部纠纷和处罚府内仆役的场所。为了保持与外界的联系,在内宅门专设两种传事的差役,一种叫差弁,一种叫内传事都有十几人,轮番在门旁耳房内值班,随时向外和向内传话。门的西侧还有一个露出墙外特制的水槽——石流,府内规定挑水夫不得进入内宅,只把水倒入槽内隔墙流入内宅。 现在我们来到了前上房。这是孔府主人接待至亲和近支族人的客厅,也是他们举行家宴和婚丧仪式的主要场所。院内东西两侧各有一株茂盛的十里香树,每当春夏相交时节,洁白的花朵散发出阵阵清香,房前有一大月台,四角放着四个带鼻的石鼓,是当年府内戏班唱

一、常见的族谱格式 广东兴宁石卓欣辛卯年 欧式:又称瓜藤式、垂珠式,是北宋文学家欧阳修创立的。欧式世系表的特点是:世代直行下垂,世代间无横线连接,全部用竖线串连,图表格式也是由右向左排列的,主要是强调宗法关系。 优点:亲疏易辨。 缺点:无法提供个人详细信息;空白过多,纸张浪费大。 苏式:又称雁行式,是北宋文学家苏洵创立的。苏式的特点是:世代分格,由右向左横行,五世一表,用起来很方便。苏式中,每个世代人名左侧都有一段生平记述,介绍该人的字、号、功名、官爵、生辰年月日、配偶、藏地、功绩等。 优点:长幼易辨。 缺点:亲疏难别。 欧式苏式 ▲另外,通常修谱时采用苏式的,还会同时用上欧式。比如兴宁石氏四修谱即是前面采用苏式,后面还用了欧式。

欧苏混合式:此谱式采用世代分格,五世一表,直系长辈居上方,每个世代人名左侧都有具体记述,介绍该人生殁葬、功名职位、重大事件、配氏等。 优点:既容易辨别亲疏,又能同时方便地查看某人的详细资料。 缺点:十分浪费纸张。 流水式:此谱式不分格,不划线,对于某一上祖来说,先记述其本人的具体信息如生殁葬、配氏、功绩事业、子嗣等,接着记述其长子(长子无嗣则次子,类推)的具体信息,再接着是记述长子的长子……直至嫡长世系记载到某一特定的世代(如五代或十代),再换行记载长子的次子信息至前述的特定世代。如此类推。 优点:节约纸张。 缺点:世代不划一,体系不整齐;而且很多时候,某上祖的名讳要多次出现,给人一种比较啰嗦的感觉。 欧苏混合式流水式

宝塔式:顾名思义,就是将世代人名象宝塔一样,由上向下排列。 优点:家庭成员的亲疏、血缘关系表现的非常明了。 缺点:当家族发展到一定程度,就无法将世系在一张纸上画出;而且由于各支系子嗣多寡不一,难以保持图谱整体上的均衡,容易给人一种比较凌乱的感 觉,另外宝塔式图谱在附记履历时由于篇幅有限也受到较大的限制。 牒记式:不用横竖线连接世代人名间的关系,而是纯用文字来表述这种关系。每个人名下都有一个相关的简介。牒记式家谱类似于每位家庭成员的简历汇编,其起源大约是源于欧式图谱,大致相当于欧式图谱后面的传记部分。 优点:世系固定,依次分明;且较节约纸张。 缺点:上下代之间查找不太方便。 宝塔式 牒记式

第T06版中国家族血脉记忆

2012年12月15日刊号CN21-0001 T06 中国家族血脉记忆2012.12.15 星期六 一套完整家谱分为七大部分 □本报记者/张颖 上世纪70年代,美籍黑人亚力克斯·哈利经过实地寻访和查阅家谱档案,写成了世界名著《根》,掀起了世界性的“寻根热”。由此,“我是谁”、“我从哪里来”这样的问题变得不再可笑。其实,在中国,古人十分热衷于修撰家谱这项工作,依靠家谱所维系的家族血脉也因此更加清晰。在家谱中,中国人往往就能找到“我从哪里来”这个问题的答案。而且,经过修撰家谱等寻根活动,很多人都会发现,原来本人和悠远的某个地方竟有着千丝万缕的联系。通常情况下,一部较完整的家谱由以下几个部分组成:谱名、谱序、凡例、姓氏源流、世系考、世系表、人物传记、祠堂、坟茔、家规家训、恩荣录、像赞、艺文、纂修人名、领谱字号等。明代中后期是中国家谱体例演变与内容更新的一个重要分水岭,这之后一套家谱往往分为七项内容:姓氏源流、堂号、世系表、家训、家传、艺文著述、家谱图像。而且,家谱的叙述语言非常精炼,往往数百字就记录了人的一生。 家谱要先说明姓氏起源 上海市图书馆研究员、《中国家谱总目》作者王鹤鸣告诉记者,“姓氏源流”是家谱中的一项重要内容。“木必有本,水必有源,此万古不易

之常道也。不明其始,何以知祖之所出;不晰其流,何以知派之所由分。”王鹤鸣说,“源”是指一个家族的姓氏来源,也就是这个家族的得姓始祖、始祖、始迁祖的相关情况;“流”说的是家族迁徙、分支分流的情况。不过,“姓氏源流”也各不相同。有的说的是家族姓氏起源,有的讲的是家 族的迁徙情况。比如,在《龙池王氏续修宗谱》中,就记载了江西婺源王姓的起源问题,“开元初,柳冲与薛讷复加刊纂,考定二十六姓为国之柱,十六姓为国之宗,太原琅邪王在焉。王氏之先,出于周灵王太子晋之后,子孙多贤。”这段家谱中的记载说明,当地王姓的得姓始祖是周灵王太子晋的后人,同时也说明了王姓在唐朝具有崇高的地位。 还有家谱在记载姓氏来源的同时,介绍家族的迁徙和分流情况。安徽绩溪的《积庆坊葛氏族谱》就记载了葛氏家族迁徙安徽绩溪的经过。“葛本葛天氏之裔,后以国为姓,相传家江南句容。唐明宗时,名应祥公者,来任绩薄,长子武道公留居杨溪,历十二世至六二公,宋绍兴间迁居邑之西隅积庆坊右,子孙世业至今焉。”王鹤鸣解释说,葛氏这个家族从唐朝以来经历了数次迁徙,唐朝时居住在杨溪,经过十二代之后,宋朝时迁居到邑之西隅积庆坊右这个地方,并一直居住至今。由此可见,任何一个家族对待自己的祖宗源流的态度都是非常认真和严肃的。 堂号是寻根的重要线索 辽宁社科院历史研究所副研究员郑毅告诉记者,在家谱中,堂号是一个家族姓氏的特殊符号,它是一个姓氏或家族的标志和代表。通过它能显示一个家族姓氏的起源地,这也成为后代寻根问祖的重要线索。郑毅说,堂号名称以自创居多,多是依据郡号名或依据家族始祖或名人而创立,大多数的堂号体现的是一个家族的血缘关系或地域起源。 用郡号名命名的堂号体现的是家族的地缘关系,是以家族发祥地的郡名作为堂号。比如,诸葛氏系出葛伯,望于琅琊。因此,后来遍布各地的诸葛氏,绝大部分都世代沿用“琅琊”作为家族的堂号。以血缘关系命名的堂号,体现的是人们对血缘关系的重视。只要具有血缘关系,不同姓氏之间也会使用同一个堂号。比如,闽粤一带的“六桂堂”就是洪、江、汪、

安成水部刘氏丛桂支湖北干一、二河分派传递世系如下:1刘邦(汉高祖,汉室刘氏始祖)→2刘恒(汉文帝)→3刘启(汉景帝)→4刘发(长沙定王,长沙刘氏祖)→5刘苍(安成思侯,安成刘氏祖)→6刘自当(安成今侯)→7刘寿光(安成节侯)→8刘乔(字谙谷)→9刘巳(字正中)→10刘鼎(字宏大)→11刘信(字贵实)→12刘英(字志俊)→13刘睦(字必和)→14刘荣(字毓华)→15刘逸(字仲安)→16刘端(字开先)→17刘奇(字邦祥)→18刘允(字大信)→19刘歆(字子敬)→20刘宽(字文博)→21刘贞(字志正)→22刘淑(字从善)→23刘敬(字学恭)→24刘素(字慎素)→25刘聪(字懋明)→26刘昭(字成美)→27刘嵩(字中正)→28刘槐(字槐阴)→29刘效(字诚学)→30刘侃(字子刚)→31刘道(字明理)→32刘完(字守成)→33刘辟(字与开)→34刘锜(字宣器)→35刘删(字宜定)→36刘敏高→37刘微(字伯武)→38刘麒(字仲麒)→39刘仁(字学爱)→40刘顺(字承坤)→41刘正(字无佞)→42刘渔(字学渔)→43刘濂(字中清)→44刘聪(字叔明)→45刘止(字有德)→46刘游(字思游)→47良(字汝良)→48荆(字牧荆)→49得(字袭得)→50治(字文理)→51刘槐(字廷槐)→52刘闻→53刘登→54刘德言(字韶闻,894-974,水部刘氏祖)→55(1)刘税(字君彻,905(927?)—991,水部刘氏丛桂支1世祖)→56(2)刘承亮(字希明)→57(3)刘常(字景定,976年-1042年,山塘祖)→58(4)刘朝佐(字五峰)→59(5)刘武光(字则天)→60(6)刘淑仁→61(7)刘凌云(字太冲)→62(8)刘艮(字如山)→63(9)刘从善(字初迪)→64(10)刘守信→65(11)刘牧雍→66(12)刘正己→67(13)刘仲盛→68(14)刘文楚→69(15)刘止安→70(16)刘凤标→71(17)刘循节→72(18)刘合符→73(19)刘齐→74(20)刘斯太→75(21)刘秉辞→76(22)刘新鼎→77(23)刘玲→78(24)刘斌俊→79(25)刘授一→80(26)云字辈→81(27)冠字辈→82(28)冕字辈→83(29)辉字辈→84(30)先字辈→85(31)德字辈→86(32)采字辈→87(33)凤字辈→88(34)文字辈→89(35)章字辈→90(36)训字辈 炳嗣从之立诚希永世昌克培元自庆毓兆寿多康 体继尧传远天延汉绪长大龄宜作相鸿化保成章 魁锡维宗敬君兴以国光梦麟得玉树启彦建龙堂 锦殿怀绍冠华林淑正方学修先际佩志尚在观祥 汝萃钟奇俊家繁好善扬轩书同效伯廷献秉朝纲 陕西安康河南乡刘家湾的字辈是: 永继世友,怀后一单,祥云瑞日,启志承先. 光前裕后,繁衍万千,荣宗耀祖,续代相传.树德立业,举才选贤,恩泽久存,文明昌远 陕西刘氏的字辈是:福寿集广兆京宗世大昌文章增千古行义在庭扬作善承先德永延泽久 长观光辉上国积厚有馀芳 跟"世正"搭边的只有一个 重庆市开县刘氏:"万应文仲志,永福廷世正.继国泰启邦,荣华显宗裔.先积泽丕振,祖贵克武纯.立之本代德,秉章焕经馨." 、辽宁北镇满族一支刘氏家谱字派(部分) ……汝、应、学、养,名、显、文、登,清、时、懋、树,维、国、兴、宗。……

孔氏家谱考略 《孔子世家谱》是孔氏家族总谱,以其延时之长,纂辑之广被誉谱牒之冠,是世界上连续传承时间最悠久,记录最完整,资料最详谨,内容最广泛的家族谱牒。2005年,《孔子世家谱》被吉尼斯世界纪录列为“世界最长家谱”。 孔氏族谱虽然最早由孔子四十六代孙孔宗翰刊行于元丰八年,迄今已有九百三十三年,但是孔氏世系早已散见于各种史籍和官方谱碟及孔氏著述。如《左传》、《史记·孔子世家》、《汉书·孔光传》、《后汉书·孔僖传》、《后汉书》太子贤注、《南史·孔愉传》、《元和姓纂》、《新唐书·宰相世系表》,还有被裴松之《三国志注》和刘义庆《世说新语》所引用的《孔氏谱》及唐黄恭之《孔子系叶传》(今已亡佚)。孔氏家学著作《孔子家语》、《孔丛子》记载孔氏家学渊源和世系传承。 这些史料也同时佐证无论官修还是私修均有孔氏家谱历代相承并广泛流传。孔宗翰创刊孔氏族谱就是凭依家传古谱而作。但是此古谱只是记载袭封嫡长一系,所以他感叹“吾族家谱,但次承袭一人,疏略之敝,识者痛之。盖先圣之后,于今千五百余年,世有贤俊,苟非见于史册,即后世泯然不闻,是可痛也。”于是他搜集史料,汇集成册,“用广流传”。从前面史料内容看早期孔氏族谱并非仅仅限于袭封一系,而是记载很多旁系孔氏如《孔氏谱》载会稽孔氏,《宰相世系表》记有下博孔氏。 孔宗翰元丰谱之后,孔氏族谱刊修不断,如:南宋绍兴谱(南宗)、南宋景定谱(南宗)、元大德阙里世系图(北宗)、元天历谱(南宗)、元中兴重立宗支图(北宗)、元至正谱(南宗)、明洪武谱(南宗)、明成化谱(南宗)、明天启谱、清顺治谱、清康熙谱、清乾隆谱、民国谱直至2009年。另有收录孔氏世系和闻达子孙的《东家杂记》、《孔氏祖庭广记》、《阙里志》和《阙里文献考》。 纵览孔氏不同历史时期的家谱,从内容到体例是逐步发展,由简单粗略渐次充实完善,以致成为今日详尽完备的煌煌巨著,不愧为世界谱碟之冠。 下面就从家谱的名称、内容、体例、世系等方面对不同时期的孔氏族谱进行比较以说明孔氏族谱的演变发展脉络。 一、名称 孔宗翰元丰八年所纂孔氏族谱名为《阙里谱系》(一曰《阙里世系》)。阙里为孔氏祖居,所以往往用“阙里”代指孔氏家族或孔氏大宗。根据历代家谱序言可以看到《阙里谱系》一直沿用到元天历二年五十三代孔涛所续修的孔氏家谱(五十四代孔思模《东家举要序》言:“涛公乃祖述练塘旧谱,手编成书,锓梓以传,仍题曰《阙里谱系》。”)元至正五十四代孔思朴再次续修或仍然沿用《阙里谱系》(通议大夫兵部尚书鄱阳周伯琦谱跋云《阙里世谱》恐只是对孔氏族谱的通称,而非实际谱名。) 元延祐三年五十四代袭封衍圣公孔思晦作孔氏宗支图,命名为《中兴重立宗支图》,明洪武八年五十四代孔思模诚恐自己续修孔氏族谱有所僭越,题曰:《东家举要》。明朝成化谱封面题名已脱落,只用标贴曰“孔氏宗谱一本吏房发还毋错”,或其谱名为《孔氏族谱》。因其续修者未有再纂写序跋无从确认。 周洪才《孔子故里著述考》载明朝永乐七年五十九代衍圣公孔彦缙因有孔末后裔企图以伪乱真而再次刻立《孔氏世系》碑。《曲阜志》载明朝六十一代孔承懿续修家谱,名《孔氏新谱》,已亡佚。《阙里文献考·孔氏著述》称“厥后时有増辑,然书只抄录,未有刻本。” 明朝天启二年六十五代衍圣公孔胤植率六十一代孔弘颙、孔弘颢等刊印族谱,定名《孔氏族谱》。清朝雍正十年六十六代衍圣公孔兴燮与六十五代孔衍淳纂修族谱,依旧定名《孔氏

天下刘姓家谱介绍 先秦时期,刘姓是个小姓,特别是源出自尧帝后裔的汉家刘氏,在先秦时期更是默默无闻的家族。这个家族在当时有无族谱,就不得而知了。但作为刘姓大家族成员之一的姬姓刘氏,因为建立了刘子国,被封为公爵,是当时的王侯贵族之一,因而当时必定有由刘子国自己的史官或周王朝的史官编修的刘氏世系谱。因此,我们认为,刘姓的谱牒,最晚在周代就有了。公元前3世纪末,刘邦建立汉朝后,源出尧帝后裔的祁姓刘氏一跃而成为中华国姓。公元前200年,也就汉高祖刘邦七年,汉朝廷开始设立九卿一级的机构“宗正府”。宗正府的首脑“宗正”一官,必须由刘姓皇族成员担任,与其他外姓无缘。宗正的职责,就是专门负责皇族事务,包括记录皇室世系、编修皇家玉牒、每年修一次《诸王世谱》。祁姓刘氏家族的谱牒正式开始编纂,是现在可知的祁姓汉家刘氏的最早修谱历史了。终两汉时期四百多年,刘姓的谱牒应该是当时世界上最完备的谱牒。凡是皇族成员,都统一由国家登记在册,其传递世系,昭穆亲疏,自然都一目了然。东汉末年,天下易帜。刘姓的谱牒大都毁于战火,藏于宫中的玉牒不知去向,两晋南北朝时期,是刘姓开始私家修谱时期。由于当时的风气重视门第和出身,因而像当时的各大士族一样,当年的刘氏世家大姓,往往都修有自己的族谱。见

诸于文献记载的最早的刘姓族谱,是河南南阳《刘氏谱》, 当年裴松之在为《三国志》作注时也曾引用。现存最早的刘姓谱牒文献,是相传撰写于南朝大梁普通三年(520年)的一 编《刘氏族谱序》。隋唐时期,是中国谱学大发展的时期, 也是刘姓私家修谱的第一个高潮时期。唐代的刘姓谱牒,见于文献记载的有5种:刘知几的《刘氏家乘》(一作《刘氏家史》)15卷、《刘氏谱考》3卷、《刘晏家谱》1卷、《刘沆家谱》、《刘舆家谱》1卷,都见载于《新唐书·艺文志》。而实 际上,当时的刘姓族谱,要远比这多得多。欧阳修的《新唐书·宰相世系表》有关刘氏九大房的世系,就是在参考了唐代刘氏族谱的基础上编成的。宋元时期,刘姓修谱的现象更加普遍,源出匈奴的河南刘氏刘温叟家族,就有完整的族谱,记述了该家族自隋代到宋初五百多年的家族历史和世系传递。宋代著名学者屏山先生刘子翠所在的福建五忠刘氏家族,就曾派人前往发源地京兆访寻旧谱,编修新的《麻沙刘氏族谱》。但是,见于记载的宋元时期刘姓族谱仅刘复礼的《刘 氏大宗血脉谱》1卷。传世的宋元刘姓族谱则在国内暂时还没有发现,但宋元时人为刘姓族谱所作的谱序,则传世的很多。明清时期是中国刘姓修谱的高潮时期。现在存世的最早族谱,就是明朝时的刻本,但数量不多。据不完全统计,现在中国大陆地区已知的明本刘姓族谱仅有8部,其中最早的是明正德年间的《山阴刘氏宗谱》,藏在中国国家图书馆(原

冉氏族谱世系 冉氏族谱跟孔氏族谱一样,是至今保留最为完好的族谱之一,每一代男性后裔全部入谱,除了少数因战乱迁徙或者因灾避难无法取得联系的之外,没有任何的间隔和遗漏,辈分一点不乱,并且明确规定冉氏后裔决不允许通婚,包括冉氏子孙因出继他人而改姓的都有详细记载。 第二十八世冉季载,冉氏的得姓始祖。 第二十九世:冉羽叔,冉季载之子。 第三十世:冉贞,冉季载第一世孙,冉羽叔之子。 第三十一世:冉托,冉季载第二世孙,冉贞之子。 第三十二世:冉敏,冉季载第三世孙,冉托之子。 第三十三世:冉猛,冉季载第四世孙,冉敏之子。 第三十四世:冉辉、冉煌,冉季载第五世孙,二人为冉猛之子。公元前780年冉辉、冉煌遭幽王之乱,冉辉奔晋,居潞安汾洲,即今山西孝义县。冉煌奔鲁隐姓,居邾。鲁穆公改邾为邹,即今山东济南邹平县。此后,有十一代人名为讳无稽考。今查得一谱,对冉辉、冉煌后人有如下记载:冉辉裔孙:宗圣、廷宗,宗圣生:子从、子绅、子刚,子刚生:冉会、冉监。周敬王二年(公元前518年)冉会、冉监立登宣圣之门,登国朝。 第四十六世:冉崇圣,冉季载第十七世孙。 第四十七世:冉通灵,冉季载第十八世孙,崇圣之子。 第四十八世:冉岐文、冉岐武,冉季载第十九世孙,通灵之子。 第四十九世:冉相国,冉季载第二十世孙,岐文之子。 第五十世:冉圣起,冉季载第二十一世孙,相国之子。 第五十一世:冉文、冉横,冉季载第二十二世孙,圣起之子。 第五十二世:冉仲达,冉季载第二十三世孙,冉文之子。 第五十三世:秦始皇三十四年(公元前213年)秦始皇焚书坑儒,冉季友被迫离乡背井,避祸武陵,(今湖南省叙浦县)在湖南的溆浦等地繁衍、发展,后昌盛为当地大族,汉朝置为冉氏武陵郡,故冉氏后裔以武陵为其郡望堂号。嗣后冉玄诗云:“一自逃秦别是天,飞花不击武陵烟,灵源圣迹春常在,莫向渔郎浪说仙”。冉季友为武陵冉氏始祖。西汉时,汉高祖刘邦到孔子宅大牢祭礼,颁始天下:“凡圣贤之裔当返故里”。奉先以受赉予,祖冉进承王命而还东鲁。总谱载:始皇因李斯上言诸生不师今而学古,闻令下则各以其学议之,臣请史官非秦纪者皆烧之,人实之法。时候生卢生相与议始皇因亡去,始皇使御史案问诸生,除犯禁者四百六十余人皆坑之。咸阳长子扶苏谏曰:诸生皆诵法孔子,今上皆重法绳之,臣恐天下不安。不听,乃东行郡县,上邹峄山、封泰山、过阕里毁孔子故宫及诸弟子祠焚所著典籍,坑其业儒者并戮其子孙。故孔子与弟子后死者死逃者逃,皆无敢仍其姓氏者。噫厄矣哉!悲夫!周末,天下人多冒儒冠服者,鲁之儒冠服者十常八九,始皇至曲阜埋孔子及诸贤像,业儒者不辨真伪皆

編寫家族譜的傳統範本 (湘西北譚氏收藏彙編―冰雪) 家譜是一種特殊的文獻,亦稱祖譜、宗譜、族譜、世譜、支譜、系譜、統譜、家乘、私譜、譜傳等,新興的有譜志。自明清以來的家譜章節內容都大同小異,下麵以X氏家族最近一次修譜部分章節內容初稿作以介紹(詳細內容從略),如果其他X氏後裔對修譜感興趣,可互相交流續修家族譜和譜志事宜。 X氏家譜目錄 ―――――――――――――――――― ―――――――――――――――――― ―――――――――――――――――― 第一章、譜序: 譜序是每部家譜不可或缺的內容之一,家譜卷首應有數量不等的序文。譜序包括新序、舊序、闔家或某幾位族人撰寫的序和當時名流、族外人寫的贈序、客序,以及跋語等。譜序的內容主要是介紹家族世系淵源、傳承關係、修譜緣由和經過以及修譜任事人員等,是熟悉、研究一部家譜的直接切入點,是瞭解我X氏家族世系源流的重要資

料。主要說明了為什麼要進行此次修譜以及如何組織此次修譜等內容。 【續譜時間】年月日 【地點】XX省XX市XX縣XXX鎮XX村。 【續譜主持人】族長XXX及各支系長者等族人。 【執筆人】XXX等。 【說明】修譜小組說明: 《1》、據X年X月X日統計,XX村共有登記在冊人口XXXX人,其中X氏總人口XXXX人,占全村人口的XX.X%,其中本支系共有XX戶,人口XX人。戶口在外地、國外居住工作的人口約XX人,本支系合計有XXX人。(此處以此次修譜具體人口統計數字為准)自XX二年X氏始祖由XXXX縣XX遷徙到XX省XX縣XX莊(現XX市XX縣XXX鎮XX村)XX多年來,世代繁衍,根深葉茂,現已繁衍到了第XX代,現在是X世同堂。各分支系長者均參與了本次修譜事宜。 《2》、修譜有一個原則,即可以補敘、補遺、補新等,但不能對先人的修譜予以修改或評論,其目的是避免引起其支系後裔的異議,避免產生族群矛盾。 《3》、本次新修譜包括總目錄、正文、後記總共XXXX字(標點符

孔氏族谱的辈分说明 孔氏家族,作为“天下第一家”,是由同一始祖孔子繁衍下来的一个庞大家族。其中,衍圣公是孔子的嫡系后裔,世袭公爵,在家族中是大宗;其余旁系等则为小宗。 随着孔子后裔的不断繁衍,为数益众。为便于管理,在孔氏家族内部建立起了一整套组织系统。最初曾分为“五位”,后又分为“十二派”,到明清两代,发展到高峰时期,又增为60户。每户设有户头户举一至三人。清代嘉庆十年(公元1805年)《六十户户头户举点名清册》中一一列举了60户的名称,诸如:大宗户、道沟户、终吉户、栗园户、泗北户……等等。 这60户孔氏家族各设族长一人,负责管理全部孔氏族人,另设林庙举事一人辅佐族长。族长是由衍圣公在孔氏族人中检选的,在家族中德高望重,辈长年高。孔氏族人把族长的办事处叫做“族长衙门”,“族长衙门”和“知县衙门”、“百户衙门”、“管勾衙门”合称“孔府四衙门”。60户的户头户举则是“每户族众表率,必得老成持重,心地明白,衣冠整齐,为本户所钦服者,始克充选。” 曲阜的孔氏家族自分为60户以来,至清乾隆九年(公元1744年)修谱时,仅在谱的人数就多达2万多人,每户约有数百人不等,人数多的达千人以上,只有极少数户为数十人。孔府还要给族长约十

大亩土地作为养赡,户头户举也拨给二、三大亩作为养赡,外地的户头户举则“各赐衣巾,赏给劄付”。 孔子的家乡在曲阜,对于所有迁居外地的孔氏族人,均称做“流寓户”。孔氏的流寓户经过多年来的迁徙,已遍及全国,他们分布于浙江、江西、山东、四川、江苏、广西、福建、河北、安徽、岭南、湖南、山西、甘肃、吉林、青海、陕西、黑龙江、云南、贵州、湖北等20余省。这些流寓户在异地一般都是聚族而居。 孔氏家族还有一条规定,就是不准随意取名,要严格按照皇帝赐给的行辈取名。孔府曾专门颁布过《孔氏行辈告示》:“立行辈所以分尊卑,定表字所以别长幼。迩来我族人满数万丁,居连数百里。岂唯目不能偏识,而且耳不能遍闻。若无行辈则昭穆易紊,无表字则称谓不论。在前业经奉旨更定。今依所定吉字开列于后,凡我族人俱当遵照后开行辈,取名训字。有不钦依世次随意妄呼者,不准入谱。”孔氏行辈字,明洪武年间定十字(自五十六代至六十五代): 希(士)、言(伯)、公(文)、彦(朝)、承(永), 宏(以)、闻(质)、贞(用)、尚(之)、衍(茂)。 清乾隆五年(公元1740年)二月十七日定十字(自六十六代至七十五代): 兴(起)、毓(钟)、传(振)、继(体)、广(京),

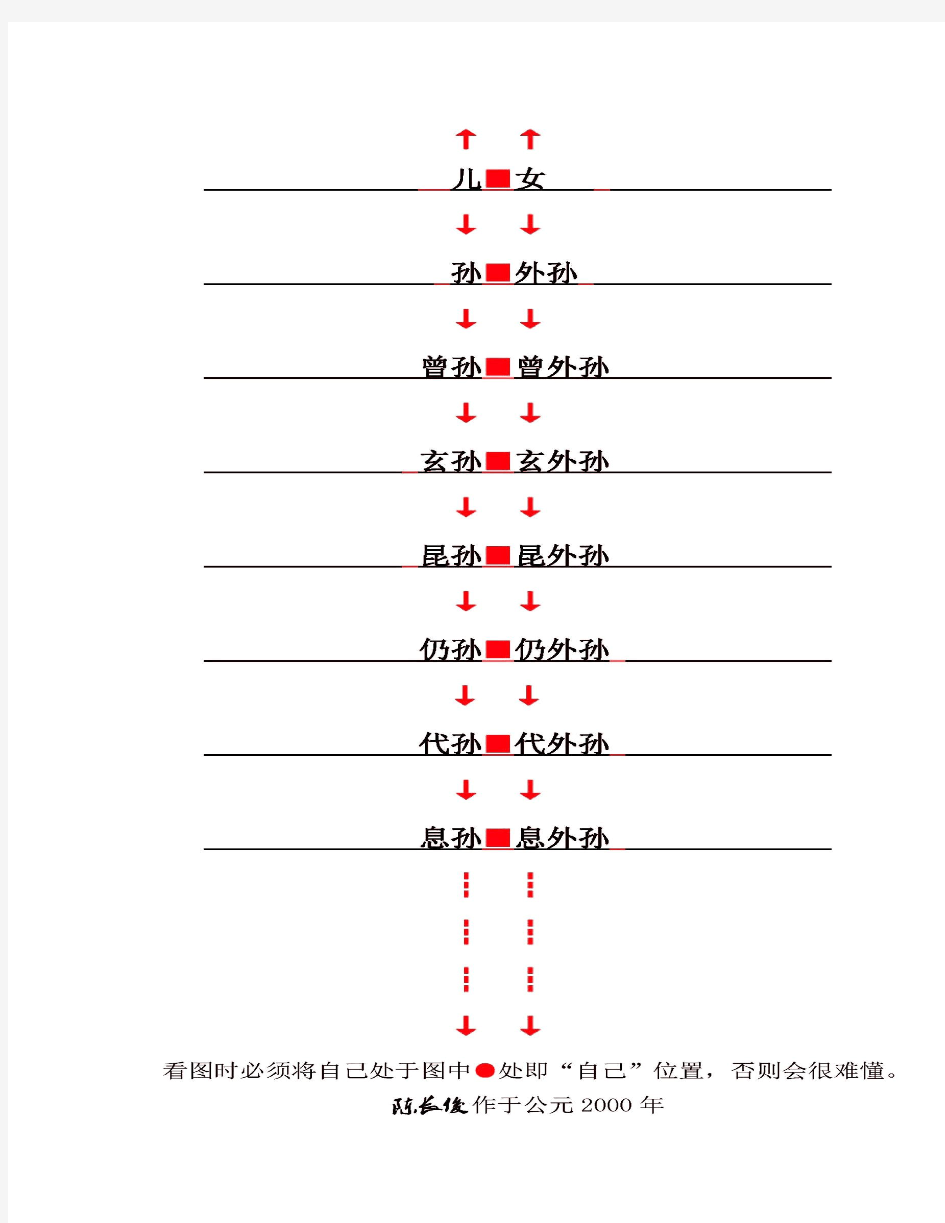

对自己的父母称父亲母亲(爸妈)。男的自称儿子;女的自称女儿。 称别人的父亲、母亲谓令尊尊翁和令堂老堂;对别人称自己的父亲、母亲谓家严家父和家慈家母。

对自己已故的父亲、母亲称考和妣;对别人称自己已故的父母谓先严先父府君和先慈先母。 对于后母称继母,其他如前。 对自己的祖父母称祖父祖母(爷爷奶奶)。男的自称孙或孙儿(孙子);女的自称孙女。 称别人的祖父、祖母谓令祖父和令祖母;对别人称自己的祖父、祖母谓家大父和家大母。 对自己已故的祖父、祖母称先大父和先大母,或者称王考和王妣。 对自己的曾祖父母称曾祖父曾祖母(太爷爷太奶奶)。男的自称曾孙;女的自称曾孙女。 称别人的曾祖父、曾祖母谓令曾祖和令曾祖母;对别人称自己的曾祖父、曾祖母谓家曾祖和家曾祖母。 对自己曾祖父母的父母称高祖父和高祖母,男的自称元(玄)孙;女的自称元(玄)孙女。 对父亲的兄嫂称伯父伯母(大爷大娘),对父亲的弟弟、弟媳称叔父叔母(叔叔婶婶)。男的自称侄;女的自称侄女。对父亲的姐妹、姐夫妹夫称姑姑、姑夫。 称别人的伯父母、叔父母谓令伯令叔令伯母令叔母;对别人称自己的伯父母、叔父母谓家伯家叔家伯母家叔母。 如果伯叔很多,称几伯几叔几伯母几叔母。(姑姑亦是) 对父亲的伯父母、叔父母称伯祖父叔祖父伯祖母叔祖母,男的自称侄孙或从孙;女的自称侄孙女或从孙女。 称别人的前面加一个令字;对别人称自己的前面加一个家字、舍字或敝字。 对同胞兄弟姊妹称兄弟姐妹或依排行加加一个几字。男女自称同理。对同族的兄弟姊妹称堂兄堂弟堂姐堂妹,也称叔伯兄弟姊妹,或依排行加加一个几字。男女自称同理。 称别人的兄弟姐妹前面加一个令字;对别人称自己的兄姐前面加一个家字,弟妹前面加一个舍字。男女自称同理。 对自己的配偶,男称女谓妻妻子贤内助,自称夫;女称男谓夫婿,自称妻妻子。 称别人的配偶,对男方可称兄道弟,对女方称嫂嫂夫人弟媳弟妹。如果兄弟姊妹较多,前面加一个排行位数。 对自己的子女称儿女儿,自称父或母。

mon arrière-grand-père

mes arrières-grands-parants ma arrière-grande-mère

mon arrièrebeau-grand-père

mes arrières-beaux-grandsparants

ma arrièrebelle-grande-mère

mon grand-père

mes grands-parants

ma grande-mère

mon beau-grand-père mes beaux-grands-parants

ma belle-grande-mère

mes cousins

mes oncles paternels mes tantes paternelles

mes petits-neveux

mes tantes P. mes oncles P.

mes neveux

mes cousines mes belles-cousines

mes beaux-tantes P . mes belles-oncles P.

mes beaux-oncles paternels mes belles-tantes paternelles

mes beaux cousins

mes beaux-neveux

mes beaux-petits-neveux

mes neveux

mon père ma mère

ma belle-soeur mes parents mon beau-frère

mon frère moi

ma soeur

mes petites-nièces

mes nièces

mes oncles maternels mes tantes maternelles

Mes tantes M. mes oncles M.

mes nièces

mon beau-frère ma femme

ma belle-soeur

ma belle-soeur mes beaux-parents

mon beau-frère

mon beau-père ma belle-mère

mes belles-nièces

mes belles-petites-nièces

mes beaux-tantes M . mes belles-oncles M.

mes beaux-oncles maternels mes belles-tantes maternelles

mes beaux neveux mes belles-nièces

le petit-fils la petite-fille

les petits-enfants

mon fils ma bru

mes enfants mes beaux-enfants

ma fille mon gendre

les petits-enfants

le petit-fils la petite-fille

mon arrière-petit-fils

mes arrières-petits-enfants

ma arrière-petite-fille

mon arrièrebeau-petit-fils

mes arrières-beaux-petitsenfants

ma arrièrebelle-petite-fille

【题名】刘氏族谱 【责任者】[作者不详] 【版本】民国32年(1943), 木活字本 【居地】湖南,岳阳,巴陵 【堂号】彭城堂 【先祖/名人】始迁祖:[宋]刘唐; 始迁祖:[宋]刘受 【摘要】始迁祖唐、受,南宋时自巴陵南冲古柏树坡迁居邑之公田。寻以金牛之变,唐於咸淳二年再徙居窑岭,而受仍居公田,遂衍为二派。存卷为墓图、图契、公田志仲公世系。 【索取号】5939/D 【题名】刘氏族谱 【责任者】[作者不详] 【版本】民国36年(1947), 木活字本 【居地】湖南,岳阳 【堂号】彭城堂 【先祖/名人】始祖:刘仲二; 先祖:刘福四; 先祖:[清]刘辛三; 先祖:[清]刘辛八; 先祖:[清]刘辛九 【摘要】始祖行名仲二,讳字、时代、居地均失记。子福四,生辛三、辛八、辛九,明清之际,三兄弟後裔陆续迁巴陵之高桥、大屋、塘觵、墩上、仙安桥、双港嘴等处。谱存序、契据、世系等。 【索取号】5872

《刘氏族谱》与刘备 李君鉴 刘备墓“成都说”、“奉节说”之争引出《刘氏族谱》现世。 自1986年《四川工人日报》刊登《刘备真墓可能在奉节》后,又经《文摘周报》转摘,一两年内,笔者收集到16种《刘氏族谱》。后从山西族谱研究中心及上海谱牒研究中心获悉:山西族谱研究中心收藏刘氏族谱几百册;上海谱牒研究中心收藏刘氏族谱几百部。 刘姓是中国人口最多的大姓之一,位列李、王、张后,居第四位。刘姓能够成为一个大姓,主要因为刘氏起源早,历史上作为一个“国姓”时间长,望族多,分布广,赐姓、改姓、少数民族从附姓多的缘故。 根据《左传》、《汉书》、《唐书》、《通志》等史书记载,刘姓起源主要有五个支系: 一、以国为氏,即祁姓之刘。源出帝尧陶唐氏,陶唐氏之后受封于刘国(今河北省唐县),因以为氏。 二、以邑为氏,即姬姓之刘。西周时,成王封王季之子于刘邑(今河南省偃师县西南,旧有地曰刘亭), 其子孙遂以邑为氏。 三、匈奴族从母姓刘。西汉初年,汉高祖刘邦对少数民族采取和亲政策,以宗室女嫁给强盛的匈奴部族单于冒顿为妻,匈奴习俗,贵族皆从母姓。史载东郡、河南、雕阴三族刘氏俱出匈奴。“五胡”时汉国 的建立者刘渊就是匈奴的贵族。 四、赐娄氏为刘姓。汉初,齐人娄敬在洛阳向刘邦献西都关中之策,高祖赐姓刘,遂改名刘敬,子孙 以刘为氏。 五、赐项氏为刘姓。刘它,原项氏,汉初赐姓刘,子孙因之。 《宛委余编》曰:“大约得姓之贵,无过于刘。汉四百余年,至昭烈父子,二十二帝。其间真王代传以千计,列候以万计。南宋九帝,五代汉二帝,北汉三帝,刘渊、刘曜无论也。故非他姓可拟。”又说:“刘二十五望,彭城为贵”。中国历史上的王朝和政权中,以刘姓为最多,历时也最久,先后有西汉、东汉、蜀汉,“五胡”十六国时的汉、越、南朝宋、五代后汉、南汉、北汉、南宋建炎四年金册封的大齐等,共历时六百五十年。这是刘姓能够成为大姓的重要条件和主要原因,也是所传《刘氏族谱》中为什么彭城堂刘氏族谱占多数的原因。笔者所搜集到的16种族谱即全出于彭城刘氏。 16种《刘氏族谱》简介 16种刘氏族谱指重庆市奉节高雅手写本《刘氏族谱》;四川自贡手写本《刘氏总大族谱》;四川江津石印本《刘氏考订族谱》;奉节兴隆庙湾刻本《彭城堂刘氏族谱》;奉节甲高杨坪、吐祥青龙手写新本《彭城堂刘氏族谱》;四川沐川手抄本《彭城宗谱》;四川犍为石印本《刘氏纂刻族谱》;四川资中手抄本《刘氏族谱》;四川三台县《刘氏圣宗谱》;四川壁山旧本《刘氏族谱》;壁山新本《刘氏族谱》;四川内江《刘氏族谱》;重庆城口绢写《刘氏族谱》;重庆江北石印本《刘氏族谱》;湖北嘉鱼《刘氏宗谱》;成都武侯祠台湾华侨刘天注捐赠《刘氏大宗族谱》。其中城口、重庆江北、湖北嘉鱼、成都武侯祠4种刘氏族谱只略知一点线索。笔者曾对其余12种族谱作过初步研究,现将笔者了解的情况介绍如下。 一、12种刘氏族谱均记载该刘氏后裔系祁姓之刘,以国为氏。发枝彭城,是中山靖王刘胜后代。 奉节兴隆庙湾《彭城堂刘氏族谱》,清同治十二年(1873)安定堂刻本,仅存第一册,线装。长44厘米,宽23厘米,共24页。其中最后两页系后人毛笔字补写。书皮为较硬的同色纸,上有书签。扉页为黄裱纸。“彭城堂”三字横排,下竖写“刘氏族谱”,左侧写“大清同治十二年续修族谱世系公立”。版面设计:有外粗内细文武边栏,天头、地脚为双龙,龙头朝向版心。版心有双鱼尾,上部分题写“刘氏族谱”,中间题写卷次内容,页数。下部分题写“彭城堂”。奉刘备为一世祖。第一册有祖莹形图,刘氏宗祠、祠