《茶树病虫害防治技术》课程标准

课程名称:茶树病虫害防治技术计划学时:72

课程类型:专业必修课课程性质:专业课

适用专业:茶叶生产加工技术

制订人:热作系

制订时间:2012年5月

审定人:茶叶生产加工技术专业组

修订时间及次数:2010年 11月10 日第 3 次修订

修订人:茶叶生产加工技术专业组

一、课程性质和任务

茶树病虫害防治技术是为茶叶生产技术专业开设的专业课。课程内容主要讲述茶叶病害的概况、症状特点,病原特征、发生流行规律,综合防治措施与策略;害虫的为害症状、形态特征、生活习性,综合防治措施与策略。利用实验和实践教学,培养学生识别病害和害虫的能力。通过分析各种病害、害虫的发生特点,引导学生运用已学的病虫害防治学的基本原理,去思考综合防治在生态农业、无公害生产和农业可持续发展中的重要性。

二、课程特色

本课程是茶叶生产技术专业培养目标而设立的专业课,是一个实践性很强、紧密联系生产实际的课程。教材内容包括茶叶病害、茶叶虫害两大部分;前部分除介绍病害、虫害、农药、植保机械的基础知识,后部分着重讲授茶树病虫害种类、症状、发生规律和防治方法。本课程突出实用性和技术性,必须加强实验、实习等实践环节教学,通过把学到的理论知识应用到生产实践中去,进一步巩固专业知识。

三、知识能力培养目标

(一)基本知识

茶叶病虫害防治技术是一门重要的理论联系实际的课程。通过本课程的学习,要求学生掌握茶叶病虫害防治学实验的基本理论、基本知识,以及研究茶叶病虫害的一些基本方法和基本技能,并运用这些方法和技能去研究具体作物病虫

害发生发展规律和防治方法。为拓宽学生的知识面,增加了一些热带作物,每种作物又有多种病虫害。因此,要选择有代表性的重要病虫害,讲深讲透,达到触类旁通、举一反三的目的。

(二)应用能力

培养学生用茶叶病虫害防治学的基本原理,去思考综合防治在生态农业、无公害生产和农业可持续生产中如何运用。

(三)自学能力

除了要求学生上课一定要认真听课、研读教材外,还要求学生课外多到图书馆阅读有关参考资料,拓宽自己的知识面和到生产第一线进行实地学习和考察,把课堂上的理论知识和实际相结合,学会更好的运用所学知识。

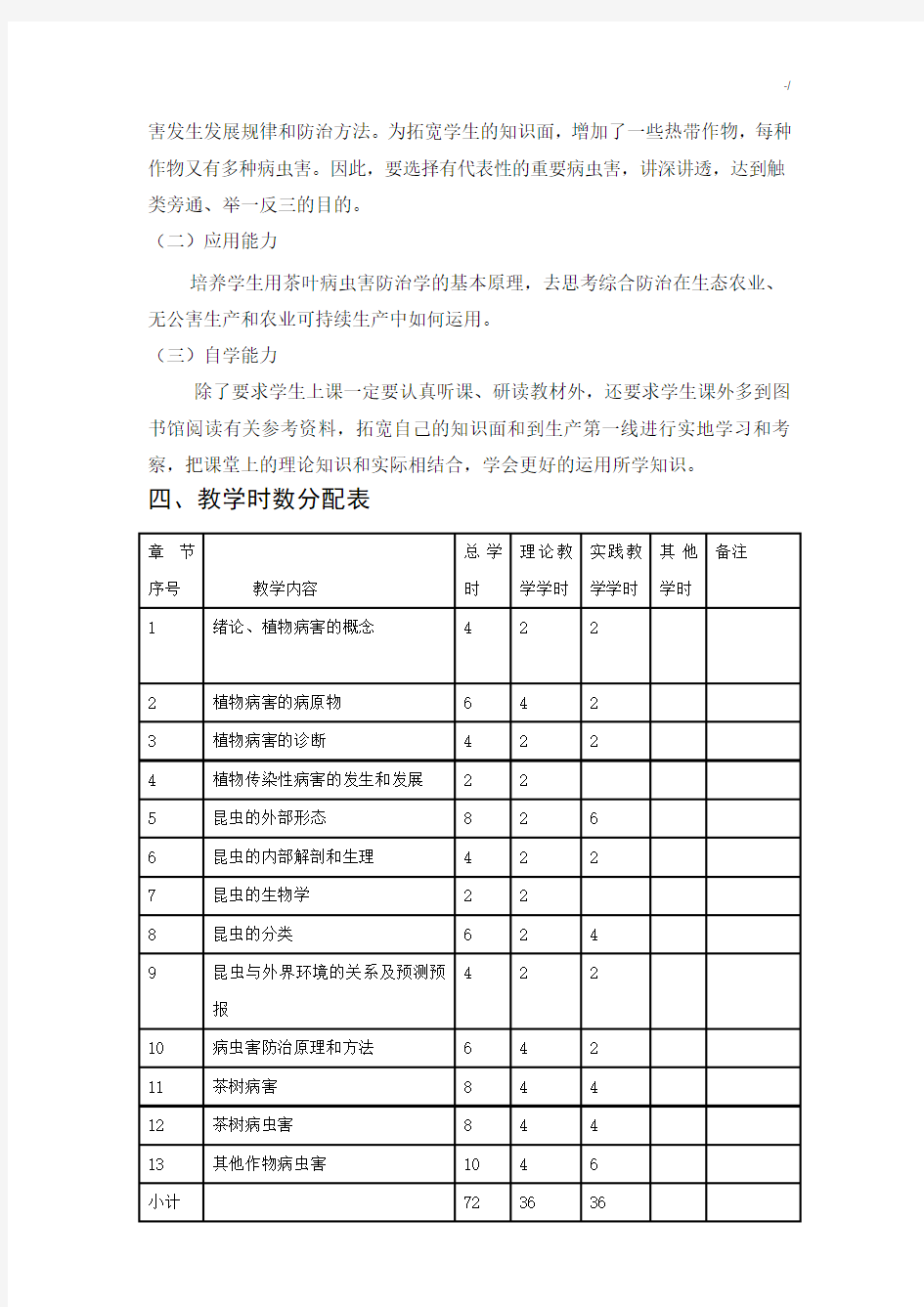

四、教学时数分配表

五、教学内容

绪论

第一章植物病害的概念

(一)教学目的和要求

了解植保在茶叶生产中的地位和重要性,明确茶树病虫害防治的性质和任务;明确植物病害的概念,并学会区分病状和病征类型;掌握植物传染性病害发生和流行的条件

(二)教学重点难点

病状和病征类型的识别,植物传染性病害发生和流行的条件。

(三)基本要求

要求学生了解茶树病虫害对茶树的危害性,进一步认识到防治病虫害对茶叶生产的重要性,为今后如何防治病虫害的学习打下良好基础;掌握植物病害发生和流行的基本条件,症状的类型。

(四)教学建议

利用标本、彩图、多媒体,利于学生记忆和理解。

(五)教学内容

绪论

1、茶叶生产技术病虫害防治在生产中的地位和重要性

2、我国植保科学的进展和现况

3、茶叶病虫害防治学的性质和任务

第一章植物病害的概念

1、植物病害的定义

(1)植物病害与伤害的区别

2、植物病害的症状

(1)病状的类型

(2)病征的类型

3、植物病害发生的基本条件

4、植物病害流行的基本条件

5、植物病害的分类

第二章植物病害的病原物

(一)教学目的和要求

明确植物病原真菌、细菌、病毒、线虫、寄生性种子植物的一般性质;掌握真菌、细菌、病毒病害、线虫、寄生性种子植物、非传染性病害的特点及识别方法。

(二)教学重点难点

重点掌握病原物真菌、细菌、病毒、线虫、非传染性病害的特点和识别方法,难点病害的识别。

(三)基本要求

要求学生掌握真菌、细菌、病毒、线虫、非传染性病害的特点。

(四)教学建议

教学过程中结合标本、挂图、彩图进行讲解,利于学生能进一步了解真菌、细菌、病毒、线虫、非传染性病害的特点。

(五)教学内容

1、真菌

(1)真菌的特征

(2)真菌的主要类群

(3)真菌病害的特点及识别方法

2、病毒

(1)病毒的生物学特性及本质

(2)病毒的侵入、复制和运转

(3)病毒病害的特点及识别方法

3、细菌

(1)真菌的特征

(2)真菌的主要类群

(3)真菌病害的特点及识别方法

4、线虫

(1)线虫的一般性状

(2)线虫的主要类群

(3)线虫病害的特点及识别方法

5、寄生性种子植物的特性

(1)寄生性

(2)常见的寄生性种子植物的特性

6、非传染性病害的病原

第三章植物病害的诊断

(一)教学目的和要求

知道病害诊断的步骤方法;掌握病害诊断的方法

(二)教学重点难点

病害诊断的方法。

(三)基本要求

要求掌握植物传染性病害病原的鉴定方法。

(四)教学建议

教学过程中与实验课相结合,使学生明确鉴定病原的过程。

(五)教学内容

1、植物病害的诊断的步骤和方法

(1)田间症状观察

(2)病原鉴定

①生理病害的病因诊断

②传染性病害的病原鉴定

2、诊断应注意的问题

第四章植物传染性病害的发生和发展

(一)教学目的和要求

掌握病原物的侵入途径、侵入期、潜育期的环境条件;知道病害的侵染过程、寄生性、致病性;掌握病害的侵染循环

(二)教学重点难点

重点掌握病原物的寄生性、专化性、致病性和寄主植物的抗病性;病原物的侵入途径;病原物的越冬或越夏场所及传播方式。难点植物病害的预测分析。

要求掌握病原物的侵入途径;病原物的越冬或越夏场所及传播方式。(四)教学建议

利用对比的方式讲解内容,便于学生记忆。植物病害的预测分析与实验课相结合。

(五)教学内容

1、病原物与寄主植物的关系

(1)病原物的寄生性、专化性、致病性

(2)病原物的寄生性和致病性的变化

(3)寄主植物的抗病性(避病、抗病、耐病、免疫)

2、植物病害的侵染过程

(1)侵入期的侵入途径及影响侵入期的环境条件

(2)潜育期的特点及影响潜育期的因素

(3)发病期

3、植物病害的侵染循环

(1)初侵染和再侵染

(2)病原物的越冬或越夏场所

(3)病原物的传播方式

4、植物病害的预测

(1)预测的理论基础

(2)预测的类型

(3)预测的方法

第五章昆虫的外部形态

(一)教学目的和要求

掌握昆虫的特征;知道触角、口器、足、翅的组成和类型;学会分辨触角、口器;掌握咀嚼式、刺吸式口器为害状

(二)教学重点难点

重点掌握昆虫纲的特征,昆虫的触角、翅、足的类型。难点昆虫的触角、翅、足类型的区分。

要求掌握昆虫纲的特征;学会区分昆虫常见的触角、翅、足的类型。(四)教学建议

利用标本、彩图、多媒体,利于学生记忆和理解。

(五)教学内容

1、昆虫的外部形态

(1)昆虫的头部

(2)昆虫的胸部

(3)昆虫的腹部

(4)昆虫的体壁

第六章昆虫的内部解剖和生理

(一)教学目的和要求

掌握昆虫的消化系统、呼吸系统、排泄系统、神经系统及生理特点和昆虫的系统与防治的关系

(二)教学重点难点

重点掌握昆虫的消化系统、呼吸系统、排泄系统、神经系统及生理特点。难点昆虫消化系统、呼吸系统、神经系统对杀虫剂的影响。

(三)基本要求

要求掌握昆虫的消化系统、呼吸系统、排泄系统、神经系统及生理特点。知道昆虫消化系统、呼吸系统、神经系统对杀虫剂的影响。

(四)教学建议

讲授时与实验解剖课相结合,有助于学生理解和记忆。

(五)教学内容

1、昆虫内部器官和生理系统的位置

2、体壁及其衍生物

3、昆虫的消化系统及生理

(1)昆虫的消化吸收及营养

4、昆虫的排泄系统及生理

5、昆虫的呼吸系统及生理

6、昆虫的神经系统及生理

(1)杀虫剂对神经系统的影响

7昆虫的生殖系统及生理

(1)雌性生殖系统的基本构造

(2)雄性生殖系统的基本构造

8、昆虫的循环系统及生理

9、昆虫的激素和外激素

第七章昆虫的生物学

(一)教学目的和要求

掌握昆虫的繁殖方式、发育和生物学;知道羽化、孵化、雌雄两性、变态、世代、生活史的概念;学会分辨昆虫的各个发育期。

(二)教学重点难点

重点掌握昆虫的生殖方式、发育及生物学。难点昆虫的生物学。

(三)基本要求

要求掌握昆虫的发育及生物学。

(四)教学建议

利用标本、彩图、多媒体,利于学生记忆和理解。

(五)教学内容

1、昆虫的生殖方式

2、昆虫的发育与变态

3、成虫的生物学

4、世代和年生活史

5、休眠和滞育

6、昆虫的行为习性

第八章昆虫的分类

(一)教学目的和要求

掌握昆虫的主要目科的特征;学会识别茶叶生产技术中的常见昆虫。(二)教学重点难点

重点掌握直翅目、同翅目、半翅目、鞘翅目、鳞翅目、农业螨类等特征及主要昆虫

(三)基本要求

要求掌握昆虫的主要目科,并学会识别茶叶生产技术中常见的昆虫。(四)教学建议

利用标本、彩图、多媒体,利于学生记忆和理解。

(五)教学内容

1、昆虫分类的原理及意义

2、茶叶生产技术昆虫主要目科

(1)等翅目的特征及主要昆虫

(2)直翅目的特征及主要昆虫

(3)同翅目的特征及主要昆虫

(4)半翅目的特征及主要昆虫

(5)鞘翅目的特征及主要昆虫

(6)鳞翅目的特征及主要昆虫

(7)缨翅目的特征及主要昆虫

(8)双翅目的特征及主要昆虫

(9)膜翅目的特征及主要昆虫

3、农业螨类

第九章昆虫与外界环境的关系及预测预报

(一)教学目的和要求

掌握影响昆虫种群数量的主要因素和害虫预测预报的方法

(二)教学重点难点

重点掌握害虫的预测预报方法,难点预测预报方法的运用。

(三)基本要求

要求学会害虫的预测预报方法的运用。

(四)教学建议

理论授课与实践课相结合,培养学生的运用知识的能力。

(五)教学内容

1、气候条件对昆虫的影响

2、土壤对昆虫的影响

3、昆虫的食物和天敌

4、害虫的预测预报方法

第十章茶树病虫害综合防治与无公害茶叶生产

(一)教学目的和要求

理解有害生物是农业生态系统中的组成部分,指出在有害生物综合治理中强调自然因素控制作用的必要性和可能性,说明有害生物综合治理的基本原理。明确植物检疫、农业防治、生物防治、物理机械防治和化学防治的利弊和农业防治的理论基础,能够选择符合有害生物综合治理(IPM)策略的防治方法。(三)教学重点与难点

有害生物综合治理的基本原理和各种防治方法的利弊。无公害茶叶生产与茶叶农药残留控制。

(三)基本要求

要求掌握茶树病虫害的主要措施,并能实施。

(四)教学建议

利用标本、彩图、多媒体、实作。

(二)教学内容

第一节病虫害综合防治的概念、基本原理和主要方法

1、病虫害综合防治的概念,基本原理。

2、植物检疫:植物检疫的概念、意义。植物检疫对象确定的原则。植物检疫法规及现状。

3、农业防治:栽培措施及育种途径防治害虫。农业防治的利弊。

4、生物防治:生物防治的优缺点。生物防治举例。

5、物理防治:物理防治原理及有效防治方法。

6、化学防治:化防原理。

7、综合防治方案的设计。

第二节无公害茶叶生产与茶叶农药残留量控制

1、无公害茶叶生产和清洁生产的理念。

2、无公害生产的内涵与发展无公害茶叶生产的意义。

3、我国茶叶农药残留量现状与成因。

4、安全合理使用农药,控制茶叶农药残留量。

5、茶园常用农药介绍。

6、农药基本知识:农药的分类依据和主要类别,农药剂型及使用方法,农药的毒性、毒力、药效和持效及安全间隔期概念。

7、常用杀虫、杀菌、杀螨剂介绍。

第十一章茶树病害

(一)教学目的和要求

了解茶叶生产中主要病害的种类及分布为害情况。掌握主要病害的症状识别、病原鉴定、发生规律、预测预报及综合防治技术。

(二)教学重点难点

重点掌握茶树各病害的诊断要点,病原物特性,病害的循环及防治措施和害虫的为害性、生活习性及防治措施。

(三)基本要求

要求掌握茶树常见病害的识别,了解病害的危害情况、病害的循环特点,掌握当前的主要防治措施及存在的问题。

(四)教学建议

利用标本、彩图、多媒体,利于学生记忆和理解。

(五)教学内容

第一节叶部病害

叶部病害:茶饼病、茶芽枯病、茶白星病、茶圆赤星病、茶云纹叶枯病、茶轮斑病、茶炭疽病、茶赤叶斑病的症状识别、病原鉴定、发生规律、预测预报及综合防治技术。

第二节枝干部病害

枝干部病害:茶枝梢黑点病、茶膏药病、茶红锈藻病、地衣和苔藓、茶菟丝子的症状识别、病原鉴定、发生规律、预测预报及综合防治技术。

第三节根部病害

根部病害:茶苗根结线虫病、茶苗白绢病、茶苗根癌病、茶紫纹羽病的症状识别、病原鉴定、发生规律、预测预报及综合防治技术。

第十二章茶树害虫

(一)基本内容

茶树害虫

主要讲授茶树的叶蝉、蚜虫、盾蝽、天牛等害虫的为害性、生活习性、发生规律、预测预报及综合防治技术。

(三)教学重点与难点

食叶害虫中尺蠖类(茶尺蠖)、毒蛾类(茶毛虫)、卷叶蛾类(茶小卷叶蛾和茶卷叶蛾)、食叶性甲虫(茶丽纹象甲),刺吸害虫叶蝉类(假眼小绿叶蝉)、蚧类、粉虱类(黑刺粉虱)、蜡蝉类的为害特点、发生规律及预测预报、综合防治措施。

(三)基本要求

要求掌握茶树常见害虫的识别、害虫的生活习性,掌握当前的主要防治措施及存在的问题。

(四)教学建议

利用标本、彩图、多媒体,利于学生记忆和理解。

(一)教学目的和要求

了解茶叶生产中主要虫害的种类及分布为害情况。掌握主要虫害的识别、(二)教学内容

第一节食叶性害虫

食叶性害虫:尺蠖类、毒蛾类、刺蛾类、蓑蛾类、卷蛾类、其它蛾类、食叶性甲虫等的为害特点、发生规律及预测预报、综合防治措施。

第二节刺吸式害虫

刺吸式害虫:叶蝉类、蚧类、粉虱类、蜡蝉类、蝽类及其它刺吸食害虫的为害特点、发生规律及预测预报、综合防治措施。

第三节钻蛀性害虫

钻蛀性害虫:蛾类、甲虫类及其他蛀干蛀根害虫的为害特点、发生规律及预测预报、综合防治措施。

第四节地下害虫

地下害虫:金龟甲类、蟋蟀类、白蚁类等的为害特点、发生规律及预测预报、综合防治措施。

第五节螨类

螨类的为害特点、发生规律及预测预报、综合防治措施。