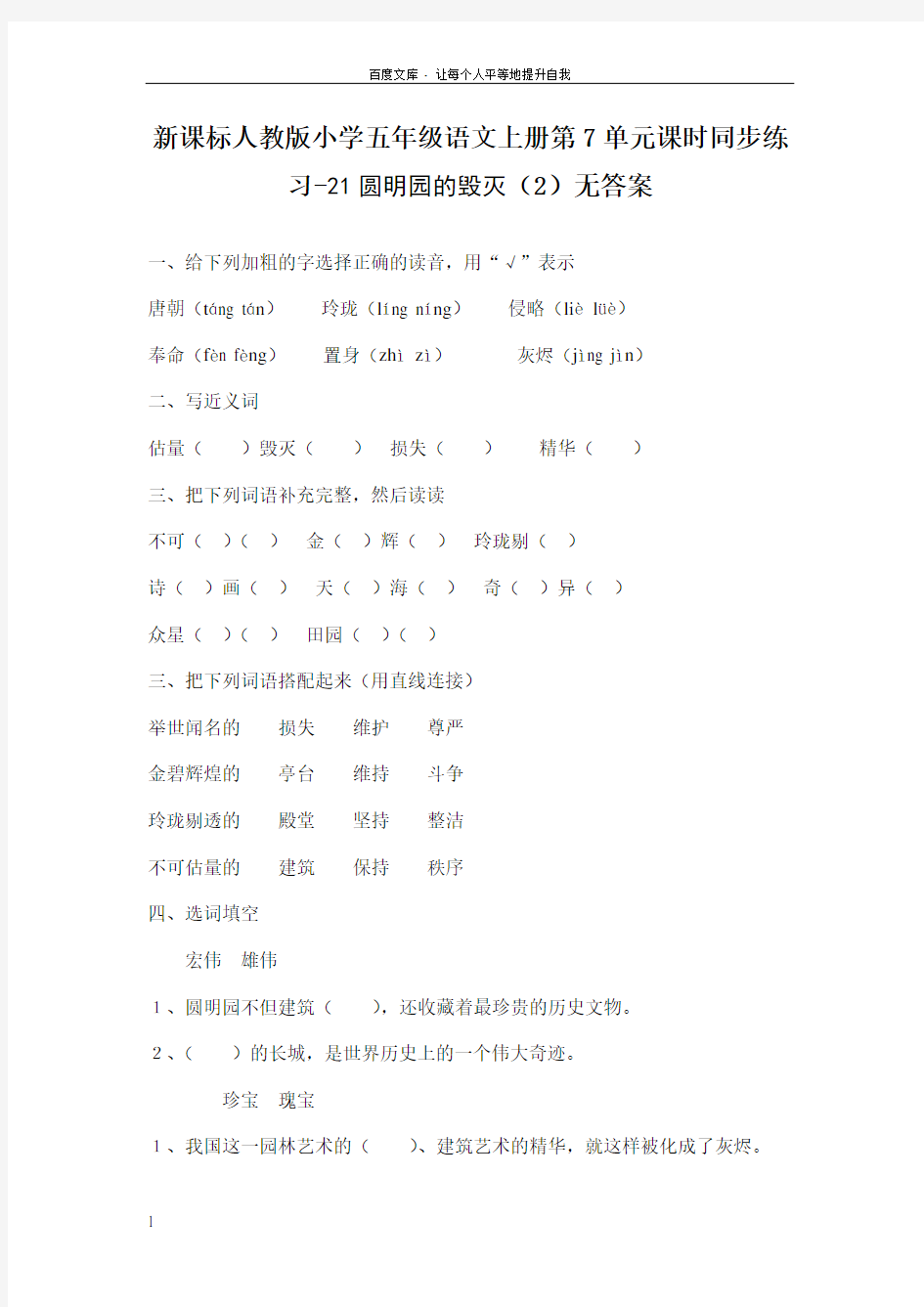

新课标人教版小学五年级语文上册第7单元课时同步练习-21圆明园的毁灭(2)无答案

一、给下列加粗的字选择正确的读音,用“√”表示

唐朝(táng tán)玲珑(líng níng)侵略(lièlüè)

奉命(fèn fèng)置身(zhìzì)灰烬(jìng jìn)

二、写近义词

估量()毁灭()损失()精华()

三、把下列词语补充完整,然后读读

不可()()金()辉()玲珑剔()

诗()画()天()海()奇()异()

众星()()田园()()

三、把下列词语搭配起来(用直线连接)

举世闻名的损失维护尊严

金碧辉煌的亭台维持斗争

玲珑剔透的殿堂坚持整洁

不可估量的建筑保持秩序

四、选词填空

宏伟雄伟

1、圆明园不但建筑(),还收藏着最珍贵的历史文物。

2、()的长城,是世界历史上的一个伟大奇迹。

珍宝瑰宝

1、我国这一园林艺术的()、建筑艺术的精华,就这样被化成了灰烬。

2、辽阔的海底蕴藏着数不尽的()。

五、缩句

1、圆明园是一座举世闻名的建筑、艺术宝库。

___________________________________________________

2、圆明园的残垣断壁是我国近代一段受屈辱历史的见证。

___________________________________________________

六、按课文内容填空

1、说圆明园是“园林艺术的瑰宝,建筑艺术的精华”是因为它不仅有民族建筑风格的______、______、_______、_______,有仿照各地名胜建造的___、_______、_______、_______,有根据古代诗人诗情画意建造的____________、________,还有_____________________。

2、说圆明园是“当时世界上最大的博物馆、艺术馆”是因为它收藏有上自先秦时代的_______________,下至唐_______、_______、_______、_______历代_______、_______。

3、圆明园是在_____年___月_____日至_____日被_________、_____侵略者毁灭的。他们闯进圆明园,先是掠走______,接着毁坏_________的,最后放火_____________________。

4、本文介绍了圆明园是____________、____________,是__________以及它被_______________的经过。

七、我爱阅读?阅读短文,完成练习:

继续往前走,我眼前一亮。啊,福海真美呀!湖水环绕着一个小岛,碧水又在群山之中。小岛的中央有不少的亭台楼阁,显得典雅美丽。湖水(),像一块晶莹透亮的水晶石;湖水平静极了,像一面光亮的明镜;湖水青绿,又好似

一块无瑕的翡翠。湖水映着蓝天,好像一条艳丽的蓝纱巾,映在水中的山、阁、桥、树就像纱巾的点点花纹。群山就像个大托盘,托着湖水这块美丽的翡翠。那小岛好像翡翠中间镶嵌着一颗光彩照人的珍珠,群山上的青松好像是卫护托盘、翡翠、珍珠的钢铁战士。那一座座小桥就像一条条翡翠上的彩带,与群山相连,微风吹过,湖水泛起鱼鳞似的花纹,一闪一闪的。阳光照在上面,万点金光,()。湖水映照着怪石丛林,鸟语花香。苍松挺立的群山环绕着()、赛过珍珠的湖光水岛。这里湖映山、山环水,一片湖光山色,真是()。

1、从下列词语中选择恰当的填入文中的话号内,再依次写在横线上。

美不胜收清澈见底景色宜人灿烂夺目

①________②________③________④________

2、作者写福海公园的美,首先写了湖水的三个特点:()、()、();接着写了映在湖水中的像蓝纱巾的(),像点点花纹的()、()、()、();然后写了湖周围的(),湖中小岛像();最后写了阳光照在水面的景色,通过描写这些景物,抒发了作者()。

3、用“︱”将短文分为三层,并概括层意。

___________________________________________________

___________________________________________________

______________________________________________________

部编版(新课程标准)五年级上学期语文第21课《圆明园的毁灭》同步练习姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________ 一、xx题 (每空xx 分,共xx分) 一、基础运用 1.看拼音,写词语。 gū liang sǔn shī diàn táng xiāo huǐ ________ ________ ________ ________ guī bǎo huī jìn líng lóng tī tòu bǎo lǎn ________ ________

________ ________ 2.给形近字组词 损________ 莱________ 销________ 杭________楼________ 捐________ 菜________ 锁________ 抗________搂________ 3.按意思写词语。 ①全世界都知道。形容名望极大。________ ②群星环绕着月亮。比喻许多东西围绕着一个中心。________ ③形容器物精致通明,结构细巧。________ ④熔化毁掉;烧掉。________ 4.把下列词语搭配起来。 5.查字典填空。 (1) “辱”用部首查字法,应查________部,再查________画。用音序查字法应查音序________,再查音节 ________,组词________ (2) “掠”用部首查字法,应查________部,再查________画。用音序查字法应查音序________,再查音节 ________,组词________ 6.给划线字选择正确的读音。 唐朝(táng tán)________ 雄伟(xióng xóng)________ 侵略(liè lüè)________ 奉命(fèn fèng)________ 置身(zhì zì)________ 瑰宝(guī kuī) ________ 7.按课文内容填空。 《圆明园的毁灭》描述了圆明园昔日________和________的景象,表达了作者对祖国灿烂文化的________、对侵略者野蛮行径的________,激发学 生________、________的责任感和使命感。 8.补写词语。 举世________名众星________月金________辉煌玲________剔透 天南________北奇珍________宝不可________量风景名________ 9.找出词语中的错别字并改正。 厅台楼阁________山乡村也________平胡秋月________ 雷锋夕照________ 蓬莱谣台________ 武棱春色________诗情画义________ 金璧辉煌________ 10.选词填空。

第21课《古诗三首》课文解读 山居秋暝(míng) [唐] 王维 (首联)空山/新雨/后,天气/晚来/秋。(颔联)明月/松间/照,清泉/石上/流。(颈联)竹喧/归/浣女,莲动/下/渔舟。(尾联)随意/春芳/歇,王孙/自/可留。 本诗是五言律诗,诗人在山中隐居是所做。 这首诗写的是诗人在秋天傍晚于山间所见景物的感想。读时注意第三联中的“归”和“下”字的停顿。及最后一联中“自”的停顿。 作者简介:唐代著名诗人、画家。字摩诘,号摩诘居士,曾任尚书右丞,世称“王右丞”,有“诗佛”之称。北宋苏轼说曾赞:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画 中有诗”。 注释:【空山】空旷、寂静的山野。【暝】日落时分,天色将晚。 【新】刚刚。【竹喧】竹喧:竹林中笑语喧哗。 【浣女】洗衣物的女子。【春芳】春天的芳草。 【歇】尽。【王孙】本诗指诗人自己。 翻译:空旷的山野刚下完一场秋雨,傍晚的天气显得格外凉爽。 静静的月光把松林照亮,清清的泉水在石上流淌。 竹林里人声喧闹,是洗衣的女子归来,水上莲叶轻摇,是渔船顺流而下。 任凭春花春草凋谢吧,我要留下享受这无比风光。 分析:明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟。 动景:清泉、浣女、渔舟。静景:明月,松树林、石、竹林、莲叶。 本诗前两联联写景采用动静结合的写作手法,第三联以动衬静(浣女——竹喧,渔舟——莲动)。向我们展示了一幅优美的山居图。第四联抒情表现了诗人寄情山水田园、高洁的情趣。 枫桥夜泊 [唐]张继 月落/乌啼/霜满天,江枫/渔火/对愁眠。姑苏城外/寒山寺,夜半/钟声/到客船。这首诗写了一位游子夜间停泊枫桥的所见所闻,勾画了一幅凄清、幽静的秋江夜泊图。朗读的基调是深沉婉约的,语调低缓 注释:【泊】停靠。【枫桥】地名指苏州。 【乌】乌鸦。【江枫】江边枫树。 【渔火】渔船上的灯火。【对】相对,面对。 【姑苏】苏州城的别称。【寒山寺】苏州枫桥附近的寺院。 翻译:月亮落下去的时候,栖息在树上的乌鸦不停地鸣叫着,寒霜弥漫在夜空中,面对江边

教版五年级语文上册第六单元第20课 《学会看病》 教学目标 1.认识11个生字,联系上下文或查字典理解“打蔫儿、残忍、喋喋不休、雪上加霜、按图索骥、艰涩、忐忑不安”等词语。 2.培养学生的独立阅读能力。 3.有感情地朗读课文,体会母亲对儿子的爱。 教学重、难点 理解描写母亲语言和心理的句子,体会母亲感情的变化,感受母亲浓浓的爱子深情。 教学过程 一、预习探究 我们最近学过的几篇课文里所包含着的浓浓的父母之爱深深地打动着我们。我想用一首小诗来表达内心的感受,会背的同学可以轻轻跟老师一起背:《妈妈的爱》。(背完后)是啊,妈妈的爱是无私的,是无微不至的。可是有这样一位母亲,当儿子生病发烧的时候,做过多年医生的妈妈不但不在家里给儿子找药治病,反而逼儿子独自去医院看病。这位母亲到底是怎

么想的呢?今天我们就来学习《学会看病》这篇文章。(板书:学会看病,齐读课题) 二、合作交流 1.选择自己喜欢的方式朗读课文,把课文读准,读通。 2.勾画词语。查阅工具书或联系上下文理解生词。交流对词语的理解,师重点指导理解以下词语: 喋喋不休:说话没完没了。 按图索骥:照图上画的样子去寻找好马。本文是说照样子去做。忐忑不安:心神不定,心中不安。 3.默读课文,说说课文主要写的是什么。 4.理解内容,体会母亲对儿子的爱。 同桌合作读课文,并勾出描写母亲语言和心理的句子,多读几遍,体会母亲情感的变化。 后同桌交流,再全班交流。师点拨,并指导朗读。 三、品读领悟 1、“时间艰涩地流动,像沙漏坠入我忐忑不安的心房……疼痛地收缩成一团。”因为担心孩子,心疼孩子,所以觉得时间的流动艰难缓慢。母亲等待独自看病的儿子归来,“度日如年”,足见爱子真情。 2、“我知道应该不断地磨练他,在这个过程中,也磨练自己。”

人教版小学语文五年级上册教学设计 21.圆明园的毁灭(第一稿) 秦皇台中心学校杨光涛【教材分析】 《圆明园的毁灭》是人教版五年级上册第七组中的第一篇文章。本组四篇文章旨在让学生感受字里行间饱含的民族精神和爱国热情,并通过多种途径搜集资料,学习整理资料的方法并在语文学习中应用。本文主要描述了圆明园昔日的辉煌景观和惨遭侵略者肆意践踏而毁灭的景象,表达了作者对祖国灿烂文化的无限热爱,对侵略者野蛮行径的无比仇恨,激发人们不忘国耻,增强振兴中华的责任感和使命感。文章共五个自然段,第一自然段概括阐明了圆明园的毁灭是中国乃至世界文化史上不可估量的损失,与文章的结尾提到的“我国这一园林艺术的瑰宝、建筑艺术的精华,就这样化成了一片灰烬”,首尾呼应,痛惜之情跃然纸上。第二三四自然段分别描述了圆明园的布局、建筑风格和珍藏文物。最后一个自然段介绍了毁灭经过,语言精炼、准确。 【学情分析】 五年级的学生有着强烈的正义感和爱国热忱,对于祖国优秀园林被毁一事充满着对帝国主义的痛恨之情。文章是通过用大量笔墨描写圆明园的辉煌尽而反衬出对英法联军的痛恨。因为圆明园已不复存在,那么对于它当年的辉煌,学生凭借文本来想象,在头脑中构建圆明园的景象,可能难一些。在语文学习中,学生初步具备了在阅读中把握文章主要内容,通过抓住关键词句体会文章情感的能力。但对于学习整理资料的方法,并加以运用这一点,大部分学生还很难做到,需要在课文的学习中进行针对性的训练。 【教学重点】 通过阅读圆明园的辉煌和毁灭,在一美一毁的对比中让学生了解这段历史,激发爱国之情。 【教学难点】 通过读文、感悟、想象,在脑海中再现它昔日的辉煌景观。 体会作者安排材料的匠心独运:题目是毁灭,为什么大量篇幅写辉煌。 【课时】两课时 第一课时 【教学目标】 1.能学会本课14个生字新词。其中,重点指导“剔、统、瑰、估量”等字词的读音,重点指导书写“瑶、宏、侵、瑰”等4个生字。联系上下文理解“估量、众星拱月、统统、销毁”等词。 2.能正确、流利地朗读课文。 3.培养学生自主质疑,解答问题的能力,并试着运用查阅资料的方法解决问题或理解课文。 【教学过程】 一、激发兴趣,导入新课。 1.出示一块小石头,让学生猜猜它的来历。之后告诉学生,它来自圆明园大水法(课本116页插图)。并让学生试着用这块小石头说一句话。导入本课。(板书课题,了解毁灭的意思) 2.通过课前查阅、整理资料,谈谈对圆明园有哪些了解。 ①通过学生交流,知道查阅资料的基本途径(借助相关的图文资料——课本中的或课外;借助网络;询问有此方面专长的人;通过媒体了解等等。) ②通过交流,初步掌握整理资料的方法。(选取对课文的学习最有帮助的内容,可以摘抄下来,可以背一背,可以讲一讲等等。) 师:那课文中又讲了圆明园的什么呢?让我们一起学习课文,来揭开问题的答案吧。 (设计意图:由一块小石头引出本课,激起学生阅读文本的欲望。让学生交流课前搜集的有关资料,一是丰富学生对圆明园的认知,为课文的学习打下基础。因为,课文的教学需要学生借助文本对于不复存在的圆明园进行想象和重构,如果学生课前有了一些认知,课上再相互交流,是有益于难点的解决的。其二,通过交流,继续学习搜集、整理资料的方法。

部编版五年级上册语文第20课“精彩极了”和“糟糕透了”解 析 “精彩极了”和“糟糕透了” (1)记得七八岁的时候,我写了第一首诗。母亲一念完那首诗,眼睛亮亮地,兴奋地嚷着:“巴迪,真是你写的吗?多美的诗啊!精彩极了!”她搂住了我,赞扬声雨点般落到我身上。我既腼(miǎn)腆(tiǎn)又得意扬扬,点头告诉她这首诗确实是我写的。(运用神态描写,写我在听到赞美时那种既难为情又自 豪的性情。)她高兴得再次拥抱了我。 (2)“妈妈,爸爸下午什么时候回来?”我红着脸问。我有点迫不及待,想立刻让父亲看看我写的诗。(写“我”想让父亲看到“我"写的诗的迫切心情。)“他晚上七点钟回来。”母亲摸着我的脑袋,笑着说。 (3)整个下午我都怀着一种自豪感等待父亲回来。我用最漂亮的花体字把诗认认真真地重新誊(téng)写了一遍,还用彩色笔在它的周围描上一圈花边。将近七点钟的时候,我悄悄走进饭厅,满怀信心地把它放在餐桌父亲的位置上。(写“我”受到母亲的赞扬后,期待得到父亲表扬的喜悦、激动和自豪的心情。) (4)七点。七点一刻。七点半。(说明了“我”觉得时间过得很慢,突出了“我”盼望父亲回来的急切心情。)父亲还没有回来。我实在等不及了。我敬仰我的父亲,他是一家电影公司的重要人物,写过好多剧本。(突出了父亲在“我”心目中的崇高地位。)他一定会比母亲更加赞赏我这首精彩的诗。 (5)快到八点钟时,父亲终于推门而入。他进了饭厅,目光被餐桌上的那首诗吸引住了。我紧张极了。 (6)“这是什么?”他伸手拿起了我的诗。m』

(7)“亲爱的,发生了一件奇妙的事。巴迪写了一首诗,精彩极了......”母亲上前说道。 (8)“对不起,我自己会判断的。”父亲开始读诗。 (9)我把头埋得低低的。诗只有十行,可我觉得他读了几个小时。(运用对比的手法,写出了“我”当时紧张的心理,也表现出父亲是在认真地读诗和思考。)“我看这首诗糟糕透了。”父亲把诗扔回原处。我的眼睛湿润了,头也沉重得抬不起来。(与前文母亲的“精彩极了”形成了鲜明的对比。表现了父亲对“我”这首诗的不屑,可以看出父亲是一个严厉的父亲。) (10)“亲爱的,我真不懂你是什么意思!”母亲嚷道,“这不是在你的公司里。巴迪还是个孩子,这是他写的第一首诗,他需要鼓励。” (11)“我不明白,”父亲并不退让,“难道世界上糟糕的诗还不够多吗?”(12)我再也受不了。我冲出饭厅,跑进自己的房间,扑到床上失声痛哭起来。饭厅里,父母还在为那首诗争吵着。// 第一部分(1——12)写“我“七八岁时写了第一首诗,却从父母那里得到了截然不同的评价。 (13)几年后,当我再拿起那首诗,不得不承认父亲是对的,那的确是一首相当糟糕的诗。不过母亲还是一如既往地鼓励我,因此我还一直在写作。有一次我鼓起勇气给父亲看了一篇我新写的短篇小说。“写得不怎么样,但还不是毫无希望。”根据父亲的批语,我学着进行修改,那时我还未满十二岁。// 第二部分(13)写“我“在母亲的鼓励和父亲的帮助下一直写作。 (14)现在我已经有了很多作品,出版了一部部小说、戏剧和电影剧本。我越来越体会到我当初是多么幸运。我有个慈祥的母亲,她常常对我说:“巴迪,这是你写的吗?精彩极了!”我还有个严厉的父亲,他总是皱着眉头,说:“这个糟糕透了。”一个作家,应该说生活中的每一个人,都需要来自母亲的力量,这种

21.圆明园的毁灭 教学目标: 1.认识6个生字,会写14个生字;能正确读写“不可估量、殿堂、销毁、瑰宝、灰烬、举世闻名、众星拱月、玲珑剔透、亭台楼阁、诗情画意、天南海北、奇珍异宝”等词语。 2.有感情地朗读课文,背诵课文第3、4自然段。 3.通过圆明园的布局、建筑和文物,结合收集的资料,了解圆明园过去的辉煌,感受祖国灿烂文化。 4.领悟文章的语言特点和表达方法。 教学重点: 通过圆明园的布局、建筑和文物,结合收集的资料,了解圆明园过去的辉煌,感受祖国灿烂文化。 教学难点: 领悟文章的语言特点和表达方法。 教学过程: 一、谈话导入 同学们,我们中华民族有着悠久的历史,灿烂的文化,我们为之感到骄傲和自豪,然而在1860年10月19日发生过一件让国人耻辱,让世界震惊的事情,那就是——圆明园的毁灭! 毁灭意味着什么?(彻底破坏,消失)这座巧夺天工的皇家园林再也不存在了,只剩下断壁残垣。 二、预习反馈

1.圆明园是怎样毁灭的,毁灭前的圆明园又是一派怎样的景象?接下来我们就一起走进课文。老师相信通过昨天晚上的预习,这些生字词应该已经难不倒你们了。 2.检查词语 宏伟灰烬瑰宝销毁(读得真棒,前后鼻音都念准了。) 众星拱月金碧辉煌玲珑剔透亭台楼阁(挑剔。) 诗情画意天南地北奇珍异宝不可估量 师:“剔”只有一个读音,第一声,在词语“挑剔”中读的是轻声,而不是第四声。“不可估量”这个词,中的“量”字,是一个多音字,容易读错。当它读第第二声时常做动词使用,表示计测、估计,组词为:测量、估量,读第四声时多做名词使用,表示数的多少或者限度,组词为:重量、酒量,它还可以做动词,解释为审度,要强调一个词语:量体裁衣,比喻从实际情况出发办事。 3.通过预习,谁能来说说课文从哪两个方面介绍圆明园的。(圆明园昔日的辉煌和后来的毁灭)课文哪几个自然段是描写圆明园昔日的辉煌?(2-4) 三、学习圆明园过去的辉煌 让我们走进这座昔日举世闻名的皇家园林,请默读课文2至4自然段,找一找作者从哪几个方面写出了圆明园昔日的辉煌。 生小组反馈师板书:布局、建筑、文物 老师送你们一个词语:那就是布局。那后面两方面你是如何又快又准确的概括出来的呢?(强调第四段的过渡句)

21圆明园的毁灭 1.学会本课14个生字,正确读写“不可估量、损失、皇家园林、组成、殿堂、象征、苏州、诗情画意、宏伟、唐代、凡是、统统、销毁、侵略、奉命”等词语。 2.以悟促读,提高朗读能力;以悟促诵,背诵重点段落,积累语言。领悟文章的表达特点。学习与运用搜索、整理资料的方法。 3.了解圆明园辉煌的过去和毁灭的经过,激发热爱祖国文化的情感,唤起捍卫祖国神圣尊严的责任感。 理解课文中的重点词语和句子的深刻含义,体会并概括文章的中心思想。 通过阅读、想象,再现圆明园昔日的辉煌壮观以及侵略者的强盗行径,激发学生对祖国灿烂文化的爱,对侵略者的恨,增强振兴中华的责任感和使命感。 1.充分利用多媒体课件,把阅读、想象、感悟相结合,在学生脑海中再现圆明园昔日的圣境。 2.播放影片《火烧圆明园》的片段,直观感受侵略者的残暴和野蛮。 3.利用图片与课件,今昔圆明园的对比,让学生领悟到圆明园的毁灭是祖国乃至世界文化史上不可估量的损失,激发学生爱国情感。 两课时

一、新课导入。 同学们曾经学习过《颐和园》,知道它是一座保存比较完整的古代皇家园林。在我们宝贵的文化遗产中,还有一座位于北京西北郊的举世闻名的皇家园林,这就是圆明园。但它已经不复存在了。1860年,八国联军侵入北京,将它毁灭了。圆明园的毁灭是中华民族遭受屈辱的历史见证。 二、初读课文,掌握字词。 1.读准字音。 损失(sǔn)玲珑(lónɡ)剔透(tī) 杭州(hánɡ)蓬莱(lái)瑶台(yáo) 宏伟(hónɡ)宋代(sònɡ)侵略(qīn) 统治(tǒnɡ)销毁(xiāo)瑰宝(ɡuī) 灰烬(jìn)皇家园林(huánɡ) 2.认清字形。 (1)找出相同结构的生字。 上下结构:皇莱宏宋 左右结构:损珑剔杭瑶侵统销瑰烬 (2)形近字识记法。 换偏旁的字:圆——损坑——杭雄——宏 浸——侵稍——销魄——瑰 加偏旁的字:龙——珑来——莱充——统 易——剔尽——烬木——宋 3.理解词语。 销毁:熔化毁掉;烧掉。 瑰宝:特别珍贵的东西。

21、古诗词三首 山居秋暝 教学目标: 知识与能力:分析意象,体会王维诗歌“诗中有画”的艺术特点,领会诗歌主旨。 过程与方法:1.品味诗歌的语言,鉴赏诗歌的优美意境。 2.培养鉴赏古诗时展开想象,再造诗歌意境的能力。 情感、态度与价值观:引导学生热爱美、发现美、欣赏美。 教学重点: 1.分析意象,品味意境,领会诗歌主旨。 2.进一步学习阅读和欣赏诗歌的方法。 教学难点:更深层体会诗人的情感。 教学设想: 本诗短小精悍,自然清新,诗人通过精炼、生动的语言勾勒出了让人神往的艺术境界,所以教师在教学中要以充分调动学生审美感受为主,让学生通过自己的理解、感悟、联想、想象,去揣摩语言,品味意境,体会情感。 教学时数:1课时 教学过程: 一、谈话导入 1.大诗人苏轼曾经说过这么一句话:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”这摩诘指的是谁呢?他就是唐代著名诗人王维。从这句话我们可以知道王维是一个能诗善画的人,但是我们谁知道:“诗中有画,画中有诗”究竟是什么样的境界呢?好,这一课我们来学习王维的诗《山居秋暝》,一起去感受“诗中有画,画中有诗”。 2.介绍写作背景:王维,字摩诘,父亲早逝,母亲箸信佛教。二十岁中进士,可是仕途多舛,中年遭遇挫折,逐渐走上了明哲保身、远祸自全的道路,思想日趋消积。从开元二十八年(740)到天宝三年(743),王维先隐居终南山,晚年又在陕西蓝田过着半官半隐的生活。《山居秋暝》就是这一时期的代表作品。 二、初读诗歌,把握大意。(写什么) 1.解题辅助理解 “山居秋暝”应该如何理解? 山居:隐居在山间。 秋:季节,指秋天。 暝:傍晚。 山居秋暝:诗人在山中看到的一幅美丽的傍晚秋景图。

20 “精彩极了”和“糟糕透了” 1.会认“誊、励、篇”等7个生字。 2.正确、流利、有感情地朗读课文,知道父母分别是怎样评价“我”的诗的,“我”对父母评价的认识前后有怎样的变化。 3.研读重点句子,正确理解“精彩极了”和“糟糕透了”的含义,体会父母表达爱的方式的不同。 4.学会正确对待批评和表扬。 ●重点 体会父母爱自己孩子的不同表达方式:母爱宽容、和蔼、鼓励;父爱理性、深沉、严格。 ●难点 体会课文中含义深刻的句子的意思,理解“糟糕透了”的评价也是一种爱。 1.字词教学。 本课要求会认7个生字,其中“誊、励、篇”特别容易读错,要重点进行强调和指导。另外,五年级的学生识字能力比较强了,要放手让学生自己去想办法识字,如查字典、询问他人,学会根据汉字的结构特点大胆猜读、跳读。 学习字词时,要做到自主学习与教师指导相结合,集中学习与随文学习相结合。 2.阅读理解。 课文主要写作者在八九岁的时候写了人生中的第一首诗,妈妈对此的评价是“精彩极了”,父亲的评价却是“糟糕透了”。作者在“精彩极了”的鼓励中和“糟糕透了”的警告中,把握人生的方向,成长为一名著名的作家,揭示了父母对自己的两种极端的断言,其实是两种不同的表达爱的方式。 文章前一部分文字浅显生动,后一部分的个别语句含义较深,具有启发性,给学生提供了多维的思考感悟空间。所以在教学时,要坚持以生为本,以读为本,把“读”贯穿于整个课堂教学。通过有声有色地朗读,使学生更多、更直接地与文本对话,在文本语境中同人物进行心灵对话,使课堂教学回归语文教学的本色。通过不同形式的读,让学生在读的过程中体会到作者所要表达的思想感情,领悟到文章的表达方法。 本课的内容与学生的生活实际、情感体验十分接近,应该更多地启发学生联系生活实际,去感受父爱与母爱的不同。 3.表达运用。

孔子 教材分析 《孔子》一文有八个自然段,按“总起——分述”的思路行文,分为“孔子生平”和以有反映孔子的思想主张、风貌的几个“小故事”两部分,为我们概述了孔子的生平和表现了他的一些为人处世方面的原则。学习这篇课文,学生不但可以了解这个名人,更可以从孔子身上学到一些道理,如做人要推己及人、勇于反省、严以律己、勤奋读书等。 学情分析 作为儒家学说创始人的孔子,其“仁”“爱”思想历来为世人所推崇。千百年来孔子也因此而备受中外人民崇敬。教学这篇课文,对于学生了解孔子的生平及其思想主张有一定的帮助,从而引导他们到中华文化的历史长廊中去认识那些对我们中华民族有卓越贡献的人物。但五年级的学生历史文化和为人处世方面的认识比较浅薄,要全面地让学生理解这篇课文并不容易。 教学目标 1、结合课文和运用字词典等工具书,自学本课“仲”等10个会认或会写字,理解“教育、儒家、核心、厉害、抱怨、祭祀、己所不欲,勿施于人、推己及人、翻来覆去”等词语。 2、引导学生理解课文,结合上下文理解重点句子,了解孔子在中华文化史上的重要地位及其思想主张。 3、能给课文中的小故事试着加小标题,收集并了解一些孔子的其它精辟言论。 4、能复述课文其中的一或两个小故事。 教学重点和难点 1、“己所不欲,勿施于人”等重点词句的理解。 2、了解孔子在中华文化史上的重要地位及其基本思想主张。 课时准备:一课时 教学过程 (一)激疑导入,揭示课题 同学们,上学期我们已学过“有朋自远方来,不亦乐乎”、“知之者,不如好之者;好之者,不如乐之者”、“学而时习之,不亦说乎”等名人名言,你知道这些言论是出自哪位名人的话吗? (二)初读课文,扫除阅读障碍 1、以自己喜欢的方式自读课文,划出不懂的字词并结合上下文、工具书来理解;对确实不理解的字词,可与同学小声讨论。 2、汇报阅读情况。 3、有感情地齐读课文。 (三)再读课文,理清层次

第21课《古诗三首》知识点预习和复习 目录 知识点 (1) 生字组词: (1) 多音字: (2) 课后习题答案: (2) 山居秋螟知识点 (4) 山居秋暝 (4) 枫桥夜泊 (5) 长相思知识点 (6) 长相思 (6)

知识点 生字组词: 孙:子孙外孙侄孙孙女王孙贵族泊:停泊漂泊泊车淡泊名利 愁:忧愁愁闷发愁愁绪愁眉苦脸,寺:寺庙寺院佛寺山寺寺观 榆:榆关榆树榆钱榆荚榆叶榆木畔:河畔田畔江畔湖畔篱畔池畔 多音字: 泊:bó漂泊pō湖泊 更:gēng三更gèng更加 形近字: 孙(子孙)孔(孔雀) 泊(停泊)伯(伯父) 愁(忧愁)怒(发怒) 寺(寺庙)侍(侍奉) 榆(榆树)愉(愉快) 畔(湖畔)伴(伙伴)

课后习题答案: 2、读一读,想象诗句中描绘的景象,体会其中的静态描写和动态描写。 (1)明月松间照,清泉石上流。 诗意:明月映照着幽静的松林间,清澈的泉水在山石上淙淙流淌。月照松林是静态,清泉流溢是动态。前一句写山上一尘不染的松树,皎洁的月光,以及月光穿过树叶的缝隙在林间留下斑驳的影子,都给人以明净清幽的感受——这是通过静态描写来突出山中的 静谧。第二句写山泉因雨后水量充足,流势增大,从石上流过,淙淙有声——这是动态描写,以动衬静,更反衬出山中的宁静。(2)竹喧归浣女,莲动下渔舟。诗意:竹林里传来阵阵喧哗,那是洗衣物的女子归来了。莲花响动,那是捕鱼的小船在顺流而下。 这两句诗是动态描写。浣女、渔舟的热闹,正是为了烘托出山村环境的寂静、清幽。如同“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”一样。人们从这些热闹的景物中,很自然地体味出一种和平恬静,体味出恬静中的一遍勃勃生机。有动有静,动静结合,以动衬静。 (3)月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。 诗意:月亮已落下乌鸦啼叫寒气满天,对着江边枫树和渔火忧愁而眠。

21古诗词三首 教案设计 设计说明 《语文课程标准》要求:第三学段阅读诗歌,要大体把握诗意,想象诗歌描绘的情景,体会作品情感。要体现“淡化诗意,重在诵读”的教学理念。本课由两首古诗和一首词组成,皆为写景诗词,但是每首诗词所描述的景色与诗人抒发的情感截然不同。由此,教学中,以体裁分类,先学习前两首古诗:整体采用“先教后学,以教导学”的思路,教学第一首古诗后,总结学习方法,再运用到第二首古诗中,全课以诵读为主要策略,引领学生层层深入,想象诗境,理解诗情。再学习第三首词,紧紧围绕“诵读”,遵循读准音、读节奏、读画面、读情感的教学流程,步步直入主题,品析词句,陶冶情操,悟情悟景,提升语文综合素养。课前准备 教师准备:制作课件,准备古诗词朗读动漫。 学生准备:搜集诗人、词人的相关资料。 课时安排 2课时。 教学过程 第一课时 一、了解诗人,引入古诗 1.(板书:王维)激趣:你了解这位诗人吗? 2.结合学生课前搜集的资料,简介王维:字摩诘,擅长写山水诗,其诗特点是“诗中有画”。与孟浩然并称“王孟”。 3.(板书“山居秋暝”)揭题:研读古诗题目可以帮助我们整体把握古诗内容,通过这首诗的题目你可以获得哪些信息?(可以看出时间是傍晚,季节是秋天,地点是山里。) (1)巧借注释认识并理解“暝”。 (2)引导学生理解题目。 (3)想象画面读题目。

设计意图:从了解诗人入手,把握古诗特点;从题目开始,整体感知古诗内容;巧借注释与研读课题培养学生研读古诗的能力,潜移默化中教给学生从诗人和诗题两方面入手整体把握古诗内容的方法,在习得知识的同时,积累学习方法。 二、诵读古诗,感悟画面 1.播放古诗朗读动漫,引导学生听、读、看,感受诗中所描绘的画面。 2.课件出示画好节奏的古诗。指导学生自由朗读古诗,注意按照节奏提示读好停顿,突出韵律。 3.自由描绘诗中画面,想象画面,再读古诗。 预设: (1)仿佛看到雨后山林里皎洁的月光斜射入林间,无比祥和。(读出陶醉) (2)仿佛看到清澈的小溪从石头上流过,好清澈、好有诗意。(读出美妙) (3)仿佛听见溪流声与浣女们的欢声笑语交织在一起,真是快乐。(读出开心) 4.借助注释,理解诗句内容,将画面叙述充实丰满。注意运用“诗句扩充”法来说说诗中所描绘的画面。 (1)自由读诗,注意读准字音,读通诗句。 (2)圈出诗中的景物,想一想:这些景物是什么样子的? 预设:“山、雨、月、泉、女、莲”为诗中景物,“山”是“空山”,“雨”是“新雨”,“月”是“明月”,“泉”是“清泉”,“女”是“浣女”,“莲”是“动”的,一幅幽静又不乏动感的画面呈现于眼前。(教师相机板书:空山、新雨、明月、清泉、浣女、莲动) (3)突出景物特点,再读古诗,尝试扩充诗句说说诗意。 (4)师生梳理语言,边说诗意边诵读。 5.解读层次,把握写法。 (1)引学:首联和颔联,描绘空山中新雨之后,秋天的天气缓缓将至。傍晚,一轮明月洒下皎洁的月光,那月光穿过树林,直射林间,增添清幽之美;一汪清泉于石上流过,泉水清可见底。这是一种什么样的美?(静态的美) (2)引学:林中传来阵阵欢声笑语,原来是洗衣少女们归来,莲叶浮动,那是顺流而下的渔舟划破了荷塘月色的宁静。这又是一种怎样的美?(动态的美)

人教新课标五年级上册《第21课圆明园的毁灭》同步练习卷(3)一、填空题 1.给生字注音。 损.失皇.帝玲珑.剔.透 杭.州蓬莱.瑶.台宏.伟 宋.代侵.略统.一销.毁 瑰.宝灰烬. 2.根据拼音填字,组词。 (1)hóng伟扬水 (2)lóng玲葱屉 (3)tì牙代泪 3.形近字辨析组词。 销杭瑰 稍坑魄 哨炕槐 损侵珑 陨浸笼 4.请试着用两个独体字组成一个形声字,并写一个词语。 例:辟十玉→壁(完壁归赵) +→ +→ 5.选词填空。 留恋流连 (1)假日里,我们在北海公园划船,在绿树红墙之中。 (2)游人们依依不合地离开了桂林,心中还着漓江山水。 损失损害 (3)这幢大楼设计和施工都不符合要求,要推倒重建,很大。 (4)我们任何时候都不能做国家和集体利益的事。

6.把下面的词语补充完整。 金辉煌玲剔透亭台楼田风光 天南北奇珍宝不可量众星月 7.按课文《圆明园的毁灭》内容填空。 圆明园是一座皇家园林。它由、和组成,所以也叫。此外,还有许多,分布在圆明园、、三面,般环绕在圆明园周围。漫步园内,有如漫游在,饱览着;流连其间,仿佛。二、填空题 8.给下面加点字选择正确的解释。 风景名胜. ①超过;②优美的(景物、境界等);③能够承担或承受。 9.举世闻.名 ①听见;②听见的事情,消息;③有名望的。 10.武陵春色. ①情景,景象;②种类;③脸上表现出的神情,神色。 三、填空题 11.(3分)在括号里填上恰当的关联词。 (l)昔日的中国曾经蒙受过耻辱,我们不可否认今日中国的强大。 (2)圆明园建筑宏伟,收藏了大量珍贵的历史文物。 (3)我们忘记了屈辱的历史,噩梦会重演。 (4)圆明园的毁灭是祖国文化史上不可估量的损失,是世界文化史上不可估量的损失。 四、解答题 12.课内阅读。 圆明园中,有金碧辉煌的殿堂,也有玲珑剔透的亭台楼阁;有象征着热闹街市的“买卖街”,也有象征着田园风光的山乡村野。园中许多景物都是仿照各地名胜建造的,如,海宁的安澜园,苏州的狮子林,杭州西湖的平湖秋月、雷锋夕照;还有很多景物是根据古代诗人的诗情画意建造的,如蓬莱瑶台,武陵春色。园中不仅有民族建筑,还有西洋景观。漫步园内,有如漫游在天南海北,饱览着中外风景名胜;流连其间,仿佛置

一、读拼音写词语。 huījìn sǔn shīxiāo huǐɡuībǎo ()()()() hónɡwěi qīn luèyáo tái huánɡɡōnɡ ()()()() 二、辨字组词。 幻()征()凡()艺() 幼()证()几()芝() 值()稍()统()般() 置()梢()流()股() 四、把下列词语补充完整。 天南地()众星()月金()辉煌玲珑()透 亭台楼()田()风光诗情画()不可()量 五、将下列词语按一定的顺序排列。 1、元清唐明宋 __________________________________________________________________ 2、圆明园皇家园林长春园园林 __________________________________________________________________ 六、选词填空。 统一统治 1、两岸人民隔海相望,盼望着祖国早日()。 2、秦始皇()六国之后,实行暴力(),焚书坑儒,民不聊生。 测量估量 3、毛泽东主席的逝世,是中国人民不可()的损失。 4、詹天佑带领工人仔细地()了隧道的地形。 不但……而且……因为……所以…… 5、()许多小园是分布在圆明园东、西、南三面,()像众星拱月一样。 6、圆明园()建筑宏伟,()收藏着最珍贵的历史文物。 七、填空。 2、圆明园中,有()的殿堂,也有()的亭台楼阁;有 ()的买卖街,也有()的山乡村野。 3、漫步园内,有如(),饱览着();流连其间, 仿佛()。 八、回答问题。 1、课文为什么要花大量篇幅来写圆明园昔日的辉煌? 2、为什么说“圆明园的毁灭是祖国文化史上不可估量的损失,也是世界文化史上不可估量的损失!”?

教学内容 21 古诗词三首 ---部编版五年级上册 教学目标知识与技能目标: 会认“榆、聒”等4个生字,会写“孙、泊”等6个生字,掌握“更”这个多音字。 过程与方法: 有感情地朗读这三首诗,掌握这三首诗的意思,并背诵这三首诗。 情感态度价值观: 体会诗中的动态美和静态美。通过景物描写体会作者情感。 德育目标: 通过景物描写体会作者情感。 教学重难点教学重点: 1.会认“榆、聒”等4个生字,会写“孙、泊”等6个生字,掌握“更”这个多音字。 2.掌握这三首诗的意思。 教学难点: 体会通过景物描写表达人物情感的方法。 课前 准备 多媒体课件 课时 安排 3课时 第一课时

教学目标1.有感情地朗读古诗,掌握这首诗的意思。 2.体会王维诗歌“诗中有画”的特点。 3.认识王维诗歌中流露出来的隐逸倾向。 教学重难点1.有感情地朗读古诗,掌握这首诗的意思。 2.体会王维诗歌“诗中有画”的特点。 3.认识王维诗歌中流露出来的隐逸倾向。 学生先修内容1.利用教材注释以及收集到的资料,通过自读自学,正确把握本课诗词的意思。查阅相关资料了解本课诗词的写作背景。 2.有感情地朗诵《山居秋暝》,说一说课文描绘出了一副怎样的画面?从诗中画出作者都描写了哪些景物,结合诗的内容说说自己读后的感受。 教学过程二次备课 一、激趣导入,引起意向 谈话导入,揭示诗题 今天,我们来学习王维的一首诗《山居秋暝》。 (板书:山居秋暝) 二、自主学习,检查先修 (一)作者简介 王维(约701-约761),字摩诘,蒲州(今山西永济)人。唐代山水田园诗人。其诗似浅而实深,似淡而实腴,体物精细,状写传神,具有独特成就。他又精通绘画,擅作平远之景,擅绘人物、丛竹等。有《王右丞集》。 (二)指名朗诵《山居秋暝》,说一说课文描绘出了一副怎样的画面?从诗中画出作者都描写了哪些景物,结合诗的内容说说自己读后的感受。 三、合作学习,交流展示

统编版| 五年级上册第21课《古诗词三首》知识点+图文解读 知识点 一、我会写组词 sūn:孙(孙子、孙女、外孙) bó:泊(停泊、泊船、飘泊无定) chóu:愁(忧愁、发愁、愁眉不展) sì:寺(寺庙、寺院、少林寺) yú:榆(榆关、榆树、榆荚) pàn:畔(河畔、池畔、耳畔) 二、我会认组词 更:gēng(打更、五更、三更半夜) 聒:guō(聒耳、聒噪、聒碎) 三、多音字 泊:bó(停泊)pō(湖泊) 更:gēng(更改)gèng(更加) 四、作者简介

1.王维(约701—761),字摩诘,号摩诘居士,世称“王右丞”,唐朝著名诗人、画家。因笃信佛教,又被称为“诗佛”。苏轼评价其:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”他与孟浩然合称“王孟”。主要作品:《竹里馆》《山居秋暝》等。 2.张继,字懿孙,汉族,襄州(今湖北襄阳)人。唐代诗人。他的诗爽朗激越,不事雕琢,比兴幽深,事理双切,对后世颇有影响。主要作品:《枫桥夜泊》。 3.纳兰性德(1655—1685),字容若,号楞伽山人。清代词人,其词在中国词坛上享有很高声誉。主要作品:《通志堂集》《纳兰词》。 五、理解诗意 《山居秋暝》:山上刚刚下过一场雨,晚上天气凉爽带来了秋意。松林沐浴着皎洁的月光,清清的泉水从河床的石头上流过。洗衣物的女子归来,竹林里笑语喧哗,渔船顺流而下,搅动了一片片莲叶。任凭春天的花凋谢,我自己却要居住在这风光秀丽的山中。 《枫桥夜泊》:月亮落下去了,乌鸦不时地啼叫,茫茫夜色中似乎弥漫着满天的霜,面对着江边的枫树与江中闪烁的渔火,愁绪使我难以入眠。姑苏城外那寂寞清静的寒山古寺,半夜里敲响的钟声传到了我乘坐的客船里。 《长相思》:走过一条条山路,走过一条条水路,正向山海关那边走去,夜深了,千万个帐篷里都点起了灯。晚上又刮风又下雪,风雪声搅碎了思乡的梦,家乡没有这样的声音。

21、圆明园的毁灭 于集乡洪庙小学张立矿教学目的 一、知识与技能 1、掌握课文的生字词。认识6个生字,会写14个生字;能正确读写“估量、损失、殿堂、销毁、瑰宝、灰烬、举世闻名、众星挡月、玲珑剔透、亭台楼阁、诗情画意、天南海北、奇珍异宝”等词语。 2、有感情地朗读课文。背诵课文。 3、理解课文内容,了解圆明园辉煌的过去和毁灭的经过,激发热爱祖国文化、仇恨侵略者的情感,增强振兴中华的责任感和使命感。 4、领悟文章的表达特点。学习与运用整理资料的方法。 二、过程与方法 通过朗读课文,抓住关键词语,小组合作探究学习本课知识。 三、情感、态度与价值观 激发学生热爱祖国文化、仇恨侵略者的情感,增强振兴中华的责任感和使命感。 教学重点 理解课文中重点词语和句子的深刻含义,体会圆明园的建造和毁灭反映祖国的强盛与衰败,唤起学生捍卫祖国神圣尊严的责任感。 教学难点 理解重点语句:“圆明园的毁灭是祖国文化史上不可估量的损失,也是世界文化史上不可估量的损失。”这句话的深刻含义及与中心思想的关系。 教学时间3课时。 教学过程 第一课时 一、课前谈话,引发兴趣 1.有哪些同学去过北京的圆明园遗址,或者是从电视节目,课外书上,家长那里了解到有关圆明园的资料,请举手?谁来向大家介绍介绍圆明园呢?(学生说。) 2.教师:同学们说得对,现在的圆明园是一片废墟。它是怎样成为废墟的呢?圆明园原来是什么样呢?课文《圆明园的毁灭》会告诉我们一切的。(板书课题:22.圆明园的毁灭) 二、范读课文,学生初步了解课文内容

读后简单说说。 三、学生自学课文 1.借助字典学会本课生字、新词。 对照课后生字表读准字音,利用熟字记清生字字形,注意易错的地方。 2.读通课文,划出生字、词,并结合上下文理解词义,不理解的做记号。 3.朗读课文,标出自然段序号,并思考:圆明园是被谁毁灭的?(1860年被英法侵略者毁灭的。) 四、检查自学情况,出示生字卡片 损失苏州幻想唐朝博物馆艺术统统奉命 1.指名、齐读生字卡片,纠正不正确读音。 2.读词语,说说哪个字字形易错。区别:“幻”与“幼”、“博”与“搏”、“统”不要写成“”。 3.指出不理解的词语,大家讨论。通过查字典或结合已有的知识经验解决。 4.读第116页第4题“读读写写”,并对词义加以理解。 5.指名读课文。(注意纠正字音)然后回答思考题。 五、自己朗读课文,质疑问难 六、布置作业 1.抄写词语; 2.朗读课文。 第二课时 一、看照片或图片,引入本课时 通过第一课时的学习,我们已经知道圆明园原来是非常美丽的,现在的颐和园只是圆明园的三分之一。现在我们就欣赏圆明园的美景。(放录像或幻灯片。) 二、课文是怎么描写这么美丽的景色的呢 请打开书,自己朗读全文,找到课文的这部分描写。 三、指名朗读第二自然段,说说从这里你知道了圆明园的什么特点 讨论后板书:皇家园林:圆明园--万春园--长春园。 四、自己朗读第三自然段 1.读后说说这里向我们介绍了圆明园的什么特点?联系课文前后内容用一句话概括出来。(板书:建筑宏伟、园林艺术的瑰宝、建筑艺术的精华。) 2.理解:什么叫瑰宝?什么叫精华?

第七单元 【教材分析】 1.单元主题: 本单元主题为“四时景物皆成趣”,教材围绕主题编排了《山居秋暝》《枫桥夜泊》《长相思》三首古诗词和《四季之美》、《鸟的天堂》、《月迹》三篇课文,都从不同角度展现了一年四季别样的风景。《古诗三首》描述的是古代诗人眼中不同季节的景或事,或咏景言志,或借景物抒发情感,或借景描写表达思乡怀旧之情,三首古诗词都配有插图,有助于学生理解古诗内容,体会古诗表达的思想感情。《四季之美》主要讲了四季当中每个季节最美的是一天的什么时候以及怎样的美。《鸟的天堂》是著名作家巴金先生的作品。文章记叙了作者和他的朋友两次经过鸟的天堂时所见到的不同景象,表现了大榕树的庞大、茂盛,以及被称作"鸟的天堂"的名不虚传,表达了作者对大自然中这种生命现象的热爱和赞美。《月迹》一文通过记叙一场饶有情趣的寻月活动,展现了美丽的月色,赞美了孩子美丽纯洁的心灵,表达了孩子们追求美好事物的纯真愿望。同时告诉人们美属于每一个人,人人都应该拥有美。 本单元主旨是引领学生初步体会景物的静态美和动态美,学习写自然景观和自然现象的方法。篇章页上呈现了诗歌形式的人文导语“四时景物皆成趣。”配合描绘四时景色的的画面,意境深远,耐人寻味。 2.单元重点: (1)阅读时,初步体会课文中的静态描写和动态描写。这是本单元的语文要素。本单元教材中,《古诗词三首》中,引导学生结合诗句“明月松间照,清泉石上流。”“竹喧归浣女,莲动下渔舟。”“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。”来感受静态描写和动态描写在景物描写中的作用;《四季之美》侧重引导学生通过朗读感悟景物的动态描写,课后练习二直指本单元要素,引导学生联系上下文,体会景物的动态描写。《鸟的天堂》课文先写作者和朋友划船出去游玩,第一次经过“鸟的天堂”时所看到的景象。接着重点写榕树的大和茂盛,按由远及近的观察顺序写,表达了作者对榕树的赞美之情。这一部分属于静态描写。课文然后写作者第二次经过“鸟的天堂”时所看到的众鸟纷飞的热闹情景,表达了作者的喜悦兴奋之情。这一部分以动态描写为主。静态描写和动态描写相结合是本课表达上的特点。本课的教学重点是理解作者两次经过“鸟的天堂”所看到的景象,学习作者观察和描写景物的方法,激发学生热爱大自然的情感。《月迹》的语言清新优美,含蓄凝练,富有诗的韵味。作者把热烈的感情倾注在画面描绘和简洁的人物对话中。将作者对美好事物追逐的感情,和谐地融汇于景物描写之中。作者还成功地运用了拟人、想象等手法,增强了散文语言的形象性和生动性。对童心的描写更是既传神又逼真。语文园地的“交流平台”引导学生初步体会