1

课前完成导学案,掌握基本题型,时间不超过20分钟,A层次完成所有会做的题目;B层次完成除★★所有会做的题目; C层次完成不带★所有会做的题目,坚决杜绝抄袭现象备注:请及时填写姓名,所在的组及组内人数。

晋平公对师旷说:“我今年七十岁了,想要学习,恐怕已经晚了。”

师旷回答说:“晚了,为什么不把蜡烛点燃呢?”

平公说:“哪里有作为臣子的人来戏弄君主呢?”

师旷说:“双目失明的我怎么敢戏弄君主呢?我听说,少年时喜好

学习,就如同初升太阳的阳光一样(灿烂);中年时喜好学习,就

像正午太阳的阳光一样(强烈);晚年的时候喜好学习,就像拿着

蜡烛照明。拿着蜡烛在黑暗中走路和不拿蜡烛在黑暗中走路,究竟

哪个比较好呢?”

启示

1人生学无止境,任何时候都应该抓紧学习。终生学习,受益终生。

2“老而好学”虽比不上“少而好学”和“壮而好学”,但总比不好学好。

要活到老,学到老。

3如果想立志学习就应该从当下开始,这样才能成就一番事业。有

志不在年高,活到老学到老。年纪性别和成功无关,只要有目标、

有恒心、有决心,一定能成功。

2

课前完成导学案,掌握基本题型,时间不超过20分钟,A层次完成所有会做的题目;B层次完成除★★所有会做的题目; C层次完成不带★所有会做的题目,坚决杜绝抄袭现象备注:请及时填写姓名,所在的组及组内人数。

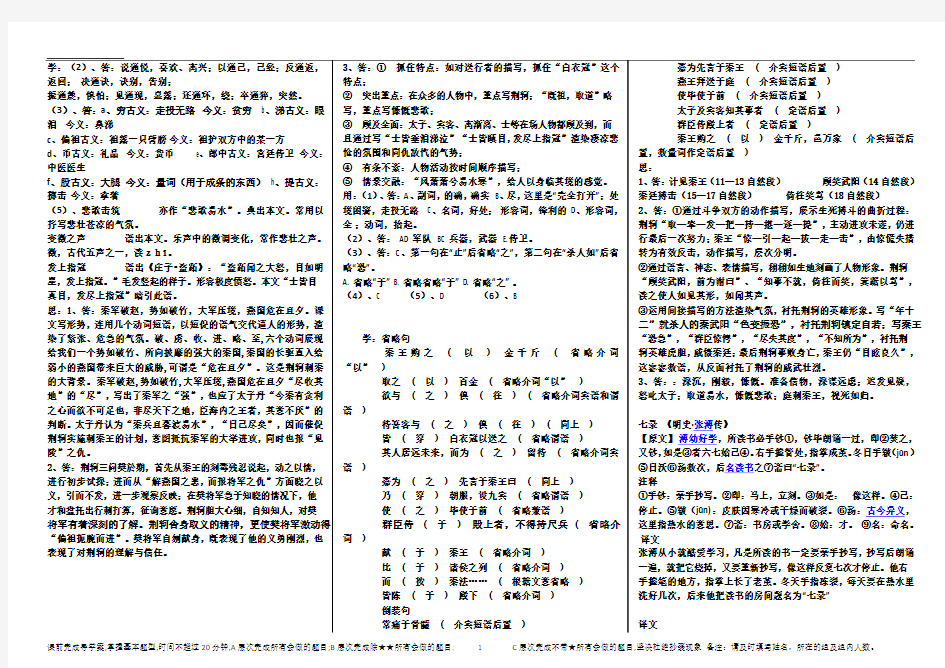

《荆轲刺秦王》知识点归纳梳理 (一)通假字 1.秦王必说见臣(“说”通“悦”,高兴) 2.往而不反者,竖子也(“反”通“返”,回来) 3.燕王诚振怖大王之威(“振”通“震”,害怕) 4.燕王拜送于庭(“庭”通“廷”,朝廷) 5.秦王还柱而走(“还”通“环‘,绕) 6.卒起不意(“卒”通“猝”,突然,仓猝) 7.请辞决矣(“决”通“诀”,告别) 8.日以尽矣(“以”通“已”,已经) 9.荆轲奉樊於期头函,而秦武阳奉地图匣(“奉”通“捧”双手捧着) 10.愿大王少假借之(“少”通“稍”,稍微) 11.图穷而匕首见(“见”通“现”,显露) (二)古今异义 1.今行而无信,则秦未可亲也(信:古义:信物;今义:书信) 2.樊将军仰天太息流涕(涕:古义:眼泪;今义:鼻涕) 3.持千金之资币物(币:古义:礼品;今义:货币) 4.樊将军以穷困来归丹 (穷困:古义:走投无路,陷入困境;今义:贫穷,生活贫穷,经济困难) 5.丹不忍以己之私,而伤长者之意 (长者:古义:品德高尚之人,此处指樊於期;今义:年长之人) 6.今闻购将军之首(购:古义:重金收买;今义:购买) 7.今有一言,可以解燕国之患(可以:古义:可以用(它);今义:表可能、能够、许可) 8.将军岂有意乎(有意:古义:同意,愿意;今义:故意) 9.樊於期偏袒扼腕而进。(偏袒:古义:袒露一只臂膀;今义:偏护双方中的一方) 10.于是太子预求天下之利匕首(于是:古义:在这时;今义:表顺承关系或另提一事) 11.终已不顾(顾:古义:不回头;今义:不照顾,不考虑,不顾及)

12.北蛮夷之鄙人(鄙人:古义:粗鄙的人;今义:卑鄙的人) 13.图穷而匕首见(穷:古义:穷尽;今义:缺少钱财) 14.愿大王少假借之 (假借:古义:宽容,原谅;今义:不是自己的,偷别人的,如:假借名义) 15.秦王还柱而走(走:古义:跑;今义:行走) 16.侍医夏无且以其所奉药囊提轲 (提:古义:读作dī,投掷,投打;今义:用手“提”着篮子之类) 17.诸郎中执兵。(郎中:古义:宫廷的侍卫;今义:称中医医生) 18.断其左股。(股:古义:大腿;今义:量词。) 19.左右既前(左右:古义:身边侍臣;今义:方位名词) 20.荆轲废(废:古义:倒下;今义:残废) 21.秦王复击轲(复:古义:又,再;今义:往复,重复,复习) 22.乃引其匕首提秦王(提:古义:投击;今义:垂手拿着) (三)词类活用 1.进兵北略地(北:名词作状语,向北) 2.秦兵旦暮渡易水(旦暮:名词作状语,早晚) 3.秦王购之金千斤,邑万家(邑:名词作动词,封邑) 4.丹不忍以己之私(私:形容词用作名词,私心) 5.又前而为歌曰(前:方位名词用作动词,走上前) 6.乃遂收盛樊於期之首,函封之(函:名词用作状语,用匣子) 7.其人居远未来(远:形容词用作名词,远地) 8.至易水上,既祖,取道(祖:名词用作动词,出行前祭路神) 9.皆白衣冠以送之(白:形容词作动词,白衣冠,穿着白色的衣服,戴着白色的帽子) 10.士皆垂泪涕泣(涕:名词用作动词,哭) 11.发尽上冠(上:名词作状语,向上) 12.顷之未发,太子迟之(迟:形容词的意动用法,以……为迟) 13.厚遗秦王宠臣中庶子蒙嘉(名词用作状语,用厚礼)\\

荆轲刺秦王练习题 1、下列各组对加点词本义和引申义判断有误的一组是(3分) (1)不得持尺兵( 武器,引申义) 不及召下兵( 士兵,本义) 秦兵旦暮渡易水( 军队,引申义) (2)图穷而匕首见( 穷尽,本义) 樊将军以穷困来归丹( 困厄,走投无路,引申义) (3)诸郎中持兵,皆陈殿下( 陈列,本义) 恐惧不敢自陈( 陈述,引申义) (4 )丹不忍以一己之私而伤长者之意( 自己的,私人的,本义) 乃遂私见樊於期( 私自,引申义) (5 )至陛下( 台阶下,本义) 窃为陛下惜之( 对皇帝敬称,引申义) 2.下列语句中加点词的意义与现代汉语相同的一项是()(3分) A. 樊将军以穷困来归丹 B. 诸郎中执兵,皆陈殿下 C. 樊於期偏袒扼腕而进 D. 太子丹恐惧,乃请荆卿曰 3.把下面的句子译成现代汉语。 (1)夫今樊将军,秦王购之金千斤,邑万家。(4分) (2)此臣日夜切齿拊心也,乃今得闻教。(3分) (3)太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。(4分) (4)事所以不成者,乃欲以劫之,必得约契以报太子也。(3分) 4. 下列各句中不含通假字的有()(5分) A. 今日往而不反者,竖子也! B. 秦王还柱而走。 C. 荆轲奉樊於期头函。 D. 燕王诚振怖大王之威。 E. 偏袒扼腕而进。 F. 群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。 G. 秦王必说见臣。 5.下列句中加点词的用法相同的一组是()(3分) ①乃遂收盛樊於期之首,函封之②又前而为歌曰 ③乃朝服,设九宾④顷之未发,太子迟之 ⑤使使以闻大王⑥箕踞以骂曰 ⑦今行而无信,则秦未可亲也⑧皆白衣冠以送之 A.①②③ B. ④⑤⑦ B. C. ②③⑧ D. ①⑥⑧ 6.下列句子中没有通假字的一项是()(3分) A. 燕王诚振怖大王之威,不敢兴兵以拒大王。 B. 微太子言,臣愿得谒之。 C. 秦王还柱而走。 D. 卒起不意,尽夫其度。 7. 对加点虚词的意义和用法判断正确的一项是()(3分) ①秦王还柱而走②图穷而匕首见③(秦王)乃以手共搏之

《荆轲刺王》素材挖掘与写作运用 【一】素材挖掘 【素材清单】公元前227年,荆轲带着燕督亢地图和樊於期的首级,前往国刺杀王。临行前,许多人在易水边为荆轲送行,场面十分悲壮。秋风萧瑟,筑声悲凉,感人肺腑。撼人心魄源于凄惨悲怆气氛的呈现。送者“皆白衣冠以送之”,听者“皆垂泪涕泣”,继而“皆嗔目,发尽上指冠”。“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”,这是荆轲在告别时所吟唱的诗句。荆轲来到国后,王在宫隆重召见了他。荆轲在献燕督亢地图时,图穷匕见,刺王不中,被杀。 【写作素材】荆轲怒,叱太子曰:“何太子之遣?往而不反者,竖子也!且提一匕首入不测之强,仆所以留者,待吾客与俱。今太子迟之,请辞决矣!”遂发。 太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。至易水之上,既祖,取道。高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。又前而为歌曰:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!”复为慷慨羽声,士皆瞋目,发尽上指冠。于是荆轲遂就车而去,终已不顾。 【素材激活】——行侠须仗义助人讲原则 为人讲义气,舍己助人本是我们的传统美德,当代青年又因受武侠小说的影响,崇尚侠义的风气很盛行。但是,我们要提醒青年朋友,“侠”“义”不能割裂,行侠需不忘正义,助人要讲原则。荆轲是一个侠肝义胆的勇士,他刺的义举来自他对强的国仇家恨,更是出于救六国人民的侠义之心。当下有的青少年讲究朋友义气,有时不管谁是谁非,不问青红皂白,朋友一个就马上前往“拔刀相助”。我们说这不是行侠仗义,这是勇于私斗,扰乱社会治安。“义”是“侠”的基础,行“侠”须仗“义”;不问“义”盲目行“侠”那是助纣为虐的“国之大蠢”,是不值得提倡的。 【二】写作运用 【适用话题】可用于“心灵的选择”“命运与时代”“真面强权”“仁厚”“情义”“壮烈”“诚信”“天下兴亡,匹夫有责”等写作话题。 【运用例】 (一)人心不是武力征服的,而是用和平、仁爱。太子丹用仁厚爱人之心获得了樊於期的信任,同时也成就着自己的高洁品质。 (二)渴望壮烈可以说一种积极的人生态度。壮烈不因生命的长短而改变;壮烈也不因生命的尊卑而“彼尊我卑”。壮烈就是壮烈,壮烈的人生谁都有权利拥有。人生一世譬如草木一秋,理应为这个世界留下些铿锵的跫音和深深的足迹。卓而不群的泰山睥睨群峰,让人赞叹唏嘘;汪洋恣肆的长江啸傲百川,让人扼腕击节;司马迁忍大辱而著《史记》,让人高山仰止;屈大夫不随俗而沉汨罗,让人一酹江月;当荆轲义无反顾踏上刺之路,耳边响起“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”时,是何等的壮烈;当谭嗣同引颈就戮菜市口,高吟“有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉”时,又是何等的壮烈!生命之花无论花期长短,只要开得灿烂,开得辉煌,花期长短之论又何足道哉! (三)我常常怀念远古。那是一个充满人格魅力的时代。那些君子翩翩风度的背后,是一个用诚信、无私、执着的信念支撑的人的结构。那别萧萧易水而去的壮士,难道他不留恋自己的家园故国?难道他不知道深入虎穴的艰难与危险?但他义无反顾地去了,去得那样坚定,带着一腔对国家的忠诚和对誓言的忠贞。那手执和氏壁在王殿上慷慨词的蔺相如,难道不知道王的阴险与贪婪吗?他出发前许下了完璧归的承诺!他正是在寻着一条实践诺言的艰难道路,在英勇地悍卫国家的利益和个人心灵深处那份不朽的契约!(摘自《守住心灵的契约》) (四)登山者知道自己的能力,所以“半途而废”也不悔,别人却认为他应该登到山顶。但是说不定到了山顶这位登山者就会因为缺氧而死去,所以登山者是明智的。 荆柯却不明智,他不能清楚地认识自己。他在卫、在、在之时,人们对他的期待很低,卫元君不用他,盖聂“怒而目之”,鲁勾践“怒而比之”,这些人都看不起他,而他自己却认为自己不是平凡之人,整日

高一新课标教材《荆轲刺秦王》学案 学案博苑 2011-08-08 1303 5d56b7b40102dqzn 高一新课标教材《荆轲刺秦王》学案 学习导入 关于荆轲,历来仁者见仁,智者见智北宋苏询称其“始速祸焉”,朱熹认为他“匹夫之勇,其事无足言”但司马迁却为他立传,并在《史记》结尾评价其“名垂后世”还有其他人,如陶潜,称其“其人虽已没,千载有余情”为什么前人对他会做出这种评价相信我们学了这篇课文,也会对荆轲有更深入的了解 字词积累 1.读音释义 樊於(wū)期 揕zhèn刺 拊fǔ心捶胸,形容非常痛心 淬cuì把烧红了的铁器往水或其他液体里一浸立刻取出,急速冷却,使之硬化提dǐ掷击 夏无且(jū)

2.通假字 秦王必说见臣说通悦,喜欢 日以尽矣以通已,已经 今日往而不反者反通返,回来 请辞决矣决通诀,诀别) 燕王诚振怖大王之威振通震,震慑 图穷而匕首见见通现 卒起不意卒通猝,突然 秦王还柱而走还通环,绕 3.古今异义 秦之遇将军,可谓深矣古义刻毒,今义深厚樊将军仰天太息流涕古眼泪今鼻涕

持千金之资币物古礼品今货币 樊将军以穷困来归丹古处境困难今贫穷 樊於期偏袒扼腕而进曰古袒露一只臂膀今袒护双方中的某一方诸郎中执兵古宫廷的侍卫今称中医医生 乃引其匕首提秦王古掷击今拿着 断其左股古大腿今量词,用于成条的东西 可以解燕国之患古可以用它来今一个词,表可能、允许等 而伤长者之意古品德高尚者,指樊将军今年长之人 4.一词多义 以 愿得将军之首以献秦(连词,表目的,来) 日以尽矣(通“已”,已经)

皆白衣冠以送之(连词,表修饰,不译) 以次进(介词,按照) 以故荆轲刺秦王(连词,因此) 兵 不得持尺兵(名词,兵器) 不及召下兵(名词,卫兵) 秦兵量暮渡易水(名词,部队) 5.词类活用 进兵北略地方位名词作状语,向北 乃遂收乘樊於期之首,函封之函名词作状语,用匣子又前而为歌曰前 左右既前前方位名词用作动词,上前

《荆轲刺秦王》知识点归纳 一、重点文言实词释义 (1)今行而无信,则秦未可亲也。 (2)秦之遇将军,可谓深矣。 (3)可以解燕国之患。 (4)乃今得闻教。 (5)人不敢与忤视。 (6)秦王复击轲,被八创。 二、通假字 (1)秦王必说见臣。 (2)日以尽矣。 (3)今日往而不反者。 (4)燕王诚振怖大王之威。 (5)图穷而匕首见。 (6)卒起不意。 (7)秦王还柱而走。 三、古今异义词 (1)樊将军以穷困来归丹 (2)仰天太息流涕 (3)樊於期偏袒扼腕 (4)复为慷慨羽声 (5)持千金之资币物 (6)诸郎中执兵 (7)乃其引匕首提秦王 四、词类活用 1.①进兵北略地() ②函封之() ③发尽上指冠() ④箕踞以骂曰() 2.①樊於期乃前曰/ 又前而为歌曰/ 前为谢曰/左右既前() ②太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之() ③士皆垂泪涕泣()乃朝服,设九宾() 3.其人居远未来() 4、使使以闻大王() 5.①太子迟之()②群臣怪之() 五、一词多义

2、不及召下兵() 3、秦兵旦暮渡易水() 【穷】1、图穷而匕首见() 2、樊将军以穷困来归丹() 【陈】1、诸郎中持兵,皆陈殿下() 2、恐惧不敢自陈() 【私】1、丹不忍以一己之私而伤长者之意()2、乃遂私见樊矜期() 【还】1、壮士一去兮不复还() 2、秦王还柱而走() 【顾】1、于是荆轲遂就车而去,终已不顾()2、吾每念,常痛于骨髓,顾计不知所出耳()3、三顾臣于草庐之中() 4、顾不如蜀鄙之僧哉() 【图】1、唯君图之() 2、图穷匕首见() 【室】1、拔剑,剑长,操其室() 2、斯是陋室,唯吾德馨() 【被】1、秦王复击轲,被八创() 2、将军身被坚执锐() 【请】1、乃请荆卿曰() 2、请辞决矣() 【次】1、以次进() 2、次所旁丛祠中() 【信】1、今行而无信,则秦未可亲也() 2、听其言而信其行() 3、言必信,行必果() 4、牺牲玉帛,弗敢加也,必以信() 【辞】1、今太子迟之,请辞决矣() 2、辞曰:“臣之壮也……() 【引】1、荆轲废,乃引其匕首提秦王() 2、秦王惊,自引而起,绝袖() 3、操引军从华容道步走() 【就】1、于是荆轲遂就车而去() 2、轲自知事不就()

《荆轲刺秦王》同步测试 【典型例题】 1. 下列各句中不含通假字的有() A. 今日往而不反者,竖子也! B. 秦王还柱而走。 C. 荆轲奉樊於期头函。 D. 燕王诚振怖大王之威。 E. 偏袒扼腕而进。 F. 群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。 G. 秦王必说见臣。 2. 从下列各句中找出古今异义的词语,并分别写出其古今的不同意义。 A. 仰天太息流涕 B. 持千金之资币物 C. 樊将军以穷困来归丹 D. 乃引其匕首提秦王 3. 下列加点字的注音完全正确的一组是() A. 荆轲(kē)拜谒(yè)督亢(háng)戮没(lù)谬误(miù) B. 偏袒(tǎn)扼腕(è)厄运 (è)濡染(rú)怯懦(ruò) C. 淬火(cù)猝然(cù)忤逆(wǔ) 铁杵(wǔ)拊心(fǔ) D. 创伤(chuāng)创办(chuàng)瞋目(chēn)箕踞(jī)目眩(xu àn) 4. 解释下列多义词。 5. 下列句中加点词的用法相同的一组是() ①乃遂收盛樊於期之首,函封之 ②又前而为歌曰 ③乃朝服,设九宾 ④顷之未发,太子迟之 ⑤使使以闻大王 ⑥箕踞以骂曰 ⑦今行而无信,则秦未可亲也 ⑧皆白衣冠以送之 A. ①②③ B. ④⑤⑦ C. ②③ ⑧ D. ①⑥⑧ 6. 解释下列句中加点的词。 (1)樊於期偏袒扼腕而进 (2)诸郎中执兵 (3)樊将军以穷困来归丹 (4)愿大王少假借之 (5)左右既前,斩荆轲 (6)至陛下,秦武阳色变振恐 (7)丹不忍以己之私,而伤长者之意 7. 翻译下列句子。

(1)然则将军之仇报,而燕国见陵之耻除矣。 (2)事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。 阅读下面几段文字,回答问题。 (一) 荆轲奉樊於期头函,而秦武阳奉地图匣,以次进。至陛下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰:“北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少假借之,使毕使于前。”秦王谓轲曰:“起,取武阳所持图!” 轲既取图奉之,发图,图穷而匕首见。因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之。未至身,秦王惊,自引而起,绝袖。拔剑,剑长,操其室。时恐急,剑坚,故不可立拔。 荆轲逐秦王,秦王还柱而走。群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。方急时,不及召下兵,以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。 8. 解释下列句中加点的词。 (1)愿大王少假借之 (2)自引而起,绝袖 (3)秦王还柱而走 (4)而卒惶急无以击轲 9. 下列句中加点词的意义相同的一组是() A. B. C. D. 10. 找出句中的通假字,并写出本字。 (1)秦武阳奉地图 函通 (2)发图,图穷而匕首见 通 (3)秦王还柱而 走 通 (4)卒起不意,尽失其度 通 (5)秦武阳色变振恐 通新 11. 解释加点虚词的意义并指出其用法。 (1)秦武阳奉地图函,以次进 (2)愿大王少假借之,使毕使于前 (3)因左手把秦王之袖 (4)卒起不意,尽失其度

【生平介绍】荆轲,喜好读书击剑,为人慷慨侠义。后游历到燕国,被称为“荆卿”(或荆叔),随之由燕国智勇深沉的“节侠”田光推荐给太子丹,拜为上卿。秦国灭赵后,兵锋直指燕国南界,太子丹震惧,与田光密谋,决定派荆轲入秦行刺秦王。荆轲献计太子丹,拟以秦国叛将樊於期之头及燕督亢(今河北涿县、易县、固安一带,是一块肥沃的土地)地图进献秦王,相机行刺。太子丹不忍杀樊於期(fán wūjī),荆轲只好私见樊於期,告以实情,樊於期为成全荆轲而自刎。公元前227年,荆轲带燕督亢地图和樊於期首级,前往秦国刺杀秦王。临行前,许多人在易水边为荆轲送行,场面十分悲壮。“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”,这是荆轲在告别时所吟唱的诗句。荆轲来到秦国后,秦王在咸阳宫隆重召见了他。荆轲在献燕督亢地图时,图穷匕首见,刺秦王不中,被杀。 【素材运用】 <话题1:自己的认识与别人的期待> 材料加工:登山者知道自己的能力,所以"半途而废"也不悔,别人却认为他应该登到山顶。但是说不定到了山顶这位登山者就会因为缺氧而死去,所以登山者是明智的。荆柯却不明智,他不能清楚地认识自己。他在卫、在榆次、在邯郸之时,人们对他的期待很低,卫元君不用他,盖聂"怒而目之",鲁勾践"怒而比之",这些人都看不起他,而他自己却认为自己不是平凡之人,整日与高渐离饮于市,歌于市,旁若无人,最后还真被太子丹看中,担负起刺秦的重任。结果,秦王没死,自己这方先死了田光、樊於期,最后自己死了不算,还加速了燕的灭亡。太子丹开始说他能刺秦时,荆柯还说"恐不足任便",没想到,经不住太子的"固请",荆柯竟不顾此"国之大事"而接了这个活,俗话说:"没有金刚钻,别揽瓷器活。"他荆柯就被别人的期待弄昏了头。结果,在他死后,鲁勾践笑话他说:"惜哉其不讲于刺剑之术也!囊者吾叱之,彼以为我非人也。"(2004 年重庆高考优秀作文《自己的认识与别人的期待》节选) <话题2:感情亲疏和对事物的认知> 材料加工:感情,似乎是一种十分缥缈的东西,但它却时时刻刻都存在着,时时刻刻都围绕着我们。亲情、友情、爱情……而我们正是有了感情,生活才更加精彩,我们正是有感情,才成为了真正意义上的人。人在做事时总会受到感情影响。感情是促进人正确认知事物的催化剂,正是有了感情,人对事物的认知欲更强,更能加深对事物的认知。易水河边那位高唱着"风萧萧今易水寒,壮士一去兮不复还"的荆柯,正是因为对燕国的感情,使他认知了为国牺牲的意义和人的价值。在抗击"非典"那场没有硝烟的战役中,我们多少可爱的白衣天使付出了他们宝贵的生命,其中一个就是邓练贤。他说过"选择当医生就选择了奉献",从中我们看到了他对人民、对病人的那一份真挚的感情。正是这一份真挚的感情,促使他勇敢地战斗在"抗非"第一线;在病房里,正是这一份真挚的感情,使他不畏被感染的危险,坚守一线抢救照顾病人,最终不幸因感染病毒而去世。可见,在感情的推动下,使人在认识上可达到不惜牺牲的境界。(2003 高考满分作文《感情与认知》节选) <话题3:心灵的选择> 材料加工:我常常怀念远古,那是一个充满人格魅力的时代。那些君子翩翩风度的背后,是一个用诚实、信用、执著的信念支撑的人的结构。那别萧萧易水而去的壮士,难道他不留恋自己的家园故国?难道他不知道深入虎穴的险恶与危难?他义无反顾地去了,去得那样坚定,带着一腔对国君的忠诚和满怀对誓言的忠贞。那手执和氏璧在秦王殿上慷慨陈词的蔺相如,难道不知秦王的阴险与贪婪?他在出发前已经许下完璧归赵的诺言!他正是循着一条实践诺言的艰难道路在英勇地捍卫国家的利益和个人心灵深处那份不朽的契约。(2001 年四川高考满分作文《守住心灵的契约》节选) <话题4:明智> 材料加工:古时,荆轲因勇刺秦正为人称颂。的确,荆轲的勇气是非同一般的,然而,我

人教版高一语文必修一《荆轲刺秦王》教案【教学目标】 一、知识与能力 1、积累文中的文言词句并进行归类整理。 2、正确分析鉴赏荆轲这个人物形象。 二、过程和方法 1、课前认真预习,反复诵读课文; 2、查找资料,研究分析古人对荆轲的各种评价; 三、情感态度与价值观 1、学习荆轲不畏强权,勇敢坚忍的精神 2、用正确的历史观、价值观评价荆轲刺秦的历史 【教学重点】 1、积累文言词语 2、学习本文在矛盾冲突中表现人物性格的写法 【教学难点】用正确的历史观、价值观评价荆轲刺秦的历史 【教学方法】朗读法、合作探究法、串讲法 【课文分析】 《荆轲刺秦王》是篇文言课文,记叙的是荆轲刺秦王的历史故事,人物形象刻画非常成功。司马迁撰写《史记刺客

列传》时,几乎照录全文。文章记叙了荆轲刺秦王的故事,刻画了一个为了捍卫自己的国家安全,不惜牺牲自己性命的页 1 第 英雄——荆轲的形象。文章对荆轲行刺前的精心准备做了较详细的叙述,对行刺的过程作了栩栩如生的描绘,读来惊心动魄,荡气回肠。 【教学设想】 1.本文记叙荆轲刺秦王的历史故事,人物形象刻画非常成功。拟从人物形象分析的角度确定教学思路,设计导读提问,同时对文章剪裁、记叙与描写的综合运用作适当提示。 2.在疏通词句和讲读的基础上,开展评述或辩论。 【课时安排】2课时 【教学过程】 第一课时 一、创设情境、导入新课 出示骆宾王的《易水送别》诗: 此地别燕丹,壮士发冲冠。 昔时人已没,今日水犹寒。 问:诗中的壮士是指谁?分析诗的意思,引出本文故事——荆轲刺秦王。(板书课题) 简介荆卿 荆轲,春秋战国时代有名的四大刺客之一。祖先是齐国人,

《荆轲刺秦王》知识点梳理(经典版本) 第一部分: 1.秦将王翦破赵,虏赵王,尽收其地,进兵北略地,至燕南界。 ⑴解释下列实词,并指出其词法现象。 ①破:动词使动,译为“使……破灭”或“灭了”②收:占领。③进兵:进军。④北:名作状,向北。⑤略:掠夺、夺取。 ⑵指出下列虚词的词性、意义和用法。 ①尽:副词,表范围,译为“全部”。②其:代词,指代“赵”。 2.太子丹恐惧,乃请荆卿曰:“秦兵旦暮渡易水,则虽欲长侍足下,岂可得哉?” ⑴解释下列实词,并指出其词法现象。 ①请:请求。②旦暮:名作状,译为“很快”“马上”。③足下:敬称,译为“您”“先生”。 ④可:能够。⑤得:如愿。[另外一种理解:认为“可得”是同义复词,译为“能够”。] ⑵指出下列虚词的词性、意义和用法。 ①乃:连词,表承接,译为“就”“便”。②则:连词,表承接,不译。③虽:连词,表让步,译为“虽然”。④岂:疑问副词,译为“怎么”。⑤哉,语气助词,译为“呢”。 3.微太子言,臣愿得谒之。今行而无信,则秦未可亲也。 ⑴解释下列实词,并指出其词法现象。 ①微:(如果)没有。②臣:代词,译为“我”。③愿:敬辞,译为“想”“希望”。④得:能够。⑤谒:拜谒(词典义)、前往(文中义)。⑥信:信物。⑦亲:亲近(词典义)、接近(文中义)。 ⑵指出下列虚词的词性、意义和用法。 ①之:代词,代指“秦国”。②而:连词,表转折,译为“却”。③则:连词,表承接,不译。4.夫今樊将军,秦王购之金千斤,邑万家。 ⑴解释下列实词,并指出其词法现象。 购:悬赏。 ⑵指出下列虚词的词性、意义和用法。 ①夫:发语词,不译。②之:代词,代指“樊将军首”。 ⑶分析下列句子的文言文句式 秦王购之金千斤,邑万家。(省略、状语后置、定语后置) 5.诚能得Ⅰ樊将军首,与燕督亢之地图献秦王,秦王必说见臣,臣乃得Ⅱ有以报太子。 ⑴解释下列实词,并指出其词法现象。 ①得Ⅰ:获得。②说:通“悦”,译为“高兴”。③见:接见。④得Ⅱ:能够。⑤有以:固定结构,译为“有机会……”或“有办法……”。⑥报:报答。 ⑵指出下列虚词的词性、意义和用法。 ①诚:连词,表假设,译为“如果”。②与:连词,译为“和”。③之:结构助词,定语的标志,译为“的”。④乃:连词,表承接,译为“就”。 6.樊将军以Ⅰ穷困来归丹,丹不忍以Ⅱ己之Ⅰ私,而伤长者之Ⅱ意,愿足下更虑之Ⅲ。 ⑴解释下列实词,并指出其词法现象。 ①穷困:偏义复词,译为“走投无路”。②归:投奔。③忍:忍心。④长者:敬称,代指“樊将军”。⑤意:心意(词典义)、诚意(文中义)。⑥愿:敬辞,译为“希望”。⑦足下,敬称,译为“您”。⑧更:重新。 ⑵指出下列虚词的词性、意义和用法。 ①以Ⅰ:介词,因为。②以Ⅱ:介词,因为。③之Ⅰ:结构助词,定语的标志,译为“的”。 ④而:连词,表修饰,不译。⑤之Ⅱ:结构助词,定语的标志,译为“的”。⑥之Ⅲ:代词,

《荆轲刺秦王》基础知识检测一、为加点词语注音 1.愿足下更.虑之 2.常痛于骨髓. 3.右手揕.其胸 4.偏袒扼腕 ...而进曰5.此臣日夜切齿拊.心也6.为变徵.之声 7.使工以药淬.之 8.血濡.缕 9.士皆瞋.目,发尽上指冠.10.愿大王少.假借之 二、指出语句中的通假字 1.秦王必说见臣 2.日以尽矣 3.今太子迟之,请辞决矣4.燕王诚振怖 5.图穷而匕首见6.卒起不意7.卒惶急不知所为8.秦王还柱而走 9.往而不反者,竖子也 10.而燕国见陵之耻除矣 11.燕王拜送于庭 三、解释语句中加点词语意思 1.乃.请荆卿曰 2.岂.可得哉荆卿岂.无意哉3.微.太子言,臣愿得谒.之 4.今行而.无信. 5.诚.能得樊将军首 6.以穷困 ...来归丹 7.秦之遇 ..将军,可谓深.矣 8.父母宗族,皆为.戮没9.顾.计不知所出耳 10.荆轲和而 ..歌 11.既祖.,取道 12.荆轲遂就.车而去,终已不顾.13.将军岂.有意乎 14.乃.今得闻教 15.驰.往,伏尸而.哭 16.人无不立.死者 17.乃为.装遣荆轲 18.顷之.未发,太子迟之 .. 19.请辞决 ..矣20.皆白衣冠 ...以送之 21.士皆垂泪涕 ..泣 22.厚遗.秦王宠臣 23.燕王诚.振怖于大王之威24.兴.兵以.拒大王25.比.诸侯之列 26.秦武阳奉.地图匣,以.次进27.荆轲顾.笑武阳,前为谢.曰28.愿大王少.假借之29.发.图,图穷.而匕首见.30.因.左手把秦王之袖31.操.其室 32.卒.起不意,尽失其度.33.以.其所奉药囊提.轲34.秦王复击轲,被.八创35.荆轲自知事不就. 36.乃欲以生劫之. 37.秦王目眩良.久

荆轲刺秦王写作素材 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢荆轲刺秦王写作素材 1、话题“自己的认识与别人的期待”:登山者知道自己的能力,所以“半途而废”也不悔,别人却认为他应该登到山顶。但是说不定到了山顶这位登山者就会因为缺氧而死去,所以登山者是明智的。 荆柯却不明智,他不能清楚地认识自己。他在卫、在榆次、在邯郸之时,人们对他的期待很低,卫元君不用他,盖聂“怒而目之”,鲁勾践“怒而比之”,这些人都看不起他,而他自己却认为自己不是平凡之人,整日与高渐离饮于市,歌于市,旁若无人,最后还真被太子丹看中,担负起刺秦的重任。结果,秦王没死,自己这方先死了田光、樊於期,最后自己死了不算,还加速了燕的灭亡。

太子丹开始说他能刺秦时,荆柯还说“恐不足任便”,没想到,经不住太子的“固请”,荆柯竟不顾此“国之大事”而接了这个活,俗话说:“没有金刚钻,别揽瓷器活。”他荆柯就被别人的期待弄昏了头。结果,在他死后,鲁勾践笑话他说:“惜哉其不讲于刺剑之术也!囊者吾叱之,彼以为我非人也。” 2、话题“心灵的选择”: 我常常怀念远古,那是一个充满人格魅力的时代。那些君子翩翩风度的背后,是一个用诚实、信用、执著的信念支撑的人的结构。那别萧萧易水而去的壮士,难道他不留恋自己的家园故国?难道他不知道深入虎穴的险恶与危难?他义无反顾地去了,去得那样坚定,带着一腔对国君的忠诚和满怀对誓言的忠贞。3、话题“明智”: 古时,荆轲因勇刺秦正为人称颂。的确,荆轲的勇气是非同一般的,然而,我总觉得荆轲死得糊涂。记得《三国演义》开篇第一句话是“天下分久必合,合久必

分”。纵观历史,此话可算得至理名言了。战国后期,七个诸侯国再加上七零八碎的许多小国,中国被分得支离破碎,多年战事,弄得民不聊生。这时候,建立一个强大统一的帝国是民心所向,可惜,荆轲不知这个理,他一心一意要杀秦王,促成那一批势单力薄的小国。不过,荆柯毕竟只是一介书生,战国以前的历史也不很长,他不明白分久必合的道理是不足为怪的。荆轲死了不算,秦王恼羞成怒,下令立刻攻打燕,救燕不成反加速了燕的灭亡,荆轲实在太失算。所以,荆轲不但没救燕,还加速了燕的灭亡,真是太糊涂了。4、生命因勇气而精彩当我们遭遇人生的困境,我们应该像鹰一样直冲云霄,当我们深陷事业的低谷,我们应该鼓足勇气冲出去。勇气是挑战者擂台的鼓点,它击退了人的胆小与怯懦,勇气如航船上的风帆,引领人们走向成功的彼岸。生命因勇气而精彩。 国家危难,荆轲毅然不惜以生命的代价,前往刺秦。“风萧萧兮易水寒,壮士

《荆轲刺秦王》导学案 教学目标 1、理解思想内容,学习用历史唯物主义的观点正确评价历史人物和历史事件。 2、结合课文学习,进一步掌握常见的文言实词、虚词和句式,培养文言标点和翻译的能力。 3、体会课文的写作特色,提高鉴别欣赏能力。学习课文通过人物的 语言、行动、表情、神态,在尖锐复杂的矛盾冲突中表现人物性格。 4、掌握文言常用实词:亲、深、解、救、教、敢、还、资、振、图、 室、诏、被、穷、兵、阵、私;通假字:淬、决、卒;古今异义词:涕、币、提、股。 5、背诵“易水送别”。 【教学重点】 一、要了解战国末期燕国与秦国的斗争形势,从整体出发,再来观察 燕太子丹遣荆轲刺奏王的意义。 二、要历史地看待古人,看待英雄人物,要实事求是地分析评价。

三、要理解学习本文历史的真实性和表达的艺术性。 四、要理解掌握古汉语的特点。 【教学难点】 学习通过人物物语言、行动、表情、神态描写,在尖锐复杂的矛盾冲突中表现人物性格的方法。 【情感态度与价值观】 1、学习荆轲同情弱小和反抗强暴的义侠精神。 2、通过表演、评述或辩论培养学生主动探究知识的能力以及合作,互助的学习习惯。 【教学设想】 一、大体读懂全文后,由学生根据文中的情节,归纳出开端、发展、 高潮和结局四个阶段,并加以简述。 二、因历来对荆轲刺秦王之举评说不一,教师可在介绍有关观点后, 引导、组织学生讨论,根据观点的不同组成两个队或三个队,有准备地进行辩论。 【教具准备】 录音机、教学磁带。

【课时安排】:五课时 第一课时月日 【学习目标】 1.复习文学常识《战国策》,了解荆轲刺秦王的历史背景。 2、整体感知课文,理清故事情节。 3、掌握文中重要的字、词、句解释,提高翻译能力。 【学习重点、难点】理解掌握本文的重要字词,能够运用所学知识翻译文言文。 导学过程: 一、自主学习1.关于《战国策》: 《战国策》是汇编而成的历史著作,作者不明,最后由西汉刘向编校整理成书,定名为《战国策》。全书共33篇,记载了继《春秋》以后,讫楚、汉之起,共245年间的历史。《战国策》的艺术特色:①富于文采。语言明快流畅,纵恣多变,委曲尽情。②描写人物的性格和活动,更加具体细致,也就更显得生动活泼。③所记的策士说辞,常常引用生动的寓言故事。 2、探寻背景(故事发生在战国末期的公元前227年,即秦统一中国之前的六年。当时,秦于公元前230年灭韩,又于公元前228年破赵

荆轲刺秦王新课改测试题 【积累整合】 1.请给下列加点的词注音,并朗读两遍。 臣愿得谒.之()皆为戮没 ..()() 右手揕.其胸()偏袒扼 ..腕而进曰()() 为变徵.之声()人不敢与忤.视() 使工以药淬.之()箕踞 ..以骂曰()() 士皆瞋.目()以其所奉药曩.提.轲()() 2.请给下列加点词注音、释义。 (1)卒.()起不意卒: (2)厚遗.()秦王宠臣遗: (3)秦王必说.()见臣说: (4)仰天太息流涕.()涕: (5)荆轲怒,叱.太子曰()叱: (6)秦王复击轲,被八创.()创: 3.解释下列语句中加点词语的含义。 (1)进兵北略.地略: (2)振.怖大王之威振: (3)日以.尽矣以: (4)持千金之资币.物币: (5)往而不反.者,竖子也反: (6)顷之未发,太子迟.之迟: (7)遂收盛樊于期之首,函.封之函: (8)荆轲废.,乃引其匕首提秦王废: 4.辨析下列各组语句中加点词的含义 轲自知事不就.()图穷而匕首见.()(1)持就.火炀之()(2)乃遂私见.樊於期() 荆轲遂就.车而去()燕国见.陵之耻除矣() 新陈.代谢()乃引.其匕首提秦王()(3)恐惧不敢自陈.()(4)秦王惊,自引.而起() 诸郎中执兵,皆陈.殿下()不宜妄自菲薄,引.喻失意() 顾.计不知所出耳()海内存知己,天涯若比.邻()(5)三顾.臣于草庐之中()(6)愿举国为内臣,比.诸侯之列()遂就车而去,终已不顾.()比.至陈,车六七百乘,骑千余()

5.下列语句中加点词的意义与现代汉语不同的一项是() A. 樊将军以穷困 ..来归丹 B. 诸郎中执兵,皆陈殿下 C. 樊於期偏袒 ..扼腕而进 D. 太子丹恐惧 ..,乃请荆卿曰 6.把下面的句子译成现代汉语。 (1)夫今樊将军,秦王购之金千斤,邑万家。 (2)此臣日夜切齿拊心也,乃今得闻教。 (3)太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。 (4)事所以不成者,乃欲以劫之,必得约契以报太子也。 【感悟鉴赏】 ◆同步阅读 太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。至易水上,既祖,取道。高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。又前而为歌曰:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!”复为慷慨羽声,士皆瞋目,发尽上指冠。于是荆轲遂就车而去,终已不顾。 既至秦,持千金之资币物,厚遗秦王宠臣中庶子蒙嘉。 嘉为先言于秦王曰:“燕王诚振怖大王之威,不敢兴兵以拒大王,愿举国为内臣,比诸侯之列,给贡职如郡县,而得奉守先王之宗庙。恐惧不敢自陈,谨斩樊於期之头,及献燕之督亢之地图,函封,燕王拜送于庭,使使以闻大王,唯大王命之。” 秦王闻之,大喜。乃朝服,设九宾,见燕使者咸阳宫。 荆轲奉樊於期头函,而秦舞阳奉地图匣,以次进。至陛下,秦舞阳色变振恐,群臣怪之。荆轲顾笑舞阳,前为谢曰:“北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少假借之,使毕使于前。”秦王谓轲曰:“起,取舞阳所持图!” 轲既取图奉之,发图,图穷而匕首见。因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之。未至身,秦王惊,自引而起,绝袖。拔剑,剑长,操其室。时恐急,剑坚,故不可立拔。 荆轲逐秦王,秦王还柱而走。群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。而秦法,群臣侍殿上者不得持尺兵;诸郎中执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。方急时,不及召下兵,以故荆轲逐秦王。而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。 是时侍医夏无且以其所奉药囊提轲。秦王方还柱走,卒惶急不知所为,左右乃曰:“王负剑!王负剑!”遂拔以击荆轲,断其左股。荆轲废,乃引其匕首提秦王,不中,中柱。秦王复击轲,被八创。轲自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂曰:“事所以不成者,以欲生劫之,必得约契以报太子也。”

荆轲刺秦王学案 荆轲刺秦王学案 一、学习目标: 1、掌握课文中的多义词,并能正确翻译课文中一些特殊的文言语句,解释其实词的意义和用 法。 2、学习本文通过人物的语言、行动、表情、神态,在尖锐复杂的矛盾冲突中表现人物性格的 特点。 二、学习中的重难点: 1、积累和归纳常见的文言词语和句式,学习概括要点的技能方法。 2、学习文言知识,梳理文章的结构和内容,正确评价理解人物形象。 三、课前预习: 1、温故而知新: 《战国策》是体史书。作者不可考,西汉重加整理,定名为《战国策》。共篇,分东、西周及秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山十二策。其时代上接春秋,下至秦并六国,约240年(460—220)。 《战国策》的基本内容着重记载了战国时期各国政治、军事、外交方面的一些活动,记录了各国策士谋臣的策略和言论,保存了不少纵横家的著作和言论: 《战国策》的文章特点是长于说事,无论个人陈述或双方辩论,都喜欢夸张渲染。就历史散文的明白流畅来说,已经达到了前所未有的高度。书中说事常常运用巧妙生动的比喻,通过许多有趣的寓言故事,说明抽象的道理,富有说服力和鼓动性。 2、思考: 根据故事发展可分为几部分?各部分写了什么内容? 四、课堂研讨: 1、荆轲刺秦王是在怎样的形势下发生的?课文写当时形势的语言有何特点? 2、荆轲刺秦王的谋划,表现了怎样的性格特点?写太子丹“不忍”,有何作用? 3、太子及宾客为什么“皆白衣冠以送之”?

4、作者是怎样描写易水诀别这一场面的?送别中音乐描写有什么作用? 5、作者是如何描写秦廷行刺这一场面的? 五、拓展联系: 1、我们应该怎样认识荆轲刺秦王的行为? 2、如何评价荆轲这一历史人物,是奴才还是英雄,应当赞颂还是应当批判? 六、夯实基础: 给下列加点字注音: 骨髓.()燕.()国揕.()胸偏袒.()匕.()首淬.()火濡.()缕忤.()视瞋.()目鄙.()人倚.()柱目眩.() 变徵.( )之声樊於期 ..()()切齿拊.()心长侍.()足下厚遗.()蒙嘉箕.()踞.()以骂 夏无且.()以药囊提.()轲被八创.() 七、知识积累、整合: 1、找出下列句中的通假字 秦王必说见臣 今日往而不反者 燕王诚振怖大王之威 图穷而匕首见 卒起不意 秦王还柱而走 2、解释加点的实词 进兵北略.地至.燕南界/至.易水上微太子言,臣愿得谒.之今行而无信.,则秦未可亲也愿足下更.虑之秦之遇.将军,可谓深.矣 樊将军仰天太息流涕.曰于是荆轲遂就车而去.厚遗.秦王宠臣中庶子蒙

荆轲刺秦王知识点总结-对荆轲的看 法 荆轲刺秦王看法 对荆轲刺秦王的几点讨论 荆轲不是凡夫俗子,他具有政治价值观和抱负的理想主义者,他超越物欲,将个人价值的实现放在国家民族、自由正义等形而上的信念上。 但作为理想主义者,要想在社会上建立经济、政治等方面的功业,必须要具有勇气和智慧。所谓勇气就是那种明知行动会招致自身的伤亡,也要以微弱的自身与强大的对方挑战的只知正邪、不计损益的高于常人的气概。政治事业是对大道高义的奋争,是拯济天下的伟业,它需要那种“虽千万人,我往也”的

执着和勇气,需要那种舍身取义、杀身成仁、论万世不论一生,论顺逆不论成败的节义。真正的政治家是无所畏惧的理想主义者,他不是政客,他要为某种价值观而献身。没有这种勇气、节义,政治家就会成为投机分子,在事业关头权衡个人的利益得失,将一己之利置于政治事业之上。 《荆轲刺秦王》的故事发生在战国末期的公元前227年,即秦统一中国之前的六年。当时,秦于公元前230年灭韩,又于公元前228年破赵(灭赵是公元前222年),秦统一六国的大事已定。在方时的形势下,即便是行刺成功,也无法阻挡秦国统一天下的脚步,所以荆轲舍身行刺从一开始就注定这是一个悲剧。就如同是蚂蚁和大象,蚂蚁是斗不过庞大的大象的。然而面对秦军的屠刀,像荆轲那样的侠士谁愿意伸出脖子等敌人来砍?哪个有血性的男子不拿起武器反抗?正因为荆轲明知赴秦的路上有去无回,却依然慷慨赴死,笑面死亡,更

加反映出他品格的高尚。荆轲那种舍生忘义,不畏强暴的精神感动着历史。说他扶弱济贫,可事实上荆轲受到燕太子丹的恩惠和优待,刺秦王是为了报恩,没有济困之说。至于他对于秦王政,他并未受到秦王的迫害,原本对于政事也并无兴趣,只是一介武夫,又哪里能说他反对强暴? 至于说他说他刺秦是为了达到政治目的,更是无稽之谈,上面说了,他只是为了报答恩惠才受命去刺秦王,一切只是燕太子丹的谋划,他只是实施者。何况燕太子丹未登大位,荆轲即使刺秦成功,他也是必死,怎么达到政治目的?所以,可以说,荆轲只是有着个人的武者节操,受人点滴,报以涌泉。他的身上体现的是大勇的精神,杀身未成仁,却也到达了自己的精神境界,实践了自己的信仰。无可奈何的荆轲,为燕太子丹、田光、樊於期所裹挟的荆轲,心情复杂地迈出了西去刺秦王的步伐,但他心里没有任何把握,也深知此去凶多吉

《荆轲刺秦王》练习题 一.找出下列各句中的通假字并解释。 1.今日往而不反者,竖子也 ________ 通________,________________ 2.秦王还柱而走 ________ 通________,________________ 3.秦王必说见臣 ________ 通________,________________ 4.燕王诚振怖大王之威 ________ 通________,________________ 5.卒起不意,尽失其度 ________ 通________,________________ 二. 给下列加线字注音。 拜谒()督亢()戮没()淬火()忤逆() 拊心()瞋目()箕踞()目眩()创伤() 三. 解释下列词在文中的含义。 (1)偏袒 ________ (2)郎中 ________ (3)穷困 ________ (4)涕 ________ (5)币 ________ (6)提 ________ (7)股 ________ (8)左右既前,斩荆轲 ________ 四.解释下列句中加线词。 ①乃遂收盛樊於期之首,函封之()②又前而为歌曰() ③乃朝服,设九宾()④顷之未发,太子迟之() ⑤使使以闻大王()⑥箕踞以骂曰() ⑦今行而无信,则秦未可亲也()⑧皆白衣冠以送之() ⑨进兵北略地() 五. 翻译下列句子。 (1)然则将军之仇报,而燕国见陵之耻除矣。 (2)事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。 (3)人不敢与忤视 (4)荆轲有所待,欲与俱 六.“以”的用法(部分)。 (1)表示动作、行为的工具、方法,可译为“用”“拿”“凭借”“依据”“按照”等。 (2)表原因,可译为“因为”。(3)表目的,前一个动作行为是后一个动作行为的目的或结果,可译为“来”“用来”“以便”。(4)同“已”,相当于“已经”。(5)表修饰关系,连接状语和中心语,可译为“而”。 1.臣乃得有以报太子() 2.樊将军以穷困来归丹() 3.丹不忍以己之私() 4.愿得将军之首以献秦() 5.使工以药淬之() 6.日以尽矣()7.皆白衣冠以送之() 8.不敢兴兵以拒大王()9.使使以闻大王() 10.以次进() 11.以故荆轲逐秦王() 12.而卒惶急无以击轲()13.而乃以手共搏之() 14.夏无且以其所奉药囊提轲()15.遂拔以击荆轲()16.箕踞以骂() 17.乃欲以生劫之()18. 必得约契以报太子也()19.以其无礼于晋() 20.敢以烦执事()21.越国以鄙远() 22.焉用亡郑以陪邻() 23.阙秦以利晋() 24.以乱易整() 七.填空。 ①至易水上,既祖,取道。高渐离击筑,________________,为变徵之声,士皆________________。又前而为歌曰:“______________________,壮士一去兮不复还!”复为________________,士皆瞋目,________________。

荆轲刺秦王写作素材 荆轲刺秦王写作素材 1、话题“自己的认识与别人的期待”: 登山者知道自己的能力,所以“半途而废”也不悔,别人却认为他应该登到山顶。但是说不定到了山顶这位登山者就会因为缺氧而死去,所以登山者是明智的。 荆柯却不明智,他不能清楚地认识自己。他在卫、在榆次、在邯郸之时,人们对他的期待很低,卫元君不用他,盖聂“怒而目之”,鲁勾践“怒而比之”,这些人都看不起他,而他自己却认为自己不是平凡之人,整日与高渐离饮于市,歌于市,旁若无人,最后还真被太子丹看中,担负起刺秦的重任。结果,秦王没死,自己这方先死了田光、樊於期,最后自己死了不算,还加速了燕的灭亡。太子丹开始说他能刺秦时,荆柯还说“恐不足任便”,没想到,经不住太子的“固请”,荆柯竟不顾此“国之大事”而接了这个活,俗话说:“没有金刚钻,别揽瓷器活。”他荆柯就被别人的期待弄昏了头。结果,在他死后,鲁勾践笑话他说:“惜哉其不讲于刺剑之术也!囊者吾叱之,彼以为我非人也。”(2004年重庆高考优秀作文《自己的认识与别人的期待》节选) 2、话题“感情亲疏和对事物的认知”: 感情,似乎是一种十分缥缈的东西,但它却时时刻刻都存在着,时时刻刻都围绕着我们。亲情、友情、爱情……而我们正是有了感情,生活才更加精彩,我们正是有感情,才成为了真正意义上的人。 人在做事时总会受到感情影响。感情是促进人正确认知事物的催化剂,正是有了感情,人对事物的认知欲更强,更能加深对事物的认知。易水河边那位高唱着“风萧萧今易水寒,壮士一去兮不复还”的荆柯,正是因为对燕国的感情,使他认知了为国牺牲的意义和人的价值。在抗击“非典”那场没有硝烟的战役中,我们多少可爱的白衣天使付出了他们宝贵的生命,其中一个就是邓练贤。他说过“选择当医生就选择了奉献”,从中我们看到了他对人民、对病人的那一份真挚的感情。正是这一份真挚的感情,促使他勇敢地战斗在“抗非”第一线;在病房里,正是这一份真挚的感情,使他不畏被感染的危险,坚守一线抢救照顾病人,最终不幸因感染病毒而去世。 可见,在感情的推动下,使人在认识上可达到不惜牺牲的境界。(2003高考满分作文《感情与认知》节选) 3、话题“心灵的选择”: 我常常怀念远古,那是一个充满人格魅力的时代。那些君子翩翩风度的背后,是一个用诚实、信用、执著的信念支撑的人的结构。那别萧萧易水而去的壮士,难道他不留恋自己的家园故国?难道他不知道深入虎穴的险恶与危难?他义无反顾地去了,去得那样坚定,带着一腔对国君的忠诚和满怀对誓言的忠贞。那手执和氏璧在秦王殿上慷慨陈词的蔺相如,难道不知秦王的阴险与贪婪?他在出发前已经许下完璧归赵的诺言!他正是循着一条实践诺言的艰难道路在英勇地捍卫国家的利益和个人心灵深处那份不朽的契约。(2001年四川高考满分作文《守住心灵的契约》节选) 4、话题“明智”: 古时,荆轲因勇刺秦正为人称颂。的确,荆轲的勇气是非同一般的,然而,我总觉得荆轲死得糊涂。记得《三国演义》开篇第一句话是“天下分久必合,合久必分”。纵观历史,此话可算得至理名言了。战国后期,七个诸侯国再加上七零八碎的许多小国,中国被分得支离破碎,多年战事,弄得民不聊生。这时候,建立一个强大统一的帝国是民心所向,可惜,荆轲不知这个理,他一心一意要杀秦王,促成那一批势单力薄的小国。不过,荆柯毕竟只是一介书生,战国以前的历史也不很长,他不明白分久必合的道理是不足为怪的。荆轲死了不