企业显性化需求与人才供给之间的矛盾

人是企业之本,随着人力资源在中国得到的重视,越来越多的企业意识到人才对于企业发展的重要性。对于物流行业来说尤其如此,供应链管理当然不能是只有技术就万事大吉,最终的操作和决策都需要人才的支持。物流人才随着物流热在中国的兴起,被列为中国十二类紧缺人才之一,可谓成了“金饭碗”的代名词。然而中国的物流人才却面临着尴尬的处境。

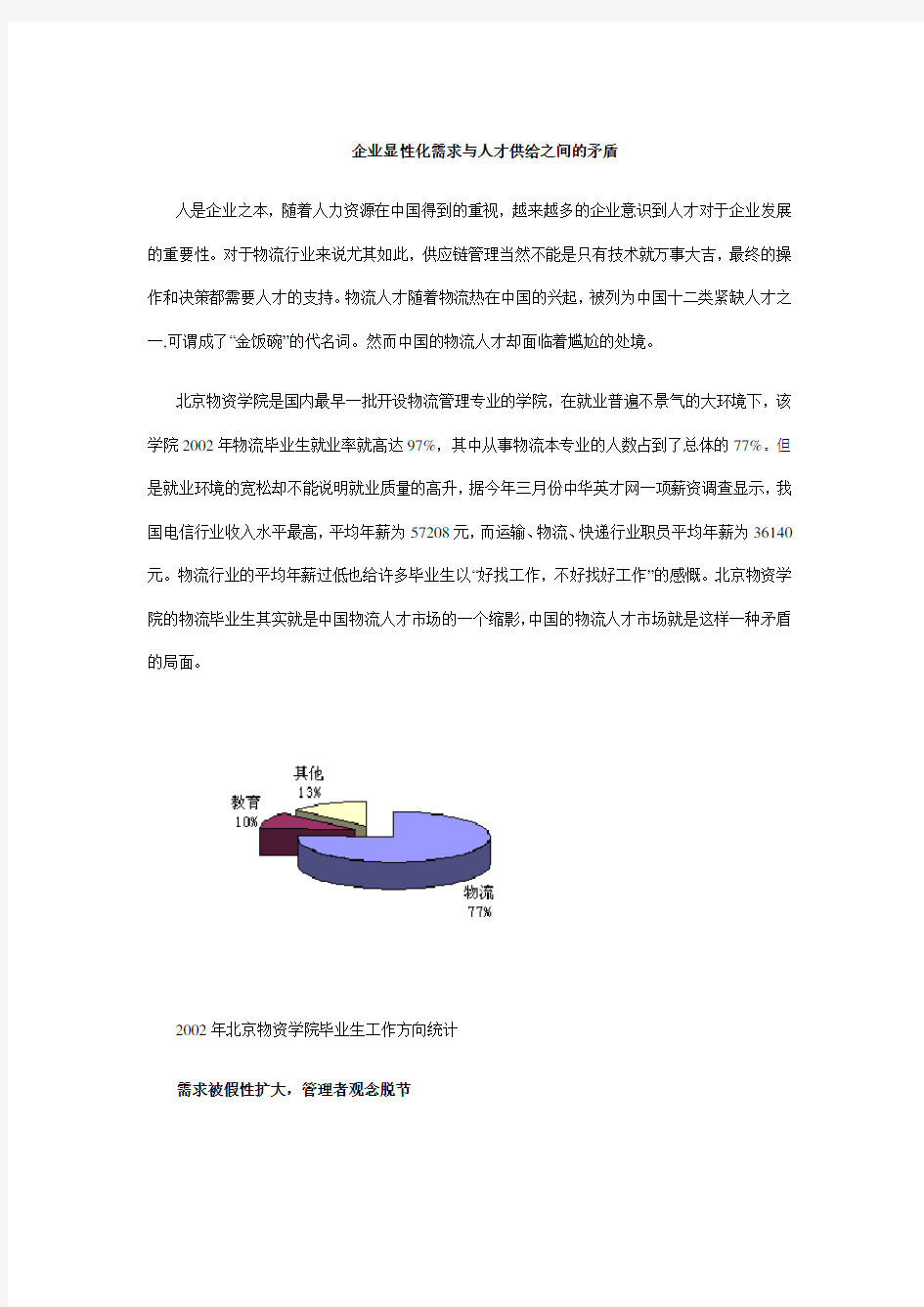

北京物资学院是国内最早一批开设物流管理专业的学院,在就业普遍不景气的大环境下,该学院2002年物流毕业生就业率就高达97%,其中从事物流本专业的人数占到了总体的77%。但是就业环境的宽松却不能说明就业质量的高升,据今年三月份中华英才网一项薪资调查显示,我国电信行业收入水平最高,平均年薪为57208元,而运输、物流、快递行业职员平均年薪为36140元。物流行业的平均年薪过低也给许多毕业生以“好找工作,不好找好工作”的感慨。北京物资学院的物流毕业生其实就是中国物流人才市场的一个缩影,中国的物流人才市场就是这样一种矛盾的局面。

2002年北京物资学院毕业生工作方向统计

需求被假性扩大,管理者观念脱节

物流在中国还是个比较新兴的概念,许多企业接触到的物流都是媒体炒作下的产物。诚然,物流做为第三利润源泉能为企业进行成本节约和利润增值,但是更多的企业对物流的认识还只是存在于浅层次的模糊概念上,以至于很多管理者都认为物流不过是运输与仓储的简单相加。

在这种错误的观念的引导下,企业对于物流人才的需求也就带了许多盲目性。物流人才紧缺其实不过是物流企业骤增,而人才较少的表面结论。事实上是,作为中国的物流企业,真正能被称为现代物流企业,拥有先进的管理思想和技术的企业寥寥无几,即使有,他们对物流人才的需求也极其有限,因为他们需要的是战略型物流人才,而不是简单的操作人员;更多的企业是由传统的仓储、运输企业转型而来的,他们对物流的认识本身就一知半解,更无从谈起如何利用高素质的物流人才来促进企业发展了。对于他们来说,高薪聘请物流人才不如多找些仓库保管员和货物运输者。正是管理者种种陈旧的观念导致了物流人才的尴尬局面。因此,中国的物流人才实际上是被假性放大的一个需求群体。

物流人才流失严重

在中国物流人才备受瞩目的背后,却埋藏着物流人才流失严重的现象。据美国翰威特咨询公司对北京地区外企人才流失情况的调查,显示美资制造业企业中员工流失率高的前5个领域分别是:2001年为研发(15%)、物流(14%)、销售(13%)、行政管理(12%)、市场营销(12%);2002年为销售(16%)、市场营销(16%)、工程(15%)、物流(15%)、人力资源(14%)。我们可以很明显的看到,物流人才流失都高居榜首。

物流人才流失主要是由企业在以下几个环节的失误造成的:1)招聘。随着市场竞争的不断加剧,企业逐渐认识到人才的作用。在资源和信息都被运用到极限以后,能推动企业长远发展、为企业直接赢利的就是人才了。在战略的层次上储备人才,运用外部招聘和内部培养的方法来选拔吸收人才几乎是所有企业的共同做法。然而在招聘时企业却往往对物流人才的岗位分析做的不够深入,岗位描述也总是摸棱两可。比如很多企业简单的把物流人才的岗位职责定义为压价、降低成本等,这种低价策略注定只能以供应商的低标准服务为代价,形成了恶性循环,不但不利于

物流人才发挥自己的主观能动性,也为企业的长远利于带来了负面结果。。2)激励。企业对人才的有效利用很大程度上取决于激励,然而这却是众多企业容易忽视的一个环节。激励一般情况下分为经济薪酬和非经济薪酬。对于经济薪酬方面,物流人才平均薪水过低,与国外形成了明显差距,这是造成人才流失的直接方面;而对于非经济薪酬方面,企业并没有充分注重个人的职业生涯规划,没能为员工提供发展和培训、晋升的良好空间。另外,企业没有健全的绩效评估标准,也是人才流失一个不可忽视的原因。中国的企业往往陷入了绩效的误区,既把单纯的成本降低看成是评估标准,从而对员工的评估方面显得片面而目光狭隘。3)沟通。由于企业高层管理者的陈旧观念,往往对物流人才不肯放权。然而众所周知,物流是个整合的理念,它贯穿采购、生产、销售等多个领域,而传统的企业多是以部门划分,采购部、销售部各行其是,这样就为物流人才的工作带来了很大的不便,,他们常会和原来的部门经理造成职能冲突,而且容易给基层的员工带来多头指挥的印象。另外,中国众多的企业文化都信奉英雄式的单打独斗,缺少团队的合作和沟通,这些种种因素都为物流人才的工作设置了重重障碍,从而导致了物流人才的频繁跳槽。

供给与需求没有实现对接

在人才招聘会上随处可见企业打出的高薪,招聘物流人才动辄几十万的薪金已经是见怪不怪。比如2002年在上海举行的首届物流人才招聘专场上,100多家企业竞相觅才,像上海国际货运有限公司等许多公司开出了10万至50万元年薪,并伴随着可观的福利。但奇怪的是,多数院校培养出来的物流专业的人才却出现了平均工资过低的现象。其实这是中国物流人才的结构性过剩的突出表现,即有需求又有供给,二者却对接不上,造成了物流人才断层的表面现象。

根据中国目前的现状来看,物流人才的培养主要通过两个途径,即院校培养和社会培训。据悉,2002年高等院校招生目录中,在教育部备案设置物流管理专业的全国共有9所院校,正在筹办物流专业的院校有20多所。在众多院校中,物流专业的学生都要经过系统而专业的培训,除了接受物流知识,还有金融、法律等必修课。如此全方位的理论学习,却依然造成了毕业生“高薪难”的问题。为什么会出现这种现象呢?

资料来源:Jim Whalen, “the good the bad the ugly”, Logistics, April 2002

另外,企业和院校、培训机构等应该达成互助的关系。中国有句古话:临渊羡鱼,不如退而结网。企业与其花高薪聘请那些应该“成材”的树木,不如主动进攻智力资本市场,投资于具有预测价值的“幼苗”。据悉,宝供就设立了宝供奖学金用以奖励那些在学校中对物流作出突出贡献的学生,此乃一举两得之事,不但为宝供做了免费宣传,也为将来的人才来源发掘了一块宝地。企业除了设立奖学金之外,还可以与院校等机构签定协议,让其物流专业的学生定期到企业实习,将理论和实践有机结合起来,为企业将来的人力资源规划打下基础。比如武商量贩公司就与武汉市第一商业学校签订联合办学协议,由该校定期向武商量贩店输送毕业生。该公司还将在商业学校召开供需见面会,招聘200多名营业员。而在武汉中百仓储超市,一些店长等中层干部,也都是由学生逐渐培养起来的。这些都是企业和院校实现对接的优秀案例。